الإحصائيات

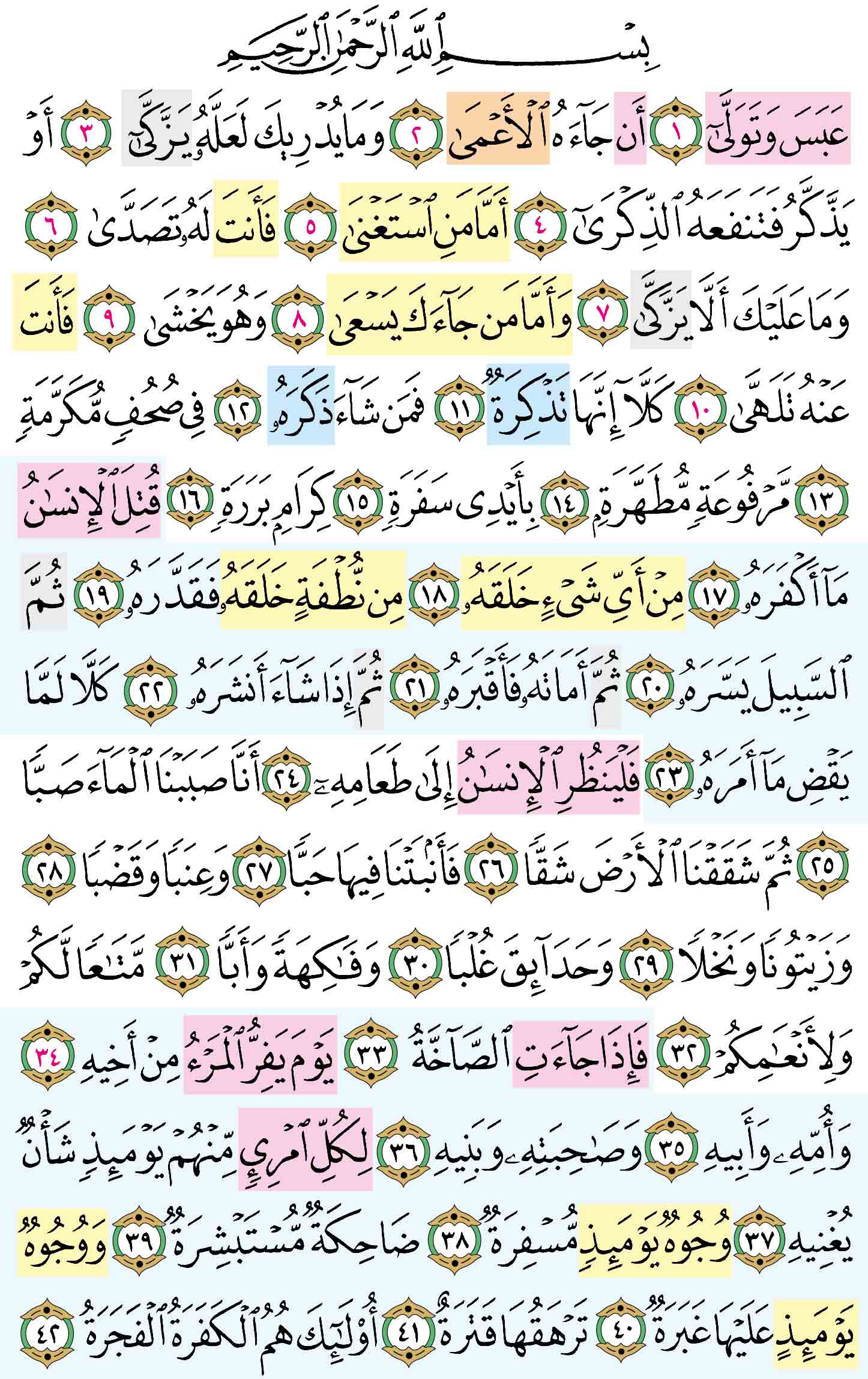

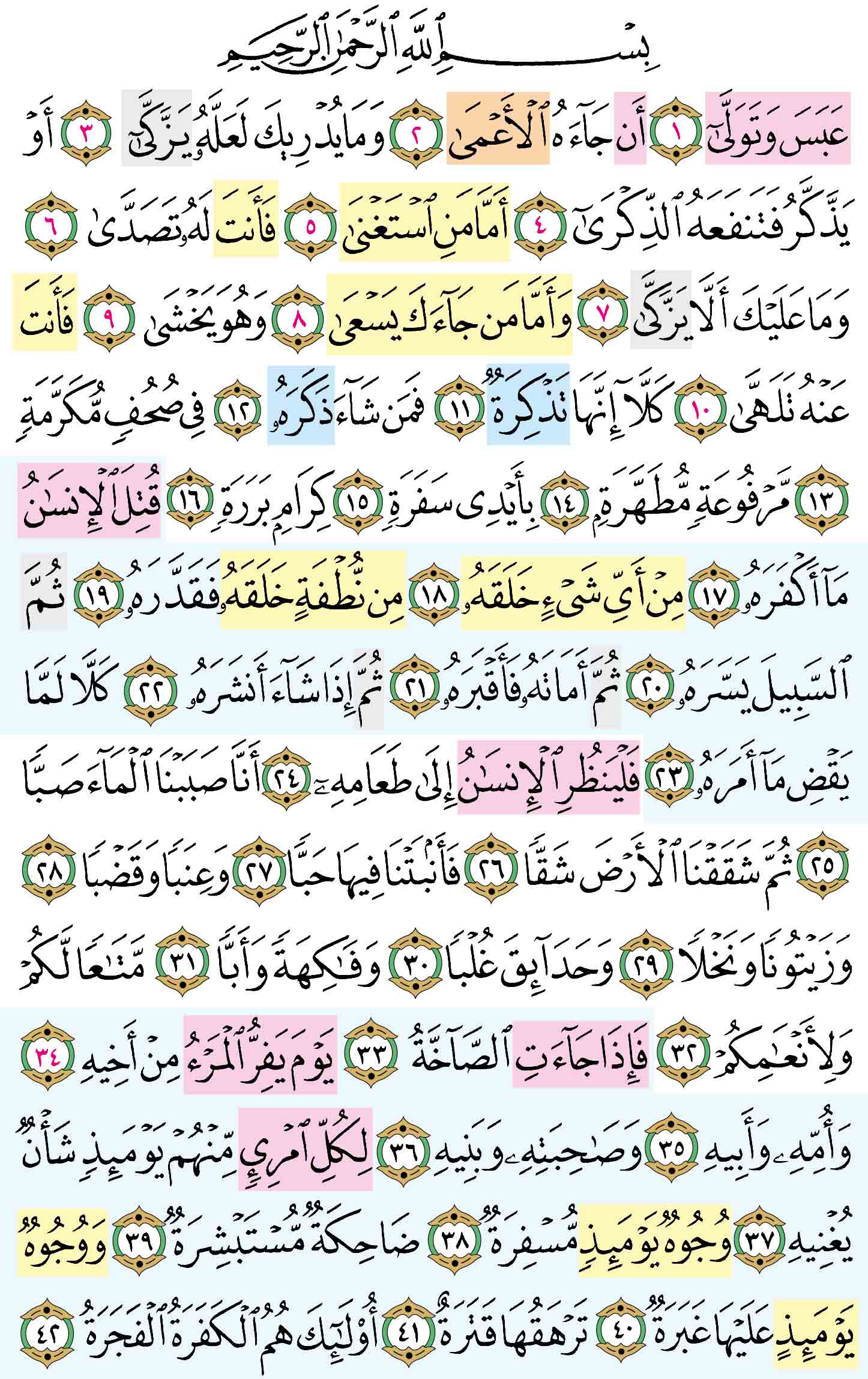

سورة عبس

| ترتيب المصحف | 80 | ترتيب النزول | 24 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.00 |

| عدد الآيات | 42 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 81 | تبدأ في الجزء | 30 |

| تنتهي في الجزء | 30 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 16/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (16) عدد الآيات (16)

قصَّةُ الصَّحابي الأعمى عَبْدِ اللهِ بن أُمِّ مَكْتُوم عندما أتى النَّبي ﷺ يطلبُ العلمَ، وكان ﷺ مشغولاً بدعوةِ كِبارِ قريشٍ للإسلامِ، فعبسَ ﷺ في وجهِه فعاتبَهُ اللهُ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (17) الى الآية رقم (23) عدد الآيات (7)

التَّعجُّبُ من حالِ الإنسانِ المُعرِضِ عن الإيمانِ، وتذكيرُه بأصلِ نشأتِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (24) الى الآية رقم (32) عدد الآيات (9)

ثُمَّ تذكيرُه بخلقِ طعامهِ وطعامِ أنعامِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الرابع

من الآية رقم (33) الى الآية رقم (42) عدد الآيات (10)

ثُمَّ تذكيرُه بفرارِ الإنسانِ يومَ القيامةِ من أقربِ النَّاسِ إليه، وبيانُ حالِ السعداءِ والأشقياءِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة عبس

عتاب رقيق (كرامة من ينتفع بالقرآن وحقارة من يعرض عنه)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة «عبس» عتاب رباني رقيق لرسول الله ﷺ:: تدور سورة عبس حول: دعوة القرآن وكرامتها وعلو مقامها، وكرامة من ينتفع بها، وحقارة من يعرض عنها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «عبس».

- • معنى الاسم :: عبس: أي قطب جبينه، والتعبس: التجهم.

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بهذا الفظ.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: سورة «الصَّاخَّةُ»، و«السَّفَرَةُ»، و«الأعمى»، و«ابن أمِّ مكتوم».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: كرامة من ينتفع بالقرآن وحقارة من يعرض عنه.

- • علمتني السورة :: أن الواجب علينا فقط هو التبليغ والتذكير، وليس إجبار الناس على سبيل سلوك الهداية.

- • علمتني السورة :: مراعاة مشاعر الناس.

- • علمتني السورة :: إذا جَاءَ اللومُ على العُبوسِ في وجهِ الأعمى وهو ﻻ يَرى، فكيف بمن يرى؟: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة عبس من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة عبس من المفصل.

• سورة عبس من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة عبس مع سورة المطففين، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • احتوت سورة عبس على 13 آية متصلة ليس فيها واو، وهي: الآيات: (15-27)، وهذا من لطائف القرآن.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نفرق في الدعوة إلى الله بين فقير وغني: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ...﴾ (1-4).

• أن نراعي مشاعر الناس، وأن نبستم في وجوه الجميع؛ حتـى الأعمى؛ فإن كان لا يرانا، فالله يرانا: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ (1-2).

• أن نهتم بطالب العلم والمُستَرْشِد: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ۞ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ (3، 4).

• أن نتأمل ونتفكر في خلق الله وشكر نعمه: ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ (24-31).

• أن نشكر الله تعالى على تنوع النعم: ﴿وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ (28-31).

• ألا نفخر على أقراننا بمتاع الدنيا الذي نعيشه، فالأنعام تشاركنا بعض المنافع: ﴿مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ (32).

• أن نسأل الله أن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ (38، 39).

تمرين حفظ الصفحة : 585

مدارسة الآية : [1] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾

التفسير :

وسبب نزول هذه الآيات الكريمات، أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه ويتعلم منه.

وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم [وأصغى] إلى الغني، وصد عن الأعمى الفقير، رجاء لهداية ذلك الغني، وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، فقال:{ عَبَسَ} [أي:] في وجهه{ وَتَوَلَّى} في بدنه،

تفسير سورة عبس

مقدمة وتمهيد

1- سورة «عبس» من السور المكية، وتسمى سورة «الصاخة» وسورة «السفرة» لوقوع هذه الألفاظ فيها.

2- وعدد آياتها: اثنتان وأربعون آية في المصحف الكوفي، وإحدى وأربعون في البصري، وأربعون في الشامي ... وكان نزولها بعد سورة «النجم» وقبل سورة «القدر» ، فهي تعتبر السورة الثالثة والعشرون في ترتيب النزول، أما في ترتيب المصحف فهي السورة الثمانون.

وقد افتتحت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب عليه نحو ضعفاء المسلمين، وبإرساء القاعدة التي يجب على المسلمين أن يتبعوها عند معاملتهم للناس، والثناء على المؤمنين الصادقين مهما كان عجزهم وضعفهم والتحذير من إهمال شأنهم.

ثم تذكير المؤمنين بجانب من نعمه- تعالى- عليهم، لكي يزدادوا شكرا له- تعالى- على شكرهم، ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة، وبأحوال الناس فيه.

قد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات ملخصها : " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسا فى أحد الأيام ، مع جماعة من زعماء قريش يدعوهم إلى الإِسلام ، ويشرح لهم تعاليمه ، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم - وكان كفيف البصر - فقال : أقرئنى وعلمن مما علمك الله ، يا رسول الله ، وكرر ذلك ، وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإِسلام ، رجاء أن يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير . .

فلما أكثر عبد الله من طلبه ، أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات التى عاتب الله - تعالى - فيها نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الإِعراض . . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه ، إذا رآه ، ويقول له : " مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى " ويبسط له رداءه . . "

قال الآلوسى : وعبد الله بن أم مكتوم ، هو ابن خال السيدة خديجة ، واسمه عمرو بن قيس . وأم مكتوم كنية أمه ، واسها عاتكة بنت عبد الله المخزومية ، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من مرة . . وهو من المهاجرين الأولين . قيل : مات بالقادسية شهيدا نوح فتح المدائن أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه . .

ولفظ " عبس " - من باب ضرب - مأخوذ من العبوس ، وهو تقطيب الوجه ، وتغير هيئته مما يدل على الغضب .

وقوله ( وتولى ) مأخوذ من التولى وأصله تحول الإِنسان عن مكانه الذى هو فيه إلى مكان آخر ، والمراد به هنا الإِعراض عن السائل وعدم الإِقبال عليه .

وحذف متعلق التولى ، لمعرفة ذلك من سياق الآيات ، إذ من المعروف أن إعراضه صلى الله عليه وسلم كان عن عبد الله ابن أم مكتوم الذى قاطعه خلال حديثه مع بعض زعماء قريش .

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأنزل الله عز وجل ( عبس وتولى )

القول في تأويل قوله تعالى : عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)

يعني تعالى ذكره بقوله: ( عَبَسَ ) قبض وجهه تكرّها، ( وَتَوَلى ) يقول: وأعرض ( أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) يقول: لأن جاءه الأعمى. وقد ذُكر عن بعض القرّاء أنه كان يطوّل الألف ويمدها من ( أنْ جاءَهُ ) فيقول: ( آنْ جاءَهُ ) ، وكأنّ معنى الكلام كان عنده: أأن جاءه الأعمى؟ عبس وتولى، كما قرأ من قرأ: ( آنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ) بمدّ الألف من " أن " وقصرها.

وذُكر أن الأعمى الذي ذكره الله في هذه الآية، هو ابن أمّ مكتوم، عوتب النبيّ صلى الله عليه وسلم بسببه.

* ذكر الأخبار الواردة بذلك

حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عروة، عن عائشة قالت: أنـزلت ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) في ابن أمّ مكتوم قالت: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني، قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين، قالت: فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يُعْرِض عنه، ويُقْبِل على الآخر ويقول: " أتَرَى بِما أقُولُهُ بأسًا؟ فيقول: لا ففي هذا أُنـزلت: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) .

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) قال: " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عُتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، &; 24-218 &; وكان يتصدّى لهم كثيرا، ويَعرض عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أمّ مكتوم، يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبيّ صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول الله، علمني مما علَّمك الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبس في وجهه وتوّلى، وكره كلامه، وأقبل على الآخرين؛ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره، ثم خَفَق برأسه، ثم أنـزل الله: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ) ، فلما نـزل فيه أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلَّمه، وقال له: " ما حاجَتُك، هَلْ تُرِيدُ مِنْ شَيءٍ؟" وإذا ذهب من عنده قال له: " هَلْ لكَ حاجَةٌ فِي شَيْء؟" وذلك لما أنـزل الله: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى .

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، قال: نـزلت في ابن أمّ مكتوم ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿عَبَسَ﴾ عاتب الله نبيه ﷺ علي لمحة عبوس ظهرت علي قسمات وجهه؛ فانظر إلي أي مدي راعى الإسلام مشاعر الضعفاء والمساكين.

اسقاط

[1] ﴿عَبَسَ﴾ عوتب النبي ﷺ في عبسة وجه! كيف بمن يهمّش بعض طلابه ومن هم تحت يده؟

وقفة

[1] سورة عبس أولها: ﴿عَبَسَ﴾ وهو من صفة الوجه، وخُتمت بوصف الوجوه في قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ﴾ [38].

لمسة

[1] قال: ﴿عبس﴾، ولم يقل: (عبست)، فلم يأت بأسلوب المواجهة؛ ليبين لنا إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، فتلطف ربه معه في أسلوب الخطاب.

وقفة

[1] احترام رباني لمقام النبوة في العتاب، تكلم عن غائب: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، وفي الإرشاد التفت للمخاطب: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ [3].

اسقاط

[1] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ سيد الخلق يعاتبه ربه سبحانه على الملأ حتى يوم القيامة، أيها المسؤول لماذا تخاف من النقد الهادف لتحسين وضعك ووضع عملك؟!

وقفة

[1] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ عاتب الله نبيه ﷺ لما انشغل عن مريد العلم والخير، يا ليت الداعية الذي يكثر الاعتذار يدرك ذلك.

وقفة

[1] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ تقطيبة عابرة لم ترها عيون الأعمى؛ لكن الله رآها، أي حفاوة تعيشها أيها الإنسان!

وقفة

[1] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ كل حقوق الإنسان، كل معاني الكرامة، وجدتها في سورة عبس، النبي الأعظم يعاتب في مرور عابر لرجل أعمى، سورة كاملة تحتفي بلحظة واحدة من حياة إنسان، إقبالة فريدة يحييها القرآن وينقل مشاهدها في المحاريب في أذن الزمن.

وقفة

[1] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ فيها تذكير لنا أن هؤلاء المغمورين الذين لا نعرفهم ولا نأبه لهم، فيهم من له عند الله شأن قد لا نبلغه، لو أقسم على الله لأبره.

وقفة

[1] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ العتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه اختار الطريق الصعب للهداية، فأتعب نفسه، وكلفها ما يشق عليه.

عمل

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ الأعمى لن يرى ابتسامتك، مع ذلك تبسم له.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ في عتاب الله لرسوله ﷺ في قصة ابن أم مكتوم خير هدي في التعامل مع الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم النظر إلى الصور والمراكز.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ إن هذه القصة برمتها درس في احترام مشاعر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلّى * أَن جاءَهُ الأَعمى﴾ تحدث رب العزة عن حبيبه ورسوله ﷺ بصيغة الغائب تلطفًا به، وهكذا يجب أن يتحرى الحبيب عدم مضايقة حبيبه، ولله المثل الأعلى.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ إذا جَاءَ اللومُ على العُبوسِ في وجهِ الأعمى وهو ﻻ يَرى، فكيف بمن يرى؟!

عمل

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ ابتسـم حتـى في وجـه الأعمى، فإن كان لا يراك، فاعلم أن الله يراك.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ إذا كنا قد نهينا عن العبوس في وجه الأعمى وهو ﻻ يرى، فكيف بمن يرى؟!

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ عوتب ﷺ في هذه السورة لأجل رجل ضرير تقريرًا لـ أن بذل العلم لا يجوز أن يتأثر بالوضع الاجتماعي لمحتاجيه.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ جاء النهي عن العبوس في وجه الأعمى وهو ﻻ يرى، فكيف بمن يرى! تبسموا لمن حولكم.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ عتاب الله نبيَّه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله.

عمل

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ عاتب ربنا نبيه ﷺ على عبوسه في وجه من لم يرَ العبوس، فانتبه إلى تعابير وجهك الجارحة.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ راعى الله مشاعر أعمى، لا يعلم بتعابير الوجه؛ فكيف بمن يبصر ويتألم! فرفقًا بمن حولكم.

وقفة

[1، 2] ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ هنا تقطيبة عابرة لم ترها عين أعمى، لكن رأها الله، فخلدها في كتابه، والدرس: راقب الله في كل أعمالك، ودع عنك الناس.

الإعراب :

- ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وتولى: معطوفة بالواو على «عبس» وتعرب إعرابها وعلامة بناء الفعل الفتحة المقدرة على الالف للتعذر اي قطب وجهه واعرض.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿عَبَسَ وتَوَلّى (١) أن جاءَهُ الأعْمى (٢)﴾ وهو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ وذَلِكَ أنَّهُ أتى النَّبِيَّ ﷺ وهو يُناجِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وأبا جَهْلِ بْنَ هِشامٍ، وعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وأُبَيًّا وأُمَيَّةَ ابْنَيْ خَلَفٍ، ويَدْعُوهم إلى اللَّهِ تَعالى ويَرْجُو إسْلامَهم، فَقامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِمّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. وجَعَلَ يُنادِيهِ ويُكَرِّرُ النِّداءَ، ولا يَدْرِي أنَّهُ مُشْتَغِلٌ مُقْبِلٌ عَلى غَيْرِهِ، حَتّى ظَهَرَتِ الكَراهِيَةُ في وجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَطْعِهِ كَلامَهُ، وقالَ في نَفْسِهِ: يَقُولُ هَؤُلاءِ الصَّنادِيدُ: إنَّما أتْباعُهُ العُمْيانُ والسَّفِلَةُ والعَبِيدُ. فَعَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأعْرَضَ عَنْهُ، وأقْبَلَ عَلى القَوْمِ الَّذِينَ يُكَلِّمُهم. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآياتِ. فَكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْرِمُهُ، وإذا رَآهُ قالَ: ”مَرْحَبًا بِمَن عاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي“ . أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَصاحِفِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ حَمْدانَ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو يَعْلى، قالَ: حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبِي، قالَ: هَذا ما قَرَأْنا عَلى هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أُنْزِلَتْ: ﴿عَبَسَ وتَوَلّى﴾ في ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأعْمى، أتى إلى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرْشِدْنِي. وعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجالٌ مِن عُظَماءِ المُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ ويُقْبِلُ عَلى الآخَرِينَ. فَفي هَذا أُنْزِلَتْ: ﴿عَبَسَ وتَوَلّى﴾ .رَواهُ الحاكِمُ في صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسى الحِيرِيِّ، عَنِ العَتّابِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيى. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بعِتاب اللهِ لرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عتابًا رقيقًا، على ما حَدَث منه مع الصَّحابي الأعمى عَبْدِ اللهِ بن أُمِّ مَكْتُوم، عندما أتاه وكان مشغولاً بدعوةِ كِبارِ قريشٍ للإسلامِ، فعبسَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وجهِه؛ فعاتبَهُ اللهُ، قال تعالى:

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عبس:

1- مخففا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشد الباء، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [2] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَن جَاءهُ الْأَعْمَى ﴾

التفسير :

لأجل مجيء الأعمى له،

وأل فى قوله - تعالى - : ( الأعمى ) للعهد . والمقصود بهذا الوصف : التعريف وليس التنقيص من قدر عبد الله بن أم مكتوم - رضى الله عنه - وكذلك فى هذا الوصف إيماء إلى أن له عذرا فى مقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند حديثه مع زعماء قريش ، فهو لم يكن يراه وهو يحادثهم ويدعوهم إلى الإِسلام .

وجاء الحديث عن هذه القصة بصيغة الحكاية ، وبضمير الغيبة ، للإِشعار بأن هذه القصة ، من الأمور التى لا يحب الله - تعالى - أن يواجه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التكريم له ، والعطف عليه ، والرحمة به .

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأنزل الله عز وجل ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى )

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) قال: رجل من بني فهر، يقال له: ابن أمّ مكتوم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) عبد الله بن زائدة، وهو ابن أمّ مكتوم، وجاءه يستقرئه، وهو يناجي أُميَّة بن خلف، رجل من عِلْية قريش، فأعرض عنه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، فأنـزل الله فيه ما تسمعون: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) إلى قوله: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم استخلفه بعد ذلك مرّتين على المدينة في غزوتين غزاهما يصلي بأهلها.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أنه رآه يوم القادسية معه راية سوداء، وعليه درع له .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة قال: جاء ابن أمّ مكتوم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبيَّ بن خَلَف، فأعرض عنه، فأنـزل الله عليه: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يُكرمه قال أنس: فرأيته يوم القادسية عليه درع، ومعه راية سوداء .

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى ) تصدّى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من مشركي قريش كثير المال، ورجا أن يؤمن، وجاء رجل من الأنصار أعمى يقال له: عبد الله بن أمّ مكتوم، فجعل يسأل نبيّ الله صلى الله عليه وسلم فكرهه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وتولى عنه، وأقبل على الغنيّ، فوعظ الله نبيه، فأكرمه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين غزاهما .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى ) قال: جاء ابن أمّ مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائده يبصر، وهو لا يبصر، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى قائده يكفّ، وابن أمّ مكتوم يدفعه ولا يُبصر؛ قال: حتى عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعاتبه الله في ذلك، فقال: ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) ... إلى قوله: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى قال ابن زيد: كان يقال: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَمَ من الوحي شيئا، كتم هذا عن نفسه، قال: وكان يتصدّى لهذا الشريف في جاهليته رجاء أن يسلم، وكان عن هذا يتلَّهى .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ أثنى الله عليه بالمجيء رغم إعاقته، وأنه أعمى، أكرم الخطوات خطوة تمشيها إلى الله متحاملًا على ألمك.

وقفة

[2] ذكر ابن أم مكتوم في قصته في سورة عبس بوصفه: ﴿الْأَعْمَىٰ﴾، ولم يذكر باسمه؛ ترقيقًا لقلب النبي ﷺ عليه؛ ولبيان عذره عندما قطع على النبي حديثه مع صناديد مكة؛ وتأصيلًا لرحمة المعاقين، أو ما اصطلح عليه في عصرنا بـ (ذوي الاحتياجات الخاصة).

الإعراب :

- ﴿ أَنْ جاءَهُ: ﴾

- حرف مصدري. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم وجملة «جاءَهُ الْأَعْمى» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الإعراب و «أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر اي لان جاءه واللام للتعليل. والجار والمجرور في محل نصب بتولى او بعبس متعلق بمفعول لاجله اي لأجل مجيء الاعمى. وقيل يجوز ان تكون «أن» بمعنى «إذ» وفي هذا التقدير تكون جملة «جاءَهُ الْأَعْمى» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ الْأَعْمى: ﴾

- فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿عَبَسَ وتَوَلّى (١) أن جاءَهُ الأعْمى (٢)﴾ وهو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ وذَلِكَ أنَّهُ أتى النَّبِيَّ ﷺ وهو يُناجِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وأبا جَهْلِ بْنَ هِشامٍ، وعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وأُبَيًّا وأُمَيَّةَ ابْنَيْ خَلَفٍ، ويَدْعُوهم إلى اللَّهِ تَعالى ويَرْجُو إسْلامَهم، فَقامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِمّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. وجَعَلَ يُنادِيهِ ويُكَرِّرُ النِّداءَ، ولا يَدْرِي أنَّهُ مُشْتَغِلٌ مُقْبِلٌ عَلى غَيْرِهِ، حَتّى ظَهَرَتِ الكَراهِيَةُ في وجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِقَطْعِهِ كَلامَهُ، وقالَ في نَفْسِهِ: يَقُولُ هَؤُلاءِ الصَّنادِيدُ: إنَّما أتْباعُهُ العُمْيانُ والسَّفِلَةُ والعَبِيدُ. فَعَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأعْرَضَ عَنْهُ، وأقْبَلَ عَلى القَوْمِ الَّذِينَ يُكَلِّمُهم. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآياتِ. فَكانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْرِمُهُ، وإذا رَآهُ قالَ: ”مَرْحَبًا بِمَن عاتَبَنِي فِيهِ رَبِّي“ .أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَصاحِفِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ حَمْدانَ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو يَعْلى، قالَ: حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبِي، قالَ: هَذا ما قَرَأْنا عَلى هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أُنْزِلَتْ: ﴿عَبَسَ وتَوَلّى﴾ في ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأعْمى، أتى إلى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أرْشِدْنِي. وعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجالٌ مِن عُظَماءِ المُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ ويُقْبِلُ عَلى الآخَرِينَ. فَفي هَذا أُنْزِلَتْ: ﴿عَبَسَ وتَوَلّى﴾ .رَواهُ الحاكِمُ في صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسى الحِيرِيِّ، عَنِ العَتّابِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيى. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ أنَّه عَبَسَ وَتَوَلَّى؛ ذَكَرَ هنا سببَ العبوس والتولي، قال تعالى:

﴿ أَن جَاءهُ الْأَعْمَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أن:

1- بهمزة واحدة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- أآن، بهمزة ومدة، وهى قراءة الحسن، وأبى عمران الجونى، وعيسى.

3- أأن، بهمزتين محققتين، وهى قراءة بعض القراء.

مدارسة الآية : [3] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴾

التفسير :

ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، فقال:{ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ} أي:الأعمى{ يَزَّكَّى} أي:يتطهر عن الأخلاق الرذيلة، ويتصف بالأخلاق الجميلة؟

وجملة ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزكى ) فى موضع الحال ، وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب ، و " ما " استفهامية مبتدأ ، وجملة " يدريك " خبره .

والكاف مفعول أول ، وجملة الترجى سادة مسد المفعول الثانى . والضمير فى ( لعله ) يعود إلى عبد الله ابن أم مكتوم المعبر عنه بالأعمى .

والمعنى : عبس صلى الله عليه وسلم وضاق صدره ، وأعرض بوجهه ، لأن جاءه الرجل الأعمى ، وجعل يخاطبه وهو مشغول بالحديث مع غيره .

( وَمَا يُدْرِيكَ ) أى : وأى شئ يجعلك - أيها الرسول الكريم - داريا بحال هذا الأعمى الذى عبست فى وجهه ( لَعَلَّهُ يزكى ) أى : لعله بسبب ما يتعلمه منك يتطهر ويتزكى ، ويزداد نقاء وخشوعا لله رب العالمين .

أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه.

وقوله: ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا محمد لعلّ هذا الأعمى الذي عَبَست في وجهه يَزَّكَّى: يقول: يتطهَّر من ذنوبه.

وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) يسلم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾ لعل فائدة تقولها له فتُغيِّر حياته.

وقفة

[3] ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾ عاتب الله نبيه على إعراضه عن الأعمي الذي جاء طالبًا للحق, ومن دلائل ذلك: أن طالب الحق تلبي حاجته, وحق العناية به مقدم على غيره, كما أن الداعية لا يستهين ولا ينشغل بالملأ عن أراذل الناس.

وقفة

[3] ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾ رُبَّ كلمة غيَّرت مسار حياة، وموعظة انتشلت من خلود في النار، فلا تستقل جهدًا، ولا تبخل بحرف.

لمسة

[3] في الخطاب لطف بالغ، وهو أن الله لم يواجه نبيه ﷺ، بل استعمل الكناية فتحدَّث عن عبوس الوجه بضمير الغائب: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [1]، ثم جاء العتاب بضمير الخطاب: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾.

عمل

[3] قبل أن تُسقِط المتربي والمدعو من عينيك؛ تذكر هذه الرسالة: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾.

وقفة

[3] ﴿وَما يُدريكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّى﴾ عتاب رقيق، فهو سبحانه يحب رسوله ﷺ.

وقفة

[1-3] بقاء معاتبة الله تعالى لنبيه تتلى قرآنًا؛ هو من أعظم الأدلة على صدق النبي ﷺ، وأن القرآن الكريم من عند الله ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى*وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾.

عمل

[1-3] زُر اليوم مُعوقًا أو ضعيفًا محاولًا إدخال الأنس على نفسه ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَما يُدْرِيكَ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يدري: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة «يدريك» في محل رفع خبر «ما» اي واي شيء يجعلك داريا بحال هذا الاعمى؟

- ﴿ لَعَلَّهُ: ﴾

- حرف مشبه بالفعل من اخوات «ان» والهاء ضمير متصل- ضمير الغائب- في محل نصب اسم «لعل» يفيد الترجي.

- ﴿ يَزَّكَّى: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «لعل» وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر واصله «يتزكى» ادغمت التاء في الزاي اي يتطهر من اوضار الإثم.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا أعرض عنه؛ ذكرَ هنا الفائدةَ في الإقبال عليه، قال تعالى:

﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى ﴾

التفسير :

{ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى} أي:يتذكر ما ينفعه، فيعملبتلك الذكرى.

( أو ) لعله ( يذكر ) أى : يتذكر ما كان فى غفلة عنه ( فَتَنفَعَهُ الذكرى ) أى : فتنفعه الموعظة التى سمعها منك .

قال الآلوسى ما ملخصه : وفى التعبير عنه صلى الله عليه وسلم بضمير الغيبة إجلال له . . كما أن فى التعبير عنه صلى الله عليه وسلم بضمير الخطاب فى قوله - تعالى - : ( وَمَا يُدْرِيكَ . . . ) إكرام له - أيضا - لما فيه من الإِيناس بعد الإِيحاش والإِقبال بعد الإِعراض . .

أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم.

وقوله: ( أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ) يقول: أو يتذكَّر فتنفعه الذكرى: يعني: يعتبر فينفعه الاعتبار والاتعاظ، والقراءة على رفع: ( فتَنْفَعهُ ) عطفا به على قوله: ( يَذَّكَّرُ ) ، وقد رُوي عن عاصم النصب فيه والرفع، والنصب على أن تجعله جوابا بالفاء للعلّ، كما قال الشاعر:

عَــلَّ صُـرُوفَ الدَّهْـرِ أوْ دُوْلاتِهـا

يُدِلْنَنـــا اللَّمَّــةَ مِــنْ لمَّاتِهــا

فَتَسْــتَرِيحُ النَّفْسُ مِــنْ زَفْراتهــا

وتُنْقَـــعُ الغُلَّــةُ مِــن غُلاتِهــا (1)

" وتنقع " يُروى بالرفع والنصب.

-----------------

الهوامش :

(1) هذه أربعة أبيات من مشطور الرجز ، قد سبق الاستشهاد بالثلاثة الأولى في الجزء ( 2 : 74 )

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3، 4] ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ ينبغي أن تجعل غايتك أيها الداعية في دعوتك التطهير والتزكية أولًا, والتعليم والتذكير ثانيًا, فلا خير في علم بلا تربية.

وقفة

[3، 4] ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ الاهتمام بطالب العلم والمُستَرْشِد.

عمل

[4] ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ﴾ لا تستهن بكلمة نصح تسديها لغيرك، فستنفعه حتما -إن لم يكن في الحال- فبعد شهور أو أعوام.

وقفة

[4] ﴿أَو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكرى﴾ المنفعة هى الهدف.

الإعراب :

- ﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ: ﴾

- معطوفة بأو على «يزكى» وتعرب إعرابها اي يتذكر اي يتعظ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

- ﴿ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى: ﴾

- الفاء سببية. تنفعه: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لانها وقعت جوابا الى الترجي اي جوابا للعل وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. الذكرى: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر اي ذكراك اي موعظتك.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ التخليةَ؛ ذكرَ بعدها التحلية، قال تعالى:

﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يذكر:

1- بشد الذال والكاف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بسكون الذال وضم الكاف، وهى قراءة الأعرج، وعاصم.

فتنفعه:

1- بنصب العين، وهى قراءة الأعرج، وأبى حيوة، وابن أبى عبلة، والزعفراني.

وقرئ:

2- برفعها، عطفا على «يذكر» ، وهى قراءة الجمهور.

مدارسة الآية : [5] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴾

التفسير :

وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:"لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره.

ثم فصل - سبحانه - ما كان منه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه القصة فقال : ( أَمَّا مَنِ استغنى فَأَنتَ لَهُ تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يزكى . وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يسعى . وَهُوَ يخشى . فَأَنتَ عَنْهُ تلهى ) أى : أما من استغنى عن الإِيمان ، وعن إرشادك - أيها الرسول الكريم - واعتبر نفسه فى غنى عن هديك . .

أي أما الغني.

القول في تأويل قوله تعالى : أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أما من استغنى بماله فأنت له تتعرّض رجاء أن يُسلِم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) قال: نـزلت في العباس.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ) قال عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿أَمّا مَنِ استَغنى﴾ البعض يستغنى عن الخير بما هو لا فائدة منه

وقفة

[5] ﴿أَمّا مَنِ استَغنى﴾ فقه الأولويات يحتاج عند البعض إلى إعادة ترتيب.

وقفة

[5، 6] ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ من استغنى عنك؛ لا تتصدى له، دعه يرحل بهدوء.

وقفة

[5، 6] ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ كل كلمة خير تدعو إليه وتحث عليه؛ ستلقاها في صحيفتك, ولو أعرض الناس عنها ولم يعبؤوا بها, فحسبك أن تجعلها لله خالصة.

وقفة

[5، 6] ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ من فقه الداعية: التوازن, فلا يبالغ في بذل الجهد في دعوة مظنونة, مع التقصير في مكاسب حقيقية ممكنة.

الإعراب :

- ﴿ أَمَّا مَنِ: ﴾

- حرف شرط وتفصيل. من: اسم موصول مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ اسْتَغْنى: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب وهي فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ العُبُوسَ والتَّوَلِّيَ عَنْهُ، فَأفْهَما ضِدَّهُما لِمَن كانَ مُقْبِلًا عَلَيْهِمْ؛ بَيَّنَ ذَلِكَ، قال تعالى:

﴿ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ﴾

التفسير :

وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:"لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره.

( فَأَنتَ لَهُ تصدى ) أى : فأنت تتعرض له بالقبول ، وبالإِصغاء لكلامه ، رجاء أن يسلم ، فيسلم بعده غيره .

يقال : تصدَّى فلان لكذا ، إذا تعرَّض له ، وأصله تصدَّدَ من الصَّدَد ، وهو ما استقبلك وصار قبالتك . .

فأنت تتعرض له لعله يهتدي.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أما من استغنى بماله فأنت له تتعرّض رجاء أن يُسلِم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) قال: نـزلت في العباس.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ) قال عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة .

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ فَأَنْتَ: ﴾

- الفاء واقعة في جواب «أما». انت: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ والجملة الاسمية من «انت» مع خبرها في محل رفع خبر المبتدأ «من» في الآية السابقة.

- ﴿ لَهُ تَصَدَّى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «أنت». تصدى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر واصله تتصدى حذفت احدى التاءين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. وجملة «تصدى» في محل رفع خبر «أنت» اي تتعرض بالاقبال عليه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ حالَ من استغنى؛ ذكرَ هنا حالَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معه، قال تعالى:

﴿ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تصدى:

1- بفتح التاء وخف الصاد، وأصله: يتصدى، وهى قراءة الحسن، وأبى رجاء، وقتادة، والأعرج، وعيسى، والأعمش، وجمهور السبعة.

وقرئ:

2- بفتح التاء وشد الصاد، وهى قراءة الحرميين.

3- بضم التاء وتخفيف الصاد، أي: يصدنك حرصك على إسلامه، وهى قراءة أبى جعفر.

مدارسة الآية : [7] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴾

التفسير :

وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:"لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره.

( وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يزكى ) أى : وأى شئ عليك فى أن يبقى على كفره ، بدون تطهر؟ إنه لا حرج عليك فى ذلك ، فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب و ( إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَآءُ . . . ) و " ما " نافية " وعليك " خبر مقدم ، وقوله ( أَلاَّ يزكى ) مبتدأ مؤخر .

أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة.

( وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى ) يقول: وأي شيء عليك أن لا يتطهَّر من كفره فيُسلم؟.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[7] ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾ عليك البلاغ لا الهداية، والسعي لا النتيجة.

وقفة

[7] ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى﴾ قال أبو حيان: «تحقير لأمر الكافر، وحض على الإعراض عنه وترك الاهتمام به، أي: وأي شيء عليك في كونه لا يفلح، ولا يتطهر من دنس الكفر؟!».

الإعراب :

- ﴿ وَما عَلَيْكَ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. عليك: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم لمبتدأ محذوف تقديره «وما عليك بأس» اي ليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالاسلام ان عليك الا البلاغ.

- ﴿ أَلَّا يَزَّكَّى: ﴾

- اصلها: ان المصدرية الناصبة. و «لا» المدغمة بأن نافية لا عمل لها. يزكى: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو واصله يتزكى اي يتطهر. وجملة «يزكى» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الإعراب و «أن» وما بعدها بتأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر اي في الا يتزكى التقدير: فى عدم تطهره والجار والمجرور متعلق بالمبتدأ المقدر.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا كانَ فِعْلُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ فِعْلَ مَن يَخْشى أنْ يَكُونَ عَلَيْهِ في بَقائِهِمْ عَلى كُفْرِهِمْ مَلامةٌ؛ بَيَّنَ لَهُ أنَّهُ سالِمٌ مِن ذَلِكَ، قال تعالى:

﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى ﴾

التفسير :

وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:"لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره.

( وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يسعى ) أى : من جاءك مسرعا فى طلب الخير والهداية والعلم ، وهو هذا الأعمى ، الذى لم يمنعه فقدانه لبصره من الحرص على التفقه فى الدين .

أي يقصدك ويؤمك.

( وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى ) يقول: وأما هذا الأعمى الذي جاءك سعيا، وهو يخشى الله ويتقيه.

التدبر :

وقفة

[8] أيعاتب نبيه: ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى﴾ ثم يُعرض هو سبحانه عمن جاءه يسعى متعثرًا؟ حاشاه، جل فى علاه.

عمل

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ إذا طلبتَ العلم فاقصد به زيادة خشيتك لله.

وقفة

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ ربما تألم ابن أم مكتوم، هل كان يدري أن ذلك سيمنحه ثناء يتلى في المصاحف والمحاريب؟ رب ألم أورثك خيرًا طويلًا.

وقفة

[8، 9] ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ أعمى جاء صادقًا يسعى للكمال ويخشى التقصير في العبادة فانتصر الله له، ما أكرم العبد الصادق على الله!

الإعراب :

- ﴿ وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة الخامسة وتعرب إعرابها. يسعى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يسعى» في محل نصب حال. اي يسرع في طلب الخير والكاف في «جاءك» ضمير متصل- ضمير المخاطب- في محل نصب مفعول به. وعلامة بناء الفعل الضمة الظاهرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ المُسْتَغْنِي؛ ذَكَرَ مُقابِلَهُ، قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَهُوَ يَخْشَى ﴾

التفسير :

وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:"لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره.

( وَهُوَ يخشى ) أى : وهو يخشى الله ، ويخاف عقابه ، ويرجو ثوابه .

ليهتدي بما تقول له.

( وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى ) يقول: وأما هذا الأعمى الذي جاءك سعيا، وهو يخشى الله ويتقيه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ وَهُوَ يَخْشى: ﴾

- الواو حالية. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب حال. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يخشى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يخشى» مع مفعولها في محل رفع خبر «هو» وحذف المفعول اختصارا اي وهو يخشى الله او يخشى الكفار واذاهم.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ الساعي؛ ذكرَ هنا السببَ الذي لأجله يسعى، قال تعالى:

﴿ وَهُوَ يَخْشَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾

التفسير :

وهذه فائدة كبيرة، هي المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك، هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزك، فلست بمحاسب على ما عمله من الشر.

فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه:"لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم، المفتقر إليه، الحريص عليه أزيد من غيره.

( فَأَنتَ عَنْهُ تلهى ) أى : فأنت عنه تتشاغل ، وتفرغ جهدك مع هؤلاء الزعماء ، طمعا فى إيمانهم .

ويلاحظ أن هذه الآيات الكريمة ، أكثر حدة فى العتاب من سابقتها ، حيث ساق - سبحانه - هذه الآيات فى صورة أشبه ما تكون بالتعجيب ممن يفعل ذلك . .

( فأنت عنه تلهى ) أي : تتشاغل ومن هاهنا أمر الله عز وجل - رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة

قال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد هو ابن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس في قوله ) عبس وتولى ) جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه

قال قتادة وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني ابن أم مكتوم .

وقال أبو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي ، عن هشام بن عروة مما عرضه عليه عن عروة عن عائشة قالت أنزلت ( عبس وتولى ) في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني . قالت وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا فيقول : لا ففي هذا أنزلت ( عبس وتولى ) .

وقد روى الترمذي هذا الحديث ، عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت ( عبس وتولى ) في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة .

قلت كذلك هو في الموطأ .

ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى ) فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك هل تريد من شيء " وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء ؟ وذلك لما أنزل الله تعالى ( أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى ) .

فيه غرابة ونكارة وقد تكلم في إسناده

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ) وكان يؤذن مع بلال قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن .

وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال : عمرو والله أعلم

( فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ) يقول: فأنت عنه تعرض، وتشاغل عنه بغيره وتغافل.

التدبر :

عمل

[10] ﴿فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ﴾ عتاب جميل، مع درس ربانى لنبي كريم مفاده: من أقبل عليك؛ إياك أن تصد عنه.

عمل

[10] ﴿فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ﴾ حذار أن تصرف وجهك عمن أقبل إلي العلم مبادرًا إلي الهداية, ولكن امنحه من اهتمامك أضعاف ما تري من اهتمامه.

وقفة

[8-10] ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ * فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ﴾ الممنوع عنه في الحقيقة الإعراض عمن أسلم، لا الإقبال على غيره، والاهتمام بأمره حرصًا على إسلامه.

وقفة

[8-10] قال السيوطي في (الإكليل): «في هذه الآيات حث على الترحيب بالفقراء، والإقبال عليهم في مجلس العلم، وقضاء حوائجهم، وعدم إيثار الأغنياء عليهم».

وقفة

[1-10] هذه الآيات من دلائل صدق النبوة، قال ابن زيد: «كان يُقال: لو أن رسول الله كتم من الوحي شيئًا، لكتم هذا عن نفسه».

وقفة

[1-10] إقبالك على من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك منك هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير، مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يَتَزَكَّ فلست بمحاسب على ما عمله من الشر، فدل هذا على القاعدة: أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة.

الإعراب :

- ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة السادسة واصله تتلهى اي تتشاغل عنه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ السببَ الذي لأجله يسعى؛ ذكرَ هنا حالَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معه، قال تعالى:

﴿ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تلهى:

1- وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإدغام تاء المضارعة فى تاء «تفعل» ، وهى قراءة البزي، عن ابن كثير.

3- بضمها، مبنيا للمفعول، وهى قراءة أبى جعفر.

4- بتاءين، وهى قراءة طلحة.

5- بتاء واحدة وسكون اللام، وهى قراءة طلحة أيضا.

مدارسة الآية : [11] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾

التفسير :

يقول تعالى:{ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ} أي:حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله، يذكر بها عباده، ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي،

ثم ساق - سبحانه - ما هو أشد فى العتاب وفى التحذير فقال : ( كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ) .

أى : كلا - أيها الرسول الكريم - ليس الأمر كما فعلت ، من إقبالك على زعماء قريش طمعا فى إسلامهم ، ومن تشاغلك وإعراضك عمن جاء يسعى وهو يخشى .

.

الضمير فى قوله ( إنها ) يعود إلى آيات القرآن الكريم ، أى : إن آيات القرآن الكريم لمشتملة على التذكير بالحق ، وعلى الموعظة الحكيمة التى ينبغى على كل عاقل أن يعمل بموجبها ، وأن يسير بمقتضاها .

وقوله ( كلا إنها تذكرة ) أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم

وقال قتادة والسدي ( كلا إنها تذكرة ) يعني القرآن

القول في تأويل قوله تعالى : كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)

يقول تعالى ذكره: ( كَلا ) ما الأمر كما تفعل يا محمد من أن تعبس في وجه من جاءك يسعى وهو يخشى، وتتصدّى لمن استغنى ( إنَّها تَذْكِرَة ) يقول: إن هذه العظة وهذه السورة تذكرة: يقول: عظة وعبرة .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[11] ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ مواعظ القرآن نافعة لكل من تجرد عن حظوظ النفس والعناد والمكابرة, فمن لم يتعظ بها فلأنه لم يشأ أن يتعظ, وياله من محروم!

وقفة

[11] ﴿كلا إنها تذكرة﴾، ﴿إن هذه تذكرة﴾ [المزمل: 19] ما الفرق بينهما؟ الجواب: أن المراد هنا هذه السورة أو القصة، وفى المزمل: المراد القرآن.

وقفة

[11، 12] ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ الكلام على وجه التهديد، أي فمن أراد أن يذكره فليذكره، ومن شاء ألا يذكره فلا يذكره، كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤمِن وَمَن شَاء فَلَيّكفر﴾ [الكهف: 29].

الإعراب :

- ﴿ كَلَّا: ﴾

- حرف ردع وزجر لا محل له من الإعراب اي ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله.

- ﴿ إِنَّها تَذْكِرَةٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» اي ان آيات الله. تذكرة: خبر «ان» مرفوع بالضمة اي موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها

المتشابهات :

| المدثر: 54 | ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |

|---|

| المدثر: 55 | ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |

|---|

| عبس: 11 | ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |

|---|

| عبس: 12 | ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا كان العِتابُ -الذي هو من شأنِ الأحباب- ملوحًا بالنَّهي عن الإعراض عمَّنْ وقَع العِتابُ عليه، وكلِّ مَن كان حالُه كحالِه، والتَّشاغلِ عن راغبٍ؛ صرَّح به فقال تعالى:

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [12] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ﴾

التفسير :

فإذا تبين ذلك{ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} أي:عمل به، كقوله تعالى:{ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}

( فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ) أى : فمن شاء أن يتعظ ويعتبر وينتفع بهذا التذكير فاز وربح ، ومن شاء غير ذلك خسر وضاع ، فالجملة الكريمة لتهديد الذين يعرضون عن الموعظة ، وليست للتخبير كما يتبادر من فعل المشيئة .

وهى معترضة للترغيب فى حفظ هذه الآيات ، وفى العمل بما اشتملت عليه من هدايات .

وجاء الضمير مذكرا فى قوله : ( فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ) لأن التذكرة هنا بمعنى التذكير والاتعاظ .

أى : فمن شاء التذكير والاعتبار ، تذكر واعتبر وحفظ ذلك دون أن ينساه . .

( فمن شاء ذكره ) أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه

( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ) يقول: فمن شاء من عباد الله ذكره، يقول: ذكر تنـزيل الله ووحيه والهاء في قوله: " إنَّها " للسورة، وفي قوله: " ذَكَرَهُ" للتنـزيل والوحي.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[12] ذِكر الله إلهام وتوفيق؛ قال ابن عباس رضي الله عنه في قول تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾: «من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه ذكره».

عمل

[12] ﴿فَمَن شاءَ ذَكَرَهُ﴾ القرار لك.

الإعراب :

- ﴿ فَمَنْ: ﴾

- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبره.

- ﴿ شاءَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم لانه فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو وحذف المفعول به.

- ﴿ ذَكَرَهُ: ﴾

- تعرب إعراب «شاء» والفعل في محل جزم لانه جواب الشرط والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به يعود على «تذكرة» وذكر الضمير لان «التذكرة» تأنيث غير حقيقي او بمعنى الذكر والوعظ.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ التذكرةَ؛ وَصَفَ تلك التذكرة بأوصاف تدل على ما لها من عظيم الشأن، قال تعالى:

﴿ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [13] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴾

التفسير :

ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال:{ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ}

وقوله : ( فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ) خبر ثان لقوله ( إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ) وما بينهما اعتراض . .

أى : إن آيات القرآن تذكرة ، مثبتة أو كائنة فى صحف عظيمة ( مكرمة ) عند الله - تعالى - لأنها تحمل آياته .

أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمة أى معظمة موقرة.

( فِي صُحُفِ ) يقول: إنها تذكرة ( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ) يعني: في اللوح المحفوظ، وهو المرفوع المطهر عند الله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[13] ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾ كرامة الكتاب من كرامة صاحبه، وليس أكرم من الله؛ لذا فلا كتاب أكرم من القرآن.

وقفة

[13، 14] ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ المراد تعظيم القرآن، والمراد أن تذكرة القرآن مثبتة في صحف منسوخة من اللوح المحفوظ، مكرَّمة عند الله؛ لأنه نزل بها كرام الخفظة، أو لأنها نزلت من اللوح المحفوط.

وقفة

[13، 14] ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ إن حظك أيها المسلم من الرفعة والطهر بقدر حظك من كتاب الله تعالي, قَالَ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ» [مسلم 817].

وقفة

[13، 14] ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ مرفوعة الذكر والقدر، ورفيعة القدر عند الله، ومرفوعة عنده تبارك وتعالى، ومرفوعة في السماء السابعة، ومرفوعة عن الشبه والتناقض.

الإعراب :

- ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ: ﴾

- جار ومجرور في محل رفع صفة- نعت- لتذكرة او متعلق بالصفة اي انها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح. مكرمة: صفة- نعت- لصحف مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة اي مكرمة عند الله.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [13] لما قبلها : وبعد ذِكرِ التذكرةِ؛ ذكرَ محلَّ هذه التَّذكرةِ، وعظَّمَها ورفَع قَدْرَها، فقال تعالى:

﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [14] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾

التفسير :

[ مَرْفُوعَةٍ} القدر والرتبة{ مُطَهَّرَةٌ} [من الآفاق و] عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها

هذه الصحف - أيضا - ( مرفوعة ) أى : ذات منزلة رفيعة ( مطهرة ) أى : منزهة عن أن يمسهها ما يدنسها .

"مرفوعة" أي عالية القدر "مطهرة" أي من الدنس والزيادة والنقص.

( فِي صُحُفِ ) يقول: إنها تذكرة ( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ) يعني: في اللوح المحفوظ، وهو المرفوع المطهر عند الله.

التدبر :

وقفة

[14] ﴿مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ مرفوعة القدر، مطهرة عن أيدي الشياطين، أو لا يمسّها إلا المطهرون.

الإعراب :

- ﴿ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ: ﴾

- صفتان اخريان لصحف مجرورتان مثلها وعلامة جرهما الكسرة اي مرفوعة في السماء او مرفوعة القدر او المقدار منزهة عن ايدي الشياطين.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا كانت نازلةً من فوقِ السَّماءِ؛ قال تعالى:

﴿ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [15] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾

التفسير :

{ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} وهم الملائكة [الذين هم] السفراء بين الله وبين عباده،

وهى كائنة ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) وهم الملائكة الذين جعلهم الله - تعالى - سفراء بينه وبين رسله : جمع سافر بمعنى سفير . أى : رسول وواسطة ، أو هم الملائكة الذين ينسخون ويكتبون هذه الآيات بأمره - تعالى - جمع سافر بمعنى كاتب ، يقال : سفَر فلان يَسْفِره ، إذا كتبه .

وقوله ( بأيدي سفرة ) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة . وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتادة هم القراء وقال ابن جريج عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء

وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة والسفرة يعني بين الله وبين خلقه ومنه يقال : السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير كما قال الشاعر :

وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت

وقال البخاري سفرة الملائكة . سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم .

وقوله: ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) يقول: الصحف المكرّمة بأيدي سفرة، جمع سافر.

واختلف أهل التأويل فيهم ما هم؟ فقال بعضهم: هم كَتَبة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) يقول: كَتَبة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) قال: الكَتَبة.

وقال آخرون: هم القرّاء.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) قال: هم القرّاء.

وقال آخرون: هم الملائكة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) يعني: الملائكة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) قال: السَّفَرة: الذين يُحْصون الأعمال.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الملائكة الذين يَسْفِرون بين الله ورسله بالوحي.

وسفير القوم: الذي يسعى بينهم بالصلح، يقال: سفرت بين القوم: إذا أصلحت بينهم، ومنه قول الشاعر:

ومَــا أدَعُ السِّــفارَةَ بَيـن قَـوْمي

ومَـــا أمْشِــي بغِشّ إنْ مَشِــيتُ (2)

وإذا وُجِّه التأويل إلى ما قلنا، احتمل الوجه الذي قاله القائلون: هم الكَتَبة، والذي قاله القائلون: هم القرّاء لأن الملائكة هي التي تقرأ الكتب، وتَسْفِر بين الله وبين رسله.

-------------------------

الهوامش :

(2) البيت : من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 358 ) قال : وقوله : { بأيدي سفرة } ، وهم الملائكة ، واحدهم سافر ؛ والعرب تقول : سفرت بين القوم : إذا أصلحت بينهم ، فجعلت الملائكة ، إذ نزلت بوحي الله وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم . وقال الشاعر : " وما أدع السفارة ... " .البيت . ا . هـ . وفي ( اللسان : سفر ) وفي التنزيل { بأيدي سفرة } قال المفسرون : السفرة : يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم ، واحدهم : سافر ، مثل كاتب وكتبه . ا هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[15] ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ يحتمل معنيين: 1- هم الملائكة، فهم سفرة بين الله وبين خلقه، يبلغون هذا القرآن. 2- هم أهل القرآن.

وقفة

[15، 16] ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ مدحهم بشرف حمل المصاحف بأيديهم؛ المجد حين يكون القرآن بين يديك.

وقفة

[15، 16] ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ ومن كرامة القرآن أن الذي نزل به ملائكة، سفراء بين الله ورسله، وهم بررة لم يتدَنَّسوا بذنب، فنزل به أطهر الملائكة جبريل على أطهر قلب، قلب محمد ﷺ.

وقفة

[15، 16] ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ هذه صفات حملة القرآن من الملائكة الكرام, وما أحراك يا حافظ القرآن أن تكون مطهرًا في أخلاقك, بارًا في فعالك.

الإعراب :

- ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة اخرى لصحف ويجوز ان يكون متعلقا بحال من صحف- بعد وصفها- التقدير: كائنة بأيدي كتبة ينتسخون الكتب من اللوح او هم الملائكة. سفرة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عِظَمَ هذه الصُّحف وجلالتَها؛ ذكرَ عِظَمَ حاملِها، قال تعالى:

﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [16] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾

التفسير :

{ كِرَامٍ} أي:كثيري الخير والبركة،{ بَرَرَةٍ} قلوبهم وأعمالهم.

وذلك كله حفظ من الله لكتابه، أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول، ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا.

كِرامٍ بَرَرَةٍ أى: هذه الآيات بأيدى سفرة من صفاتهم أنهم مكرمون ومعظمون عنده- تعالى-، وأنهم أتقياء مطيعون لله- تعالى- كل الطاعة، جمع برّ، وهو من كان كثير الطاعة والخشوع لله- عز وجل- ...

هذا والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يراها قد اشتملت على كثير من الآداب والأحكام، ومن ذلك: أن شريعة الله- تعالى- تجعل التفاضل بين الناس، أساسه الإيمان والتقوى، فمع أن عبد الله ابن أم مكتوم، كان قد قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم خلال حديثه مع بعض زعماء قريش.... ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتشاغل عنه إلا لحرصه على جذب هؤلاء الزعماء إلى الإسلام.

مع كل ذلك، وجدنا الآيات الكريمة، تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا تارة فيه رقة. وتارة فيه شدة. وذلك لأن الميزان الذي أنزله الله- تعالى- للناس مع الرسل، لكي يبنوا عليه حياتهم، هو: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ.

ولقد استجاب الرسول الكريم لهذا التوجيه الحكيم، فبنى حياته كلها بعد ذلك على هذا الميزان العادل، ومن مظاهر ذلك: إكرامه لابن أم مكتوم، وقوله له كلما رآه: «أهلا بمن عاتبني فيه ربي» .

وفعل صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك، مع جميع المؤمنين الصادقين الذين كانوا من فقراء المسلمين، ولم يكونوا أصحاب جاه أو نفوذ أو عشيرة قوية.

لقد جعل زيد بن حارثة- وهو الغريب عن مكة والمدينة- أميرا على الجيش الإسلامى في غزوة مؤتة، وكان في هذا الجيش عدد كبير من كبار الصحابة.

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن سلمان الفارسي: «سلمان منا أهل البيت» .

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن عمار بن ياسر، عند ما استأذن عليه في الدخول: «ائذنوا له.

مرحبا بالطيب المطيب» .

وكان من مظاهر تكريمه لعبد الله بن مسعود، أن جعله كأنه واحد من أهل بيته.

فعن أبى موسى الأشعرى قال: قدمت أنا وأخى من اليمن، فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم على رسول الله، ولزومهم له ...

وقال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر الصديق عند ما حدث كلام بينه وبين سلمان وصهيب وبلال في شأن أبى سفيان: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك.

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ... أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟.

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك» فأتاهم فقال: يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا: لا. ويغفر الله لك يا أخى ... .

ولقد سار خلفاؤه صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، فكانوا يكرمون الفقراء، فأبو بكر- رضى الله عنه- أذن لصهيب وبلال في الدخول عليه، قبل أن يأذن لأبى سفيان وسهيل بن عمرو ...

وعمر- رضى الله عنه- يقول في شأن أبى بكر: «هو سيدنا وأعتق سيدنا» يعنى: بلال ابن رباح ...

قال صاحب الكشاف عند تفسيره، لهذه الآيات: ولقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسنا، فقد روى عن سفيان الثوري- رحمه الله-، أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء ....

ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك، إلى الحديث عن جانب من نعم الله- تعالى- على خلقه، وموقفهم من هذه النعم، فقال- تعالى-:

وقوله ( كرام بررة ) أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد

قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران أخرجه الجماعة من طريق قتادة به .

وقوله: ( كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) والبَررَة: جمع بارّ، كما الكفرة جمع كافر، والسحرة جمع ساحر، غير أن المعروف من كلام العرب إذا نطقوا بواحدة أن يقولوا: رجل بر، وامرأة برّة، وإذا جمعوا ردّوه إلى جمع فاعل، كما قالوا: رجل سري، ثم قالوا في جمعه: قوم سراة وكان القياس في واحده أن يكون ساريا، وقد حُكي سماعا من بعض العرب: قوم خِيَرَة بَرَرَة، وواحد الخيرة: خير، والبَررَة: برّ.

التدبر :

وقفة

[16] حملة القرآن من الملائكة وصفوا بصفتين ﴿كرام بررة﴾، كرام: أي كرام عن المعاصي، بررة: كثيروا الخير، فمن تحلى بالصفتين من البشر؛ وفق للقرآن.

الإعراب :

- ﴿ كِرامٍ بَرَرَةٍ: ﴾

- صفتان- نعتان- لسفرة مجرورتان وعلامة جرهما الكسرة اي اتقياء جمع: بار.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [16] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ السَفَرةَ؛ أثنى عليهم، قال تعالى:

﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [17] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾

التفسير :

{ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين، وهو ما هو؟

قال الإمام الرازي: اعلم أنه- تعالى- لما بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش على فقراء المسلمين، عجب عباده المؤمنين من ذلك، فكأنه قيل: وأى سبب في هذا العجب والترفع؟ مع أن أوله نطفة قذرة، وآخره جيفة مذرة، وفيما بين الوقتين حمال عذرة.

فلا عجب أن ذكر الله- تعالى- ما يصلح أن يكون علاجا لعجبهم وما يصلح أن يكون علاجا لكفرهم، فإن خلقة الإنسان يستدل بها على وجود الصانع، وعلى القول بالبعث والحشر والنشر ... .

والمراد بالإنسان هنا: الإنسان الكافر الجاحد لنعم ربه. ومعنى «قتل» : لعن وطرد من رحمة الله- تعالى-، ويصح أن يكون المراد به الجنس، ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا.

أى: لعن وطرد من رحمة الله- تعالى- ذلك الإنسان الذي ما أشد كفره وجحوده لنعم الله- تعالى-.

والدعاء عليه باللعن من الله- تعالى-، المقصود به: التهديد والتحقير من شأن هذا الإنسان الجاحد، إذ من المعلوم أن الله- سبحانه- هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء، وليس هو- سبحانه- الذي يدعو على غيره، إذ الدعاء في العادة إنما يكون من العاجز، وجل شأن الله- تعالى- عن العجز.

وجملة «ما أكفره» تعليل لاستحقاق هذا الإنسان الجاحد التحقير والتهديد.

وهذه الآية الكريمة المتأمل فيها يراها- مع بلوغها نهاية الإيجاز- قد بلغت- أيضا- نهاية الإعجاز في أسلوبها، حيث جمعت أشد ألوان الذم والتحقير بأبلغ أسلوب وأوجزه.

ولذا قال صاحب الكشاف: قُتِلَ الْإِنْسانُ دعاء عليه، وهي من أشنع دعواتهم، لأن القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها ما أَكْفَرَهُ تعجيب من إفراطه في كفران نعمة الله، ولا ترى أسلوبا أغلظ منه، ولا أخشن متنا، ولا أدل على سخط، ولا أبعد في المذمة، مع تقارب طرفيه، ولا أجمع للائمة، على قصر متنه ... .

يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم ( قتل الإنسان ما أكفره ) قال الضحاك عن ابن عباس ( قتل الإنسان ) لعن الإنسان وكذا قال أبو مالك وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم

قال ابن جرير ( ما أكفره ) ما أشد كفره وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافرا ؟ أي ما حمله على التكذيب بالمعاد .

وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي ( ما أكفره ) ما ألعنه .

وقوله: ( قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ) يقول تعالى ذكره: لعن الإنسان الكافر ما أكفره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال مجاهد.

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا عبد الحميد الحِماني، عن الأعمش، عن مجاهد قال: ما كان في القرآن قُتِلَ الإنسانُ أو فُعل بالإنسان، فإنما عنِي به: الكافر.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ) بلغني أنه: الكافر.

وفي قوله: ( أكْفَرَهُ ) وجهان: أحدهما: التعجب من كفره مع إحسان الله إليه، وأياديه عنده. والآخر: ما الذي أكفره، أي: أيّ شيء أكفره.

التدبر :

وقفة

[17] ﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ فيها وجهان: أحدهما: التعجّب من كفره، مع إحسان الله إليه، وأياديه لديه، والآخر: ما الذي أكفره؟ أي: أي شيء أكفره؟

لمسة

[17] ﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ قال الزمخشري: «(قُتِلَ الْإِنسَانُ): دعاء عليه، وهي من أشنع دعواتهم؛ لأن القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها».

وقفة

[17] ﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ قال مجاهد: «ما كان في القرآن (قُتِلَ الْإِنسَانُ)، فإنها عُني به الكافر».

وقفة

[17] خلق الله الإنسان ودنياه، ثم يقول لربه: لا يَدخل دينك في دنيانا ﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾، ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ [النحل ٤].

وقفة

[17] آيتان في سورة عبس تهز كيانك: ﴿قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾، ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ [23].

وقفة

[17] يضبطون دقة ساعاتهم كلما اختلت على ضبط الله لسير الشمس والقمر المنضبط منذ أول الخلق، ثم يتكبرون على الله بدقتهم ﴿قُتل الإنسان ما أكفره﴾.

الإعراب :

- ﴿ قُتِلَ الْإِنْسانُ: ﴾

- فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الانسان: نائب فاعل مرفوع بالضمة اي أهلك والقول دعاء شنيع عليه بالهلاك.

- ﴿ ما أَكْفَرَهُ: ﴾

- نكرة تامة بمعنى «شيء» مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ تفيد التعجب. اي التعجب من افراطه في كفران نعمة الله. اكفره: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة «أكفره» في محل رفع خبر المبتدأ «ما» ويجوز ان تكون «ما» اسم استفهام مبنيا على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة «أكفره» صلة لخبر «ما» المقدر لا محل لها من الإعراب اي ما الذي أكفره؟ بعد ما تبين آيات الله البينات وبعد ان اسبغ سبحانه عليه نعمه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [17] لما قبلها : وبعد أن نَبَّه اللهُ على عُلُوِّ القُرآنِ المكتوبِ، وجَلالةِ مِقدارِه، وعَظَمةِ آثارِه، وظُهورِ ذلك لِمَن تدَبَّرَه وتأمَّلَه حَقَّ تأمُّلِه؛ جاء هنا التَّعجُّبُ من حالِ الإنسانِ المُعرِضِ عن الإيمانِ به، قال تعالى:

﴿ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [18] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾

التفسير :

هو من أضعف الأشياء،

ثم فصل - سبحانه - جانبا من نعمه ، التى تستحق من هذا الإِنسان الشكر لا الكفر فقال : ( مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ ) أى : من أى شئ خلق الله - تعالى - هذ الإِنسان الكافر الجحود ، حتى يتكبر ويتعظم عن طاعته ، وعن الإِقرار بتوحيده ، وعن الاعتراف بأن هناك بعثا وحسابا وجزاء . . ؟

ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال ( من أي شيء خلقه )

القول في تأويل قوله تعالى : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18)

يقول تعالى ذكره: من أي شيء خلق الإنسان الكافر ربه حتي يتكبر ويتعظم عن طاعة ربه، والإقرار بتوحيده.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[18] ﴿مِن أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ﴾ لا تنس أصلك حين تتكبر فى الأرض.

وقفة

[18، 19] ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ﴾ قال الحسن: «كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين!»، أي مرة حين خرج دفقة منيّ من أبيه، ومرة حين نزل من بطن أمه.

الإعراب :

- ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ: ﴾

- حرف جر. أي: اسم استفهام مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. شيء: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بخلقه.

- ﴿ خَلَقَهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اي من أي شيء مهين خلقه.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [18] لما قبلها : وبعد التَّعجُّب من حالِ الإنسانِ المُعرِضِ عن الإيمانِ بالقرآن؛ فَصَّلَ اللهُ هنا جانبًا من نعمه التي تستحق من هذا الإنسان الشكر لا الكفر، قال تعالى:

﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [19] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾

التفسير :

خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه، وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة.

ثم وضح - سبحانه - كيفية خلق الإِنسان فقال : ( مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ) أى : خلق الله - تعالى - الإِنسان من نطفة ، أى : من ماء قليل يخرج من الرجل إلى رحم المرأة - ( فقدره ) أى : فأوجد الله - تعالى - الإِنسان بعد ذلك إيجادا متقنا محكما ، حيث صير بقدرته النطفة علقة فمضغة . . ثم أنشأه خلقا آخر ثُمَّ خَلَقْنَا

( فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين ) .

أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد.

ثم بين جلّ ثناؤه الذي منه خلقه، فقال: ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ) أحوالا نطفة تارة، ثم عَلَقة أخرى، ثم مُضغة، إلى أن أتت عليه أحواله وهو في رحم أمه.

المعاني :

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخلقه. والجملة تفسيرية- بيانية- لا محل لها من الإعراب. خلقه: اعربت في الآية الكريمة السابقة اي خلقه من ماء مهين.

- ﴿ فَقَدَّرَهُ: ﴾

- معطوفة بالفاء على «خلقه» وتعرب إعرابها. اي فهيأه لما يصلح له ويختص به.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [19] لما قبلها : وبعد السؤال؛ جاء هنا الجواب، قال تعالى:

﴿ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [20] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾

التفسير :

{ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ} أي:يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل، [وبينه] وامتحنه بالأمر والنهي،

( ثُمَّ السبيل يَسَّرَهُ ) أى : ثم بعد أن خلقه فى أحسن تقويم ، ومنحه العقل الذى يتمكن معه من التفكير السليم . يسر - سبحانه - له طريق النظر القويم ، الذى يميز به بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والهدى والضلال .

قال ابن كثير : قوله ( ثُمَّ السبيل يَسَّرَهُ ) قال العوفى عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وهكذا قال عكرمة . . واختاره ابن جرير .

وقال مجاهد : هذه الآية كقوله : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السبيل إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) أى بيناه له ووضحناه وسهلنا عليه علما . . وهذا هو الأرجح .

وجاء العطف " بثم " هنا ، للإِشعار بالتراخى الرتبى ، لأن تيسير معرفة طريق الخبر والشر ، أعجب وأجل على قدرة الله - تعالى - وبديع صنعه من أى شئ آخر .

ولفظ " السبيل " منصوب على الاشتغال بفعل مقدر ، أى : ثم يسر السبيل يسره ، فالضمير فى يسره يعود إلى السبيل . أى : سهل - سبحانه - الطريق للإِنسان .

( ثم السبيل يسره ) قال العوفي عن ابن عباس ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير .

وقال مجاهد هذه كقوله ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) الإنسان 3 ] أي بينا له ووضحناه وسهلنا عليه عمله وهكذا قال الحسن وابن زيد وهذا هو الأرجح والله أعلم .

( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) يقول: ثم يسَّره للسبيل، يعني للطريق.

واختلف أهل التأويل في السبيل الذي يسَّره لها، فقال بعضهم: هو خروجه من بطن أمه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) يعني بذلك: خروجه من بطن أمه يسَّره له.

حدثني ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: سبيل الرحم.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن السديّ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: أخرجه من بطن أمه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: خروجه من بطن أمه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: أخرجه من بطن أمه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: طريق الحق والباطل، بيَّناه له وأعلمناه، وسهلنا له العمل به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: هو كقوله: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: على نحو إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ .

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: سبيل الشقاء والسعادة، وهو كقوله: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة قال: قال الحسن، في قوله: ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: سبيل الخير.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: هداه للإسلام الذي يسَّره له، وأعلمه به، والسبيل سبيل الإسلام.

وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يسَّره.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[20] ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ قل: «اللهم يسّر لنا كل عسير، ولا تُحملنا ما لا طاقة لنا به».

عمل

[20] ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ مهما تعسّرت بك الحياة فلن يدوم عسرها؛ لأن الأصل الذي كتبه الله للمؤمن هو التيسير، فقط ثق بالله.

عمل

[20] ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ الأصل في كل دروب الحياة هو اليُسر، العُسر طارئ وسيرحل، الدمعة التي جرّحت ملامحك سيبرؤها الله، القلب المنكسر المتألم سيجبره الجبّار، الطريق المسدود سيفتحه الفتّاح، أمورك المعوّجة ستستقيم، أوجاعك ستُشفى، أنتَ ملكٌ لله، وتحت رعاية الله الرحمن الرحيم؛ فليطمئن قلبك.

وقفة

[18-20] ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ﴾ فقد عرف بهذا أن أول الإنسان نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة، فما شرَّفَه بالعلم إلا الذي أبدعه وصوره، وذلك موجب لأن يشكره لا أن يكفره.

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ: ﴾

- حرف عطف. السبيل: مفعول به بفعل مضمر يفسره ما بعده اي يسر السبيل وعلامة نصبه الفتحة ويجوز ان يكون التقدير ثم للسبيل فحذف اللام لان الفعل يتعدى الى المفعول الثاني بحرف مثل الفعل «هدى» اي بمعنى: ثم سهل سبيله وهو مخرجه من بطن امه.

- ﴿ يَسَّرَهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : وبعد أن خَلَقَه أطوارًا، وأتمَّ خَلْقَه؛ يَسَّرَ خروجَه، فقال تعالى:

﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [21] :عبس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾

التفسير :

{ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} أي:أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض،

( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) أى : ثم أمات - سبحانه - هذا الإِنسان ، بأن سلبه الحياة ( فأقبره ) أى : فجعله ذا قبر يوارى فيه جسده تكريما له ، ولم يتركه مطروحا على وجه الأرض ، بحيث يستقذره الناس ، ويكون عرضة لاعتداء الطيور والحيوانات عليه .

يقال : قبر فلان الميت يقبره - بكسر الباء وضمها - ، إذا دفنه بيده فهو قابر . ويقال : أقبره ، إذا أمر بدفنه ، أو مكن غيره من دفنه .

وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن مواراة الأجساد فى القبور من سنن الإِسلام ، أما تركها بدون دفن ، أو حرقها . . فيتنافى مع تركيم هذه الأجساد .

وقوله ( ثم أماته فأقبره ) أي إنه بعد خلقه له ( أماته فأقبره ) أي جعله ذا قبر والعرب تقول قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه وأقبره الله وعضبت قرن الثور ، وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله وطردت عني فلانا وأطرده الله ، أي جعله طريدا قال الأعشى

لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر

وقوله: ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) يقول: ثم قَبَضَ رُوحه، فأماته بعد ذلك. يعني بقوله: ( أَقْبَرَهُ ) صيره ذا قبر، والقابر: هو الدافن الميت بيده، كما قال الأعشى:

لَــوْ أسْــنَدَتْ مَيْتـا إلـى نَحْرِهـا

عــاشَ وَلــمْ يُنْقَــلْ إلـى قـابِرِ (3)

والمقبر: هو الله، الذي أمر عباده أن يقبروه بعد وفاته، فصيره ذا قبر. والعرب تقول فيما ذُكر لي: بترت ذنَب البعير، والله أبتره، وعضبت قَرنَ الثور، والله أعضبه؛ وطردت عني فلانا، والله أطرده، صيره طريدا.

--------------------

الهوامش :

(3) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة ( ديوانه طبع القاهرة 139 ) من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ، ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما . وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( 185 ) قال : فأقبره : " أمر بأن يقبر ... " والذي يدفن بيده هو القابر ، قال الأعشى : " لو أسندت ... " البيت. ا هـ وفي ( اللسان : قبر ) وقبره يقبره ويقبره ( كيحفر ويدخل ) : دفنه . وأقبره : جعل له قبرا ، وأقبر : إذا أمر إنسانا بحفر قبر . قال أبو عبيدة : قالت بنو تميم للحجاج ، وكان قتل صالح بن عبد الرحمن أقبرنا صالحا ؛ أي: ائذن لنا في أن نقبره ، فقال لهم : دونكموه . وقال الفراء في قوله تعالى : { ثم أماته فأقبره } " أي : جعله مقبورا ، ممن يقبر ، ولم يجعله ممن يلقي للطير والسباع " ولا ممن يلقى في النواويس ، كأن القبر مما أكرم به المسلم . ا هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[21] ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض.

وقفة

[21] ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ أي جعل له قبرًا يُوارى فيه إكرامًا، ولم يجعله مما يُلقي على وجه الأرض، فتأكله الطيور والوحوش.

وقفة

[21] ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ قال: (فأقبره)، ولم يقل: (قبره)؛ لأن (قبره) أي دفنه وتولى قبره بنفسه، أما (أقبره) علَّم غيره كيف يقبره.

وقفة

[19-21] ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ هذه هي الحياة باختصار.

وقفة

[19-21] ما أقصرها من رحلة! ثلاثة آيات تختصر الحياة.

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ: ﴾