الإحصائيات

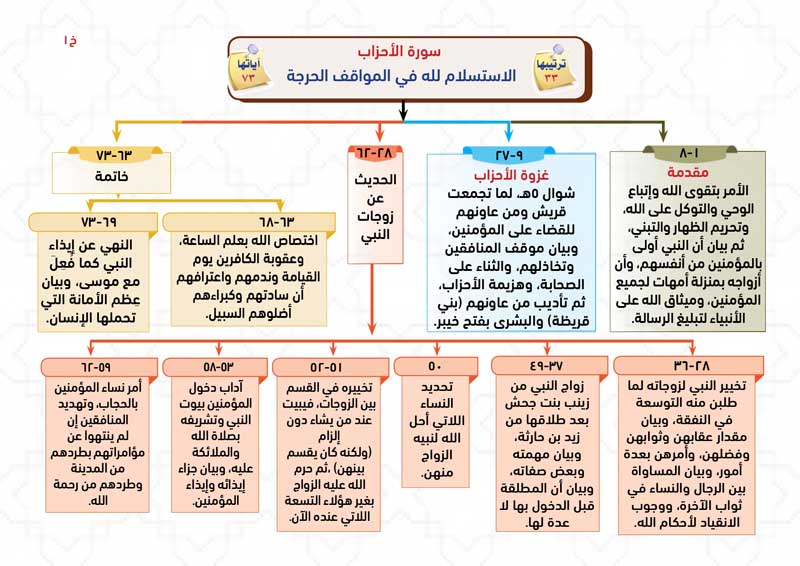

سورة الأحزاب

| ترتيب المصحف | 33 | ترتيب النزول | 90 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 73 | عدد الأجزاء | 0.56 |

| عدد الأحزاب | 1.12 | عدد الأرباع | 4.50 |

| ترتيب الطول | 15 | تبدأ في الجزء | 21 |

| تنتهي في الجزء | 22 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 4/10 | يا أيها النبي: 1/3 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

الأمرُ بتقوى اللهِ واتِّباعِ الوحي، ثُمَّ بيانُ أنَّ اللهَ لم يجعلْ لرجلٍ من قلبينِ في صدرِه؛ ولا الزوجاتِ بمنزلةِ الأمُّهاتِ في التَّحريمِ؛ ولا الأبناءَ بالتبنِّي أبناءً في الشرعِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (5) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (2)

بعدَ تحريمِ التَبنِّي أمرَ بإلحاقِ نَسَبِ الأبناءِ إلى آبائِهم، ولمَّا ترتب على ذلك أن النَّبي ﷺ لم يعد أبا لِزَيْدِ بن حَارِثَةَ؛ بَيَّنَ اللهُ أنَّ أُبوَّةَ النَّبي ﷺ عامَّةٌ لكلِّ الأمَّةِ، وأزواجَه بمنزلةِ أمَّهاتٍ لجميعِ المؤمنينَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الأحزاب

غزوة الأحزاب والجانب الاجتماعي من حياته ﷺ / الاستسلام لله/ فضل النبي ﷺ وحقوقه

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الأحزاب تحدثت عن:: 1- غزوة الأحزاب (أو الخندق)، وما حدث فيها من نصر الله لرسوله والمؤمنين وهزيمة المشركين واليهود ومن عاونهم. 2- الجانب الاجتماعي من حياة النبي ﷺ.

- • النبي ﷺ في سورة الأحزاب:: افتتحت السورة بنداء النبي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ، وتكرر فيها 5 مرات، في الآيات: (1، 28، 45، 50، 59). • وهيا نتأمل عدد المرات التي ذُكِرَ فيها النبي ﷺ في هذه السورة: محمد: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (40). النبي: ذُكِرَ 15 مرة، في الآيات (1، 6، 13، 28، 30، 32، 38، 45، 50، 53، 56، 59). رسول: ذُكِرَ 13 مرة، في الآيات (12، 21، 22، 31، 33، 36، 40، 53، 58، 66، 71). خاتم النبيين: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (40). شاهد: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (45). مبشر: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (45). نذير: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (45). داعٍ إلى الله: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (46). سراج منير: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (46).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأحزاب».

- • معنى الاسم :: الأحزاب: جمع حزْب، وهم جماعة من الناس تشابهت قلوبهم وأعمالهم.

- • سبب التسمية :: سُميت سورة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة، فاجتمع كفار مكة مع غطفان ويهود بني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الاستسلام لأمر الله وشرعه.

- • علمتني السورة :: فضل النبي ﷺ وحقوقه.

- • علمتني السورة :: لا أحد أكبر من أن يُؤمر بالمعروف ويُنْهى عن المنكر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾

- • علمتني السورة :: تقوى الله تعالى، وعدم طاعة الكفار والمنافقين، واتباع الكتاب والسنة، والتوكل على الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ... وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ... وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأحزاب من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • اهتمت السورة ببيان بعض الأحكام التي تنظم حياة الأسرة والمجتمع تنظيمًا دقيقًا، وبينت ذلك من خلال بيت النبوة الذي يعتبر البيت القدوة للمسلمين، ومن هذه الأحكام: إبطال التبني، وجواز الزواج من زوجة الابن المتبنى إذا طلقها، وفرض الحجاب، وآداب الولائم، وغيرها من الأحكام.

• هي أكثر سورة يتكرر فيها نداء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، تكرر فيها 5 مرات، في الآيات (1، 28، 45، 50، 59).

• هي السورة الوحيدة التي ذُكِرَ فيها اسم أحد الصحابة صراحة، وهو زيد بن حارثة في الآية (37)، ولم يذكر اسم غيره من الصحابة في القرآن الكريم.

• قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (37)» ، وهذه الآية من أشد آيات العتاب، وهي دليل واضح أن القرآن من عند الله تعالى؛ فلو كان من عند رسول لله صلى الله عليه وسلم لكتم هذه الآية كما قالت عائشة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستسلم دومًا لأمر الله وشرعه.

• أن نتذكر أن الله قال لمحمد ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ (1)؛ إذا رأينا أنفسنا تأنف من النصيحة، ولا تحب الوعظ.

• أن ندعو الله أن يعصِمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن: ﴿قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ (17).

• أن نطبق بعضًا من السنن المهجورة: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (21).

• أن نتدارس بعضًا من سير الصحابة؛ فهم قدوتنا: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (23).

• أن نُسلم وننقاد لأوامرِ الشَّرعِ، فإنَّه من لوازمِ الإيمانِ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ (36).

• أن نحسن سريرتنا كما نحسن علانيتنا: ﴿إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (54).

• أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (56).

• أن نحذر من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (57).

• أن نحذر من أذية المؤمنين وقذفهم بما لم يفعلوا: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (58).

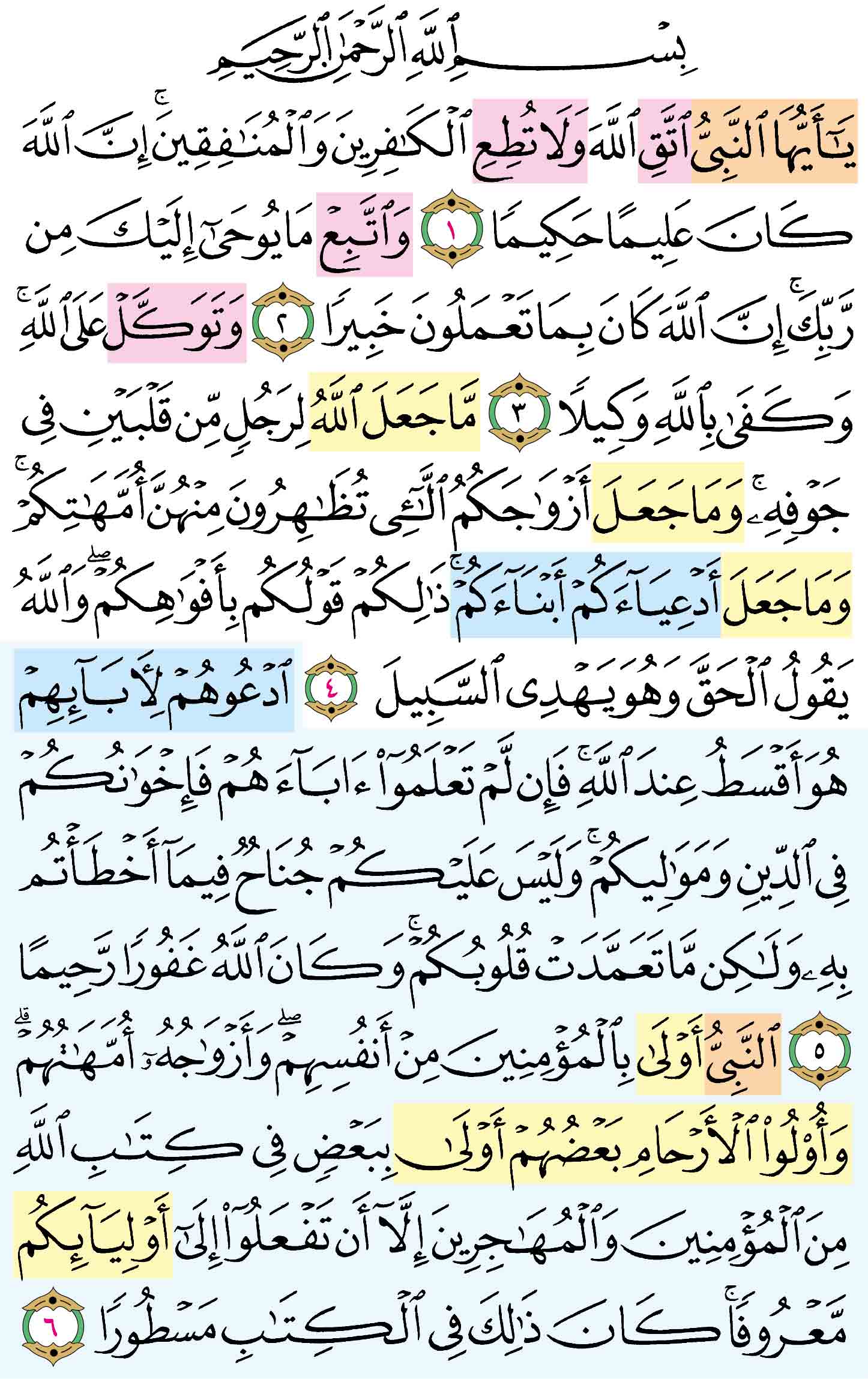

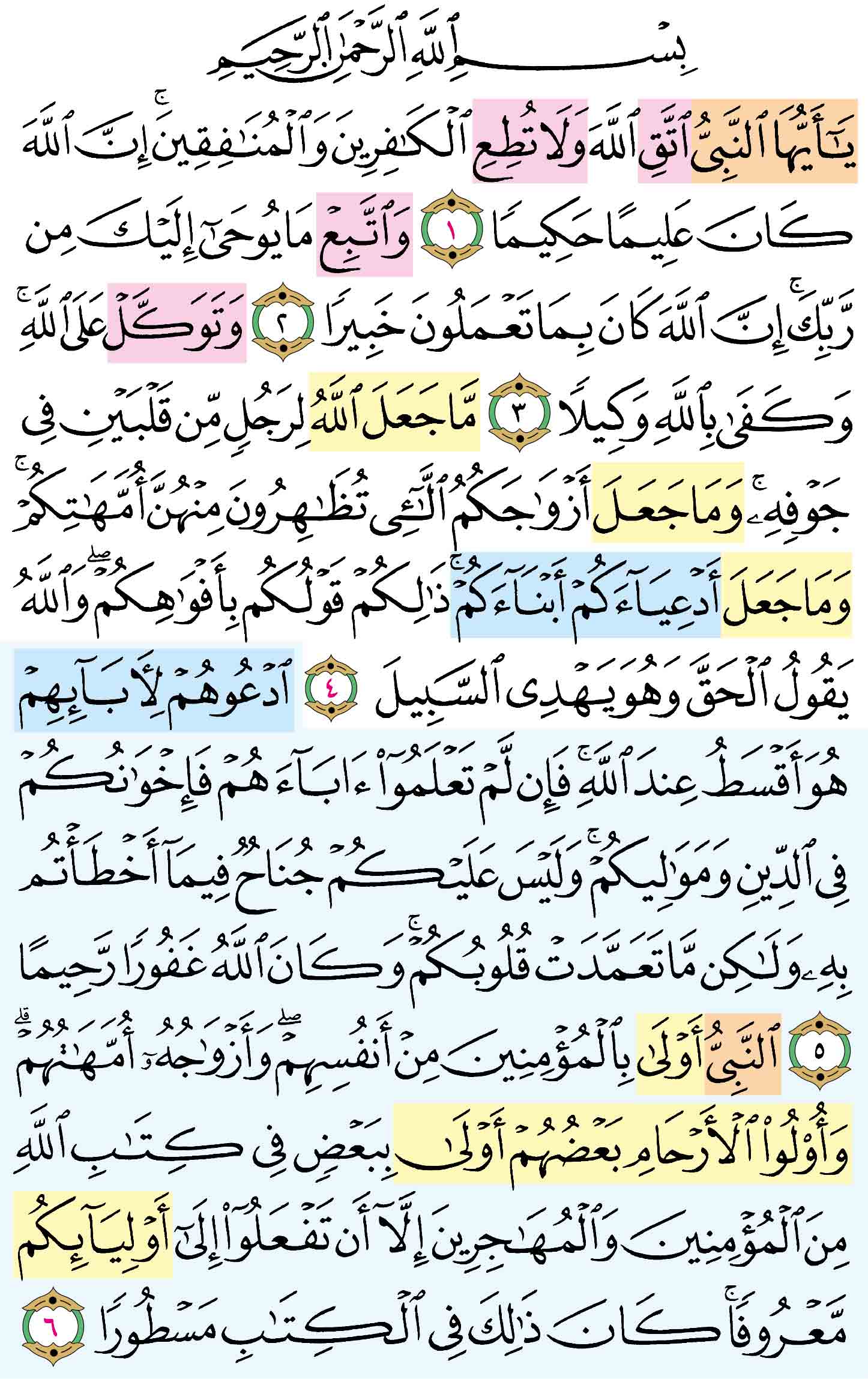

تمرين حفظ الصفحة : 418

مدارسة الآية : [1] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. ﴾

التفسير :

أي:يا أيها الذي منَّ اللّه عليه بالنبوة، واختصه بوحيه، وفضله على سائر الخلق، اشكر نعمة ربك عليك، باستعمال تقواه، التي أنت أولى بها من غيرك، والتي يجب عليك منها، أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه، وبلغ رسالاته، وأدِّ إلى عباده وحيه، وابذل النصيحة للخلق.

ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد، ولا يردك عنه راد، فلا تطع كل كافر، قد أظهر العداوة للّه ورسوله، ولا منافق، قد استبطن التكذيب والكفر، وأظهر ضده.

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور، التي تنقض التقوى، وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم، فيضلوك عن الصواب.

مقدّمة

1- سورة الأحزاب هي السورة الثالثة والثلاثون في ترتيب المصحف وهي من السور المدنية، وكان نزولها بعد سورة آل عمران، أى: أنها من أوائل السور المدنية، إذ لم يسبقها في النزول بعد الهجرة سوى سور: البقرة والأنفال وآل عمران.

ويبدو: أن نزولها كان في الفترة التي أعقبت غزوة بدر، إلى ما قبل صلح الحديبية. وعدد آياتها ثلاث وسبعون آية.

2- وقد افتتحت سورة الأحزاب بنداء من الله- تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم، نهته فيه عن طاعة المنافقين والكافرين، وأمرته بالمداومة على طاعة الله- تعالى- وحده، وباتباع أمره، وبالتوكل عليه- سبحانه-.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً. وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

3- ثم انتقلت السورة الكريمة إلى بيان حكم الله- تعالى- في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع في ذلك الوقت، فأبطلت التبني، كما أبطلت ما كان سائدا في المجتمع من عادة الظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمى، فتصير محرمة عليه حرمة مؤبدة.

قال- تعالى-: ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ، وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ، ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ.

4- ثم بين- سبحانه- بعد ذلك بعض الأحكام التشريعية الأخرى، كوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة تفوق طاعتهم لأنفسهم، ولوجوب تعظيم المسلمين لزوجاته صلى الله عليه وسلم كتعظيم أمهاتهم، وكوجوب التوارث بين الأقارب بالطريقة التي بينها-سبحانه- في آيات أخرى، وإبطال التوارث عن طريق المؤاخاة التي تمت بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار.

قال- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ، وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً، كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً.

5- ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين، ذكرهم فيه بجانب من نعمه عليهم، حيث دفع عنهم جيوش الأحزاب، وأرسل على تلك الجيوش جنودا من عنده لم يروها، وكشف عن رذائل المنافقين التي ارتكبوها في تلك الغزوة، ومدح المؤمنين الصادقين على وفائهم بعهودهم، وكافأهم على ذلك بأن أورثهم أرض أعدائهم وديارهم.

قال- تعالى-: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ. وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً.

وبعد هذا الحديث المفصل عن غزوة الأحزاب، والذي استغرق ما يقرب من عشرين آية، انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن بين التسريح بإحسان، وبين الصبر على شظف العيش، ليظفرن برضا الله- تعالى- كما وجهت نداء إليهن أمرتهن فيه، بالتزام الآداب الدينية التي تليق بهن. لأنهن في مكان القدوة لسائر النساء.

كما أمرتهن بالبقاء في بيوتهن، فلا يخرجن لغير حاجة مشروعة. ومثلهن في ذلك مثل سائر نساء المسلمين. حتى يتفرغن لرعاية شئون بيوتهن التي هي من خصائصهن وليست من خصائص الرجال.

ثم ختم- سبحانه- تلك التوجيهات الحكيمة ببيان الثواب الجزيل الذي أعده للمؤمنين والمؤمنات، فقال- تعالى-: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ. وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ. وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ. وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً.

7- ثم أشارت السورة بعد ذلك إلى قصة زواج النبي صلّى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش. وإلى الحكمة من ذلك. وإلى تطليق زيد بن حارثة لها. وإلى أن ما فعله رسول صلّى الله عليه وسلّم بالنسبة لهذه الحادثة. كان بأمر الله- تعالى- وإذنه.

قال- تعالى-: ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ. وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً. ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ، وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ثم وجهت السورة الكريمة نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بالإكثار من ذكر الله- تعالى- ومن تسبيحه وتنزيهه. كما وجهت نداء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم بينت له فيه وظيفته، قال- تعالى-:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً، يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً. وَداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيراً.

9- ثم تحدثت السورة بعد ذلك بشيء من التفصيل عن بعض الأحكام التي تتعلق بأزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم وبعلاقته صلّى الله عليه وسلّم بهن من حيث القسم وغيره، ومن حيث الزواج بغيرهن.

كما تحدثت عن الآداب التي يجب على المؤمنين أن يلتزموها عند دخولهم بيوت النبي صلّى الله عليه وسلّم بدعوة منه. لأجل تناول طعام، أو لأجل أمر من الأمور الأخرى التي تتعلق بدينهم أو دنياهم.

ثم ختمت هذه الآيات بقوله- تعالى- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.

10- وبعد هذا البيان المفصل لكثير من الأحكام والآداب، أخذت السورة الكريمة في أواخرها، في تهديد المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وفي بيان أن سنن الله في خلقه لا تتخلف، وأن علم وقت قيام الساعة إلى الله- تعالى- وحده، وأن الإصرار على الكفر يؤدى إلى سوء العاقبة، وأن السير على طريق الحق. يؤدى إلى مغفرة الذنوب.

وأن الإنسان قد ارتضى حمل الأمانة. التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال.

قال- تعالى-: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.

11- ومن هذا العرض المجمل لآيات سورة الأحزاب، نرى أنها قد اهتمت بموضوعات من أبرزها ما يلي:

(أ) كثرة التوجيهات والإرشادات، من الله- تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم إلى أفضل الأحكام، وأقوم الآداب، وأهدى السبل.

وهذه التوجيهات والإرشادات. نراها في كثير من آيات سورة الأحزاب لا سيما التي نادت الرسول صلّى الله عليه وسلّم بوصف النبوة.

ومن ذلك قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ.

وقوله- سبحانه- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها.

وقوله- عز وجل-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً.

وقوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ.

وقوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ.

(ب) أمر المؤمنين بطاعة الله- تعالى-، وبطاعة رسوله صلّى الله عليه وسلم، ونهيهم عن كل مأمن شأنه أن يتعارض مع تشريعات الإسلام ومع آدابه.

وهذه الأوامر والنواهي، نراها في كثير من آيات هذه السورة الكريمة.

ومن ذلك قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها.

وقوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

وقوله- عز وجل-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها....

وقوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا.

وقوله- سبحانه-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً.

(ج) هذه السورة الكريمة تعتبر على رأس السور القرآنية التي اهتمت ببيان فضل نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم وحقوقهن، وواجباتهن وخصائصهن.

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله- تعالى-: يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ....

وقوله- سبحانه-: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ....

وقوله- عز وجل-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى، وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ، وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ....

وقوله- سبحانه-: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ ...

وقوله- تعالى-: ... وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ...

وقوله- عز وجل-: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ...

(د) هذه السورة تعتبر من أجمع السور القرآنية التي تعرضت لكثير من الأحكام الشرعية، والآداب الاجتماعية، التي لا تتغير بتغير الزمان أو المكان.

ومن ذلك حديثها عن الظهار، وعن التبني. وعن التوارث بين الأقارب دون غيرهم، وعن وجوب تقديم طاعة الرسول صلّى الله عليه وسلّم على طاعة الإنسان لنفسه، وعن وجوب التأسى به، وعن وجوب الابتعاد عن كل ما يؤذيه أو يجرح شعوره، وعن وجوب الخضوع لحكم الله- تعالى- ولحكم رسوله صلّى الله عليه وسلم.

قال- تعالى-: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً.

(هـ) السورة الكريمة فصلت الحديث عن غزوة الأحزاب، التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة بين المسلمين وأعدائهم.

فبدأت حديثها عن تلك الغزوة بتذكير المؤمنين بفضل الله- تعالى- عليهم في هذه الغزوة، ثم صورت أحوالهم عند إحاطة جيوش الأحزاب بالمدينة المنورة.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْها، وَكانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً. إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا.

ثم حكت أقوال المنافقين القبيحة، وأفعالهم الذميمة، وردت عليهم بما يفضحهم، وبما يكشف عن سوء أخلاقهم.

قال- تعالى-: أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ، وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً.

ثم مدحت المؤمنين الصادقين لوفائهم بعهودهم، ولشجاعتهم في مواجهة أعدائهم.

قال- سبحانه-: وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ قالُوا: هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَتَسْلِيماً. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.

وكما بدأت السورة حديثها عن غزوة الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعم الله عليهم- ختمته- أيضا- بهذا التذكير، لكي يزدادوا شكرا له- عز وجل-.

قال- تعالى-: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ، وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها، وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً.

(و) والخلاصة أن المتأمل في سورة الأحزاب، يراها زاخرة بالأحكام الشرعية، وبالآداب الاجتماعية، وبالتوجيهات الربانية، تارة من الله- تعالى- لرسوله صلّى الله عليه وسلم وتارة لأزواجه صلّى الله عليه وسلم، وتارة للمؤمنين.

كما يراها تهتم اهتماما واضحا بتنظيم المجتمع الإسلامى تنظيما حكيما، من شأنه أن يأخذ بيد المتبعين له إلى السعادة الدنيوية والأخروية.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت سورة الأحزاب بهذا النداء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبهذا الوصف الكريم ، وهو الوصف بالنبوة ، على سبيل التشريف والتعظيم .

قال صاحب الكشاف : جعل - سبحانه - نداءه بالنبى والرسول فى قوله : ( ياأيها النبي ) . ( ياأيها الرسول ) وترك نداءه باسمه ، كما قال : يا آدم ، يا موسى ، يا عيسى ، يا داودك كرامة له وتشريفا ، وتنويها بفضله .

فإن قلت : إن لم يوقع فى النداء . فقد أوقعه فى الإِخبار ، فى قوله : ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله ) قلت : ذلك لتعليم الناس بأنه رسول ، وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به .

والمراد بأمره بتقوى الله : المداومة على ذلك ، والازدياد من هذه التقوى .

أى : واظب - أيها النبى الكريم - على تقوى الله ، وعلى مراقبته ، وعلى الخوف منه ، وأكثر من ذلك ، فإن تقوى الله ، على رأس الفضائل التى يحبها - سبحانه - .

قال ابن كثير : هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى ، فإنه - تعالى - إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا ، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى .

وقد قال خلف بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجوا ثواب الله .

وبعد الأمر بالتقوى ، جاء النهى عن طاعة غير المؤمنين ، فقال - تعالى - : ( وَلاَ تُطِعِ الكافرين والمنافقين ) . أى : واظب - أيها النبى الكريم - على تقوى الله ، واجتنب طاعة الكافرين الذين جحدوا نعم الله عليهم ، وعبدوا معه آلهة أخرى ، واجتنب كذلك طاعة المنافقين الذين يظهرون الإِسلام ويخفون الكفر .

وفى إيراد هذا النهى بعد الأمر بتقوى الله ، إشارة وإيحاء إلى ما كان يبذله هؤلاء الكافرون والمنافقون من جهود عنيفة ، لزحزحة النبى صلى الله عليه وسلم عما هو عليه من حق ، ولصرفه عن دعوتهم إلى الإِسلام .

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أن جماعة من أهل مكة ، طلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله ، وأن يعطوه شطر أموالهم ، وأن المنافقين واليهود بالمدينة هدوده بالقتل إن لم يرجع عن دعوتهم إلى الإِسلام ، فنزلت .

وقوله - تعالى - ( إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) : تعليل الأمر والنهى ، أى : اتبع ما أمرناك به ، ومنا نهيناك عنه ، لأن الله - تعالى - عليم بكل شئ ، وحكيم فى كل أقواله وأفعاله .

تفسير سورة الأحزاب [ وهي ] مدنية . قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد : حدثنا خلف بن هشام ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر قال : قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدها ؟ قال : قلت : ثلاثا وسبعين آية : فقال : قط! لقد رأيتها وإنها لتعادل " سورة البقرة " ، ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم " .

ورواه النسائي من وجه آخر ، عن عاصم - وهو ابن أبي النجود ، وهو ابن بهدلة - به . وهذا إسناد حسن ، وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا ، والله أعلم . هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى ، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا ، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى . وقد قال طلق بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله ، على نور من الله ، مخافة عذاب الله .

وقوله : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) أي : لا تسمع منهم ولا تستشرهم ، ( إن الله كان عليما حكيما ) أي : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه ، فإنه عليم بعواقب الأمور ، حكيم في أقواله وأفعاله .

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ) بطاعته، وأداء فرائضه، وواجب حقوقه عليك، والانتهاء عن محارمه، وانتهاك حدوده ( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ ) الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى نجالسك ( وَالْمُنَافِقِينَ ) الذين يظهرون لك الإيمان بالله والنصيحة لك، وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالا فلا تقبل منهم رأيا، ولا تستشرهم مستنصحا بهم، فإنهم لك أعداء (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) يقول: إن الله ذو علم بما تضمره نفوسهم، وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة، مع الذي ينطوون لك عليه، حكيم في تدبير أمرك وأمر أصحابك ودينك، وغير ذلك من تدبير جميع خلقه .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ نداء فيه تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوّة، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ أمر الله نبيه بالتقوى؛ حتى لا يأنف أحدٌ عن النصيحة والتذكير.

وقفة

[1] ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ الكثيرون لا يتقبلون أن تقال لهم هذه الجملة، فإن كانت قيلت من رب العزة لسيد الخلق ﷺ؛ فأين أنتم منه عليه الصلاة والسلام؟!

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ لا أحد أكبر من أن يُؤمر بالمعروف ويُنْهى عن المنكر.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ التقوى أُمِر بها خيرُ الورى؛ فكيف بمن دونه على الثرى.

اسقاط

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ يغضب أحدنا إذا قيل له: (اتق الله)؛ حيث لا يحملها إلا على محمل التوبيخ والتعيير، وليس ذلك بلازم، فقد قالها الله لسيد البشر ﷺ.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ ناداه بوصفه دون اسمه تعظيمًا له، فانتبه: مواجهة العظماء بأسمائهم في النداء لا تليق.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ لم يُنادَ ﷺ في القرآن بصريح اسمه, بل ينادى بوصف الرسالة أو النبوة تشريفًا له أن يخاطَب بما يخاطب به غيره.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ رب البشر يحث خير البشر على تقواه، فما حال باقي البشر إذن وهم النقص من جبلتهم، والخطأ طبعهم؟!

اسقاط

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ ألا تؤدبك هذه الآية، وتهزك؟!

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ النداء بالنبي للعناية والتربية، والنداء بالرسول للتكليف، وفي هذا أن من كمال التربية؛ الأمر بالتقوى.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ قال ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اتَّقِ اللهَ، فَيَقُولُ: عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ» [البيهقي في الشعب 1/ 359، صححه الألباني].

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ لو قيل لأحدهم: (اتق الله)؛ لغضب، لست خيرًا من النبي ﷺ.

عمل

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ في أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالتقوى إشارة إلى عظم أمرها، وعدم استغناء أحد عن التذكير بها كائنا من كان، فلا تحتقر من أوصاك بها، فإنها نعم الوصية، وحذار من أن تأخذك العزة بالإثم إذا ذكرت بها، فتبوء بالخسران والعياذ بالله.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، له معنيان:

1- أي استمر على تقواك لله، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ [النساء: 136].

2- تقوى النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن تقوى غيره، فالمقصد من الأمر له أن استمر في مقامات الإحسان التي أنت فيها.

وقفة

[1] إذا قيل لك: (اتق الله) فلا تظن أنه انتقاص أو اتهام، فقد خوطب بهذا خاتم الأنبياء قبلك ﷺ، فقيل له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾.

عمل

[1] إذا رأيت نفسك تأنف من النصيحة، ولا تحب الوعظ؛ فتذكر أن الله قال لمحمد ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾، وقال لداود: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ [ص: 26].

وقفة

[1] ما أعظمَ شأن التقوى وأجلَّ مكانتها! ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ ناداه بالنبي وأمره بالتقوى تعظيمًا له، وتفخيمًا لشأن التقوى.

وقفة

[1] ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الكافِرينَ وَالمُنافِقينَ﴾ التقوى من الأمور المعينة على تجنب الانجذاب للكافرين والمنافقين وطاعتهم.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا؛ فلأن يأتمر مَن دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى.

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ حتى مع علو (المنزلة الدينية) يؤكد على (البراءة الشرعية).

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ لم يقل في ندائه: (يا محمّدُ)، كما قال في نداءِ غيره: (يا موسى، يا عيسى، يا داودُ) بلْ عَدَل إلى: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ﴾ إجلالًا له وتعظيمًا، كما قال: ﴿يَا أيُّها الرَّسُولُ﴾ [المائدة: 41]، وإِنما عدل عن وصفه إلى اسمه في الإخبار عنه في قوله: ﴿محمَّدٌ رسولُ الله﴾ [الفتح: 29]، وقوله: ﴿وما محمَّدٌ إِلًّا رسولٌ﴾ [آل عمران: 144] ليعلم الناس أنه رسول الله، ليُلقِّبوه بذلك ويدعوه به.

وقفة

[1] أعظم فتنة للحاكمين طاعة الكافرين على حساب المسلمين وقد حذر الله نبيه المعصوم ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.

وقفة

[1] ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الكافِرينَ وَالمُنافِقينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا﴾ لخواتيم الآيات بأسماء الله الحسنى دلالات، نسأل الله أن نعلم معناها ونتفهمها.

وقفة

[1] ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الكافِرينَ وَالمُنافِقينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا﴾ صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطيعهم فى الأساس، ولكن الأمر موجه للناس كافة.

وقفة

[1] ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ إذا كان الله قد نهانا عن طاعتهم، فكيف بتقليدهم والإعجاب بهم؟!

وقفة

[1] ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها.

وقفة

[1] ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ﻻ تكتمل البراءة من الكافرين حتى يجمع معها العصيان (للمنافقين).

وقفة

[1] ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ولرسوله، ولا منافق قد استبطن التكذيب والكفر، وأظهر ضده فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقه؛ فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم ويضلوك عن الصواب.

وقفة

[1] الكافرون والمنافقون لا يصلحون للاستشارة في أمر من أمور الدين ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.

اسقاط

[1] ماذا تفعل لو قيل لك: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾؟ قيل هذا لنبيك ﷺ، مرتين، في سورة واحدة، لا أحد فوق النصح.

وقفة

[1] ﴿إن الله كان عليما حكيما﴾ لماذا تكررت (كان) في القرآن في أكثر من موضع؟ الجواب: هي هنا تدل على كمال اتصاف الله بالعلم والحكمة، ولها في سياقاتها المختلفة دلالات خاصة.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ: ﴾

- يا: اداة نداء. أي: اسم منادى مبني على الضم في محل نصب. و «ها» للتنبيه. النبي: صفة-نعت-لاي مرفوعة على لفظ «أي» لا على المحل وعلامة الرفع الضمة. والمنادى هو الرسول الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلّم) ولم يناد باسمه تكريما له.

- ﴿ اتَّقِ اللهَ: ﴾

- فعل أمر مبني على حذف آخره-حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة.

- ﴿ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: ناهية جازمة. تطع: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. الكافرين: مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. وحذفت الياء من «تطع» لأن أصلها تطيع لالتقاء الساكنين.

- ﴿ وَالْمُنافِقِينَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «الكافرين» وتعرب اعرابها.

- ﴿ إِنَّ اللهَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «ان» منصوب للتعظيم بالفتحة

- ﴿ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ان».كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. عليما حكيما: خبران لكان منصوبان وعلامة نصبهما الفتحة. ويجوز ان يكون «حكيما» صفة-نعتا-لعليما. اي ان الله كان حكيما اي عالما بما تدعوهم اليه عليما بما يضمره الكافرون ويظهره المنافقون ويبطنونه'

المتشابهات :

| الأحزاب: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ |

|---|

| الطلاق: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ |

|---|

| التحريم: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ولا تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ﴾ نَزَلَتْ في أبِي سُفْيانَ، وعِكْرِمَةَ بْنِ أبِي جَهْلٍ، وأبِي الأعْوَرِ عَمْرِو بْنِ سُفْيانَ السُّلَمِيِّ؛ قَدِمُوا المَدِينَةَ بَعْدَ قِتالِ أُحُدٍ، فَنَزَلُوا عَلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وقَدْ أعْطاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ الأمانَ عَلى أنْ يُكَلِّمُوهُ، فَقامَ مَعَهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أبِي سَرْحٍ وطُعْمَةُ بْنُ أُبَيْرِقٍ، فَقالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ وعِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ: ارْفُضْ ذِكْرَ آلِهَتِنا اللّاتَ والعُزّى ومَناةَ، وقُلْ: إنَّ لَها شَفاعَةً ومَنفَعَةً لِمَن عَبَدَها. ونَدَعُكَ ورَبَّكَ. فَشَقَّ عَلى النَّبِيِّ ﷺ قَوْلُهم، فَقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ائْذَنْ لَنا يا رَسُولَ اللَّهِ في قَتْلِهِمْ. فَقالَ: ”إنِّي قَدْ أعْطَيْتُهُمُ الأمانَ“ . فَقالَ عُمَرُ: اخْرُجُوا في لَعْنَةِ اللَّهِ وغَضَبِهِ. فَأمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ أنْ يُخْرِجَهم مِنَ المَدِينَةِ، وأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بأربعة وصايا للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم: الوصية الأولى: تقوى اللهِ. الوصية الثانية: عدم طاعةِ الكافرينَ والمنافقين، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ) ولَمَّا أمَر اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالتَّقْوى، ونهاه عن طاعةِ الكافرين والمنافقين؛ بَيَّنَ هنا أنَّ هذا صادرٌ عن عِلمٍ وحِكمةٍ، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن .. ﴾

التفسير :

{ وَ} لكن{ اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} فإنه هو الهدى والرحمة، وَارْجُ بذلك ثواب ربك، فإنه بما تعملون خبير، يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم، من الخير والشر.

فإن وقع في قلبك، أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة، حصل عليك منهم ضرر، أو حصل نقص في هداية الخلق، فادفع ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على اللّه، بأن تعتمد على ربك، اعتماد من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة، ولا نشورًا، في سلامتك من شرهم، وفي إقامة الدين، الذي أمرت به.

ثم أمره- سبحانه- باتباع ما يوحيه إليه فقال: وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ..

أى: واظب على تقوى الله، وابتعد عن طاعة أعدائك، واتبع في كل ما تأتى وتذر، كل ما نوحيه إليك من عندنا اتباعا تاما.

فالجملة الكريمة معطوفة على ما قبلها. من قبيل عطف العام على الخاص.

وفي النص على أن الوحى إليه صلّى الله عليه وسلّم وأن هذا الوحى من ربه الذي تولاه بالتربية والرعاية، إشعار بوجوب الاتباع التام الذي لا يشوبه انحراف أو تردد.

ثم أكد- سبحانه- هذا الأمر تأكيدا قويا فقال: إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً أى: إنه- تعالى- خبير ومحيط بحركات النفوس وبخفايا القلوب، وكل من يخالف ما أمرناه به، أو نهيناه عنه، فلا يخفى علينا أمره، وسنجازيه يوم القيامة بما يستحقه.

ولهذا قال : ( واتبع ما يوحى إليك من ربك ) أي : من قرآن وسنة ، ( إن الله كان بما تعملون خبيرا ) أي : فلا تخفى عليه خافية .

(وَاتَّبعْ ما يُوحَى إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) يقول: واعمل بما ينـزل الله عليك من وحيه، وآي كتابه (إنَّ اللَّهَ كانَ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) يقول: إن الله بما تعمل به أنت وأصحابك من هذا القرآن، وغير ذلك من أموركم وأمور عباده خبيرا أي: ذا خبرة، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو مجازيكم على ذلك بما وعدكم من الجزاء.

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: (وَاتَّبعْ ما يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة (وَاتَّبعْ ما يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ) أي هذا القرآن (إنَّ اللَّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا) .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ يعني: القرآن، وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية، وأمر بجهادهم ومنابذتهم، وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص، والخطاب له ولأمته.

وقفة

[2] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ هل اتبعت تعاليم الوحي قرآنًا وسنة؟ هل عملت بها؟ وهل تعلم أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك، وما فعلته بعد سماع وحیه؟! خبير بما يصلحكم وما يضركم، وما يرفع قدركم وما يضع قدركم، فكيف تترددون في امتثال أمره؟!

وقفة

[2، 3] كلما اعترضك (المصالح) فعلاجها: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾، وكلما تمنعتك (المخاوف) فعلاجها: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَاتَّبِعْ: ﴾

- الواو عاطفة. اتبع: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.

- ﴿ ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يوحى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اليك: جار ومجرور متعلق بيوحى. من ربك: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الموصول «ما» والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة و «من»:حرف جر بياني.

- ﴿ إِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة السابقة. بما: الباء حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. تعملون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «تعملون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: بما تعملونه. ويجوز ان تكون «ما» مصدرية فتكون جملة «تعملون» صلتها لا محل لها من الاعراب. وتكون «ما» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقا بخبر «كان».'

المتشابهات :

| الأنعام: 106 | ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ |

|---|

| يونس: 109 | ﴿وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 2 | ﴿وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : الوصية الثالثة: اتباع الوحي، قال تعالى:

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تعملون:

قرئ:

1- بياء الغيبة، وهى قراءة أبى عمرو.

2- بتاء الخطاب، وهى قراءة باقى السبعة.

مدارسة الآية : [3] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ .. ﴾

التفسير :

وثق باللّه في حصول ذلك الأمر على أي:حال كان.{ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} توكل إليه الأمور، فيقوم بها، وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده، من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه، من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه، ومن والديه، وأرأف به من كل أحد، خصوصًا خواص عبيده، الذين لم يزل يربيهم ببره، ويُدِرُّ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة، خصوصًا وقد أمره بإلقاء أموره إليه، ووعده، فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر، وصعب يسهل، وخطوب تهون، وكروب تزول، وأحوال وحوائج تقضى، وبركات تنزل، ونقم تدفع، وشرور ترفع.

وهناك ترى العبد الضعيف، الذي فوض أمره لسيده، قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، وقد سهل اللّه [عليه]ما كان يصعب على فحول الرجال وباللّه المستعان.

وقوله- سبحانه-: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أى: وفوض أمرك إليه- عز وجل- وحده.

وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا أى: وكفى بربك حافظا لك، وكفيلا بتدبير أمرك.

فأنت ترى أن هذه الآيات الكريمة قد تضمنت ثلاثة أوامر: تقوى الله، واتباع وحيه، والتوكل عليه- تعالى- وحده. كما تضمنت نهيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين والمنافقين.

وباتباع هذه الأوامر والنواهي، يسعد الأفراد، وتسعد الأمم.

ثم أبطل- سبحانه- بعض العادات التي كان متفشية في المجتمع، وكانت لا تتناسب مع شريعة الإسلام وآدابه، فقال- تعالى-:

( وتوكل على الله ) أي : في جميع أمورك وأحوالك ، ( وكفى بالله وكيلا ) أي : وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه .

القول في تأويل قوله تعالى : وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا (3)

يقول تعالى ذكره: وفوّض إلى الله أمرك يا محمد، وثق به (وكَفَى بالَّلهِ وَكيلا) يقول: وحسبك بالله فيما يأمرك وكيلا وحفيظا بك.

التدبر :

تفاعل

[3] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ اللهمَّ فوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، فأنت سندنا، فلا تخذلنا واﻷمل معقود عليك.

اسقاط

[3] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ إذا فوضت ربك في أمر، فهل تلجأ إلى غيره؟ إذا اتخذته وكيلًا، هل تجعل له شریكًا أو ترضى بغيره بديلًا؟!

وقفة

[3] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ قال أبو بكر الواسطي وقد سئل عن التوكل، فقال: «الصبر على طوارق المحن، ثم التفويض، ثم التسليم، ثم الرضا، ثم الثقة».

تفاعل

[3] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ قل: «حسبي الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم».

عمل

[3] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ لا تظن أنهم ينصرونك ويؤيدونك، فلا تركن لأقوالهم، بل اركن لله تعالى، وتوكل عليه.

وقفة

[3] ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ فلا يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك؛ ولا تحفل كيدهم ومكرهم؛ وألق بأمرك كله إلى الله، يصرفه بعلمه وحكمته وخبرته، ورد الأمر لله هو القاعدة المطمئنة التي يفيء إليها القلب؛ وينتهي إليها؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير، في ثقة وطمأنينة ويقين.

وقفة

[3] من توكل على الله جعل الله له من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾.

وقفة

[3] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ إيمانُك العميق بأنّ الله نِعم الوكيل، وتسليم زِمام أمورك له، يبثُّ في الصدر راحةً وطمأنينةً وسعة خاطر وانشراح.

وقفة

[3] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ كافلُ أمرك يعلمُ حالك، يَطوي عنك بُعد مسافات الفَرج، يطوّق قلبك بالطُمأنينة حين يُظلم، ويَهبُك صلاح القلب.

وقفة

[3] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا﴾ إذا فوض العبد أمره إلى ربه وتوكل عليه حق التوكل، تيسر له كل عسير، وتنزلت عليه البركات، ودفعت عنه الكربات، ويكفي في أثر التوكل أنك ترى العبد الضعيف الذي فوّض أمره إلى سيده سبحانه وتعالى، قد قام بأعمال عظيمة يعجز عنها كثير من الرجال.

وقفة

[3] لا تقلق كثيرًا فالذي كفاك همّ أمسِك، سيكفيك همّ اليوم، والذي رعاك صغيرًا لن تُعجِزه كبيرًا ﴿وَكَفى بِاللَّهِ وَكيلًا﴾.

وقفة

[3] قال الله في خمس مواضع في القرآن: ﴿وَكَفى بِاللَّهِ وَكيلًا﴾، هل امتلأت قلوبنا فعلًا بحقيقة هذا المعنى ونحن نعارك تصاريف الحياة؟!

عمل

[3] ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك ﴿وكفى بالله وكيلا﴾.

عمل

[3، 4] لك قلب واحد فاجعل اعتمادك على واحد ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا * مَّا جَعَلَ اللَّـهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ: ﴾

- الواو عاطفة. توكل: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. على الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بتوكل.

- ﴿ وَكَفى بِاللهِ: ﴾

- الواو عاطفة. كفى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. بالله: الباء حرف جر زائد. الله لفظ الجلالة: اسم مجرور للتعظيم لفظا مرفوع محلا لانه فاعل «كفى».

- ﴿ وَكِيلاً: ﴾

- تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة او حال منصوب أيضا. والكلمة فعيل بمعنى مفعول أي بمعنى واعتمد على الله فهو كافيك ولا تخشاهم لأنه إليه توكل الأمور جميعا.'

المتشابهات :

| النساء: 81 | ﴿وَاللَّـهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 3 | ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 48 | ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَكِيلًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : الوصية الرابعة: التوكل على الله، قال تعالى:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن .. ﴾

التفسير :

يعاتب تعالى [عباده]عن التكلم بما ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا لا حقيقة له من الأقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا،فإن ذلك القول منكم كذب وزور، يترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء، والإخبار بوقوع ووجود، ما لم يجعله اللّه تعالى.

ولكن خص هذه الأشياء المذكورة، لوقوعها، وشدة الحاجة إلى بيانها، فقال:{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} هذا لا يوجد، فإياكم أن تقولوا عن أحد:إن له قلبين في جوفه، فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية.

{ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ} بأن يقول أحدكم لزوجته:"أنت عَليَّ كظهر أمي أو كأمي"فما جعلهن اللّه{ أُمَّهَاتِكُمْ} أمك من ولدتك، وصارت أعظم النساء عليك، حرمة وتحريمًا، وزوجتك أحل النساء لك، فكيف تشبه أحد المتناقضين بالآخر؟

هذا أمر لا يجوز، كما قال تعالى:{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}

{ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} والأدعياء، الولد الذي كان الرجل يدعيه، وهو ليس له، أو يُدْعَى إليه، بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر بالجاهلية، وأول الإسلام.

فأراد اللّه تعالى أن يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه، وأنه باطل وكذب، وكل باطل وكذب، لا يوجد في شرع اللّه، ولا يتصف به عباد اللّه.

يقول تعالى:فاللّه لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم، أو يدعون إليكم، أبناءكم، فإن أبناءكم في الحقيقة، من ولدتموهم، وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم، فلا جعل اللّه هذا كهذا.

{ ذَلِكُمْ} القول، الذي تقولون في الدعي:إنه ابن فلان، الذي ادعاه، أو والده فلان{ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} أي:قول لا حقيقة له ولا معنى له.

{ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ} أي:اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه، على قوله وشرعه، فقوله، حق، وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة، لا تنسب إليه بوجه من الوجوه، وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة، والطرق الصادقة.

وإن كان ذلك واقعًا بمشيئته، فمشيئته عامة، لكل ما وجد من خير وشر.

قال القرطبي ما ملخصه: قوله- تعالى- ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ نزلت في رجل من قريش اسمه جميل بن معمر الفهري، كان حفاظا لما يسمع، وكان يقول:

لي قلبان أعقل بهما أفضل من عقل محمد. فلما هزم المشركون يوم بدر، ومعهم هذا الرجل، رآه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه في يده والأخرى في رجله- من شدة الهلع-، فقال له أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهزموا. فقال له: فما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسى نعله في يده.

وقيل سبب نزولها أن بعض المنافقين قال: إن محمدا صلّى الله عليه وسلّم له قلبان، لأنه ربما كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول، فأكذبهم الله بقوله: ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ .

ويرى بعضهم: أن هذه الجملة الكريمة، مثل ضربه الله- تعالى- للمظاهر من امرأته، والمتبنى ولد غيره، تمهيدا لما بعده.

أى: كما أن الله- تعالى- لم يخلق للإنسان قلبين في جوفه، كذلك لم يجعل المرأة الواحدة زوجا للرجل وأما له في وقت واحد، وكذلك لم يجعل المرء دعيا لرجل وابنا له في زمن واحد.

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: أى: ما جمع الله قلبين في جوف، ولا زوجية وأمومة في امرأة، ولا بنوة ودعوة في رجل.. لأن الأم مخدومة مخفوض لها الجناح، والزوجة ليست كذلك.

ولأن البنوة أصالة في النسب وعراقة فيه، والدعوة: إلصاق عارض بالتسمية لا غير.

فإن قلت: أى فائدة في ذكر الجوف؟ قلت: الفائدة فيه كالفائدة في قوله- تعالى-:

وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه، لأنه إذا سمع به، صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين فكان أسرع إلى الإنكار .

وقوله- سبحانه-: وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ إبطال لما كان سائدا من أن الرجل كان إذا قال لزوجته أنت على كظهر أمى حرمت عليه.

يقال. ظاهر فلان من امرأته وتظهر وظهر منها، إذا قال لها: أنت على كظهر أمى، يريد أنها محرمة عليه كحرمة أمه.

وقد جاء الكلام عن الظهار، وعن حكمه، وعن كفارته، في سورة المجادلة، في قوله- تعالى-: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ، إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

وقوله- سبحانه-: وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ إبطال لعادة أخرى كانت موجودة، وهي عادة التبني.

والأدعياء: جمع دعى. وهو الولد الذي يدعى ابنا لغير أبيه وكان الرجل يتبنى ولد غيره، ويجرى عليه أحكام البنوة النسبية، ومنها حرمة زواج الأب بزوجة ابنه بالتبني بعد طلاقها، ومنها التوارث فيما بينهما.

قال ابن كثير: وقوله: وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة، مولى النبي صلّى الله عليه وسلم، فقد كان صلّى الله عليه وسلّم قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له زيد بن محمد. فأراد الله- تعالى- أن يقطع هذا الإلحاق، وهذه النسبة بقوله: وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ، كما قال في أثناء السورة: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ .

واسم الإشارة في قوله: ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ يعود إلى ما سبق ذكره من التلفظ بالظهار، ومن إجراء التبني على ولد الغير، وهو مبتدأ، وما بعده خبر.

أى: ذلكم الذي تزعمونه من تشبيه الزوجة بالأم في التحريم، ومن نسبة الأبناء إلى غير آبائهم الشرعيين، هو مجرد قول باللسان لا يؤيده الواقع، ولا يسانده الحق.

قال ابن جرير: وقوله: ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ يقول- تعالى ذكره- هذا القول، وهو قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمى، ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه، إنما هو قولكم بأفواهكم، لا حقيقة له، ولا يثبت بهذه الدعوى نسب الذي ادعيت بنوته، ولا تصير الزوجة أما بقول الرجل لها: أنت على كظهر أمى.

ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أى:

والله- تعالى- يقول الحق الثابت الذي لا يحوم حوله باطل، وهو- سبحانه- دون غيره يهدى ويرشد إلى السبيل القويم الذي يوصل إلى الخير والصلاح. وما دام الأمر كذلك فاتركوا عاداتكم وتقاليدكم التي ألفتموها. والتي أبطلها الله- تعالى- بحكمته، واتبعوا ما يأمركم به- سبحانه-.

يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا ، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله : أنت علي كظهر أمي - أما له ، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له ، فقال : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ) ، كقوله : ( ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) . [ المجادلة : 3 ] .

وقوله : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) : هذا هو المقصود بالنفي; فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة ، وكان يقال له : " زيد بن محمد " فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) كما قال في أثناء السورة : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ) [ الأحزاب : 40 ] وقال هاهنا : ( ذلكم قولكم بأفواهكم ) يعني : تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا ، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر ، فما يمكن أن يكون له أبوان ، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان .

( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) : قال سعيد بن جبير ( يقول الحق ) أي : العدل . وقال قتادة : ( وهو يهدي السبيل ) أي : الصراط المستقيم .

وقد ذكر غير واحد : أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش ، كان يقال له : " ذو القلبين " ، وأنه كان يزعم أن له قلبين ، كل منهما بعقل وافر . فأنزل الله هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفي عن ابن عباس . قاله مجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، وقتادة ، واختاره ابن جرير .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، حدثنا زهير ، عن قابوس - يعني ابن أبي ظبيان - أن أباه حدثه قال : قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) ، ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي ، فخطر خطرة ، فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترون له قلبين ، قلبا معكم وقلبا معهم ؟ فأنزل الله ، عز وجل : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) .

وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن صاعد الحراني - وعن عبد بن حميد ، عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير ، وهو ابن معاوية ، به . ثم قال : وهذا حديث حسن . وكذا رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم من حديث زهير ، به .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، في قوله : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ) قال : بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ، ضرب له مثل ، يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك .

وكذا قال مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد : أنها نزلت في زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله تعالى : مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4)

اختلف أهل التأويل في المراد من قول الله (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوفِهِ) فقال بعضهم: عنى بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق، وصفوا نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو قلبين، فنفى الله ذلك عن نبيه وكذّبهم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا حفص بن نفيل، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه، قال: قلنا لابن عباس: أرأيت قول الله: (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) ما عنى بذلك؟ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى، فخطر خطرة (1) فقال المنافقون الذين يصلون معه: إن له قلبين، قلبا معكم، وقلبا معهم، فأنـزل الله (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) .

وقال آخرون: بل عنى بذلك: رجل من قريش كان يُدعى ذا القلبين من دهيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) قال: كان رجل من قريش يسمى من دهيه (2) ذا القلبين، فأنـزل الله هذا في شأنه.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْن فِي جَوْفِهِ) قال: إن رجلا من بني فهر، قال: إن في جوفي قلبين، أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، وكذب.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة قوله: (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) قال قتادة: كان رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى ذا القلبين، فأنـزل الله فيه ما تسمعون.

قال قتادة: وكان الحسن يقول: كان رجل يقول لي: نفس تأمرني، ونفس تنهاني، فأنـزل الله فيه ما تسمعون.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة، قال: كان رجل يسمى ذا القلبين، فنـزلت (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) .

وقال آخرون: بل عنى بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبناه، فضرب الله بذلك مثلا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، في قوله: (ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ) قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثلا يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك تكذيب من الله تعالى قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهما، على النحو الذي رُوي عن ابن عباس، وجائز أن يكون ذلك تكذيبا من الله لمن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن يكون تكذيبا لمن سمى القرشيّ الذي ذُكر أنه سمي ذا القلبين من دهيه، وأيّ الأمرين كان فهو نفي من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة.

وقوله: (وَما جَعَلَ أزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَّهاتِكُمْ) يقول تعالى ذكره: ولم يجعل الله أيها الرجال نساءكم اللائي تقولون لهنّ: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا أمهاتكم، بل جعل ذلك من قبلكم كذبا، وألزمكم عقوبة لكم كفَّارة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: (وَما جَعَلَ أزْوَاجَكُمُ اللائي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ) : أي ما جعلها أمك؛ فإذا ظاهر الرجل من امرأته، فإن الله لم يجعلها أمه، ولكن جعل فيها الكفَّارة.

وقوله: (وَما جَعَلَ أدعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) يقول: ولم يجعل الله من ادّعيت أنه ابنك، وهو ابن غيرك ابنك بدعواك.

وذُكر أن ذلك نـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تبنيه زيد بن حارثة.

* ذكر الرواية بذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: (أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) قال: نـزلت هذه الآية في زيد بن حارثة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: (وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) قال: كان زيد بن حارثة حين منّ الله ورسوله عليه، يقال له: زيد بن محمد، كان تبنَّاه، فقال الله: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ قال: وهو يذكر الأزواج والأخت، فأخبره أن الأزواج لم تكن بالأمهات أمهاتكم، ولا أدعياءكم أبناءكم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءكُمْ) وما جعل دعيَّك ابنك، يقول: إذا ادّعى رجل رجلا وليس بابنه (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأفْوَاهِكُمْ ...) الآية، وذُكر لنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من ادّعى إلى غَير أبِيهِ مُتَعَمِّدًا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ".

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر، قال: ليس في الأدعياء زيد وقوله: (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأفْوَاهِكُمْ) يقول تعالى ذكره هذا القول وهو قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه، إنما هو قولكم بأفواهكم لا حقيقة له، لا يثبت بهذه الدعوى نسب الذي ادعيت بنوته، ولا تصير الزوجة أمَّا بقول الرجل لها: أنت عليّ كظهر أمي (واللَّهُ يقُولُ الحَقَّ) يقول: والله هو الصادق الذي يقول الحقّ، وبقوله يثبت نسب من أثبت نسبه، وبه تكون المرأة للمولود، أمَّا إذا حكم بذلك (وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) يقول تعالى ذكره: والله يبين لعباده سبيل الحقّ، ويرشدهم لطريق الرشاد.

------------------------

الهوامش:

(1) خطر خطرة: سها سهوة.

(2) الدهو والدهى والدهاء: العقل.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] ﴿مَّا جَعَلَ اللَّـهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ القلب أمره عجيب، ﻻ يمكن أن يكون أقصى اليمين وأقصى الشمال بنفس الوقت، إما هذا أو ذاك.

وقفة

[4] ﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ في جَوفِهِ﴾ فلا يجتمع ضدان داخل الإنسان؛ فإما الكفر أو الإيمان.

وقفة

[4] ﴿مَّا جَعَلَ اللَّـهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ قيل أن هذا من إعجاز القرآن؛ وذلك لأن القلبين قد يجتمعان في المرأة فقط عند الحمل.

عمل

[4] ﴿مَّا جَعَلَ اللَّـهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ لا تشتت قلبك، فإنما هو واحد في الاتجاه، إما إلى الله وإما إلى غيره.

وقفة

[4] ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ الأدعياء: جمع دعيّ؛ وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده، وسببها أمر زيد بن حارثة؛ وذلك أنه كان فتى من قبيلة كلب، فسباه بعض العرب وباعه من خديجة، فوهبته للنبي ﷺ فتبناه، فكان يقال له: زيد بن محمد، حتى أنزلت هذه الآية.

وقفة

[4] ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ حرمةُ التَبنِّي.

وقفة

[4] ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ من المعلوم أن القول يكون باللسان والفاه، لكن أكد الله على ذكر الفاه؛ لأنه ادِّعاء باطل بالشفاة لا نصيب له من الصحة.

وقفة

[4] ﴿ذلِكُم قَولُكُم بِأَفواهِكُم وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبيلَ﴾ هناك فرق شاسع بين قولٍ مُضل يُضل، وبين قولٍ يهدى إلى سواء السبيل، فتيقنوا مما تسمعون من أقوال.

وقفة

[4] لأن الله أتبعها بـ ﴿وَاللَّـهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾؛ فليس كل قول حق، كان الصديق t يُمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك.

تفاعل

[4] ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

الإعراب :

- ﴿ ما جَعَلَ اللهُ: ﴾

- نافية لا عمل لها. جعل: فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجعل. من: حرف جر زائد للتأكيد اي دخلت توكيدا كما يقال رأيت زيدا نفسه. قلبين: اسم مجرور لفظا منصوب محلا لانه مفعول به وعلامة جره لفظا ونصبه محلا الياء لانه مثنى والنون عوض من تنوين المفرد. بمعنى: ما جمع الله قلبين.

- ﴿ فِي جَوْفِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجعل او متعلق بصفة-نعت-لقلبين والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ: ﴾

- معطوفة بالواو على ما جَعَلَ» وتعرب اعرابها.أزواجكم: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ اللاّئِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة-نعت- لازواجكم. بمعنى: لزوجاتكم اللواتي.

- ﴿ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. تظاهرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. من: حرف جر و «هن» ضمير الاناث مبني على الفتح في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من اللائي.امهاتكم: مفعول به ثان منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لانه جمع مؤنث سالم. كم: اعربت في «ازواجكم» بمعنى ما جمع الله قلبين في جوف رجل ولا زوجة وامومة امرأة ولا نبوة ودعوة في رجل. و «تظاهرون» بمعنى تعاملونهن بالظهار وهو قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي فلا يحل له ان يقربها ونحوه في العبارة عن اللفظ: لبى المحرم: اذا قال لبيك، وأفف الرجل: اذا قال أف. والتنكير في كلمة «رجل» وإدخال «من» الاستغراقية على القلبين تأكيدان لما قصد من المعنى بتقدير: ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم قلبين ابدا في جوفه.

- ﴿ وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ: ﴾

- تعرب اعراب «وما جعل ازواجكم امهاتكم» وعلامة نصبها الفتحة. و «الادعياء» اي هم الملتحقون بنسبكم.ومفردها: دعي وهو فعيل بمعنى مفعول جمع على أفعلاء وبابه ما كان منه بمعنى فاعل كتقي وأتقياء وشقي وأشقياء. والدعي: هو الذي يدعي ولدا ليس له اي من تبناه.

- ﴿ ذلِكُمْ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب والميم علامة الجمع.

- ﴿ قَوْلُكُمْ: ﴾

- خبر «ذلكم» مرفوع بالضمة والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.بمعنى: ذلكم النسب او ذلكم الادعاء هو قولكم بأفواهكم وعلى هذا المعنى تكون «قولكم» خبر مبتدأ محذوف تقديره «هو».والجملة الاسمية «هو قولكم» في محل رفع خبر «ذلكم» وحسن تقدير «هو» دفعا للبس اي لبس اعراب «قولكم» بدلا من «ذلكم» لان المعرفة بعد اسم الاشارة تكون بدلا منه او نعتا له

- ﴿ بِأَفْواهِكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بقولكم والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-في محل جر بالاضافة والميم علامة الجمع.

- ﴿ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ: ﴾

- الواو استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. يقول: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الحق: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. او صفة-نعت-للمصدر المحذوف.التقدير: يقول القول الحق. فحذف المصدر المنصوب واقيم نعته مقامه.والجملة الفعلية يَقُولُ الْحَقَّ» في محل رفع خبر المبتدأ. وفاعل «يقول» ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

- ﴿ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ: ﴾

- معطوفة بالواو على وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ» وتعرب اعرابها. و «هو» ضمير منفصل يعود الى الله سبحانه في محل رفع مبتدأ.والمعنى: يهدي الى السبيل وهو السبيل الحق فحذف الجار وعدي الفعل الى المجرور. اي يهدي الى طريق الحق. وعلامة رفعه الفعل «يهدي» الضمة المقدرة على الياء للثقل.

- ﴿ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ: ﴾

- معطوفة بالواو على وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ» وتعرب اعرابها. و «هو» ضمير منفصل يعود الى الله سبحانه في محل رفع مبتدأ.والمعنى: يهدي الى السبيل وهو السبيل الحق فحذف الجار وعدي الفعل الى المجرور. اي يهدي الى طريق الحق. وعلامة رفعه الفعل «يهدي» الضمة المقدرة على الياء للثقل.'

المتشابهات :

| النساء: 90 | ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَـ مَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ |

|---|

| المائدة: 103 | ﴿ مَا جَعَلَ اللَّـهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 4 | ﴿ مَا جَعَلَ اللَّـهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿مّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ﴾ نَزَلَتْ في جَمِيلِ بْنِ مَعْمَرٍ الفِهْرِيِّ، وكانَ رَجُلًا لَبِيبًا حافِظًا لِما سَمِعَ، فَقالَتْ قُرَيْشٌ: ما حَفِظَ هَذِهِ الأشْياءَ إلّا ولَهُ قَلْبانِ في جَوْفِهِ. وكانَ يَقُولُ: إنَّ لِي قَلْبَيْنِ أعْقِلُ بِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما أفْضَلَ مِن عَقْلِ مُحَمَّدٍ. فَلَمّا كانَ يَوْمُ بَدْرٍ وهُزِمَ المُشْرِكُونَ وفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرٍ تَلَقّاهُ أبُو سُفْيانَ وهو مُعَلِّقٌ إحْدى نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ والأُخْرى في رِجْلِهِ، فَقالَ لَهُ: يا أبا مَعْمَرٍ، ما حالُ النّاسِ ؟ قالَ: قَدِ انْهَزَمُوا. قالَ: فَما بالُكَ إحْدى نَعْلَيْكَ في يَدِكَ والأُخْرى في رِجْلِكَ ؟ قالَ: ما شَعَرْتُ إلّا أنَّهُما في رِجْلَيَّ. وعَرَفُوا يَوْمَئِذٍ أنَّهُ لَوْ كانَ لَهُ قَلْبانِ لَما نَسِيَ نَعْلَهُ في يَدِهِ.قَوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿وما جَعَلَ أدْعِياءَكم أبْناءَكُمْ﴾ نَزَلَتْ في زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ، كانَ عَبْدًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأعْتَقَهُ وتَبَنّاهُ قَبْلَ الوَحْيِ، فَلَمّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ - وكانَتْ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ - قالَتِ اليَهُودُ والمُنافِقُونَ: تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ امْرَأةَ ابْنِهِ وهو يَنْهى النّاسَ عَنْها. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآياتِ.أخْبَرَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ نُعَيْمٍ الإشْكابِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا الحَسَنُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاقَ الثَّقَفِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: ما كُنّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حارِثَةَ إلّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّى نَزَلَ في القُرْآنِ: ﴿ادْعُوهم لِآبائِهِمْ هو أقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ .رَواهُ البُخارِيُّ، عَنْ مُعَلّى بْنِ أسَدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ المُخْتارِ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعدَ أنْ أمرَ اللهُ نبيَّه بتَقْواه، والخَوفِ منه، وحذَّرَه مِن طاعةِ الكُفَّارِ والمُنافِقينَ؛ ضرَبَ لنا الأمثالَ؛ ليُبَيِّنَ أنَّه لا يجتَمِعُ خَوفٌ مِن اللهِ وخَوفٌ مِن سِواه، فذكَرَ أنَّه ليس للإنسانِ قَلْبانِ حتَّى يُطيعَ بأحَدِهما، ويَعصيَ بالآخَرِ، فمتى اتَّجَه لأحدِ الشَّيئَينِ صُدَّ عن الآخَرِ، وأنَّه لا تجتَمِعُ الزَّوجيَّةُ والأُمومةُ في امرأةٍ، والبُنُوَّةُ الحقيقيَّةُ والتَّبنِّي في إنسانٍ، قال تعالى:

﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

اللائي:

قرئ:

1- بالهمز من غير ياء، وهى قراءة قالون، وقنبل.

2- بياء مختلسة الكسرة، وهى قراءة ورش.

3- بياء ساكنة بدلا من الهمزة، وهو بدل مسموع لا مقيس، وهى لغة قريش، وهى قراءة أبى عمرو.

4- بالهمز وياء بعدها، وهى قراءة باقى السبعة.

تظاهرون:

قرئ:

1- بالتاء، للخطاب، مضارع ظاهر، وهى قراءة عاصم.

2- بشد الظاء والهاء، وهى قراءة الحرميين، وأبى عمرو.

3- بشد الظاء وألف بعدها، وهى قراءة ابن عامر.

4- بتخفيف الظاء والألف، وهي قراءة حمزة، والكسائي.

5- تظهرون، بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء، مضارع «أظهر» ، وهى قراءة ابن وثاب.

6- تظهرون، بفتح التاء والهاء وسكون الظاء، مضارع «ظهر» مخفف الهاء، وهى قراءة هارون، عن أبى عمرو.

يهدى:

1- مضارع «هدى» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال، وهى قراءة قتادة.

مدارسة الآية : [5] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ .. ﴾

التفسير :

ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى، المتضمنة للقول الباطل فقال:{ ادْعُوهُمْ} أي:الأدعياء{ لِآبَائِهِمْ} الذين ولدوهم{ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} أي:أعدل، وأقوم، وأهدى.

{ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ} الحقيقيين{ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} أي:إخوتكم في دين اللّه، ومواليكم في ذلك، فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة، والموالاة على ذلك، فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم، لا يجوز فعلها.

وأما دعاؤهم لآبائهم، فإن علموا، دعوا إليهم، وإن لم يعلموا، اقتصر على ما يعلم منهم، وهو أخوة [الدين]والموالاة، فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم، عذر في دعوتهم إلى من تبناهم، لأن المحذور لا يزول بذلك.

{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} بأن سبق على لسان أحدكم، دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرًا، [فدعوتموه إليه]وهو في الباطن، غير أبيه، فليسعليكم في ذلك حرج، إذا كان خطأ،{ وَلَكِنْ} يؤاخذكم{ بِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} من الكلام، بما لا يجوز.{ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} غفر لكم ورحمكم، حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به، ورحمكم حيث بيَّن لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد تعالى.

ثم أرشدهم إلى الطريقة السليمة في معاملة الابن المتبنى فقال: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ أى: انسبوا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم، فإن هذا النسب هو أقسط وأعدل عند الله- تعالى-.

قال الآلوسى: أخرج الشيخان عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد. حتى نزل القرآن: ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ فقال صلّى الله عليه وسلم: «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل» .

وكان زيد قد أسر في بعض الحروب، ثم بيع في مكة، واشتراه حكيم بن حزام، ثم أهداه إلى عمته السيدة خديجة، ثم أهدته خديجة- رضى الله عنها- إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وصار الناس يقولون: زيد بن محمد حتى نزلت الآية.

وقوله- سبحانه-: فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ إرشاد إلى معاملة هؤلاء الأدعياء في حالة عدم معرفة آبائهم.

أى: انسبوا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين، فإن ذلك أعدل عند الله- تعالى-، وأشرف للآباء والأبناء، فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين لكي تنسبوهم إليهم، فهؤلاء الأدعياء هم إخوانكم في الدين والعقيدة، وهم مواليكم، فقولوا لهم، يا أخى أو يا مولاي، واتركوا نسبتهم إلى غير آبائهم الشرعيين.

وفي هذه الجملة الكريمة إشارة إلى ما كان عليه المجتمع الجاهلى من تخلخل في العلاقات الجنسية، ومن اضطراب في الأنساب، وقد عالج الإسلام كل ذلك بإقامة الأسرة الفاضلة، المبنية على الطهر والعفاف، ووضع الأمور في مواضعها السليمة.

ثم بين- سبحانه- جانبا من مظاهر اليسر ورفع الحرج في تشريعاته فقال: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.

أى. انسبوا- أيها المسلمون- الأبناء إلى آبائهم الشرعيين، فإن لم تعرفوا آباءهم فخاطبوهم ونادوهم بلفظ: يا أخى أو يا مولاي. ومع كل ذلك فمن رحمتنا بكم أننا لم نجعل عليكم جناحا أو إثما، فيما وقمتم فيه من خطأ غير مقصود بنسبتكم بعض الأبناء الأدعياء إلى غير آبائهم، ولكننا نؤاخذكم ونعاقبكم فيما تعمدته قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم.

وكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً- وما زال واسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده.

هذا، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هاتين الآيتين: حرص شريعة الإسلام على إعطاء كل ذي حق حقه، ومن مظاهر ذلك إبطال الظهار الذي كان يجعل المرأة محرمة على الرجل، ثم تبقى بعد ذلك معلقة، لا هي مطلقة فتتزوج غير زوجها، ولا هي زوجة فتحل له فشرع الإسلام كفارة الظهار إنصافا للمرأة، وحرصا على كرامتها.

ومن مظاهر ذلك- أيضا-: إبطال عادة التبني، حتى ينتسب الأبناء إلى آبائهم الشرعيين، وحتى تصير العلاقات بين الآباء والأبناء قائمة على الأسس الحقيقية والواقعية.

ولقد حذر الإسلام من دعوى الإبن إلى غير أبيه تحذيرا شديدا. ونفر من ذلك.

قال القرطبي: جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبى وقاص وأبى بكرة، كلاهما قال:

سمعته أذناى ووعاه قلبي، محمدا صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام» وفي حديث أبى ذر أنه سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر».

ثم بين- سبحانه- ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم صلّى الله عليه وسلّم ونحو أزواجه، وما يجب للأقارب فيما بينهم، فقال- تعالى-:

وقوله : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) : هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب ، وهم الأدعياء ، فأمر [ الله ] تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة ، وأن هذا هو العدل والقسط .

قال البخاري ، رحمه الله : حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، حدثنا موسى بن عقبة قال : حدثني سالم عن عبد الله بن عمر ; أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد ، حتى نزل القرآن : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي ، من طرق ، عن موسى بن عقبة به .

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه ، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك; ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة : يا رسول الله ، كنا ندعو سالما ابنا ، وإن الله قد أنزل ما أنزل ، وإنه كان يدخل علي ، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه تحرمي عليه " الحديث .

ولهذا لما نسخ هذا الحكم ، أباح تعالى زوجة الدعي ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة ، وقال : ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ) [ الأحزاب : 37 ] ، وقال في آية التحريم : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) [ النساء : 23 ] ، احترازا عن زوجة الدعي ، فإنه ليس من الصلب ، فأما الابن من الرضاعة ، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا ، بقوله عليه السلام في الصحيحين : " حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب " . فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب ، فليس مما نهي عنه في هذه الآية ، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي ، من حديث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع ، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : " أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " . قال أبو عبيد وغيره : " أبيني " تصغير بني . وهذا ظاهر الدلالة ، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر ، وقوله : ( ادعوهم لآبائهم ) في شأن زيد بن حارثة ، وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمان ، وأيضا ففي صحيح مسلم ، من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ، عن الجعد أبي عثمان البصري ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بني " . ورواه أبو داود والترمذي .

وقوله : ( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) : أمر [ الله ] تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم ، إن عرفوا ، فإن لم يعرفوا آباءهم ، فهم إخوانهم في الدين ومواليهم ، أي : عوضا عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء ، وتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم ، يا عم . فأخذها علي وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك فاحتمليها . فاختصم فيها علي ، وزيد ، وجعفر في أيهم يكفلها ، فكل أدلى بحجة ; فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عمي - وقال زيد : ابنة أخي . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمي ، وخالتها تحتي - يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : " الخالة بمنزلة الأم " . وقال لعلي : " أنت مني ، وأنا منك " . وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي " . وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا " .

ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها : أنه ، عليه الصلاة والسلام حكم بالحق ، وأرضى كلا من المتنازعين ، وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا " ، كما قال تعالى : ( فإخوانكم في الدين ومواليكم ) .

وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : قال أبو بكرة : قال الله ، عز وجل : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، فأنا ممن لا يعرف أبوه ، وأنا من إخوانكم في الدين . قال أبي : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه .

وقد جاء في الحديث : " من ادعى لغير أبيه ، وهو يعلمه ، كفر . وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد ، في التبري من النسب المعلوم ; ولهذا قال : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) .

ثم قال : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) أي : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ ، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع; فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه ، كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [ البقرة : 286 ] . وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله : قد فعلت " . وفي صحيح البخاري ، عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ ، فله أجر " . وفي الحديث الآخر : " إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما يكرهون عليه " .

وقال هاهنا : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) أي : وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) . وفي الحديث المتقدم : " من ادعى إلى غير أبيه ، وهو يعلمه ، إلا كفر " . وفي القرآن المنسوخ : " فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم " .

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، عن عمر أنه قال : بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل معه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده . ثم قال : قد كنا نقرأ : " ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم - أو : إن كفرا بكم - أن ترغبوا عن آبائكم ] ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تطروني [ كما أطري ] عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبده ورسوله " . وربما قال معمر : " كما أطرت النصارى ابن مريم " .

ورواه في الحديث الآخر : " ثلاث في الناس كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت ، والاستسقاء بالنجوم " .

القول في تأويل قوله تعالى : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) يقول الله تعالى ذكره: انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألحق نسب زيد بأبيه حارثة، ولا تدعه زيد بن محمد. وقوله: (هُوَ أقْسَطُ عِنْدِ اللَّه) يقول: دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله، وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبنكموهم إلى من تبنَّاهم وادّعاهم وليسوا له بنين.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: (ادْعُوهُمْ لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدِ اللَّهِ) : أي أعدل عند الله، وقوله: (فإنْ لَمْ تَعْلمُوا آباءَهُمْ فَإخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) يقول تعالى ذكره: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء أدعيائكم من هم فتنسبوهم إليهم، ولم تعرفوهم، فتلحقوهم بهم، (فإخوانكم في الدين) يقول: فهم إخوانكم في الدين، إن كانوا من أهل ملَّتكم، ومواليكم إن كانوا محرّريكم وليسوا ببنيكم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (ادْعُوهُم لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) : أي أعدل عند الله (فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن عُيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال أبو بكرة: قال الله: ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فأنا ممن لا يُعرف أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين، قال: قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمَّارًا لانتمى إليه.

وقوله: (وَلَيْسَ عَليْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه، وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه، وهو ابن لغيره (وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول: ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه، وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه، وأنت ترى أنه كذلك (وَلَكِنْ ما تَعمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمدا. أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) قال: فالعمد ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره، و " ما " التي في قوله: (وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) خفض ردّا على " ما " التي في قوله: (فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) وذلك أن معنى الكلام: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم.

وقوله: (وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيما) يقول الله تعالى ذكره: وكان الله ذا ستر على ذنب من ظاهر زوجته فقال الباطل والزور من القول، وذمّ من ادّعى ولد غيره ابنا له، إذا تابا وراجعا أمر الله، وانتهيا عن قيل الباطل بعد أن نهاهما ربهما عنه، ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيئتهما.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ إذا كان اسم أبيك محفوظ في الشريعة، كيف بحقوقك الأخرى؟!

وقفة

[5] كان يقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمد حتى نزلت: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾، فلما نزع عنه هذا الشرف، وعلم الله وحشته من ذلك، شرفه بخصيصة من بين الصحابة، فقال: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا﴾ [الأحزاب: 37]، ومن ذكره الله باسمه في كتابه، حتى صار اسمه قرآنًا يتلى في المحاريب، نوه به غاية التنويه، فكأن هذا تأسيس له، وعوض من الفخر بأبوته ﷺ له.

وقفة

[5] ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ﴾ قال القرطبي: «أي أعدل، فرفع الله حكم التبني، ومنع من إطلاق لفظه، وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبًا».

وقفة

[5] ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ انسبوا الأبناء إلى آبائهم الشرعيين، فإن لم تعرفوا آباءهم، فنادوهم بقولكم: يا أخي، يا مولاي، ولم يجعل الله عليكم إثمًا في ما وقعتم فيه من خطأ بنسبتكم بعض الأبناء إلى غير آبائهم، ولكن يؤاخذكم الله في ما تعمدتم فحسب.

وقفة

[5] ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ عَنْ سَعْدٍ t قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [البخاري 6766].

وقفة

[5] ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾ رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة.

وقفة

[5] ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ﴾ فيه أن الخطأ مرفوع؛ ولا إثم على المخطئ.

وقفة

[5] ﴿وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ قد تعمل بالمعصية وتجد الله يضع بين يديك نعمة؛ هي رسالة لك لتخجل من نفسك وتستغفر الرحيم.

الإعراب :

- ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ: ﴾

- فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. لآباء: جار ومجرور متعلق بادعوهم و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى: انسبوهم لآبائهم.

- ﴿ هُوَ أَقْسَطُ: ﴾