الإحصائيات

سورة المعارج

| ترتيب المصحف | 70 | ترتيب النزول | 79 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.70 |

| عدد الآيات | 44 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.65 |

| ترتيب الطول | 70 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 14/21 | _ | ||

سورة نوح

| ترتيب المصحف | 71 | ترتيب النزول | 71 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.70 |

| عدد الآيات | 28 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.60 |

| ترتيب الطول | 69 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 15/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

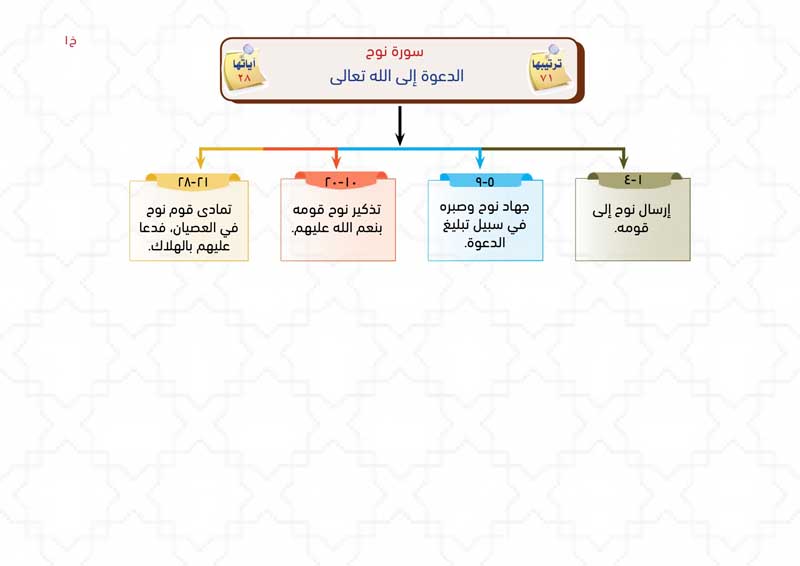

المقطع الأول

من الآية رقم (40) الى الآية رقم (44) عدد الآيات (5)

ختامُ السُّورةِ بالقَسَمِ على أنَّ البعثَ حقٌّ، وأمرِ النَّبي ﷺ بالإعراضِ عن المشركينَ، وبيانِ حالِهم عندَ الخُروجِ من القُبورِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

إرسالُ نوحٍ عليه السلام إلى قومِه، فأنذرَهُم ودعَاهُم لعبادةِ اللهِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (5) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (6)

مناجاةُ نوحٍ عليه السلام وشكواه لربِّه: أنَّه دعَاهُم ليلاً ونَهارًا، جِهارًا وإسرارًا، ولكنَّهم أبَوَا دعوتَه، ثُمَّ دعَاهُم للاستغفارِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة المعارج

أهمية حسن عبادة الله إلى جانب الأخلاق/ بيان طول يوم القيامة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة المعارج تعرض لبعض أهوال القيامة، فأين المتدبرون؟: سورة المعارج تتحدث عن طبيعة الإنسان: الجزع عند الشدة، والمنع عند النعمة، ثم تستثنى السورة من ذلك المؤمنين، وتصفهم بتسع صفات، وهي: 1- المداومة على الصلاة. 2- إخراج الزكاة. 3- الإيمان بيوم القيامة. 4- الخوف من الله. 5- حفظ الفرج. 6- أداء الأمانة. 7- الوفاء بالعهد. 8- عدم كتمان الشهادة. 9- المحافظة على الصلاة. ونلاحظ فيما سبق: 1- جمعت صفات المؤمنين السابقة بين: العبادات وأعمال القلوب والأخلاق، للدلالة على تكامل شخصية المؤمن. 2- أول صفة ذَكَرَتها: الصلاة، وآخر صفة كذلك، للدلالة على أن من حافظ على صلاته سهل الله له باقي هذه العبادات والأخلاق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المعَارج».

- • معنى الاسم :: عرج: ارتقى وارتفع وعلا، والمعَارِجُ جمع مِعراج، والمِعْرَاجُ: المِصْعَدُ والسُّلَّمُ، والمعارج: المصاعد والدرجات، ومنه ليلة الإسراء والمعراج، وذو المعارج اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الذي يُعْرج إليه بالأرواح والأعمال.

- • سبب التسمية :: لذكر هذا اللفظ في الآية (3).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ سَأَلَ سَائِلٌ»، و«سُورَةُ سَأَلَ»؛ لافتتاحها بهذا اللفظ، و«سورة الواقع».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أهمية حسن عبادة الله إلى جانب الأخلاق.

- • علمتني السورة :: طول يوم القيامة، وغفلة الكافرين عنه، واستعداد المؤمنين له.

- • علمتني السورة :: أن دعوات الأنبياء قائمة على الصبر والعفو والحب والإحسان، أما التربية التي تقتات على الحقد فلا تمت لدعوتهم بصلة: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾

- • علمتني السورة :: أن اليقين باليومِ الآخرِ وشدَّةِ قربِه يدعو أهلَ الإيمانِ للعملِ: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المعَارج من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المعَارج من المفصل.

• سورة المعَارج من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المعَارج مع سورة النازعات، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّاكَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المعارج احتوت على 17 آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وبينت جزاءهم، وقارنت بين حال الإنسان العادي والإنسان المؤمن عند وقوع المصائب وحصول النعم، وهي الآيات: (19-35).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتيقن من وقوع العذاب على الكافرين، وحصول النعيم للمصدقين بيوم الدين.

• أن نحرص على الترقي في درجات الإيمان.

• أن نحذر من الانسياق خلف خطرات النفس؛ إذ يغلب عليها الانفعال والهلع والشح والبخل والاضطراب.

• أن نحذر أن نكون ممن تطلبهم النار يوم القيامة، وهم: من أعرض عن دين الله تعالى، ومن جمع المال ولم ينفق في سبيل الله: ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ * وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ﴾ (16-18).

• أن نحافظ على الصَّلاةِ؛ فإنها من أعظم أسبابِ الاستقرارِ النَّفسي: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ...إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ (19-22).

• أن نتصدق من أموالنا على الفقراء والمحتاجين: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۞ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (24، 25).

• أن نتحلى بصفة الوفاء بالعهد وعدم خيانة الأمانة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (32).

• أن نحذر أن تغرنا الحياة الدنيا: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (42).

سورة نوح

الدعوة إلى الله تعالى

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تفاني الداعية:: نوح عليه السلام (950 سنة دعوة)، والذي تظهر تجربته مدى الجهد والعناء والصبر والإصرار من الداعية حيث لا مكافأة له إلا رضوان الله عز وجل، وما في هذه التجربة من تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمة للقيام بواجب الدعوة والصبر عليها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «نوح».

- • معنى الاسم :: نوح: هو نبي الله نوح عليه السلام شيخ المرسلين؛ لأنه أطولهم عمرًا، وأول رسول أرسل لقوم كافرين، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو الأب الثاني للبشرية، وقد ذكر في القرآن 43 مرة.

- • سبب التسمية :: سميت بهذا الاسم؛ لأنها خُصَّتْ بذكر قصة نوح منذ بداية الدعوة حتى الطوفان وهلاك المكذبين.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: مدى الجهد والعناء والصبر والإصرار الذي بذله الأنبياء الكرام.

- • علمتني السورة :: محبة الأنبياء الكرام.

- • علمتني السورة :: فنون الدعوة إلى الله.

- • علمتني السورة :: إذا عبدت الله حق عبادته واتقيته، فإن الله يغفر لك ذنبك؛ فبادر بالطاعات قبل حلول الأجل: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ... إِنَّ أَجَلَ اللَّـهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة نوح من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة نوح من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • امتازت سورة نوح أن قصة نوح u مع قومه شملت جميع آيات السورة، وهذا بخلاف ما هو معهود في السور التي تستخدم أسلوب القصص كسور الأعراف وهود وغيرهما؛ حيث أن القصص فيها لا تشمل جميع آيات السورة، بل تشمل أمورًا أخرى كمقدمة وتعقيبات، حتى سورة يوسف التي شملت قصة يوسف u فقط لم تشمل قصته جميع آياتها، بل بدأت بمقدمة ثم تعقيبات على القصة في نهاية السورة، ولكن يوجد سورة واحدة تشبه أسلوب سورة نوح، وهي سورة الفيل، فقد شملت قصة أصحاب الفيل جميع آياتها.

• سورة نوح آخر السور الست -بحسب ترتيب المصحف- التي سميت بأسماء الرسل الكرام، وهي: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، ومحمد، ونوح، وهناك 4 سور أخرى سميت أيضًا بأسماء الرسل ولكن ليس كاسم مشهور، بل كأسماء أخرى للسورة، وهي: 1- سورة موسى (كاسم آخر لسورة طه).

2- سورة سليمان (كاسم آخر لسورة النمل).

3- سورة داود (كاسم آخر لسورة ص).

4- سورة عيسى (كاسم آخر لسورة الصف).

فهذه 10 سور سميت بأسماء الرسل، وكلهن مكية عدا سورتي محمد وعيسى (الصف) فهما من السور المدنية، وفي هذا دلالة واضحة أن من أسلوب القرآن المكي ذكر قصص الأنبياء.

• ذُكِرَ في القرآن الكريم أسماء 9 أصنام للكفار؛ خمسة منهم ذكروا في سورة نوح، وهم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، أصنام قوم نوح عليه السلام، وثلاثة أصنام ذكروا في سورة النجم، وهم: اللات، والعزى، ومناة، أصنام مشركي قريش والعرب، وصنم واحد ذكر في سورة الصافات، وهو: بعل، وهو صنم قوم إلياس عليه السلام.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتعلم فنون الدعوة إلى الله.

• أن نقتدي بالأنبياء في بذلهم وصبرهم وجهادهم في الدعوة إلى الله.

• أن نبادر بالطاعات قبل حلول الأجل: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ...إِنَّ أَجَلَ اللَّـهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ (3، 4).

• أن نستمر في الدعوة وننوع أساليبها: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ (8، 9).

• أن نكثر من الاستغفار، فكثرة الاستغفار جالبة للمطر، ودافعة للفقر، وعلاج للعقم: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ ...﴾ (10-12).

• أن نستحي من الله في الخلوة أعظم مما نستحي من أكابر الناس: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّـهِ وَقَارًا﴾ (13).

• أن نوقر الله ونعظمه: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّـهِ وَقَارًا﴾ (13).

• أن نتأدب مع الله؛ كما فعل نوح u: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ (21)، ولم يقل: (عَصَوكَ)، نسبَ عصيانَهم إلى أمرِه هو.

• أن نحذر الذنوب؛ فهي سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة: ﴿مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ (25).

• ألا نشعر أنّ غيرنا أحوج للمغفرة منا، بل نقدم النفس في الدعاء: ﴿رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ (28).

تمرين حفظ الصفحة : 570

مدارسة الآية : [41] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ .. ﴾

التفسير :

وقدرته على تبديل أمثالهم، وهم بأعيانهم، كما قال تعالى:{ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ} .

{ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} أي:ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء، واستمروا على تكذيبهم، وعدم انقيادهم لآيات الله.

وجملة إِنَّا لَقادِرُونَ: جواب القسم. أى: أقسم بالله- تعالى- الذي هو رب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها.. إنا لقادرون قدرة تامة عَلى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ أى: على أن نخلق خلقا آخر خيرا منهم ونهلك هؤلاء المجرمين إهلاكا تاما.. أو على أن نبدل ذواتهم، فنخلقهم خلقا جديدا يكون خيرا من خلقهم الذي هم عليه.. فإن قدرتنا لا يعجزها شيء.

وقوله وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ معطوف على جواب القسم ومؤكد له. أى: إنا لقادرون على ذلك، وما نحن بمغلوبين أو عاجزين عن أن نأتى بقوم آخرين خير منهم.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

وقوله- سبحانه-:.. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ، ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ ، والمقصود بهذه الآيات الكريمة تهديد المشركين وبيان أن قدرته- تعالى- لا يعجزها شيء.

(على أن نبدل خيرا منهم ) أي : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه ، فإن قدرته صالحة لذلك ، ( وما نحن بمسبوقين ) أي : بعاجزين . كما قال تعالى : ( أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) [ القيامة : 3 ، 4 ] . وقال تعالى : ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ) [ الواقعة : 6 ، 61 ] .

واختار ابن جرير ( على أن نبدل خيرا منهم ) أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها ، كقوله : ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) [ محمد : 38 ] . والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه ، والله أعلم .

( إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ) يقول : إنا لقادرون على أن نهلكهم، ونأتي بخير منهم من الخلق يطيعونني ولا يعصونني، (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ) يقول تعالى ذكره: وما يفوتنا منهم أحد بأمر نريده منه، فيعجزنا هربا .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، قال، قال ابن عباس: إن الشمس تطلع كلّ سنة في ثلاث مئة وستين كوّة، تطلع كلّ يوم في كوّة، لا ترجع إلى تلك الكوّة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة، تقول: ربّ لا تطلعني على عبادك، فإني أراهم يعصونك، يعملون بمعاصيك أراهم، قال أولم تسمعوا إلى قول أمية بن أبي الصلت:

حتى تُجَرَّ وتُجْلَدَ (1)

قلت: يا مولاه وتجلد الشمس ؟ فقال: عضضت بهن أبيك، إنما اضطره الروّي إلى الجلد.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني ابن عمارة، عن عكرِمة، عن ابن عباس في &; 23-623 &; قول الله: (بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ) قال: إن الشمس تطلع من ثلاث مئة وستين مطلعا، تطلع كُلّ يوم من مطلع لا تعود فيه إلى قابل، ولا تطلع إلا وهي كارهة، قال عكرمة: فقلت له: قد قال الشاعر:

حتى تُجَرَّ وتُجْلَدَ

قال: فقال ابن عباس: عضضت بهن أبيك، إنما اضطره الرويّ.

حدثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرنا عمارة، عن عكرِمة، عن ابن عباس: إن الشمس تطلع في ثلاث مئة وستين كوّة، فإذا طلعت في كوّة لم تطلع منها حتى العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ) قال: هو مطلع الشمس ومغربها، ومطلع القمر ومغربه.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[41] ﴿عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك؛ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

وقفة

[41] ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ ومن هذا الذي سبق يومًا إرادة الله أو عارض مشيئته؟!

الإعراب :

- ﴿ عَلى أَنْ نُبَدِّلَ: ﴾

- حرف جر. ان: حرف مصدري ناصب. نبدل: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. وجملة «نبدل» صلة «أن» المصدرية لا محل لها من الإعراب. و«أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق بقادرون.

- ﴿ خَيْراً مِنْهُمْ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعلى التفسير يكون مفعولا به ثانيا والمفعول الأول محذوفا بمعنى: نبدلهم خلقا خيرا منهم أي أفضل منهم. أو يكون صفة لمفعول محذوف أي نبدل الكافرين خلقا خيرا منهم. من: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بصفة محذوفة لخيرا. ومن بيانية.

- ﴿ وَما نَحْنُ: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: نافية بمنزلة «ليس» عند أهل الحجاز. ونافية لا عمل لها عند بني تميم و «نحن» ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم «ما» على اللغة الأولى ومبتدأ على اللغة الثانية.

- ﴿ بِمَسْبُوقِينَ: ﴾

- الباء حرف جر زائد. مسبوقين: اسم مجرور لفظا بالباء منصوب محلا بالياء على أنه خبر «ما» لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. ومرفوع محلا على أنه خبر «نحن» على اللغة الثانية. أي بمغلوبين أو عاجزين على هذا التبديل.'

المتشابهات :

| الواقعة: 61 | ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| المعارج: 41 | ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [41] لما قبلها : ولَمَّا أقسمَ؛ ذكرَ جوابَ القسم، قال تعالى:

﴿ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [42] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا .. ﴾

التفسير :

{ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا} أي:يخوضوا بالأقوال الباطلة، والعقائد الفاسدة، ويلعبوا بدينهم، ويأكلوا ويشربوا، ويتمتعوا{ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم.

والفاء في قوله: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا.. للتفريع على ما تقدم. والخوض يطلق على السير في الماء، والمراد به هنا: الكلام الكثير الذي لا نفع فيه.

واللعب: اشتغال الإنسان بشيء لا فائدة من ورائه. والمراد به هنا: استهزاؤهم بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

أى: ما دام الأمر كما ذكرنا لك- أيها الرسول الكريم- فاترك هؤلاء الكافرين، ليخوضوا في باطلهم، ويلعبوا في دنياهم، ولا تلتفت إليهم.

ودعهم في هزلهم ولهوهم حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وهو يوم القيامة الذي لا شك في إتيانه ووقوعه.

ثم قال تعالى : ( فذرهم ) أي : يا محمد ) يخوضوا ويلعبوا ) أي : دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم ، ( حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ) أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله

وقوله: (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا ) يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذر هؤلاء المشركين المهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يخوضوا في باطلهم، ويلعبوا في هذه الدنيا، (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) يقول: حتى يلاقوا عذاب يوم القيامة الذي يوعدونه.

التدبر :

وقفة

[42] ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه؛ فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح، فلا تكلم بالحق، ولا عمل بالصواب؛ وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول؛ لا بُدَّ له من هذين الأمرين.

وقفة

[42] ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ اللعب ملهاة عن الخير.

وقفة

[42] ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾ اللهو يضيع الوقت، وتفيق لتجد الحسرة.

وقفة

[42] ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ اشتغل بما أمرت به، ولا تلتفت بقلبك إلى إجرامهم، واحفظ قلبك من نار الحزن على إعراضهم، فإن الله مُنزِل بهم عقوبته في يوم لا يخطئونه.

لمسة

[42] ﴿فَذَرهُم يَخوضوا وَيَلعَبوا حَتّى يُلاقوا يَومَهُمُ الَّذي يوعَدونَ﴾ الحديث عنهم بصيغة الغائب؛ استهزاءً بهم وتقليلًا من شأنهم وعدم أهميتهم، وهكذا يجب أن يكون موقفنا ممن هم على هذه الشاكلة.

الإعراب :

- ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في سورة «الزخرف» في الآية الكريمة الثالثة والثمانين.'

المتشابهات :

| الزخرف: 83 | ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ |

|---|

| الطور: 45 | ﴿فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ |

|---|

| المعارج: 42 | ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [42] لما قبلها : ولَمَّا ثبَت أنَّ لله سُبحانَه العَظَمةَ البالِغةَ الباهِرةَ، مِن شُمولِ العِلمِ، وتمامِ القُدرةِ، فأنتَج اعتِمادَ أهلِ حِزْبِه عليه، وإعراضَهم عن كلِّ ما سِواه؛ سبَّب عن ذلك قولَه تهديدًا للمُخالِفينَ، وتسليةً للمؤالِفينَ:

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يلاقوا:

1- مضارع «لاقى» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- يلقوا، مضارع «لقى» ، وهى قراءة أبى جعفر، وابن محيصن.

مدارسة الآية : [43] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهمالذي يوعدون، فقال:{ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ} أي:القبور،{ سِرَاعًا} مجيبين لدعوة الداعي، مهطعين إليها{ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} أي:[كأنهم إلى علم] يؤمون ويسرعونأي:فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي، والالتواء لنداء المنادي، بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين.

وقوله يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ سِراعاً بدل من يَوْمَهُمُ. والأجداث جمع جدث- بفتح الجيم والدال- وهو القبر. أى: اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم المحتوم. وهو اليوم الذي يخرجون فيه من قبورهم مسرعين إلى الداعي.

كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ والنصب- بضمتين- حجارة كانوا يعظمونها. وقيل:

هي الأصنام، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها ويقيمونها للعبادة.

يُوفِضُونَ أى: يسرعون. يقال: وفض فلان يفض وفضا- كوعد- إذا أسرع في سيره. أى: يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعي، مستبقين إليه، كما كانوا في الدنيا يسرعون نحو أصنامهم وآلهتهم لكي يستلموها، ويلتمسوا منها الشفاعة.

( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ) أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب ، تبارك وتعالى ، لموقف الحساب ، ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون .

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : إلى علم يسعون . وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير : إلى غاية يسعون إليها .

وقد قرأ الجمهور : " نصب " بفتح النون وإسكان الصاد ، وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقرأ الحسن البصري : ( نصب ) بضم النون والصاد ، وهو الصنم ، أي : كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون ، يبتدرون ، أيهم يستلمه أول ، وهذا مروي عن مجاهد ، ويحيى بن أبي كثير ، ومسلم البطين ، وقتادة ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، وأبي صالح ، وعاصم بن بهدلة ، وابن زيد وغيرهم .

القول في تأويل قوله تعالى : يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43)

وقوله: ( يَوْمَ يَخْرُجُونَ ) بيان وتوجيه عن اليوم الأولّ الذي في قوله: يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ، وتأويل الكلام: حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور: واحدها جدث ( سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) .

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعًا ) : أي من القبور سراعا.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله. وقد بيَّنا الجدث فيما مضى قبل بشواهده، وما قال أهل العلم فيه.

وقوله: ( إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) يقول: كأنهم إلى عَلَم قد نُصب لهم يستبقون.

وأجمعت قرّاء الأمصار على فتح النون من قوله: ( نَصْبٍ ) غير الحسن البصري، فإنه ذكر عنه أنه كان يضمها مع الصاد؛ وكأن من فتحها يوجه النصب إلى أنه مصدر من قول القائل: نصبت الشيء أنصبه نصبا. وكان تأويله عندهم: كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون سعيا. وأما من ضمها مع الصاد فأنه يوجه إلى أنه واحد الأنصاب، وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها.

وأما قوله: ( يُوفِضُونَ ) فإن الإيفاض: هو الإسراع؛ ومنه قول الشاعر:

لأنْعَتَـــنْ نَعامَـــةً مِيفاضَـــا

خَرْجــاءَ تَغْـدو تطْلُـبُ الإضَاضَـا (2)

يقول: تطلب ملجأ تلجأ إليه؛ والإيفاض: السرعة؛ وقال رؤبة:

تَمْشِي بنا الجِدّ على أوْفاضٍ (3)

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا ابن أبي عدي عن عوف، عن أبي العالية، أنه قال في هذه الآية ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: إلى علامات يستبقون.

حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: إلى علم يسعون.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( يُوفِضُونَ ) قال: يستبقون.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) : إلى علم يسعون.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة: ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: إلى عَلَم يوفضون، قال: يسعون.

حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمر يقول: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: إلى غاية يستبقون.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) إلى علم ينطلقون.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: إلى علم يستبقون.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: النصب: حجارة كانوا يعبدونها، حجارة طوال يقال لها نصب.

وفي قوله: ( يُوفِضُونَ ) قال: يُسرعون إليه كما يُسرعون إلى نصب يوفضون؛ قال ابن زيد: والأنصاب التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ويأتونها ويعظمونها، كان أحدهم يحمله معه، فإذا رأى أحسن منه أخذه، وألقى هذا، فقال له: كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا مرّة، عن الحسن، في قوله: ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ) قال: يبتدرون إلى نصبهم أيهم يستلمه أوّل.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: ثنا قرّة، عن الحسن، مثله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[43] ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ فهؤلاء الخارجون من القبور يُسرعون الخطى، كأنما هم ذاهبون إلى نُصُب يعبدونه، وفي هذا التهكم تناسق مع حالهم في الدنيا، لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حولها، فها هم أولاء يسارعون اليوم، ولكن شتان بين يوم ويوم!

وقفة

[43، 44] ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ... خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ التَّذكيرُ بحالِ الخُروجِ من القُبورِ في سرعةٍ وذلةٍ.

وقفة

[43، 44] التذكير بحال الخروج من القبور في ذلة وسرعة.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ: ﴾

- بدل من «يومهم» الواردة في الاية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. يخرجون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يخرجون» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ مِنَ الْأَجْداثِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيخرجون أي من القبور جمع «جدث» وهو القبر.

- ﴿ سِراعاً: ﴾

- حال من الضمير في «يخرجون» منصوبة وعلامة نصبها الفتحة أي مسرعين جمع «سريع».

- ﴿ كَأَنَّهُمْ: ﴾

- حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «كأن».

- ﴿ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيوفضون أي الى أصنام لهم. والنصب: هو كل ما نصب فعبد من دون الله. يوفضون: تعرب إعراب «يخرجون» وجملة «يوفضون» في محل رفع خبر «كأن» أي يسرعون الى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون الى أنصابهم.'

المتشابهات :

| القمر: 7 | ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ |

|---|

| المعارج: 43 | ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [43] لما قبلها : ولَمَّا هَدَّدَهم بيوم القيامة؛ بَيَّنَ هنا حالَهم عند الخروج من القبور، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يخرجون:

1- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للمفعول، ورويت عن أبى بكر، عن عاصم.

نصب:

1- بضم النون والصاد، وهى قراءة ابن عامر، وحفص.

وقرئ:

2- بفتح النون وسكون الصاد، وهى قراءة الجمهور.

3- بفتحهما، وهى قراءة أبى عمران الجونى، ومجاهد.

4- بضم النون وسكون الصاد، وهى قراءة الحسن، وقتادة.

مدارسة الآية : [44] :المعارج المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ .. ﴾

التفسير :

{ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ} وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم، واستولى على أفئدتهم، فخشعت منهم الأبصار، وسكنت منهم الحركات، وانقطعت الأصوات.

فهذه الحال والمآل، هو يومهم{ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} ولا بد من الوفاء بوعد الله [تمت والحمد لله].

خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ أى: يخرجون من قبورهم، حالة كونهم ذليلة خاضعة أبصارهم، لا يرفعونها لما هم فيه من الخزي والهوان.

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ أى: تغشاهم ذلة شديدة، وهوان عظيم. يقال: رهقه الأمر يرهقه رهقا، إذا غشيه بقهر وغلبة لا يمكن له دفعها.

ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ أى: ذلك الذي ذكرناه من الأهوال، هو اليوم الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل، والذي كانوا ينكرون وقوعه، وها هو ذا في حكم الواقع، لأن كل ما أخبر الله- تعالى- عنه، فهو متحقق الوقوع. كما قال- سبحانه- في أول السورة: سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ. لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ.

وهكذا افتتحت السورة بإثبات أن يوم القيامة حق، واختتمت كذلك بإثبات أن يوم القيامة حق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقوله : ( خاشعة أبصارهم ) أي : خاضعة ) ترهقهم ذلة ) أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة ، ( ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون )

آخر تفسير سورة " سأل سائل " ولله الحمد والمنة .

وقوله: ( خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ) يقول: خاضعة أبصارهم للذي هم فيه من الخزي والهوان، ( تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) يقول: تغشاهم ذلة، ( ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ) يقول عزّ وجلّ: هذا اليوم الذي وصفت صفته، وهو يوم القيامة، الذي كان مشركو قريش يوعدونَ في الدنيا أنهم لا قوه في الآخرة، كانوا يُكَذّبون به.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ذَلِكَ الْيَوْمُ ): يوم القيامة ( الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ).

التدبر :

وقفة

[44] ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ خطر الغفلة عن الآخرة.

وقفة

[44] اليوم تنقلب الصور وتنعكس الهيئات، أبصارهم ذليلة خاضعة، لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب، بعد ما كانوا بالأمس يتفاخرون ويتكبرون على العباد.

تفاعل

[44] ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والأربعين من سورة «القلم» أي ذليلة تلحقهم ذلة.

- ﴿ ذلِكَ الْيَوْمُ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. اليوم: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو اليوم.

- ﴿ الَّذِي: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة- نعت- لليوم.

- ﴿ كانُوا يُوعَدُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة. يوعدون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وجملة «يوعدون» في محل نصب خبر «كان» والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير: يوعدونه أو يكون العائد ضميرا مجرورا بحرف محذوف التقدير: يوعدون به. والجملة الاسمية «هو اليوم» في محل رفع خبر المبتدأ «ذلك».'

المتشابهات :

| القمر: 7 | ﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ |

|---|

| القلم: 43 | ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ |

|---|

| المعارج: 44 | ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [44] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ حالَهم عند الخروج من القبور؛ بَيَّنَ هنا حالَهم يوم القيامة، قال تعالى:

﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ذلة:

1- بالتنوين، وهى قراءة الجمهور.

قرئ:

2- بغير تنوين، مضافا إلى «ذلك» ، و «اليوم» بالخفض، وهى قراءة عبد الرحمن بن خلاد، عن داود ابن سالم، عن يعقوب، والحسن بن عبد الرحمن، عن التمار.

مدارسة الآية : [1] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ .. ﴾

التفسير :

إلى آخر السورة لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك، فأخبر تعالى أنه أرسلهإلى قومه، رحمة بهم، وإنذارا لهم من عذاب الله الأليم، خوفا من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم الله هلاكا أبديا، ويعذبهم عذابا سرمديا، فامتثل نوح عليه السلام لذلك، وابتدر لأمر الله،

تفسير سورة نوح

مقدمة وتمهيد

1- سورة «نوح» - عليه السلام- من السور المكية الخالصة، وسميت بهذا الاسم لاشتمالها على دعوته- عليه السلام- وعلى مجادلته لقومه، وعلى موقفهم منه، وعلى دعائه عليهم.

وكان نزولها بعد سورة «النحل» وقبل سورة «إبراهيم» .

وعدد آياتها ثمان وعشرون آية في المصحف الكوفي. وتسع وعشرون في المصحف البصري والشامي، وثلاثون آية في المصحف المكي والمدني.

2- وهذه السورة الكريمة من أولها إلى آخرها، تحكى لنا ما قاله نوح لقومه، وما ردوا به عليه، كما تحكى تضرعه إلى ربه- عز وجل- وما سلكه مع قومه في دعوته لهم إلى الحق، تارة عن طريق الترغيب وتارة عن طريق الترهيب، وتارة عن طريق دعوتهم إلى التأمل والتفكر في نعم الله- تعالى- عليهم، وتارة عن طريق تذكيرهم بخلقهم.

كما تحكى أنه- عليه السلام- بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما- دعا الله- تعالى- أن يستأصل شأفتهم. فقال: رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ، وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ، وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَباراً.

وقصة نوح- عليه السلام- مع قومه، قد وردت في سور متعددة منها: سورة الأعراف، ويونس، وهود، والشعراء، والعنكبوت.

وينتهى نسب نوح- عليه السلام- إلى شيث بن آدم، وقد ذكر نوح في القرآن في ثلاثة وأربعين موضعا.

وكان قوم نوح يعبدون الأصنام، فأرسل الله- تعالى- إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد.

وقد افتتحت السورة هنا بالأسلوب المؤكد بإنّ، للاهتمام بالخبر، وللاتعاظ بما اشتملت عليه القصة من هدايات وإرشادات.

وأن في قوله أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ تفسيرية، لأنها وقعت بعد أرسلنا، والإرسال فيه معنى القول دون حروفه، فالجملة لا محل لها من الإعراب.

ويصح أن تكون مصدرية، أى: بأن أنذر قومك ... والإنذار، هو الإخبار الذي معه تخويف.

وقوم الرجل: هم أهله وخاصته الذين يجتمعون معه في جد واحد. وقد يقيم الرجل بين الأجانب. فيسميهم قومه على سبيل المجاز للمجاورة.

أى: إنا قد اقتضت حكمتنا أن نرسل نوحا- عليه السلام- إلى قومه، وقلنا له:

يا نوح عليك أن تنذرهم وتخوفهم من عذابنا، وأن تدعوهم إلى إخلاص العبادة لنا، من قبل أن ينزل بهم عذاب مؤلم، لا طاقة لهم بدفعه، لأن هذا العذاب من الله- تعالى- الذي لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

وقال- سبحانه- أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ولم يقل: أن أنذر الناس، لإثارة حماسته في دعوته، لأن قوم الرجل يحرص الإنسان على منفعتهم.. أكثر من حرصه على منفعة غيرهم.

والآية الكريمة صريحة في أن ما أصاب قوم نوح من عذاب أليم، كان بسبب إصرارهم على كفرهم، وعدم استماعهم إلى إنذاره لهم.

تفسير سورة نوح وهي مكية .

يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام ، أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم ، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ; ولهذا قال : ( أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم )

يقول تعالى ذكره: (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ) وهو نوح بن لمَكَ(إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) يقول: أرسلناه إليهم بأن أنذر قومك؛ فأن في موضع نصب في قول بعض أهل العربية، وفي موضع خفض في قول بعضهم.

وقد بيَّنت العلل لكلّ فريق منهم، والصواب عندنا من القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذا، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وهي في قراءة عبد الله (4) فيما ذُكر ( إنَّا أرْسَلْنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ أنْذِرْ قَوْمَكَ ) بغير " أن "، وجاز ذلك لأن الإرسال بمعنى القول، فكأنه قيل: قلنا لنوح: أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم؛ وذلك العذاب الأليم هو الطوفان الذي غرّقهم الله به.

----------------------

الهوامش:

(4) هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، مقرئ القرآن، ومعلم أهل الكوفة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] سورة كاملة سميت باسم نبي الله نوح عليه السلام لم يذكر معه غيره, ومن لطائف ذلك: أن من بذل لله عمره خلد الله ذكره.

لمسة

[1] قال: ﴿أَنذِرْ قَوْمَكَ﴾ ولم يقل: (أنذر الناس)؛ إلهابًا لنفس نوح؛ ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب؛ فإن فيهم أبناءه وقرابته وأحبته.

وقفة

[1] ﴿أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم﴾ العقوبة لا تحصل إلا بعد التبليغ، فمن عاقب قبل التبليغ فقد خالف المنهج الإلهي، وهذا المنهج ينبغي أن نتبعه في حياتنا كلها، فلا يمكنك أن تعاقب ابنك دون أن تنصحه أولًا وتبين له الحق والباطل، والصواب والخطأ، ثم تتدرج معه، فإن لم يستمع تنتقل للإنذار، وللأسف منهجنا في كثير من الأمور ومع كثير ممن نتعامل معهم يبدأ من الإنذار والتهديد والوعيد على أبسط الأمور، ليتنا نتعلم الصبر ومنهج التدرج من القرآن.

تفاعل

[1] ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّا: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» المدغمة ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها أو حذفت احدى النونين للتخفيف. والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر «إنّ».

- ﴿ أَرْسَلْنا نُوحاً: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نوحا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون وهو اسم اعجمي لأنه ثلاثي أوسطه ساكن.

- ﴿ إِلى قَوْمِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأرسلنا والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ أَنْ أَنْذِرْ: ﴾

- حرف مصدري ناصب. أنذر: فعل أمر مبني على السكون في محل نصب بأن ويجوز أن تكون «أن» حرفا مصدريا فقط وغير ناصب لدخوله على أمر. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وجملة «أنذر» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الإعراب و «أن» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر أي بأن أنذر أو يكون المصدر في محل نصب مفعولا به لأن الفعل تعدى اليه بعد حذف الباء. والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر. ويجوز أن تكون «أن» حرف تفسير- مفسرة- لا عمل له. وجملة «أنذر» تفسيرية لا محل لها.

- ﴿ قَوْمَكَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- في محل جر بالاضافة.

- ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنذر. أن: حرف مصدرية ونصب. يأتي: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. وجملة «يأتيهم» وما تلاها:بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة.

- ﴿ عَذابٌ أَلِيمٌ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. أليم: صفة- نعت- لعذاب مرفوعة بالضمة.'

المتشابهات :

| نوح: 1 | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنۡ أَنذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ﴾ |

|---|

| الأعراف: 59 | ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيم﴾ |

|---|

| هود: 25 | ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

| المؤمنون: 23 | ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ المفَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 14 | ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَلَبِثَ فِيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمۡسِينَ عَامٗا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمۡ ظَٰلِمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بإرسال نوح عليه السلام إلى قومِه؛ لينذرهم العذاب الأليم إن استمروا على كفرهم، قال تعالى:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ .. ﴾

التفسير :

{ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ} أي:واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه، وبأي:شيء تحصل النجاة، بين جميع ذلك بيانا شافيا، فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به

ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك ما قاله نوح لقومه فقال: قالَ يا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ.

اى: قال نوح لقومه- على سبيل التلطف في النصح، والتقرب إلى قلوبهم- يا قوم ويا أهلى وعشيرتي: إنى لكم منذر واضح الإنذار، ولا أسألكم على هذا الإنذار الخالص أجرا، وإنما ألتمس أجرى من الله.

وإنى آمركم بثلاثة أشياء: أن تخلصوا لله- تعالى- العبادة، وأن تتقوه في كل أقوالكم وأفعالكم، وأن تطيعوني في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه.

وافتتح كلامه معهم بالنداء يا قَوْمِ، أملا في لفت أنظارهم إليه، واستجابتهم له، فإن النداء من شأنه التنبيه للمنادى.

ووصف إنذاره لهم بأنه مُبِينٌ، ليشعرهم بأنه لا لبس في دعوته لهم إلى الحق، ولا خفاء في كونهم يعرفونه، ويعرفون حرصه على منفعتهم ...

وقال: إِنِّي لَكُمْ للإشارة الى أن فائدة استجابتهم له، تعود عليهم لا عليه، فهو مرسل من أجل سعادتهم وخيرهم.

أي : بين النذارة ، ظاهر الأمر واضحه .

وقوله: (قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) يقول تعالى ذكره: قال نوح لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين، أنذركم عذاب الله فاحذروه أن ينـزل بكم على كفركم به (مُبِينٌ ) يقول: قد أبنت لكم إنذاري إياكم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿قَالَ يَا قَوْمِ﴾ افتتاح دعوته قومَه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم، ونداؤهم بعنوان: أنهم قومه تمهيدًا لقبول نصحه؛ إذ لا يريد الرجل لقومه إلَّا ما يريد لنفسه.

وقفة

[2] ﴿قَالَ يَا قَوْمِ﴾ يجب على الدعاة التلطُّفُ بالمدعوِّين، وتخيُّرُ أفضل أساليب الخطاب؛ لاستجلاب قلوبهم، واستمالة نفوسهِم.

وقفة

[2] ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي﴾ تصدير دعوته بحرف التوكيد؛ لأن المخاطبين يترددون في الخبر.

عمل

[2] ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ما أسرع امتثال نوح لأمر ربه لما جاءه! اقتدوا به.

وقفة

[2] ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ الداعية الصادقُ يبتغي بدعوته وجهَ الله تعالى، ولا يرجو مجدًا شخصيًّا، ولا غرضًا دنيويًّا، ولن تنجحَ الدعوة حتى تتنزَّهَ عن المنافع والمصالح.

وقفة

[2] ﴿قالَ يا قَومِ إِنّي لَكُم نَذيرٌ مُبينٌ﴾ من يتصدى للتبليغ لابد أن تكون له من صفات التبيين، والتوضيح، والصبر، والهدوء، واللين أحيانًا، والشدة أحيانًا أخرى.

وقفة

[2] من أدب النصيحة وأساليبها النافعة: أن يضيف الناصح المنصوح إلى نفسه؛ ليأخذ قوله مأخذ الجد والصدق، المتطلب الخير له؛ لأن المرء لا يريد لمنصوحه إلا خيرًا؛ ولذا قال نوح عليه السلام حين دعوته لقومه: ﴿قالَ يا قَومِ إِنّي لَكُم نَذيرٌ مُبينٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة بعده: في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

- ﴿ يا قَوْمِ: ﴾

- أداة نداء. قوم: منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بالكسرة الدالة عليها. أي فقال لقومه.

- ﴿ إِنِّي لَكُمْ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب اسم «ان» لكم: جار ومجرور متعلق بنذير. أو في محل نصب حال لأنه متعلق بصفة مقدمة لنذير. أي من عند الله.

- ﴿ َنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

- خبر «ان» مرفوع بالضمة. مبين: صفة- نعت- لنذير مرفوعة بالضمة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ أنه أرسلَ نُوحًا عليه السَّلام لينذر قومه؛ بَيَّنَ هنا أنه امتثل ما أُمِرَ به، قال تعالى:

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾

التفسير :

{ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ} وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة، والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله.

وأمرهم بطاعته، بعد أمرهم بعبادة الله وتقواه، لأن طاعتهم له هي طاعة لله- تعالى- كما قال- تعالى-: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ.

( أن اعبدوا الله واتقوه ) أي : اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه ) وأطيعون ) فيما آمركم به وأنهاكم عنه .

وقوله: (أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح لقومه: (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) بأن اعبدوا الله، يقول: إني لكم نذير أنذركم، وآمركم &; 23-630 &; بعبادة الله (وَاتَّقُوهُ ) يقول: واتقوا عقابه بالإيمان به، والعمل بطاعته (وَأَطِيعُونِ ) يقول: وانتهوا إلى ما آمركم به، واقبلوا نصيحتي لكم.

وقد حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ) قال: أرسل الله المرسلين بأن يُعْبَد اللهُ وحده، وأن تتقي محارمه، وأن يُطاع أمره.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[3] ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾ فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله.

وقفة

[3] ﴿أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقوهُ وَأَطيعونِ﴾ دائرة ثلاثية محكمة: عبادة، تقوى، طاعة، وكل منها يوصل للآخر.

وقفة

[3، 4] ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب.

الإعراب :

- ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ: ﴾

- تعرب إعراب «أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ» الواردة في الآية الكريمة الأولى على الوجهين وعلامة بناء «اعبدوا» حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وكسرت نون «أن» لالتقاء الساكنين.

- ﴿ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ: ﴾

- معطوفتان بواوي العطف على «اعبدوا» وتعربان إعرابها. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والنون في «أطيعون» نون الوقاية وحذفت الياء- ضمير المتكلم- خطا واختصارا واكتفاء بالكسرة الدالة عليها. والياء المحذوفة في محل نصب مفعول به.'

المتشابهات :

| العنكبوت: 16 | ﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ﴾ |

|---|

| نوح: 3 | ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أن نُوحًا عليه السَّلام أنذرَ قومَه؛ فَصَّلَ هنا ما أنذرَهم به، فذكرَ ثلاثة أشياء، قال تعالى:

﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ .. ﴾

التفسير :

فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب، والفوز بالثواب،{ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} أي:يمتعكم في هذه الدار، ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى أي:مقدر [البقاء في الدنيا] بقضاء الله وقدره [إلى وقت محدود]، وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه، ولهذا قال:{ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} لما كفرتم بالله، وعاندتم الحق، فلم يجيبوا لدعوته، ولا انقادوا لأمره.

ثم بين لهم ما يترتب على إخلاص عبادتهم لله، وخشيتهم منه- سبحانه-، وطاعتهم لنبيهم فقال: يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى.

وقوله: يَغْفِرْ مجزوم في جواب الأوامر الثلاثة، ومِنْ للتبعيض أى: يغفر لكم بعض ذنوبكم، وهي تلك التي اقترفوها قبل إيمانهم وطاعتهم لنبيهم، أو الذنوب التي تتعلق بحقوق الله- تعالى- دون حقوق العباد.

ويرى بعضهم أن «من» هنا زائدة لتوكيد هذه المغفرة. أى: يغفر لكم جميع ذنوبكم التي فرطت منكم، متى آمنتم واتقيتم ربكم، وأطعتم نبيكم.

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى أى: ويؤخر آجالكم إلى وقت معين عنده- سبحانه-، ويبارك لكم فيها، بأن يجعلها عامرة بالعمل الصالح، وبالحياة الآمنة الطيبة.

فأنت ترى أن نوحا- عليه السلام- قد وعدهم بالخير الأخروى وهو مغفرة الذنوب يوم القيامة، وبالخير الدنيوي وهو البركة في أعمارهم. وطول البقاء في هناء وسلام.

قال ابن كثير: وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى أى: ويمد في أعماركم، ويدرأ عنكم العذاب، الذي إذا لم تنزجروا عما أنهاكم عنه: أوقعه- سبحانه- بكم.

وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم. يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر» .

وقوله: إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بمنزلة التعليل لما قبله. أى:

يغفر لكم- سبحانه- من ذنوبكم، ويؤخركم إلى أجل معين عنده- تعالى- إن الوقت الذي حدده الله- عز وجل- لانتهاء أعماركم، متى حضر، لا يؤخر عن موعده، لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أى: لو كنتم من أهل العلم لاستجبتم لنصائحى، وامتثلتم أمرى، وبذلك تنجون من العقاب الدنيوي والأخروى.

قال الآلوسى: قوله لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. أى: لو كنتم من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به. لكنكم لستم من أهله في شيء، لذا لم تسارعوا، فجواب لو مما يتعلق بأول الكلام.

ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره. أى: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك، أى: عدم تأخير الأجل إذا جاء وقته المقدر له. والفعل في الوجهين منزل منزلة اللازم.. .

ثم قصت علينا الآيات الكريمة بعد ذلك، ما قاله نوح لربه. على سبيل الشكوى والضراعة، وما وجهه إلى قومه من نصائح فيها ما فيها من الترغيب والترهيب، ومن الإرشاد الحكيم، والتوجيه السديد.. قال- تعالى-:

( يغفر لكم من ذنوبكم ) أي : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم ، غفر الله لكم ذنوبكم .

و " من " هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل . ومنه قول بعض العرب : " قد كان من مطر " . وقيل : إنها بمعنى " عن " ، تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . واختاره ابن جرير ، وقيل : إنها للتبعيض ، أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام .

( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) أي : يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه ، أوقعه بكم .

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم ، يزاد بها في العمر حقيقة ; كما ورد به الحديث : " صلة الرحم تزيد في العمر " .

وقوله : ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ) أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة ، فإنه إذا أمر [ الله ] تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع ، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء ، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات .

وقوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) يقول: يغفر لكم ذنوبكم.

فإن قال قائل: أو ليست " من " دالة على البعض ؟ قيل: إن لها معنيين وموضعين، فأما أحد الموضعين فهو الموضع الذي لا يصح فيه غيرها. وإذا كان ذلك كذلك لم تدلّ إلا على البعض، وذلك كقولك: اشتريت من مماليكك، فلا يصح في هذا الموضع غيرها، ومعناها: البعض، اشتريت بعض مماليكك، ومن مماليكك مملوكا. والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه مكانها عن فإذا صلحت مكانها " عن " دلت على الجميع، وذلك كقولك: وجع بطني من طعام طعمته، فإن معنى ذلك: أوجع بطني طعام طعمته، وتصلح مكان " من " عن، وذلك أنك تضع موضعها " عن "، فيصلح الكلام فتقول: وجع بطني عن طعام طعمته، ومن طعام طعمته، فكذلك قوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ ) إنما هو: ويصفح لكم، ويعفو لكم عنها؛ وقد يحتمل أن يكون معناها يغفر لكم من ذنوبكم ما قد وعدكم العقوبة عليه. فأما ما لم يعدكم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوه لكم عنها.

وقوله: (وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) يقول: ويؤخِّر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب، لا بغَرَق ولا غيره (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) يقول: إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه، إن أنتم أطعتموه وعبدتموه، في أمّ الكتاب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ) قال: ما قد خطّ من الأجل، فإذا جاء أجل الله لا يؤخَّر.

وقوله: (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) يقول تعالى ذكره: &; 23-631 &; إن أجل الله الذي قد كتبه على خلقه في أمّ الكتاب إذا جاء عنده لا يؤخر عن ميقاته، فينظر بعده (لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) يقول: لو علمتم أن ذلك كذلك، لأنبتم إلى طاعة ربكم.

التدبر :

تفاعل

[4] ﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ ادعُ الله الآن أن يغفر لك.

وقفة

[4] ﴿وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ يمد في أعماركم، واستدل بهذه الآية من قال: إن صلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، كما في حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرْنَ الدِّيَارَ وَيَزِدْنَ فِي الأَعْمَارِ» [أحمد 6/159، وصححه الألباني].

وقفة

[4] ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّـهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الغلو في حب الدنيا والمبالغة في طلب نعيمها يدفع صاحبه إلى إساءة العمل، وإلى الشك في دنو الأجل.

الإعراب :

- ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ: ﴾

- فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب- الأمر- أي فإن فعلتم ذلك أي فان عبدتم الله واتقيتموه يغفر لكم. وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. لكم: جار ومجرور متعلق بيغفر والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ مِنْ ذُنُوبِكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيغفر والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. وثمة خلاف حول «من» بين علماء اللغة اذ يراها الأخفش والكسائي وغيرهما زائدة. في حين يراها سيبويه والزمخشري وغيرهما للتبعيض فعلى الرأي الأول يكون التقدير: يغفر لكم ذنوبكم. وعلى الرأي الثاني يغفر لكم بعض ذنوبكم. لأن الغفران لا يكون لكل الذنوب.

- ﴿ وَيُؤَخِّرْكُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يغفر» وتعرب إعرابها. الكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيؤخركم. مسمى: صفة- نعت- لأجل مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة للتعذر على الألف المقصورة قبل تنوينها. ونونت لأن الاسم مقصور خماسي نكرة أي الى ميعاد أو أمد مقدر لكم.

- ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. أجل: اسم «ان» منصوب بالفتحة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ إِذا جاءَ لا يُؤَخَّرُ: ﴾

- الجملة الشرطية في محل رفع خبر «ان». إذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب خافض لشرطه متعلق بجوابه متضمن معنى الشرط. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. لا: نافية لا عمل لها. يؤخر: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «لا يُؤَخَّرُ» جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب وجملة «جاء» في محل جر بالاضافة ويجوز أن تكون «اذا» ظرف زمان بمعنى «حين» و «جاء» للمستقبل بمعنى «يجيء» فتكون جملة «لا يُؤَخَّرُ» على هذا التقدير: في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: ﴾

- حرف امتناع لامتناع أداة شرط غير جازمة. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. تعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «تعلمون» في محل نصب خبر «كنتم» وحذف مفعول «تعلمون» اختصارا لأنه معلوم أي لو كنتم تعلمون ذلك. وجواب- جزاء- لو محذوف التقدير: لو كنتم تعلمون ذلك لما عبدتم واتقيتم غير الله.'

المتشابهات :

| آل عمران: 31 | ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 71 | ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ |

|---|

| الصف: 12 | ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ |

|---|

| ابراهيم: 10 | ﴿يَدْعُوكُمْ لِـ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ |

|---|

| الأحقاف: 31 | ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّـهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ |

|---|

| نوح: 4 | ﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّـهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ولَمَّا فَصَّلَ ما أنذرَهم به، فذكرَ ثلاثة أشياء؛ وعدهم عليها بشيئين، قال تعالى:

﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي .. ﴾

التفسير :

فقال شاكيا لربه:{ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا}

وقوله- تعالى-: قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهاراً، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً. بيان للطرق والمسالك التي سلكها نوح مع قومه، وهو يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله- تعالى- بحرص شديد ومواظبة تامة.. وموقف قومه من دعوته لهم.

والمقصود بهذا الخبر لازم معناه، وهو الشكاية إلى ربه، والتمهيد لطلب النصر منه- تعالى- عليهم، لأنه- سبحانه- لا يخفى عليه أن نوحا- عليه السلام- لم يقصر في تبليغ رسالته.

أى: قال نوح متضرعا إلى ربه: يا رب إنك تعلم أننى لم أقصر في دعوة قومي إلى عبادتك، تارة بالليل وتارة بالنهار، من غير فتور ولا توان.

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام ، أنه اشتكى إلى ربه ، عز وجل ، ما لقي من قومه ، وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما ، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم ، فقال : ( رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ) أي : لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار ، امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا

يقول تعالى ذكره: قال نوح لما بلغ قومه رسالة ربه، وأنذرهم ما أمره به أن ينذرهموه فعصوه، وردّوا عليه ما أتاهم به من عنده (رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا ) إلى توحيدك وعبادتك، وحذرتهم بأسك وسطوتك،

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ الداعية الرباني لا وقت محدد لدوامه ودعوته، بل جلُّ وقته همًّا وجُهدًا في إبلاغ الدعوة!

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ قد علم الله أن نوحًا قد فعل، لكن بسط الشكوى من أسباب الإجابة.

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ بدأ بالليل لأنه مظنة الراحة والسكون، لكن الداعية لا يستريح.

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ من المدعوين من لا يناسبه إلا دعوته ليلًا وفي ساعات متأخرة أيضًا.

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ قدم نوح عليه السلام ذكر الليل على النهار، حيث تهدأ النفوس وتتهيأ من تعب النهار، فيناسب عند نوح عليه السلام زيارتهم للدعوة, وهذا من فقه الداعية لأحوال المدعوين, ومن وراء ذلك همة تصل السماء.

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ الصبر ركن أساس في دعوة كل داعية.

وقفة

[5] ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ على الداعية أن ينوع في طرق دعوته، كما فعل نبي الله نوح.

وقفة

[5] قال نوح: ﴿رب إني دعوت قومي ليلًا ونهارًا﴾، وقال الله: ﴿وما آمن معه إلا قليل﴾ [هود: 40]، نجح نوح ولا شك، يُقاس النجاح بالثبات، وليس بالثمار.

وقفة

[5، 6] نادى نوح عليه السلام في الحيوانات مرة، فركبت السفينة، وقضى٩٥٠ سنة ينادي ويدعو البشر؛ فاختاروا الغرق ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾.

وقفة

[5، 6] ﴿قالَ رَبِّ إِنّي دَعَوتُ قَومي لَيلًا وَنَهارًا * فَلَم يَزِدهُم دُعائي إِلّا فِرارًا﴾ ولكنه لم يتوقف عن دعوتهم.

الإعراب :

- ﴿ قالَ رَبِّ إِنِّي: ﴾

- تعرب إعراب «قالَ يا قَوْمِ إِنِّي» الواردة في الآية الكريمة الثانية وأصلها يا رب. فحذفت أداة النداء تعظيما واجلالا اكتفاء بالمنادى سبحانه.

- ﴿ دَعَوْتُ قَوْمِي: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل رفع خبر «ان» دعوت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المتكلم- مبني على الضم في محل رفع فاعل. قومي: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ لَيْلًا وَنَهاراً: ﴾

- ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بدعوت وعلامة نصبه الفتحة. ونهارا معطوفة بالواو على «ليلا» وتعرب إعرابها. أي دعوتهم الى الايمان.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد أن طالَ عُمْرُ نوحٍ عليه السلام؛ عرضَ هنا على ربِّه حصيلةَ دعوتِه لقومِه بعد ألف سنة إلا خمسين عامًا، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾

التفسير :

[ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا} أي:نفورا عن الحق وإعراضا، فلم يبق لذلك فائدة، لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه.

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي لهم إلى عبادتك وطاعتك إِلَّا فِراراً أى: إلا تباعدا من الإيمان وإعراضا عنه. والفرار: الزّوغان والهرب. يقال: فر فلان يفر فرارا، فهو فرور، إذا هرب من طالبه، وزاغ عن عينه.

والتعبير بقوله: دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهاراً، يشعر بحرص نوح التام على دعوتهم، في كل وقت يظن فيه أن دعوته لهم قد تنفع.

كما أن التعبير بقوله: فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً يدل دلالة واضحة على إعراضهم التام عن دعوته، أى: فلم يزدهم دعائي شيئا من الهدى، وإنما زادهم بعدا عنى، وفرارا منى.

وإسناد الزيادة إلى الدعاء، من باب الإسناد إلى السبب، كما في قولهم: سرتنى رؤيتك.

وقوله فِراراً مفعول ثان لقوله فَلَمْ يَزِدْهُمْ والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال والمستثنى منه مقدر، أى: فلم يزدهم دعائي شيئا من أحوالهم التي كانوا عليها إلا الفرار.

ويصح أن يكون الاستثناء منقطعا. أى: فلم يزدهم دعائي قربا من الحق، لكن زادهم فرارا منه.

( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) أي : كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه

(فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا ) يقول: فلم يزدهم دعائي إياهم إلى ما دعوتهم إليه من الحقّ الذي أرسلتني به لهم (إِلا فِرَارًا ) يقول: إلا إدبارا عنه وهربا منه وإعراضا عنه.

وقد حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا ) قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح، فيقول لابنه: احذر هذا لا يغوينك، فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك، فحذرني كما حذّرتك.

التدبر :

عمل

[6] ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ تسلية للدعاة: قد تزداد دعوة فيزدادون فرارًا, فلا تيأس.

وقفة

[6] ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ من الناس من لا يزداد سوء إلا بعد نصحه ودعوته.

وقفة

[6] ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ بذلَ الكثيرَ لكنَّهم فرُّوا، مهما اجتهدتَ فقد لا يُقدِّرُ النَّاس ذلك، لهذا ليس أمامك إلا الاحتسابُ.

وقفة

[6] ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ ليست الهداية بيد بشر، وإنما القلوب بيد الله، إن شاء لها الإيمان آمنت واهتدت.

الإعراب :

- ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ: ﴾

- الفاء: استئنافية. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يزد: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به أول.

- ﴿ دُعائِي: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِلَّا فِراراً: ﴾

- أداة حصر لا عمل لها. فرارا: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي الا هربا مني.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا اشتكى نوحٌ عليه السلام لربِّه أنه دعا قومه، ولم يقصر في تبليغ رسالته؛ بَيَّنَ هنا أنهم ما ازدادوا إلا إعراضًا وفرارًا، قال تعالى:

﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ} أي:لأجل أن يستجيبوا فإذا استجابوا غفرت لهم فكان هذا محض مصلحتهم، ولكنهم أبوا إلا تماديا على باطلهم، ونفورا عن الحق،{ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام،{ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ} أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له،{ وَأَصَرُّوا} على كفرهم وشرهم{ وَاسْتَكْبَرُوا} على الحق{ اسْتِكْبَارًا} فشرهم ازداد، وخيرهم بعد.

ثم أضاف إلى فرارهم منه، حالة أخرى. تدل على إعراضهم عنه، وعلى كراهيتهم له، فقال: وَإِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ، وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً.

وقوله: كُلَّما معمول لجملة: جَعَلُوا التي هي خبر إن، واللام في قوله لِتَغْفِرَ لَهُمْ للتعليل.

والمراد بأصابعهم: جزء منها. واستغشاء الثياب معناه: جعلها غشاء، أى: غطاء لرءوسهم ولأعينهم حتى لا ينظروا إليه، ومتعلق الفعل «دعوتهم» محذوف لدلالة ما تقدم عليه، وهو أمرهم بعبادة الله وتقواه.

والمعنى: وإنى- يا مولاي- كلما دعوتهم الى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به، لكي تغفر لهم ذنوبهم.. ما كان منهم إلا أن جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قولي، وإلا أن وضعوا ثيابهم على رءوسهم. وأبصارهم حتى لا يرونى، وإلا أن أَصَرُّوا إصرارا تاما على كفرهم وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً عظيما عن قبول الحق.

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة، قد صورت عناد قوم نوح، وجحودهم للحق، تصويرا بلغ الغاية في استحبابهم العمى على الهدى.

فهي- أولا- جاءت بصيغة «كلما» الدالة على شمول كل دعوة وجهها إليهم نبيهم نوح- عليه السلام- أى: في كل وقت أدعوهم إلى الهدى يكون منهم الإعراض.

وهي- ثانيا- عبرت عن عدم استماعهم إليه بقوله- تعالى-: جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ. وعبر عن الأنامل بالأصابع على سبيل المبالغة في إرادة سد المسامع، فكأنهم لو أمكنهم إدخال أصابعهم جميعها في آذانهم لفعلوا. حتى لا يسمعوا شيئا مما يقوله نبيهم لهم.

فإطلاق اسم الأصابع على الأنامل من باب المجاز المرسل، لعلاقة البعضية، حيث أطلق- سبحانه- الكل وأراد البعض، مبالغة في كراهيتهم لسماع كلمة الحق.

وهي- ثالثا- عبرت عن كراهيتهم لنبيهم ومرشدهم بقوله- تعالى-: وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ أى: بالغوا في التّغطّى بها، حتى لكأنهم قد طلبوا منها أن تلفهم بداخلها حتى لا يتسنى لهم رؤيته إطلاقا.

وهذا كناية عن العداوة الشديدة، ومنه قول القائل: لبس لي فلان ثياب العداوة.

وهي- رابعا- قد بينت بأنهم لم يكتفوا بكل ذلك، بل أضافوا إليه الإصرار على الكفر- وهو التشديد فيه، والامتناع من الإقلاع عنه مأخوذ من الصرّة بمعنى الشدة- والاستكبار العظيم عن الاستجابة للحق.

فقد أفادت هذه الآية، أنهم عصوا نوحا وخالفوه مخالفة ليس هناك ما هو أقبح منها ظاهرا، حيث عطلوا أسماعهم وأبصارهم، وليس هناك ما هو أقبح منها باطنا، حيث أصروا على كفرهم، واستكبروا على اتباع الحق.

( وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ) أي : سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . كما أخبر تعالى عن كفار قريش : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) [ فصلت : 26 ] .

( واستغشوا ثيابهم ) قال ابن جريج ، عن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير والسدي : غطوا رءوسهم لئلا يسمعوا ما يقول .

( وأصروا ) أي : استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع ، ( واستكبروا استكبارا ) أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له .

وقوله: (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ) يقول جلّ وعزّ: وإني كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك، والعمل بطاعتك، والبراءة من عبادة كلّ ما سواك، لتغفر لهم إذا هم فعلوا ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا دعائي إياهم إلى ذلك (وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ) يقول: وتغشوا في ثيابهم، وتغطوا بها لئلا يسمعوا دعائي.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ) لئلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام.

وقوله: (وَأَصَرُّوا ) يقول: وثبتوا على ما هم عليه من الكفر وأقاموا عليه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (وَأَصَرُّوا ) قال: الإصرار إقامتهم على الشرّ والكفر.

وقوله: (وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ) يقول: وتكبروا فتعاظموا عن الإذعان للحقّ، وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم؛ فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه؛ فإنهم أعرضوا عن سعادتهم.

وقفة

[7] ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ يزدادون بعدًا فيزداد الداعية بهم رحمة, قلوب الدعاة نقية لا فيها غلظة ولا عصبية.

وقفة

[7] ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ جعلوا أصابعهم في آذانهم؛ ليمنعوا الكلام من بلوغ المسامع، وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز، فإن الذي يُجعَل في الأذن الأنملة لا الأصبع كله، فعبَّر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع.

وقفة

[7] الإعراض عن سماع الحق منهج المستكبرين منذ القِديم ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾، وهو مسلك بعض غلاة اليوم.

وقفة

[7] ﴿وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ تنكّروا له لئلا يعرفهم، أو غَطوا رؤوسهم كي لا يسمعوا ما يقول، وهذا قمة الإعراض.

وقفة

[7] ﴿وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ استغشاء الثياب زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعوا، أو لتنكيرهم أنفسهم حتى يسكت أو ليعرفوه إعراضهم عنه، وقيل: هو كناية عن العداوة، يقال: لبس لي فلان ثياب العداوة.

وقفة

[7] ﴿وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ العِنادُ والكِبرُ أشدُّ أسبابِ عدمِ قبولِ النَّصيحةِ، فلا ينفعُ معه حتَّى رفقُ الأنبياءِ وجدالُهم.

وقفة

[7] عرف عنادهم واستكبارهم ورأي إعراضهم ولم يبرر لنفسه ترك الدعوة، اجتمع في قوم نوح: الإصرار والاستكبار والمكر الكبار، كما قال تعالي: ﴿وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ وقال: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا﴾ [22], فقابلها نوح عليه السلام: بالصبر والاحتساب.

اسقاط

[7] في سورة نوح نستنتج جملة من معوقات الدعوة, وهي: فرار قومه, جعلوا أصابعهم في آذانهم, استغشوا ثيابهم, أصروا على العناد, استكبروا استكبارًا، ومع هذه المعوقات فقد قام نوح عليه السلام بالدعوة إلي الله تسعمائة وخمسين عامًا, فكيف بمن لا يجد إلا معوقات يسهل التغلب عليها, أو يجد من يعينه ويستقبل دعوته.

الإعراب :

- ﴿ وَإِنِّي: ﴾

- الواو: عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب اسم ان والجملة الشرطية من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ كُلَّما دَعَوْتُهُمْ: ﴾

- كل: اسم منصوب على نيابة الظرفية الزمانية متعلق بشبه جواب الشرط «جعلوا» وهو مضاف. «ما» مصدرية وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة وجملة «دعوتهم» صلة «ما» المصدرية لا محل لها. و- كلما- بهذا التركيب نائبة عن الظرف متضمنة شبه معنى الشرط. أمّا «دعوت» فقد أعربت في الآية الكريمة الخامسة و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ لِتَغْفِرَ لَهُمْ: ﴾

- اللام حرف جر للتعليل. تغفر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وعلامة نصب الفعل الفتحة. اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بتغفر. وجملة «تغفر لهم» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الإعراب. و «أن» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بدعوت بمعنى ليتوبوا عن كفرهم فتغفر لهم.

- ﴿ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ: ﴾

- الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مشبهة لجواب الشرط. وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو لجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة بمعنى «وضعوا» أصابع: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فِي آذانِهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجعلوا. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ» وتعرب إعرابها. أي وتغطوا بثيابهم حتى لا يسمعوا.

- ﴿ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا: ﴾

- تعربان إعراب «استغشوا» أي وأصروا على كفرهم واستكبروا عن سماع النصيحة.

- ﴿ اسْتِكْباراً: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- فيه معنى التوكيد على فرط عتوهم وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

| البقرة: 19 | ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ |

|---|

| نوح: 7 | ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد بيان فرارِهم؛ أضاف إلى فرارِهم منه حالةً أخرى تدل على إعراضِهم عنه، وكراهيتهم له، قال تعالى:

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾

التفسير :

{ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا} أي:بمسمع منهم كلهم.

ومع كل هذا الإعراض والعناد.. فقد حكت لنا الآيات بعد ذلك، أن نوحا- عليه السلام- قد واصل دعوته لهم بشتى الأساليب. فقال- كما حكى القرآن عنه-: ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً.

وقوله: جِهاراً صفة لمصدر محذوف، أى: دعوتهم دعاء جهارا. أى: مجاهرا لهم بدعوتي، بحيث صارت دعوتي لهم أمامهم جميعا.

( ثم إني دعوتهم جهارا ) أي : جهرة بين الناس .

القول في تأويل قوله تعالى : ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَار

يقول: (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ) إلى ما أمرتني أن أدعوهم إليه (جِهَارًا) ظاهرا في غير خفاء.

كما حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا) قال: الجهار الكلام المعلن به.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[8، 9] ذكر أولًا أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارًا، ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وقفة

[8، 9] الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاة.

وقفة

[8، 9] عظيم إصرار رغم عناد الكفار؛ لأن الداعية يرجو رضا مولاه، ويعلم أنه ينال أجره كاملًا ولو لم يستجب له أحد.

وقفة

[8، 9] العلانية والسر في الإصلاح نهج الأنبياء، بحسب الحال والمآل.

وقفة

[8، 9] التنوع مطلوب فى أسلوب الدعوة.

عمل

[8، 9] أدِّ عملًا دعويًا من: إرسال رسالة، أو تسجيل صوتي أو مرئي، أو تقديم نصيحة، أو أي وسيلة أخرى.

وقفة

[8، 9] تنويع أسلوب الدعوة، من الحكمة الجمع بين الإعلان والإسرار؛ إزالة لما يقع في نفس المدعو من اتهام الداعي بأنه ما أراد من دعوته علانيةً إلا تلويث عرضه، والإزراء بسمعته.

عمل

[8، 9] نوِّع عليهم الدعوة؛ لتكون أنفع وأنجع.

وقفة

[8، 9] هذه الآيات تدل على أن مراتب دعوته كانت ثلاثة، فبدأ بالمناصحة في السر، فعاملوه بالأمور الأربعة، ثم ثنى بالمجاهرة، فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار، وكلمة (ثم) دالة على تراخي بعض هذه المراتب عن بعض، إما بحسب الزمان، أو بحسب الرتبة؛ لأن الجهار أغلظ من الإسرار، والجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده.

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً ﴾

- معطوفة على الآية الكريمة الخامسة وتعرب إعرابها و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به و «ثم» حرف عطف يدل على التراخي. أي على تباعد الأحوال بين الدعوات. و «جهارا» مصدر فيه معنى التوكيد منصوب بدعوتهم نصب المصدر وعلامة نصبه الفتحة لأن الدعاء أحد نوعيه الجهار أو لأنه أراد بدعوتهم جاهرتهم. أو صفة لمصدر «دعا» أو يكون مصدرا في موضع الحال: مجاهرا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد كل هذا الإعراض والعناد؛ واصلَ نوحٌ عليه السلام دعوتَه لهم بشتى الأساليب، قال تعالى:

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ .. ﴾

التفسير :

{ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا} كل هذا حرص ونصح، وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ تارة وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً تارة أخرى.

أى: أنه- عليه السلام- توخى ما يظنه يؤدى إلى نجاح دعوته، وراعى أحوالهم في ذلك، فهو تارة يدعوهم جهرا، وتارة يدعوهم سرا، وتارة يجمع بين الأمرين.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا، ثم دعاهم جهارا، ثم دعاهم في السر والعلن، فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف؟

قلت: قد فعل- عليه السلام- كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشد، فافتتح بالمناصحة في السر، فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان.

ومعنى «ثم» : الدلالة على تباعد الأحوال، لأن الجهار أغلظ من الإسرار، والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما.. .

( ثم إني أعلنت لهم ) أي : كلاما ظاهرا بصوت عال ، ( وأسررت لهم إسرارا ) أي : فيما بيني وبينهم ، عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم .

وقوله: (ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) يقول: صرخت لهم، وصحت بالذي أمرتني به من الإنذار.

كما حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (أَعْلَنْتُ لَهُمْ) قال: صحْت.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مجاهد (أَعْلَنْتُ لَهُمْ) يقول: صحت بهم.

وقوله: (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) يقول: وأسررت لهم ذلك فيما بيني وبينهم في خفاء.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نحيح، عن مجاهد، قوله: (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) قال: فيما بيني وبينهم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً ﴾

- معطوفة على الآية الكريمة الخامسة وتعرب إعرابها و «إسرارا» مصدر- مفعول- مطلق- منصوب وعلامة نصبه الفتحة وفيه معنى التوكيد. بمعنى دعوتهم علانية ثم دعوتهم في السر. لأن معنى «أسررت» أخفيت وفاتحتهم سرا. و«لهم» جار ومجرور متعلق بأعلن والثاني بفعل «أسررت» وجملة «وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ» معطوفة بالواو على «أَعْلَنْتُ لَهُمْ» وتعرب مثلها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد أنَّ دعاهم نوحٌ عليه السلام علانية؛ بَيَّنَ هنا أنَّ دَعوتَه كانت مختَلِفةَ الحالاتِ في القَولِ؛ مِن جَهرٍ وإسرارٍ، قال تعالى:

﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :نوح المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ .. ﴾

التفسير :

{ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} أي:اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب، واستغفروا الله منها.

{ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذنوب، وما يترتب عليها من حصول الثواب، واندفاع العقاب.

ثم حكى- سبحانه- جانبا من إرشادات نوح لقومه فقال: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ.

أى: فقلت لهم- على سبيل النصح والإرشاد إلى ما ينفعهم ويغريهم بالطاعة- اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ بأن تتوبوا إليه، وتقلعوا عن كفركم وفسوقكم إِنَّهُ- سبحانه- كانَ غَفَّاراً.

أى: كثير الغفران لمن تاب إليه وأناب.

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ) أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب ، فإنه من تاب إليه تاب عليه ، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك ؛ ولهذا قال : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ) أي : متواصلة الأمطار . ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية . وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : أنه صعد المنبر ليستسقي ، فلم يزد على الاستغفار ، وقرأ الآيات في الاستغفار . ومنها هذه الآية ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا)

وقوله: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) يقول: فقلت لهم: سلوا ربكم غفران ذنوبكم، وتوبوا إليه من كفركم، وعبادة ما سواه من الآلهة ووحدوه، وأخلصوا له العبادة، يغفر لكم، إنه كان غفارًا لذنوب من أناب إليه، وتاب إليه من ذنوبه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ فيه استحباب الاستغفار عند ضيق الرزق، وأنه مجلبة له.

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أي من الشرك بالتوحيد.

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ إن أكبر ذنب مهما تصورته كبيرًا يغفره الله لك.

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ حين نعتذر عن أخطائنا للمخلوقين نحتاج أن نعتذر لكل خطأ بعينه أن نفكر كيف نقنعهم بمبرراتنا، مع الله يكفيك: استغفر الله.

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ في الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، فقيل له: «ما رأيناك استسقيت؟!»، فقال: «والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء».

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد.

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ الذنوب عوائق، قال بكر بن عبد الله المزني: «إن أكثر النَّاس ذنوبًا أقلُّهم استغفارًا، وأكثرهم استغفارًا أقلهم ذنوبًا».

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ من اتصف بصفة الاستغفار يسَّر الله عليه رزقه، وسهَّل عليه أمرَه، وحفظ عليه شأنه وقوته.

عمل

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ لا تمل من التوبة، حتى إن تكرر الذنب أليس كلما أتسخ ثوبك غسلته؟ كذلك كلما أذنبت استغفر ربك؛ ليغفر لك.

وقفة

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ قال ابن القيم: «صدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر».

تفاعل

[10] ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ استغفر الآن.

وقفة

[10] كثرة الاستغفار جالبة للمطر، ودافعة للفقر، وعلاج للعقم ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾.

وقفة

[10] في كل مجتمع دعاة خير ودعاة شر ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾.

وقفة