الإحصائيات

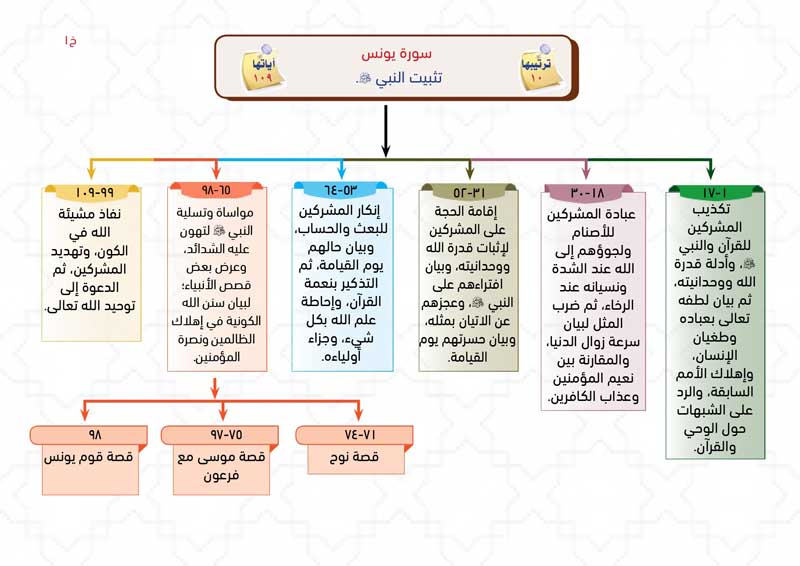

سورة يونس

| ترتيب المصحف | 10 | ترتيب النزول | 51 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 13.50 |

| عدد الآيات | 109 | عدد الأجزاء | 0.65 |

| عدد الأحزاب | 1.30 | عدد الأرباع | 5.30 |

| ترتيب الطول | 10 | تبدأ في الجزء | 11 |

| تنتهي في الجزء | 11 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 4/29 | آلر: 1/5 | ||

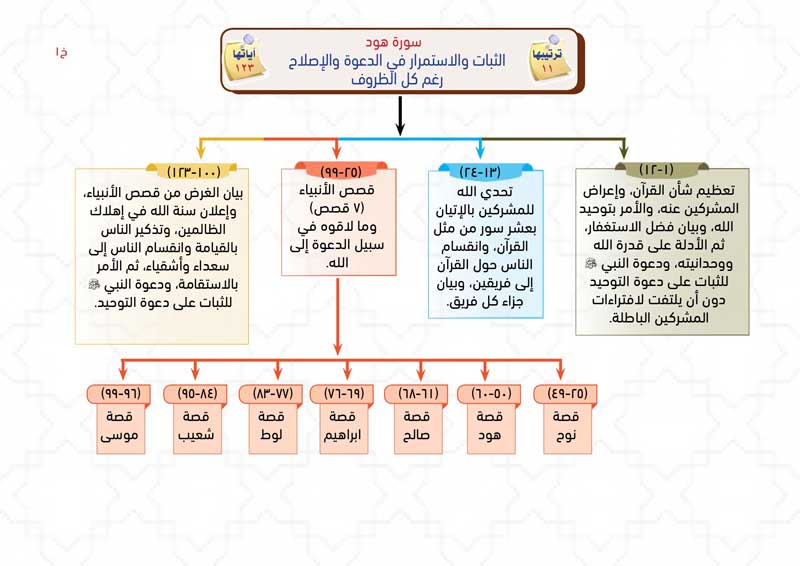

سورة هود

| ترتيب المصحف | 11 | ترتيب النزول | 52 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 14.00 |

| عدد الآيات | 123 | عدد الأجزاء | 0.65 |

| عدد الأحزاب | 1.30 | عدد الأرباع | 5.90 |

| ترتيب الطول | 8 | تبدأ في الجزء | 11 |

| تنتهي في الجزء | 12 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 5/29 | آلر: 2/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (107) الى الآية رقم (109) عدد الآيات (3)

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ أنَّ الأصنامَ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ النَّفْعَ والضُّرَّ بيدِ اللهِ وحدَه، وأنَّه المُنفَرِدُ بذلك، ثُمَّ بَيَّنَ أنَّ فائدةَ الطَّاعةِ ليسَتْ راجعةً إلَّا للعبادِ، وضرَرَ النُّفورِ ليسَ عائدًا إلَّا عليهِم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

بدأَتْ السُّورةُ بتمجيدِ القرآنِ الكريمِ، والدَّعوةِ إلى عبادةِ اللهِ وحدَهُ، والاستغفارِ والتوبةِ، ثُمَّ بيانُ إعراضِ الكُفَّارِ عن الحقِّ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة يونس

تثبيت النبي ﷺ/ الدعوة إلى الإيمان بالله قبل فوات الأوان/ التسليم لقضاء الله وقدره وبيان حكمة الله وتدبيره

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هل تتحدث سورة يونس عن قصة يونس عليه السلام ؟: الجواب: لا، لم تتحدث سورة يونس عن قصة يونس عليه السلام. لم تذكر قصته، بل ذكرت قومه مرة واحدة فقط (وفي آية واحدة فقط، آية من 109 آية)، وهى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ (98). فالكلام هنا عن قومه، وهو الآن ليس موجودًا معهم، لأنه تركهم وكان في بطن الحوت عند إيمانهم. ذُكِرَ يونس عليه السلام في القرآن 6 مرات: 4 بالاسم الصريح في: النساء والأنعام ويونس والصافات، وذكر بالوصف في سورتين؛ في الأنبياء: ذا النون، وفي القلم: صاحب الحوت. وذكرت قصته في: الأنبياء والصافات والقلم، وذكر الاسم فقط في: النساء والأنعام ويونس.

- • لماذا سميت السورة باسم يونس ولم تذكر قصته هنا؟: والجواب: أن قوم نوح هلكوا، وآل فرعون غرقوا، لكن قوم يونس نجوا، فكانت السورة رسالة للنبي ﷺ: اصبر يا محمد ﷺ على قومك، لا تستعجل كما استعجل يونس، فسوف يؤمن أهل مكة كما آمن قوم يونس (وقد وقع هذا بالفعل في فتح مكة). ولهذا نحن الآن لا نستغرب ما فعله النبي ﷺ عندما جاءه مَلَكُ الْجِبَالِ أثناء رجوعه من الطائف، وقال له: «يَا مُحَمّدُ، إنْ شِئْت أَطْبَقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ»، فكان رده ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» . ونلاحظ: أن يونس عليه السلام هو النبي الوحيد الذي آمن به قومه ولم يهلكهم العذاب. فكانت السورة بشري ضمنية لرسول الله ﷺ أنك ستكون مثل يونس في هذا الأمر، قومك سيسلمون علي يديك بإذن الله، ولن يهلكهم العذاب (وهذا ما حدث بالفعل في فتح مكة بعد ذلك).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «يونس».

- • معنى الاسم :: هو نبي الله يونس بن متى عليه السلام ، أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل.

- • سبب التسمية :: لما تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب، وهذه من الخصائص التي خصَّ الله بها قوم يونس.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: : لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده دون ما سواه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾

- • علمتني السورة :: التسليم لقضاء الله وقدره.

- • علمتني السورة :: أن الله حافظ عبده، فبقي يونس في بطن الحوت دون أن يموت، وقد أعاده الله للحياة.

- • علمتني السورة :: ما يقدره الله حولك من أحداث وأخبار ونوازل إنما هو تذكير لك، فاحذر أن تكون عنها غافلًا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- o عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة يونس من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة يونس تعتبر -بحسب ترتيب المصحف- أول سور المئين.

• سورة يونس تعتبر -بحسب ترتيب المصحف- أول سورة تسمى باسم نبي، والسور التي سميت باسم نبي 6 سور، هي: يونس، وهود، وإبراهيم، ويوسف، ومحمد، ونوح عليهم السلام.

• سورة يونس تشبه سورة الأنعام من حيث الموضوع والأسلوب، فكلتاهما تتناول حقائق العقيدة من حيث الجانب النظري، ومواجهة ومجادلة المشركين.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نبادر بالتوبة قبل فوات الأوان، قبل أن يقال لنا: (آلآن) كما قيل لفرعون.

• أن نُسَلِّم لقضاء الله وقدره.

• أن لا نيأس من دعوة الناس أبدًا.

• أن نطيع الله وننفذ ما يأمرنا به مهما شعرنا باليأس والتعب، سيأتي الفرج يومًا من عنده.

• أن نتذكر كلّما خشينا أمرًا، أو اعترانا همّ، أو أصابتنا كُربة، أن الله وحده من: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ (3).

• أن نتذكر ضُّرًا أو مرضًا كشفه الله عنا، ثم نجتهد في حمده وشكره: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ﴾ (12).

• ألا نؤمل في الناس خيرًا أكثر من اللازم: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾ (12)، فقد تحسن إلى إنسان فلا يكافئك على إحسانك، فلا تتعجب، فمن الناس من يكشف الله عنه الضُرَّ فيمر كأن الله لم يكشف عنه شيئًا، فإذا كان هذا تعامله مع خالقه فمن باب أولى أن يكون تعامله مع عبد مثله ومخلوق مثله أردى من ذلك وأسوأ.

• أن نستمر في تذكر الآخرة؛ ففي هذا حماية من الوقوع في المعاصي: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (15).

• أن نحذر من الوقوع في الشرك، ونحذر من حولنا، ونبين لهم أن من الشرك دعاء غير الله أو الاستشفاع بالأموات: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّـهِ﴾ (18).

• أن نتقي ثلاثة أمور فإنها ترجع على صاحبها: 1- المكر: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر 43). 2- البغي: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم﴾ (23). 3- النكث: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (الفتح 10).

• ألا نغتر بالحياة الدنيا وزينتها؛ فإنها حياة قصيرة: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ... فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾ (24).

• أن نحسن أعمالنا في الدنيا ليحسن الله إلينا يوم القيامة: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (26). • ألا نقلق؛ فالذي يدبر الأمر هو الله، حتى المشركين يعرفون ذلك: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ... وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ (31).

• أن نقرأ آيات التحدي، ونتفكر في عجز المشركين: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (38).

• أن نحدد شخصًا أو مجموعة يذكروننا بالمعصية، ونحتسب الأجر في ترك صحبتهم: ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (41).

• أن نفتدي أنفسنا اليوم من عذاب الله، ولو بقليل مال، أو يسير طعام أو شراب، أو ركعة، أو سجدة، قبل أن نتمنى أن نفتدي بالدنيا وما فيها: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ (54).

• أن نحتاط في الفتوى، ونحذر من القول على الله بلا علم: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (60).

• أن نتقي الله تعالى في سرنا وجهرنا؛ فجميع أعمالنا محصاة علينا من خير وشر: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (61).

• أن نُذَكِّر أنفسنا بـ: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ﴾ (72) عند كل عمل نقوم به، لا ننتظر جزاءً إلا من الله. • ألا نترك موضع إبرة في قلوبنا فيه اعتماد على غير الله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ (84).

• أن نحرص على التأمين حال سماع الدعاء؛ فإن التأمين بمنْزلة الدعاء: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ (89). • أن تكون دعوتنا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وليست بالإكراه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (99).

• أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له: ﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (105). • ألا نقلق، بل نطمئن ونتوكل على الله فهو المدبر: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (107).

سورة هود

الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف/ التوازن (أو: الثبات على الحق دون تهور أو ركون)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • السورة تقدم 7 نماذج من الأنبياء الكرام:: في ظل هذه الأجواء تنزل سورة "هود" لتقول: اثبتوا واستمروا في الدعوة. نزلت بهدف : تثبيت النبي ﷺ والذين معه على الحق. نزلت تنادي: الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف.

- • سورة هود شيبت النبي ﷺ:: ذكرت السورة 7 نماذج من الأنبياء الكرام، وصبرهم على ما لاقوه من أقوامهم، كل منهم يواجه الجاهلية الضالة ويتلقى الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهديد والإيذاء، وهم: نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، موسى. وهم الأنبياء أنفسهم الذين ذُكروا في سورة الشعراء والعنكبوت (لكن ليس بنفس هذا الترتيب). وأيضًا نفس الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأعراف إلا إبراهيم (وبنفس ترتيب هود). وكأنها تقول للنبي ﷺ وأصحابه: هذا ما حدث للأنبياء قبلكم، أصابتهم المحن ولاقوا من المصاعب ما لاقوا خلال دعوتهم، ومع هذا ثبتوا وصبروا واستمروا؛ فاثبتوا واصبروا واستمروا مثلهم.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «هود».

- • معنى الاسم :: هو نبي الله هود عليه السلام، أرسله الله إلى عاد في الأحقاف التي تقع جنوب الجزيزة العربية بين عُمان وحضر موت.

- • سبب التسمية :: لتكرار اسمه فيها خمس مرات، ولأنه ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: : لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: رعاية الله عز وجل لأوليائه ولطفه بهم في أوقات الشدائد والمحن.

- • علمتني السورة :: أن التوحيد أول الواجبات: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن العبرة بالأحسن، لا بالأكثر! فالله لم يقل: (أكثر عملًا)، بل قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

- • علمتني السورة :: أن أقارن بين خاتمة المجرمين والمؤمنين، فقد وجدت الكافرين في النار، ليس لهم أولياء يدفعون عنهم العذاب الأليم، أما المؤمنون فـ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (23)، فالفريق الأول (الكفار) مثلهم كمثل الأعمى الأصم، والفريق الثاني (المؤمنون) كالبصير السميع، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (24).

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة هود من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

• عَنْ كَعْب الأحبار قَالَ: «فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة هود من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم (حديث: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ» سبق قبل قليل).

• سورة هود احتوت على أطول قصة لنوح في القرآن الكريم، وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور، ولا سورة الأعراف على طولها، ولا سورة نوح التي أفردت لقصته.

• سورة هود تشبه سورة الأعراف من حيث الموضوع؛ فكلتاهما تتناولان قصة التوحيد في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ من خلال قصص الأنبياء، ولكن تبقى لكل سورة أسلوبها الخاص؛ فمثلًا نجد سورة الأعراف ركزت وفصلت كثيرًا في قصة موسى خاصة مع بني إسرائيل في ما يقارب من 70 آية من السورة، بينما قصة موسى ذكرت في 4 آيات من سورة هود، ونجد سورة هود فصلت أكثر في قصة نوح من سورة الأعراف.

• سورة هود وسورة النحل تعتبر من أطول سور المئين، فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطِّوَال.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نصبر ونستمر في الدعوة إلى الله رغم كل الظروف، دون أي تهور أو ركون.

• أن نستغفر الله دومًا ونتوب إليه: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، فإذا تم هذا كان العيشُ الهانئ في الدنيا: ﴿يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، والتكريم في الآخرة: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾، وإلا كان التهديد والوعيد بعذاب الآخرة الدائم: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (3).

• أن نراقب الله في السر والعلن: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (5).

• أن نجتهد في طلب الرزق، متيقنين أن الله هو الرزاق: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (6).

• ألا نتكبر إذا أصابنا الخير بعد الشر؛ بل نشكر الله تعالى على نعمه: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ (10).

• أن نراجع مشروعاتنا في الحياة؛ هل سننتفع بها في الآخرة؟: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (16).

• أن نعمل أعمالًا صالحة تشهد لنا بها الأشهاد يوم القيامة: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ (18).

• أن نتقي ظلم أنفسنا بالمعاصي، أو ظلم غيرنا بإضلالهم: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ (18، 19).

• أن نصلي ركعتين، ثم ندعو الله ونتضرع إليه أن يرزقنا الإخبات إليه (أي: التواضع والتسليم له): ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (23).

• ألا نحتقر أحدًا في دعوتنا لمكانته الاجتماعية أو المادية: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (27).

• أن نحتسب في تعليم المسلمين ودعوتهم إلى الله: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـه﴾ (29).

• أن نكثر من زيارة الضعفاء، ونقدّم لهم الهدايا والعطايا: ﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ (30).

• ألا نيأس إذا قَلَّ من يسمع نصحنا، أو كَثُرَ مخالفونا؛ فإنَّ الأنبياء قد أفنوا أعمارهم الطويلة في الدعوة، ولم يستجب لبعضهم إلا القليل: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (40).

• أن نُذَكِّر من حولنا بنعم الله تعالى عليهم وإحسانه لهم: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه﴾ (61).

• أن نلقي السلام، وأن نرد بأحسن منه، فضيوف إبراهيم عليه السلام حين دخلوا سلموا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا﴾ (69)، وهو رد: ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ هم حيـَّوه بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث، ورد عليهم بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت، فكان رد إبراهيم عليه السلام بأحسن من تحيتهم.

• أن نتم الكيل والوزن، ولا نبخس الناس أشياءهم: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (85).

• أن نفتش في أنفسنا: هل ظلمنا أحدًا في عرض، أو مال، أو غيره، ثم نردّ الحقوق لأهلها: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (85).

• أن نبتعد عن الظلم والظالمين: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (113).

• أن نحافظ على أداء الصلوات أول وقتها مع الجماعة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ (114).

• أن ننكر على أهل البدع أو المجاهرين بالمعاصي بأسلوب حكيم: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ (116).

تمرين حفظ الصفحة : 221

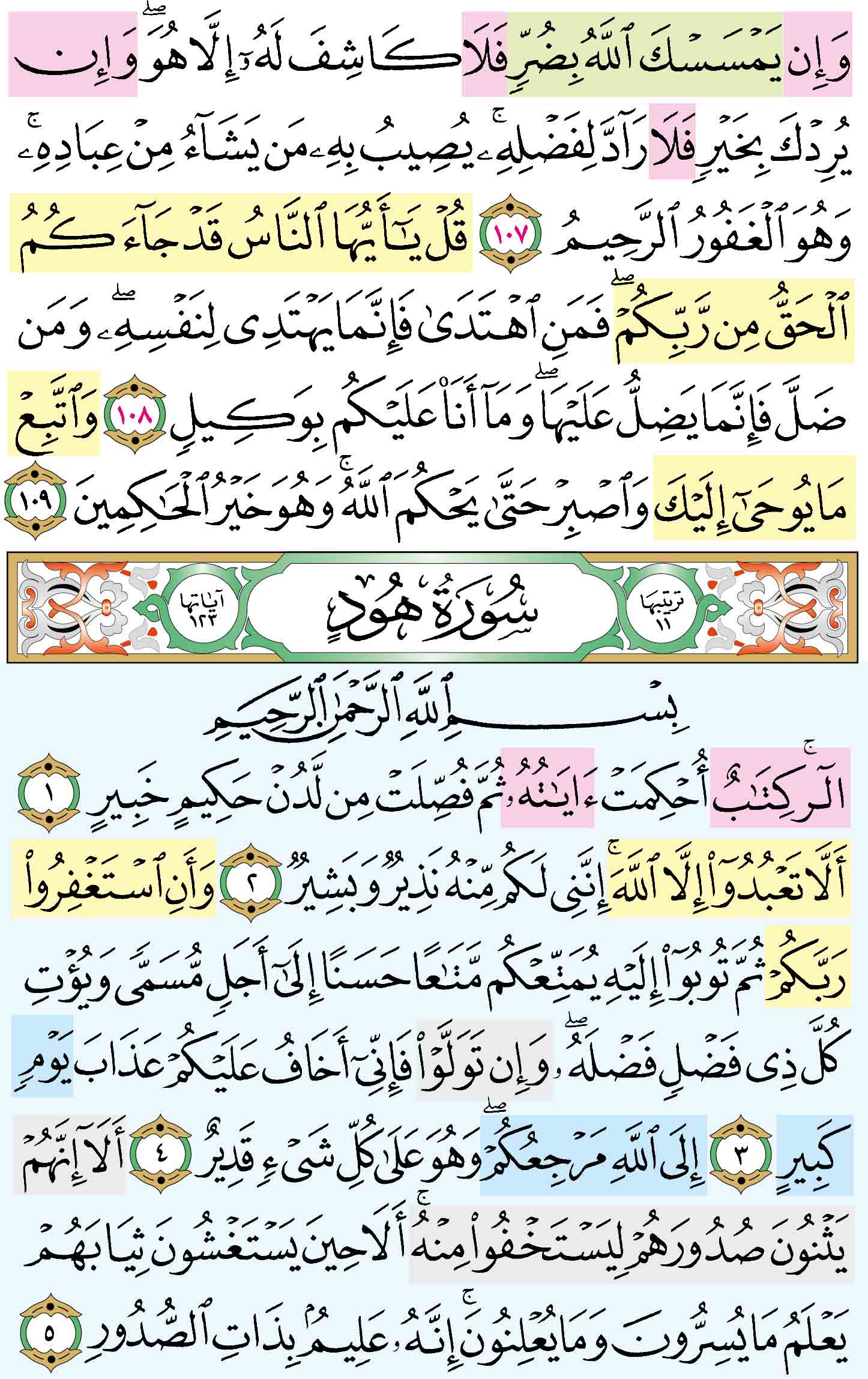

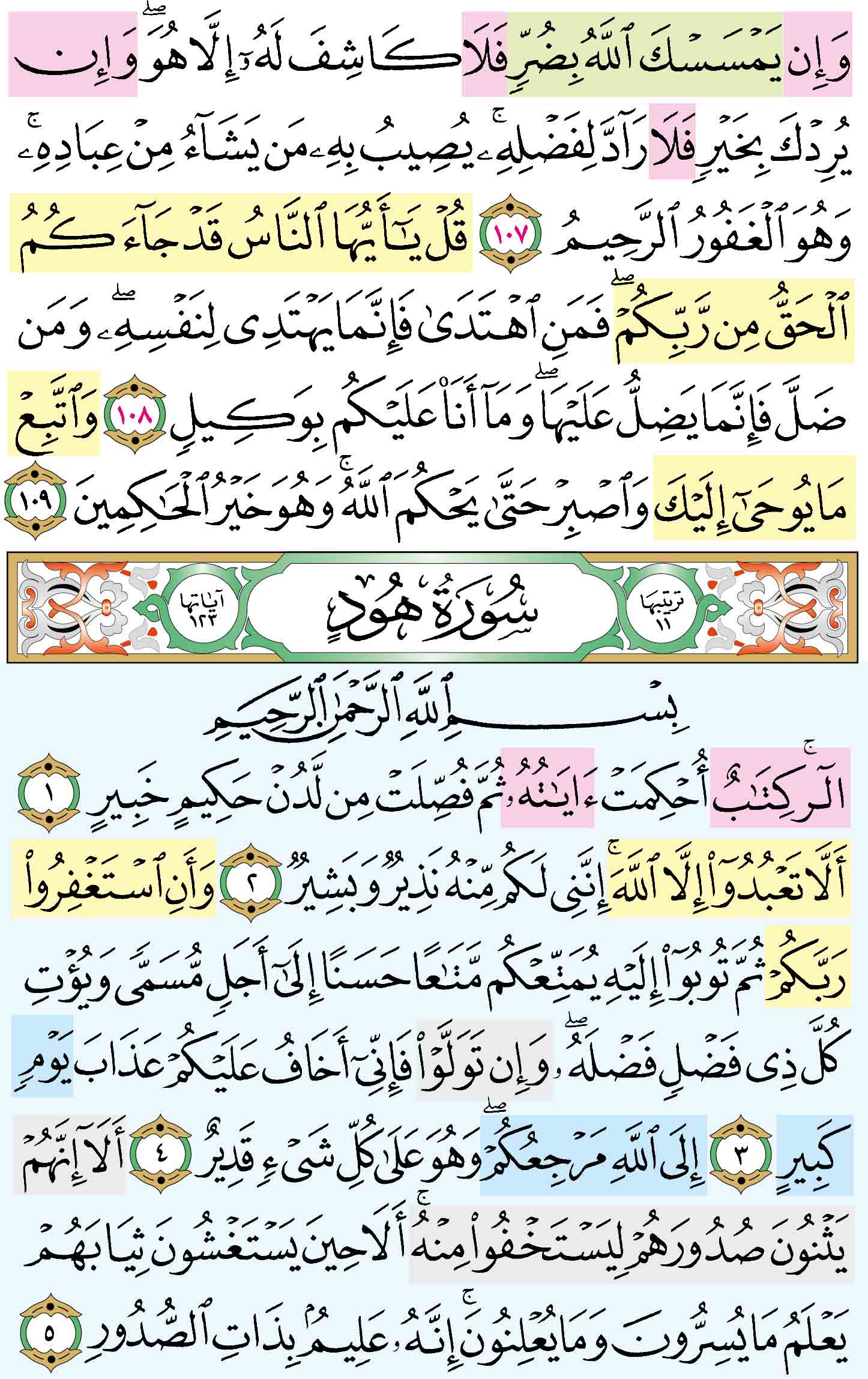

مدارسة الآية : [107] :يونس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ .. ﴾

التفسير :

هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر، كفقر ومرض، ونحوها{ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} لأن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده الله، ولهذا قال:{ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} أي:لا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى:{ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ، فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ}

{ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي:يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم،{ وَهُوَ الْغَفُورُ} لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته، ثم إذا فعلها العبد، غفر الله ذنوبه، كبارها، وصغارها.

{ الرَّحِيمِ} الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغنى عن إحسانه، طرفة عين، فإذا عرف العبد بالدليل القاطع، أن الله، هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحدًا من الخلق، ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.

ثم بين- سبحانه- أنه وحده هو الضار والنافع فقال: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

«المس» : أعم من اللمس في الاستعمال، يقال: مسه السوء والكبر والعذاب والتعب، أى: أصابه ذلك ونزل به.

والضر: اسم للألم والحزن وما يفضى إليهما أو إلى أحدهما، كما أن النفع اسم للذة والسرور وما يفضى إليهما أو إلى أحدهما.

والخير: اسم لكل ما كان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو مستقبلة.

والمعنى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كمرض وتعب وحزن، فلا كاشف له، أى: لهذا الضر إِلَّا هُوَ- سبحانه-.

وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ كمنحة وغنى وقوة فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ أى: فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير عنك.

وعبر- سبحانه- بالفضل مكان الخير للإرشاد إلى تفضله على عباده بأكثر مما يستحقون من خيرات.

وقوله يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أى: يصيب بذلك الفضل والخير مَنْ يَشاءُ إصابته مِنْ عِبادِهِ.

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أى: وهو الكثير المغفرة والرحمة لمن تاب إليه، وتوكل عليه، وأخلص له العبادة.

وفي معنى هذه الآية جاء قوله- تعالى-: ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها،وَما يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

.

وقال ابن كثير: «وروى ابن عساكر عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته، يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوه أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم» .

وقوله : ( وإن يمسسك الله بضر ) إلى آخرها ، بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد ، فهو الذي يستحق العبادة وحده ، لا شريك له .

روى الحافظ ابن عساكر ، في ترجمة صفوان بن سليم ، من طريق عبد الله بن وهب : أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى ، عن صفوان بن سليم ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اطلبوا الخير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات رحمة الله ، فإن لله نفحات من رحمته ، يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم ، ويؤمن روعاتكم "

ثم رواه من طريق الليث ، عن عيسى بن موسى ، عن صفوان ، عن رجل من أشجع ، عن أبي هريرة مرفوعا ؛ بمثله سواء

وقوله : ( وهو الغفور الرحيم ) أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه ، ولو من أي ذنب كان ، حتى من الشرك به ، فإنه يتوب عليه .

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن يصبك الله ، يا محمد ، بشدة أو بلاء ، (1) فلا كاشف لذلك إلا ربّك الذي أصابك به ، دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة والأنداد (2) ، (وإن يردك بخير ) ، يقول: وإن يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور (3) ، (فلا رادّ لفضله ) ، يقول: فلا يقدر أحدٌ أن يحول بينك وبين ذلك ، ولا يردّك عنه ولا يحرمكه; لأنه الذي بيده السّرّاء والضرّاء ، دون الآلهة والأوثان ، ودون ما سواه ، (يصيب به من يشاء ) ، يقول: يصيب ربك ، يا محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء ، من يشاء ويريد (4) ( من عباده وهو الغفور ) ، لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه إلى الإيمان به وطاعته ، (الرحيم ) بمن آمن به منهم وأطاعه ، أن يعذبه بعد التوبة والإنابة. (5)

* * *

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ﴾ (إن) للافتراض والاحتمال، فإذن كِلا الأمرين على الاحتمال، إن وقع كذا وإن وقع كذا.

عمل

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أيها المبتلى: لا تستعجل، ستأتي اللحظات التي تكون نسبة ضرك لمقدار شفائك (إنما هي مساس فقط).

وقفة

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ كم ستشرق القلوب الموجوعة إذا قامت فيها هذه الحقيقة القرآنية؟!

وقفة

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كيف تخاف فوات شيء من الخير أراده الله بك ، وإن لم يرده بك فمن الذي يقدر على أن يعطيه لك ؟!

وقفة

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم، وكشف النقم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.

وقفة

[107] من عرف الناس استراح، قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، آية تقطع التعلّق بالناس.

وقفة

[107] عن عامر بن قيس قال: «أربع آيات من كتاب الله تعالى إذا قرأتهن، فما أبالي ما أصبح عليه وأمسي، وذكر منها: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.

وقفة

[107] من الإعجاز اللفظي في القرآن: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، ففي الضرِّ قال: ﴿يَمْسَسْكَ﴾ بينما قال في الخير: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾؛ لأن الأشياء المكروهة لا تُنسب إلى إرادة الله؛ ولأن الضرر عند الله ليس مرادًا لذاته بل لغيره، ولما يترتب عليه من المصالح، بينما الخير مراد الله بذاته، ومفعول له.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ لأنه (الرحيم) جعل الضر بيده.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله، دون ما سواه.

عمل

[107] ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ مرر معاني هذه الآية على قلبك كثيرًا كلما أصابك ضر، واعلم أنه لن تُربتَ على أكتافنا الأفراح ما لم نحسن الظن بـالله.

وقفة

[107] كثيرون يقرؤون هذه الآية: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وينحصر فهمهم بأنَّ الخير في الكشف فحسب، مع أنَّ الخير قد يكون بإصابته بالضر لا بكشفه؛ مغفرةً لذنوبه، ورحمةً به: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، فكلُّ ما يقضيه فهو له خير، كما في الصحيح: عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» [مسلم 2999].

وقفة

[107] رسالة ربانية لكل مريض ومبتلى بضر أو مصيبة، ولكل من يخاف حاسدًا على فضل الله عليه ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

لمسة

[107] مع الضر قال: ﴿فَلاَ كَاشِفَ﴾، ومع الخير قال: ﴿فَلَا رَادَّ﴾؛ لأن الردّ يكون للشيء قبل وقوعه، أما الكشف فيكون عن الشيء بعد وقوعه، فاستعمل كلمة كاشف مع المس؛ لأنه واقع، واستعمل كلمة رادّ مع الخير؛ لأنه لم يقع بعد.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كرمُه وعطاؤه سبحانه يأتيك بدون اختيار منك أو سؤال، فكيف إذا دعوتَه ورجوتَه بيقين؟! فما ظنك بأكرم الأكرمين؟!

عمل

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لن يستطيع أحد أن يمنع فضل الله عنك، اشتغل بطلبه فقط ولا تقلق، وثق بربك.

عمل

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا تقلـق، لن يمنع فضل الله عنك أحد، اشتغل بطلبه فقط.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا يقدر أحد أن يرد فضل الله عليك، فما كان لك سوف يصلك على ضعفك ، وما لم يكن لك لن تصل إليه بقوتك!

عمل

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾كن نفسًا هادئة؛ ولا تحمل همًّا.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ الخير المكتوب لك يأتيك حتى يصيبك، فلا تنشغل بحسد الحساد، وثـق بربك.

عمل

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا تظن أن أمرًا ما يقف أمام إرادة الله العزيز القدير وفضله.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كل سبل الأرض لا تقِف أمام خير أرَاده الله لك .

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ آية تدفعك حين تشعر أن هناك من يمنعك.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ عطاؤه سبحانه قد يأتيك دون اختيار منك أو سؤال، فكيف إذا دعوتَه عن يقين؟ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 87].

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ كل سبل الأرض والبشر والكون لا تقف أمام خيرٍ أراده الله لك، اللهم اكتب لنا الخير حيث كان، وبارك لنا فيه.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا راد لفضله ولو كانت الدنيا بأسرها، فمن الذي يحرِم من أراد الله عطاءه؟! ومن يشقي من أراد الله إسعاده.

عمل

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ فلا تحمل همًّا.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ سيقتحم كل العقبات ويأتيك رغم الحواجز سيتجاوز الكارهون سيصل لك.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ ما قسم الله لك من خير فهو آت مضمون، فلا أحد يستطيع منعه.

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ مهما كانت القيود ثقيلة، والمسافات طويلة، والقوى مجتمعة، فلن تستطيع الصمود أمام فضل كتبه الله لك ﴿إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: 3].

وقفة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ على قدر اليقـين تُفتح الخـزائن.

لمسة

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ استعمال الفضل هنا، لم يقل: (فلا راد لهذا الخير)؛ لأن كل خير يصيب الإنسان هو ليس معاوضًا لعمله، وليس حقًّا واجبًا على الله سبحانه، وإنما هو تفضُّل من الله سبحانه وتعالى، فلا يقول الإنسان أنا صليت وعبدت الله عز وجل فجاءني الفضل مقابل هذه العبادة؛ لأنه مهما فعل الإنسان لا يستطيع أن يقابل فضل الله تعالى.

وقفة

[107] من دواعي الاطمئنان: أن تقرأ قول ربِّي سبحانه: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.

عمل

[107] لا تخف على رزقك وربك يقول: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.

وقفة

[107] لا تستطيع أي قوة أن تمنع خيرًا قدره الله، لا عين ولا سحر ولا سُلطة ولا مؤامرة ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

عمل

[107] حدد أكبر أمنياتك أو احتياجاتك، وألح على الله بطلبها محسنًا الظن به سبحانه ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.

تفاعل

[107] ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ سَل الله من فضله الآن.

تفاعل

[107] استعذ بالله من الحسد؛ فإن الله تعالى إذا كتب فضلًا لأحد من عباده؛ فإنه لا راد لعطائه وكرمه ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وإنْ يمسسك الله بضرّ: ﴾

- الواو: استئنافية. إن حرف شرط جازم يمسسك: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإنْ بمعنى: يصبك وعلامة جزمه السكون والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. بضر: جار ومجرور متعلق بيمسسك.

- ﴿ فلا كاشف له: ﴾

- الفاء واقعة في جواب الشرط. لا: نافية للجنس تعمل عمل \"ان\" كاشف: اسم \"لا\" مبني على الفتح في محل نصب. له: جار ومجرور متعلق بكاشف.

- ﴿ إلاّ هو: ﴾

- أداة استثناء ويجوز أن تكون أداة حصر. هو. ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في موضع رفع بدل من موضع \"لا كاشف\" لأن موضع \"لا\" وما عملت فيه رفع بالابتداء ولو كان موضع المستثنى نصبًا لكان إلاّ إياّه. وخبر في لا\" النافية للجنس محذوف تقديره: كائن أو موجود. وجملة \"فلا كاشف\" وما تلاها: جواب شرط جازم مسبوق بنفي مقترن بالفاء في محل جزم بإنْ.

- ﴿ وإنْ يردك بخير فلا رادّ لِفَضْلِه: ﴾

- معطوفة بالواو على \"إن يمسسك الله بضر فلا كاشف\" وتعرب إعرابها وحذفت ياء \"يرد\" لالتقاء الساكنين وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. لفضله: جار ومجرور متعلق بخبر \"لا\" أي لا راد موجود لفضله. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة.

- ﴿ يصيب به من يشاء: ﴾

- يصيب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. به. جار ومجرور متعلق بيصيب. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يشاء: تعرب إعراب \"يصيب\" وصلة الموصول هي جملة \"يشاء\" والعائد ضمير منصوب محلًا لأنه مفعول به بمعنى: من يريده.

- ﴿ من عباده وهو: ﴾

- من عباد: جار ومجرور والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. الواو: استئنافية. هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. و \"من\" حرف جر بياني والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من الموصول \"من\".

- ﴿ الغفور الرحيم: ﴾

- الغفور: خبر \"هو\" مرفوع بالضمة. الرحيم: صفة -نعت- للغفور ويجوز أن يكون خبرًا ثانيًا لهو. '

المتشابهات :

| الأنعام: 17 | ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ |

|---|

| يونس: 107 | ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [107] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ عز وجل أنَّ الأصنامَ لا تضُرُّ ولا تنفَعُ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ النَّفْعَ والضُّرَّ بيدِ اللهِ وحدَه، وأنَّه المُنفَرِدُ بذلك، قال تعالى:

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [108] :يونس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ .. ﴾

التفسير :

أي:{ قُلْ} يا أيها الرسول، لما تبين البرهان{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ} أي:الخبر الصادق المؤيد بالبراهين، الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليكم من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم، أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية، ما فيه أعظم تربية لكم، وإحسان منه إليكم، فقد تبين الرشد من الغي، ولم يبق لأحد شبهة.

{ فَمَنِ اهْتَدَى} بهدى الله بأن علم الحق وتفهمه، وآثره على غيره فلِنَفْسِهِ والله تعالى غني عن عباده، وإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم.

{ وَمَنْ ضَلَّ} عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق، أو عن العمل به،{ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} ولا يضر الله شيئًا، فلا يضر إلا نفسه.

{ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ} فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل. فانظروا لأنفسكم، ما دمتم في مدة الإمهال.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بنداء آخر- أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوجهه للناس فقال: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ...

أى: قل- أيها الرسول الكريم- مخاطبا جميع الناس، سواء منهم من سمع نداءك أم من سيبلغه هذا النداء من بعدك قل لهم جميعا: قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ المتمثل في كتاب الله وفي سنتي مِنْ رَبِّكُمْ وليس من أحد سواه.

فَمَنِ اهْتَدى إلى هذا الحق، وعمل بمقتضاه فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ أى: فإنما تكون منفعة هدايته لنفسه لا لغيره.

وَمَنْ ضَلَّ عن هذا الحق وأعرض عنه فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها أى: فإنما يكون وبال ضلاله على نفسه.

وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ أى بحفيظ يحفظ أموركم، وإنما أنا بشير ونذير والله وحده هو الذي يتولى محاسبتكم على أعمالكم.

ثم أمره- سبحانه- باتباع ما أوحاه إليه فقال: وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ.

يقول تعالى آمرا لرسوله ، صلوات الله وسلامه عليه ، أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه ، [ ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه ]

( وما أنا عليكم بوكيل ) أي : وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به ، وإنما أنا نذير لكم ، والهداية على الله تعالى .

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل ) ، يا محمد ، للناس : (يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ) ، يعني: كتاب الله، فيه بيان كل ما بالناس إليه حاجة من أمر دينهم ، ( فمن اهتدى) ، يقول: فمن استقام فسلك سبيل الحق، وصدّق بما جاء من عند الله من البيان ، (فإنما يهتدي لنفسه) ، يقول: فإنما يستقيم على الهدى، ويسلك قصد السبيل لنفسه، فإياها يبغي الخيرَ بفعله ذلك لا غيرها (6) ، ( ومن ضل) ، يقول: ومن اعوج عن الحق الذي أتاه من عند الله، وخالف دينَه، وما بعث به محمدًا والكتابَ الذي أنـزله عليه ، ( فإنما يضل عليها) ، يقول: فإن ضلاله ذلك إنما يجني به على نفسه لا على غيرها، لأنه لا يؤخذ بذلك غيرها ، ولا يورد بضلاله ذلك المهالكَ سوى نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى (7) ، (وما أنا عليكم بوكيل) ، يقول: وما أنا عليكم بمسلَّط على تقويمكم، إنما أمركم إلى الله، وهو الذي يقوّم من شاء منكم، وإنما أنا رسول مبلّغ أبلغكم ما أرسلتُ به إليكم. (8)

* * *

المعاني :

التدبر :

وقفة

[108] ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ اختيار وصف الرب للتنبيه على أنه إرشاد مِنَ الذي يحب صلاح عباده ، ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم ، وهذا شأن من يربي ، أي يسوس الأمر ويدبره.

وقفة

[108] ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ ما نَفَعَ نَفْسَكَ كَنَفْسِكَ، وما ضَرَّهَا مثلها.

وقفة

[108] ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، والرب سبحانه إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه.

عمل

[108] ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ لا تجادل من ينصحك فالهداية لنفسك، ليست لصالح غيرك، والضلالة عليك، ليست على غيرك؛ فاجلب لنفسك الخير تهنأ دنيا وأخرى.

الإعراب :

- ﴿ قل: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت.

- ﴿ يا أيها الناس: ﴾

- يا: أداة نداء. أي منادى مبني على الضم في محل نصب و\"ها\" للتنبيه. الناس: بدل من \"أيّ\" مرفوع بالضمة.

- ﴿ قد جاءكم الحق من ربكم: ﴾

- قد: حرف تحقيق. جاء: فعل ماضٍ مبني على الفتح. الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور حرك بالضم للإشباع. الحق: فاعل مرفوع بالضمة. من رب: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من \"الحق\" الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ فمن اهتدى: ﴾

- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وحرك آخره بالكسر لالتقاء الساكنين. اهتدى: فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر فعل الشرط في محل جزم بمن أي اهتدى به والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. وجملتا الشرط والجواب في محل رفع خبر \"منْ\".

- ﴿ فإنما يهتدي لنفسه: ﴾

- الجملة: جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم إنما: كافة ومكفوفة أوأداة حصر لا عمل لها. يهتدي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. لنفسه: جار ومجرور متعلق بيهتدي. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة.

- ﴿ ومن ضلّ فإنما يضل عليها: ﴾

- معطوفة بالواو على \"من اهتدى فانما يهتدي لنفسه\" وتعرب إعرابها. والفعل \"ضل\" مبني على الفتح الظاهر. والفعل \"يضل\" مرفوع بالضمة الظاهرة.

- ﴿ وما أنا عليكم بوكيل: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: نافية تعمل عمل \"ليس\" أنا: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم \"ما\". عليكم: جار ومجرور متعلق بخبر \"ما\" والميم علامة جمع الذكور بوكيل: الباء حرف جر زائد. وكيل اسم مجرور لفظًا بحرف الجر منصوب محلًا لأنه خبر \"ما\". '

المتشابهات :

| الأعراف: 158 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ |

|---|

| يونس: 104 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ﴾ |

|---|

| يونس: 108 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ |

|---|

| الحج: 49 | ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [108] لما قبلها : ولَمَّا كَثُرَت الأوامِرُ والنَّواهي في هذه السُّورةِ؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا للناس أنَّ فائدةَ الطَّاعةِ ليست راجعةً إلَّا إليهم، وضرَرَ النُّفورِ ليس عائدًا إلَّا عليهم، قال تعالى:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [109] :يونس المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ .. ﴾

التفسير :

{ وَاتَّبَعَ} أيها الرسول{ مَا يُوحَى إِلَيْكَ} علمًا، وعملاً، وحالاً، ودعوة إليه،{ وَاصْبِرْ} على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل، ولا تضجر، بل دم على ذلك، واثبت،{ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ} بينك وبين من كذبك{ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} فإن حكمه، مشتمل على العدل التام، والقسط الذي يحمد عليه.

وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، وثبت على الصراط المستقيم، حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان، بعد ما نصره [الله] عليهم، بالحجة والبرهان، فلله الحمد، والثناء الحسن، كما ينبغي لجلاله، وعظمته، وكماله وسعة إحسانه.

تم تفسير سورة يونس

والحمد لله رب العالمين.

أى: وَاتَّبِعْ- أيها الرسول الكريم- في جميع شئونك ما يُوحى إِلَيْكَ من ربك من تشريعات حكيمة، وآداب قويمة..

وَاصْبِرْ على مشاق الدعوة وتكاليفها..

حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بينك وبين قومك، وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ. لأنه هو العليم بالظواهر والبواطن، وهو الذي لا معقب لحكمه.

وبعد: فهذه هي سورة يونس- عليه السلام- رأينا ونحن نفسرها كيف أقامت الأدلة على وحدانية الله- عز وجل- وعلى كمال قدرته، وشمول علمه، ونفاذ إرادته، وسعة رحمته، وسمو عزته..

وكيف أنها أقامت الأدلة- أيضا- على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عنده- سبحانه.

وكيف أنها ساقت الأدلة على أن يوم القيامة حق، وعلى أحوال الناس فيه، مما يرقق القلوب القاسية، ويبعث في النفوس الخشية وحسن الاستعداد لهذا اليوم الهائل الشديد، وكيف أنها ساقت جانبا من أحوال بعض الأنبياء مع أممهم، وقررت سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي نجاة رسل الله والمؤمنين بهم، وجعل الرجس على الذين لا يعقلون.

وكيف أنها بينت أحوال الناس في السراء والضراء ... بيانا صادقا قويا مؤثرا، من شأنه أن يحملهم على التحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق الذميمة.

نسأل الله- تعالى- أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأنس نفوسنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين.

وقوله : ( واتبع ما يوحى إليك واصبر ) أي : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه واصبر على مخالفة من خالفك من الناس ، ( حتى يحكم الله ) أي : يفتح بينك وبينهم ، ( وهو خير الحاكمين ) أي : خير الفاتحين بعدله وحكمته .

القول في تأويل قوله تعالى : وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: واتبع ، يا محمد وحي الله الذي يوحيه إليك ، وتنـزيله الذي ينـزله عليك، فاعمل به، واصبر على ما أصابك في الله من مشركي قومك من الأذى والمكاره ، وعلى ما نالك منهم ، حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعلٍ فاصلٍ ، ( وهو خير الحاكمين) ، يقول: وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين . (9) فحكم جل ثناؤه بينه وبينهم يوم بَدْرٍ، ، وقتلهم بالسيف، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن بقي منهم أن يسلك بهم سبيل من أهلك منهم ، أو يتوبوا ويُنيبوا إلى طاعته، كما:-

17914- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) ، قال: هذا منسوخ ، (حتى يحكم الله) ، حكم الله بجهادهم ، وأمره بالغلظة عليهم . (10)

آخر تفسير سورة يونس

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[109] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ﴾ أنت في حاجة إلى صبر من أجل اتباع الحق وتحصيله والعمل به، ثم الدعوة إليه.

وقفة

[109] الوصايا الختامية في سورة يونس: التوحيد ونبذ الشرك: ﴿وأن أقم وجهك للدين حنيفًا ولا تكونن من المشركين﴾ [105]، الإخلاص لله وحده: ﴿ولا تدعُ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك﴾ [106]، اتباع الوحي: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، التزود بالصبر: ﴿وَاصْبِرْ﴾.

عمل

[109] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ وجوب اتباع الكتاب والسُّنَّة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله.

وقفة

[109] قد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا وخصوصًا؛ فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها؛ تصديقًا لخبر الله، وطاعة لأمره.

عمل

[109] اصبر على طاعة الله وعن معاصيه؛ فإن المتبع للوحي يتعرض للشدائد؛ وخاصة في أزمنة الفتن ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

عمل

[109] اعلم أن الله تعالى هو خير الحاكمين؛ الذي قضى بنصر عباده المؤمنين، ورفع ذكرهم، وكبت عدوهم ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

عمل

[109] عندما يعصر الحزن واليأس قلبك بشّره بهذه الآية: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ربّك يدبر الأمر!

وقفة

[109] أول آية في السورة: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [1]، وآخر آيةٍ في السورة: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾، فكأن مجمل السورة يقول: اتبع آيات الكتاب الحكيم، واصبر على ما يصيبك في سبيل ذلك، فإنه طريق صعب، وإن الجنة غالية المهر.

وقفة

[109] ﴿وَاصْبِرْ﴾، ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ﴾ [إبراهيم: 12]، ﴿بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: 24]، ﴿وَاصْبِرُوا﴾ [الأعراف: 128، الأنفال: 46، ص: 6]، ﴿اصْبِرُوا﴾ [آل عمران: 200]، ﴿وَاصْبِرْ﴾ [هود: 115، النحل: 127]، ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24]، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [البلد: 17، العصر: 3]، ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ [البقرة: 45]، وسياقات أخرى غزيرة تذكرنا بأن الصبر هو راحلة هذا الطريق.

عمل

[109] ﴿وَاصْبِرْ﴾ أيها المظلوم، أيها المريض، أيها المهموم، أيها المبتلى، أيها المدين، أيها المأسور ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ واتبع: ﴾

- الواو عاطفة. اتبع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنت.

- ﴿ ما يوحى إليك: ﴾

- ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يوحى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. إليك: جار ومجرور متعلق بيوحى بمعنى ما يوحى إليك من القرآن.

- ﴿ واصبر حتى يحكم الله: ﴾

- واصبر: معطوفة بالواو على \"اتبع\" وتعرب إعرابها. حتى: حرف غاية وجر. يحكم: فعل مضارع منصوب بأنْ مضمرة بعد \"حتى\" وعلامة نصبه: الفتحة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. و \"أنْ\" المضمرة وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلق باصبر وجملة \"يحكم الله\" صلة أنْ المضمرة المصدرية لا محل لها. بمعنى: حتى يحكم الله بينك وبين قومك.

- ﴿ وهو خير الحاكمين: ﴾

- الواو: استئنافية. هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. خير: خبر \"هو\" مرفوع بالضمة. الحاكمين: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. '

المتشابهات :

| الأنعام: 106 | ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ |

|---|

| يونس: 109 | ﴿وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 2 | ﴿وَ اتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [109] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ عز وجل للناس ذلك؛ أمرَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما يوحى إليه، سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا، ويصبر على ما يصيبه من الأذى والمكاره، حتى يقضي الله بينه وبين المكذبين له، قال تعالى:

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [1] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى:هذا{ كِتَابٌ} عظيم، ونزل كريم،{ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} أي:أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظه بهية معانيه.

{ ثُمَّ فُصِّلَتْ} أي:ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان،{ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ} يضع الأشياء مواضعها، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته،{ خَبِيرٌ} مطلع على الظواهر والبواطن.

تعريف بسورة هود- عليه السلام-

1- سورة هود- عليه السلام- هي السورة الحادية عشرة في ترتيب المصحف فقد سبقتها في هذا الترتيب سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس.

أما ترتيبها في النزول، فهي السورة الثانية والخمسون، وكان نزولها بعد سورة يونس.

2- وعدد آياتها: ثلاث وعشرون ومائة آية.

3- وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة هود، فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال:

قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! قال: «شيبتني» «هود» و «الواقعة» ، و «المرسلات» و «عم يتساءلون» و «إذا الشمس كورت» .

وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها.

قال القرطبي بعد أن ساق بعض الأحاديث في فضل هذه السورة. ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس. وتشيب منه الرءوس» .

4- متى نزلت سورة هود؟

جمهور العلماء على أن سورة هود جميعها مكية، وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات منها: وهي قوله- تعالى- فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ، وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ... الآية 12.

وقوله- تعالى- أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ الآية 17.

وقوله- تعالى-: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ الآية 114.

والذي نرجحه أن السورة كلها مكية، وسنرى عند تفسيرنا لهذه الآيات التي قيل بأنها مدنية، ما يشهد لصحة ما ذهبنا إليه.

كذلك نرجح أن هذه السورة الكريمة، كان نزولها في الفترة التي أعقبت حادث الإسراء والمعراج، وذلك لأن نزولها- كما سبق أن أشرنا- كان بعد سورة يونس، وسورة يونس كان نزولها بعد سورة الإسراء، التي افتتحت بالحديث عنه.

وهذه الفترة التي كانت قبيل حادث الإسراء والمعراج والتي أعقبته، تعتبر من أشق الفترات وأحرجها وأصعبها في تاريخ الدعوة الإسلامية.

ففي هذه الفترة مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والمدافع عنه، وماتت كذلك السيدة خديجة- رضى الله عنها- التي كانت نعم المواسى له عما يصيبه من أذى ... ففقد الرسول صلى الله عليه وسلم بموتهما نصيرين عزيزين، كانت لهما مكانتهما العظيمة في نفسه، وتعرض صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لألوان من الأذى والاضطهاد فاقت كل ما سبقها وبلغت الحرب المعلنة من المشركين عليه وعلى دعوته، أقسى وأقصى مداها..

قال ابن إسحاق خلال حديثه عن هذه الفترة: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة- وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها- ويهلك عمه أبى طالب- وكان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين.

فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبى طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا.

ثم قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير قال لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب، وهي تبكى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: «لا تبكى يا بنية، فإن الله مانع أباك» ..

قال: ويقول بين ذلك: «ما نالت منى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب» .

وسنرى عند استعراضنا للسورة الكريمة، أنها صورت هذه الفترة أكمل تصوير.

5- مناسبتها لسورة يونس- عليه السلام-:

قال الآلوسى- رحمه الله-: ووجه اتصالها بسورة يونس، أنه ذكر في سورة يونس قصة نوح- عليه السلام- مختصرة جدا ومجملة، فشرحت في هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور.. ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك، فإن قوله- تعالى- هنا الر. كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ... نظير قوله- سبحانه- هناك الر. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ ... بل بين مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط- أيضا-، حيث ختمت بنفي الشرك، واتباع الوحى، وافتتحت هذه ببيان الوحى والتحذير من الشرك.

6- عرض إجمالى للسورة الكريمة:

عند ما نطالع سورة هود بتدبر وتأمل، نراها في الربع الأول منها- قد افتتحت بالتنويه بشأن القرآن الكريم. وبدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله- تعالى- وحده، وإلى التوجه إليه بالاستغفار والتوبة الصادقة، حتى ينالوا السعادة في دنياهم وآخرتهم.

قال- تعالى-: الر. كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثم وضحت السورة جانبا من مسالك الكافرين، تلك المسالك التي تدل على جهالاتهم بعلم الله التام، وبقدرته النافذة، وفصلت مظاهر هذه القدرة، وشمول هذا العلم..

قال- تعالى-: أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ، يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ.

ثم بينت أحوال الإنسان في حالة منحه النعمة، وفي حالة سلبها عنه، وساقت للرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يسليه عما أصابه من كفار مكة، وتحدتهم أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن الكريم، وأنذرتهم بسوء عاقبة المعرضين عن دعوة الله، الصادين عن سبيله، الكافرين بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، وبشرت المؤمنين بحسن العاقبة، وضربت المثل المناسب لكل من فريقى الكافرين والمؤمنين.

استمع إلى السورة الكريمة وهي تصور كل ذلك بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول:

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ....

إلى أن تقول بعد حديث مفصل عن الكافرين وسوء عاقبتهم: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا، أَفَلا تَذَكَّرُونَ.

فإذا ما وصلنا إلى الربع الثاني من سورة هود، وجدناها تسوق لنا بأسلوب مفصل، قصة نوح- عليه السلام- مع قومه، فتحكى أمره لهم بعبادة الله وحده، كما تحكى الرد القبيح الذي رد به عليه زعماؤهم، وكيف أنه- عليه السلام- لم يقابل سفاهتهم بمثلها، بل خاطبهم بلفظ «يا قوم» الدال على أنه واحد منهم، يسره ما يسرهم، ويؤلمه ما يؤلمهم، ومع هذا فقد لجوا في طغيانهم وقالوا له- كما حكى القرآن عنهم- يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا، فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ....

فكان رده عليهم إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ....

وقد أتاهم الله- تعالى- بالعذاب الذي استعجلوه فأغرقهم بالطوفان الذي غشيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والذي قطع دابرهم.

ثم نراها بعد ذلك في الربع الثالث، تقص علينا مشهدا مؤثرا، مشهد نوح- عليه السلام- وهو ينادى ابنه الذي استحب الكفر على الإيمان فيقول له بشفقة وحرص:

يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ.

ولكن الابن العاق لا يستمع إلى نصيحة أبيه العطوف بل يقول له: سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ.

ويجيبه الأب بحزن وحسم لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ.

ويتضرع الأب الحزين إلى ربه فيقول: رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ.

ويأتيه الجواب من الله- تعالى-: يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ، فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ.

ويلجأ نوح- عليه السلام- إلى خالقه، مستعيذا به من غضبه فيقول: رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ.

فيقبل الله- تعالى- ضراعته فيقول: يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ، وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ.

ثم يختم الله- تعالى- قصة نوح، بتسلية النبي- صلى الله عليه وسلم-، وبما يدل على أن هذا القرآن من عند الله، فيقول: تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ، إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

ثم تسوق السورة بعد ذلك قصة هود- عليه السلام- مع قومه، فتحكى دعوته لهم إلى عبادة الله- تعالى-، ومصارحته إياهم بأنه لا يريد منهم أجرا على دعوته وإرشادهم إلى ما يزيدهم غنى على غناهم وقوة على قوتهم، ولكنهم قابلوا تلك النصائح الغالية بالتكذيب والسفاهة، فقالوا له- كما حكت السورة عنهم- يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ، وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ، وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ.....

فيرد عليهم هود بقوله: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ، وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها....

ثم كانت النتيجة بعد هذه المحاورات والمجادلات أن نجى الله هودا، والذين آمنوا معه، أما الكافرون بدعوته، فقد نزل بهم العذاب الغليظ، الذي تركهم صرعى، كأنهم أعجاز نخل خاوية ...

وفي الربع الرابع منها تسوق لنا السورة الكريمة، ما دار بين صالح وقومه، حيث أمرهم بعبادة الله، وذكرهم بنعمه عليهم، وحذرهم من الاعتداء على الناقة التي هي لهم آية.. ولكنهم استخفوا بتذكيره وبتحذيره فكانت النتيجة إهلاكهم ...

قال- تعالى- فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها، أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ.

ثم قصت علينا السورة الكريمة، ما فعله إبراهيم- عليه السلام- عند ما جاءه رسل الله بالبشرى، وكيف أنهم قالوا له عند ما أنكرهم وأوجس منهم خيفة: لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ....

ثم وضحت حال لوط- عليه السلام- عند ما جاءه هؤلاء الرسل وحكت ما دار بينه وبين قومه الذين جاءوه يهرعون إليه عند ما رأوا الرسل، فقال لهم: يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ.....

فيقولون له في صفاقة وانحراف عن الفطرة السليمة: لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ.

وأسقط في يد لوط- عليه السلام-، وأحس بضعفه أمام هؤلاء المنحرفين المندفعين إلى ارتكاب الفاحشة، اندفاع المجنون إلى حتفه، فقال بأسى وحزن: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ.

وهنا كشف له الرسل عن طبيعتهم، وأخبروه بمهمتهم وطلبوا منه أن يغادر هو ومن آمن معه مكان إقامتهم، فإن العذاب نازل بهؤلاء المجرمين بعد وقت قصير.

قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

ثم تتابع السورة الكريمة في الربع الخامس ، حديثها عن جانب من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، فتحدثنا عن قصة شعيب- عليه السلام- مع قومه، وكيف أنه قال لهم مقالة كل رسول لقومه يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ.

ثم نهاهم بأسلوب رصين حكيم، عن ارتكاب الفواحش التي كانت منتشرة فيهم، وهي إنقاص الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم ...

ولكنهم- كعادة السفهاء الطغاة- قابلوا نصائحه بالتهكم والاستخفاف والوعيد ...

فكانت النتيجة أن حل بهم عذاب الله الذي أهلكهم، كما أهلك أمثالهم.

قال- تعالى- وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها، أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ.

ثم تسوق السورة بعد ذلك بإيجاز، جانبا من قصة موسى مع فرعون وملئه، الذين اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد.

ثم تعقب على كل تلك القصص السابقة، بتعقيب يدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه- سبحانه- لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ... قال- تعالى-:

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ....

أما في الربع السادس والأخير منها، فنراها تبين بأسلوب قوى منذر، أن الناس سيأتون ارتكاب الفاحشة، اندفاع المجنون إلى حتفه، فقال بأسى وحزن: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ.

وهنا كشف له الرسل عن طبيعتهم، وأخبروه بمهمتهم وطلبوا منه أن يغادر هو ومن آمن معه مكان إقامتهم، فإن العذاب نازل بهؤلاء المجرمين بعد وقت قصير.

قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

ثم تتابع السورة الكريمة في الربع الخامس ، حديثها عن جانب من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، فتحدثنا عن قصة شعيب- عليه السلام- مع قومه، وكيف أنه قال لهم مقالة كل رسول لقومه يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ.

ثم نهاهم بأسلوب رصين حكيم، عن ارتكاب الفواحش التي كانت منتشرة فيهم، وهي إنقاص الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم ...

ولكنهم- كعادة السفهاء الطغاة- قابلوا نصائحه بالتهكم والاستخفاف والوعيد ...

فكانت النتيجة أن حل بهم عذاب الله الذي أهلكهم، كما أهلك أمثالهم.

قال- تعالى- وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها، أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ.

ثم تسوق السورة بعد ذلك بإيجاز، جانبا من قصة موسى مع فرعون وملئه، الذين اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد.

ثم تعقب على كل تلك القصص السابقة، بتعقيب يدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه- سبحانه- لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ... قال- تعالى-:

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ....

أما في الربع السادس والأخير منها، فنراها تبين بأسلوب قوى منذر، أن الناس سيأتون يوم القيامة، منهم الشقي ومنهم السعيد، وأنه- سبحانه- سيوفى كل فريق منهم جزاءه غير منقوص.

ثم ترشد إلى ما يوصل إلى السعادة، فتدعو إلى الاستقامة على أمر الله، وإلى عدم الركون إلى الظالمين، وإلى إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وإلى الصبر الجميل.

قال- تعالى-: فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا، إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ. وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

ثم ختمت السورة الكريمة ببيان أن من أهم مقاصد ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، وتسليته عما أصابه، وتبشيره بأن العاقبة له ولأتباعه.

قال- تعالى-: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ، وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

7- أهم الموضوعات التي عنيت السورة الكريمة بالحديث عنها:

من استعراضنا لسورة هود، ومن معرفة الفترة التي نزلت فيها، نستطيع أن نقول: إن السورة الكريمة قد عنيت بالحديث عن موضوعات متنوعة من أهمها ما يأتى:

(ا) ترغيب الناس في طاعة الله، وتحذيرهم من معصيته، وهذا المعنى نراه في كثير من آيات سورة هود، ومن ذلك:

قوله- تعالى-: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ....

وقوله- تعالى- حكاية عن هود- عليه السلام-: وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ....

وقوله- تعالى- حكاية عن شعيب- عليه السلام-: وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ، وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ....

(ب) تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه، ومن مظاهر هذه التسلية، أن السورة الكريمة قد اشتملت في معظم آياتها على قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم. فقد ذكرت نواحي متنوعة من قصة نوح مع قومه، ومن قصة هود مع قومه، ومن قصة صالح مع قومه، ومن قصة شعيب مع قومه، ومن قصة لوط مع قومه ...

وقد تحدثت خلال كل قصة عن المسالك الخبيثة، والمجادلات الباطلة، التي اتبعها الطغاة مع أنبيائهم الذين جاءوا لسعادتهم وهدايتهم.

كما ختمت كل قصة من هذه القصص، ببيان حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة المكذبين..

وفي ذلك ما فيه من التسلية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عما لحقه من أذى، وما أصابه من اضطهاد، وما تعرض له من اعتداء عليه وعلى أصحابه.

وكأن ما ورد في هذه السورة من قصص طويل متنوع، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن ما أصابك من قومك يا محمد، قد أصاب الأنبياء السابقين من أقوامهم، فاصبر كما صبروا، فإنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك.

(ج) إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، وليس من كلام البشر..

فقد تحداهم هنا أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم في موطن آخر أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، وساق لهم- على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من أخبار الأولين، ومن قصص الأنبياء مع أقوامهم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معاصرا لهؤلاء السابقين، ولم يكن قارئا لأخبارهم فدل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه.

قال- تعالى-: أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

وقال- تعالى-: تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ، إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ.

(د) بيان سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي أنه- سبحانه- لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم بإعراضهم عن الحق، واتباعهم للهوى، واستحقاقهم للعقوبة التي هي جزاء عادل لكل ظالم.

وهذا البيان نراه في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك قوله- تعالى- في ختام الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم.

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ. وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ، ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. وَما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.....

وبعد: فهذه تعريفات عن سورة هود، رأينا أن نذكرها قبل البدء في تفسيرها، وأرجو أن يكون في ذكرها ما يعطى القارئ صورة واضحة عن هذه السورة الكريمة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد سيد طنطاوى

سورة هود- عليه السلام- من السور التي افتتحت ببعض حروف التهجي، وقد سبق أن تكلمنا بشيء من التفصيل عند تفسيرنا لسور: البقرة، وآل عمران، والأعراف، ويونس، عن آراء العلماء في المراد بهذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور.

ورجحنا أن هذه الحروف المقطعة، قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن، على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن.

فكأن الله- تعالى- يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله- تعالى-: هاكم القرآن ترونه مؤلفا من كلام هو من جنس ما تؤلفون به كلامكم، ومنظوما من حروف هي من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم، فإن كنتم في شك من كونه منزلا من عند الله فهاتوا مثله، وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك، أو هاتوا عشر سور من مثله، أو هاتوا سورة واحدة.

فلما عجزوا- وهم أهل الفصاحة والبيان- ثبت أن غيرهم أعجز، وأن هذا القرآن من عند الله، وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.

وقوله: أُحْكِمَتْ آياتُهُ من الإحكام- بكسر الهمزة- وهذه المادة تستعمل في اللغة لمعان متعددة، ترجع إلى شيء واحد هو المنع. يقال: أحكم الأمر. أى: أتقنه ومنعه من الفساد. أى: منع نفسه ومنع الناس عما لا يليق: ويقال أحكم الفرس، إذا جعل له حكمة تمنعه من الجموح والاضطراب.

وقوله: ثُمَّ فُصِّلَتْ من التفصيل، بمعنى التوضيح والشرح للحقائق والمسائل المراد بيانها، بحيث لا يبقى فيها اشتباه أو لبس.

والمعنى: هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد، هو كتاب عظيم الشأن، جليل القدر، فقد أحكم الله آياته إحكاما بديعا، وأتقنها إتقانا معجزا، بحيث لا يتطرق إليها خلل أو فساد. ثم فصل- سبحانه- هذه الآيات تفصيلا حكيما، بأن أنزلها نجوما، وجعلها سورا سورا، مشتملة على ما يسعد الناس في دنياهم وآخرتهم، من شئون العقائد، والعبادات، والمعاملات، والآداب، والأحكام.

قال صاحب الكشاف ما ملخصه: أُحْكِمَتْ آياتُهُ أى: نظمت نظما رصينا محكما، بحيث لا يقع فيه نقض ولا خلل، كالبناء المحكم المرصف.. وقيل: منعت من الفساد، من قولهم: أحكمت الدابة، إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح، قال جرير:

أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إنى أخاف عليكمو أن أغضبا

ثُمَّ فُصِّلَتْ كما تفصل القلائد بالفرائد، ومن دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص، أو جعلت فصولا سورة سورة، وآية آية، أو فرقت في التنزيل ولم تنزل جملة واحدة» .

وثُمَّ في قوله- سبحانه- «ثم فصلت» للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل، لما في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس، لأن العقول ترتاح إلى التفصيل بعد الإجمال، والتوضيح بعد الإيجاز.

وجملة مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ صفة أخرى للكتاب، وصف بها، لإظهار شرفه من حيث مصدره، بعد أن وصف بإحكام آياته وتفصيلها الدالين على علو مرتبته من حيث الذات أى: هذا الكتاب الذي أتقنت آياته إتقانا بديعا، وفصلت تفصيلا رصينا، ليس هو من عند أحد من الخلق، وإنما هو من عند الخالق الحكيم في كل أقواله وأفعاله، الخبير بظواهر الأمور وبواطنها.

قال الشوكانى: وفي قوله مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ لف ونشر، لأن المعنى: أحكمها حكيم، وفصلها خبير، عالم بمواقع الأمور .

تفسير سورة هود [ وهي مكية ]

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة قال : قال أبو بكر : سألت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما شيبك ؟ قال : " شيبتني هود ، والواقعة ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت " .

وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن شيبان ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، قد شبت ؟ قال : " شيبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت " وفي رواية : " هود وأخواتها " .

وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا حماد بن الحسن ، حدثنا سعيد بن سلام ، حدثنا عمر بن محمد ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " شيبتني هود وأخواتها : الواقعة ، والحاقة ، وإذا الشمس كورت " وفي رواية : " هود وأخواتها " .

وقد روي من حديث ابن مسعود ، فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أحمد بن طارق الرائشي ، حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه; أن أبا بكر قال : يا رسول الله ، ما شيبك ؟ قال : " هود ، والواقعة " .

عمرو بن ثابت متروك ، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود . والله أعلم .

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا ، وبالله التوفيق .

وأما قوله : ( أحكمت آياته ثم فصلت ) أي : هي محكمة في لفظها ، مفصلة في معناها ، فهو كامل صورة ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهد ، وقتادة ، واختاره ابن جرير .

وقوله : ( من لدن حكيم خبير ) أي : من عند الله الحكيم في أقواله ، وأحكامه ، الخبير بعواقب الأمور .

القول في تأويل قوله تعالى : الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1)

قال أبو جعفر: قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله : (الر) ، والصواب من القول في ذلك عندنا بشواهده ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . (11)

* * *

وقوله: (كتاب أحكمت آياته) ، يعني: هذا الكتاب الذي أنـزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن.

* * *

ورفع قوله: " كتاب " بنيّة: " هذا كتاب ".

فأما على قول من زعم أن قوله: (الر) ، مرادٌ به سائر حروف المعجم التي نـزل بها القرآن، وجعلت هذه الحروف دلالةً على جميعها، وأن معنى الكلام: " هذه الحروف كتاب أحكمت آياته " ، فإن الكتاب على قوله ، ينبغي أن يكون مرفوعًا بقوله: (الر).

* * *

وأما قوله: (أحكمت آياته ثم فصلت) ، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم: تأويله: أحكمت آياته بالأمر والنهي، ثم فصلت بالثَّواب والعقاب.

*ذكر من قال ذلك:

17915- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم، قال، أخبرني أبو محمد الثقفي، عن الحسن في قوله: (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) ، قال: أحكمت بالأمر والنهي، وفصلت بالثواب والعقاب. (12)

17916- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن: (الر كتاب أحكمت آياته) ، قال: أحكمت في الأمر والنهى ، وفصلت بالوعيد. (13)

17917- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله بن الزبير، عن ابن عيينة، عن رجل، عن الحسن: (الر كتاب أحكمت آياته) ، قال: بالأمر والنهي ، (ثم فصلت) ، قال: بالثواب والعقاب.

* * *

وروي عن الحسن قولٌ خلاف هذا. وذلك ما:-

17918- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين، قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن أبي بكر، عن الحسن، قال ، وحدثنا عباد بن العوام، عن رجل، عن الحسن قال: (أحكمت) ، بالثواب والعقاب ، (ثم فصلت) ، بالأمر والنهي.

* * *

وقال آخرون: معنى ذلك: ( أحكمت آياته ) من الباطل، ثم فصلت، فبين منها الحلال والحرام.

*ذكر من قال ذلك:

17919- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) ، أحكمها الله من الباطل ، ثم فصلها بعلمه، فبيّن حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته.

* * *

17920- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: (أحكمت آياته ثم فصلت) ، قال: أحكمها الله من الباطل، ثم فَصَّلها، بيَّنها.

* * *

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قولُ من قال: معناه: أحكم الله آياته من الدَّخَل والخَلَل والباطل، ثم فصَّلها بالأمر والنهي.

وذلك أن " إحكام الشيء " إصلاحه وإتقانه ، و " إحكام آيات القرآن " إحكامها من خلل يكون فيها ، أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قِبَله. (14)

وأما " تفصيل آياته " فإنه تمييز بعضها من بعض، بالبيان عما فيها من حلال وحرام ، وأمرٍ ونهي. (15)

* * *

وكان بعض المفسرين يفسر قوله: (فصلت)، بمعنى: فُسِّرت، وذلك نحو الذي قلنا فيه من القول.

*ذكر من قال ذلك:

17921- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى قال ، حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: (ثم فصلت) ، قال: فُسِّرت .

17922- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن نمير، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (فصلت)، قال: فُسّرت.

17923-. . . . قال، حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج قال، بلغني عن مجاهد: (ثم فصلت) ، قال: فسّرت .

17924- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

17925-. . . . قال، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

17926- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

* * *

وقال قتادة: معناه: بُيِّنَتْ، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبلُ، وهو شبيه المعنى بقول مجاهد.

* * *

وأما قوله: (من لدن حكيم خبير)، فإن معناه: (حكيم ) بتدبير الأشياء وتقديرها، خبير بما تؤول إليه عواقبُها. (16)

17927- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: (من لدن حكيم خبير)، يقول: من عند حكيم خبير. (17)

-------------------------

الهوامش :

(1) انظر تفسير " المس " فيما سلف ص : 49 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

وتفسير " الضر " فيما سلف من فهارس اللغة ( ضرر ) .

(2) انظر تفسير " الكشف " فيما سلف 11 : 354 / 13 : 73 / 15 : 36 ، 205 .

(3) انظر تفسير " الخير " فيما سلف من فهارس اللغة ( خير ) .

(4) انظر تفسير " الإصابة " فيما سلف من فهارس اللغة ( صوب ) .

(5) انظر تفسير " الغفور " و " الرحيم " فيما سلف من فهارس اللغة ( غفر ) ، ( رحم ) .

(6) انظر تفسير " الاهتداء " فيما سلف من فهارس اللغة ( هدى ) .

(7) انظر تفسير " الضلال " فيما سلف من فهارس اللغة ( ظلل ) .

(8) انظر تفسير " وكيل " فيما سلف 12 : 33 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .

(9) انظر تفسير " الحكم " فيما سلف 12 : 561 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

(10) عند هذا الموضع ، انتهى جزء من التقسيم القديم ، وفي مخطوطتنا بعد هذا ما نصه :

" آخر تفسير سورة يونس عليه السلام والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله .

يتلوه تفسير السورة التي يذكر فيها هود " .

يتلوه :

" بسم الله الرحمن الرحيم ربّ يسِّرْ "

(11) انظر ما سلف 1 : 205 - 224 / 6 : 149 - 12 : 293 ، 294 / 15 : 7 .

(12) الأثر : 17915 - " أبو محمد الثقفي " ، الراوي عن الحسن ، لم أعلم من يكون .

(13) الأثر : 17916 - " عبد الكريم بن محمد الجرجاني " ، قاضي جرجان ، روى عن قيس بن الربيع ، وأبي حنيفة ، وزهير بن معاوية ، وابن جريج ، وغيرهم . روى عنه أبو يوسف القاضي ، وابن عيينة ، وهما أكبر منه ، والشافعي ، وغيرهم . مات سنة نيف وسبعين ومائة ، فلا أدري أيدرك محمد بن حميد أن يروي عنه أم لا ؟ مترجم في التهذيب .

(14) انظر تفسير " الإحكام " فيما سلف 6 : 170 ، 174 - 182 .

(15) انظر تفسير " تفصيل الآيات " فيما سلف ص : 91 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

(16) انظر تفسير " حكيم " و " خبير " فيما سلف من فهارس اللغة ( حكم ) ، ( خبر ) .

(17) انظر تفسير " من لدن " فيما سلف 6 : 362 .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] سورة هود فيها ذكر الأمم، وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى؛ فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظات البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى يلطف بهم في تلك الأحايين؛ حتى يقرؤوا كلامه.

وقفة

[1] ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ لو نزعت من القرآن لفظة، ثم بحثت بلسان العرب لفظة أحسن منها؛ لم توجد .

وقفة

[1] ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ أهمية الكتاب تكمن في أمرين: الأول: الجهة التي أصدرته (حَكِيمٍ خَبِيرٍ) هذا يدل على العلو، فكتاب الموظف ليس مثل كتاب المدير ولا السلطان، إذن الكتاب أهميته تكون من أهمية المرسِل، الثاني: محتواه، ماذا فيه؟ الحكمة.

وقفة

[1] ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فُصِّلت الأحكام فيها تفصيلًا تامًّا، والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظمًا محكمًا، لا يلحقها تناقض ولا خلل، وقيل: أُحكم نزولًا؛ لأنه قد نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم فُصل حسب الحوادث.

وقفة

[1] ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، قال تعالى: ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ فأحكمت ألفاظه، وفصلت معانيه، أو بالعكس -على الخلاف-، فكلٌّ من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر، سواء بسواء، وأمر بكل خير، ونهى عن كل شر.

وقفة

[1] مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله ﴿الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.

وقفة

[1] ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ كتاب بهذا الوصف فصله (حكيم) يضع الأمور في مواضعها، (خبير) يعلم ما كان وما سيكون؛ لحريٌّ بِنَا أن نجعله منهاج حياة.

وقفة

[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ الخوض في التفاصيل مظنة الزلل والخلل إلا القرآن؛ فهو محكم متقن مع ما فيه من تفصيل.

وقفة

[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ أي محكمة في لفظها ومفصلة في معناها، فهو كامل من جهتين الصورة والمعنى.

لمسة

[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ (ثُمَّ) هنا لترتيب الإخبار وليس ترتيبًا زمانيًا، كما تقول: فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ ... * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [البلد: 12-17]، فلو لم يكن مؤمنًا فلا قيمة لما أنفق، إذن هذا ترتيب الإخبار لا ترتيب الوقوع.

وقفة

[1] ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ لم يجمع هذين الوصفين الإحكام والتفصيل إلا في هذا الموضع، إما أن يذكر الإحكام: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: 1]، أو التفصيل: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [فصلت: 3]، ﴿أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114].

وقفة

[1] ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته، وجلاله، واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة.

وقفة

[1] ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ ولم يقل: من رحمن ولا رحيم؛ للتنصيص على أنه لابد من الحكمة.

وقفة

[1] ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ اســم الله (الـحـكـيـم): الموصوف بكمال الحكمة.

الإعراب :

- ﴿ الر كتاب: ﴾

- الر: شرحت وأعربت في سورة سابقة. كتاب: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، مرفوع بالضمة.

- ﴿ أحكمت آيات: ﴾

- الجملة: في محل رفع صفة -نعت- لكتاب. أحكمت: فعل ماضٍ مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. آياته: نائب فاعل مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. بمعنى: نظمت نظمًا محكمًا.

- ﴿ ثم فصلت: ﴾

- ثم: عاطفة معناها التراخي في الحال وليس في الوقت. فصلت: تعرب إعراب \"أحكمت\" ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هي أي الآيات. بمعنى: فصلت بالعقائد والأحكام والمواعظ والأخبار.

- ﴿ من لدن حكيم خبير: ﴾

- الجرور المتعلق بفصلت في محل رفع صفة ثانية لكتاب، ويجوز أن يكون في محل رفع خبرًا ثانيًا أي خبرًا بعد خبر. أو صلة لأحكمت وفصلت: أي من عنده إحكامها وتفصيلها، وفيها طباق حسن. '

المتشابهات :

| هود: 1 | ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ |

|---|

| فصلت: 3 | ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعةِ؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فصلت:

قرئ:

فصلت، بفتحتين، خفيفة، على لزوم الفعل للآيات، وهى قراءة عكرمة، والضحاك، والجحدري، وزيد بن على، وابن كثير.

مدارسة الآية : [2] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي .. ﴾

التفسير :