الإحصائيات

سورة الجن

| ترتيب المصحف | 72 | ترتيب النزول | 40 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.00 |

| عدد الآيات | 28 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.70 |

| ترتيب الطول | 64 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 1/6 | قل: 1/5 | ||

الروابط الموضوعية

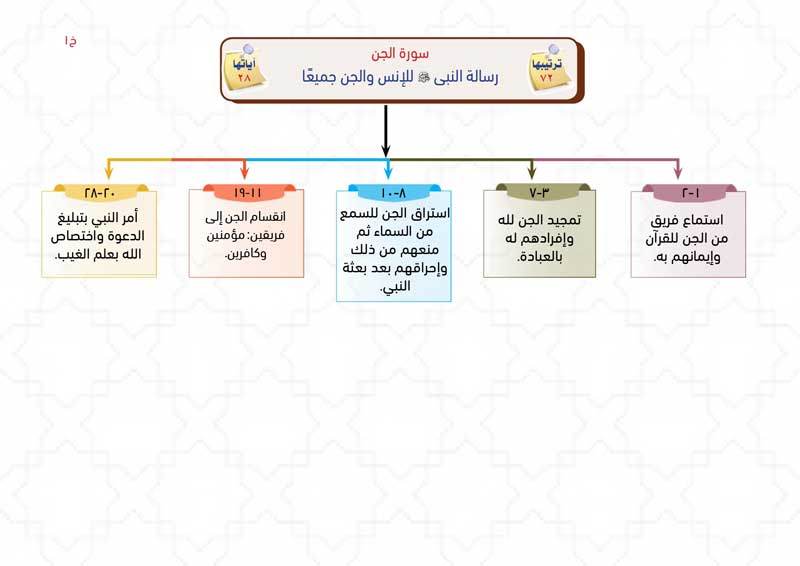

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (7) عدد الآيات (7)

إيمانُ فريقٍ من الجنِّ بالقرآنِ حينَ سمعُوا تِلاوتَه من النَّبي ﷺ في صلاةِ الفجرِ ببطنِ نَخْلَةَ بعدَ عودتِه من الطَّائفِ قُبيلِ الإسراءِ والمِعْرَاجِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (8) الى الآية رقم (13) عدد الآيات (6)

ثُمَّ أخبرَ اللهُ هنا عن محاولاتِ الجنِّ استراقَ السمعِ من السَّماءِ، وإحاطةِ السَّماءِ بالحَرَسِ من الملائكةِ، وإرسالِ الشُهُبِ عليهم بعدَ بعثةِ النَّبي ﷺ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الجن

رسالة النبى ﷺ للإنس والجن جميعًا

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الجن تسألك:: سورة الجن تقول لنا: دعوة الإسلام دعوة عالمية، رسالة تشمل الإنس والجن جميعًا.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الجن».

- • معنى الاسم :: الجن: هي مخلوقات عاقلة لا تدركها الحواس، وهي مخلوقة من نار، وخلقت قبل الإنسان، وهي مكلفة كالإنس.

- • سبب التسمية :: : سميت بهذا الاسم؛ لأنه ذُكر فيها أوصاف الجن وأحوالهم وطوائفهم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ قُلْ أُوحِيَ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن دعوة الإسلام دعوة عالمية؛ تشمل الإنس والجن جميعًا، واشتراك الجن مع الإنس في التكاليف الشرعية.

- • علمتني السورة :: أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، فعلينا أن نتدبره ونعمل به: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾

- • علمتني السورة :: تعظيم الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾

- • علمتني السورة :: أن ادعاء الولد والصاحبة لله سفاهة، سواء نطق به شيطان من الجن، أو أحد من الأنس: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الجن من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الجن من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الجن أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تستفتح بأسلوب الأمر، وعدد السور التي افتتحت بالأمر 6 سور، وهي: الجن، والعلق، والكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس، وكلها افتتحت بفعل الأمر: (قل)، ما عدا العلق افتتحت بفعل الأمر: (اقرأ)، وكلها سور مكية، وكلها جاءت في قسم المفصل.

• سورة الجن اهتمت بتصحيح كثير من المعلومات الخاطئة والأوهام الجاهلية عن الجن، كعلمهم بالغيب، وقدرتهم السيطرة والتحكم بعالم الإنس، وجعل بينهم وبين الله نسبًا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عنهم رسالته.

• اهتم القرآن المكي بالحديث عن الجن، وبيان حقيقتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنهم، فقد ذُكِرَ موضوعهم في 16 سورة مكية، ولكن أكثر سورة تحدثت عن الجن هي سورة الجن.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نجتهد في الدعوة إلى الله، ونبذل ما نملك من جهد؛ فإن الله يتكفل بإيصالها إلى أمم لا نستطيع الوصول إليها, وسيحمل لواءها من لا يخطر على بالنا.

• أن نقرأ آياتٍ من القرآنِ مستحضرين استماعَ الملائكةِ والجنِّ لقراءتِنا، لعلَّه يُكتبُ لنا أجرُ استماعِهم: ﴿اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ (1).

• أن نكثر من الثناء على القرآن والمدح له: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ (1).

• أن نتدبر القرآن ونعمل به: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ (1، 2).

• أن نعظم الله تبارك وتعالى، ونمجده: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (3).

• ألا نستعيذ بأحد إلا الله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (6).

• ألا نَنْسُب الشرّ إلى الله: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ (10).

• أن نراقب الله في أفعالنا وأقوالنا، ونحذر من مخالفة أمره: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ (28).

تمرين حفظ الصفحة : 572

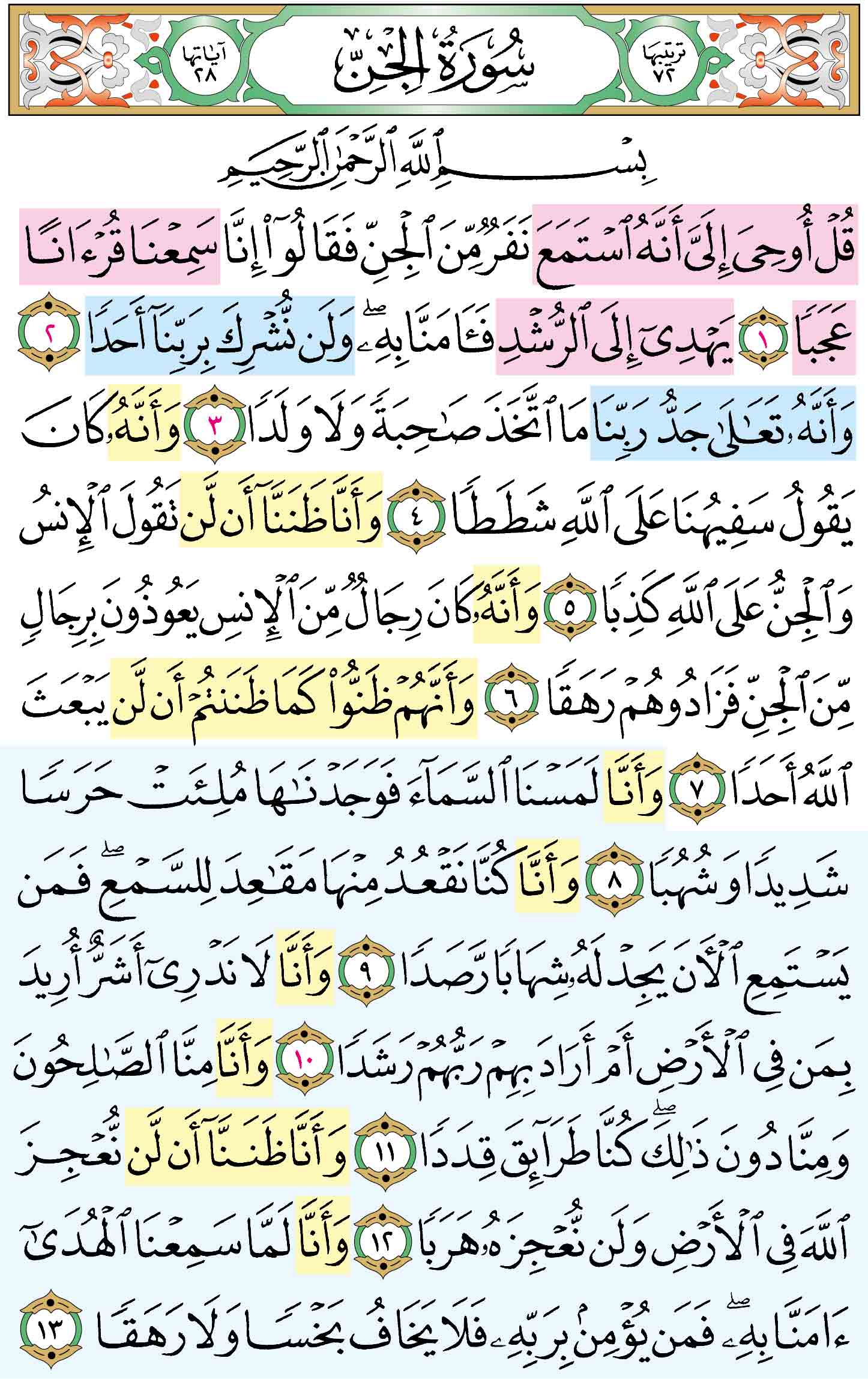

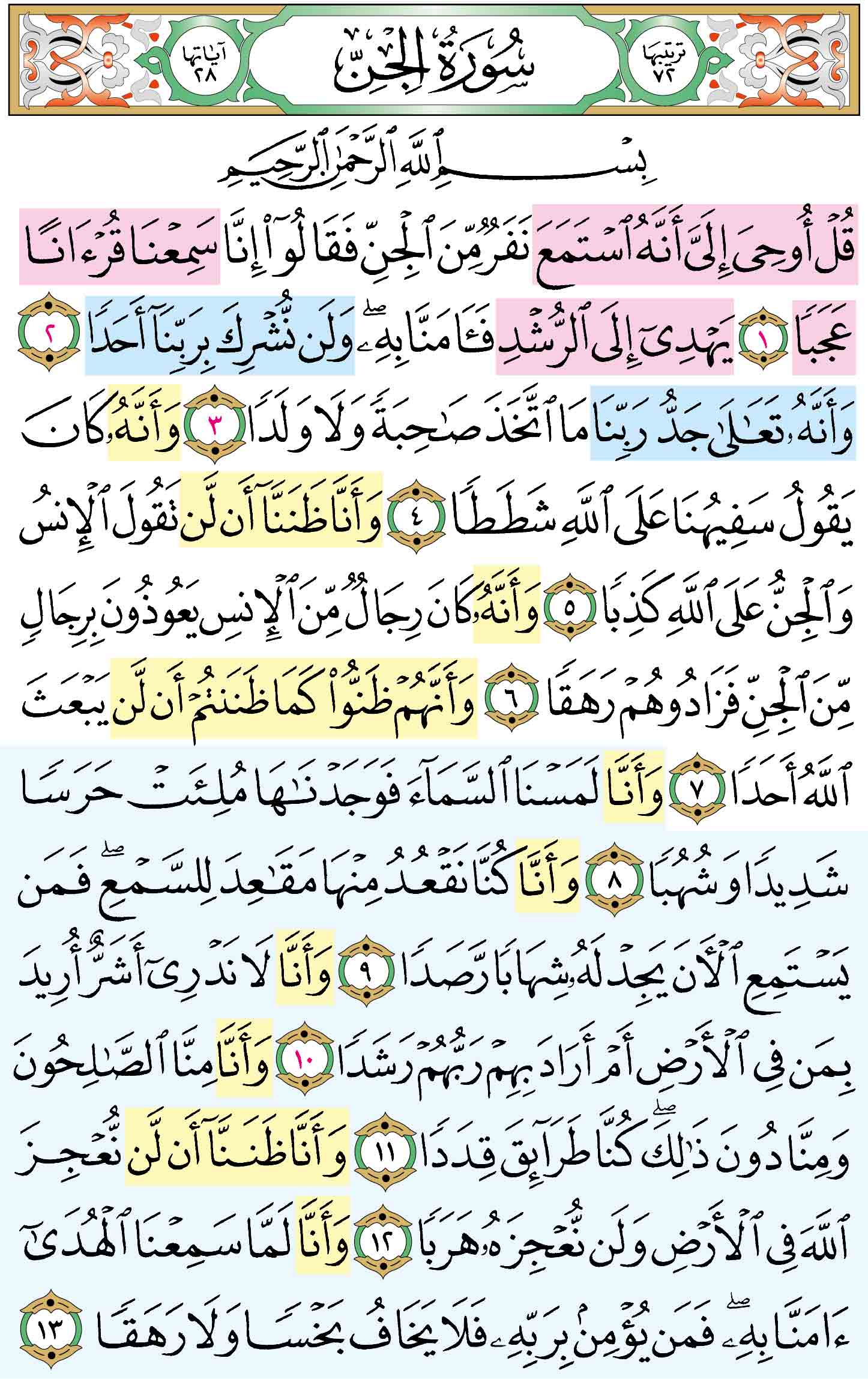

مدارسة الآية : [1] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ .. ﴾

التفسير :

أي:{ قُلْ} يا أيها الرسول للناس{ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ} صرفهم الله [إلى رسوله] لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة [وتتم عليهم النعمة] ويكونوا نذرالقومهم. وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه، قالوا:أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه، ووصلت حقائقه إلى قلوبهم،{ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} أي:من العجائب الغالية، والمطالب العالية.

تفسير سورة الجن

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الجن» من السور المكية الخالصة، وتسمى بسورة قُلْ أُوحِيَ ... ، وعدد آياتها ثمان وعشرون آية بلا خلاف، وكان نزولها بعد سورة «الأعراف» وقبل سورة «يس» وقد سبقها في ترتيب النزول ثمان وثلاثون سورة، إذ هي السورة التاسعة والثلاثون- كما ذكر السيوطي-.

أما ترتيبها في المصحف، فهي السورة الثانية والسبعون.

2- والمتدبر لهذه السورة الكريمة، يراها قد أعطتنا صورة واضحة عن عالم الجن، فهي تحكى أنهم أعجبوا بالقرآن الكريم، وأن منهم الصالح ومنهم غير الصالح، وأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم أهل للثواب والعقاب، وأنهم لا يملكون النفع لأحد، وأنهم خاضعون لقضاء الله- تعالى- فيهم.

كما أن هذه السورة قد ساقت لنا ألوانا من سنن الله التي لا تتخلف، والتي منها: أن الذين يستقيمون على طريقه يحيون حياة طيبة في الدنيا والآخرة..

كما أنها لقنت النبي صلى الله عليه وسلم الإجابات التي يرد بها على شبهات المشركين وأكاذيبهم، وساقت له ما يسليه عن سفاهاتهم، وما يشرح صدره، ويعينه على تبليغ رسالة ربه..

ويبدو أن نزول هذه السورة الكريمة كان في حوالى السنة العاشرة، أو الحادية عشرة، من البعثة- كما سنرى ذلك من الروايات-، وأن نزولها كان دفعة واحدة..

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات روايات منها ما أخرجه الشيخان والترمذي، عن ابن عباس أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر- من الجن- الذي أخذوا نحو تهامة، عامدين إلى سوق عكاظ، فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بنخلة يصلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما سمعوا القرآن، استمعوا إليه وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء.

فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنزل الله- تعالى- على نبيه قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ....

وروى أبو داود عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتانى داعي الجن، فذهبت معهم، فقرأت عليهم القرآن..

وهناك رواية ثالثة لابن إسحاق ملخصها: أنه لما مات أبو طالب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من أهلها ويدعوهم إلى الإيمان.. فأغروا به سفهاءهم، يسبونه ويستهزئون به..

فانصرف صلى الله عليه وسلم عنهم، حتى إذا كان ببطن نخلة- هو موضع بين مكة والطائف- قام يصلى من الليل، فمر به نفر من جن نصيبين- وهو موضع قرب الشام- فاستمعوا إليه، فلما فرغ من صلاته، ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله- تعالى- خبرهم عليه..

وهناك روايات أخرى في عدد هؤلاء الجن، وفي الأماكن التي التقوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، وفيمن كان معه من الصحابة خلال التقائه بهم..

ويبدو لنا من مجموع الروايات، أن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن قد تعدد، وأنهم تارة استمعوا إليه صلى الله عليه وسلم دون أن يراهم، وتارة التقى بهم وقرأ عليهم القرآن.

قال الآلوسى: وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات، ويجمع بذلك بين اختلاف الروايات في عددهم وفي غير ذلك. وذكر ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال:

صرفت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.. .

قال القرطبي: واختلف أهل العلم في أصل الجن. فعن الحسن البصري: أن الجن ولد إبليس، والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء في الثواب والعقاب، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان..

وعن ابن عباس: أن الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين ومنهم المؤمن والكافر، والشياطين هم ولد إبليس، لا يموتون إلا مع إبليس...

وقال بعض العلماء: عالم الجن من العوالم الكونية، كعالم الملائكة وقد أخبر الله- تعالى- أنه خلقه من مارج من نار، أى: أن عنصر النار فيه هو الغالب، وأنه يرى الأناسى وهم لا يرونه، أى: بصورته الجبلية، وإن كان يرى حين يتشكل بأشكال أخرى، كما رئي جبريل حين تشكل بشكل آدمي.

وأخبر- سبحانه- بأن الجن قادرون على الأعمال الشاقة. وأن الله سخر الشياطين لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ...

وأخبر بأن من الجن مؤمنين، وأن منهم شياطين متمردين، ومن هؤلاء إبليس اللعين.

ولم يختلف أهل الملل في وجودهم، بل اعترفوا به كالمسلمين، وإن اختلفوا في حقيقتهم، ولا تلازم بين الوجود والعلم بالحقائق، ولا بينه وبين الرؤية بالحواس، فكثير من الأشياء الموجودة لا تزال حقائقها مجهولة، وأسرارها محجوبة، وكثير منها لا يرى بالحواس. ألا ترى الروح- وهي مما لا شك في وجودها في الإنسان والحيوان- لم يدرك كنهها أحد ولم يرها أحد، وغاية ما علم من أمرها بعض صفاتها وآثارها..

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، كما بعث إلى الإنس، فدعاهم الى التوحيد، وأنذرهم وبلغهم القرآن، وسيحاسبون على الأعمال يوم الحساب كما يحاسب الناس، فمؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم وكل ذلك جاء صريحا في القرآن والسنة.. .

وقد افتتح- سبحانه- السورة الكريمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس ما حدث من الجن عند سماعهم للقرآن. فقال: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ...

وفي هذا الأمر دلالة على أن المأمور به شيء هام، يستدعى من السامعين التيقظ والانتباه، والامتثال للمأمور به، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

والنفر: الجماعة من واحد إلى عشرة، وأصله في اللغة الجماعة من الإنس فأطلق على الجماعة من الجن على وجه التشبيه.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- للناس، إن الله- تعالى- قد أخبرك عن طريق أمين وحيه جبريل: أن جماعة من الجن قد استمعوا إليك وأنت تقرأ القرآن..

فقالوا- على سبيل الفرح والإعجاب بما سمعوا-: إِنَّا سَمِعْنا من الرسول صلى الله عليه وسلم قُرْآناً عَجَباً أى: إنا سمعنا قرآنا جليل الشأن، بديع الأسلوب، عظيم القدر..

تفسير سورة الجن وهي مكية .

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له ، فقال تعالى : ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد أوحى الله إلىَّ( أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ) هذا القرآن ( فَقَالُوا ) لقومهم لما سمعوه: ( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ ) يقول: يدلّ على الحقّ وسبيل الصواب ( فَآمَنَّا بِهِ ) يقول: فصدّقناه ( وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ) من خلقه.

وكان سبب استماع هؤلاء النفر من الجنّ القرآن، كما حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا أبو هشام، يعني المخزومي، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنّ ولا رآهم؛ انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، عامدين إلى سوق عكاظ، قال: وقد حِيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأُرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأُرسلت علينا الشهب، فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث.

قال: فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث، قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، يتتبعون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء؛ قال: فانطلق النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ قال: فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، قال: فهنالك حين رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا( إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ) قال: فأنـزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ) وإنما أوحي إليه قول الجنّ.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عاصم، عن ورقاء، قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه مكة على النبيّ صلى الله عليه وسلم فسمعوا قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا، فذلك قوله: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا قال: كانوا تسعة فيهم زوبعة.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ) هو قول الله وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ لم تُحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد؛ فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم حرست السماء الدنيا، ورُميت الشياطين بالشهب، فقال إبليس: لقد حدث في الأرض حدث، فأمر الجنّ فتفرّقت في الأرض لتأتيه بخبر ما حدث. وكان أوّل من بُعث نفر من أهل نصيبين وهي أرض باليمن، وهم أشراف الجنّ، وسادتهم، فبعثهم إلى تهامة وما يلي اليمن، فمضى أولئك النفر، فأتوا على الوادي وادي نخلة، وهو من الوادي مسيرة ليلتين، فوجدوا به نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة فسمعوه يتلو القرآن؛ فلما حضروه، قالوا: أنصتوا، فلما قُضِيَ، يعني فُرِغ من الصلاة، وَلَّوْا إلى قومهم منذرين، يعني مؤمنين، لم يعلم بهم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعر أنه صُرِف إليه، حتى أنـزل الله عليه: ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ).

التدبر :

وقفة

[1] ﴿قُل أوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ﴾ من عقيدة المؤمن: الإيمان بالجن.

وقفة

[1] ﴿قُل أوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ﴾ أمانة التبليغ.

وقفة

[1] ﴿قُل أوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ﴾ الجن من الغيبيات التى لا يعلمها إلا الله، والرسول ﷺ علم بالأمر وحيًا.

عمل

[1] ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ اقرأ آياتٍ من القرآنِ مستحضرًا استماعَ الملائكةِ والجنِّ لقراءتِك، لعلَّه يُكتبُ لك أجرُ استماعِهم.

عمل

[1] ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ لم يعلم باستماعهم إلا بعد أن أوحي إليه، فلا تحزن إن لم يستجب لك من حولك، فقد يستجيب آخرون لا تعرفهم.

وقفة

[1] زكاة العلم تبليغه.

وقفة

[1] في القرآن وفي حزنك ستدهشك مواساة لا تشبه مواساة محبيك.

وقفة

[1] الدعاة الموفقون هم أكثر الدعاة ثناء على القرآن ومدحًا له.

وقفة

[1] لنتأمَّل حالَ الجنِّ بعد إصغائهم إلى آيات القرآن، كيف امتلات نفوسُهم بمعاني الإجابة والتعظيم، لهذا البيان المحكم الكريم، أوَ لسنا أولى بهذا منهم؟

وقفة

[1] ما أحرانا أن نجتهد وننشط في تبليغ القرآن وإسماعه للعالمين؛ لعل الله يجري الخير علي أيدينا، ويجعلنا سببًا لهداية الناس بكلامه المبين.

عمل

[1] فرق بين سمع واستمع؛ سمع: سماع فقط، استمع: سماع مع حضور قلب، استمع نفر من الجن القرآن فآمنوا به، استمع؛ تسعد.

وقفة

[1] الجنُّ يقرُّون على أنفسهم بمعتقداتهم السابقة، فمتى نقف وقفة مراجعة مع أنفسنا؟ كيف تلقينا قرآن ربنا؟ وماذا نحن فاعلون به؟

وقفة

[1] ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ وفي الآية فوائد منها:

١- أن يُعلَم أنه ﷺ كما بُعث إلى الإنس بُعث إلى الجن.

٢- أن يُعلَم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا.

٣- أن يُعلِم قريشًا أن الجن مع تمردهم؛ لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه آمنوا به.

٤- أن يُعلِم القوم أن الجن مكلفون كالإنس.

٥- أن يُظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان.

وقفة

[1] ﴿أنه استمع نفر من الجن﴾ نفر من الجن تستمع خير من كثير من البشر تغلق آذانها عن سماع الحق.

وقفة

[1] ﴿اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ لله در الجن كانوا متدبرين للقرآن من أول وهلة!

وقفة

[1] ﴿اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ استماع القرآن كان كافيًا في هداية هؤلاء الجن؛ فما أحرى أن نحرص على إبلاغه واسماعه للعالم.

وقفة

[1] ﴿نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ الرهط يرجعون إلى أبٍ واحد، بخلاف النفر، وكلاهما دون الأربعين.

وقفة

[1] ﴿نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ الجن خُلقوا من نار، وخُلقوا قبل الإنس: ﴿والجان خلقناه من قبل من نار السموم﴾ [الحجر: 27].

وقفة

[1] ﴿فَقالوا إِنّا سَمِعنا قُرآنًا عَجَبًا﴾ النفوس النقية والتى على الفطرة ولم تُلوث عندما تسمع القرآن؛ تجد فيه البلاغة والقوة والصدق والنور والبيان والعلم والحق والهدى والحكمة فهو بحق (عَجَبًا).

وقفة

[1] ﴿فَقالوا إِنّا سَمِعنا قُرآنًا عَجَبًا﴾ سمعوا سورة واحدة أو بعض سورة، فانتفضت أرواحهم، فكيف لو سمعوه كله؟!

وقفة

[1] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ قال سبحانه عن قوم مكثوا 309 أعوام نيامًا بلا طعام ولا ماء، أنهم ليسوا عجبًا من آياته: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف: 9]، وأقر الجن على عجبهم لسورة أو بعض سورة قرآنًا عجبًا.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ سمعوا سورة واحدة أو بعض سورة فانتفضت أرواحهم الطيبة، فكيف لو سمعوه كله.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ مدحوا كتاب الله فخلد الله كلماتهم فيه، هنيئًا لهم.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ كتبت عن هذه الآية غير مرة غير أنني لم أرتو بعد، قرآنًا عجبًا تضج في أذني وروحي.

وقفة

[1] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يا لفقههم! علموا أن قومهم لن ينتفعوا بالقرآن حتى يعرفوا قدره، فبدأوا بالتنويه بعظيم شأنه.

وقفة

[1] ﴿إنا سمعنا قرآنا عجبا﴾ استمعوا لسورة فغيرت مجرى حياتهم، وربما الكثير منا ختم القرآن ولم تؤثر فيه آية، اللهم أصلح قلوبنا.

وقفة

[1] ﴿إنَّا سمعنا قرآنًا عجبًا﴾ سمعنا كلامًا مقروءًا، عجبًا في فصاحته وبلاغته، وعجبًا في مواعظه وفي بركته.

وقفة

[1] قالت الجِن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾؛ وقال بعض أبناء آدم: ﴿إِنْ هَـٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر: 25]؛ العبرة في إيمانك لا بجنسك.

اسقاط

[1] تعجب من سرعة استجابة الجن بعد سماع القرآن ﴿سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي﴾، ﴿فلما قُضي ولَّوا إلى قومهم منذرين﴾ [الأحقاف: 29]، ﴿لما سمعنا الهدى آمنا﴾ [الجن: 13]، وأنت؟!

وقفة

[1] ﴿قُرْآنًا عَجَبًا﴾ أي: من العجائب الغالية، والمطالب العالية.

وقفة

[1] ﴿قُرْآنًا عَجَبًا﴾ القرآن يُصلِح كل شيء، يُرَمِّمُ ما نعلم وما لا نعلم، ينفذ إلى زوايا بعيدة في النفس فيُحدِث فيها ما يصعُب حكايته وتوصيفه.

وقفة

[1، 2] لما سمع الجن القرآن: قدروا مبدأه وعظموا غايته، فقالوا: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فهذا من فقههم وسلامة فطرتهم حين حضروه.

وقفة

[1، 2] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ لله در هؤلاء الجن! رغم تطوافهم في كل العالم عرفوا أي شيء يهدي إلى الرشد.

عمل

[1، 2] من لم يهده القرآن للحق والتوحيد الخالص, فلن تنفعه آلاف كتب الجدل والفلسفة والمنطق, فاستمسك بالقرآن تفلح.

وقفة

[1، 2] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ كانوا مُتَدَبِّرِينَ للقرآنِ من أوَّلِ وهلةٍ.

وقفة

[1، 2] ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ الاستماع للقرآن سبب لهداية القلب.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.

- ﴿ أُوحِيَ إِلَيَّ: ﴾

- فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الي: جار ومجرور متعلق بأوحي والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

- ﴿ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير الغائب او ضمير الشأن مبني على الضم في محل نصب اسم «ان». استمع: فعل ماض مبني على الفتح. نفر: فاعل مرفوع بالضمة وجملة «اسْتَمَعَ نَفَرٌ» في محل رفع خبر «أن» وان مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل للفعل «أوحي» اي استمع الى القرآن جماعة.

- ﴿ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «نفر» والفاء عاطفة. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ إِنَّا سَمِعْنا: ﴾

- الجملة في محل نصب مفعول به- مقول القول- ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل نصب اسم «إن». سمع: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع فاعل وجملة «سمعنا» في محل رفع خبر «إن» اي قالوا لقومهم حين رجوعهم.

- ﴿ قُرْآناً عَجَباً: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عجبا: صفة- نعت- لقرآنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي قرآنا بديعا و «عجبا» مصدر يوضع موضع العجيب وفيه مبالغة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بإيمان فريقٍ من الجنِّ بالقرآنِ حينَ سمعُوا تِلاوتَه من النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صلاةِ الفجرِ ببطنِ نَخْلَةَ بعدَ عودتِه من الطَّائفِ قُبيلِ الإسراءِ والمِعْرَاجِ، قال تعالى:

﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أوحى:

1- رباعيا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- وحي، ثلاثيا، وهى قراءة ابن أبى عبلة، والعتكي، عن أبى عمرو، وأبى أناس جوية بن عائذ الأسدى.

وأوحى، ووحي، بمعنى واحد.

3- أحى، بإبدال الواو همزة، وهى قراءة زيد بن على، وجوية، فيما روى عن الكسائي، وابن أبى عبلة أيضا.

مدارسة الآية : [2] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ .. ﴾

التفسير :

{ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} والرشد:اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم،{ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير، وبين التقوى، [المتضمنة لترك الشر] وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه، ما علموه من إرشادات القرآن، وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة، وحجة قاطعة، لمن استنار به، واهتدى بهديه، وهذا الإيمان النافع، المثمر لكل خير، المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد، والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة،

هذا القرآن يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ أى: إلى الخير والصواب والهدى فَآمَنَّا بِهِ إيمانا حقا، لا يخالطه شك أو ريب وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً أى: فآمنا بما اشتمل عليه هذا الكتاب من دعوة إلى إخلاص العبادة لله- تعالى- وحده، ولن نشرك معه في العبادة أحدا كائنا من كان هذا الأحد.

والمقصود من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، دعوة مشركي قريش إلى الإيمان بالحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم كما آمن جماعة من الجن به، وإعلامهم بأن رسالته صلى الله عليه وسلم تشمل الجن والإنس.

وضمير «أنه» للشأن، وخبر «أن» جملة «استمع نفر من الجن» ، وتأكيد هذا الخبر بأن، للاهتمام به لغرابته. ومفعول «استمع» محذوف لدلالة قوله: إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً عليه.

ووصفهم للقرآن بكونه قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ يدل على تأثرهم به تأثرا شديدا، وعلى إعجابهم العظيم بنظمه المتقن، وأسلوبه الحكيم، ومعانيه البديعة.. ولذا أعلنوا إيمانهم به بدون تردد، كما يشعر بذلك التعبير بالفاء في قوله: فَآمَنَّا بِهِ....

والتعبير بقوله- تعالى-: فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا.. يحتمل أنهم قالوا ذلك فيما بينهم، أو لإخوانهم الذين رجعوا إليهم، كما في قوله- تعالى- في سورة الأحقاف: قالُوا يا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ... ويحتمل أنهم قالوا ذلك في أنفسهم على سبيل الإعجاب، كما في قوله- تعالى-: وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ بل إننا نرجح أن قولهم هذا قد شمل كل ذلك، لأن هذا هو الذي يتناسب مع إعجابهم بالقرآن الكريم، ومع حرصهم على إيمان أكبر عدد منهم به.

"يهدي إلى الرشد" أي : إلى السداد والنجاح ، ( فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ) وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) [ الأحقاف : 29 ] وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا .

التدبر :

وقفة

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ أي هذا القرآن يهدي إلى كل قول وعمل رشيد، وفي الدعاء المأثور: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.

وقفة

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ الرشد: اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم.

وقفة

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ تأثير القرآن البالغ فيمَنْ يستمع إليه بقلب سليم.

وقفة

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ إذا وصل القرآن إلى القلب يكون هو الهادي إلى كل خير.

وقفة

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ﴾ إن هُديت آمنت.

وقفة

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ﴾ فجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه: ما علموه من إرشادات القرآن، المشتملة على المصالح والفوائد واجتناب المضار، فهذا هو الإيمان النافع، المثمر لكل خير، المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد، والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة.

عمل

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ادع قبل النوم بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

وقفة

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ في هذا توبيخ للكفار من بني آدم؛ حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة، وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه، وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس.

تفاعل

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ اللهم رشدًا.

عمل

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ ليكن هدفك: الرشد وكيفية الاهتداء إليه.

وقفة

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ إن كان الرشد هدفك ومبتغاك؛ سيكون التوحيد عنوانك.

وقفة

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ الثبات على الأمر من الرشد.

وقفة

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ الفطرة السليمة تهديك إلى التوحيد.

اسقاط

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ علموا أن كتاب الله إنما هو هادٍ للرشد؛ فآمنوا به من فورهم، وماذا عنا؟

وقفة

[2] ﴿يَهدي إِلَى الرُّشدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نُشرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا﴾ استشعارك الهداية والرشد والإيمان فى كتاب الله هو وقاية لك من الزلل، وأشد الزلل الشرك، والعياذ بالله.

وقفة

[2] ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ هنا يتعجب المؤمنين لما أدركته الجن بتدبرها القرآن عما صُرفوا عنه مشركوا قريش.

وقفة

[2] ﴿فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن.

الإعراب :

- ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة- نعت- لقرآنا وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الى الرشد: جار ومجرور متعلق بيهدي اي يدعو الى الصواب وقيل الى التوحيد والايمان.

- ﴿ فَآمَنَّا بِهِ: ﴾

- الفاء سببية. آمن: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بآمنا اي بالقرآن او يعود الضمير على الله سبحانه لان قوله «بربنا» يفسره.

- ﴿ وَلَنْ نُشْرِكَ: ﴾

- الواو عاطفة. لن: حرف نفي ونصب واستقبال. نشرك: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن اي ولن نعود الى ما كنا عليه من الاشراك به.

- ﴿ بِرَبِّنا أَحَداً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنشرك و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل جر بالاضافة. احدا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَوا فَضْلَ القرآنِ مِن جِهةِ الإعجازِ وغَيرِه؛ بَيَّنَوا المقصودَ بالذَّاتِ الدَّالَّ على غَوصِهم على المعاني، بَعْدَ عِلْمِهم بحُسنِ المباني، قال تعالى:

﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

الرشد:

1- بضم الراء وسكون الشين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضمهما، وهى قراءة عيسى.

3- بفتحهما، ورويت عن عيسى أيضا.

مدارسة الآية : [3] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا} أي:تعالت عظمته وتقدست أسماؤه،{ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} فعلموا من جد الله وعظمته، ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والكمالفي كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك، لأنه يضاد كمال الغنى.

ثم حكى- سبحانه- أن هذا النفر من الجن بعد استماعهم إلى القرآن وإيمانهم به، أخذوا في الثناء على الخالق- عز وجل- فقال حكاية عنهم: وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً.

ولفظ «وأن» قد تكرر في هذه السورة الكريمة أكثر من عشر مرات، تارة بالإضافة الى ضمير الشأن، وتارة بالإضافة الى ضمير المتكلم.

ومن القراء السبعة من قرأه بفتح الهمزة، ومنهم من قرأه بكسرها، فمن قرأ وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا.. بالفتح فعلى أنه معطوف على محل الجار والمجرور في قوله فَآمَنَّا بِهِ فكأنه قيل: فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا.. ومن قرأ بالكسر فعلى أنه معطوف على المحكي بعد القول، أى: قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، وقالوا: إنه تعالى جد ربنا..

قال الجمل في حاشيته ما ملخصه: قوله- تعالى-: وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا ... قرأه حمزة والكسائي وأبو عامر وحفص بفتح «أنّ» ، وقرأه الباقون بالكسر..

وتلخيص هذا أن «أنّ» المشددة في هذه السورة على ثلاثة أقسام: قسم ليس معه واو العطف، فهذا لا خلاف بين القراء في فتحه أو كسره، على حسب ما جاءت به التلاوة واقتضته العربية، كقوله: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ ... لا خلاف في فتحه لوقوعه موقع المصدر، وكقوله: إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً لا خلاف في كسره لأنه محكي بالقول.

القسم الثاني أن يقترن بالواو، وهو أربع عشرة كلمة، إحداها: لا خلاف في فتحها، وهي قوله: وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ... وهذا هو القسم الثالث. والثانية وهي قوله: وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ ... كسرها ابن عامر وأبو بكر وفتحها الباقون.

والاثنتا عشرة الباقية، فتحها بعضهم، وكسرها بعضهم وهي قوله: - تعالى-: وَأَنَّهُ تَعالى جَدُّ رَبِّنا وقوله: وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ.. وأَنَّا ظَنَنَّا.. وأَنَّهُ كانَ رِجالٌ.. وأَنَّهُمْ ظَنُّوا..

وأَنَّا لَمَسْنَا.. وأَنَّا كُنَّا.. وأَنَّا لا نَدْرِي.. وأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ.. وأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدى.. وأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ .

وقوله: تَعالى من التعالي وهو شدة العلو. وجَدُّ رَبِّنا الجد- بفتح الجيم- العظمة والجلال.

قال القرطبي: الجد في اللغة: العظمة والجلال، ومنه قول أنس: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا. أى: عظم. فمعنى جد ربنا: عظمته وجلاله.

وقيل معنى «جد ربنا ... » : غناه، ومنه قيل للحظ جد. ورجل مجدود، أى: محظوظ.

وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أى: ولا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما تنفعه الطاعة...

وجملة مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً بيان وتفسير لما قبله.

أى: آمنا به- سبحانه- إيمانا حقا، وصدقنا نبيه فيما جاءنا به من عنده، وصدقنا- أيضا- أن الحال والشأن تعالى وتعاظم جلال ربنا، وتنزه في ذاته وصفاته، عن أن يكون له شريك في ملكه. أو أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، كما زعم الزاعمون من الكافرين الجاهلين.

وفي هذا القول من هذا النفر من الجن، رد على أولئك المشركين الذين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله- تعالى-، وأنهم- أى الملائكة- جاءوا عن طريق مصاهرته- سبحانه- للجن، كما حكى عنهم- سبحانه- ذلك في قوله: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.

وقوله : ( وأنه تعالى جد ربنا ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ( جد ربنا ) أي : فعله وأمره وقدرته .

وقال الضحاك ، عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه .

وروي عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال السدي : تعالى أمر ربنا . وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج : تعالى ذكره . وقال سعيد بن جبير : ( تعالى جد ربنا ) أي : تعالى ربنا .

فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : الجد : أب ، ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا : تعالى جد ربنا .

فهذا إسناد جيد ، ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ; ولعله قد سقط شيء ، والله أعلم . وقوله : ( ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ) أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد ، أي : قالت الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته ، حين أسلموا وآمنوا بالقرآن ، عن اتخاذ الصاحبة والولد .

وقوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: فآمنا به ولن نُشرك بربنا أحدًا، وآمنا بأنه تعالى أمر ربنا وسلطانه وقُدرته.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، في قوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) يقول: فعله وأمره وقُدرته.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثنا أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) يقول: تعالى أمر ربنا.

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المُثنَّى قالا ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة في هذه الآية: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: أمر ربنا.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن السديّ: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: أمر ربنا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ) قال: تعالى أمرُه أن يتخذ -ولا يكون الذي قالوا-: صاحبة ولا ولدا، وقرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قال: لا يكون ذلك منه.

وقال آخرون: عني بذلك جلال ربنا وذكره.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال، قال عكرِمة، في قوله: ( جَدُّ رَبِّنَا ) قال: جلال ربنا.

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثني خالد بن يزيد، قال: ثنا أبو إسرائيل، عن فضيل، عن مجاهد، في قوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: جلال ربنا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران عن سفيان، عن سليمان التَّيْمِيّ قال، قال عكرِمة: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) جلال ربنا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) : أي تعالى جلاله وعظمته وأمره.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: تعالى أمر ربنا: تعالت عظمته.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تعالى غنى ربنا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، قال، قال الحسن، في قوله: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: غنى ربنا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن الحسن ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: غنى ربنا.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن، في قوله: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: غِنَى ربنا.

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا هشيم، عن سليمان التيمي، عن الحسن وعكرِمة، في قول الله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال أحدهما: غناه، وقال الآخر: عظمته.

وقال آخرون: عُنِي بذلك الجدّ الذي هو أب الأب، قالوا: ذلك كان من كلام جهلة الجنّ.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أبو السائب، قال: ثني أبو جعفر محمد بن عبد الله بن أبي سارة، عن أبيه، عن أبي جعفر: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: كان كلامًا من جهلة الجنّ.

وقال آخرون: عُنِي بذلك: ذكره.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) قال: ذكره.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: عُنِي بذلك: تعالت عظمة ربنا وقُدرته وسلطانه.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن للجدِّ في كلام العرب معنيين أحدهما الجدّ الذي هو أبو الأب، أو أبو الأم، وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة، وذلك أنهم قد قالوا: ( فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ) ومن وصف الله بأن له ولدًا أو جدًّا أو هو أبو أب أو أبو أمّ، فلا شكّ أنه من المشركين.

والمعنى الآخر: الجَدّ الذي بمعنى الحظ؛ يقال: فلان ذو جدّ في هذا الأمر: إذا كان له حظّ فيه، وهو الذي يُقال له بالفارسية: البَخْت، وهذا المعنى قصده هؤلاء النفر من الجنّ بقيلهم: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) إن شاء الله.

وإنما عَنَوا أن حظوته من المُلك والسلطان والقدرة والعظمة عالية، فلا يكون له صاحبة ولا ولد؛ لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطرّه الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوِقاع الذي يحدث منه الولد، فقال النفر من الجنّ: علا مُلك ربنا وسُلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفًا ضعف خلقه الذين تضطرّهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة، أو وِقاع شيء يكون منه ولد.

وقد بين عن صحة ما قلنا في ذلك إخبار الله عنهم أنهم إنما نـزهوا الله عن اتخاذ الصاحبة والولد بقوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ) يقال منه: رجل جدّي وجديد ومجدود: أي ذو حظّ فيما هو فيه، ومنه قول حاتم الطائي:

أغْـزُوا بنـي ثُعْـلٍ فـالغَزْوُ جَـدُّكُمُ

عُـدُّوا الـرَّوَابي وَلا تَبْكُـوا لِمَنْ قُتِلا (1)

وقال آخر:

يُـــرَفعُ جَــدُّكَ إنِّــي اْمُــرؤٌ

سَــقَتْني إلَيْــكَ الأعـادِي سِـجالا (2)

وقوله: ( مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً ) يعني زوجة ( وَلا وَلَدًا ).

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( وَأَنَّهُ تَعَالَى ) فقرأه أبو جعفر القارئ وستة أحرف أُخر بالفتح، منها: ( أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ ) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وكان نافع يكسرها إلا ثلاثة أحرف: أحدها: ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ ) والثانية وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا والثالثة وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ . وأما قرّاء الكوفة غير عاصم، فإنهم يفتحون جميع ما في آخر سورة النجم وأوّل سورة الجنّ إلا قوله: ( فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ) وقوله: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وما بعده إلى آخر السورة، وأنهم يكسرون ذلك غير قوله: لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ . وأما عاصم فإنه كان يكسر جميعها إلا قوله: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فإنه كان يفتحها، وأما أبو عمرو، فإنه كان يكسر جميعها إلا قوله: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ فإنه كان يفتح هذه وما بعدها؛ فأما الذين فتحوا جميعها إلا في موضع القول، كقوله: ( فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ) وقوله: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ونحو ذلك، فإنهم عطفوا أن في كلّ السورة على قوله: (فَآمَنَّا بِهِ) وآمنا بكلّ ذلك، ففتحوها بوقوع الإيمان عليها. وكان الفرّاء يقول: لا يمنعنك أن تجد الإيمان يقبح في بعض ذلك من الفتح، وأن الذي يقبح مع ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارع للإيمان، فوجب فتح أنّ كما قالت العرب:

إذَا مــا الغَانِيــاتُ بَــرَزْنَ يَوْمًـا

وزَجَّجْــنَ الْحَوَاجِــبَ والعُيُونــا (3)

فنصب العيون لاتباعها الحواجب، وهي لا تزجج، وإنما تكحل، فأضمر لها الكحل، كذلك يضمر في الموضع الذي لا يحسن فيه آمنا صدّقنا وآمنا وشهدنا. قال: وبقول النصب قوله: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ فينبغي لمن كسر أن يحذف " أن " من " لو " ؛ لأن " أن " إذا خُففت لم تكن حكاية. ألا ترى أنك تقول: أقول لو فعلت لفعلت، ولا تدخل " أن ". وأما الذين كسروها كلهم وهم في ذلك يقولون: وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا فكأنهم أضمروا يمينا مع " لو " وقطعوها عن النسق على أوّل الكلام، فقالوا: والله أن لو استقاموا؛ قال: والعرب تدخل " أن " في هذا الموضع مع اليمين وتحذفها، قال الشاعر:

فَأُقْسِــمُ لَـوْ شَـيْءٌ أتانـا رَسُـولُهُ

سِـوَاكَ وَلَكِـن لَـمْ نَجـدْ لَـكَ مَدْفَعا (4)

قالوا: وأنشدنا آخر:

أمَــا وَاللــه أنْ لَــوْ كُـنْتَ حـرًّا

ومَــا بــالْحُرّ أنْــتَ وَلا العَتِيـقِ (5)

وأدخل " أن " من كسرها كلها، ونصب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فإنه خصّ، ذلك بالوحي، وجعل وَأَنْ لَوِ مضمرة فيها اليمين على ما وصفت. وأما نافع فإن ما فتح من ذلك فإنه ردّه على قوله: ( أُوحِيَ إِلَيَّ ) وما كسره فإنه جعله من قول الجنّ، وأحبّ ذلك إلي أن أقرأ به الفتح فيما كان وحيا، والكسر فيما كان من قول الجنّ؛ لأن ذلك أفصحها في العربية، وأبينها في المعنى، وأن كان للقراءات الأخر وجوه غير مدفوعة صحتها.

------------------------

الهوامش:

(1) البيت لحاتم الطائي (شعراء النصرانية 128) وفيه : "حظكم" في موضع "جدكم" وهما بمعنى. قال شارحه: والروابي: الأشراف، أو الأصل والشرف. وفي (اللسان: جدد) وفي التنزيل العزيز: ( وأنه تعالى جد ربنا ) قيل: جده عظمته، وقيل: غناه. وقال مجاهد: جد ربنا : جلال ربنا. وقال بعضهم: عظمة ربنا، وهما قريبان من السواء. ا هـ . وهذه التأويلات صالحة لتأويل قول حاتم، فالغزو: هو عز العرب وعظمتهم وسبب هيبتهم وجلالهم في أعين أعدائهم. وشجاعتهم في الحرب والنزال: هي حظهم الذي عرفوا به في الدنيا، يأبون الضيم، ويأنفون من استذلال الملوك والجبابرة لهم.

(2) هذا البيت لم ينسبه المؤلف. وهو أشبه بقول الحطيئة في لاميته المنصوبة، التي يخاطب بها سيدنا عمر بن الخطاب، معتذرا عن هجائه الزبرقان بن بدر التميمي، ومطلعها: "نأتك أمامة إلا سؤالا"، ولم أجده في ديوان الحطيئة المطبوع، ولا في جمهرة أشعار العرب (151 - 154). وقوله: يرفع جدك: يدعو له بأن يرفع الله حظه وذكره. والسجال: جمع سَجْل، وهو الدلو يعتذر إليه مما دسه عليه الوشاة

(3) سبق الاستشهاد بالبيت في الجزء (27 : 176) وشرحناه هناك شرحا مبسوطا، فارجع إليه

(4) البيت لامرئ القيس، وقد سبق الاستشهاد به في الجزئين (12 : 18 ، 13 : 152) فارجع إليه فيهما، فقد شرحناه مطولا.

(5) البيت من شواهد النحويين على "أن" المخففة من الثقيلة قيل: تعمل، وقيل: لا تعمل (الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري طبعة القاهرة 1 : 126 ولم ينسبه). وقال الفراء في معاني القرآن، واستشهد بالبيت (الورقة 344): والعرب تدخل أن في هذا الموضع مع اليمين، وتحذفها. قال الشاعر: "فأقسم لو شيء.." البيت. وأنشدني آخر: "أما والله أن .." البيت. وقد نقل المؤلف كلام الفراء جميعه في فتح همزة أن وكسرها في آيات سورة الجن، فلا نطول الكلام بنقله، ونكتفي بهذه الإشارة

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ حتَّى الجنُّ أنكَرتْ على النَّصارى نسبةَ الولدِ إلى اللهِ.

وقفة

[3] ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ تعظيم الله تبارك وتعالى.

تفاعل

[3] ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[3] ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ الجدُّ في اللغة: العظمة والجلال، ومنه قول أنس رضي الله عنه: «وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ جَدَّ فِينَا» يَعْنِي عَظُمَ، فمعنى جَدُّ ربنا: عظمته وجلاله.

وقفة

[3] ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ لأن اتخاذ الصاحبة؛ للأنس بها، واتخاذ الولد؛ للاستعانة والتقوي به، وكل هذا من آثار الاحتياج، والله تعالى هو الغني.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ: ﴾

- الواو عاطفة. انه: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير الشأن مبني على الضم في محل نصب اسم «ان» و «ان» وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب معطوف على محل الجار والمجرور في «آمنا به» بتقدير صدقناه وصدقنا انه تعالى جد ربنا اي فآمنا به وآمنا انه تعالى جد ربنا.

- ﴿ تَعالى جَدُّ رَبِّنا: ﴾

- الجملة في محل رفع خبر «أن». تعالى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. جد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. رب: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل جر بالاضافة اي تعالت عظمته من قولك جد فلان في عيني: اي عظم او ملكه وسلطانه وغناه عن الصاحبة والولد.

- ﴿ مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً: ﴾

- بيان للقول السابق او تفسيرية لا محل لا من الاعراب. ما: نافية لا عمل لها. اتخذ: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. صاحبة: مفعول به منصوب بالفتحة اي زوجة.

- ﴿ وَلا وَلَداً: ﴾

- الواو عاطفة. لا: نافية او زائدة لتأكيد معنى النفي. ولدا: معطوفة على «صاحبة» وتعرب اعرابها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا سَمِعُوا القرآنَ، ووُفِّقُوا للتَّوحيدِ والإيمانِ؛ تَنبَّهوا للخطأِ فيما اعتَقَده كفَرةُ الجنِّ مِن تَشبيهِ الله تعالَى بخَلْقِه في اتِّخاذِ الصَّاحبةِ والولدِ، فاستَعْظموه ونزَّهُوه تعالَى عنه، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأنه:

1- نفتح الهمزة، هنا، وفيما بعد فى الآيات 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، وهى قراءة الحرميين، والأبوين.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة باقى السبعة.

جد ربنا:

1- بفتح الجيم ورفع الدال، مضافا إلى «ربنا» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتح الجيم منونا، و «ربنا» مرفوع، وهى قراءة عكرمة.

3- بضم الجيم مضافا، وهى قراءة حميد بن قيس.

4- جدا، بفتح الجيم والدال منونا، وانتصب على التمييز، و «ربنا» بالرافع، وهى قراءة عكرمة.

5- جدا، بكسر الجيم والتنوين، نصبا، و «ربنا» بالرفع، وهى قراءة قتادة، وعكرمة.

6- جدى ربنا، أي جدواه، وهى قراءة ابن السميفع.

مدارسة الآية : [4] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} أي:قولا جائرا عن الصواب، متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول.

ثم حكى- سبحانه- أقوالا أخرى لهؤلاء المؤمنين من الجن فقال: وَأَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً.. والمراد بالسفيه هنا: إبليس- لعنه الله-، وقيل المراد به الجنس فيشمل كل كافر ومتمرد من الجن، والشطط، مجاوزة الحد والعدل في كل شيء، أى: أننا ننزه الله- تعالى- عما كان يقوله سفهاؤنا- وعلى رأسهم إبليس- من أن لله- عز وجل- صاحبة أو ولدا، فإن هذا القول بعيد كل البعد عن الحق والعدل والصواب.

ثم قالوا : ( وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ) قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي : ( سفيهنا ) يعنون : إبليس ، ( شططا ) قال السدي ، عن أبي مالك : ( شططا ) أي : جورا . وقال ابن زيد : ظلما كبيرا .

ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : ( سفيهنا ) اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا ؛ ولهذا قالوا : ( وأنه كان يقول سفيهنا ) أي : قبل إسلامه ) على الله شططا ) أي : باطلا وزورا ;

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

يقول عزّ وجلّ مخبرا عن قيل النفر من الجنّ الذين استمعوا القرآن (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ) وهو إبليس.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) وهو إبليس.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن رجل من المكيين، عن مجاهد (سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) قال: إبليس: ثم قال سفيان: سمعت أن الرجل إذا سجد جلس إبليس يبكي يقول: يا ويله أمر بالسجود فعصَى، فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة.

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ ادعاء الولد والصاحبة لله سفاهة، سواء نطق به شيطان من الجن، أو أحد من الأنس.

وقفة

[4] ﴿وَأَنَّهُ كانَ يَقولُ سَفيهُنا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ هل عرفت كيف تميز السفيه؟ بالشطط فى القول.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ كانَ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الثالثة. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو. يعود على «السفيه» والجملة من «كان» واسمها وخبرها في محل رفع خبر ان.

- ﴿ يَقُولُ سَفِيهُنا: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان». يقول: فعل مضارع مرفوع بالضمة. سفيه: فاعل مرفوع بالضمة و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ عَلَى اللَّهِ شَطَطاً: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بيقول. شططا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة او يكون صفة لمصدر محذوف فيه معنى التوكيد او سادا مسد المفعول أي قولا شططا اي يقول سفيههم ابليس او غيره من الجن قولا ذا شطط.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن نَزَّهوا اللهَ عن الصَّاحبةِ والولدِ؛ تبرأوا مما قاله كبيرُهم إبليس من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا}

أي:كنا مغترين قبل ذلك، وغرنا القادةوالرؤساء من الجن والإنس، فأحسنا بهم الظن، وظنناهملا يتجرأون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق، رجعنا إليه، وانقدنا له، ولم نبال بقول أحد من الناسيعارض الهدى.

وقوله: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً اعتذار منهم عن كفرهم السابق، فكأنهم يقولون بعد أن استمعوا إلى القرآن، وآمنوا بالله- تعالى- وحده: إننا ننزه الله- تعالى- عما قاله السفهاء في شأنه.. وإذا كنا قد اتبعناهم قبل إيماننا، فسبب ذلك أننا صدقنا هؤلاء السفهاء فيما قالوه لنا، وما كنا نعتقد أو نتصور أو نظن أن هؤلاء السفهاء يصل بهم الفجور والكذب.. إلى هذا الحد الشنيع.

وقوله: كَذِباً مفعول به لتقول، أو صفة لمصدر محذوف، أى: قولا مكذوبا.

( وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ) أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه ، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به ، علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك .

حدثني ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: تلا قتادة: (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) فقال: عصاه والله سفيه الجنّ، كما عصاه سفيه الإنس.

وأما الشَّطط من القول، فإنه ما كان تعدِّيًا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) قال: ظلمًا.

وقوله: (وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ) يقول: قالوا: وأنا حسبنا أن لن تقول بنو آدم والجنّ على الله كذبا من القول، والظنّ هاهنا بمعنى الشك، وإنما أنكر هؤلاء النفر من الجنّ أن تكون علمت أن أحدًا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن، لأنهم قبل أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولدًا، وغير ذلك من معاني الكفر كانوا يحسبون أن إبليس صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛ فلما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبا في كلّ ذلك، فلذلك قالوا: (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ) فسموه سفيهًا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا﴾ هذا مرشد إلى أنه لا ينبغي التقليد في شيء؛ لأن الثقة بكل أحد عجز، وإنما ينكشف ذلك بالتجربة، والتقليد قد يجر إلى الكفر المهلك هلاكًا أبديًّا.

وقفة

[5] ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا﴾ قال الرازي: «وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك الجهالات بسبب التقليد، وأنهم إنما تخلصوا من تلك الظلمات ببركة الاستدلال والاحتجاج».

وقفة

[5] ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا﴾ حتى الجنُّ بفطرتهم ما كان يخطِر لهم على بال أن أحدًا من الثقلين يمكن لهم أن يجترئَ على الله بالكذب، فيا لجُرم المفترين على الله باختلاق الأباطيل!

وقفة

[5] ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا﴾ لقد اكتشفوا أنهم ضحايا للعقل الجمعي الذي استسلموا له دون طرح الأسئلة.

وقفة

[5] صاحب الفطرة السليمة من الجن والإنس يرفض الكذب, انظر قول الجن: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا﴾, هذا ظنهم الذي جعل بعضهم يؤمن بالشيطان ويصدقه فيما يقول.

وقفة

[5] ﴿وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَن تَقولَ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الابتعاد عن الحق يوقعك فى سوء الظن.

وقفة

[5] ﴿وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَن تَقولَ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الفطر السليمة لا تتوقع سوءًا من أحد سواء قولًا أو فعلًا.

وقفة

[5] ﴿وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَن تَقولَ الإِنسُ وَالجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ لا يكذب على الله إلا ضال فاسد.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّا: ﴾

- الواو عاطفة. أن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل مدغم مبني على السكون في محل نصب اسمها.

- ﴿ ظَنَنَّا: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «أن» وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ أَنْ لَنْ تَقُولَ: ﴾

- ان زائدة. لان العرب اذا جمعت بين حرفين عاملين الغت احدهما او تكون مخففة من «ان» الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير شأن مستتر تقديره انه بمعنى ان احدا من الانس والجن و «ان» المخففة واسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي «ظن». لن: حرف نصب وتوكيد واستقبال. تقول: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة وأنث الفعل على لفظ «الانس».

- ﴿ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. والجن: معطوفة بالواو على «الانس» وتعرب اعرابها وجملة «لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ ... » في محل رفع خبر «أن» المخففة.

- ﴿ عَلَى اللَّهِ كَذِباً: ﴾

- تعرب اعراب «عَلَى اللَّهِ شَطَطاً» الواردة في الآية الكريمة السابقة. اي قولا كذبا اي مكذوبا فيه او نصب المصدر لان الكذب نوع من القول.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَروا ما هُدُوا إليه مِنَ الحَقِّ في اللهِ، وفيمَن كان يَحمِلُهم على الباطِلِ؛ ذكَروا عُذْرَهم في اتِّباعِهم للسَّفيهِ، وفي وُقوعِهم في مَواقِعِ التُّهَمِ، فوصفوا حالَهم وواقعهم، وحكوا أمورًا من عالمي الإنسِ والجنِّ: ١- أنا حَسِبْنا أن المشركين من الإنس والجنِّ لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدًا، فصدَّقنا قولهم، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تقول:

1- مضارع «قال» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مضارع «تتقول» ، حذفت إحدى التاءين، وهى قراءة الحسن، والجحدري، وعبد الرحمن بن أبى بكرة، ويعقوب، وابن مقسم.

مدارسة الآية : [6] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا}

أي:كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع، فزاد الإنس الجن رهقا أي:طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم، ويستعيذون بهم، ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن ضمير الواوأي:زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم، فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف، قال:"أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ".

ثم حكى- سبحانه- عنهم تكذيبهم لما كان متعارفا عليه في الجاهلية من أن للجن سلطانا على الناس، وأن لهم قدرة على النفع والضر ... فقال- تعالى-: وَأَنَّهُ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً ...

وقوله: يَعُوذُونَ من العوذ بمعنى الاستجارة بالشيء والالتجاء إليه طلبا للنجاة.

والرهق: الإثم وغشيان المحارم..

قال صاحب الكشاف: والرهق: غشيان المحارم، والمعنى: أن الإنس باستعاذتهم بهم- أى بالجن- زادوهم كفرا وتكبرا. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره، وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم، فإذا سمعوا ذلك استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس، فذلك رهقهم، أو: فزاد الجنّ والإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم.. .

فالمقصود من الآية الكريمة بيان فساد ما كان شائعا في الجاهلية- بل وفي بعض البيئات حتى الآن- من أن الجن لهم القدرة على النفع والضر وأن بعض الناس كانوا يلجئون إليهم طلبا لمنفعتهم وعونهم على قضاء مصالحهم.

وإطلاق اسم الرجال على الجن، من باب التشبيه والمشاكلة لوقوعه من رجال من الإنس، فإن الرجل اسم للمذكر البالغ من بنى آدم.

وقوله : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) أي : كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس ; لأنهم كانوا يعوذون بنا ، أي : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها ، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان ، أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته ، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم ، ( فزادوهم رهقا ) أي : خوفا وإرهابا وذعرا ، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم ، كما قال قتادة : ( فزادوهم رهقا ) أي : إثما ، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة .

وقال الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم : ( فزادوهم رهقا ) أي : ازدادت الجن عليهم جرأة .

وقال السدي : كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي ، قال : فإذا عاذ بهم من دون الله ، رهقتهم الجن الأذى عند ذلك .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، حدثنا الزبير بن الخريت ، عن عكرمة قال : كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد ، وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن ، فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي .

فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم ، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون ، فذلك قول الله : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )

وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم : ( رهقا ) أي : خوفا . وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( فزادوهم رهقا ) أي : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا فروة بن المغراء الكندي ، حدثنا القاسم بن مالك - يعني المزني - عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه ، عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال : خرجت مع أبي من المدينة في حاجة ، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فآوانا المبيت إلى راعي غنم ، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم ، فوثب الراعي فقال : يا عامر الوادي ، جارك ، فنادى مناد لا نراه ، يقول : يا سرحان ، أرسله ، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا )

ثم قال : وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه .

وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل - وهو ولد الشاة - وكان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه ، ثم رده عليه لما استجار به ، ليضله ويهينه ، ويخرجه عن دينه ، والله أعلم .

وقوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء النفر: وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نـزلوا منازلهم.

وكان ذلك من فعلهم فيما ذكر لنا، كالذي حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما.

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا هشيم، عن عوف، عن الحسن، في قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) قال: كان الرجل منهم إذا نـزل الوادي فبات به، قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) كانوا إذا نـزلوا الوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شرّ ما فيه، فتقول الجنّ: ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضرّا ولا نفعا.

قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، في قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) قال: كانوا في الجاهلية إذا نـزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي، فيقول الجنيون: تتعوّذون بنا ولا نملك لأنفسنا ضرّا ولا نفعا!

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) قال: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا: نعوذ بعظماء هذا الوادي.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) ذُكر لنا أن هذا الحيّ من العرب كانوا إذا نـزلوا بواد قالوا: نعوذ بأعز أهل هذا المكان؛ قال الله: (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) : أي إثما، وازدادت الجنّ عليهم بذلك جراءة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) كانوا في الجاهلية إذا نـزلوا منـزلا يقولون: نعوذ بأعزّ أهل هذا المكان.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ) قال: كانوا يقولون: فلان من الجنّ ربّ هذا الوادي، فكان أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ بربّ الوادي من دون الله، قال: فيزيده بذلك رهقا، وهو الفرَق.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال كان الرجل في الجاهلية إذا نـزل بواد قبل الإسلام قال: إن أعوذ بكبير هذا الوادي، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم.

وقوله: (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: فزاد الإنس بالجن باستعاذتهم بعزيزهم، جراءة عليهم، وازدادوا بذلك إثما.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) فزادهم ذلك إثما.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال، قال الله: (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) : أي إثما، وازدادت الجنّ عليهم بذلك جراءة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) يقول: خطيئة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال: فيزدادون عليهم جراءة.

قال ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال ازدادوا عليهم جراءة.

وقال آخرون: بل عني بذلك أن الكفار زادوا بذلك طغيانا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نحيح، عن مجاهد، قوله: (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال: زاد الكفار طغيانا.

وقال آخرون: بل عني بذلك فزادوهم فَرَقا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال: فيزيدهم ذلك رهقا، وهو الفرق.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ) قال: زادهم الجنّ خوفا.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فزاد الإنس الجنّ بفعلهم ذلك إثما، وذلك زادوهم به استحلالا لمحارم الله. والرهق في كلام العرب: الإثم وغِشيان المحارم؛ ومنه قول الأعشى:

لا شَـيْءَ يَنْفَعُنِـي مِـنْ دُونِ رُؤْيَتِهـا

هـلْ يَشْـتَفِي وَامِقٌ ما لم يُصِبْ رَهَقا (6)

يقول: ما لم يغش محرما.

--------------------

الهوامش :

(6) البيت لأعشى بني قيس بن ثعلبة (ديوانه طبع القاهرة 365 من القصيدة المرقومة80 ) . وفي اللسان: (رهق) قال : والرهق: غشيان المحارم من شرب الخمر ونحوه. قال ابن بري: وكذلك فسر الرهق في شعر الأعشى: بأنه غشيان المحارم، وما لا خير فيه قوله: "لا شيء ينفعني.." البيت قلت: وتفسير ابن برى لا يعجبني، لأن الأعشى لم يكن يعرف المحرمات، وإنما يحسن تفسيره كما قال شارح الديوان: إن الرهق: الدنو من المحبوب والقرب منه، والتمنع بما ينوله، فأما إذا كان بعيدا عنه فلا شفاء ولا قرار. وفي (اللسان: رهق) عن الزجاج، فزادهم رهقا: أي ذلة وضعفا. وقيل: سفها وطغيانا. وقيل في تفسيره: الظلم. وقيل: الفساد.. إلخ

التدبر :

وقفة

[6] قال عكرمة: كان الجن يفرقون -يخافون- كما يفرق الإنس منهم أو أشد، وكان الإنس إذا نزلوا واديًا هرب الجن، فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي، فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، فذلك قول الله: ﴿وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا﴾.

وقفة

[6] ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ فلا يخاف بخسًا ولا رهقًا لأنه لم يبخس أحدًا حقًّا، ولا رهقه ظلمًا؛ فلا يخاف جزاءهما.

وقفة

[6] كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر، فأمسى في أرض قفر، قال: «أعوذ بسيد هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه»، فيبيت في أمن وجوار منهم، حتى يصبح.

وقفة

[6] الاستغاثة بالجن من الشرك بالله، ومعاقبةُ فاعله بضد مقصوده في الدنيا.

عمل

[6] ما تعلق قلبك بأحد من أهل الدنيا إلا نالك من الهم بقدر تعلقك به، فلُذ بالواحد الأحد، الفرد الصمد، لا بالسَّحَرة والكُهَّان.

وقفة

[6] ألا تعجب أيها العاقل ممن يلزم أبواب السحرة والمشعوذين لواذًا بهم, وهم لا يفتئون يأكلون ماله بالباطل, ويزيدونه عنتًا وإرهاقًا!

وقفة

[6] ليس الرهق ما يصيب المؤمن من حرمان بعض أعراض الدنيا, فإن الله يعينه ويصبره, ولكن الرهق ما يصيب القلب من اضطراب وأحزان, من أثر الذنوب والعصيان.

وقفة

[6] الشـرك لا يـزيد العبد إلا ضـعفًا، والتـوحيد يزيـد العبـد قـوة وعـزًّا.

عمل

[6] استعذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح والمساء.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الثالثة والهاء هاء الغيبة والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبر ان.

- ﴿ كانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الفتح. رجال: اسم «كان» مرفوع بالضمة. من الانس: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من رجال و «من» حرف جر بياني

- ﴿ يَعُوذُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيعوذون. من الجن: تعرب اعراب «مِنَ الْإِنْسِ» اي يستجيرون برجال من الجن.

- ﴿ فَزادُوهُمْ: ﴾

- الفاء سببية. زادوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به اول.

- ﴿ رَهَقاً: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي سفها وطغيانا وكفرا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ٢- كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجنّ عندما ينزلون بمكان مَخُوف، فازداد رجال الإنس خوفًا ورعبًا من رجال الجنِّ، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا} أي:فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان.

وقوله- سبحانه-: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً. بيان لما استنكره هؤلاء النفر المؤمنون من الجن على قومهم الكافرين. وعلى من يشبهونهم في الكفر من الإنس.

أى: وأنهم- أى الإنس- ظنوا واعتقدوا كَما ظَنَنْتُمْ واعتقدتم أيها الجن، أن الله- تعالى- لن يبعث أحدا بعد الموت، وهذا الظن منهم ومنكم ظن خاطئ فاسد، فإن البعث حق، وإن الحساب حق، وإن الجزاء حق.

وفي هذا القول من مؤمنى الجن، تعريض بمشركي قريش، الذين أنكروا البعث، وقالوا:

ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ...

وقوله : ( وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) أي : لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا . قاله الكلبي وابن جرير .

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

يقول تعالى ذكره. مخبرا عن قيل هؤلاء النفر من الجنّ(وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ) يعني أن الرجال من الجنّ ظنوا كما ظنّ الرجال من الإنس أن لن يبعث الله أحدا رسولا إلى خلقه، يدعوهم إلى توحيده.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن الكلبيّ(وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ ) ظنّ كفار الجنّ كما ظنّ كفرة الإنس أن لن يبعث الله رسولا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ هذا كلام الجن لقومهم، فالجن مثل الأنس، فيهم من ينكر البعث، ويكفر بالله.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا: ﴾

- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسمها. ظنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «ظنوا» في محل رفع خبر «أن». والألف فارقة.

- ﴿ كَما ظَنَنْتُمْ: ﴾

- الكاف حرف جر و «ما» مصدرية. ظننتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل- ضمير المخاطبين- مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور وجملة «ظننتم» صلة «ما» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ما» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق- مصدر- محذوف التقدير: انهم ظنوا ظنا كظنكم.

- ﴿ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الخامسة و «احدا» مفعول به صريح منصوب بالفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ٣- أن كفارَ الإنس حسبوا كما حسبتم -يا معشر الجن- أن اللهَ تعالى لن يبعث أحدًا بعد الموت، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ} أي:أتيناها واختبرناها،{ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا} عن الوصول إلى أرجائها [والدنو منها]،{ وَشُهُبًا} يرمى بها من استرق السمع، وهذا بخلاف عادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء.

ثم حكى- سبحانه- عنهم ما قالوه عند اقترابهم من السماء، طلبا لمعرفة أخبارها.. قبل أن يؤمنوا فقال: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً ... وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً.

وقوله: لَمَسْنَا من اللمس، وحقيقته الجس باليد، واستعير هنا، لطلب أخبار السماء، لأن الماس للشيء في العادة، إنما يفعل ذلك طلبا لاختباره ومعرفته.

والحرس: اسم جمع للحراس، كخدم وكخدام، والشهب: جمع شهاب، وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم، فتسقط في الجو أو على الأرض أو في البحر.

أى: وأنا طلبنا أخبار السماء كما هي عادتنا قبل أن نؤمن فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً أى: فوجدناها قد امتلأت بالحراس الأشداء من الملائكة الذين يحرسونها من استراق السمع ... كما أنا قد وجدناها قد امتلأت بالشهب التي تنقض على مسترقى السمع فتحرقهم.

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديد وحفظت من سائر أرجائها.

وقوله: (وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ) يقول عزّ وجلّ مخبرا عن قيل هؤلاء النفر: وأنا طلبنا السماء وأردناها، (فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ ) يقول: فوجدناها ملئت (حَرَسًا شَدِيدًا ) يعني حفظة (وَشُهُبًا ) وهي جمع شهاب، وهي النجوم التي كانت تُرجم بها الشياطين.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن زياد، عن سعيد بن جُبير، قال: كانت الجنّ تستمع، فلما رجموا قالوا: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء حدث في الأرض؛ قال: فذهبوا يطلبون حتى رأُوا النبيّ صلى الله عليه وسلم خارجا من سوق عكاظ يصلي بأصحابه الفجر، فذهبوا إلى قومهم مُنذرين.

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَأَنّا لَمَسنَا السَّماءَ فَوَجَدناها مُلِئَت حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا﴾ وذلك لحماية الوحي من استراق الشياطين له، وهكذا يحب أن يُحرس الحقُّ من شياطين الإنس وتشكيكهم.

وقفة

[8] ﴿وَأَنّا لَمَسنَا السَّماءَ فَوَجَدناها مُلِئَت حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا﴾ الله قادر على حفظ كتابه العزيز مِن أى كائن كان وفى أى مكان ﴿إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظونَ﴾ [الحجر: ٩]

وقفة

[8] ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ وذلك لحماية الوحي من استراق الشياطين، وهكذا يجب أن يحرس الحق من شياطين الإنس لخطورتهم.

وقفة

[8، 9] كان مردة الجن يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة، فحرسها الله حين بعث رسوله بالشهب المحرقة.

وقفة

[8، 9] كان الرَّجَم موجودًا قبل المبعث، فلما بعث النبي ﷺ كثر وازداد، وليس في الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب هدفه الرجم، بل إنهم إن حاولوا استراق السمع رُجموا بالشهب، فالشهب قد تكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّا: ﴾

- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل نصب اسم «ان» والجملة الفعلية بعده في محل نصب خبر «ان».

- ﴿ لَمَسْنَا السَّماءَ: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصله بنا و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع فاعل. السماء: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام اهلها.

- ﴿ فَوَجَدْناها: ﴾

- معطوفة بالفاء على «لمسنا» وتعرب اعرابها و «ها» ضمير الغائبة مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

- ﴿ مُلِئَتْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان لوجد وهي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي.

- ﴿ حَرَساً شَدِيداً: ﴾

- تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شديدا: صفة- نعت- لحرسا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة اي قويا ولم يقل «شدادا» على المعنى بل قيل على المفرد لان «الحرس» اسم مفرد في معنى «الحراس».

- ﴿ وَشُهُباً: ﴾

- معطوفة بالواو على «حرسا» وتعرب اعرابها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : ٤- أنا طلبنا خبر السماء، فوجدنا السماء مُلئِت حرسًا قويًّا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ملئت:

1- بالهمز، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مليت، بالياء دون همز، وهى قراءة الأعرج.

مدارسة الآية : [9] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْع} فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله.{ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا} أي:مرصدا له، معدا لإتلافه وإحراقه، أي:وهذا له شأن عظيم، ونبأ جسيم.

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها أى من السماء مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ أى: كنا نقعد منها مقاعد كائنة للسمع، خالية من الحرس والشهب ...

فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ بعد نزول القرآن، الذي هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم والذي آمنا به وصدقناه.

يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً أى: فمن يجلس الآن ليسترق السمع من السماء يجد له شهابا معدا ومهيأ للانقضاض عليه فيهلكه.

فالرصد: جمع راصد، وهو الحافظ للشيء، وهو وصف لقوله «شهابا» .

والفاء في قوله: فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ للتفريع على محذوف، وكلمة «الآن» في مقابل كلمة «كنا» الدالة على المحذوف..

والتقدير: كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فنستمع أشياء، وقد انقضى ذلك، وصرنا من يستمع الآن منا يجد له شهابا رصدا، ينقض عليه فيحرقه.

والمقصود من هاتين الآيتين: تأكيد إيمانهم بالله- تعالى-، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وحض غيرهم على اتباعهم، وتحذيرهم من التعرض لاستراق السمع.

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهاتين الآيتين: «يخبر الله- تعالى- عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن، فيلقوه على ألسنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق، وهذا من لطف الله بخلقه، ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز، ولهذا قالت الجن: «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» أى: من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه» .

وقال بعض العلماء: والصحيح أن الرجم كان موجودا قبل المبعث. فلما بعث صلى الله عليه وسلم كثر وازداد، كما ملئت السماء بالحرس والشهب. وليس في الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب إنما هو للرجم، بل إنهم إذا حاولوا استراق السمع رجموا بالشهب، وإلا فالشهب الآن وفيما مضى قد تكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية ...

وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك ; لئلا يسترقوا شيئا من القرآن ، فيلقوه على ألسنة الكهنة ، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق ! وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده ، وحفظه لكتابه العزيز ، ولهذا قال الجن : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ) أي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له ، لا يتخطاه ولا يتعداه ، بل يمحقه ويهلكه ،

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا

يقول عزّ وجلّ: وأنا كنا معشر الجنّ نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث، وما يكون فيها، ( فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ ) فيها منا( يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ) يعني: شهاب نار قد رصد له به.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ... إلى قوله: ( فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ) كانت الجنّ تسمع سمع السماء؛ فلما بعث الله نبيه، حُرست السماء، ومُنعوا ذلك، فتفقَّدت الجنّ ذلك من أنفسها.

وذُكر لنا أن أشراف الجنّ كانوا بنصيبين، فطلبوا ذلك، وضربوا له حتى سقطوا على نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه عامدًا إلى عكاظ.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ... حتى بلغ ( فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ) فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس.

التدبر :

وقفة

[9] ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ من سنن الله: كل ما كان عامرًا سيكون خرابًا، حتى السماء الدنيا كانت عامرة بالجن يستمعون ثم أصبحت خالية.

وقفة

[9] ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ بطلان الكهانة ببعثة النبي ﷺ.

وقفة

[9] ﴿وَأَنّا كُنّا نَقعُدُ مِنها مَقاعِدَ لِلسَّمعِ فَمَن يَستَمِعِ الآنَ يَجِد لَهُ شِهابًا رَصَدًا﴾ وهذا من أدلة حفظ الله لكتابه العزيز

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّا كُنَّا: ﴾

- اعربت في الآية السابقة. كنا: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل- ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل رفع اسم «كان» وجملة «كُنَّا نَقْعُدُ» في محل رفع خبر «أن».

- ﴿ نَقْعُدُ مِنْها: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان» وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. منها: جار ومجرور متعلق بنقعد.

- ﴿ مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ: ﴾

- اسم مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو معمول لقعد او لانه مصوغ من مصدر عامله فالمقعد مشتق من القعود. للسمع: جار ومجرور متعلق بنقعد. او في محل نصب مفعول لاجله بمعنى كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب من اجل الاستماع او استراق السمع الى كلام الملائكة.

- ﴿ فَمَنْ: ﴾

- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من».

- ﴿ يَسْتَمِعِ الْآنَ: ﴾

- فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه سكون آخره الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الآن: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بيستمع.

- ﴿ يَجِدْ لَهُ: ﴾

- تعرب اعراب «يستمع» وهي جواب الشرط «جزاؤه» وعلامة جزمه السكون الظاهر. له: جار ومجرور متعلق بيجد او متعلق برصدا اي راصدا له بمعنى من أجله.

- ﴿ شِهاباً رَصَداً: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رصدا: صفة- نعت- لشهابا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة او يكون «الرصد» مثل «الحرس» اسم جمع للراصد على معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة الذين يرجمونهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ولَمَّا أخبروا عن حالِها إذ ذاك؛ لأنَّه الأهمُّ عندَهم، أخبروا عن حالِها قبلُ، فقالوا مُؤكِّدين لِما للإنسِ من التكذيبِ بوصولِ أحدٍ إلى السماء:

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [10] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ .. ﴾

التفسير :

وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا، من خير أو شر، فلهذا قالوا:{ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} أي:لا بد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله، ويحدثه في الأرض، وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى، والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله.

ثم حكى- سبحانه- ما قالوه على سبيل الإقرار بأنهم لا يعلمون شيئا من الغيوب فقال: وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً.

أى: وقال هؤلاء الجن المؤمنون على سبيل الاعتراف بأن مرد علم الغيوب إلى الله- تعالى- وحده: قالوا وإنا لا ندري ولا نعلم الآن، بعد هذه الحراسة المشددة للسماء، أأريد بأهل الأرض ما يضرّ بهم، أم أراد الله- تعالى- بها ما ينفعهم؟.

قال الآلوسى: ولا يخفى ما في قولهم هذا من الأدب، حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله- تعالى-، كما صرحوا به في الخير، وإن كان فاعل الكل هو الله- تعالى- ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد ....