الإحصائيات

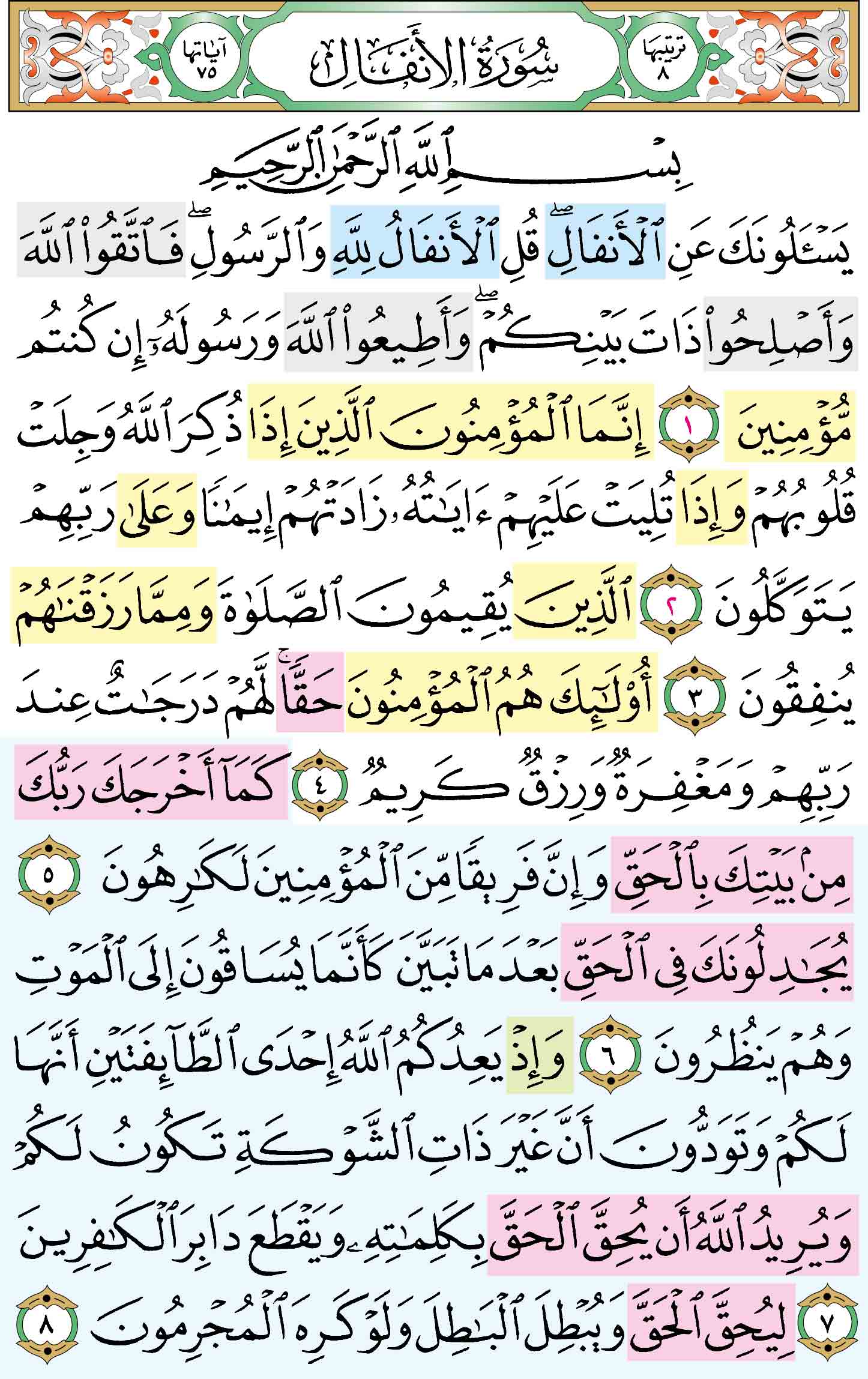

سورة الأنفال

| ترتيب المصحف | 8 | ترتيب النزول | 88 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 75 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 18 | تبدأ في الجزء | 9 |

| تنتهي في الجزء | 10 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 1/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

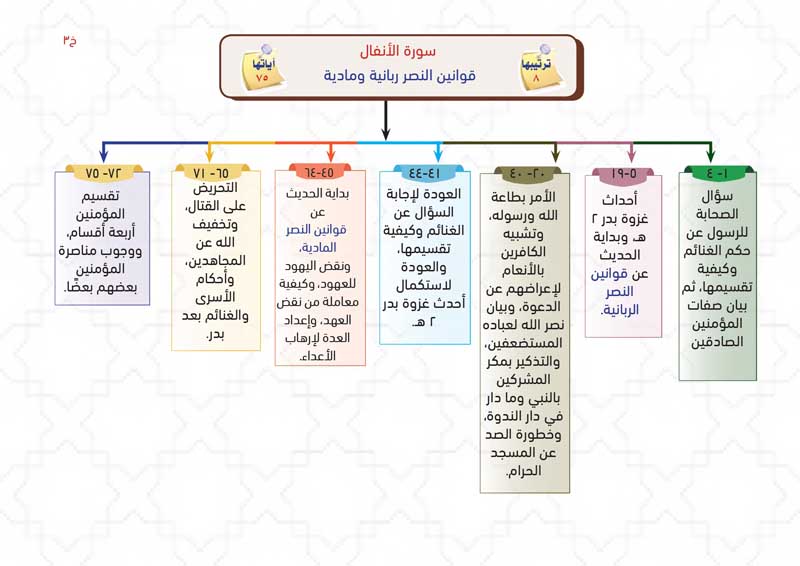

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

سؤالُ الصَّحابةِ للنَّبي ﷺ عن حُكمِ الغَنائِمِ التى غَنِمُوها من كفَّارِ قُريشٍ في غزوةِ بَدرٍ، ولِمَن هي، وكيف تُقسَّمُ؟ ثُمَّ بيانُ صفاتِ المؤمنينَ وجزائِهم.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (5) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (4)

بدايةُ أحداثِ غزوةِ بَدرٍ 2هـ بخروجِ النَّبي ﷺ والصَّحابةِ من المدينةِ للقاءِ قريشٍ معَ كراهةِ البعضِ لذلك، ووعدُ اللهِ لهم بإحدي الطائفتينِ: عِيرِ قُرَيْشٍ القادمةِ من الشامِ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ أَرْزَاقٍ، أَوِ النَّفِيرِ الآتي من مكةَ.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة الأنفال

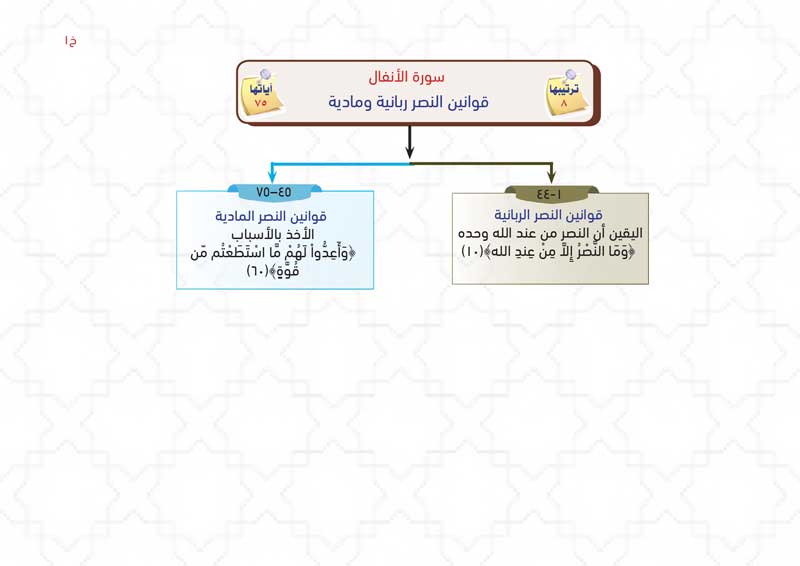

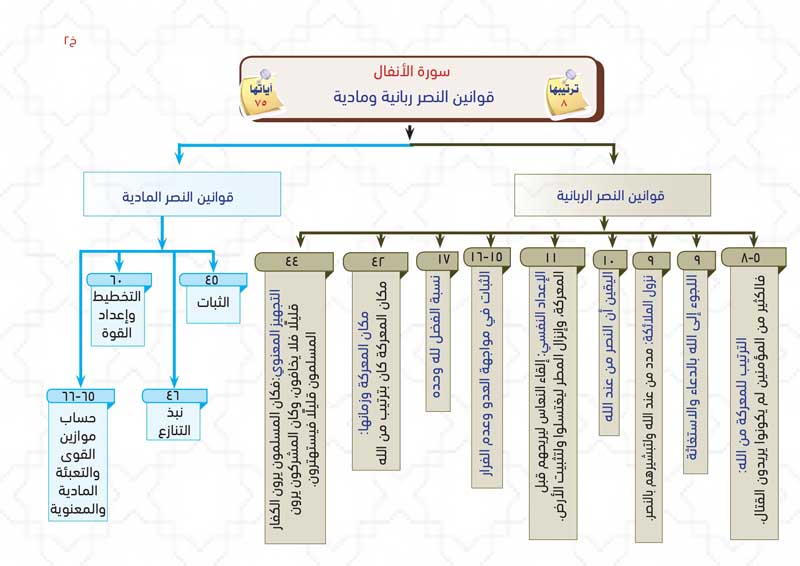

قوانين النصر ربانية ومادية (كيف تنصرون؟)/ أسباب النصر/ أولئك هم المؤمنون حقًا/ التعبئة النفسية والمادية للجهاد

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فتبدأ السورة بـ:: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ...﴾ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟! كانوا على وشك الاعتقاد أنهم على قمة جبل التقوى والصلاح، فتعالجهم السورة في مطلعها، وهي تقول لهم: اتقوا الله.

- • ثثم تذكرهم: أن منهم من لم يكونوا يريدون الخروج لبدر أصلًا، وأنهم جادلوا في ذلك: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾. جادلوا فيما قاد إلى هذا النصر الذي يمكن للشيطان أن يوسوس لهم أنه كان نتيجة حتمية لجهودهم

- • ثم تسحب السورة منهم: "استحقاق النصر": ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. هل أصابكم الغرور بسبب ما تحقق؟! حسنًا، خذوا هذه الآن: أنتم لم تقاتلوا أصلًا، وهذا الرمي الموفق لم يكن رميكم، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. نعم، لو كان النصر يقاس بالمقاييس المادية، فإن المسلمين لم يكونوا لينتصروا في ذلك اليوم أبدًا، لأن عدد المسلمين كان 313 رجلًا ولم يكونوا مهيئين نفسيًا أو مجهزين عتادًا للقتال (كان معهم فرس واحد)، في حين كان عدد الكفار 1000 مقاتل كامل الجهوزية للحرب (كان معهم 300 فرس).ولننتبه أن هذا لم يحدث قبل القتال، بل حدث بعده، وبعد تحقق النصر، ولو كان حدث قبل لما قاد إلى النصر.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأنفال».

- • معنى الاسم :: االأنفال: هي الغنائم التي يَغْنَمُها المُقَاتِلُون في الحرب.

- • سبب التسمية :: لذكرها في الآية الأولى، ولم يرد لفظ «الأنفال» في غيرها من سور القرآن الكريم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة بدر»؛ لأن معظمها في ذكر هذه الغزوة، و«سورة الجهاد».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن النصر من عند الله، وهو ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ، مع وجوب الأخذ بالأسباب.

- • علمتني السورة :: الحذر من تحول القتال من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرخيصة.

- • علمتني السورة :: البدريون يحتاجون لدعوة الصلح، فهل نحن لا نحتاج؟! الصلح خير: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإيمان يزيد وينقص: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ: «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَنْفَالِ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأنفال من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ»، فَقَالَ: «فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِى النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلاَقُنَا؛ فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، والأصح أنها ثانية السور نزولًا بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالجملة الخبرية من أصل 21 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- من سور "المثاني" البالغة 30 سورة.

• نزلت بعد غزوة بدر (رمضان 2 هـ) لتعقب على أحداثها.

• اهتمت ببيان أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله، وقواعد القتال، والإعداد له، وإيثار السِّلم على الحرب إذا جنح له العدو، وآثار الحرب في الأشخاص (الأسرى) والأموال (الغنائم).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا تكون الغنائم هي الأساس للخروج في الجهاد، بل الأساس هو الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإن لم تكن هناك غنائم، فإن أتت الغنائم فهي نافلة وزيادة وعطية من الله.

• أن نسعى في الصلح بين شخصينِ من المسلمين اختلفَا: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (1).

• أن نحاسب أنفسنا على صلاتنا، وننظر في أي جانب قصرنا فيه، سواءً كان في أركانها أو واجباتها أو مستحباتها، ثم نسد هذا النقص والخلل: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (3).

• أن نلح على الله في الدعاء؛ فإنه يحب الاستغاثة به والتضرع إليه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ (9).

• أن نبحث عن الأخبار السارة عن الدعوة والإغاثة وننشرها؛ ففيها بشارة للمؤمنين وتطمين لقلوبهم: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّـهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ (10).

• أن نتيقن بأن النصر من عند الله؛ فنسأله وحده دون غيره: ﴿وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱلله﴾ (10).

• أن ننسب الفضل لله دومًا: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (17).

• أن نطيع الله ورسوله، ونحذر من أعمال المنافقين والكفار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ...﴾ (20-23).

• أن نحذر من الإعراض عن الأوامر والنواهي؛ فقد يؤدي ذلك إلى شرور كثيرة أولها الختم على القلب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (24).

• أن نحذر من الخيانة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (27).

• إذا رزقنا الله المال والولد فلا تطغى محبتهما على محبته سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّـهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (28).

• ألا ندع على أنفسنا ولا على من نحب بالهلاك، فهذا من الجهل: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّـهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (32).

• أن نكثر من الاستغفار؛ فهو أمان من عذاب الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (33).

• أن نتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية تقربًا إلى الله تعالى ومخالفة لصنيع المشركين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ (36).

• أن نبادر اليوم بتوبة صادقة؛ فقد وعد الكفار وهم أشد منا ذنبًا بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (38).

• أن نتجنب التشبُّه بالكافرين في أفعالهم وأقوالهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (47)، فلا نغتر أو نتفاخر بالنصر، لا يقل أحدنا: أنا قَتلت، أو أنا فعلت كذا وكذا، أو أنا أَسَرت، فهذا الفخر والعُجب لا يليق بنا.

• أن نبحث عن معصية في أنفسنا -قد نكون غافلين عنها- ونتب إلى الله منها، لعل الله أن يغير حالنا إلى الأفضل: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (53).

• ألا نخلف وعدًا أو ننقض عهدًا، ولو كان ذلك مع الكفار؛ فليس ذاك من صفات المؤمنين: ﴿الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ (56).

• إذا كان بيننا وبين قوم عهد وخفنا خيانتهم؛ فنخبرهم بنقض العهد الذي بيننا وبينهم، ولا نغدر بهم: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (58).

• أن نستعد دومًا للقاء العدو: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (60).

• أن نعمل أعمالًا نصل بها أرحامنا مثل: تعليمهم أو إطعامهم أو قضاء حاجتِهم؛ فهمْ أولى بنا من غيرِهم: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ (75).

تمرين حفظ الصفحة : 177

مدارسة الآية : [1] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

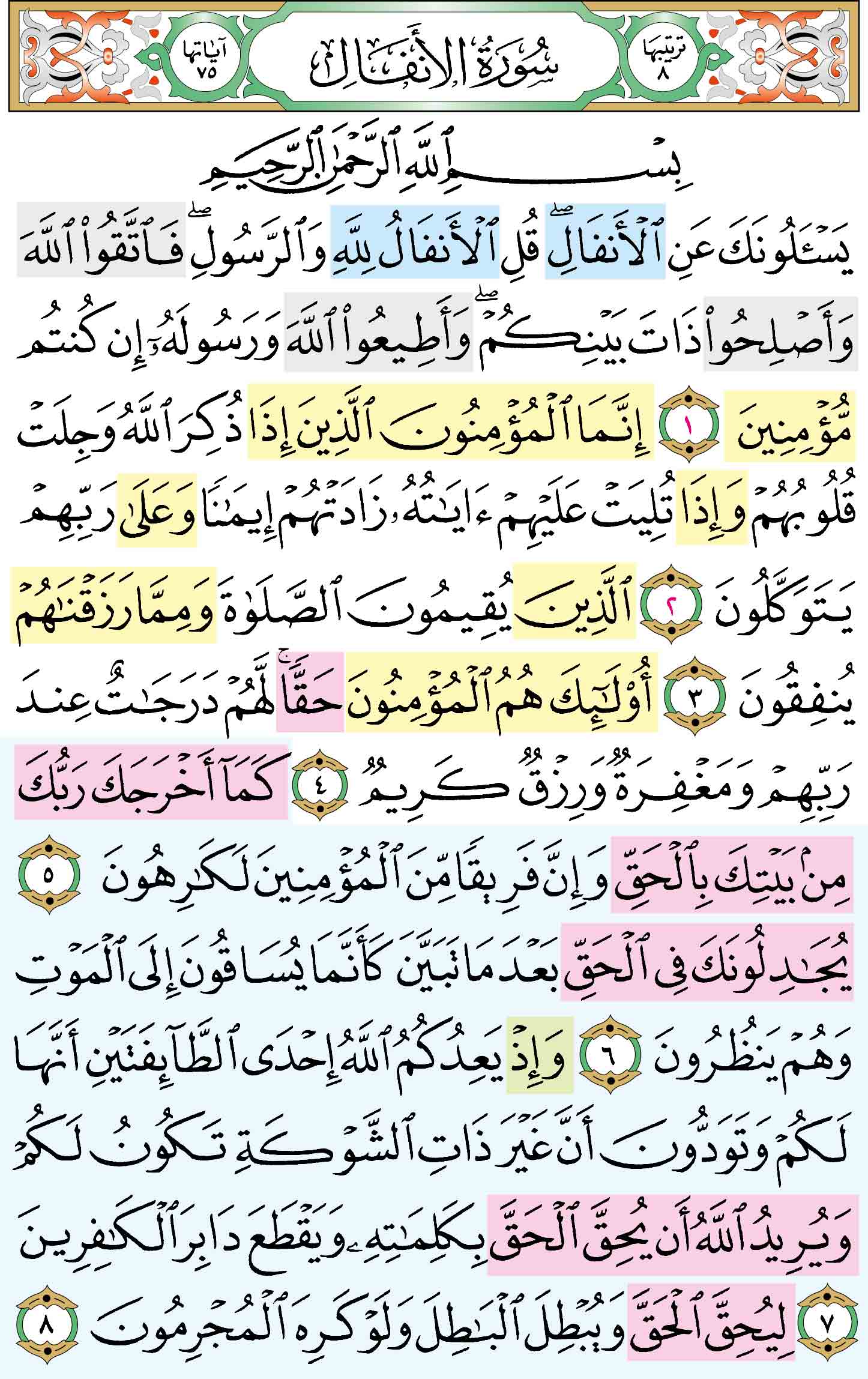

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ .. ﴾

التفسير :

الأنفال هي الغنائم التي ينفلها اللّه لهذه الأمة من أموال الكفار، وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نـزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، .فحصل بين بعض المسلمين فيها نـزاع، فسألوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عنها، فأنـزل اللّه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَال كيف تقسم وعلى من تقسم؟ قُلْ لهم:الأنفال لله ورسوله يضعانها حيث شاءا، فلا اعتراض لكم على حكم اللّه ورسوله،. بل عليكم إذا حكم اللّه ورسوله أن ترضوا بحكمهما، وتسلموا الأمر لهما،. وذلك داخل في قوله فَاتَّقُوا اللَّهَ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ أي:أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بالتوادد والتحاب والتواصل..فبذلك تجتمع كلمتكم، ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع -من التخاصم، والتشاجر والتنازع. ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم، والعفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر،.والأمر الجامع لذلك كله قوله:وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن الإيمان يدعو إلى طاعة اللّه ورسوله،.كما أن من لم يطع اللّه ورسوله فليس بمؤمن.

سورة الأنفال

تمهيد بين يدي تفسير السورة

1- سورة الأنفال هي السورة الثامنة في ترتيب المصحف، فقد تقدمتها سورة الفاتحة وهي مكية، ثم جاءت بعد سورة الفاتحة أربع سور مدنية، هن أطول السور المدنية في القرآن الكريم، وهن سور: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. ثم جاءت بعد هذه السور الأربع سورتان مكيتان، وهما أطول السور المكية في القرآن، سورتا: الأنعام والأعراف.

ثم جاءت سورة الأنفال بعد ذلك، فكانت الثامنة في ترتيب سور المصحف.

2- وعدد آياتها خمس وسبعون آية في المصحف الكوفي، وست وسبعون في الحجازي، وسبع وسبعون في الشامي.

3- وقد سميت سورة الأنفال بهذا الإسم، لحديثها عن الأنفال أى الغنائم في أكثر من موضع.

وقد أطلق عليها بعض الصحابة سورة بدر، فقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عنها فقال: تلك سورة بدر .

4- وسورة الأنفال كلها مدنية، وممن قال بذلك: زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح والحسن، وعكرمة.

قال صاحب المنار: وقيل إنها مدنية إلا آية «64» وهي قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب، فعلى هذا وضعت في سورة الأنفال وقرئت مع آياتها التي نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام، وروى عن مقاتل استثناء قوله- تعالى- وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ... «الآية «30» لأن موضوعها ائتمار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، بل في الليلة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر بقصد الهجرة وباتا في الغار، وهذا استنباط من المعنى، وهو استنباط يرده ما صح عن ابن عباس من أن الآية نفسها نزلت في المدينة.

وزاد بعضهم استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآية، وهي قوله- تعالى-: وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا.. إلى قوله: بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ «الآيات من 31- 35» لأن موضوعها حال كفار قريش في مكة، وهذا لا يقتضى نزولها في مكة، بل ذكّر الله بها رسوله بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني».

والذي ترتاح إليه النفس أن سورة الأنفال جميعها مدنية، وأن ما في بعض آياتها من أوصاف لأحوال المشركين في مكة قبل الهجرة لا يعنى كون هذه الآيات مكية لأن هذه الآيات إنما هي من باب تذكير الرسول وأصحابه بما كان عليه أولئك القوم من عناد ومكابرة وانحراف عن الطريق القويم، أدى بهم إلى الهزيمة في بدر وفي غيرها من المعارك التي كان النصر فيها للمؤمنين.

5- وقد ذكر بعض المفسرين- ومنهم الزمخشري- أن سورة الأنفال نزلت بعد سورة البقرة، ولعل مرادهم بذلك أن نزولها كان بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة، لأنه من المعروف أن سورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة، وإنما ابتدأ نزولها بعد الهجرة، ثم امتد هذا النزول لآياتها إلى قبيل وفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- بمدة قصيرة.

6- قال الآلوسى: ووجه مناسبتها لسورة الأعراف أن سورة الأعراف فيها خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ... وفي هذه- أى الأنفال- كثير من أفراد المأمور به، وفي الأعراف ذكر قصص الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- مع أقوامهم، وفي هذه ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جرى بينه وبين قومه.

وقد فصل- سبحانه- في تلك- قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ...

وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله- تعالى-: وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَها ... وصرح بذلك هنا إذ يقول.. وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا ... إلى غير ذلك من المناسبات.

ثم قال الآلوسى: «والظاهر أن وضعها هنا توقيفي، وكذا وضع براءة بعدها، وإلى ذلك ذهب غير واحد ... ».

والحق أنه بمطالعتنا لما يقوله الآلوسى وغيره من المفسرين في بيان وجه مناسبة السورة للتي قبلها، نرى أن هذه الأقوال لا تخلو من تكلف، وأن كثيرا مما ذكروه من مناسبات بين سورتين معينتين لا يختص بهما، بل هو موجود فيهما وفي غيرهما.

فالآلوسى- مثلا- يجعل من وجوه مناسبة الأنفال للأعراف أن الأعراف فيها وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. وأن الأنفال فيها كثير من أفراد المأمور به..

وهذا المعنى نراه في كثير من السور المتتالية، فسورة آل عمران- مثلا- من بين آياتها قوله- تعالى-: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...

وسورة النساء- التي بعدها- فيها- أيضا- كثير من أفراد المأمور به لأن الأمر بالمعروف من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الإسلامى.

والذي تميل إليه النفس أن ترتيب السور توقيفي، وأن كل سورة لها موضوعاتها التي نراها بارزة بصورة تميزها عن غيرها.

7- وسورة الأنفال عند ما نتأمل ما اشتملت عليه من آيات، نراها تحدثنا- في مجموعها- عن غزوة بدر، فتعرض أحداثها الظاهرة، كما تعرض بشارات النصر فيها، وتكشف عن قدرة الله وتدبيره في وقائع هذه الغزوة الحاسمة، وتبين كثيرا من الإرشادات والتشريعات الحربية التي يجب على المؤمنين اتباعها حتى ينالوا النجاح والفلاح.

أخرج البخاري عن ابن عباس أن سورة الأنفال نزلت في بدر:

(أ) لقد افتتحت السورة الكريمة ببيان أن قسمة الأنفال أى- الغنائم- مردها إلى الله ورسوله، وأن على المؤمنين أن يذعنوا لما يفعله فيها رسولهم صلى الله عليه وسلم ثم وصفت المؤمنين الصادقين أكمل وصف، وبشرتهم بأسمى المنازل، وأرفع الدرجات.

قال- تعالى-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

(ب) وبعد هذا الحديث الطيب عن أوصاف المؤمنين الصادقين، تبدأ السورة في الحديث عن حال بعض الذين اشتركوا في غزوة بدر، وكيف أنهم كرهوا القتال في أول الأمر، لأنهم لم يخرجوا من أجله وإنما خرجوا من أجل الحصول على التجارة التي قدم بها مشركو قريش من بلاد الشام لكن الله- تعالى- أراد أن يعلمهم وغيرهم أن الخير فيما قدره، لا فيما يقدرون ويريدون.

استمع إلى السورة الكريمة بتأمل وتدبر وهي تصور هذه المعاني بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول.

كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ. يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

(ج) ثم تسوق السورة بعد ذلك ألوانا من البشارات التي تشعر المؤمنين بأن الله- تعالى- قد أجاب لهم دعاءهم، وأنه- سبحانه- سيجعل النصر في هذه المعركة حليفا لهم.

ومن مظاهر هذه البشارات أن الله- تعالى- أمدهم بألف من الملائكة مردفين، وأمدهم بالنعاس ليكون مصدر طمأنينة لقلوبهم، وأمدهم بمياه الأمطار ليتطهروا بها، ولتثبت الأرض من تحتهم، وأمدهم قبل ذلك وبعده بعونه الذي جعلهم يقبلون على قتال أعدائهم بقلوب ملؤها الإقدام والشجاعة.

قال- تعالى-: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ.

(د) ثم وجهت السورة الكريمة خمسة نداءات إلى المؤمنين، أرشدتهم في كل واحد منها إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم.

فقد أمرتهم في النداء الأول بالثبات في وجوه أعدائهم، ونهتهم عن الفرار منهم، وهددت من يوليهم دبره بسوء المصير، وأخبرتهم بأن الله معهم ما داموا معتمدين عليه، ومستجيبين لما يدعوهم إليه.

وأمرتهم في النداء الثاني بطاعة الله ورسوله، وحذرتهم من المعصية، ومن التشبه بالكافرين الذين «قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» .

وأمرتهم في النداء الثالث بالمسارعة إلى أداء ما كلفوا به من تكاليف فيها سعادتهم وفلاحهم، وخوفتهم من ارتكاب ذنوب لا يحيق شرها بالذين ارتكبوها وحدهم، وإنما يعمهم وغيرهم ممن رأوا المنكر فلم يعملوا على تغييره.

ونهتهم في النداء الرابع عن خيانة الله ورسوله، أى: عن ترك فرائض الله، وعن هجر سنة رسوله.. وحذرتهم من أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله وعن أداء واجباته.

ثم بشرتهم في النداء الخامس بأنهم إذا ما اتقوا الله حق تقاته، فإنه- سبحانه- سيرزقهم الهداية والنصر والنجاة من كل مكروه.

تدبر معى- أخى القارئ- هذه النداءات، وما اشتملت عليه من توجيهات سامية وإرشادات عالية، حيث يقول- سبحانه-:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ..

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ..

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ..

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ..

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ..

(هـ) ثم أخذت السورة بعد ذلك في تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ليزدادوا له شكرا، وفي تصوير ما عليه الكافرون من جهل وعناد وخسران.

فحكت ما قالوه في شأن القرآن من كذب ومكابرة.

وحكت استهزاءهم بالدين، وإمعانهم في الجحود، وتعجلهم للعذاب..

وحكت ما كانوا يقومون به من تصفيق ولغو عند قراءة القرآن، حتى يشغلوا الناس عن سماعه..

وحكت مسارعتهم إلى إنفاق أموالهم، لا في وجوه الخير، ولكن في وجوه الشر التي ستكون عاقبتها الخسران وسوء المصير.

وبعد أن حكت كل هذه الرذائل عن الكافرين، أمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم أنهم إذا ما انتهوا عن كفرهم وعنادهم، فإن الله- تعالى- سيغفر لهم ما سلف من ذنوبهم.

أما إذا استمروا في طغيانهم وجحودهم، فستدور الدائرة عليهم.

قال- تعالى-: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ. وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا، لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا، إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ. وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

(و) وبعد أن افتتحت السورة الكريمة بالحديث المجمل عن الغنائم وساقت في أعقابه ما ساقت من توجيه وإرشاد وترغيب وترهيب.

بعد كل ذلك عادت السورة إلى الحديث عن الغنائم، ففصلت ما أجملته في مطلعها، وذكّرت المؤمنين بنعم أخرى منحهم الله إياها في بدر.

ومن ذلك: أنّه- سبحانه- هيأ لهم المكان المناسب لقتال أعدائهم، وجعل اللقاء الحاسم بين الفريقين بدون موعد سابق.. وقلل كل فريق في عين الآخر ليقضى- سبحانه- قضاءه النافذ..

قال- تعالى-: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.

(ز) ثم يأتى بعد ذلك النداء السادس والأخير للمؤمنين، فيأمرهم- سبحانه- فيه بالثبات عند لقائهم لأعدائهم، وبالإكثار من ذكره، وبالطاعة التامة له ولرسوله، وبالابتعاد عن التنازع والاختلاف.

ثم ينهاهم عن التشبه بالمرائين، والمتكبرين، والمغرورين، الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم- ولكنه عند ما تراءى الجمعان نكص على عقبيه- والذين سيكون مصيرهم الهزيمة في الدنيا، والعذاب المهين في الآخرة بسبب كفرهم بآيات الله، وإيثارهم الضلالة على الهداية.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ، إِنِّي أَخافُ اللَّهَ، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ.

(ح) ثم تمضى السورة الكريمة في تصوير رذائل الكافرين، وفي تشجيع المؤمنين على قتالهم، وإعداد العدة لدحرهم وتشريدهم ما داموا مستمرين على كفرهم وخيانتهم..، فإن جنحوا للسلم. ومالوا إلى المصالحة والمهادنة فاقبل منهم ذلك- أيها الرسول الكريم،واحترس من خداعهم وغدرهم، وحرض أتباعك على قتالهم بصبر وجلد.

قال- تعالى-: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ. وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

(ط) ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن أسرى غزوة بدر من المشركين فبينت ما كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في شأنهم، وعاتبتهم لإيثارهم أخذ الفداء على ما عند الله من ثواب عظيم، وأباحت لهم أن يأكلوا مما غنموه، فإنه حلال طيب، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الأسرى إلى الدين الحق، وأن يخبرهم بأنهم متى آمنوا ظفروا بخير الدنيا والآخرة..

تأمل معى- أخى القارئ- هذه الآيات الكريمة التي ساقتها السورة في هذا المعنى.

ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

(ى) وإذا كانت السورة قد تحدثت في أوائلها عن صفات المؤمنين.. الصادقين، وعن حال الذين كرهوا الخروج إلى القتال في بدر.. فإنها قد تحدثت في ختامها- أيضا- عن أصناف المؤمنين.. فمدحت المهاجرين السابقين، ومدحت الأنصار الذين آووا ونصروا، لأنهم قد اشتركوا جميعا في بذل أموالهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الله.. ثم بينت ما يجب عليهم نحو غيرهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا، بل ظلوا في أرض الشرك. ثم مدحت المؤمنين الذين تأخرت هجرتهم عن صلح الحديبية- وإن كانوا أقل في الدرجات من المهاجرين السابقين.

قال- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ، وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

8- هذا عرض مجمل لما اشتملت عليه سورة الأنفال من توجيهات سامية، وآداب عالية، وتشريعات حكيمة ...

ومن هذا العرض نرى أن السورة الكريمة قد اهتمت بأمور من أبرزها ما يلي:

(ا) تربية المؤمنين على العقيدة السليمة، وعلى الطاعة لله ولرسوله. وإصلاح ذات بينهم، والثبات في وجه أعدائهم، والإكثار من التقرب إلى خالقهم، والمداومة على مراقبته وخشيته وشكره، فهو الذي هداهم للإيمان، وهو الذي آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات.. بعد أن كانوا ضالين ومستضعفين في الأرض.

ولقد أفاضت السورة في غرس هذه المعاني في نفوس المؤمنين لأنها نزلت كما سبق أن بينا- في أعقاب اللقاء الأول بينهم وبين أعدائهم- فكان من المناسب أن تكرر غرس هذه المعاني في القلوب حتى تستمر على طاعة الله ورسوله، تلك الطاعة التي من ثمارها الظفر الدائم والخير الباقي..

(ب) تذكير المؤمنين بما عليه أعداؤهم من جحود وعناد، وبما كان منهم من مكر برسولهم صلى الله عليه وسلم ومن استهزائهم بدينهم وقرآنهم ومن عداوة شديدة للحق وأهله، ومن صفات ذميمة جعلتهم أهلا لاستحواذ الشيطان عليهم ...

وهذا التذكير قد تكرر كثيرا في سورتنا هذه، لكي يستمر المؤمنون على حسن استعدادهم، ولكي لا تنسيهم نشوة النصر في بدر ما يضمره لهم أعداؤهم من كراهية وبغضاء، وما يبيتونه لهم من سوء وشر.

(ج) إرشاد المؤمنين إلى المنهاج الذي يجب أن يسيروا عليه في حالتي حربهم وسلمهم، لأنه متى ساروا عليه حالفهم النصر، وصاحبهم التوفيق.

ففي حالة الحرب: أمرتهم السورة الكريمة بأن يعدوا لأعدائهم كل ما يستطيعون من قوة.

وأن يبذلوا أموالهم بسخاء من أجل نصرة الحق.. وأن يقاتلوا خصومهم بشجاعة وإقدام، وأن يكثروا من التقرب إلى الله بصالح الأقوال والأعمال- خصوصا في مواطن القتال-.. وأن يجعلوا غايتهم في قتالهم إحقاق الحق وإبطال الباطل حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ....

وأن يؤثروا السلم على الحرب متى وجد السبيل إليه، فإن السلم هو الأصل أما الحرب فهي أمر لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التي تقتضيها.. أما في حالة سلمهم: فقد أمرتهم السورة الكريمة بالتآخى والتناصر والتواد والتراحم والتصالح.. ونبذ التنازع والتخاصم والاختلاف والبطر.

كما أمرتهم بتقوى الله وبإيثار ما عنده من ثواب وأجر على الأموال والأولاد.

قال- تعالى-: وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

وهناك موضوعات أخرى تعرضت لها السورة:

كحديثها عن الغنائم، وعن الأسرى، وعن المعاهدات، وعن أحداث غزوة بدر، وعن المشاعر التي تحركت في نفوس بعض المشتركين فيها قبل أن تبدأ المعركة وخلالها وبعدها.

وقد ساقت السورة الكريمة كل ذلك بأسلوب يهدى القلوب، ويشرح الصدور، ويرشد الناس إلى مواطن عزهم وسعادتهم.

هذا، ونرى من المناسب- أخى القارئ- أن نختم هذا العرض المجمل لسورة بدر- كما سماها ابن عباس- بتلخيص لقصة هذه الغزوة لنتنسم الجو الذي نزلت فيه هذه السورة، ولندرك مرامي النصوص فيها.. لأننا نعتقد أن ما يعين على فهم الآيات القرآنية فهما قويما مستنيرا، أن يكون القارئ أو المفسر لها ملما بأسباب نزولها وبالجو التاريخى الذي نزلت فيه، وبالأحداث التي لا بست نزولها.. يجانب إلمامه بمدلولاتها اللغوية والبيانية..

قال الإمام ابن هشام عند حديثه عن «غزوة بدر الكبرى».

قال ابن إسحاق: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى سفيان مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة.. ندب المسلمين إليها وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها» فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا.

وكان أبو سفيان- حين دنا من الحجاز- يتجسس الأخبار، ويسأل من لقى من الركبان: تخوفا على أمر الناس- أى: على أموالهم التي معه في القافلة حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة.

فلما وصلها أخذ يصرخ ببطن الوادي.. ويقول يا معشر قريش: اللطيمة اللطيمة- أى:

العير التي تحمل الطيب والمسك والثياب..- أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث.

فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد.

- خرجوا بالقيان والدفوف يغنين في كل منهل، وينحرون الجزر، وهم تسعمائة وخمسون مقاتلا، وقادوا مائة فرس، عليها مائة درع سوى درع المشاة، وكانت إبلهم سبعمائة بعير.

قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس، واستعمل على المدينة أبا لبابة.. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير.

وكان إبل المسلمين يومئذ سبعين بعيرا، فاعتقبوها- أى كانوا يركبونها بالتعاقب- وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ.

وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة، ثم على العقيق، ثم على ذي الحليفة.. ثم نزل قريبا من بدر.. وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر فقال وأحسن.

ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك لأنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلى ديارنا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا.

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله.

ففرح- رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد..

ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله- تعالى- قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم.

قال ابن إسحاق: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فسارا حتى وقفا على شيخ من العرب. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك.

قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم، قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرنى، فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به المسلمون.

وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرنى صدقنى، فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش.

فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، ثم انصرف عنه.

ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فلما أمسى أرسل بعضهم إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له.. فأصابوا ساقيين لقريش فأتوا بهما.. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرانى عن قريش.

قالا: هم والله وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى.

فقال لهما: كم القوم؟ قالا كثير قال: ما عددهم؟ قالا لا ندري قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا. فقال: القوم فيما بين التسعمائة والألف ثم قال لهما.

فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأمية بن خلف.. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها..

قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، فنقيم عليه ثلاثة، ننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها.

وقال الأخنس بن شريق لبنى زهرة، يا بنى زهرة قد نجى الله لكم أموالكم فارجعوا فرجعوا فلم يشهد غزوة بدر زهري واحد.

ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي: وبعث الله السماء بالماء فأصاب المسلمون منه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء، حتى إذا جاء ماء نزل به..

فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله؟ أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأى والمكيدة والحرب؟.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأى والمكيدة والحرب.

فقال الحباب يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فنزله، ثم نغور ما وراءه من القلب- أى: ثم نغطى ما خلفه من الآبار- ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقد أشرت بالرأى» ثم نهض ومعه الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء ماء. ثم قال سعد بن معاذ يا رسول الله، ألا نبنى لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا. كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا. فقد تخلف عنك أقوام- يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك.

فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم بنى لرسول الله عريش فكان فيه.

ثم ارتحلت قريش حين أصبحت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمة من الكثيب إلى الوادي قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني. اللهم أحثهم الغداة» .

ثم أرسلت قريش عمير بن وهب الجمحي فقالوا له: احزر لنا أصحاب محمد، فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: هم ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا..

ولقد رأيت- يا معشر قريش- البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع.

قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم.

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن تفعل شيئا تذكر به بخير إلى آخر الدهر؟ فقال عتبة: وما ذاك يا حكيم؟

قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي ...

قال عتبة: قد فعلت.. ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال:

يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه. قتل ابن عمه أو ابن خاله.. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون..

وبلغ كلام عتبة أبا جهل فسبه.. ثم بعث أبو جهل إلى ابن الحضرمي فقال له: هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثارك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك- أى: فقم فاطلب من الناس الوفاء بالعهد والأخذ بثأر أخيك..

فقام ابن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: وا عمراه، وا عمراه، فحميت الحرب، واشتد أمر الناس، واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد أبو جهل الرأى الذي دعا عتبة الناس إليه..

قال ابن إسحاق: ثم خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي- وكان شرسا سيئ الخلق- فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه فلما دنا منه خرج إليه حمزة بن عبد المطلب. فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه- أى.

أطارها- وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه. ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، فضربه حمزة حتى قتله في الحوض..

ثم خرج عتبة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة.. فنادى يا محمد: أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة وقم يا حمزة وقم يا على.. أما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه- أى: جرحه جرحا شديدا لا يملك معه الحركة- وكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه، واحتملا عبيدة فحازاه إلى أصحابه.

قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله الناس أن لا يحملوا حتى يأمرهم، وقال: «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل» ...

ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ورجع إلى العريش فدخله- ومعه أبو بكر الصديق.. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويقول فيما يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، وأبو بكر يقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك» .

ثم خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرس.. يقوده على ثناياه النقع» - أى الغبار.

وكان قد رمى مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل.. من المسلمين.

ثم رمى حارثة بن سراقة وهو يشرب من الحوض بسهم فقتل.

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: «والذي نفس محمد بيده.

لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة» ...

ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بها، ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الهزيمة فقتل الله- تعالى- من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم..

فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله يخافون عليه كرة العدو، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم!» .

فقال سعد: أجل والله يا رسول الله؟ كانت هذه أول موقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال..

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يومئذ: «إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، ولا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا يقتله ومن لقى أبا البحتري فلا يقتله..

قال ابن إسحاق: - وبعد انتهاء المعركة- أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى من المشركين أن يطرحوا في القليب فلما طرحوا وقف عليهم فقال: «بئس العشيرة كنتم لنبيكم- يا أهل القليب- لقد كذبتموني وصدقنى الناس، وأخرجتموني وآوانى الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس» ..

ثم قال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما وعدني ربي حقا» فقال المسلمون: يا رسول الله! أتنادي قوما قد جيّفوا؟

فقال صلى الله عليه وسلم: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني» .

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع، فاختلف فيه المسلمون، فقال من جمعه: هو لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو..: والله لولا نحن ما أصبتموه..

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشر أهل المدينة بنصر الله لهم على المشركين.

ثم فرق الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرى من المشركين بين أصحابه وقال لهم:

«استوصوا بالأسارى خيرا» .

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي فقالوا له: ما وراءك؟ فقال، قتل عتبة، وشيبة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف..

فلما جعل يعدد أشراف قريش الذين قتلوا، قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عنى!! فقالوا له: ما فعل صفوان بن أمية؟ فقال: ها هو ذاك في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا..

ولما قدم أبو سفيان بن الحارث قال له أبو لهب: هلم إلى، فعندك لعمري الخبر!! فجلس إليه الناس قيام عليه فقال له أبو لهب: يا ابن أخى أخبرنى كيف كان أمر الناس؟

فقال أبو سفيان: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا..

أما بعد: فهذا ملخص لغزوة بدر سقناه قبل البدء في التفسير التحليلى لسورة الأنفال، وقصدنا من ذكر هذا الملخص لهذه الغزوة الحاسمة: أن نتنسم الجو الذي نزلت فيه السورة- كما سبق أن أشرنا وأن نستعين به على فهم الآيات فهما واضحا مستنيرا..

لأن سورة الأنفال هي سورة بدر كما سماها ابن عباس- رضى الله عنه- وفي ختام هذا التعريف بسورة الأنفال، نسأل الله- تعالى- أن يوفقنا لتفسير آياتها تفسيرا واضحا مقبولا، بعيدا عن الانحراف. محررا من لغو القول وباطله..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

لعل من الخير قبل أن نتكلم فى تفسير هذه الآيات الكريمة أن نذكر بعض الروايات التى وردت فى سبب نزولها . فإن معرفة سبب النزول يعين على الفهم السليم .

قال الإِمام ابن كثير - ما ملخصه - روى الإِمام أحمد بن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدت معه بدرا فالتقى الناس . فهزم الله - تعالى - العدو ، فانطلقت طائفة فى آثام يهزمون ويقتلون . وأقبلت طائفة على العسكر يجوزونه ويجمعونه . وأحدثت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكى لا يصيب العدو منه غرة . حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض ، قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها ، فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم بأحق بها منا ، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لستم أحق بها منا . نحن أحدقنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم مخافة أن صيب منه غرة فاشتغلنا به - فنزلت : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول ) . . فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين .

وروى أبو داود والنسائى وابن جرير وابن مردويه - واللفظ له - عن ابن عباس قال : " لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فتسارع فى ذلك شبان القوم ، وبقى الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذى جعل لهم . فقال الشيوخ : لا تسأثروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم ، لو انكشفتم لبثتم إينا . فتنازعوا ، فأنزل الله - تعالى - : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرسول ) " .

وقال الثورى ، عن الكلبى ، عن أبى صالح عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " " من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا " ، فجاء أبو اليسر بأسيرين ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليك - أنت وعدتنا . فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شئ ، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجر ولا جبن عن العدو ، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . فتشاجروا ، ونزل القرآن : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الأنفال للَّهِ والرس

وهي مدنية ، آياتها سبعون وست آيات ، كلماتها ألف كلمة ، وستمائة كلمة ، وإحدى وثلاثون كلمة ، حروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا ، والله أعلم .

قال البخاري : قال ابن عباس الأنفال : الغنائم : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال ؟ قال : نزلت في بدر .

أما ما علقه عن ابن عباس ، فكذلك رواه علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس أنه قال : " الأنفال " : الغنائم ، كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالصة ، ليس لأحد منها شيء . وكذا قال مجاهد ، وعكرمة ، وعطاء ، والضحاك ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، ومقاتل بن حيان ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغير واحد : إنها الغنائم .

وقال الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس أنه قال : الأنفال : الغنائم ، قال فيها لبيد :

إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل

وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال ، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الفرس من النفل ، والسلب من النفل . ثم عاد لمسألته ، فقال ابن عباس ذلك أيضا . ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ، مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد قال : قال ابن عباس : كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذا سئل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا زاجرا آمرا محلا محرما . قال القاسم : فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال ، فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه الرجل ، فقال له مثل ذلك ، ثم أعاد عليه حتى أغضبه ، فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ، حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على : رجليه فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك .

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه ، بعد قسم أصل المغنم ، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل ، والله أعلم .

وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمس بعد الأربعة الأخماس ، فنزلت : ( يسألونك عن الأنفال )

وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحف ، إنما النفل قبل التقاء الصفوف . رواه ابن أبي حاتم عنهما .

وقال ابن المبارك وغير واحد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح : ( يسألونك عن الأنفال ) قال : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال ، من دابة أو عبد أو أمة أو متاع ، فهو نفل للنبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع به ما يشاء . .

وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء ، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال .

وقال ابن جرير : وقال آخرون : هي أنفال السرايا ، حدثني الحارث ، حدثنا عبد العزيز ، حدثنا علي بن صالح بن حي قال : بلغني في قوله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ) قال : السرايا .

ويعني هذا : ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش ، وقد صرح بذلك الشعبي ، واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسم ، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية ، وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن عبد الله الثقفي ، عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر ، وقتل أخي عمير ، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه ، وكان يسمى " ذا الكتيفة " ، فأتيت به نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : اذهب فاطرحه في القبض . قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي . قال : فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اذهب فخذ سيفك .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أسود بن عامر ، أخبرنا أبو بكر ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن مالك قال : قال : يا رسول الله ، قد شفاني الله اليوم من المشركين ، فهب لي هذا السيف . فقال : إن هذا السيف لا لك ولا لي ، ضعه قال : فوضعته ، ثم رجعت ، قلت : عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي ! قال : رجل يدعوني من ورائي ، قال : قلت : قد أنزل الله في شيئا ؟ قال : كنت سألتني السيف ، وليس هو لي وإنه قد وهب لي ، فهو لك قال : وأنزل الله هذه الآية : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول )

ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي من طرق ، عن أبي [ بكر ] بن عياش ، به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي : أخبرنا شعبة ، أخبرنا سماك بن حرب ، قال : سمعت مصعب بن سعد ، يحدث عن سعد قال : نزلت في أربع آيات : أصبت سيفا يوم بدر ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : نفلنيه . فقال : ضعه من حيث أخذته مرتين ، ثم عاودته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ضعه من حيث أخذته ، فنزلت هذه الآية : ( يسألونك عن الأنفال .

وتمام الحديث في نزول : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) [ العنكبوت : 8 ] وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر ) [ المائدة : 90 ] وآية الوصية . وقد رواه مسلم في صحيحه ، من حديث شعبة ، به .

وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر ، وكان السيف يدعى بالمرزبان ، فلما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل ، أقبلت به فألقيته في النفل ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع شيئا يسأله ، فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، فسأله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأعطاه إياه .

ورواه ابن جرير من وجه آخر .

[ سبب آخر في نزول الآية ] :

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي أمامة قال : سألت عبادة عن الأنفال ، فقال : فينا - أصحاب بدر - نزلت ، حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فانتزعه الله من أيدينا ، وجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين عن بواء - يقول : عن سواء .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا معاوية بن عمرو ، أخبرنا أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهدت معه بدرا ، فالتقى الناس ، فهزم الله [ تعالى ] العدو ، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه . وأحدقت طائفة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل ، وفاء الناس بعضهم إلى بعض ، قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها ، فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق به منا ، نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لستم بأحق منا ، نحن أحدقنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخفنا أن يصيب العدو منه غرة ، فاشتغلنا به ، فنزلت : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المسلمين ، وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع ، فإذا أقبل وكل الناس راجعا ، نفل الثلث ، وكان يكره الأنفال ويقول : ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم .

ورواه الترمذي وابن ماجه ، من حديث سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .

وروى أبو داود والنسائي ، وابن جرير ، وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان ، والحاكم من طرق ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا ، فتسارع في ذلك شبان الرجال ، وبقي الشيوخ تحت الرايات ، فلما كانت المغانم ، جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا ، فإنا كنا ردءا لكم ، لو انكشفتم لفئتم إلينا . فتنازعوا فأنزل الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال ) إلى قوله : ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )

وقال الثوري ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا . فجاء أبو اليسر بأسيرين ، فقال : يا رسول الله ، وعدتنا ، فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ، إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء ، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ، ولا جبن عن العدو ، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك ، نخاف أن يأتوك من ورائك ، فتشاجروا ، ونزل القرآن : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) قال : ونزل القرآن : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [ وللرسول ] ) إلى آخر الآية [ الأنفال : 41 ] .

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - في كتاب " الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها " : أما الأنفال : فهي المغانم ، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب ، فكانت الأنفال الأولى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد ، ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس ، فنسخت الأولى .

قلت : هكذا روى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، سواء . وبه قال مجاهد ، وعكرمة والسدي .

وقال ابن زيد : ليست منسوخة ، بل هي محكمة .

قال أبو عبيد : وفي ذلك آثار ، والأنفال أصلها : جمع الغنائم ، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب ، وجرت به السنة . ومعنى الأنفال في كلام العرب : كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه ، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم ، فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل .

قلت : شاهد هذا في الصحيحين عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر الحديث ، إلى أن قال : وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وذكر تمام الحديث .

ثم قال أبو عبيد : ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم ، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو . وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع ، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى :

فإحداهن : في النفل لا خمس فيه ، وذلك السلب .

والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس ، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب ، فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس .

والثالثة : في النفل من الخمس نفسه ، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ، ثم تخمس ، فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى .

والرابعة : في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء ، وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها ، وفي كل ذلك اختلاف .

قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال : ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب .

قال أبو عبيد : والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم ، وذلك من خمس النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن له خمس الخمس من كل غنيمة ، فينبغي للإمام أن يجتهد ، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم ، وقل من بإزائه من المسلمين ، نفل منه اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا لم يكن ذلك لم ينفل .

والوجه الثالث من النفل : إذا بعث الإمام سرية أو جيشا ، فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فله بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط الإمام ؛ لأنهم على ذلك غزوا ، وبه رضوا . انتهى كلامه .

وفيما تقدم من كلامه وهو قوله : " إن غنائم بدر لم تخمس " ، نظر . ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر ، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا ولله الحمد [ والمنة ] .

وقوله تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) أي : اتقوا الله في أموركم ، وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا ؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه ، ( وأطيعوا الله ورسوله ) أي : في قسمه بينكم على ما أراده الله ، فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف .

وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [ الله ] ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد .

وقال السدي : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) أي : لا تستبوا . ونذكر هاهنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - رحمه الله - في مسنده ، فإنه قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس ، عن أنس - رضي الله عنه - قال : بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه ، فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ فقال : رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة ، تبارك وتعالى ، فقال أحدهما : يا رب ، خذ لي مظلمتي من أخي . قال الله تعالى : أعط أخاك مظلمتك . قال : يا رب ، لم يبق من حسناتي شيء . قال : رب ، فليحمل عني من أوزاري ، قال : وفاضت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبكاء ، ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم ، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم ، فقال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر في الجنان ، فرفع رأسه فقال : يا رب ، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ ، لأي نبي هذا ؟ لأي صديق هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال : يا رب ، ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه . قال : ماذا يا رب ؟ قال : تعفو عن أخيك . قال : يا رب ، فإني قد عفوت عنه . قال الله تعالى : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة .

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول

القول في تفسير السورة التي يذكر فيها الأنفال { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال } اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال التي ذكرها الله في هذا الموضع , فقال بعضهم : هي الغنائم , وقالوا : معنى الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر لمن هي , فقل هي لله ولرسوله . ذكر من قال ذلك . 12136 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا وكيع , قال : ثنا سويد بن عمرو , عن حماد بن زيد , عن عكرمة : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . 12137 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال : الأنفال : المغنم . 12138 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد الأحمر , عن جويبر , عن الضحاك : { يسألونك عن الأنفال } قال : الغنائم . * - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { الأنفال } قال : يعني الغنائم . 12139 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . * - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { يسألونك عن الأنفال } الأنفال : الغنائم . 12140 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : الأنفال : الغنائم . 12141 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : الأنفال : الغنائم . 12142 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا ابن المبارك , عن ابن جريج , عن عطاء : { يسألونك عن الأنفال } قال : الغنائم . وقال آخرون : هي أنفال السرايا . ذكر من قال ذلك . 12143 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا علي بن صالح بن حي , قال : بلغني في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : السرايا . وقال آخرون : الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة وما أشبه ذلك . ذكر من قال ذلك . 12144 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا جابر بن نوح , عن عبد الملك , عن عطاء , في قوله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : هو ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال دابة أو عبد أو متاع , ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا ابن نمير , عن عبد الملك , عن عطاء : { يسألونك عن الأنفال } قال : هي ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة أو متاع أو نفل , فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء . 12145 - قال : ثنا عبد الأعلى , عن معمر , عن الزهري , أن ابن عباس سئل عن الأنفال , فقال : السلب والفرس . 12146 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , ويقال : الأنفال : ما أخذ مما سقط من المتاع بعدما تقسم الغنائم , فهي نفل لله ولرسوله . 12147 - حدثني القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , قال : قال ابن جريج : أخبرني عثمان بن أبي سليمان , عن محمد بن شهاب أن رجلا قال لابن عباس : ما الأنفال ؟ قال : الفرس والدرع والرمح . 12148 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد , قال : قال ابن جريج , قال عطاء : الأنفال : الفرس الشاذ , والدرع , والثوب . 12149 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن الزهري , عن ابن عباس , قال : كان ينفل الرجل فرس الرجل وسلبه . 12150 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني مالك بن أنس , عن ابن شهاب , عن القاسم بن محمد , قال : سمعت رجلا سأل ابن عباس عن الأنفال , فقال ابن عباس : الفرس من النفل , والسلب من النفل . ثم عاد لمسألته , فقال ابن عباس ذلك أيضا , ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه , فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن القاسم بن محمد , قال : قال ابن عباس : كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله ما بعث الله نبيه عليه السلام إلا زاجرا آمرا محللا محرما . قال القاسم : فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال , فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه الرجل , فقال له مثل ذلك , ثم أعاد عليه حتى أغضبه , فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر حتى سالت الدماء على عقبيه , أو على رجليه , فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . * - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا ابن المبارك , عن عبد الملك , عن عطاء : { يسألونك عن الأنفال } قال : يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد , فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : النفل : الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس . ذكر من قال ذلك . 12151 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { يسألونك عن الأنفال } قال : هو الخمس . قال المهاجرون : لم يرفع عنا هذا الخمس ؟ لم يخرج منا ؟ فقال الله : هو لله والرسول . 12152 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا عباد بن العوام , عن الحجاج , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس , فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } . قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال قول من قال : هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم ; إما من سلبه على حقوقهم من القسمة , وإما مما وصل إليه بالنفل , أو ببعض أسبابه , ترغيبا له وتحريضا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين , أو صلاح أحد الفريقين . وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك , ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس ; لأن ذلك أمره إلى الإمام إذا لم يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهر , يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام , وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر . وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب , لأن النفل في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء , يقال منه : نفلتك كذا , وأنفلتك : إذا زدتك , والأنفال : جمع نفل ; ومنه قول لبيد بن ربيعة : إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل فإذ كان معناه ما ذكرنا , فكل من زيد من مقاتلة الجيش على سهمه من الغنيمة , إن كان ذلك لبلاء أبلاه أو لغناء كان منه عن المسلمين , بتنفيل الوالي ذلك إياه , فيصير حكم ذلك له كالسلب الذي يسلبه القاتل , فهو منفل ما زيد من ذلك ; لأن الزيادة وإن كانت مستوجبة في بعض الأحوال بحق , فليست من الغنيمة التي تقع فيها القسمة , وكذلك كل ما رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة فهو نفل , لأنه وإن كان مغلوبا عليه فليس مما وقعت عليه القسمة . فالفصل إذ كان الأمر على ما وصفنا بين الغنيمة والنفل , أن الغنيمة هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر نفل منه منفل أو لم ينفل ; والنفل : هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغناء عن الجيش على غير قسمة . وإذ كان ذلك معنى النفل , فتأويل الكلام : يسألك أصحابك يا محمد عن الفضل من المال الذي تقع فيه القسمة من غنيمة كفار قريش الذين قتلوا ببدر لمن هو قل لهم يا محمد : هو لله ولرسوله دونكم , يجعله حيث شاء . واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية , فقال بعضهم : نزلت في غنائم بدر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نفل أقواما على بلاء , فأبلى أقوام وتخلف آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاختلفوا فيها بعد انقضاء الحرب , فأنزل الله هذه الآية على رسوله , يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فماض جائز . ذكر من قال ذلك . 12153 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا معتمر بن سليمان , قال : سمعت داود بن أبي هند يحدث , عن عكرمة , عن ابن عباس , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى مكان كذا وكذا , فله كذا وكذا , أو فعل كذا وكذا , فله كذا وكذا " . فتسارع إليه الشبان , وبقي الشيوخ عند الرايات . فلما فتح الله عليهم , جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لهم الأشياخ : لا تذهبوا به دوننا ! فأنزل الله عليه الآية : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } . * - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الأعلى , وحدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا داود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لما كان يوم بدر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صنع كذا وكذا , فله كذا وكذا " قال : فتسارع في ذلك شبان الرجال , وبقيت الشيوخ تحت الرايات ; فلما كانت الغنائم , جاءوا يطلبون الذي جعل لهم , فقالت الشيوخ : لا تستأثروا علينا , فإنا كنا ردءا لكم , وكنا تحت الرايات , ولو انكشفتم لفئتم إلينا ! فتنازعوا , فأنزل الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } . * - حدثني إسحاق بن شاهين , قال : ثنا خالد بن عبد الله , عن داود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لما كان يوم بدر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من فعل كذا فله كذا وكذا من النفل " قال : فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات , فلم يبرحوا , فلما فتح عليهم , قالت المشيخة : كنا ردءا لكم , فلو انهزمتم انحزتم إلينا , لا تذهبوا بالمغنم دوننا ! فأبى الفتيان وقالوا : جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : فكان ذلك خيرا لهم , وكذلك أيضا : أطيعوني فإني أعلم . 12154 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عكرمة في هذه الآية : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صنع كذا فله من النفل كذا " فخرج شبان من الرجال فجعلوا يصنعونه , فلما كان عند القسمة , قال الشيوخ : نحن أصحاب الرايات , وقد كنا ردءا لكم ! فأنزل الله في ذلك : { قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } . 12155 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا يعقوب الزبيري , قال : ثني المغيرة بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن سليمان بن موسى , عن مكحول مولى هذيل , عن أبي سلام , عن أبي أمامة الباهلي , عن عبادة بن الصامت , قال : أنزل الله حين اختلف القوم في الغنائم يوم بدر : { يسألونك عن الأنفال } إلى قوله : { إن كنتم مؤمنين } فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن سواء . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا سلمة , عن محمد , قال : ثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا , عن سليمان بن موسى الأسدي , عن مكحول , عن أبي أمامة الباهلي , قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال , فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل , وساءت فيه أخلاقنا , فنزعه الله من أيدينا , فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن سواء , يقول : على السواء , فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين . وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآية لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من المغنم شيئا قبل قسمتها , فلم يعطه إياه , إذ كان شركا بين الجيش , فجعل الله جميع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر من قال ذلك . 12156 - حدثني إسماعيل بن موسى السدي , قال : ثنا أبو الأحوص , عن عاصم , عن مصعب بن سعد , عن سعد , قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف , فقلت : يا رسول الله هذا السيف قد شفى الله به من المشركين ! فسألته إياه , فقال : " ليس هذا لي ولا لك " . قال : فلما وليت , قلت : أخاف أن يعطيه من لم يبل بلائي . فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي , قال : فقلت : أخاف أن يكون نزل في شيء ! قال : " إن السيف قد صار لي " . قال : فأعطانيه , ونزلت : { يسألونك عن الأنفال } . 12157 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا أبو بكر , قال : ثنا عاصم , عن مصعب بن سعد , عن سعد بن مالك , قال : لما كان يوم بدر , جئت بسيف , قال : فقلت : يا رسول الله , إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا , فهب لي هذا السيف ! فقال لي : " هذا ليس لي ولا لك " . فرجعت فقلت : عسى أن يعطي هذا من لم يبل بلائي ! فجاءني الرسول , فقلت : حدث في حدث : فلما انتهيت , قال : " يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي , وإنه قد صار لي فهو لك " . ونزلت : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن إسرائيل , عن سماك بن حرب , عن مصعب بن سعد , عن أبيه , قال : أصبت سيفا يوم بدر , فأعجبني , فقلت : يا رسول الله هبه لي ! فأنزل الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } . * - حدثنا ابن المثنى وابن وكيع , قال ابن المثنى , ثني معاوية , وقال ابن وكيع : ثنا أبو معاوية , قال : ثنا الشيباني , عن محمد بن عبيد الله , عن سعد بن أبي وقاص , قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص , وأخذت سيفه , وكان يسمى ذا الكتيفة , فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذهب فاطرحه في القبض " ! فطرحته ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي , قال : فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت عليه سورة الأنفال , فقال : " اذهب فخذ سيفك " . ولفظ الحديث لابن المثنى . 12158 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يونس بن بكير , وحدثنا ابن حميد , قال : ثنا سلمة جميعا , عن محمد بن إسحاق , قال : ثني عبد الله بن أبي بكر , عن قيس بن ساعدة , قال : سمعت أبا أسيد بن مالك بن ربيعة يقول : أصبت سيف ابن عائد يوم بدر , وكان السيف يدعى المرزبان ; فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا ما في أيديهم من النفل , أقبلت به فألقيته في النفل , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله , فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي , فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأعطاه إياه . 12159 - حدثني يحيى بن جعفر , قال : ثنا أحمد بن أبي بكر , عن يحيى بن عمران , عن جده عثمان بن الأرقم , عن عمه , عن جده , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر : " ردوا ما كان من الأنفال ! " فوضع أبو أسيد الساعدي سيف ابن عائد المرزبان , فعرفه الأرقم فقال . هبه لي يا رسول الله ! قال : فأعطاه إياه . 12160 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن سماك بن حرب , عن مصعب بن سعد , عن أبيه , قال : أصبت سيفا . قال : فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نفلنيه ! فقال : " ضعه ! " ثم قام فقال : يا رسول الله نفلنيه ! قال : " ضعه ! " قال : ثم قام فقال : يا رسول الله نفلنيه ! أجعل كمن لا غناء له ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ضعه من حيث أخذته ! " فنزلت هذه الآية { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } . * - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا إسرائيل , عن سماك , عن مصعب بن سعد , عن سعد , قال : أخذت سيفا من المغنم , فقلت : يا رسول الله هب لي هذا ! فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } . 12161 - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا إسرائيل , عن إبراهيم بن مهاجر , عن مجاهد , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : قال سعد : كنت أخذت سيف سعيد بن العاص بن أمية , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت : أعطني هذا السيف يا رسول الله ! فسكت , فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } إلى قوله : { إن كنتم مؤمنين } قال : فأعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : بل نزلت لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا قسمة الغنيمة بينهم يوم بدر فأعلمهم الله أن ذلك لله ولرسوله دونهم ليس لهم فيه شيء . وقالوا : معنى " عن " في هذا الموضع " من " وإنما معنى الكلام : يسألونك من الأنفال , وقالوا : قد كان ابن مسعود يقرؤه : " يسألونك الأنفال " على هذا التأويل . ذكر من قال ذلك . 12162 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سفيان , عن الأعمش , قال : كان أصحاب عبد الله يقرءونها : " يسألونك الأنفال " . 12163 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا المحاربي , عن جويبر , عن الضحاك , قال : هي في قراءة ابن مسعود " يسألونك الأنفال " . ذكر من قال ذلك . 12164 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } قال : الأنفال : المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء , ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول . فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال } لي ; جعلتها لرسولي ليس لكم فيها شيء { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } , ثم أنزل الله : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن سمي في الآية . 12165 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج : { يسألونك عن الأنفال } قال : نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا . قال : واختلفوا فكانوا أثلاثا . قال : فنزلت : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } وملكه الله رسوله , فقسمه كما أراه الله . 12166 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا عباد بن العوام , عن الحجاج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده : أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم بدر , فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } . 12167 - قال : ثنا عباد بن العوام , عن جويبر , عن الضحاك : { يسألونك عن الأنفال } قال : يسألونك أن تنفلهم . 12168 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا حماد بن زيد , قال : ثنا أيوب , عن عكرمة , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : يسألونك الأنفال . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال أن يعطيهموها , فأخبرهم الله أنها لله وأنه جعلها لرسوله . وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها , وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه , وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش . واختلفوا فيها , أمنسوخة هي أم غير منسوخة ؟ فقال بعضهم : هي منسوخة , وقالوا : نسخها قوله : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 الآية . ذكر من قال ذلك . 12169 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن جابر , عن مجاهد وعكرمة , قالا : كانت الأنفال لله وللرسول فنسختها : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 . 12170 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { يسألونك عن الأنفال } قال : أصاب سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا , فاختصم فيه وناس معه , فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم , فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم , فقال الله : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول } الآية , فكانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة , فنسخها الله بالخمس . 12171 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : أخبرني سليم مولى أم محمد , عن مجاهد , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } قال : نسختها : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } 8 41 . * - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا شريك , عن جابر , عن مجاهد وعكرمة , أو عكرمة وعامر , قالا : نسخت الأنفال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } 8 41 . وقال آخرون : هي محكمة وليست منسوخة . وإنما معنى ذلك : قل الأنفال لله , وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة , وللرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيه . ذكر من قال ذلك . 12172 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد , في قوله : { يسألونك عن الأنفال } فقرأ حتى بلغ : { إن كنتم مؤمنين } فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا ويضعانها حيث أرادا , فقالوا : نعم . ثم جاء بعد الأربعين : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } 8 41 الآية , ولكم أربعة أخماس , وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : " وهذا الخمس مردود على فقرائكم يصنع الله ورسوله في ذلك الخمس ما أحبا , ويضعانه حيث أحبا , ثم أخبرنا الله الذي يجب من ذلك " ثم قرأ الآية : { لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } 59 7 . قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم ينفل من شاء , فنفل القاتل السلب , وجعل للجيش في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس , ونفل قوما بعد سهمانهم بعيرا بعيرا في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكره حكم الأنفال إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينفل على ما يرى مما فيه صلاح المسلمين , وعلى من بعده من الأئمة أن يستنوا بسنته في ذلك , وليس في الآية دليل على أن حكمها منسوخ لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت , وغير جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها , فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا ما أبطل حكمه حادث حكم بخلافه ينفيه من كل معانيه , أو يأتي خبر يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر . وقد ذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان ينكر أن يكون التنفيل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلا منه لقول الله تعالى : { قل الأنفال لله والرسول } . 12173 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبدة بن سليمان , عن محمد بن عمرو , قال : أرسل سعيد بن المسيب غلامه إلى قوم سألوه عن شيء , فقال : إنكم أرسلتم إلي تسألوني عن الأنفال , فلا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد بينا أن للأئمة أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم بفعله , فينفلوا على نحو ما كان ينفل , إذا كان التنفيل صلاحا للمسلمين .فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

القول في تأويل قوله تعالى : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } . يقول تعالى ذكره : فخافوا الله أيها القوم , واتقوه بطاعته واجتناب معاصيه , وأصلحوا الحال بينكم . واختلف أهل التأويل في الذي عني بقوله : { وأصلحوا ذات بينكم } فقال بعضهم : هو أمر من الله للذين غنموا الغنيمة يوم بدر وشهدوا الوقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في الغنيمة أن يردوا ما أصابوا منها بعضهم على بعض . ذكر من قال ذلك . 12174 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } قال : كان نبي الله ينفل الرجل من المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله , ثم أنزل الله : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } أمرهم أن يرد بعضهم على بعض . 12175 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الرجل على قدر جده وغنائه على ما رأى , حتى إذا كان يوم بدر وملأ الناس أيديهم غنائم , قال أهل الضعف من الناس : ذهب أهل القوة بالغنائم ! فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فنزلت : { قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } ليرد أهل القوة على أهل الضعف . وقال آخرون : هذا تحريج من الله على القوم , ونهي لهم عن الاختلاف فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره . ذكر من قال ذلك . 12176 - حدثني محمد بن عمارة , قال : ثنا خالد بن يزيد , وحدثنا أحمد بن إسحاق , قال : ثنا أبو أحمد , قالا : ثنا أبو إسرائيل , عن فضيل , عن مجاهد , في قول الله : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } قال : حرج عليهم . 12177 - حدثني الحارث , قال : ثنا القاسم , قال : ثنا عباد بن العوام , عن سفيان بن حسين , عن مجاهد , عن ابن عباس : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم . قال عباد , قال سفيان : هذا حين اختلفوا في الغنائم يوم بدر . 12178 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } أي لا تستبوا . واختلف أهل العربية في وجه تأنيث البين , فقال بعض نحويي البصرة : أضاف ذات إلى البين وجعله ذاتا , لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم مؤنث , وبعضا يذكر نحو الدار , والحائط أنث الدار وذكر الحائط . وقال بعضهم : إنما أراد بقوله : { ذات بينكم } الحال التي للبين فقال : وكذلك " ذات العشاء " يريد الساعة التي فيها العشاء . قال : ولم يضعوا مذكرا لمؤنث ولا مؤنثا لمذكر إلا لمعنى . قال أبو جعفر : هذا القول أولى القولين بالصواب للعلة التي ذكرتها له .وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين

وأما قوله : { وأطيعوا الله ورسوله } فإن معناه : وانتهوا أيها القوم الطالبون الأنفال إلى أمر الله وأمر رسوله فيما أفاء الله عليكم , فقد بين لكم وجوهه وسبله . { إن كنتم مؤمنين } يقول : إن كنتم مصدقين رسول الله فيما آتاكم به من عند ربكم . كما : 12179 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : { فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين } فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها بما شاءا , ويضعانها حيث أرادا .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] في رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، التي سماها الله (يوم الفرقان)، وجاءت سورة الأنفال تتحدث عن تفاصيل هذه الغزوة، وما فيها من الدروس والعبر، فحَرِيٌّ بالمؤمن أن يتدبرها، ويتأملها، ويعتبر بما فيها من آيات عظيمة، ومما ينصح به قراءة: تفسير السعدي لهذه السورة، مع تعليق ابن القيم عليها في زاد المعاد.

وقفة

[1] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلاَقُنَا؛ فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ. [أحمد 22747، قال الهيثمي: رجاله ثقات، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره]، ومعنى قوله "عَنْ بَوَاءٍ": أي: عَلَى السَّوَاءِ.

وقفة

[1] وردت في القرآن: (يسألونك) و(ويسألونك)، فما دلالة إضافة الواو وحذفها؟ الجواب: الواو تكون عاطفة، لكن لما يبدأ موضوعًا جديدًا لا يبدأ بالواو، وإنما يبدأ بـ (يسألونك)؛ لأنه لا يريد أن يستكمل كلامًا سابقًا مثل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾ أى غير معطوفة على ما قبلها.

وقفة

[1] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ أَمْر قسمة الغنائم متروك للرّسول ﷺ، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما.

وقفة

[1] كل ما جاء في القرآن الكريم من لفظ (يسألونك) جاء الجواب (قل) نحو: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾، إلا ما جاء في سورة طه، جاء الجواب: (فقل)، ذلك أن الأسئلة التي سئل عنها الرسول عليه السلام وقعت، إلا سؤال طه لم يقع فجاء الجواب (فقل).

وقفة

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ خير الأجيال يحتاجون للدعوة إلى التقوى وإصلاح ذات البين، فكيف لا نحتاجها نحن؟!

اسقاط

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ البدريون يحتاجون لدعوة الصلح، ونحن لا نحتاج؟! الصلح خير.

وقفة

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ في بدايات سورة الأنفال ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [63] في نهايات سورة الأنفال دلالة على عظم شأن التأليف بين المسلمين وإصلاح ذات بينهم.

تفاعل

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ عبادة غالية عند الله، قليلة الوجود بين الناس، هي صفاء القلب وإصلاح ذات البين، قل: «اللهم أصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين».

وقفة

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ المتراشقون بالاتهامات على صفحات وسائل التواصل، والسّاعون لشقّ صفوف الأمة الواحدة، أما آن لهم الامتثال لهذا الأمر الإلهي العظيم؟!

وقفة

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ هل يبقى بعد هذا النداء الرباني أحد بينه وبين أخيه خصومة أو شحناء تمنع الألفة؟!

عمل

[1] ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ كلما قرأتَ أو سمعتَ هذه الآية فاحرص ألا يكون بينك وبين أحد خلاف, وحاول إن كان هناك خلاف أن تمحوه؛ تطبيقًا لهذه الآية.

وقفة

[1] تأمل كيف قدم ربنا إصلاح ذات البين على طاعته وطاعة رسوله في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾! فكم هو مؤسف أن يمر العيد على أناس يقرؤون هذه الآية، وهم مصرون على القطيعة؟ أليس العيد فرصة لتحقيق هذا النداء الرباني؟ ونيل هذه الفضيلة التي صح الحديث بأنه خير من درجة الصائم المصلي المتصدق؟

وقفة