الإحصائيات

سورة النساء

| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |

| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |

| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |

| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |

| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

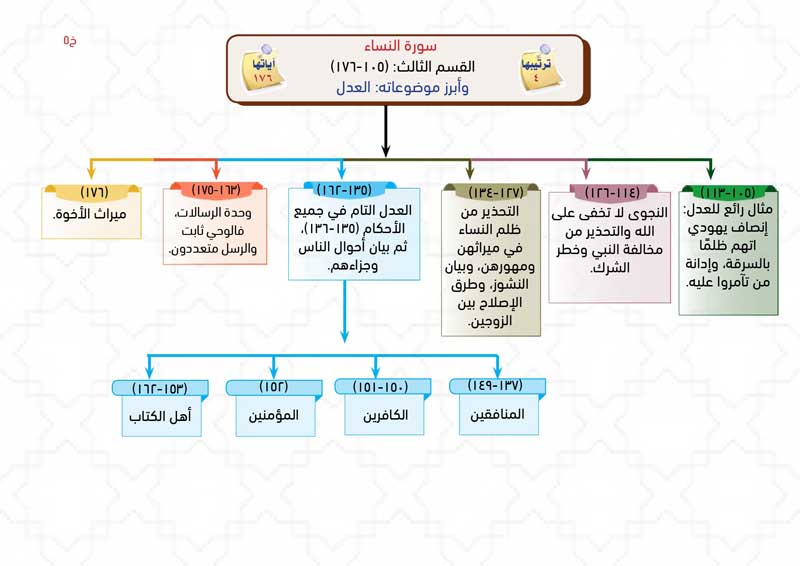

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (3) عدد الآيات (3)

التذكيرُ بأن أصلَ البشريةِ واحدٌ (آدمُ عليه السلام) عَطفًا لقلوبِ بعضِهم على بعضٍ، ثُمَّ الوصيةُ بالأرحامِ، وإيتاءُ اليتامى أموالَهم وتحريمُ أكلِها، وإباحةُ تعدُّدِ الزوجاتِ إلى أربعٍ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (4) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (3)

بعدَ ذكرِ تعدُّدِ الزوجاتِ أمرَ بإيتاءِ النِّساءِ مهورَهن، ثُمَّ نهى عن دفعِ أموالِ السفهاءِ إليهم أيتامًا كانوا أو غيرَهم إلا بشرطينِ: بلوغِ النكاحِ، وإيناسِ الرشدِ.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة النساء

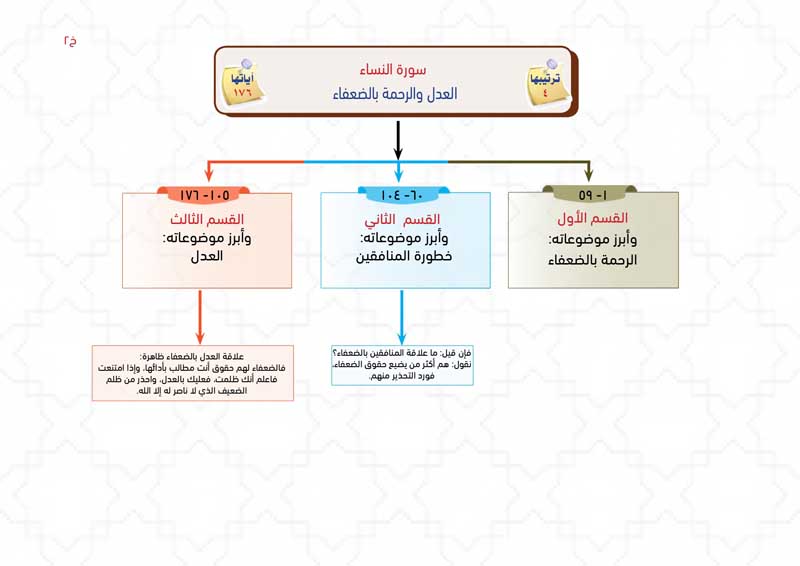

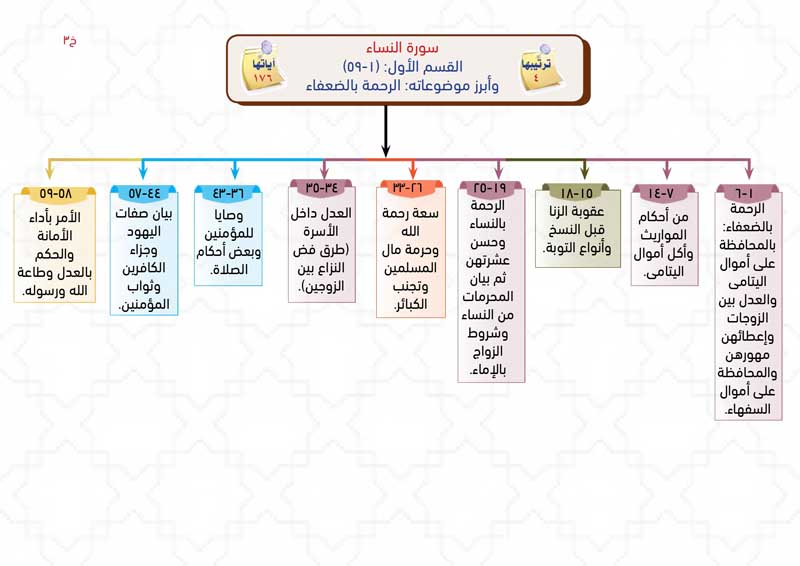

العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع

أولاً : التمهيد للسورة :

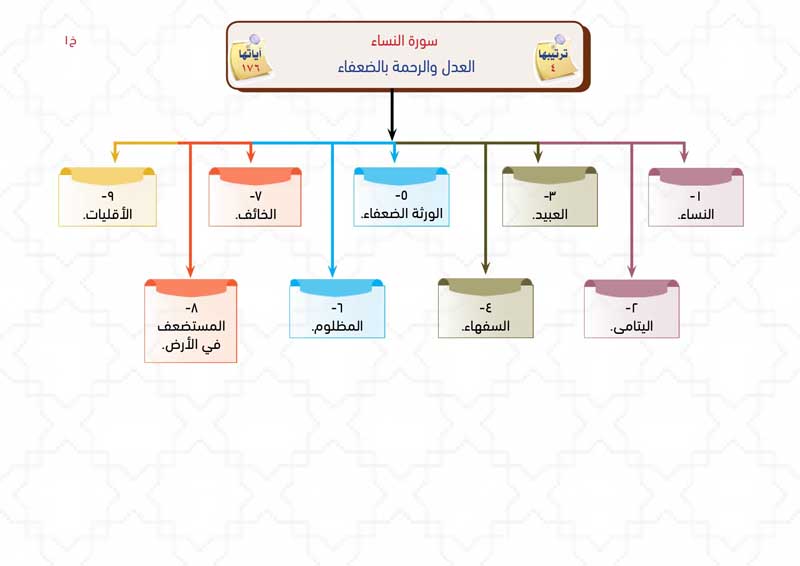

- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.

- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النساء».

- • معنى الاسم :: ---

- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".

- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).

• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.

• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).

• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).

• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.

• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.

• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.

• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).

• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:

- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).

- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).

- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).

- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).

* الإسلام وحقوق النساء:

- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.

• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).

• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).

• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).

• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.

• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).

• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).

• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).

• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).

• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).

• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).

• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).

• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).

• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).

• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).

• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.

• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).

• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).

• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).

• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).

• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.

• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).

• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).

• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).

• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).

• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).

• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).

تمرين حفظ الصفحة : 77

مدارسة الآية : [1] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ .. ﴾

التفسير :

افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه، والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام، والحث على ذلك. وبيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه{ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} ورزقكم، ورباكم بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم{ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل به السرور، وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم بـها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره:أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي:مطلع على العباد في حال حركاتـهم وسكونـهم، وسرهم وعلنهم، وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته، وشدة الحياء منه، بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض، مع رجوعهم إلى أصل واحد -ليعطف بعضهم على بعض، ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله، كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل، من أول السورة إلى آخرها. فكأنـها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله:{ وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا} تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال، وأقرب علاقة.

سورة النساء

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

وبعد: فإن خير ما اشتغل به العقلاء، هو خدمة كتاب الله- تعالى-، الذي أنزله- سبحانه- على قلب نبيه محمد- صلى الله عليه وسلم- لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور.

ولقد عنى المسلمون منذ فجر الإسلام عناية كبرى بشأن القرآن الكريم. وقد شملت هذه العناية جميع نواحيه، وأحاطت بكل ما يتصل به، وكان لها آثارها المباركة النافعة التي استفاد منها كل مظهر من مظاهر النشاط الفكرى والعملي عرفه الناس في حياتهم الروحية والمادية.

وكان من أبرز مظاهر هذه العناية بشأن القرآن الكريم، الاشتغال بتفسيره وتأويله على قدر الطاقة البشرية.

ولقد سبق لي أن كتبت تفسيرا وسيطا لسور: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران.

ويسعدني أن أتبع ذلك بتفسير لسورة النساء، حاولت فيه أن أكتب عما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من هدايات جامعة، وتشريعات حكيمة وتوجيهات رشيدة، وآداب سامية، من شأنها أن توصل المتمسكين بها إلى طريق السعادة في دنياهم وآخرتهم.

وقبل أن أبدأ في تفسير آيات هذه السورة الكريمة بالتفصيل والتحليل. رأيت من الخير أن أسوق بين يديها تعريفا بها، يتناول زمان نزولها، وعدد آياتها، وسبب تسميتها بهذا الاسم، ومناسبتها لما قبلها، والمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها.

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة كتابه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ونافعا لعباده، إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تمهيد بين يدي السورة

1- سورة النساء هي الرابعة في ترتيب المصحف. فقد سبقتها سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران.

ويبلغ عدد آياتها خمسا وسبعين ومائة آية عند علماء الحجاز والبصريين، ويرى الكوفيون أن عدد آياتها ست وسبعون ومائة آية، لأنهم عدوا قوله- تعالى- أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ آية.

ويرى الشاميون أن عدد آياتها سبع وسبعون ومائة آية، لأنهم عدوا قوله- تعالى- وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً آية.

كما أنهم وافقوا الكوفيين في أن قوله- تعالى- أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ آية.

أما علماء الحجاز والبصريون فيرون أن ما ذكره الكوفيون والشاميون إنما هو جزء من آية وليس آية كاملة.

2- وسورة النساء من السور المدنية. وكان نزولها بعد سورة الممتحنة ويؤيد أنها مدنية ما رواه البخاري عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: «ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

ومن المتفق عليه عند العلماء أن دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة كان بعد الهجرة. وروى العوفى عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت.

قال الآلوسى: «وزعم بعض الناس أنها مكية. مستندا إلى أن قوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ... نزلت بمكة في شأن مفتاح الكعبة. وتعقبه السيوطي بأن ذلك مستند واه، لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات بمكة، من سورة طويلة، نزل معظمها بالمدينة، أن تكون مكية. خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ومن راجع أسباب نزولها عرف الرد عليه».

والحق، أن الذي يقرأ سورة النساء من أولها إلى آخرها بتدبر وإمعان، يرى في أسلوبها وموضوعاتها سمات القرآن المدني. فهي زاخرة بالحديث عن الأحكام الشرعية: من عبادات ومعاملات وحدود. وعن علاقة المسلمين ببعضهم وبغيرهم. وعن أحوال أهل الكتاب والمنافقين، وعن الجهاد في سبيل الله. إلى غير ذلك من الموضوعات التي يكثر ورودها في القرآن المدني.

ومن هنا قال القرطبي: «ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها».

3- سورة النساء سميت بهذا الاسم لأن ما نزل منها في أحكام النساء أكثر مما نزل في غيرها.

وكثيرا ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الكبرى» تمييزا لها عن سورة أخرى عرضت لبعض شئون النساء وهي «سورة الطلاق» التي كثيرا ما يطلق عليها اسم «سورة النساء الصغرى» .

4- ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة آل عمران التي قبلها: أن سورة آل عمران اختتمت بالأمر بالتقوى في قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وسورة النساء افتتحت بالأمر بالتقوى. قال- تعالى-:

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ.

قال الآلوسى: «وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السور. وهو نوع من أنواع البديع يسمى في الشعر: تشابه الأطراف. وقوم يسمونه بالتسبيغ. وذلك كقول ليلى الأخيلية:

إذا نزل الحجاج أرضا مريضة ... تتبع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الداء العضال الذي بها ... غلام إذا هز القناة رواها

رواها فأرواها بشرب سجالها ... دماء رجال حيث نال حشاها

ومنها أن في سورة آل عمران تفصيلا لغزوة أحد. وفي سورة النساء حديث موجز عنها في قوله- تعالى-: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا.

وكما في قوله- تعالى-: وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ.

ومنها: أن في كلتا السورتين محاجة لأهل الكتاب، وبيانا لأحوال المنافقين، وتفصيلا لأحكام القتال.

ومن أمعن نظره- كما يقول الآلوسى- وجد كثيرا مما ذكر في هذه السورة مفصلا لما ذكر فيما قبلها. فحينئذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك» .

5- ومن الآثار التي وردت في فضل سورة النساء، ما رواه قتادة عن ابن عباس أنه قال:

ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت.

أولهن: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ.

والثانية: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً.

والثالثة: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً.

والرابعة: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها.

والخامسة: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ.

والسادسة: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ.

والسابعة: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ.

والثامنة: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً

.

وكأن ابن عباس- رضى الله عنهما- قد نظر إلى ما تدل عليه هذه الآيات الكريمة من فضل الله على عباده. ورحمة بهم، وفتح لباب التوبة والمغفرة في وجوههم، وإلا فإن القرآن كله بكل سوره وآياته خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت.

6- هذا، وسورة النساء تعتبر أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة. وإنك لتقرؤها بتدبر وتفهم فتراها قد اشتملت على مقاصد عالية، وآداب سامية. وتوجيهات حكيمة، وتشريعات جليلة.

تراها تنظم المجتمع الإسلامى تنظيمة دقيقا قويما، يؤدى اتباعه إلى سعادة المجتمع واستقراره داخليا وخارجيا.

فأنت تراها في مطلعها تحض الناس على تقوى الله والخشية منه، وتبين الارتباط الإنسانى الجامع الذي تلتقي عنده البشرية جميعا.

قال- تعالى- يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً.

وإذا كان الناس جميعا ينتهون إلى أصل واحد، فإن هذا الاتحاد يقتضى منهم أن يكونوا متراحمين متعاطفين، ومن أبرز مظاهر التراحم، الأخذ بيد الضعفاء ومعاونتهم في كل ما يحتاجون إليه.

لذا نجد السورة الكريمة بعد أن تفتتح بأمر الناس بتقوى الله، تتبع ذلك بالأمر بالإحسان إلى اليتامى- الذين هم أوضح الضعفاء مظهرا- في خمس آيات في الربع الأول منها.

وهذه الآيات هي قوله- تعالى-: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ.

وقوله- تعالى-: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ.

وقوله- تعالى-: وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.

وقوله- تعالى-: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ.

وقوله- تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً.

ولم تكتف السورة الكريمة في أوائلها بالحض على الإحسان إلى اليتامى، بل حضت- أيضا- على الإحسان إلى النساء، وإعطائهن حقوقهن كاملة.

ثم تراها بعد ذلك في الربع الثاني منها تتحدث عن التوزيع المالى للأسرة عند ما يموت واحد منها، وتضع لهذا التوزيع أحكم الأسس وأعدلها وأضبطها وتبين أن هذا التوزيع حد من حدود الله التي يجب التزامها وعدم مخالفتها.

قال- تعالى-: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ.

ثم تحدثت السورة الكريمة عن حكم النسوة اللاتي يأتين الفاحشة، وعن التوبة التي يقبلها الله- تعالى-، والتوبة التي لا يقبلها. ووجهت نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه عن أخذ شيء من حقوق النساء، وأمرتهم بحسن معاشرتهن، كما نهتهم عن نكاح أنواع معينة منهن، لأن نكاحهن يتنافى مع شريعة الإسلام وآدابه.

قال- تعالى-: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا.

ثم تراها في الربع الثالث منها تتحدث عن المحصنات من النساء وعن حقوقهن، وبينت للناس أن الله- تعالى- ما شرع هذه الأحكام القويمة إلا لمصلحتهم ومنفعتهم.

استمع إلى السورة الكريمة وهي تحكى هذا المعنى فتقول: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً. يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً.

ثم صرحت السورة الكريمة بأن للرجال القوامة على النساء، وذكرت ضروب التأديب التي يملكها الرجل على زوجته، وكلها من غير قسوة ولا شذوذ ولا طغيان، ودعت أهل الخير إلى الإصلاح بين الزوجين إذا ما نشب بينهما نزاع أو شقاق.

قال- تعالى-: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً.

وبعد أن فصلت السورة الكريمة الحديث عما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين، وبين أفراد الأسرة، انتقلت في الربع الرابع منها إلى بيان العلاقة بين العبد وخالقه، وأنها يجب أن تقوم على إخلاص العبادة له- سبحانه- كما يجب على المسلم أن يجعل علاقته مع والديه ومع أقاربه ومع اليتامى والمساكين. وغيرهم، قائمة على الإحسان وعلى التعاطف والتراحم.

ثم توعدت السورة الكريمة من يشرك بالله، ويخالف أوامره بالعذاب الأليم. وبينت أن الكافرين سيندمون أشد الندم على كفرهم يوم القيامة ولكن ندمهم لن ينفعهم، لأنه جاء بعد فوات الأوان.

قال- تعالى- يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً.

ثم شنت السورة الكريمة حملة عنيفة على اليهود الذين كانوا يجاورون المؤمنين بالمدينة، والذين كانوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا والذين كانوا ينطقون بالباطل ويشهدون الزور عن تعمد وإصرار، وقد بينت السورة الكريمة أن حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعهم إلى افتراء الكذب على الله- تعالى- وأنهم قد طردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وعنادهم وإيذائهم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون صدقه كما يعرفون أبناءهم.

قال- تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً.

ثم بينت السورة الكريمة بعد ذلك في الربع الخامس منها: الأساس الذي يقوم عليه الحكم في الإسلام، فذكرت أن العدل والأمانة هما الدعامتان الراسختان اللتان يقوم عليهما الحكم في الإسلام. ووجهت إلى المؤمنين نداء أمرتهم فيه بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر منهم، كما أمرتهم بأن يردوا كل تنازع يحصل بينهم إلى ما يقضى به كتاب الله وسنة رسوله، لأن التحاكم إلى غيرهما لا يليق بمؤمن.

ثم أخذت السورة الكريمة في توبيخ المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون ومع ذلك يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بزجرهم وبالإعراض عنهم، وأخبرته بأنهم لا إيمان لهم ما داموا لم يرتضوا حكمه.

قال- تعالى-: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.

وبعد هذا التهديد والتوبيخ للمنافقين، ساقت السورة الكريمة البشارات السارة للمؤمنين الصادقين فقالت: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً. ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفى بِاللَّهِ عَلِيماً.

ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن الجهاد في سبيل الله، لأن الحق يجب أن يكون هو السائد في الأرض ولأن المؤمن لا يليق به أن يستسلم للأعداء، بل عليه أن يجاهدهم وأن يغلظ عليهم حتى تكون كلمة الله هي العليا.

لذا نجد السورة الكريمة توجه إلى المؤمنين نداء تأمرهم فيه بالحذر وأخذ الأهبة لقتال أعدائهم، وتحرضهم على هذا القتال للأعداء، بأقوى ألوان التحريض وأحكمها.

فأنت تراها في الربع السادس منها تأمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله، وتبشر هؤلاء المقاتلين بأنهم لن يصيبهم إلا إحدى الحسنيين، وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.

وتستبعد أن يقصر المؤمنون في أداء هذا الواجب، لأن تقصيرهم يتنافى مع إيمانهم، وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ وتبين لهم أن قتالهم إنما هو من أجل إعلاء كلمة الله، وقتال أعدائهم لهم إنما هو من أجل إعلاء كلمة الطاغوت.

الَّذِينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً.

وتضرب لهم الأمثال بسوء عاقبة الذين جبنوا عن القتال حين كتب عليهم وقالوا: رَبَّنا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتالَ لَوْلا أَخَّرْتَنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ.

وتخبرهم بأن الموت سيدرك المقدام كما يدرك الجبان فعليهم أن يكونوا من الذين يقدمون على الموت بدون جبن أو وجل مادام الجبن لا يؤخر الحياة كما أن الإقدام لا ينقصها.

قال- تعالى- أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.

وهكذا تحرض السورة الكريمة المؤمنين على القتال في سبيل الله بأسمى ألوان التحريض وأشدها وأنفعها.

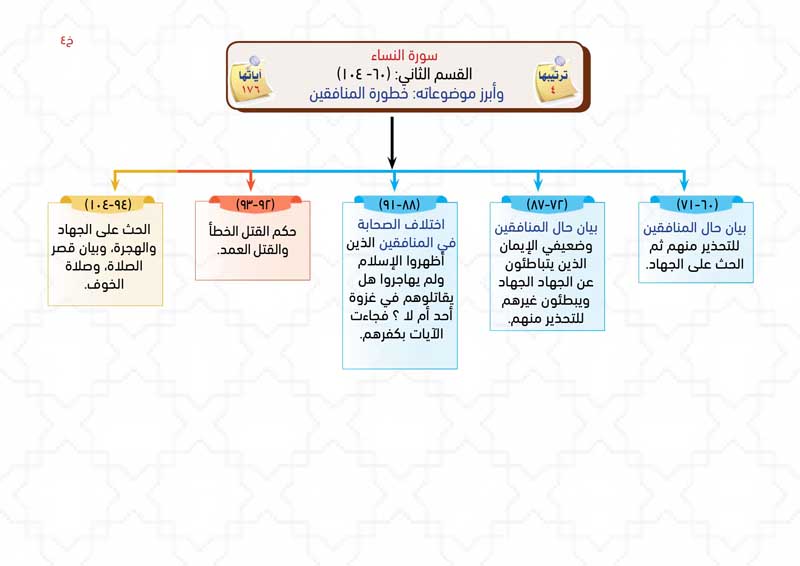

ثم عادت السورة الكريمة إلى تحذير المؤمنين من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والذين يعوقون أهل الحق عن قتال أعدائهم، وأمرت النبي- صلى الله عليه وسلم- بأن يمضى هو ومن معه في طريق القتال من أجل إعلاء كلمة الله دون أن يلتفت إلى هؤلاء المنافقين، لأنهم لا يريدون بهم إلا الشر.

قال- تعالى-: فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا.

ثم واصلت السورة في الربع السابع منها حديثها عن المنافقين، فذكرت ما ينبغي أن يعاملوا به، وكشفت عن طبائعهم الذميمة، وأخلاقهم القبيحة، ونهت المؤمنين عن اتخاذهم أولياء أو نصراء، وأمرتهم أن يضيقوا عليهم ويقتلوهم إذا ما استمروا في نفاقهم وشقاقهم وارتكاسهم في الفتنة.

قال- تعالى-: فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَواءً، فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً.

ثم تحدثت السورة عن حكم القتل الخطأ. وتوعدت من يقتل مؤمنا متعمدا بغضب الله عليه، ولعنه له، وإنزال العذاب العظيم به.

ثم أمرت المؤمنين بأن يجعلوا قتالهم من أجل إعلاء كلمة الله، لا من أجل المغانم والأسلاب، وألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. وبشرت المجاهدين في سبيل الله بما أعده الله لهم من درجات عالية يتميزون بها عن غيرهم من القاعدين، وتوعدت الذين يرضون الذلة لأنفسهم بسوء المصير، وذلك لأن الحق لا تعلو رايته في الأرض إلا إذا كان أتباعه أقوياء. يأبون الذل والخضوع لغير سلطان الله- تعالى-.

قال- سبحانه-: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ، قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا: كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها؟ فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ، لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَكانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً.

ثم بشرت السورة الكريمة في مطلع الربع الثامن منها الذين يهاجرون في سبيل الله، بالخير الوفير والأجر الجزيل فقالت.

وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.

ثم أرشدت المؤمنين إلى الطريقة التي يؤدون بها فريضة الصلاة في حال جهادهم، لأن الصلاة فريضة محكمة لا يسقطها الجهاد، بل هي تقوى دوافعه، وتحسن ثماره ونتائجه.

كما أمرتهم بالإكثار من ذكر الله في كل أحوالهم، وبمواصلة جهاد أعدائهم بدون كلل أو ملل حتى تكون كلمة الله هي العليا.

قال- تعالى-: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً. وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ.

ثم بينت السورة الكريمة أن الله- تعالى- قد أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يحكم بين الناس بالعدل الذي أراه الله إياه، ونهت الأمة في شخصه صلى الله عليه وسلم عن الخيانة والميل مع الهوى ووبخت المنافقين الذين «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كما وبخت الذين يدافعون عنهم أو يسيرون في ركابهم. وذكرت جانبا من مظاهر عدله- سبحانه-، ورحمته الشاملة.

أما عدله فمن مظاهره أنه جعل الجزاء من جنس العمل وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ.

وأما شمول رحمته فمن مظاهرها أنه- سبحانه- فتح باب التوبة لعباده وأكرمهم بقبولها متى صدقوا فيها: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً.

ثم بينت السورة الكريمة في مطلع الربع التاسع منها أن الاستخفاء بالأقوال والأفعال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره لا خير فيه فقالت:

لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.

ثم تحدثت عن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوعدتهم بسوء المصير، ووبختهم على جهالاتهم وضلالاتهم وسيرهم في ركاب الشيطان الذي يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً. أُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْها مَحِيصاً.

ثم بينت أن الله- تعالى- لا تنفع عنده الأمانى والأنساب، وإنما الذي ينفع عنده هو الإيمان والعمل الصالح.

قال- تعالى-: لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ، مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ، وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً.

ثم تحدثت السورة الكريمة عن بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء وأمرت بالإصلاح بين الزوجين، وبينت أن العدل التام بين النساء من كل الوجوه غير مستطاع، فعلى الرجال أن يكونوا متوسطين في حبهم وبغضهم، وعليهم كذلك أن يعاشروا النساء بالمعروف وأن يفارقوهن كذلك بالمعروف وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً.

ثم وجهت السورة الكريمة في الربع العاشر منها نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يلتزموا الحق في كل شئونهم، وأن يجهروا به ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، لأن العدالة المطلقة التي أتى بها الإسلام لا تعرف التفرقة بين الناس.

ثم بينت السورة الكريمة حقيقة النفاق والمنافقين وكررت تحذيرها للمؤمنين من شرورهم.

وإن أدق وصف لهؤلاء المنافقين هو قوله- تعالى- في شأنهم: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى هؤُلاءِ، وَلا إِلى هؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.

وقد توعدهم الله بسبب نفاقهم وخداعهم بأشد ألوان العذاب فقال- سبحانه-:

إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً.

ثم حكت السورة الكريمة في الربع الحادي عشر منها ما أدب الله به عباده، وما أرشدهم إليه من خلق كريم وهو منع الجهر بالسوء من القول، ولكنه- سبحانه- رخص للمظلوم أن يتكلم في شأن ظالمه بالكلام الحق. لأنه- تعالى- لا تخفى عليه خافية. قال- تعالى لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً. إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً.

ثم تحدثت عن بعض رذائل اليهود. وعن العقوبات التي عاقبهم الله بها بسبب ظلمهم وفسوقهم.

قال- تعالى-: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ، وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً.

أما في الربع الثاني عشر والأخير منها فقد تحدثت السورة الكريمة عن وحدة الرسالة الإلهية.

وبينت أن الله- تعالى- قد أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبله، وأن حكمته- سبحانه- قد اقتضت أن يرسل رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

ثم وجهت في أواخرها نداء عاما إلى الناس تأمرهم فيه بالإيمان بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. كما وجهت نداء آخر إلى أهل الكتاب تنهاهم فيه عن السير في طريق الضلالة، وعن الأقوال الباطلة التي قالوها في شأن عيسى، فإن عيسى كغيره من البشر من عباد الله- تعالى-، ولن يستنكف أن يكون عبدا لله- تعالى-:

ْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ، وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً.

وكما تحدثت السورة الكريمة في أوائلها عن بعض أحكام الأسرة، فقد اختتمت بالحديث عن ذلك، لكي تبين للناس أن الأسرة هي عماد المجتمع، وهي أساسه الذي لا صلاح له إلا بصلاحها.

قال- تعالى-: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ، وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

هذا عرض إجمالى لبعض المقاصد السامية، والآداب العالية، والتشريعات الحكيمة، والتوجيهات القويمة التي اشتملت عليها السورة الكريمة.

ومن هذا العرض نرى أن سورة النساء- كما يقول بعض العلماء-: «قد عالجت أحوال المسلمين فيما يتعلق بتنظيم شئونهم الداخلية، عن طريق إصلاح الأسرة وإصلاح المال في ظل تشريع قوى عادل، مبنى على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانية، مجرد من تحكيم الأهواء والشهوات.

وذلك إنما يكون إذا كان صادرا عن حكيم خبير بنزعات النفوس واتجاهاتها وميولها.

كما عالجت أحوالهم فيما يختص بحفظ كيانهم الخارجي، عن طريق التشريعات والتوجيهات التي اشتملت عليها السورة الكريمة، والتي من شأنها أن تحفظ للأمة كيانها وشخصيتها متى تمسكت بها، وأن تجعلها قادرة على دفع الشر الذي يطرأ عليها من أعدائها.

بل إن السورة الكريمة لم تقف عند حد التنبيه على عناصر المقاومة المادية، وإنما نبهت على ما يجب أن تحفظ به عقيدة الأمة ومبادئها من التأثر بما يلقى في شأنها من الشكوك والشبه. وفي هذا إيحاء يجب على المسلمين أن يلتفتوا إليه، وهو أن يحتفظوا بمبادئهم كما يحتفظون بأوطانهم.

وأن يحصنوا أنفسهم من شر حرب أشد خطرا، وأبعد في النفوس أثرا من حرب السلاح المادي: تلك هي حرب التحويل من مبدأ إلى مبدأ، ومن دين إلى دين، مع البقاء في الأوطان والإقامة في الديار والأموال.

ألا وإن شخصية الأمة ليتطلب بقاؤها الاحتفاظ بالجانبين: جانب الوطن والسلطان.

وجانب العقيدة والإيمان. وعلى هذا درج سلفنا الصالح فعاشوا في أوطانهم آمنين. وبمبادئهم وعقائدهم متمسكين».

وبعد: فهذا تمهيد بين يدي تفسير سورة النساء. تعرضنا خلاله لعدد آياتها. ولزمان نزولها.

ولسبب تسميتها بهذا الاسم. ولوجه المناسبة بينها وبين سابقتها. ولجانب من فضائلها.

وللمقاصد الإجمالية التي اشتملت عليها.

ولعلنا بذلك- أخى القارئ- نكون قد قدمنا لك تعريفا لهذه السورة يعينك على تفهم أسرارها، ومقاصدها. وتوجيهاتها قبل أن نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل.

والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

افتتحت السورة الكريمة بهذا النداء الشامل لجميع المكلفين من وقت نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وذلك لأن لفظ الناس لا يختص بقبيل دون قبيل ، ولا بقوم دون قوم ، وقد دخلته الألف واللام المفيدة للاستغراق؛ ولأن ما في مضمون هذا النداء من إنذار وتبشير وأمر بمراقبة الله وخشيته ، يتناول جميع المكلفين لا أهل مكة وحدهم كما ذكره بعضهم؛ لأن تخصيص قوله - تعالى - ( ياأيها الناس ) بأهل مكة تخصيص بغير مخصص .

والمراد بالنفس الواحدة هنا : آدم - عليه السلام - . وقد جاء الوصف وهو واحدة بالتأنيث باعتبار لفظ النفس فإنها مؤنثة .

ومن فى قوله ( مِنْهَا ) للتبعيض . والضمير المؤنث " ها " يعود إلى النفس الواحدة .

والمراد بقوله - تعالى - : ( زَوْجَهَا ) حواء؛ فإنها أخرجت من آدم كما يقتضيه ظاهر قوله - تعالى - ( مِنْهَا ) .

قال الفخر الرازى ما ملخصه : " المراد من هذا الزوج هو حواء . وفى كون حواء مخلوقة من آدم قولان :

الأول : وهو الذي عليه الأكثرون : أنه لما خلق الله - تعالى - آدم ألقى عليه النوم ، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه ، فلما استيقظ رآها ومال إليها وألفها ، لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه . واحتجوا عليه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها "

والقول الثانى : وهو اختيار أبى مسلم الأصفهانى : أن المراد من قوله ( وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) أى من جنسها . وهو كقوله - تعالى - ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) وكقوله ( إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ) وقوله ( لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ) قال القاضى : والقول الأول أقوى ، لكى يصح قوله : ( خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) ، إذ لو كانت حواء مخلوقة إبتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة .

وقد تضمن هذا النداء لجميع المكلفين تنبيهم إلى أمرين :

أولهما : وحدة الاعتقاد بأن ربهم جميعا واحد لا شريك له . فهو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم ، وهو الذى يميتهم وهو الذى يحييهم ، وهو الذى أوجد أبيضهم وأسودهم ، وعربيهم وأعجميهم .

وثانيهما : وحدة النوع والتكوين ، إذ الناس جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم قد انحدروا عن أصل واحد وهو آدم - عليه السلام - .

فيجب أن يشعر الجميع بفضل الله عليهم . وأن يخلصوا له العبادة والطاعة ، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإِثم والعدوان ، وأن يوقنوا بأنه لا فضل لجنس على جنس ، ولا للون على لون إلا بمقدار حسن صلتهم بربهم وما لكهم ومدبر أمورهم .

والمعنى : يا أيها الناس اتقوا ربكم بأن تطيعوه فلا تعصوه ، وبأن تشكروه فلا تكفروه ، فهو وحده الذى أوجدكم من نفس واحدة هى نفس أبيكم آدم ، وذلك من أظهر الأدلة على كمال قدرته - سبحانه ، ومن أقوى الدواعى إلى اتقاء موجبات نقمته ، ومن أشد المقتضيات التى تحملكم على التاطف والتراحم والتعاون فيما بينكم ، إذ أنتم جميعا قد أوجدكم - سبحانه - من نفس واحدة .

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : " فإن قلت : الذى يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته ، أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها ويحث عليها فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكره موجبا للتقوى وداعيا إليها؟

قلت : لأن ذلك مما يدل على القدرة العظيمة . ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شىء ، ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهم ، فحقهم أن يتقوه فى كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها . أو أراد بالتقوى تقوى خاصة ، وهى أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم ، فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله فقيل : اتقوا ربكم الذى وصل بينكم؛ حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة فيما يجب على بعضكم لبعض ، فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه وهذا المعنى مطابق لمعانى السورة " .

وقوله : ( وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) معطوف على قوله ( خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) . أو معطوفة على محذوف والتقدير : خلقكم من نفس واحدة ابتدأها وخلق منها زوجها .

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على هذا الازدواج من تناسل فقال : ( وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً ) .

والبث معناه : النشر والتفريق . يقال : بث الخيل فى الغارة ، أى فرقها ونشرها . ويقال : يثثت البسط إذا نشرتها . قال - تعالى - ( وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) أى منشورة .

والمعنى : ونشر وفرق من تلك النفس الواحدة وزوجها على وجه التوالد والتناسل ، رجالا كثيرا ونساء كثيرة .

والتعبير بالبث يفيد أن هؤلاء الذين توالدوا وتناسلوا عن تلك النفس وزوجها ، قد تكاثروا وانتشروا فى أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم ، وأن من الواجب عليهم مهما تباعدت ديارهم ، واختلفت ألسنتهم وأشكالهم أن يدركوا أنهم جميعا ينتمون إلى أصل واحد ، وهذا يقتضى تراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم . وقوله ( كَثِيراً ) صفة لقوله ( رِجَالاً ) وهو صفة مؤكدة لما إفاده التنكير من معنى الكثرة . وجاء الوصف بصيغة الإِفراد ، لأن ( كَثِيراً ) وإن كان مفردا لفظا إلا أنه دال على معنى الجمع . واستغنى عن وصف النساء بالكثرة ، اكتفاء بوصف الرجال بذلك ، ولأن الفعل ( وَبَثَّ ) يقضى الكثرة والانتشار .

وقال الفخر الرازى : خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء ، لأن شهرة الرجال أتم ، فكانت كثرتهم أظهر ، فلا جرم خصوا بوصف الكثرة . وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج البروز . واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول " .

وقوله : ( واتقوا الله الذي تَسَآءَلُونَ بِهِ والأرحام ) تكرير للأمر بالتقوى لتربية المهابة فى النفس وتذكير ببعض آخر من الأمور الموجبة لخشية الله وامتثال أوامره .

وقوله ( تَسَآءَلُونَ ) أصلها تتساءلون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا . وهى قراءة عصام وحمزة الكسائى .

وقرأ الباقون " تساءلون " بالتشديد بإدغام تاء التفاعل فى السينه لتقاربهما فى الهمس . والأرحام : جمع رحم وهى القرابة . مشتقة من الرحمة ، لأن ذوى القرابة من شأنهم أن يتراحموا ويعطف بعضهم على بعض .

وكلمة ( والأرحام ) قرأها الجمهور بالنصب عطفا على اسم الله تعالى .

والمعنى؛ واتقوا الله الذى يسأل بعضكم بعضا به ، بأن يقول له على سبيل الاستعطاف : أسألك بالله أن تفعل كذا ، أو أن تترك كذا . واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإِحسان ، فإن قطيعتها وعدم صلتها مما يجب أن يتقى ويبعد عنه ، وإنما الذى يجب أن يفعل هو صلتها وبرها .

وقرأها حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور فى ( به ) . أى : اتقوا الله الذى تساءلون به وبالأرحام بأن يقول بعضكم لبعض مستعطفا أسألك بالله وبالرحم أن تفعل كذا .

وقد كان من عادة العرب أن يقرنوا الأرحام بالله تعالى - فى المناشدة والسؤال فيقولون : اسألك بالله وبالرحم .

ولم يرتض كثير من النحويين هذه القراءة من حمزة ، وقالوا : إنها تخالف القواعد النحوية التى تقول : إن عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور المتصل بدون إعادة الجار لا يصح ، لأن الضمير المجرور المتصل بمنزلة الحرف ، والحرف لا يصح عطف الاسم الظاهر عليه ، ولأن الضمير المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها ، وكما أنه لا يجوز أن يعطف على بعض الكلمة فكذلك لا يجوز أن يعطف عليه . إلى غير ذلك مما قالوه فى تضعيف هذه القراءة . وقد دافع كثير من المفسرين عن هذه القراءة التى قرأها حمزة . وأنكروا على النحويين تشنيعهم عليه .

ومما قاله القرطبى فى دفاعه عن صحة هذه القراءة : ومثل هذا الكلام - أى من النحويين - مردود عند أئمة الدين ، لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبى صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبى صلى الله عليه وسلم واسقبح ما قرأ به .

وهذا مقام محذور ، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ، فإن العربية تتلقى من النبى صلى الله عليه وسلم ولا يشك أحد فى فصاحته .

ثم قال : والكوفى يجيز عطف الظاهر على الضمير المجرور ولا يمنع منه ، ومنه قولهم :

فاذهب فما بك والأيام من عجب

ومما قاله الفخر الرازى فى ذلك : واعلم أن هذه الوجوه - أى التى احتج بها النحويون في تضعيف قراءة حمزة - ليست وجوها قوية فى رفع الروايات الواردة فى اللغات؛ وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة ، ولم يأت بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ، والقياس يتضاءل عند سماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التى هى أوهن من بيت العنكبوت .

وأيضا فلهذه القراءة وجهان :

أحدهما : أنها على تقدير تكرير الجار . كأنه قيل : تساءلون به وبالأرحام .

وثانيهما : أنه ورد ذلك فى الشعر ومنه :

نعلق فى مثل السوارى سيوفنا ... وما بينها والكعب غوط نفائف

ثم قال : والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بمثل هذه الأبيات المجهولة ، ولا يستحسنوا إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد ، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف فى علم القرآن " .

هذا ، وهناك قراءة بالرفع . قال الآلوسى : وقرأ ابن زيد ( والأرحام ) بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر . أى والأرحام كذلك أى مما يتقى لقرينه ( واتقوا ) . أو مما يتساءل به لقرينة ( تَسَآءَلُونَ ) .

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بما يحمل العقلاء على المبالغة فى تقوى الله ، وفى صلة الرحم فقال - تعالى : ( إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ) . أى حافظا يحصى عليكم كل شىء . من رقبه إذا حفظه .

أو مطلعا على جميع أحوالكم وأعمالكم ، ومنه المرقب للمكان العالى الذى يشرف منه الرقيب ليطلع على ما دونه .

وقد أكد - سبحانه - رقابته على خلقه ، واطلاعه على جميع أحوالهم بأوثق المؤكدات . فقد أكد - سبحانه - الجملة الكريمة بإن ، وبتكرار لفظ الجلالة التى يبعث فى النفوس كل معانى الخشية والعبودية له ، وبالتعبير بكان الدالة على الدوام والاستمرار ، وبذكر الفوقية التى يدل عليها لفظ ( عَلَيْكُمْ ) إذ هو يفيد معنى الاطلاع الدائم مع السيطرة والقهر ، وبالإِتيان بصيغة المبالغة وهى قوله : ( رَقِي

قال العوفي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدينة . وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وروى من طريق عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حبس " .

وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، حدثنا محمد بن بشر العبدي ، حدثنا مسعر بن كدام ، عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، قال : إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) الآية ، و ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية ، و ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) و ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ) الآية ، و ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) ثم قال : هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه ، فقد اختلف في ذلك .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن ابن مسعود قال في خمس آيات من النساء : لهن أحب إلي من الدنيا جميعا : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) وقوله : ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وقوله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله : ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) وقوله : ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ) رواه ابن جرير : ثم روى من طريق صالح المري ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : ثمان آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت ، أولاهن : ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ) والثانية : ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ) والثالثة : ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) .

ثم ذكر قول ابن مسعود سواء ، يعني في الخمسة . الباقية .

وروى الحاكم من طريق أبي نعيم ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن ابن أبي مليكة ; سمعت ابن عباس يقول : سلوني عن سورة النساء ، فإني قرأت القرآن وأنا صغير . ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

بسم الله الرحمن الرحيم

( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ( 1 ) )

يقول تعالى آمرا خلقه بتقواه ، وهي عبادته وحده لا شريك له ، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة ، وهي آدم ، عليه السلام ( وخلق منها زوجها ) وهي حواء ، عليها السلام ، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم ، فاستيقظ فرآها فأعجبته ، فأنس إليها وأنست إليه .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن مقاتل ، حدثنا وكيع ، عن أبي هلال ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : خلقت المرأة من الرجل ، فجعل نهمتها في الرجل ، وخلق الرجل من الأرض ، فجعل نهمته في الأرض ، فاحبسوا نساءكم .

وفي الحديث الصحيح : " إن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج " .

وقوله : ( وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) أي : وذرأ منهما ، أي : من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء ، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم ، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر .

ثم قال تعالى : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) أي : واتقوا الله بطاعتكم إياه ، قال إبراهيم ومجاهد والحسن : ( الذي تساءلون به ) أي : كما يقال : أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك : واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، ولكن بروها وصلوها ، قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، والضحاك ، والربيع وغير واحد .

وقرأ بعضهم : ( والأرحام ) بالخفض على العطف على الضمير في به ، أي : تساءلون بالله وبالأرحام ، كما قال مجاهد وغيره .

وقوله : ( إن الله كان عليكم رقيبا ) أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : ( والله على كل شيء شهيد ) [ البروج : 9 ] .

وفي الحديث الصحيح : " اعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب ; ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [ واحد ] وأم واحدة; ليعطف بعضهم على بعض ، ويحننهم على ضعفائهم ، وقد ثبت في صحيح مسلم ، من حديث جرير بن عبد الله البجلي; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النمار - أي من عريهم وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته : ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) حتى ختم الآية وقال : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد [ واتقوا الله ] ) [ الحشر : 18 ] ثم حضهم على الصدقة فقال : " تصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من صاع بره ، صاع تمره . . . " وذكر تمام الحديث .

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم [ الذي خلقكم من نفس واحدة ] ) الآية .

القول في تأويل قوله عز وجل : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "، احذروا، أيها الناس، ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم وفيما نهاكم، فيحلّ بكم من عقوبته ما لا قِبَل لكم به.

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحِّد بخلق جميع الأنام من شخص واحد، مُعَرِّفًا عباده كيف كان مُبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة، (1) ومنبِّهَهم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة= وأن بعضهم من بعض، وأن حق بعضهم على بعض واجبٌ وجوبَ حق الأخ على أخيه، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة= وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض، وإن بَعُدَ التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب &; 7-514 &; الأدنى= (2) وعاطفًا بذلك بعضهم على بعض، ليتناصفوا ولا يتظالموا، وليبذُل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له، فقال: " الذي خلقكم من نفس واحدة "، يعني: من آدم، كما:-

8400 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: أمّا " خلقكم من نفس واحدة "، فمن آدم عليه السلام. (3)

8401 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "، يعني آدم صلى الله عليه. (4)

8402 - حدثنا سفيان بن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد: " خلقكم من نفس واحدة "، قال: آدم.

* * *

ونظير قوله: " من نفس واحدة "، والمعنيُّ به رجل، قول الشاعر.

أَبُــوكَ خَلِيفَــةٌ وَلدَتْــهُ أُخْــرَى

وَأَنْـــتَ خَلِيفَـــةٌ, ذَاكَ الكَمَــالُ (5)

فقال،" ولدته أخرى "، وهو يريد " الرجل "، فأنّث للفظ " الخليفة ". وقال تعالى ذكره: " من نفس واحدة " لتأنيث " النفس "، والمعنى: من رجل واحد. ولو قيل: " من نفس واحد "، وأخرج اللفظ على التذكير للمعنى، كان صوابًا. (6)

* * *

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " وخلق منها زوجها "، وخلق من النفس الواحدة زوجها= يعني بـ" الزوج "، الثاني لها. (7) وهو فيما قال أهل التأويل، امرأتها حواء.

* ذكر من قال ذلك:

8403 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " وخلق منها زوجها "، قال: حواء، من قُصَيري آدم وهو نائم، (8) فاستيقظ فقال: " أثا "= بالنبطية، امرأة.

8404 - حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

8405 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " وخلق منها زوجها "، يعني حواء، خلقت من آدم، من ضِلَع من أضلاعه.

8406 - حدثني موسى بن هارون قال، أخبرنا عمرو بن حماد قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: أسكن آدمَ الجنة، فكان يمشي فيها وَحْشًا ليس له زوج يسكن إليها. (9) فنام نومةً، فاستيقظ، فإذا عند رأسه امرأة قاعدة، خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ. (10)

8407 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قال: ألقي على آدم صلى الله عليه وسلم السَّنة -فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم، عن عبدالله بن العباس وغيره- ثم أخذ ضِلَعًا من أضلاعه، من شِقٍّه الأيسر، ولأم مكانه، (11) وآدم نائمٌ لم يهبَّ من نومته، حتى خلق الله تبارك وتعالى من ضِلَعه تلك زوجته حواء، فسوَّاها امرأة ليسكن إليها، فلما كُشِفت عنه السِّنة وهبَّ من نومته، رآها إلى جنبه، فقال -فيما يزعمون، والله أعلم-: لحمي ودمي وزوجتي! فسكن إليها. (12)

8408 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وخلق منها زوجها ". جعل من آدم حواء.

* * *

وأما قوله: " وبثَّ منهما رجالا كثيرًا ونساء "، فإنه يعني: ونشر منهما، يعني من آدم وحواء=" رجالا كثيرًا ونساء "، قد رآهم، كما قال جل ثناؤه: كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ [سورة القارعة: 4]. (13)

* * *

يقال منه: " بثَّ الله الخلق، وأبثهم ". (14)

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

8409 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل، قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء "، وبثَّ، خلق.

* * *

القول في تأويل قوله جل ثناؤه : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة والبصرة: " تَسَّاءَلونَ" بالتشديد، بمعنى: تتساءلون، ثم أدغم إحدى " التاءين " في" السين "، فجعلهما " سينًا " مشددة.

* * *

وقرأه بعض قرأة الكوفة: " تَسَاءَلُونَ"، بالتخفيف، على مثال " تفاعلون "،

* * *

وهما قراءتان معروفتان، ولغتان فصيحتان= أعني التخفيف والتشديد في قوله: " تساءلون به "= وبأيِّ ذلك قرأ القارئ أصابَ الصواب فيه. لأن معنى ذلك، بأيّ وجهيه قرئ، غير مختلف.

* * *

وأما تأويله: واتقوا الله، أيها الناس، الذي إذا سأل بعضكم بعضًا سأل به، فقال السائل للمسئول: " أسألك بالله، وأنشدك بالله، وأعزِم عليك بالله "، وما أشبه ذلك. يقول تعالى ذكره: فكما تعظّمون، أيها الناس، رّبكم بألسنتكم حتى تروا أنّ من أعطاكم عهده فأخفركموه، (15) فقد أتى عظيمًا. فكذلك فعظّموه بطاعتكم إياه فيما أمركم، واجتنابكم ما نهاكم عنه، واحذروا عقابه من مخالفتكم إياه فيما أمركم به أو نهاكم عنه، كما:-

8410 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به "، قال يقول: اتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به.

8411 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " واتقوا الله الذي تساءلون به "، يقول: اتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون.

8412 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس مثله.

8413 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، أخبرنا حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: " تساءلون به "، قال: تعاطفون به.

* * *

وأما قوله: " والأرحام "، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. فقال بعضهم: معناه: واتقوا الله الذي إذا سألتم بينكم قال السائل للمسئول: " أسألك به وبالرّحِم "

ذكر من قال ذلك:

8414 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم: " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، يقول: اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. يقول: الرجل يسأل بالله وبالرَّحم.

8415 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: هو كقول الرجل: " أسألك بالله، أسألك بالرحم "، يعني قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ".

8416 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: " أسألك بالله وبالرحم ".

8417 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: هو كقول الرجل: " أسألك بالرحم ".

8418 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: " أسألك بالله وبالرحم ".

8419 - حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك، عن منصور -أو مغيرة- عن إبراهيم في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال: هو قول الرجل: " أسألك بالله والرحم ".

8420 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن قال: هو قول الرجل: " أنشدك بالله والرحم ".

* * *

قال محمد: (16) وعلى هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: " وَالأرْحَامِ" بالخفض عطفًا بـ" الأرحام "، على " الهاء " التي في قوله: " به "، كأنه أراد: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام= فعطف بظاهر على مكنيّ مخفوض. وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب، لأنها لا تَنسُق بظاهر على مكني في الخفض، (17) إلا في ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر. (18) وأما الكلام، فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق، والرديء في الإعراب منه. ومما جاء في الشعر من ردّ ظاهر على مكنيّ في حال الخفض، قول الشاعر: (19)

نُعَلِّـقُ فِـي مِثْـلِ السَّـوَارِي سُـيُوفَنَا

وَمَـا بَيْنَهَـا والكَـعْبِ غُـوطٌ نَفَـانِفُ (20)

فعطف بـ" الكعب " وهو ظاهر، على " الهاء والألف " في قوله: " بينها " وهي مكنية.

* * *

وقال آخرون: تأويل ذلك:واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

* ذكر من قال ذلك:

8421 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، يقول: اتقوا الله، واتقوا الأرحام لا تقطعوها.

8422 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد عن قتادة: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبًا "، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتقوا الله، وصلُوا الأرحام، فإنه أبقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة.

8423 - حدثني علي بن داود قال، حدثنا عبدالله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، يقول: اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الله في الأرحام فصِلُوها.

8424 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال: اتقوا الذي تساءلون به، واتقوه في الأرحام.

8425 - حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن خصيف، عن عكرمة في قول الله: " الذي تساءلون به والأرحام "، قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.

8426 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال: هو قول الرجل: " أنشدك بالله والرَّحم ".

8427 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله، وصلوا الأرحام.

8428 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " الذي تساءلون به والأرحام "، قال: اتقوا الأرحام أن تقطعوها.

8429 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثني أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: " الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: اتقوا الله في الأرحام فصلوها.

8430 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، قال يقول: واتقوا الله في الأرحام فصلوها.

8431 - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي حماد، وأخبرنا أبو جعفر الخزاز، عن جويبر، عن الضحاك: أن ابن عباس كان يقرأ: " والأرحام "، يقول: اتقوا الله لا تقطعوها.

8432 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال ابن عباس: اتقوا الأرحام.

8433 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال،" واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام "، أن تقطعوها.

8434 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " واتقوا الله الذي تساءلون به "، واتقوا الأرحام أن تقطعوها= وقرأ: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ [سورة الرعد: 21].

* * *

قال أبو جعفر: وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصبًا بمعنى: واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها= عطفًا بـ" الأرحام "، في إعرابها بالنصب &; 7-523 &; على اسم الله تعالى ذكره.

قال: والقراءة التي لا نستجيز لقارئٍ أن يقرأ غيرها في ذلك، (21) النصب: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ )، بمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهرٍ من الأسماء على مكنيّ في حال الخفض، إلا في ضرورة شعر، على ما قد وصفت قبل. (22)

* * *

القول في تأويل قوله : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: إنّ الله لم يزل عليكم رقيبًا.

* * *

ويعني بقوله: " عليكم "، على الناس الذين قال لهم جل ثناؤه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، والمخاطب والغائب إذا اجتمعا في الخبر، فإن العرب تخرج الكلام على الخطاب، فتقول: إذا خاطبتْ رجلا واحدًا أو جماعة فعلتْ هي وآخرون غُيَّبٌ معهم فعلا " فعلتم كذا، وصنعتم كذا ".

ويعني بقوله: " رقيبًا "، حفيظًا، مُحصيًا عليكم أعمالكم، متفقدًا رعايتكم حرمةَ أرحامكم وصلتكم إياها، وقطعكموها وتضييعكم حرمتها، كما:-

8435 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " إن الله كان عليكم رقيبًا "، حفيظًا.

8435م - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد في قوله: " إن الله كان عليكم رقيبًا "، على أعمالكم، يعلمها ويعرفها.

ومنه قول أبي دُؤاد الإيادِيّ:

كَمَقَاعِدِ الرُّقَبَاءِ لِلضُّرَبَاءِ أَيْدِيهمْ نَوَاهِدْ (23) ---------------------

الهوامش :

(1) في المطبوعة والمخطوطة وعرف عباده..." ، واستظهرت من نهج أبي جعفر في بيانه ، ومن قوله بعد: "ومنبههم" ثم قوله: "وعاطفًا" ، على أن الصواب"ومعرفًا" ، وهو مقتضى سياق الكلام بعد ذلك كله.

(2) قوله: "وعاطفًا" ، عطف على قوله: "معرفًا عباده... ومنبههم...".

(3) في المطبوعة: "صلى الله عليه وسلم" ، وأثبت ما فيه المخطوطة.

(4) في المطبوعة: "صلى الله عليه وسلم" ، وأثبت ما في المخطوطة.

(5) سلف البيت وتخريجه في 6: 362.

(6) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 252.

(7) انظر تفسير"الزوج" فيما سلف 1: 514 / 2: 446 ، وأراد بقوله في تفسير"الزوج""الثاني لها" ، أن"الزوج" هو"الفرد الذي له قرين" ، فكل واحد من القرينين ، يقال له: "زوج" ، ثم قيل لامرأة الرجل ، وللرجل صاحب المرأة: "زوج".

(8) القصرى (بضم القاف وسكون الصاد وفتح الراء) والقصيري (بضم القاف وفتح الصاد ، على التصغير): أسفل الأضلاع ، أو هي الضلع التي تلي الشاكلة ، بين الجنب والبطن.

(9) قوله: "وحشا" ، أي وحده ليس معه غيره.

(10) الأثر: 4806- مضى هذا الأثر مطولا برقم: 710 ، وكان في المطبوعة هنا: "لتسكن إلي" باللام في أولها ، وأثبت نص المخطوطة ، وما سلف في الأثر: 710.

(11) لأم الشيء لأمًا ، ولاءمه ، فالتأم: أصلحه حتى اجتمع وذهب ما كان فيه من الصدع. وفي روايته في الأثر رقم: 711: "ولأم مكانه لحما".

(12) الأثر: 8407- مضى هذا الأثر برقم: 711 ، وتخريجه هناك.

(13) انظر معاني القرآن للفراء 1: 252.

(14) انظر تفسير"بث" فيما سلف 3: 275.

(15) أخفر الذمة والعهد: نقضه وغدره وخاس به ، ولم يف بعهده.

(16) قوله: "قال محمد" ، يعني محمد بن جرير الطبري ، أبا جعفر صاحب التفسير. وهذه أول مرة يكتب فيها الطبري ، أو أحد تلامذته ، أو بعض ناسخي تفسيره"قال محمد" ، دون كنيته قال"أبو جعفر". وانظر ما سيأتي ص: 569 ، تعليق: 2.

(17) قوله: "تنسق" ، أي تعطف. و"النسق" العطف ، انظر فهارس المصطلحات في هذه الأجزاء من التفسير ، و"المكني" الضمير ، انظر فهارس المصطلحات.

(18) هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 252 ، 253 ، وقد ذكر هذه القراءة بإسنادها إلى إبراهيم بن يزيد النخعي ، وهي قراءة حمزة وغيره.

(19) هو مسكين الدارمي.

(20) معاني القرآن للفراء 1: 253 ، الحيوان 6: 493 ، 494 ، الإنصاف: 193 ، الخزانة ، 2: 338 ، العيني (بهامش الخزانة) 4: 164 ، وهو من أبيات ذكرها الجاحظ ، وأتمها العيني ، يمجد نفسه وقومه ، قال:

لَقَــدْ عَلِمَـتْ قَيْسٌ وَخِـنْدِفُ أنَّنــي

بِثَغْـرِهِمُ مِـنْ عَـارِمِ النَّـاسِ وَاقِـفُ

وَقَـدْ عَلِمُـوا أَنْ لَـنْ يُبقَّـى عَـدُوُّهُمْ

إِذَا قَذَفَتْــه فــي يَــدَيّ القَـوَاذِفُ

وأنَّ أبَانَــا بِكــرُ آدَمَ، فَــاعْلَمُوا،

وَحَـوَّاءَ، قَــرْمٌ ذُو عَثَـانينَ شَـارِفُ

كَــأَنَّ عَــلَى خُرْطُومِــهِ مُتَهافِتًـا

مِـنَ القُطْــنِ هَاجَتْـهُ الأكُفُ النَّوَادِفُ

وَللَصَّــدَأُ المُسْــوَدُّ أَطْيـبُ عِنْدَنَـا

مِـنَ المِسْـكِ، دَافَتْـهُ الأَكُفُّ الـدَّوَائِفُ

تُعَلَّـقُ في مِثْـلِ السَّـوَارِي سُـيُوفُنَا

ومـا بَيْنَهـا والكَـعْبِ غُـوطٌ نفـانِفُ

وَتَضْحَـكُ عِرْفَـانَ الـدرُوع جُلُودُنَـا

إِذَا جَـاء يَـوْمٌ مُظْلِـمُ اللَّـوْن كاسِفُ

في أبيات أخر ، ورواية الحيوان: "والكعب منا تنائف" ، وفي الطبري ومعاني القرآن والخزانة"نعلق" بالنون ، وكلتاهما صواب. و"السواري" جمع سارية ، وهي الأسطوانة. و"الغوط" جمع غائط ، وهو المطمئن من الأرض. و"النفانف" جمع نفنف: وهو الهواء بين شيئين ، وكل شيء بينه وبين الأرض مهوي بعيد فهو نفنف.

(21) في المخطوطة والمطبوعة: "لا نستجيز القارئ أن يقرأ" بتعريف"القارئ" ، وهو خطأ صوابه ما أثبت.

(22) انظر ما سلف قريبا ص: 519 ، 520.

(23) تهذيب الألفاظ: 475 ، المعاني الكبير: 1148 ، مجاز القرآن 1: 113 ، الميسر والقداح: 133 ، وغيرها ، وهو من أبيات جياد في نعت الثور الأبيض ، لم أجدها مجتمعة ، منها:

وَقَـــوَائِمٌ خُــذُفٌ، لَهَــا مِــنْ

خَلْفِهَــــا زَمَـــــعٌ زَوَائِـــدْ

كَمقَـــاعِدِ الرُّقَبَـــاءِ لِلضُّـــرَ

بَــــاءِ أَيْــــدِيهِمْ نَوَاهِــــدْ

لَهَـــقٌ كَنَــارِ الـرَّأْسِ بِــالـ

عَلْيَــــاءِ تُذْكِيهَـــا الأَعَـــابِدْ

وَيُصِيــخُ أَحْيَانًــا كَمَـــا اسْـ

ـتَمَــعَ المُضِــلُّ لِصَــوْتِ نَاشِـدْ

يصف قوائم هذا الثور ، "خذف" جمع خذوف ، وهي السريعة السير والعدو ، تخذف الحصى بقوائمها. أي تقذفه. و"الزمع" جمع زمعة ، وهي هنة زائدة ناتئة فوق ظلف الشاة والثور ، مدلاة فيها شعر. ثم وصف هذه الزمع الناتئة خلف أظلاف الثور ، وشبه إشرافها على الأظلاف بالرقباء المشرفين على الضرباء ، وقد مدوا أيديهم. وهذا وصف في غاية البراعة والحسن. و"الرقباء" جمع رقيب ، وهو أمين أصحاب الميسر ، يحفظ ضربهم بالقداح ويرقبهم. و"الضرباء" جمع ضريب ، وهو الضارب بالقداح. وزعم ابن قتيبة أن قوله: "أيديهم" أي: أيدي الضرباء ، وأخطأ ، إنما عنى أيدي الرقباء لا الضرباء. وقوله: "لهق" هو البياض ، يعني بياض الثور ، فشبه بياضه بياض النار على رأس رابية مشرقة ، تذكي لهيبها العبيد. ثم وصف الثور عند الارتياع ، فقال إنه يصيخ -أي ينصت مميلا رأسه ناحية من الفزع- و"المضل" الذي أضاع شيئًا فهو يترقب أن يجده."والناشد" ، هو الذي ينشد ضالة ، أي يعرفها ويصفها. فهو يصغي لصوت المنشد المعرف إصغاء من يرجو أن تكون هي ضالته. وهذا من جيد الشعر وبارعه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] سورة النِّساء ابتدأَت بالنِّداء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾، والنِّداء بـ: (يَا أَيُّهَا) أعمُّ وأشمل من النِّداء بـ ﴿يا أيُّها الذِّين آمنوا﴾؛ لأنَّ سُورةَ النِّساء وَردت فيها حُقُوق إن صَحَّ أن نُسَّمِيها (حقوق الإنسان).

وقفة

[1] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ذكر الله تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على بعض، ويحننهم على ضعفائهم.

وقفة

[1] في سورة النساء لطيفة عجيبة، وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ، وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم: ﴿وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]، وهذان الوصفان -العلم والقدرة- بهما تثبت الربوبية والألوهية والجلال والعزة، وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعًا للأوامر والنواهي منقادًا للتكاليف.

لمسة

[1] استخدام كلمة (الربِّ) في قوله تعالى: ﴿اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾ لأن لفظ الجلالة يُذكر دائمًا في مقام التكليف والتهديد، أما كلمة (الربِّ) فتأتي عند ذكر الهداية، أو ذكر فضل الله على الناس، فهو سبحانه المتفضِّل عليهم، وهو المالك والسيِّد والمربي والهادي والمرشد والمعلم.

وقفة

[1] ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي حواء، فإِن قلتَ: إذا كانت مخلوقةً من (آدمَ) ونحنُ مخلوقون منه أيضًا، تكون نسبتُها إليه نسبةَ الولد، فتكونُ أختًا لنا، لا أمًّا؟ قلتُ: خلقُها من آدم لم يكن بتوليد، كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه ثبوت حكم البنتية والأختية فيها.

وقفة

[1] ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ تنبيه على أن زوجتك بُضعة منك، ومن أقرب الناس إليك، فعليك بمراعاتها والقيام بحقها.

وقفة

[1] الزوجة لابد لها أن تكون في ظل زوجها وتحت كنفه وولايته ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾.

وقفة

[1] طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام هي علاقة تكاملية لا تنافسية، فحواء لم تخلق كما خلق آدم، بل خلقت منه ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، فإن ظلمها؛ فإنما يظلم نفسه.

وقفة

[1] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ صلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر، فله دينه وللواصل دينه.

وقفة

[1] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ قرن الله الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها؛ ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله، كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصًا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به.

وقفة

[1] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم، وأن يرحم بعضهم بعضًا.

عمل

[1] ابدأ اليوم بوضع جدول لزيارة أرحامك، والاتصال على البعيد منهم ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾.

وقفة

[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ رؤيته لك أسرع من رؤيتك للحرام.

وقفة

[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ مقام المراقبة -وهو مقام شريف- أصله: علمٌ وحال؛ أما العلم فهو: معرفة العبد أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، ويسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، وأما الحال فهي: ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه، ولا يغفل عنه. ولا يكفي العلم دون هذه الحال.

وقفة

[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ اســم الله (الـرقـيب): المطلع على كل شئ فى كل وقت، وفى كل مكان، وفى كل زمان.

عمل

[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ اقرأوا سورة النساء قراءة متدبر، باحثين عن أسماء الله الحسنى التي وردت في السورة، والأسماء الحسنى التي ختمت بها آيات السورة بلغت 55 اسمًا منها: غفور، رحيم، عليم، حكيم، عليًا، كبيرًا، شهيدًا، خبيرًا، عفوًا، عزيزًا، توابًا، حفيظًا ...، سورة نحتاج أن نقرأها من جديد.

لمسة

[1] تختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ لأن كلمة (اتَّقُواْ) تعني اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة، واجتناب ما نهى الله عنه، والرقيب من رقب أي أن هناك من يرصدك، فالله سبحانه ليس بصيرًا فقط، ولكنه رقيب أيضًا.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا النَّاسُ: ﴾

- يا: أداة نداء. أيّ: منادى مبني على الضم في محل نصب. و«ها» للتنبيه. و «النَّاسُ» عطف بيان لأيّ أو نعت- صفة- لأي مرفوعة بالضمة.

- ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمُ: ﴾

- أي خافوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف فارقة، ربّ: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ: ﴾

- الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للمفعول به «رَبَّكُمُ» أو بدل منه و «خَلَقَكُمْ» فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة «خَلَقَكُمْ» صلة الموصول.

- ﴿ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخلقكم. واحدة: صفة- نعت- لنفس مجرورة مثلها وأنثت لأن معناها الروح

- ﴿ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها: ﴾

- وخلق: معطوفة بواو العطف على «خَلَقَكُمْ» أي خلق من نفس آدم وخلق منها أمكم حواء. منها: جار ومجرور زوجها: مفعول به منصوب بالفتحة و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ويجوز أن تعطف جملة «وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها» على محذوف في محل نصب صفةوالتقدير: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق فيها زوجها وإنما حذف لدلالة المعنى عليه و «مِنْها» متعلق بخلق

- ﴿ وَبَثَّ مِنْهُما: ﴾

- أي ونشر: معطوفة بواو العطف على «خَلَقَ» وتعرب اعرابها منهما: جار ومجرور متعلق ببث. الميم: حرف عماد والألف: حرف دال على تثنية الغائبين.

- ﴿ رِجالًا كَثِيراً وَنِساءً: ﴾

- رجالا: مفعول به منصوب بالفتحة. كثيرا: صفة- نعت- منصوبة مثلها بالفتحة. ونساء: معطوف بواو العطف على «رِجالًا» منصوب مثله بالفتحة

- ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي: ﴾

- الجملة: معطوفة بواو العطف على «اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي» وتعرب اعرابها. أي اعراب «ربّ» دون «كم».

- ﴿ تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ: ﴾

- أي «تتساءلون» بحذف التاء الثانية اختصارا أو لاجتماع التاءين وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بتساءلون. والأرحام:معطوفة بواو العطف على لفظ الجلالة أي اتقوا الله والارحام

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ كانَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ولفظ الجلالة: اسمها منصوب للتعظيم بالفتحة. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة «كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً» في محل رفع خبر «إِنَّ».

- ﴿ عَلَيْكُمْ رَقِيباً: ﴾

- جار ومجرور متعلق برقيبا. والميم علامة جمع الذكور. رقيبا:خبر «كانَ» منصوب بالفتحة.'

المتشابهات :

| البقرة: 21 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ...﴾ |

|---|

| النساء: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ |

|---|

| الحج: 1 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ﴾ |

|---|

| لقمان: 33 | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ...﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : مقصد سورة النساء هو: العدل والرحمة بالضعفاء؛ ولذا بدأت السورة بالتذكير بأن أصلَ الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليرحم بعضهم بعضًا، وخاصة الضعفاء منهم، ولَمَّا أمَر الله عز وجل بتقواه؛ ذكَر اللهُ هنا السبَّبَ الدَّاعيَ لهذه التَّقْوى، فقال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

القراءات :

واحدة:

قرئ:

1- بالتاء، على تأنيث لفظ النفس، وهى قراءة الجمهور.

2- واحد، على مراعاة المعنى، إذ المراد به آدم، أو على أن «النفس» تذكر وتؤنث، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

وخلق:

وقرئ:

وخالق، على اسم الفاعل، وهو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وهو خالق.

وبث:

وقرئ:

وباث، على اسم الفاعل.

تساءلون:

وقرئ:

1- تسألون، مضارع «سأل» الثلاثي، وهى قراءة عبد الله.

2- تسلون، بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين.

والأرحام:

قرئ:

1- بنصب الميم، عطفا على لفظ الجلالة، أو على موضع «به» ، وهى قراءة الجمهور.

2- بجرها، عطفا على المضمر المجرور من غير إعادة الجار، وهى قراءة النخعي، وقتادة، والأعمش.

3- بضمها، على أنها مبتدأ والخبر محذوف، وهى قراءة عبد الله بن يزيد.

مدارسة الآية : [2] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ .. ﴾

التفسير :

وقوله تعالى:{ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم، وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا، كاملة موفرة، وأن لا{ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ} الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق.{ بِالطَّيِّبِ} وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة.{ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} أي:مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله. فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى{ حُوبًا كَبِيرًا} أي:إثمًا عظيمًا، ووزرًا جسيمًا. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس، ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفيه الولاية على اليتيم، لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله، ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.

والأمر في قوله وَآتُوا يتناول كل من له ولاية أو وصاية أو صلة باليتيم، كما يتناول الجماعة الإسلامية بصفة عامة، لكي تتكاتف وتتعاون على تمكين اليتيم من وصول حقه إليه بدون بخس أو مماطلة.

والْيَتامى جمع يتيم وهو الصغير الذي مات أبوه، مأخوذ من اليتم بمعنى الانفراد. ومنه الدرة اليتيمة.

قال صاحب الكشاف وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم، وانتصبوا كفاة يكفلون غيرهم ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم.

وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبى طالب إما على القياس، وإما حكاية للحال التي كان عليها صغيرا في حجر عمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم «لا يتم بعد الحلم» فهو تعليم شريعة لا لغة.

أى أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار» .

والمراد باليتامى هنا الصغار، والمراد بإيتائهم أموالهم حفظها لهم وعدم الطمع في شيء منها لا من قبل الورثة ولا من قبل الأوصياء ولا من قبل غيرهم وعلى هذا المعنى يكون لفظ الإيتاء قد أول بلازم معناه وهو الحفظ والرعاية لمال اليتامى، لا تسليم المال إليهم لأنه من المعروف شرعا ألا يسلم المال إليهم إلا بعد البلوغ، إذ هم في حال الصغر لا يصلحون للتصرف.

ويكون هذا التعبير من باب الكناية بإطلاق اللازم- وهو الإيتاء، وإرادة الملزوم وهو الحفظ، أو من باب المجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء.

ويرى بعضهم أن المراد باليتامى هنا الكبار الذين أونس منهم الرشد وأن المراد بالإيتاء دفع أموالهم إليهم على سبيل الحقيقة.

ويكون التعبير عنهم باليتامى- مع أنهم كبار- باعتبار أن اسم اليتيم يتناول لغة كل من فقد أباه، أو باعتبار قرب عهدهم بالصغر، أو باعتبار ما كان أى الذين كانوا يتامى. قالوا: وفي التعبير عنهم باليتامى مع أنهم كبار، إشارة إلى وجوب المسارعة في تسليم أموالهم إليهم متى أونس منهم الرشد، حتى لكأن اسم اليتيم ما زال باقيا عليهم، غير منفصل عنهم:

ويبدو لنا أن الرأى الأول أولى، لأن الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم. بعد بلوغهم قد جاء صريحا في قوله- تعالى- بعد ذلك: وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.

فكان حمل الآية التي معنا على أن المراد باليتامى: الصغار، وبإيتاء أموالهم حفظها لهم، أولى وأقرب إلى المنطق، لأنه على الرأى الأول يكون الأمر وما يذكر به تأسيسات أحكام، وعلى الرأى الثاني يكون ما في الآية الثانية مؤكدا لما في الآية التي معنا. والتأسيس أولى من التأكيد.

ولأن قوله- تعالى- بعد ذلك في الآية التي معنا وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ- إنما هو تحذير للأوصياء والأولياء من الطمع في مال اليتيم أو إضاعته ما دام المال في أيديهم واليتيم في حجرهم، وهذا يؤيد هذا الرأى الأول القائل بأن المراد باليتامى: الصغار، وبإيتاء أموالهم: حفظها ورعايتها حتى تسلم إليهم عند بلوغهم كاملة غير منقوصة.

وقوله وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ معناه: لا تجعلوا رديء المال لهم بدل الجيد، بأن تأخذوا لأنفسكم كرائم الأموال ونفائسها، وتتركوا لهم الخسيس منها.

قال القرطبي: وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى فكانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم ويقولون اسم باسم، ورأس برأس، فنهاهم الله عن ذلك. وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدى والضحاك وهو ظاهر الآية، إذ التبديل جعل شيء بدل شيء» .

ويرى صاحب الكشاف أن المراد بالخبيث: الحرام، وبالطيب: الحلال فقد قالوا: