الإحصائيات

سورة الانسان

| ترتيب المصحف | 76 | ترتيب النزول | 98 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 2.00 |

| عدد الآيات | 31 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |

| ترتيب الطول | 65 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الاستفهام: 1/6 | _ | ||

سورة المرسلات

| ترتيب المصحف | 77 | ترتيب النزول | 33 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 50 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.65 |

| ترتيب الطول | 73 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| القسم: 6/17 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (27) الى الآية رقم (31) عدد الآيات (5)

بعدَ بيانِ حالِ الشَّاكرينَ بَيَّنَ اللهُ هنا حالَ الكافرينَ وأنكرَ عليهم حبَّ الدُّنيا العاجلةِ وتركَ الآخرةِ، ثُمَّ هدَّدَهم، وبَيَّنَ أنَّ القرآنَ تذْكِرةٌٌ وعظةٌ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (19)

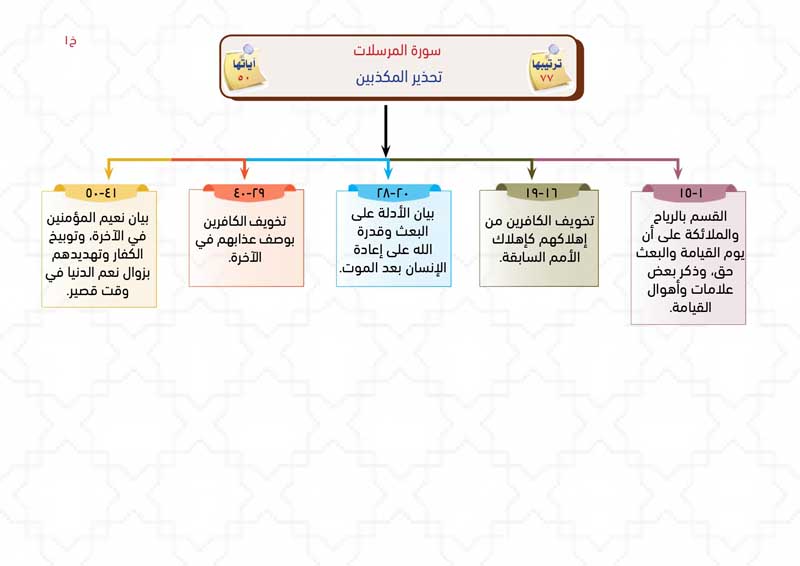

القَسَمُ بالرياحِ والملائكةِ على أنَّ يومَ القيامةِ والبعثِ حقٌ، وبيانُ علاماتِ هذا اليومِ، ثُمَّ تخويفُ الكفارِ من إهلاكِهم كإهلاكِ الأممِ السابقةِ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

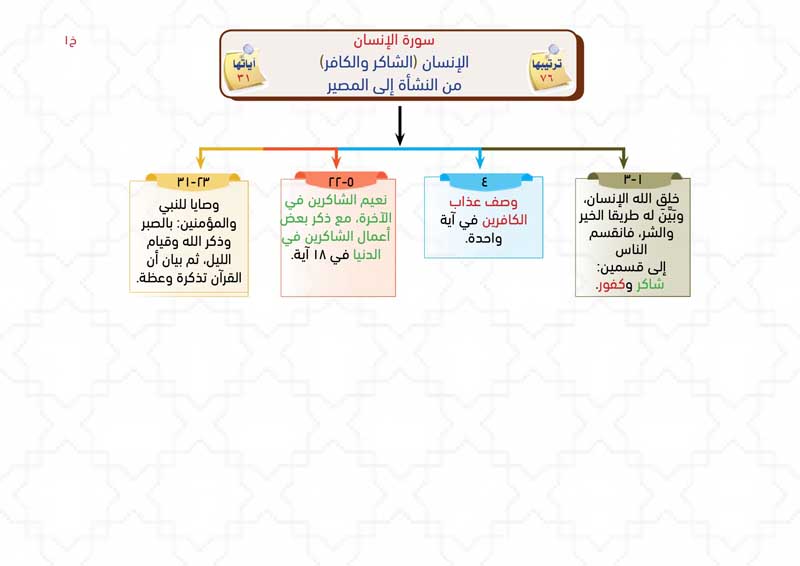

سورة الانسان

الإنسان (الشاكر والكافر) من النشأة إلى المصير

أولاً : التمهيد للسورة :

- • والختام بوصايا للنبي ﷺ والمؤمنين:: رسورة الإنسان تقول لنا: • الإنسان يختار مصيره، ويتحمل نتيجة اختياره.خلق الله الإنسان: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (1، 2). وبَيَّنَ له طريقي الخير والشر؛ فانقسم الناس إلى قسمين: شاكرٍ وكفورٍ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).فذكر الله جزاء الكافرين في آية واحدة فقط: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾ (4). وفي 18 آية بَيَّنَ جزاء الشاكرين وأعمالهم: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ...﴾ (5-22). • وذلك: للمقارنة بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر، وشحذ همة أسمى المخلوقات (الإنسان) للوصول إلى أسمى الغايات «الجنة».

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الإنسان».

- • معنى الاسم :: --

- • سبب التسمية :: لافتتاحها بذكر الإنسان.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ هَلْ أَتَى»، و«سُورَةُ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ»، و«الدَّهْرِ» و«الأمشاج» و«الأبرار»؛ لذكر هذه الألفاظ بها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: رحلة الإنسان من العدم إلى دار الخلود، مع ما يتخلل ذلك من ترغيب وترهيب.

- • علمتني السورة :: مهما علا نسبك فأصلك: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

- • علمتني السورة :: بَيَّنَ اللهُ لك طريق الخير والشر؛ فاختر لنفسك طريق النجاة: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ)».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الإنسان من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الإنسان من المفصل.

• سورة الإنسان من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة الإنسان مع سورة القيامة، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الإنسان هي أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب الاستفهام، وعدد السور التي افتتحت بالاستفهام ست سور، وهي: الإنسان، والنبأ، والغاشية، والشرح، والفيل، والماعون، وكلها مكية وفي المفصل.

• اشتملت سورة الإنسان على وصف مطول للنعيم الذي أكرم الله به أهل الجنة، استغرق 18 آية، فهي تعتبر من أكثر السور وصفًا لنعيم أهل الجنة بعد سورتي: الرحمن والواقعة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نقارن بين مآل أهل الشكر ومآل أهل الكفر.

• أن نتفكر في خلق الإنسان: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (2).

• أن نسأل الله الهداية دائمًا: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (3).

• أن نوفي بالنذر إذا نذرنا: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (7).

• أن نجاهد أنفسنا أن تكون أقوالنا وأفعالنا وشأننا كله لله فقط: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (9).

• أن نتذكر إذا اشتدَّ البرد: ﴿مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (13)، ثم نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة.

• أن نتفكر في نعيم أهل الجنة: ﴿إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾ (22).

• أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء وغيرها: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (25، 26).

• أن نسأل الله أن يدخلنا في رحمته: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (31).

أن نقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.

سورة المرسلات

تحذير المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة المرسلات ترسل تحذيرًا شديدًا مباشرًا للمكذبين:: سورة المرسلات من السور القرآنية التي تسلِّط الضوء على يوم القيامة، هذا اليوم الرهيب على المكذبين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المرسلات».

- • معنى الاسم :: المرسلات: الرياح المتتابعة.

- • سبب التسمية :: لافتتاح السورة بالقسم بها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا»، و«العُرْف».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: التذكير باليوم الرهيب على المكذبين، وملاحقتهم بالتهديد والوعيد.

- • علمتني السورة :: أن الله يقسم بنفسه، وبما شاء من خلقه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾

- • علمتني السورة :: الله يقسم بوقوع يوم البعث والجزاء؛ فاعمل لذلك اليوم: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾

- • علمتني السورة :: شدة أهوالِ يومِ القيامةِ: ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ * وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المرسلات من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المرسلات من المفصل.

• سورة المرسلات من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المرسلات مع سورة النبأ، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم.

• احتوت السورة على أكثر لازمة تكررت في القرآن الكريم بعد سورة الرحمن، وهي: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لّلْمُكَذّبِينَ﴾، فقد تكررت 10 مرات؛ لأن محور السورة هو توعد المكذبين لله ورسوله.

• سورة المرسلات آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- من سور طوال المفصل، التي ابتدأت بسورة (ق)، وهي 28 سورة.

• هذه السورة حادة الملامح، عنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأنها سياط لاذعة من نار.

• من آداب التلاوة أن يقول القارئ بعد قوله تعالى في آخر سورة المرسلات: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾، يقول: آمنت بالله وكتابه، وهذا من باب التدبر وشعور القارئ أنه مخاطب بما يقرأ.

• عن أبي هريرة قال: «وإذا قرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فانتهى إلى آخرها: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فليقل: آمنت بالله وما أنزل».

• لاحظ في سور: الإنسان والمرسلات والنبأ: في الإنسان: ذكر الله جزاء الكافرين في آية واحدة فقط، وفي 18 آية بين جزاء المؤمنين (كما سبق).

وهنا في المرسلات: أكثر الكلام على جزاء الكافرين، وجزاء المؤمنين في آيات يسيرة.

أما في النبأ: الكلام على جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين بقدرٍ متقارب.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نعمل ليوم القيامة: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ (7).

• أن نتذَكّر أصل خِلْقتنا قبلَ أن نتكَّبرَ على أحد: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ (20).

• أن نتفكر في خلق الإنسان، ودلالة الخلق على البعث: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِين﴾ (20، 21).

• أن نزور المقابر، ونتعظ بتلك الزيارة: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ (25).

• أن نسأل الله أن يسقينا وينزل الغيث: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا﴾ (27).

• أن نستعيذ باللهِ من عذابِ جهنَّمَ ثلاثًا: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ﴾ (32).

• أن نتذكر ذلك اليوم الذي نقف فيه بين يدي الله تعالى لا حول لنا ولا قوة: ﴿هَـٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ * فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ (38، 39).

• ألا نغتر بظاهر حال المجرمين, فهم يأكلون ويتمتعون: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ﴾ (46)، وكم فتنت هذه الشبهة من إنسان؟!

تمرين حفظ الصفحة : 580

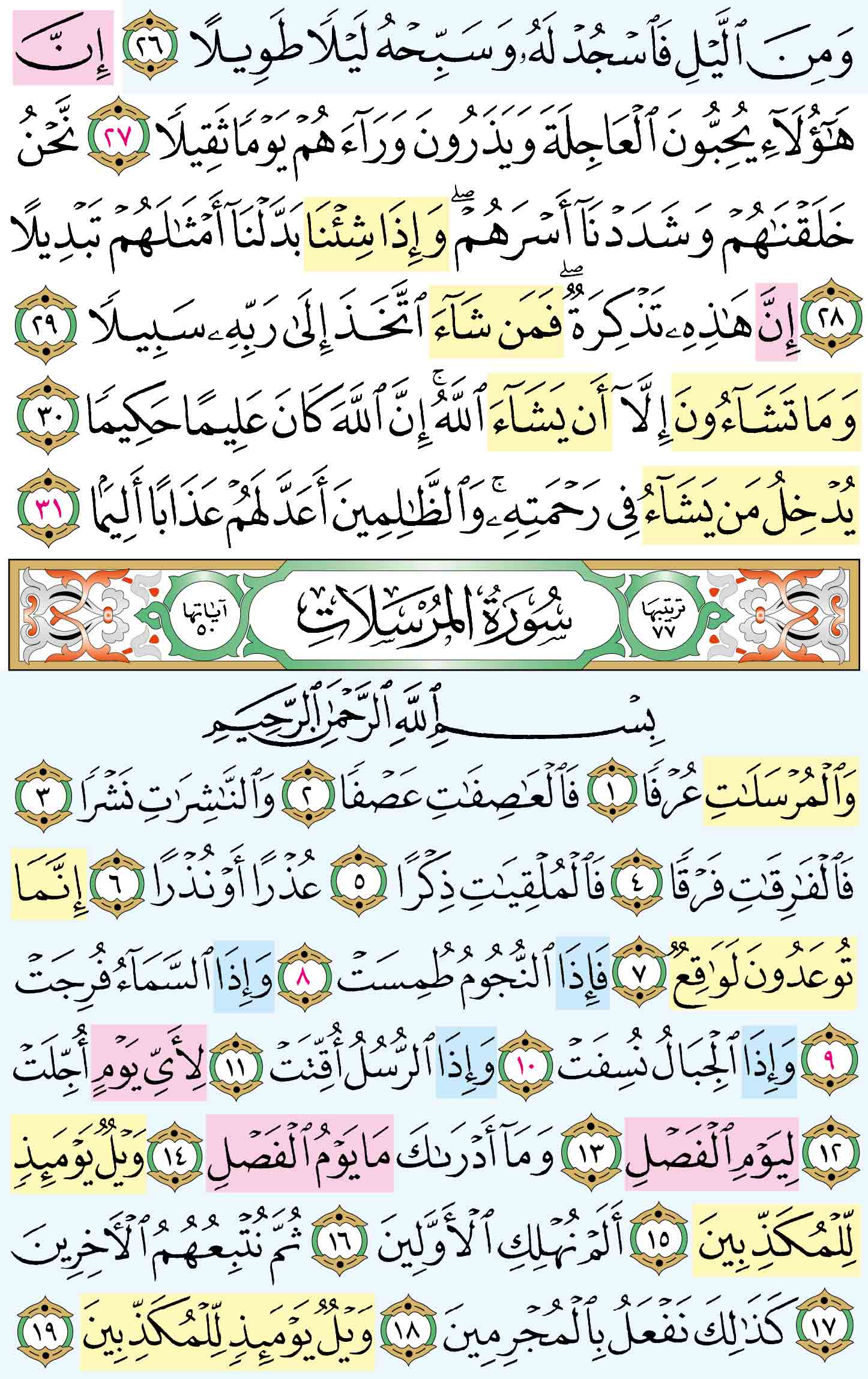

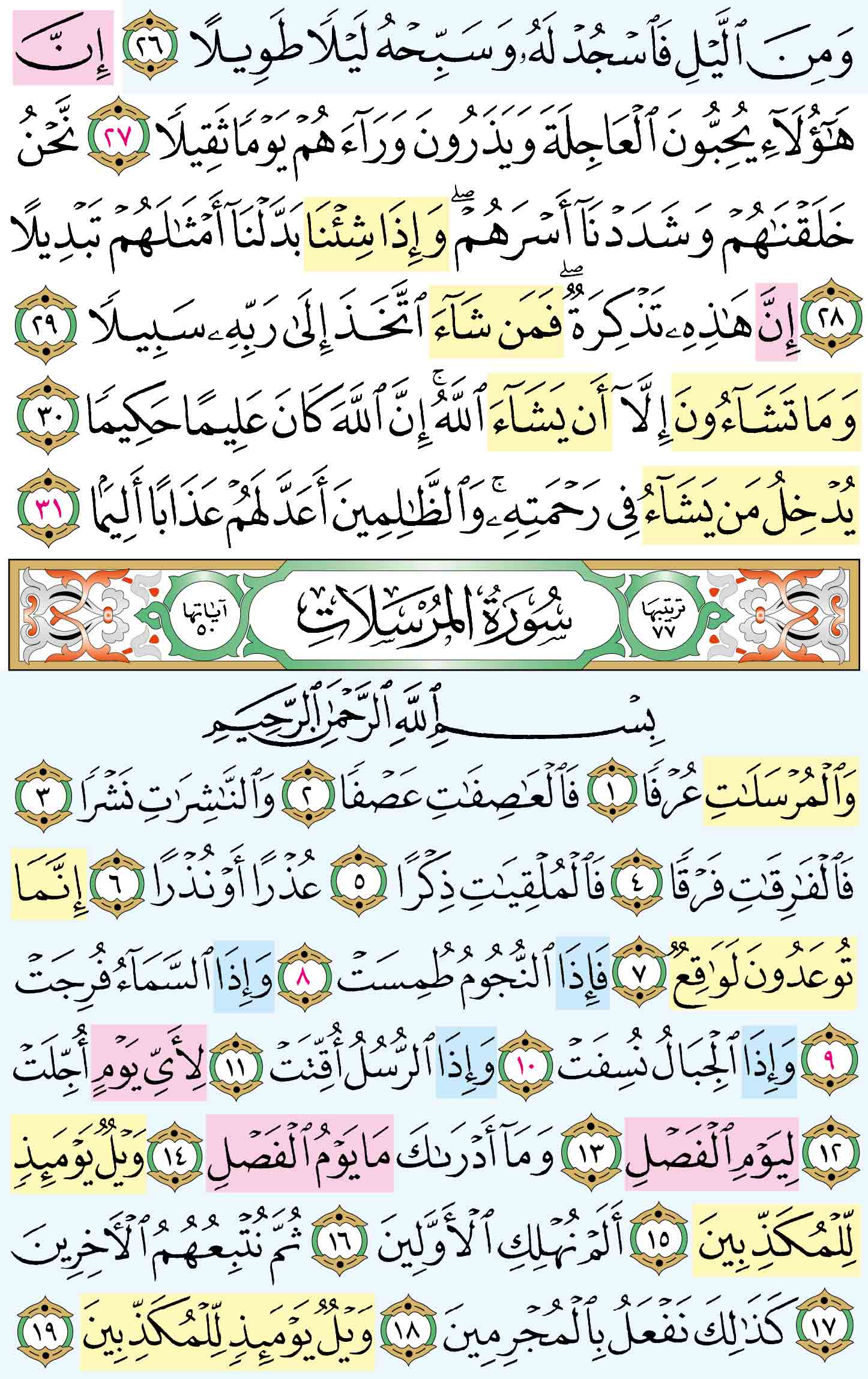

مدارسة الآية : [26] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ .. ﴾

التفسير :

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} أي:أكثر [له] من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة.{ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا} وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله:{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} الآية

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ- تعالى- وأكثر من ذكره، وواظب على صلاة المغرب والعشاء.

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا أى: ونزهه- تعالى- وتهجد له وقتا طويلا من الليل.

فهاتان الآيتان ترشدان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يعينه على الازدياد من فضيلة الصبر الجميل، والثبات على الحق.

ومن الآيات الكثيرة التي تشبه هاتين الآيتين في معناهما: قوله- تعالى- وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ، ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

وقوله- تعالى-: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.

( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) كقوله : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) [ الإسراء : 79 ] وكقوله : ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) [ المزمل : 1 - 4 ] .

وقوله: ( إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ) يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء المشركين بالله يحبون العاجلة، يعني، الدنيا، يقول: يحبون البقاء فيها وتعجبهم زينتها( وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلا ) يقول: ويدعون خلف ظهورهم العمل للآخرة، وما لهم فيه النجاة من عذاب الله يومئذ، وقد تأوّله بعضهم بمعنى: ويذرون أمامهم يوما ثقيلا وليس ذلك قولا مدفوعا، غير أن الذي قلناه أشبه بمعنى الكلمة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلا ) قال: الآخرة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[25، 26] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أكثروا من ذكر ربهم في نهارهم عبودية، فكافأهم بصلاة الليل جائزةً.

وقفة

[25، 26] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ هذا هو الزاد, زاد المؤمن في غربته, ورحلة دعوته, إنه الاتصال بينبوع القوة ومصدر المدد؛ عبادةً ذكرًا ودعاءً, فالطريق طويل, والعبء ثقيل.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ذكر الصلاة بالسجود تنبيهًا على أنه أفضل الصلاة؛ فهو إشارة إلى أن الليل موضع الخضوع.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أي: أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ بالليل: تسبيحهم أطول من أحاديثهم.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أجملُ ما في ظلمة الليل سجدةٌ تراقُ لربِّ الكون فيها المـدامـعُ.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ في آخر الليل تُفتح أبواب السماء، مدو أكفكم وأكثروا من الدعاء، فإنَّ الله لا يخيب عنده الرجاء.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ ليل أولياء الله: سجود وتسبيح وقيام؛ حفظوا نهارهم فأعينوا بليلهم.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ هذا هو الزاد: الاتصال بالذي أنزل القرآن، وكلفنا بالدعوة، وينبوع القوة والمدد: الاتصال به ذكرًا وعبادة ودعاء وتسبيحًا ليلًا طويلًا، فالطريق طويل، والعبء ثقيل.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أكثر من السجود لربك بكثرة التطوع, فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, وخصوصًا في سكون الليل وصفائه.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ فمن سبح الله ليلًا طويلًا، لم يكن ذلك اليوم ثقيلًا عليه، بل كان أخف شيء عليه.

وقفة

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أعباء الدعوة ليست عذرًا فى التفريط بقيام الليل؛ فلست أكثر شغلًا من نبيك صلى الله عليه وسلم.

عمل

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أكثر هذه الليلة من التسبيح والصلاة.

عمل

[26] ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ قل: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» مائة مرة.

وقفة

[26] فرق بين من يقضي ليله لآخرته ومن يقضيه لدنياه ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾.

وقفة

[26] أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح في اليوم اثنتى عشرة ألف تسبيحة، فقيل له: «مالك تكثر؟»، فقال: «أسبح على قدر ذنوبي» ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾.

وقفة

[26] ﴿وَسَبِّحْهُ﴾، ﴿وكبره﴾ [الإسراء: 111]، الشدة في الكلمتين تدل على أن الذكر يجمع القلب لا يشتته؛ فتناسب المعنى والمبنى.

وقفة

[26] ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أي صلّ له، وليس معناها -في هذا السياق- ذكر اللسان.

وقفة

[26، 27] من طال وقوفه في الصلاة ليلًا ونهارًا لله، وتحمل لأجله المشاق، خف عليه الوقوف في ذلك اليوم، وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة، طال عليه الوقوف هناك، واشتدت مشقته عليك، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا * إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾.

وقفة

[26، 27] يوم القيامة يومٌ ثقيلٌ، لا ينجو فيه -برحمة الله- إلا صاحب العمل الدؤوب في ليل طويل: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا * إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾، وقيام رمضان فرصة للتعود عليه.

وقفة

[26، 27] قال ابن القيم في الفوائد: «للعبد بين يدي الله موقفان؛ موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هوَّن عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفِّه حقه شدَّد عليه ذلك الموقف، قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا * إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾».

وقفة

[26، 27] من سبَّح الله ليلًا طويلًا، لم يكن يوم القيامة عليه ثقيلًا، بل كان أخف شيء عليه.

الإعراب :

- ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ: ﴾

- الواو عاطفة. من: حرف جر للتبعيض. الليل: اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يفسره ما بعده. أي وبعض الليل فصل له أي أدخل «من» على ظرف الزمان للتبعيض وحذف مفعول «صل» لأن «من» التبعيضية دالة عليه أو يكون المراد صلاة المغرب والعشاء.

- ﴿ فَاسْجُدْ لَهُ: ﴾

- الفاء استئنافية. اسجد له: تعرب اعراب «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ» في الآية الرابعة والعشرين. وله: جار ومجرور متعلق باسجد

- ﴿ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا: ﴾

- معطوفة بالواو على «اسجد» وتعرب اعرابها.ليلا: ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بسبحه.طويلا: صفة لليلا منصوبة مثلها بالفتحة. والهاء في «سبحه» ضمير متصل في محل نصب مفعول به.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [26] لما قبلها : ولَمَّا أشارَ إلى صلاة الصبح والظهر والعصر في الآية السابقة؛ أشارَ هنا إلى ما تبقى من الصلوات الخمس: المغرب والعشاء، قال تعالى:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [27] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّ هَؤُلَاءِ} أي:المكذبين لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبوا ورهبوا، ومع ذلك، لم يفد فيهم ذلك شيئا، بل لا يزالون يؤثرون،{ الْعَاجِلَةَ} ويطمئنون إليها،{ وَيَذَرُونَ} أي:يتركون العمل ويهملون{ وَرَاءَهُمْ} أي:أمامهم{ يَوْمًا ثَقِيلًا} وهو يوم القيامة، الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون، وقال تعالى:{ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ} فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها.

ثم بين- سبحانه- جانبا من الأسباب التي تجعله صلى الله عليه وسلم لا يطيع أحدا منهم فقال:

إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ، وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا.

أى: نحن قد نهيناك- يا محمد- عن طاعة أحد من هؤلاء المشركين، لأنهم جميعا ديدنهم ودأبهم أنهم يحبون الْعاجِلَةَ أى: الدنيا ولذائذها وشهواتها، العاجلة الزائلة.

وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ أى: ويتركون وينبذون وراء ظهورهم يَوْماً ثَقِيلًا وهو يوم القيامة، الشديد الأهوال، الذي يجعل الولدان شيبا.

ثم قال : منكرا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها ، وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم : ( إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) يعني : يوم القيامة .

يقول تعالى ذكره: نَحْنُ خَلَقْنَا هؤلاء المشركين بالله المخالفين أمره ونهيه ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) : وشددنا خلقهم، من قولهم: قد أُسِر هذا الرجل فأُحسِن أسره، بمعنى: قد خلِقَ فأُحسِن خَلْقه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبى، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن &; 24-118 &; أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) يقول: شددنا خلقهم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله: ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) قال: خَلْقهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ): خَلْقهم.

حدثنا بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.

وقال آخرون: الأسْر: المفاصل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، سمعته - يعني: خلادا - يقول: سمعت أبا سعيد، وكان قرأ القرآن على أبي هريرة قال: ما قرأت القرآن إلا على أبي هريرة، هو أقرأني، وقال في هذه الآية ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) قال: هي المفاصل.

وقال آخرون: بل هو القوّة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ) قال: الأسر: القوّة.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي اخترناه، وذلك أن الأسر، هو ما ذكرت عند العرب؛ ومنه قول الأخطل:

مِــنْ كــلّ مُجْـتَنَبٍ شَـدِيدٍ أسْـرُه

سَــلِسِ الْقِيــادِ تَخالُــهُ مُخْتــالا (1)

ومنه قول العامة: خذه بأسره: أي هو لك كله.

وقوله: ( وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا ) يقول: وإذا نحن شئنا أهلكنا هؤلاء &; 24-119 &; وجئنا بآخرين سواهم من جنسهم أمثالهم من الخلق، مخالفين لهم في العمل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا ) قال: بني آدم الذين خالفوا طاعة الله، قال: وأمثالهم من بني آدم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[27] ﴿إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة.

وقفة

[27] ﴿إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ أهل التبصر والحكمة يؤثرون الآخرة الباقية علي الدنيا الفانية, أما الحمقي فهم الذين يضيعون آخرتهم بعرض من الدنيا قليل.

وقفة

[27] ﴿إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا! فلا ضير في محبة الدنيا مع العمل للآخرة, ولكن الضير كله في العمل للدنيا وهجر الآخرة.

وقفة

[27] لن ينجو من تبعه اليوم الثقيل: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ إلا من لزم القول الثقيل: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: 5].

عمل

[27] ﴿يَوْمًا ثَقِيلاً﴾ كلَّما ثقُل لسانُك عن الذِّكرِ وقراءةِ القرآنِ؛ فتذكَّر شدَّةَ ذلك اليومِ الثَّقيلِ.

وقفة

[27] ﴿يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ سمي يوم القيامة يومًا ثقيلًا, فالويل لمن جمع له بين ثقل القيامة وثقل الذنوب.

وقفة

[27] ﴿ثقيلا﴾ وردت في القرآن مرتين: ﴿يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ يوم القيامة، ﴿قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: 5] القرآن؛ فمن أراد أن ينجو من اليوم الثقيل؛ فليتمسك بالقول الثقيل.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ هؤُلاءِ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. هؤلاء: اسم اشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم «ان» والاشارة للكافرين. أي هؤلاء الكفرة.والجملة الفعلية «يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ» في محل رفع خبر ان.

- ﴿ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والعاجلة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.بمعنى يؤثرونها على الآخرة.

- ﴿ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يحبون» وتعرب اعرابها. وراء:ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيذرون وهو مضاف. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. أي قدامهم أو خلف ظهورهم لا يعبئون به

- ﴿ يَوْماً ثَقِيلًا: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثقيلا: صفة- نعت- ليوما منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة واستعير الثقل لشدته وهوله وهو يوم القيامة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [27] لما قبلها : وبعد بيانِ حالِ الشَّاكرينَ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا حالَ الكافرينَ وأنكرَ عليهم حبَّ الدُّنيا العاجلةِ وتركَ الآخرةِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [28] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا .. ﴾

التفسير :

ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي، وهو دليل الابتداء، فقال:{ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ} أي:أوجدناهم من العدم،{ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} أي:أحكمنا خلقتهم بالأعصاب، والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل، وتمكن من كل ما يريده، فالذي أوجدهم على هذه الحالة، قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار، لا يليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون، ولا ينهون، ولا يثابون، ولا يعاقبون، ولهذا قال:{ بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا} أي:أنشأناكم للبعث نشأة أخرى، وأعدناكم بأعيانكم، وهم بأنفسهم أمثالهم.

ثم بين- سبحانه- مظاهر فضله عليهم، ومع ذلك أشركوا معه في العبادة غيره فقال:

نَحْنُ خَلَقْناهُمْ، وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ، وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا.

أى: نحن وحدنا الذين خلقناهم وأوجدناهم من العدم.

ونحن وحدنا الذين شَدَدْنا أَسْرَهُمْ أى: قوينا وأحكمنا وأتقنا خلقهم، بأن منحناهم السمع والأبصار والأفئدة والعقول.. وربطنا بين مفاصلهم وأجزاء أجسادهم ربطا عجيبا معجزا.

يقال: أسر الله- تعالى- فلانا، أى: خلقه- وبابه ضرب- وفرس شديد الأسر، أى: شديد الخلق، والأسر: القوة، مشتق من الإسار- بكسر الهمزة- وهو الحبل الذي تشد به الأحمال، يقال: أسر فلان الحمل أسرا، إذا أحكم ربطه، ومنه الأسير لأنه يربط بالإسار، أى: القيد.

والمقصود بالأسر هنا: الإحكام والإتقان، والامتنان عليهم بأن الله- تعالى- خلقهم في أحسن وأتقن خلق.

وقوله- سبحانه- وَإِذا شِئْنا بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا تأكيد لشمول قدرته- تعالى- أى: ونحن وحدنا الذين خلقناهم، ونحن وحدنا الذين ربطنا مفاصلهم وأعضاءهم ربطا متقنا بديعا.

ومع ذلك، فإننا إذا شئنا إهلاكهم أهلكناهم، وجئنا بأمثالهم وأشباههم في شدة الخلق، وبدلناهم تبديلا معجزا، لا يقدر عليه أحد سوانا.

وقوله: تَبْدِيلًا منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله وهو بدلناهم.

ومن الآيات الشبيهة لهذه الآية في معناها قوله- تعالى-: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً .

وقوله- سبحانه-: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

ثم قال : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) قال ابن عباس ومجاهد ، وغير واحد : يعني خلقهم . ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة ، وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة .

وقال ابن زيد وابن جرير : ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) [ أي ] : وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم ، كقوله : ( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) [ النساء : 133 ] وكقوله : ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) [ إبراهيم : 19 ، 20 ، وفاطر 16 ، 17 ] .

قوله: ( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ) يقول: إن هذه السورة تذكرة لمن تذكر واتعظ واعتبر.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة في قوله: ( إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ) قال: إن هذه السورة تذكرة.

وقوله: ( فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا ) يقول: فمن شاء أيها الناس اتخذ إلى رضا ربه بالعمل بطاعته، والانتهاء إلى أمره ونهيه .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[28] ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ﴾ أي: أوجدناهم من العدم، ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب، والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل، وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم.

وقفة

[28] ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ قوَّتك من الله، وإبدالك بغيرك إلى الله، فلِمَ العتوُّ والطغيان؟!

وقفة

[28] ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ من كان بيده نبضات قلبك ونفثات نفَسك فقد -والله- أسرَك وأحكم أسْرك.

وقفة

[28] ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ هو تنبيه لقلوب المستغرقين في حب العاجلة, والمغترين بصحتهم وقوة أجسادهم؛ ليذكروا نعمة الله التي بطروها, ويشعروا بالابتلاء الكامن وراء هذه النعمة.

وقفة

[28] هوان الخلق على الله تعالى إذا عصوه ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا﴾.

وقفة

[28] ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ أصله: شدَّ الشيء بالإسار، والإسار في اللغة: الجلد الذي لم يُدبغ؛ لأن الجلد الذي لم يُدبغ إذا أخذت سيوره وشددت بها شيئًا وهي مبلولة يبست، فاستحكم الشدّ غاية الاستحكام، ومنه قيل للأسير: (أسير) لأنه يُشد بالإسار.

وقفة

[28] ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ أي شددنا عظامهم إلى بعض كما يُشدُّ الشيء إلى الشيء بالإسار، فلو كان الذي شدَّ يدك بمعصمك، ومعصمك بمرفقك، ومرفقك بمنكبك، لو كان غير متقن لتساقطت أعضاؤك منك في الطريق.

الإعراب :

- ﴿ نَحْنُ خَلَقْناهُمْ: ﴾

- ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ.خلق: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به وجملة «خلقناهم» في محل رفع خبر «نحن».

- ﴿ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «خلقنا» وتعرب اعرابها. أسر:مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. أي وقوينا إحكام خلقهم.

- ﴿ وَإِذا: ﴾

- الواو استئنافية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون في محل نصب متضمن معنى الشرط.

- ﴿ شِئْنا: ﴾

- الجملة في محل جر بالاضافة وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أي واذا شئنا اهلاكهم أهلكناهم.

- ﴿ بَدَّلْنا أَمْثالَهُمْ تَبْدِيلًا: ﴾

- تعرب اعراب «شئنا» وجملة «بدلنا» جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. أمثالهم: تعرب اعراب «أسرهم» أي بدلنا أمثالهم في شدة الأسر يعني النشأة الأخرى. وقيل معناه: بدلنا غيرهم ممن يطيع. تبديلا: مفعول مطلق- مصدر- منصوب بالفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [28] لما قبلها : ولَمَّا كان تَركُهم لليَومِ الثَّقيلِ على وَجهِ التَّكذيبِ الَّذي هو أقبَحُ التَّركِ، وكان تكذيبُهم لاعتقادِهم عدَمَ القدرةِ عليه؛ قال دالًّا على الإعادةِ بالابتداءِ مِن بابِ الأَولى، قال تعالى:

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [29] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء .. ﴾

التفسير :

{ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ} أي:يتذكر بها المؤمن، فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب.{ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} أي:طريقا موصلا إليه، فالله يبين الحق والهدى، ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها، مع قيام الحجة عليهم

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بالحض على طاعته، وبالتحذير من معصيته فقال:

إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا.

أى: إن هذه الآيات التي أنزلناها عليك يا محمد- تذكرة وموعظة للناس، فمن شاء أن يتخذ إلى الله- تعالى- وسيلة وطريقة يتقرب بها إليه- تعالى- اتخذها، لأنها خير هداية إلى رضاه- سبحانه-.

والتعبير بقوله: فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلًا تحريض شديد على المسارعة إلى الطاعة، لأن الله- تعالى- قد مكن الناس من ذلك، حيث وهبهم الاختيار والعقول المفكرة، وأرسل إليهم الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور.

ثم قال تعالى : ( إن هذه ) يعني : هذه السورة ( تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أي طريقا ومسلكا ، أي : من شاء اهتدى بالقرآن ، كقوله : ( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ) [ النساء : 39 ] .

يقول تعالى ذكره: ( وَما تَشاءُونَ ) اتخاذ السبيل إلى ربكم أيها الناس ( إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم، وهو في قراءة عبد الله فيما ذُكر ( وَما تَشاءُونَ إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ) .

وقوله ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) فلن يعدو منكم أحد ما سبق له في علمه بتدبيركم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[29] ﴿إنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ هذه الآية هي نظير قوله تعالى: ﴿إنا هديناه السبيل﴾ [3]، فالتخيير هنا كالتخيير هناك، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا مكان شاكرًا، ومن لم يفعل ذلك يكون كفورًا.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. هذه: اسم اشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم «ان» تذكرة: خبر «ان» مرفوع بالضمة.أي ان هذه الآية الكريمة تذكرة لمن أراد أن يتذكر.

- ﴿ فَمَنْ: ﴾

- الفاء استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبره.

- ﴿ شاءَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بمن والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وحذف مفعوله اختصارا. أي فمن شاء أي اختار الخير لنفسه وحسن العاقبة.

- ﴿ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ: ﴾

- تعرب اعراب «شاء» وجملة «اتخذ» جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب. الى ربه: جار ومجرور متعلق بالفعل «اتخذ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ سَبِيلًا: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واتخاذ السبيل الى الله عبارة عن التقرب اليه والتوسل بالطاعة'

المتشابهات :

| المزمل: 19 | ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ |

|---|

| الانسان: 29 | ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [29] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ أحوالَ السُّعَداءِ وأحوالَ الأشقياءِ؛ بَيَّنَ هنا أنَّ في هذه السُّورةَ بما فيها مِنَ الوَعدِ والوَعيدِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ: تَذكِرةٌ للمُتأمِّلينَ، وتَبصِرةٌ للمُستَبصِرينَ؛ فمَن شاء الخِيَرَةَ لِنَفْسِه في الدُّنيا والآخِرةِ اتَّخَذ إلى رَبِّه سَبيلًا، قال تعالى:

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [30] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء .. ﴾

التفسير :

{ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} فإن مشيئة الله نافذة،{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} فله الحكمة في هداية المهتدي، وإضلال الضال.

ثم بين- سبحانه- أن مشيئته فوق كل مشيئة فقال: وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ.

أى: وما تشاءون شيئا من الأشياء، إلا بعد خضوع هذا الشيء لمشيئة الله- تعالى- وإرادته، إذ هو الخالق- سبحانه- لكل شيء، وهو صاحب الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً أى: إنه- تعالى- كان وما زال صاحب العلم المطلق الذي لا يحده شيء، وصاحب الحكمة البليغة التي لا نهاية لها.

ثم قال : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ، ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا ، ( إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ) أي : عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ، ويقيض له أسبابها ، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى ، وله الحكمة البالغة ، والحجة الدامغة ; ولهذا قال تعالى : ( إن الله كان عليما حكيما )

وقوله: ( يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ) يقول: يدخل ربكم من يشاء منكم في رحمته، فيتوب عليه حتى يموت تائبا من ضلالته، فيغفر له ذنوبه، ويُدخله جنته ( وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) يقول: الذين ظلموا أنفسهم، فماتوا على شركهم، أعدّ لهم في الآخرة عذابا مؤلما موجعا، وهو عذاب جهنم. ونصب قوله: ( والظَّالمِينَ ) &; 24-120 &; لأن الواو ظرف لأعدّ، والمعنى: وأعد للظالمين عذابا أليما. وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله: ( ولِلظَّالِمِينَ أعَدَّ لَهُمْ ) بتكرير اللام، وفد تفعل العرب ذلك، وينشد لبعضهم:

أقــولُ لَهَــا إذا ســألَتْ طَلاقًـا

إلامَ تُســـارِعينَ إلــى فِــرَاقي? (2)

ولآخر:

فـأصْبَحْنَ لا يسـأَلْنهُ عَـنْ بِمَـا بِـهِ

أصَعَّـد فِـي غاوِي الهَوَى أمْ تَصَوَّبا? (3)

بتكرير الباء، وإنما الكلام لا يسألنه عما به.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[29،30] ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ﴾ لا تغتر أيها الانسان بإرادتك ومشيئتك, فهي مرتبطة بمشيئة الله وحده, فاسأله سبحانه الهداية والتوفيق لسبل الرشاد.

وقفة

[30] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ إنما بين الله ذلك في كتابه من أجل ألاَّ يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله، حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى، فلا يقول الإنسان: أنا حر، أريد ما شئت، وأتصرف كما شئت، نقول: الأمر كذلك؛ لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل.

وقفة

[30] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.

وقفة

[30] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ جميع ما يصدر عن العبد بمشيئة الله، ولا يجري في هذه الوجود شيء إلا بإذنه.

وقفة

[30] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ الأثر العملي للإيمان بمشيئة الله. قال ابن القيم: «ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق، واستفتح من كل باب، ولم يكن مستعينًا بالله، متوكلًا عليه، مفتقرًا إليه في حصوله، متيقنًا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته، لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن».

وقفة

[30] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ إن مشيئتكم واختياركم كان بمشيئة الله تعالى، ولو لم يرد الله تعالى ذلك لما أعطى هذا الاختيار.

الإعراب :

- ﴿ وَما تَشاؤُنَ: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. تشاءون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وحذف مفعولها اختصارا. أي وما تشاءون شيئا.

- ﴿ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ: ﴾

- أداة حصر لا عمل لها. أن: حرف مصدري ناصب.يشاء: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة وجملة «يَشاءَ اللَّهُ» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ان» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب على الظرفية التقدير: إلا وقت مشيئة الله فحذف المضاف وحل المضاف اليه محله.

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله: اسم «ان» منصوب للتعظيم بالفتحة والجملة بعده في محل رفع خبر إن.

- ﴿ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو. عليما حكيما: خبران لكان منصوبان وعلامة نصبهما الفتحة ويجوز أن يكون «حكيما» صفة لعليما.'

المتشابهات :

| الانسان: 30 | ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ |

|---|

| التكوير: 29 | ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [30] لما قبلها : ولَمَّا أثبَتَ لهم المشيئةَ؛ بَيَّنَ سبحانه هنا أن مشيئته فوق كل مشيئة، قال تعالى:

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تشاءون:

قرئ:

1- بياء الغيبة، وهى قراءة العربيين، وابن كثير.

2- بتاء الخطاب، وهى قراءة باقى السبعة.

مدارسة الآية : [31] :الانسان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ .. ﴾

التفسير :

{ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ} فيختصه بعنايته، ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها.{ وَالظَّالِمِينَ} الذين اختاروا الشقاء على الهدى{ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [بظلمهم وعدوانهم]. تم تفسير سورة الإنسان - ولله الحمد والمنة

يُدْخِلُ- سبحانه- مَنْ يَشاءُ إدخاله فِي رَحْمَتِهِ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ- سبحانه- عَذاباً أَلِيماً بسبب إصرارهم على ظلمهم، وإيثارهم الباطل على الحق، والغي على الرشد.

نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا ممن هم أهل لرحمته ورضوانه، وأن يبعدنا عمن هم أهل لعذابه ونقمته.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الراجي عفو ربه د. محمد سيد طنطاوى

ثم قال : ( يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ) أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ومن يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

[ آخر سورة " الإنسان " ] [ والله أعلم ]

يدخل من يشاء في رحمته

وقوله : { يدخل من يشاء في رحمته } يقول : يدخل ربكم من يشاء منكم في رحمته , فيتوب عليه حتى يموت تائبا من ضلالته , فيغفر له ذنوبه , ويدخله جنته .والظالمين أعد لهم عذابا أليما

يقول : الذين ظلموا أنفسهم , فماتوا على شركهم , أعد لهم في الآخرة عذابا مؤلما موجعا , وهو عذاب جهنم . ونصب قوله : { والظالمين } لأن الواو ظرف لأعد , والمعنى : وأعد للظالمين عذابا أليما . وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : " وللظالمين أعد لهم " بتكرير اللام , وقد تفعل العرب ذلك , وينشد لبعضهم : أقول لها إذا سألت طلاقا إلام تسارعين إلى فراقي ؟ ولآخر : فأصبحن لا يسألنه عن بما به أصعد في غاوي الهوى أم تصوبا ؟ بتكرير الباء , وإنما الكلام لا يسألنه عما به . آخر تفسير سورة الإنسان .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[31] ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ يدخل في جنته من يشاء من عباده، قال عطاء: «من صدقت نيته أدخله جنته».

وقفة

[31] ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ دخول الجنة برحمة الله، ودخول النار بعدله.

تفاعل

[31] ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ سَل الله أن يدخلك في رحمته.

وقفة

[31] ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ من مظاهر رحمته: لم يذكر سببًا لرحمته، أما العذاب فخص به الظالمين.

تفاعل

[31] ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ يُدْخِلُ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة في محل رفع خبر ثان لإن

- ﴿ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يشاء: تعرب اعراب «يدخل» وجملة «يشاء» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وحذف مفعولها اختصارا. في رحمته: جار ومجرور متعلق بيدخل والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَالظَّالِمِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. الظالمين: مفعول به منصوب بفعل مضمر يفسره أعد لهم نحو أوعد أو هيأ أو بمعنى و «يعذب» وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.

- ﴿ أَعَدَّ لَهُمْ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بأعد.

- ﴿ عَذاباً أَلِيماً: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أليما: صفة- نعت- لعذابا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.'

المتشابهات :

| الانسان: 31 | ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [31] لما قبلها : وبعد ذكرِ العلمِ والحكمةِ؛ ذكرَ اللهُ هنا أنه أعدَّ لكلا الفريقين: من اتخذ طريق الحقِّ، ومن اتخذ طريق الضلال، منزله في الجنَّة أو النَّار، قال تعالى:

﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

والظالمين:

1- نصبا، بإضمار فعل يفسره قوله «أعد لهم» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- والظالمون، عطف جملة اسمية على فعلية، وهى قراءة ابن الزبير، وأبان بن عثمان، وابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [1] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾

التفسير :

أقسم تعالى على البعث والجزاء بالأعمال، بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشئونه القدرية وتدبير العالم، وبشئونه الشرعية ووحيه إلى رسله.

و{ عُرْفًا} حال من المرسلات أي:أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة، لا بالنكر والعبث.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تفسير سورة المرسلات

مقدمة وتمهيد

1- سورة «المرسلات» هي السورة السابعة والسبعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فهي السورة الثالثة والثلاثون، وقد كان نزولها بعد سورة «الهمزة» ، وقبل سورة «ق» .

وهي من السور المكية الخالصة، وقيل إن آية: وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ مدنية، وهذا القيل لا وزن له، لأنه لا دليل عليه. وعدد آياتها: خمسون آية.

2- وقد ذكروا في فضلها أحاديث منها: ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه: «والمرسلات» ، فإنه ليتلوها، وإنى لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها..

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: إن أم الفضل- امرأة العباس- سمعته يقرأ «والمرسلات عرفا» ، فقالت: يا بنى- ذكرتني بقراءتك هذه السورة. إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب .

3- وسورة المرسلات زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة، وعن أحوال المكذبين في هذا اليوم، وعن مظاهر قدرة الله- تعالى-، وعن حسن عاقبة المتقين..

التفسير وقد افتتحت هذه السورة بقوله- تعالى-:

وللمفسرين في معنى هذه الصفات الخمس: «المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات» اتجاهات، فمنهم من صدر تفسيره ببيان أن المراد بها الملائكة. فقد قال صاحب الكشاف: أقسم الله بطوائف من الملائكة، أرسلهن بأوامره فعصفن في مضيهن كما تعصف الرياح، تخففا في امتثال أمره. وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحي، أو نشرن الشرائع في الأرض.. ففرقن بين الحق والباطل، فألقين ذكرا إلى الأنبياء عذرا، للمحقين، أو نذرا للمبطلين.

فإن قلت: ما معنى عرفا؟ قلت: متتابعة كشعر العرف- أى: عرف الفرس- يقال:

جاءوا عرفا واحدا، وهم عليه كعرف الضبع: إذا تألبوا عليه...

ومنهم من يرى أن المراد بالمرسلات وما بعدها: الرياح، فقد قال الجمل في حاشيته:

أقسم الله- تعالى- بصفات خمس موصوفها محذوف، فجعلها بعضهم الرياح في الكل، وجعلها بعضهم الملائكة في الكل ... وغاير بعضهم فجعل الصفات الثلاث الأول، لموصوف واحد هو الرياح وجعل الرابعة لموصوف ثان وهو الآيات، وجعل الخامسة لموصوف ثالث وهو الملائكة.. .

وسنسير نحن على هذا الرأى الثالث، لأنه في تصورنا أقرب الآراء إلى الصواب، إذ أن هذه الصفات من المناسب أن يكون بعضها للرياح، وبعضها للملائكة.

فيكون المعنى: وحق الرياح المرسلات لعذاب المكذبين، فتعصفهم عصفا، وتهلكهم إهلاكا شديدا،

تفسير سورة المرسلات وهي مكية .

قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، [ حدثنا أبي ] ، حدثنا الأعمش ، حدثني إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، في غار بمنى ، إذ نزلت عليه : " والمرسلات " فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه ، وإن فاه لرطب بها ، إذ وثبت علينا حية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقتلوها " ، فابتدرناها فذهبت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وقيت شركم كما وقيتم شرها " .

وأخرجه مسلم أيضا ، من طريق الأعمش .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن أمه : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا .

وفي رواية مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ : " والمرسلات عرفا " ، فقالت : يا بني ، ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، أنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب .

أخرجاه في الصحيحين ، من طريق مالك ، به .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا زكريا بن سهل المروزي ، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، أخبرنا الحسين بن واقد ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : ( والمرسلات عرفا ) قال : الملائكة .

قال : وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد - في إحدى الروايات - والسدي والربيع بن أنس ، مثل ذلك .

وروي عن أبي صالح أنه قال : هي الرسل . وفي رواية عنه : أنها الملائكة . وهكذا قال أبو صالح في " العاصفات " و " الناشرات " [ و " الفارقات " ] و " الملقيات " : أنها الملائكة .

اختلف أهل التأويل في معنى قول الله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) فقال بعضهم: معنى ذلك: والرياح المرسلات يتبع بعضها بعضا، قالوا: والمرسَلات: هي الرياح.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا المحاربي، عن المسعودي، عن سَلَمة بن كهَيل، عن أبي العُبيدين أنه سأل ابن مسعود فقال: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: الريح.

حدثنا خلاد بن أسلم، قال: ثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا المسعودي، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي العُبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود، فذكر نحوه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم، عن أبي العُبيدين، قال: سألت عبد الله بن مسعود، فذكر نحوه.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) يعني: الريح.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثني أبي، عن شعبة، عن إسماعيل السدي، عن أبي صالح صاحب الكلبي في قوله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: هي الرياح.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: الريح.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن أبي العُبيدين، قال: سألت عبد الله عن ( المُرْسَلاتِ عُرْفا ) قال: الريح.

ثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: هي الريح.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والملائكة التي تُرسَل بالعرف.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، قال: كان مسروق يقول في المرسلات: هي الملائكة.

حدثنا إسرائيل بن أبي إسرائيل، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: ثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى، عن مسروق، عن عبد الله في قوله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: الملائكة.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا جابر بن نوح ووكيع عن إسماعيل، عن أبي صالح في قوله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: هي الرسل ترسل بالعُرف.

حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري، قال: ثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، قال: سألت أبا صالح عن قوله: ( وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ) قال: هي الرسل ترسل بالمعروف؛ قالوا: فتأويل الكلام: والملائكة التي أرسلت بأمر الله ونهيه، وذلك هو العرف.

وقال بعضهم: عُني بقوله ( عُرْفا ) : متتابعا كعرف الفرس، كما قالت العرب: الناس إلى فلان عرف واحد، إذا توجهوا إليه فأكثروا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثت عن داود بن الزبرقان، عن صالح بن بريدة، في قوله: ( عُرْفا ) قال: يتبع بعضها بعضا.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفا، وقد ترسل عُرْفا الملائكة، وترسل كذلك الرياح، ولا دلالة تدلّ على أن المعنيّ بذلك أحد الحِزْبين دون الآخر، وقد عمّ جلّ ثناؤه بإقسامه بكل ما كانت صفته ما وصف، فكلّ من كان صفته كذلك، فداخل في قسمه ذلك مَلَكا أو ريحا أو رسولا من بني آدم مرسلا.

التدبر :

وقفة

[1] سورة المرسلات من السور القرآنية التي تسلِّط الضوء على يوم القيامة، هذا اليوم الرهيب على المكذبين.

وقفة

[1] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْت»، قَالَ ﷺ: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ». [الترمذي 3297، وصححه الألباني].

وقفة

[1] عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا﴾، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا». [مسلم 2234].

وقفة

[1] فى جملة قرآنية من كلمتين: ﴿وَالمُرسَلاتِ عُرفًا﴾ تعلمنا تتابع الرياح وسرعتها وانتظامها تشبيهًا بعرف الفرس وهو يجرى يسابق الريح، حقًّا الإعجاز فى الإيجاز.

الإعراب :

- ﴿ وَالْمُرْسَلاتِ: ﴾

- الواو: واو القسم حرف جر: المرسلات: مقسم به مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف. وعلامة جر المقسم به الكسرة أي أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره أو أقسم برياح عذاب.

- ﴿ عُرْفاً: ﴾

- حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. أي متتابعة كشعر العرف. أو تكون مفعولا له. بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر أي أرسلهن للاحسان والمعروف ويجوز أن تكون «ورب المرسلات».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بالقَسَم على وُقوعِ يوم القيامةِ، وأنَّه آتٍ لا شَكَّ فيه، فأقسم بخمسة أقسام، وهي: ١- أقسم بالرِّياحِ الَّتي تُرسَلُ مُتتابِعةً، وتَهُبُّ شَيئًا فشَيئًا، قال تعالى:

﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عرفا:

1- بسكون الراء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضمها، وهى قراءة عيسى.

مدارسة الآية : [2] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾

التفسير :

{ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا} وهي [أيضا] الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة لأمره، وسرعة تنفيذ أوامره، كالريح العاصف، أو:أن العاصفات، الرياح الشديدة، التي يسرع هبوبها.

فقوله: عَصْفاً وصف مؤكد للإهلاك الشديد، يقال: عصفت الريح، إذا اشتدت، وعصفت الحرب بالقوم، إذا ذهبت بهم، وناقة عصوف، إذا مضت براكبها مسرعة، حتى لكأنها الريح.

هى الرياح يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت.

وقوله: ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) يقول جلّ ذكره: فالرياح العاصفات عصفا، يعني: الشديدات الهبوب السريعات الممرّ.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن خالد، عن عُرْعرة أن رجلا قام إلى عليّ رضي الله عنه، فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: الريح.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا المحاربي، عن المسعودي، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي العُبيدين أنه سأل عبد الله بن مسعود، فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: الريح.

حدثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العُبيدين، عن عبد الله، مثله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن أبي العُبيدين قال: سألت عبد الله بن مسعود، فذكر مثله.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن أبي العُبيدين، قال: سألت عبد الله، فذكر مثله.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: الريح.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: هي الرياح.

حدثنا عبد الحميد بن بَيَان، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل قال: سألت أبا صالح عن قوله: ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: هي الرياح.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثني أبي، عن شعبة، عن إسماعيل السدي عن أبي صالح صاحب الكلبي، في قوله: ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: هي الرياح.

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: ثنا أبو معاوية الضرير وسعيد بن محمد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله: ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: هي الريح.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن أبي صالح، مثله.

قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن خالد بن عُرْعرة، عن عليّ رضي الله عنه ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: الريح.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ) قال: الرياح.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.

التدبر :

وقفة

[1، 2] ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ جعل الله بحكمته الرياحَ أصنافًا؛ منها السهلةُ الليِّنة، ومنها الشديدةُ العنيفة، كل له وظيفةٌ وأثر، فتبارك الله أحسنُ الخالقين.

عمل

[1، 2] ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ تفكر في الرياح وأنواعها.

الإعراب :

- ﴿ فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً: ﴾

- معطوفة بالفاء على «المرسلات» وتعرب إعرابها.عصفا: مفعول مطلق- مصدر- يفيد التوكيد- منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أي فأسرعن في مضيّهنّ كما تعصف الرياح. أو أقسم برياح عذاب أرسلهن فعصفن عصفا أي أشتد جريانها. وفي هذه الآيات حذف الموصوف وحلت الصفة محله.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ٢- أقسم بالرِّياحِ الشَّديدةِ الهُبوبِ، قال تعالى:

﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾

التفسير :

{ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا} يحتمل أنها الملائكة، تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض، فيحييها بعد موتها.

وكذا ( والناشرات ) : هى الرياح التى تنشر السحاب فى آفاق السماء كما يشاء الرب - عز وجل - .

هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل.

وقوله: ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عُني بالناشرات نَشْرًا: الريح.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا المحاربي، عن المسعودي، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي العُبيدين أنه سأل ابن مسعود عن ( النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال: الريح.

حدثنا خلاد بن أسلم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا المسعودي، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي العُبيدين، عن ابن مسعود، مثله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن مسلم، عن أبي العُبيدين، قال: سألت عبد الله بن مسعود، فذكر مثله.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن أبي العُبيدين، قال: سألت عبد الله، فذكر مثله.

قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال: الريح.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، عن شعبة، عن إسماعيل السدي، عن أبي صالح صاحب الكلبي، في قوله: ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال: هي الرياح.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال: الرياح.

وقال آخرون: هي المطر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: ثنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، قال: سألت أبا صالح، عن قوله: ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال المطر.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال: هي المطر.

قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن أبي صالح، مثله.

وقال آخرون: بل هي الملائكة التي تنشرُ الكتب.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أحمد بن هشام، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي صالح ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ) قال: الملائكة تنشرُ الكتب.

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالناشرات نشرا، ولم يَخْصُص شيئا من ذلك دون شيء، فالريح تنشر السحاب، والمطر ينشر الأرض، والملائكة تنشر الكتب، ولا دلالة من وجه يجب التسليم له على أن المراد من ذلك بعض دون بعض، فذلك على كل ما كان ناشرا.

التدبر :

وقفة

[3، 4] ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾ الله سبحانه وتعالى يُقسِم بما شاء من خلقه، بينما ليس لخلقه أن يُقسِموا إلا به جل وعلا.

وقفة

[3، 4] ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾ إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه دل هذا على عظم هذا المخلوق.

الإعراب :

- ﴿ وَالنَّاشِراتِ نَشْراً ﴾

- الناشرات الشرائع في الأرض أو هن رياح الرحمة نشرت السحاب في الجو وحذف مفعول اسم الفاعل «الناشرات» اختصارا'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ٣- أقسم بالرِّياحِ التي تنشر المطر، قال تعالى:

﴿ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴾

التفسير :

وقوله- سبحانه- فَالْفارِقاتِ فَرْقاً يصح أن يكون وصفا للملائكة الذين ينزلون بالشرائع المفرقة بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الضلال.

ويصح أن يكون وصفا للآيات التي أنزلها الله- تعالى- للتمييز بين الخير والشر، والرشد والغي.

وقوله : ( فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا ) يعني : الملائكة قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، ومسروق ، ومجاهد ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي ، والثوري . ولا خلاف هاهنا ; فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ، تفرق بين الحق والباطل ، والهدى والغي ، والحلال والحرام ،

وقوله: ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) اختلف أهل التأويل في معناه، فقال بعضهم: عُنِي: بذلك: الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) قال: الملائكة.

قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) قال: الملائكة.

قال: ثنا وكيع، عن إسماعيل، مثله.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) قال: الملائكة.

وقال آخرون: بل عُنِي بذلك القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ) يعني القرآن ما فرق الله فيه بين الحقّ والباطل.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: أقسم ربنا جلّ ثناؤه بالفارقات، وهي الفاصلات بين الحق والباطل، ولم يخصص بذلك منهنّ بعضا دون بعض، فذلك قَسَم بكلّ فارقة بين الحقّ والباطل، مَلَكا كان أو قرآنا، أو غير ذلك.

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ فَالْفارِقاتِ فَرْقاً ﴾

- تعرب إعراب «فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً» أي فرقن بما أوحين بين الحق والباطل. أو برياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه أو بسحائب نشرن الشرائع ففرقن بين من يشكر لله تعالى وبين من يتنكر.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : ٤- أقسم بالملائِكةِ الَّتي تنزل بما يَفرُقُ بيْنَ الحقِّ والباطِلِ، قال تعالى:

﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾

التفسير :

{ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا} هي الملائكه تلقي أشرف الأوامر، وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده، ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل.

وقوله فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً قال القرطبي: هم الملائكة بإجماع، يلقون كتب الله- تعالى- إلى الأنبياء- عليهم السلام-...

فالمراد بالذكر في قوله فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً: وحى الله- تعالى- الذي يبلغه الملائكة إلى الرسل.

يعني الملائكة قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري ولا خلاف ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل وتلقي إليهم وحيا.

وقوله: ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) يقول: فالمبلِّغات وحي الله رسله، وهي الملائكة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) يعني: الملائكة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) قال: هي الملائكة تلقي الذكر على الرسل وتبلغه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) قال: الملائكة تلقي القرآن.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ) قال: الملائكة.

التدبر :

وقفة

[1-5] ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا * وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا * فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ هذا القسم الخماسي فيه إشارة إلى شدة غضب الله من إنكار البعض للبعث، وإسرافهم بذلك على أنفسهم.

وقفة

[1-5] ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا * وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا * فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ في تطويل القَسَم تشويقُ السامع لتلقي المقسم عليه.

الإعراب :

- ﴿ فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً ﴾

- تعرب إعراب فالعاصفات. ذكرا: مفعول به لاسم الفاعل «الملقيات» منصوب وعلامة نصبه الفتحة أي فالملائكة الموحيات الى الرسل ذكرا من الله.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ٥- أقسم بالملائِكةِ الَّتي تنزل بالوحي، قال تعالى:

﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فالملقيات:

1- اسم فاعل خفيف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مشددا، اسم فاعل «من التلقية» ، وهى قراءة ابن عباس.

3- بفتح اللام والقاف مشددة، اسم مفعول، وهى قراءة ابن عباس أيضا، فيما ذكره المهدوى.

مدارسة الآية : [6] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾

التفسير :

{ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا} أي:إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع معذرتهم، فلا يكون لهم حجة على الله.

وقوله عُذْراً أَوْ نُذْراً منصوبان على أنهما بدل اشتمال من قوله ذِكْراً أو مفعول لأجله. أى: أن الملائكة يلقون وحى الله- تعالى- إلى أنبيائه، لإزالة أعذار المعتذرين عن الإيمان، حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولإنذار الكافرين والفاسقين، حتى يقلعوا عن كفرهم وفسوقهم.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى- رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت ما العذر والنذر، وبماذا انتصبا؟ قلت: هما مصدران من أعذر إذا محا الإساءة، ومن أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والنكر، ويجوز أن يكون جمع عذير، بمعنى المعذرة، وجمع نذير بمعنى الإنذار ... وأما انتصابهما فعلى البدل من ذكرا ... أو على المفعول له.. .

وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره .

وقوله: ( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ) يقول تعالى ذكره: فالملقيات ذكرا إلى الرسل إعذارا من الله إلى خلقه، وإنذارا منه لهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ) قال: عذرًا من الله، ونُذْرا منه إلى خلقه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ): عذرا لله على خلقه، ونذرًا للمؤمنين ينتفعون به، ويأخذون به.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ) يعني: الملائكة.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والشام وبعض المكيين وبعض الكوفيين: ( عُذْرًا ) بالتخفيف، أو نُذْرا بالتثقيل: وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة وبعض البصريين بتخفيفهما، وقرأه آخرون من أهل البصرة بتثقيلهما والتخفيف فيهما أعجب إليّ وإن لم أدفع صحة التثقيل لأنهما مصدران بمعنى الإعذار والإنذار.

التدبر :

وقفة

[6] ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ أقسم الله بطوائف من الملائكة، أرسلهن بأوامره، فعصفن في مضيهن كما تعصف الرياح إسراعًا في امتثال أمره، وبطوائف منهن نشرن أجنحتهن في الجو عند نزولهن بالوحي، ففرقن بين الحق والباطل، فألقين ذكرًا إلى الأنبياء عذرًا للصالحين، أو نذرًا للمجرمين.

وقفة

[6] ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ العذر: إعذار من الله لخلقه، والإعذار في حق الناس يتضح معناه من سورة الأعراف؛ إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 164] أي: نقدم اعتذارنا إلى ربنا سبحانه بأننا قد أدينا الذي علينا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى له شأن، وتجري الآية في ظاهرها في حق الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا -مثلًا- أعذر فلان فلانًا، أي: قدم له الأشياء حتى لا يعتذر إليه مرة ثانية، ومنه قول الرسول ﷺ: «أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً» [البخاري 6419]، أي إذا عشت ستين سنة وجاءك فيها الشيب، وجاءك فيها النذير، ورأيت أباك قد مات، ورأيت أخاك قد مات، وأمك ماتت أمام عينيك وتكررت عليك الابتلاءات، وتكررت عليك المحن والفتن، ورأيت عاقبة الظلم ورأيت عاقبة الظالمين، كيف تعتذر بعد ذلك؟ فهذا معنى الإعذار، فإلقاء الذكر من الله لئلا يعتذر الخلق كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 19].

وقفة

[6] ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ قال قتادة: «عذرًا لله على خلقه، ونُذرًا للمؤمنين ينتفعون به، ويأخذون به».

الإعراب :

- ﴿ عُذْراً أَوْ نُذْراً: ﴾

- مفعول مطلق- مصدر- منصوب وعلامة نصبه الفتحة.من عذر عذرا إذا محا الاساءة. أو نذرا: معطوفة بأو على «عذرا» وتعرب إعرابها. من أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والشكر منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة ويجوز أن تكون جمع عذير بمعنى المعذرة وجمع نذير بمعنى الإنذار أو بمعنى العاذر والمنذر. وتكونان بدلين من «ذكرا» على الوجهين الأولين أو على المفعول له، وأما على الوجه الثالث فعلى الحال بمعنى عاذرين أو منذرين.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا أقسمَ اللهُ بالملائِكةِ الَّتي تنزل بالوحي؛ بَيَّنَ هنا أنها تنزل بالوحي إعذارًا من الله إلى النَّاس، وإنذارًا للناس من عذاب الله، قال تعالى:

﴿ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عذرا أو نذرا:

1- بسكون الذالين، وهى قراءة إبراهيم التيمي، والنحويين، وحفص.

وقرئا:

2- بضمهما، وهى قراءة زيد بن ثابت، وابن خارجة، وطلحة، وأبى جعفر، وأبى حيوة، وعيسى، والحسن، بخلاف، والأعشى، عن أبى بكر.

3- بسكونها فى الأول وضمها فى الثاني، وهى قراءة أبى جعفر أيضا، وشيبة، وزيد بن على، والحرميين، وابن عامر، وأبى بكر.

أو نذرا:

1- وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- ونذرا، بواو العطف، وهى قراءة إبراهيم التيمي.

مدارسة الآية : [7] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾

التفسير :

{ إِنَّمَا تُوعَدُونَ} من البعث والجزاء على الأعمال{ لَوَاقِعٌ} أي:متحتم وقوعه، من غير شك ولا ارتياب.

وجملة إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ جواب القسم، وجيء بها مؤكدة، لتقوية تحقيق وقوع الجواب، وما وعدوا به هو البعث والحساب.

أى: وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين.. وحق الملائكة الذين نرسلهم بوحينا للتفريق بين الحق والباطل، ولتبليغ رسلنا ما كلفناهم به.. إنكم- أيها الكافرون- لمبعوثون ومحاسبون على أعمالكم يوم القيامة الذي لا شك في وقوعه وحصوله وثبوته.

وقوله : ( إنما توعدون لواقع ) هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام ، أي : ما وعدتم به من قيام الساعة ، والنفخ في الصور ، وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ، ومجازاة كل عامل بعمله ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، إن هذا كله ) لواقع ) أي : لكائن لا محالة .

يقول تعالى ذكره: والمرسلات عرفا، إن الذي توعدون أيها الناس من الأمور لواقع، وهو كائن لا محالة، يعني بذلك يوم القيامة، وما ذكر الله أنه أعدّ لخلقه يومئذ من الثواب والعذاب.

التدبر :

وقفة

[7] ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ هنا محكمة الآخرة، هذا هو جواب القسم الخماسي، وهو أن القيامة حق، والبعث والجزاء واقع غدًا مهما كذَّبتموه وأنكرتموه.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّما: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن والجملة من «ان» وما بعدها من اسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم

- ﴿ تُوعَدُونَ: ﴾

- فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وجملة «توعدون» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف اختصارا منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: توعدونه من مجيء يوم القيامة.

- ﴿ لَواقِعٌ: ﴾

- اللام: لام التوكيد- المزحلقة- واقع: خبر «ان» مرفوع بالضمة أي لكائن نازل لا ريب فيه'

المتشابهات :

| الذاريات: 5 | ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ |

|---|

| المرسلات: 7 | ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد القسم؛ يأتي جواب القسم: إن الذي توعدون به من البعث والقيامة والحساب لواقع لا محالة، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾

التفسير :

فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب، وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم أي:تتناثر وتزول عن أماكنها

ثم بين- سبحانه- علامات هذا اليوم فقال: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ أى: محقت وذهب ضوؤها، وزال نورها. يقال: طمست الشيء، من باب ضرب- إذا محوته واستأصلت أثره،

ثم قال : ( فإذا النجوم طمست ) أي : ذهب ضوؤها ، كقوله : ( وإذا النجوم انكدرت ) [ التكوير : 2 ] وكقوله : ( وإذا الكواكب انتثرت ) [ الانفطار : 2 ] .

وقوله: ( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) يقول: فإذا النجوم ذهب ضياؤها، فلم يكن لها نور ولا ضوء.

التدبر :

وقفة

[8] ﴿فَإِذَا النُّجومُ طُمِسَت﴾ لكلِ بريقٍ نهاية مهما طال عمره.

وقفة

[8، 9] ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ هنا عرض لمشهد الانقلاب الكوني الذي يشير إلى انفراط عقد هذا الكون، وهو انفراط مصحوب بدوي انفجارات هائلة، تعتبر الزلازل والبراكين والصواعق حين تقاس بأهوال يوم القيامة كلعب الأطفال التي يفرقعونها في الأعياد، وليس هذا سوى مثل للتقريب، وإلا فأهوال يوم القيامة أكبر من أن تتصورها العقول.

لمسة

[8، 9] أين جواب قوله: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ * وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾؟ نقول: أن الجواب محذوف، والتقدير: (فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وإذا ...)، فحينئذ تقع المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة.

الإعراب :

- ﴿ فَإِذَا: ﴾

- الفاء: استئنافية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه وجواب «اذا» في الآية الكريمة الخامسة عشرة «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» ويجوز أن يكون محذوفا.

- ﴿ النُّجُومُ: ﴾

- نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده: أي فاذا طمست النجوم. وجملة «طمست النجوم» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ طُمِسَتْ: ﴾

- فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. أي محيت ومحقت أو محق نورها أي ذهب به.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد تأكيد وقوع يوم القيامة؛ ذكرَ هنا أربعةً من علامات وقوع هذا اليوم: ١- إذا النجوم مُحِيَ نورها وذهب ضوؤها، قال تعالى:

﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

طمست:

1- بخف الميم، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشدها، وهى قراءة عمرو بن ميمون.

مدارسة الآية : [9] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَتْ ﴾

التفسير :

وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ أى: شقت أو فتحت، وتدلت أرجاؤها، ووهت أطرافها.

أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها.

( وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ) يقول: وإذا السماء شقِّقت وصدّعت.

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ ﴾

- معطوفة بالواو على الآية الكريمة السابقة وتعرب إعرابها. أي: تصدعت وانشقت فكانت أبوابا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : ٢- إذا السماء شُقَّت لتنزُّل الملائكة منها، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فرجت:

1- بخف الميم، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشدها، وهى قراءة عمرو بن ميمون.

مدارسة الآية : [10] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾

التفسير :

وتنسف الجبال، فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.

( وَإِذَا الجبال نُسِفَتْ ) أى : اقتلعت وأزيلت من أماكنها . يقال : نسف فلان البناء ينسفه ، إذا قلعه من أصله .

( وإذا الجبال نسفت ) أي : ذهب بها ، فلا يبقى لها عين ولا أثر ، كقوله : ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ) [ طه : 105 - 107 ] وقال تعالى : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) [ الكهف : 47 ]

( وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ) يقول: وإذا الجبال نسفت من أصلها، فكانت هباء منبثا.

التدبر :

وقفة

[10، 11] ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ * وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾ شدةُ أهوالِ يومِ القيامةِ.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا الْجِبالُ نُسِفَتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثامنة. أي نسفت كالحب اذا نسف بالمنسف.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : ٣- إذا الجبال اقتُلِعت من مكانها فَفُتِّتَتْ حتى تصير هباءً، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾

التفسير :

وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل.

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ أى: بلغت وقتها الذي كانت تنتظره، وهو يوم القيامة، للقضاء بينهم وبين أقوامهم. فقوله: أُقِّتَتْ من التوقيت، وهو جعل الشيء منتهيا إلى وقته المحدد له.

قال الآلوسى: قوله وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ أى: بلغت ميقاتها. وجوز أن يكون المعنى: عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على الأمم، وذلك عند مجيء يوم القيامة.. .

وجواب فَإِذَا وما عطف عليها في قوله فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ محذوف، والتقدير:

وقع ما وعدناكم به وهو يوم القيامة.

وقوله : ( وإذا الرسل أقتت ) قال العوفي ، عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد : وهذه كقوله تعالى : ( يوم يجمع الله الرسل ) [ المائدة : 109 ] . وقال مجاهد : ( أقتت ) أجلت .

وقال الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم : ( أقتت ) أوعدت . وكأنه يجعلها كقوله : ( وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ) [ الزمر : 69 ] .

( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) يقول تعالى ذكره: وإذا الرسل أجلت للاجتماع لوقتها يوم القيامة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) يقول: جمعت.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( أُقِّتَتْ ) قال: أُجِّلَتْ.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قال: قال مجاهد ( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) قال: أجلت.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع ؛ وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، جميعا عن سفيان، عن منصور عن إبراهيم ( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) قال: أُوعِدَت.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) قال: أُقتت ليوم القيامة، وقرأ: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ قال: والأجل: الميقات، وقرأ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وقرأ: إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ قال: إلى يوم القيامة، قال: لهم أجل إلى ذلك اليوم حتى يبلغوه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، في قوله: ( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ) قال: وعدت.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة غير أبي جعفر، وعامة قرّاء الكوفة: ( أُقِّتَتْ ) بالألف وتشديد القاف، وقرأه بعض قرّاء البصرة بالواو وتشديد القاف ( وُقِّتَتْ ) وقرأه أبو جعفر ( وُقِتَتْ ) بالواو وتخفيف القاف.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن كل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب، وإنما هو فُعِّلَتْ من الوقت، غير أن من العرب من يستثقل ضمة الواو، كما يستثقل كسرة الياء في أوّل الحرف فيهمزها، فيقول: هذه أجوه حسان بالهمزة، وينشد بعضهم:

يَحُـــل أحِــيدَهُ ويُقــالُ بَعْــلٌ

ومِثْـــلُ تَمَــوُّلٍ مِنْــهُ افْتِقــارُ (4)

-----------------------------

الهوامش :

(4) هذا البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( 353 ) والكلمة الأولى منه في الخط " بجل " باء وجيم ولام ، وهي غامضة . قال : وقوله : { وإذا الرسل أقتت } اجتمع القراء على همزها ، وهي في قراءة عبد الله ابن مسعود " وقتت " بالواو . وقرأها أبو جعفر المدني " وقتت " خفيفة . وإنما همزت لأن الواو إذا كانت أول حرف وضمت همزت . من ذلك " صلى القوم أحدانا " . وأنشدني بعضهم : " يحل وحيده ... " البيت . ويقولون : هذه أجوه حسان ، بالهمز ؛ لأن ضمة الواو ثقيلة ، كما كان كسر الياء ثقيلا . ا هـ .

وموضع الشاهد في البيت أن همزة " أحيدة " مقلوبة عن واو ، وأصله " وحيدة " . كما قبلت في " أحدانا " وأصلها: " وحدانا " . قلت : وفي ( اللسان : وحد ) الوحيد : موضع بعينه ، ونقي من أنقاء الدهناء . و ( في بعل ) : البعل : كل شجر أو زرع لا يسقى . ومن النخل : ما شرب بعروقه من غير سقي . والأرض المرتفعة لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة . ا هـ .

التدبر :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الإعراب :

- ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾

- تعرب إعراب الآية الكريمة الثامنة. وأصلها: وقتت بالواو التي أبدلت همزة لثقل الضمة على الواو. ومعنى توقيت الرسل «تبيين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم وأنث الفعل على «جماعة الرسل» والوجه أن يكون معنى «وقتت» بلغت ميقاتها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ٤- إذا الرسل جُمِعت لوقت محدد، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أقتت:

1- بالهمز وشد القاف، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالهمز وتخفيف القاف، وهى قراءة النخعي، والحسن، وعيسى، وخالد.

2- بالواو وشد القاف، وهى قراءة أبى الأشهب، وعمرو بن عبيد، وعيسى أيضا، وأبى عمرو.

مدارسة الآية : [12] :المرسلات المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴾

التفسير :

وأجلت للحكم بينها وبين أممها، ولهذا قال:

{ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ} استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل.

وقوله: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. لِيَوْمِ الْفَصْلِ. وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الْفَصْلِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تعليل لبلوغ الرسل الى الوقت الذي كانوا ينتظرونه لأخذ حقوقهم من أقوامهم الظالمين، والاستفهام للتهويل والتعظيم من شأن هذا اليوم.

أى: لأى يوم أخرت الأمور التي كانت متعلقة بالرسل؟ من تعذيب الكافرين، وإثابة المتقين..