الإحصائيات

سورة طه

| ترتيب المصحف | 20 | ترتيب النزول | 45 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 9.70 |

| عدد الآيات | 135 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 19 | تبدأ في الجزء | 16 |

| تنتهي في الجزء | 16 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 11/29 | طه: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (126) الى الآية رقم (130) عدد الآيات (5)

= ثُمَّ أتبعَه بالاعتبارِ بأحوالِ المكذبينَ للرسلِ في الدُّنيا كقومِ عادٍ وثمودَ، وبَيَّنَ فضلَه بتأخيرِ العذابِ عن الكافرينَ والعصاةِ إلى الآخرةِ، ثُمَّ أمرَ نبيَّه ﷺ بالصبرِ على الأذى، وبمداومةِ الصَّلاةِ والتَّسبِيحِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (131) الى الآية رقم (135) عدد الآيات (5)

لمَّا أمرَ نبيَّه ﷺ بالصبرِ أتبع ذلك بنهيه عن تمنِّي ما عندَ الكفارِ من مُتعِ الدُّنيا، وأمرَه بأن يأمرَ أهلَه بالصلاةِ، ثُمَّ بَيَّنَ مطالبةَ المشركين بالمعجزاتِ والردَّ عليهِم، وتهديدَهم بما سيؤوُلُ إليه أمرُهُم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة طه

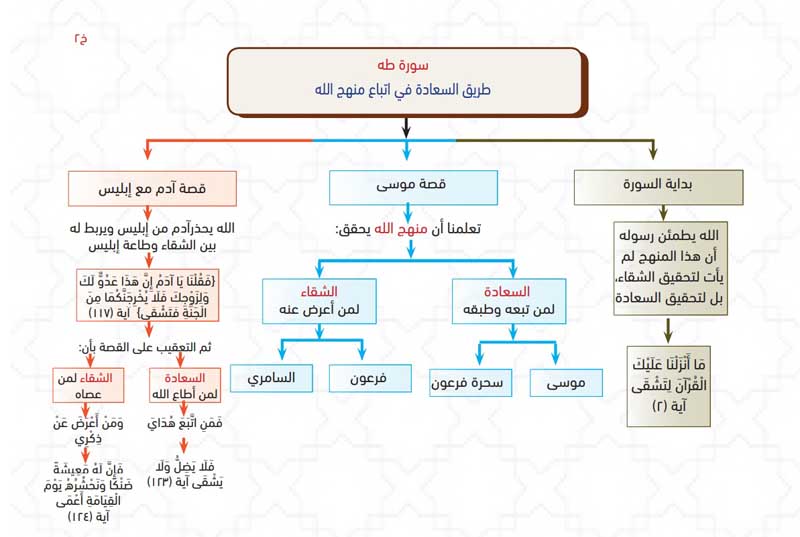

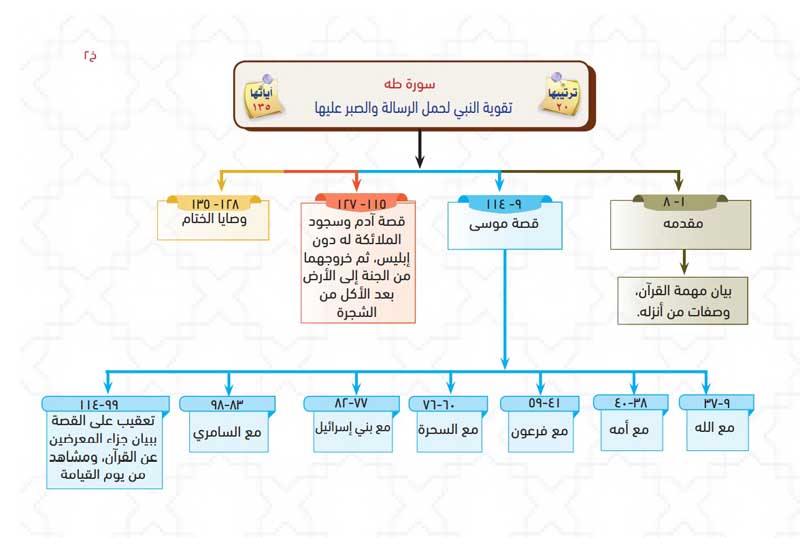

رالإسلام سعادة لا شقاء/ تقوية النبي ﷺ لحمل الرسالة والصبر عليها/ طغيان من أعرض عن هدي الله عز وجل

أولاً : التمهيد للسورة :

- • الإسلام هو منهج السعادة:: وقال عنه أيضًا: «وَاللَّهِ مَا رَأَيْت أَحَدًا أَطْيَبُ عَيْشًا مِنْهُ قَطُّ، مَعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ضِيقِ الْعَيْشِ وخلاف الرَّفَاهِيَةِ وَالنَّعِيمِ بَلْ ضِدِّهَا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَطْيَبُ النَّاسِ عَيْشًا وأشرحهم صَدْرًا, وَأَقْوَاهُمْ قَلْبًا وَأَسَرُّهُمْ نَفْسًا، تَلُوحُ نَضرَةُ النَّعِيمِ عَلَى وَجْهِهِ، وَكُنَّا إذَا اشْتَدَّ بِنَا الْخَوْفُ، وَسَاءَتْ مِنَّا الظُّنُونُ، وَضَاقَتْ بِنَا الأَرْضُ أَتَيْنَاهُ، فَمَا هُوَ إلا أَنْ نَرَاهُ وَنَسْمَعَ كَلامَهُ فَيَذْهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ, وَيَنْقَلِبَ انْشِرَاحًا وَقُوَّةً وَيَقِينًا وَطُمَأْنِينَةً». هل تعلم ما السر الذي جعل كدر الدنيا عند شيخ الإسلام ابن تيمية سعادة؟ هذا ما سنعرفه من خلال سورة طه.

- • كيف تشقى مع الرحمن؟: رسالة السورة تظهر من البداية: ﴿طه * مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لِتَشْقَى﴾ (1-2). ومعنى ذلك أن هذا الدين وهذا المنهج ليسا لشقاء الناس، بل إن الإسلام هو منهج السعادة، فلا شقاء مع الإسلام، رغم كل الظروف والصعوبات التي تواجهنا، لكن الشقاء يكون في ترك طريق الله. إن أردت أن تنهي الشقاء من حياتك؛ فعليك بالقرآن: ﴿طه * مَا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءانَ لِتَشْقَى﴾ (1-2). إنّ أكثر من يستفيد برسالة هذه السورة هم الشباب البعيدون عن التدين، أو الذين يريدون الالتزام، لكنهم يخافون من أن التزامهم بمنهج الله تعالى سوف يمنعهم من السعادة، ويجلب عليهم الحزن والكآبة ويحرمهم من متع الحياة وأسباب اللهو والترفيه، هذا المفهوم خاطئ جدًا، لذلك تأتي السورة لتؤكد لنا أن الإسلام هو منهج السعادة. كيف ترينا سورة طه هذا المعنى؟ تعال معنا لنعيش مع آيات السورة من أولها.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «طه».

- • معنى الاسم :: حرفان من حروف الهجاء، وتنطق: (طاها).

- • سبب التسمية :: لافتتاح السورة بهما.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة موسى»، و«سورة الكليم»؛ لاشتمالها على قصة موسى مفصلة، وسمى الكليم؛ لأن الله تعالى كلَّمه.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام سعادة لا شقاء.

- • علمتني السورة :: دع المخلوق وتوجه دائمًا وأبدًا بحاجاتك للخالق، الناس لا تملك شيئًا، لكن الله بحوزته السماوات والأرض: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

- • علمتني السورة :: أن على الزوج واجب الإنفاق على الأهل (المرأة) من غذاء، وكساء، ومسكن، ووسائل تدفئة وقت البرد: ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾

- • علمتني السورة :: أن العمل على كسب العيش وفعل الأسباب من سنة الأنبياء عليهم السلام: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالْأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي»، قال ابن حجر: «وَمُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّل مَا تُعُلِّمَ مِنْ الْقُرْآن، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاء وَالْأُمَم».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة طه من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • جو السورة هو جو الرحمة والمن والطمأنينة والرعاية بالمختارين، فلذا جاء نظم ألفاظها سهلًا يشبه سورة مريم السابقة.

• يذكر العوام أن «يس» و«طه» من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح

• قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس «طه» و«يس» من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور؛ مثل «ص» و«ق» و«ن» ونحوها.

• قال البقاعي: «ومن أعظم فضائلها (أي سورة طه): أن قراءة أولها كان سببًا لإسلام عمر بن الخطاب ...». والصحيح: أن ما ورد أن سورة «طه» كانت سببًا في إسلام عمر بن الخطاب لم يصح رغم شهرته.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نلزم القرآن، فهو من أعظم أسباب السعادة: ﴿طه (1) مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ ﴾ (1، 2).

• أن نتذكر دومًا أن الله تعالى مطّلع على السرائر والخفيّات, فلا تقل ولا تفعل ما يسخطه سبحانه: ﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ (7).

• أن نحذر من مصاحبة من اتبع هواه فإنها تعدي وتردي!: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ (16).

• أن نجوّدْ عبارتنا: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (27، 28)، ففصاحة لسان الداعية إلى الدين والواعظ المنذر تعين على تدبر ما يقول وفِقهه.

• أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم: ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾ (33، 34).

• أن نسأل الله أن يلقي علينا محبة منه, وأن يضع لنا القبول في الأرض, كما أنعم على أوليائه: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ (39).

• أن نحرص على القولِ الطَّيبِ مع كل الناس: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ (44).

• أن نتواضع؛ لأننا مهما ملكنا، ومهما علونا، ومهما تكبرنا، فيبقى أصلنا من تراب، وإليه سنعود!: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ (55).

• ألا نتعب أنفسنا مع المعاند؛ لأن في رأسه فكرة لا يريد تغييرها، فهي بنظره الصواب وما سواها هراء!: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ﴾ (56).

• أن ننكر المنكر: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ (61).

• أن نحذر من مقولة: «أنا عبد المأمور»، فنحن مؤاخذون بأعمالنا، فالجنود لما أطاعوا فرعون: ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ (78).

• ألا نهتم كثيرًا بغضب المخلوق، المهم ألا يغضب علينا الخالق!: ﴿وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾ (81).

• ألا نتردد في العودة إلى الله مهما لوثتنا الذنوب والخطايا، فالذي سترنا تحت سقف المعصية لن يخذلنا ونحن تحت جناح التوبة: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ﴾ (82).

• أن نحرص على دخول المسجد قبلَ الأذانِ، فالأعجلُ إلى الطَّاعةِ أحرى بالرِّضا: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ (84).

• ألا نواجه الغاضبَ بغضبٍ مثله، بل نتلطَّف في الرَّدِ عليه، فكم من هجرٍ وفراقٍ طويلٍ كان سببُه غضبٌ بسيطٌ لم يجدْ مَن يحتويه، قال هارون لموسى: ﴿يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ (94).

• أن نقبل على القرآن الكريم تعلمًا، وتعليمًا، وعملًا؛ ففيه النجاة: ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا﴾ (99، 100).

• أن نكثر من الدعاء بزيادة العلم: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (114).

• أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوّذ أهلنا وأولادنا منه: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ﴾ (117).

• أن نحــرص على معـرفة سـيـرة مـن ينصحنا قبـل أن نقبـل نصيحتــه: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ (120).

• ألا نتمنى ما عند غيرنا من زهرة الحياة الدنيا؛ فإنها إلى زوال: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ ﴾ (131).

تمرين حفظ الصفحة : 321

مدارسة الآية : [126] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا .. ﴾

التفسير :

{ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} بإعراضك عنها{ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} أي:تترك في العذاب، فأجيب، بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك، وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه، أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى، أصم، أبكم، وأعرض عنك، ونسيك في العذاب.

وهنا يأتيه الجواب الذي يخرسه، والذي حكاه الله- تعالى- في قوله: قالَ كَذلِكَ أى: قال الله- تعالى- في الرد عليه: الأمر كذلك، فإنك أَتَتْكَ آياتُنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا فَنَسِيتَها أى: فتركتها وأعرضت عنها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى أى:

كما تركت آياتنا في الدنيا وأعرضت عنها، نتركك اليوم في النار وفي العمى جزاء وفاقا.

( قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) أي : لما أعرضت عن آيات الله ، وعاملتها معاملة من لم يذكرها ، بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها ، كذلك نعاملك [ اليوم ] معاملة من ينساك ( فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ) [ الأعراف : 51 ] فإن الجزاء من جنس العمل ، فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه ، فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص ، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى ، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد ، والوعيد الشديد في ذلك ، قال الإمام أحمد :

حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا خالد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عيسى بن فائد ، عن رجل ، عن سعد بن عبادة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من رجل قرأ القرآن فنسيه ، إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم " .

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد ، عن عيسى بن فائد ، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله سواء.

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126)

وقوله ( قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ) يقول تعالى ذكره، قال الله حينئذ للقائل له: ( لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ) فعلت ذلك بك، فحشرتك أعمى كما أتتك آياتي، وهي حججه وأدلته وبيانه الذي بيَّنه في كتابه، فنسيتها: يقول: فتركتها وأعرضت عنها، ولم تؤمن بها، ولم تعمل. وعنى بقوله ( كَذَلِكَ أَتَتْكَ ) هكذا أتتك. وقوله: ( وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ) يقول: فكما نسيت آياتنا في الدنيا، فتركتها وأعرضت عنها، فكذلك اليوم ننساك، فنتركك في النار.

وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله ( وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ) فقال بعضهم بمثل الذي قلنا في ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال، ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله ( وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ) قال: في النار.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ) قال: فتركتها( وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ) وكذلك اليوم تترك في النار.

ورُوي عن قتادة في ذلك ما حدثني بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ) قال: نسي من الخير، ولم ينس من الشرّ. وهذا القول الذي قاله قَتادة قريب المعنى مما قاله أبو صالح ومجاهد، لأن تركه إياهم في النار أعظم الشرّ لهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[126] ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾، ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ﴾ [الأعراف: 51]، الجزاء من جنس العمل.

وقفة

[126] ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ النسيان في هذه الآية بمعنى: الترك، ولا مدخل للذهول في هذا الموضع، و(تُنسى) بمعنى: تترك في العذاب.

وقفة

[126] ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ لو أستاذك في الجامعة علِم أنك لا تذاكر منهجه المعتمد ولا تعير له اهتمامًا، ولكنه من شدة حرصه عليك، أرسل لك تنبيهات وتحذيرات مع زملاءك، ولكنك لم تبد لها أي اهتمام، كيف سيكون موقفه منك يوم الامتحان ثم يوم إعلان النتيجة؟! لن يعيرك أي اهتمام، ولن يلتفت إليك إطلاقًا، ولله المثل الأعلى، عمى البصيرة أن تأتيك آيات الله (القرآن) ورسائل نعم الله لك في الدنيا (موت صديق فجأة، شفاء قريب من مرض خبيث، مديرك الذي كان يسعى لتترك العمل تركه هو، ابنك كادت أن تدهسه سيارة ونجاه الله، ... إلخ) فتنساها ولا تسير في الطريق إلى الله وتذاكر منهجه (القرآن والسنة).

عمل

[126] اجعل لك وردًا لمراجعة ما حفظت من القرآن، ولا تنسه ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾.

وقفة

[126] ﴿قالَ كَذلِكَ أَتَتكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَكَذلِكَ اليَومَ تُنسى﴾ الجزاء من جنس العمل.

وقفة

[126] ﴿وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ هنالك يوم سيكون بألف سنة، يوم لا يتعرف أحدنا على الآخر، فالكل مشغول بنفسه، ويا خسارة من يعرض عنه ربه.

تفاعل

[126] ﴿وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

الإعراب :

- ﴿ قالَ كَذلِكَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. كذلك: الكاف: اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في محل نصب مفعول به بفعل مضمر بمعنى: فقلت أنت مثل ذلك أو صفة نائبة عن المصدر المقدر-مفعول مطلق-بتقدير فعلت أنت فعلا مثل ذلك. ذا:اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اللام للبعد والكاف حرف خطاب.

- ﴿ أَتَتْكَ آياتُنا: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بتاءالتأنيث الساكنة. التاء لا محل لها. والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. آيات فاعل مرفوع بالضمة. و «نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى جاءتك آياتي

- ﴿ فَنَسِيتَها: ﴾

- بمعنى: فأهملتها إهمال الناسي لها. أو أتتك آياتنا واضحة وتركتها وعميت عنها. نسيت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

- ﴿ وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى: ﴾

- الواو عاطفة. كذلك: تعرب اعراب «كذلك» الأولى. اليوم: مفعول فيه ظرف زمان متعلق بتنسى منصوب على الظرفية بالفتحة. تنسى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. بمعنى:فكذلك اليوم نتركك على عماك. أو تترك وتنسى وتهمل متروكا في العمى والعذاب.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [126] لما قبلها : ولَمَّا سألَ المعرضُ ربَّه عن السبب؛ جاءه هنا الجواب الذي يخرسه، قال تعالى:

﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [127] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَكَذَلِكَ} أي:هذا الجزاء{ نَجْزِي} ه{ مَنْ أَسْرَفَ} بأن تعدى الحدود، وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له{ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ} الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه.

{ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ} من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة{ وَأَبْقَى} لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

ثم ساق- سبحانه- سنة من سننه التي لا تختلف فقال: وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى.

أى: ومثل ذلك الجزاء الأليم الذي أنزلناه بهؤلاء المعرضين عن ذكرنا نجازي كل من أسرف في ارتكاب السيئات والموبقات، وكل من لم يؤمن بآيات ربه بل كذب بها وأعرض عنها، ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وَأَبْقى منه أى: وأكثر بقاء، وأطول زمانا من عذاب الدنيا.

يقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة ، ( لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ) [ الرعد : 34 ] ولهذا قال : ( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) أي : أشد ألما من عذاب الدنيا ، وأدوم عليهم ، فهم مخلدون فيه; ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين : " إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة " .

القول في تأويل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127)

يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي: أي نثيب من أسرف فعصى ربه، ولم يؤمن برسله وكتبه، فنجعل له معيشة ضنكا في البرزخ كما قد بيَّنا قبل ( وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ) يقول جلّ ثناؤه: ولعذاب في الآخرة أشدّ لهم مما وعدتهم في القبر من المعيشة الضنك وأبقى يقول: وأدوم منها، لأنه إلى غير أمد ولا نهاية.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[127] ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة.

وقفة

[127] لا يغتر الشاب الذي يركب هواه باللذة العاجلة، ولا يأسف الشاب التقي الذي فاتته هذه اللذات، فإنه لا خير في لذة ساعة وراءها عذاب الدنيا بالمرض والهرم وعذاب الآخرة في جهنم: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾.

لمسة

[127] لما توعد من أعرض عن ذكره بعقوبة دنيوية: المعيشة الضنك في الدنيا، وأخروية: وهي حشره أعمى يوم القيامة؛ ختم هذا الوعيد بقوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾، وكأنه قال: وللحشر على العمى الذي لا يزول أشد من ضيق العيش الذي يزول بالموت.

تفاعل

[127] ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة السابقة. نجزي: أي نجازي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به

- ﴿ أَسْرَفَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «أسرف» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَلَمْ يُؤْمِنْ: ﴾

- الواو عاطفة. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يؤمن: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. بمعنى نجازي من أسرف في الانهماك في الشهوات ولم يؤمن.

- ﴿ بِآياتِ رَبِّهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيؤمن. ربه: مضاف اليه مجرور بالكسرة وهو مضاف والهاء ضمير الغائب في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ: ﴾

- الواو: استئنافية. اللام للابتداء والتوكيد. عذاب:مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف. الآخرة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى: ولتركنا إياه في العمى يوم الحشر.

- ﴿ أَشَدُّ وَأَبْقى: ﴾

- بمعنى أشد وأبقى من تركه لآياتنا. أشد: خبر المبتدأ «العذاب» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن-أفعل- صيغة تفضيل وبوزن الفعل. وأبقى: معطوفة بالواو على «أشد» مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [127] لما قبلها : وبعد ذكرِ جزاءِ المعرضِ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنه بمثل ذلك الجزاء الأليم يجازي كل من أسرف في ارتكاب الذنوب والمعاصي، قال تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [128] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا .. ﴾

التفسير :

أي:أفلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين، ويدلهم على سلوك طريق الرشاد، وتجنب طريق الغي والفساد، ما أحل الله بالمكذبين قبلهم، من القرون الخالية، والأمم المتتابعة، الذين يعرفون قصصهم، ويتناقلون أسمارهم، وينظرون بأعينهم، مساكنهم من بعدهم، كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا، وأعرضوا عن كتبنا، أصبناهم بالعذاب الأليم؟

فما الذي يؤمن هؤلاء، أن يحل بهم، ما حل بأولئك؟{ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر* أم يقولون نحن جميع منتصر} لا شيء من هذا كله، فليس هؤلاء الكفار، خيرا من أولئك، حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله، وليسوا كما يقولون أن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك، فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم، من أسباب الهداية، لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم، وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولو النهى، أي:العقول السليمة، والفطر المستقيمة، والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي.

ثم وبخ- سبحانه- أولئك الذين لم ينتفعوا بآياته فقال: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ ...

والهمزة للاستفهام الإنكارى التوبيخي، والفاء للعطف على مقدر..

والمعنى: أبلغت الغفلة والجهالة بهؤلاء المشركين، أنهم لم يتبين لهم، أننا أهلكنا كثيرا من أهل القرون الماضية، الذين كانوا يمشون آمنين لاهين في مساكنهم ...

وكان أهلا كنا لهم بسبب إيثارهم الكفر على الإيمان، والغي على الرشد، والعمى على الهدى ...

فالآية الكريمة تقريع وتوبيخ لكفار مكة الذين لم يعتبروا بما أصاب أمثالهم من الأمم السابقة، كقوم نوح وعاد وثمود ...

قال الآلوسى: وقوله: يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ حال من الْقُرُونِ أو من مفعول أَهْلَكْنا أى: أهلكناهم وهم في حال آمن وتقلب في ديارهم. واختار بعضهم كونه حالا من الضمير في لَهُمْ مؤكدا للإنكار والعامل فيه يَهْدِ. أى: أفلم يهد للمشركين حال كونهم ماشين في مساكن من أهلكنا من القرون السالفة من أصحاب الحجر، وثمود، وقوم لوط، مشاهدين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى بلاد الشام وغيرها.. .

وقوله- سبحانه-: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى تذييل قصد به تعليل الإنكار، أى: إن في ذلك الذي أخبرناهم به، وأطلعناهم عليه من إهلاك المكذبين السابقين، لَآياتٍ عظيمة، وعبر كثيرة، ودلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة، التي تنهى أصحابها عن القبائح والآثام.

والنهى: جمع نهية- بضم النون وإسكان الهاء- سمى العقل بها لنهيه عن القبائح.

قول تعالى : ( أفلم يهد ) لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به : يا محمد ، كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم ، فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر ، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها ، يمشون فيها ، ( إن في ذلك لآيات لأولي النهى ) أي : العقول الصحيحة والألباب المستقيمة ، كما قال تعالى : ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) [ الحج : 46 ] ، وقال في سورة " الم السجدة " : ( أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ) [ السجدة : 26 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُولِي النُّهَى (128)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أفلم يهد لقومك المشركين بالله، ومعنى يهد: يبين. يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم التي سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم، ويرون آثار عقوباتنا التي أحللناها بهم سوء مغبة ما هم عليه مقيمون من الكفر بآياتنا، ويتعظوا بهم، ويعتبروا، وينيبوا إلى الإذعان، ويؤمنوا بالله ورسوله، خوفا أن يصيبهم بكفرهم بالله مثل ما أصابهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ) لأن قريشا كانت تتجر إلى الشأم، فتمر بمساكن عاد وثمود ومن أشبههم، فترى آثار وقائع الله تعالى بهم، فلذلك قال لهم: أفلم يحذّرهم ما يرون من فعلنا بهم بكفرهم بنا نـزول مثله لهم، وهم على مثل فعلهم مقيمون ، وكان الفرّاء يقول: لا يجوز في كم في هذا الموضع أن يكون إلا نصبا بأهلكنا، وكان يقول: وهو وإن لم يكن إلا نصبا، فإن جملة الكلام رفع بقوله ( يَهْدِ لَهُمْ ) ويقول: ذلك مثل قول القائل: قد تبين لي أقام عمرو أم زيد في الاستفهام، وكقوله سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ويزعم أن فيه شيئا يرفع سواء لا يظهر مع الاستفهام، قال: ولو قلت: سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبين ذلك الرفع الذي في الجملة، وليس الذي قال الفرّاء من ذلك، كما قال: لأن كم وإن كانت من حروف الاستفهام فإنها لم تجعل في هذا الموضع للاستفهام، بل هي واقعة موقع الأسماء الموصوفة، ومعنى الكلام ما قد ذكرنا قبل وهو: أفلم يبين لهم كثرة إهلاكنا قبلهم القرون التي يمشون في مساكنهم، أو أفلم تهدهم القرون الهالكة، وقد ذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( أفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ مَنْ أهْلَكْنا) فكم واقعة موقع من في قراءة عبد الله، هي في موضع رفع بقوله ( يَهْدِ لَهُمْ ) وهو أظهر وجوهه، وأصحّ معانيه، وإن كان الذي قاله وجه ومذهب على بعد.

وقوله ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى ) يقول تعالى ذكره: إن فيما يعاين هؤلاء ويرون من آثار وقائعنا بالأمم المكذّبة رسلها قبلهم، وحلول مثلاتنا بهم لكفرهم بالله (لآيات) يقول: لدلالات وعبرا وعظات (لأولي النهى) يعني: لأهل الحجى والعقول، ومن ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة ما يضره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( لأولِي النُّهَى ) يقول: التقى.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى ) أهل الورع.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[128] ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

وقفة

[128] ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ كانوا مطمئنين؛ رزقهم وفير، مال، أولاد، لكن كم يزيل العناد وعدم الإذعان للحق من نعمة!

وقفة

[128] ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ ليس الخبر كالمعاينة، وما راءٍ كمن سمع، ومن شاهد ما حصل للأمم الماضية ورأى آثارها البائدة، حصل له العبرة البالغة.

لمسة

[128] ختمت الآية بـ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى﴾، ولم يقل: (إن في ذلك لآيات لهم) كما قال: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾؛ ليحصر فائدة هذه العبر عند أصحاب العقول؛ للإيحاء إلى أن الذين لم يتعظوا بهذه الآيات ولم يهتدوا بها هم عديمو العقل.

الإعراب :

- ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ: ﴾

- الألف: ألف إنكار بلفظ استفهام لا محل لها. الفاء: عاطفة على معطوف عليه منوي من جنس المعطوف. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يهد: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره حرف العلة-أي ألم يتبين. لهم: جار ومجرور متعلق بيهدي أي لهؤلاء الكفرة اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. وفاعل «يهد» الجملة بعده بمعناها ومضمونها بتقدير: ألم يهد لهم هذا ولا يجوز أن يكون فاعل الفعل «كم» لأنها استفهام خبري له الصدارة في الكلام ولا يعمل فيه ما قبله. ويجوز أن يكون الفاعل من معنى الفعل وهو التبيين.

- ﴿ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ: ﴾

- خبرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل «أهلك».أهلك: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. قبل: ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بأهلك وعلامة نصبه الفتحة. وهو مضاف و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ مِنَ الْقُرُونِ: ﴾

- جار ومجرور بيان لكم الخبرية وتمييز لها كما يميز العدد بالجنس يعني عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا. بمعنى: من أمم والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة لكم. التقدير: عددا كبيرا حالة كونه من القرون أهلكنا.

- ﴿ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ: ﴾

- الجملة: في محل نصب حال. بمعنى: هم الآن يمشون في مساكن الأمم التي أهلكناها ويرون آثارهم وما تركوا وراءهم.يمشون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. في مساكن: جار ومجرور متعلق بيمشون و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى: ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في الآية الكريمة الرابعة والخمسين.'

المتشابهات :

| طه: 128 | ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ |

|---|

| الأعراف: 100 | ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ﴾ |

|---|

| السجدة: 26 | ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [128] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عز و جل حالَ من أعرض عن ذكرِ اللهِ في الآخرة؛ وَبَّخَ اللهُ هنا كفارَ مكة الذين لم يعتبروا بما أصاب أمثالهم من الأمم السابقة، كقوم نوح وعاد وثمود، وهم يمشون في ديارهم، ويرون آثار هلاكهم؛ فقال تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يهد:

1- بالياء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالنون، وهى قراءة فرقة، منهم: ابن عباس، والسلمى.

يمشون:

وقرئ:

بالتشديد، مبنيا للمفعول، وهى قراءة ابن السمفيع.

مدارسة الآية : [129] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ .. ﴾

التفسير :

هذا تسلية للرسول، وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم، ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب، ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك، المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم، وضرب الأجل المسمى، فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله، هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله، فيتوب عليهم، ويرفع عنهم العقوبة، إذا لم تحق عليهم الكلمة.

ثم بين- سبحانه- بعض مظاهر فضله على هؤلاء المشركين الذين أرسل الرسول صلّى الله عليه وسلّم لإنقاذهم من الكفر والضلالة فقال- تعالى-: وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى.

والمراد بالكلمة السابقة، ما تفضل الله- تعالى- به من تأخير عذاب الاستئصال عن هذه الأمة التي بعث فيها الرسول صلّى الله عليه وسلّم تكريما له كما قال- تعالى- وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ... أو لأن من نسلهم من يؤمن بالله حق الإيمان، أو لحكم أخرى يعلمها- سبحانه- ولزاما: مصدر بمعنى اسم الفاعل، وفعله لازم كقاتل.

وقوله: وَأَجَلٌ مُسَمًّى معطوف على كَلِمَةٌ.

والمعنى: ولولا الوعد السابق منا بتأخير العذاب عن هؤلاء المشركين إلى يوم القيامة.

ولولا الأجل المسمى المحدد في علمنا لانتهاء أعمارهم، لما تأخر عذابهم أصلا، بل لكان العذاب لازما لهم في الدنيا، ونازلا بهم كما نزل بالسابقين من أمثالهم في الكفر والضلال.

ثم أمر الله- تعالى- رسوله صلّى الله عليه وسلّم بالمداومة على الصبر، وعلى الإكثار من ذكره- تعالى- ونهاه عن التطلع إلى زينة الحياة الدنيا.

فقال- تعالى-:

قال تعالى : ( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ) أي : لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة;

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129)

يقول تعالى ذكره ( وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ) يا محمد أن كلّ من قضى له أجلا فإنه لا يخترمه قبل بلوغه أجله ( وَأَجَلٌ مُسَمًّى ) يقول: ووقت مسمى عند ربك سماه لهم في أمّ الكتاب وخطه فيه، هم بالغوه ومستوفوه ( لَكَانَ لِزَامًا ) يقول: للازمهم الهلاك عاجلا وهو مصدر من قول القائل: لازم فلان فلانا يلازمه ملازمة ولزاما: إذا لم يفارقه، وقدّم قوله ( لَكَانَ لِزَامًا ) قبل قوله ( وَأَجَلٌ مُسَمًّى ) ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، فاصبر على ما يقولون.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى ، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ( وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ) الأجل المسمى: الدنيا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ) وهذه من مقاديم الكلام، يقول: لولا كلمة سبقت من ربك إلى (1) .

أجل مسمى كان لزاما، والأجل المسمى، الساعة، لأن الله تعالى يقول بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ .

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ) قال: هذا مقدّم ومؤخر، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما.

واختلف أهل التأويل في معنى قوله ( لَكَانَ لِزَامًا ) فقال بعضهم: معناه: لكان موتا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ قال: ثني أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( لَكَانَ لِزَامًا ) يقول: موتا.

وقال آخرون: معناه لكان قتلا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد ( لَكَانَ لِزَامًا ) واللزوم: القتل.

---------------

الهوامش :

(1) لعله يريد : لولا أن الله سبقت كلمته بتأخير عذابهم إلى أجل مسمى . ويجوز أن تكون " إلى " وضعت في موضع واو العطف سهوًا من الناسخ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[129] ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ هذا تسلية للرسول ﷺ وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم، ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببًا وناشئًا عن الذنوب، ملازمًا لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك، المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم، وضرب الأجل المسمى، فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله، هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله، فيتوب عليهم، ويرفع عنهم العقوبة، إذا لم تحق عليهم الكلمة.

وقفة

[129] ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ ما سبب رفع أجل مع أنها معطوفة على منصوب؟ الجواب: لأن التقدير: ولولا كلمةُ ... وأجلٌ، فهي معطوفة على مرفوع وهي (كلمةٌ)، وهذا الأظهر في إعرابها عند الأكثرين، وللزمخشري توجيه آخر.

الإعراب :

- ﴿ وَلَوْلا كَلِمَةٌ: ﴾

- الواو: استئنافية. لو حرف شرط غير جازم. كلمة: مبتدأ مرفوع بالضمة وخبره محذوف وجوبا.

- ﴿ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل رفع صفة-نعت-لكلمة. سبقت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. من ربك: جار ومجرور متعلق بسبقت والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالاضافة بمعنى: لولا كلمة سابقة من ربك بتأخير العذاب الى يوم القيامة. أي أن الكلمة السابقة هي العدة بتأخير جزائهم الى الآخرة..

- ﴿ لَكانَ لِزاماً: ﴾

- اللام واقعة في جواب لَوْلا» الجملة الفعلية بعدها: جواب شرط غير جازم لا محل لها. والجملة الاسمية من «كلمة» مع خبرها المحذوف: ابتدائية لا محل لها. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسم «كان» محذوف بمعنى: لكان عذابهم بما عذبنا به الأمم السابقة لازما لهم. أو لكان مثل إهلاكنا عادا وثمودا لازما لهؤلاء الكفرة. لزاما: خبر «كان» منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَأَجَلٌ مُسَمًّى: ﴾

- معطوفة بالواو على المبتدأ «كلمة» مرفوعة مثلها بالضمة. مسمى: صفة-نعت-لأجل مرفوعة بالضمة المقدرة للتعذر على الألف المقصورة قبل تنوينها ونونت الألف للتنكير أي لأن الكلمة نكرة. وفي الآية الكريمة أخر المعطوف وقدم جواب «لولا».'

المتشابهات :

| يونس: 19 | ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ |

|---|

| هود: 110 | ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ |

|---|

| طه: 129 | ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ |

|---|

| فصلت: 45 | ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ |

|---|

| الشورى: 14 | ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [129] لما قبلها : وبعد أن هَدَّدَ اللهُ كفارَ مكة بالهلاك كهلاك المكذبين من الأمم السابقة؛ ذكرَ هنا سَبَبَ التأخيرِ عنهم، وهو: أنه لن يهلك هذه الأمة بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم، قال تعالى:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [130] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ .. ﴾

التفسير :

أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك، ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه، في هذه الأوقات الفاضلة، قبل طلوع الشمس وغروبها، وفي أطراف النهار، أوله وآخره، عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك، ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك، وتقر عينك بعبادة ربك، وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر.

والفاء في قوله- تعالى-: فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ ... فصيحة، أى: إذا كان الأمر كما ذكرنا لك- أيها الرسول الكريم- من أن تأخير عذاب أعدائك للإمهال وليس للإهمال.. فاصبر على ما يقولونه في شأنك من أنك ساحر أو مجنون.. وسر في طريقك دون أن تلتفت إلى إيذائهم أو مكرهم واستهزائهم.

ثم أرشده- سبحانه- إلى ما يشرح صدره، ويجلو همه فقال: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها، وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى.

أى: وعليك- أيها الرسول الكريم- أن تكثر من تسبيح ربك وتحميده وتنزيهه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفي ساعات الليل وفي «أطراف النهار» .

أى: في الوقت الذي يجمع الطرفين، وهو وقت الزوال، إذ هو نهاية النصف الأول من النهار، وبداية النصف الثاني منه، إذ في هذا التسبيح والتحميد والتنزيه لله- تعالى- والثناء عليه بما هو أهله، جلاء للصدور، وتفريج للكروب وأنس للنفوس، واطمئنان للقلوب.

ويرى كثير من المفسرين، أن المراد بالتسبيح هنا: إقامة الصلاة والمداومة عليها.

قال ابن كثير: قوله وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يعنى صلاة الفجر وَقَبْلَ غُرُوبِها يعنى صلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته- أى: لا ينالكم ضيم في رؤيته بأن يراه بعضكم دون بعض- فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية..

وقوله: وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ أى: من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء. وَأَطْرافَ النَّهارِ في مقابلة آناء الليل لَعَلَّكَ تَرْضى كما قال- سبحانه-: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى .

ولهذا قال لنبيه مسليا له : ( فاصبر على ما يقولون ) أي : من تكذيبهم لك ، ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) يعني : صلاة الفجر ، ( وقبل غروبها ) يعني : صلاة العصر ، كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : " إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، فافعلوا " ثم قرأ هذه الآية .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عمارة بن رويبة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " .

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير ، به .

وفي المسند والسنن ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة ، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه ، وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين " .

وقوله : ( ومن آناء الليل فسبح ) أي : من ساعاته فتهجد به . وحمله بعضهم على المغرب والعشاء ، ( وأطراف النهار ) في مقابلة آناء الليل ، ( لعلك ترضى ) كما قال تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) [ الضحى : 5 ] .

وفي الصحيح : " يقول الله : يا أهل الجنة ، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط عليكم بعده أبدا " .

وفي الحديث [ الآخر ] يقال : " يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه . فيقولون : وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ، ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه ، وهي الزيادة " .

وقوله ( فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ) يقول جلّ ثناؤه لنبيه: فاصبر يا محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون بآيات الله من قومك لك إنك ساحر، وإنك مجنون وشاعر ونحو ذلك من القول ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ) يقول: وصل بثنائك على ربك، وقال: بحمد ربك، والمعنى: بحمدك ربك، كما تقول: أعجبني ضرب زيد، والمعنى: ضربي زيدا، وقوله: ( قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) وذلك صلاة الصبح ( وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) وهي العصر ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ) وهي ساعات الليل، واحدها: إنى، على تقدير حمل، ومنه قول المنخل السعدي:

حُـلْوٌ وَمُـرّ كَـعطْفِ القِـدْحِ مِرَّتُـهُ

فِـي كُـلّ إنـي قَضَـاهُ اللَّيْـلُ يَنْتَعِلُ (2)

ويعني بقوله ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ) صلاة العشاء الآخرة، لأنها تصلى بعد مضيّ آناء من الليل. وقوله ( وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ) : يعني صلاة الظهر والمغرب، وقيل: أطراف النهار، والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرتا، لأن صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول، وفي أوّل طرف النهار الآخر، فهي في طرفين منه، والطرف الثالث: غروب الشمس، وعند ذلك تصلى المغرب، فلذلك قيل أطراف، وقد يحمل أن يقال: أريد به طرفا النهار. وقيل: أطراف، كما قيل صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فجمع، والمراد: قلبان، فيكون ذلك أول طرف النهار الآخر، وآخر طرفه الأول (3) .

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن ابن أبي زيد، عن ابن عباس (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) قال: الصلاة المكتوبة.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى القمر ليلة البدر فقال: " إنَّكُمْ راَءُونَ رَبَّكُمْ كَما تَرَوْنَ هَذَا، لا تُضَامُونَ فِي رُؤيته، فإن اسْتَطَعْتُم أنْ لا تُغْلَبْوا عَلى صَلاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها فافْعَلُوا " ثم تلا( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) ".

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) قال ابن جريج: العصر، وأطراف النهار قال: المكتوبة.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قَتادة في قوله ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) قال: هي صلاة الفجر ( وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) قال: صلاة العصر ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ) قال: صلاة المغرب والعشاء ( وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ) قال: صلاة الظهر.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ) قال: من آناء الليل: العتمة، وأطراف النهار: المغرب والصبح ، ونصب قوله ( وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ) عطفا على قوله ( قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) لأن معنى ذلك: فسبح بحمد ربك آخر الليل، وأطراف النهار.

وبنحو الذي قلنا في معنى ( آنَاءَ اللَّيْلِ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: قال ابن عباس ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ) قال: المصلى من الليل كله.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، قال: سمعت الحسن قرأ ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ) قال: من أوّله، وأوسطه، وآخره.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله ( وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ) قال: آناء الليل: جوف الليل.

وقوله ( لَعَلَّكَ تَرْضَى ) يقول: كي ترضى.

وقد اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والعراق ( لَعَلَّكَ تَرْضَى ) بفتح التاء. وكان عاصم والكسائي يقرآن ذلك ( لَعَلَّك تُرْضَى) بضم التاء، ورُوي ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي، وكأن الذين قرءوا ذلك بالفتح، ذهبوا إلى معنى: إن الله يعطيك، حتى ترضى عطيَّته وثوابه إياك، وكذلك تأوّله أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( لَعَلَّكَ تَرْضَى ) قال: الثواب، ترضى بما يثيبك الله على ذلك.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج ( لَعَلَّكَ تَرْضَى ) قال: بما تعطى، وكأن الذين قرءوا ذلك بالضم، وجهوا معنى الكلام إلى لعل الله يرضيك من عبادتك إياه، وطاعتك له. والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء، وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، متفقتا المعنى، غير مختلفتيه، وذلك أن الله تعالى ذكره إذا أرضاه، فلا شكّ أنه يرضى، وأنه إذا رضي فقد أرضاه الله، فكل واحدة منهما تدلّ على معنى الأخرى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب.

----------------------

الهوامش :

(2) ( في اللسان : أنى ) لأني : واحد آناء الليل ، وهي ساعاته ، وفي التنزيل العزيز : ( ومن آناء الليل ) . قال أهل اللغة : منهم الزجاج : آناء الليل : ساعاته ، واحدها : إني وإني ؛ فمن قال : إني ، فهو مثل نحى وأنحاء ؛ ومن قال : إني فهو مثله معي وأمعاء ؛ قال الهذلي المتنخل :

السَّــالِكُ الثَّغْــرَ مَخْشِـيًّا مَـوَارِدُهُ

بكُــلِّ إنــي قَضَـاه اللَّيْـلُ يَنْتَعِـلُ

قال الأزهري : كذا رواه ابن الأنباري ، وأنشد الجوهري : " حلو ومر . . . البيت " ونسبه أيضًا المتنخل ؛ فإما أن يكون هو البيت يعنيه ، أو آخر من قصيدة أخرى .

(3) في الأصل : الآخر ؟ وهو سهو من الكاتب . كما تبين من عبارة المؤلف .

المعاني :

التدبر :

عمل

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ ليقتدِ الدَّاعيةُ بصبرِ النَّبي ﷺ على أذى المَدعُوِين.

عمل

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ لا تتوقع من البعض أن يكون لسانًا صادقًا بذكر حسناتك، فالبعض سخر الله ألسنهم لرفع درجاتك، فاصبر يا رعاك الله!

عمل

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ امض في طريق الإصلاح، لا تلتفت لكلماتهم الجارحة، جزعُ المصلح أو استعجاله خسارة على أقوام ليست عليه وحده.

وقفة

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ لقد كانت أذيتهم أفعالًا وأقوالًا؛ ولكن الأقوال أكثر ألمًا للعقلاء وأعمق جرحًا.

وقفة

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ فإن قولهم لا يضر الحق شيئًا، ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم.

وقفة

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ أحسن مواساة لأحبابك أن تساعدهم على تخطي آلام ما يقوله الآخرون عنهم.

وقفة

[130] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ﴾ بعض الأزمات ليس لها إلا الصبر، لا تجهد نفسك في اكتشاف الحلول كثيرًا.

وقفة

[130] في الحِجر: ﴿يضيق صدرك بما يقولون * فسبِّح﴾ [الحجر: 97، 98]، وفي طه: ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح﴾، وفي ق: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ﴾ [ق: 39]؛ جاءك خبر الداء والدواء.

عمل

[130] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ﴾ تجاوز كلام الآخرين فيك، لا يمنعك عن مواصلة العمل.

وقفة

[130] ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ﴾ الطريق إلى الرضا تسبيح يجل الله ويقدسه ويعظمه.

اسقاط

[130] الله جل في علاه يقول لرسوله عندما اجتمع الأعداء عليه: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، فما أحوجنا لهذا الهدي عند أذية أحدٍ لنا.

عمل

[130] اطفئ حرارة الكلمة بالصبر والتسبيح، تدبر: ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ﴾.

وقفة

[130] من أعظم ما يثبت الإنسان ويُصبّره على أذى المخالفين: أداء الصلاة في وقتها ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَاﲂ﴾.

وقفة

[130] من أعظم ما يُعين المؤمن على تحمّل كلام الحاسدين: الاستعانة بالتسبيح والصلاة ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾.

وقفة

[130] ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة، والإعراض عما متع الله الكفّار برفاهية العيش، ووعده بأن العاقبة للمتقين.

وقفة

[130] من أعلى مقامات العارفين وأحلاها: الرضا! والطريق إليه بأمرين: صبر جميل، وذكر كثير طويل: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾.

وقفة

[130] تريد الرضا؟ ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾، لا راد لفضله ﷻ.

وقفة

[130] من رام الرضا فعليه بأمرين: الصبر، والذكر ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾.

وقفة

[130] تريد انشراح الصدر، تريد ذهاب الهم، تريد راحة البال، تريد الصبر على البلاء، إليك الحل: ﴿فَاصبِر عَلى ما يَقولونَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُروبِها وَمِن آناءِ اللَّيلِ فَسَبِّح وَأَطرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرضى﴾

تفاعل

[130] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ قل الآن: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم».

وقفة

[130] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ شمس التسبيح تشرق في قلبك قبل أن تشرق الشمس على الحياة.

وقفة

[130] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

عمل

[130] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ جبال الهموم التي على صدرك لا شيء يزيحها كذكرك لربك، فالهج باسمه بكل حين، والكريم لن يخيبك.

وقفة

[130] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله.

عمل

[130] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ إذا أوذيت فاحرص على كثرة التسبيح؛ خاصة بعد الفجر وقبيل المغرب؛ فإنه سببٌ لراحة القلب.

عمل

[130] قل أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء قبل غروبها، ولا تنسَ أن تسبح الله في بقية ليلك ونهارك ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾.

عمل

[130] أكثر التسبيح؛ وستنال الرضا: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى﴾.

وقفة

[130] ذكر الله في كتابه أوقات الصلوات، تارة ثلاثة كما في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: في قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: 17، 18]، وقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾، وقوله: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: 39، 40]، والسنة فسرت ذلك وبينته وأحكمته.

وقفة

[130] ﴿وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ في الليل جاء بجميع أجزاءه، وفي النهار جاء بأطرافه، ذلك لأن النهار محل شغل، وبحث عن الرزق، فينشغل المرء به عن التسبيح، أما الليل فمحل السكون والراحة والفراغ، فيكون متفرغًا للتسبيح والذكر في أي وقتٍ من أوقاته.

عمل

[130] ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ الطريق إلى الرضا: سبح.

وقفة

[130] ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ التسبيح سبب تنال به الرضا النفسي.

وقفة

[130] كلما زاد (تسبيحك) زاد (رضاك) عن الله ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾، سبحان الله.

عمل

[130] صل ليعطيك الله حتى ترضى ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾، وبقدر الزيادة يكون العطاء.

وقفة

[130] ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ ولن ترضى في الآخرة إلا إذا أرضيت الله في الدنيا.

الإعراب :

- ﴿ فَاصْبِرْ: ﴾

- الفاء: استئنافية. اصبر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ عَلى ما يَقُولُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق باصبر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى. يقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى: على ما يقولون فيك وفي دينك. والجملة الفعلية «يقولون» صلة الموصول لا محل لها. والعائد ضمير منصوب محلا لأنه مفعول به. التقدير: ما يقولونه ويجوز أن تكون «ما» مصدرية فتكون «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بعلى التقدير على قولهم فيك وفي دينك. وجملة «يقولون» صلة «ما» «المصدرية لا محل لها من الإعراب.

- ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ: ﴾

- وسبح: معطوفة بالواو على «اصبر» وتعرب إعرابها بمعنى: وقدس ربك ونزهه عن النقص. بحمد: جار ومجرور في محل نصب حال بمعنى: وأنت حامد لربك على توفيقه لك بالتسبيح وإعانته لك عليه. والمراد بالتسبيح الصلاة أو على ظاهره وهو التنزيه. ربك: مضاف اليه مجرور بالكسرة والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ: ﴾

- بمعنى صل لله وقت الفجر. قبل: ظرف زمان متعلق بسبح منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف.طلوع: مضاف اليه مجرور بالكسرة وهو مضاف أيضا. الشمس: مضاف اليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ وَقَبْلَ غُرُوبِها: ﴾

- معطوفة بالواو على قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» وتعرب إعرابها. و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. بمعنى: وقتي الظهر والعصر.

- ﴿ وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ: ﴾

- بمعنى: ومن ساعات الليل. و «آناء» جمع «إني» من آناء: جار ومجرور متعلق بسبح وهنا قدم الوقت على الفعل. الليل:مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ: ﴾

- فسبح: تعرب إعراب «فاصبر» بمعنى فصل لربك وأطراف انهار: معطوفة بالواو على آناء الليل» وتعرب إعراب موضعها وهو شبه الجملة في محل نصب على الظرفية.

- ﴿ لَعَلَّكَ تَرْضى: ﴾

- لعل: حرف مشبه بالفعل يعمل عمل «إن» ومن أخواتها والكاف ضمير متصل وهو ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب اسم «لعل».ترضى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. والجملة الفعلية «ترضى» في محل رفع خبر «لعل» بمعنى: اذكر الله هذه الأوقات طمعا ورجاء النيل منه سبحانه ما به ترضى نفسك ويسر قلبك.'

المتشابهات :

| طه: 130 | ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ |

|---|

| ق: 39 | ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [130] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرَ اللهُ عز و جل نبيَّه صلى الله عليه وسلم بأنَّه لن يُهلِك هذه الأمة بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم؛ أمَرَه هنا بالصبر، والإكثار من ذكره تعالى، قال تعالى:

﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأطراف:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالخفض، عطفا على «آناء» وهى قراءة الحسن، وعيسى بن عمر.

ترضى:

وقرئ:

بضم التاء، أي: يرضيك ربك، وهى قراءة أبى حيوة، وطلحة، والكسائي، وأبى بكر، وأبان، وعصمة، وأبى عمارة، عن حفص، وأبى زيد، عن المفضل، وأبى عبيد، ومحمد بن عيسى الأصبهانى.

مدارسة الآية : [131] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا .. ﴾

التفسير :

أي:لا تمد عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها، من المآكل والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا، وتمضي جميعا، وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة، وإنما جعلها الله فتنة واختبارا، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عملا، كما قال تعالى:{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا* وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا}

{ وَرِزْقُ رَبِّكَ} العاجل من العلم والإيمان، وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم، والعيش السليم في جوار الرب الرحيم{ خير} مما متعنا به أزواجا، في ذاته وصفاته{ وَأَبْقَى} لكونه لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، كما قال تعالى:{ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى}

وفي هذه الآية، إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا، وإقبالا عليها، أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا.

وبعد هذا الأمر بالتسبيح، جاء النهى عن الإعجاب بالدنيا وزينتها فقال- تعالى-:

وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ...

أى: أكثر- أيها الرسول الكريم- من الاتجاه إلى ربك، ومن تسبيحه وتنزيهه ومن المداومة على الصلاة ولا تطل نظر عينيك بقصد الرغبة والميل إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ.

أى: إلى ما متعنا به أصنافا من هؤلاء المشركين، بأن منحناهم الجاه والمال والولد.

وما جعلناه لهم في هذه الدنيا بمثابة الزهرة التي سرعان ما تلمع ثم تذبل وتزول.

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله أَزْواجاً مِنْهُمْ أى: أصنافا من الكفرة، وهو مفعول مَتَّعْنا قدم عليه الجار والمجرور للاعتناء به.. وقيل الخطاب له صلّى الله عليه وسلّم والمراد أمته، لأنه كان أبعد الناس عن إطالة النظر إليها، وهو القائل: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما أريد به وجه الله- تعالى-» وكان صلّى الله عليه وسلّم شديد النهى عن الاغترار بها.

ويؤخذ من الآية أن النظر غير الممدود معفو منه، وكأن المنهي عنه في الحقيقة هو الإعجاب بذلك، والرغبة فيه، والميل إليه.

وقوله: زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا أى: زينتها وبهجتها. وهو منصوب بمحذوف يدل عليه مَتَّعْنا.

أى: جعلنا لهم زهرة، أو على أنه مفعول ثان، بتضمين متعنا معنى أعطينا، فأزواجا مفعول أول، وزهرة هو المفعول الثاني.. .

وقوله: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ بيان للحكمة من هذا التمتيع والعطاء أى متعنا هؤلاء الكافرين بالأموال والأولاد.. لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم بهذا المتاع، فإذا آمنوا وشكروا زدناهم من خيرنا، وإذا استمروا في طغيانهم وجحودهم وكفرهم، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

فالجملة الكريمة تنفر العقلاء من التطلع إلى ما بين أيدى الكفار من متاع، لأن هذا المتاع سيئ العاقبة، إذا لم يستعمل في طاعة الله- تعالى-.

وقوله- سبحانه-: وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى تذييل قصد به الترغيب فيما عند الله- تعالى- من طيبات.

أى: وما رزقك الله إياه- أيها الرسول الكريم- في هذه الدنيا من طيبات. وما ادخره لك في الآخرة من حسنات، خير وأبقى مما متع به هؤلاء الكافرين من متاع زائل سيحاسبهم الله- تعالى- عليه يوم القيامة حسابا عسيرا، لأنهم لم يقابلوا نعم الله عليهم بالشكر، بل قابلوها بالجحود والكفران.

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يراها قد رسمت للمؤمن أفضل الطرق وأحكمها، لكي يحيا حياة فاضلة طيبة، حياة يعتز فيها صاحبها بالمعاني الشريفة الباقية، ويعرض عن المظاهر والزخارف الزائلة.

يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم ، وما فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة ، ونعمة حائلة ، لنختبرهم بذلك ، وقليل من عبادي الشكور .

وقال مجاهد : ( أزواجا منهم ) يعني : الأغنياء فقد آتاك [ الله ] خيرا مما آتاهم ، كما قال في الآية الأخرى : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) [ الحجر : 87 ، 88 ] ، وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف ، كما قال تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) [ الضحى : 5 ] ولهذا قال : ( ورزق ربك خير وأبقى ) .

وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه ، حين آلى منهم فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرظ ، وأهب معلقة ، فابتدرت عينا عمر بالبكاء ، فقال رسول الله : " ما يبكيك ؟ " . فقال : يا رسول الله ، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت صفوة الله من خلقه؟ فقال : " أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا " .

فكان صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها ، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا ، في عباد الله ، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد .

قال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا " . قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال : " بركات الأرض " .

وقال قتادة والسدي : زهرة الحياة الدنيا ، يعني : زينة الحياة الدنيا .

وقال قتادة ( لنفتنهم فيه ) لنبتليهم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم، متعة في حياتهم الدنيا، يتمتعون بها، من زهرة عاجل الدنيا ونضرتها( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) يقول: لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك، ونبتليهم، فإن ذلك فانٍ زائل، وغُرور وخدع تضمحلّ( وَرِزْقُ رَبِّكَ ) الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى، وهو ثوابه إياه (خَيْرٌ) لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا(وأبْقَى) يقول: وأدوم، لأنه لا انقطاع له ولا نفاد، وذكر أن هذه الآية نـزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهوديّ يستسلف منه طعاما، فأبى أن يسلفه إلا برهن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن موسى بن عبيدة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي رافع، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهودي يستسلفه، فأبى أن يعطيه إلا برهن، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنـزل الله ( وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ).

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا محمد بن كثير، عن عبد الله بن واقد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي رافع، قال: نـزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف: فأرسلني إلى يهودي بالمدينة يستسلفه، فأتيته، فقال: لا أسلفه إلا برهن، فأخبرته بذلك، فقال: إنِّي لأمِينٌ فِي أهْلِ السَّماءِ وفي أهْلِ الأرْضِ، فاحْمِلْ دِرْعِي إليه، فنـزلت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وقوله (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) إلى قوله وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ويعني بقوله: ( أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ) رجالا منهم &; 18-404 &; أشكالا وبزهرة الحياة الدنيا: زينة الحياة الدنيا.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) : أي زينة الحياة الدنيا، ونصب زهرة الحياة الدنيا على الخروج من الهاء التي في قوله به من ( مَتَّعْنَا بِهِ ) ، كما يقال: مررت به الشريف الكريم، فنصب الشريف الكريم على فعل مررت، وكذلك قوله ( إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) تنصب على الفعل بمعنى: متعناهم به زهرة في الحياة الدنيا وزينة لهم فيها، وذكر الفراء أن بعض بني فقعس أنشده:

أبَعْـد الَّـذِي بالسَّـفْح سَـفْحِ كُـوَاكِب

رَهِينَــةَ رَمْسٍ مِـنْ تُـرَابٍ وَجَـنْدَلِ (4)

فنصب رهينة على الفعل من قوله: " أبعد الذي بالسفح "، وهذا لا شك أنه أضعف في العمل نصبا من قوله ( مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ) لأن العامل في الاسم وهو رهينة، حرف خافض لا ناصب.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة، قوله: ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) قال: لنبتليهم فيه ( وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) مما متَّعنا به هؤلاء من هذه الدنيا.

---------------

الهوامش:

(4) البيت من شواهد الفراء عن بعض بني فقعس ، كما قال المؤلف. وكواكب بضم الكاف : جبل بعينه ، ورهينة الرمس الذي نزل واستقر به لا يبرحه . والرمس : القبر . أو التراب والصخور يوارى بها الميت في لحده . والجندل : الصخر والشاهد في البيت : نصب رهينة على الخروج كما قال المؤلف ، كما نصبت " زهرة الحياة الدنيا " . قال صاحب تاج العروس : والخروج عن أئمة النحو : هو النصب على المفعولية ، وهو عبارة البصريين ، لأنهم يقولون في المفعول : هو منصوب على الخروج : أي خروجه عن طرفي الإسناد وعمدته ، وهو كقولهم له ( فضلة ) . أه . أراد المؤلف أن رهينة منصوب على البدل من محل المجرور ( بالسفح ) ، لأنه محله النصب على المفعولية . وقد تبين أبو البقاء العكبري في " إعراب القرآن " وجوه نصب " زهرة الحياة " قال ( 2 : 68 ) في نصبه أوجه : ( أحدها ) : أن يكون منصوبا بفعل محذوف ، دل عليه " متعنا " أي جعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا . و ( الثاني ) : أن يكون بدلا من موضع ( به ) . و ( الثالث ) : أن يكون بدلا من أزواج . والتقدير : ذوي زهرة ؛ فحذف المضاف . ويجوز أن يكون جعل الأزواج زهرة على المبالغة . ولا يجوز على أن يكون صفة ، لأنه معرفة ، وأزواجا : نكرة . و ( الرابع ) : أن يكون على الذم ، أي أذم أو أعنى . و ( الخامس ) : أن يكون بدلا من ( ما ) . اختاره بعضهم . وقال آخرون : لا يجوز ؛ لأن قوله تعالى : ( لنفتنهم ) من صلة " متعنا " ، فيلزم منه الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي . و ( السادس ) : أن يكون حالا من الهاء ، أو من ( ما ) ، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وجر الحياة على البدل . وممن اختاره مكي ( لعله أبو الحرم مكي بن ريان الماكسيني الضرير ) ، وفيه نظر . و ( السابع ) : أنه تمييز لما ، أو للهاء في ( به ) ، حكي عن الفراء ، وهو غلط ، لأنه معرفة . أه .

المعاني :

التدبر :

عمل

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ الحسد سوء أدب مع الله، لا ترهق نفسك بالمقارنات؛ لأنه كلما اتسعت عيناك ضاق صدرك، ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ عينيك؛ فضلًا عن أن تمد يديك.

وقفة

[131] كان عروة بن الزبير إذا رأى شيئًا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله، وهو يقرأ الآية: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ...﴾، ثم ينادي بالصلاة: «الصلاة يرحمكم الله»، ويصلي.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ إذا أعطاك الله من نعمه لتُصلح آخرتك فلا تأسف على حطام الدنيا.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ فهي بداية اختلال التصورات ووساوس الحسرات وضغط المقارنات، ومهما تفننت وسائل الإعلام ستكون في مأمن منها.

وقفة

[131] ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ: ﺿَﺒﻂ ﺻﻮﺗﻨﺎ: ﴿وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ﴾[لقمان: 19]، وضَبط مجالسنا: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، ﻭﺿَﺒﻂ ﻣﺸﻴﺘﻨﺎ: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [لقمان: 37]، ﻭﺿَﺒﻂ ﻧﻈﺮﺍﺗﻨﺎ: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا﴾، ﻭﺿَﺒﻂ ﺳﻤﻌﻨﺎ: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، ﻭﺿَﺒﻂ ﻃﻌﺎﻣﻨﺎ: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]، ﻭﺿَﺒﻂ ﺃﻟﻔﺎﻇﻨﺎ: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]؛ ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻔﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﺒﻂ ﺣﻴﺎﺗﻚ.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ التطلع لما فى أيدى الناس يرهق روحك؛ اقنع لما فى يدك تكن أغنى الناس.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ دليل على أنه ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدنيا نظرة المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ ليس كلُ ما تتمنى الحصولَ عليه هو خيرٌ لك، ربما أبعدَه اللهُ عنك رحمةً بك، فكن راضيًا بقسمةِ اللهِ لك.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ دليل على أنه ينبغي للموفق أن لا ينظر إلى زينة الدنيا نظرة المعجب المفتون.

وقفة

[131] إذا قطفت زهرة، فكم تبقى محافظة على جمالها؟ مدة قصيرة، ثم تذبل وتموت، وكذا الدنيا ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

وقفة

[131] التفاتنا لما في أيديهم، أفقدنا السعادة بما في أيدينا ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ تأملت هذه الآية، فوجدتها العلاج الكافي الشافي للقلوب، والتي تريحها من أعظم ما يشغلها، لأن ما متع به الآخرون، وامتنع عنك شرعًا أو قدرًا ومددت إليه عينك كان ذلك من أعظم ما يشغل القلب همًا وغمًا وتعلقًا، وكان فيه فتنة.

وقفة

[131] ومن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾، وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين، وإنما فيه راحة النفس فقط، كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي قد يستعان به على الحق.

وقفة

[131] قال ابن رجب: «مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهم برزق الله تعالى، وتعظم عنده نعمة الله عليه بنظره في الدنيا إلى من دونه، ومجالسة الأغنياء توجب السخط بالرزق، ومد العين إلى زينتهم وما هم فيه، وقد نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك فقال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾».

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحًا إلى زينة الدنيا وإقبالًا عليها أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم الآخرة الدائم.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ مدُّ النظر هو تطويله فلا يكاد صاحبه يرده استحسانًا للمنظور إليه، وإعجابًا به، وتمنيًا أن يكون له، فلا تمد نظرك لنعيم الدنيا، وانظر إلى ما زادك الله في الدين.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحًا إلى زينة الدنيا، وإقبالًا عليها، أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا.

وقفة

[131] ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ كان عمر بن الخطاب t يوقظ أهل داره لصلاة الليل، ويصلي هو ويتمثل بهذه الآية.

وقفة

[131] علاج قرآني للحسد: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾، أعظم ما ينمي الحسد ويغذيه: امتداد العين إلى ما متع الله به عباده من متاع المال والبنين وغير ذلك، وقد نهى الله نبيه ﷺ عن مد العين إلى ما عند الغير؛ ففيها إرشاد إلى علاج الحسد.

عمل

[131] ﴿وَلا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلى ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّنيا لِنَفتِنَهُم فيهِ وَرِزقُ رَبِّكَ خَيرٌ وَأَبقى﴾ فى الحالتين أى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة نعلم أن الله هو الرازق، ولكن الخيرية والدوام فى رزق الآخرة، فاسع لها.

عمل

[131] إذا رأيت من زاده الله في زينة الدنيا عليك؛ فلا تمدن عينيك إليه، وتذكر ما زادك الله في الدين عليه ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾.

عمل

[131] ارض بما قسم الله لك، ولا يغرنك من افتتن بدنياه ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾.

وقفة

[131] ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الدنيا كالزهرة، جميلة المنّظر قصيرة العمر.

وقفة

[131] ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ جمَعت الدنيا زينة وقصر العمر، فكان أبلغ وصف لها أن تكون مجرد (زهرة) ستذبل يومًا ما.

وقفة

[131] ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ الموفق لا ينظر إلى الدنيا نظرة المفتون، وأن يتعوض مما منع منه بزاد التقــوى، الذي هو عبادة الله، واللهـــج بذكـــره.

وقفة

[131] ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ﴾ هذه إضافة تشريف، وإلا فالرزق كله من الله، لكن رزق الله للمؤمنين حلال طيب ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الأعراف: 32].

وقفة

[131] ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ قد تحرم بالدنيا من كثير ما تتمناه وترجوه؛ لكن تأكد أن هنالك في مكان آخر أعد الله لك أكثر مما تحلم به.

لمسة

[131] ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ لماذا قال: (رزق ربك) مع أن الرزق كله رزق الله؟! الجواب: إضافة الرزق لله إضافة تشريف، وإلا فالرزق كله من الله، لكن رزق الكافرين والفاسقين لما صاحبه غضب الله ومخالفة أمره، جُعِل كالمنكور انتسابه إلى الله، وجُعِل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران والعصيان.

تفاعل

[131] ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ سَل الله من فضله الآن.

وقفة

[131] الصلاة مسبوقة برزق ومتبوعة برزق: ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾، ﴿وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا﴾ [طه: 132]، فرزقك في موضع سجودك.

وقفة

[131، 132] ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ تعبُده كما أَمَر فيرزقك كما وعد؛ ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾.

وقفة

[131، 132] ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ * وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ الصلاة مسبوقة بالرزق ومتبوعة بالرزق، فرزقك تجده في موضع سجودك!

الإعراب :

- ﴿ وَلا تَمُدَّنَّ: ﴾

- الواو استئنافية. لا: ناهية جازمة. تمدن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا. والنون لا محل لها والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ عَيْنَيْكَ: ﴾

- مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى وحذفت النون للاضافة. والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. أي نظر عينيك. ومد النظر: تطويله وبمعنى لا تمدن عينيك بالنظر.

- ﴿ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتمد و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بإلى. متع: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا، و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بمتعنا وجملة «متعنا به» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

- ﴿ أَزواجاً مِنْهُمْ: ﴾

- بمعنى أصنافا من الكفرة. أزواجا: مفعول به أول منصوب بمتعنا على تضمينها معنى «أعطينا» منهم. جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «أزواجا» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن ويجوز أن تكون «أزواجا» منتصبة حالا من الضمير «الهاء» والفعل واقع على منهم بتقدير: الذي متعنا به وهو أصناف بعضهم وناسا منهم.

- ﴿ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا: ﴾

- زهرة: مفعول به ثان منصوب بمحذوف دل عليه «متعنا» على تضمينه معنى «أعطينا» و «خولنا» أو منصوب على الاختصاص أي على الذم، أو يكون بدلا من «أزواجا» على تقدير ذوي زهرة. الحياة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. الدنيا: صفة-نعت- للحياة مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف للتعذر.

- ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ: ﴾

- بمعنى: لنختبرهم فيه أو لنعذبهم في الآخرة بسببه. اللام:لام التعليل حرف جر. نفتن: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. فيه: جار ومجرور متعلق بنفتن والجملة: الفعلية«نفتنهم فيه» صلة «أن» المصدرية المضمرة لا محل لها.و«أن» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بلام التعليل والجار والمجرور متعلق بمتعنا.

- ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ: ﴾

- الواو استئنافية. رزق: مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف. ربك: مضاف اليه مجرور للتعظيم وعلامة الجر الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ خَيْرٌ: ﴾

- خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. وأصلها: أخير. وحذف الألف أفصح بمعنى «وما منحك ربك من الهدى والنبوة وما ادخره لك في الآخرة خير مما منحهم من الماديات الزائلة».

- ﴿ وَأَبْقى: ﴾

- معطوفة بالواو على «خير» مرفوعة مثلها بالضمة المقدرة على الألف للتعذر بمعنى: وأبقى منها.'

المتشابهات :

| الحجر: 88 | ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ﴾ |

|---|

| طه: 131 | ﴿وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبْراهِيمَ الثَّعْلَبِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَيْهَقِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو الأزْهَرِ، قالَ: حَدَّثَنا رَوْحٌ، عَنْ مُوسى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ قالَ: أخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أبِي رافِعٍ مَوْلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنَّ ضَيْفًا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَعانِي فَأرْسَلَنِي إلى رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ يَبِيعُ طَعامًا: يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّهُ نَزَلَ بِنا ضَيْفٌ، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَنا بَعْضُ الَّذِي يُصْلِحُهُ، فَبِعْنِي كَذا وكَذا مِنَ الدَّقِيقِ، أوْ أسْلِفْنِي إلى هِلالِ رَجَبٍ. فَقالَ اليَهُودِيُّ: لا أبِيعُهُ ولا أُسْلِفُهُ إلّا بِرَهْنٍ. قالَ: فَرَجَعْتُ إلَيْهِ فَأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: ”واللَّهِ إنِّي لَأمِينٌ في السَّماءِ، أمِينٌ في الأرْضِ، ولَوْ أسْلَفَنِي أوْ باعَنِي لَأدَّيْتُ إلَيْهِ، اذْهَبْ بِدِرْعِي“ . ونَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَعْزِيَةً لَهُ عَنِ الدُّنْيا: ﴿ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَّعْنا بِهِ أزْواجًا مِّنْهُمْ﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [131] لما قبلها : ولَمَّا أمرَ اللهُ عز و جل نبيَّه صلى الله عليه وسلم بالصبرِ؛ نهاه هنا عن الإعجابِ بما يُنَعَّمُ به مَن تنعَّمَ مِن المشركينَ بأموالٍ وبنينَ، فهذا لحِكَمٍ يَعلَمُها اللهُ، منها إقامةُ الحُجَّةِ عليهم، قال تعالى:

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

زهرة:

1- بسكون الهاء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، وهى قراءة الحسن، وأبى البرهسم، وأبى حيوة، وطلحة، وحميد، وسلام، ويعقوب، وسهل، وعيسى، والزهري.

لنفتنهم:

وقرئ:

بضم النون، مضارع «أفتنه» ، وهى قراءة الأصمعى، عن نافع.

مدارسة الآية : [132] :طه المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. ﴾

التفسير :

أي:حث أهلك على الصلاة، وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء، أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم، ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها.

{ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} أي:على الصلاة بإقامتها، بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق، وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال:{ نَحْنُ نَرْزُقُكَ} أي:رزقك علينا قد تكفلنا به، كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا، واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو:التقوى، ولهذا قال:{ وَالْعَاقِبَةُ} في الدنيا والآخرة{ لِلتَّقْوَى} التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها، كان له العاقبة، كما قال تعالى{ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}

ثم كلف الله- تعالى- رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن يأمر أهل بيته بالمداومة على إقامة الصلاة فقال: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها.

والمراد بأهل بيته صلّى الله عليه وسلّم أزواجه وبناته: وقيل: ما يشملهم ويشمل معهم جميع المؤمنين من بنى هاشم. وقيل المراد بهم: جميع أتباعه من أمته.

أى: وأمر- أيها الرسول الكريم- أهل بيتك بالمداومة على إقامة الصلاة بخشوع وإخلاص واطمئنان، واصطبر على تكاليفها ومشاقها، وعلى إقامتها كاملة غير منقوصة، وعلى تحقيق آثارها الطيبة في نفسك.

وقد ساق بعض المفسرين عن تفسيره لهذه الآية أحاديث منها ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن سلام قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ...

وأخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلى من الليل ما شاء الله- تعالى- أن يصلى حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة، الصلاة ويتلو هذه الآية ... .

وقوله- سبحانه- لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى تشجيع وتحريض للمؤمنين على إقامة الصلاة، ودفع لما يتوهمه البعض من أن المداومة على إقامة الصلاة قد تشغل الإنسان عن السعى في طلب المعاش.

أى: مر- أيها الرسول الكريم- أهلك بالمداومة على الصلاة، واصطبر على تكاليفها، فهذه الصلاة هي من أركان العبادات التي خلقك الله وخلق عباده من أجلها، ولا يصح أن يشغلكم عنها أى شاغل من سعى في طلب الرزق أو غيره، فنحن لا نكلفكم أن ترزقوا أنفسكم أو غيركم، وإنما نحن الذين نرزقكم ونرزق الخلق جميعا قال- تعالى-: وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها.. .

وقال- سبحانه-: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

وقوله وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى أى: والعاقبة الحميدة لأهل التقوى والخشية من الله- تعالى- الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة..

روى الترمذي وابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يقول الله- تعالى-: «يا بن آدم. تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا، ولم أسد فقرك» .

وروى ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له.

ومن كان الآخرة نيته، جمع له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة .

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بإيراد بعض الشبهات التي أثارها المشركون حول النبي صلّى الله عليه وسلّم ورد عليها بما يبطلها فقال- تعالى-:

وقوله : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة ، واصطبر أنت على فعلها كما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) [ التحريم : 6 ] .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفأ ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها ، فربما لم يقم فنقول : لا يقوم الليلة كما كان يقوم ، وكان إذا [ استيقظ أقام ] - يعني أهله - وقال : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) .