الإحصائيات

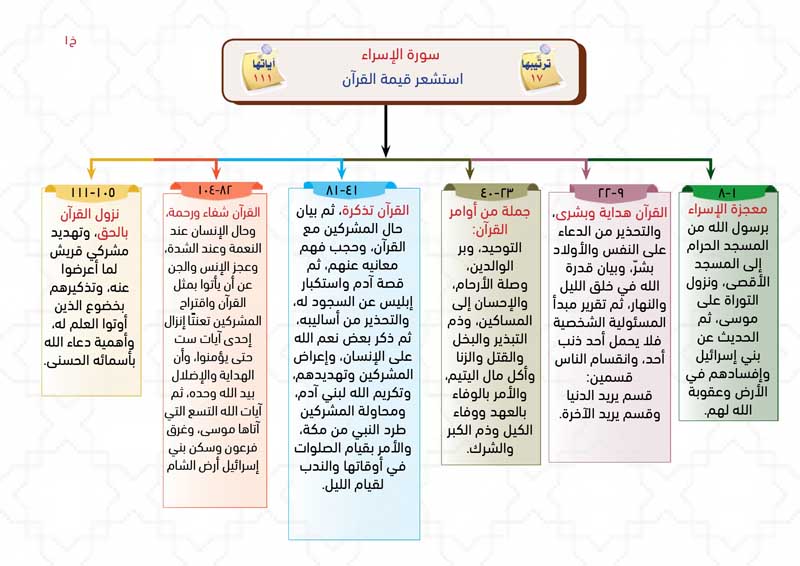

سورة الإسراء

| ترتيب المصحف | 17 | ترتيب النزول | 50 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 11.50 |

| عدد الآيات | 111 | عدد الأجزاء | 0.60 |

| عدد الأحزاب | 1.12 | عدد الأرباع | 4.50 |

| ترتيب الطول | 12 | تبدأ في الجزء | 15 |

| تنتهي في الجزء | 15 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 3/14 | المُسبِّحات : 1/7 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (9) الى الآية رقم (12) عدد الآيات (4)

بعدَ بيانِ ما نالَ بني إسرائيلَ بسببِ مخَالفتِهم للتَّوراةِ، أثنى هنا على القرآنِ وبَيَّنَ أهدافَه، ثُمَّ حَذَّرَ من الدَّعاءِ على النَّفسِ والأولادِ بالشَرِّ، وبَيَّنَ قدرَتَه تعالى في خلقِ الَّليلِ والنَّهارِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (13) الى الآية رقم (17) عدد الآيات (5)

بعدَ ذِكْرِ الَّليلِ والنَّهارِ وما يقعُ فيهما من أعمالٍ، ذَكَرَ هنا مبدأَ المَسْؤوليةِ الفرْديةِ عن هذه الأعمالِ من خيرٍ أو شرٍ، فلا يحْملُ أحدٌ ذنبَ أحدٍ، ثُمَّ سُنَّةَ اللهِ في إهلاكِ القرى الظَّالمةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الإسراء

استشعر قيمة القرآن/ انتصار أمة الإسراء والقرآن على أمة إسرائيل والتوراة/ المسؤولية الشخصية/ المواجهة والتثبيت/ الإمامة في الدين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • عن أي شيء تتحدث سورة الإسراء؟: قد يجيب البعض: «إنها تتحدث عن (رحلة الإسراء والمعراج)، وهذا واضح من اسمها ومن أول آية منها». أولًا: إنها آية واحدة فقط هي التي تحدثت عن رحلة (الإسراء)، وهي أول آية، آية واحدة فقط من 111 آية تتكون منها السورة، فماذا عن الـ 110 الباقية؟! ثانيًا: رحلة (المعراج) فلم تتكلم عنها السورة أبدًا، إنما جاء ذكرها في أول سورة النجم. فيبدو أن هناك موضوع آخر، وربما موضوعات تتحدث عنها سورة الإسراء.

- • بين رحلة (الإسراء) وسورة (الإسراء):: كانت (رحلة الإسراء والمعراج) تثبيتًا للنبي ﷺ وتأييدًا له وتكريمًا له، وتسرية عنه في وقت اشتداد المصاعب والمشاق، وما تعرض له من أذى وعداء، وكذلك كانت سورة (الإسراء) كلها تدور حول تثبيت النبي ﷺ في مواجهة المشركين المعاندين والمكذبين وتأييده بالحجج والآيات. وركزت السورة على القرآن الكريم؛ لأنه تثبيت للنبي ﷺ والمؤمنين وهم يواجهون أعاصير المحن ورياح الفتن، وهكذا يثبت الله عبادة المؤمنين في أوقات الشدائد والفتن، ويحدد لهم منابع القوة التي يستمدون منها الصبر وقوة التحمل والثبات على الحق

- • سورة الإسراء والقرآن:: سورة الإسراء هي أكثر سورة ذكر فيها القرآن 11 مرة، وركزت على قيمة القرآن وعظمته وأهميته كما لم يرد في أي سورة من سور القرآن.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الإسراء».

- • معنى الاسم :: الإسراء: هو السير ليلًا، والإسراء أُطْلِق على رحلة الرسول ﷺ ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

- • سبب التسمية :: لأنها افتتحت بذكر قصة إسراء النبي ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة بني إسرائيل»؛ لأنه ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض ما لم يذكر في غيرها، و«سورة سبحان»؛ لافتتاحها بهذه الكلمة، وذُكر التسبيح فيها في أكثر من آية.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: تثبيت الله لعباده المؤمنين في أوقات الشدائد والفتن.

- • علمتني السورة :: استشعار قيمة القرآن، وقيمة المسؤولية عنه من قراءته وتنفيذه والدعوة إليه.

- • علمتني السورة :: أن كل إنسان يتحمل عاقبة عمله، ولا يتحمل أحد عاقبة عمل غيره، فالإنسان إن عمل خيرًا فلنفسه، وإن أساء فعليها.

- • علمتني السورة :: : احذر عند الغضب من أن تدعو على نفسك، أو أولادك، أو مالك بالشر: ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالْأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي».

• قال ابن حجر: «وَمُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّل مَا تُعُلِّمَ مِنْ الْقُرْآن، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاء وَالْأُمَم».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الإسراء من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الإسراء -بحسب ترتيب المصحف- أول سور المُسَبِّحات؛ وهي سبع سور: الإسراء، والحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى.

• أكثر سورة يذكر فيها لفظ (القرآن)، ذُكِرَ 11 مرة، وهو ما لم يقع في سورة أخرى (تليها سورة النمل 4 مرات).

• احتوت على السجدة الرابعة -بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة في القرآن الكريم، في الآية (107).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتمسك بالقرآن الكريم، ونعتصم به؛ فإنه يهدي للتي هي أقوم.

• أن نقرأ حادثة الإسراء والمعراج من صحيح البخاري، أو غيره من الكتب، ونستخلص منها الدروس والعبر: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (1).

• أن نتيقن ونستحضر أن أول من يستفيد من إحساننا ويتضرر من إساءتنا هو نحن: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (7).

4- أن نحذر من الدعاء على النفس والأهل بالشر، ولا نتعجل فقد يوافق ساعة استجابة: ﴿ وَيَدۡعُ ٱلۡإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلۡخَيۡرِۖ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ عَجُولٗا﴾ (11).

• أن نتذكر دائمًا أن كل عمل نعمله من خير وشر سنجده مكتوبًا يوم القيامة: ﴿ وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا (13) ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا﴾ (13، 14).

• ألا نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعَاجِلَةَ عَجَّلۡنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصۡلَىٰهَا مَذۡمُومٗا مَّدۡحُورٗا (18) وَمَنۡ أَرَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورٗا (19) كُلّٗا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنۡ عَطَآءِ رَبِّكَۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحۡظُورًا (20) ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ﴾ (18-21).

• 7- أن نحسن إلى الوالدين ونبرهما ونتذلل لهما وندعو لهما: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا (23) وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴾ (23، 24).

8- أن نُحْسن إلى الأقارب والمساكين: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ﴾ (26). • 9- أن نحذر البخل ونبتعد عن التبذير: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا ﴾ (29).

• ألا نخشى الفقر على أنفسنا وأهلنا؛ فالله هو الرزاق الكريم: ﴿ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـٔٗا كَبِيرٗا﴾ (31).

• أن نَحْذر من الوقوع في مقدمات الزنا؛ حتى لا نقع فيه: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا﴾ (32).

• أن نَحْذر من قتل النفس المعصومة: ﴿ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾ (33).

• أن نحذر من أكل مال اليتيم، ونلزم الوفاء بالعهود: ﴿ وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ﴾ (34).

• ألا نتكلم بما لا نعلم؛ ونتيقن أننا سنحاسب علي ما نقول: ﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ﴾ (36).

• ألا نتكبر: ﴿ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا ﴾ (37).

• إذا تكلمنا مع الناس فلا نقول إلا الكلام الحسن؛ حتى لا يدخل الشيطان بيننا وبينهم، وتحصل البغضاء: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ﴾ (53).

• أن نتنافس على القُرَب: ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ﴾ (57).

• أن نكون مع الله في السراء والضراء؛ عند النعمة نشكر الله، وعند الضر ندعو الله وحده: ﴿وَإِذَآ أَنۡعَمۡنَا عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ أَعۡرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسٗا ﴾ (83).

تمرين حفظ الصفحة : 283

مدارسة الآية : [8] :الإسراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ .. ﴾

التفسير :

{ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ} فيديل لكم الكرة عليهم، فرحمهم وجعل لهم الدولة. وتوعدهم على المعاصي فقال:{ وَإِنْ عُدْتُمْ} إلى الإفساد في الأرض{ عُدْنَا} إلى عقوبتكم، فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم

فانتقم الله به منهم، فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنع، ولهذا قال:{ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير.

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة، عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله، مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم.

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعاني أبلغ تعبير وأحكمه. فقال- تعالى-: عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا، وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً.

أى: عسى ربكم أن يرحمكم: ويعفو عنكم يا بنى إسرائيل متى أخلصتم له العبادة والطاعة، وأصلحتم أقوالكم وأعمالكم، فقد علمتم أنه- سبحانه- لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفعه إلا بتوبة.

قال: أبو حيان: وهذه الترجية ليست لرجوع دولة، وإنما هي من باب ترحم المطيع منهم، وكان من الطاعة أن يتبعوا عيسى ومحمدا- عليهما السلام- ولكنهم لم يفعلوا .

وقوله- سبحانه-: وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا إنذار لهم بإنزال العقوبات عليهم، إن عادوا إلى فسادهم وإفسادهم.

أى: وإن عدتم إلى المعاصي ومخالفة أمرى، وانتهاك حرماتى، بعد أن تداركتكم رحمتي، عدنا عليكم بالقتل والتعذيب وخراب الديار.

ولقد عادوا إلى الكفر والفسوق والعصيان، حيث أعرضوا عن دعوة الحق التي جاءهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بهذا الإعراض بل هموا بقتله صلى الله عليه وسلم وأيدوا كل متربص بالإسلام والمسلمين، فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما يستحقون من إجلاء وتشريد وقتل..

قال ابن عباس- رضى الله عنهما-: «عادوا فسلط الله عليهم المؤمنين» .

ثم بين- سبحانه- عقوبتهم في الآخرة فقال: وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً أى: إن عدتم إلى معصيتنا في الدنيا عدنا عليكم بالعقوبة الرادعة، أما في الآخرة فقد جعلنا جهنم للكافرين منكم ومن غيركم «حصيرا» أى: سجنا حاصرا لكم لا تستطيعون الهروب منه، أو الفكاك عنه، أو فراشا تفترشونه، كما قال- تعالى-: لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ. وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

قال بعض العلماء: قوله حَصِيراً فيه وجهان: الأول: أن الحصير المحبس والسجن. من الحصر وهو الحبس: يقال حصره يحصره حصرا، إذا ضيق عليه وأحاط به.

والثاني أن الحصير: البساط والفراش، من الحصير الذي يفرش، لأن العرب تسمى البساط الصغير حصيرا..» .

وبذلك نرى الآيات الكريمة، قد حكت لنا قضاء الله- تعالى- في بنى إسرائيل، وساقت لنا لكي نعتبر ونتعظ ألوانا من سنن الله- تعالى- التي لا تتخلف، والتي من أبرزها أن الإيمان والصلاح عاقبتهما الفلاح، وأن الكفر والفساد عاقبتهما الشقاء، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

هذا، والذي يراجع ما قاله المفسرون في بيان العباد الذين سلطهم الله- تعالى- على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الأول والثاني في الأرض، يرى أقوالا متعددة يبدو على كثير منها الاضطراب والضعف .

ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود- رضى الله عنهما- أن الله- تعالى- عهد إلى بنى إسرائيل في التوراة لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ فكان أول الفسادين قتل زكريا، فبعث الله عليهم ملك النبط، وكان يدعى «صحابين» فبعث الجنود، وكانوا من أهل فارس.. فتحصنت بنو إسرائيل.. ودخل فيهم «بختنصر» - أحد جنود صحابين- وسمع أقوالهم.. إلخ .

وهذا الأثر من وجوه ضعفه، أن غزو النبط ومعهم بختنصر لبنى إسرائيل سابق على زمان زكريا- عليه السلام- بحوالى ستة قرون.

لأن الثابت تاريخيا أن بختنصر غزا بنى إسرائيل وانتصر عليهم ثلاث مرات: الأولى في سنة 606 ق. م والثانية في سنة 599 ق. م، والثالثة في سنة 588 ق. م.

وفي هذه المرة الثالثة أكثر القتل فيهم، وساق الأحياء منهم أسارى إلى أرض بابل.

أما زكريا- عليه السلام- فمن المعروف أنه كان معاصرا لعيسى- عليه السلام- أو مقاربا لعصره: فقد أخبرنا القرآن الكريم أن زكريا هو الذي تولى كفالة مريم أم عيسى.

وإذا فالقول بأن إفسادهم الأول كان لقتلهم زكريا، وأن المسلط عليهم ملك النبط ومع «بختنصر» يتنافى مع الحقائق التاريخية.

وفضلا عن ذلك، فإن هذا الأثر اضطرابه ظاهر، لأن «صحابين» ملك النبط، هو الذي يسميه المؤرخون «سنحاريب» وكان ملكا للأشوريين، وهو الذي غزا مملكة يهوذا سنة 713 ق. م أى قبل غزو بختنصر لها بأكثر من مائة سنة، أى: أن بختنصر لم يكن معاصرا له.

والرأى الذي نختاره: هو أن العباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم

الأول، هم جالوت وجنوده. ونستند في اختيارنا لهذا الرأى إلى أمور من أهمها ما يلي:.

1- ذكر القرآن الكريم في سورة البقرة، عند عرضه لقصة القتال الذي دار بين طالوت قائد بنى إسرائيل، وبين «جالوت» قائد أعدائهم، ما يدل على أن بنى إسرائيل كانوا قبل ذلك مقهورين مهزومين من أعدائهم.

ويتجلى هذا المعنى في قوله- تعالى-: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى، إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا ...

فقولهم- كما حكى القرآن عنهم- وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا.. يدل دلالة قوية، على أنهم كانوا قبل قتالهم لجالوت مهزومين هزيمة اضطرتهم إلى الخروج عن ديارهم، وإلى مفارقة أبنائهم.

2- قوله- تعالى-: ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ صريح في أن الله- تعالى- نصر بنى إسرائيل- بعد أن تابوا وأنابوا- على أعدائهم.

وهذا المعنى ينطبق على ما قصه القرآن علينا، من أن بنى إسرائيل بقيادة طالوت قد انتصروا على جالوت وجنوده..

قال- تعالى-: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَجُنُودِهِ، قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً، وَثَبِّتْ أَقْدامَنا، وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ، وَآتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ ...

ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبنى إسرائيل، فقد جاءهم بعد أن أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وبعد أن اعترضوا على اختيار طالوت ملكا عليهم، وبعد أن قاتل مع طالوت عدد قليل منهم. ولا شك أن النصر في هذه الحالة، أدعى لطاعة الله- تعالى- وشكره على آلائه.

3- قوله- تعالى-: وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً أكثر ما يكون انطباقا على عهد حكم طالوت، وداود، وسليمان لهم.

ففي هذا العهد الذي دام زهاء ثمانين سنة، ازدهرت مملكتهم، وعز سلطانهم وأمدهم الله خلاله بالأموال الوفيرة، وبالبنين الكثيرة، وجعلهم أكثر من أعدائهم عددا وقوة.

أما بعد هذا العهد، بل وقبل هذا العهد، فقد كانت حياتهم سلسلة من المآسى والنكبات..

فبعد موت سليمان- عليه السلام- سنة 975 ق. م تقريبا، انقسمت مملكتهم إلى قسمين: مملكة يهوذا في الجنوب، ومملكة إسرائيل في الشمال، واستمرتا في صراع ونزاع حتى قضى الآشوريون سنة 721 ق. م على مملكة إسرائيل، وقضى «بختنصر» على مملكة يهوذا سنة 588 ق. م.

4- ذكر بعض المفسرين أن العباد الذين سلطهم الله عليهم بعد إفسادهم الأول هم جالوت وجنوده.

أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله: فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ قال: بعث الله عليهم في الأولى جالوت، فجاس خلال ديارهم، فسألوا الله- تعالى- أن يبعث لهم ملكا، فبعث لهم طالوت، فقاتلوا جالوت، وانتصروا عليه، وقتل داود جالوت، ورجع إلى بنى إسرائيل ملكهم. فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الآخرة «بختنصر» فخرب المساجد، وتبر ما علوا تتبيرا.. .

هذه بعض الأدلة التي تجعلنا نرجح أن المراد بالعباد الذين سلطهم الله- تعالى- على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الأول في الأرض، هم جالوت وجنوده.

أما العباد الذين سلطهم الله عليهم بعد إفسادهم الثاني، فيرى كثير من المفسرين أنهم «بختنصر» وجنوده.

وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب، لما ذكرنا قبل ذلك من تنكيله بهم، وسوقهم أسارى إلى بابل سنة 588 ق. م.

إلا أننا نؤثر على هذا الرأى، أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثاني، هم الرومان بقيادة زعيمهم، تيطس سنة 70 م. لأمور من أهمها:.

1- أن الذي يتتبع التاريخ يرى أن رذائل بنى إسرائيل في الفترة التي سبقت تنكيل «تبطس» بهم، أشد وأكبر من الرذائل التي سبقت إذلال «بختنصر» لهم. فهم- على سبيل المثال- قبيل بطش الرومان بهم، كانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحيى- عليهما السلام-، وكانوا قد حاولوا قتل عيسى- عليه السلام- ولكن الله- تعالى- نجاه من شرورهم.

2- ضربات الرومان- في ذاتها- كانت أشد وأقسى على بنى إسرائيل. من ضربات «بختنصر» لهم.

فمثلا عدد القتلى من اليهود على يد الرومان بقيادة «تيطس» بلغ مليون قتيل، وبلغ عدد الأسرى نحو مائة ألف أسير .

بينما عدد القتلى والأسرى منهم على يد «بختنصر» كان أقل من هذا العدد بكثير.

ولقد وصف المؤرخون النكبة التي أوقعها الرومان بهم، بأوصاف تفوق بكثير ما أوقعه البابليون بقيادة بختنصر بهم.

يقول أحد الكتاب واصفا ما حل باليهود على يد «تيطس» الرومانى: كان «تيطس» في الثلاثين من عمره، حين وقف سنة 70 م أمام أسوار أورشليم على رأس جيشه، بعد أن بدأت المدينة تعانى من أهوال الحصار.

وبعد أن اقتحم «تيطس» وجنوده المدينة، أصدر أمره إليهم: أن احرقوا وانهبوا واقتلوا، فأموال اليهود وأعراضهم حلال لكم، وقد أحرق الرومان معبد اليهود ودمروه، وتحققت نبوءة المسيح- عليه السلام- حين قال: ستلقى هذه الأرض بؤسا وعنتا، وسيحل الغضب على أهلها، وسيسقطون صرعى على حد السيف، ويسيرون عبيدا إلى كل مصر، وستطأ أورشليم الأقدام .

3- النكبة التي أنزلها الرومان بهم- من حيث آثارها- أشنع بكثير من النكبة التي أنزلها بختنصر بهم. لأنهم بعد تنكيل بختنصر بهم وأخذهم أسرى إلى بلاده وبقائهم في الأسر زهاء خمسين سنة عادوا إلى ديارهم مرة أخرى، بمساعدة «قورش» ملك الفرس، الذي انتصر على «بختنصر» سنة 538 ق. م تقريبا، وبدءوا يتكاثرون من جديد.

أما بعد تنكيل «تيطس» بهم فلم تقم لهم قائمة، ومزقوا في الأرض شر ممزق، وانقطع دابرهم كأمة.

وقد صرح بهذا المعنى صاحب تاريخ الإسرائيليين فقال بعد وصفه لما أوقعه «تيطس» بهم من ضربات: إلى هنا ينتهى تاريخ الإسرائيليين كأمة، فإنهم بعد خراب أورشليم على يد «تيطس» تفرقوا في جميع بلاد الله، وتاريخهم بعد ذلك ملحق بتاريخ الممالك التي توطنوها أو نزلوا فيها ...

ولهذه الأسباب نرجح أن يكون العباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم الثاني في الأرض، هم الرومان بقيادة «تيطس» .

هذا، ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم في المرة الأولى، هم جالوت وجنوده وفي المرة الثانية هم الرومان بقيادة «تيطس» .

أقول مع ترجيحنا لذلك، إلا أننا نحب في نهاية حديثنا عن هذه الآيات الكريمة، أن نقرر ما يأتى:

1- أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في بيان المراد بالعباد الذين سلطهم الله على بنى إسرائيل عقب مرتى إفسادهم، وإلا لذكره المفسرون.

2- أن الإفساد في الأرض قد حدث كثيرا من بنى إسرائيل، وأن المقصود من قوله- تعالى- لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ إنما هو أظهر وأبرز مرتين حدث فيهما الإفساد منهم.

ومما يدل على أن هذا الإفساد قد تكرر منهم قوله- تعالى-: وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وقوله- تعالى-: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ .

3- أن المقصود من سياق الآيات، إنما هو بيان سنة من سنن الله في الأمم حال صلاحها وفسادها.

وقد ساق القرآن الكريم هذا المعنى بأحكم عبارة، وذلك في قوله- تعالى-: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها.

ولا شك أن هذه السنة ماضية في الأمم دون تبديل أو تحويل في كل زمان ومكان.

وما دام هذا هو المقصود، ففهمه لا يتوقف على تحديد مرتى إفسادهم، وتحديد المسلط عليهم عقب كل مرة.

ويعجبني في هذا المقام، قول الإمام ابن كثير: «وقد وردت في هذا- أى في المسلط عليهم في المرتين- آثار كثيرة إسرائيلية، لم أر تطويل الكتاب بذكرها، لأن منها ما هو موضوع من وضع زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا، ونحن في غنية عنها، ولله الحمد، وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم.

وقد أخبر الله- تعالى- أنهم لما بغوا وطغوا سلط عليهم عدوهم، فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء» .

وقول الإمام الرازي: «واعلم أنه لا يتعلق كثير غرض في معرفة أولئك الأقوام بأعيانهم، بل المقصود هو أنهم لما أكثروا من المعاصي. سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم» .

وقد بسطنا في تفسير هذه الآيات الكريمة، بصورة أكثر تفصيلا في غير هذا المكان، فليرجع إليه من شاء الاستزادة .

وبعد أن بين- سبحانه- أنه قد آتى موسى- عليه السلام- التوراة لتكون هداية لبنى إسرائيل، وأنه- عز وجل- قد قضى فيهم بقضائه العادل. أتبع ذلك بالثناء على القرآن الكريم، فقال- تعالى-:

(عسى ربكم أن يرحمكم ) أي : فيصرفهم عنكم ( وإن عدتم عدنا ) أي : متى عدتم إلى الإفساد ) عدنا ) إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال ؛ ولهذا قال [ تعالى ] ( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) أي : مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه .

قال ابن عباس [ رضي الله عنهما ] : ( حصيرا ) أي : سجنا .

وقال مجاهد : يحصرون فيها . وكذا قال غيره .

وقال الحسن : فراش ومهاد .

وقال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل ، فسلط الله عليهم هذا الحي - محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه - يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون .

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8)

يقول تعالى ذكره: لعلّ ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم بالقوم الذين يبعثهم الله عليكم ليسوء مبعثه عليكم وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرّة، فيستنقذكم من أيديهم، وينتشلكم من الذلّ الذي يحله بكم، ويرفعكم من الخمولة التي تصيرون إليها، فيعزّكم بعد ذلك، وعسى من الله: واجب، وفعل الله ذلك بهم، فكثر عددهم بعد ذلك، ورفع خَساستهم، وجعل منهم الملوك والأنبياء، فقال جلّ ثناؤه لهم: وإن عدتم يا معشر بني إسرائيل لمعصيتي وخلاف أمري، وقتل رسلي، عدنا عليكم بالقتل والسِّباء، وإحلال الذلّ والصِّغار بكم، فعادوا، فعاد الله عليهم بعقابه وإحلال سخطه بهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن عطية، عن عمر بن ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله ( وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ) قال: عادوا فعاد، ثم عادوا فعاد، ثم عادوا فعاد. قال: فسلَّط الله عليهم ثلاثة ملوك من ملوك فارس: سندبادان وشهربادان وآخر.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى والآخرة ( وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ) قال: فعادوا فسلَّط الله عليهم المؤمنين.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال ( ) فعاد الله عليهم بعائدته ورحمته (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا) قال: عاد القوم بشرّ ما يحضرهم، فبعث الله عليهم ما شاء أن يبعث من نقمته وعقوبته، ثم كان ختام ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحيّ من العرب، فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة؛ قال الله عزّ وجلّ في آية أخرى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .... الآية، فبعث الله عليهم هذا الحيّ من العرب.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال ( وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ) فعادوا، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون.

حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله تعالى ( ) قال بعد هذا(وَإِنْ عُدْتُمْ) لما صنعتم لمثل هذا من قتل يحيى وغيره من الأنبياء (عُدْنا) إليكم بمثل هذا.

وقوله ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: وجعلنا جهنم للكافرين سجنا يسجنون فيها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن مسعدة، قال: ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) قال: سجنا.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال : ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) يقول: جعل الله مأواهم فيها.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) قال: مَحْبِسا حَصُورا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) يقول: سجنا.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى (حَصِيرًا) قال: يحصرون فيها.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) قال: يُحصرون فيها.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) سجنا يسجنون فيها حصروا فيها.

حدثنا عليّ بن داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) يقول: سجنا.

وقال آخرون: معناه : وجعلنا جهنم للكافرين فراشا ومهادا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، قال : قال الحسن: الحصير: فِراش ومِهاد، وذهب الحسن بقوله هذا إلى أن الحصير في هذا الموضع عني به الحصير الذي يُبْسط ويفترش، وذلك أن العرب تسمي البساط الصغير حصيرا، فوجَّه الحسن معنى الكلام إلى أن الله تعالى جعل جهنم للكافرين به بساطا ومهادا، كما قال لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وهو وجه حسن وتأويل صحيح، وأما الآخرون، فوجهوه إلى أنه فعيل من الحصر الذي هو الحبس. وقد بيَّنت ذلك بشواهده في سورة البقرة، وقد تسمي العرب الملك حصيرا

بمعنى أنه محصور: أي محجوب عن الناس، كما قال لبيد:

وَمَقاَمــةٍ غُلْــبِ الرّقــابِ كـأنَّهُمْ

جِــنٌّ لَـدَى بـابِ الحَـصِيرِ قِيـامُ (1)

يعني بالحصير: الملك، ويقال للبخيل: حصور وحصر: لمنعه ما لديه من المال عن أهل الحاجة، وحبسه إياه عن النفقة، كما قال الأخطل:

وشَــارِبٍ مُـرْبِحٍ بالكـأْسِ نـادَمَنِي

لا بــالحَصُورِ وَلا فِيهــا بِسَــوَّارِ (2)

ويروى: بسآر. ومنه الحصر في المنطق لامتناع ذلك عليه، واحتباسه إذا أراده. ومنه أيضا الحصور عن النساء لتعذّر ذلك عليه، وامتناعه من الجماع، وكذلك الحصر في الغائط: احتباسه عن الخروج، وأصل ذلك كله واحد وإن اختلفت ألفاظه. فأما الحصيران: فالجنبان، كما قال الطرمّاح:

قَلِيــلا تَتَـلَّى حاجَـةً ثُـمَّ عُـولِيَتْ

عَـلى كُـلّ مَفْـرُوشِ الحَصِيرَيْنِ بادِنِ (3)

يعني بالحصيرين: الجنبيّن.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى ذلك ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ) فراشا ومهادا لا يزايله من الحصير الذي بمعنى البساط، لأن ذلك إذا كان كذلك كان جامعا معنى الحبس والامتهاد، مع أن الحصير بمعنى البساط في كلام العرب أشهر منه بمعنى الحبس، وأنها إذا أرادت أن تصف شيئا بمعنى حبس شيء، فإنما تقول: هو له حاصر أو محصر، فأما الحصير فغير موجود في كلامهم، إلا إذا وصفته بأنه مفعول به، فيكون في لفظ فعيل، ومعناه مفعول به، ألا ترى بيت لبيد: لدى باب الحصير؟ فقال: لدى باب الحصير، لأنه أراد: لدى باب المحصور، فصرف مفعولا إلى فعيل. فأما فعيل في الحصر بمعنى وصفه بأنه الحاصر . فذلك ما لا نجده في كلام العرب، فلذلك قلت: قول الحسن أولى بالصواب في ذلك، وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن ذلك جائز، ولا أعلم لما قال وجها يصحّ إلا بعيدا وهو أن يقال: جاء حصير بمعنى حاصر، كما قيل: عليم بمعنى عالم، وشهيد بمعنى شاهد، ولم يسمع ذلك مستعملا في الحاصر كما سمعنا في عالم وشاهد.

---------------------

الهوامش :

(1) البيت في (ديوان لبيد، طبع ليدن سنة 1891 ص 39) . والرواية فيه : "لدى طرف الحصير" . وروايته في (مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 371) وفي (لسان العرب: قوم): كرواية المؤلف هنا. قالا: ويقال للملك حصير، لأنه محجوب. والمقامة والمقام المجلس، ومقامات الناس: مجالسهم والمقامة: السادة، والغلب: جمع أغلب، وصف من غلب غلبا (كفرح فرحا): إذا غلظت رقبته. وفي (اللسان: حصر) ذكر هذا الشاهد كرواية المؤلف مع وضع لفظة "وقماقم" في مكان: "ومقامة" وأشار إلى الرواية الأخرى. ثم قال: والحصير المحبس، وفي التنزيل: "وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا" ، قال القتيبي: هو من حصرته، أي حبسته. فهو محصور، وهذا حصيره، أي محبسه .

(2) تقدم شرح هذا الشاهد في الجزء الثالث من هذا التفسير (ص 255).

(3) البيت في ديوان الطرماح بن حكيم (طبع ليدن سنة 1927 ص 164) وقتلى الشيء: تتبعه وتتلى أيضا: بقي بقية من دينه. وعوليت: ذهب بها إلى العالية ، وهي نجد والحصير سفيفة تصنع من بردي وأسل ثم تفرش.

التدبر :

وقفة

[8] ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ هذه الآية لبني إسرائيل المفسدين في الأرض؛ من يقنط بعد ذلك من رحمته؟!

وقفة

[8] ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ خطاب لبني إسرائيل المفسدين، ما أوسع رحمة الله! ومن رحمته أن أرسل لهم محمدًا صلى الله عليه وسلم برسالة عامة إن اتبعوها نجوا.

وقفة

[8] ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ تذكر إمداده لك حين سرت نحو مرضاته، واستدراجه لك حين تبتعد، هذا قرارك يا ابن آدم.

وقفة

[8] ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ في هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسنة الله واحدة؛ لا تُبَدَّلُ ولا تُغَيَّرُ، ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم؛ عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن لهم في الأرض، ونصرهم على أعدائهم.

وقفة

[8] ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ كلما أوغل الصهاينة في القتل والفساد والشر اقتربت نهايتهم؛ إنه وعد الله.

وقفة

[8] لا زال العرض جاريًا لبني إسرائيل: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ أي : إن عدتم للإفساد في الأرض بعثنا عليكم عباداً يؤدبونكم.

لمسة

[8] ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ ولم يقل: (سيعود عبادنا)؛ هذا من عظيم تأييد الله للمؤمنين، وصدق الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: 38].

تفاعل

[8] ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ استعذ بالله من جهنم.

الإعراب :

- ﴿ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ: ﴾

- شرحت وأعربت اعرابا وافيا في الآية الكريمة الثانية بعد المائة في سورة التوبة بمعنى: أن يرحمكم بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرى.

- ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ: ﴾

- الواو: استئنافية. إن حرف شرط جازم. عدتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء ضمير المخاطبين في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور بمعنى: ان عدتم الى العصيان مرة ثالثة.

- ﴿ عُدْنا: ﴾

- الجملة: جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب. عد: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا جواب الشرط وجزاؤه في محل جزم بإن. و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. بمعنى: عدنا إلى عقوبتكم.

- ﴿ وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «عدنا» وتعرب إعرابها. جهنم: مفعول به منصوب بالفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف-التنوين-على العلمية والتأنيث.

- ﴿ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجعل وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. حصيرا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة المنونة لأنه نكرة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد ذكرِ الإفساد الأول والثاني؛ ختم اللهُ عز وجل الحديث عن بني إسرائيل ببيان أن هذا الدمار الذي حل بهم بسبب إفسادهم في الأرض مرتين، قد يكون طريقًا لرحمتهم، وسببًا في توبتهم، إن فتحوا قلوبهم للحق، واعتبروا وفهموا عن الله سنته التي لا تتخلف، وهي أن الإِحسان يؤدي إلى الفلاح والظفر، والإِفساد يؤدي إلى الخسران والهلاك، قال تعالى:

﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الإسراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه{ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} أي:أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره.

{ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ} من الواجبات والسنن،{ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو.

قال الفخر الرازي: اعلم أنه- تعالى- لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين، وهو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيتاء الكتاب لموسى- عليه السلام-، وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط أنواع البلاء عليهم، كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة، ومعصيته توجب كل بلية وغرامة، لا جرم أثنى- سبحانه- على القرآن فقال: إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .

والفعل يَهْدِي مأخوذ من الهداية، ومعناها: الإرشاد والدلالة بلطف إلى ما يوصل إلى البغية. والمفعول محذوف. أى: يهدى الناس.

وقوله- سبحانه- لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ صفة لموصوف محذوف، أى يهدى الناس إلى الطريقة أو الملة التي هي أقوم.

قال صاحب الكشاف: لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ أى: للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدها، أو للملة أو للطريقة. وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف، لما في إيهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه .

والمعنى: إن هذا القرآن الكريم، الذي أنزله الله- تعالى- عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يرشد الناس ويدلهم ويهديهم- في جميع شئونهم الدينية والدنيوية- إلى الملة التي هي أقوم الملل وأعدلها، وهي ملة الإسلام. فمنهم من يستجيب لهذه الهداية فيظفر بالسعادة، ومنهم من يعرض عنها فيبوء بالشقاء.

قال صاحب الظلال ما ملخصه: إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور، بالعقيدة الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا غموض، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية، ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق.

ويهدى للتي هي أقوم، في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله.

ويهدى للتي هي أقوم في عالم العبادة، بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل، ولا تسهل حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.

ويهدى للتي هي أقوم، في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادا وأزواجا وحكومات وشعوبا، ودولا وأجناسا.

ويهدى للتي هي أقوم في نظام الحكم، ونظام المال، ونظام الاجتماع، ونظام التعامل.. .

وقوله- سبحانه-: وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً صفة ثانية من صفات القرآن الكريم.

أى: أن هذا القرآن بجانب هدايته للتي هي أقوم، فهو- أيضا- يبشر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا من خالقهم- عز وجل-: أجرا كبيرا لا يعلم مقداره إلا مسديه ومانحه، وهو الله رب العالمين.

يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن ، بأنه يهدي لأقوم الطرق ، وأوضح السبل ( ويبشر المؤمنين ) به ( الذين يعملون الصالحات ) على مقتضاه ( أن لهم أجرا كبيرا ) أي : يوم القيامة .

يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن الذي أنـزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد ويسدّد من اهتدى به (لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) يقول: للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل ، وذلك دين الله الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام، يقول جلّ ثناؤه: فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين به إلى قصد السبيل التي ضل عنها سائر أهل الملل المكذبين به.

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) قال: التي هي أصوب: هو الصواب وهو الحقّ؛ قال: والمخالف هو الباطل. وقرأ قول الله تعالى فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ قال: فيها الحقّ ليس فيها عوج. وقرأ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قَيِّمًا يقول: قيما مستقيما.

وقوله (وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ) يقول: ويبشر أيضا مع هدايته من اهتدى به للسبيل الأقصد الذين يؤمنون بالله ورسوله، ويعملون في دنياهم بما أمرهم الله به، وينتهون عما نهاهم عنه بأن (لَهُمْ أجْرًا) من الله على إيمانهم وعملهم الصالحات ( كَبِيرًا ) يعني ثوابا عظيما، وجزاء جزيلا وذلك هو الجنة التي أعدّها الله تعالى لمن رضي عمله.

كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج ( أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ) قال: الجنة، وكلّ شيء في القرآن أجر كبير، أجر كريم، ورزق كريم فهو الجنة،

وأن في قوله ( أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ) نصب بوقوع البشارة عليها، وأن الثانية معطوفة عليها.

التدبر :

وقفة

[9] تريد الهداية؟ عليك بالقرآن: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي﴾، تريد السعادة؟ عليك بالقرآن: ﴿ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ ]طه: 2]، تريد البركة؟ عليك بالقرآن: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك﴾ [ص: 29].

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ والمعنى: أنه يهدي للتي هي أقوم من هُدى كتاب بني إسرائيل الذي في قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [2]؛ ففيه إيماء إلى ضمان سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم.

عمل

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ حدد أمرًا أهمك، ثم ابحث عن آيات تتحدث عنه وامتثل تعاليمها حتى ييسره الله لك.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ من تمسك بهذا الكتاب المبارك؛ فإن الله سيأخذ بيده.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ القرآن مصدر لكل خير، تقويم للفِكر والعقيدة والأخلاق ومقياس الصواب والخطأ؛ مرجع صلاح عام للبشرية.

عمل

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ تعلق بالقرآن؛ تُوفق في أمور دينك ودنياك.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ هدايتك بما معك من القرآن، ما وقر في قلبك، وتحركت به جوارحك.

عمل

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ اعتنِ بالقرآن، وأكثر من تلاوته، واحرص على حفظه أو ما تيسر منه، مع التدبر والتعقل، ففيه الهدى والنور.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ أعدل الأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس، وأقومهم، وأهداهم في كل أموره.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ وصيَّتي لكلِّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ: العنايةُ بالقرآن، والإكثار من تلاوته، والحرص على حفظه، أو ما تيسَّر منه، مع التدبُّر والتعقُّل، ففيه الهدى والنور.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ آية تبهر العقول، ويعجز البلغاء عن بيانها، وتصدّقها الدلائل في الآفاق والأنفس والتاريخ.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ من اهتدى بالقرآن وُفِّق للسداد والصواب، وكان أكمل الناس، وهُدي إلى خيري الدنيا والآخرة.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ بالتمسكك بالقرآن والعمل بآياته؛ يُهدى قلبك ويصلح شأنك ويرشدك لأقوم الطرق وأوضح السبل.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ نال البركات والخيرات وفاز بالثواب ونجا من العذاب وسعد يوم الحساب من سلك طريق القرآن الكريم.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ القرآن يهدي لأقوم الطرق وأحسن المناهج وأفضل السبل، الموصلة إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ يهدي للتي هي أقوم في كل شيء؛ النوايا والأعمال والأخلاق والعلاقات والآمال، ما أعزه من كتاب!

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ما علينا إلا أن نتلقى القرآن ونقرؤه بنية الإهتداء بهداياته.

اسقاط

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ فإن رأيت حالك قد تدهور واعوج؛ فاعلم أن ذلك بسبب بعدك عن القرآن.

وقفة

[9] لا يستقيم أمر الأمة إلا بالقرآن، وبمقدار قُربها منه يكون قوامها وقوتها وببعدها عنه يكون انحرافها وضعفها ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

وقفة

[9] سُئل أحد العلماء: ما كتب العقيدة التي تنصحون بها؟ فأجاب: «أعظم كتب العقيدة وأنفعها: كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فنوصي الجميع رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا أن يعتنوا به، فهو كتاب العقيدة والهدى ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾»، ثم أشار إلى بعض كتب أهل السنة، فانظر إلى هذه اللفتة التي تخرج من قلب متدبِّر.

وقفة

[9] ألم يلفت انتباهك علاقة القرآن بالهداية؟ ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَإِنَّهُ لَهُدًى﴾ [النمل: 76، 77]، ﴿طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 1، 2]، وغيرها، فتأمل.

وقفة

[9] القرآن منهج حياة ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

وقفة

[9] ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: 125] فعلى الداعية أن يُشعِر نفسه بأنه يدعو إلى الله، لا إلى فرض السيطرة، أو إتمام الكلمة، أو إبراد الغيرة؛ لأن هذا خطأ، بل ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ فأي وسيلة يحصل بها المقصود، ولو كان فيها غضاضة عليك فاعملها.

وقفة

[9] فرق بين قراءة أهل القرآن وقراءة غيرهم للأحداث: 1- فهم يربطونها بالسنن يقودهم الوحي موقنين بأن ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، وغيرهم يغرق في تحليلات -قد يصيب بعضها- لكنك لا تجد فيها نصًّا واحدًا. 2- لا يفصلون الأحداث عن سنن الله في الأمم، وغيرهم يحصرها بالأسباب مادية. 3- يطرحون العلاج في ضوء الوحي وفهم السلف، وغيرهم قد ينطلق من واقع يضغط، أو ليرضي طائفة ما.

وقفة

[9] فما أولانا بتدبر كتابه الكريم! تدبر من يريد العلم ومن هو مؤمن بهذا الكتاب العظيم وأنه كلام الله حقًا، قاصدين معرفة مراد ربهم، والعمل بذلك عملًا بقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]، مستشعرين قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، وقوله: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ [فصلت: 44].

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ قال قتادة: «إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب والخطايا وأما دواؤكم فالاستغفار».

وقفة

[9] تلاوة القران وتدارسه مع الأخيار يحسن من أخلاقك ويزيد في طيبتك ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

وقفة

[9] قال ابن تيمية في ردِّه على الفلاسفة: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله ﷺ، وأما طريق هؤلاء فهي -مع ضلالهم في البعض، واعوجاج طريقهم، وطولها في البعض الأخرى- إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله، فضلًا عن أن يوجب لهم السعادة، فضلًا عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم.

وقفة

[9] مجيء قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾، بعد قوله: ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ لبيان أن ما يهدي إليه القرآن، أقوم مما يهدي إليه الكتاب الذي قبله، وإن كان ذلك يهدي إلى الصراط المستقيم، لكن القرآن يهدي للتي هي أقوم.

وقفة

[9] أعظم تغيير حصل في الحياة البشرية هو: ما أجراه الله على أيدي أنبيائه، وأعظم خطاب جرى به التغيير هو: القرآن المنزل على خير رسله، الذي من أبرز مفرداته وأكثرها ذكرًا فيه هو: التذكير بالله، وأسمائه وصفاته، والآخرة، والموت، والتزهيد في الدنيا، والتحذير من التعلق بها، فهل خطابنا الإصلاحي الذي ننشد به التغيير اليوم يستمد روحه من هذا القرآن العظيم، الذي وصفه ربنا بقوله: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾؟

وقفة

[9] اﻷخطاء نعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾.

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالحات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ إن هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد يرشد ويسدِّد من اهتدى به للسبيل التي هي أقوم من غيرها من السبل.

وقفة

[9] من تعظيم الله أن تُعظِّم كتابه وتوقِّر أهله ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرًا﴾.

وقفة

[9] ﴿إن هذا القرآن (يهدي) للتي هي أقوم و(يبشر) المؤمنين﴾ يهدي ويبشر، والبعض يريد أن يهدي وهو ينفِّر،كيف؟!

وقفة

[9] ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ هذا القرآن وهذه رسالته: الهداية للتي هي أقوم، بشارة للمؤمنين الذين يعملون بما فيه، نذارة لمن لا يؤمن بما جاء فيه.

تفاعل

[9] ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. هذا: ها: للتنبيه. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب اسم «انّ».القرآن: بدل من اسم الاشارة منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل رفع خبر «انّ».يهدي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. للتي: اللام حرف جر. التي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بيهدي بمعنى الى الطريقة التي أو الحالة التي أو للملّة التي وقد حلّت الصفة «التي» محل الموصوف المجرور باللام وفي حذف الموصوف بلاغة رائعة لأنّ في ايهام الموصوف مهما قدّر ذوقا بلاغيا يفقد في ايضاحه. هي: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أقوم: خبر «هي» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه اسم ممنوع من الصرف-على وزن-أفعل-صيغة تفضيل. والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يهدي» وتعرب إعرابها وعلامة رفع الفعل الضمة الظاهرة. المؤمنين: مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد وحركته.

- ﴿ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة-نعت-للمؤمنين. يعملون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الصالحات: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. والجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. اللام: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بخبر «أنّ» مقدم. أجرا: اسم «أنّ» مؤخر منصوب بالفتحة. كبيرا: أي عظيما صفة-نعت-لأجرا منصوبة بالفتحة و «أنّ» مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر أي بأنّ لهم عند الله أجرا عظيما والمصدر المؤول متعلق بيبشر. '

المتشابهات :

| الإسراء: 9 | ﴿إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ |

|---|

| الكهف: 2 | ﴿قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [9] لما قبلها : وبعد بيانِ ما نالَ بني إسرائيلَ بسببِ مخَالفتِهم للتَّوراةِ؛ أثنى اللهُ عز وجل هنا على القرآنِ، وبَيَّنَ أهدافَه، قال تعالى:

﴿ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ويبشر:

1- بالتشديد، مضارع «بشر» المشدد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- يبشر، مضارع «بشر» المخفف، وهى قراءة عبد الله، وطلحة، وابن وثاب، والأخوين.

مدارسة الآية : [10] :الإسراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتي تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك.

وقوله- سبحانه-: وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً بيان لسوء عاقبة الذين لا يستجيبون لهداية القرآن الكريم، وهو معطوف على قوله- تعالى-:

أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً.

أى: أن هذا القرآن يبشر المؤمنين بالأجر الكبير، ويبشر- على سبيل التهكم- الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب بالعذاب الأليم.

قال الآلوسى ما ملخصه: وتخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة، لكونها أعظم ما أمروا بالإيمان به، ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها، الذي أنبأ عنه قوله- تعالى-: أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً وهو عذاب جهنم. أى: أعددنا وهيأنا لهم، فيما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذابا أليما.

والآية معطوفة على قوله أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً فيكون إعداد العذاب الأليم للذين لا يؤمنون بالآخرة مبشرا به كثبوت الأجر الكبير للمؤمنين، ومصيبة العدو سرور يبشر به، فكأنه قيل: يبشر المؤمنين بثوابهم وعقاب أعدائهم.. .

ثم بين- سبحانه- بعض الأحوال التي قد يقدم الإنسان فيها على طلب ما يضره بسبب عجلته واندفاعه فقال- تعالى-:.

( وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) أي : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن ( لهم عذابا أليما ) أي : يوم القيامة ، كما قال تعالى : ( فبشرهم بعذاب أليم ) [ آل عمران : 21 ] .

وقوله ( وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ) يقول تعالى ذكره:

وأن الذين لا يصدّقون بالمعاد إلى الله، ولا يقرّون بالثواب والعقاب في الدنيا، فهم لذلك لا يتحاشون من ركوب معاصي الله (أَعْتَدْنَا لَهُمْ) يقول: أعددنا لهم، لقدومهم على ربهم يوم القيامة (عَذَابًا أَلِيما) يعني موجعا، وذلك عذاب جهنم.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[10] ﴿وَأَنّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي: ويبشر المؤمنين بعذاب أعدائهم، فجمعت الآية بين الترغيب والترهيب.

تفاعل

[10] ﴿وَأَنّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ: ﴾

- معطوفة بالواو على أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً» على معنى أنه بشر المؤمنين ببشارتين اثنتين بثوابهم وبعقاب أعدائهم. أو بمعنى: ويخبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون. أنّ: حرف مشبه بالفعل. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «أنّ».لا: نافية لا عمل لها. يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالآخرة: جار ومجرور متعلق بيؤمنون والجملة: صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل رفع خبر «أن». أعتدنا: أي أعددنا أو هيأنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بأعتدنا. عذابا: مفعول به منصوب بالفتحة. أليما: صفة-نعت-لعذابا منصوبة مثلها بالفتحة المنونة لأن الاسمين نكرتان. '

المتشابهات :

| النساء: 18 | ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ |

|---|

| الإسراء: 10 | ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [10] لما قبلها : وبعد أن بَشَّرَ اللهُ عز وجل المؤمنين بالأجر الكبير؛ توعد هنا الكافرين بالعذاب الأليم، قال تعالى:

﴿ وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [11] :الإسراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ .. ﴾

التفسير :

وهذا من جهل الإنسان وعجلته حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله -بلطفه- يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر.{ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ}

والمراد بالإنسان هنا: الجنس وليس واحدا معينا.

قال الآلوسى: وقوله: دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ أى: دعاء كدعائه بالخير، فحذف الموصوف وحرف التشبيه وانتصب المجرور على المصدرية .

والمعنى: ويدعو الإنسان حال غضبه وضجره، على نفسه، أو على غيره، بِالشَّرِّ كأن يقول: «اللهم أهلكنى، أو أهلك فلانا..» .

دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ أى: يدعو بالشر على نفسه أو على غيره، كدعائه بالخير، كأن يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.

قال ابن كثير: يخبر- تعالى- عن عجلة الإنسان، ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده، أو ماله، بِالشَّرِّ أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال- تعالى-:.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ...

وفي الحديث: «لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم، أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها» .

وقيل المراد بالإنسان هنا: الكافر، أو الفاسق الذي يدعو الله- تعالى- بالشر، كأن يسأله بأن ييسر له أمرا محرما كالقتل والسرقة والزنا وما يشبه ذلك.

وقد أشار القرطبي إلى هذا الوجه بقوله: «وقيل نزلت في النضر بن الحارث، كان يدعو ويقول- كما حكى القرآن عنه-: اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ، أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ.

وقيل: هو أن يدعو في طلب المحظور، كما يدعو في طلب المباح. كما في قول الشاعر:

أطوف بالبيت فيمن يطوف ... وأرفع من مئزرى المسبل

واسجل بالليل حتى الصباح ... وأتلو من المحكم المنزل

عسى فارج الهم عن يوسف ... يسخر لي ربة المحمل

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب، لأنه المأثور عن بعض الصحابة والتابعين وهم أدرى بتفسير كتاب الله من غيرهم.

قال ابن جرير- رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية: عن ابن عباس قال في قوله- تعالى-: وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ.. يعنى قول الإنسان اللهم العنه واغضب عليه، فلو يعجل له الله ذلك كما يعجل له الخير لهلك ...

وقال قتادة: يدعو على ماله فيلعن ماله، ويدعو على ولده، ولو استجاب الله له لأهلكه.

وقال مجاهد: ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته ولا يحب أن يجاب .

وقوله- تعالى-: وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا بيان للسبب الذي حمل الإنسان على أن يدعو بالشر كما يدعو بالخير.

والعجول من العجل- بفتح العين والجيم- وهو الإسراع في طلب الشيء قبل وقته.

يقال: عجل- بزنة تعب- يعجل فهو عجلان، إذا أسرع.

أى: وكان الإنسان متسرعا في طلب كل ما يقع في قلبه، ويخطر بباله، لا يتأنى فيه تأنى المتبصر، ولا يتأمل تأمل المتدبر.

وشبيه بهذه الجملة قوله- تعالى-: خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ، سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ .

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ، ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله ) بالشر ) أي : بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك ، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه ، كما قال تعالى : ( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ) [ يونس : 11 ] ، وكذا فسره ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وقد تقدم في الحديث : " لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ، أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها " .

وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى ( وكان الإنسان عجولا )

وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس - رضي الله عنهما - هاهنا قصة آدم ، عليه السلام ، حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه ، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه ، فلما وصلت إلى دماغه عطس ، فقال : الحمد لله . فقال الله : يرحمك ربك يا آدم . فلما وصلت إلى عينيه فتحهما ، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه ، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع وقال : يا رب عجل قبل الليل .

يقول تعالى ذكره مذكرا عباده أياديه عندهم، ويدعو الإنسان على نفسه وولده وماله بالشرّ، فيقول: اللهمّ أهلكه والعنه عند ضجره وغضبه، كدعائه بالخير: يقول: كدعائه ربه بأن يهب له العافية، ويرزقه السلامة في نفسه وماله وولده، يقول: فلو استجيب له في دعائه على نفسه وماله وولده بالشرّ كما يستجاب له في الخير هلك، ولكن الله بفضله لا يستجيب له في ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ، قوله ( وَيَدْعُ الإنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا ) يعني قول الإنسان: اللهمَّ العنه واغضب عليه، فلو يُعَجل له ذلك كما يُعجل له الخير، لهلك، قال: ويقال: هو وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أن يكشف ما به من ضرّ، يقول تبارك وتعالى: لو أنه ذكرني وأطاعني، واتبع أمري عند الخير، كما يدعوني عند البلاء، كان خيرا له.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَيَدْعُ الإنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا ) يدعو على ماله، فيلعن ماله وولده، ولو استجاب الله له لأهلكه.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَيَدْعُ الإنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ) قال: يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك، وعلى خادمه، أو على ماله.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ( وَيَدْعُ الإنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا ) قال: ذلك دعاء الإنسان بالشرّ على ولده وعلى امرأته، فيعجل: فيدعو عليه، ولا يحب أن يصيبه.

واختلف في تأويل قوله ( وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا ) فقال مجاهد ومن ذكرت قوله: معناه: وكان الإنسان عَجولا بالدعاء على ما يكره، أن يُستجاب له فيه.

وقال آخرون: عنى بذلك آدم أنه عجل حين نفخ فيه الروح قبل أن تجري في جميع جسده ، فرام النهوض، فوصف ولده بالاستعجال، لما كان من استعجال أبيهم آدم القيام، قبل أن يتمّ خلقه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شُعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن سلمان الفارسيّ، قال: أوّل ما خلق الله من آدم رأسه، فجعل ينظر وهو يُخلق، قال: وبقيت رجلاه؛ فلما كان بعد العصر قال: يا ربّ عَجِّل قبل الليل، فذلك قوله ( وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا ).

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عثمان بن سعيد، قال: ثنا بشر بن عمارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك عن ابن عباس، قال: لما نفخ الله في آدم من روحه أتت النفخة من قبَل رأسه، فجعل لا يجرى شيء منها في جسده، إلا صار لحما ودما؛ فلما انتهت النفخة إلى سرّته، نظر إلى جسده، فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله تبارك وتعالى ( وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا ) قال: ضَجِرا لا صبر له على سرّاء، ولا ضرّاء.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ يدعو الإنسان على نفسه بالشر, فلو سَلِمَ الإنسانُ من شَرِّ نفسهِ لنفسِهِ لكان ذا حظٍ عظيمٍ.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ وفي الحديث قال ﷺ: «مَنْ هَذَا اللاَّعِنُ بَعِيرَهُ؟»، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ﷺ: «انْزِلْ عَنْهُ؛ فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ، لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ» [مسلم 3009].

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ من رحمة الله أن يستجيب للإنسان دعاءه بالخير، ومن جهل الإنسان أن يدعو على نفسه بالشر.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ وذلك لفرط جهله بما ينفعه، والموفق من فوض لله أمره وتوكل عليه حق توكله.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ﴾ وسبب ذلك (غضبه وجهله) ومنشأ ذلك (استعجاله)، فختمت الآية ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ تدعو على نفسك ولا يستجيب لك، أرأيت أنه أرحم بك من نفسك!

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ أي يدعو على ماله وولده ونفسه بالشر كمن يقول عند الغضب: اللهم العنه وأهلكه ونحوهما.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ يتسرع لما لم تحمله نفسه عليه وطمعه إليه من غير نظر في العواقب.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ ربما كان تأخير الإجابة حماية للداعي من حمق الدعاء؛ لأنه دعا بما يضره وهو يظن أنه ينفعه.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ قال ابن عباس وغيره: «هو دعاء الرجل على نفسه وولده -عند الضجر- بما لا يحب أن يستجاب له».

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ ذمٌ وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم، وأموالهم، وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت، كما يدعون بالخير في وقت التثبت.

عمل

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ احذر عند الغضب من أن تدعو على نفسك، أو أولادك، أو مالك بالشر، واحذر العجلة في الأمور، وكن متريثًا صبورًا.

عمل

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ ادع لنفسك وأهلك بالصلاح والخير.

وقفة

[11] ﴿وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ قال الحسن: «ذلك دعاء الإنسان بالشر على ولده وعلى امرأته، يغضب أحدهم فيدعو عليه، فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده، فإن أعطاه الله ذلك شق عليه!! فيمنعه الله ذلك، ثم يدعو بالخير فيعطيه».

وقفة

[11] ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ صاحبُ العجلة إن أصاب فرصتَه لم يكن محمودًا، وإن أخطأها كان مذمومًا.

وقفة

[11] ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ الإستعجال طبيعة في بني آدم، الحصيف من عرف كيف يتعامل معها.

وقفة

[11] ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ هذا هو السبب الذي يحمل الإنسان على الدعاء بالشر کما يدعو بالخير، فالعبد متسرع في طلب كل ما يخطر بباله دون النظر في عاقبته، ليتأكد هل هو خير فيدعو به، أم شر فيستعيذ منه، وفي غمرة استعجاله يغفل عن أن المقسوم لا يفوته، وأن اختيار الله للعبد خير له من اختياره لنفسه.

وقفة

[11] ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ صاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن محمودًا، وإن أخطأها كان مذمومًا!

وقفة

[11] ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ ما أجمل قول الشاعر:

لا تعجِلنَّ فليس الرزقُ بالعجَلِ ... الرزقُ في اللوحِ مكتوبٌ مع الأجل

فلو صبرنا لكان الرزقُ يطلبنا ... لكنّه خُلِقَ الإنسانُ من عَجَلِ

وقفة

[11] (كان) يفرد لها النُحاة بكلام في زمنها: 1- الزمان الماضي المنقطع كأن تقول كان نائمًا واستيقظ، كان مسافرًا ثم عاد. 2- الماضي المستمر (كان الإستمرارية) بمعنى كان ولا يزال ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ أي هذا كونه منذ أن وُجِد، ﴿وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا﴾ [100]، ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [53]، لا تعني كان عدوًا والآن أصبح صديقًا، وإنما كان ولا يزال عدوًا. 3- (كان) تفيد الإستقبال: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبأ: 19]، أي صارت في المستقبل.

الإعراب :

- ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ: ﴾

- الواو: استئنافية. يدعو: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للثقل على الواو الساقطة خطا والمحذوفة في القراءة أو في الكتاب لالتقاء الساكنين وهي مثبتة في بعض المصاحف وهي واو أصلية لأن لام الفعل تحذف عند جزم الفعل وتبقى الضمة دالة عليها. الانسان: فاعل مرفوع بالضمة بمعنى: ويدعو الانسان ربه. بالشر: جار ومجرور متعلق بيدعو أو يدعو الله غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله كما يدعوه لهم بالخير ذلك لأنه خلق عجولا.

- ﴿ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ: ﴾

- دعاءه: مفعول مطلق منصوب بالفتحة والهاء ضمير الغائب في محل جر بالاضافة. بالخير: جار ومجرور متعلق بالمصدر «دعاءه» يدعو الانسان الله غضبه دعاء بالشر مثل دعائه بالخير.

- ﴿ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً: ﴾

- الواو: استئنافية. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الانسان: اسم «كان» مرفوع بالضمة. عجولا: خبرها منصوب بالفتحة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [11] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ عز وجل ما لكلامه من الدعاء إلى الأقوم؛ ذكرَ هنا ما عليه الإنسان من العوج الداعي له إلى أن يدعو على نفسه أو أهله بالشر عند الغضب، قال تعالى:

﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [12] :الإسراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى:{ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ} أي:دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له.{ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} أي:جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة،{ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} أي:مضيئة{ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم.

{ وَلِتَعْلَمُوا} بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر{ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم.

{ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} أي:بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويستبين الحق من الباطل كما قال تعالى:{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}

ثم ساق- سبحانه- ما يدل على كمال قدرته، وسعة رحمته بعباده، ومجازاتهم على أعمالهم يوم القيامة

قال أبو حيان: قوله- تعالى- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ.. لما ذكر- سبحانه- القرآن وأنه هاد إلى الطريقة المستقيمة، ذكر ما أنعم به مما لم يمكن الانتفاع إلا به، وما دل على توحيده من عجائب العالم العلوي. وأيضا لما ذكر عجلة الإنسان، وانتقاله من حال إلى حال ذكر أن كل هذا العالم كذلك في الانتقال لا يثبت على حال، فنور عقب ظلمة وبالعكس، وازدياد نور وانتقاص آخر .

والمراد بالآيتين هنا: العلامتان الواضحتان، الدالتان على قدرة الله- تعالى- ووحدانيته.

وقوله: فَمَحَوْنا من المحو بمعنى إزالة أثر الشيء، يقال: محا فلان الشيء محوا- من باب قتل- إذا أزال أثره.

وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهات: أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه، أن المراد بالآيتين: نفس الليل والنهار، وأن الكلام ليس فيه حذف.

فيكون المعنى: وجعلنا الليل والنهار- بهيئاتهما الثابتة، وتعاقبهما الدائم، واختلافهما طولا وقصرا- آيتين كونيتين كبيرتين، دالتين على أن لهما صانعا قادرا، حكيما، هو الله رب العالمين.

وقوله- سبحانه- فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ أى: فجعلنا الآية التي هي الليل. ممحوة الضوء، مظلمة الهيئة، مختفية فيها الأشياء، ساكنة فيها الحركات.

وقوله- تعالى-: وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً أى: وجعلنا الآية التي هي النهار مضيئة، تبصر فيها الأشياء وترى بوضوح وجلاء.

وعلى هذا الاتجاه، تكون إضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه، مع اختلاف اللفظ، تنزيلا لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى، كما في قوله- تعالى- شَهْرُ رَمَضانَ فرمضان هو نفس الشهر.

وأما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه أن الكلام على حذف مضاف، وأن المراد بالآيتين:

الشمس والقمر، فيكون المعنى: وجعلنا نيرى الليل والنهار- وهما الشمس والقمر- آيتين دالتين على قدرة الله- تعالى- ووحدانيته، فمحونا آية الليل- وهي القمر-، بأن أزلنا عنه شعاعه وضياءه، ولم نجعله كالشمس في ذلك، وجعلنا آية النهار- وهي الشمس- مبصرة، أى: ذات شعاع وضياء يبصر في ضوئها الشيء على حقيقته.

وقد ذكر صاحب الكشاف هذين الوجهين دون أن يرجح بينهما فقال: قوله- تعالى-:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ.. فيه وجهان: أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار للتبيين، كإضافة العدد إلى المعدود، أى:

فمحونا الآية التي هي الليل، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة.

والثاني: أن يراد: وجعلنا نيرى الليل والنار آيتين، يريد الشمس والقمر ...

أى: فمحونا آية الليل التي هي القمر، حيث لم نخلق له شعاعا كشعاع الشمس تبصر به الأشياء، وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء .

والذي نراه: أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب، لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكريمة ولأنه لا يحتاج إلى تقدير، وما كان كذلك أولى مما يحتاج إلى تقدير، ولأن الليل والنهار هما بذاتهما من أظهر العلامات والأدلة على قدرة الله- تعالى- ووحدانيته.

وهناك عشرات الآيات القرآنية في هذا المعنى، ومن ذلك قوله- تعالى- وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ .

وقوله- تعالى-: وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ... .

وقال- تعالى-: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي أوردها الله- تعالى- في هذا المعنى.

وقوله- سبحانه-: لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ بيان لمظهر من مظاهر حكمته- تعالى- ورحمته بعباده.

والجملة الكريمة متعلقة بما قبلها، وهو قوله- سبحانه-: وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً أى: جعلنا النهار مضيئا، لتطلبوا فيه ما تحتاجونه من أمور معاشكم، ومن الأرزاق التي قسمها الله بينكم.

قال الآلوسى ما ملخصه: وفي التعبير عن الرزق بالفضل، وعن الكسب بالابتغاء: دلالة على أنه ليس للعبد في تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب، وإنما الإعطاء من الله- تعالى-

بطريق التفضل.. .

وشبيه بهذه الجملة الكريمة قوله- تعالى-: وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

فقوله- تعالى-: لِتَسْكُنُوا فِيهِ يعود إلى الليل. وقوله- تعالى-: وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ يعود على النهار.

ثم بين- سبحانه- حكمة أخرى ونعمة أخرى لجعله الليل والنهار على هذه الهيئة فقال:

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ.

أى: وجعلنا الليل والنهار على هذه الصفة من التعاقب والاختلاف في الطول والقصر لتعرفوا عن طريق ذلك عدد الأيام والشهور والأعوام، التي لا تستغنون عن معرفتها في شئون حياتكم، ولتعرفوا- أيضا- الحساب المتعلق بها في معاملاتكم، وبيعكم وشرائكم، وأخذكم وعطائكم، وصلاتكم، وصيامكم، وزكاتكم، وحجكم، وأعيادكم.. وغير ذلك مما تتوقف معرفته على تقلب الليل والنهار. وولوج أحدهما في الآخر.

ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بقوله: وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلًا.

والتفصيل: من الفصل بمعنى القطع. والمراد به هنا: الإبانة التامة للشيء بحيث يظهر ظهورا لا خفاء معه ولا التباس.

ولفظ كُلَّ منصوب على الاشتغال بفعل يفسره ما بعده.

أى: وفصلنا كل شيء تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم، تفصيلا، واضحا جليا، لا خفاء معه ولا التباس، فقد أقمنا هذا الكون على التدبير المحكم، وعلى الصنع المتقن، وليس على المصادفات التي لا تخضع لنظام أو ترتيب.

يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام ، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ، ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات والأعمال والأسفار ، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام ، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ ولهذا قال : ( لتبتغوا فضلا من ربكم ) أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك ( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا ؛ لما عرف شيء من ذلك ، كما قال تعالى : ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) [ القصص : 71 - 73 ] ، وقال تعالى : ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) [ الفرقان : 61 ، 62 ] وقال تعالى : ( وله اختلاف الليل والنهار ) [ المؤمنون : 80 ] ، وقال : ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ) [ الزمر : 5 ] ، وقال تعالى : ( فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ) [ الأنعام : 96 ] ، وقال تعالى : ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) [ يس : 37 ، 38 ] .

ثم إنه تعالى جعل لليل آية ، أي : علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه ، وللنهار علامة ، وهي النور وظهور الشمس النيرة فيه ، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا ، كما قال تعالى : ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) إلى قوله : ( لآيات لقوم يتقون ) [ يونس : 5 ، 6 ] ، كما قال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) الآية [ البقرة : 189 ] .

قال ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير في قوله : ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) قال : ظلمة الليل وسدفة النهار .

وقال ابن جريج عن مجاهد : الشمس آية النهار ، والقمر آية الليل ( فمحونا آية الليل ) قال : السواد الذي في القمر ، وكذلك خلقه الله تعالى .

وقال ابن جريج : قال ابن عباس : كان القمر يضيء كما تضيء الشمس ، والقمر آية الليل ، والشمس آية النهار ( فمحونا آية الليل ) السواد الذي في القمر .

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة : أن ابن الكواء سأل [ أمير المؤمنين ] علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ، ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ فقال : ويحك أما تقرأ القرآن ؟ ( فمحونا آية الليل ) فهذه محوه .

وقال قتادة في قوله : ( فمحونا آية الليل ) كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه ، وجعلنا آية النهار مبصرة ، أي : منيرة ، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم .

وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : ( وجعلنا الليل والنهار آيتين ) قال : ليلا ونهارا ، كذلك خلقهما الله ، عز وجل .

يقول تعالى ذكره: ومن نعمته عليكم أيها الناس، مخالفته بين علامة الليل وعلامة النهار، بإظلامه علامة الليل، وإضاءته علامة النهار، لتسكنوا في هذا، وتتصرّفوا في ابتغاء رزق الله الذي قدره لكم بفضله في هذا، ولتعلموا باختلافهما عدد السنين وانقضاءها، وابتداء دخولها، وحساب ساعات النهار والليل وأوقاتها( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلا ) يقول: وكلّ شيء بيناه بيانا شافيا لكم أيها الناس لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعمه، وتخلصوا له العبادة، دون الآلهة والأوثان.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي الطُفيل، قال: قال ابن الكَوّاء (4) لعليّ: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللَّطْخة التي في القمر؟ فقال: ويْحَك أما تقرأ القرآن (فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ) ، فهذه محوه.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا طلق ، عن زائدة، عن عاصم، عن عليّ بن ربيعة، قال: سأل ابن الكوّاء عليا فقال: ما هذا السواد في القمر؟ فقال عليّ( فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) هُوَ المَحْو.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عمر، قال: كنت عند عليّ، فسأله ابن الكَوّاء عن السواد الذي في القمر؟ فقال: ذاك آية الليل مُحِيت.

حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا عمران بن حُدير، عن رفيع بن أبي كثير قال: قال عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه: سَلُوا عما شئتم، فقام ابن الكوّاء فقال: ما السواد الذي في القمر، فقال: قاتلك الله، هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ قال: ذلك مَحْو الليل.

حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: ثنا ابن عُفَير، قال: ثنا ابن لَهيعة، عن حُيَيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا قال لعليّ: ما السواد الذي في القمر؟ قال: إن الله يقول ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ).

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ) قال: هو السواد بالليل.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل، والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل: السواد الذي في القمر.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ذكر ابن جريج، عن مجاهد، في قوله ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ) قال: الشمس آية النهار، والقمر آية الليل (فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ) قال: السواد الذي في القمر، وكذلك خلقه الله.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال : ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ) قال: ليلا ونهارا، كذلك خلقهما الله، قال ابن جريج : وأخبرنا عبد الله بن كثير، قال ( فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) قال: ظلمة الليل وسدفة النهار.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) : أي منيرة، وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، ثنا عيسى، وحدثني الحرث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ) قال: ليلا ونهارا، كذلك جعلهما الله.

واختلف أهل العربية في معنى قوله ( وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) فقال بعض نحويي الكوفة معناها: مضيئة، وكذلك قوله (والنَّهار مُبْصِرًا) معناه: مضيئا، كأنه ذهب إلى أنه قيل مبصرا، لإضاءته للناس البصر. وقال آخرون: بل هو من أبصر النهار: إذا صار الناس يبصرون فيه فهو مبصر، كقولهم: رجل مجبن: إذا كان أهله وأصحابه جبناء، ورجل مضعف: إذا كانت رواته ضعفاء، فكذلك النهار مبصرا: إذا كان أهله بصراء.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لِتَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ ) قال: جعل لكم سبحا طويلا.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال : ثنا سعيد، عن قتادة ( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلا ) : أي بيناه تبيينا.

---------------------

الهوامش :

(4) ابن الكواء: هو عبد الله بن الكواء الخارجي، أحد الذين كانوا مع علي في صفين، ثم فارقوه بعد التحكيم. فكان من زعماء الخوارج.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[12] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ.

وقفة

[12] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ إن قلتَ: لمَ ثَنَّى الآية هنا، وأفردها في قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَها آيَةً﴾ [الأنبياء: 91]؟ قلتُ: لتباين اللَّيلِ والنَّهارِ من كل وجه، ولتكررهما، فناسبهما التثنيةُ، بخلاف عيسى مع أمِّه، فإنَّه جزءٌ منها، ولا تكرر فيهما، فناسبهما الإفرادُ.

وقفة

[12] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ أي: علامتين على وحدانيتنا، ووجودنا، وكمال علمنا وقدرتنا، والآية فيهما: إقبال كل منهما من حيث لا يعلم، وإدباره إلى حيث لا يعلم، ونقصان أحدهما بزيادة الآخر، وبالعكس آية أيضًا، وكذلك ضوء النهار، وظلمة الليل.

وقفة

[12] ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما، وضوء النهار وظلمة الليل، كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته.

وقفة

[12] ﴿فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ جعل الليل مظلمًا مناسبًا للهدوء والراحة، والنهار مضيئًا مناسبًا للحركة والاشتغال.

وقفة

[12] ﴿وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ أي مضيئة؛ لأن النَّهار لا يُبصِر.

عمل

[12] ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ لا تخالف الفطرة السوية التي خلقنا الله عليها؛ وتجعل ليلك عملًا ونهارك نومًا.

وقفة

[12] ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ سنى عمركم ومدة حسابكم، وهذا العلم يجعلك على وجل، ولن ينفعك عدم اعترافك بسنين عمرك.

الإعراب :

- ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ: ﴾

- الواو: استئنافية. جعل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الليل: مفعول به منصوب بالفتحة. والنهار: معطوفة بالواو على «الليل» وتعرب اعرابها. آيتين: مفعول به ثان منصوب بالياء لأنه مثنى. النون عوض من تنوين المفرد بمعنى: جعلناهما معجزين تدلان على عظمة الله.

- ﴿ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ: ﴾

- الفاء: استئنافية. محونا آية: تعرب اعراب جَعَلْنَا اللَّيْلَ». الليل: مضاف إليه مجرور بالكسرة بمعنى: بحجب ضيائها ونورها. أي جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلما لا تبصر الاشياء فيه أي لا يستبان شيء.

- ﴿ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً: ﴾

- تعرب اعراب فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ». مبصرة: مفعول به ثان منصوب بالفتحة بمعنى مضيئة نيرة. أي تبصر فيه الأشياء أي أريد ضوء الشمس. وبمعنى آخر: وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين يريد سبحانه: الشمس والقمر.

- ﴿ لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ: ﴾

- اللام: حرف جر للتعليل. تبتغوا: أي تطلبوا: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة و «أن» المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بجعلنا وجملة «تبتغوا» صلة «ان».فضلا: مفعول به منصوب بالفتحة. من ربكم: جار ومجرور للتعظيم والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. و مِنْ رَبِّكُمْ» متعلق بصفة محذوفة من «فضلا».

- ﴿ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ: ﴾

- الواو: عاطفة. لتعلموا عدد: تعرب اعراب لِتَبْتَغُوا فَضْلاً» أي لتعرفوا. السنين: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والكلمة تعرب بالحروف والحركات وهنا أعربت بالحرف.

- ﴿ وَالْحِسابَ: ﴾

- الواو: عاطفة. الحساب: معطوفة على «عدد» منصوبة مثلها بالفتحة أي ولتعلموا جنس الحساب فحذف المفعول المضاف «جنس» وحل المضاف إليه-الحساب-محله.

- ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ: ﴾

- الواو عاطفة. كل: مفعول به بفعل مضمر يفسره ما بعده منصوب بالفتحة. شيء: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً: ﴾

- تعرب اعراب «جعلنا» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. تفصيلا: مفعول مطلق منصوب على المصدر بالفتحة. '

المتشابهات :

| يونس: 5 | ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ﴾ |

|---|

| الإسراء: 12 | ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيۡءٖ فَصَّلۡنَٰهُ تَفۡصِيلٗا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [12] لما قبلها : ولَمَّا بيَّنَ اللهُ عز وجل ما أوصَلَ إلى الخَلقِ مِن نِعَمِ الدِّينِ -وهو القُرآنُ-؛ أتبَعَه هنا ببيانِ ما أوصَلَ إليهم مِن نِعَمِ الدُّنيا، قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

مبصره.

وقرئ:

مبصرة، بفتح الميم والصاد، وهو مصدر، أقيم مقام الاسم، وهى قراءة قتادة، وعلى بن الحسن.

مدارسة الآية : [13] :الإسراء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي .. ﴾

التفسير :

وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي:ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله.{ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا} فيه ما عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره

ثم ساق- سبحانه- صورة من صور هذا التفصيل المحكم في كل شيء فقال- تعالى-: وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.

والمراد بطائره: عمله الصادر عنه باختياره وكسبه، حسبما قدره الله- تعالى- عليه من خير وشر.

أى: وألزمنا كل إنسان مكلف عمله الناتج عنه، إلزاما لا فكاك له منه، ولا قدرة له على مفارقته.