الإحصائيات

سورة النساء

| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |

| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |

| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |

| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |

| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

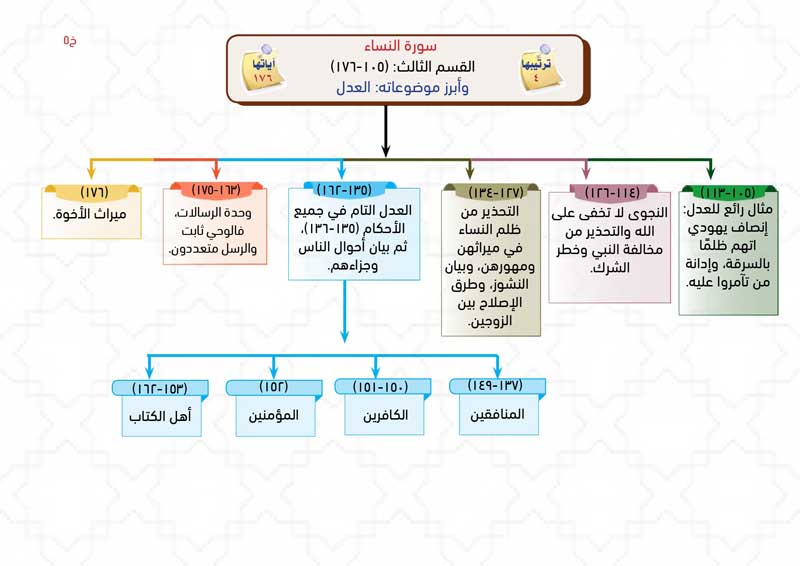

المقطع الأول

من الآية رقم (46) الى الآية رقم (47) عدد الآيات (2)

لمَّا ذكرَ حرصَ اليهودِ على إضلالِ المؤمنينَ بَيَّنَ هنا ما يُضلِّونَ به: تحريفَهم كلامَ اللهِ، ومَكرَهم وإيذاءَهم رسولِه ﷺ، ثُمَّ رجَّاهم ودعاهم للإيمانِ، ثُمَّ هَدَّدَهم وذَكَّرَهم بأصحابِ السبتِ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (48) الى الآية رقم (51) عدد الآيات (4)

تهديدٌ آخرٌ: اللهُ لا يغفرُ ولا يتجاوزُ عن المشركِ، ويتجاوزُ ويعفو عمَّا دون الشركِ من الذنوبِ لمن يشاءُ، ثُمَّ توبيخُ الذينَ يزكُّون أنفسَهم.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة النساء

العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع

أولاً : التمهيد للسورة :

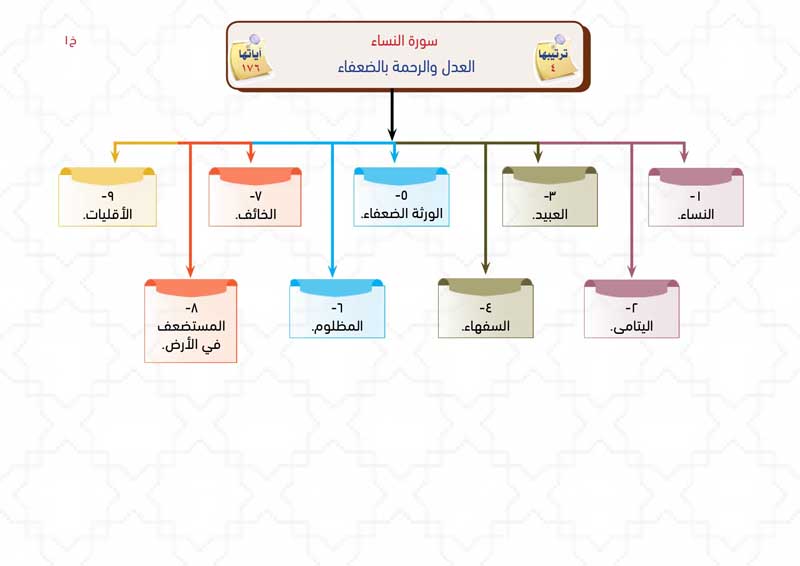

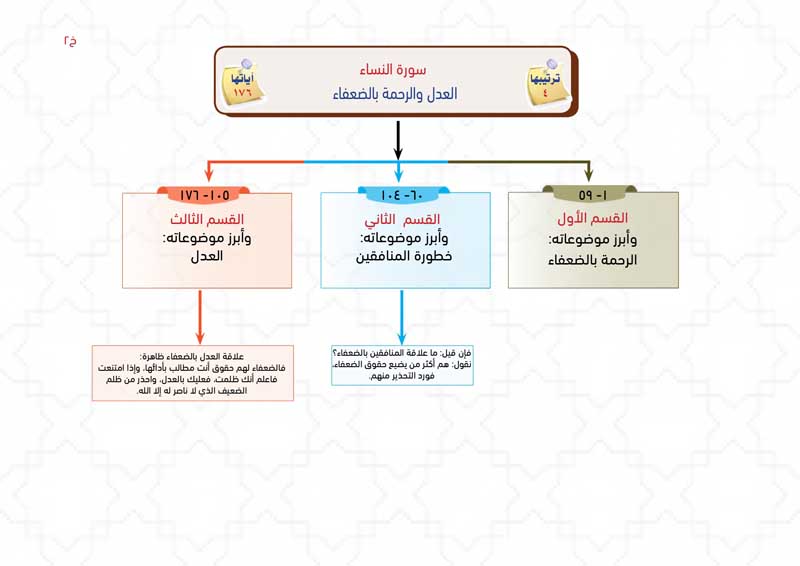

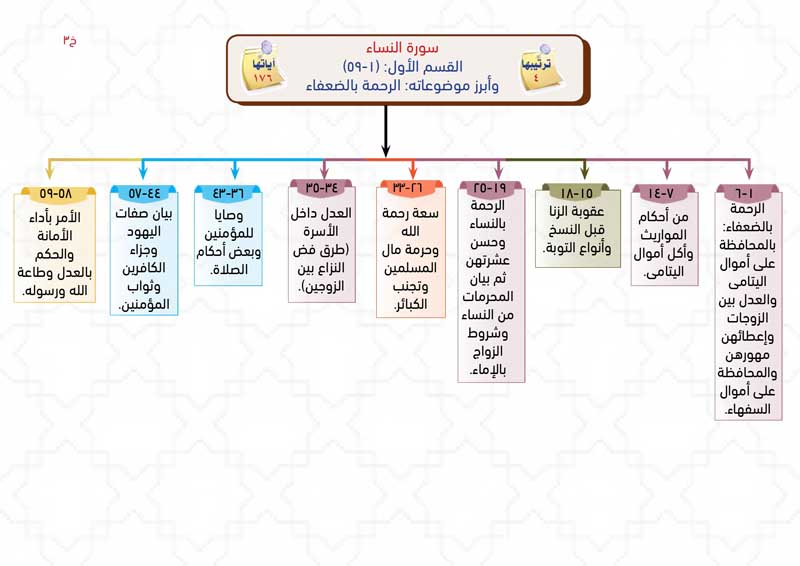

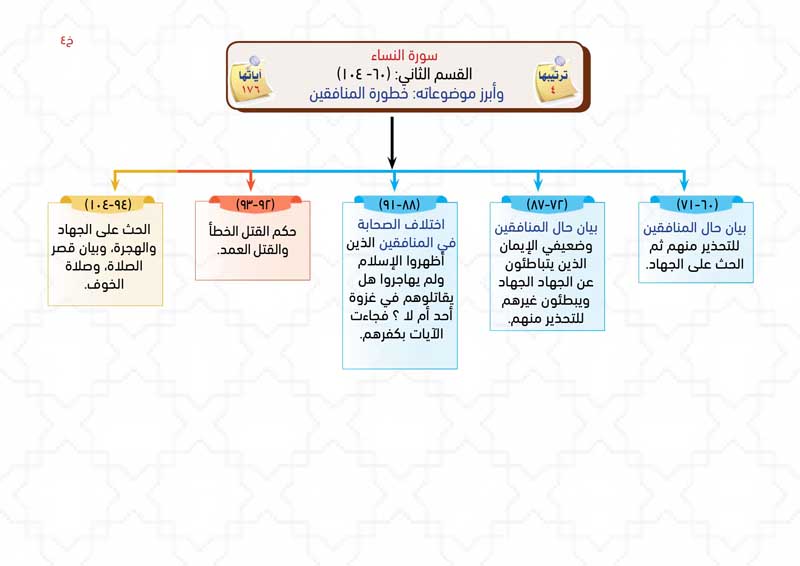

- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.

- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النساء».

- • معنى الاسم :: ---

- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".

- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).

• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.

• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).

• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).

• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.

• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.

• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.

• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).

• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:

- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).

- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).

- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).

- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).

* الإسلام وحقوق النساء:

- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.

• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).

• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).

• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).

• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.

• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).

• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).

• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).

• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).

• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).

• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).

• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).

• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).

• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).

• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).

• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.

• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).

• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).

• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).

• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).

• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.

• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).

• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).

• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).

• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).

• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).

• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).

تمرين حفظ الصفحة : 86

مدارسة الآية : [45] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ .. ﴾

التفسير :

.ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم، بيَّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال، ولهذا قال:{ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا} أي:يتولى أحوال عباده ويلطف بهم في جميع أمورهم، وييسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم.{ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا} ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره فيه زوال الشر.

وقوله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ جملة معترضة للتأكيد والتحذير.

أى: والله- تعالى- أعلم بأعدائكم منكم- أيها المؤمنون- وقد أخبركم بأحوالهم وبما يبيتون لكم من شرور فاحذروهم ولا تلتفتوا إلى أقوالهم وأعدوا العدة لتأديبهم دفاعا عن دينكم وعقيدتكم.

وقوله وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً تذييل قصد به غرس الطمأنينة في نفوس المؤمنين بأن العاقبة لهم.

أى: وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا يتولى أموركم، ويصلح بالكم، وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً يدفع عنكم مكرهم وشرورهم وما دام الأمر كذلك فاكتفوا بولايته ونصرته. واعتصموا بحبله، وأطيعوا أمره، ولا تكونوا في ضيق من مكر أعدائكم فإن الله ناصركم عليهم بفضله وإحسانه.

وقوله وَكَفى فعل ماض. ولفظ الجلالة فاعل والباء مزيدة فيه لتأكيد الكفاية. ووليا ونصيرا منصوبان على التمييز. وقيل على الحال.

وكرر- سبحانه- الفعل كفى لإلقاء الطمأنينة في قلوب المؤمنين، لأن التكرار في مثل هذا المقام يكون أكثر تأثيرا في القلب، وأشد مبالغة فيما سيق الكلام من أجله.

فكأنه- سبحانه- يقول لهم: اكتفوا بولاية الله ونصرته، وكفاكم الله الولاية والنصرة والمعونة. ومن كان الله كافيه نصره على عدوه فاطمئنوا ولا تخافوا.

( والله أعلم بأعدائكم ) أي : هو يعلم بهم ويحذركم منهم ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ) أي : كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره .

القول في تأويل قوله : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)

ثم أخبر الله جلّ ثناؤه عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنين أن يستنصحوهم في دينهم إياهم، فقال جل ثناؤه: =" والله أعلم بأعدائكم "، يعني بذلك تعالى ذكره: والله أعلم منكم بعداوَة هؤلاء اليهود لكم، أيها المؤمنون. يقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم، (1) فإني أعلم بما هم عليه لكم من الغشِّ والعداوة والحسد، وأنهم إنما يبغونكم الغوائل، ويطلبون أن تضلوا عن محجة الحق فتهلكوا.

* * *

وأما قوله: " وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرًا "، فإنه يقول: فبالله، أيها المؤمنون، فثقوا، وعليه فتوكلوا، وإليه فارغبوا، دون غيره، يكفكم مهمَّكم، وينصركم على أعدائكم =" وكفى بالله وليًّا "، يقول: وكفاكم وحسْبكم بالله ربكم وليًّا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم، والحراسة من أن يستفزّكم أعداؤكم عن دينكم، أو يصدّوكم عن اتباع نبيكم (2)

" وكفى بالله نصيرًا "، يقول: وحسبكم بالله ناصرًا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم، وعلى من بغاكم الغوائل، وبغى دينكم العَوَج. (3)

----------------

الهوامش :

(1) في المخطوطة: "مما نهيتكم عنه" ، وفي المطبوعة: "عما نهيتكم عنه" ، والصواب ما أثبت.

(2) انظر تفسير: "الولي" فيما سلف 2: 489 ، 564 / 5: 424 / 6: 142 ، 313 ، 497.

(3) انظر تفسير"النصير" فيما سلف 2: 489 ، 564 / 5: 581 / 6: 443 ، 449.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ منكم؛ فلا تستنصحوهم؛ فإنهم أعداؤكم، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا﴾ يدفع عنكم مكرهم وشرهم، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ اكتفوا بولايته ونصرته.

وقفة

[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ الله ﷻ أعلم بعدوك وأقدر عليه منك؛ فإذا أرضيت ربك كفاك عدوك.

وقفة

[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ مهما كان المؤمن حذرًا فهناك أعداء لا يعلمهم, الله يعلمهم ويكفيه همهم, وهذا من لطفه بعباده، ومن ولايته لهم، فنعم المولى ونعم النصير.

وقفة

[45] ﴿وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ هناك أعداء لا تعلمهم، وأعداء في صورة أصدقاء (الله يعلمهم) و(يكفيك همهم).

اسقاط

[45] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ إذا تخلى الناس عنك في كرب، فاعلم أن الله يريد أن يتولى أمرك، وكفىٰ بالله وليًّا.

وقفة

[45] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ العاملون على رضا الله وإن سخط الناس أحمد الناس عاقبة، ذلك بأنهم حفظوا الله فحفظهم، وتولوا الله فكفاهم.

وقفة

[45] ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾ كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه.

عمل

[45] حدد ظلمًا عانيت منه، واستنصر بربك وحده، وقل: يا نصير، انصرني ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّـهِ نَصِيرًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ: ﴾

- الواو: استئنافية. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة والجملة الاسمية استئنافية. لا محل لها. أعلم: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة بأعدائكم: جار ومجرور متعلق بأعلم والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ وَكَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا: ﴾

- الواو: استئنافية. كفى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. بالله الباء: حرف زائد. الله لفظ الجلالة: اسم مجرور للتعظيم لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل الفعل «كَفى». وليا: تمييز منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً: ﴾

- معطوفة بواو العطف على «كَفى بِاللَّهِ وَلِيًّا» وتعرب إعرابها. ويجوز أن تكون. الواو في الجملتين اعتراضية والجملتان اعتراضيتين وهو الأفصح. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [45] لما قبلها : لمَّا ذكرَ اللهُ عز وجل حرصَ اليهودِ على إضلالِ المؤمنينَ؛ بَيَّنَ هنا ضرورة الالتجاء إليه وطلب العون منه، قال تعالى:

﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [46] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ .. ﴾

التفسير :

ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال:{ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا} أي:اليهود وهم علماء الضلال منهم.{ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} إما بتغيير اللفظ أو المعنى، أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بها، ولا مقصود بها بل أريد بها غيره، وكتمانهم ذلك. فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم{ يَقُولون سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} أي:سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون:{ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ} قصدهم:اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما تكره،{ وَرَاعِنَا} قصدهم بذلك الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ -لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور- أنه يروج على الله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظِ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال:{ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ} ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال:{ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ} وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول، والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم، والاعتناء بأمرهم، فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم غير زكية، أعرضوا عن ذلك، وطردهم الله بكفرهم وعنادهم، ولهذا قال:{ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا}

ثم ذكر- سبحانه- ألوانا من الأقوال والأعمال القبيحة التي كان اليهود يقولونها ويفعلونها للإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فقال: مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ.

وتحريف الشيء إمالته وتغييره. ومنه قولهم: طاعون يحرف القلوب، أى يميلها ويجعلها على حرف، أى جانب وطرف. وأصله من الحرف يقال: حرف الشيء عن وجهه، صرفه عنه.

والجملة الكريمة بيان للموصول وهو قوله- تعالى- الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ.

ويجوز أن يكون قوله مِنَ الَّذِينَ هادُوا خبر لمبتدأ محذوف. وقوله يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ صفة له.

أى من الذين هادوا قوم أو فريق من صفاتهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه أى يميلونه عن مواضعه، ويجعلون مكانه غيره، ويفسرونه تفسيرا سقيما بعيدا عن الحق والصواب.

قال الفخر الرازي: في كيفية التحريف وجوه:

أحدها: أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. مثل تحريفهم اسم «ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم «آدم طويل» ، وكتحريفهم الرجم بوضعهم الجلد بدله.

الثاني: أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة، والتأويلات الفاسدة، وصرف اللفظ من معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه من الحيل اللفظية، كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم. وهذا هو الأصح.

الثالث: أنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه» .

والذي نراه أولى أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتناول كل ذلك، لأنهم لم يتركوا وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوها، أملا منهم في صرف الناس عن الدعوة الإسلامية، ولكن الله- تعالى- خيب آمالهم.

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنْ مَواضِعِهِ وفي المائدة مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ؟ قلت: «أما عن مواضعه» فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة وضعه فيها، بما اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه.

وأما مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ فالمعنى أنه كانت له مواضع قمن بأن يكون فيها. فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان» .

ثم حكى- سبحانه- لونا ثانيا من ضلالتهم فقال: وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا أى.

ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرهم بشيء: سمعنا قولك وعصينا أمرك فنحن مع فهمنا لما تقول لا نطيعك لأننا متمسكون باليهودية.

ثم حكى- سبحانه- لونا ثالثا من مكرهم فقال: وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق.

أى: ويقولون ذلك في أثناء مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام ذو وجهين وجه محتمل للشر. بأن يحمل على معنى «اسمع» حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه محتمل للخير. بأن يحمل على معنى اسمع منا غير مسمع كلاما تكرهه.

فأنت تراهم- لعنهم الله- أنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام المحتمل للشر والخير موهمين غيرهم أنهم يريدون الخير، مع أنهم لا يريدون إلا الشر، بسبب ما طفحت به نفوسهم من حسد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين.

ثم حكى- سبحانه- لونا رابعا من خبثهم فقال: وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وهو كلام معطوف على ما قبله وداخل تحت القول السابق.

وكلمة راعِنا كلمة ذات وجهين- أيضا- فهي محتملة للخير بحملها على معنى ارقبنا وأمهلنا أو انتظرنا نكلمك. ومحتملة للشر بحملها على شبه كلمة عبرانية كانوا يتسابون بها. أو على السب بالرعونة أى الحمق.

قال الراغب: قوله: - تعالى- وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ كان ذلك قولا يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم يقصدون به رميه بالرعونة، ويوهمون أنهم يقولون: راعنا أى: أحفظنا. من قولهم: رعن الرجل يرعن رعنا فهو رعن» أى أحمق.

وأصل كلمة لَيًّا لويا لأنه من لويت، فأدغمت الواو في الياء لسبقها بالسكون. واللى:

الانحراف والالتفات والانعطاف.

والمراد أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكلمة أو بالكلام ليكون اللفظ في السمع مشبها لفظا آخر هم يريدونه لأنه يدل على معنى ذميم.

أى أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم والاستهزاء راعِنا ويقصدون بهذا القول الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم وينطقون بهذه الكلمة وما يشابهها نطقا ملتويا منحرفا ليصرفوها عن جانب احتمالها للخير إلى جانب احتمالها للشر. ولذا فقد نهى الله- تعالى- المؤمنين عن مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألفاظ.

قال ابن كثير: عند تفسيره لقوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا: نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يعلنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص- عليهم لعائن الله-: فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا: يقولون راعنا، ويورون بالرعونه: وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون. السام عليكم. والسام هو الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بوعليكم. وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله- تعالى- نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا» .

وقوله وَطَعْناً فِي الدِّينِ أى يقولون ذلك من أجل القدح في الدين والاستهزاء بتعاليمه، وبنبيه صلى الله عليه وسلم.

ثم بين- سبحانه- ما كان بحب عليهم أن يقولوه لو كانوا يعقلون فقال: تعالى- وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ

أى: ولو أنهم قالوا عند سماعهم لما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من حق وخير، سَمِعْنا قولك سماع قبول واستجابة، وأطعنا أمرك بدل قولهم سمعنا وعصينا.

ولو أنهم قالوا عند مخاطبتهم له صلى الله عليه وسلم وَاسْمَعْ إجابتنا لدعوة الحق وَانْظُرْنا حتى نفهم عنك ما تريده منا بدل قولهم وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ لو أنهم فعلوا ذلك لكان قولهم هذا خيرا لهم وأعدل من أقوالهم السابقة الباطلة التي حكاها القرآن عنهم.

ولكنهم لسوء طباعهم لم يفعلوا ذلك فحقت عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة وقد صرح القرآن بذلك فقال: وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. أى: ولكنهم لم يقولوا ما هو خير لهم وأقوم بل قالوا ما هو شر وباطل، فاستحقوا اللعنة من الله بسبب كفرهم وسوء أفعالهم:

ولفظ قَلِيلًا في قوله فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا منصوب على الاستثناء من قوله لَعَنَهُمُ أى: ولكن لعنهم الله إلا فريقا منهم آمنوا فلم يلعنوا: أو منصوب على الوصفية لمصدر محذوف أى: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا أى ضعيفا ركيكا لا يعبأ به، ولا يغنى عنهم من عذاب الله شيئا لأنه إيمان غير صحيح بسبب تفريقهم بين رسل الله في التصديق والطاعة.

قال- تعالى- إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا. أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.

ثم قال تعالى : ( من الذين هادوا ) " من " هذه لبيان الجنس كقوله : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان )

وقوله : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) أي : يتأولون على غير تأويله ، ويفسرونه بغير مراد الله ، عز وجل ، قصدا منهم وافتراء ( ويقولون سمعنا وعصينا ) أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه . هكذا فسره مجاهد وابن زيد ، وهو المراد ، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم ، أنهم يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه ، وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة .

وقوله ( واسمع غير مسمع ) أي : اسمع ما نقول ، لا سمعت . رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك .

قال ابن جرير : والأول أصح . وهو كما قال . وهذا استهزاء منهم واستهتار ، عليهم لعنة الله [ والملائكة والناس أجمعين ] .

( وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) أي : يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : " راعنا " وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) [ البقرة : 104 ] .

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه : ( ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) يعني : بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم .

ثم قال تعالى : ( ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه ، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( فقليلا ما يؤمنون ) [ البقرة : 88 ] والمقصود : أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا .

القول في تأويل قوله : مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

قال أبو جعفر: ولقوله جل ثناؤه: " من الذين هادوا يحرفون الكلم "، وجهان من التأويل.

أحدهما: أن يكون معناه: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ =" من الذين هادوا يحرفون الكلم "، فيكون قوله: " من الذين هادوا " من صلة " الذين ". وإلى هذا القول كانت عامة أهلِ العربية من أهل الكوفة يوجِّهون قوله: " من الذين هادوا يحرِّفون ". (4)

* * *

والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يُحرِّف الكلم عن مواضعه، فتكون " مَن " محذوفة من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله: " من الذين هادوا "، عليها. وذلك أن " مِن " لو ذكرت في الكلام كانت بعضًا ل " مَن "، فاكتفى بدلالة " مِنْ"، عليها. والعرب تقول: " منا من يقول ذلك، ومِنا لا يقوله "، (5) بمعنى: منا &; 8-431 &; من يقول ذاك، ومنا من لا يقوله = فتحذف " مَن " اكتفاء بدلالة " مِنْ" عليه، كما قال ذو الرمة:

فَظَلُّــوا, وَمِنْهُـمْ دَمْعُـهُ سَـابِقٌ لَـهُ

وَآخَـرُ يَثْنِـي دَمْعَـةَ العَيْـنِ بِـالهَمْلِ (6)

يعني: ومنهم مَن دمعه، وكما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ [سورة الصافات: 164]. وإلى هذا المعنى كانت عامة أهل العربية من أهل البصرة يوجِّهون تأويل قوله: " من الذين هادوا يحرفون الكلم "، غير أنهم كانوا يقولون: المضمر في ذلك " القوم "، كأن معناه عندهم: من الذين هادوا قوم يحرِّفون الكلم، ويقولون: نظير قول النابغة:

كَــأَنَّكَ مِــنْ جِمَــالِ بَنِـي أُقَيْشٍ

يُقَعْقَــعُ خَــلْفَ رِجْلَيْــهِ بِشَــنِّ (7)

يعني: كأنك جمل من جمال أقيش.

فأما نحويو الكوفة فينكرون أن يكون المضمر مع " مِن " إلا " مَن " أو ما أشبهها. (8)

* * *

قال أبو جعفر: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك: قول من قال: قوله: " من الذين هادوا "، من صلة ( الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ) ، لأن الخبرين جميعًا والصفتين، من صفة نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين وصفَ الله صفتهم في قوله: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ) وبذلك جاء تأويلُ أهل التأويل، فلا حاجة بالكلام = إذ كان الأمر كذلك = إلى أن يكون فيه متروك.

* * *

وأما تأويل قوله: " يُحَرِّفون الكلِمَ عن مواضعه "، (9) فإنه يقول: يبدِّلون معناها ويغيِّرونها عن تأويله.

* * *

و " الكلم " جماع " كلمة ".

* * *

وكان مجاهد يقول: عنى بـ " الكلم "، التوراة.

9691 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " يحرفون الكلم عن مواضعه "، تبديل اليهود التوراة.

9692 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

* * *

وأما قوله: " عن مواضعه "، فإنه يعني: عن أماكنه ووجوهه التي هي وجوهه.

* * *

القول في تأويل قوله : وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

يعني بذلك جل ثناؤه: من الذين هادوا يقولون: سمعنا، يا محمد، قولك، وعصينا أمرك، كما:-

9693 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله: " سمعنا وعصينا "، قال: قالت اليهود: سمعنا ما نقول ولا نطيعك.

9694 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

9695 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

9696 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " سمعنا وعصينا "، قالوا: قد سمعنا، ولكن لا نطيعك.

* * *

القول في تأويل قوله : وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ

قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالَيْ مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره: أنهم كانوا يسبّون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول، ويقولون له: اسمع منا غير مسمع، كقول القائل للرجل يَسُبُّه: " اسمع، لا أسمعَك الله "، كما:-

9697 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " واسمع غير مسمع "، قال: هذا قول أهل الكتاب يهود، كهيئة ما يقول الإنسان: &; 8-434 &; " اسمع لا سمعت "، أذًى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشتمًا له واستهزاءً.

9698 - حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: " واسمع غير مسمع " قال: يقولون لك: " واسمع لا سمعت ".

وقد روي عن مجاهد والحسن: أنهما كانا يتأوّلان في ذلك بمعنى: واسمع غير مقبول منك.

= ولو كان ذلك معناه لقيل: " واسمع غير مسموع "، ولكن معناه: واسمع لا تسمع، ولكن قال الله تعالى ذكره: لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ، فوصفهم بتحريف الكلام بألسنتهم، والطعن في الدين بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

وأما القول الذي ذكرته عن مجاهد: " واسمع غير مسمع "، يقول: غير مقبول ما تقول، فهو كما:-

9699 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " واسمع غير مسمع "، قال: غير مُسْتمع - قال ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد: " واسمع غير مسمع "، غير مقبول ما تقول.

9700 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

9701 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " واسمع غير مسمع "، قال: كما تقول اسمع غير مَسْموع منك.

9702 - وحدثنا موسى بن هارون قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: كان ناس منهم يقولون: " واسمع غير مسمع "، كقولك: اسمع غير صاغِرٍ. (10)

* * *

القول في تأويل قوله : وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ

قال أبو جعفر: يعني بقوله: " وراعنا "، أي: راعنا سمعك، افهم عنّا وأفهمنا. وقد بينا تأويل ذلك في" سورة البقرة " بأدلته، بما فيه الكفاية عن إعادته. (11)

* * *

ثم أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليًّا بألسنتهم "، يعني تحريكًا منهم بألسنتهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه، (12) واستخفافًا منهم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنًا في الدين، كما:-

9703 - حدثني الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، قال قتادة: كانت اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: " راعنا سمعك "! يستهزئون بذلك، فكانت اليهود قبيحة أن يقال: (13) " راعنا سمعك " =" ليًّا بألسنتهم " والليّ: تحريكهم ألسنتهم بذلك =" وطعنًا في الدين ".

9704 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " راعنا ليًّا بألسنتهم "، كان &; 8-436 &; الرجل من المشركين يقول: " أرعني سمعك "! يلوي بذلك لسانه، يعني: يحرِّف معناه.

9705 - حدثنا محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أييه، عن ابن عباس: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، إلى " وطعنًا في الدين "، فإنهم كانوا يستهزئون، ويلوون ألسنتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في الدين.

9706 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: " وراعنا ليا بألسنتهم وطعنًا في الدين "، قال: " راعنا "، طعنهم في الدين، وليهم بألسنتهم ليبطلوه، ويكذبوه. قال: و " الرَّاعن "، الخطأ من الكلام. (14)

9707 - حدثت عن المنجاب قال، حدثنا بشر قال، حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: " ليا بألسنتهم "، قال: تحريفًا بالكذب.

* * *

القول في تأويل قوله : وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله صفتهم، قالوا لنبي الله: " سمعنا يا محمد قولك، وأطعنا أمرك، وقبلنا ما جئتنا به من عند الله، واسمع منا، وانظرنا ما نقول، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا " =" لكان خيرًا لهم وأقوم "، يقول: لكان ذلك خيرًا لهم عند الله =" وأقوم "، يقول: وأعدل وأصوبَ في القول.

* * *

وهو من " الاستقامة " من قول الله: وَأَقْوَمُ قِيلا [سورة المزمل: 6]، بمعنى: وأصوبُ قيلا (15) كما:-

9708 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم "، قال: يقولون اسمع منا، فإنا قد سمعنا وأطعنا، وانظرنا فلا تعجل علينا.

9709 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو تميلة، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عكرمة ومجاهد قوله: " وانظُرنا "، قال: اسمع منا.

9710 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: " وانظرنا "، قال: أفهمنا.

9711 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،" وانظرنا "، قال: أفهمنا.

* * *

قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله مجاهد وعكرمة، من توجيههما معنى: " وانظرنا " إلى: " اسمع منا " = وتوجيه مجاهد ذلك إلى " أفهمنا " = فما لا نعرف في كلام العرب، (16) إلا أن يكون أراد بذلك من توجيهه إلى " أفهمنا " ، انتظرنا نفهم ما تقول = أو: انتظرنا نقل حتى تسمع منا = فيكون ذلك معنًى مفهومًا، وإن كان غير تأويلٍ للكلمة ولا تفسير لها. (17) ولا نعرف: " انظرنا " في كلام العرب، (18) إلا بمعنى: انتظرنا وانظر إلينا = فأما " انظرنا " بمعنى: انتظرنا، فمنه قول الحطيئة:

وَقَــدْ نَظَــرْتُكُمُ لَــوْ أَنَّ دِرَّتَكُـمْ

يَوْمًـا يَجِـيء بهـا مَسْـحِي وَإِبْسَاسِي (19)

وأما " انظرنا "، بمعنى: انظر إلينا، فمنه قول عبد الله بن قيس الرقيات:

ظَـاهِرَاتُ الجَمـالِ وَالحُسْـنِ يَنْظُرْنَ

كَمَـــا يَنْظُـــرُ الأَرَاكَ الظِّبَــاءُ (20)

بمعنى: كما ينظر إلى الأراك الظباء. (21)

* * *

القول في تأويل قوله : وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا (46)

قال أبو جعفر: يعني بذلك: ولكن الله تبارك وتعالى أخْزَى هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية، فأقصاهم وأبعدهم من الرشد واتباع الحق (22) =" بكفرهم "، يعني: بجحودهم نبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبينات =" فلا يؤمنون إلا قليلا "، يقول: فلا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم، ولا يقرُّون بنبوته =" إلا قليلا "، يقول: لا يصدقون بالحق الذي جئتهم به، يا محمد، إلا إيمانًا قليلا كما:-

9712 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " فلا يومنون إلا قليلا "، قال: لا يؤمنون هم إلا قليلا.

قال أبو جعفر: وقد بيّنا وجه ذلك بعلله في" سورة البقرة ". (23)

---------------------

الهوامش :

(4) انظر معاني القرآن للفراء 1: 271.

(5) في المطبوعة: "والعرب تقول: منا من يقول ذلك" بزيادة"من" وهو خطأ ، والصواب من معاني القرآن للفراء. أما المخطوطة فكان فيها: "والعرب تقول ذلك ومثالا لا يقوله" وهو من عبث الناسخ وإسقاطه.

(6) ديوانه 485 ، وقبله: مع اختلاف الرواية:

بَكَـيْتُ عَـلَى مَـيٍّ بِهَـا إذْ عَرَفْتُهَـا

وَهِجْتُ الْهَوَى حَتَّى بَكَى القَوْمُ مِنْ أَجْلِي

فَظَلُّــوا وَمِنْهُـمْ دَمْعُـهُ غَـالِبٌ لَـهُ

وَآخَـرُ يَثْنِـي عَـبْرَةَ العَيْـنِ بـالهَمْلِ

وَهَـلْ هَمَـلانُ الْعَيْـنِ رَاجِعُ مَا مَضَى

مِـنَ الوَجْـدِ، أوْ مُدْنِيكِ يَا مَيُّ مِنْ أَهْلِي

وكان في المطبوعة: "يذري دمعة العين بالمهل" وهو خطأ ، وتغيير من الطابع ، وفي المخطوطة"يثني" كما في الديوان.

وقوله: "يثني دمعة العين" ، أي يرد هملانها. وقوله: "بالهمل" متعلق بقوله"دمعة" ووضع"دمعة" هنا مصدرًا لقوله: "دمعت عينه دمعًا ودمعانًا ودموعًا" ، وزاده هو"دمعة" على وزن"رحمة" في المصادر = وكذلك في رواية"عبرة" ، كلاهما مصدر ، ولم تثبته كتب اللغة. يقول: وآخر يرد إرسال العين دمعها منهملا ، يعني: لولا ذلك لسالت دموعه غزارًا.

(7) مضى تخريجه فيما سلف 1: 179 ، تعليق: 2 ، ونسيت هناك أن أرده إلى هذا المكان ، فأثبته.

(8) انظر مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 271.

(9) انظر تفسير"التحريف" فيما سلف 2: 248 ، 249.

(10) في المطبوعة: "غير صاغ" ، والصواب من المخطوطة.

(11) انظر ما سلف 2: 459-467.

(12) انظر تفسير"اللي" و"اللي بالألسنة" فيما سلف 6: 535-537.

(13) في المخطوطة والمطبوعة: "فكان في اليهود قبيحة فقال" ، وهو كلام لا يستقيم البتة ، وصوابه الذي لا شك فيه ما أثبت ، وانظر كونها كلمة قبيحة لليهود في 2: 460.

(14) انظر القول في"الراعن" فيما سلف 2: 465 ، 466.

(15) انظر تفسر"أقوم" فيما سلف 6: 77 ، 78.

(16) في المطبوعة والمخطوطة: "ما لا نعرف" بغير فاء ، ولكني زدتها لأنها أعرق في العربية وأقوم للسياق.

(17) في المخطوطة والمطبوعة: "غير تأويل الكلمة" والصواب ما أثبت.

(18) في المطبوعة: "فلا نعرف" بالفاء ، والأجود ما في المخطوطة ، كما أثبته.

(19) ديوانه: 52 ، والكامل 1: 351 ، وهذا خطأ لا شك فيه في رواية البيت ، وأثبته على حاله ، لأنه دلالة على عجلة أبي جعفر أحيانًا في كتابة تفسيره ، ودليل على حفظه الشعر ، ولولا ذلك لم يخلط هذا الخلط فإن هذه القصيدة ، هي التي هجا بها الزبرقان بن بدر ، ومدح بغيض ابن عامر ، والتي شكاه من أجلها الزبرقان إلى عمر بن الخطاب فحبسه ، يقول للزبرقان لما غضب حين استضافه بغيض:

مَـا كـانَ ذَنْـبُ بَغِيـض لا أَبَــا لَكُمُ

فِـي بَــائِسٍ جَـاءَ يَحْـدُو آخِرَ الناسِ

لَقَــدْ مَــرَيْتُكُمُ لَــوْ أَنَّ دِرَّتكُــمْ

يَوْمًـا يجِـيءُ بِهَـا مَسْـحِي وَإبْسَاسِي

وَقَــدْ مَدَحْــتُكُمْ عَمْـدًا لأُرْشِــدَكُمْ

كَيْمَـا يَكُــونَ لَكُـمْ مَتْحٍـي وَإمْرَاسِي

ثم يليه بيت الشاهد الذي كان ينبغي أن يذكره هنا أبو جعفر ، كما ذكره فيما سلف في تفسير"انظرنا" من سورة البقرة 2: 467 ، 468 وقد شرحته هناك. ولولا أن أثبت حال أبي جعفر في كتابه ، لألغيت البيت المذكور في المتن ، ولوضعت هذا البيت:

وَقَــدْ نَظَــرْتُكُمُ أَعْشَـاءَ صَـادِرَةٍ

لِلْخِـمْسِ طَـالَ بِهَـا حَوْزِي وَتَنْسَاسِي

وقوله: "لقد مريتكم" من قولهم: "مري الناقة يمريها مريًا": إذا مسح ضرعها لتدر. و"الدرة": الدفعة من اللبن و"المسح" مسح الضرع للحلب. و"الإبساس": هو صوت الراعي ، يلينه لناقته عند الحلب لتسكن ويسهل حلبها. يقول: لقد ترفقت لكم ، أستخرج خيركم بالمديح الرقيق والقول اللين ، فلم ألمق خيرًا ، ولم تجودوا به.

وكان في المخطوطة: "يجيء به" وهو خطأ.

(20) ديوانه: 171 ، من قصيدته التي فخر فيها بقريش ، ومدح مصعب بن الزبير ، وذكر نساء عبد شمس بن عبد مناف فقال:

وَحِسَــانٌ مِثْـلُ الــدُّمَي عَبْشَـمِيَّاتٌ

عَلَيْهِــــن بَهْجَـــةٌ وَحَيَـــاءُ

لا يَبِعْـنَ العِيَـابَ فـي مَوْسِـمٍ النَّاسِ

إذَا طَـــافَ بِالعِيـــابِ النِّسَــاءُ

ظَـاهِرَاتُ الجَمَـالِ والسَّـرْو ........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و"السرو": الشرف وكرم المحتد. وهي أجود الروايتين ، وقوله: "كما ينظر الأراك الظباء" ، من حسن التشبيه ، ودقة الملاحظة للعلاقة بين الشرف والسؤدد. وما يكون للمرء من شمائل وسمت وهيأة. ويعني أنهن قد ينصبن أجيادهن ، كأنهن ظباء تعطو الأراك لتناله. وذلك أظهر لجمال أجيادهن ، وحركتهن. والجيد فيه دلالة من دلائل الخلق لا يخطئها بصير.

(21) انظر تفسير نظيرة هذه الكلمة من آية البقرة: "وقولوا انظرنا" 2: 467 - 469.

(22) انظر تفسير"اللعنة" فيما سلف 2: 328 / 3: 254 ، 261 / 6: 577.

(23) يعني تفسير قوله تعالى"فقليلا ما يؤمنون" 2: 329 - 331.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[46] ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ اليهود محترفو تزویر، وإذا كانوا زوروا كتاب الله؛ فهل يتورعون عن تزييف غيره من الحقائق؟!

وقفة

[46] ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ وفي كيفية التحريف وجوه؛ أحدها: أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر، والثاني: إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة، وصرف اللفظ من معناه الحق إلى معنی باطل بوجوه الحيل اللفظية، والثالث: أنهم كانوا يدخلون على النبي ﷺ ، ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به، فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه».

وقفة

[46] من حَرَّفَ معاني القرآن الكريم فقد أشبه اليهود والنصارى ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾.

لمسة

[46] ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ استخدم القرآن: (كلمات) كجمع قلة، واستخدم (كلِم) كجمع كثرة.

وقفة

[46] ذكر الله تعالى هنا: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ إشارة إلى التأويل الباطل، وفي سورة المائدة: ﴿مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: 41] إشارة إلى حذف اللفظ عن الكتاب، فهما لونان مختلفان من التحريف.

وقفة

[46] ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ قال ابن عباس: «كانوا يقولون للنبي ﷺ: اسمع لا سمعت»، وقال الحسن ومجاهد: «معناه غير مسموع منك، أي غير مقبول منك، ولا مجاب إلى ما تقول».

عمل

[46] على من أراد معرفة الحق أن يتأدب مع العلماء والدعاة، وأن يحسن صيغة سؤاله لهم، ويتلطف معهم ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ﴾.

تفاعل

[46] ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ مِنَ الَّذِينَ هادُوا: ﴾

- الجملة: بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب أو بيان لأعدائكم في الآية السابقة. من: حرف جر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بمن. هادوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة. وجملة «هادُوا» صلة الموصول لا محل لها ويجوز أن تكون جملة «مِنَ الَّذِينَ هادُوا» في محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: قوم. وجملة «يُحَرِّفُونَ» في محل رفع صفة لقوم.

- ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ: ﴾

- بمعنى «يميلون به» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «يُحَرِّفُونَ» في محل رفع صفة- نعت- للمبتدأ المحذوف «قوم». الكلم: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى كلام الله.

- ﴿ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيحرفون. والهاء: ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ويقولون: معطوفة بواو العطف على «يُحَرِّفُونَ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ سَمِعْنا وَعَصَيْنا: ﴾

- الجملتان: في محل نصب مفعول به «مقول القول».سمعنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلمين و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. وعصينا: معطوفة بواو العطف على «سَمِعْنا» وتعرب اعرابها وحذف مفعولا الفعلين اختصارا.

- ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ: ﴾

- الواو: حالية. او: استئنافية. اسمع: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت. غير: حال من المخاطب أي اسمع وأنت غير مسمع: أي غير مجاب ويجوز ان تكون مفعولا به للفعل «اسْمَعْ» أو صفة للمفعول أي اسمع كلاما غير مسمع. مسمع: مضاف اليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ وَراعِنا: ﴾

- الواو: عاطفة. راعنا. بمعنى راعنا نكلمك أي ارقبنا وانظرنا وجاءت الكمة غير موافقة لمعناها ويحتمل أن تكون عبرانية في لغتهم للسب والشتم والسخرية.

- ﴿ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ: ﴾

- مفعول مطلق منصوب بالفتحة أي يفتلون بألسنتهم فتلا. بألسنتهم: جار ومجرور متعلق بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل جرّ بالاضافة ويجوز أن تكون مفعولا له.

- ﴿ وَطَعْناً فِي الدِّينِ: ﴾

- معطوفة بواو العطف «على لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ» وتعرب إعرابها.

- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا: ﴾

- الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم. أنهم: أن حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب اسم «أن» قالوا: تعرب إعراب «هادُوا». سمعنا واطعنا: تعربان اعراب «سَمِعْنا وَعَصَيْنا».

- ﴿ وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ: ﴾

- واسمع: سبق اعرابها وانظرنا معطوفة بواو العطف على «اسْمَعْ» وتعرب مثلها و «نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به لكان اللام لام الجواب بعد «لَوْ» كان. فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها: ضمير مستتر فيها جوازا تقديره هو. أي لكان قولهم. وجملة «كان» مع اسمها وخبرها جواب شرط غير جازم لا محل لها و «أن» بعد «لَوْ» وما بعدها بتأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره: ثبت. التقدير: لو ثبت قولهم.

- ﴿ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ: ﴾

- خيرا: خبر «كان» منصوب بالفتحة. لهم: جار ومجرور متعلق بخيرا و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. وأقوم: معطوف بواو العطف على «خَيْراً» منصوب مثله.

- ﴿ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ: ﴾

- الواو: إعتراضية. لكن: حرف استدراك لا عمل له لأنه مخفف. لعنهم: فعل ماض مبني على الفتح و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة وحرك ميم «لَعَنَهُمُ» بالضم للاشباع ولالتقاء الساكنين.

- ﴿ بِكُفْرِهِمْ فَلا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بلعن أي بسبب كفرهم و «هم» ضمير الغائبين في محل جرّ بالاضافة. الفاء: تعليلية. لا: نافية لا عمل لها.

- ﴿ يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا: ﴾

- يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. إلّا: أداة حصر أو استثناء قليلا نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة. أي إلّا إيمانا قليلا: أي ضعيفا لا يعبأ به أو إلّا قليلا منهم قد آمنوا. '

المتشابهات :

| النساء: 46 | ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ |

|---|

| المائدة: 13 | ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّٗا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦۚ﴾ |

|---|

| المائدة: 41 | ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنۡ أُوتِيتُمۡ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمۡ تُؤۡتَوۡهُ فَٱحۡذَرُواْۚ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [46] لما قبلها : وبعد التحذير من اليهود؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا بعض جرائمهم، ومنها: تحريفهم كلام الله، وعنادهم، وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾

القراءات :

الكلم:

وقرئ:

1- الكلم، بكسر الكاف وسكون اللام، جمع- كلمة، تخفيف «كلمة» .

2- الكلام، وهى قراءة النخعي، وأبى رجاء.

مدارسة الآية : [47] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ .. ﴾

التفسير :

يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم، المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها، فإنها أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. وأيضا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، ويوافق بعضها بعضًا. فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. وفي قوله:{ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ} حث لهم وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم، والكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم، ولهذا توعدهم على عدم الإيمان فقال:{ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} وهذا جزاء من جنس ما عملوا، كما تركوا الحق، وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق، فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا، جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق، وردها على أدبارها، بأن تجعل في أقفائهم وهذا أشنع ما يكون{ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ} بأن يطردهم من رحمته، ويعاقبهم بجعلهم قردة، كما فعل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت{ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}{ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} كقوله:{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}

ثم وجه- سبحانه- نداء إلى اليهود أمرهم فيه باتباع طريق الحق، وأنذرهم بسوء المصير إذا لم يستمعوا إلى هذا النداء فقال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود. منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود: اتقوا الله وأسلموا. فو الله انكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. فأنزل الله فيهم: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ.

الآية .

وفي ندائهم بقولهم يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا تحريض لهم على الإيمان، لأن اعطاءهم علم الكتاب من شأنه أن يحملهم على المسارعة إلى تلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وألا تأخذهم العصبية الدينية كما أخذت أهل مكة العصبية الجاهلية، ولأن هذا الإيمان الذي يدعون إليه هو التصديق بما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن، إذ هو يطابق- في جوهره- ما أنزله- سبحانه- على الأنبياء السابقين الذين يزعم أهل الكتاب أنهم يؤمنون بهم. إذا فوحدة المنزل توجب عليهم أن يؤمنوا بجميع ما أنزله الله.

ووصفهم هنا بأنهم أوتوا الكتاب، مع أنه وصفهم قبل ذلك بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، لأن وصفهم هنا بذلك المقصود منه حضهم على الإيمان وترغيبهم فيه وإثارة هممهم للانقياد لتعاليم كتابهم الذي بشرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإيمان به. أما وصفهم فيما سبق بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب فالمقصود منه التعجيب من أحوالهم، والتهوين من شأنهم.

والمعنى: يا معشر اليهود الذين آتاهم الله التوراة لتكون هداية لهم، آمنوا ايمانا حقا بِما نَزَّلْنا من قرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن قد نزل مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وموافقا للتوراة التي بين أيديكم في الدعوة إلى وحدانية الله- تعالى- وإلى مكارم الأخلاق، وفي النهى عن الفواحش والمعاصي، ومؤيدا لها فيما ذكرته من صفات تتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آيات تدعو إلى تصديقه والإيمان به.

وعبر عن القرآن بقوله: بِما نَزَّلْنا لأن في هذا التعبير تذكير بعظم شأن القرآن وأنه منزل بأمر الله وحفظه.

وعبر عن التوراة بقوله لِما مَعَكُمْ لأن في هذا التعبير تسجيلا عليهم بأن التوراة كتاب مستصحب عندهم وقريب من أيديهم، وشهادته بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جلية، فإذا ما تركوا شهادته مع وضوحها ومع استصحابهم له كان مثلهم كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً.

ثم أنذرهم- سبحانه- بعد ذلك بسوء العاقبة إذا ما أعرضوا عن الإيمان بدعوة الإسلام فقال- تعالى- مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

والطمس إزالة الأثر بالمحو. قال الله- تعالى- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ أى: زالت ومحيت. ويقال: طمست الريح الأثر إذا محته وأزالته. وللمفسرين في المراد من معنى الطمس هنا اتجاهان:

أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه حمل اللفظ على حقيقته بمعنى إزالة ما في الوجه من أعضاء ومحو أثرها.

فيكون المعنى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً أى نمحو تخطيط صورها من عين وأنف وفم وحاجب فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أى فنجعلها على هيئة أدبارها وهي الأقفاء بحيث تكون الوجوه مطموسة مثل الأقفاء. وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وقتادة وغيرهما.

قال الإمام الرازي: وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من التشويه في الخلقة والمثلة والفضيحة لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة....» .

ومن المفسرين الذين رجحوا حمل اللفظ على حقيقته الإمام ابن جرير لقد قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى قوله مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً من قبل أن نطمس أبصارها، ونمحو آثارها، فنسويها كالأقفاء. فنردها على أدبارها، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعنى بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه. فيكون معناه: فنحول الوجوه أقفاء، والأقفاء وجوها، فيمشوا القهقرى، كما قال ابن عباس ومن قال بذلك» .

وأصحاب هذا الاتجاه منهم من يرى أن هذه العقوبة تكون في آخر الزمان ومنهم من يرى هذه العقوبة تكون في الآخرة. ومنهم من قال بأن هذه العقوبة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم، وقد آمن بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره وأما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه حمل اللفظ على مجازه، بمعنى أن المراد بالطمس الطمس المعنوي.

فيكون المعنى: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن تقسو قلوبكم، ونطبع عليها بسبب تمسكها بالضلال، وتماديها في العناد.

قال ابن كثير مؤيدا هذا الاتجاه: هذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم، إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلال يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله- تعالى- وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا أى هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى.

قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوها أى عن صراط الحق: فنردها على أدبارها أى في الضلال. وقال السدى: معناه: فنعميها عن الحق ونرجعها كفارا ... .

وقال الفخر الرازي- بعد أن بين معنى الآية على القول الأول-: أما القول الثاني: فهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه ثم ذكروا فيه وجوها.

الأول: قال الحسن: نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها أى على ضلالتها والمقصود بيان إلقائها في أنواع الخذلان وظلمات الضلالات.

الثاني: يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير. وبالوجوه: رؤساؤهم ووجهاؤهم.

والمعنى: من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الإقبال والوجاهة ونكسوهم الصغار والإدبار والمذلة.

الثالث: قال عبد الرحمن بن زيد: هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى. وتأول ذلك في إجلاء قريظة والنضير إلى الشام، فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام.. فيكون المراد بطمس الوجوه على هذا الرأى: إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها» .

وقد مال الفخرى الرازي إلى القول الثاني ووصفه بأنه لا إشكال معه البتة ... » .

وقال بعض العلماء: إن الذي يبدو لنا من ظاهر النص وهو قوله- تعالى- مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها: أنه يراد به سحقهم في القتال، وحملهم على أن يولوا الأدبار، فتكون وجوههم غير بادية بصورها، بعد أن كانوا مقبلين بها، فأزالها السيف والخوف، وجعل صورتها مختفية، وأقفيتهم هي البادية الواضحة، فكأن صورة الوجوه قد زالت وحلت محلها صورة الأدبار.

وعلى ذلك يكون المعنى: إنكم استرسلتم في غيكم وضلالكم. ومع ذلك نطالبكم بالهداية والإيمان قبل أن ينزل بكم غضب الله- تعالى- في الدنيا وذلك بتسليط المؤمنين بالحق عليكم، فيذيقونكم بأس القتال فتفرون، وتختفى وجوهكم ... » .

هذه بعض الوجوه التي قالها من يرى أن المراد بالطمس الطمس المعنوي وأن اللفظ محمول على المجاز، ولعل هذا الاتجاه أقرب إلى الصواب لسلامته من الاعتراضات والإشكالات التي أوردها بعض المفسرين- كالرازي والآلوسى- عند تفسيرهما للآية الكريمة.

وقوله أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ بيان لعقوبة أخرى سوى العقوبة السابقة.

واللعن: هو الطرد من رحمة الله- تعالى-.

فالآية الكريمة دعوة لليهود إلى الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يطبع الله- تعالى- على قلوبهم ويذهب بنورها فلا تتجه إلى الحق ولا تميل إليه. أو من قبل أن يلعنهم ويطردهم من رحمته ويجعلهم عبرة للمعتبرين.

وأصحاب السبت هم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فتحايلوا على استحلال ما حرمه الله بحيل قبيحة، فأنزل الله عليهم عذابه، ومسخهم قردة ...

وقد ذكر الله قصتهم بشيء من التفصيل في سورة الأعراف .

وكلمة «أو» في الآية الكريمة لمنع الخلو. فجوز أن يعاقب الله طائفة منهم بعقوبة من هاتين العقوبتين، ويعاقب طائفة أخرى منهم بالعقوبة الثانية إن هم استمروا في ضلالهم وطغيانهم.

والضمير المنصوب في قوله «نلعنهم» يعود لأصحاب الوجوه. أو للذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات.

وقوله وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا أى كان وما زال جميع ما أمر الله به وقضاه نافذا لا محالة لأنه- سبحانه- لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء:

والجملة الكريمة تذييل قصد به تهديد هؤلاء الضالين المعاندين حتى يثوبوا إلى رشدهم، ويدخلوا في صفوف المؤمنين.

يقول تعالى - آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ، ومتهددا لهم أن يفعلوا ، بقوله : ( من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) قال بعضهم : معناه : من قبل أن نطمس وجوها . طمسها هو ردها إلى الأدبار ، وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد : من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر ، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار .

قال العوفي عن ابن عباس : ( من قبل أن نطمس وجوها ) وطمسها أن تعمى ( فنردها على أدبارها ) يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم ، فيمشون القهقرى ، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه .

وكذا قال قتادة ، وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والنكال ، وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم ، وهذا كما قال بعضهم في قوله : ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ) [ ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ] ) [ يس 8 ، 9 ] إن هذا مثل [ سوء ] ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى .

قال مجاهد : ( من قبل أن نطمس وجوها ) يقول : عن صراط الحق ، ( فنردها على أدبارها ) أي : في الضلالة .

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس ، والحسن نحو هذا .

قال السدي : ( فنردها على أدبارها ) فنمنعها عن الحق ، قال : نرجعها كفارا ونردهم قردة .

وقال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز .

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية ، قال ابن جرير :

حدثنا أبو كريب ، حدثنا جابر بن نوح ، عن عيسى بن المغيرة قال : تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب ، فقال : أسلم كعب زمان عمر ، أقبل وهو يريد بيت المقدس ، فمر على المدينة ، فخرج إليه عمر فقال : يا كعب ، أسلم ، قال : ألستم تقرؤون في كتابكم ( مثل الذين حملوا التوراة [ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ] أسفارا ) وأنا قد حملت التوراة . قال : فتركه عمر . ثم خرج حتى انتهى إلى حمص ، فسمع رجلا من أهلها حزينا ، وهو يقول : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) الآية . قال كعب : يا رب آمنت ، يا رب ، أسلمت ، مخافة أن تصيبه هذه الآية ، ثم رجع فأتى أهله في اليمن ، ثم جاء بهم مسلمين .

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر بلفظ آخر ، فقال : حدثنا أبي ، حدثنا ابن نفيل ، حدثنا عمرو بن واقد ، عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني قال : كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب ، وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فبعثه إليه لينظر أهو هو ؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة ، فإذا تال يقرأ القرآن ، يقول : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس ، ثم أسلمت .

وقوله : ( أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد ، وقد مسخوا قردة وخنازير ، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف .

وقوله : ( وكان أمر الله مفعولا ) أي : إذا أمر بأمر ، فإنه لا يخالف ولا يمانع .

القول في تأويل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب "، اليهود من بني إسرائيل، الذين كانوا حوالَيْ مهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لهم: يا أيها الذين أنـزل إليهم الكتاب فأعطوا العلم به ="آمنوا " يقول: صدِّقوا بما نـزلنا إلى محمد من الفرقان =" مصدقًا لما معكم "، يعني: محقِّقًا للذي معكم من التوراة التي أنـزلتها إلى موسى بن عمران =" من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ".

* * *

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: " طمسه إياها ": محوه آثارها حتى تصير كالأقْفَاء.

وقال آخرون: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيّرها عمياء، ولكن الخبر خرج بذكر " الوجه "، والمراد به بصره =" فنردّها على أدبارها "، فنجعل أبصارَها من قبل أقفائها.

*ذكر من قال ذلك:

9713 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثنا عمي قال حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا " إلى قوله: " من قبل أن نطمس وجوهًا "، وطمسها: أن تعمى =" فنردها على أدبارها "، يقول: أن نجعل وجوههم من قبل أقفِيتهم، فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين في قفاه.

9714 - حدثني أبو العالية إسماعيل بن الهيثم العبْدي قال، حدثنا أبو قتيبة، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله: " من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها "، قال: نجعلها في أقفائها، فتمشي على أعقابها القهقرى. (24)

9715 - حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال، حدثنا عبيد الله بن موسى قال، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، بنحوه = إلا أنه قال: طمْسُها: أن يردَّها على أقفائها.

9716 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة: " فنردها على أدبارها "، قال: نحوِّل وجوهها قِبَل ظهورها.

* * *

وقال آخرون: بل معنى ذلك (25) من قبل أن نعمي قومًا عن الحق =" فنردها على أدبارها "، في الضلالة والكفر.

*ذكر من قال ذلك:

9717 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، فنردها عن الصراط، عن الحق (26) =" فنردها على أدبارها "، قال: في الضلالة.

9718 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " أن نطمس وجوهًا " عن صراط الحق =" فنردها على أدبارها "، في الضلالة.

9719 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك قراءة، عن ابن جريج، عن مجاهد مثله.

9720 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر قال، الحسن: " نطمس وجوهًا "، يقول: نطمسها عن الحق =" فنردها على أدبارها "، على ضلالتها.

9721 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب " إلى قوله: كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ، قال: نـزلت في مالك بن الصَّيِّف، ورفاعة بن زيد بن التابوت، من بني قينقاع. أما " أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها "، يقول: فنعميها عن الحق ونُرجعها كفارًا.

9722 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: " من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، يعني: أن نردهم عن الهدى والبصيرة، فقد ردَّهم على أدبارهم، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به.

* * *

وقال آخرون: معنى ذلك: من قبل أن نمحو آثارهم من وجوههم التي هم بها، وناحيتهم التي هم بها =" فنردها على أدبارها "، من حيث جاءوا منه بَديًّا من الشام. (27)

*ذكر من قال ذلك:

9723 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، قال: كان أبي يقول: إلى الشأم.

* * *

وقال آخرون: معنى ذلك: " من قبل أن نطمس وجوهًا "، فنمحو أثارها ونسوِّيها =" فنردها على أدبارها "، بأن نجعل الوجوه منابتَ الشَّعر، كما وجوه القردة منابت للشعر، لأن شعور بني آدم في أدبار وجوههم. فقالوا: إذا أنبت الشعر في وجوههم، فقد ردَّها على أدبارها، بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه. (28)

* * *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى قوله: " من قبل أن نطمس وجوها "، من قبل أن نطمس أبصارَها ونمحو آثارها فنسوّيها كالأقفاء =" فنردها على أدبارها "، فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فنحوّل الوجوه أقْفاءً والأقفَاء وجوهًا، فيمشون القهقرى، كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك.

* * *

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن الله جل ثناؤه خاطب بهذه الآية اليهودَ الذين وصف صفتهم بقوله: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ ، ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصدِّقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها " الآية، بأسَه وسطوته وتعجيل عَقابه لهم، (29) إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيمان به. ولا شك أنهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارًا.

* * *

وإذْ كان ذلك كذلك، فبيّنٌ فساد قول من قال: تأويل ذلك: أن نعمِيها عن الحق فنردها في الضلالة. فما وجْه ردِّ من هو في الضلالة فيها؟! وإنما يرد في الشيء من كان خارجًا منه. فأما من هو فيه، فلا وجه لأن يقال: " نرده فيه ".

* * *

وإذْ كان ذلك كذلك، وكان صحيحًا أنّ الله قد تهدَّد للذين ذكرهم في هذه الآية بردّه وجوهَهم على أدبارهم = كان بيّنًا فساد تأويل من قال: معنى ذلك: يهددهم بردِّهم في ضلالتهم.

* * *

وأما الذين قالوا: معنى ذلك: من قبل أن نجعل الوجوه منابتَ الشعر كهيئة وجوه القردة، فقولٌ لقول أهل التأويل مخالف. وكفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الخالفين، على خطئه شاهدًا.

* * *

وأما قول من قال: معناه: من قبل أن نطمس وجوههم التي هم فيها، فنردّهم إلى الشأم من مساكنهم بالحجاز ونجدٍ، فإنه = وإن كان قولا له وجه = مما يدل عليه ظاهر التنـزيل بعيد. (30) وذلك أن المعروف من " الوجوه " في كلام العرب، التي هي خلاف " الأقفاء "، وكتاب الله يُوَجَّه تأويله إلى الأغلب في كلام مَن نـزل بلسانه، حتى يدلّ على أنه معنيٌّ به غير ذلك من الوجوه، الذي يجب التسليم له. (31)

* * *

وأما " الطمس "، فهو العُفُوّ والدثور في استواء. منه يقال: " طمست أعلام الطريق تطمِسُ طُموسًا "، إذا دثرت وتعفَّت، فاندفنت واستوت بالأرض، كما قال كعب بن زهير:

مِـنْ كُـلِّ نَضَّاحَـةِ الذِّفْرَى إذَا عَرقَتْ

عُرْضَتُهَـا طَـامِسُ الأعْـلام مَجْهُولُ (32)

يعني: " طامس الأعلام "، دائر الأعلام مندفنها. ومن ذلك قيل للأعمى الذي &; 8-445 &; قد تعفَّى غَرُّ ما بين جفني عينيه فدثر: (33) " أعمى مطموس، وطمْيس "، كما قال الله جل ثناؤه: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ [سورة يس: 66].

* * *

= قال أبو جعفر: " الغَرُّ"، الشقّ الذي بين الجفنين. (34)

* * *

فإن قال قائل: فإن كان الأمر كما وصفت من تأويل الآية، فهل كان ما توعَّدهم به؟ (35)

قيل: لم يكن، لأنه آمن منهم جماعة، منهم: عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسد بن سعية، (36) وأسد بن عبيد، ومُخَيْرِق، (37) وجماعة غيرهم، فدفع عنهم بإيمانهم.

ومما يبين عن أن هذه الآية نـزلت في اليهود الذين ذكرنا صفتهم، ما:-

9724 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير= وحدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة = جميعًا، عن ابن إسحاق قال، حدثني محمد بن أبي محمد &; 8-446 &; مولى زيد بن ثابت قال، حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس قال: كلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود: منهم عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا! فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحقٌّ! (38) فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد! وجحدوا ما عرفوا، وأصرّوا على الكفر، فأنـزل الله فيهم: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهًا فنردها على أدبارها "، الآية (39)

9725 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا جابر بن نوح، عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلامَ كعبٍ، (40) فقال: أسلم كعب في زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس، فمرّ على المدينة، فخرج إليه عمر فقال: يا كعب، أسلم! قال: ألستم تقرأون في كتابكم: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا [سورة الجمعة: 5]؟ وأنا قد حملت التوراة! قال: فتركه. ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، قال: فسمع رجلا من أهلها حزينًا وهو يقول: " يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها "، الآية. فقال كعب: يا رب آمنت، يا رب أسلمت! مخافة أن تصيبه الآية، ثم رجع فأتى أهله باليمن، ثم جاء بهم مسلمين.

* * *

القول في تأويل قوله : أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (47)

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " أو نلعنهم "، أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم قردة =" كما لعنا أصحاب السبت "، يقول: كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من أسلافكم. (41) قيل ذلك على وجه الخطاب في قوله: آمِنُوا بِمَا نَـزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ، كما قال: حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا [سورة يونس: 22]. (42)

وقد يحتمل أن يكون معناه: مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ، أو نلعن أصحاب الوجوه = فجعل " الهاء والميم " في قوله: " أو نلعنهم "، من ذكر أصحاب الوجوه، إذ كان في الكلام دلالة على ذلك:

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

9726 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلى قوله: " أو نلعنهم كما لعنّا أصحاب السبت "، أي: نحوّلهم قردة.

9727 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن: " أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت "، يقول: أو نجعلهم قردة.

9728 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت "، أو نجعلهم قردة.

9729 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت "، قال: هم يهود جميعًا، نلعن هؤلاء كما لعنّا الذين لعنّا منهم من أصحاب السبت. (43)

* * *

وأما قوله: " وكان أمر الله مفعولا "، فإنه يعني: وكان جميع ما أمر الله أن يكون، كائنًا مخلوقًا موجودًا، لا يمتنع عليه خلق شيء شاء خَلْقه. و " الأمر " في هذا الموضع: المأمور = سمي" أمر الله "، لأنه عن أمره كان وبأمره.

والمعنى: وكان ما أمر الله مفعولا.

----------------

الهوامش :

(24) الأثر: 9714 -"أبو العالية ، إسماعيل بن الهيثم العبدي" ، لم نجده ، وانظر ما سلف رقم: 9365 ، 9366.

و"أبو قتيبة" هو: سلم بن قتيبة ، مضت ترجمته برقم: 1899 ، 1924 ، 9365.

(25) في المطبوعة ، أسقط: "بل".

(26) في المطبوعة: "عن الصراط الحق" ، أسقط"عن" الثانية.

(27) في المطبوعة: "بدءًا من الشام" ، وأثبت في المخطوطة ، وكلتاهما صواب. و"بديًا" ، في بدء أمرهم. وتفسير"الوجوه" هنا: النواحي.

(28) هو الفراء في معاني القرآن 1: 272.

(29) السياق: ثم حذرهم... بأسه وسطوته...

(30) في المطبوعة: "كما يدل عليه" ، وفيه خطأ ، وفي المخطوطة: "كما يدل على" وفيه خطآن. والصواب ما أثبت.

(31) في المطبوعة: "من الوجوه التي ذكرت ، دليل يجب التسليم له" ، زاد فيما كان في المخطوطة لتستقيم الجملة ، وكان فيها: "من الوجوه التي يجب التسليم له" والأمر أهون من ذلك ، أخطأ فكتب"التي" مكان"الذي" ، وهو حق السياق.

(32) سلف البيت وتخريجه في 4: 424 ، تعليق: 4.

(33) في المطبوعة: "الذي قد تعفى ما بين جفني..." حذف"غر" ، لأنه لم يحسن قراءتها ، وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وانظر شرح أبي جعفر لكلمة"غر" ، والتعليق عليه بعد.

(34) في المطبوعة: (العراسق الذي بين الخفين) ، واستدرك عليه الناشر الأول ، وكتب فيه خلطًا شديدًا ، نقله عنه آخرون!! وأما المخطوطة التي لم يحسن الناشر قراءتها فكان فيها: العرالسق الذي بين الخفين" كله غير منقوط ، وصوابه قراءته ما أثبت. وأصل ذلك أن"الغر" (بفتح الغين وتشديد الراء) هو الشق في الأرض. و"الغر" أيضًا: الكسر يكون في الثوب ، والغضون في الجلد ، وهو مكاسر الجلد ، ومنه قليل: "اطو الثوب على غره" أي على كسره. وقد جاءت هذه الكلمة في تفسير أبي جعفر 23: 17 ، 18 مصحفة بالزاي: "والطمس على العين هو أن لا يكون بين جفني العين (غز) ، وذلك هو الشق الذي بين الجفنين". وانظر شرح ابن إسحاق في سيرته 2: 210: "المطموس العين: الذي ليس بين جفنيه شق".

فتبين من هذا صحة قراءتنا وصوابها ، وخلط من لا يحسن أن يخلط ، فضلا عن أن يصيب!!

(35) "كان" هنا تامة ، بمعنى: وقع وحدث.

(36) في المطبوعة والمخطوطة: "أسد بن سعية" وعند ابن إسحاق: "أسيد بن سعية" (بفتح الألف وكسر السين). والاختلاف في اسمه واسم أبيه كثير.

(37) لم أجد"مخيرق" في غير هذا الموضع ، وهو في سائر الكتب وفي ترجمته"مخيريق" ، والاختلاف في أسماء بني إسرائيل كثير. فتركته على حاله هنا ، لأنه هكذا ثبت في المخطوطة.

(38) في المخطوطة: "الذي حكم به لحق" ، وفي هامش النسخة بخط عتيق: "الصواب: بعثت" ، وأخطأ من كتب ، فالصواب ما في المطبوعة ، وهو نص سيرة ابن هشام.

(39) الأثر 9724 - سيرة ابن هشام 2: 209 ، وهو تابع الأثر السالف: 9689 ، 9690.

(40) يعني"كعب الأحبار".

(41) انظر تفسير"اللعنة" فيما سلف قريبًا ص: 439 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.

(42) انظر ما سلف 1: 154 / 3: 304 ، 305 / 6: 238 ، 464 ، ومواضع أخرى كثيرة فيما سلف.

(43) انظر خبر"أصحاب السبت" فيما سلف 2: 166 - 175.

المعاني :

التدبر :

لمسة

[47] كل الضمائر للمتكلم: (نَزَّلْنَا، نَطْمِسَ، فَنَرُدَّهَا، نَلْعَنَهُمْ، لَعَنَّا)، لكن حصل التفات في الأخير من الضمير إلى الاسم الظاهر فقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا﴾، التفات من المتكلم إلى الغائب، فبين لنا أن المتكلم هو الله، هو الذي يفعل ذلك، والالتفات في البلاغة يثير التفات السامع، ويثير نشاطه.

لمسة

[47] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ نداء أهل الكتاب في القرآن (يا أهل الكتاب) ذكر اثنتي عشرة مرة، بينما في هذه المرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾ يمكن أن نلحظ هنا شيئين: الأول: أن الله تعالى أراد أن يعظهم وأن يذكرهم بأنه أعطاهم الكتاب، وبأنه أنزل إليهم الكتاب فعليهم أن يعملوا بما فيه، هذا مقام استدعى دعوتهم إلى الإيمان.

وقفة

[47] قال مالك رحمه الله: «كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾، فوضع كفيه على وجهه، ورجع القهقرى إلى بيته، فأسلم مكانه، وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي».

وقفة

[47] ﴿آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾ من رد أمر الإيمان عوقب بالخذلان.

تفاعل

[47] ﴿أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ: ﴾

- يا: أداة نداء. أيّ: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» للتنبيه زائدة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح بدل من أيّ أو عطف بيان لها.

- ﴿ أُوتُوا الْكِتابَ: ﴾

- الجملة صلة الموصول. أوتوا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم الظاهر على الياء المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والألف فارقة. الكتاب: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا: ﴾

- آمنوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة. بما: جار ومجرور متعلق بآمنوا و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. نزلنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «نَزَّلْنا» صلة الموصول.

- ﴿ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ: ﴾

- حال من الموصول «ما» أي القرآن منصوب بالفتحة لما: جار ومجرور متعلق بمصدقا و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. معكم: ظرف مكان يدل على المصاحبة متعلق بفعل محذوف وتقديره: وجد. وجملة «وجد معكم» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد الى الموصول في «انزلنا» ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به أي بما نزلناه.

- ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بآمنوا. أن: حرف مصدري ونصب. نطمس: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن. وجوها: مفعول به منصوب بالفتحة و «أَنْ وما تلاها» بتأويل مصدر في محل جر مضاف اليه.

- ﴿ فَنَرُدَّها: ﴾

- الفاء: سببية. نردها: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية حرف العطف وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به و «أن المضمرة وما بعدها» بتأويل مصدر معطوف على المصدر «أَنْ نَطْمِسَ».

- ﴿ عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنردها. و «ها» ضمير متصل في محل جرّ بالاضافة. أو: حرف عطف. نلعن: معطوف على «نَطْمِسَ»: وتعرب مثلها و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ كَما لَعَنَّا: ﴾

- الكاف: حرف جر للتشبيه. و «ما» مصدرية. لعنّا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم للتعظيم والتفخيم و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و «ما» المصدرية وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق. التقدير: أو نلعنهم لعنا كلعننا. ويجوز اعراب الكاف: اسما بمعنى «مثل» مبنيا على السكون في محل نصب صفة «لمفعول مطلق» مصدر محذوف.

- ﴿ أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ: ﴾

- أصحاب: مفعول به منصوب بالفتحة. السبت: مضاف اليه مجرور بالكسرة. وكان: الواو: استئنافية. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح.

- ﴿ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا: ﴾

- أمر: اسم: «كانَ» مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة مفعولا: خبر «كانَ» منصوب بالفتحة أي نافذا. '

المتشابهات :

| الأحزاب: 38 | ﴿سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ |

|---|

| النساء: 47 | ﴿فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 37 | ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّـهِ مَفْعُولًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [47] لما قبلها : وبعد التحذير من اليهود وبيان بعض جرائمهم؛ أمَرهم اللهُ عز وجل هنا بالإيمانِ، ثُمَّ هَدَّدَهم، وذَكَّرَهم بأصحابِ السبتِ، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾

القراءات :

نطمس:

قرئ:

1- بكسر الميم، وهى قراءة الجمهور.

2- بضم الميم، وهى قراءة أبى رجاء.

مدارسة الآية : [48] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى:أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت حكمتُه مغفرتَه. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة، كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة{ مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ} ولهذا قال تعالى:{ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} أي:افترى جرما كبيرا، وأي:ظلم أعظم ممن سوى المخلوق -من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده -نفعًا ولا ضرًّا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا- بالخالق لكل شيء، الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب{ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب، فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى:{ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} أي:لمن تاب إليه وأناب.

وقوله إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. استئناف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد، ولتأكيد وجوب امتثال الأمر بالإيمان، لأنه لا مغفرة إذا انتفى الإيمان.

والمراد بالشرك هنا: مطلق الكفر فيدخل فيه كفر اليهود دخولا أوليا.

والمعنى: إن الله لا يغفر لكافر مات على كفره، ويغفر ما دون الكفر من الذنوب والمعاصي لمن يشاء أن يغفر له إذا مات من غير توبة. فمن مات من المسلمين بدون توبة من الذنوب التي اقترفها فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة.

وقوله وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً استئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك، وزيادة في تشنيع حال المشرك.

أى. ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه، فقد ارتكب من الآثام ما لا تتعلق به المغفرة، لأنه بهذا الإشراك قد افترى الكذب العظيم على الله، واقترف الإفك المبين، وفعل أعظم ذنب في الوجود:

قال القرطبي: قوله- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فقال له رجل: يا رسول الله والشرك!! فنزل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. الآية. وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة.

وقوله وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه.

فقال ابن جرير الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله- تعالى-» .

وقد أورد ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة ثلاثة عشر حديثا تتعلق بها.

ومن هذه الأحاديث ما رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع في الحجاب» قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: الإشراك بالله. ثم قرأ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. الآية.