الإحصائيات

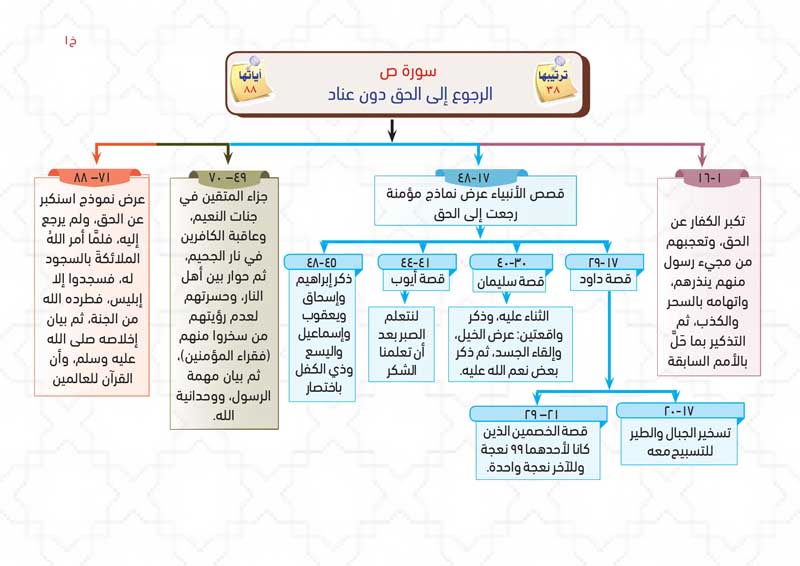

سورة ص

| ترتيب المصحف | 38 | ترتيب النزول | 38 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 5.30 |

| عدد الآيات | 88 | عدد الأجزاء | 0.26 |

| عدد الأحزاب | 0.53 | عدد الأرباع | 2.10 |

| ترتيب الطول | 39 | تبدأ في الجزء | 23 |

| تنتهي في الجزء | 23 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 20/29 | ص: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (17) الى الآية رقم (23) عدد الآيات (7)

القصَّةُ الأولى في هذه السورةِ: قصَّةُ داودَ عليه السلام وتسخيرُ الجبالِ والطَّيرِ للتَّسبيح معَه، ثُمَّ قصَّةُ الخَصْمَينِ لمَّا قالَ أحدُهُما: هذا أَخِي له تسعٌ وتِسعُونَ شاةً، ولي شاةٌ واحدةٌ، فطَمِعَ فيها.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (24) الى الآية رقم (26) عدد الآيات (3)

سارعَ داودُ عليه السلام إلى الحكمِ والقضاءِ قبلَ سماعِ بيِّنَةِ الخَصمِ الآخرِ، فعاتبَهُ اللهُ على ذلك، ثُمَّ بيانُ استخلافِ اللهِ إيَّاه في الأرضِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة ص

العودة إلى الحق دون عناد/ تربية النبي ﷺ على الصبر والتذكير بالقرآن

أولاً : التمهيد للسورة :

- • تحدثت السورة عن ثلاثة أنبياء:: سؤال: هل عندما تخطئ تعود إلى الله مرة أخرى؟ أم تتكبر وتصر على رأيك؟

- • عودة داود:: تحدثت السورة عن ثلاثة أنبياء حصلت أمامهم خصومات أو تسرّعوا في اتخاذ قراراتهم، لكنهم عادوا إلى الحق بسرعة، وهذه العودة إلى الله محمودة؛ لأن المتكبر لا يعود إلى الحق، وإذا رأى نفسه على خطأ فسوف يصر على موقفه عنادًا واستكبارًا، وفي ختام السورة نجد قصة إبليس، الذي كان رمزًا للاستكبار والعناد وعدم العودة إلى الله.

- • عودة سليمان:: أول قصة ذكرت في السورة هي قصة داوود: ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (17)، وذات يوم اختصم أمامه خصمان، وقالا له: ﴿فَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلاَ تُشْطِطْ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاء ٱلصّرٰطِ﴾ (22)، فتعجّل داوود في الفتوى وحكم لأحدهما، لكن عودته كانت سريعة: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـئَابٍ﴾ (24–25).

- • عودة أيوب:: والقصة الثانية هي قصة سليمان بن داوود عليهما السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَـٰنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (30)، وترينا الآيات أيضًا سرعة إنابته: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ * فَقَالَ إِنّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ (31-32)، فلما رأى أن الخيل ألهته عن ذكر الله حتى غابت الشمس، قال: ﴿رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلأَعْنَاقِ﴾ (33)، فقرر ذبح الخيل كلها لهذا السبب. كما ترينا الآيات مشهدًا آخر من مشاهد إنابته عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (34).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة ص».

- • معنى الاسم :: ص: حرف من الحروف الهجائية أو المقطعة التي ابتدأت بها 29 سورة، منها هذه السورة.

- • سبب التسمية :: للافتتاحها بهذا الحرف، وينطق (صاد).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة داود»؛ لاشتمالها على قصته، ولذكر اسمه فيه أكثر مما ذُكِرَ في غيرها، حيث ذُكر 5 مرات.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: العودة إلى الحق دون عناد.

- • علمتني السورة :: اعلم أن القرآن تذكرة لك في الدنيا: ﴿ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾

- • علمتني السورة :: أن الخلاف لا يهدم سورَ الأخوَّةِ والحُبِّ أبدًا: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ (23)؛ فرغمَ الخصومةِ وَصَفه بـ(أَخِي).

- • علمتني السورة :: أن علينا أن نقر بحقوق اﻵخرين قبل المطالبة بحقوقنا: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي (ص)، وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة ص من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • احتوت السورة على السجدة الـ 11 من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (24).

• أول سورة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة تبدأ بحرف واحد، وبعدها: ق بدأت بـ (ق)، والقلم بدأت بـ (ن).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا نستحي من العودة إلى الحق، ولا نعاند.

• أن نعتبر بالقرونِ الماضيةِ التي أهلكَها اللهُ: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ (3).

• أن نصبر على أذى من آذانا: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (17).

• أن نتخذ وردًا من التسبيح وغيره من الأذكار في الصباح والمساء: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (18).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فهو سبب الضلال والإضلال، ونلزم العدل والحق في حكمنا: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ (26).

• أن نتدبر القرآن؛ ولا نتجاوز آيةً إلَّا وقد عَلِمنا ما فيها من العِلمِ والعملِ، وما لنا وما علينا: ﴿لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ (29).

• أن نحذر أن ننشغل بشيء من الدنيا عن طاعة الله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (32).

• ألا نتوقف عن نداء ربنا مهـما كان الألم: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ (41).

• أن نستجيب لأوامر الله فورًا، لا كما فعل إبليس: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (73، 74).

• ألا نسأل على دعوة الناس إلى الله أجرًا إلا من الله: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ (86).

تمرين حفظ الصفحة : 454

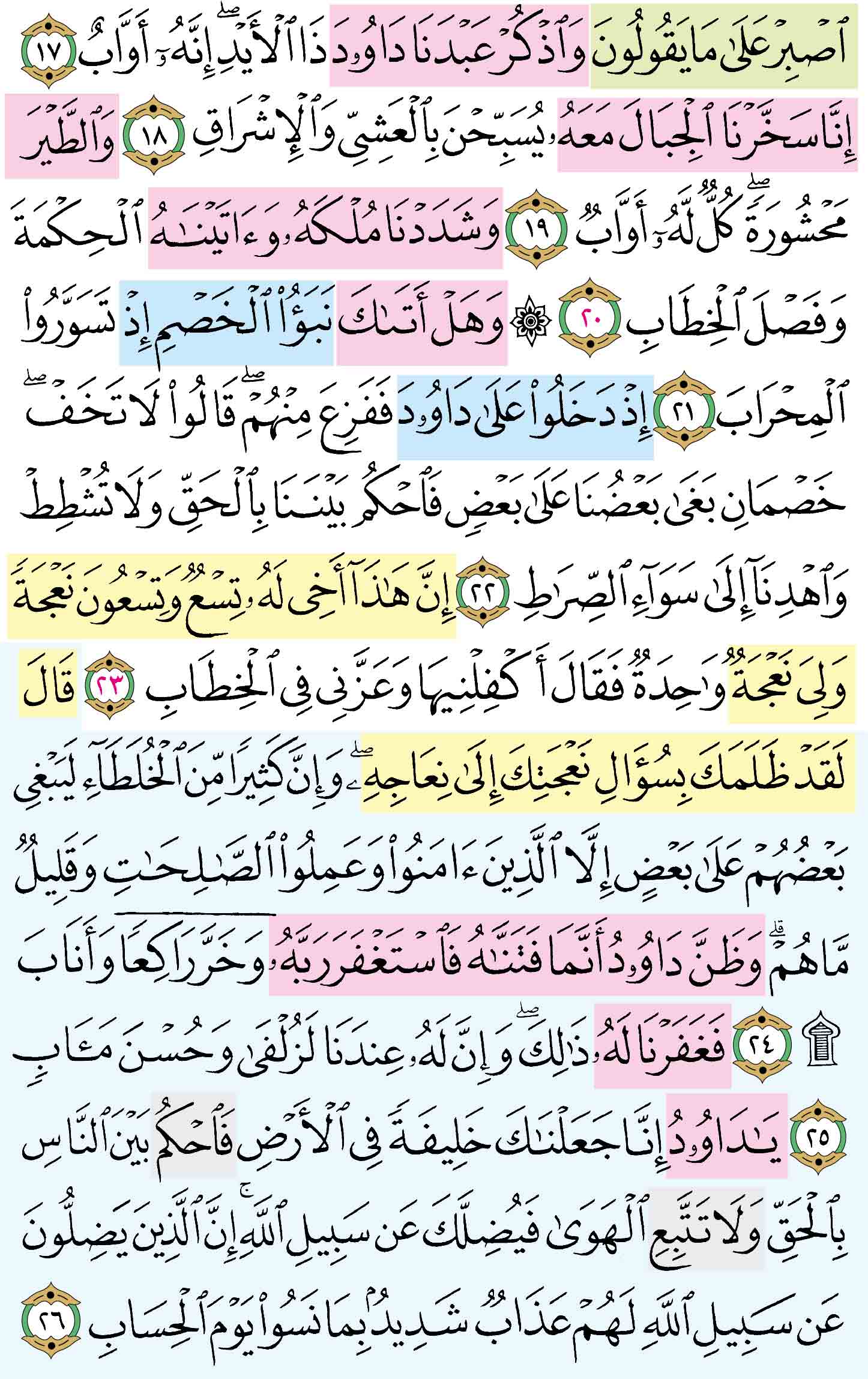

مدارسة الآية : [17] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ .. ﴾

التفسير :

{ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ} كما صبر مَنْ قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا، ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم.{ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ}

لما أمر اللّه رسوله بالصبر على قومه، أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة للّه وحده، ويتذكر حال العابدين، كما قال في الآية الأخرى:{ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}

ومن أعظم العابدين، نبي اللّه داود عليه الصلاة والسلام{ ذَا الْأَيْدِ}أي:القوة العظيمة على عبادة اللّه تعالى، في بدنه وقلبه.{ إِنَّهُ أَوَّابٌ} أي:رجَّاع إلى اللّه في جميع الأمور بالإنابة إليه، بالحب والتأله، والخوف والرجاء، وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل، بالإقلاع والتوبة النصوح.

والخطاب في قوله- تعالى-: اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ ... للنبي صلّى الله عليه وسلم.

أى: اصبر- أيها الرسول الكريم- على ما قاله أعداؤك فيك وفي دعوتك لقد قالوا عنك إنك ساحر ومجنون وكاهن وشاعر.. وقالوا عن القرآن الكريم: إنه أساطير الأولين..

وقالوا في شأن دعوتك إياهم إلى وحدانية الله- تعالى- ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ..

وقالوا غير ذلك مما يدل على جهلهم وجحودهم للحق، وعليك- أيها الرسول الكريم- أن تصبر على ما صدر منهم من أباطيل، فإن الصبر مفتاح الفرج، وهو الطريق الذي سلكه كل نبي من قبلك..

وقال- سبحانه-: اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ بصيغة المضارع، لاستحضار الصورة الماضية. وللإشعار بأن ما قالوه في الماضي سيجددونه في الحاضر وفي المستقبل فعليه أن بعد نفسه لاستقبال هذه الأقوال الباطلة بصبر وسعة صدر حتى يحكم الله- تعالى- بحكمه العادل، بينه وبينهم.

وقوله- تعالى-: وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ معطوف على جملة «اصبر» ..

وداود- عليه السلام-: هو ابن يسى من سبط «يهوذا» بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وكانت ولادة داود في حوالى القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وقد منحه الله- تعالى- النبوة والملك.

وقوله- تعالى-: ذَا الْأَيْدِ صفة لداود، والأيد: القوة. يقال: آد الرجل يئيد أيدا وإيادا، إذا قوى واشتد عوده، فهو أيّد. ومنه قولهم في الدعاء: أيدك الله. أى: قواك وأَوَّابٌ صيغة مبالغة من آب إذا رجع.

أى: اصبر- أيها الرسول الكريم- على أذى قومك حتى يحكم الله بينك وبينهم واذكر- لتزداد ثباتا وثقة- قصة وحال عبدنا داود، صاحب القوة الشديدة في عبادتنا وطاعتنا وفي دحر أعدائنا.. إِنَّهُ أَوَّابٌ أى: كثير الرجوع إلى ما يرضينا.

ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - آمرا له بالصبر على أذاهم ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر .

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود - عليه السلام - : أنه كان ذا أيد ، والأيد : القوة في العلم والعمل .

قال [ ابن عباس ] وابن زيد والسدي : الأيد : القوة وقرأ ابن زيد : ( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) [ الذاريات : 47 ]

وقال مجاهد : الأيد : القوة في الطاعة .

وقال قتادة : أعطي داود [ عليه السلام ] قوة في العبادة وفقها في الإسلام ، وقد ذكر لنا أنه - عليه السلام - كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر .

وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى " وإنه كان أوابا ، وهو الرجاع إلى الله - عز وجل - في جميع أموره وشئونه .

القول في تأويل قوله تعالى : اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: اصبر يا محمد على ما يقول مشركو قومك لك مما تكره قيلهم لك, فإنا ممتحنوك بالمكاره امتحاننا سائر رسلنا قبلك, ثم جاعلو العلوّ والرفعة والظفر لك على من كذبك وشاقك سنتنا في الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك فمنهم عبدنا أيوب وداود بن إيشا ، فاذكره ذا الأيد: ويعني بقوله ( ذَا الأيْدِ ) ذا القوّة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( دَاوُدَ ذَا الأيْدِ ) قال: ذا القوّة.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثني أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله ( ذَا الأيْدِ ) قالَ ذا القوّة في طاعة الله.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأيْدِ ) قال: أعطي قوّة في العبادة, وفقها في الإسلام.

وقد ذُكر لنا أن داود صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله ( دَاوُدَ ذَا الأيْدِ ) ذا القوّة في طاعة الله.

حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( دَاوُدَ ذَا الأيْدِ ) قال: ذا القوّة في عبادة الله, الأيد: القوّة, وقرأ: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ قال: بقوة.

وقوله ( إِنَّهُ أَوَّابٌ ) يقول: إن داود رَجَّاع لما يكرهه الله إلى ما يرضيه أواب, وهو من قولهم: آب الرجل إلى أهله: إذا رجع.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( إِنَّهُ أَوَّابٌ ) قال: رجاع عن الذنوب.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( إِنَّهُ أَوَّابٌ ) قال: الراجع عن الذنوب.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله ( إِنَّهُ أَوَّابٌ ) : أي كان مطيعا لله كثير الصلاة.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله ( إِنَّهُ أَوَّابٌ ) قال: المسبح.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( إِنَّهُ أَوَّابٌ ) قال: الأوّاب التوّاب الذي يئوب إلى طاعة الله ويرجع إليها, ذلك الأوّاب, قال: والأوّاب: المطيع.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[17] ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ بعض الكلام مثل ضرب الحُسام.

وقفة

[17] ﴿اصبر على ما يقولون﴾ علم الله أن مكنة الكفر ستخترع كمًّا عظيمًا من الاتهامات والإشاعات الكاذبة، ولكنها أقاويل لا تحارب إلا بالصبر.

وقفة

[17] ﴿اصبر على ما يقولون﴾ فإن قولهم لا يضر الحق شيئًا، ولا يضرونك في شيء، وإنما يضرون أنفسهم.

عمل

[17] ﴿اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود﴾ في دعوتك إلى الله ستسمع ما يؤذيك؛ عليك بالصبر واستعن على ذلك بأحوال من سبقوك.

وقفة

[17] ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾ من الفوائد والحكم في قصة داود: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة القلب والبدن؛ فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها، وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلقة بالقوى المضعفة للنفس.

وقفة

[17] ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ذكر داوود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى لله عليه وسلم، ووعد له بالنصر، وتفريج الكرب، وإعانة له على ما أمر به من الصبر؛ وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال، وشدَّة ملكه، وإعطائه الحكمة، وفصل الخطاب، ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب؛ فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون.

عمل

[17] ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ اصبر على أذى من آذاك.

وقفة

[17] أعظم معين على مداومة الصبر في المحن تسلية النفس باستحضار صبر الرسل؛ فقد قال الله لنبيه ﷺ: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

اسقاط

[17] ﴿واذكر عبدنا﴾، ﴿واذكر عبادنا﴾ [45] مع أنهم أنبياء إلا أن الله اختار لهم وصف العبودية، هل علمت قيمة الألقاب؟ فعلام تهرع لها؟

وقفة

[17] ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾ على قدر نفعك إلى الآخرين، ينشـر الله ذكرك بين المؤمنين.

وقفة

[17] ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾ يحب الله القوة ويمدحها في عباده، والقوة الممدوحة هي هنا قوة الإيمان وقوة الأبدان، فلا بد للعبد أن يسعى في امتلاك أسباب القوتين، ولا يتكاسل عن طلب واحدة منها.

وقفة

[17] ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ بيان فضائل نبي الله داود وما اختصه الله به من الآيات.

وقفة

[17] ﴿وَاذكُر عَبدَنا داوودَ ذَا الأَيدِ إِنَّهُ أَوّابٌ﴾ ذا الأيد: أى له قوة عظيمة على عبادة الله فى قلبه وفى بدنه، فكان يقوم الليل، ويصوم نصف الدهر.

وقفة

[17] ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي ذا الإفضال, من كان له على الناس أيادي؛ جعل الله له ذكرًا.

وقفة

[17] ﴿ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أواب: صيغة مبالغة، كلما ذهبت فالله ينتظر رجعتك.

وقفة

[17] ﴿ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ الأيد: القوة، أواب: تواب (التائب متجدد النشاط).

وقفة

[17] ﴿ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ إن لم تكن تزكيتك من السماء؛ فلن تنفعك من الناس تزكية وثناء.

الإعراب :

- ﴿ اصْبِرْ: ﴾

- فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. والمخاطب هو الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

- ﴿ عَلى ما يَقُولُونَ: ﴾

- حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى. يقولون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يقولون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: على ما يقولونه. او تكون «ما» مصدرية. وجملة «يقولون» صلتها لا محل لها من الاعراب. و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بعلى. التقدير: اصبر يا محمد على قولهم. والجار والمجرور متعلق باصبر

- ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنا: ﴾

- معطوفة بالواو على «اصبر» وتعرب اعرابها. عبد: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ داوُدَ: ﴾

- عطف بيان لعبدنا منصوب بالفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف -التنوين-للعجمة والمعرفة.

- ﴿ ذَا الْأَيْدِ: ﴾

- ذا: صفة-نعت-لداود منصوبة وعلامة نصبها الالف لانها من الاسماء الخمسة وهي مضافة. الأيد: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. وقد اختلف حول هذه الكلمة فقد قيل: انها جمع «يد» بحذف الياء. واليد: هي القوة. وقد قيل: هي مصدر من الفعل: آد يئيد أيدا: اذا قوي وليس جمعا ليد. والايد: القوة ومنه يقال: أيده الله:اي قواه. وقد اجمع علماء اللغة والتفسير على القول الثاني.

- ﴿ إِنَّهُ أَوّابٌ: ﴾

- ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد هنا التعليل والهاء ضمير متصل يعود على داود في محل نصب اسم «ان».اواب: خبرها مرفوع بالضمة بمعنى: تواب رجاع الى الله تعالى او وهي تعليل لذي الأيد.'

المتشابهات :

| ص: 17 | ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ |

|---|

| ص: 30 | ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ |

|---|

| ص: 44 | ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [17] لما قبلها : ولَمَّا بالَغَ الكُفَّارُ في السَّفاهةِ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لمَّا قالوا عنه أنَّه ساحِرٌ كذَّابٌ، وأيضًا لمَّا تعجلوا العذابَ على سَبيلِ الاستِهزاءِ؛ أمَرَه اللهُ هنا أن يصبرَ على ما يسمعه من أقوالِهم، قال تعالى: ( اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ) ولَمَّا أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالصَّبرِ على قَومِه؛ أمَرَه هنا أن يَستعينَ على الصَّبرِ بالعبادةِ لله وَحْدَه، ويَتذكَّرَ حالَ العابِدينَ قبله؛ فذكرَ قِصصًا للأنبياء: القصَّةُ الأولى في هذه السورةِ: قصَّةُ داود عليه السلام، قال تعالى:

﴿ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [18] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ .. ﴾

التفسير :

ومن شدة إنابته لربه وعبادته، أن سخر اللّه الجبال معه، تسبح معه بحمد ربها{ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} أول النهار وآخره.

ثم بين- سبحانه- بعض مظاهر فضله ونعمه على عبده داود- عليه السلام- فقال:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ، يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ....

والعشى: الوقت الذي يكون من الزوال إلى الغروب أو إلى الصباح. والإشراق: وقت إشراق الشمس، أى: سطوعها وصفاء ضوئها، قالوا: وهو وقت الضحى..

فالإشراق غير الشروق، لأن الشروق هو وقت طلوع الشمس. وهو يسبق الإشراق أى: إن من مظاهر فضلنا على عبدنا داود، أننا سخرنا وذللنا الجبال معه، بأن جعلناها بقدرتنا تقتدى به فتسبح بتسبيحه في أوقات العشى والإشراق.

وقال- سبحانه- مَعَهُ للإشعار بأن تسبيحها كان سبيل الاقتداء به في ذلك.

أى: أنها إذا سمعته يسبح الله- تعالى- ويقدسه وينزهه، رددت معه ما يقوله.

وهذا التسبيح من الجبال لله- تعالى- إنما هو على سبيل الحقيقة ولكن بكيفية لا يعلمها إلا هو- عز وجل- بدليل قوله- سبحانه-: تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً .

والقول بأن تسبيح الجبال كان بلسان الحال ضعيف لأمور منها: المخالفة لظاهر ما تدل عليه الآية من أن هناك تسبيحا حقيقيا بلسان المقال، ومنها: أن تقييد التسبيح بكونه بالعشي والإشراق. وبكونه مع داود، يدل على أنه تسبيح بلسان المقال، إذ التسبيح بلسان الحال موجود منها في كل وقت، ولا يختص بكونه في هذين الوقتين أو مع داود.

وخص- سبحانه- وقتى العشى والإشراق بالذكر. للإشارة إلى مزيد شرفهما، وسمو درجة العبادة فيهما.

وقوله : ( إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ) أي : إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار ، كما قال تعالى : ( يا جبال أوبي معه والطير ) [ سبأ : 10 ] وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب بل تقف في الهواء وتسبح معه ، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له .

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه بلغه : أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات ، قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول الله تعالى : ( يسبحن بالعشي والإشراق )

ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى ، قال : فأدخلته على أم هانئ فقلت : أخبري هذا ما أخبرتني به . فقالت أم هانئ : دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات ، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء ، قريب بعضهن من بعض ، فخرج ابن عباس وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن : ( يسبحن بالعشي والإشراق ) وكنت أقول : أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول : صلاة الإشراق .

وقوله ( إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ) يقول تعالى ذكره: إنا سخرنا الجبال يسبحن مع داود بالعشيّ, وذلك من وقت العصر إلى الليل, والإشراق, وذلك بالغداة وقت الضحى.

ذُكر أن داود كان إذا سبح سبحت معه الجبال.

كما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ) يسبحن مع داود إذا سبح بالعشيّ والإشراق.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ) قال: حين تُشرق الشمس وتضحى.

حدثنا أبو كريب, قال: ثنا محمد بن بشر, عن مسعر بن عبد الكريم, عن موسى بن أبي كثير, عن ابن عباس أنه بلغه أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يوم فتح مكة, صلى الضحى ثمان ركعات, فقال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة, يقول الله: ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ).

حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي, قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة, قال: ثنا صدقة, قال: ثني سعيد بن أبي عَروبة, عن أبي المتوكل, عن أيوب بن صفوان, عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى, قال: فأدخلته على أم هانئ, فقلت: اخبري هذا بما أخبرتني به, فقالت أم هانئ: دخل عليّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يوم الفتح في بيتي, فأمر بماء فصب في قصعة, ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه, فاغتسل, ثم رشّ ناحية البيت فصلى ثمان ركعات, وذلك من الضحى قيامهنّ وركوعهنّ وسجودهنّ وجلوسهنّ سواء, قريب بعضهن من بعض, فخرج ابن عباس, وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين, ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ ) وكنت أقول: أين صلاة الإشراق, ثم قال: بعد هنّ صلاة الإشراق.

حدثنا عمرو بن عليّ, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة, عن متوكل, عن أيوب بن صفوان, مولى عبد الله بن الحارث, عن عبد الله بن الحارث،" أن أم هانئ ابنة أبي طالب, حَدثت أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يوم الفتح دخل عليها ثم ذكر نحوه " .

وعن ابن عباس في قوله ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ ) مثل ذلك.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[18] ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ لعظمتها اختارت التسبيح؛ تنزيهًا لخالقها الذي هو أعظم منها.

وقفة

[18] ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ تسبيح خاص للجماد غير التسبيح العام، قال مقاتل: «كان داوود إذا ذكر الله جل وعز ذكرت الجبال معه، وكان يفقه تسبيح الجبال».

وقفة

[18] ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ﴾ إذا كانت الجبال الجامدة الصلبة تسبح الله بالعشي والإشراق؛ فكيف بك أنت أيها العبد؟! أتجعل الجماد أسبق منك وأسرع في تسبيح الله تعالى وتنزيهه؟!

عمل

[18] اتخذ لنفسك وردًا من التسبيح وغيره من الأذكار في الصباح والمساء ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾.

وقفة

[18] عن ابن عباس قال: «هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن؟»، قالوا: «لا»، فقرأ: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾.

وقفة

[18] ﴿سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ أي أن تسبيحهن موافق لتسبيحه، فلو قال الله قلن الله، ولو قال الحمد لله قلن الحمد لله، وإلا فإن الجبال هي كبقية المخلوقات تسبح بحمد الله، كما قال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: 44].

تفاعل

[18] ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[18] ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (27/221): «بِتَتَبُّعِ ظَاهِرِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يَتَبَيَّنُ: أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى وَصَلاَةَ الإشْرَاقِ وَاحِدَةٌ، إِذْ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا وَقْتَهَا مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا»، وقال شمس الدين الرملي الشافعي: «الْمُعْتَمَدَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ هِيَ صَلَاةُ الضُّحَى».

لمسة

[18، 19] ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ حيث عبر عن تسبيح الجبال بالفعل (يُسَبِّحْنَ)، وعن حشر الطير بالاسم (مَحْشُورَةً)، والتعبير بالفعل عن تسبيح الجبال للدلالة على حدوث ذلك منها شيئًا بعد شيء، وحالًا بعد حال؛ ليتصور السامع للآية أنه يسمع تسبيحها، وأما التعبير بالاسم عن حشر الطير؛ فلأنه أراد كون الطيور محشورة جملة واحدة، لا أنها تحشر مرة بعد أخرى، فهي كانت محشورة لداوود عليه السلام في كل وقت يأمرها حيث شاء.

وقفة

[18، 19] لعظمة ذكر الله في الصباح والمساء جعله الله عبادة في الإنسان والحيوان والجماد ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾.

وقفة

[18، 19] ﴿سَخَّرْنَا الْجِبَالَ ... وَالطَّيْرَ ... كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ (الجبال والطير) أشد خلق الله وأهونه قوامه التوبة.

وقفة

[18، 19] ﴿الْجِبَالَ ... وَالطَّيْرَ ...كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ تتوب لله سبحانه (كل مخلوق فالتوبة لله شعاره).

الإعراب :

- ﴿ إِنّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم «ان».سخر: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الجبال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.والجملة الفعلية سَخَّرْنَا الْجِبالَ» في محل رفع خبر «ان».

- ﴿ مَعَهُ: ﴾

- اسم منصوب على الظرفية المكانية متعلق بسخرنا يدل على الاجتماع والمصاحبة ويجوز ان يكون حرف جر مبنيا على الفتح والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة او بحرف الجر.

- ﴿ يُسَبِّحْنَ: ﴾

- فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بضمير الاناث والنون ضمير الاناث يعود على معنى الجبال وهي جمع «جبل» في محل رفع فاعل.وجملة «يسبحن» في محل نصب حال من الجبال بمعنى مسبحات.

- ﴿ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيسبحن. والاشراق: معطوفة بالواو على «العشي» مجرورة مثلها.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [18] لما قبلها : ولَمَّا مَدَحَ اللهُ نبيَّه داود عليه السلام؛ عدَّدَ هنا بعضَ نِعَمِه عليه، قال تعالى:

﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [19] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴾

التفسير :

{ و} سخر{ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً} معه مجموعة{ كُلٌّ} من الجبال والطير، لله تعالى{ أَوَّابٌ} امتثالا لقوله تعالى:{ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ} فهذه مِنَّةُ اللّه عليه بالعبادة.

وقوله- تعالى-: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ... معطوف على الجبال وكلمة محشورة: بمعنى مجموعة. وهي حال من الطير. والعامل قوله سَخَّرْنَا.

أى: إنا سخرنا الجبال لتسبح مع داود عند تسبيحه لنا، كما سخرنا الطير وجمعناها لتردد معه التسبيح والتقديس لنا.

والتعبير بقوله مَحْشُورَةً يشير إلى أن الطير قد حبست وجمعت لغرض التسبيح معه، حتى لكأنها تحلق فوقه ولا تكاد تفارقه من شدة حرصها على تسبيح الله- تعالى- وتقديسه.

وجملة «كل له أواب» مقررة لمضمون ما قبلها من تسبيح الجبال والطير.

واللام في «له» للتعليل، والضمير يعود إلى داود- عليه السلام-.

أى: كل من الجبال والطير. من أجل تسبيح داود، كان كثير الرجوع إلى التسبيح.

ويصح أن يكون الضمير يعود إلى الله- تعالى- فيكون المعنى: كل من داود والجبال والطير، كان كثير التسبيح والتقديس والرجوع إلى الله- تعالى- بما يرضيه.

ولهذا قال : ( والطير محشورة ) أي : محبوسة في الهواء ، ( كل له أواب ) أي : مطيع يسبح تبعا له .

قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد : ( كل له أواب ) أي : مطيع .

وقوله ( وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ) يقول تعالى ذكره: وسخرنا الطير يسبحن معه محشورة بمعنى: مجموعة له; ذكر أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان إذا سبح أجابته الجبال, واجتمعت إليه الطير, فسبحت معه واجتماعها إليه كان حشرها. وقد ذكرنا أقوال أهل التأويل في معنى الحشر فيما مضى, فكرهنا إعادته.

وكان قتادة يقول في ذلك في هذا الموضع ما حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ) : مسخَّرة.

وقوله ( كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ) يقول: كل ذلك له مطيع رجَّاع إلى طاعته وأمره. ويعني بالكلّ: كلّ الطير.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ) : أي مطيع.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ) قال: كل له مطيع.

وقال آخرون: معنى ذلك: كل ذلك لله مسبِّح.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله ( وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ) يقول: مسبِّح لله.

التدبر :

وقفة

[19] ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ﴾ من معجزات داوود: أن الطير لا ينفر منه، بل تُقبل عليه كلما سبح، لتسبح معه ويفهم تسبيحها.

الإعراب :

- ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً: ﴾

- معطوفة بالواو على «الجبال» بتقدير: وسخرنا الطير محشورة حال من الطير منصوبة وعلامة نصبها الفتحة بمعنى: مجموعة.

- ﴿ كُلٌّ لَهُ أَوّابٌ: ﴾

- كل: مبتدأ مرفوع بالضمة بمعنى: كل واحد من الجبال والطير لاجل داود. له: جار ومجرور متعلق بأواب. اي لاجل تسبيحه مسبح. اي كل من داود والجبال والطير لله اواب. ووضع «الاواب» موضع المسبح. اواب: خبر «كل» مرفوع بالضمة اي رجاع تواب الى الله.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [19] لما قبلها : ولَمَّا أخْبَرَ اللهُ عَنْ تَسْخِيرِ أثْقَلِ الأشْياءِ وأثْبَتِها لَهُ؛ أتْبَعَها هنا أخَفَّها وأكْثَرَها انْتِقالًا، قال تعالى:

﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

والطير محشورة:

1- بنصبهما، عطفا على «الجبال» الآية: 18، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- برفعهما، مبتدأ وخبر، وهى قراءة ابن أبى عبلة، والجحدري.

مدارسة الآية : [20] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ .. ﴾

التفسير :

ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال:{ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ} أي:قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة الْعَدَد والْعُدَدِ التي بها قوَّى اللّه ملكه، ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال:{ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ} أي:النبوة والعلم العظيم،{ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} أي:الخصومات بين الناس.

وقوله- تعالى-: وَشَدَدْنا مُلْكَهُ أى: قوينا ملك داود، عن طريق كثرة الجند التابعين له، وعن طريق ما منحناه من هيبة ونصرة وقوة..

وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ أى: النبوة، وسعة العلم، وصالح العمل، وحسن المنطق.

وَفَصْلَ الْخِطابِ أى: وآتيناه أيضا الكلام البليغ الفاصل بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، ووفقناه للحكم بين الناس بطريقة مصحوبة بالعدل، وبالحزم الذي لا يشوبه تردد أو تراجع.

[ وقوله ] ( وشددنا ملكه ) أي : جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك .

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد : كان أشد أهل الدنيا سلطانا .

وقال السدي : كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف .

وقال بعض السلف : بلغني أنه كان حرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفا لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل .

وقال غيره : أربعون ألفا مشتملون بالسلاح . وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود - عليه السلام - أنه اغتصبه بقرا فأنكر الآخر ، ولم يكن للمدعي بينة فأرجأ أمرهما . فلما كان الليل أمر داود - عليه السلام - في المنام بقتل المدعي فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي فقال : يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري ؟ فقال : إن الله - عز وجل - أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة . فقال : والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه ، وإني لصادق فيما ادعيت ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ، ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود [ عليه السلام ] فقتل .

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذي يقول الله - عز وجل - : ( وشددنا ملكه )

وقوله : ( وآتيناه الحكمة ) قال مجاهد : يعني : الفهم والعقل والفطنة . وقال مرة : الحكمة والعدل . وقال مرة : الصواب .

وقال قتادة : كتاب الله واتباع ما فيه .

وقال السدي : ( الحكمة ) النبوة .

وقوله : ( وفصل الخطاب ) قال شريح القاضي والشعبي فصل الخطاب : الشهود والأيمان .

وقال قتادة : شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل - أو قال : المؤمنون والصالحون - وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي .

وقال مجاهد والسدي : هو إصابة القضاء وفهمه .

وقال مجاهد أيضا : هو الفصل في الكلام وفي الحكم

وهذا يشمل هذا كله وهو المراد ، واختاره ابن جرير .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبة النميري ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال : أول من قال : " أما بعد " داود - عليه السلام - وهو فصل الخطاب .

وكذا قال الشعبي : فصل الخطاب : " أما بعد " .

وقوله ( وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ) اختلف أهل التأويل في المعنى الذي به شدّد ملكه, فقال بعضهم: شدّد ذلك بالجنود والرجال, فكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف, أربعة آلاف.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, قوله ( وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ) قال: كان يحرسه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف, أربعة آلاف.

وقال آخرون: كان الذي شدد به ملكه, أن أعطي هيبة من الناس له لقضية كان قضاها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني ابن حرب, قال: ثنا موسى, قال: ثنا داود, عن علباء بن أحمر, عن عكرمة, عن ابن عباس, أن رجلا من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم, فاجتمعا عند داود النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال المستعدي: إن هذا اغتصبني بقرًا لي, فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده, فسأل الآخر البيِّنة, فلم يكن له بيِّنة, فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركما; فقاما من عنده, فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الرجل الذي استعدي عليه, فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت, فأوحى الله إلى داود في منامه مرة أخرى أن يقتل الرجل, وأوحى الله إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة من الله, فأرسل داود إلى الرجل: إن الله قد أوحى إلي أن أقتلك, فقال الرجل: تقتلني بغير بينة ولا تثبت؟! فقال له داود: نعم, والله لأنفذنّ أمر الله فيك; فلما عرف الرجل أنه قاتله, قال: لا تعجل عليّ حتى أخبرك, إني والله ما أُخِذت بهذا الذنب, ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته, فبذلك قُتلت, فأمر به داود فقُتل, فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند ذلك لداود, وشدد به مُلْكه, فهو قول الله: ( وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ).

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك تعالى أخبر أنه شَدَّد ملك داود, ولم يحضر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود دون الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الجنود. وجائز أن يكون تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرنا, وجائز أن يكون كان بجميعها, ولا قول أولى في ذلك بالصحة من قول الله, إذ لم يحر ذلك على بعض معاني التشديد خبر يجب التسليم له.

وقوله ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ) اختلف أهل التأويل في معنى الحكمة في هذا الموضع, فقال بعضهم: عني بها النبوة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط عن السديّ, قوله ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ) قال: النبوّة.

وقال آخرون: عنى بها أنه علم السنن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ ) : أي السنة.

وقد بينا معنى الحكمة في غير هذا الموضع بشواهده, فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) اختلف أهل التأويل في معنى ذلك, فقال بعضهم: عني به أنه علم القضاء والفهم به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) قال: أعطي الفهم.

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا ابن إدريس, عن ليث, عن مجاهد ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: إصابة القضاء وفهمه.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: علم القضاء.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: الخصومات التي يخاصم الناس إليه فصل ذلك الخطاب, الكلام الفهم, وإصابة القضاء والبيِّنات.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي حصين, قال: سمعت أبا عبد الرحمن يقول: فصل الخطاب: القضاء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفصل الخطاب, بتكليف المدّعي البينة, واليمين على المدعى عليه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا داود بن أبي هند, قال: ثني الشعبيّ أو غيره, عن شريح أنه قال في قوله ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: بيِّنة المدَّعي, أو يمين المُدَّعى عليه.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن عُلَية, عن داود بن أبي هند, في قوله ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: نُبِّئْت عن شريح أنه قال: شاهدان أو يمين.

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا معتمر, قال: سمعت داود قال: بلغني أن شريحا قال ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) الشاهدان على المدعي, واليمين على من أنكر.

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن طاوس, أن شريحا قال لرجل: إن هذا يعيب عليّ ما أُعْطِيَ داود, الشهود والأيمان.

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن الحكم, عن شريح أنه قال في هذه الآية ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: الشهود والأيمان.

حدثنا عمران بن موسى, قال: ثنا عبد الوارث, قال: ثنا داود, عن الشعبي, في قوله ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: يمين أوْ شَاهِدٌ.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) البينة على الطالب, واليمين على المطلوب, هذا فصل الخطاب.

وقال آخرون: بل هو قولُ: أما بعد.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا جابر بن نوح, قال: ثنا إسماعيل, عن الشعبي في قوله ( وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) قال: قول الرجل: أما بعد.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب, والفصل: هو القطع, والخطاب هو المخاطبة, ومن قطع مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه قطع المحتكم إليه الحكم بين المحتكم إليه وخصمه بصواب من الحكم, ومن قطع مخاطبته أيضا صاحبه إلزام المخاطب في الحكم ما يجب عليه إن كان مدعيا, فإقامة البينة على دعواه وإن كان مدعى عليه فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمه. ومن قطع الخطاب أيضا الذي هو خطبة عند انقضاء قصة وابتداء في أخرى الفصل بينهما بأما بعد. فإذ كان ذلك كله محتملا ظاهر الخبر ولم تكن في هذه الآية دلالة على أي ذلك المراد, ولا ورد به خبر عن الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثابت, فالصواب أن يعم الخبر, كما عمه الله, فيقال: أوتي داود فصل الخطاب في القضاء والمحاورة والخطب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[20] ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ الشد يكون بتثبيت الأطراف؛ أول ضياع الملك خلخلة الأطراف.

وقفة

[20] ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ لا يشد ملك الأمة اليوم وتغلب؛ ما لم يسبح رجالها بالعشي والإشراق.

وقفة

[20] ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ من الفوائد والحكم في قصة داود: أن من أكبر نِعَم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع، ويعرف الحكم والفصل بين الناس، كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام.

وقفة

[20] ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ نبي بهذه الصفة لم يأنَف من التَّراجع عن حُكمِه في قصَّة المَرأتين اللتين اختصَمَتَا إليه، ورجعَ لحكمِ ابنِه سليمانَ عليهما السلام.

تفاعل

[20] ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ قل في دعائك: «اللهم آتني الحكمة وفصل الخطاب».

وقفة

[17-20] ﴿اصبِر عَلى ما يَقولونَ وَاذكُر عَبدَنا داوودَ ذَا الأَيدِ إِنَّهُ أَوّابٌ﴾ عندما ذكر الله جل شأنه الصبر ذكر سبحانه فى نفس الآية أيوب عليه السلام، وكلما ارتفعت درجة الصبر كان الجزاء أعلى وأرقى، وتأملوا جزاء الدنيا كيف كان: ﴿إِنّا سَخَّرنَا الجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحنَ بِالعَشِيِّ وَالإِشراقِ * وَالطَّيرَ مَحشورَةً كُلٌّ لَهُ أَوّابٌ * وَشَدَدنا مُلكَهُ وَآتَيناهُ الحِكمَةَ وَفَصلَ الخِطابِ﴾ فما بالكم بجزاء الآخرة؟!

الإعراب :

- ﴿ وَشَدَدْنا مُلْكَهُ: ﴾

- الواو عاطفة. شدد: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.ملكه: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. اي وقوينا ملكه.

- ﴿ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «شددنا» وتعرب اعرابها والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به اول. الحكمة: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ وَفَصْلَ الْخِطابِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «الحكمة» وتعرب مثلها.الخطاب: مضاف اليه مجرور بالكسرة اي فصل الخصام.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ بعضَ نِعَمِه على داود عليه السلام؛ ذكرَ هنا مِنَّتَه عليه بالمُلْكِ العظيم، قال تعالى:

﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وشددنا:

1- مخففة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بشد الدال، وهى قراءة الحسن، وابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [21] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ .. ﴾

التفسير :

لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما اللّه فتنة لداود، وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب اللّه عليه، وغفر له، وقيض له هذه القضية، فقال لنبيه محمد صلى اللّه عليه وسلم:{ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ} فإنه نبأ عجيب{ إِذْ تَسَوَّرُوا} على داود{ الْمِحْرَابَ} أي:محل عبادته من غير إذن ولا استئذان.

ثم ساق- سبحانه- ما يشهد لعبده داود بذلك فقال: وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ.

والاستفهام للتعجيب والتشويق لما يقال بعده، لكونه أمرا غريبا تتطلع إلى معرفته النفس.

والنبأ: الخبر الذي له أهمية في النفوس..

والخصم: أى المتخاصمين أو الخصماء. وهو في الأصل مصدر خصمه أى: غلبه في المخاصمة والمجادلة والمنازعة، ولكونه في الأصل مصدرا صح إطلاقه على المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث.. قالوا: وهو مأخوذ من تعلق كل واحد من المتنازعين بخصم الآخر.

أى: بجانبه..

والظرف في قوله: إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ متعلق بمحذوف. والتسور: اعتلاء السور، والصعود فوقه، إذ صيغة التفعل تفيد العلو والتصعد. كما يقال تسنم فلان الجمل، إذ علا فوق سنامه.

والمحراب: المكان الذي كان يجلس فيه داود- عليه السلام- للتعبد وذكر الله- تعالى-.

والمعنى: وهل وصل إلى علمك- أيها الرسول الكريم- ذلك النبأ العجيب، ألا وهو نبأ أولئك الخصوم، الذين تسلقوا على داود غرفته، وقت أن كان جالسا فيها لعبادة ربه، دون إذن منه، ودون علم منه بقدومهم..

إن كان هذا النبأ العجيب لم يصل إلى علمك، فها نحن نقصه عليك.

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده ; لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد - وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة . فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله - عز وجل - فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا .

وقوله : ( [ إذ دخلوا على داود ] ففزع منهم ) إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه ، وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما .

وقوله : ( وعزني في الخطاب ) أي : غلبني يقال : عز يعز : إذا قهر وغلب .

وقوله : ( وظن داود أنما فتناه ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي اختبرناه .

وقوله : ( وخر راكعا ) أي : ساجدا ) وأناب ) ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك وقد ذكر أنه استمر ساجدا أربعين صباحا ، ( فغفرنا له ذلك ) أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم في سجدة " ص " هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال :

حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب عن ابن عباس أنه قال في السجود في " ص " : ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها .

ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن - هو المقسمي - حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في " ص " وقال : " سجدها داود - عليه السلام - توبة ونسجدها شكرا " .

تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع :

أخبرنا أبو إسحاق المدرجي أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي ، أخبرنا أبو سعيد الكنجروذي أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جريج : يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود .

قال ابن عباس : فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل من كلام الشجرة

رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

وقال البخاري عند تفسيرها أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة " ص " فقال : سألت ابن عباس : من أين سجدت ؟ فقال : أوما تقرأ : ( ومن ذريته داود وسليمان ) [ الأنعام : 84 ] ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) [ الأنعام : 90 ] فكان داود - عليه السلام - ممن أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي به فسجدها داود - عليه السلام - فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر - هو ابن عبد الله المزني - أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب " ص " فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال : فقصها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يسجد بها بعد . تفرد به [ الإمام ] أحمد

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر " ص " فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فقال : " إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم " . فنزل وسجد وسجدوا . تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح .

القول في تأويل قوله تعالى : وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وهل أتاك يا محمد نبأ الخصم وقيل: إنه عني بالخصم في هذا الموضع ملكان, وخرج في لفظ الواحد, لأنه مصدر مثل الزور والسفر, لا يثنى ولا يجمع; ومنه قول لبيد:

وَخَــصْمٍ يَعــدوّنَ الذُّحُـولَ كَـأَنَّهُمْ

قُـرُوم غَيَـارَى كـلُّ أزْهَـرَ مُصْعَب (1)

وقوله ( إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ) يقول: دخلوا عليه من غير باب المحراب; والمحراب مقدّم كل مجلس وبيت وأشرفه.

------------------

الهوامش :

(1) البيت للبيد (مجاز القرآن لأبي عبيدة ، الورقة 213 - ب) . قال :" نبأ الخصم" : يقع على الواحد والجمع . قال لبيد :" وخصم ..." البيت . والذحول : جمع ذحل ، وهو الثأر . والقروم جمع قرم ، وهو الفحل العظيم من الإبل . وغياري : جمع غيران . والأزهر : الأبيض والمصعب : الشديد القوي الذي يودع من الركوب والعمل ، للفحلة . ( اللسان : صعب . أ هـ شبه الخصوم الأقوياء بالفحول من الإبل .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[21] ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ملخص القصة أن خصومة قامت بين اثنين من البشر، فجاؤوا إلى داوود ليقضي بينهما، لكنه ظن أنهم جاؤوا لاغتياله وإيذائه، ثم تبين له أنهم ما جاؤوا للاعتداء عليه، فاستغفر ربه من ذلك الظن السيء، فغفر الله له.

عمل

[21] كن دائم التذكر والتحدث عن قصص الأنبياء والصالحين ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾.

لمسة

[21] ﴿وَهَل أَتاكَ نَبَأُ الخَصمِ إِذ تَسَوَّرُوا المِحرابَ﴾ هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك، فكيف هذا؟ الجواب: إن الخصم فى الأصل مصدر (خَصَمَهُ)، والعرب إذا نعت بالمصدر أفردته وذكَّرته، وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان، ويجوز جمعه وتثنيته؛ لتناسى أصله الذي هو المصدر، وتنزيله منزلة الوصف.

وقفة

[21] ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ مُلكه لم ينسه نصيبه من الخلوة بربه، فمريد المطالب العالية يحسُن به أن يخصص أوقات يخلو فيها بربه وتقر عينه بعبادته.

وقفة

[21] ﴿تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ أعطي الملك والناس لا يجدونه إلا في (محرابه)، (محراب العابد هو بوصلة مملكته).

وقفة

[21] ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكانة.

الإعراب :

- ﴿ وَهَلْ أَتاكَ: ﴾

- الواو استئنافية. هل: حرف استفهام لا عمل له. وقيل:ظاهرها الاستفهام ومعناها الدلالة على انه من الانباء العجيبة التي يتشوق الى استماعها. اتى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-في محل نصب مفعول به مقدم.

- ﴿ نَبَأُ الْخَصْمِ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. الخصم: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. اي الخصوم او الخصماء وهو يقع على الواحد والجمع لانه مصدر في اصله تقول خصمه خصما.

- ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا: ﴾

- اذ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب بمعنى «حين» متعلق بالخصم لما فيه من معنى الخصومة. او متعلق بمحذوف تقديره: نبأ تحاكم الخصوم. ولا يتعلق بأتاك لان اتيان النبأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يقع الا في عهده لا في عهد داود ولا يتعلق بالنبإ لان النبأ الواقع في عهد داود لا يصح إتيانه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و «تسوروا» فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ» في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف

- ﴿ الْمِحْرابَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بمعنى: تصعدوا سوره ونزلوا اليه.'

المتشابهات :

| طه: 9 | ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ﴾ |

|---|

| ص: 21 | ﴿وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَؤُاْ ٱلۡخَصۡمِ إِذۡ تَسَوَّرُواْ ٱلۡمِحۡرَابَ﴾ |

|---|

| الذاريات: 24 | ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ﴾ |

|---|

| البروج: 17 | ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلۡجُنُودِ﴾ |

|---|

| الغاشية: 1 | ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [21] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَر اللهُ أنَّه آتَى نَبيَّه داودَ الفَصلَ في الخصومات بَيَّنَ الناس؛ ذكَرَ هنا نبَأَ خَصمَينِ اختَصَما عِندَه في قَضيَّةٍ، قال تعالى :

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [22] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ .. ﴾

التفسير :

ولم يدخلوا عليه مع باب، فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة، فزع منهم وخاف، فقالوا له:نحن{ خَصْمَانِ} فلا تخف{ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} بالظلم{ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ} أي:بالعدل، ولا تمل مع أحدنا{ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ}

والمقصود من هذا، أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك، فسيقصانعليه نبأهما بالحق، فلم يشمئز نبي اللّه داود من وعظهما له، ولم يؤنبهما.

وقوله: إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ... بدل مما قبله. والفزع: انقباض في النفس يحدث للإنسان عند توقع مكروه.

أى: أن هؤلاء الخصوم بعد أن تسوروا المحراب، دخلوا على داود، فخاف منهم، لأنهم أتوه من غير الطريق المعتاد للإتيان وهو الباب، ولأنهم أتوه في غير الوقت الذي حدده للقاء الناس وللحكم بينهم، وإنما أتوه في وقت عبادته.

ومن شأن النفس البشرية أن تفزع عند ما تفاجأ بحالة كهذه الحالة.

قال القرطبي: فإن قيل: لم فزع داود وهو نبي، وقد قويت نفسه بالنبوة واطمأنت بالوحي، ووثقت بما آتاه الله من المنزلة، وأظهر على يديه من الآيات، وكان من الشجاعة في غاية المكانة؟

قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبله، لم يأمنوا القتل والأذية، ومنهما كان يخاف.

ألا ترى إلى موسى وهارون- عليهما السلام- كيف قالا: إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى - أى: فرعون-، فقال الله لهما: لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى. .

ثم بين- سبحانه- ما قاله أولئك الخصوم لداود عند ما شاهدوا عليه أمارات الوجل والفزع، فقال: قالُوا لا تَخَفْ. خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ، فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ، وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ..

والبغي: الجور والظلم ... وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إليه الفساد.

والشطط: مجاوزة الحد في كل شيء. يقال: شط فلان على فلان في الحكم واشتط.. إذا ظلم وتجاوز الحق إلى الباطل.

وقوله: خَصْمانِ خبر لمبتدأ محذوف أى: نحن خصمان. والجملة استئناف معلل للنهى في قولهم: «لا تخف» . أى: قالوا لداود: لا تخف، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحكم الحق، ولا تتجاوزه إلى غيره، وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ أى:

وأرشدنا إلى الطريق الوسط، وهو طريق الحق والعدل.

وإضافة سواء الصراط، من إضافة الصفة الى الموصوف.

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده ; لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد - وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة . فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله - عز وجل - فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا .

وقوله : ( [ إذ دخلوا على داود ] ففزع منهم ) إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه ، وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما .

وقوله : ( وعزني في الخطاب ) أي : غلبني يقال : عز يعز : إذا قهر وغلب .

وقوله : ( وظن داود أنما فتناه ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي اختبرناه .

وقوله : ( وخر راكعا ) أي : ساجدا ) وأناب ) ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك وقد ذكر أنه استمر ساجدا أربعين صباحا ، ( فغفرنا له ذلك ) أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم في سجدة " ص " هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال :

حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب عن ابن عباس أنه قال في السجود في " ص " : ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها .

ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن - هو المقسمي - حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في " ص " وقال : " سجدها داود - عليه السلام - توبة ونسجدها شكرا " .

تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع :

أخبرنا أبو إسحاق المدرجي أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي ، أخبرنا أبو سعيد الكنجروذي أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جريج : يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود .

قال ابن عباس : فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل من كلام الشجرة

رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

وقال البخاري عند تفسيرها أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة " ص " فقال : سألت ابن عباس : من أين سجدت ؟ فقال : أوما تقرأ : ( ومن ذريته داود وسليمان ) [ الأنعام : 84 ] ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) [ الأنعام : 90 ] فكان داود - عليه السلام - ممن أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي به فسجدها داود - عليه السلام - فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر - هو ابن عبد الله المزني - أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب " ص " فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال : فقصها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يسجد بها بعد . تفرد به [ الإمام ] أحمد

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر " ص " فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فقال : " إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم " . فنزل وسجد وسجدوا . تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح .

وقوله ( إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ ) فكرّر إذ مرّتين وكان بعض أهل العربية يقول في ذلك: قد يكون معناهما كالواحد, كقولك: ضربتك إذ دخلت عليّ إذ اجترأت, فيكون الدخول هو الاجتراء, ويكون أن تجعل إحداهما على مذهب لما, فكأنه قال: إذ تسوّروا المحراب لما دخلوا, قال: وإن شئت جعلت لما في الأول, فإذا كان لما أولا أو آخرا, فهي بعد صاحبتها, كما تقول: أعطيته لما سألني, فالسؤال قبل الإعطاء في تقدّمه وتأخره.

وقوله ( فَفَزِعَ مِنْهُمْ ) يقول القائل: وما كان وجه فزعه منهما وهما خصمان, فإن فزعه منهما كان لدخولهما عليه من غير الباب الذي كان المدخل عليه, فراعه دخولهما كذلك عليه. وقيل: إن فزعه كان منهما, لأنهما دخلا عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس; قالوا: ( لا تَخَفْ ) يقول تعالى ذكره: قال له الخصم: لا تخف يا داود, وذلك لمَّا رأياه قد ارتاع من دخولهما عليه من غير الباب. وفي الكلام محذوف استغني بدلالة ما ظهر من الكلام منه, وهو مرافع خصمان, وذلك نحن. وإنما جاز ترك إظهار ذلك مع حاجة الخصمين إلى المرافع, لأن قوله ( خَصْمَانِ ) فعل للمتكلم, والعرب تضمر للمتكلم والمكلم والمخاطب ما يرفع أفعالهما, ولا يكادون أن يفعلوا ذلك بغيرهما, فيقولون للرجل يخاطبونه: أمنطلق يا فلان ويقول المتكلم لصاحبه: أحسن إليك وتجمل, وإنما يفعلون ذلك كذلك في المتكلم والمكَّلم, لأنهما حاضران يعرف السامع مراد المتكلم إذا حُذف الاسم, وأكثر ما يجيءُ ذلك في الاستفهام, وإن كان جائزا في غير الاستفهام, فيقال: أجالس راكب؟ فمن ذلك قوله خَصْمان; ومنه قول الشاعر:

وَقُــولا إذا جاوَزْتُمَـا أرْضَ عـامِرٍ

وَجَاوَزْتُمَـا الحَـيْين نَهْـدًا وَخَشْـعَما

نزيعـانِ مِـنْ جَـرْمِ بْـنِ رَبَّـانَ إنهمْ

أبَـوْا أنْ يُمـيرُوا فـي الهَزَاهِزِ مِحْجَما (2)

وقول الآخر:

تَقُــولُ ابْنَـةُ الكَـعْبِيّ يـوْمَ لَقِيتُهـا

أمُنْطَلِــقٌ فِــي الجَـيشِ أمْ مُتَثَـاقِلُ (3)

ومنه قولهم: " مُحْسِنة فهيلى ". وقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "آئِبُونَ تَائِبُونَ". وقوله: " جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله " كلّ ذلك بضمير رَفَعه. وقوله عزّ وجلّ( بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ) يقول: تعدّى أحدنا على صاحبه بغير حقّ( فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ) يقول: فاقض بيننا بالعدل ( وَلا تُشْطِطْ ) : يقول: ولا تجُر, ولا تسرف في حكمك, بالميل منك مع أحدنا على صاحبه. وفيه لغتان: أشَطَّ, وشَطَّ. ومن الإشطاط قول الأحوص:

ألا يـا لقَـوْمٍ قـدْ أشَـطَّتْ عَـوَاذِلِي

وَيَــزْعُمْنَ أنْ أودَى بحَـقِّي بـاطِلي (4)

ومسموع من بعضهم: شَطَطْتَ عليّ في السَّوم. فأما في البعد فإن أكثر كلامهم: شَطَّتْ الدار, فهي تَشِطّ, كما قال الشاعر:

تَشِـــطُّ غَـــدًا دَارُ جِيرَانِنَـــا

وللـــدَّارُ بَعْـــدَ غَــدٍ أبْعَــدُ (5)

وقوله ( وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ) يقول: وأرشدنا إلى قصد الطريق المستقيم.

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله ( وَلا تُشْطِطْ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَلا تُشْطِطْ ) : أي لا تمل.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَلا تُشْطِطْ ) يقول: لا تُحِف.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَلا تُشْطِطْ ) تخالف عن الحقّ، وكالذي قلنا أيضا في قوله ( وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ) قالوا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ) إلى عدله وخيره.

حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ) إلى عدل القضاء.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ) قال: إلى الحق الذي هو الحق: الطريق المستقيم ( وَلا تُشْطِطْ ) تذهب إلى غيرها.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلم, عن وهب بن منبه: ( وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ) : أي احملنا على الحق, ولا تخالف بنا إلى غيره.

---------------------

الهوامش :

(2) البيتان : من شواهد الفراء في معاني القرآن ( الورقة 278 ) على أن خصمان من قوله تعالى :" قالوا خصمان" : رفع بإضمار نحن . قال : والعرب تضمر للمتكلم والمخاطب ما يرفع فعله ، ولا يكادون يفعلون ذلك بغير المخاطب أو المتكلم . من ذلك أن تقول للرجل : أذاهب ؟ أو أن يقول المتكلم : واصلكم إن شاء الله ، ومحسن إليكم . من ذلك أن تقول للرجل : أذاهب ؟ أو أن يقول المتكلم : واصلكم إن شاء الله ، ومحسن إليكم . وذلك أن المتكلم والمكلم حاضران فتعرف معنى أسمائها إذ تركت . وأكثره في الاستفهام ، يقولون : أجاد ؟ أمنطق وقد يكون في غير الاستفهام . فقوله" خصمان" من ذلك . وقال الشاعر :" وقولا إذا ..." البيتين . وقد جاء في آثار للراجع من سفر :" تائبون آيبون ، لربنا حامدون" ..... الخ . قلت : والشاهد في البيتين قوله" نزيعان" : أي نحن نزيعان . فهو مرفوع على تقدير مضمر قبله ، وإن لم يكن معه استفهام

(3) وهذا البيت أيضاً من شواهد الفراء في معاني القرآن ، على أنه قد يكون المبتدأ محذوفاً ويكثر أن يكون ذلك مع وجود الاستفهام في الكلام ، كقوله في البيت : أمنطلق في الجيش أم متثاقل ؟ أي أأنت منطلق ... الخ .

(4) وهذا البيت للأحوص ، وهو كسابقه مروي في اللسان :" شطط" وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة ، شاهداً على أن معنى أشطت ، بالهمز في أوله : أبعدت . وأودى بحقه : ذهب به وأهلكه .

(5) البيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن ( الورقة 213) عند قوله تعالى :" ولا تشطط" أي : لا تسرف . وأنشد" تشطط غدا دار جيراننا ..." البيت . ويقال : كلفتني شططا : منه وشطت الدار : بعدت . أ هـ . وفي اللسان : ( شطط ) : وفي التنزيل" ولا تشطط" . وقريء" ولا تشطط" بضم الطاء الأولى ، وفتح التاء ، ومعناها : لا تبعد عن الحق . أ هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[22] ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ قلب المؤمن (صديقه) من دون الناس، داود فزع قلبه من الخصمين ولم يطمئن لهما فكانا له فتنة.

وقفة

[22] ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ كل ما أفسد عليك خلوتك بالله فهو (مفزع)، للخلوة هيبة.

وقفة

[22] ﴿خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ لا خير في (الخصومات) حتى صاحب الحق فيها يقع في (البغي أي الظلم) غالبًا.

وقفة

[22] ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ هكذا أمروا داود وهو من هو! إذن ليس هناك قاض أو ملك أو أمير أرفع من أن يؤمر بالعدل، وينهى عن الشطط.

وقفة

[22] ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ أكثر من يقف ضد الظلم وﻻ يستسيغه هم أولئك الذين خبروه عيانًا، فأسفوا أن يذوق غيرهم نفس الطعم!

وقفة

[22، 23] ﴿خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ تأمل مع ما حصل بينهما من (البغي) فإنه لم يُذهب معنى الأخوة.

وقفة

[22، 23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ لباقة هذين الخصمين حيث لم تثر هذه الخصومة ضغينتهما، لقوله: (هَـٰذَا أَخِي)، مع أنه قال في الأول: ﴿بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾، لكن هذا البغي لم تذهب معه الأخوة.

الإعراب :

- ﴿ إِذْ دَخَلُوا: ﴾

- اذ: بدل من «اذ» الاولى. وتعزبان اعراب إِذْ تَسَوَّرُوا» الواردة في الآية السابقة.

- ﴿ عَلى داوُدَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بدخلوا وعلامة جر الاسم المجرور الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف-التنوين-للعجمة. بمعنى: اذ هبطوا عليه من فوق. وقيل هما ملكان.

- ﴿ فَفَزِعَ مِنْهُمْ: ﴾

- الفاء سببية. فزع: اي ذعر او خاف: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. من: حرف جر. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بفزع.

- ﴿ قالُوا: ﴾

- فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ لا تَخَفْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به-مقول القول-.لا:ناهية جازمة. تخف: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الفه تخفيفا ولالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.

- ﴿ خَصْمانِ: ﴾

- خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن خصمان. ويجوز ان تكون فاعلا لفعل محذوف بتقدير يقول خصمان. والكلمة على الوجهين مرفوعة بالالف لانها مثنى لفظا والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. وعلى المعنى فريقان خصمان كما قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم.وهما في الحقيقة ملكان. وقد سماهم خصما في قوله تعالى-نبأ الخصم-في الآية الحادية والعشرين. وفي هذه الآية خصمان فجازت التسمية على تفسير انه لما كان صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخصم صحت التسمية به

- ﴿ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة-نعت- لخصمين. بغى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر.بعض: فاعل مرفوع بالضمة. و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين- مبني على السكون في محل جر بالاضافة. على بعض: جار ومجرور متعلق ببغى. والتقدير: بغى اي ظلم وجار بعضنا على بعضنا فحذف الضمير المضاف اليه لان ما قبله يدل عليه.

- ﴿ فَاحْكُمْ: ﴾

- الفاء استئنافية. احكم: فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت

- ﴿ بَيْنَنا بِالْحَقِّ: ﴾

- بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق با حكم وهو مضاف و «نا» اعربت في كلمة «بعضنا».بالحق: جار ومجرور متعلق بصفة مصدر محذوف. اي حكما ملتبسا بالحق.

- ﴿ وَلا تُشْطِطْ: ﴾

- الواو عاطفة. لا تشطط: تعرب اعراب لا تَخَفْ» بمعنى:ولا تظلم او ولا تكن جائرا في حكمك.

- ﴿ وَاهْدِنا: ﴾

- معطوفة بالواو على «احكم» وتعرب اعرابها وعلامة بناء الفعل حذف آخره-حرف العلة-.و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اي وارشدنا.

- ﴿ إِلى سَواءِ الصِّراطِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق باهدنا التي تعدت الى مفعولها بحرف الجر. الصراط: مضاف اليه مجرور بالكسرة. اي الى العدل.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ولَمَّا تَسلَّقا السورَ، ودخلا عليه من غير الطريق المعتاد للإِتيان وهو الباب؛ فَزِعَ منهم وخافَ، قال تعالى:

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

خصمان:

وقرئ:

1- بكسر الخاء، وهى قراءة أبى يزيد الجراد، عن الكسائي.

تشطط:

قرئ:

1- بالفك، من «أشط» ، وهى قراءة الجمهور.

2- تشطط، من «شط» ، ثلاثيا، وهى قراءة أبى رجاء، وابن أبى عبلة، وقتادة، والحسن، وأبى حيوة.

3- مدغما، من «أشط» ، وهى قراءة قتادة أيضا.

4- تشاطط، بضم التاء مفكوكا، وهى قراءة زر.

مدارسة الآية : [23] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ .. ﴾

التفسير :

فقال أحدهما:{ إِنَّ هَذَا أَخِي} نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة، لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره.{ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} أي:زوجة، وذلك خير كثير، يوجب عليه القناعة بما آتاه اللّه.

{ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} فطمع فيها{ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا} أي:دعها لي، وخلها في كفالتي.{ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} أي:غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد.

ثم أخذا في شرح قضيتهما فقال أحدهما: «إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزنى في الخطاب» .

والمراد بالأخوة هنا: الأخوة في الدين أو في النسب، أو فيهما وفي غيرهما كالصحبة والشركة.

والنعجة: الأنثى من الضأن. وتطلق على أنثى البقر.

وقوله: أَكْفِلْنِيها أى: ملكني إياها، وتنازل لي عنها، بحيث تكون تحت كفالتى وملكيتى كبقية النعاج التي عندي، ليتم عددها مائة.

وقوله: وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ أى: غلبني في المحاجة والمخاطبة لأنه أفصح وأقوى منى.. يقال: فلان عز فلانا في الخطاب، إذا غلبه. ومنه قولهم في المثل: من عزّ بزّ. أى:

من غلب غيره سلبه حقه. أى: قال أحدهما لداود- عليه السلام-: إن هذا الذي يجلس معى للتحاكم أمامك أخى. وهذا الأخ له تسع وتسعون نعجة، أما أنا فليس لي سوى نعجة واحدة، فطمع في نعجتى وقال لي: «أكفلنيها» أى: ملكنيها وتنازل عنها «وعزنى في الخطاب» .

أى: وغلبني في مخاطبته لي، لأنه أقوى وأفصح منى.

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده ; لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد - وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة . فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله - عز وجل - فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا .

وقوله : ( [ إذ دخلوا على داود ] ففزع منهم ) إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه ، وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي : احتاطا به يسألانه عن شأنهما .

وقوله : ( وعزني في الخطاب ) أي : غلبني يقال : عز يعز : إذا قهر وغلب .

وقوله : ( وظن داود أنما فتناه ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي اختبرناه .

وقوله : ( وخر راكعا ) أي : ساجدا ) وأناب ) ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك وقد ذكر أنه استمر ساجدا أربعين صباحا ، ( فغفرنا له ذلك ) أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم في سجدة " ص " هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال :

حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب عن ابن عباس أنه قال في السجود في " ص " : ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها .

ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي : حسن صحيح .

وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن - هو المقسمي - حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في " ص " وقال : " سجدها داود - عليه السلام - توبة ونسجدها شكرا " .

تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع :

أخبرنا أبو إسحاق المدرجي أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي ، أخبرنا أبو سعيد الكنجروذي أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جريج : يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود .

قال ابن عباس : فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل من كلام الشجرة

رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

وقال البخاري عند تفسيرها أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال : سألت مجاهدا عن سجدة " ص " فقال : سألت ابن عباس : من أين سجدت ؟ فقال : أوما تقرأ : ( ومن ذريته داود وسليمان ) [ الأنعام : 84 ] ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) [ الأنعام : 90 ] فكان داود - عليه السلام - ممن أمر نبيكم - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدي به فسجدها داود - عليه السلام - فسجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر - هو ابن عبد الله المزني - أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب " ص " فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال : فقصها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل يسجد بها بعد . تفرد به [ الإمام ] أحمد

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر " ص " فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فقال : " إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم " . فنزل وسجد وسجدوا . تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23)

وهذا مثل ضربه الخصم المتسوّرون على داود محرابه له, وذلك أن داود كانت له فيما قيل: تسع وتسعون امرأة, وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قُتل امرأة واحدة; فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته, فقال له أحدهما: ( إِنَّ هَذَا أَخِي ) يقول: أخي على ديني.

كما حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلم, عن وهب بن منبه: ( إِنَّ هَذَا أَخِي ) : أي على ديني ( لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ).

وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله: " إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى " وذلك على سبيل توكيد العرب الكلمة, كقولهم: هذا رجل ذكر, ولا يكادون أن يفعلوا ذلك إلا في المؤنث والمذكر الذي تذكيره وتأنيثه في نفسه كالمرأة والرجل والناقة, ولا يكادون أن يقولوا هذه دار أنثى, وملحفة أنثى, لأن تأنيثها في اسمها لا في معناها. وقيل: عنى بقوله: أنثى: أنها حسنة.

* ذكر من قال ذلك:

حُدثت عن المحاربي, عن جُوَيبر, عن الضحاك " إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً أُنْثَى " يعني بتأنيثها. حسنها.

وقوله ( فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا ) يقول: فقال لي: انـزل عنها لي وضمها إليّ.

كما حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله ( أَكْفِلْنِيهَا ) قال: أعطنيها, طلِّقها لي, أنكحها, وخلّ سبيلها.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلم, عن وهب بن منبه, فقال: ( أَكْفِلْنِيهَا ) أي احملني عليها.

وقوله ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) يقول: وصار أعز مني في مخاطبته إياي, لأنه إن تكلم فهو أبين مني, وإن بطش كان أشدّ مني فقهرني.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق, قال: قال عبد الله في قوله ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) قال: ما زاد داود على أن قال: انـزل لي عنها.

حدثنا ابن وكيع, قال: ثني أبي, عن المسعودي, عن المنهال, عن سعيد بن جُبَير, عن ابن عباس قال: ما زاد على أن قال: انـزل لي عنها.

وحدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن جده, عن الأعمش, عن مسلم, عن مسروق, قال: قال عبد الله: ما زاد داود على أن قال: ( أكفلنيها ).

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس,( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) قال: إن دعوت ودعا كان أكثر, وإن بطشت وبطش كان أشدّ مني, فذلك قوله ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ).

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) ; أي ظلمني وقهرني.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) قال: قهرني, وذلك العزّ; قال: والخطاب: الكلام.

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, عن ابن إسحاق, عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) : أي قهرني في الخطاب, وكان أقوى مني, فحاز نعجتي إلى نعاجه, وتركني لا شيء لي.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) قال: إن تكلم كان أبين مني, وإن بطش كان أشدّ مني, وإن دعا كان أكثر مني.

المعاني :

التدبر :

عمل

[23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا﴾ حدد خصمك، أشر إليه، اذكر اسمه، فليس من الحكمة أن تجعل دعواك فضفاضة تستعدي به البريء والمتهم.

عمل

[23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ لا ينسينَّك شتاء المشاكل والتنازع والخلاف دفء الأخوة.

وقفة

[23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ رغمَ الخصومةِ وَصَفه بـ (أَخِي)، الخلافُ لا يهدم سورَ الأخوَّةِ والحُبِّ أبدًا.

وقفة

[23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ رغم الخصومة ناداه بـ (أخي)؛ الخلاف لا يغيب حقيقة الأخوة، بل من الحكمة استحضارها لفظًا ومعنى.

اسقاط

[23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾ في خضم المشاكل والخصومات هل تنسى دفء الأخوة؟!

وقفة

[23] خصمان يقفان ليطالب كلٌّ بحقه، فيقول الأول: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي﴾، لم يقل: (هذا الظالم) أو (هذا الحرامي)؛ ما أجمل هذا الأدب!

وقفة

[23] ما أجمل لغة الحوار في الخلاف والشكوى! نشب بينهما خلاف تسورا المحراب يطلبان قاضيًا، يبدأ أحدهما بعرض شكواه: ﴿إِن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب﴾، شكوى تبدأ بـ: (إِنَّ هَـٰذَا أَخِي) يعلمنا القرآن أن لا نفجر في الخصومة، ولا نقطع الأرحام، ولا ننسى اللحظات الحلوة، فالنبلاء يُعرفون في الخصومات.

وقفة

[23] ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ علينا أن نقر بحقوق اﻵخرين قبل المطالبة بحقوقنا.

وقفة

[23] ﴿نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ [يوسف: 100]، ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾، ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ [الحجرات: 10]: يأتي الخلاف ويذهب، وتبقى الأُخوَّة.

وقفة

[23] هؤلاء خصوم ويقول: ﴿أخي﴾! وهذا أدبٌ رفيع، لو كان في وقتنا هذا لقال: إنَّ هذا المجرم الظالم!

وقفة

[23] ﴿وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ القضية ليست في قيمة النعجة، ولكن قيمة العدالة.

وقفة

[23] ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ عزه فشدد في طلبه، من سلوكيات المسلم: عرض (طلبه) برفق ولين ورقة فإن حصل فالله المعطي، وإلا فالله المانع.

وقفة

[23] ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ ليست كل غلبة في القول ناتجة عن صواب في الاعتقاد أو حق في المذهب أو صدق في الرأي.

وقفة

[23، 24] في كتب بني إسرائيل في هذه القصة صور لا تليق، وقد حدث بها قصاص في صدر هذه الأمة، فقال علي بن أبي طالب t: «من حدث بما قال هؤلاء القصاص في أمر داوود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله».

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ هذا أَخِي: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل نصب اسمها. أخي: خبرها مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الياء. والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل جر بالاضافة. ويجوز ان تكون «أخي» بدلا من اسم الاشارة «هذا» فتكون الجملة الاسمية بعدها في محل رفع خبر «ان» وعلى الوجه الاول اي في حالة اعراب «أخي» خبر «ان» تكون الجملة الاسمية بعده في محل نصب حالا من «اخي» وجاء القول إِنَّ هذا أَخِي» على قول البعض المراد بقوله بعضنا على بعض.

- ﴿ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً: ﴾

- له: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم.تسع: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. وتسعون معطوفة بالواو على «تسع» مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الواو لانها من الفاظ العقود الملحقة بجمع المذكر السالم. نعجة: تمييز منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ: ﴾

- الواو عاطفة. لي نعجة: تعرب اعراب لَهُ تِسْعٌ».واحدة: توكيد لنعجة مرفوعة مثلها بالضمة.

- ﴿ فَقالَ: ﴾

- الفاء استئنافية. قال: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اي فقال لي.

- ﴿ أَكْفِلْنِيها: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به-مقول القول-.اكفل:فعل امر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت.والنون نون الوقاية. والضميران بعدها مفعولا «اكفل» وجيء بضمير المفعولين متصلين جميعا. الاول ضمير المتكلم الياء والثاني «ها» ضمير الغائبة وهما مبنيان على السكون في محل نصب بمعنى ملكنيها.

- ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ: ﴾

- الواو استئنافية او عاطفة على فعل مضمر. عزني:فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل نصب مفعول به. في الخطاب: جار ومجرور متعلق بعزني بمعنى وغلبني في المخاطبة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : ولَمَّا أخبَرا عن وُقوعِ الخُصومةِ على سَبيلِ الإجمالِ؛ ذكرا هنا تلك الخُصومة على سَبيلِ التَّفصيلِ، فقال الأول:

﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تسع وتسعون:

1- بكسر التاء، فيهما، وهى قراءة الحسن، وزيد بن على.

وقرئ:

2- بفتحها، فيهما، وهى قراءة الحسن، وزيد بن على.

نعجة:

1- بفتح النون، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى لغة لبعض بنى تميم، وهى قراءة الحسن، وابن هرمز.

وعزنى:

وقرئ:

1- بتخفيف الزاى، وهى قراءة أبى حيوة، وطلحة.

2- وعازنى، بألف وتشديد الزاى، أي: وغالينى، وهى قراءة عبيد الله، وأبى وائل، ومسروق، والضحاك، والحسن، وعبيد بن عمير.

مدارسة الآية : [24] :ص المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ .. ﴾

التفسير :

فقال داود - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما، أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل:{ لم حكم داود، قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر} ؟{ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم، فقال:{ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} لأن الظلم من صفة النفوس.{ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} فإن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح، يمنعهم من الظلم.{ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} كما قال تعالى{ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}{ وَظَنَّ دَاوُدُ} حين حكم بينهما{ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ} أي:اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه{ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ} لما صدر منه،{ وَخَرَّ رَاكِعًا} أي:ساجدا{ وَأَنَابَ} للّه تعالى بالتوبة النصوح والعبادة.

وأمام هذه القضية الواضحة المعالم، وأمام سكوت الأخ المدعى عليه أمام أخيه المدعى،وعدم اعتراضه على قوله.. أمام كل ذلك. لم يلبث أن قال داود في حكمه: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِهِ ...

واللام في قوله: لَقَدْ ... جواب لقسم محذوف.

وإضافة «سؤال» إلى «نعجتك» من إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل محذوف.

أى: بسؤاله، كما في قوله- تعالى-: لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ أى: من دعائه.

وقوله نِعاجِهِ متعلق بسؤال على تضمينه معنى الضم.