الإحصائيات

سورة البقرة

| ترتيب المصحف | 2 | ترتيب النزول | 87 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 48.00 |

| عدد الآيات | 286 | عدد الأجزاء | 2.40 |

| عدد الأحزاب | 4.80 | عدد الأرباع | 19.25 |

| ترتيب الطول | 1 | تبدأ في الجزء | 1 |

| تنتهي في الجزء | 3 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 1/29 | آلم: 1/6 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (282) الى الآية رقم (282) عدد الآيات (1)

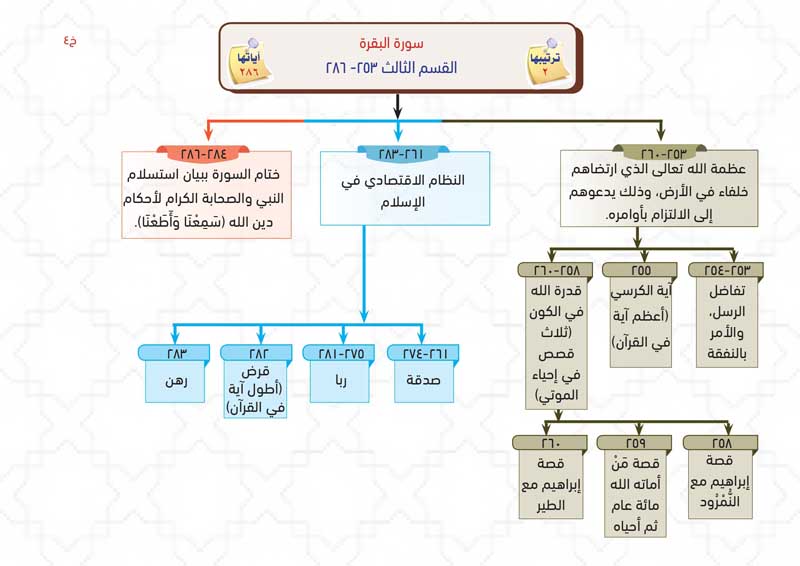

بعدَ ذكرِ الإنفاقِ وثوابِه والرِّبا وخطرِه ذكرَ هنا القرض الحسن (الدَّيْن)، وتوثيقَه بالكتابةِ في أطولِ آيةٍ في القرآنِ (آيةُ الدَّيْنِ).

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (282) الى الآية رقم (282) عدد الآيات (1)

توثيقُ الدَّيْنِ بالشَّهادةِ.

فيديو المقطع

المقطع الثالث

من الآية رقم (282) الى الآية رقم (282) عدد الآيات (1)

عدمُ التَّضجرِ من كتابةِ الدَّيْنِ سواءً كان الدَّيْنُ صغيرًا أو كبيرًا.

فيديو المقطع

المقطع الرابع

من الآية رقم (282) الى الآية رقم (282) عدد الآيات (1)

الإشهادُ عندَ البيعِ، وتحريمُ الإضرارِ بالكُتَّابِ والشهودِ، ثُمَّ الأمرُ بالتقوى.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة البقرة

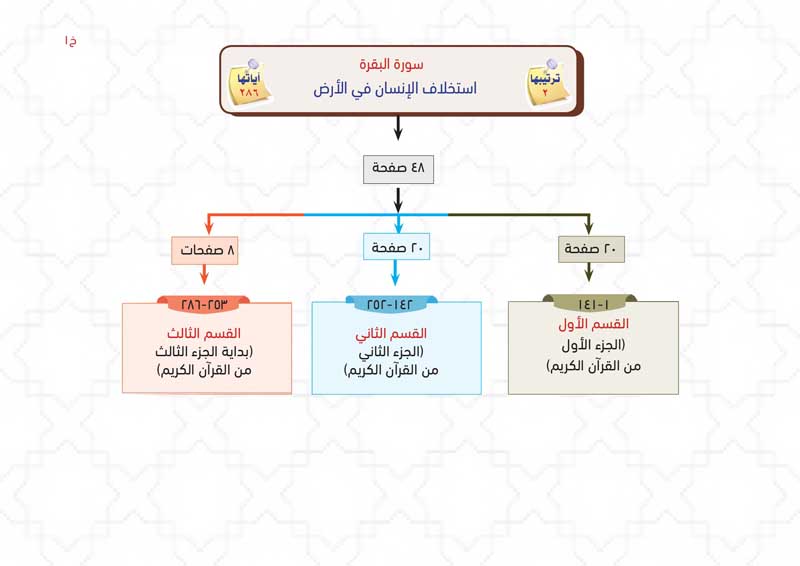

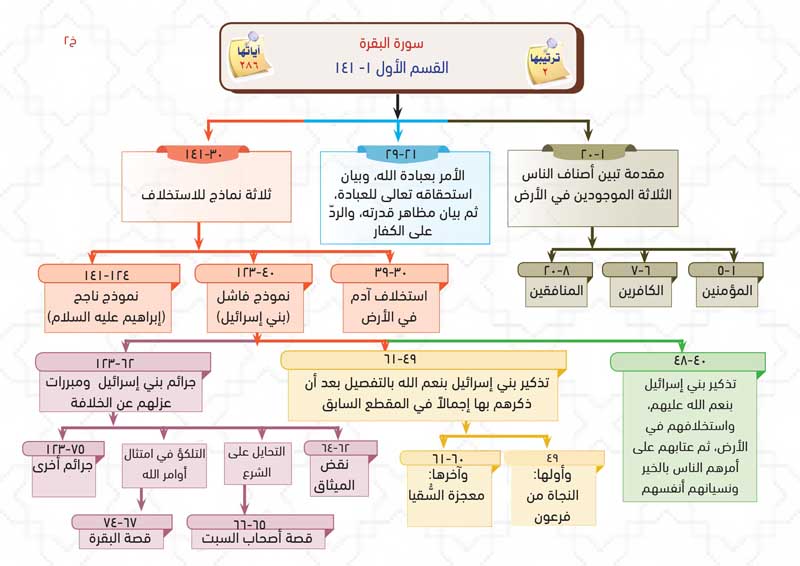

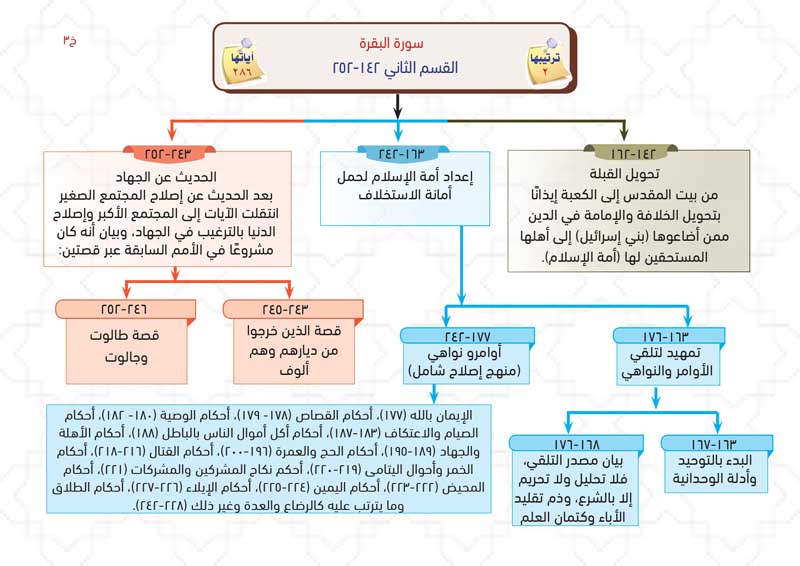

استخلاف الإنسان في الأرض/ العبادة/ الإسلام لله تعالى

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فلماذا سميت السورة بالبقرة؟: قد يتساءل البعض لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ قد يجيب البعض بأنها سميت كذلك لأنّ قصة البقرة جاءت في هذه السورة. فنقول: إنَّ هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة، فلماذا سميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ العناوين دلالة الاهتمام، فهذه إشارة إلى أهمية هذه القصة، أو أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة.

- • ليست مجرد قصة:: لم تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) مجرد قصة من قصص بني إسرائيل، ولكنها تجسيد لحال بني إسرائيل مع أوامر الله، تلكأ في تنفيذ أوامر الله، تعنت، وتشدد، وتحايل، ومماطلة، وجدال، وجحود، وعناد. وهذا في غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على الاستجابة ﻷوامر الله، فقد تضمنت الكثير من التشريعات والأحكام، فكأن الاسم شعار للمؤمنين ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة، لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولهذا خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (285).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة البقرة»، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين».

- • معنى الاسم :: البقرة: حيوان معروف، لحمه يؤكل ولبنه يشرب، والزهراوان: المُنيرتان المُضيئتان، واحدتها زهراء.

- • سبب التسمية :: سميت سورة البقرة؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها، ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة غيرها، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين»؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: وتسمى أيضًا «سَنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه، فسميت بذلك تعظيمًا لشأنها، و«فُسطاط القرآن» والفسطاط هو المدينة الجامعة، لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: وجوب الاستجابة لأوامر لله، والاستسلام الكامل لأحكامه، والانقياد والإذعان لها.

- • علمتني السورة :: أن هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا أحكامه، ولاهدايته: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

- • علمتني السورة :: تكريم الله للإنسان بسجود الملائكة له، وتعليمه أسماء جميع الأشياء، وإسكانه الجنة، واستخلافه في الأرض: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود لم يعلموا من التوراة إلا التلاوة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».

• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». ففي حرَّ يوم القيامة الشديد، عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، تأتي سورة البقرة لتظلل على صاحبها.تأمل كيف أنّ سورتي البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:« يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ:" اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». زَادَ أَحْمَد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَينِ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ»، فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ».

• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة البقرة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق

• أول سورة نزلت في المدينة.

• أول سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة من أصل 29 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة ﴿الم﴾ من أصل 6 سور افتتحت بذلك.

• هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة.

• تحتوي على أعظم آية (آية الكرسي)، وأطول آية (آية الدين).

• تحتوي على آخر آية نزلت -على الراجح- وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (281).

• كثرة أحكامها، قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: «فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر».

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستقبل أوامر الله بـ "سمعنا وأطعنا"، وأن نحذر من: "سمعنا وعصينا".

• أن نرتبط بكتاب الله علمًا وتدبرًا وعملًا؛ لنصل إلى الهداية ونبتعد عن طريق الغواية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (2).

• أن نتحلى بصفات المتقين، ومنها: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله، الإيمان باليوم الِآخر: ﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...﴾ (2-5).

• أن نحذر من صفات المنافقين، ومنها: لا يعترفون بأخطائهم، يصرون على الذنوب، يمثلون أمام الناس أنهم مصلحون وهم المفسدون، يخادعون أنفسهم (8-20).

• أن نبتعد عن الكبر؛ فالكبر هو معصية إبليس: ﴿... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ...﴾ (34).

• أن نمتثل أوامر الله تعالى ونحذر من وساوس الشيطان: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...﴾ (35، 36).

• أن نحذر الذنوب، فبذنبٍ واحد خرج أبونا من الجنة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (36).

• أن نسارع بالتوبة كما فعل أبونا آدم عليه السلام (37).

• أن نتجنب الأخطاء التي وقعت من بني إسرائيل، ولا نفعل مثل ما فعلوا (40-123).

• أن نذكِّر الناس ونرشدهم إلى الخير؛ ولا ننسى أنفسنا من ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ (44). • أن نختار كلماتنا بعناية شديدة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (83).

• أن نسارع بالاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (131)، وأن نحذر عناد بني إسرائيل وجدالهم.

• أن نكثر من ذكر الله تعالى وشكره حتى نكون من الذاكرين: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (152).

• أن نقول: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (156).

• أن نكثر التأمل والتفكر في خلق الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (164).

• أن نأتي كل أمر من أمورنا من الطريق السهل القريب: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (189).

• أن نبادر في قضاء فريضة الحج، ونحرص على عدم الرفث والفسوق والجدال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...﴾ (197).

• أن نحذر من خطوات الشيطان ووساوسه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (208).

• أن نحسن الظن بالله وبما قدَّره لنا في حياتنا، حتى لو أننا كرهناه فهو بالتأكيد خير لنا، فكل أقداره عز وجل خير: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ...﴾ (216).

• أن نبتعد عن الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ...﴾ (219).

• أن نحافظ على الصلاة تحت أي ظرف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (238).

• ألا نَمُن على أحد أنفقنا عليه، ولا نؤذيه، ولا ننتظر الأجر إلا من الله: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ...﴾ (262).

• أن نحذر الربا، ونبتعد عنه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ...﴾ (275-279).

• أن نصبر على المعسر الذي لم يستطع القضاء، أو نسقط عنه الدين كله أو بعضه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (280).

• أن نقول لكل ما جاء به الرسول عن ربنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (285)، بلا جدال، ولا نقاش، ولا تكاسل.

تمرين حفظ الصفحة : 48

مدارسة الآية : [282] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا .. ﴾

التفسير :

هذه آية الدين، وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار، أحدها:أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز، الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول، الرابع:الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم، الخامس:أمر الكاتب أن يكتب، السادس:أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته، السابع أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، الثامن:أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله:{ وليكتب بينكم كاتب بالعدل} التاسع:أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا، العاشر:قوله:{ ولا يأب كاتب أن يكتب} أي:لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم، الحادي عشر:أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، الثاني عشر:أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين، الثالث عشر:أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا، الرابع عشر:أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا، الخامس عشر:أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته، السادس عشر:أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره، أو طيبه وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه، السابع عشر:أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار، الثامن عشر:أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله{ بالعدل} التاسع عشر:أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق، العشرون:ثبوت الولاية في الأموال، الحادي والعشرون:أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف، لا على وليهم، الثاني والعشرون:أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة، خوفا من تلاف أموالهم، الثالث والعشرون:صحة تصرف الولي في مال من ذكر، الرابع والعشرون:فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، الخامس والعشرون:أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم، السادس والعشرون:أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا، السابع والعشرون:أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي، الثامن والعشرون:أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل، التاسع والعشرون:أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم. الثلاثون:أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله:{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم} والعبد البالغ من رجالنا، الحادي والثلاثون:أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل، الثاني والثلاثون:فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها، الثالث والثلاثون:أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله:{ فتذكر إحداهما الأخرى} الرابع والثلاثون:يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والخامس والثلاثون:أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله:{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} السادس والثلاثون:أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء، السابع والثلاثون:النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود، الثامن والثلاثون:بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه{ أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر، التاسع والثلاثون:يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين، الأربعون:قوله:{ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها} فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة، الحادي والأربعون:أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله:{ وأشهدوا إذا تبايعتم} الثاني والأربعون:النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، الثالث والأربعون:النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك هذا على جعل قوله:{ ولا يضار كاتب ولا شهيد} مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله:{ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله:{ فإنه فسوق بكم} ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق. الثامن والأربعون:- وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله:{ ممن ترضون من الشهداء} التاسع والأربعون:أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته، الخمسون:يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.

وبعد أن أمر- سبحانه- المؤمنين أن يسارعوا في التصدق على المحتاجين، وأن يجتنبوا الربا والمرابين، وبين لهم أن أموالهم تزكو وتنمو بالإنفاق في وجوه الخير، وتمحق وتذهب بتعاطى الربا، بعد أن وضح كل ذلك ساق لهم آية جامعة، متى اتبعوا توجيهاتها استطاعوا أن يحفظوا أموالهم بأفضل طريق، وأشرف وسيلة، وأن يصونوها عن الهلاك والضياع عند ما يعطى أحدهم أخاه شيئا من المال على سبيل الدين أو القرض الحسن المنزه عن الربا. استمع إلى القرآن وهو يتكلم عن أحكام الدين وعن أحكام بعض المعاملات التجارية الحاضرة فيقول:

قال ابن كثير: قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ هذا إرشاد منه- تعالى- لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه على ذلك في آخر الآية حيث قال: ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه ثم قرأ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ. الآية. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم النبي صلّى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

ومعنى تَدايَنْتُمْ: تعاملتم بالدين وداين بعضكم بعضا. وحقيقة الدين- كما يقول القرطبي- «عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، والدين ما كان غائبا»

والجار والمجرور وهو بِالْعَدْلِ متعلق بمحذوف صفة لكاتب أى: وليكن المتصدي للكتابة من شأنه أن يكتب بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانبين. أو متعلق بالفعل يكتب. أى:

وليكتب بالحق.

ثم نهى الله- تعالى- من كان قادرا على الكتابة عن الامتناع عنها متى دعى إليها فقال:

وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

أى: ولا يمتنع كاتب من أن يكتب للمتداينين ديونهما بالطريقة التي علمه الله إياها أن يتحرى العدل والحق في كتابته، وأن يلتزم فيها ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.

فالكاف في قوله- تعالى-: كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ نعت لمصدر محذوف والتقدير: فليكتب كتابة مثل ما علمه الله- تعالى- بمعنى أن يلتزم الحق والعدل فيها.

ويجوز أن تكون الكاف للتعليل فيكون المعنى: لا يمتنع عن الكتابة لأنه كما علمه الله إياها ويسرها له ونفعه بها، فعليه أن ينفع غيره بها، فهو كقوله- تعالى-: وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وفي الحديث الشريف «إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق» وفي حديث آخر: «من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» .

وقوله: فَلْيَكْتُبْ تفريع على قوله «ولا يأب كاتب» أى: فليكتب الكتابة التي علمه الله إياها فهو توكيد للأمر المستفاد من قوله: وَلا يَأْبَ كاتِبٌ. ويجوز أن يكون توكيدا للأمر الصريح في قوله: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

قال القرطبي: واختلف الناس في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد. فقال الطبري: واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام بها غيره» .

وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد قررت مبدأ الكتابة في الدين، وبينت كيفية الكتابة، وأشارت إلى إجادة الكاتب لها، ونهته عن الامتناع عنها إذا دعى إليها. ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى بيان من يتولى الإملاء فقال- تعالى-: وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً.

والإملال معناه الإملاء. فهما لغتان معناهما واحد. وقد جاء القرآن باللغتين قال- تعالى-: وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

أى: وعلى المدين الذي عليه الدين وقد التزم بأدائه أن يمل على الكاتب هذا الدين، وذلك ليكون إملاؤه إقرارا به وبالحقوق التي عليه الوفاء بها. وعليه كذلك أن يراقب الله- تعالى- في إملائه فلا ينقص من الدين الذي عليه شيئا، لأن هذا الإنقاص ظلم حرمه الله- تعالى-.

وقد أمر الله- تعالى- بأن يكون الذي يملى على الكاتب هو المدين لأنه هو المكلف بأداء مضمون الكتابة، ولأنه بإملائه يكون قد أقر على نفسه بما عليه، ولأنه لو أفلس الدائن فربما يزيد في الدين، أو يملى شيئا ليس محل اتفاق بينه وبين المدين، ولأن المدين في الغالب في موقف ضعيف فأعطاه الله- تعالى- حق الإملاء على الكاتب حتى لا يغبن من الدائن.

فأنت ترى أن الله- تعالى- قد مكن المدين من الإملاء على الكاتب حتى تكون الكتابة تحت سمعه وبصره وباختياره، ولكنه في الوقت نفسه أوجب عليه أمرين: تقوى الله وعدم الانقاص من الدين الذي عليه، وإن ذلك لتشريع عادل حكيم لا ظلم فيه لا للدائن ولا للمدين.

ثم بين- سبحانه- الحكم فيما إذا كان الذي عليه الدين لا يحسن الإملاء فقال- تعالى-:

فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وهو المدين سَفِيهاً أى جاهلا بالإملاء أو ناقص العقل، أو متلافا مبذرا لا يحسن تدبير أمره» .

أَوْ ضَعِيفاً بأن يكون صبيا أو شيخا تقدمت به الشيخوخة.

أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ بأن يكون عييا أو أخرس أو لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات.

فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ أى فعلى ولى أمره أو من يهمه شأنه ولا يرضى له أن يضيع حقه أن يتولى الإملاء متحريا الحق والعدل فيما يكلف به.

وبعد هذا البيان الحكيم عن الكتابة وأحكامها في شأن الديون، انتقل القرآن إلى الحديث عن الإشهاد فقال- تعالى-: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ أى: اطلبوا شاهدين عدلين من الرجال ليشهدوا على ما يجرى بينكم من معاملات مؤجلة، لأن هذا الإشهاد يعطى الديون والكتابة توثيقا وتثبيتا. والسين والتاء في قوله: «واستشهدوا» للطلب.

قال الآلوسى: «وفي اختيار صيغة المبالغة في شَهِيدَيْنِ للإيماء إلى من تكررت منه الشهادة، فهو عالم بها مقتدر على أدائها وكأن فيه رمزا إلى العدالة، لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندهم ولعله لم يقل رجلين لذلك. والأمر للندب أو للوجوب على الخلاف على ذلك» .

وقوله: مِنْ رِجالِكُمْ متعلق بقوله: وَاسْتَشْهِدُوا ومن لابتداء الغاية ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لشهيدين ومن للتبعيض، أى من رجالكم المسلمين الأحرار فإن الكلام في معاملتهم.

ثم بين- سبحانه- الحكم إذا لم يتيسر شاهدان من الرجال فقال: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.

وقوله: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجل وامرأتان. أى فإن لم يتيسر رجلان للشهادة فليشهد رجل وامرأتان كائنون مرضيون عندكم بعدالتهم.

وهذا الوصف وإن كان في جميع الشهود إلا أنه ذكر هنا للتشديد في اعتباره، لأن اتصاف النساء به قد لا يتوفر كثيرا.

وقوله: مِنَ الشُّهَداءِ متعلق بمحذوف حال من الضمير المفعول المقدر في تَرْضَوْنَ العائد إلى الموصول: أى فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضونهم حال كونهم من بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم، وثقتكم بهم.

وقوله- تعالى-: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أدق في الدلالة على صدق الشهادة من العدالة، لأن الإنسان العدل قد يكون مرضيا في دينه وخلقه ولكنه قد يتأثر بالمشاهد المؤثرة فتخونه ذاكرته في وقت الحاجة إليها، أو قد يكون ممن يمنعه منصبه وجاهه ومقامه في الناس من الكذب إلا أنه قد يرتكب بعض المعاصي، فجاء- سبحانه- بهذه الجملة الحكيمة لكي يقول للناس. اختاروا الشهداء من الذين يرتضى قولهم، ويقيمون الشهادة على وجهها الحق بدون التأثر بأى نوع من أنواع المؤثرات.

هذا، وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية في الأموال والطلاق والنكاح والرجعة وكل شيء إلا الحدود والقصاص. وعند المالكية تجوز في الأموال وتوابعها خاصة، ولا تقبل في أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة.

ثم بين- سبحانه- العلة في أن المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة فقال: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى.

قال القرطبي: معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا».

والمعنى: جعلنا المرأتين بدل رجل واحد في الشهادة، خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى. إذ المرأة لقوة عاطفتها، وشدة انفعالها بالحوادث، قد تتوهم ما لم تر، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما.

والعلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سببا في التذكير، نزل منزلة العلة.

وذلك كأن تقول: أعددت السلاح خشية أن يجيء العدو فأدفعه، فإن العلة هي الدفاع عن النفس، ولكن لما كان مجيء العدو سببا فيه نزل منزلته.

وكما أمر الله- تعالى- الكتاب في أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابة أمر الشهود أيضا بعدم الامتناع عن الشهادة فقال- تعالى-: وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا أى: ولا يمتنع الشهود عن أداء الشهادة وتحملها متى دعوا إليها، لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يؤدى إلى ضياع الحقوق. والله- تعالى- قد شرع الشهادة لإحقاق الحق، ونشر العدل بين الناس، فعلى من اشتهروا بالعدالة ووثق الناس بهم أن يؤدوا الشهادة كما أمرهم الله- تعالى-.

ثم أمر- سبحانه- بكتابة الدين سواء أكبر الدين أم صغر فقال: وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ.

السأم: الضجر والملل. يقال: سئمت الشيء أسأمه سأما وسآمة أى مللته وضجرته.

والمعنى: وعليكم أيها المؤمنون أن لا تملوا من كتابة الدين إلى الوقت المحدد له سواء أكان هذا الدين كبيرا أم صغيرا، لأن الكتابة في الحالتين أدعى إلى حفظ الحقوق وصيانتها، وإلى عدم نشوب التنازع أو التخاصم بينكم، ولأن الدين قد يكون صغيرا في نظر الغنى المليء، إلا أنه كبير في نظر الفقير المعسر، ولأن التهاون في شأن الدين الصغير قد يؤدى إلى التهاون في شأن الدين الكبير، لذا وجب عليكم أن تنقادوا لشرع الله وأن تكتبوا ما بينكم من ديون.

والضمير في قوله: أَنْ تَكْتُبُوهُ يعود إلى الدين أو إلى الحق، وقوله: صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حالان من الضمير. أى لا تسأموا أن تكتبوه على كل حال قليلا أو كثيرا، وقدم الصغير على الكبير اهتماما به وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى.

ثم بين- سبحانه- ثلاث فوائد تعود عليهم إذا ما امتثلوا ما أمرهم الله- تعالى- به، فقال: ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ.

واسم الإشارة ذلِكُمْ يعود إلى كل ما سبق ذكره في الآية من الكتابة والإشهاد ومن عدم الامتناع عنهما، ومن تحرى الحق والعدل.

وأَقْسَطُ بمعنى أعدل. يقال: أقسط فلان في الحكم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مقسط.

قال- تعالى-: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. ويقال: هو قاسط إذا جار وظلم. قال- تعالى-: أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً.

أى: ذلكم الذي شرعناه لكم في أمر الديون من الكتابة والإشهاد وغيرهما أعدل في علم الله- تعالى-، وكل ما كان كذلك فهو الأعدل والأفضل والأحكم في ذاته، لأنه- سبحانه- هو الأعلم بما فيه مصلحتكم فاستجيبوا له، وتلك هي الفائدة الأولى.

أما الفائدة الثانية فهي قوله- سبحانه-: وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ ومعنى أَقْوَمُ أبلغ في الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج. أى: أثبت لها وأعون على إقامتها وأدائها.

وأما الفائدة الثالثة فهي قوله: وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا أى: أقرب إلى زوال الشك والريبة.

أى أن الأوامر والنواهي السابقة إذا نفذت على وجهها كان تنفيذها أعدل في علم الله- تعالى- وأعون على إقامة الشهادة إذ بها يتم الاعتماد على الحفظ، وأقرب إلى عدم الشك في جنس الدين وقدره وأجله، وإذا توفرت هذه الفوائد الثلاث في المعاملات ساد الوفاق والتعاون بين الناس، أما إذا فقدت فإن الثقة تزول من بينهم، ويحل محلها النزاع والشقاق.

ثم أباح- سبحانه- في التجارة الحاضرة عدم الكتابة فقال: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها.

والتجارة الحاضرة التي تدور بين التجار: هي التي يجرى فيها التقابض في المجلس أو التي يتأخر فيها الأداء زمنا يسيرا. وسميت حاضرة، لأن المبيع والثمن كلاهما حاضر.

والمعنى: أن الله- تعالى- يأمركم بكتابة الديون وبالإشهاد عليها إلا أنه- سبحانه- رحمة بكم أباح لكم عدم الكتابة في التجارة الحاضرة التي تكثرون إدارتها والتعامل فيها، لأنه لو كلفكم بذلك لشق الأمر عليكم، وهو- سبحانه- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

ولأن أمثال هذه التجارات التي يحصل فيها التقابض ويكثر تكرارها، لا يتوقع فيها التنازع أو النسيان.

والاستثناء هنا منقطع لأنه ليس هناك دين حتى يكتب، وليست التجارة الحاضرة من جنس التعامل بالديون فكأنه قيل: إذا تداينتم فتكاتبوا وأشهدوا لكن التجارة الحاضرة التي يجرى فيها التقابض لا جناح عليكم في عدم كتابتها.

وقيل: الاستثناء متصل والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس، لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة واستثنى منها التجارة الحاضرة والتقدير: آمركم بالكتابة والإشهاد في كل معاملة إلا في حال حضور التجارة فلا بأس من ترك الكتابة. وتِجارَةً قرأها الجمهور بالرفع

على أنها اسم تكون، والخبر جملة تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ. أو على أنها فاعل تكون إذا اعتبرناها تامة.

وقرأها عاصم بالنصب على أنها خبر تكون واسمها ضمير مستتر فيها يعود على التجارة.

أى. إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة.

وقوله- تعالى-: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ أمر منه- سبحانه- بالإشهاد عند البيع، وهذا الأمر للإرشاد والتعليم عند جمهور العلماء. ويرى الظاهرية أنه للوجوب.

قال صاحب الكشاف: هذا أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا- أى مؤجلا- لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف. ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع. يعنى التجارة الحاضرة على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة، وعن الضحاك: هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل».

ثم نهى- سبحانه- عن المضارة فقال: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ.

والمضارة: إدخال الضرر. والفعل يُضَارَّ يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل، وأن أصله «لا يضارر- بكسر الراء- ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول. وأن أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى.

والمعنى على الأول: نهى الكاتب والشاهد عن أن ينزلا ضررا بأحد المتعاقدين، بأن يبخس الكاتب أحدهما، أو يشهد بغير الحق.

والمعنى على الثاني: وهو الظاهر- نهى الدائن والمدين عن أن ينزل أحدهما ضررا بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق، فإنهما أمينان، والإضرار بهما قد يحملهما على الخيانة وفي ذلك ضياع للأمانة وذهاب للثقة. ولذا قال- تعالى- بعد ذلك وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ.

أى: وإن تفعلوا ما نهيتم عنه أو تخالفوا ما أمرتم به، فإنكم بذلك تكونون قد خرجتم عن طاعة الله، وتلبستم بمعصيته، وصرتم أهلا لعقوبته، فعليكم أن تقفوا عند حدود الله حتى تتحقق لكم السعادة في دينكم ودنياكم.

ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بالأمر بخشيته. وبتذكيرهم بنعمه فقال: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

أى: واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فهو- سبحانه- الذي يعلمكم ما يصلح لكم أمر دنياكم وما يصلح لكم أمر دينكم متى اتقيتموه واستجبتم له، وهو- سبحانه- بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

وبعد: فهذه هي آية الدين التي هي أطول آية في القرآن، تقرؤها فتراها قد اشتملت على أدق التشريعات، وأحكم التوجيهات، وأنجع الإرشادات التي تهدى إلى حفظ الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل.

تقرؤها فترى الدقة العجيبة في الصياغة بأن وضع كل لفظ في مكانه المناسب، وترى الطلاوة في التعبير، والعذوبة في الألفاظ بحيث لا تطغى دقة الصياغة على جمال العرض.

وترى الوفاء الكامل، لكل الجوانب التشريعية والاحتراس التام من كل المؤثرات التي قد تؤثر على سلامة التعاقد، والإرشاد الجامع إلى كل ما يضمن وصول الحق والعدل إلى جميع الأطراف بدون محاباة أو غبن.

وترى قبل ذلك وبعد ذلك كيف يسوق القرآن تشريعاته بطريقة تغرس في النفوس الخوف من الله- تعالى- والمراقبة له، والاستجابة لأوامره، لا كطريقة البشر في قوانينهم التي صاغوها في قوالب صماء من الألفاظ لا تشعر معها بتأثير في النفس، ولا باهتزاز في القلب.

ولو لم يكن في شريعة الله سوى هذا التأثير الذي تشعر به النفوس النقية الصافية عند تدبرها لكفاها ذلك دليلا على سموها وفضلها وعلى أنها من صنع الله- تعالى- ولو أن المسلمين أخذوا بها وبتوجيهاتها في سائر شئونهم لظفروا بالسعادتين: الدينية والدنيوية.

ثم بين- سبحانه- ما يحب على المسلمين فعله إذا لم يتمكنوا من كتابة ديونهم بأن كانوا مسافرين وليس معهم كاتب فقال- تعالى-:

هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم ، وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير :

حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب قال ، حدثني سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول من جحد آدم ، عليه السلام ، أن الله لما خلق آدم ، مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، فقال : أي رب ، من هذا ؟ قال : هو ابنك داود . قال : أي رب ، كم عمره ؟ قال : ستون عاما ، قال : رب زد في عمره . قال : لا إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة ، فزاده أربعين عاما ، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما ، فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب ، وأشهد عليه الملائكة " .

وحدثنا أسود بن عامر ، عن حماد بن سلمة ، فذكره ، وزاد فيه : " فأتمها الله لداود مائة ، وأتمها لآدم ألف سنة " .

وكذا رواه ابن أبي حاتم ، عن يوسف بن حبيب ، عن أبي داود الطيالسي ، عن حماد بن سلمة [ به ] .

هذا حديث غريب جدا ، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة . وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه ، من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة . ومن رواية داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة . ومن طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . ومن حديث هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره بنحوه .

فقوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها ، وأضبط للشاهد فيها ، وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا )

وقال سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال : أنزلت في السلم إلى أجل معلوم .

وقال قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ، ثم قرأ : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) رواه البخاري .

وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم " .

وقوله : ( فاكتبوه ) أمر منه تعالى بالكتابة [ والحالة هذه ] للتوثقة والحفظ ، فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا ; لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس ، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس ، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب ، كما ذهب إليه بعضهم .

قال ابن جريج : من ادان فليكتب ، ومن ابتاع فليشهد .

وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي ، كان رجلا صحب كعبا ، فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا : وكيف [ يكون ] ذلك ؟ قال : رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب ، فلما حل ماله جحده صاحبه ، فدعا ربه فلم يستجب له ; لأنه قد عصى ربه .

وقال أبو سعيد ، والشعبي ، والربيع بن أنس ، والحسن ، وابن جريج ، وابن زيد ، وغيرهم : كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته )

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا ليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر " أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فقال : ائتني بشهداء أشهدهم . قال : كفى بالله شهيدا . قال : ائتني بكفيل . قال : كفى بالله كفيلا . قال : صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسمى ، فخرج في البحر فقضى حاجته ، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله ، فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ، ثم زجج موضعها ، ثم أتى بها البحر ، ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا ألف دينار ، فسألني كفيلا فقلت : كفى بالله كفيلا . فرضي بذلك ، وسألني شهيدا ، فقلت : كفى بالله شهيدا . فرضي بذلك ، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا ، وإني استودعتكها . فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ، ثم انصرف ، وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده ، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه ، فأتاه بألف دينار وقال : والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه . قال : هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه ؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة ، فانصرف بألفك راشدا " .

وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة

الجزم ، فقال : وقال الليث بن سعد ، فذكره . ويقال : إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث ، عنه .

وقوله : ( ليكتب بينكم كاتب بالعدل ) أي : بالقسط والحق ، ولا يجر في كتابته على أحد ، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان .

وقوله : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ، ولا ضرورة عليه في ذلك ، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم ، فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب ، كما جاء في الحديث : " إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق " . وفي الحديث الآخر : " من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار " .

وقال مجاهد وعطاء : واجب على الكاتب أن يكتب .

وقوله : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ) أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين ، وليتق الله في ذلك ، ( ولا يبخس منه شيئا ) أي : لا يكتم منه شيئا ، ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) محجورا عليه بتبذير ونحوه ، ( أو ضعيفا ) أي : صغيرا أو مجنونا ( أو لا يستطيع أن يمل هو ) إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه . ( فليملل وليه بالعدل )

وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة ، ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال ، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة ، كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا معشر النساء ، تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار " ، فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : " تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت : يا رسول الله ، ما نقصان العقل والدين ؟ قال : " أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي لا تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين " .

وقوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود ، وهذا مقيد ، حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن ، من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا .

وقوله : ( أن تضل إحداهما ) يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة ( فتذكر إحداهما الأخرى ) أي : يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد ، ولهذا قرأ آخرون : " فتذكر " بالتشديد من التذكار . ومن قال :

إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد ، والصحيح الأول . والله أعلم .

وقوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قيل : معناه : إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة ، وهو قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا كقوله : ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ) ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية .

وقيل وهو مذهب الجمهور : المراد بقوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) للأداء ، لحقيقة قوله : ( الشهداء ) والشاهد حقيقة فيمن تحمل ، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية ، والله أعلم .

وقال مجاهد وأبو مجلز ، وغير واحد : إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار ، وإذا شهدت فدعيت فأجب .

وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن ، من طريق مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها " .

فأما الحديث الآخر في الصحيحين : " ألا أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا " ، وكذا قوله : " ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ، وتسبق شهادتهم أيمانهم " . وفي رواية : " ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون " . فهؤلاء شهود الزور . وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري : أنها تعم الحالين : التحمل والأداء .

وقوله : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) هذا من تمام الإرشاد ، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا ، فقال : ( ولا تسأموا ) أي : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة ) إلى أجله )

وقوله ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ) أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو ( أقسط عند الله ) أي : أعدل ( وأقوم للشهادة ) أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة ، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه ، كما هو الواقع غالبا ( وأدنى ألا ترتابوا ) وأقرب إلى عدم الريبة ، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه ، فيفصل بينكم بلا ريبة .

وقوله : ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ) أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد ، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها .

فأما الإشهاد على البيع ، فقد قال تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير في قول الله : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) يعني : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن ، فأشهدوا على حقكم على كل حال . قال : وروي عن جابر بن زيد ، ومجاهد ، وعطاء ، والضحاك ، نحو ذلك .

وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته )

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب ، لا على الوجوب . والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري ، وقد رواه الإمام أحمد :

حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري ، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه ، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم ، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه ، وإلا بعته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي ، قال : " أوليس قد ابتعته منك ؟ " قال الأعرابي : لا والله ما بعتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بل قد ابتعته منك " . فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان ، فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أني بايعتك . فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك ! إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا . حتى جاء خزيمة ، فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك . قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : " بم تشهد ؟ " فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين .

وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب ، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيري كلاهما عن الزهري ، به نحوه .

ولكن الاحتياط هو الإشهاد ، لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري ، عن شعبة ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد " .

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، قال : ولم يخرجاه ، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى ، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد : " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين " .

وقوله : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) قيل : معناه : لا يضار الكاتب ولا الشاهد ، فيكتب هذا خلاف ما يملى ، ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية ، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما .

وقيل : معناه : لا يضر بهما ، كما قال ابن أبي حاتم :

حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين يعني ابن حفص حدثنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس في هذه الآية : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) قال : يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا . فليس له أن يضارهما .

ثم قال : وروي عن عكرمة ، ومجاهد ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وعطية ، ومقاتل بن حيان ، والربيع بن أنس ، والسدي ، نحو ذلك .

وقوله : ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) أي : إن خالفتم ما أمرتم به ، وفعلتم ما نهيتم عنه ، فإنه فسق كائن بكم ، أي : لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه .

وقوله : ( واتقوا الله ) أي : خافوه وراقبوه ، واتبعوا أمره واتركوا زجره ( ويعلمكم الله ) كقوله ( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) [ الأنفال : 29 ] ، وكقوله : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ) [ الحديد : 28 ] .

وقوله : ( والله بكل شيء عليم ) أي : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء ، بل علمه محيط بجميع الكائنات .

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل

القول في تأويل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يعني بذلك جل ثناؤه : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله { إذا تداينتم } يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به , أو تعاطيتم , أو أخذتم به { إلى أجل مسمى } يقول : إلى وقت معلوم وقتموه بينكم . وقد يدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز . السلم شرى أجل بيعه يصير دينا على بائع ما أسلم إليه فيه , ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى إذا كانت آجالها معلومة بحد موقوف عليه . وكان ابن عباس يقول : نزلت هذه الآية في السلم خاصة . ذكر الرواية عنه بذلك : 4946 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يحيى بن عيسى الرملي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , قال : قال ابن عباس في : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } قال : السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . * - حدثني محمد بن عبد الله المخزومي , قال : ثنا يحيى بن الصامت , قال : ثنا ابن المبارك , عن سفيان , عن أبي حيان , عن ابن أبي نجيح , عن ابن عباس : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } قال : نزلت في السلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم . * - حدثنا علي بن سهل , قال : ثنا يزيد بن أبي الزرقاء , عن سفيان , عن أبي حيان , عن رجل , عن ابن عباس , قال : نزلت هذه الآية : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن محبب , قال : ثنا سفيان , عن أبي حيان التيمي , عن رجل , عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } في السلف في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم . 4947 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا معاذ بن هشام , قال : ثني أبي , عن قتادة , عن أبي حيان , عن ابن عباس , قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل قد أحله , وأذن فيه . ويتلو هذه الآية : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } فإن قال قائل : وما وجه قوله : { بدين } وقد دل بقوله : { إذا تداينتم } عليه ؟ وهل تكون مداينة بغير دين , فاحتيج إلى أن يقال بدين ؟ قيل : إن العرب لما كان مقولا عندها تداينا بمعنى تجازينا وبمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين , أبان الله بقوله " بدين " المعنى الذي قصد تعريفه من قوله " تداينتم " حكمه , وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة . وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله : { فسجد الملائكة كلهم أجمعون } 15 30 ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع .مسمى

القول في تأويل قوله تعالى : { فاكتبوه } يعني جل ثناؤه بقوله : { فاكتبوه } فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض . واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه , هل هو واجب أو هو ندب ؟ فقال بعضهم : هو حق واجب , وفرض لازم . ذكر من قال ذلك : 4948 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } قال : من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى . 4950 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } قال : فمن ادان دينا فليكتب , ومن باع فليشهد . 4951 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } فكان هذا واجبا . 4952 - وحدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع بمثله , وزاد فيه : قال : ثم قامت الرخصة والسعة . قال : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه } 4953 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قال : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد , فلما حل ماله جحده صاحبه , فدعا ربه , فلم يستجب له , لأنه قد عصى ربه . وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا , فنسخه قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ذكر من قال ذلك : 4954 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن ابن شبرمة , عن الشعبي , قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب , ولا تشهد ; لقوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } قال ابن عيينة : قال ابن شبرمة عن الشعبي : إلى هذا انتهى . 4955 - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عامر في هذه الآية : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } حتى بلغ هذا المكان : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } قال : رخص في ذلك , فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 4956 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا هارون , عن عمرو , عن عاصم , عن الشعبي , قال : إن ائتمنه فلا يشهد عليه ولا يكتب . 4957 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن إسماعيل بن أبي خالد , عن الشعبي قال : فكانوا يرون أن هذه الآية : { فإن أمن بعضكم بعضا } نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود رخصة ورحمة من الله . 4958 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قال غير عطاء : نسخت الكتاب والشهادة : { فإن أمن بعضكم بعضا } 4959 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : نسخ ذلك قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } قال : فلولا هذا الحرف لم يبح لأحد أن يدان بدين إلا بكتاب وشهداء , أو برهن , فلما جاءت هذه نسخت هذا كله , صار إلى الأمانة . 4960 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا يزيد بن زريع , عن سليمان التيمي , قال : سألت الحسن قلت : كل من باع بيعا ينبغي له أن يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله عز وجل يقول : { فليؤد الذي اؤتمن أمانته } * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن عامر في هذه الآية : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } حتى بلغ هذا المكان : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } قال : رخص في ذلك , فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه . 4961 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن داود , عن الشعبي في قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } قال : إن أشهدت فحزم , وإن لم تشهد ففي حل وسعة . 4962 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , عن إسماعيل بن أبي خالد , قال : قلت للشعبي : أرأيت الرجل يستدين من الرجل الشيء , أحتم عليه أن يشهد ؟ قال : فقرأ إلى قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } قد نسخ ما كان قبله . 4963 - حدثنا عمرو بن علي , قال : ثنا محمد بن مروان العقيلي , قال : ثنا عبد الملك بن أبي نضرة , عن أبي سعيد الخدري : أنه قرأ : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } قال : فقرأ إلى : { فإن أمن بعضكم بعضا } قال : هذه نسخت ما قبلها .فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه

القول في تأويل قوله تعالى : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } يعني بذلك جل ثناؤه : { وليكتب } كتاب الدين إلى أجل مسمى بين الدائن والمدين { كاتب بالعدل } يعني بالحق والإنصاف في الكتاب الذي يكتبه بينهما , بما لا يحيف ذا الحق حقه , ولا يبخسه , ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل , ولا يلزمه ما ليس عليه . كما : 4964 - حدثنا بشر قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة في قوله : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل } قال : اتقى الله كاتب في كتابه , فلا يدعن منه حقا , ولا يزيدن فيه باطلا . وأما قوله : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } فإنه يعني : ولا يأبين كاتب استكتب ذلك أن يكتب بينهم كتاب الدين , كما علمه الله كتابته فخصه بعلم ذلك , وحرمه كثيرا من خلقه . وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق . ذكر من قال ذلك : 4965 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله عز وجل : { ولا يأب كاتب } قال : واجب على الكاتب أن يكتب . 4966 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قلت لعطاء قوله : { ولا يأب كاتب أن يكتب } أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال : نعم . قال ابن جريج وقال مجاهد : واجب على الكاتب أن يكتب . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } بمثله . 4967 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر وعطاء قوله : { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } قالا : إذا لم يجدوا كاتبا فدعيت فلا تأب أن تكتب لهم . ذكر من قال هي منسوخة . قد ذكرنا جماعة ممن قال : كل ما في هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن منسوخ بالآية التي في آخرها , وأذكر قول من تركنا ذكره هنالك ببعض المعاني : 4968 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : { ولا يأب كاتب } قال : كانت عزيمة فنسختها : { ولا يضار كاتب ولا شهيد } 4969 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } فكان هذا واجبا على الكتاب . وقال آخرون : هو على الوجوب , ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه . ذكر من قال ذلك : 4970 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } يقول : لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغا . والصواب من القول في ذلك عندنا , أن الله عز وجل أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم , وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل , وأمر الله فرض لازم , إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب . ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك , وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد , فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه , ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه . ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به , حيث لا سبيل إلى الكتاب , أو إلى الكاتب فأما والكتاب والكاتب موجودان , فالفرض إذا كان الدين إلى أجل مسمى ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله : { فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها , فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر , فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء . ولو وجب أن يكون قوله : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ناسخا قوله : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله } لوجب أن يكون قوله : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } 5 6 ناسخا الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه , وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } 5 6 وأن يكون قوله في كفارة الظهار : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } 58 4 ناسخا قوله : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } 58 3 فيسأل القائل إن قول الله عز وجل : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ناسخ قوله : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ما الفرق بينه وبين القائل في التيمم وما ذكرنا قوله , فزعم أن كل ما أبيح في حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه في حال الضرورة حكمه في كل أحواله , نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوخ بقوله : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ؟ فإن قال : الفرق بيني وبينه أن قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } كلام منقطع عن قوله : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } وقد انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه الكاتب بقوله : { فرهان مقبوضة } وإنما عنى بقوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى , فأمن بعضكم بعضا , فليؤد الذي اؤتمن أمانته . قيل له : وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس وقد انقضى الحكم في الدين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله : { ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم } ؟ وأما الذين زعموا أن قوله : { فاكتبوه } وقوله : { ولا يأب كاتب } على وجه الندب والإرشاد , فإنهم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك , ثم يعارضون بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه , ويسألون الفرق بين ما ادعوا في ذلك وأنكروه في غيره , فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا بالآخر مثله . ذكر من قال العدل في قوله : { وليكتب بينكم كاتب بالعدل } الحق .الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه

القول في تأويل قوله تعالى : { فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا } يعني بذلك : فليكتب الكاتب , وليملل الذي عليه الحق , وهو الغريم المدين . يقول : ليتول المدين إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب , وليتق الله ربه المملي الذي عليه الحق , فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئا , أن ينقصه منه ظلما , أو يذهب به منه تعديا , فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسناته , أو أن يتحمل من سيئاته . كما : 4971 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { فليكتب وليملل الذي عليه الحق } فكان هذا واجبا , { وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا } يقول : لا يظلم منه شيئا . 4972 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا يبخس منه شيئا } قال : لا ينقص من حق هذا الرجل شيئا إذا أملى .شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه

القول في تأويل قوله تعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } يعني بقوله جل ثناؤه : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا } فإن كان المدين الذي عليه المال سفيها , يعني جاهلا بالصواب في الذي عليه أن يمله على الكاتب . كما : 4973 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها } أما السفيه : فالجاهل بالإملاء والأمور . وقال آخرون : بل السفيه في هذا الموضع الذي عناه الله : الطفل الصغير . ذكر من قال ذلك : 4974 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها } أما السفيه : فهو الصغير . 4975 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا } قال : هو الصبي الصغير , { فليملل وليه بالعدل } وأولى التأويلين بالآية , تأويل من قال : السفيه في هذا الموضع : الجاهل بالإملاء وموضع صواب ذلك من خطئه , لما قد بينا قبل من أن معنى السفه في كلام العرب : الجهل . وقد يدخل في قوله : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها } كل جاهل بصواب ما يمل من خطئه من صغير وكبير , وذكر وأنثى . غير أن الذي هو أولى بظاهر الآية أن يكون مرادا بها كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه من بالغي الرجال الذين لا يولى عليهم , والنساء ; لأنه أجل ذكره ابتدأ الآية بقوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى } والصبي ومن يولى عليه لا يجوز مداينته , وأن الله عز وجل قد استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مع السفيه الضعيف ومن لا يستطيع إملاله , ففي فصله جل ثناؤه الضعيف من السفيه ومن لا يستطيع إملاء الكتاب في الصفة التي وصف بها كل واحد منهم ما أنبأ عن أن كل واحد من الأصناف الثلاثة الذين بين الله صفاتهم غير الصنفين الآخرين . وإذا كان ذلك كذلك , كان معلوما أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوة على الإملال , غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطئه , وأن الموصوف بالضعف منهم هو العاجز عن إملاله وإن كان شديدا رشيدا إما لعي لسانه أو خرس به , وأن الموصوف بأنه لا يستطيع أن يمل هو الممنوع من إملاله , إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه , وإما لغيبته عن موضع الإملال فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب . فوضع الله عنهم فرض إملال ذلك للعلل التي وصفنا إذا كانت بهم , وعذرهم بترك الإملال من أجلها , وأمر عند سقوط فرض ذلك عليهم ولي الحق بإملاله فقال : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } يعني ولي الحق . ولا وجه لقول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الصغير , وأن الضعيف هو الكبير الأحمق ; لأن ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله : { أو لا يستطيع أن يمل هو } هو العاجز من الرجال العقلاء الجائزي الأمر في أموالهم وأنفسهم عن الإملال , إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل , وإما لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك معناه , بطل معنى قوله : { فليملل وليه بالعدل } لأن العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا , ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره . وفي صحة معنى ذلك ما يقضي على فساد قول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الطفل الصغير أو الكبير الأحمق . ذكر من قال ذلك : 4976 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } يقول : ولي الحق . 4977 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } قال : يقول : إن كان عجز عن ذلك أمل صاحب الدين بالعدل . ذكر الرواية عمن قال : عنى بالضعيف في هذا الموضع : الأحمق . وبقوله : { فليملل وليه بالعدل } ولي السفيه والضعيف . 4978 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو } قال : أمر ولي السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل . 4979 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : أما الضعيف , فهو الأحمق . 4980 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : أما الضعيف فالأحمق . 4981 - حدثنا يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا } لا يعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك , فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه . وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب في ذلك . وأما قوله : { فليملل وليه بالعدل } فإنه يعني بالحق .بالعدل واستشهدوا شهيدين من

القول في تأويل قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } يعني بذلك جل ثناؤه : واستشهدوا على حقوقكم شاهدين , يقال : فلان شهيدي على هذا المال وشاهدي عليه . وأما قوله : { من رجالكم } فإنه يعني من أحراركم المسلمين دون عبيدكم , ودون أحراركم الكفار . كما : 4982 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال : الأحرار . * - حدثني يونس , قال : أخبرنا علي بن سعيد , عن هشيم , عن داود بن أبي هند , عن مجاهد , مثله .رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من

القول في تأويل قوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } يعني بذلك جل ثناؤه : فإن لم يكونا رجلين , فليكن رجل وامرأتان على الشهادة . ورفع الرجل والمرأتان بالرد على الكون , وإن شئت قلت : فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك , وإن شئت فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه ; وإن قلت : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كان صوابا كل ذلك جائز , ولو كان فرجل وامرأتان نصبا كان جائزا على تأويل : فإن لم يكونا رجلين , فاستشهدوا رجلا وامرأتين . وقوله : { ممن ترضون من الشهداء } يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم . كما : 4983 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } يقول في الدين , { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وذلك في الدين ممن ترضون من الشهداء . يقول : عدول . 4984 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } أمر الله عز وجل أن يشهدوا ذوي عدل من رجالهم , { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء }الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما

القول في تأويل قوله تعالى : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } اختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } بفتح الألف من " أن " ونصب " تضل " و " تذكر " , بمعنى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت . وهو عندهم من المقدم الذي معناه التأخير ; لأن التذكير عندهم هو الذي يجب أن يكون مكان تضل , لأن المعنى ما وصفنا في قولهم . وقالوا : إنما نصبنا " تذكر " , لأن الجزاء لما تقدم اتصل بما قبله فصار جوابه مردودا عليه , كما تقول في الكلام : إنه ليعجبني أن يسأل السائل فيعطى , بمعنى أنه ليعجبني أن يعطى السائل إن سأل أو إذا سأل , فالذي يعجبك هو الإعطاء دون المسألة . ولكن قوله " أن يسأل " لما تقدم اتصل بما قبله , وهو قوله : " ليعجبني " فتح " أن " ونصب بها , ثم أتبع ذلك قوله : " يعطى " , فنصبه بنصب قوله : " ليعجبني أن يسأل " , نسقا عليه , وإن كان في معنى الجزاء . وقرأ ذلك آخرون كذلك , غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من " تذكر " وتخفيف كافها . وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل قراءتهم إياه كذلك . وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه : فتصير إحداهما الأخرى ذكرا باجتماعهما , بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت , كما تجوز شهادة الواحد من الذكور في الدين , لأن شهاده كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد , فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور . فكأن كل واحدة منهما في قول متأولي ذلك بهذا المعنى صيرت صاحبتها معها ذكرا ; وذهب إلى قول العرب : لقد أذكرت بفلان أمه , أي ولدته ذكرا , فهي تذكر به , وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد . وهذا قول يروى عن سفيان بن عيينة أنه كان يقوله . 4985 - حدثت بذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال : حدثت عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس تأويل قوله : { فتذكر إحداهما الأخرى } من الذكر بعد النسيان إنما هو من الذكر , بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر . وكان آخرون منهم يوجهونه إلى أنه بمعنى الذكر بعد النسيان . وقرأ ذلك آخرون : " إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " بكسر " إن " من قوله : " إن تضل " ورفع " تذكر " وتشديده . كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان , إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك , وانقطاع ذلك عما قبله . ومعنى الكلام عند قارئ ذلك كذلك : واستشهدوا شهيدين من رجالكم , فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء , فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى ; على استئناف الخبر عن فعلها إن نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية . وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه . وإنما نصب الأعمش " تضل " لأنها في محل جزم بحرف الجزاء , وهو " إن " . وتأويل الكلام على قراءته : إن تضلل , فلما أدغمت إحدى اللامين في الأخرى حركها إلى أخف الحركات ورفع تذكر بالفاء , لأنه جواب الجزاء . والصواب من القراءة عندنا في ذلك قراءة من قرأه بفتح " أن " من قوله : { أن تضل إحداهما } وبتشديد الكاف من قوله : { فتذكر إحداهما الأخرى } ونصب الراء منه , بمعنى : فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان في إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى . وأما نصب " فتذكر " فبالعطف على " تضل " , وفتحت " أن " بحلولها محل " كي " , وهي في موضع جزاء , والجواب بعده اكتفاء بفتحها , أعني بفتح " أن " من " كي " ونسق الثاني , أعني " فتذكر " على " تضل " , ليعلم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر قد دل عليه وأدى عن معناه وعمله , أي عن " كي " . وإنما اخترنا ذلك في القراءة لإجماع الحجة من قدماء القراء والمتأخرين على ذلك , وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته في ذلك بما انفرد به عنهم , ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها . وأما اختيارنا " فتذكر " بتشديد الكاف , فإنه بمعنى تأدية الذكر من إحداهما على الأخرى وتعريفها بإنهاء ذلك لتذكر , فالتشديد به أولى من التخفيف . وأما ما حكي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه , فتأويل خطأ لا معنى له لوجوه شتى : أحدها : أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل . والثاني : أنه معلوم بأن ضلال إحدى المرأتين في الشهادة التي شهدت عليها إنما هو خطؤها عنها بنسيانها إياها كضلال الرجل في دينه إذا تحير فيه , فعدل عن الحق , وإذا صارت إحداهما بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصير الأخرى ذكرا معها مع نسيانها شهادتها وضلالها فيها ؟ فالضالة منهما في شهادتها حينئذ لا شك أنها إلى التذكير أحوج منها إلى الإذكار , إلا إن أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها ستجرئها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته , فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك , كما يقال للشيء القوي في عمله : ذكر , وكما يقال للسيف الماضي في ضربه : سيف ذكر , ورجل ذكر , يراد به ماض في عمله , قوي البطش , صحيح العزم . فإن كان ابن عيينة هذا أراد , فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك ؟ إلا أنه إذا تأول ذلك كذلك , صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه , وإن خالفت القراءة بذلك المعنى القراءة التي اخترناها بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله : فتذكر , ولا نعلم أحدا تأول ذلك كذلك , ويستحب قراءته كذلك بذلك المعنى . فالصواب في قوله إذ كان الأمر عاما على ما وصفنا ما اخترنا . ذكر من تأول قوله : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } نحو تأويلنا الذي قلنا فيه : 4986 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } علم الله أن ستكون حقوق , فأخذ لبعضهم من بعض الثقة , فخذوا بثقة الله , فإنه أطوع لربكم , وأدرك لأموالكم . ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا , وإن كان فاجرا فبالحري أن يؤدي إذا علم أن عليه شهودا . 4987 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } يقول : أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى . 4988 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { أن تضل إحداهما } يقول : تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى . 4989 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك : { أن تضل إحداهما } يقول : إن تنس إحداهما , تذكرها الأخرى . 4990 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } قال : كلاهما لغة وهما سواء , ونحن نقرأ : { فتذكر }الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما

القول في تأويل قوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية , فقال بعضهم : معناه : لا يأب الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق . ذكر من قال ذلك : 4991 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم , فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم . قال : وكان قتادة يتأول هذه الآية : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ليشهدوا لرجل على رجل . 4992 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا , فلا يتبعه أحد منهم , فأنزل الله عز وجل : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } 4993 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة . وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء , إلا أنهم قالوا : يجب فرض ذلك على من دعي للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره , فأما إذا وجد غيره فهو في الإجابة إلى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب . ذكر من قال ذلك : 4994 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا سفيان , عن جابر , عن الشعبي , قال : { لا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إن شاء شهد , وإن شاء لم يشهد , فإذا لم يوجد غيره شهد . وقال آخرون : معنى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه , والقيام بما عنده من الشهادة من الإجابة . ذكر من قال ذلك : 4995 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عامر , عن الحسن : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : قال الحسن : الإقامة والشهادة . 4996 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : كان الحسن يقول : جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك : شهادة أن تشهد , ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة . 4997 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده , ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي . * - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن يونس , عن الحسن : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : لإقامتها , ولا يبدأ بها إذا دعاه ليشهده , وإذا دعاه ليقيمها . وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها . ذكر من قال ذلك : 4998 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا شهد . * - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يقول : إذا كانوا قد أشهدوا . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانت عندك شهادة فدعيت . 4999 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا ليث , عن مجاهد في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانت شهادة فأقمها , فإذا دعيت لتشهد , فإن شئت فاذهب , وإن شئت فلا تذهب . 5000 - حدثنا سوار بن عبد الله , قال : ثنا عبد الملك بن الصباح , عن عمران بن حدير , قال : قلت لأبي مجلز : ناس يدعونني لأشهد بينهم , وأنا أكره أن أشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره , فإذا شهدت فأجب إذا دعيت . 5001 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن جابر , عن عامر , قال : الشاهد بالخيار ما لم يشهد . 5002 - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا هشيم , عن يونس , عن عكرمة في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : لإقامة الشهادة . 5003 - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن أبي عامر , عن عطاء قال : في إقامة الشهادة . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : ثنا أبو عامر المزني , قال : سمعت عطاء يقول : ذلك في إقامة الشهادة , يعني قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } 5004 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا أبو حرة , أخبرنا عن الحسن : أنه سأله سائل قال : أدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها ؟ قال : فلا تجب إن شئت . 5005 - حدثنا يعقوب , قال : ثنا هشيم , عن مغيرة , قال : سألت إبراهيم قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تشهد إن شئت . 5006 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا أبو عامر , عن عطاء , قال : للإقامة . 5007 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن شريك , عن سالم الأفطس , عن سعيد بن جبير : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا . * - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن شريك , عن سالم , عن سعيد : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : هو الذي عنده الشهادة . 5008 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } يقول : لا يأب الشاهد أن يتقدم فيشهد إذا كان فارغا . 5009 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : قلت لعطاء : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ؟ قال : هم الذين قد شهدوا . قال : ولا يضر إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه ؟ إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى , وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟ قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب , ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ; الشهداء كثير . 5010 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها . 5011 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { ولا يأب الشهداء } قال : كان الحسن يتأولها إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها . 5012 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كتب الرجل شهادته , أو أشهد لرجل فشهد , والكاتب الذي يكتب الكتاب ; دعوا إلى مقطع الحق , فعليهم أن يجيبوا , وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه . وقال آخرون : هو أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة , ولكنه أمر ندب لا فرض . ذكر من قال ذلك : 5013 - حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم , قال : ثنا أبو قتيبة , عن فضيل بن مرزوق , عن عطية العوفي في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : أمرت أن تشهد , فإن شئت فاشهد , وإن شئت فلا تشهد . 5014 - حدثني أبو العالية , قال : ثنا أبو قتيبة , عن محمد بن ثابت العصري , عن عطاء , بمثله . وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له . وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره , لأن الله عز وجل قال : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء , وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك , فشهدوا على ما ألزمهم شهادتهم عليه اسم الشهداء , فأما قبل أن يستشهدوا على شيء فغير جائز أن يقال لهم شهداء , لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له شاهد , بمعنى أنه سيشهد , أو أنه يصلح لأن يشهد وإن كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره , أو من قد قام بشهادته , فلزمه لذلك هذا الاسم ; كان معلوما أن المعني بقوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } من وصفنا صفته ممن قد استرعى شهادة أو شهد , فدعي إلى القيام بها , لأن الذي لم يستشهد ولم يسترع شهادة قبل الإشهاد غير مستحق اسم شهيد ولا شاهد , لما قد وصفنا قبل . مع أن في دخول الألف واللام في " الشهداء " دلالة واضحة على أن المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة , وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء } وإذا كان ذلك كذلك , كان معلوما أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا ; ولو كان ذلك أمرا لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها لقيل : ولا يأب شاهد إذا ما دعي . غير أن الأمر وإن كان كذلك , فإن الذي نقول به في الذي يدعى لشهادة ليشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة , فإن الفرض عليه إجابة داعيه إليها كما فرض على الكاتب إذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه , ففرض عليه أن يكتب , كما فرض على من كان بموضع لا أحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام , فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله فسأله تعليمه , وبيان ذلك له أن يعلمه ويبينه له . ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء ليشهد على ما أشهد عليه بهذه الآية , ولكن بأدلة سواها , وهي ما ذكرنا . وقد فرضنا على الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من حق أخيه المسلم . والشهداء : جمع شهيد .دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى

القول في تأويل قوله تعالى : { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله } يعني بذلك جل ثناؤه : ولا تسأموا أيها الذين تداينون الناس إلى أجل أن تكتبوا صغير الحق , يعني قليله أو كبيره - يعني أو كثيره - { إلى أجله } إلى أجل الحق , فإن الكتاب أحصى للأجل والمال . 5015 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن شريك عن ليث , عن مجاهد : { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله } قال : هو الدين . ومعنى قوله : { ولا تسأموا } لا تملوا , يقال منه : سئمت فأنا أسأم سآمة وسأمة , ومنه قول لبيد : ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد ومنه قول زهير : سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم يعني مللت . وقال بعض نحويي البصريين : تأويل قوله : { إلى أجله } إلى أجل الشاهد , ومعناه : إلى الأجل الذي تجوز شهادته فيه . وقد بينا القول فيه .أجله ذلكم أقسط عند

القول في تأويل قوله تعالى : { ذلكم أقسط عند الله } يعني جل ثناؤه بقوله : ذلكم اكتتاب كتاب الدين إلى أجله , ويعني بقوله أقسط : أعدل عند الله , يقال منه : أقسط ا

المعاني :

التدبر :

وقفة

[282] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الأمر بالكتابة ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيًّا فما يضره الكتاب!

وقفة

[282] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الأمر بكتابة جميع عقود المداينات لشدة الحاجة إلى كتابتها؛ لأن بدون الكتابة يدخلها الغلط، والنسيان، والمنازعة، والمشاجرة شر عظيم.

وقفة

[282] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ ضبط أحكام الأموال طريق لضبط أعمال القلوب، وضبط أعمال القلوب فيه صلاح الدين والدنيا.

وقفة

[282] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ أطول آية في تثبيت الحقوق المالية وحفظها، وتلتها آية في توثيقها! فأي كتاب أحكم ذلك إحكام القرآن؟! وهل ضاعت الحقوق إلا بترك تدبره؟!

وقفة

[282] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ فإن قلتَ: ما فائدة قوله: (بدينٍ) مع أنه معلوم من (تَدَاينتُمْ)؟ قلتُ: فائدتُه الاحتراز عن (الدَّيْن) بمعنى المجازاة، يقال: داينتُ فلانًا بالمودَّة، أي جازيتُه بها، وهو بهذا المعنى لا كتابة فيه ولا إشهاد، وقيل: فائدتُه رجوع الضمير إليه في قوله: (فاكتبوه) إذْ لو لم يذكره لقال: فاكتبوا الدَّيْنَ، والأولُ أحسنُ نظمًا.

عمل