الإحصائيات

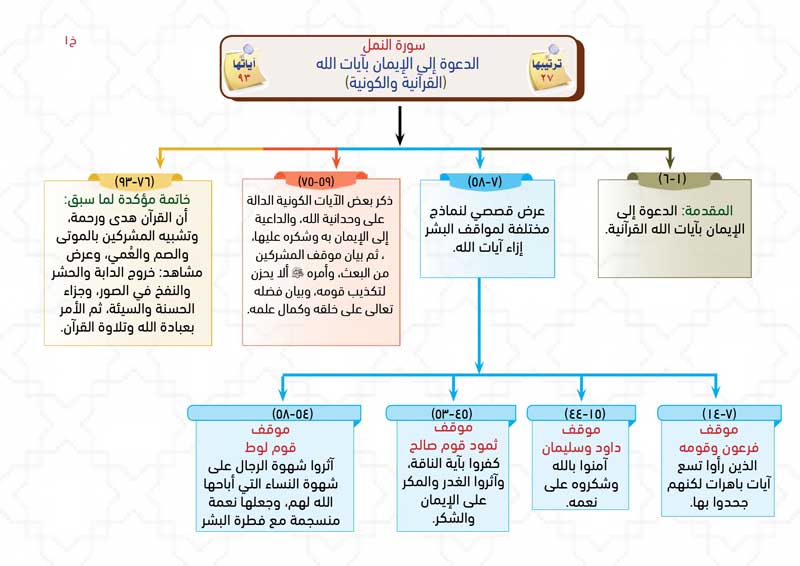

سورة النمل

| ترتيب المصحف | 27 | ترتيب النزول | 48 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 8.50 |

| عدد الآيات | 93 | عدد الأجزاء | 0.45 |

| عدد الأحزاب | 0.90 | عدد الأرباع | 3.50 |

| ترتيب الطول | 24 | تبدأ في الجزء | 19 |

| تنتهي في الجزء | 20 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 13/29 | طس: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

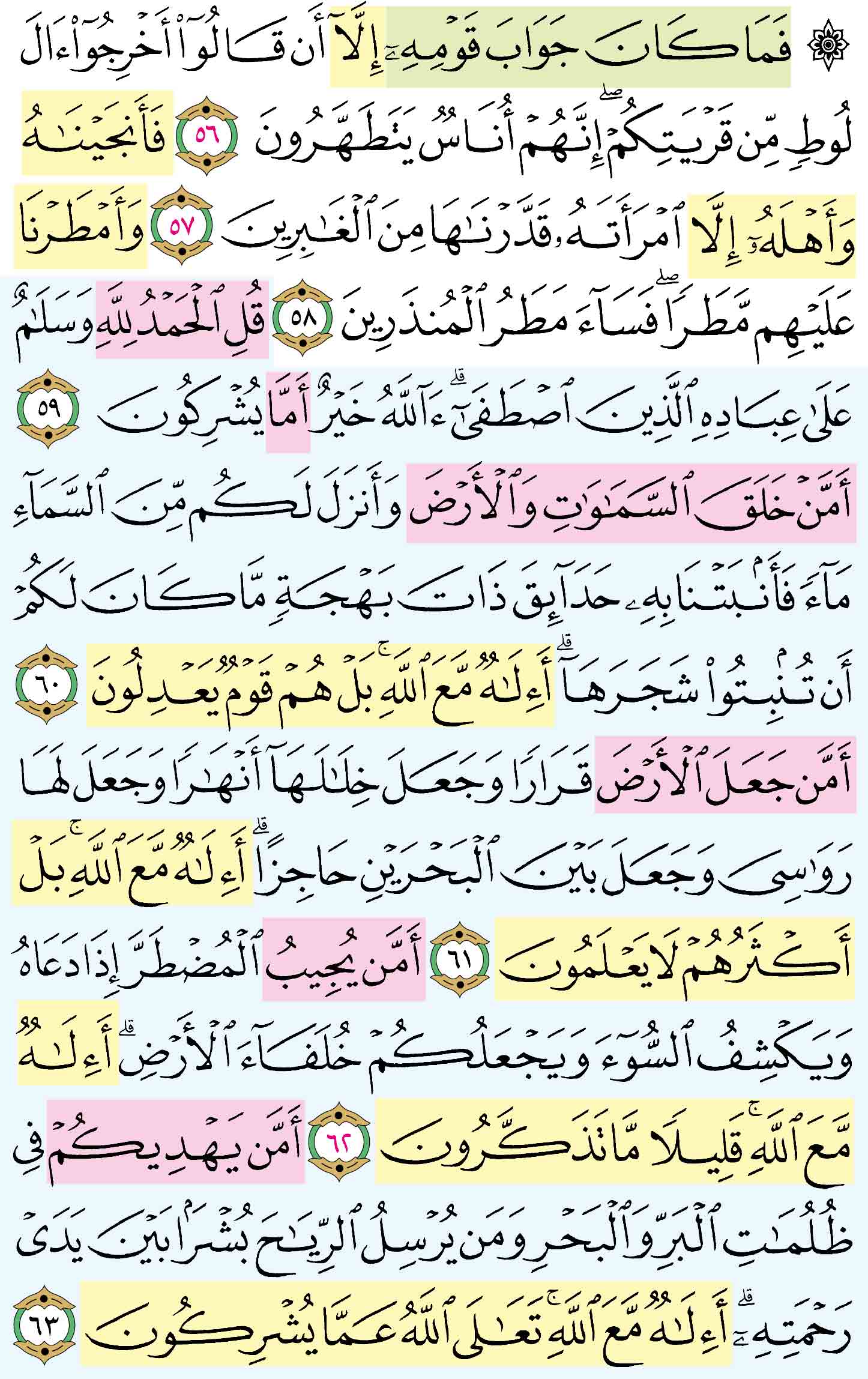

من الآية رقم (56) الى الآية رقم (58) عدد الآيات (3)

لمَّا نهاهُم قالُوا: أَخْرِجُوا آلَ لوطٍ من القريةِ (سَدُومَ)، فنَجَّاه اللهُ وأهلَهُ إلا امرأتَهُ، وأنزلَ على الكافرينَ حجارةً من السماءِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

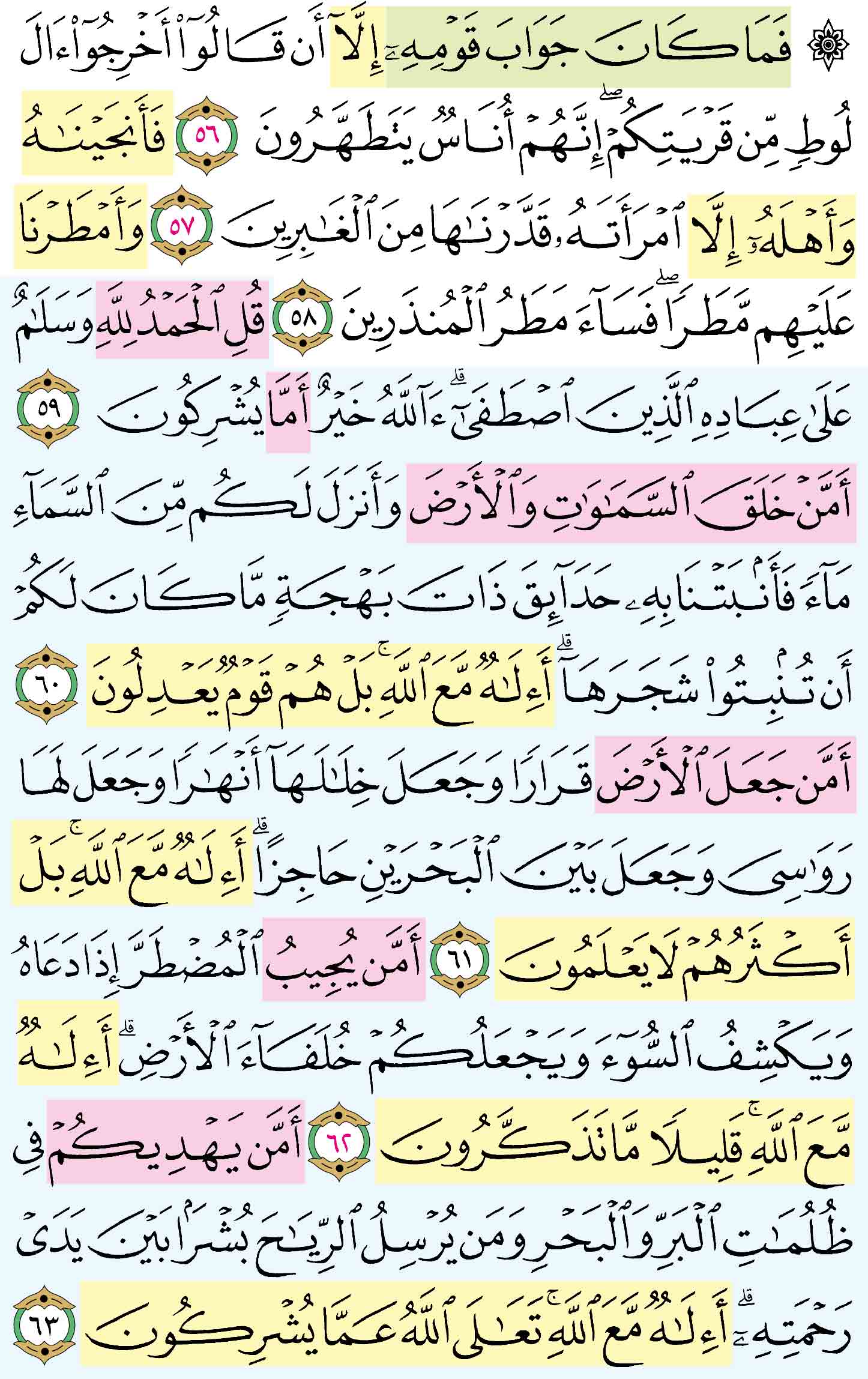

من الآية رقم (59) الى الآية رقم (63) عدد الآيات (5)

بعدَ أن ذكرَ اللهُ قصصَ أربعةِ أنبياءٍ معَ أقوامِهم وإهلاكِهم بسببِ شركِهم، أمرَ هنا نبيَّه ﷺ بحمدِه على نعمِه، ثُمَّ ردَّ على عبَدَةِ الأوثانِ ووبَّخَهُم ببيانِ خمسةِ أدلَّةٍ على وحدانيتِه وقدرتِه وتفرُّدِه بالخلقِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة النمل

الدعوة إلى الإيمان بآيات الله/ العلم والإيمان/ التفوق الحضاري/ الامتنان على النبي ﷺ بمعجزة القرآن

أولاً : التمهيد للسورة :

- • ماذا تقدم لنا سورة النمل؟: سورة النمل تصحح مفاهيم وتنادي الأمة: سورة النمل تعاتب الذين يفهمون الإسلام على أنه صلاة ركعتين وبكاء العينين وقراءة آيتين فقط. تقول لهم: هذه الأشياء -على أهميتها بلا شك- ليست كل الإسلام. تقول لهم: الإسلام ليس مجرد إقامة شعائر تعبدية فقط، ليس دين عبادة فقط؛ وإنما هو دين علم وعبادة. تقول لهم: يجب أن تكون الأمة المسلمة متفوقة في العلم، متفوقة حضاريًا. ليس هذا فحسب، بل تؤكد لهم: إن تفوق المسلمين الحضاري وتقدمهم العلمي والتكنولوجي يفيد في الدعوة ويؤثر في الآخرين أضعاف أضعاف ما يؤثر فيهم كلام شخص عادي أو فاشل في حياته العملية أو راسب في امتحاناته. سورة النمل تنادي أمة محمد ﷺ: - يا أمة محمد ﷺ: كونوا متفوقين، كونوا أقوياء، اجمعوا بين العلم والإيمان للنجاح في الحياة. - يا أمة محمد ﷺ: لابد أن تتفوقوا في العلم والتكنولوجيا، في القوة المادية والعسكرية، لتستخدموها في نصرة دين الله - يا أمة محمد ﷺ: اهتموا بالتفوق الحضاري. وتقول لهم: النَّمل أمَّة منظمة وهي نموذج من نماذج التفوق الحضاري، فتعلموا منها، وإذا كانت الحشرة قد نجحت فكيف تفشلون أنتم يا أمة محمد ﷺ؟! وهكذا نرى أن كل سورة توجّه رسالة واضحة للمسلمين لتكمل سور القرآن في عرضها للمنهج الرباني، مما يشعرنا بترابط القرآن وتماسك سوره، فبعد أن كانت رسالة سورة الشعراء: «اهتموا بالإعلام»، أتت سورة النمل لتوجه رسالة مماثلة: «اهتموا بالتفوق الحضاري»، وكلاهما يخدم نفس الهدف: أهمية التفوق والأخذ بالأسباب الدنيوية في تميز المسلمين وتأثيرهم على الآخرين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النمل».

- • معنى الاسم :: جمع نملة، وهي حشرة صغيرة الجسم، تتخذ سكنها تحت الأرض، وتعيش في جماعات.

- • سبب التسمية :: لاشتمالها على قصة النملة التي وعظت بقية النمل، ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده, ففهم نبي الله كلامها وتبسم من قولها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة سليمان»؛ لأن ما ذكر فيها من ملك سليمان مفصلًا لم يذكر مثله في غيرها، و«سورة الهدهد»؛ لأن لفظ الهدهد لم يذكر في غيرها من السور، و«سورة طس»؛ لافتتاحها بهذين الحرفين دون غيرها من السور.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام ليس مجرد إقامة شعائر تعبدية فقط، ليس دين عبادة فقط؛ وإنما هو دين علم وعبادة.

- • علمتني السورة :: أنه يجب أن تكون الأمة المسلمة متفوقة في العلم، متفوقة حضاريًا.

- • علمتني السورة :: إن تفوق المسلمين الحضاري وتقدمهم العلمي والتكنولوجي يفيد في الدعوة ويؤثر في الآخرين أضعاف أضعاف ما يؤثر فيهم كلام شخص عادي أو فاشل في حياته العملية أو راسب في امتحاناته.

- • علمتني السورة :: النمل أن القرآن فيه هدى وبشارة للمؤمنين: ﴿طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النمل من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • اختصت بذكر البسملة فيها مرتين: في بدايتها، وفي الآية (30)، وقد اتفق العلماء على أن البسملة في هذه الآية تعتبر من القرآن ومنكرها كافر، واختلفوا في قرآنيتها في بداية الفاتحة وبداية كل سورة.

• احتوت السورة على السجدة التاسعة –بحسب ترتيب المصحف- من سجدات التلاوة، في الآية (25-26).

• احتوت السورة على لازمة قرآنية تكررت 5 مرات في خاتمة كل آية، وهي قوله تعالى: ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ للتأكيد على تفرد الله تعالى بالخلق والعبادة ونفي الشريك.

• احتوت السورة على حوار بين الإنسان ومخلوقات أرضية أخرى، فذكرت حوار النملة والهدهد والجن مع سليمان عليه السلام، وفي نهاية السورة في الآية (82) ذكرت الحوار الذي سيكون مع الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس، وهي من أشراط الساعة الكبرى.

• سورة النمل من (الطواسين أو الطواسيم)، وهي ثلاث سور جاءت في المصحف مرتبة: الشعراء، النمل، القصص، وسميت بذلك لأنها افتتحت بالحروف المقطعة طسم (في الشعراء والقصص)، وطس (في النمل).

• سورة النمل ثاني أكثر سورة تتكرر فيها كلمة (قرآن) حيث وردت 4 مرات، بعد سورة الإسراء حيث وردت فيها 11 مرة.

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نكون متفوقين، أقوياء، نجمع بين العلم والإيمان للنجاح في الحياة.

• أن نهتم بالعلم والتكنولوجيا، ونستخدم ذلك في نصرة دين الله.

• أن نكون كالنمل في عزيمتهم وإصرارهم، في حضارتهم، في تخطيطهم وتنظيمهم، في وحدتهم وتعاونهم واصطفافهم، في تناصحهم وحذرهم، كالنمل يسبح ربه ويعرف غايته.

• ألا تكون الدنيا همنا فننسى الآخرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ﴾ (4، 5).

• أن نتذكر بعضًا من النعم التي اختصنا الله بها، ثم نشكر الله عليها اقتداءً بالأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

• ألا نسكت على منكر، لا يكن الهدهد أغير منا على حرمات الله: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (24، 25).

• أن نكثر من السجود لواهب النعم، ونكثر من الشكر: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (25).

• أن نتحري ونتثبت ونتأكد من صدق الأخبار: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (27).

• أن نجعل رسائلنا قصيرة موجزة واضحة: ﴿أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (31).

• أن نطبق الشورى قبل اتخاذ القرار؛ فإنها تقي من المهالك: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ﴾ (32).

• أن نشكر الله على نعمه، وننسب الفضل إليه: ﴿... فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (40).

• أن نتوجه إلى الله إذا ضاقت بنا الدنيا ونطلب منه الفرج: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (62).

• أن نتفكر فيمن كانوا قبلنا، ونأخذ العبرة والعظة منهم، هل نفعتهم القصور وهم في القبور؟!: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (69).

• أن نحسن سريرتنا كما نحسن علانيتنا؛ فالله يعلم ما تخفي الصدور: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (74).

• أن نستعد ليوم الحساب: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ (87).

• أن نبادر بالحسنات لنأمن من فزع يوم القيامة: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ (89).

تمرين حفظ الصفحة : 382

مدارسة الآية : [56] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا .. ﴾

التفسير :

{ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ْ} قبول ولا انزجار ولا تذكر وادكار، إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه{ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ْ}

فكأنه قيل:ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج، فقالوا:{ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ْ} أي:يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه، والبلاء موكل بالمنطق فهم قالوا:{ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ْ}

ومفهوم هذا الكلام:"وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها "

ثم حكى القرآن بعد ذلك جوابهم السيئ على نبيهم فقال: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ...

والفاء للتفريع، والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء.

أى: هكذا نصح لوط قومه وزجرهم، فما كان جوابهم شيئا من الأشياء سوى قول بعضهم لبعض أخرجوا لوطا والمؤمنين معه من قريتكم التي يساكنونكم فيها.

وفي التعبير بقولهم: مِنْ قَرْيَتِكُمْ إشارة إلى غرورهم وتكبرهم فكأنهم يعتبرون لوطا وأهله المؤمنين دخلاء عليهم، ولا مكان لهم بين هؤلاء المجرمين لأن القرية- وهي سدوم- هي قريتهم وحدهم، دون لوط وأهله.

وقوله- تعالى- حكاية عنهم: إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ تعليل للإخراج، وبيان لسببه، أى أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتنزهون عن الفعل الذي نفعله، وينفرون من الشهوة التي نشتهيها وهي إتيان الرجال..

وما أعجب العقول عند ما تنتكس، والنفوس عند ما ترتكس، إنها تأبى أن يبقى معها الأطهار، بل تحرض على طردهم، ليبقى معها الممسوخون والمنحرفون الذين انحطت طباعهم، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا.

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال: وقولهم: إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش، وافتخارا بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد .

( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ) أي : يتحرجون من فعل ما تفعلونه ، ومن إقراركم على صنيعكم ، فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم . فعزموا على ذلك ، فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها .

يقول تعالى ذكره: فلم يكن لقوم لوط جواب له, إذ نهاهم عما أمره الله بنهيهم عنه من إتيان الرجال, إلا قيل بعضهم لبعض: (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) عما نفعله نحن من إتيان الذكران في أدبارهم.

كما حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: سمعت الحسن بن عُمارة يذكر عن الحكم, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله: (أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) قال: من إتيان الرجال والنساء في أدبارهن.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: (إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) قال: من أدبار الرجال وأدبار النساء استهزاء بهم.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, قال: ( يَتَطَهَّرُونَ ) من أدبار الرجال والنساء, استهزاء بهم يقولون ذلك.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثنا أبو سفيان, عن معمر, عن قتادة أنه تلا(إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) قال: عابوهم بغير عيب أي: إنهم يتطهرون من أعمال السوء.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[56] ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ عندما يصبحُ التطهرُ تُهمةً.

وقفة

[56] ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ ولما خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد؛ كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرًا في خراب بلادهم.

وقفة

[56] الظالمون إذا أعيتهم الحجج والبراهين يفزعون إلى القوة ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

عمل

[56] ادع الله تعالى أن يحبب إليك الإيمان، وأن يزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

وقفة

[56] المرء إذا أدمن على معصية تصبح غير قبيحة عنده ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

وقفة

[56] ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ ما شأن آل لوط! لكن الفاجر يضايقه العفيف.

وقفة

[56] ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ هذا حين كثر الخبث، يصبح أهل الطهر مستنكرين.

وقفة

[56] ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ لجوء أهل الباطل للعنف عندما تحاصرهم حجج الحق.

وقفة

[56] ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ عند المبغض تصبح حسناتك سيئات (يَتَطَهَّرُونَ)، والمحب يرى قبيحك جميلًا.

وقفة

[56] ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ النقاء في البيئات الفاسدة وصمة.

وقفة

[56] قال كعب: «ليأتين على الناس زمان يُعَيَّر المؤمن بإيمانه، كما يعير اليومَ الفاجر بفجوره، حتى يقال للرجل: إنك مؤمن فقيه»، إن المجتمع الفاسد إذا لم يجد للمصلحين تهمة؛ عيَّرهم بأجمـل ما فيهم، ألم يقل قوم لوط: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

وقفة

[56] إذا حاد الناس عن الدين جعلوا المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، وأقنعوا أنفسهم أن لا مقام للمصلح فنبذوه ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

وقفة

[56] لا يجتمع في قلب امرئ حب الله ورسوله ﷺ، وحب الإفساد ونصرته، ولن يرضى دعاة الفسق والفساد بأي مصلح نزيه ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

وقفة

[56] المجتمع الفاسد إذا لم يجد للمصلحين تهمة عّيرهم بأجمل ما فيهم، ألم يقل قوم لوط: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾.

وقفة

[56] ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ أغبى خصم هو من ينتقدك على أفضل مميزاتك؛ كأنه ينشر عبيرك وهو ﻻ يعلم.

وقفة

[56] ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ المفسدون إذا لم يجدوا للمصلحين تهمةً عيَّروهم بأجملِ ما فِيهِم.

وقفة

[56] ﴿إِنَّهُم أُناسٌ يَتَطَهَّرونَ﴾ ما أجملهم وماذا يضيرهم إن خرجوا! ألا يكفيهم أن الله يحبهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الإعراب :

- ﴿ فَما كانَ جَوابَ: ﴾

- الفاء استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. جواب: خبر كانَ» مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهو مضاف.

- ﴿ قَوْمِهِ إِلاّ: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-في محل جر بالاضافة. الا: اداة حصر لا عمل لها.

- ﴿ أَنْ قالُوا: ﴾

- ان: حرف مصدري. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة قالُوا» صلة كانَ» المصدرية لا محل لها. و كانَ» وما تلاها: بتأويل مصدر في محل رفع اسم كانَ» اي قولهم.

- ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به-مقول القول- اخرجوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. آل: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لوط: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. وصرف رغم عجمته لخفته ولانه ثلاثي اوسطه ساكن.

- ﴿ مِنْ قَرْيَتِكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأخرجوا والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ إِنَّهُمْ أُناسٌ: ﴾

- ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل معناه هنا التعليل.و«هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «إن».أناس: خبرها مرفوع بالضمة.

- ﴿ يَتَطَهَّرُونَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة يَتَطَهَّرُونَ» في محل رفع صفة-نعت-لأناس. بمعنى: لانهم يتنزهون عن فعلنا.'

المتشابهات :

| الأعراف: 82 | ﴿وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ |

|---|

| النمل: 56 | ﴿فَـ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 24 | ﴿فَـ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّـهُ مِنَ النَّارِ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 29 | ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَـ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّـهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [56] لما قبلها : وبعد أن أنكرَ عليهم فعلَ الفاحشة، ولم تكن لهم حجة؛ أجابوا هنا عن هذا الكلام بما لا يصلح أن يكون جوابًا له، ولجأوا إلى الإيذاء، قال تعالى:

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

جواب:

1- بالنصب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع، وهى قراءة الحسن، وابن أبى إسحاق.

مدارسة الآية : [57] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا .. ﴾

التفسير :

ولهذا قال تعالى:{ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ْ} وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف وسمع بهم قومه فجاءوا إليه يريدونهم بالشر وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليه، ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح، وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا وصبحهم العذاب، فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.

ثم بين- سبحانه- ما آل إليه أمر الفريقين فقال: فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ، وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ.

والغابر: الباقي. يقال: غبر الشيء يغبر غبورا. إذا بقي.

أى: فكانت عاقبة تلك المحاورة التي دارت بين لوط وقومه، أن أنجينا لوطا وأهله الذين آمنوا معه، إِلَّا امْرَأَتَهُ فإننا لم ننجها لخبثها وعدم إيمانها، فبقيت مع القوم الكافرين، حيث قدرنا عليها ذلك بسبب كفرها وممالأتها لقومها.

قال الله تعالى : ( فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) أي : من الهالكين مع قومها ; لأنها كانت ردءا لهم على دينهم ، وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة ، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ، ليأتوا إليهم ، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله - صلى الله عليه وسلم - لا كرامة لها .

يقول تعالى ذكره: فأنجينا لوطا وأهله سوى امرأته من عذابنا حين أحللناه بهم, ثم ( قَدَّرْناها ) يقول: فإن امرأته قدرناها: جعلناها بتقديرنا(مِنَ الْغَابِرِينَ ) من الباقين.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[57] ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ سُنَّةُ إنجاءِ اللهِ أولياءَه، وإهلاكه أعداءه.

وقفة

[57] ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ ليس كل من تقارب بالمكان أو الصلة يكونوا متقاربين أيضًا بالهدف ذاته، هو توفيق قد يصلك ويتخطى غيرك.

وقفة

[57] ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي: من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءًا لهم على دينهم، وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليها، لا أنها كانت تفعل الفواحش؛ تكرمةً لنبي الله ﷺ لا كرامة لها.

وقفة

[57] ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ سنة إنجاء الله أولياءه، وإهلاكه أعداءه.

تفاعل

[57] ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أكثر اليوم ودائمًا من دعاء: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾،.

وقفة

[57] ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ الهدايةُ توفيقٌ إلهيٌّ، قد تُحرمُ منه زوجةُ نبيٍّ، وتُرزقُ به قبلَ الموتِ امرأةٌ بغيٌّ.

وقفة

[57] ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة.

عمل

[57] ﴿قَدَّرناها مِنَ الغابِرينَ﴾ لم تشارك بالفعل، ولكنها ضمنًا مقرة وموافقة؛ فاحذروا قلوبكم وما توافق وما تؤيد، راجعوها وخلصوها مما لا يوافق حكم الله وشريعته.

الإعراب :

- ﴿ فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاّ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ ﴾

- هذه الآية الكريمة تعرب إعراب الآية الكريمة الثالثة والثمانين من سورة الاعراف.

- ﴿ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. من الغابرين: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة اي قدرناها حال كونها من الغابرين اي من الباقين مع الهالكين وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| الأعراف: 83 | ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 32 | ﴿قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 33 | ﴿وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ |

|---|

| الحجر: 60 | ﴿ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ |

|---|

| النمل: 57 | ﴿فَأَنجَيۡنَٰهُ وَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [57] لما قبلها : وبعد تلك المحاورة التى دارت بين لوط عليه السلام وقومه؛ بَيَّنَ اللهُ هنا ما آلَ إليه أمر الفريقين، قال تعالى:

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

قدرناها:

1- بتشديد الدال، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتخفيفها، وهى قراءة أبى بكر.

مدارسة الآية : [58] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ .. ﴾

التفسير :

ولهذا قال هنا:{ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ْ} أي:بئس المطر مطرهم وبئس العذاب عذابهم لأنهم أنذروا وخوفوا فلم ينزجروا ولم يرتدعوا فأحل الله بهم عقابه الشديد.

وَأَمْطَرْنا على هؤلاء المجرمين مَطَراً عظيما هائلا عجيبا أمره وهو حجارة من سجيل دمرتهم تدميرا فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ أى: فبئس العذاب عذابهم.

وهكذا تكون عاقبة كل من آثر الكفر على الإيمان، والرذيلة على الفضيلة.

وبعد هذا الحديث المتنوع عن قصص بعض الأنبياء، ساق- سبحانه- ما يدل على وحدانيته، وكمال قدرته، وسعة فضله على عباده، فقال- تعالى-:

وقوله : ( وأمطرنا عليهم مطرا ) أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ; ولهذا قال : ( فساء مطر المنذرين ) أي : الذين قامت عليهم الحجة ، ووصل إليهم الإنذار ، فخالفوا الرسول وكذبوه ، وهموا بإخراجه من بينهم .

(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ) وهو إمطار الله عليهم من السماء حجارة من سجيل (فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ) يقول: فساء ذلك المطر مطر القوم الذين أنذرهم الله عقابه على معصيتهم إياه, وخوفهم بأسه بإرسال الرسول إليهم بذلك.

التدبر :

وقفة

[58] ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ الإنذار الرباني (يأس بعد إطماع)، وهو أبلغ من العذاب والإيلام، حين تستشرف للخير فيُفاجئك الشر، فهو ليس مطرَ خَيْر ورحمة، إنما مطر عذاب ونقمة.

تفاعل

[58] ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ استعذ بالله الآن من عقابه.

لمسة

[58] لا تجد في القرآن ذكر (المطر) إلا في موضع الانتقام والعذاب بخلاف (الغيث) الذي يذكره القرآن في الخير والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾، في حين قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى: 28].

الإعراب :

- ﴿ وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾

- هذه الآية الكريمة اعربت في سورة الشعراء في الآية الكريمة الثالثة والسبعين بعد المائة.'

المتشابهات :

| الأعراف: 84 | ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ |

|---|

| الشعراء: 173 | ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ |

|---|

| النمل: 58 | ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [58] لما قبلها : وبعد ذكرِ من نجا؛ جاء هنا ذكر من هلكَ، وكيفية هلاكهم، قال تعالى:

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [59] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى .. ﴾

التفسير :

أي:قل الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين، وسلم أيضا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويها بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس، وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب.

{ آللَّهُ خَيْرٌ أمَا يُشْرِكُونَ ْ} وهذا استفهام قد تقرر وعرف، أي:الله الرب العظيم كامل الأوصاف عظيم الألطاف خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه، وهي ناقصة من كل وجه، لا تنفع ولا تضر ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير فالله خير مما يشركون.

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الإله المعبود وأن عبادته هي الحق وعبادة [ما] سواه هي الباطل فقال:

قال صاحب البحر المحيط: لما فرغ- سبحانه- من قصص هذه السورة، أمر رسوله صلّى الله عليه وسلم بحمده- تعالى- والسلام على المصطفين، وأخذ في مباينة واجب الوجود وهو الله- تعالى- ومباينة الأصنام والأديان التي أشركوها مع الله وعبدوها، وابتدأ في هذا التقرير لقريش وغيرهم بالحمد لله، وكأنها صدر خطبة، لما يلقى من البارهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة. وقد اقتدى بذلك المسلمون في تصانيف كتبهم، وخطبهم، ووعظهم، فافتتحوا بتحميد الله، والصلاة على رسوله صلّى الله عليه وسلم وتبعهم المتراسلون في أوائل كتب الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأن .

والمعنى: قل- أيها الرسول الكريم- للناس: الْحَمْدُ لِلَّهِ- تعالى- وحده، فهو- سبحانه- صاحب النعم والمنن على عباده، وهو- عز وجل- الذي له الخلق والأمر وليس لأحد سواه.

وقل- أيضا- سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى أى: أمان وتحية لعباده الذين اصطفاهم واختارهم- سبحانه- لحمل رسالته وتبليغ دعوته، والاستجابة لأمره ونهيه، والطاعة له في السر والعلن.

والاستفهام في قوله آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ للإنكار والتقريع، والألف منقلبة عن همزة الاستفهام.

أى: وقل لهم- أيها الرسول الكريم- آلله الذي له الخلق والأمر، والذي أنعم عليكم بالنعم التي لا تحصى، خير، أم الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر، والتي يعبدها المشركون من دون الله- تعالى-. إن كل من عنده عقل، لا يشك في أن المستحق للعبادة والطاعة، هو الله رب العالمين.

ولفظ خَيْرٌ ليس للتفضيل، وإنما هو من باب التهكم بهم، إذ لا خير في عبادة الأصنام أصلا. وقد حكى عن العرب أنهم يقولون: السعادة أحب إليك أم الشقاوة، مع أنه لا خير في الشقاوة إطلاقا.

قال الآلوسى: وقوله آللَّهُ بالمد لقلب همزة الاستفهام ألفا، والأصل أألله؟ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ والظاهر أن ما موصولة، والعائد محذوف أى: آلله الذي ذكرت شئونه العظيمة خير أم الذي يشركونه من الأصنام وخَيْرٌ أفعل تفضيل، ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جهته- عز وجل- وتسفيه آرائهم الركيكة، والتهكم بهم، إذ ن البين أنه ليس فيما أشركوه به- سبحانه- شائبة خير، حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من هو خير محض.. .

يقول تعالى آمرا رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : ( الحمد لله ) أي : على نعمه على عباده ، من النعم التي لا تعد ولا تحصى ، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى ، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم ، وهم رسله وأنبياؤه الكرام ، عليهم من الله الصلاة والسلام ، هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم الأنبياء ، قال : وهو كقوله تعالى : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) [ الصافات : 180 - 182 ] .

وقال الثوري ، والسدي : هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - رضي [ الله ] عنهم أجمعين ، وروي نحوه عن ابن عباس .

ولا منافاة ، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى ، فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى ، والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعدما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد ، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر ، أن يحمدوه على جميع أفعاله ، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار .

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح ، حدثنا طلق بن غنام ، حدثنا الحكم بن ظهير ، عن السدي - إن شاء الله - عن أبي مالك ، عن ابن عباس : ( وسلام على عباده الذين اصطفى ) قال : هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - اصطفاهم الله لنبيه ، رضي الله عنهم .

وقوله : ( آلله خير أم ما يشركون ) : استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى .

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قُلِ ) يا محمد (الْحَمْدُ لِلَّهِ ) على نعمه علينا, وتوفيقه إيانا لما وفِّقنا من الهداية، (وَسَلامٌ ) يقول: وأمنة منه من عقابه الذي عاقب به قوم لوط, وقوم صالح, على الذين اصطفاهم, يقول: الذين اجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدِّين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به, الجاحدين نبوّة نبيه.

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك, قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حديث أبو كُرَيب, قال: ثنا طلق, يعني ابن غنام, عن ابن ظهير, عن السديّ, عن أبي مالك, عن ابن عباس: (وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ) قال: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه.

حدثنا عليّ بن سهل, قال: ثنا الوليد بن مسلم, قال: قلت لعبد الله بن المبارك: أرأيت قول الله (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ) من هؤلاء؟ فحدثني عن سفيان الثوري, قال: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقوله: (آللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ ) يقول تعالى ذكره; قل يا محمد لهؤلاء الذين زيَّنا لهم أعمالهم من قومك فهم يعمهون: آلله الذي أنعم على أوليائه هذه النعم التي قصَّها عليكم في هذه السورة, وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيها خير, أما تشركون من أوثانكم التي لا تنفعكم ولا تضرّكم, ولا تدفع عن أنفسها، ولا عن أوليائها سوءً , ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعا؟ يقول: إن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل, فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم, ولا دفع ضرّ عنكم في عبادة من بيده النفع والضرّ, وله كل شيء؟ ثم ابتدأ تعالى ذكره تعديد نعمه عليهم, وأياديه عندهم, وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما أولاهم من ذلك, فقال: أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[59] ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ عن جابر بن عبد الله: قال ﷺ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ للهِ» [ابن ماجة 3800، وحسنه الألباني].

وقفة

[59] ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة هم الحامدون، الذين يحمدون في السراء والضراء، لك الحمد يا رب حتى ترضى وبعد الرضا.

وقفة

[59] ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ للحياة التي لا زالت تسري في عروقك، للعافية التي تتردد بين جنبيك، وللأمن الذي يجعلك تغمض جفنيك مطمئنًا.

تفاعل

[59] ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ قل الآن: الحمد لله.

وقفة

[59] النعم متنوعة اﻷشكال واﻷلوان لا تعد ولا تحصى، ولا تكلف أحدنا إلا كلمتين جامعتين مانعتين هما: (الحمد لله) ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾.

وقفة

[59] ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّـهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أَمر بأَن يتْبعه بِالسلامِ علَى الرسلِ؛ الَّذين سبقُوه قَدَرًا لقَدرِ ما تجَشموه في نشرِ الدينِ الْحق.

وقفة

[59] ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾ ما أجملها من كلمة حين تسمعها بأصوات المرضى الخافتة وعلى شفاه النفوس المتعبة! يقولون: «يا رب لك الحمد» في غمرات الألم.

وقفة

[59] قل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّـهِ﴾؛ لا يشترط أن تكون شاعرًا أو أديبًا، احمد ربك بلغتك المتعثرة، وحروفك الواهنة، كلماتك بالحب تسبق القصائد، ولسانك الصادق يتخطى الخطب.

تفاعل

[59] ﴿آللَّـهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ سَبِّح الله الآن.

الإعراب :

- ﴿ قُلِ: ﴾

- فعل امر مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وحذفت الواو لالتقاء الساكنين ايضا. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. والمخاطب هو رسولنا الكريم محمد (صلّى الله عليه وسلم).

- ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به-مقول القول-.الحمد: مبتدأ مرفوع بالضمة. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ.

- ﴿ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ: ﴾

- معطوفة بالواو على الْحَمْدُ لِلّهِ» وتعرب اعرابها. والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ الَّذِينَ اصْطَفى: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة-نعت- لعباده على اللفظ.اصطفى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة الفعلية اِصْطَفى» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد الى الموصول ضمير منصوب المحل محذوف لانه مفعول به. التقدير: اصطفاهم اي اختارهم.

- ﴿ آللهُ خَيْرٌ: ﴾

- الهمزة همزة استفهام. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. خير: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. ويجوز ان تكون الهمزة-المدة- فارقة بين الاستفهام والخبر كان المعنى ايهما خير او تكون الهمزة بمعنى: آلله خير-ام الآلهة؟

- ﴿ أَمّا يُشْرِكُونَ: ﴾

- اما: اصلها «أم» المتصلة. و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على لفظ الجلالة. يشركون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة يُشْرِكُونَ» صلة الموصول لا محل لها والعائد الى الموصول ضمير منصوب المحل محذوف لانه مفعول به. التقدير: ما يشركونه معه سبحانه.'

المتشابهات :

| الإسراء: 111 | ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا﴾ |

|---|

| المؤمنون: 28 | ﴿فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَـ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ |

|---|

| النمل: 59 | ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ ءَآللَّهُ خَيۡرٌ أَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ |

|---|

| النمل: 93 | ﴿وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ سَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعۡرِفُونَهَاۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 63 | ﴿فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ﴾ |

|---|

| لقمان: 25 | ﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [59] لما قبلها : وبعدَ أن ذكرَ اللهُ قصصَ أربعةِ أنبياءٍ معَ أقوامِهم؛ أمرَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله على جميع نعمه، ومنها هلاك كفار الأمم الذين سبق ذكرهم بسبب شركهم، ثم وبَّخَ المشركين إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهار، قال تعالى:

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يشركون:

1- بياء الغيبة، وهى قراءة الحسن، وقتادة، وعاصم، وأبى عمرو.

وقرئ:

2- بتاء الخطاب، وهى قراءة الجمهور.

مدارسة الآية : [60] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ .. ﴾

التفسير :

أي:أمن خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك.

{ وَأَنْزَلَ لَكُمْ ْ} أي:لأجلكم{ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ْ} أي:بساتين{ ذَاتَ بَهْجَةٍ} أي:حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها،{ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ْ} لولا منة الله عليكم بإنزال المطر.{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ْ} فعل هذه الأفعال حتى يعبد معه ويشرك به؟{ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ْ} به غيره ويسوون به سواه مع علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق.

ثم ساق- سبحانه- خمس آيات، وكل آية فيها ما يدل على كمال قدرته وعلمه، وختم كل آية بقوله: أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ؟ فقال- تعالى- أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ..

وأم هنا منقطعة بمعنى بل الإضرابية والاستفهام للإنكار والتوبيخ.

أى: بل قولوا لنا- إن كنتم تعقلون أيها الضالون- من الذي خلق السموات والأرض، وأوجدهما على هذا النحو البديع، والتركيب المحكم.

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً وهو المطر، الذي لا غنى لكم عنه في شئون حياتكم.

فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ والحدائق: جمع حديقة، وهي في الأصل اسم البستان المحاط بالأسوار، من أحدق بالشيء إذا أحاط به، ثم توسع فيها فصارت تطلق على كل بستان سواء أكان مسورا بسور أم لا.

أى: وأنزل- سبحانه- بقدرته من السماء ماء مباركا، فأنبتنا لكم بسبب هذا الماء حدائق وبساتين وجنات ذات منظر حسن، يشرح الصدور، ويدخل السرور على النفوس.

وقال- سبحانه-: فَأَنْبَتْنا.. بصيغة الالتفات من الغيبة إلى التكلم. لتأكيد أن القادر على هذا الإنبات هو الله- تعالى- وحده، وللإيذان بأن إنبات هذه الحدائق مع اختلاف ألوانها، وأشجارها، وطعومها. لا يقدر عليه إلا هو- سبحانه-.

ولذا أتبع- عز وجل- هذه الجملة بقوله: ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أى:

ما كان في إمكانكم- أيها الناس- بحال من الأحوال، أن تنبتوا أشجار هذه الحدائق، فضلا عن إيجاد ثمارها، وإخراجها من العدم إلى الوجود.

قال الإمام الرازي: يقال: ما حكمة الالتفات في قوله: فَأَنْبَتْنا ... والجواب: أنه لا شبهة في أن خالق السموات والأرض، ومنزل الماء من السماء، ليس إلا الله- تعالى-.

ولكن ربما عرضت الشبهة في أن منبت الشجرة هو الإنسان، فإن الإنسان قد يقول: أنا الذي ألقى البذر في الأرض، وأسقيها الماء.. وفاعل السبب، فاعل للمسبب، فأنا المنبت للشجرة..

فلما كان هذا الاحتمال قائما. لا جرم أزال- سبحانه- هذا الاحتمال. لأن الإنسان قد يأتى بالبذر والسقي.. ولا يأتى الزرع على وفق مراده.. فلهذه النكتة جاء الالتفات..

وقوله- تعالى-: أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ أى: أإله آخر كائن مع الله- تعالى- هو الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء.. كلا، لا شربك مع الله- تعالى- في خلقه وقدرته، وإيجاده لهذه الكائنات بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.

أى: بل إن هؤلاء المشركين قوم يعدلون عمدا عن الحق الواضح وهو التوحيد، إلى الباطل البين وهو الشرك.

فقوله: يَعْدِلُونَ مأخوذ من العدول بمعنى الانحراف عن الحق إلى الباطل. أو من العدل والمساواة، فيكون المعنى: بل هم قوم- لجهلهم- يساوون بالله- تعالى- غيره من آلهتهم.

والجملة الكريمة: انتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب، إلى توبيخهم، وتجهيلهم، وبيان سوء تفكيرهم، وانطماس بصائرهم.

ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره ، فقال : ( أمن خلق السموات والأرض ) أي : تلك السموات بارتفاعها وصفائها ، وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة ، والأرض باستفالها وكثافتها ، وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول ، والفيافي والقفار ، والأشجار والزروع ، والثمار والبحور والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك .

وقوله : ( وأنزل لكم من السماء ماء ) أي : جعله رزقا للعباد ، ( فأنبتنا به حدائق ) أي : بساتين ( ذات بهجة ) أي : منظر حسن وشكل بهي ، ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها ، وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق ، المستقل بذلك المتفرد به ، دون ما سواه من الأصنام والأنداد ، كما يعترف به هؤلاء المشركون ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) [ الزخرف : 87 ] ، ( ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ) [ العنكبوت : 63 ] أي : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ، ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق ، وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق ; ولهذا قال : ( أإله مع الله ) أي : أإله مع الله يعبد . وقد تبين لكم ، ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق .

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : ( أإله مع الله ) [ أي : أإله مع الله ] فعل هذا . وهو يرجع إلى معنى الأول ; لأن تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس ثم أحد فعل هذا معه ، بل هو المتفرد به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) [ النحل : 17 ] .

وقوله هاهنا : ( أمن خلق السموات والأرض ) : ( أمن ) في هذه الآيات [ كلها ] تقديره : أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ; لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك ، وقد قال : ( آلله خير أما يشركون ) .

ثم قال في آخر الآية : ( بل هم قوم يعدلون ) أي : يجعلون لله عدلا ونظيرا . وهكذا قال تعالى : ( أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) [ الزمر : 9 ] أي : أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ) [ الزمر : 9 ] ، ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ) [ الزمر : 22 ] وقال ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) [ الرعد : 33 ] أي : أمن هو شهيد على أفعال الخلق ، حركاتهم وسكناتهم ، يعلم الغيب جليله وحقيره ، كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها ؟ ولهذا قال : ( وجعلوا لله شركاء قل سموهم ) [ الرعد : 33 ] ، وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها .

يقول تعالى ذكره للمشركين به من قُريش: أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضرّ ولا تنفع خير, أم عبادة من خلق السماوات والأرض؟(وَأَنـزلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ) يعني مطرا, وقد يجوز أن يكون مريدا به العيون التي فجَّرها في الأرض؛ لأن كل ذلك من خلقه (فَأَنْبَتْنَا بِهِ ) يعني بالماء الذي أنـزل من السماء (حَدَائِقَ) وهي جمع حديقة, والحديقة: البستان عليه حائط محوّط, وإن لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة. وقوله: (ذَاتَ بَهْجَةٍ ) يقول: ذات منظر حسن. وقيل ذات بالتوحيد. وقد قيل حدائق, كما قال: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ,وقد بيَّنت ذلك فيما مضى.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء, جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: (حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ) قال: البهجة: الفقاح مما يأكل الناس والأنعام.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, قوله: (حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ) قال: من كل شيء تأكله الناس والأنعام.

وقوله: (مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ) يقول تعالى ذكره: أنبتنا بالماء الذي أنـزلناه من السماء لكم هذه الحدائق، إذ لم يكن لكم لولا أنه أنـزل عليكم الماء من السماء، طاقة أن تنبتوا شجر هذه الحدائق, ولم تكونوا قادرين على ذهاب ذلك, لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء.

وقوله: (أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: أمعبود مع الله أيها الجهلة خلق ذلك, وأنـزل من السماء الماء, فأنبت به لكم الحدائق؟ فقوله: (أَإِلَهٌ) مردود على تأويل: أمع الله إله، (بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ) يقول جلّ ثناؤه: بل هؤلاء المشركون قوم ضلال, يعدلون عن الحقّ, ويجورون عليه, على عمد منهم لذلك, مع علمهم بأنهم على خطأ وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم, بأن من لا يقدر على نفع ولا ضرّ, خير ممن خلق السماوات والأرض, وفعل هذه الأفعال, ولكنهم عدلوا على علم منهم ومعرفة, اقتفاء منهم سُنّة من مضى قبلهم من آبائهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[60] ﴿حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أراد الله تعالى بهذه الآية أن يخبرنا أنه عز وجل اهتم بما يهذب الأرواح، ويرقق المشاعر، كما اهتم بضرورات الحياة من القمح والرطب وغيرها، فهذه الحدائق التي تهذب المشاعر والنفوس هي من الله تعالى، فانظروا إليها قبل أكلها، كما قال في آية أخرى: ﴿انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: 99].

تفاعل

[60] ﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ﴾ سَبِّح الله الآن.

الإعراب :

- ﴿ أَمَّنْ: ﴾

- اصلها «أم» المنقطعة العاطفة للاضراب لان معناها بَلْ» و أَمَّنْ» اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على «لفظ الجلالة» في الآية الكريمة السابقة وخبره خَيْرٌ» بمعنى: بل أمن خلق السموات والارض خير. وهو تقرير على أن من قدر على خلق العالم خير من جماد او من خيالات يشركونها معه سبحانه لا تقدر على شيء.

- ﴿ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «خلق وما بعدها» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. السموات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم. والارض: معطوفة بالواو على السَّماااتِ» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على خَلَقَ» وتعرب اعرابها. لكم: جار ومجرور متعلق بأنزل والميم علامة الجمع.

- ﴿ مِنَ السَّماءِ ماءً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنزل او بحال محذوفة من السَّماءِ». ماء: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ فَأَنْبَتْنا بِهِ: ﴾

- معطوفة بالفاء على أَنْزَلَ» والفعل مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. به: جار ومجرور متعلق بأنبتنا ونقل الاخبار من ضمير الغائب في أَنْزَلَ» الى لفظ المتكلم في قوله سبحانه فَأَنْبَتْنا» لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته عز وجل.

- ﴿ حَدائِقَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم ينون لانه ممنوع عن الصرف على وزن-مفاعل-.

- ﴿ ذاتَ بَهْجَةٍ: ﴾

- ذات: صفة-نعت-لحدائق منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة وهي مضافة و بَهْجَةٍ» مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ ما كانَ لَكُمْ: ﴾

- ما: نافية لا عمل لها. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. لكم: جار ومجرور متعلق بخبر كانَ» مقدم. والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها: ﴾

- ان: حرف مصدري ناصب. تنبتوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة تُنْبِتُوا» صلة كانَ» المصدرية لا محل لها. شجر: مفعول به منصوب بالفتحة و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. و كانَ» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل رفع اسم كانَ» بمعنى: ما كنتم تستطيعون إنبات شجرها.

- ﴿ أَءلهٌ مَعَ اللهِ: ﴾

- الهمزة همزة إنكار وتعجيب بلفظ استفهام. اله: مبتدأ مرفوع بالضمة وقد جاز الابتداء بالنكرة لانه عام اي مبتدأ عام مسبوق باستفهام.مع ظرف مكان يدل على الاجتماع والمشاركة متعلق بخبر المبتدأ وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف إليه مجرور للتعظيم وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ: ﴾

- حرف اضراب للاستئناف. هم: ضمير منفصل-ضمير الغائبين-في محل رفع مبتدأ. قوم: خبره مرفوع بالضمة.

- ﴿ يَعْدِلُونَ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة-نعت-لقوم. وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل بمعنى: يميلون عن الحق الى الباطل او يعدلون به غيره والحق اي التوحيد.'

المتشابهات :

| النمل: 60 | ﴿مَّا كَانَ لَكُمۡ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُون﴾ |

|---|

| النمل: 61 | ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ |

|---|

| النمل: 62 | ﴿وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ |

|---|

| النمل: 63 | ﴿وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ |

|---|

| النمل: 64 | ﴿وَمَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [60] لما قبلها : وبعد توبيخ المشركين إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله؛ ذكرَ اللهُ هنا خمسة أدلَّة على وحدانيتِه وقدرتِه واستحقاقه للعبادة: الدليل الأول: خلق السماوات والأرض، والماء، والنبات، قال تعالى:

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أمن:

1- بشد الميم، وهى «أم» أدغمت فى «ميم» من، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتخفيفها، على أنها همزة الاستفهام دخلت على «من» ، وهى قراءة الأعمش.

ذات:

1- بالإفراد، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- ذوات، بالجمع، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

بهجة:

1- بسكون الهاء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتحريك الهاء، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

الله:

وقرئ:

1- بتخفيف الهمزتين، وتليين الثانية، والفصل بينهما بألف.

2- أإلها، بالنصب، بمعنى: أتدعون إلها.

مدارسة الآية : [61] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ .. ﴾

التفسير :

أي:هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير؟ أم الله الذي{ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ْ} يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب.{ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا} أي:جعل في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم، وشربهم وشرب مواشيهم.

{ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ} أي:جبالا ترسيها وتثبتها لئلا تميد وتكون أوتادا لها لئلا تضطرب.{ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ} البحر المالح والبحر العذب{ حَاجِزًا} يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل بينهما حاجزا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار فيحصل منها مقاصدها ومصالحها،{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ْ} فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه.{ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ْ} فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا.

ثم انتقلت السورة الكريمة إلى لفت أنظارهم إلى حقائق كونية أخرى يشاهدونها بأعينهم، ويحسونها بحواسهم. فقال- تعالى-: أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً والقرار: المكان الذي يستقر فيه الإنسان، ويصلح لبناء حياته عليه.

أى: بل قولوا لنا- أيها المشركون: من الذي جعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، مكانا صالحا لاستقراركم، ولحرثكم، ولتبادل المنافع فيما بينكم، ومن الذي دحاها وسواها وجعلها بهذه الطريقة البديعة.

ومن الذي جَعَلَ خِلالَها أى: جعل فيما بينها أَنْهاراً تجرى بين أجزائها، لتنتفعوا بمياه هذه الأنهار في شربكم، وفي غير ذلك من شئون حياتكم. ومن الذي جَعَلَ لَها رَواسِيَ أى: جعل لصلاح حالها جبالا ثوابت، تحفظها من أن تضطرب بكم.

ومن الذي: جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ أى: جعل بين البحر العذب والبحر الملح حاجِزاً يجعلهما لا يختلطان ولا يمتزجان.

ثم يأتى الاستفهام الإنكارى أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ؟ أى: أإله مع الله- تعالى- هو الذي فعل ذلك؟ كلا، ليس مع الله- تعالى- آلهة أخرى فعلت ذلك.

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ أى: بل أكثر هؤلاء المشركين، لا يعلمون الأمور على وجهها الصحيح، لجهلهم، وعكوفهم على ما ورثوه عن آبائهم بدون تفكير أو تدبر.

وعبر بأكثرهم، لأن هناك قلة منهم تعلم الحق، لكنها تنكره جحودا وعنادا.

يقول : ( أمن جعل الأرض قرارا ) أي : قارة ساكنة ثابتة ، لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم ، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة ، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ، كما قال في الآية الأخرى : ( الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ) [ غافر : 64 ] .

( وجعل خلالها أنهارا ) أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها ، وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك ، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض ، سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه ، ( وجعل لها رواسي ) أي : جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها ; لئلا تميد بكم ( وجعل بين البحرين حاجزا ) أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا ، أي : مانعا يمنعها من الاختلاط ، لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا ، فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه ، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها : أن تكون عذبة زلالا يسقى الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب ، والمقصود منها : أن يكون ماؤها ملحا أجاجا ، لئلا يفسد الهواء بريحها ، كما قال تعالى : ( وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ) [ الفرقان : 53 ] ; ولهذا قال : ( أإله مع الله ) أي : فعل هذا ؟ أو يعبد على القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم صحيح ، ( بل أكثرهم لا يعلمون ) أي : في عبادتهم غيره .

يقول تعالى ذكره: أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم خير وهو لا يضرّ ولا ينفع, أم الذي جعل الأرض لكم قرارا تستقرّون عليها لا تميد بكم (وَجَعَلَ ) لكم (خِلالَهَا أَنْهَارًا ) يقول: بينها أنهارا(وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ) وهي ثوابت الجبال،

(وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ) بين العذب والملح, أن يفسد أحدهما صاحبه (أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ) سواه فعل هذه الأشياء فأشركتموه في عبادتكم إياه؟

وقوله: (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) يقول تعالى ذكره: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله, وما عليهم من الضرّ في إشراكهم في عبادة الله غيره, وما لهم من النفع في إفرادهم الله بالألوهة, وإخلاصهم له العبادة, وبراءتهم من كلّ معبود سواه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[61] هذا تدبير عجيب، ولا يُدرك تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض سابحة في الهواء، متحركة في كل لحظة، وهي مع ذلك قارَّة فيما يبدو لسكانها، فهذا تدبير أعجب، وفيه مع ذلك رحمة ونعمة، ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين، مضطربين، ولكانت أشغالهم مُعنتة لهم.

وقفة

[61] ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ البحر المالح والبحر العَذب ﴿حَاجِزًا﴾ يمنع من اختلاطهما، فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما.

تفاعل

[61] ﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ﴾ سَبِّح الله الآن.

وقفة

[61] ﴿أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ استفهام استنكاري.

وقفة

61 ﴿بَل هُم قَومٌ يَعدِلونَ﴾ رغم أن الكلمة فى أصل معناها العدل والمساواة، إلا أنها جاءت هنا لمعنى مخيف، فهم يساوون ويعدلون آلهتهم بالله عز وجل، والعياذ بالله.

الإعراب :

- ﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً: ﴾

- بدل من أَمَّنْ خَلَقَ» الواردة في الآية الكريمة السابقة وتعرب اعرابها. قرارا: مفعول به ثان لجعل بمعنى «صير» او حال اذا كان المعنى خلق الأرض قرارا منصوب وعلامة نصبه الفتحة بمعنى دحاها وسواها للاستقرار عليها. و الْأَرْضَ»: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً: ﴾

- معطوفة بالواو على جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً» وتعرب اعرابها. و «خلال» ظرف مكان متعلق بجعل وهو مضاف. و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: بين جهاتها المختلفة. اي اوجد بين اصقاعها انهارا لترويها.

- ﴿ وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ: ﴾

- تعرب اعراب وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً» و خِلالَها» جار ومجرور متعلق بجعل و رَااسِيَ» ممنوع من الصرف على وزن-مفاعل- بمعنى جبالا ترسخها.

- ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً: ﴾

- تعرب اعراب وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً» اي برزخا او سدا. و الْبَحْرَيْنِ»: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه مثنى والنون عوض عن تنوين المفرد وحركته.

- ﴿ أَءلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة السابقة. اكثر: مبتدأ مرفوع بالضمة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. لا: نافية لا عمل لها. يعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وحذف مفعولها بمعنى: لا يعلمون الحق ويشركون به سبحانه. وجملة لا يَعْلَمُونَ» في محل رفع خبر المبتدأ.'

المتشابهات :

| البقرة: 100 | ﴿أَوَ كُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهۡدٗا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 63 | ﴿لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ |

|---|

| النحل: 75 | ﴿رِزۡقًا حَسَنٗا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| النحل: 101 | ﴿قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفۡتَرِۢۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 24 | ﴿هَٰذَا ذِكۡرُ مَن مَّعِيَ وَذِكۡرُ مَن قَبۡلِيۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| النمل: 61 | ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ حَاجِزًاۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| لقمان: 25 | ﴿لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| الزمر: 29 | ﴿هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [61] لما قبلها : الدليل الثاني: استقرار الأرض، وشق الأنهار، ووجود الجبال، وفصْل ما بين الماء العذب والمالح، قال تعالى:

﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أمن:

انظر: الآية: 60 من هذه السورة.

أإله:

انظر: الآية: 60، من هذه السورة.

مدارسة الآية : [62] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ .. ﴾

التفسير :

أي:هل يجيب المضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ ومن يكشف السوء أي:البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته،{ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ْ} أي:قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادَّكرتم ورجعتم إلى الهدى، ولكن الغفلة والإعراض شامل لكم فلذلك ما أرعويتم ولا اهتديتم.

ثم تنتقل السورة- للمرة الثالثة- إلى لفت أنظارهم إلى الحقيقة التي هم يحسونها في خاصة أنفسهم، وفي حنايا قلوبهم فتقول: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ والمضطر: اسم مفعول من الاضطرار الذي هو افتعال من الضرورة.

والمراد به: الإنسان الذي نزلت به شدة من الشدائد. جعلته يرفع أكف الضراعة إلى الله- تعالى- لكي يكشفها عنه.

أى: وقولوا لنا- أيها المشركون-: من الذين يجيب دعوة الداعي المكروب الذي نزلت به المصائب والرزايا؟ ومن الذي يكشف عنه وعن غيره السوء والبلاء؟ إنه الله وحده، هو الذي يجيب دعاء من التجأ إليه، وهو وحده- سبحانه- الذي يكشف السوء عن عباده، على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته.

وقولوا لنا- أيضا-: من الذي يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أى: من الذي يجعلكم يخلف بعضكم بعضا. قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ هو الذي فعل ذلك.

كلا، بل الله وحده- عز وجل- هو الذي يجيب المضطر، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجعلكم خلفاء الأرض، ولكنكم قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ أى: ولكنكم زمانا قليلا هو الذي تتذكرون فيه نعم الله- تعالى- عليكم، ورحمته بكم.

وختم- سبحانه- هذه الآية بتلك الجملة الحكيمة، لأن الإنسان من شأنه- إلا من عصم الله- أنه يذكر الله- تعالى- عند الشدائد، وينساه عند الرخاء.

وصدق الله إذ يقول: وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ، وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ، فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ .

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد ، المرجو عند النوازل ، كما قال : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) [ الإسراء : 67 ] ، وقال تعالى : ( ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) [ النحل : 53 ] . وهكذا قال هاهنا : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) أي : من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه ، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه .

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي تميمة الهجيمي ، عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يا رسول الله ، إلام تدعو ؟ قال : " أدعو إلى الله وحده ، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك ، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك " . قال : قلت : أوصني . قال : " لا تسبن أحدا ، ولا تزهدن في المعروف ، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، واتزر إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، [ وإن الله - تبارك تعالى - لا يحب المخيلة ] .

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر ، فذكر اسم الصحابي فقال : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا يونس - هو ابن عبيد - حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي ، عن جابر بن سليم الهجيمي قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محتب بشملة ، وقد وقع هدبها على قدميه ، فقلت : أيكم محمد - أو : رسول الله ؟ - فأومأ بيده إلى نفسه ، فقلت : يا رسول الله ، أنا من أهل البادية ، وفي جفاؤهم ، فأوصني . فقال : " لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه ، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ، ولا تسبن أحدا " . قال : فما سببت بعده أحدا ، ولا شاة ولا بعيرا .

وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقا ، وعندهما طرف صالح منه .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا علي بن هاشم حدثنا عبدة بن نوح ، عن عمر بن الحجاج ، عن عبيد الله بن أبي صالح قال : دخل علي طاوس يعودني ، فقلت له : ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن ، فقال : ادع لنفسك ، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه .

وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن ، والأرض بمن فيها ، فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض ، فأجعله في الهواء ، فأكله إلى نفسه .

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل - حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي - قال هذا الرجل : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني ، فركب معي ذات مرة رجل ، فمررنا على بعض الطريق ، على طريق غير مسلوكة ، فقال لي : خذ في هذه ، فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لي فيها ، فقال : بل هي أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق ، وفيه قتلى كثير ، فقال لي : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر ، وجمع عليه ثيابه ، وسل سكينا معه وقصدني ، ففررت من بين يديه وتبعني ، فناشدته الله وقلت : خذ البغل بما عليه . فقال : هو لي ، وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل ، فاستسلمت بين يديه وقلت : إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين ؟ فقال : [ صل ] وعجل . فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد ، فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول : هيه . افرغ . فأجرى الله على لساني قوله تعالى : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) ، فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي ، وبيده حربة ، فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده ، فخر صريعا ، فتعلقت بالفارس وقلت : بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] الذي يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء . قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما .

وذكر في ترجمة " فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية " قالت : هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة ، فوقف جواد جيد بصاحبه ، وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء ، فقال للجواد : ما لك ؟ ويلك . إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم . فقال له الجواد : وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل ؟ فقال : لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري . فجرى الجواد عند ذلك ، ونجى صاحبه ، وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا في حجره ، واشتهر أمره بين الناس ، وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك ، وبلغ ملك الروم أمره ، فقال : ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله في بلده ، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده ، فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه ، حتى استوثق ، ثم خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل ، وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره ، فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال : اللهم ، إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت ، قال : فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ، ورجع الرجل سالما .

وقوله تعالى : ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) أي : يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف ، كما قال تعالى : ( إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) [ الأنعام : 133 ] ، وقال تعالى : ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) [ الأنعام : 165 ] ، وقال تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) [ البقرة : 30 ] ، أي : قوما يخلف بعضهم بعضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية : ( ويجعلكم خلفاء الأرض ) أي : أمة بعد أمة ، وجيلا بعد جيل ، وقوما بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد ، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض ، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين ، كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد ، فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ، ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ، ثم يكثرهم غاية الكثرة ، ويذرأهم في الأرض ، ويجعلهم قرونا بعد قرون ، وأمما بعد أمم ، حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية ، كما قدر ذلك تبارك وتعالى ، وكما أحصاهم وعدهم عدا ، ثم يقيم القيامة ، ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله ; ولهذا قال تعالى : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ) أي : يقدر على ذلك ، أو إله مع الله يعبد ، وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ( قليلا ما تذكرون ) أي : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ، ويهديهم إلى الصراط المستقيم .

يقول تعالى ذكره: أم ما تُشركون بالله خير, أم الذي يجيب المضطّر إذا دعاه, ويكشف السوء النازل به عنه؟

كما حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, قوله: (وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) قال: الضرّ.

وقوله: (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرْضِ ) يقول: ويستخلف بعد أمرائكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: (أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ) يقول: أإله مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بكم, وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: (قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ ) يقول: تَذَكُّرًا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا, فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[62] إذا تكالبت عليك الدنيا فتذكر: ﴿أمَّن يُجِيب﴾، وإذا تخلى عنك الناس وابتعدوا فاستشعر: ﴿فَإِنِّي قَرِيب﴾ [البقرة: 186].

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ هل تشعر بالحزن والاختناق؟ هل تحس بالضيق والتعب والانقطاع؟ ها هي لحظتك السانحة والاضطرار، قل يا رب.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ نحن مضطرون على الدوام نتفاوت فقط، في قدرتنا على استشعار ذلكم الاضطرار قبل رفع يديك تذكر أنك مضطر حقيقة مهما كنت في عافية.

وقفة

[62] ﴿أمَّن يُجيب المُضطرَ﴾ الابتهال إلى الله لا يخيب صاحبه أبدًا، المشركون كانوا يدعون ﷲ إذا اضطروا، فيُجيب الله دعاءهم، فكيف بالمؤمنين؟!

وقفة

[62] ﴿أمَّن يجيب المضطر﴾ وإن عظم عليك مطلبك؛ فتذكر من بلغ من الكبر عتيًا واشتعل رأسه شيبًا، فنادى ربه نداءً خفيًّا، فوهب له ربه وليًّا.

تفاعل

[62] ﴿أمَّن يجيب المضطر﴾ اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ كم من بابٍ مغلقٍ فتحَتْه يدٌ متضرِّعة ما خيبها الله!

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ لن يخذل اللهُ عبدًا اضطر فبكى، ثم رفع يديه فاشتكى.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ كل مضطر من مؤمن أو كافر فإن الله قد وعده بالإجابة إذا دعاه.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ غلف ضعفك وحاجتك وقلة حيلتك بغلاف التوكل والثقة، وارسلها دعوة خالصة لله، واستقبل الفرج.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ هذا من حق الله الخالص كخلق السموات، لا يجيب المضطر إلا الله، لا تبحث عن أحد غيره.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ عندما تتوالي المحن ويستحكم البلاء؛ يصبح الفرج وكشف الضر أقرب من ذي قبل، لمن تضرع إلي ربه بصدق ويقين.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ قرن بين المضطر والدعاء؛ لبيان أن المضطر هو: من لا يجد ملاذًا إلا ربه.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ عندما تشتد الكروب، وتتنوع الخطوب، وتستحكم حلقات المحن، وتزداد الهموم، وتكثُر المصائب؛ فافزع إلى ربك ﷻ مصليًا، تـائـبًا، داعيًا، منيبًا وراغبًا.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ ما أقرب الواعد والوعد، فهلا قرب الموعود؟!

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ» [أحمد 2/367، وحسنه الألباني]، فكيف بدعوة مظلوم صالح تقي؟!

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ قال عبد الله بن أبي صالح المكي: «دخل طاووس يعودني (أي في مرض)، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ادعُ الله لي، فقال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه».

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ قال ابن الجوزي: «فإياك أن تستطيل مدة الإجابة، وكن ناظرًا إلى أنه المالك، وإلى أنه الحكيم في التدبير، والعالم بالمصالح، وإلى أنه يريد اختبارك، ليبلو أسرارك، وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك، وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك إلى غير ذلك، وإلى أنه يبتليك بالتأخير، لتحارب وسوسة إبليس، وكل واحدة من هذه الأشياء تقوِّي الظن في فضله، وتوجِب الشكر له، إذ أهَّلَك بالبلاء لتلتفِت إلى سؤاله، وإن فقرَ المضطر إلى اللجوء إليه غنًى كله».

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها؛ فليس لك إلا الدعاء واللجوء إلى الله، بعد أن تُقدِّم التوبة من الذنوب.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ لا ملك، لا طبيب، لا مصلح، لا أحد إلا الله تعالـى.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ أيقنتُ أن كل وجع يُشفى إن رفعنا للمولى الشكوى.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ هناك أسباب يحصل بها استجابة الدعاء، كانكسار القلب، وخضوعه، واجتماع القصد، انكسر لربك تنكسر همومك.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ كم من باب أحكم إغلاقه وما من بارق أمل بفتحه، ففتحته يد متضرعة لله، فما خيبها الله!

وقفة

[62] الرقية دعاء ومسألة، وإظهار للحاجة والافتقار إلى الله تعالى وحده، وطلب كشف السوء، ولن يقوم أحدٌ بكل هذا أكثر من صاحب المرض؛ فعليه الالتجاء إلى ربه القائل: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾، ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾ [البقرة: 186].

وقفة

[62] جاءت امرأة إلى الإمام الجنيد تشتكي أن ابنها ضاع، فقال لها: اذهبي واصبري، فعادت إليه ففعلت مثل ذلك مرات إلى أن قالت: عيل صبري (أي نفد صبري)، ولم يبق لي طاقة، فادعُ لي، فقال الجنيد: إن كان كما قلت، فاذهبي، فقد رجع ابنك، فمضت ثُمَّ عادت تشكره، فقيل للجنيد: كيف عرفت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾.

وقفة

[62] إذا اجتمع في الإنسان تمام الضعف مع تمام التوكل على الله؛ كانت دعوته أصوب والله منه أقرب ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ حالة احتياج، ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ حالة بؤس، ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ حالة انتفاع، هذه الثلاثة هي أحوال البشر في الدعاء.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين, صحيح كل أسلحة العالم وتحالفاتهم تتلاشى أمام الدعاء.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ ويَكْشِفُ السّوءَ ويَجعلُكمْ خُلَفاءَ الأرض﴾ ثلاثة أفضال عظيمة يجمعها الله لمن ينادي: «يا ربّ»، وصدق الله حين وصَفَ نفسه بـ: ﴿فَلِنِعْمَ المجيبون﴾ [الصافات: 75]، تناديه نداءً واحدًا فيعدِّد لك وعليك الإجابات.

وقفة

[62] ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض﴾ سبحان من يجيب دعوة المضطر، ويجعل من يشاء خليفة في الأرض!

عمل

[62] أمضطرٌّ أنت؟ ادعُ الله فقد وعدك بثلاث: ﴿يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ فإذا دعوته أجابك، ﴿ويكشف السوء﴾ يكشف عنك ما أساءك، ﴿ويجعلكم خلفاء الأرض﴾ يبدل حالك، فيعلو أمرك، وتكون العاقبة لك، فمن أسعد منك بربك؟!

وقفة

[62] تأمل كيف جمع الله بين إجابة المضطر، وكشف الضر، ويكونوا خلفاء في الأرض، في آية واحدة: ﴿أَمَّن يُجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ ويَكْشِفُ السّوءَ ويَجعلُكمْ خُلَفاءَ الأرض﴾، وتأمل في قصة موسى حين قتل ثم أناب، واضطر إلى ربه؛ فتاب عليه واصطفاه: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ * وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: 40، 41]، فهل بعد هذا ييأس مضطر أو مذنب تائب؟

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ تذكر حاجة مِن حاجاتك صعبت عليك، وادع الله تعالى وألح عليه في الدعاء أن ييسرها لك.

وقفة

[62] ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ لا يعصم من الفتن والشرور شيء كتوحيد الله.

تفاعل

[62] ﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ﴾ سَبِّح الله الآن.

الإعراب :

- ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ: ﴾

- أمن: اعربت. يجيب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. المضطر: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اي يستجيب له.

- ﴿ إِذا دَعاهُ: ﴾

- اذا: ظرف لما يستقبل من الزمن مبني على السكون متضمن معنى الشرط خافض لشرط متعلق بجوابه. وجوابه محذوف لتقدم معناه. دعاه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم-ضمير الغائب- في محل نصب مفعول به. وجملة دَعاهُ» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ: ﴾

- الجملتان معطوفتان بواوي العطف على يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ» وتعربان اعرابها والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-في محل نصب مفعول به اول والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ خُلَفاءَ الْأَرْضِ: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الارض: مضاف اليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ أَءلهٌ مَعَ اللهِ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الستين.

- ﴿ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ: ﴾

- قليلا: صفة نائبة عن المصدر-المفعول المطلق- التقدير: تذكرا قليلا. ما: زائدة مهملة. تذكرون: اصلها: تتذكرون. حذفت احدى التاءين تخفيفا وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وحذف مفعول تَذَكَّرُونَ» لانه معلوم. بمعنى: تتذكرون نعماءه عليكم.'

المتشابهات :

| الأعراف: 3 | ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ |

|---|

| النمل: 62 | ﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ |

|---|

| الحاقة: 42 | ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [62] لما قبلها : الدليل الثالث: إجابة المضطر، والاستخلاف في الأرض، قال تعالى:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أمن:

انظر: الآية: 60، من هذه السورة.

ويجعلكم:

وقرئ:

ونجعلكم، بالنون، وهى قراءة الحسن، فى رواية.

أإله:

انظر الآية: 60، من هذه السورة.

تذكرون:

1- بتاء الخطاب، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بياء الغيبة، وهى قراءة الحسن، والأعمش، وأبى عمرو.

3- تتذكرون، بتاءين، وهى قراءة أبى حيوة.

مدارسة الآية : [63] :النمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ .. ﴾

التفسير :

أي:من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحر، حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم، وتيسيره الطريق وجعل ما جعل لكم من الأسباب التي تهتدون بها،{ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} أي:بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر.{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} فعل ذلك؟ أم هو وحده الذي انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره وعبدتم سواه؟{ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم وتسويتهم به غيره.

ثم انتقلت السورة الكريمة- للمرة الرابعة- إلى لفت أنظارهم إلى نعمه- سبحانه- عليهم في أسفارهم فقال- تعالى-: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

أى: وقولوا لنا- أيها المشركون-: من الذي يرشدكم في أسفاركم إلى المكان الذي تريدون الذهاب إليه، عند ما تلتبس عليكم الطرق، وأنتم بين ظلمات البحر وأمواجه، أو وأنتم في متاهات الأرض وفجاجها.

وقولوا لنا: مَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أى: ومن الذي يرسل لكم الرياح لتكون مبشرات بقرب نزول المطر، الذي هو رحمة من الله- تعالى- لكم، بعد أن أصابكم اليأس والقنوط؟

أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ هو الذي فعل ذلك، كلا، فما فعل ذلك أحد سواه.

وقوله- سبحانه-: تَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ تأكيد لوحدانيته وقدرته وتنزيه له- تعالى- عن الشرك والشركاء.

أى: تنزه الله وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين، فهو الواحد الأحد في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله.

يقول : ( أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ) أي : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية ، كما قال : ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) [ النحل : 16 ] ، وقال تعالى : ( وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) الآية [ الأنعام : 97 ] .

( ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ) أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطر ، يغيث به عباده المجدبين الأزلين القنطين ، ( أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ) .

القول في تأويل قوله تعالى : أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا (1) بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63)

يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير, أم الذي يهديكم في ظلمات البرّ والبحر إذا ضللتم فيهما الطريق, فأظلمت عليكم السبل فيهما؟

كما حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج قوله: (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) والظُّلماتِ في البر ضلاله الطريق, والبحر, ضلاله طريقه وموجه وما يكون فيه. قوله: (وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ) يقول: والذي يرسل الرياح بُشرا لموتان الأرض بين يدي رحمته, يعني: قدام الغيث الذي يحيي موات الأرض. وقوله: (أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) يقول تعالى ذكره: أإله مع الله سوى الله يفعل بكم شيئا من ذلك فتعبدوه من دونه, أو تشركوه في عبادتكم إياه (تعالى الله) يقول: لله العلوّ والرفعة عن شرككم الذي تشركون به, وعبادتكم معه ما تعبدون.

------------------------

الهوامش :

(1) (في اللسان: نشر) وقوله تعالى (وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته) نشرا بضم النون والشين وقرئ نشرًا ونشرًا بضم النون وفتحها وسكون الشين والقراءة المشهورة نشرًا، بضم وسكون

المعاني :

التدبر :

وقفة

[63] ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية.

وقفة

[63] ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ في أحلك الأحوال والأماكن والأزمنة لن تُعدم الهداية والبُشرى والرحمة، فالأمر لله من قبل ومن بعد.

وقفة

[63] ﴿وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ﴾ لو تفكر الإنسان بانتظام رزقه لكفاه إيمانًا بربه، ولكنه اعتاد عليه فذهبت هيبته من قلبه.

اسقاط

[63] ﴿وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ تَعَالَى اللَّـهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ هل سألت نفسك يومًا: ما مصيرك لو توقفت الرياح، فانقطعت السحب، فانقطع المطر، فمات الزرع، وهلك الضرع؟! ماذا يكون مصيرك؟!

تفاعل

[63] ﴿أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ تَعَالَى اللَّـهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ سَبِّح الله الآن.

الإعراب :

- ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ: ﴾

- أمن: اعربت. يهديكم: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع.

- ﴿ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ: ﴾

- في ظلمات: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة بمعنى في حالة كونكم اي وانتم كائنون في الظلمات حائرين او يهديكم بالنجوم في السماء والعلامات في الارض اذا اسدل الليل استاره عليكم وانتم مسافرون في البر والبحر. البر: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. والبحر: معطوفة بالواو على الْبَرِّ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «من يهديكم» وتعرب مثلها. الرياح: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ: ﴾

- بشرا حال من الرياح بمعنى «مبشرات» واصلها بفتح الشين اي جمع «بشير» فسكنت الشين تخفيفا. بين: ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق ببشرا وهو مضاف. يدي: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لانه مثنى وحذفت النون للاضافة وهو مضاف. رحمته: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة بمعنى: أمام رحمته وهو المطر وسمي رحمة لان فيه حياة للناس والارض.

- ﴿ أَءلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الستين. تعالى: اي تنزه: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ عَمّا يُشْرِكُونَ: ﴾

- اصلها: عن حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعن. يشركون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة يُشْرِكُونَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به. التقدير: يشركونه او بمعنى يشركون معه سبحانه من الاصنام. او تكون «ما» مصدرية فتكون جملة يُشْرِكُونَ» صلة الموصول الحرفي لا محل لها. و «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلقا به تعالى الله. اي تنزه الله عن شركهم.'

المتشابهات :

| الأعراف: 57 | ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ |

|---|

| الفرقان: 48 | ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ |

|---|

| النمل: 63 | ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [63] لما قبلها : الدليل الرابع: إرشاد الناس في ظلمات البر والبحر، وإرسال الرياح، قال تعالى:

﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أمن:

انظر الآية: 60، من هذه السورة.

أإله:

1- انظر الآية: 60، من هذه السورة.