الإحصائيات

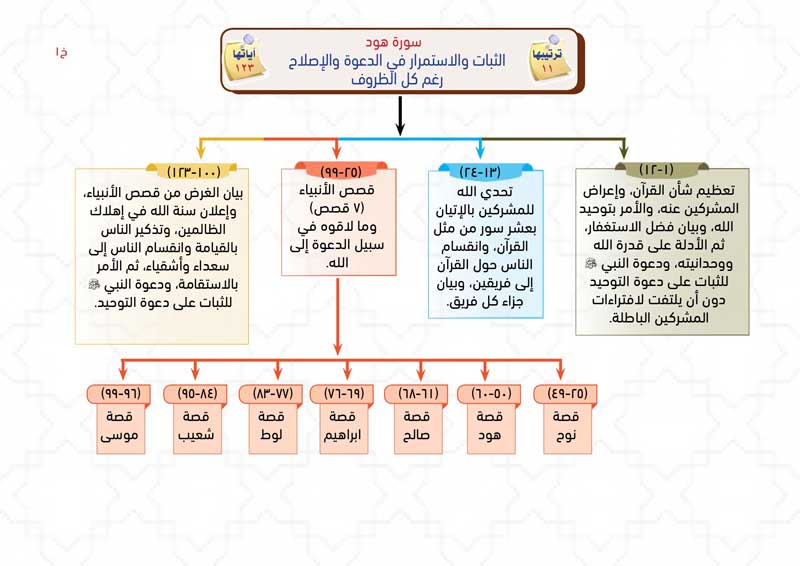

سورة هود

| ترتيب المصحف | 11 | ترتيب النزول | 52 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 14.00 |

| عدد الآيات | 123 | عدد الأجزاء | 0.65 |

| عدد الأحزاب | 1.30 | عدد الأرباع | 5.90 |

| ترتيب الطول | 8 | تبدأ في الجزء | 11 |

| تنتهي في الجزء | 12 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 5/29 | آلر: 2/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (8) عدد الآيات (3)

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ في الآيةِ السَّابقةِ أنَّه ﴿يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ﴾؛ بَيَّنَ هنا سِعَةَ علمِه تعالى وتكفُّلَه بأرزاقِ مخلوقاتِه وخلقَه السماواتِ والأرضِ، وأنَّ حكْمَةَ الخَلْقِ هي الاختبارُ، وتكذيبَ المشركينَ بالبعثِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (9) الى الآية رقم (12) عدد الآيات (4)

لَمَّا تأخَّرَ عنهم العذابُ الذي توعَّدَهم به النَّبيُ ﷺ بَيَّنَ اللهُ هنا ما يدلُ على كفرِهم وكونِهم مستحقِّينَ العذابَ لِمَا جُبِلُوا عليه من كفرِ نعمةِ اللهِ، ثُمَّ تسليةُ النَّبي ﷺ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة هود

الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف/ التوازن (أو: الثبات على الحق دون تهور أو ركون)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • السورة تقدم 7 نماذج من الأنبياء الكرام:: في ظل هذه الأجواء تنزل سورة "هود" لتقول: اثبتوا واستمروا في الدعوة. نزلت بهدف : تثبيت النبي ﷺ والذين معه على الحق. نزلت تنادي: الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف.

- • سورة هود شيبت النبي ﷺ:: ذكرت السورة 7 نماذج من الأنبياء الكرام، وصبرهم على ما لاقوه من أقوامهم، كل منهم يواجه الجاهلية الضالة ويتلقى الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهديد والإيذاء، وهم: نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، موسى. وهم الأنبياء أنفسهم الذين ذُكروا في سورة الشعراء والعنكبوت (لكن ليس بنفس هذا الترتيب). وأيضًا نفس الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأعراف إلا إبراهيم (وبنفس ترتيب هود). وكأنها تقول للنبي ﷺ وأصحابه: هذا ما حدث للأنبياء قبلكم، أصابتهم المحن ولاقوا من المصاعب ما لاقوا خلال دعوتهم، ومع هذا ثبتوا وصبروا واستمروا؛ فاثبتوا واصبروا واستمروا مثلهم.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «هود».

- • معنى الاسم :: هو نبي الله هود عليه السلام، أرسله الله إلى عاد في الأحقاف التي تقع جنوب الجزيزة العربية بين عُمان وحضر موت.

- • سبب التسمية :: لتكرار اسمه فيها خمس مرات، ولأنه ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: : لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: رعاية الله عز وجل لأوليائه ولطفه بهم في أوقات الشدائد والمحن.

- • علمتني السورة :: أن التوحيد أول الواجبات: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن العبرة بالأحسن، لا بالأكثر! فالله لم يقل: (أكثر عملًا)، بل قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

- • علمتني السورة :: أن أقارن بين خاتمة المجرمين والمؤمنين، فقد وجدت الكافرين في النار، ليس لهم أولياء يدفعون عنهم العذاب الأليم، أما المؤمنون فـ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (23)، فالفريق الأول (الكفار) مثلهم كمثل الأعمى الأصم، والفريق الثاني (المؤمنون) كالبصير السميع، وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (24).

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْت»، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كَوِّرَتْ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة هود من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

• عَنْ كَعْب الأحبار قَالَ: «فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ الْأَنْعَامُ، وَخَاتِمَتُهَا هُودٌ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة هود من السور الخمس التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم (حديث: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ» سبق قبل قليل).

• سورة هود احتوت على أطول قصة لنوح في القرآن الكريم، وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور، ولا سورة الأعراف على طولها، ولا سورة نوح التي أفردت لقصته.

• سورة هود تشبه سورة الأعراف من حيث الموضوع؛ فكلتاهما تتناولان قصة التوحيد في مواجهة الجاهلية على مدار التاريخ من خلال قصص الأنبياء، ولكن تبقى لكل سورة أسلوبها الخاص؛ فمثلًا نجد سورة الأعراف ركزت وفصلت كثيرًا في قصة موسى خاصة مع بني إسرائيل في ما يقارب من 70 آية من السورة، بينما قصة موسى ذكرت في 4 آيات من سورة هود، ونجد سورة هود فصلت أكثر في قصة نوح من سورة الأعراف.

• سورة هود وسورة النحل تعتبر من أطول سور المئين، فهما من أطول سور القرآن الكريم بعد سور السبع الطِّوَال.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نصبر ونستمر في الدعوة إلى الله رغم كل الظروف، دون أي تهور أو ركون.

• أن نستغفر الله دومًا ونتوب إليه: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، فإذا تم هذا كان العيشُ الهانئ في الدنيا: ﴿يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾، والتكريم في الآخرة: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾، وإلا كان التهديد والوعيد بعذاب الآخرة الدائم: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (3).

• أن نراقب الله في السر والعلن: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (5).

• أن نجتهد في طلب الرزق، متيقنين أن الله هو الرزاق: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (6).

• ألا نتكبر إذا أصابنا الخير بعد الشر؛ بل نشكر الله تعالى على نعمه: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ (10).

• أن نراجع مشروعاتنا في الحياة؛ هل سننتفع بها في الآخرة؟: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (16).

• أن نعمل أعمالًا صالحة تشهد لنا بها الأشهاد يوم القيامة: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ (18).

• أن نتقي ظلم أنفسنا بالمعاصي، أو ظلم غيرنا بإضلالهم: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ (18، 19).

• أن نصلي ركعتين، ثم ندعو الله ونتضرع إليه أن يرزقنا الإخبات إليه (أي: التواضع والتسليم له): ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (23).

• ألا نحتقر أحدًا في دعوتنا لمكانته الاجتماعية أو المادية: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (27).

• أن نحتسب في تعليم المسلمين ودعوتهم إلى الله: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـه﴾ (29).

• أن نكثر من زيارة الضعفاء، ونقدّم لهم الهدايا والعطايا: ﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ﴾ (30).

• ألا نيأس إذا قَلَّ من يسمع نصحنا، أو كَثُرَ مخالفونا؛ فإنَّ الأنبياء قد أفنوا أعمارهم الطويلة في الدعوة، ولم يستجب لبعضهم إلا القليل: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (40).

• أن نُذَكِّر من حولنا بنعم الله تعالى عليهم وإحسانه لهم: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه﴾ (61).

• أن نلقي السلام، وأن نرد بأحسن منه، فضيوف إبراهيم عليه السلام حين دخلوا سلموا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا﴾ (69)، وهو رد: ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ هم حيـَّوه بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث، ورد عليهم بالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت، فكان رد إبراهيم عليه السلام بأحسن من تحيتهم.

• أن نتم الكيل والوزن، ولا نبخس الناس أشياءهم: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (85).

• أن نفتش في أنفسنا: هل ظلمنا أحدًا في عرض، أو مال، أو غيره، ثم نردّ الحقوق لأهلها: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (85).

• أن نبتعد عن الظلم والظالمين: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (113).

• أن نحافظ على أداء الصلوات أول وقتها مع الجماعة: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ (114).

• أن ننكر على أهل البدع أو المجاهرين بالمعاصي بأسلوب حكيم: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ (116).

تمرين حفظ الصفحة : 222

مدارسة الآية : [6] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ .. ﴾

التفسير :

أي:جميع ما دب على وجه الأرض، من آدمي، أو حيوان بري أو بحري، فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقهاعلى الله.

{ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا} أي:يعلم مستقر هذه الدواب، وهو:المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه، وتأوي إليه، ومستودعها:المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها، وعوارض أحوالها.

{ كُلِّ} من تفاصيل أحوالها{ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} أي:في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة، والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع قد أحاط بها علم الله، وجرى بها قلمه، ونفذت فيها مشيئته، ووسعها رزقه، فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها، وأحاط علما بذواتها، وصفاتها.

قال الآلوسى ما ملخصه: الدابة اسم لكل حيوان ذي روح، ذكرا كان أو أنثى. عاقلا أو غيره، مأخوذ من الدبيب وهو في الأصل المشي الخفيف.. واختصت في العرف بذوات القوائم الأربع.

والمراد بها هنا المعنى اللغوي باتفاق المفسرين ... » .

قال- تعالى- وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ، إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

والمراد برزقها: طعامها وغذاؤها الذي به قوام حياتها.

والمعنى: وما من حيوان يدب على الأرض، إلا على الله- تعالى- غذاؤه ومعاشه، فضلا منه- سبحانه- وكرما على مخلوقاته.

وقدم- سبحانه- الجار والمجرور عَلَى اللَّهِ على متعلقه وهو رِزْقُها لإفادة القصر. أى على الله وحده لا على غيره رزقها ومعاشها.

وكون رزقها ومعاشها على الله- تعالى- لا ينافي الأخذ بالأسباب، والسعى في سبيل الحصول على وسائل العيش، لأنه- سبحانه- وإن كان قد تكفل بأرزاق خلقه، إلا أنه أمرهم بالاجتهاد في استعمال كافة الوسائل المشروعة من أجل الحصول على ما يغنيهم ويسد حاجتهم.

قال- تعالى-: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، فَامْشُوا فِي مَناكِبِها، وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

وجملة وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها بيان لشمول علمه- سبحانه- لكل شيء في هذا الكون.

والمستقر والمستودع: اسما مكان لمحل الاستقرار والإيداع للدابة في هذا الكون، سواء أكان ذلك في الأصلاب أم في الأرحام أم في القبور أم في غيرها.

قال الشوكانى: أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ، عن ابن عباس في قوله وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها قال: حيث تأوى. ومستودعها قال: حيث تموت.

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال:

مستقرها في الأرحام ومستودعها حيث تموت.

قال: ويؤيد هذا التفسير الذي ذهب اليه ابن مسعود ما أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض، أتيحت له إليها حاجة، حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض، فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتني» .

وقوله: كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ تذييل قصد به بيان دقة علمه- سبحانه- بعد بيان شمول هذا العلم وإحاطته بكل شيء.

والتنوين في كُلٌّ هو تنوين العوض، أى: كل ما يتعلق برزق هذه الدواب ومستقرها ومستودعها مسجل في كتاب مبين، أى: في كتاب واضح جلى ظاهر في علم الله- سبحانه-، بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ.

أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات ، من سائر دواب الأرض ، صغيرها وكبيرها ، بحريها ، وبريها ، وأنه ) يعلم مستقرها ومستودعها ) أي : يعلم أين منتهى سيرها في الأرض ، وأين تأوي إليه من وكرها ، وهو مستودعها .

وقال علي بن أبي طلحة وغيره ، عن ابن عباس : ( ويعلم مستقرها ) أي : حيث تأوي ، ( ومستودعها ) حيث تموت .

وعن مجاهد : ( مستقرها ) في الرحم ، ( ومستودعها ) في الصلب ، كالتي في الأنعام : وكذا روي عن ابن عباس والضحاك ، وجماعة . وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهنا ، كما ذكره عند تلك الآية : فالله أعلم ، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك ، كما قال تعالى : ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ) [ الأنعام : 38 ] وقوله : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) [ الأنعام : 59 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6)

قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله: ( وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ) ، وما تدبّ دابّة في الأرض .

* * *

و " الدابّة " " الفاعلة " ، من دبّ فهو يدبّ، وهو دابٌّ، وهي دابّة. (1)

* * *

(إلا على الله رزقها ) ، يقول: إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها ، هو به متكفل، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عَيْشُها.

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

17959- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين، قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، قال مجاهد، في قوله: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ، قال: ما جاءها من رزقٍ فمن الله، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعًا، ولكن ما كان من رزقٍ فمن الله.

17960- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال ، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ، قال: كل دابة

17961- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) ، يعني: كلّ دابة ، والناسُ منهم.

* * *

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن كل مالٍ فهو " دابة " (2) ، وأن معنى الكلام: وما دابة في الأرض ، وأن " من " زائدة. (3)

* * *

وقوله: ( ويعلم مستقرها ) ، حيث تستقر فيه، وذلك مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهارًا ، (ومستودعها) الموضع الذي يودعها، إما بموتها ، فيه ، أو دفنها . (4)

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

17962- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن التيمي، عن ليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ( مستقرها ) حيث تأوي ، ( ومستودعها ) ، حيث تموت.

17963- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ( ويعلم مستقرها ) ، يقول: حيث تأوى ، ( ومستودعها ) ، يقول: إذا ماتت.

17964- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي، عن ليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: (يعلم مستقرها ومستودعها) ، قال: " المستقر "، حيث تأوي ، و " المستودع "، حيث تموت.

* * *

وقال آخرون: ( مستقرّها ) ، في الرحم ، (ومستودعها ) ، في الصلب.

*ذكر من قال ذلك:

17965- حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ( ويعلم مستقرها ) ، في الرحم ، ( ومستودعها ) ، في الصلب، مثل التي في " الأنعام ". (5)

17966- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه عن ابن عباس، قوله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها)، فالمستقر ما كان في الرحم، والمستودع ما كان في الصلب.

17967- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: ( ويعلم مستقرها) ، يقول: في الرحم ، (ومستودعها) ، في الصلب.

* * *

وقال آخرون: " المستقر " في الرحم ، و " المستودع " ، حيث تموت.

*ذكر من قال ذلك:

17968- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ويعلى، وابن فضيل، عن إسماعيل، عن إبراهيم، عن عبد الله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) ، قال: " مستقرها " ، الأرحام ، و " مستودعها ": الأرض التي تموت فيها.

17969-. . . . قال، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن مرة، عن عبد الله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) ، " المستقر " الرحم، و " المستودع " المكان الذي تموت فيه.

* * *

وقال آخرون : ( مستقرها ) ، أيام حياتها ، ( ومستودعها ) ، حيث تموت فيه.

* ذكر من قال ذلك:

17970- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس قوله: ( ويعلم مستقرها ومستودعها )، قال: (مستقرها) ، أيام حياتها، و (مستودعها): حيث تموت ، ومن حيث تبعث.

* * *

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه فيه، لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ما رزقت الدواب من رزق فمنه، فأولى أن يتبع ذلك أن يعلم مثواها ومستقرها دون الخبر عن علمه بما تضمنته الأصلاب والأرحام.

* * *

ويعني بقوله: (كل في كتاب) ، [مبين] ، عدد كل دابة، (6) ومبلغ أرزاقها ، وقدر قرارها في مستقرها، ومدة لبثها في مستودعها. كل ذلك في كتاب عند الله مثبت مكتوب ، (مبين)، يبين لمن قرأه أن ذلك مثبت مكتوب قبل أن يخلقها ويوجدها. (7)

وهذا إخبارٌ من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه ، أنه قد علم الأشياء كلها، وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها ، يقول لهم تعالى ذكره: فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم، فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم ، واستغشوا عليه ثيابهم؟

------------------------

الهوامش :

(1) انظر تفسير " الدابة " فيما سلف 14 : 21 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

(2) في المطبوعة : " كل ماش فهو دابة " ، والذي أثبته هو نص المخطوطة ، و " المال " عند العرب ، الإبل والأنعام ، وسائر الحيوان مما يقتنى . وهذا وجه . ولكن الذي في مجاز القرآن ، وهذا نص كلامه ، فهو " كل آكل " ، ولا قدرة لي على الفصل في صواب ما قاله أبو عبيدة ، لأن نسخة المجاز المطبوعة ، ربما وجد فيها خلاف لما نقل عن أبي عبيدة في الكتب الأخرى .

(3) هذا نص أبي عبيدة في مجاز القرآن 1 : 285 .

(4) انظر تفسير " المستقر " ، و " المستودع " فيما سلف 1 : 539 / 11 : 434 ، 562 - 572 / 12 : 358 ، 359 .

(5) انظر تفسير " سورة الأنعام " 11 : 562 - 572 . والآثار هناك .

(6) زدت ما بين القوسين ، لأني رجحت أنه حق الكلام ، وأن الناسخ ظن أنه تكرار فتركه .

(7) انظر تفسير " مبين " فيما سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ربنا خصص هنا قال: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ فأين دواب السماء؟ وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ﴾ [الشورى: 29] أي: في الأرض والسماء، لكن قال هنا: (في الأرض) فماذا عن دواب السماء؟ الذي يحدده السياق، السياق أصلًا في الآية وفيما بعدها على من في الأرض، على سكان الأرض، والسورة على أهل الأرض، بداية من أولها: ﴿يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ [5] وما قبلها في الأرض.

لمسة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ قال: (دابة) ولم يقل: مخلوق، (الدبيب) منك والرزق على الله.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ فقه الدواب في تحصيل كامل الأرزاق: (متوكلة على ربها، باذلة لسبب رزقها)، كن مثلها.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ في أبعد بقعة، خلف أحراش النسيان، حشرة ضعيفة، لا تفهم عن هذا الكون شيئًا؛ تكفل الله برزقها.

عمل

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ كيف تقلق أيها الإنسان؟! أيرزق الله الدواب ويتركك أنت؟! توكل على الله؛ يأتك الرزق.

لمسة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ لم يقل: (وما من أحد)؛ ليبين أن (الرزق مرتبط بالدب في الأرض).

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ الدواب في (يقينها برزقها) أعقل من كثير من الناس.

عمل

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ لا تحمل هم رزقك؛ لأن الله تكفل لك به، لكن احمل هم التوفيق لشكر الله عليه!

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ من سوء الظن بالله؛ أن تعلم بأن الله تكفل برزق كل دابة عجماء ثم تظن أنه يضيع عبده الموحد.

عمل

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ يرزق النملة في جحرها أفلا يرزقك؟! يا من خلقك بيده وأسجد لك ملائكته، كل ما عليك أن تتوكل عليه.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾، ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [الرعد: 2]، ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، آيات تُضفي عليك هدوءًا وخشوعًا مهما ضاقت بك الدنيا.

لمسة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ تدبر في قوله تعالى: (علىٰ)، جعل الرزق حقًّا أحقه الله على نفسه، فالزم ذاته العلية برزق العباد.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ في أجواء مكة والدعوة إلى الله تواجه هجومًا شرسًا يضيق فيه الخناق على أرزاق أتباعها؛ تأتي هذا الآية بردًا وسلامًا لتعلق القلوب بالله، وأن استقامة العبد على طاعة ربه لن تنقص من رزقه، برغم مكر وكيد أعداء الدين.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ ما هي الدابة؟ الدابة هي اسم لكل حيوان ذي روح، عاقل أو غير عاقل، ويحتاج إلى رزق، إذن هي مطلقة، ليس المعنى ما يدب على ظهر الأرض، فيدخل فيه كل الزواحف والحشرات ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ [النور: 45]، كل شيء.

لمسة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ لم يقل: (رزقها على الله), لأن أسلوب الحصر يعني: على الله وحده ضمانًا وكفالة وتيسيرًا وتسهيلًا حتى تستكمل كل رزقها، وهذه المعاني لا تتأتى إلا مع الحصر.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ الدواب في يقينها برزقها أعقل من كثير من الناس.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ أيرزق الجميع ويتركك؟! كن مطمئنًّا، رزقك لن يفوتك.

وقفة

[6] قال عامر بن عبد قيس: «آيات في كتاب الله إذا ذكرتهن، لا أبالي على ما أصحبت أو أمسيت: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾ [الأنعام: 17]، ﴿ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر: 2]، ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾».

وقفة

[6] لا بد لكل مخلوق من الرزق: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام؛ هو داخل في هذا الرزق! فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقًا حسنًا، وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثًا، والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به؛ فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه، وتقديره يكون رحمة لصاحبه.

وقفة

[6] إذا خشيت الفقر فتأمل: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾، وإذا خشيت الموت فتأمل: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ [المنافقون: 11]، فرزقك وأجلك مكتوب.

وقفة

[6] الرزق مقسوم ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾، حتى مع عجز كثير من الدواب عن الاسترزاق ﴿كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: 60].

عمل

[6] ﴿إن الله هو (الرزّاق)﴾ [الذاريات: 58]، يبسط الرزق لمن يشاء، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾؛ يُعطي فيُغني، لا تسأل سواه، ولا تلجأ لغيره.

وقفة

[6] عجبًا لقلب يطرق جميع أبواب الأسباب في تحصيل رزق (قلبه وبدنه وعقله ...) عدا باب الرزاق، وهو يقرأ: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾!

وقفة

[6] ما الفرق بين الأجر والرزق؟ الجواب: الأجر قد يكون هو الجزاء علي العمل, ويقال فيما كان عقد, وما يجري مجرى العقد، أما الرزق فقد يستعمل للنصيب, ويستعمل للقوت الذي يتغذى به البدن, وذلك نحو قوله تعالي: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾، وقال: ﴿وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: 60]، ولا يصح أن يقال في هذا: أجر، وقد يستعمل الرزق للمطر, قال تعالي: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً﴾ [غافر: 13], وله استعمالات أخري.

عمل

[6] من أسمائه سبحانه الرزاق؛ يبسط الرزق لمن يشاء ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾؛ يُعطي فيُغني، فلا تسأل سواه، ولا تلجأ لغيره.

عمل

[6] إذا خَوَّفك الشيطان من الفقر؛ فرُدَّه بالرزق المكتوب: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾، وإذا خوفك من الموت والقتل؛ فرده بالأجل المكتوب: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: 61].

عمل

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط بذواتها وصفاتها .

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ تأملوا هذه الآية العظيمة ستجدون السعادة، ولن تحملوا هَمَّ شيء، فكل شيء بيده جل جلاله.

وقفة

[6] سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق خلقه ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾.

وقفة

[6] عجبًا لقلب يطرق جميع أبواب الأسباب في تحصيل رزق (قلبه وبدنه وعقله)، عدا باب الرزاق وهو يقرأ: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾.

وقفة

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ فأين أماكن الحركة؟ عندما قال: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ يعني يرزقها أينما كانت تمشي أو مستقرة، سواء في المستقر أو غير المستقر، ضمن لها ربنا رزقها قبل أن تأتي إلى الأرض، يرزقها من أمها.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ فقه الدواب في تحصيل كامل الأرزاق: متوكلة على ربها, باذلة لسبب رزقها, فلو كان الإنسان مثلها لرزق كما يرزق الطير.

لمسة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ الآية تضمنت عدة دلالات على العموم: جاء بـ (من) الاستغراقية (مِن دَابَّةٍ) الدالة على الشمول لجميع الدواب، قال: (دَابَّةٍ) وهي أعم شيء في الأحياء تشمل كل الأحياء، قال: (إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا) بتقديم قصر الرزق على الله دون غيره، المستقر والمستودع والزمان والمكان والمصدر، قال: (كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) كل ما يتعلق بالدوابِّ، كل شيء عن كل دابة، كل ما يحصل لها قبل أن تأتي، أين رزقها، أين تتفرق، كل المعلومات بلا استثناء في كتاب مدوَّن مسطور، هذا علم.

لمسة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ وعدٌ وضمان صادق، فإن قيل: كيف قال: (على الله) بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل؛ لأن الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدًا في الضمان؛ لأنه لما وعد به صار واقعًا لا محالة؛ لأنه لا يخلف الميعاد.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ تأملوا هذه الآية العظيمة ستجدون السعادة ولن تحملوا هم شيء فكل شيء بيده ﷻ.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ صحارٍ مُقفرة، أو جليدٍ متحجِّر، أراضٍ نائية، أو محيطاتٍ متعمّقة، لكلِّ كائن فيها أرزاقٌ؛ تكفَّل الخالق بها.

عمل

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ لا تُكثِر في التَّفكير بِمُستَقبَلكَ ورِزْقِكَ، فلنْ تنَالَ أكثَرَ أو أقل مما كتبهُ اللهُ لك، عليكَ فقطْ أن تبذُلَ الأسبابَ وتَجْتَهد.

عمل

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ كن على يقين أن الله الذي خلقك وخلق الخلق تكفَّل برزقك، ولا تستعجل؛ لأنه سيسوقه إليك، وييسره لك بإذنه، وفي الأجل الذي اختاره سبحانه الرزاق ذو القوة المتين.

وقفة

[6] ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ إذا كان رزقك على الكريم؛ فلماذا الضيق والحزن؟!

عمل

[6] تأمل الحشرات الصغيرة، وكيف ضمن خالقها لها رزقها، ثم اعمل بأحد أسباب الرزق المباحة متوكلًا على الله سبحانه ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾.

لمسة

[6] ﴿إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ لم يقل: (رزقها على الله)، لأن المعنى: على الله وحده ضمانًا وكفالة وتيسيرًا وتسهيلًا حتى تستكمل كل رزقها.

لمسة

[6] ﴿إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ لم يقل: (رزقها على الله)، وتقديم (على الله) قبل (رزقها) لإفادة القصر، أي على الله لا على غيره، و(على) تدل على اللزوم، ومعلوم أن الله لا يلزمه أحد بشيء، فأفاد معنى اللزوم ضمان الرزق لكل الخلق؛ لأن الله إذا وعد وجب وقوع ما وعد به.

وقفة

[6] ﴿عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾، وقال: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: 15]، فما فائدة السعى وهو مضمون؟ الجواب: أنه تكفل برزقها على الوجه المعتاد والمشروع لمصالح العالم وعمارة الدنيا، وكما يخلق الولد على الوجه المعتاد من الوطىء وغيره، وإن كان قادرًا على إيجاده اختراعًا أوليًا.

لمسة

[6] قدّم الخبر: ﴿عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ للحصر، يعني رزقها على الله حصرًا، ليس على غيره، هو الذي ضمن لها رزقها حصرًا، هو حصر كل دابة على رزقه وحصر الرزق عليه، ولو قال: (رزقها على الله) فليس فيها حصر.

وقفة

[6] ﴿عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ قال أحدهم: «كان بين يدي قمح فجاء طير فأخذ حبة وطار، ثم جاء فأخذ أخرى، فاتبعته فإذا هو يضعها في فم عصفور أعمى».

وقفة

[6] ﴿رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ ذكرت الآية الكريمة (الرزق) و(المستقر), فمن لطائفها: أن ـ(رزقك) قد يكون في غير (مستقرك) الذي تقيم به.

وقفة

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ المستودع عند أكثر المفسرين (القبر)، فكأننا ودوابنا في قبورنا ودائع، (ولابد يومًا أن ترد الودائع).

وقفة

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ مستودعها: مكان موتها، سماه مستودعًا ليبين أنها تكون فيه فترة ثم تبعث لتحاسب، ومستقرها: الأرحام.

وقفة

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ المأوى أي: المكان الذي تأوي إليه الدواب بعد أن تسرح، وأما مستودعها فهو مكان دفنها وموتها.

عمل

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ تكفل الله برزقك، وعِلم مستقرك ومستودعك؛ حريٌّ بك أن تُعظـِّمه في قلبك.

وقفة

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ كلمة (مستقر) في اللغة: اسم مفعول، ومصدر، واسم مكان، واسم زمان، يعلم استقرارها، ومكان استقرارها، وزمان استقرارها، في كلمة واحدة، وكذلك (مستودع) ينطبق عليها المكان والزمان والمصدر.

وقفة

[6] ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما.

الإعراب :

- ﴿ وما من دابة في الأرض: ﴾

- الواو استئنافية. من: حرف جر زائد للاستغراق. أما \"ما\" فهي نافية لا عمل لها. دابة: اسم مجرور لفظًا مرفوع محلًا لأنه مبتدأ رغم كونه نكرة الّا أنه موصوف. في الأرض: جار ومجرور في محل جر صفة -نعت- لدابة. المعنى: وما دابة في الوجود والمراد بالدابة هنا العالم الحيواني الماشي على الأرض.

- ﴿ إلاّ على الله رزقها: ﴾

- إلّا: أداة حصر لا عمل لها. على الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر مقدم. رزق: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة و \"ها\" ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة والجملة الاسمية على الله رزقها \"في محل رفع خبر المبتدأ.

- ﴿ ويعلم مستقرها ومستودعها: ﴾

- الواو: استئنافية أو حالية والجملة بعدها في مجل نصب حال أي وهو يعلم. يعلم: فِعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. مَستقر: مفعول به منصوب بالفتحة و \"ها\" ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ومستودعها: معطوفة بالواو على \"مستقرها\" وتعرب إعرابها والجملة الفعلية \"يعلم مستقرها\" في محل رفع خبر للمبتدأ \"هو\".

- ﴿ كل في كتاب مبين: ﴾

- كل: مبتدأ مرفوع بالضمة أي كل ذلك .. أو كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها مثبت في اللوح المحفوظ. في كتاب الله: جار ومجرور متعلق بخبر \"كل\". مبين: صفة -نعت- لكتاب مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. '

المتشابهات :

| الأنعام: 38 | ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ |

|---|

| هود: 6 | ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : وبعد بيان تمام قدرة الله وتمام علمه؛ ذكرَ هنا مظهر من مظاهر علمه وقدرته، قال تعالى:

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى أنه{ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة{ و} حين خلق السماوات والأرض{ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} فوق السماء السابعة.

فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى عليه، يدبر الأمور، ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية، والأحكام الشرعية. ولهذا قال:{ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} أي:ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه، فينظر أيكم أحسن عملا.

قال الفضيل بن عياض رحمه الله:"أخلصه وأصوبه"

قيل يا أبا علي:"ما أخلصه وأصوبه"؟.

فقال:إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، لم يقبل.

وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا.

والخالص:أن يكون لوجه الله، والصواب:أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة، وهذا كما قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}

وقال تعالى:{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد، وأدى ما أمر به، فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك، فأولئك هم الخاسرون، ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم.

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء، فقال:{ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ}

أي:ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت، لم يصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب، وقدحوا فيما جئت به، وقالوا:{ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ} ألا وهو الحق المبين.

ثم ساق- سبحانه- ما يشهد بعظيم قدرته فقال- تعالى-: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ....

والأيام جمع يوم، والمراد به هنا مطلق الوقت الذي لا يعلم مقداره إلا الله- تعالى-.

أى: وهو- سبحانه- الذي أنشأ السموات والأرض وما بينهما، على غير مثال سابق، في ستة أيام من أيامه- تعالى-، التي لا يعلم مقدار زمانها إلا هو.

وقيل: أنشأهن في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا.

قال سعيد بن جبير- رضى الله عنه-: كان الله قادرا على خلق السموات والأرض وما بينهما في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام، تعليما لعباده التثبت والتأنى في الأمور.

وقد جاءت آيات تدل على أنه- سبحانه- خلق الأرض في يومين، وخلق السموات في يومين وخلق ما بينهما في يومين، وهذه الآيات هي قوله- تعالى-: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً، ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ، وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها، وَبارَكَ فِيها، وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ. ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً، قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ. فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها ... .

وجملة وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ اعتراضية بين قوله خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وبين لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ويجوز أن تكون حالية من فاعل خلق وهو الله- تعالى- وعرش الله- تعالى- من الألفاظ التي لا يعلمها البشر إلا بالاسم. وقد جاء ذكر العرش في القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة.

ونحن مكلفون بأن نؤمن بأن له- سبحانه- عرشا، أما كيفيته فنفوض علمها إليه- تعالى-.

والمعنى: أن الله- تعالى- خلق السموات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه قبل خلقهما ليس تحته شيء سوى الماء.

قالوا: وفي ذلك دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل وجود السموات والأرض.

قال القرطبي: قوله: وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ بين- سبحانه- أن خلق العرش والماء، كان قبل خلق الأرض والسماء ...

ثم قال: وروى البخاري عن عمران بين حصين قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بنى تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بنى تميم» قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقالوا: جئنا لنتفقه في الدين، ولنسألك عن هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر.

قال: «إن الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. ثم خلق السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء» .

وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء.

وروى الإمام أحمد عن لقيط بن عامر العقيلي قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك .

والعماء: السحاب الرقيق، أى فوق سحاب مدبرا له، وعاليا عليه. والسحاب ليس تحته سوى الهواء، وليس فوقه سوى الهواء. والمراد أنه ليس مع الله- تعالى- شيء آخر.

وقوله- سبحانه- لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا جملة تعليلية. ويبلوكم من الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان.

أى: خلق ما خلق من السموات والأرض وما فيهما من كائنات، ورتب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من أسباب معاشكم، ليعاملكم معاملة من يختبر غيره، ليتميز المحسن من المسيء، والمطيع من العاصي، فيجازى المحسنين والطائعين بما يستحقون من ثواب، ويعاقب المسيئين والعاصين بما هم أهله من عقاب.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف قيل: أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت الى حسن وأحسن، فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟

قلت: الذين هم أحسن عملا هم المتقون وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو مقصود الله- تعالى- من عباده، فخصهم بالذكر، واطرح ذكر من وراءهم، تشريفا لهم، وتنبيها على مكانهم منه، وليكون ذلك لطفا للسامعين، وترغيبا في حيازة فضلهم .

ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة ببيان موقف الكافرين من البعث والحساب فقال:

وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.

أى، ولئن قلت يا محمد لهؤلاء الكافرين الذين أرسلك الله لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، لئن قلت لهم إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ يوم القيامة مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ الذي سيدرككم في هذه الدنيا عند نهاية آجالكم لَيَقُولَنَّ لك هؤلاء الكافرون على سبيل الإنكار والتهكم ما هذا الذي تقوله يا محمد إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أى: إلا سحر واضح جلى ظاهر لا لبس فيه ولا غموض.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف إلا ساحر مبين فتكون الإشارة بقوله هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أى: أنه في زعمهم يقول كلاما ليسحرهم به، وليصرفهم عما كان عليه آباؤهم وأجدادهم.

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك لونا من ألوان غرور المشركين، كما بين أحوال بعض الناس في حالتي السراء والضراء فقال- تعالى-:

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء ، وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك ، كما قال الإمام أحمد :

حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " اقبلوا البشرى يا بني تميم " . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا . قال : " اقبلوا البشرى يا أهل اليمن " . قالوا : قد قبلنا ، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان ؟ قال : " كان الله قبل كل شيء ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء " . قال : فأتاني آت فقال : يا عمران ، انحلت ناقتك من عقالها . قال : فخرجت في إثرها ، فلا أدري ما كان بعدي .

وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة ; فمنها : قالوا : جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال : " كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية : غيره ، وفي رواية : معه - وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السموات والأرض " .

وفي صحيح مسلم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء " .

وقال البخاري في تفسير هذه الآية : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك " . وقال : " يد الله ملأى لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار " وقال " أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فإنه لم يغض ما في يده ، وكان عرشه على الماء ، وبيده الميزان يخفض ويرفع " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن عدس ، عن عمه أبي رزين - واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق العقيلي - قال : قلت : يا رسول الله ، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : " كان في عماء ، ما تحته هواء وما فوقه هواء ، ثم خلق العرش بعد ذلك " .

وقد رواه الترمذي في التفسير ، وابن ماجه في السنن من حديث يزيد بن هارون به وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

وقال مجاهد : ( وكان عرشه على الماء ) قبل أن يخلق شيئا . وكذا قال وهب بن منبه ، وضمرة بن حبيب ، وقاله قتادة ، وابن جرير ، وغير واحد .

وقال قتادة في قوله : ( وكان عرشه على الماء ) ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض .

وقال الربيع بن أنس : ( وكان عرشه على الماء ) فلما خلق السموات والأرض ، قسم ذلك الماء قسمين ، فجعل نصفا تحت العرش ، وهو البحر المسجور .

وقال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه .

وقال إسماعيل بن أبي خالد ، سمعت سعدا الطائي يقول : العرش ياقوتة حمراء .

وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى : ( وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ) فكان كما وصف نفسه تعالى ، إذ ليس إلا الماء وعليه العرش ، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام ، والعزة والسلطان ، والملك والقدرة ، والحلم والعلم ، والرحمة والنعمة ، الفعال لما يريد .

وقال الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن قول الله : ( وكان عرشه على الماء ) على أي شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريح .

وقوله تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) أي : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له ، ولم يخلق ذلك عبثا ، كما قال تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) ، وقال تعالى : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) [ المؤمنون : 115 ، 116 ] ، وقال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 56 ] .

وقوله : ( ليبلوكم ) أي : ليختبركم ( أيكم أحسن عملا ) ولم يقل : أكثر عملا بل ( أحسن عملا ) ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل ، على شريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط .

وقوله : ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) يقول تعالى : ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم ، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض ، [ كما قال تعالى : ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) [ الزخرف : 87 ] ، ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ] وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) [ العنكبوت : 61 ] ، وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة ، الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة ، كما قال تعالى : ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم : 27 ] ، وقال تعالى : ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ) [ لقمان : 28 ] وقولهم : ( إن هذا إلا سحر مبين ) أي : يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث ، وما يذكر ذلك إلا من سحرته ، فهو يتبعك على ما تقول .

القول في تأويل قوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (7)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الله الذي إليه مرجعكم أيها الناس جميعًا ، ( وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ) ، يقول: أفيعجز من خلق ذلك من غير شيء أن يعيدكم أحياءً بعد أن يميتكم؟

* * *

وقيل: إن الله تعالى ذكره خلق السموات والأرض وما فيهن في الأيام الستة، فاجتُزِئَ في هذا الموضع بذكر خلق السموات والأرض ، من ذكر خلق ما فيهنّ.

17971- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها من كل دابة يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل . (8)

17972- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: (في ستة أيام) ، قال: بدأ خلق الأرض في يومين، وقدّر فيها أقواتها في يومين.

17973- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ، وفرغ منها يوم الجمعة ، فخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة . قال : فجعل مكان كل يوم ألف سنة.

17974- وحدثت عن المسيب بن شريك، عن أبي روق، عن الضحاك: (وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام) ، قال: من أيام الآخرة، كل يوم مقداره ألف سنة . ابتدأ في الخلق يوم الأحد، وختم الخلق يوم الجمعة ، فسميت " الجمعة "، وسَبَت يوم السبت فلم يخلق شيئًا

* * *

وقوله: (وكان عرشه على الماء) ، يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن ، (9) كما:-

17975- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: (وكان عرشه على الماء) ، قبل أن يخلق شيئًا .

17976- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، نحوه.

17977- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.

17978- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة: (وكان عرشه على الماء) ، ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض.

17979- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: (وكان عرشه على الماء) ، قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض.

17980- حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد، عن يعلى بن عطاء. عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربُّنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: في عَمَاءٍ ، (10)

ما فوقه هواء ، وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. (11)

17981- حدثنا ابن وكيع ، ومحمد بن هارون القطان الرازقي قالا حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله ، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عَماء ما فوقه هواء، وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء . (12)

17982- حدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر بن شميل قال، أخبرنا المسعودي قال، أخبرنا جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن ابن حصين ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى قومٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه، فجعل يبشِّرهم ويقولون: أعطنا ! حتى ساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا من عنده. وجاء قوم آخرون فدخلوا عليه، فقالوا: جئنا نسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونتفقه في الدين، ونسأله عن بدء هذا الأمر؟ قال: فاقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أولئك الذين خرجوا ! قالوا: قبلنا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر قبل كل شيء، ثم خلق سبع سماوات . ثم أتاني آت فقال: تلك ناقتك قد ذهبت، فخرجتُ ينقطع دونها السَّراب ، (13) ولوددتُ أنّي تركتها. (14)

17983- حدثنا محمد بن منصور قال ، حدثنا إسحاق بن سليمان قال ، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: (وكان عرشه على الماء) ، قال: كان عرش الله على الماء ، ثم اتخذ لنفسه جنّةً، ثم اتخذ دونها أخرى، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة قال: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ، [سورة الرحمن: 62] ، قال: وهي التي ( لا تعلم نفس ) ، أو قال: وهما التي لا تعلم نفس مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، [سورة السجدة: 17] . قال: وهي التي لا تعلم الخلائق ما فيها ، أو : ما فيهما ، يأتيهم كل يوم منها ، أو : منهما ، تحفة.

17984- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله: (وكان عرشه على الماء) ، قال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. (15)

17985- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن قوله: (وكان عرشه على الماء) ، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. (16)

17986- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن سعيد، عن ابن عباس، مثله. (17)

17987-. . . . قال، حدثنا الحسين قال ، حدثنا مبَشّر الحلبي، عن أرطاة بن المنذر قال: سمعت ضمرة يقول: إن الله كان عرشه على الماء، وخلق السموات والأرض بالحق، وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، ثم إن ذلك الكتاب سبّح الله ومجّده ألف عام قبل أن يخلق شيئًا من الخلق. (18)

17988- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق الله السموات والأرض، ثم قبض من صَفاة الماء [قبضة] ، (19) ثم فتح القبضة فارتفع دخانًا (20) ، ثم قضاهُنّ سبع سماوات في يومين. ثم أخذ طينة من الماء فوضعها مكان البيت، ثم دحا الأرض منها، ثم خلق الأقوات في يومين والسموات في يومين وخلق الأرض في يومين، ثم فرغ من آخر الخلق يوم السابع. (21)

* * *

وقوله: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) ، يقول تعالى ذكره: وهو الذي خلق السموات والأرض أيها الناس، وخلقكم في ستة أيام ، (ليبلوكم) ، يقول: ليختبركم (22) ، (أيكم أحسن عملا) ، يقول: أيكم أحسن له طاعة ، كما:-

17989- حدثنا عن داود بن المحبر قال ، حدثنا عبد الواحد بن زيد، عن كليب بن وائل، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه تلا هذه الآية: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا)، قال: أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله ، وأسرع في طاعة الله ؟ (23)

17990- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا)، يعني الثقلين.

* * *

وقوله: (ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين)، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن قلت لهؤلاء المشركين من قومك: إنكم مبعوثون أحياء من بعد مماتكم! فتلوت عليهم بذلك تنـزيلي ووحيي ، (ليقولن إن هذا إلا سحر مبين ) ، أي : ما هذا الذي تتلوه علينا مما تقول ، إلا سحر لسامعه، مبينٌ لسامعه عن حقيقته أنه سحر. (24)

* * *

وهذا على تأويل من قرأ ذلك: (إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ) ،

* * *

وأما من قرأ: (إِنْ هَذَا إِلا سَاحِرٌ مُبِينٌ)، فإنه يوجّه الخبر بذلك عنهم إلى أنهم وَصَفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فيما أتاهم به من ذلك ساحرٌ مبين.

* * *

قال أبو جعفر: وقد بينا الصواب من القراءة في ذلك في نظائره ، فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته ههنا. (25)

-----------------------

الهوامش :

(8) الأثر : 17971 - هذا حديث صحيح ، رواه مسلم في صحيحه 17 : 123 ، ورواه أحمد في مسنده 2 : 327 ، رقم : 8323 من ترقيم أخي رحمة الله عليه ، في الجزء الذي لم يطبع من المسند . ورواه أبو جعفر في تاريخه 1 : 28 ، 29 ، 32 ، جميعها من طريق القاسم بن بشر بن معروف ، والحسين بن علي الصدائي ، عن حجاج ، فهو صدر إسناد آخر غير هذا الإسناد ، وإن اتفق سائره . هذا وقد نبتت نابتة تريد أن تبطل نحو هذا الحديث بالرأي ، ثم بالطعن في الصحابي الجليل أبي هريرة . وسلك بعضهم إلى هذا مسلكا معيبا عند أهل العلم ، في استجلاب ضروب من الملفقات ، يريد بها مذمة رجل من أصحاب رسول الله ، غير متثبت من الأصل الذي يبنى عليه . فاللهم احفظ دينك من أهوائنا ، فما أهلك الدين والدنيا غير الهوى المسلط على عقولنا ونفوسنا . وفي هذا الأمر مقال ليس هذا مكانه .

(9) انظر تفسير " العرش " فيما سلف 12 : 482 / 14 : 587 / 15 : 18 .

(10) " العماء " ، في كلام العرب ، السحاب . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : " وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم ، ولا ندري كيف كان ذلك العماء " . وهذه كلمة عالم يعقل عن ربه ، ولا يتنكر لخبر رسوله المبلغ عنه ، العارف بصفاته ، ويقاس عليه مثله مما ورد في أحاديث بدء الخلق وأشباهها ، ما صح إسناد الخبر عن نبي الله ، بأبي هو وأمي . ونقل الترمذي في سننه عن أحمد ، عن يزيد بن هارون : " العماء : أي ليس معه شيء " .

(11) الأثر : 17980 - " حماد " ، هو " حماد بن سلمة " ، مضى مرارًا . " ويعلى بن عطاء العامري الطائفي " ، ثقة ، مضى برقم : 2858 ، 11527 ، 11529 ، 16579 . " ووكيع بن حدس " ، أو " ابن عدس " أبو مصعب العقيلي الطائفي ، ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 / 2 / 178 ، وابن أبي حاتم 4 / 2 / 36 . " وأبو رزين العقيلي " ، هو " لقيط بن عامر بن المنتفق " أو " لقيط بن صبرة " ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مضى برقم : 3223 مضى التفريق هناك بينه وبين " لقيط بن صبرة " ، وهذا الخبر رواه الطبري في تاريخه 1 : 19 من هذه الطريق نفسها . ورواه أحمد في مسنده 4 : 11 من طريق يزيد بن هارون عن حماد ، وص : 12 من طريق بهز ، عن حماد .

ورواه الترمذي في التفسير ، من طريق يزيد بن هارون ، وقال : " هذا حديث حسن " . ورواه ابن ماجه في سننه 1 : 64 ، رقم : 182 ، من طريق يزيد . انظر الأثر التالي رقم : 17981 .

(12) الأثر : 17981 - هو مكرر الأثر السالف ، ومضى تخريجه هناك .

" محمد بن هارون القطان الرازقي " ، شيخ الطبري ، هكذا جاء في المخطوطة أيضًا ، ومثله في التاريخ بغير " الرازقي " ، ولم أجد ذلك في الذي بين يدي من الكتب . وشيخ الطبري الذي مر مرارًا هو " محمد بن هارون بن إبراهيم الربعي الحربي البزاز " ، أبو نشيط " ، وجائز أن يكون وضع " القطان " مكان " البزاز " فهما متقاربان في المعنى . أما " الرازقي " ، فهذا مشكل . إنما يقال له " الحربي " أو " الربعي " وقد مضى " أبو نشيط " برقم : 9511 ، 10371 ، 14294 .

(13) هكذا في المخطوطة : " ينقطع دونها السراب " ، وهو صواب ، ودليله رواية أحمد في مسنده " فإذا السراب ينقطع بيني وبينها " ، بمعنى " ينتهي " ، كما يقال : " منقطع الوادي أو الرمل " ، حيث ينتهي إليه طرفه . يريد : ينتهي الطرف إلى منتهى السراب من قبل بصره ، فهو لا يراها . وروى صاحب اللسان حديث أبي ذر " فإذا هي يقطع دونها السراب " ( بضم الياء وفتح القاف وتشديد الطاء ) ، وقال : أي تسرع إسراعًا كثيرًا تقدمت به وفاتت ، حتى إن السراب يظهر دونها ، أي من ورائها ، لبعدها في البر . أما الحافظ ابن حجر في شرح حديث عمران بن حصين هذا ، فقد شرح رواية البخاري وهي " فإذا هي يقطع دونها السراب " وقال : يقطع ، بفتح أوله ، أي : يحول بيني وبين رؤيتها السراب " ، ( الفتح 6 : 207 ) .

(14) الأثر : 17982 - " خلاد بن أسلم " ، " أبو بكر الصفار " ، شيخ الطبري ، مضى برقم : 3004 ، 11512 ." والنضر بن شميل المازني النحوي " ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 11512 ، 16767 . " والمسعودي " ، هو " عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة " ، مضى مرارًا ، آخرها رقم : 15349 ." وجامع بن شداد المحاربي " ، ثقة ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 8289 ." وصفوان بن محرز بن زياد المازني " ، ثقة ، روى له الخمسة . مضى برقم : 6496 ، 12866 . " وابن حصين " ، هو " عمران بن حصين الخزاعي " ، صحابي . هذا الخبر رواه الطبري في تاريخه 1:19 بهذا الإسناد نفسه ورواه البخاري مطولا من طريق الأعمش ، عن جامع بن شداد ، ورواه مختصرًا من طريق سفيان ، عن جامع بن شداد ( الفتح 6 : 205 - 207 ) ، ومن طريق سفيان ( الفتح 8 : 76 ) . ورواه أحمد في مسنده من طرق ، من طريق سفيان عن جامع مختصرًا ( 4 : 426 ، 436 ) ومن طريق الأعمش ، عن جامع مطولا ( 4 : 431 ، 432 ) وهو إسناد البخاري بنحو لفظه . وروايته من هذه الطرق الصحاح ، تقيم رواية المسعودي ، لأن " المسعودي " قد تكلموا فيه ، وأنه اختلط بأخرة ، والمرضي من حديثه ما سمعه القدماء منه . وكأن " النضر بن شميل " ممن روى عنه قديمًا . وقد رواه الحاكم في المستدرك 2 : 341 من طريق روح بن عبادة عن المسعودي نفسه ، عن جامع بن شداد ، عن صفوان بن محرز ، عن بريدة الأسلمي الصحابي ، بلفظه وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي . ولا أدري متى سمع روح بن عبادة من المسعودي . فإن الاختلاف في " بريدة " و " عمران بن حصين " ، يحتاج إلى فضل تحقيق .

(15) الأثر : 17984 - رواه الحاكم في المستدرك 2 : 341 ، من طريق الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، وقال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي .

وسيأتي في الذي يليه من طريق الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، بلا واسطة . والأعمش يروي عن سعيد بن جبير . ورواه الطبري في تاريخه من هذه والطريق نفسها 1 : 20 ، 21 .

(16) الأثر : 19786 - هو مكرر الأثرين السالفين ، من طريق الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، بلا واسطة ، ورواه بها الطبري في تاريخه 1 : 21 .

(17) الأثر : 19786 - مكرر الثرين السالفين ، ورواه الطبري في تاريخه منها 1 : 21 .

(18) الأثر : 17987 - " مبشر الحلبي " ، هو " مبشر بن إسماعيل الحلبي " ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 17001 ، وكان في المطبوعة : " ميسر " ، وهو خطأ .

و " أرطاة بن المنذر السكوني " ، ثقة ، من أتباع التابعين ، مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 2 / 58 وابن أبي حاتم 1 / 1 / 326 . " وضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي " ثقة . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 / 2 338 ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 467 . وهذا الخبر رواه أبو جعفر في تاريخه 1 : 21 من هذه الطريق نفسها .

(19) في المطبوعة : " ثم قبض قبضة من صفاء الماء " ، لم يحسن قراءة ما في المخطوطة ، فغيرها . وزدت " قبضة " بين قوسين ، من رواية هذا الخبر ، بغير هذا الإسناد ، في تاريخ الطبري . " وصفاة الماء " ، كأنه عنى بها " الزبدة البيضاء " المذكورة في الأثر رقم : 2044 ، 7428 ، وفي الدر المنثور 3 : 322 ، من حديث الربيع بن أنس : " كان عرشه على الماء ، فلما خلق السماوات والأرض ، قسم ذلك الماء قسمين ، فجعل صفاء ( صفاة ) تحت العرش ، وهو البحر المسجور ، فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور ، فينزل منه مثل الطل ، وتنبت منه الأجسام " .

(20) في المطبوعة : " ثم قبض قبضة من صفاء الماء " ، لم يحسن قراءة ما في المخطوطة ، فغيرها . وزدت " قبضة " بين قوسين ، من رواية هذا الخبر ، بغير هذا الإسناد ، في تاريخ الطبري . " وصفاة الماء " ، كأنه عنى بها " الزبدة البيضاء " المذكورة في الأثر رقم : 2044 ، 7428 ، وفي الدر المنثور 3 : 322 ، من حديث الربيع بن أنس : " كان عرشه على الماء ، فلما خلق السماوات والأرض ، قسم ذلك الماء قسمين ، فجعل صفاء ( صفاة ) تحت العرش ، وهو البحر المسجور ، فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور ، فينزل منه مثل الطل ، وتنبت منه الأجسام " .

(21) في الأثر : 17988 - رواه الطبري في تاريخه 1 : 20 من طريق محمد بن سهل بن عسكر ، عن إسماعيل بن عبد الكريم ، مختصرًا .

(22) انظر تفسير " البلاء " فيما سلف 13 : 448 ، تعليق : 3 ، والمراجع هناك .

(23) الأثر : 17989 - " داود بن المحبر الطائي الثقفي " ، صاحب " كتاب العقل " ، شبه لا شيء ، كان لا يدري ما الحديث ، هكذا قال أحمد بن حنبل . وهو ضعيف صاحب مناكير ، وذكروا كتاب العقل ، فقال الدارقطني : " كتاب العقل ، وضعه أربعة ، أولهم ميسرة بن عبد ربه ، ثم سرقه منه داود بن المحبر ، فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة . وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء ، فركبه بأسانيد أخر . ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي ، فأتى بأسانيد أخر " . وقال الحاكم : " حدثونا عن الحارث بن أبي أسامة عنه بكتاب العقل ، وأكثر ما أودع في ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم " . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 / 1 / 223 ، وابن أبي حاتم 1 / 2 / 424 ." وعبد الواحد بن يزيد البصري " ، القاص ، شيخ الصوفية منكر الحديث ، ضعيف بمرة ، مترجم في تعجيل المنفعة ص : 266 ، وميزان الاعتدال 2 : 157، وابن أبي حاتم 3/1/20. " وكليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري " ، روى عن ابن عمر . ثقة ، وضعفه أبو زرعة ، مترجم في التهذيب ، والكبير 4 / 1 / 229 ، وابن أبي حاتم 3 / 2 / 167 . فهذا حديث ضعيف بمرة ، ولا أصل له .

(24) في المطبوعة : " إلا سحر لسامعه مبين حقيقته أنه سحر " ، وفي المخطوطة : " إلا سحر لسامعه عن حقيقته أنه سحر " ، وبين " سحر " و " لسامعه " حرف " ط " دلالة على الخطأ . وصواب العبارة ما أثبته إن شاء الله . وانظر تفسير " السحر " فيما سلف ص : 159 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

، وتفسير " مبين " فيما سلف من فهارس اللغة ( بين ) .

(25) انظر ما سلف 11 : 216 ، 217 ، 265 .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[7] ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ قال الطبري: «أفيعجز من خلق ذلك من غير شيء أن يعيدكم أحياءً بعد أن يميتكم؟!».

وقفة

[7] ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ﴾ الابتلاء هو الاختبار والامتحان، والفعل (يبلو) متعلق بـ (خَلَق)، يعني خلق هذه الأشياء من أجل امتحانكم ومن أجل ابتلائكم.

وقفة

[7] ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ بيان علة الخلق؛ وهي اختبار العباد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.

وقفة

[7] ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ في أيام ضعف الإسلام وفي أيام قوته تبقى الغاية واحدة هي الابتلاء، فالقوي والغني هل يشكر؟ والضعيف والفقير هل يصبر؟ حكمة عظيمة تسمو بالنفس البشرية في جميع أحوالها إلى الملأ الأعلى.

وقفة

[7] كل شيء خلقه الله لأجل العمل وجعل في الدنيا مغريات عاجلة ومن ورائها جنة آجلة اختبارا للسائرين ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

وقفة

[7] ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ماء ضخم المساحة، جليل الاتساع، ثم لا يعلم عنه علماء الفيزياء شيئًا، إننا لا ندري شيئًا عن الكون.

وقفة

[7] ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ هذا يدل على أنه الملك والمالك والحاكم، هو الذي خلق السموات والأرض إذن هو (مالك)، وصاحب العرش ملك، إذن هو مالك و(ملِك)، وإذا صار ملكًا فهو (حاكم)، وهذا يدل على أن ملكه وحكمه قديمان، عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض، فهو رب العرش العظيم.

لمسة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولم يقل: «أكثر عملًا»، بل: «أحسن عملًا»، ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون خالصًا لله -عز وجل- وعلى شريعة رسول الله ، فمتى فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط وبطل.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ التقوى في العمل بشيئين: أحدهما: إخلاصه لله؛ وهو أن يريد به وجه الله، لا يشرك بعبادة ربه أحدًا، والثاني: أن يكون مما أمره الله به وأحبه؛ فيكون موافقًا للشريعة.

وقفة

[7] في قوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه».

لمسة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ لم يقل سبحانه وتقدس: (أكثر عملًا) لأن العبرة بالأحسن، لا بالأكثر.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أحسن الأعمال ما ينظر إليه صاحبه بعين الاستصغار.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أحسن الأعمال ما لا يطلب صاحبه عليه عوضًا.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أحسن الأعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه في شهود المعبود.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أحسن الأعمال ما كان صاحبه أشد إخلاصًا فيه.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أحسن الناس عملًا أبعدهم عن ملاحظة نفسه.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ من كمال العمل وتمامه وإحسانه إخفاؤه وعدم الحديث عنه، الإخلاص عزيز.

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ قال البقاعي: «ففي ذلك الحث على محاسن الأعمال، والترقي دائمًا في مراتب الكمال».

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ من استحضر في كل تكليف يرد عليه أنه في ابتلاء واختبار والنتيجة فوز أو خسارة؛ فكيف سيتقبله؟

وقفة

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ كثرة الأعمال الصالحة يفعلها أغلب الناس لكن القليل منهم يوفق للعمل الخالص والصواب.

اسقاط

[7] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ من كمال العمل وتمامه وإحسانه إخفاؤه وعدم الحديث عنه، الإخلاص عزيز.

وقفة

[7] من فقه هذه الآية: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾: ١- أن العمل الدائم أحسن من المتقطع. ٢- أن محك الابتلاء هو الإخلاص والإتقان.

وقفة

[7] ﴿إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ أين السحر؟ هم لا يؤمنون بأن هنالك بعث، وينكرون الساعة وقد قالوا أنه يسحرهم بهذا الكلام وكلامه باطل بطلان السحر الذي لا حقيقة له فكلامه باطل وإنما هو من باب التزيين.

الإعراب :

- ﴿ وهو الذي: ﴾

- الواو: عاطفة. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الذي: اسم موصول في محل رفع خبر \"هو\".

- ﴿ خلق السماوات والأرض: ﴾

- الجملة: صلة الموصول لا محل لها. خلق: فعل ماضٍ على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. السماوات: مفعول به منصوب بالكسرة بدلًا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم والأرض معطوفة بالواو على \"السماوات\" منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.

- ﴿ في ستة أيام وكان: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخلق. أيام: مضاف إليه مجرور بالكسرة والواو عاطفة. كان: فعل ماضٍ ناقص مبني على الفتح.

- ﴿ عرشه علي الماء: ﴾

- عرش: اسم \"كان\" مرفوع بالضمة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. على الماء: جار ومجرور متعلق بخبر كان.

- ﴿ ليبلوكم: ﴾

- الجملة: بمعنى. ليختبركم أو يمتحنكم: اللام حرف جر للتعليل. يبلو: فعل مضارع منصوب بأنْ مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه: الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور وجملة \"يبلوكم\" صلة \"أن\" المصدرية المضمرة لا محل لها. و \"أن\" وما تلاها: بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بفعل \"خلق\".

- ﴿ أيّكم أحسن عملًا: ﴾

- أي: مبتدأ مرفوع بالضمة. الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم علامة جمع الذكور. أحسن: خبر \"أيكم\" مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف \"التنوين\" على وزن \"أفعل\" صيغة تفضيل. عملًا: تمييز منصوب بالفتحة.

- ﴿ ولئن قلت: ﴾

- الواو: استئنافية. اللام. موطئة للقسم -اللام المؤذنة- إنْ: حرف شرط جازم. قلت: فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإنْ والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة من قلت وما تلاها: اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه فلا محل لها من الإعراب. والتقدير: قلت لهم.

- ﴿ إنكم مبعوثون من بعد الموت: ﴾

- أي للحساب. الجملة: في محل نصب مفعول به -مقول القول- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم \"إنّ\" والميم علامة جمع الذكور. مبعوثون: خبر \"ان\" مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. من بعد: جار ومجرور متعلق بمبعوثون. الموت: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ ليقولنّ الذين كفروا: ﴾

- اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. يقولنّ: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الثقيلة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. كفروا: فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقهَ. وجملة \"كفروا\" صلة الموصول لا محل لها. وجملة \"ليقولن الذين كفروا\" جواب القسم المحذوف لا محل لها من الإعراب، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.

- ﴿ إن هذا إلاّ سحر مبين: ﴾

- إنْ: نافية بمعنى \"ما\" مهملة لأنها محففة. هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إلّا: أداة حصر لا عمل لها. سحر: خبر \"هذا\" مرفوع بالضمة. مبين: صفة لسحر مرفوعة مثلها بالضمة. '

المتشابهات :

| هود: 7 | ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلۡتَ إِنَّكُم مَّبۡعُوثُونَ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡمَوۡتِ﴾ |

|---|

| الملك: 2 | ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : وبعد بيان تمام قدرة الله وتمام علمه؛ عَرَّفَّ اللهُ عز وجل خَلْقَه بنفسِه، ثم بَيَّنَ أنه خَلَقَ السماوات والأرض لحكمة ابتلاء الخلق، قال تعالى:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

إنكم:

وقرئ:

أنكم، بفتح الهمزة.

سحر:

وقرئ:

ساحر، وهى قراءة فرقة.

مدارسة الآية : [8] :هود المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى .. ﴾

التفسير :

{ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ} أي:إلى وقت مقدر فتباطأوه، لقالوا من جهلهم وظلمهم{ مَا يَحْبِسُهُ} ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال"

{ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ} العذاب{ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} فيتمكنون من النظر في أمرهم.

{ وَحَاقَ بِهِمْ} أي:نزل{ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} من العذاب، حيث تهاونوا به، حتى جزموا بكذب من جاء به.

قال القرطبي ما ملخصه: الأمة: اسم مشترك يقال على ثمانية أوجه: فالأمة تكون الجماعة، كقوله- تعالى-: وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ ... والأمة: أيضا أتباع الأنبياء عليهم السلام، والأمة: الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به، كقوله- تعالى- إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً والأمة: الدين والملة، كقوله- تعالى-: إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ والأمة: الحين والزمان كقوله- تعالى-: وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ والأمة:

القامة وهو طول الإنسان وارتفاعه، يقال من ذلك: فلان حسن الأمة، أى القامة، والأمة:

الرجل المنفرد بدينه وحده، لا يشركه فيه أحد. قال صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده» والأمة: الأم. يقال: «هذه أمة زيد، أى أم زيد ... » والمراد بالأمة هنا: الحين والزمان والمدة.

والمعنى: ولئن أخرنا- بفضلنا وكرمنا- عن هؤلاء المشركين «العذاب» المقتضى لجحودهم لآياتنا، وتكذيبهم لرسلنا «إلى أمة معدودة» أى: إلى وقت معين من الزمان على حساب إرادتنا وحكمتنا: «ليقولن» على سبيل التهكم والاستهزاء، واستعجال العذاب، «ما يحبسه» أى: ما الذي جعل هذا العذاب الذي حذرنا منه محمد صلى الله عليه وسلم محبوسا عنا، وغير نازل بنا ...

ولا شك أن قولهم هذا، يدل على بلوغهم أقصى درجات الجهالة والطغيان، حيث قابلوا رحمة الله- تعالى- المتمثلة هنا في تأخير العذاب عنهم، بالاستهزاء والاستعجال، ولذا رد الله- تعالى- عليهم بقوله: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ، وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ أى: ألا إن ذلك العذاب الذي استعجلوه واستخفوا به، يوم ينزل بهم، لن يصرفه عنهم صارف، ولن يدفعه عنهم دافع، بل سيحيط بهم من كل جانب، بسبب استهزائهم به وإعراضهم عمن حذرهم منه.

واللام في قوله وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ موطئة للقسم، وجواب القسم قوله «ليقولن ما يحبسه» .

والأقرب إلى سياق الآية أن يكون المراد بالعذاب هنا: عذاب الاستئصال الدنيوي، إذ هو الذي استعجلوا نزوله، أما عذاب الآخرة فقد كانوا منكرين له أصلا، كما حكى عنهم- سبحانه- في الآية السابقة في قوله: وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.

قال الآلوسى: والظاهر بأن المراد العذاب الشامل للكفرة، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر وابن ابى حاتم عن قتادة قال: لما نزل اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا، فتناهى القوم قليلا، ثم عادوا إلى أعمالهم السوء: فأنزل الله- تعالى- أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ فقال أناس من أهل الضلالة: هذا أمر الله- تعالى- قد أتى، فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء، فأنزل الله هذه الآية» .

وفي قوله- سبحانه- إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ إيماء إلى أن تأخير العذاب عنهم ليس لمدة طويلة، لأن ما يحصره العد: جرت العادة في أساليب العرب أن يكون قليلا، ويؤيد ذلك أنه بعد فترة قليلة من الزمان نزل بهم في غزوة بدر القتل الذي أهلك صناديدهم، والأسر الذي أذل كبرياءهم.

وافتتحت جملة أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ بأداة الاستفتاح أَلا للاهتمام بمضمون الخبر، وللإشارة الى تحقيقه، وإدخال الروع في قلوبهم.

وعبر بالماضي حاقَ مع أنه لم ينزل بهم بعد، للإشارة، إلى أنه آت لا ريب فيه، عند ما يأذن الله- تعالى- بذلك.

وقوله : ( ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ) يقول تعالى : ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور ، وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ، ليقولن تكذيبا واستعجالا ( ما يحبسه ) أي : يؤخر هذا العذاب عنا ، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك ، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد .

و " الأمة " تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة ، فيراد بها : الأمد ، كقوله في هذه الآية : ( إلى أمة معدودة ) وقوله في [ سورة ] يوسف : ( وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ) [ يوسف : 45 ] ، وتستعمل في الإمام المقتدى به ، كقوله : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ) [ النحل : 120 ] ، وتستعمل في الملة والدين ، كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) [ الزخرف : 23 ] ، وتستعمل في الجماعة ، كقوله : ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ) [ القصص : 23 ] ، وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 36 ] ، وقال تعالى : ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) [ يونس : 47 ] .

والمراد من الأمة هاهنا : الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم ، كما [ جاء ] في صحيح مسلم : " والذي نفسي بيده ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار " .

وأما أمة الأتباع ، فهم المصدقون للرسل ، كما قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) [ آل عمران : 110 ] وفي الصحيح : " فأقول : أمتي أمتي " .

وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة ، كقوله تعالى : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) [ الأعراف : 159 ] ، وقال تعالى : ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) [ آل عمران : 113 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين من قومك ، يا محمد ، العذابَ فلم نعجله لهم، وأنسأنا في آجالهم ، إلى (أمة معدودة )، ووقت محدود وسنين معلومة.

* * *

وأصل " الأمة " ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا ، أنها الجماعة من الناس تجتمع على مذهب ودين، ثم تستعمل في معان كثيرة ترجع إلى معنى الأصل الذي ذكرت. (26) وإنما قيل للسنين " المعدودة " والحين ، في هذا الموضع ونحوه : أمة، لأن فيها تكون الأمة. (27)

* * *

وإنما معنى الكلام: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة وانقراض أخرى قبلها.

* * *

وبنحو الذي قلنا من أن معنى " الأمة " في هذا الموضع، الأجل والحين ، قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

17991- حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن ، وحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم ، قال ، حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس. وحدثنا الحسن بن يحيي قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) ، قال: إلى أجل محدود.

17992- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، بمثله.

17994- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : (إلى أمة معدودة)، قال: أجل معدود.

17995- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال: إلى أجل معدود.

17996- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (إلى أمة معدودة) ، قال: إلى حين.

17997- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

17998-. . . . قال، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الله، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

17999- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج: (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) ، يقول: أمسكنا عنهم العذاب ، (إلى أمة معدودة ) ، قال ابن جريج، قال مجاهد: إلى حين.

18000- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) ، يقول: إلى أجل معلوم. (28)

* * *

وقوله: (ليقولن ما يحبسه) ، يقول: " ليقولن " هؤلاء المشركون " ما يحبسه "؟ أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعَّدنا به؟ (29) تكذيبًا منهم به، وظنًّا منهم أن ذلك إنَّما أخر عنهم لكذب المتوعّد كما:-

18002- حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قال قوله: (ليقولن ما يحبسه)، قال: للتكذيب به، أو أنه ليس بشيء.

* * *

وقوله: (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم)، يقول تعالى ذكره تحقيقًا لوعيده وتصحيحًا لخبره: (ألا يوم يأتيهم ) العذابُ الذي يكذبون به ، (ليس مصروفًا عنهم) ، يقول: ليس يصرفه عنهم صارف، ولا يدفعه عنهم دافع، ولكنه يحل بهم فيهلكهم (30) ، (وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) ، يقول: ونـزل بهم وأصابهم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله. (31) وكان استهزاؤُهم به الذي ذكره الله ، قيلهم قبل نـزوله (ما يحبسه ) ،و " هلا تأتينا " ؟. (32)

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك كان بعض أهل التأويل يقول.

*ذكر من قال ذلك:

18003- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) ، قال: ما جاءت به أنبياؤهم من الحق.

------------------------

الهوامش :

(26) انظر تفسير " الأمة " فيما سلف 13 : 285 ، تعليق : 3 ، والمراجع هناك .

(27) انظر تفسير " معدودة " فيما سلف 3 : 417 / 4 : 208 ، وما بعدها .

(28) تجاوزت في الترقيم رقم : 18001 ، سهوًا .

(29) انظر تفسير " الحبس " فيما سلف 11 : 172 .

(30) انظر تفسير " الصرف " فيما سلف 11 : 286 / 13 : 112 / 14 : 582 / 15 : 84 .

(31) انظر تفسير " حاق " فيما سلف 11 : 172 . ، وتفسير " الاستهزاء " فيما سلف من فهارس اللغة ( هزأ ) .

(32) في المطبوعة : " نقلا بأنبيائه " ، وهذا خلط لا معنى له . وفي المخطوطة : " ونعلا بأنبيائه " ، والكلمة الأولى سيئة الكتابة ، وسائر الحروف غير منقوطة ، وهذا صواب قراءتها إن شاء الله .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] لماذا قال: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾، ولم يقل: (ألا يوم نأتي به)؟ الجواب: هو يقصد العذاب إذا وقع، فلم ينسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى.

وقفة

[8] ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ إذا أحسست بإرهاصات عذاب فبادر بالتوبة؛ لأنه إن نزل فلا يرتفع قبل أن يأخذ مداه كاملًا.

وقفة

[8] ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ﴾ من ملكوته أنه حتى من استحق العذاب، لا يعذبه إن استحق، بل إذا شاء هو وأراد، هذا هو الملك الحق.

وقفة

[8] ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ يستعجلون العذاب بألسنتهم ﴿مَا يَحْبِسُهُ﴾، والله يؤخره برحمته ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ﴾، فمن فوائده: الله أرحم بالظالمين من أنفسهم!

عمل

[8] لا تغتر بإمهال الله تعالى لأهل معصيته ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾.

وقفة

[8] ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله: عند الضراء بعد السراء ييأس من زوالها في المستقبل، ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها، وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود الضراء في المستقبل، وينسى ما كان فيه بقوله: ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ [10].

اسقاط

[8] ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته، فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون.

وقفة

[8] ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ لئن أخرنا عنهم العذاب لا يشكرون، بل العقوبة يستعجلون، ولئن عجلنا لهم العقوبة لا يتوبون، قد استولى عليهم الجهل في الحالين، فلا يعقلون.

وقفة

[8] ﴿لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ في اللحظة التي يظن فيها العبد أن الله لن يقدر عليه، تكون مقدمات العذاب في طريقها لاقتلاع غطرسته.

وقفة

[8] ﴿وَحَاقَ بِهِم﴾ حاق يستعمل للأمور السيئة عمومًا، حاق بهم أمر سيء من كل جانب، ولا تستعمل إلا في المكروه فقط، ﴿مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ما قال كبير أو صغير، وإنما هو محدد باستهزائهم، يحيط بهم على قدر استهزائهم، كل واحد على قدر استهزائه وهذا منتهى العدل.

تفاعل

[8] ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ استعذ بالله من عذابه الآن.

الإعراب :

- ﴿ ولئن أخَّرنا: ﴾

- الواو: عاطفة. اللام موطئة للقسم -اللام المؤذنة- إنْ: حرف شرط جازم. أخر: فعل ماضٍ فعل الشرط في محل جزم بإنْ مبني على السكون لاتصاله بنا و \"نا\" ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة \"إنْ أخرنا\" وما بعدها: اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه فلا محل لها من الإعراب.

- ﴿ عنهم العذاب: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأخرنا و \"هم\" ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بعن وحركت الميم بالضم للأشباع. العذاب: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ إلى إمة معدودة: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأخرنا أي إلى حين. معدودة: أي جماعة من الأوقات معدودة أي مقدرة صفة لأمة مجرورة مثلها.

- ﴿ ليقولنَّ: ﴾

- اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. يقولنَّ: فعل مضارع مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وسبب بنائه على حذف النون لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وواو الجماعة المحذوفة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة في محل رفع فاعل والنون لا محل لها. وجملة \"ليقولنَّ\" وما بعدها: جواب القسم لا محل لها من الإعراب وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.

- ﴿ ما يحبسه: ﴾

- ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يحبسه: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. يعود على \"ما\" والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول له وجملة \"يحبسه\" في محل رفع خبر \"ما\" بمعنى: ليقولنَّ: استهزاء ما يمنع هذا العذاب أن يأتينا.

- ﴿ ألا يوم يأتيهم: ﴾

- ألا: أداة استفتاح وتنبيه لا محل لها. يوم: مفعول فيه منصوب بمصروفًا متعلق به وتقدم على \"ليس\" وهو مضاف. يأتي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضصر مستتر فيه جوازًا تقديره هو. و\"هم\" ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. وجملة \"يأتيهم\" في محل جر بالإضافة.

- ﴿ ليس مصروفًا عنهم: ﴾

- ليس: فعل ماضٍ ناقص من أخوات \"كان\" مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. مصروفًا خبر \"ليس\" منصوب بالفتحة. عنهم: أعرب وهو متعلق بمصروفًا بمعنى لا ينصرف العذاب عنهم حتى يهلكهم.

- ﴿ وحاق بهم: ﴾

- الواو عاطفة. حاق: فعل ماضٍ مبني على الفتح والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. بهم: تعرب إعراب \"عنهم\" بمعنى: وأحاط بهم: وجاء الفعل الماضي ووضع موضع المستقبل تحقيقًا ومبالغة في التهديد وهو متعلق بحاق.

- ﴿ ما كانوا به: ﴾

- ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل بمعنى: العذاب. كانوا: فعل ماضٍ ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم \"كان\" والألف فارقة. به: جار ومجرور متعلق بيستهزئون. وجملة \"كانوا به يستهزئون\" صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ يستهزئون: ﴾

- الجملة في محل نصب خبر \"كان\" وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. '

المتشابهات :

| هود: 8 | ﴿أَلَا يَوۡمَ يَأۡتِيهِمۡ لَيۡسَ مَصۡرُوفًا عَنۡهُمۡ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ |

|---|