الإحصائيات

سورة الجاثية

| ترتيب المصحف | 45 | ترتيب النزول | 65 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 3.50 |

| عدد الآيات | 37 | عدد الأجزاء | 0.16 |

| عدد الأحزاب | 0.33 | عدد الأرباع | 1.30 |

| ترتيب الطول | 46 | تبدأ في الجزء | 25 |

| تنتهي في الجزء | 25 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 26/29 | الحواميم: 6/7 | ||

سورة الأحقاف

| ترتيب المصحف | 46 | ترتيب النزول | 66 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 4.50 |

| عدد الآيات | 35 | عدد الأجزاء | 0.21 |

| عدد الأحزاب | 0.42 | عدد الأرباع | 1.70 |

| ترتيب الطول | 41 | تبدأ في الجزء | 26 |

| تنتهي في الجزء | 26 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 27/29 | الحواميم: 7/7 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (33) الى الآية رقم (37) عدد الآيات (5)

بعدَ توبيخِ الكُفَّارِ يومَ القيامةِ يَظهرُ لهم جزاءُ ما عملُوهُ في الدُّنيا، ويُعامَلُونَ معاملةَ المَنسيّ بتركِهم في النَّارِ، لاستهزائِهم بآياتِ اللهِ، وانخداعِهم بالدُّنيا، ثُمَّ خِتامُ السُّورةِ بثناءِ اللهِ على نفسِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (6)

تنزيلُ القرآنِ مِن اللَّهِ، ثُمَّ ذكرُ أدلَّةٍ على وحدانيةِ اللهِ وقدرتِه، وتوبيخُ المشركينَ عَبَدَةِ الأصنامِ، فالأصنامُ لا قدرةَ لها على الخلقِ، ولا تَسمعُ دعاءَ الداعينَ ولا تستجيبُ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الجاثية

التحذير من التكبر والتعالي/ الحساب الجماعي للأمم يوم القيامة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • كيف عرفنا مقصد السورة؟: الجواب: من أول السورة ونهايتها: في أولها: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (8). وفي نهايتها: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (37).

- • سورة الجاثية تحذر المتكبرين على آيات الله:: بينت السورة كثيرًا من آيات الله: ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (3-6) ثم حذرت من التكبر على آيات الله: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (7-9).

- • الكبرياء لا يكون إلا لله:: ولأن المتكبر ينازع الله تعالى في صفة من صفاته، تختم السورة بآية تهزّ كل من في قلبه هذه الصفة الخطيرة: ﴿وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاء فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعِزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الجاثية».

- • معنى الاسم :: الجاثية: اسم فاعل مؤنث من جثا يجثو، أي جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها.

- • سبب التسمية :: لورود هذه الكلمة في الآية (28)، وسميت كذلك للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب، حيث تجثو الخلائق من الفزع على الرُّكب في انتظار الحساب.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة حم الجاثية» تسمية لها بمفتتحها، و«سورة الشريعة»؛ لاختصاصها بهذا اللفظ في الآية (18)، و«سورة الدَّهر».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: ذل الأمم التي استكبرت في الدنيا، وتعلقت بالمظاهر واغترت بالسلطة.

- • علمتني السورة :: أن من صفات المؤمن: يغفر ويسامح من ظلمه رغبة فيما عند الله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإنسان قد يعلم الحقيقة ويعرض عنها بسبب: الاستعلاء والتكبر واتباع هواه، فيزين له الشيطان عمله: ﴿وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

- • علمتني السورة :: تذكَّرْ أنَّ كلَّ ما أخفيتَه سيَظهرُ يومَ القيامةِ: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَم لاَ يُنْصَرُونَ». قال القاضي عياض: «أي علامتُكُمُ التي تَعْرِفُونَ بها أصحابَكم هذا الكلامُ، والشِّعارُ في الأصلِ العلامةُ التي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بها الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، و(حم لا ينصرون) معناهُ بفضلِ السُّورِ المفتتحةِ بِحم ومنزلَتِها من اللهِ لا يُنْصَرون»، و(سورة الجاثية) من السور المفتتحة بـ (حم).

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الجاثية من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «الْحَوَامِيمَ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ». وديباج القرآن: أي زينته، و(سورة الجاثية) من الحواميم.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الجاثية هي السورة السادسة من الحواميم أو آل (حم)، وهي سبع سور متتالية، وهي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وأطلق عليها بعض العلماء: عرائس القرآن، وكلها مكية.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر التكبر أو التعالي على الآخرين.

• أن نتجنب هذه الصافات القبيحة: أفاك: (كثير الكذب)، أثيم (من يرتكب أسوأ المعاصي والسيئات)؛ فقد توعدهم الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ (7).

• أن نتذكر معصية فعلناها، ثم نتذكر آية تنهى عنها، ثم نستغفر الله سبحانه: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّـهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (7، 8).

• أن نحذر من صفات الأفاك الأثيم: يسمع آيات الله فيتكبر ويعرض عنها، وإذا علم هذه الآيات استهزأ بها: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّـهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ... اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ (8، 9).

• أن نتفكر في مخلوقات الله؛ فهذا من أنفع ما يعين العبد على شكر الله وتوحيده: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (13).

• أن نتذكر دومًا أن أعمالنا محصاة علينا من خير وشر: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (15).

• أن نتفقد قلوبنا، فإن كان فيه حسدٌ لأحدٍ فندعو له بالخيرِ، ونسأل الله أن يطهِّر قلوبنا: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (17).

• أن نتبع الكتاب والسنة، ونحذر من أهواء الذين لا يعلمون؛ فإنهم سيتبرؤون منا يوم القيامة ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّـهِ شَيْئًا﴾ (18، 19).

• أن نحسن العمل؛ فكل أعمالنا مستنسخة في كتبنا، وأن نحاسب أنفسنا قبل الجثو على الركب للحساب أمام رب العالمين: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ... إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (28، 29).

• أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب: ﴿هَـٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ﴾ (29).

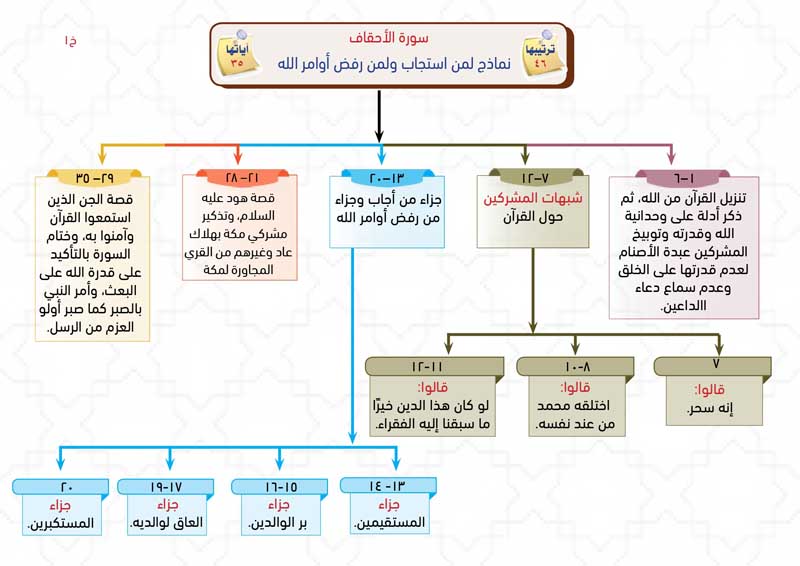

سورة الأحقاف

نماذج لمن استجاب ولمن رفض أوامر الله ومنهجه

أولاً : التمهيد للسورة :

- • النموذج الأول:: تأتي سورة الأحقاف لتقول لنا: إن هناك من يستجيب لأوامر الله ومنهجه، وهناك من سيرفض، فتعرض نماذج متناقضة:

- • النموذج الثاني:: عدم استجابة المشركين: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (7)، قالوا: إنه سحر، ثم قالوا: اختلقه محمد من عند نفسه، ثم قالوا: لو كان هذا الدين خيرًا ما سبقنا إليه الفقراء.

- • النموذج الثالث والرابع:: استجابة المؤمنين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (13).

- • النموذج الخامس:: تعرض السورة نموذجين للاستجابة لأمر الله ببر الوالدين، فنرى نموذجًا صالحًا: ﴿... حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وٰلِدَىَّ ...﴾ (15). وبالمقابل: يأتي نموذج رهيب للعقوق وعدم الاستجابة: ﴿وَٱلَّذِى قَالَ لِوٰلِدَيْهِ أُفّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱلله وَيْلَكَ ءامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱلله حَقٌّ﴾ (17).

- • النموذج السادس:: لأناس لم يستجيبوا لله تعالى، وهم قوم عاد: ﴿وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلأَحْقَافِ...﴾ (21)، فكان تكذيبهم شديدًا: ﴿قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ...﴾ (22)، وحتى لما رأوا العذاب: ﴿قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ (24).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأحقاف».

- • معنى الاسم :: أَحْقاف: مفرد حِقْف، تلال عظيمة من الرَّمل معوجَّة، وهي مساكن عاد في أرض اليمن.

- • سبب التسمية :: لورود لفظ (الأحقاف) في الآية (21)، ولم يرد في غيرها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة حم الأحقاف» بإضافة حم إلى اسمها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الاستجابة لأوامر الله ومنهجه.

- • علمتني السورة :: أنه من السهل جدًا أن تتهم أحدًا بأنه مخطئ، ولكن تكمن الخطورة حينما ﻻ تملك دليلًا على خطئه: ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَـٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإعجاب بالنَّفسِ سبب من أسبابِ البُعدِ عن الهدايةِ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾

- • علمتني السورة :: القرآن الكريم فيه: إنذار لمن ظلم، وبشرى لمن أحسن: ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَـٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَم لاَ يُنْصَرُونَ». قال القاضي عياض: «أي علامتُكُمُ التي تَعْرِفُونَ بها أصحابَكم هذا الكلامُ، والشِّعارُ في الأصلِ العلامةُ التي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بها الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، و(حم لا ينصرون) معناهُ بفضلِ السُّورِ المفتتحةِ بِحم ومنزلَتِها من اللهِ لا يُنْصَرون»، و(سورة الأحقاف) من السور المفتتحة بـ (حم).

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأحقاف من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «الْحَوَامِيمَ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ». وديباج القرآن: أي زينته، و(سورة الأحقاف) من الحواميم.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الأحقاف هي السورة السابعة والأخيرة من الحواميم أو آل (حم)، وهي سبع سور متتالية، وهي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وأطلق عليها بعض العلماء: عرائس القرآن، وكلها مكية.

• سورة الأحقاف هي أول سورة في الجزء الـ 26.

• سورة الأحقاف هي آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- افتتحت بحرفين من الحروف المقطعة.

• اختصت سورتا الأحقاف والجن بذكر خبر استماع الجن للقرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم بالإسلام ودعوة قومهم له، ولكن سوررة الجن أكثر تفصيلًا للخبر.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستجيب لأوامر الله ومنهجه.

• ألا نتكلم مع أحد إلا بدليل: ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَـٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (4).

• أن نبحث عن بدعة موجودة بين الناس وننصح من حولنا بتركها: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (9).

• ألا نعجب بأنفسنا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ (11).

• أن نبحث عن خير ونسبق غيرنا إلى فعله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ (11).

• أن نبذل قصارى جهدنا في الإحسان إلى الوالدين: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ...﴾ (15).

• أن نخصص وقتًا للوالدين لندخل السرور والأنس عليهما، ونقدم هدية لهما ولو يسيرة: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ (15).

• أن ندعو بهذا الدعاء: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (15).

• أن نتأدب مع كلام الله، فالجن لم ينصرفوا حتى انتهت التلاوة: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾ (29).

• أن نتأسى بأخلاق الأنبياء؛ ففي استحضارِ صبرِهم خيرُ تسليةٍ للمُبتَلى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (35).

تمرين حفظ الصفحة : 502

مدارسة الآية : [33] :الجاثية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا .. ﴾

التفسير :

فهذه حالهم في الدنيا وحال البعث الإنكار له ورد قول من جاء به قال تعالى:{ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا} أي:وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم،{ وَحَاقَ بِهِمْ} أي:نزل{ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} أي:نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وبمن جاء به.

ثم بين- سبحانه- ما ترتب على هذه الأقوال الباطلة من نتائج فقال: وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا أى: وظهر لهؤلاء الكافرين سيئات أعمالهم على حقيقتها التي كانوا لا يتوقعونها.

وَحاقَ بِهِمْ أى: وأحاط ونزل بهم ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ أى: في الدنيا، فقد كانوا في الدنيا ينكرون البعث والحساب والجزاء ويستهزئون بمن يحدثهم عن ذلك. فنزل بهم العذاب المهين، جزاء استهزائهم وإنكارهم.

قال الله تعالى : ( وبدا لهم سيئات ما عملوا ) أي : وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة ، ( وحاق بهم ) أي : أحاط بهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي : من العذاب والنكال ،

القول في تأويل قوله تعالى : وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33)

يقول تعالى ذكره: وبدا لهؤلاء الذين كانوا في الدنيا يكفرون بآيات الله سيئات ما عملوا في الدنيا من الأعمال, يقول: ظهر لهم هنالك قبائحها وشرارها لما قرءوا كتب أعمالهم التي كانت الحفظة تنسخها في الدنيا( وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) يقول: وحاق بهم من عذاب الله حينئذ ما كانوا به يستهزئون إذ قيل لهم: إن الله مُحِلُّهُ بمن كذب به على سيئات ما في الدنيا عملوا من الأعمال.

المعاني :

التدبر :

عمل

[33] ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ تذكَّرْ أنَّ كلَّ ما أخفيتَه سيَظهرُ يومَ القيامةِ.

وقفة

[33] ﴿وبدا لهم سيئات ما عملوا﴾ يا ويلنا إن لم يرحمنا ربنا ويسترنا بستره الجميل! كم سيبدو لنا من سيئات أعمالنا؟! يا رب سلِّم.

وقفة

[33] ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ كانت العقوبات تنهمر عليهم في الدنيا كمحق البركات وتبديد الأوقات وعدم التوفيق للطاعات وتعسير الحاجات، لكنهم ما انتبهوا إلا اليوم لشدة ما هم فيه من الغفلات.

وقفة

[33] ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ كل من استهزأ بشعائر الدين سيعاين عقوبته بعينه يوم الدين، هذا ما توعد به رب العالمين، فيا وَيْل المستهزئين!

تفاعل

[33] ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[33] ﴿وَبَدا لَهُم سَيِّئَاتُ ما عَمِلوا وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِئونَ﴾ حتى ما كان المرء يخفيه فى صدره

ويخشى أن يطلع عليه غيره، سيراه مكتوبًا فى صحيفته.

عمل

[33] ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ابتعد عن خُلُق الاستهزاء والسخرية؛ خاصة بشعائر الدين فعواقبها وخيمة.

عمل

[33] ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون﴾ إن نجوت من عاقبة الاستهزاء الآن فلن تنجو في الآخرة؛ اِكبح جماح هواك وأعرض عن الاستهزاء.

وقفة

[33] ﴿وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون﴾ لكل من استهزأ بالدين وبنبي الله والعلماء الربانيين: انتظروا حسابكم.

الإعراب :

- ﴿ وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في سورة «الزمر» في الآية الثامنة والأربعين.'

المتشابهات :

| الجاثية: 33 | ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ |

|---|

| الزمر: 48 | ﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [33] لما قبلها : وبعد توبيخِ الكُفَّارِ يومَ القيامةِ؛ يَظهرُ لهم جزاءُ ما عملُوهُ في الدُّنيا، قال تعالى:

﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [34] :الجاثية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ} أي:نترككم في العذاب{ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} فإن الجزاء من جنس العمل{ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ} أي:هي مقركم ومصيركم،{ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه.

وَقِيلَ لهم على سبيل التأنيب والزجر الْيَوْمَ نَنْساكُمْ أى: نهملكم ونترككم في النار كَما نَسِيتُمْ أنتم في الدنيا وأنكرتم لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وهو يوم القيامة وَمَأْواكُمُ النَّارُ أى: ومسكنكم الذي تأوون إليه النار وبئس القرار.

وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ أى: وليس لكم من ناصرين ينصرونكم، ويخففون عنكم هذا العذاب الذي حل بكم.

( وقيل اليوم ننساكم ) أي : نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم ( كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به ، ( ومأواكم النار وما لكم من ناصرين )

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : " ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى ، يا رب . فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني " .

القول في تأويل قوله تعالى : وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34)

يقول تعالى ذكره: وقيل لهؤلاء الكفرة الذين وصف صفتهم: اليوم نترككم في عذاب جهنم, كما تركتم العمل للقاء ربكم يومكم هذا.

كما حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ ) نترككم. وقوله ( وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ) يقول: ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم، ( وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ) يقول: وما لكم من مستنقذ ينقذكم اليوم من عذاب الله, ولا منتصر ينتصر لكم ممن يعذّبكم, فيستنقذ لكم منه.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[34] ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا﴾ قل: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

وقفة

[34] ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا﴾ الجزاء من جنس العمل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمَالًا وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي» [الترمذي 2428، وصححه الألباني].

لمسة

[34] ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا﴾ ولم يقل: (وما لكم من دون الله)؛ لأن الكلام في الآخرة حيث لا فرصة لتوبة أو رجوع.

تفاعل

[34] ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

وقفة

[34] ذكر الله في كتابه عدة أصناف ينساهم الله وهم: من نسي لقاء الله: ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا﴾. من نسي آيات الله: ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ [طه: 126]. من نسي الله: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67].

وقفة

[34] ﴿وَقيلَ اليَومَ نَنساكُم كَما نَسيتُم لِقاءَ يَومِكُم هذا وَمَأواكُمُ النّارُ وَما لَكُم مِن ناصِرينَ﴾ أن تضع نصب عينيك هدفك فلن تنساه.

الإعراب :

- ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ: ﴾

- الواو: استئنافية. قيل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح أي قيل لهم. اليوم: مفعول فيه-ظرف زمان متعلق بننساكم وعلامة نصبه الفتحة.

- ﴿ نَنْساكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل رفع نائب فاعل وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ كَما نَسِيتُمْ: ﴾

- الكاف حرف جر للتشبيه. ما: مصدرية. نسيتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل -ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور. وجملة «نسيتم» صلة «ما» المصدرية لا محل لها من الاعراب و «ما» المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلق بمفعول مطلق-مصدر-محذوف. التقدير: ننساكم نسيانا كنسيانكم بمعنى نهملكم اهمالا كاهمالكم لقاء يومكم هذا.

- ﴿ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يوم:مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. الكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر صفة-نعت- ليومكم والأصل: نسيتم لقاء الله في يومكم هذا ولقاء جزائه.

- ﴿ وَمَأْواكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الخامسة والعشرين من سورة «العنكبوت'

المتشابهات :

| العنكبوت: 25 | ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ |

|---|

| الجاثية: 34 | ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [34] لما قبلها : لما أُودِعُوا جهنَّمَ وأحاطت بهم؛ نودوا تأييسًا لهم من العفو عنهم، قال تعالى:

﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [35] :الجاثية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ .. ﴾

التفسير :

{ ذَلِكُمْ} الذي حصل لكم من العذاب{ بـ} سبب{ أنكم اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح.

{ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} بزخارفها ولذاتها وشهواتها فاطمأننتم إليها، وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية.

{ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} أي:ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا.

ثم بين- سبحانه- الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيئ فقال: ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً.

أى: ذلكم العذاب المبين الذي نزل بكم سببه أنكم استهزأتم بآيات القرآن الكريم، وسخرتم منها، وكذبتم من جاء بها.

وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا أى: وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها ومتعها وشهواتها.

فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها أى: من النار.

وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ أى: ولا هم يطلب منهم أن يرضوا ربهم، بأن يتوبوا إليه مما كان منهم من كفر وفسوق في الدنيا، لأن التوبة قد فات أوانها.

فقوله: يُسْتَعْتَبُونَ من العتب- بفتح العين وسكون التاء- وهي الموجدة. يقال:

عتب عليه يعتب، إذا وجد عليه، فإذا فاوضه فيما عتب عليه فيه، قيل: عاتبه.

والمقصود من الآية الكريمة أن هؤلاء الكافرين لا يقبل منهم في هذا اليوم عذر أو توبة.

قال الله تعالى : ( ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ) أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا ، تسخرون وتستهزئون بها ، ( وغرتكم الحياة الدنيا ) أي : خدعتكم فاطمأننتم إليها ، فأصبحتم من الخاسرين ; ولهذا قال : ( فاليوم لا يخرجون منها ) أي : من النار ( ولا هم يستعتبون ) أي : لا يطلب منهم العتبى ، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب ، كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب .

القول في تأويل قوله تعالى : ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35)

يقول تعالى ذكره: يقال لهم: هذا الذي حلّ بكم من عذاب الله اليوم (بِأَنَّكُمْ) في الدنيا( اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ), وهي حججه وأدلته وآي كتابه التي أنـزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم (هُزُوًا) يعني سخرية تسخرون منها( وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ) يقول: وخدعتكم زينة الحياة الدنيا. فآثرتموها على العمل لما ينجيكم اليوم من عذاب الله، يقول تعالى ذكره: ( فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ) مِنَ النَّارِ ( وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ) يقول: ولا هم يردّون إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابة مما عوقبوا عليه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[35] ﴿ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ هُزُوًا﴾ الاستهزاء بآيات الله كفر.

وقفة

[35] لا يستهزىء بآيات الله إلا من نسي نعم الله عليه، فذِكْر النعم يوجب تعظيم المُنْعِم ﴿ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ هُزُوًا﴾.

وقفة

[35] ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ خدعتكم بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها وأن لا بعث.

وقفة

[35] ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ طول الأمل والاغترار بالدنيا من أسباب حلول العقاب.

وقفة

[35] ﴿وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها.

عمل

[35] ﴿وَغَرَّتكُمُ الحَياةُ الدُّنيا فَاليَومَ لا يُخرَجونَ مِنها وَلا هُم يُستَعتَبونَ﴾ لأنها دنيا فهى تغر وتخدع؛ فاحترس لها.

وقفة

[35] ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ لا أمل لأهل النار في الخروج منها، ولا أمل لهم في أن يرضوا ربهم بالتوبة، وفقدان هذا الأمل عذاب فوق العذاب.

وقفة

[35] ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أعظم العقاب ألا يمنحهم فرصة الاعتذار والعتاب.

الإعراب :

- ﴿ ذلِكُمْ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد.الكاف للخطاب والميم علامة الجمع.

- ﴿ بِأَنَّكُمُ: ﴾

- الباء: حرف جر. أن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب اسم «أن» والميم علامة جمع الذكور. و «أن» وما بعدها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره: ذلكم العذاب مستحق باتخاذكم. والأصل بسبب اتخاذكم فحذف المضاف المجرور وأقيم المصدر المؤول المضاف اليه مقامه.

- ﴿ اتَّخَذْتُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية مع مفعوليها: في محل رفع خبر «أنّ» وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل -ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ آياتِ اللهِ هُزُواً: ﴾

- مفعولا «لاتخذتم» منصوبان وعلامة نصب المفعول به الأول الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم وعلامة نصب المفعول به الثاني الفتحة الظاهرة. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ وَغَرَّتْكُمُ: ﴾

- الواو عاطفة. غرت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الاعراب. الكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ الْحَياةُ الدُّنْيا: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. الدنيا: صفة-نعت-للحياة مرفوعة بالضمة المقدرة على الألف للتعذر

- ﴿ فَالْيَوْمَ: ﴾

- الفاء: استئنافية. اليوم: ظرف زمان متعلق بيخرجون منصوب وعلامة نصبه الفتحة

- ﴿ لا يُخْرَجُونَ مِنْها: ﴾

- نافية لا عمل لها. يخرجون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.منها: جار ومجرور متعلق بيخرجون.

- ﴿ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: أعربت. هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ و «يستعتبون» تعرب اعراب «يخرجون» وجملة «يستعتبون» في محل رفع خبر «هم» بمعنى: ولا يطلب اليهم أن يسترضوا ربهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [35] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ جَزاءَ الكافِرينَ؛ بَيَّنَ هنا الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المصير السيئ، قال تعالى:

﴿ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لا يخرجون:

1- مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مبنيا للفاعل، وهى قراءة الحسن، وابن وثاب، وحمزة، والكسائي.

مدارسة الآية : [36] :الجاثية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ .. ﴾

التفسير :

{ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ} كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه{ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أي:له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أى: فلله- تعالى- وحده الحمد والثناء رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا رب سواه ولا خالق غيره.

ثم لما ذكر حكمه في المؤمنين والكافرين قال : ( فلله الحمد رب السموات ورب الأرض ) أي المالك لهما وما فيهما ; ولهذا قال : ( رب العالمين ) .

القول في تأويل قوله تعالى : فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36)

يقول تعالى ذكره ( فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ) على نِعمه وأياديه عند خلقه, فإياه فاحمدوا أيها الناس, فإن كلّ ما بكم من نعمة فمنه دون ما تعبدون من دونه من آلهة ووثن, ودون ما تتخذونه من دونه ربا, وتشركون به معه ( رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأرْضِ ) يقول: مالك السموات السبع, ومالك الأرضين السبع و ( رَبِّ الْعَالَمِينَ ) يقول: مالك جميع ما فيهنّ من أصناف الخلق.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[36] ﴿فَلِلَّـهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أعاد ذكر الرب تنبيهًا على أن حفظه للخلق وتربيته لهم ذو ألوان بحسب شؤون الخلق؛ فحفظه لهذا الجزء على وجه يغاير حفظه لجزء آخر، وحفظه للكل من حيث هو كل على وجه يغاير حفظه لكل جزء على حدته، مع أن الكل بالنسبة إلى تمام القدرة على حد سواء.

عمل

[36] ﴿فَلِلَّـهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قلْ عندما تصبح: «سبحان الله وبحمده» مائة مرة، وكذلك عندما تُمسي.

وقفة

[36] ﴿فَلِلَّـهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ كان ابن الأنباري -الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون- يقول: «الرب على ثلاثة أقسام: يكون الرب بمعنى المالك، ويكون الرب بمعنى السيد المطاع، ويكون الرب بمعنى المصلح».

عمل

[36] ﴿فَلِلَّـهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ احمد الله عن فراغك من أعمالك الصالحة.

وقفة

[36،37] ﴿فَلِلَّـهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله، والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه.

الإعراب :

- ﴿ فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ: ﴾

- الفاء: استئنافية. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر مقدم. الحمد: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. رب: بدل من لفظ الجلالة ويجوز أن يكون صفة له سبحانه.

- ﴿ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ: ﴾

- مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. ورب الأرض: معطوفة بالواو على رَبِّ السَّماواتِ» وتعرب اعرابها.

- ﴿ رَبِّ الْعالَمِينَ: ﴾

- تعرب اعراب رَبِّ السَّماااتِ» وعلامة جر الاسم الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [36] لما قبلها : وبعْدَ أنْ ذَكَرَ اللهُ ما حَوَتْه السُّورةُ مِن آلائِه تعالَى وإحسانِه، وما اشتَمَلَت عليه مِنَ الدَّلائِلِ التي في الآفاقِ والأنفُسِ، وما انطَوَت عليه مِنَ البَراهينِ السَّاطِعةِ على المَبدَأِ والمَعادِ؛ أثنَى تعالَى على نَفسِه بما هو له أهلٌ، قال تعالى:

﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [37] :الجاثية المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾

التفسير :

{ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي:له الجلال والعظمة والمجد.

فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيها عظمته وجلاله والعبادة مبنية على ركنين، محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه.

{ وَهُوَ الْعَزِيزُ} القاهر لكل شيء،{ الْحَكِيمُ} الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة.

تم تفسير سورة الجاثية، ولله الحمد والنعمة والفضل

وَلَهُ الْكِبْرِياءُ أى: العظمة والسلطان والجلال فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

قال ابن كثير: أى: هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه. فقير إليه وفي الحديث الصحيح يقول الله- تعالى-: «العظمة إزارى، والكبرياء ردائي، فمن نازعنى واحدا منهما أسكنته ناري» .

وَهُوَ الْعَزِيزُ أى: الذي لا يغالب ولا يمانع، الْحَكِيمُ في أقواله وأفعاله .

وبعد فهذا تفسير محرر لسورة «الجاثية» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم قال : ( وله الكبرياء في السموات والأرض ) قال مجاهد : يعني السلطان . أي : هو العظيم الممجد ، الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه . وقد ورد في الحديث الصحيح : " يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري " . ورواه مسلم من حديث الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن الأغر أبي مسلم ، عن أبي هريرة وأبي سعيد ، رضي الله عنهما ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه .

وقوله : ( وهو العزيز ) أي : الذي لا يغالب ولا يمانع ، ( الحكيم ) في أقواله وأفعاله ، وشرعه وقدره ، تعالى وتقدس ، لا إله إلا هو .

آخر تفسير سورة الجاثية [ ولله الحمد والمنة ]

( وله الكبرياء في السماوات والأرض ) يقول: وله العظمة والسلطان في السموات والأرض دون ما سواه من الآلهة والأنداد ( وَهُوَ الْعَزِيزُ ) في نقمته من أعدائه, القاهر كل ما دونه, ولا يقهره شيء ( الْحَكِيمُ ) في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء كيف شاء, والله أعلم.

آخر تفسير سورة الجاثية

المعاني :

التدبر :

وقفة

[37] ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ثبوت صفة الكبرياء لله تعالى.

وقفة

[37] ﴿وله الكبرياء في السموات والأرض﴾ هنا يتصاغر كل كبير، وينحني كل جبار، ويستسلم كل متمرد، فالكبرياء كله في هذا الوجود لله وحده.

وقفة

[37] ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي؛ فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ» [ابن ماجة 4175، وصححه الألباني].

وقفة

[37] ﴿ولَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم﴾ من عَرَفَ عُلُوَّ اللهِ سبحانَه وكبرياءَه لازَم حتمًا طريقَ التَّواضُع، وسَلَك سبيلَ التَّذلُّل لربِّه، وقد قِيل: «هَتَكَ سِترَه من جَاوَزَ قَدرَه».

وقفة

[37] لله تعالى الكبرياء والعظمة ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، فهو الكبير الذي يصغر دون جلاله وكبريائه كل شيء.

عمل

[37] اركع في صلاتك اليوم ركوعًا طويلًا مسبحًا الله بما له من صفات التعظيم ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

وقفة

[37] ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ القوة بلا عقل وحكمة طغيان وتجبر، ولذا جمع الله لنفسه بين الاسمين العظيمين.

الإعراب :

- ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ: ﴾

- معطوفة بالواو على «لله الحمد» في الآية السابقة وتعرب إعرابها.

- ﴿ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة للكبرياء.والأرض: معطوفة بالواو على «السموات» وتعرب إعرابها.

- ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: ﴾

- الواو عاطفة. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. العزيز الحكيم: خبران للمبتدإ مرفوعان بالضمة أي خبر بعد خبر، ويجوز أن يكون «الحكيم» صفة-نعت-للعزيز'

المتشابهات :

| البقرة: 32 | ﴿قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| يوسف: 83 | ﴿قَالَ بَلۡ سَوَّلَتۡ لَكُمۡ أَنفُسُكُمۡ أَمۡرٗاۖ فَصَبۡرٞ جَمِيلٌۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| يوسف: 100 | ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٞ لِّمَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

| التحريم: 2 | ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [37] لما قبلها : ولَمَّا أفاد ما سَبَق غِناه تعالَى الغِنَى المُطلَقَ وسِيادتَه، وأنَّه لا كُفُؤَ له؛ عَطَف عليه بَعضَ اللَّوازمِ لذلك؛ تَنبيهًا على مَزيدِ الاعتناءِ به، لِدَفعِ ما يَتوهَّمونَه مِن ادِّعاءِ الشَّرِكةِ التي لا يَرضَونَها لأنفُسِهم، قال تعالى:

﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

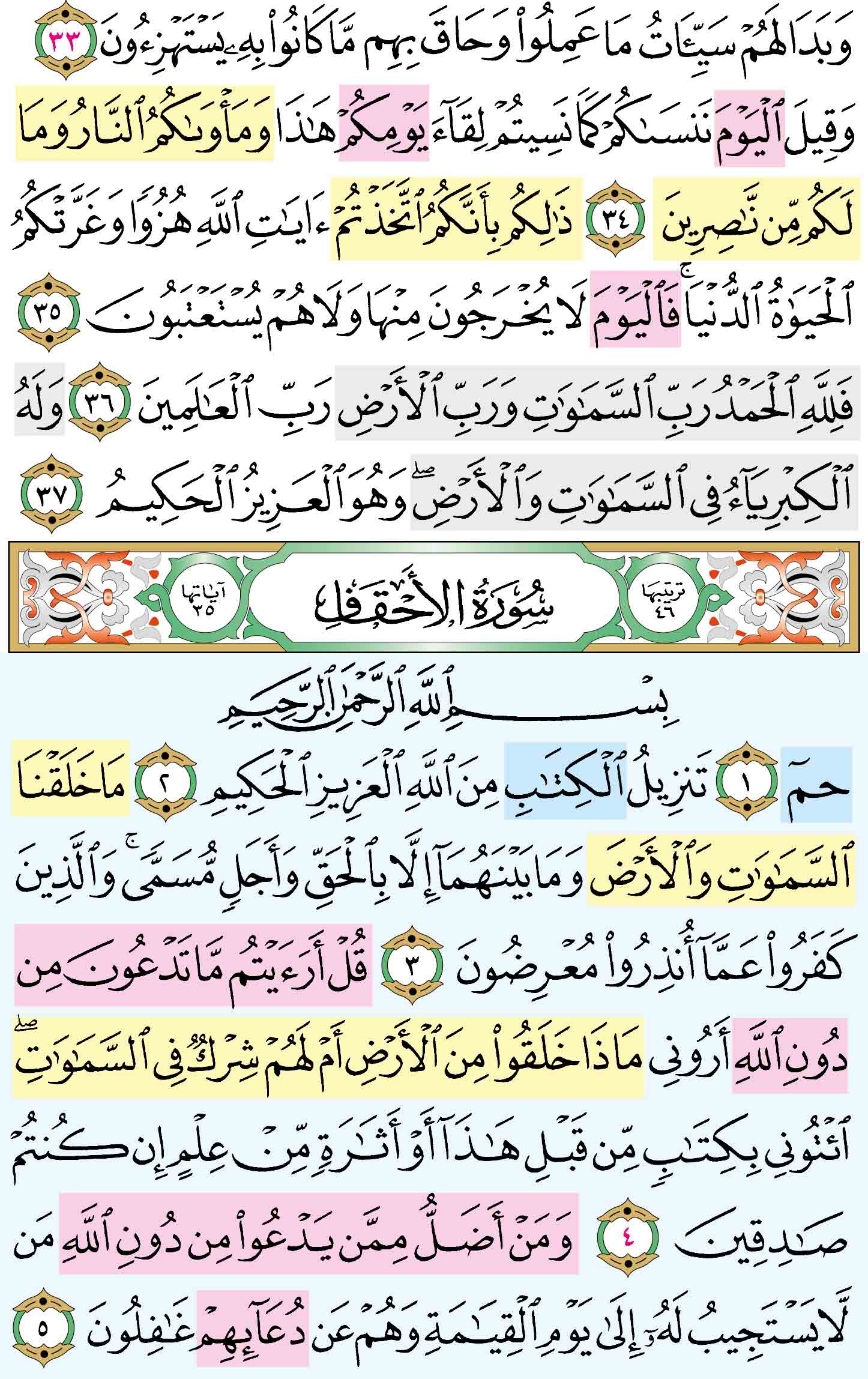

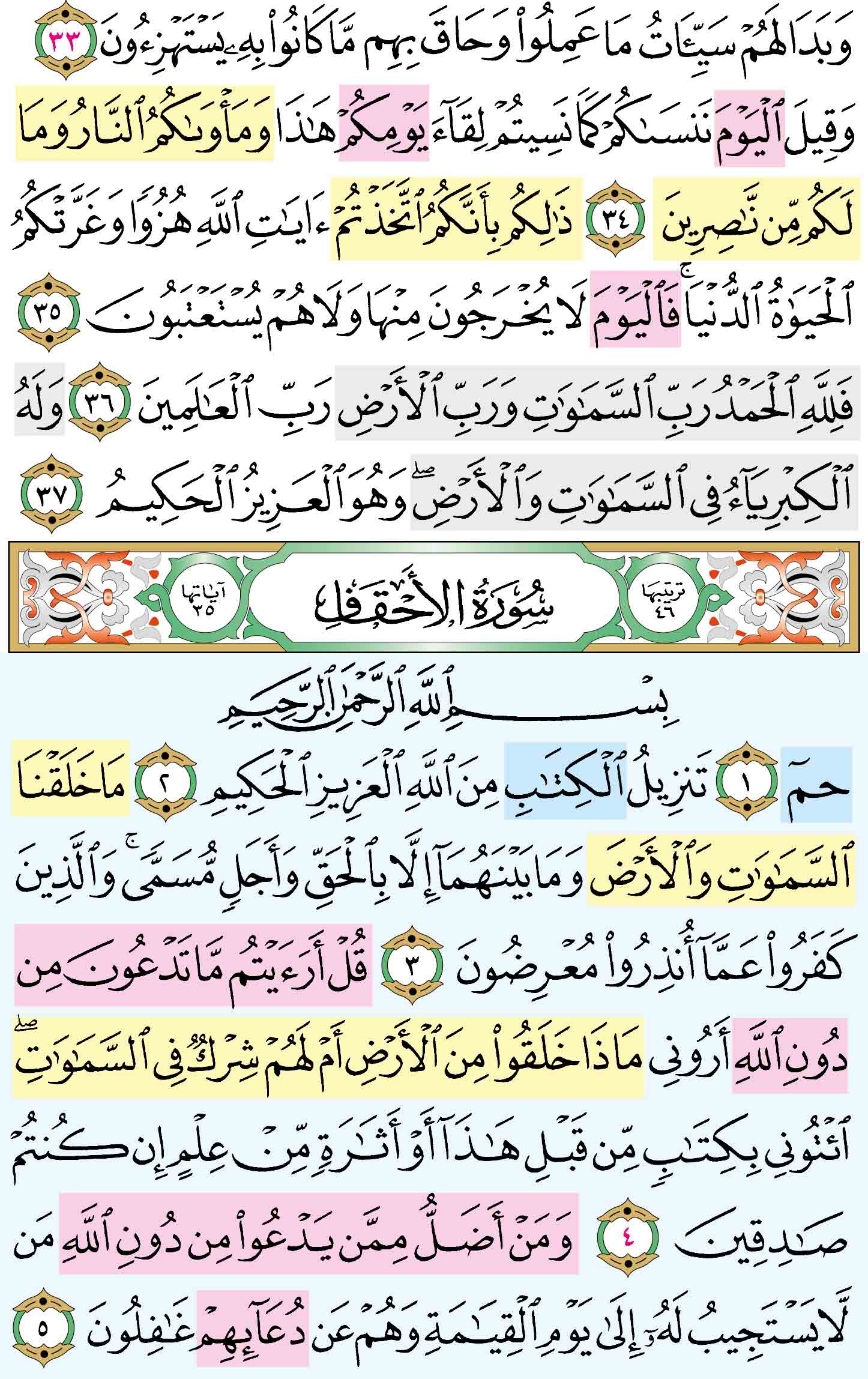

مدارسة الآية : [1] :الأحقاف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ حم ﴾

التفسير :

تقدم تفسير الحروف المقطعة

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الأحقاف» هي السورة السادسة والأربعون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فقد كان بعد سورة «الجاثية» .

والذي يراجع ما كتبه العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم، يجد أن الحواميم قد نزلت مرتبة كترتيبها في المصحف.

2- وسورة «الأحقاف» عدد آياتها خمس وثلاثون آية في المصحف الكوفي، وأربع وثلاثون آية في غيره، وهي من السور المكية.

قال الآلوسى: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة، فأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناء..

واستثنى بعضهم قوله- تعالى-: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ.

واستثنى بعضهم قوله- تعالى-: وَالَّذِي قالَ لِوالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ... إلى قوله- تعالى-: إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ.

3- وقد افتتحت السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم، وبيان جانب من مظاهر قدرة الله- تعالى-، وبتلقين النبي صلّى الله عليه وسلّم الجواب السديد الذي يرد به على المشركين، فقال- تعالى-: قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. أَرُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ، ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا، أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

ثم تحكى السورة الكريمة بعض الأعذار الزائفة التي اعتذر بها الكافرون وردت عليهم بما يبطلها، فقال- تعالى-: وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ....

4- ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن حسن عاقبة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وعن الوصايا الحكيمة التي أوصى الله- تعالى- بها الأبناء نحو آبائهم، وعن حسن عاقبة

الذين يعملون بتلك الوصايا، فقال- تعالى-: أُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا، وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ، وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كانُوا يُوعَدُونَ.

كما بينت السورة الكريمة سوء عاقبة الكافرين، الذين أعرضوا عن دعوة الحق، قال- تعالى-: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.

5- ثم حذرت السورة المشركين من الإصرار على شركهم، وذكرتهم بما حل بالمشركين من قبلهم كقوم عاد وثمود ... وبينت لهم أن هؤلاء الكافرين لم تغن عنهم أموالهم ولا قوتهم شيئا، عند ما حاق بهم عذاب الله- تعالى-، فقال- سبحانه-: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً، فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، إِذْ كانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ، وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى، وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

6- ثم أخذت السورة الكريمة في أواخرها، في تسلية الرسول صلّى الله عليه وسلّم وفي إدخال السرور على قلبه بأن ذكرته بحضور نفر من الجن إليه، للاستماع إلى القرآن الكريم، وكيف أنهم عند ما استمعوا إليه أوصى بعضهم بعضا بالإنصات وحسن الاستماع، وكيف أنهم عند ما عادوا إلى قومهم دعوهم إلى الإيمان بالحق الذي استمعوا إليه، وبالنبي الذي جاء به، فقال- تعالى- حكاية عنهم: يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ.

ثم ختمت السورة الكريمة بأمره صلّى الله عليه وسلّم بالصبر على أذى قومه، فقال- تعالى-:

فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ، بَلاغٌ، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ.

7- والمتأمل في سورة «الأحقاف» يراها، قد أقامت الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى كمال قدرته. وعلى صدق الرسول صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، وعلى أن يوم القيامة حق.

أقامت الأدلة على كل ذلك، بأبلغ الأساليب وأحكمها، ومن ذلك أنها ساقت ألوانا من مظاهر قدرة الله- تعالى- في خلقه، كما ذكرت شهادة شاهد من بنى إسرائيل على أن الإسلام هو الدين الحق، كما طوفت بالناس في أعماق التاريخ لتطلعهم على مصارع الغابرين، الذين أعرضوا عن دعوة الحق، كما عقدت عدة مقارنات بين مصير الأخيار ومصير الأشرار..

وبذلك تكون السورة قد ساقت من الأدلة ما فيه الكفاية والإقناع لأولى الألباب، على أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صادق فيما يبلغه عن ربه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

سورة «الأحقاف» من السور التي افتتحت ببعض الحروف الهجائية، وأقرب الأقوال إلى الصواب في معناها أن يقال: إن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور، للإشعار بأن هذا القرآن الذي تحدى به الله- تعالى- المشركين، هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها، ويقدرون على تأليف الكلام منها، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله، فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة.

وفضلا عن كل ذلك فإن تصدير بعض السور، يمثل هذه الحروف المقطعة يجذب أنظار المعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبر، لأنه يطرق أسماعهم في أول التلاوة بألفاظ غير مألوفة في مجاري كلامهم.

وذلك مما يلفت أنظارهم، ليتبينوا ما يراد منها، فيسمعوا حكما وحججا ومواعظ من شأنها أنها تهديهم إلى الحق، لو كانوا يعقلون.

وقد سبق أن بينا- بشيء من التفصيل- آراء العلماء في هذه الحروف المقطعة

مكية

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها حكاه القرطبي في تفسـره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان.

ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور.

قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة "الم" السجدة و "هل أتى على الإنسان" وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: الم وحم والمص وص.

فواتح افتتح الله بها القرآن وكذا قال غيره عن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال الم اسم من أسماء القرآن وهكذا وقال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت المص إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله أعلم.

وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى فقال عنها في فواتح السور من أسماء الله تعالى وكذلك قال سالم بن عبدالله وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال الم اسم من أسماء الله الأعظم.

هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حم وطس والم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم.

القول في تأويل قوله تعالى : حم (1)

قد تقدم بياننا في معنى قوله ( حم تَنـزيلُ الْكِتَابِ ) بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[1] ﴿حم﴾ الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن الكريم، وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية، ومع هذا يعجزون أن يؤلِّفوا منها كتابًا كهذا القرآن.

وقفة

[1] ﴿حم﴾ كل سورة ابتدأت بالحروف الهجائية المقطَّعة فهي سورة مكية، إلا سورتين: البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان.

الإعراب :

- ﴿ حم ﴾

- اعربت وشرحت في سورة «المؤمن» غافر.'

المتشابهات :

| غافر: 1 | ﴿ حم تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ﴾ |

|---|

| فصلت: 1 | ﴿ حم تَنزِيلٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ |

|---|

| الشورى: 1 | ﴿ حم عٓسٓق﴾ |

|---|

| الزخرف: 1 | ﴿ حم وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| الدخان: 1 | ﴿ حم وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ﴾ |

|---|

| الجاثية: 1 | ﴿ حم تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 1 | ﴿ حم تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : افتُتِحَت هذه السُّورةُ العظيمةُ بالحُروفِ المُقطَّعة؛ للإشارة إلى إعجازِ القُرآنِ؛ إذ تشير إلى عجزِ الخَلْقِ عن معارَضَتِه بالإتيانِ بشيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها، قال تعالى:

﴿ حم ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الأحقاف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ .. ﴾

التفسير :

هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه.

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض فجمع بين الخلق والأمر{ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} كما قال تعالى:{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} وكما قال تعالى:{ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ} فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا.

وقوله- تعالى-: تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ بيان لمصدر هذا القرآن، وأنه من عند الله- تعالى-، لا من عند غيره.

أى: أن هذا القرآن منزل من عند الله- تعالى- الْعَزِيزِ أى: صاحب العزة الغالبة، والسلطان القاهر الْحَكِيمِ في كل أقواله وأفعاله وتصريفه لشئون خلقه.

يخبر تعالى أنه نزل الكتاب على عبده ورسوله محمد ، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ، ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام ، والحكمة في الأقوال والأفعال

قد تقدم بياننا في معنى قوله ( حم تَنـزيلُ الْكِتَابِ ) بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[2] ﴿تَنزيلُ الكِتابِ مِنَ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِ﴾ أنزل الله عز وجل الكتاب لمنفعتنا، فهو العزيز لا حاجة له بنا سبحانه، وهو الحكيم الذى يعلم حاجتنا.

وقفة

[2، 3] ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54].

الإعراب :

- ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

- هذه الآية الكريمة اعربت في سورة «الجاثية» في الآية الكريمة الثانية.'

المتشابهات :

| غافر: 2 | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ |

|---|

| الزمر: 1 | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| الجاثية: 2 | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 2 | ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : وبعد البدء بالحُروفِ المُقطَّعة التي تشير إلى إعجازِ القُرآنِ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا مصدرَ القرآن، قال تعالى:

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :الأحقاف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا .. ﴾

التفسير :

وأقام تعالى الأدلة على تلك الدار وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب، ولهذا قال هنا:{ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقّ} أي:لا عبثا ولا سدى بل ليعرف العباد عظمة خالقهما ويستدلوا على كماله ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى{ أَجَلٍ مُسَمًّى}

فلما أخبر بذلك -وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل أخبر -مع ذلك- أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق، وصدوفا عن دعوة الرسل فقال:{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم، وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم ففازوا بكل خير، واندفع عنهم كل شر.

ثم بين- سبحانه- أنه لم يخلق هذا الكون عبثا، فقال: ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى....

وقوله: إِلَّا بِالْحَقِّ استثناء مفرغ من أهم الأحوال، وهو صفة لمصدر محذوف، وقوله: وَأَجَلٍ مُسَمًّى معطوف على «الحق» والكلام على تقدير مضاف محذوف.

أى: ما خلقنا هذا الكون بسمائه وأرضه وما بينهما من مخلوقات لا يعلمها إلا الله، ما خلقنا كل ذلك إلا خلقا ملتبسا بالحق الذي لا يحوم حوله باطل وبالحكمة التي اقتضتها إرادتنا ومشيئتنا..

وما خلقنا كل ذلك- أيضا- إلا بتقدير أجل معين، هو يوم القيامة الذي تفنى عنده جميع المخلوقات.

فالمراد بالأجل المسمى: يوم القيامة الذي ينتهى عنده آجال الناس، ويقفون بين يدي الله- تعال- للحساب والجزاء.

وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا. ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ .

وقوله- سبحانه-: وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ. ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ..

ثم بين- سبحانه- موقف المشركين من خالقهم فقال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذار.

و «ما» في قوله: عَمَّا أُنْذِرُوا يصح أن تكون موصولة والعائد محذوف، ويصح أن تكون مصدرية.

والإعراض عن الشيء: الصدود عنه، وعدم الإقبال عليه، وأصله من العرض- بضم العين- وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يعطيه جانب عنقه، مبتعدا عنه.

أى: نحن الذين خلقنا بقدرتنا وحكمتنا، السموات والأرض وما بينهما، بالحق الذي اقتضته مشيئتنا، وبتقدير أمد معين، عند انتهائه «تبدل الأرض غير الأرض والسموات..»

ومع كل هذه الدلائل الساطعة الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا، فالذين كفروا بالحق، عن الذي أنذروه من الحساب والجزاء معرضون، وفي طغيانهم يعمهون..

فالآية الكريمة قد وضحت أن هذا الكون لم يخلقه الله- تعالى- عبثا، وأن لهذا الكون نهاية ينتهى عندها، وأن الكافرين- لجهلهم وعنادهم- لم يستجيبوا لمن دعاهم إلى إخلاص العبادة لله الواحد القهار، ولم يستعدوا لاستقبال يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح.

ثم قال : ( ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) أي : لا على وجه العبث والباطل ، ( وأجل مسمى ) أي : إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص .

قوله : ( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) أي : لاهون عما يراد بهم ، وقد أنزل إليهم كتابا وأرسل إليهم رسول ، وهم معرضون عن ذلك كله ، أي : وسيعلمون غب ذلك .

وقوله ( مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ ) يقول تعالى ذكره: ما أحدثنا السموات والأرض فأوجدناهما خلقا مصنوعا, وما بينهما من أصناف العالم إلا بالحقّ, يعني: إلا لإقامة الحقّ والعدل في الخلق.

وقوله ( وَأَجَلٌ مُسَمًّى ) يقول: وإلا بأجل لكل ذلك معلوم عنده يفنيه إذا هو بلغه, ويعدمه بعد أن كان موجودا بإيجاده إياه.

وقوله ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ) يقول تعالى ذكره: والذين جحدوا وحدانية الله عن إنذار الله إياهم معرضون, لا يتعظون به, ولا يتفكرون فيعتبرون.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي: لا عبثًا ولا سدي بل ليعرف العباد عظمة خالق السماوات والأرض، ويستدلوا بها على كماله.

وقفة

[3] ﴿ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما إِلّا بِالحَقِّ﴾ العلامة الفارقة بين المعبود بحق وبين غيره؛ هي كونه خالقًا.

وقفة

[3] ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ إنزال كتابه متضمن للأمر والنهي، ثم ذكر الخلق، فجمع بين الخلق والأمر.

وقفة

[3] ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ عدم علم الإنسان بتفاصيل الحق بسبب إعراضه عند سماعه للحق ليس بعذر؛ وهذا أكثر ضلال الأمم؛ لأنهم يسمعون طرف الحق ثم يعرضون عن تفاصيله.

وقفة

[3] ﴿ما خَلَقنَا السَّماواتِ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما إِلّا بِالحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذينَ كَفَروا عَمّا أُنذِروا مُعرِضونَ﴾ التأمل مدعاة للإيمان، فالحقائق جلية واضحة فى خلق الله سبحانه، ولكن القلوب لغلظتها طمست فكفرت.

وقفة

[3] ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هذه السماوات ستتشقق، والأرض ستزلزل، فبقاؤهما مقدر إلى أجل مسمى، تتبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات.

وقفة

[3] ﴿وَالَّذينَ كَفَروا عَمّا أُنذِروا مُعرِضونَ﴾ رغم الانذارات المتتالية برسل وكتب ورسالات؛ إلا أن الإعراض والكفر كان رد فعلهم فاستحقوا العذاب، والله عدل لا يعذب حتى يبعث رسولًا.

الإعراب :

- ﴿ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاّ بِالْحَقِّ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الخامسة والثمانين من سورة «الحجر» بمعنى: إلا خلقا ملتبسا بالحكمة والغرض الصحيح.

- ﴿ وَأَجَلٍ مُسَمًّى: ﴾

- الواو عاطفة. أجل: معطوفة على «بالحق» مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة بمعنى: وبتقدير اجل مسمى ينتهي اليه وهو يوم القيامة. وحذف المضاف المجرور وحل المضاف إليه محله. مسمى: صفة -نعت-لاجل مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة للتعذر على الالف قبل تنوينها لانها اسم مقصور نكرة خماسي.

- ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- الواو استئنافية. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كفروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة «كفروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ عَمّا أُنْذِرُوا: ﴾

- اصلها: عن: حرف جر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعن. والجار والمجرور متعلق بكفروا. انذروا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والالف فارقة. وجملة «انذروا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب بمعنى: أنذروا من ذلك الذي لا بد لكل خلق من انتهائه اليه. ويجوز ان تكون «ما» مصدرية. فتكون «أنذروا» صلتها لا محل لها من الاعراب. و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بعن. اي عن انذارهم ذلك اليوم.

- ﴿ مُعْرِضُونَ: ﴾

- خبر «الذين» مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين من المفرد.'

المتشابهات :

| الحجر: 85 | ﴿وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 3 | ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ﴾ |

|---|

| الروم: 8 | ﴿ مَّا خَلَقَ اللَّـهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد بيان أن هذا القرآن من عند الله، لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنه لم يخلق هذا الكون عبثًا، قال تعالى :

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :الأحقاف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن .. ﴾

التفسير :

أي:{ قُلْ} لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قل لهم -مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة-:{ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ} هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل أجروا أنهارا؟ هل نشروا حيوانا؟ هل أنبتوا أشجارا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟

لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم، فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة.

ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال:{ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا} الكتاب يدعو إلى الشرك{ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك، بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم قال تعالى:{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} وكل رسول قال لقومه:{ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على برهان ولا دليل وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة. يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة؟

ثم أمر الله- تعالى- رسوله صلّى الله عليه وسلّم أن يوبخ هؤلاء الكافرين على جهالاتهم وعنادهم، فقال: قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَرُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ....

وقوله: أَرَأَيْتُمْ بمعنى أخبرونى، ومفعوله الأول قوله ما تَدْعُونَ وجمله «ماذا خلقوا» سدت مسد مفعوله الثاني.

وجملة: «أرونى» مؤكدة لقوله: أَرَأَيْتُمْ لأنها- أيضا- بمعنى أخبرونى.

والمعنى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء المشركين- على سبيل التوبيخ والتأنيب-: أخبرونى عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دول الله- تعالى-، أى شيء في الأرض أوجدته هذه الآلهة؟ إنها قطعا لم تخلق شيئا من الأرض. فالأمر في قوله أَرُونِي للتعجيز والتبكيت.

و «أم» في قوله أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ للإضراب عن أن يكونوا قد خلقوا شيئا، إلى بيان أنهم لا مشاركة لهم مع الله في خلق السموات أو الأرض أو غيرهما. فقوله:

شِرْكٌ بمعنى مشاركة..

أى: بل ألهم مشاركة من الله- تعالى- في خلق شيء من السموات؟ كلا، لا مشاركة لهم في خلق أى شيء، وإنما الخالق لكل شيء هو الله رب العالمين.

فالاستفهام للتوبيخ والتقريع.

فالمراد من الآية الكريمة نفى استحقاق معبوداتهم لأى لون من ألوان العبادة بأبلغ وجه، لأن هذه المعبودات لا مدخل لها في خلق أى شيء لا من العوالم السفلية ولا من العوالم العلوية، وإنما الكل مخلوق لله- تعالى- وحده.

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله- تعالى-: هذا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي ماذا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ.

وبعد أن أفحمهم- سبحانه- من الناحية العقلية، أتبع ذلك بإفحامهم بالأدلة النقلية، فقال- تعالى-: ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا، أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

والأمر في قوله- تعالى- ائْتُونِي للتعجيز والتهكم- أيضا- كما في قوله:

أَرُونِي.

وقوله: أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أى: بقية من علم يؤثر عن الأولين، وينسب إليهم.

قال القرطبي: وفي الصحاح: «أو أثارة من علم» أى: بقية منه. وكذلك الأثرة- بالتحريك- ويقال: سمنت الإبل على أثارة، أى: على بقية من شحم كان فيها قبل ذلك..

والأثارة: مصدر كالسماحة والشجاعة، وأصل الكلمة من الأثر، وهي الرواية، يقال:

أثرت الحديث آثره أثرا وأثارة وأثرة فأنا آثر، إذا ذكرته عن غيرك، ومنه قيل: حديث مأثور، أى نقله الخلف عن السلف.

أى: هاتوا لي- أيها المشركون- كتابا من قبل هذا القرآن يدل على صحة ما أنتم عليه من شرك، فإن لم تستطيعوا ذلك- ولن تستطيعوا- فأتونى ببقية من علم يؤثر عن السابقين، ويسند إليهم، ويشهد لكم بصحة ما أنتم فيه من كفر.

إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ فيما تزعمونه من أنكم على الحق.

وهكذا أخذ عليهم القرآن الحجة، وألزمهم ببطلان ما هم عليه من ضلال، بالأدلة العقلية المتمثلة في شهادة هذا الكون المفتوح، وبالأدلة النقلية المتمثلة في أنه لا يوجد عندهم كتاب أو ما يشبه الكتاب. يستندون إليه في استحقاق تلك المعبودات للعبادة.

والحق أن هذا الآية الكريمة على رأس الآيات التي تخرس أصحاب الأقوال التي لا دليل على صحتها، وتعلم الناس مناهج البحث الصحيح الذي يوصلهم إلى الحق والعدل..

ثم قال : ( قل ) أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره : ( أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ) أي : أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض ، ( أم لهم شرك في السموات ) أي : ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض ، وما يملكون من قطمير ، إن الملك والتصرف كله إلا لله ، عز وجل ، فكيف تعبدون معه غيره ، وتشركون به ؟ من أرشدكم إلى هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ ولهذا قال : ( ائتوني بكتاب من قبل هذا ) أي : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، يأمركم بعبادة هذه الأصنام ، ( أو أثارة من علم ) أي : دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه ( إن كنتم صادقين ) أي : لا دليل لكم نقليا ولا عقليا على ذلك ; ولهذا قرأ آخرون : " أو أثرة من علم " أي : أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم ، كما قال مجاهد في قوله : ( أو أثارة من علم ) أو أحد يأثر علما .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : أو بينة من الأمر .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثنا صفوان بن سليم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن عباس قال سفيان : لا أعلم إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أو أثرة من علم " قال : " الخط " .

وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم . وقال الحسن البصري : ( أو أثارة ) شيء يستخرجه فيثيره .

وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو بكر بن عياش أيضا : ( أو أثارة من علم ) يعني الخط .

وقال قتادة : ( أو أثارة من علم ) خاصة من علم .

وكل هذه الأقوال متقاربة ، وهي راجعة إلى ما قلناه ، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وأكرمه ، وأحسن مثواه .

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)

يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: أرأيتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله, أروني أيّ شيء خلقوا من الأرض, فإن ربي خلق الأرض كلها, فدعوتموها من أجل خلقها ما خلقت من ذلك آلهة وأربابا, فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها حجة, فإن من حجتي على عبادتي إلهي, وإفرادي له الألوهة, أنه خلق الأرض فابتدعها من غير أصل.

وقوله ( أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ) يقول تعالى ذكره: أم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس, شرك مع الله في السموات السبع, فيكون لكم أيضًا بذلك حجة في عبادتكموها, فإن من حجتي على إفرادي العبادة لربي, أنه لا شريك له في خلقها, وأنه المنفرد بخلقها دون كلّ ما سواه.

وقوله ( اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا ) يقول تعالى ذكره: بكتاب جاء من عند الله من قبل هذا القرآن الذي أُنـزل عليّ, بأن ما تعبدون من الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئًا, أو أن لهم مع الله شركًا في السموات, فيكون ذلك حجة لكم على عبادتكم إياها, لأنها إذا صحّ لها ذلك صحت لها الشركة في النِّعم التي أنتم فيها, ووجب لها عليكم الشكر, واستحقت منكم الخدمة, لأن ذلك لا يقدر أن يخلقه إلا الله.

وقوله ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قرّاء الحجاز والعراق ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) بالألف, بمعنى: أو ائتوني ببقية من علم. ورُوي عن أبي عبد الرحمن السلميّ أنه كان يقرؤه " أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ"، بمعنى: أو خاصة من علم أوتيتموه, وأوثرتم به على غيركم, والقراءة التي لا أستجيز غيرها( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) بالألف, لإجماع قرّاء الأمصار عليها.

واختلف أهل التأويل في تأويلها, فقال بعضهم: معناه: أو ائتوني بعلم بأن آلهتكم خَلَقت من الأرض شيئا, وأن لها شرك في السموات من قبل الخطّ الذي تخطونه في الأرض, فإنكم معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن آدم, قال: ثنا أبو عاصم, عن سفيان, عن صفوان بن سليم, عن أبي سلمة, عن ابن عباس ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: خط كان يخطه العرب في الأرض.

حدثنا أبو كُرَيْب, قال: قال أَبو بكر: يعني ابن عياش: الخط: هو العيافة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو خاصة من علم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتاده ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: أو خاصة من علم.

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: أي خاصة من علم.

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث, قال: ثني أبي, عن الحسين, عن قتادة ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: خاصة من علم.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو علم تُشيرونه فتستخرجونه.

* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن, في قوله: ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: أثارة شيء يستخرجونه فِطْرة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو تأثرون ذلك علمًا عن أحد ممن قبلكم؟

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا, عن ابن أَبي نجيح, عن مجاهد ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: أحد يأثر علما.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أو ببينة من الأمر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) يقول: ببينة من الأمر.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ببقية من علم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب, قال: سُئل أَبو بكر, يعني ابن عياش عن ( أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ) قال: بقية من علم.

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأثارة: البقية من علم, لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب, وهي مصدر من قول القائل: أثر الشيء أثارة, مثل سمج سماجة, وقبح قباحة, كما قال راعي الإبل:

وذاتِ أثـــارةٍ أكَـــلَتْ عَلَيْهــا

[ نَبَاتًـــا فِــي أكمِتِــهِ قَفَــارا] (1)

يعني: وذات بقية من شحم, فأما من قرأه (أَوْ أَثَرَةٍ) فإنه جعله أثرة من الأثر, كما قيل: قترة وغبرة. وقد ذُكر عن بعضهم أنه قرأه (أَوْ أَثْرَةٍ) بسكون الثاء, مثل الرجفة والخطفة, وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا فيه من أنه بقية من علم, جاز أن تكون تلك البقية من علم الخط, ومن علم استثير من كُتب الأوّلين, ومن خاصة علم كانوا أوثروا به. وقد رُوي عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ذلك خبر بأنه تأوّله أنه بمعنى الخط, سنذكره إن شاء الله تعالى, فتأويل الكلام إذن: ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب, بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم ما تدّعون لآلهتكم, أو ببقية من علم يوصل بها إلى علم صحة ما تقولون من ذلك ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) في دعواكم لها ما تدّعون, فإن الدعوى إذا لم يكن معها حجة لم تُغن عن المدّعي شيئًا.

------------------------

الهوامش:

(1) هذا بيت من قصيدة للراعي ، مدح بها سعد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، عدتها سبعة وخمسون بيتا . وقوله " ذات آثارة " أي رب ناقة ذات سمن . والأثارة ، بفتح الهمزة : شحم متصل بشحم آخر ، ويقال هي بقية من الشحم العتيق ، يقال : سمنت الناقة على أثارة ، أي على بقية شحم . وأكمته : غلفه ، جمع كمام ، وهو جمع كم بكسر الكاف ، وهو غطاء النور وغلافه . وقفارًا وقفارة : وصف للنبات : أي رعته خاليًا لها من مزاحمة غيرها في رعيه . وأصله من قولهم طعام قفار : أي أكل بلا إدام . ( انظر خزانة الأدب الكبرى للبغدادي 4 : 251 ) واستشهد بالبيت أبو عبيدة في مجاز القرآن ( الورقة 222 ) . عند قوله تعالى : " أو أثارة من علم " أي بقية من شحم أكلت عليه . ومن قال : " أثرة " فهو مصدر أثره يأثره : يذكره . وفي ( اللسان : أثر ) : وأثرة العلم وأثرته وأثارته ، بقية منه تؤثر فتذكر . وقال الزجاج أثاره : في معنى علامة . ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ونسب البيت للشماخ.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[4] أفحمهم بالأدلة العقلية المتمثلة في شهادة هذا الكون المفتوح، وبالأدلة النقلية المتمثلة في أنه لا يوجد عندهم كتاب أو ما يشبه الكتاب، يستندون إليه في استحقاق هذه الأصنام للعبادة.

وقفة

[4] ﴿أم لهم شرك﴾ أي: أم لهم نصيب في خلق السماوات، فالشرك هنا بمعنى الحصة والنصيب، وليس بمعنى عبادة غير الله.

عمل

[4] ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ﴾ قبل أن تتَّهمَ الآخرين: أين الدليلُ؟

وقفة

[4] من السهل جدًّا أن تتهم أحدًا بأنه مخطئ، ولكن تكمن الخطورة حينما ﻻ تملك دليلًا على خطئه ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَـٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي ماذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ اِئْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ﴾

- الجزء الأول من هذه الآية الكريمة اي من «قل» الى فِي السَّماااتِ» اعرب في الآية الكريمة الاربعين من سورة «فاطر».

- ﴿ ائْتُونِي بِكِتابٍ: ﴾

- فعل أمر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والنون نون الوقاية. والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-مبني على السكون في محل نصب مفعول به.بكتاب: جار ومجرور متعلق بائتوني. او تكون في مقام المفعول الثاني للفعل لان الباء صلة للتأكيد كقوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».

- ﴿ مِنْ قَبْلِ هذا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من كتاب. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن. اي ائتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله.

- ﴿ أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ: ﴾

- معطوفة بأو على بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا» وتعرب اعرابها.بمعنى او بقية من علم بقيت عليكم من علوم الاولين.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ: ﴾

- حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. صادقين: خبر «كنتم» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه'

المتشابهات :

| فاطر: 40 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 4 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۖ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَـٰذَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ أنه لم يخلق هذا الكون عبثًا؛ أمرَ رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الكافرين على ضلالهم وعنادهم، قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أثارة:

وقرئ:

1- أثرة، بغير ألف، وهى واحدة، جمعها «أثر» ، وهى قراءة على، وابن عباس، بخلاف عنهما، وزيد ابن على، وعكرمة، وقتادة، والحسن، والسلمى، والأعمش، وعمرو بن ميمون.

2- أثرة، بغير ألف، وإسكان الثاء، وهى الفعلة الواحدة، وهى قراءة على، والسلمى، وقتادة أيضا.

3- أثرة، بضم الهمزة وإسكان الثاء، ورويت عن الكسائي.

مدارسة الآية : [5] :الأحقاف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن .. ﴾

التفسير :

{ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} أي:مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به بمثقال ذرة{ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء هذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشركهم.

ثم بين- سبحانه- أن هؤلاء المشركين قد بلغوا الذروة في ضلالهم وجهلهم فقال: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ.

أى: لا أحد أشد ضلالا وجهلا من هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله- تعالى- آلهة، هذه الآلهة لا تسمع كلامهم، ولا تعقل نداءهم، ولا تشعر بعبادتهم لها منذ أن عبدوها، إلى أن تقوم الساعة.

فإذا ما قامت الساعة، تحولت هذه الآلهة- بجانب عدم شعورها بشيء إلى عدوة لهؤلاء العابدين لها.

قال بعض العلماء: وفي قوله: إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ نكتة حسنة، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، ومن شأن الغاية انتهاء المغيا عندها. لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية، لأنهم في يوم القيامة لا يستجيبون لهم.

فالوجه- والله أعلم- أنها من الغايات المشعرة، بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا، لتفاوت ما بينهما كالشىء وضده، وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة، بالعداوة بالكفر بعبادتهم إياهم .

ثم أكد- سبحانه- عدم إحساس الأصنام بعابديها فقال: وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ.

أى: وهذه الأصنام عن عبادة عابديها غافلة، لا تدرك شيئا، ولا تحس بمن حولها.

قال صاحب الكشاف: وإنما قيل «من» و «هم» لأنه أسند إليهم ما يسند إلى أولى العلم من الاستجابة والغفلة، ولأنهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلا وغباوة.

ويجوز أن يريد: كل معبود من دون الله من الجن والإنس والأوثان .

وقوله : ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ) أي : لا أضل ممن يدعو أصناما ، ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة ، وهي غافلة عما يقول ، لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ; لأنها جماد حجارة صم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)

يقول تعالى ذكره: وأيّ عبد أضلّ من عبد يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب له إلى يوم القيامة: يقول: لا تُجيب دعاءه أبدا, لأنها حجر أو خشب أو نحو ذلك.

وقوله: ( وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ) يقول تعالى ذكره: وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم إياهم في غفلة, لأنها لا تسمع ولا تنطق, ولا تعقل. وإنما عنى بوصفها بالغفلة, تمثيلها بالإنسان الساهي عما يقال له, إذ كانت لا تفهم مما يقال لها شيئًا, كما لا يفهم الغافل عن الشيء ما غفل عنه. وإنما هذا توبيخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأيهم, وقُبح اختيارهم في عبادتهم, من لا يعقل شيئًا ولا يفهم, وتركهم عبادة من جميع ما بهم من نعمته, ومن به استغاثتهم عندما ينـزل بهم من الحوائج والمصائب.

وقيل: من لا يستجيب له, فأخرج ذكر الآلهة وهي جماد مخرج ذكر بني آدم, ومن له الاختيار والتمييز, إذ كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تخدم في خدمتهم إياها, فأجرى الكلام في ذلك على نحو ما كان جاريًا فيه عندهم.

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله ﷺ واستحقاقه العبادة.

وقفة

[5] تبًّا للمشرك، يقضي عمره في دعاء من لا ينفعه في الدنيا، ولا في الآخرة ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾.

وقفة

[5] لا أدل على بطلان ألوهية ما يعبد من دون الله؛ من كونها لا تجيب الدعاء ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾.

وقفة

[5] لا أضل في الحياة من أحد يدعو من لا يستجيب له ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾.

وقفة

[5] ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدعو مِن دونِ اللَّهِ مَن لا يَستَجيبُ لَهُ إِلى يَومِ القِيامَةِ﴾ وهل من تيه وضلال أشد ممن يظن أن الحجر سيجيبه؟!

وقفة

[5] ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ معناها: لا أحد أضل ممن يدعو إلهًا لا يستجيب له؛ وهي الأصنام؛ فإنها لا تسمع ولا تعقل، ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه.

تفاعل

[5] ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ قل: الحمد لله الذي عافانا من أن نعبد صنمًا من حجارة أو أخشاب، فأنقذنا من الضلال، ثم سل نفسك: هل أدينا شكر نعمة الهداية؟!

الإعراب :

- ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ: ﴾

- الواو عاطفة. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أضل: خبر «من» مرفوع بالضمة. ولم ينون لانه ممنوع من الصرف. لانه على وزن «أفعل» وبوزن الفعل

- ﴿ مِمَّنْ يَدْعُوا: ﴾

- اصلها: من: حرف جر. و «من» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بأضل. يدعو: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يدعو» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيدعو او بحال مقدمة لاسم الموصول «من» بمعنى من يعبد الاصنام حالة كونها من دون الله. الله لفظ الجلالة:مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لا: نافية لا عمل لها. يستجيب: تعرب اعراب «يدعو» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وجملة لا يَسْتَجِيبُ» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيستجيب. الى يوم: جار ومجرور متعلق بيستجيب. القيامة: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى: لا يجيب دعاءه الى يوم القيامة.

- ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ: ﴾

- الواو حالية. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب حال. هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عن دعاء: جار ومجرور متعلق بالخبر. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. والضمير يعود على الاصنام وانما اسند الى من يعقل لان المشركين كانوا يصفونهم بالتمييز جهلا وغباوة.

- ﴿ غافِلُونَ: ﴾

- خبر المبتدأ مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. وجاء وصفهم بترك الاستجابة والغفلة من باب التهكم اي بالاصنام. والنون عوض عن تنوين المفرد.'

المتشابهات :

| الحج: 12 | ﴿ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ |

|---|

| الأحقاف: 5 | ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : وبعد توبيخ هؤلاء الكافرين والتعجب من ضلالهم وعنادهم؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنه لا يوجد أحد أشد ضلالًا ممن يعبدون مَن لا يملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا يسمع دعاء الداعين، ولا يستجيب لمن ناداه أبدًا، قال تعالى :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء