الإحصائيات

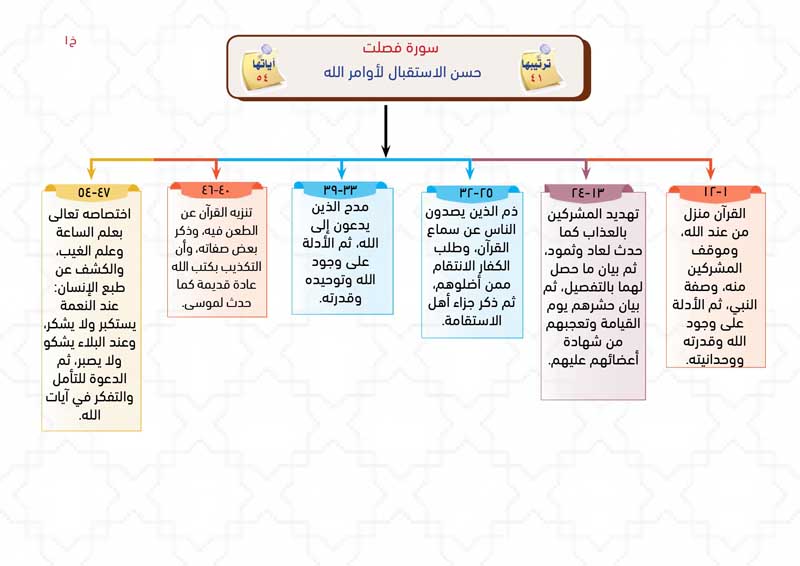

سورة فصلت

| ترتيب المصحف | 41 | ترتيب النزول | 61 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 6.00 |

| عدد الآيات | 54 | عدد الأجزاء | 0.33 |

| عدد الأحزاب | 0.65 | عدد الأرباع | 2.60 |

| ترتيب الطول | 36 | تبدأ في الجزء | 24 |

| تنتهي في الجزء | 25 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 22/29 | الحواميم: 2/7 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (47) الى الآية رقم (48) عدد الآيات (2)

بعدَ تهديدِ الكُفَّارِ بأنَّ جَزاءَ كلِّ أحدٍ يصلُ إليه يومَ القيامةِ ذَكَرَ اللهُ أنَّ عِلمَ هذا اليومِ مُختصٌ به وحدَهُ، وأنَّ علمَه مُحيطٌ بكلِّ شَيءٍ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (49) الى الآية رقم (51) عدد الآيات (3)

لمَّا ذَكَرَ اللهُ تبدُّلَ أحوالِ الكفارِ، أثبتُوا الشركاءَ في الدُّنيا ثُمَّ تبرؤُوا منهم في الآخرةِ، بَيَّنَ هنا أن الإنسانَ جُبِلَ على التَّبدُّلِ، وذكرَ حالَه عندَ النعمةِ وعندَ البلاءِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (52) الى الآية رقم (54) عدد الآيات (3)

ختامُ السورةِ بالدعوةِ للتَّأملِ والتَّفكرِ ليعلمَ النَّاسُ أنَّ القرآنَ حَقٌّ، والسَّاعةُ آتيةٌ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة فصلت

حسن الاستقبال لأوامر الله/ التفصيل في بيان عظمة الله مُنزل الآيات القرآنية وخالق الآيات الكونية

أولاً : التمهيد للسورة :

- • بداية ونهاية السورة:: فرسالة السورة: أنتم يا أمة محمد ﷺ مسؤولون عن حمل أمانة القرآن الكريم للعالمين، فعليكم واجب توضيح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس، وخذوا العبرة من تاريخ بني إسرائيل.

- • حسن استقبال الوحي وسوء الاستقبال:: • تبدأ السورة بتنزيل الكتاب، وأنَّه فُصِّلَ من الله للعباد: ﴿حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (1-3). • وأن آيات الله المنزلة في القرآن شاهدة بصدقه، شأنها شأن الآيات الكونية المبثوثة في السماء والأرض: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي ... وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ ... وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ... وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ...﴾ (9-12). • والآيات التاريخية الشاهدة على مصارع المكذبين وعرض لمصيرهم المخزي في الآخرة: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ...﴾ (13-24). • ثم ذم الذين يصدون الناس عن سماع القرآن: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ...﴾ (26). • ثم تنزيه القرآن عن الطعن فيه: ﴿... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (41-42). • وختمت بذكر من أعرض عن الكتاب المفصَّل: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (52).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «فُصلت».

- • معنى الاسم :: فُصلت: بمعنى بينّت، وآيات مفصلات: أي مبينات.

- • سبب التسمية :: لوقوع كلمة (فصلت) في أول السورة الآية (3).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة السجدة»، و«سورة حم السجدة»؛ لأنها تميزت عن الحواميم الأخرى بأن فيها سجدة في الآية (37)، و«سجدة المؤمن»؛ لأنها السجدة التي جاءت بعد سورة المؤمن (غافر)، وسورة «المصابيح»، وسورة «الأقوات».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: حسن الاستقبال لأوامر الله.

- • علمتني السورة :: أهمية تعلّم اللغة العربية لكل مسلم يريد أن يفهم كلام الله: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

- • علمتني السورة :: التفكر في عظمة الله؛ فقد خلق الأرض في يومين: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

- • علمتني السورة :: : قابل السيئة بالحسنة، وأحسن إلى من أساء إليك: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ عَدُوَّكُمْ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ حَم لاَ يُنْصَرُونَ». قال القاضي عياض: «أي علامتُكُمُ التي تَعْرِفُونَ بها أصحابَكم هذا الكلامُ، والشِّعارُ في الأصلِ العلامةُ التي تُنْصَبُ لِيَعْرِفَ بها الرَّجُلُ رُفْقَتَهُ، و(حم لا ينصرون) معناهُ بفضلِ السُّورِ المفتتحةِ بِحم ومنزلَتِها من اللهِ لا يُنْصَرون»، و(سورة فصلت) من السور المفتتحة بـ (حم).

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة فصلت من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: «الْحَوَامِيمَ دِيبَاجُ الْقُرْآنِ». وديباج القرآن: أي زينته، و(سورة فصلت) من الحواميم.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة فصلت هي السورة الثانية من الحواميم أو آل (حم)، وهي سبع سور متتالية، وهي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، وأطلق عليها بعض العلماء: عرائس القرآن، وكلها مكية.

• احتوت السورة على السجدة الـ 12من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف- في الآية (38).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحمل أمانة القرآن الكريم للعالمين، فنقوم بتوضيح الرسالة وتفصيلها وتيسيرها للناس.

• احذر الإعراض والتولي عن طاعة الله؛ فذلك سبب نزول العذاب: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ (13).

• أن نستعذ باللهِ من الغرورِ والكِبرِ: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ (15).

• أن نراقب الله تعالى في السر والعلن: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (19).

• أن نحسِن الظنَّ باللهِ مخالفةً لظنِّ المشركين به: ﴿وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ﴾ (23).

• أن نحدد من يزين لنا فعل السوء، ونحذر من مجالسته: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ (25).

• أن نجمع بين حسن القول وصالح العمل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (33).

• أن نحذر أن يزين لنا الشيطان أعمالنا: ﴿وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ﴾ (37).

• أن نسجد للتلاوة عند قراءة هذه الآية: ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ (38).

• أن نعطي القرآن أعز أوقاتنا؛ لأنه عزيز يُعرض عمن أعرض عنه، ولا يُقبل إلا على من أقبل عليه: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ (41).

تمرين حفظ الصفحة : 482

مدارسة الآية : [47] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

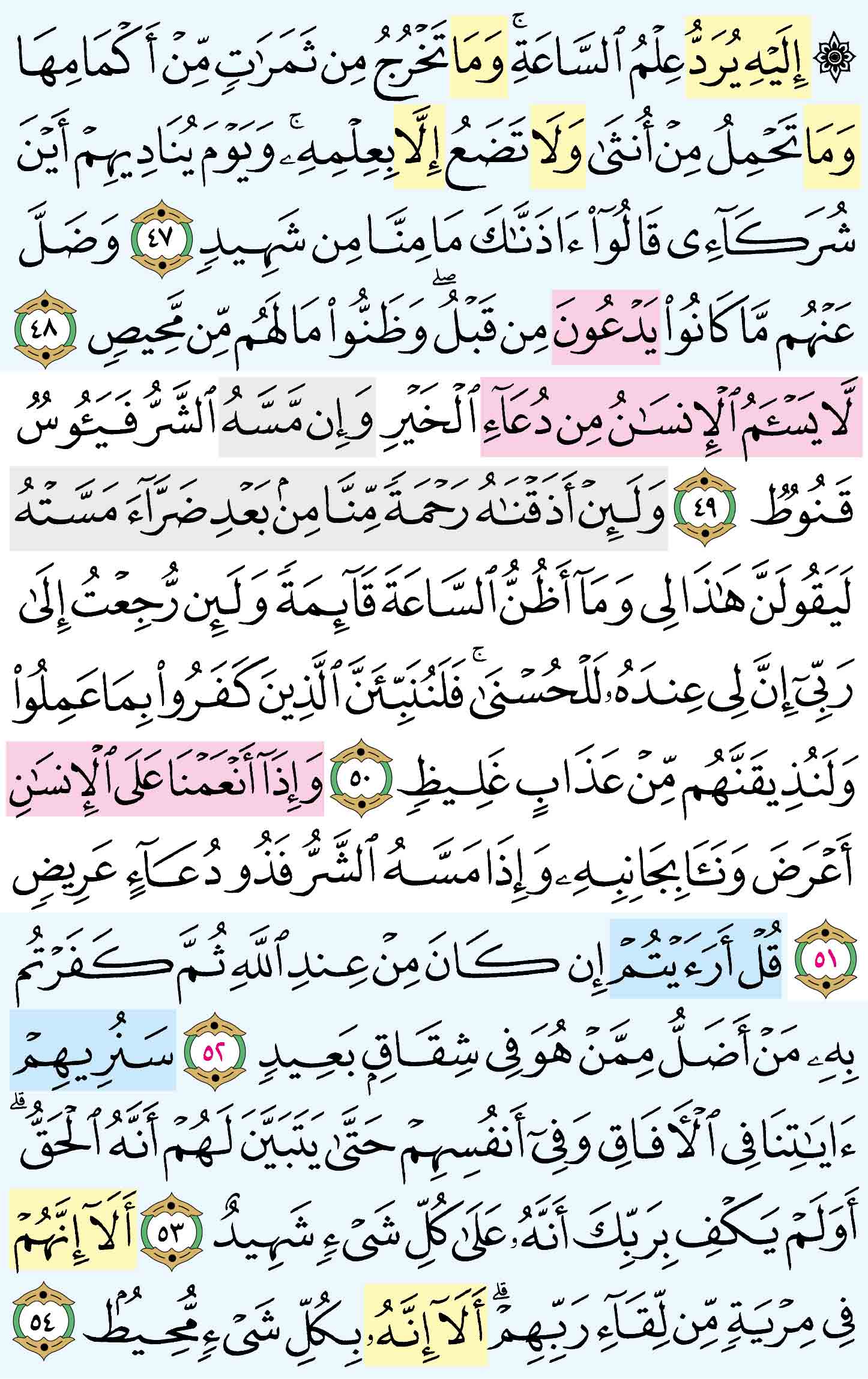

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا .. ﴾

التفسير :

هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال:{ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ} أي:جميع الخلق ترد علمهم إلى الله تعالى، ويقرون بالعجز عنه، الرسل، والملائكة، وغيرهم.

{ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا} أي:وعائها الذي تخرج منه، وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التي في البلدان والبراري، فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار، إلا وهو يعلمها علما تفصيليًا.

{ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى} من بني آدم وغيرهم، من أنواع الحيوانات، إلا بعلمه{ وَلَا تَضَعُ} أنثى حملها{ إِلَّا بِعِلْمِهِ} فكيف سوَّى المشركون به تعالى، من لا علم عنده ولا سمع ولا بصر؟.

{ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} أي:المشركين به يوم القيامة توبيخًا وإظهارًا لكذبهم، فيقول لهم:{ أَيْنَ شُرَكَائِيَ} الذين زعمتم أنهم شركائي، فعبدتموهم، وجادلتم على ذلك، وعاديتم الرسل لأجلهم؟{ قَالُوا} مقرين ببطلان إلهيتهم، وشركتهم مع الله:{ آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ} أي:أعلمناك يا ربنا، واشهد علينا أنه ما منا أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم، فكلنا الآن قد رجعنا إلى بطلان عبادتها، وتبرأنا منها.

وقوله- تعالى-: إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ.. بيان لانفراد الخالق- عز وجل- بوقت قيام الساعة، وبإحاطة علمه- تعالى- بكل شيء، وإرشاد للمؤمنين إلى ما يقولونه إذا ما سئلوا عن ذلك.

والأكمام: جمع كم- بكسر الكاف- وهو الوعاء الذي تكون الثمرة بداخله.

أى: إلى الله- تعالى- وحده مرجع علم قيام الساعة، وما تخرج ثمرات من أوعيتها الكائنة بداخلها، وما تحمل من أنثى حملا ولا تضعه إلا بعلمه وإرادته- عز وجل- و «من» في قوله مِنْ ثَمَراتٍ وفي قوله مِنْ أُنْثى مزيدة لتأكيد الاستغراق. وفي قوله مِنْ أَكْمامِها ابتدائية.

قال الجمل: «فإن قلت: قد يقول الرجل الصالح قولا فيصيب فيه، وكذلك الكهان والمنجمون.

قلت: أما قول الرجل الصالح فهو من إلهام الله، فكان من علمه- تعالى- الذي يرد إليه، وأما الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع والجزم في شيء ما يقولونه ألبتة، وإنما غايته ادعاء ظن ضعيف قد لا يصيب. وعلم الله- تعالى- هو العلم اليقين المقطوع به الذي لا يشركه فيه أحد .

ثم بين- سبحانه- تبرّأ المشركين من آلهتهم يوم القيامة فقال: وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.

والظرف «يوم» منصوب بفعل مقدر، ومعنى «آذناك» أعلمناك وأخبرناك، آذن فلان غيره يؤذنه، إذا أعلمه بما يريد إعلامه به.

والنداء والسؤال إنما لتوبيخهم والتهكم بهم في هذا الموقف العظيم.

والظن هنا بمعنى اليقين.

أى: واذكر- أيها العاقل- لتعتبر وتتعظ يوم ينادى الله- تعالى- المشركين فيقول لهم يوم القيامة: أين شركائى الذين كنتم تعبدونهم من دوني ليقربوكم إلى أو ليشفعوا لكم عندي؟

قالُوا على سبيل التحسر والتذلل: يا ربنا لقد آذَنَّاكَ أى: لقد أعلمناك بأنه ما منا أحد يشهد بأن لك شريكا، فقد انكشفت عنا الحجب، واعترفنا بأنك أنت الواحد القهار.

ثم قال : ( إليه يرد علم الساعة ) أي : لا يعلم ذلك أحد سواه ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - وهو سيد البشر لجبريل وهو من سادات الملائكة - حين سأله عن الساعة ، فقال : " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " ، وكما قال تعالى : ( إلى ربك منتهاها ) [ النازعات : 44 ] ، وقال ( لا يجليها لوقتها إلا هو ) [ الأعراف : 187 ] .

وقوله : ( وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) أي : الجميع بعلمه ، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وقد قال تعالى : ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) [ الأنعام : 59 ] ، وقال جلت عظمته : ( يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ) [ الرعد : 8 ] ، وقال ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ) [ فاطر : 11 ] .

وقوله : ( ويوم يناديهم أين شركائي ) أي : يوم القيامة ينادي الله المشركين على رءوس الخلائق : أين شركائي الذين عبدتموهم معي ؟ ( قالوا آذناك ) أي : أعلمناك ، ( ما منا من شهيد ) أي : ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكا ،

القول في تأويل قوله تعالى : إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47)

يقول تعالى ذكره: إلى الله يرد العالمون به علم الساعة, فإنه لا يعلم ما قيامها غيره.( وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ) يقول: وما تظهر من ثمرة شجرة من أكمامها التي هي متغيبة فيها, فتخرج منها بارزة.( وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى ) يقول: وما تحمل من أنثى من حمل حين تحمله, ولا تضع ولدها إلا بعلم من الله, لا يخفى عليه شيء من ذلك.

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( مِنْ أَكْمَامِهَا ) قال: حين تطلع.

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ) قال: من طلعها والأكمام جمع كمة (1) وهو كل ظرف لماء أو غيره, والعرب تدعو قشر الكفراة كمَّا.

واختلفت القراء في قراءة قوله: ( مِنْ ثَمَرَاتٍ ) فقرأت ذلك قرّاء المدينة: ( مِنْ ثَمَرَاتٍ ) على الجماع, وقرأت قراء الكوفة " من ثمرات " على لفظ الواحدة, وبأي القراءتين قرئ ذلك فهو عندنا صواب لتقارب معنييهما مع شهرتهما في القراءة.

وقوله: ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ) يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين به في الدنيا الأوثان والأصنام: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتكم إياي؟.( قَالُوا آذَنَّاكَ ) يقول: أعلمناك ( مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ) يقول: قال هؤلاء المشركون لربهم يومئذ: ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثما أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله ( آذَنَّاكَ ) يقول: أعلمناك.

حدثني محمد, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: ( آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ) قالوا: أطعناك (2) ما منا من شهيد على أن لك شريكا.

------------------------

الهوامش:

(1) لعل الأصل : جمع كم ، بلا تاء ، لأن الأكمام جمع" كم" لا جمع كمة . انظر ( اللسان : كم ) .

(2) كذا في الأصل . ولعله" أطلعناك" ، ليكون فيه معنى العلم .

التدبر :

وقفة

[47] ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ علم الساعة عند الله وحده.

وقفة

[47] ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ اتخذ الكفار عدم العلم بوقت الساعة حجة على التكذيب بالساعة، فساق الله لهم ثلاثة نظائر للساعة، لا يعلمها إلا الله، وهي تجري أمام أعينهم: أولها: علم ما تخرجه أكمام الزرع من الثمار بكميته وجودته وموعد سقوطه. ثانيها: حمل الإناث من إنسان أو حيوان، ولا يعلم الولود من العقيم منها قبل الزواج إلا الله. وثالثها: وقت وضع الأجنة باليوم والساعة.

عمل

[47] اقرأ بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بالساعة ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

عمل

[47] سل الله من واسع رزقه وأن يعلمك علمًا نافعًا ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾.

وقفة

[47] ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ﴾ الله يناديهم بنفسه ليشهدوا! الشهيد يجوز أن يكون بمعنى المشاهد، أي المبصر، أي ما منا أحد يرى الذين كنا ندعوهم شركاءك الآن، أو يكون الشهيد بمعنى الشاهد، أي ما منا أحد يشهد أنهم شركاؤك، فيكون هذا اعترافًا بكذبهم في ما مضى.

الإعراب :

- ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السّاعَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيرد. يرد: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. علم: نائب فاعل مرفوع بالضمة. الساعة: مضاف اليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة.بمعنى: الى من يسأل عن قيام الساعة اليه يرد علم قيامها

- ﴿ وَما تَخْرُجُ: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. تخرج: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

- ﴿ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها: ﴾

- من: حرف جر زائد لتوكيد النفي. ثمرات:اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل. من اكمام: جار ومجرور متعلق بتخرج و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة.بمعنى: من اوعيتها او اغطيتها.

- ﴿ وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى: ﴾

- معطوفة بالواو على ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ» وتعرب اعرابها وعلامة جر الاسم الكسرة المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر.

- ﴿ وَلا تَضَعُ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: زائدة لتأكيد النفي. تضع: معطوفة على «تحمل» وتعرب اعرابها والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على أنثى.

- ﴿ إِلاّ بِعِلْمِهِ: ﴾

- أداة حصر لا عمل لها. بعلمه: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة بتقدير: إلا مقرونا بعلمه او إلا عالما به. اي إلا وهو عالم به والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

- ﴿ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ: ﴾

- الواو استئنافية. يوم: مفعول فيه-ظرف زمان- منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة. او يكون مفعولا به لفعل مضمر تقديره: واذكر يوم. ينادي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.و«هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. والجملة في محل جر بالإضافة.

- ﴿ أَيْنَ شُرَكائِي: ﴾

- اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان متعلق بخبر مقدم. شركائي: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مأتي بها من اجل الياء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به-مقول القول-لعامل مضمر تقديره: قائلا اين شركائي؟ أضافهم اليه تعالى على زعمهم وفيه تهكم وتوبيخ. بمعنى اين شركائي الذي كنتم تزعمون.

- ﴿ قالُوا: ﴾

- الجملة استئنافية لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. والجملة الفعلية بعدها مفعول به-مقول القول-.

- ﴿ آذَنّاكَ: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل -ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل رفع فاعل. والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به اي اعلمناك.

- ﴿ ما مِنّا مِنْ شَهِيدٍ: ﴾

- نافية لا عمل لها. منا: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. من: زائدة لتوكيد معنى النفي. شهيد: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ مؤخر. وهي من صيغ المبالغة فعيل بمعنى فاعل. بمعنى ليس فينا شاهد لهم بإشراك احد معك.'

المتشابهات :

| الكهف: 52 | ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ |

|---|

| النحل: 27 | ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾ |

|---|

| القصص: 62 | ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَـ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ |

|---|

| القصص: 74 | ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَـ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ |

|---|

| فصلت: 47 | ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [47] لما قبلها : وبعد تهديدِ الكُفَّارِ بأنَّ جَزاءَ كلِّ أحدٍ يصلُ إليه يومَ القيامةِ؛ ذَكَرَ اللهُ أنَّ عِلمَ هذا اليومِ مُختصٌّ به وحدَهُ، وأنَّ علمَه مُحيطٌ بكلِّ شَيءٍ، قال تعالى:

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ثمرات:

1- على الجمع، وهى قراءة أبى جعفر، والأعرج، وشيبة، وقتادة، والحسن، بخلاف عنه، ونافع، وابن عامر، فى غير رواية- أي جلية- والمفضل، وحفص، وابن مقسم.

وقرئ:

2- ثمرة بالإفراد، وهى قراءة باقى السبعة، فى رواية طلحة، والأعمش.

مدارسة الآية : [48] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ .. ﴾

التفسير :

{ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ} من دون الله، أي:ذهبت عقائدهم وأعمالهم، التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله، وظنوا أنها تفيدهم، وتدفع عنهم العذاب، وتشفع لهم عند الله، فخاب سعيهم، وانتقض ظنهم، ولم تغن عنهم شركاؤهم شيئًا{ وَظَنُّوا} أي:أيقنوا في تلك الحال{ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} أي:منقذ ينقذهم، ولا مغيث، ولا ملجأ، فهذه عاقبة من أشرك بالله غيره، بينها الله لعباده، ليحذروا الشرك به.

وَضَلَّ عَنْهُمْ أى: وغاب عن هؤلاء المشركين، ما كانوا يدعون من قبل أى:

ما كانوا يعبدونه في الدنيا من أصنام وغيرها.

وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ أى: وأيقنوا بأنه لا مهرب ولا منجى لهم من العذاب.

يقال: حاص يحيص حيصا ومحيصا إذا هرب.

( وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ) أي : ذهبوا فلم ينفعوهم ، ( وظنوا ما لهم من محيص ) أي : وظن المشركون يوم القيامة ، وهذا بمعنى اليقين ، ( ما لهم من محيص ) أي : لا محيد لهم عن عذاب الله ، كقوله تعالى : ( ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) [ الكهف : 53 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48)

يقول تعالى ذكره: وضلّ عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا, فأخذ بها طريق غير طريقهم, فلم تنفعهم, ولم تدفع عنهم شيئا من عذاب الله الذي حلّ بهم.

وقوله: ( وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ) يقول: وأيقنوا حينئذ ما لهم من ملجأ: أي ليس لهم ملجأ يلجئون إليه من عذاب الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ(وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) : استيقنوا أنه ليس لهم ملجأ.

واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أبطل عمل الظنّ في هذا الموضع, فقال بعض أهل البصرة فعل ذلك, لأن معنى قوله: ( وَظَنُّوا ) : استيقنوا. قال: و " ما " هاهنا حرف وليس باسم, والفعل لا يعمل في مثل هذا, فلذلك جعل الفعل ملغى. وقال بعضهم: ليس يلغي الفعل وهو عامل في المعنى إلا لعلة. قال: والعلة أنه حكاية, فإذا وقع على ما لم يعمل فيه كان حكاية وتمنيا, وإذا عمل فهو على أصله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[48] ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ﴾ أبشع الضلال من ظن صاحبه أنه يفيده، ويدفع عنه العذاب، فيخيب ويبطل ظنه، ويجد عكس ما أمل.

وقفة

[48] في يوم القيامة يفترق كل داع عمن كان يدعوه، ويتبرأ كلٌّ من الآخر ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما: ﴾

- الواو: استئنافية. ضل: فعل ماض مبني على الفتح.عن: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن والجار والمجرور متعلق بضل. بمعنى: وغاب عنهم. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ كانُوا يَدْعُونَ: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة.الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. يدعون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يدعون» في محل نصب خبر «كان» وجملة كانُوا يَدْعُونَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير ما كانوا يدعونه.

- ﴿ مِنْ قَبْلُ: ﴾

- حرف جر. قبل: اسم مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة في محل جر بمن. والجار والمجرور متعلق بيدعون.

- ﴿ وَظَنُّوا: ﴾

- الواو: عاطفة. ظنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.بمعنى: وايقنوا. والجملة بعدها بتأويل مصدر سد مسد مفعولي «ظن» او لا محل لها من الاعراب. لأنها مسبوقة بحرف لا عمل له فلم تعمل فيه «ظن».

- ﴿ ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ: ﴾

- نافية لا عمل لها. اللام: حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم.من: حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي. محيص: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ مؤخر بمعنى وايقنوا أن لا مهرب او خلاص لهم من عذاب الله.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [48] لما قبلها : ولَمَّا نادى اللهُ المشركين يوم القيامة توبيخًا لهم وإظهارًا لكذبهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟؛ أيقنوا هنا أنه لا ملجأ لهم من عذاب الله، قال تعالى :

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [49] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء .. ﴾

التفسير :

هذا إخبار عن طبيعة الإنسان، من حيث هو، وعدم صبره وجلده، لا على الخير ولا على الشر، إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال، فقال:{ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} أي:لا يمل دائمًا، من دعاء الله، في الغنى والمال والولد، وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل على ذلك، ولا يقتنع بقليل، ولا كثير منها، فلو حصل له من الدنيا، ما حصل، لم يزل طالبًا للزيادة.

{ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ} أي:المكروه، كالمرض، والفقر، وأنواع البلايا{ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} أي:ييأس من رحمة الله تعالى، ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتيان الأسباب، على غير ما يحب ويطلب.

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحاب، شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكون نعم الله عليهم، استدراجًا وإمهالاً، وإن أصابتهم مصيبة، في أنفسهم وأموالهم، وأولادهم، صبروا، ورجوا فضل ربهم، فلم ييأسوا.

وقوله- تعالى-: لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ بيان لما جبل عليه الإنسان من حب للمال وغيره من ألوان النعم. ومن ضيقه بما يخالف ذلك.

ويبدو أن المراد بالإنسان في هذه الآية وأمثالها جنسه الغالب، وإلا فهناك مؤمنون صادقون، إذا رزقهم الله النعم شكروا، وإذا ابتلاهم بالمحن صبروا.

والمراد بالخير ما يشمل المال والصحة والجاه والسلطان وما إلى ذلك مما يشتهى.

والسأم: الملل، يقال سئم فلان هذا الشيء، إذا مله وضاق به وانصرف عنه.

واليأس: أن ينقطع قلب الإنسان عن رجاء الحصول على الشيء، يقال: يئس فلان من كذا- من باب فهم-، إذا فقد الرجاء في الظفر به.

والقنوط: أن يظهر أثر ذلك اليأس على وجهه وهيئته، بأن يبدو منكسرا متضائلا مهموما.

فكأن اليأس شيء داخل من أعمال القلب بينما القنوط من الآثار الخارجية التي تظهر علاماتها على الإنسان.

أى: لا يسأم الإنسان ولا يمل ولا يهدأ من طلب الخير والسعة في النعم.

وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ من عسر أو مرض فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ أى: فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله- تعالى- وفضله، بحيث تنكسر نفسه، ويظهر ذلك على هيئته.

وعبر- سبحانه- بيئوس وقنوط وهما من صيغ المبالغة، للإشارة إلى شدة حزنه وجزعه عند ما يعتريه الشر.

يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر "فيئوس قنوط" أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير.

وقوله: ( لا يسأم الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ) يقول تعالى ذكره: لا يمل الكافر بالله من دعاء الخير, يعني من دعائه بالخير, ومسألته إياه ربه. والخير في هذا الموضع: المال وصحة الجسم, يقول: لا يملّ من طلب ذلك.( وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ ) يقول: وإن ناله ضرّ في نفسه من سُقم أو جهد في معيشته, أو احتباس من رزقه ( فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ) يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه, قنوط من رحمته, ومن أن يكشف ذلك الشرّ النازل به عنه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( لا يَسْأَمُ الإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ) يقول: الكافر ( وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ) : قانط من الخير.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( لا يَسْأَمُ الإنْسَانُ ) قال: لا يملّ. وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: " لا يَسْأَمُ الإنْسَانُ مِنْ دَعَاءٍ بالخَيْرِ".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[49] ﴿لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وعدم صبره وجَلَدِه؛ لا على الخير ولا على الشر، إلا مَن نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال.

وقفة

[49] ﴿لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ هذا خلق مرتكز في نفس الإنسان والفطرة البشرية، وهو حب الاستزادة من الخير، واليأس عند نزول الشر، واليأس من زواله، واليأس أن يعقبه الخير، لكن يتم تهذيبه بوازع الإيمان.

وقفة

[49] ﴿لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ عدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليما للأدب مع الله.

وقفة

[49] ﴿لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ لا يمل العبد من سؤال الخير من ربه، غافلًا عن شكره، فتزداد حجة الله عليه، ويسّرُه ما يضرّه.

وقفة

[49] ﴿لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط﴾ الذي يجيب دعاءك في زمن الرخاء؛ قادر عليه عند الشدة.

وقفة

[49] ﴿لا يَسأَمُ الإِنسانُ مِن دُعاءِ الخَيرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئوسٌ قَنوطٌ﴾ الله سبحانه بعباده أعلم.

وقفة

[49] ﴿وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ عندما تقبل الشرور؛ يظهر المتفائلون الحقيقون.

عمل

[49] ادع الله بتفريج همك ﴿وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾.

وقفة

[49، 50] ﴿لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِي﴾ وصف الإنسان بأقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس، فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك، ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾، ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بُعِث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعًا.

وقفة

[49، 50] تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه فيه تخبط واضطراب ﴿وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِي﴾.

الإعراب :

- ﴿ لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ: ﴾

- نافية لا عمل لها. يسأم: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الانسان: فاعل مرفوع بالضمة. اي لا يمل.

- ﴿ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بلا يسأم وعدي الفعل الى مفعوله بحرف الجر. الخير: مضاف اليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة.وقد اضيف المصدر الى مفعوله بغير ذكر الفاعل. فإن دعاء مضاف الى مفعوله وهو الخير ويكون المصدر قد فارق فعله وجواز حذف فاعله اي فاعل الدعاء إذ لم يقل من دعائه الخير.

- ﴿ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ: ﴾

- الواو استئنافية. إن: حرف شرط جازم. مسه: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. الشر: فاعل مرفوع بالضمة بمعنى وإن اصابه الفقر والضيقة.

- ﴿ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ: ﴾

- الجملة: جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بإن. الفاء واقعة في جواب الشرط.يئوس: خبر مبتدأ محذوف تقديره:فهو يئوس. قنوط: صفة-نعت-ليئوس مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة بمعنى فهو كثير اليأس والقنوط.والكلمتان من صيغ المبالغة فعول بمعنى فاعل. وجاءت المبالغة في التعبير من جهة بناء فعول ومن جهة التكرير لأن الكلمتين بمعنى واحد.'

المتشابهات :

| فصلت: 49 | ﴿لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَ إِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ |

|---|

| الإسراء: 83 | ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ |

|---|

| فصلت: 51 | ﴿أَعۡرَضَ وَنََٔابِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ |

|---|

| المعارج: 20 | ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [49] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ تبدُّلَ أحوالِ الكفارِ، أثبتُوا الشركاءَ في الدُّنيا ثُمَّ تبرؤُوا منهم في الآخرةِ؛ بَيَّنَ هنا أن الإنسانَ جُبِلَ على التَّبدُّلِ، وذكرَ حالَه عندَ النعمةِ وعندَ البلاءِ، قال تعالى:

﴿ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

دعاء الخير:

وقرئ:

دعاء بالخير، بياء داخلة على «الخير» ، وهى قراءة عبد الله.

مدارسة الآية : [50] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن .. ﴾

التفسير :

ثم قال تعالى:{ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ} أي:الإنسان الذي يسأم من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط{ رَحْمَةً مِنَّا} أي:بعد ذلك الشر الذي أصابه، بأن عافاه الله من مرضه، أو أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى، بل يبغى، ويطغى، ويقول:{ هَذَا لِي} أي:أتاني لأني له أهل، وأنا مستحق له{ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً} وهذا إنكار منه للبعث، وكفر للنعمة والرحمة، التي أذاقها الله له.{ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى} أي:على تقدير إتيان الساعة، وأني سأرجع إلى ربي، إن لي عنده، للحسنى، فكما حصلت لي النعمة في الدنيا، فإنها ستحصل]لي[ في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله بلا علم، فلهذا توعده بقوله:{ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} أي:شديد جدًا.

ثم بين- سبحانه- حالة أخرى من حالات هذا الإنسان فقال وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى....

أى: ولئن أعطينا هذا الإنسان الجحود نعمة منا تتعلق بالمال أو بالصحة أو بغيرهما، من بعد أن كان فقيرا أو مريضا ... ليقولن على سبيل الغرور والبطر: هذا الذي أعطيته شيء استحقه، لأنه جاءني بسبب جهدي وعلمي.

ثم يضيف إلى ذلك قوله: وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً أى: وما أعتقد أن هناك بعثا أو حسابا أو جزاء.

وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي على سبيل الفرض والتقدير إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى أى:

إن لي عنده ما هو أحسن وأفضل مما أنا فيه من نعم في الدنيا.

وقوله- تعالى- فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ بيان للعاقبة السيئة التي يكون عليها هذا الإنسان الجاحد.

أى: فلنعلمن هؤلاء الكافرين بأعمالهم السيئة، ولنرينهم عكس ما اعتقدوه بأن ننزل بهم الذل والهوان بدل الكرامة والحسنى التي أيقنوا أنهم سيحصلون عليها، ولنذيقنهم عذابا غليظا، لا يمكنهم الفكاك منه أو التفصى عنه لشدته وإحاطته بهم من كل جانب، فهو كالوثاق الغليظ الذي لا يمكن للإنسان أن يخرج منه.

( ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ) أي : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي ، إني كنت أستحقه عند ربي ، ( وما أظن الساعة قائمة ) أي : يكفر بقيام الساعة ، أي : لأجل أنه خول نعمة يفخر ، ويبطر ، ويكفر ، كما قال تعالى : ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) [ العلق : 6 ، 7 ] .

( ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ) أي : ولئن كان ثم معاد فليحسنن إلي ربي ، كما أحسن إلي في هذه الدار ، يتمنى على الله ، عز وجل ، مع إساءته العمل وعدم اليقين . قال تعالى : ( فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ) يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50)

يقول تعالى ذكره: ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه وضرّ, وشدّة في معيشته وجهد, رحمة منا, فوهبنا له العافية في نفسه بعد السقم, ورزقناه مالا فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضرّ.( لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ) عند الله, لأن الله راض عني برضاه عملي, وما أنا عليه مقيم.

كما حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ): أي بعملي, وأنا محقوق بهذا. يقول: وما أحسب القيامة قائمة يوم تقوم. يقول: وإن قامت أيضا القيامة, ورددت إلى الله حيا بعد مماتي. يقول: إن لي عنده غنى ومالا.

كما حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: ( إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى ) يقول: غنى. يقول تعالى ذكره: فلنخبرن هؤلاء الكفار بالله, المتمنين عليه الأباطيل يوم يرجعون إليه بما عملوا في الدنيا من المعاصي, واجترحوا من السيئات, ثم لنجازينّ جميعهم على ذلك جزاءهم.

وذلك العذاب الغليظ تخليدهم في نار جهنم, لا يموتون فيها ولا يحيون.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[50] ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِي﴾ هذا بجهدي وذكائي وسعيي، فأنا الذي خططت، وأنا الذي قدَّمت، وأنا، وأنا، وأنا، حتى تُهلكه (أنا).

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ من أعظم الاغترار والجرأة على الجبار: أن تزعم أن لك مكانة خاصة عنده، وأنت لست كذلك.

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ أقل الناس عقلًا من قدَّم السيئات، ورجا في المقابل المكافآت والحسنات، وبارز ربه بالعصيان، وانتظر المكافأة في الجنان.

وقفة

[50] ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ بعض الناس يظن خطأ أن إحسان الله له في الدنيا بالنَّعَم علامة رضا وقبول، وما دري المسكين أن مدار النجاة على صلاح الأعمال لا على كثرة الأملاك والأموال.

وقفة

[50] ﴿وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى﴾ أعطاه اﷲ من الدنيا حتى أنه يجزم بأن له الجنة! المقياس هل يوفقك لأعمال الآخرة؟!

تفاعل

[50] ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة العاشرة من سورة «هود».منا: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لرحمة.

- ﴿ هذا لِي: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل نصب مفعول به-مقول القول-.هذا:اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لي: جار ومجرور متعلق بخبر «هذا» بمعنى: هذا حقي أو هذا لي لا يزول عني.

- ﴿ وَما أَظُنُّ: ﴾

- الواو عاطفة. ما: نافية لا محل لها. أظن: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا.

- ﴿ السّاعَةَ قائِمَةً: ﴾

- مفعولا «أظن» مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة. أي ولا أظنها آتية.

- ﴿ وَلَئِنْ رُجِعْتُ: ﴾

- الواو: عاطفة. اللام: موطئة القسم-اللام المؤذنة-.إن: حرف شرط جازم. رجعت: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل. وجملة «إن رجعت» اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه فلا محل لها من الإعراب. أي وإن رددت.

- ﴿ إِلى رَبِّي: ﴾

- جار ومجرور متعلق برجعت. والياء: ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل جر بالإضافة.

- ﴿ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى: ﴾

- الجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. أو جواب القسم سد مسد الجوابين. إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. لي: جار ومجرور متعلق بخبر «إن» المقدم. عنده: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق باسم «إن» وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اللام:لام التوكيد-المزحلقة-.الحسنى: اسم «إن» مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر أي المثوبة الحسنى. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. والكلمة: مؤنث الأحسن. بمعنى: وما أظن الساعة تكون فإن كانت على سبيل التوهم إن لي عند الله الحسنة.

- ﴿ فَلَنُنَبِّئَنَّ: ﴾

- الفاء استئنافية. اللام لام التوكيد. ننبئن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي لا محل لها من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن.

- ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.كفروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. والجملة صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ بِما عَمِلُوا: ﴾

- الباء: حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. عملوا: تعرب إعراب «كفروا» والعائد إلى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: بما عملوه. أو تكون «ما» مصدرية. وجملة «عملوا» صلتها لا محل لها من الإعراب. و «ما» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بننبئن. أي بأعمالهم.

- ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «ننبئن» وتعرب إعرابها. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بنذيقنهم و «من» تبعيضية. وحذف مفعول «نذيقن» الثاني لدلالة «من» التبعيضية عليه. غليظ: صفة-نعت- لعذاب مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة.'

المتشابهات :

| يونس: 21 | ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ |

|---|

| الروم: 36 | ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ |

|---|

| هود: 9 | ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ﴾ |

|---|

| الشورى: 48 | ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا﴾ |

|---|

| فصلت: 50 | ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَـٰذَا لِي﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [50] لما قبلها : وبعد بيان ما جُبِلَ عليه الإِنسانُ من حب للمال وغيره من ألوان النعم؛ بَيَّنَ اللهُ هنا حالة أخرى من حالات هذا الإِنسان، قال تعالى:

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [51] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ .. ﴾

التفسير :

{ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ} بصحة، أو رزق، أو غيرهما{ أَعْرَضَ} عن ربه وعن شكره{ وَنَأَى} ترفع{ بِجَانِبِهِ} عجبا وتكبرًا.{ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ} أي:المرض، أو الفقر، أو غيرهما{ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ} أي:كثير جدًا، لعدم صبره، فلا صبر في الضراء، ولا شكر في الرخاء، إلا من هداه الله ومنَّ عليه.

ثم أكد- سبحانه- ما ذكره من حالات الإنسان فقال: وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ بنعمة من نعمنا التي توجب عليه شكرنا وطاعتنا.

أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ أى: أعرض عن شكرنا وطاعتنا، وتكبر وتفاخر على غيره وادعى أن هذه النعمة من كسبه واجتهاده.

وقوله وَنَأى بِجانِبِهِ كناية عن الانحراف والتكبر والصلف والبطر.

والنأى البعد. يقال: نأى فلان عن مكان كذا، إذا تباعد عنه.

وقوله- تعالى-: وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ بيان لحالة هذا الإنسان في حالة الشدة والضر.

أى: هكذا حالة هذا الإنسان الجاحد، في حالة إعطائنا النعمة له يتكبر ويغتر ويجحد.

وفي حالة إنزال الشدائد به يتضرع ويتذلل إلينا بالدعاء الكثير الواسع.

وفي معنى هذه الآيات الكريمة، جاءت آيات كثيرة، منها قوله- تعالى-: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى. أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى.

وقوله- تعالى-: إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً، إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً.

ثم قال : ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ) أي : أعرض عن الطاعة ، واستكبر عن الانقياد لأوامر الله ، عز وجل ، كقوله تعالى : ( فتولى بركنه ) [ الذاريات : 39 ] .

( وإذا مسه الشر ) أي : الشدة ، ( فذو دعاء عريض ) أي : يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه ، والوجيز : عكسه ، وهو : ما قل ودل . وقد قال تعالى : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ) [ يونس : 12 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51)

يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على الكافر, فكشفنا ما به من ضرّ, ورزقناه غنى وسعة, ووهبنا له صحة جسم وعافية, أعرض عما دعوناه إليه من طاعته, وصدّ عنه ( وَنَأَى بِجَانِبِهِ ) يقول: وبعد من إجابتنا إلى ما دعوناه إليه, ويعني بجانبه بناحيته.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: ( أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ) يقول: أعرض: صدّ بوجهه, ونأى بجانبه: يقول: تباعد.

وقوله: ( وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ) يعني بالعريض: الكثير.

كما حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ) يقول: كثير, وذلك قول الناس: أطال فلان الدعاء: إذا أكثر, وكذلك أعرض دعاءه.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[51] ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا ... وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ...﴾ هذا حالُ الإنسانِ، أمَّا المؤمنُ فشاكرٌ بالسَّراءِ، صابرٌ بالضَّراءِ.

وقفة

[51] ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ وعدل عن إسناد إصابة الشر إلى الله تعليمًا للأدب مع الله؛ كما قال إبراهيم: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 78-80]، فلم يقل: «وإذا أمرضني»، وفي ذلك سرٌّ: وهو أن النعم والخير مسخَّران للإنسان في أصل وضع خلقته؛ فهما الغالبان عليه لأنَّهما من مظاهر ناموس بقاء النوع، وأمَّا الشرور والأضرار فإن معظمها ينجرَّ إلى الإنسان بسوء تصرفه وبتعرضه إلى ما حذرته منه الشرائع والحكماء الملهمون فقلما يقع فيهما الإنسان إلا بعلمه وجُرأته.

وقفة

[51] ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ كلما زادت نعم الله على العبد زاد نسيانه للشكر وإعراضه عن الذكر، والعكس عند نزول الضر، يكون إقباله على الذكر والاستعانة بالرب، وهنا تكون النعمة بلاء، والحرمان عطاء.

وقفة

[51] ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ شتان بين من يرجع إلى الله اختيارًا، ومن يرجع إليه اضطرارًا.

وقفة

[51] ضعف الإنسان حتى في عقله وتصوراته ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾.

لمسة

[51] ﴿وَإِذا أَنعَمنا عَلَى الإِنسانِ أَعرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذو دُعاءٍ عَريضٍ﴾ وهكذا حال كل البشر، فدخول (ال) على الاسم تعنى العموم.

وقفة

[51] ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ مِن الأدعية مَنْ (عرضه) يغطي الأفق حال صعوده للسماء.

وقفة

[51] ﴿فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ أي: كثير جدًّا؛ لعدم صبره، فلا صبر في الضراء، ولا شكر في الرخاء، إلا مَنْ هداه الله ومَنَّ عليه.

الإعراب :

- ﴿ وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في سورة «الإسراء» في الآية الثالثة والثمانين.

- ﴿ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الإعراب. الفاء رابطة لجواب الشرط.ذو: خبر مبتدأ محذوف تقديره:فهو ذو. وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. دعاء: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. عريض: صفة-نعت- لدعاء مجرورة مثله وعلامة جرها الكسرة. بمعنى: وإن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في الابتهال والتضرع وقد استعير العرض لكثرة الدعاء.'

المتشابهات :

| الإسراء: 83 | ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ |

|---|

| فصلت: 51 | ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [51] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ جَهْلَ الإنسانِ في حالاتٍ مَخصوصةٍ؛ باليأسِ عندَ مَسِّ الشَّرِّ، والأمْنِ عندَ ذَوقِ النِّعمةِ بعدَ الضُّرِّ؛ بَيَّنَ حالَه عندَ النِّعمةِ مُطلقًا، ودُعاءَه عندَ الشَّرِّ وإن كان قانِطًا؛ تكريرًا لتقَلُّبِ أحوالِه، وتناقُضِ أقوالِه وأفعالِه، قال تعالى:

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

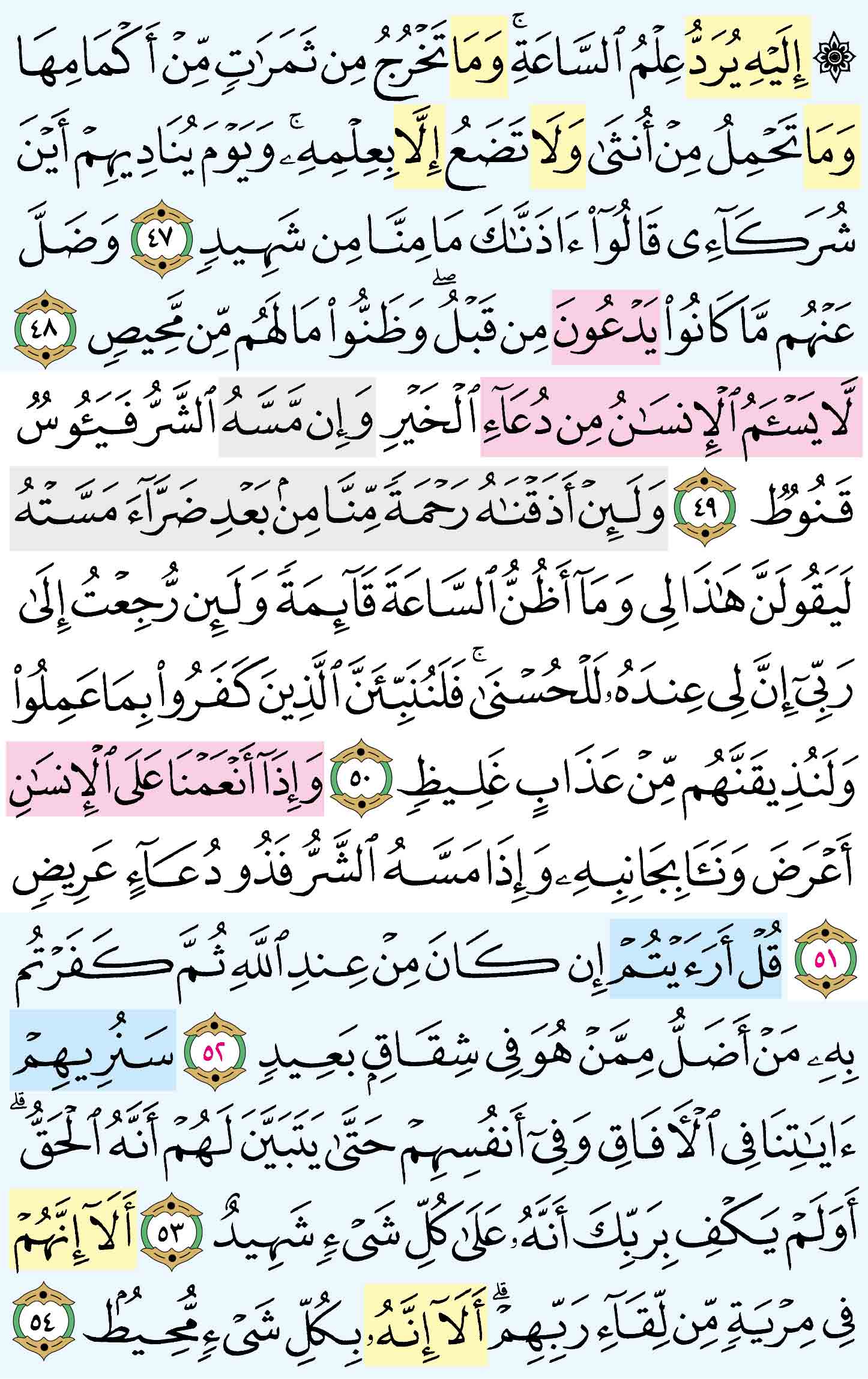

مدارسة الآية : [52] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ .. ﴾

التفسير :

أي{ قُلْ} لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران{ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ} هذا القرآن{ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} من غير شك ولا ارتياب،{ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} أي:معاندة للّه ولرسوله، لأنه تبين لكم الحق والصواب، ثم عدلتم عنه، لا إلى حق، بل إلى باطل وجهل، فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم.

ثم أمر الله- تعالى- رسوله صلّى الله عليه وسلم أن يوبخ هؤلاء الكافرين على جحودهم وجهالاتهم فقال: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ....

أى قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء الجاحدين: أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الله- تعالى- وحده، ثم كفرتم به مع ظهور الأدلة والبراهين على وجوب الإيمان به.

والاستفهام في قوله- تعالى-: مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ للنفي والإنكار أى: لا أحد أكثر ضلالا منكم- أيها الكافرون- بسبب معاداتكم للحق، وابتعادكم عنه، ونفوركم منه نفورا شديدا.

والشقاق والمشاقة بمعنى المخالفة والمعاداة. من الشق- أى: الجانب- فكأن كل واحد من المتعاديين أو المتخالفين: صار في شق غير شق صاحبه.

ووصف- سبحانه- شقاقهم بالبعد، للإشارة بأنهم قد بلغوا في هذا الضلال مبلغا كبيرا، وشوطا بعيدا.

فالآية الكريمة تجهيل لهؤلاء الكافرين، وحث لهم على التأمل والتدبر.

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن : ( أرأيتم إن كان ) هذا القرآن ( من عند الله ثم كفرتم به ) أي : كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ ولهذا قال : ( من أضل ممن هو في شقاق بعيد ) ؟ أي : في كفر وعناد ومشاقة للحق ، ومسلك بعيد من الهدى .

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52)

يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( قُلْ ) يا محمد للمكذّبين بما جئتهم به من عند ربك من هذا القرآن ( أَرَأَيْتُمْ ) أيها القوم ( إِنْ كَانَ ) هذا الذي تكذبون به ( مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ ) ألستم في فراق وبعد من الصواب, فجعل مكان التفريق الخبر, فقال: ( مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) إذا كان مفهوما معناه.

وقوله: ( مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ) يقول: قل لهم من أشد ذهابا عن قصد السبيل, وأسلك لغير طريق الصواب, ممن هو في فراق لأمر الله وخوف له, بعيد من الرشاد.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[52] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ كأنه قال: ضعوا احتمالًا أن يكون هذا القرآن كلام الله، فإن كفرتم به دون تأمل؛ فقد حكمتم على أنفسكم بالضلال الشديد واستحقاق الوعيد، وهذا تنزل للإقناع، وتلطف في الخطاب.

وقفة

[52] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّـهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ لعل المقصود بهذا الخطاب التشكيكي عوام المشركين الذين لم ينظروا في آيات القرآن ولم يطيلوا التأمل فيه، فقد راعي القرآن اختلاف درجات الكافرين، فخاطب كل فريق بما يناسبه ليقنعه.

وقفة

[52] ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ الإنسانُ بلا إيمانٍ من أضلِّ المخلوقاتِ.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.وحذفت الواو لالتقاء الساكنين.

- ﴿ أَرَأَيْتُمْ: ﴾

- بمعنى: أخبروني. الألف ألف تعجب بلفظ استفهام. رأيتم:فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع.

- ﴿ إِنْ كانَ: ﴾

- حرف شرط جازم. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أي إن كان القرآن.

- ﴿ مِنْ عِنْدِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «كان».الله: مضاف إليه مجرور للتعظيم بالإضافة وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ: ﴾

- حرف عطف. كفرتم: تعرب إعراب «رأيتم».به: جار ومجرور متعلق بكفرتم وجواب الشرط محذوف بتقدير: إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به هل أنتم محقون في عملكم هذا. هذا بمعنى: فما أنكرتم أن يكون حقا وقد كفرتم به.

- ﴿ مَنْ أَضَلُّ: ﴾

- اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أضلّ: خبر «من» مرفوع بالضمة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن-أفعل- وبوزن الفعل. بمعنى: فأخبروني من أضل منكم.

- ﴿ مِمَّنْ هُوَ: ﴾

- أصلها: من: حرف جر و «من» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بأضل. هو: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «هو» والجملة الاسمية: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بعيد: صفة-نعت-لشقاق مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة. بمعنى: في خلاف شديد. والجملة موضوعة موضع «منكم» بيانا لحالهم وصفتهم.'

المتشابهات :

| البقرة: 176 | ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ |

|---|

| الحج: 53 | ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ |

|---|

| فصلت: 52 | ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ |

|---|

| ابراهيم: 3 | ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَـٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ |

|---|

| الشورى: 18 | ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ |

|---|

| ق: 27 | ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [52] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ الوَعيدَ العَظيمَ على الشِّركِ، وبَيَّنَ أنَّ المُشرِكينَ يَرجِعونَ عن القَولِ بالشِّركِ في يومِ القيامةِ، ويُظهِرونَ مِن أنفُسِهم الذِّلَّةَ والخُضوعَ بسَبَبِ استيلاءِ الخَوفِ عليهم، وبَيَّنَ أنَّ الإنسانَ جُبِلَ على التَّبَدُّلِ؛ ذكَرَ هنا كَلامًا آخَرَ يُوجِبُ على هؤلاء الكُفَّارِ ألَّا يُبالِغوا في إظهارِ النفرةِ مِن قَبولِ التَّوحيدِ، وألَّا يُفرِطوا في إظهارِ العَداوةِ معَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [53] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي .. ﴾

التفسير :

فإن قلتم، أو شككتم بصحته وحقيقته، فسيقيم اللّه لكم، ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض، وما يحدثه اللّه تعالى من الحوادث العظيمة، الدالة للمستبصر على الحق.

{ وَفِي أَنْفُسِهِمْ} مما اشتملت عليه أبدانهم، من بديع آيات اللّه وعجائب صنعته، وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين، ونصر المؤمنين.{ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ} من تلك الآيات، بيانًا لا يقبل الشك{ أَنَّهُ الْحَقُّ} وما اشتمل عليه حق.

وقد فعل تعالى، فإنه أرى عباده من الآيات، ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن اللّه هو الموفق للإيمان من شاء، والخاذل لمن يشاء.

{ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} أي:أولم يكفهم على أن القرآن حق، ومن جاء به صادق، بشهادة اللّه تعالى، فإنه قد شهد له بالتصديق، وهو أصدق الشاهدين، وأيده، ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية، عند من شك فيها.

ثم بين- سبحانه- أن حكمته قد اقتضت أن يطلع الناس في كل زمان ومكان على دلائل وحدانيته وقدرته، وعلى صدق رسوله صلّى الله عليه وسلم فيما بلغه عنه، فقال: سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ...

والمراد بالآيات في قوله آياتِنا: الدلائل والبراهين الدالة على وحدانيته- سبحانه- وعلى صدق رسوله صلّى الله عليه وسلم.

والآفاق: جمع أفق- كأعناق جمع عنق- وهو الناحية والجهة، يقال: أفق فلان يأفق- كضرب يضرب- إذا سار في آفاق الأرض وجهاتها المتعددة.

والمعنى: سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا وقدرتنا في أقطار السموات والأرض، من شمس وقمر ونجوم، وليل ونهار، ورياح وأمطار، وزرع وثمار، ورعد وبرق وصواعق، وجبال وبحار.

سنطلعهم على مظاهر قدرتنا في هذه الأشياء الخارجية التي يرونها بأعينهم، كما سنطلعهم على آثار قدرتنا في أنفسهم عن طريق ما أودعنا فيهم من حواس وقوى، وعقل، وروح، وعن طريق ما يصيبهم من خير وشر، ونعمة ونقمة.

ولقد صدق الله- تعالى- وعده، ففي كل يوم بل في كل ساعة، يطلع الناس على أسرار جديدة في هذا الكون الهائل، وفي أنفسهم.. وكلها تدل على وحدانيته، - تعالى- وقدرته، وعلى صحة دين الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقوله- تعالى-: أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ استئناف مسوق لتوبيخ الكافرين على عنادهم مع ظهور الأدلة على أن ما جاء به الرسول صلّى الله عليه وسلم من عند ربه هو الحق المبين.

والهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام، والباء مزيدة للتأكيد، وقوله بِرَبِّكَ فاعل كفى.

والمعنى: ألم يغن هؤلاء الجاحدين عن الآيات الموعودة الدالة على صحة هذا الدين، أن ربك- أيها الرسول الكريم- شهيد على كل شيء، وعلى أنك صادق فيما تبلغه عنه.. بلى.

إن في شهادة ربك وعلمه بكل شيء ما يغنيك عن كل شيء سواه.

ثم قال : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) أي : سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله ، عز وجل ، على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بدلائل خارجية ( في الآفاق ) ، من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان .

قال مجاهد ، والحسن ، والسدي : ودلائل في أنفسهم ، قالوا : وقعة بدر ، وفتح مكة ، ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم ، نصر الله فيها محمدا وصحبه ، وخذل فيها الباطل وحزبه .

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة ، كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى . وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة ، من حسن وقبيح وبين ذلك ، وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله ، وقوته ، وحيله ، وحذره أن يجوزها ، ولا يتعداها ، كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه " التفكر والاعتبار " ، عن شيخه أبي جعفر القرشي :

وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر أنت الذي يمسي ويصبح في

الدنيا وكل أموره عبر أنت المصرف كان في صغر

ثم استقل بشخصك الكبر أنت الذي تنعاه خلقته

ينعاه منه الشعر والبشر أنت الذي تعطى وتسلب لا

ينجيه من أن يسلب الحذر أنت الذي لا شيء منه له

وأحق منه بماله القدر

وقوله تعالى : ( حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) ؟ أي : كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم ، وهو يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عنه ، كما قال : ( لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ) [ النساء : 166 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)

يقول تعالى ذكره: سنري هؤلاء المكذّبين, ما أنـزلنا على محمد عبدنا من الذكر, آياتنا في الآفاق.

واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وعد الله هؤلاء القوم أن يريهم, فقال بعضهم: عني بالآيات في الآفاق وقائع النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها, وبقوله: ( وَفِي أَنْفُسِهِمْ ) فتح مكة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان, عن سفيان, عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن أبي قيس, عن المنهال, في قوله: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ ) قال: ظهور محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على الناس.

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ ) يقول: ما نفتح لك يا محمد من الآفاق ( وَفِي أَنْفُسِهِمْ ) في أهل مكة, يقول: نفتح لك مكة.

وقال آخرون: عنى بذلك أنه يريهم نجوم الليل وقمره, وشمس النهار, وذلك ما وعدهم أنه يريهم في الآفاق. وقالوا: عنى بالآفاق: آفاق السماء, وبقوله: ( وَفِي أَنْفُسِهِمْ ) سبيل الغائط والبول.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ) قال: آفاق السموات: نجومها وشمسها وقمرها اللاتي يجرين, وآيات فى أنفسهم أيضا.

وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول, وهو ما قاله السديّ, وذلك أن الله عزّ وجلّ وعد نبيّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذّبين آيات في الآفاق, وغير معقول أن يكون تهدّدهم بأن يريهم ما هم راءوه, بل الواجب أن يكون ذلك وعدا منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا راؤه قبل من ظهور نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على أطراف بلدهم وعلى بلدهم, فأما النجوم والشمس والقمر, فقد كانوا يرونها كثيرا قبل وبعد ولا وجه لتهددهم بأنه يريهم ذلك.

وقوله: ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ) يقول جلّ ثناؤه: أري هؤلاء المشركين وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنـزلنا إلى محمد, وأوحينا إليه من الوعد له بأنا مظهرو ما بعثناه به من الدين على الأديان كلها, ولو كره المشركون.

وقوله: ( أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) يقول تعالى ذكره: أولم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه, لا يعزب عنه علم شيء منه, وهو مجازيهم على أعمالهم, المحسن بالإحسان, والمسيء جزاءه.

وفي قوله: ( أنَّهُ ) وجهان:

أحدهما: أن يكون في موضع خفض على وجه تكرير الباء, فيكون معنى الكلام حينئذ: أولم يكف بربك بأنه على كلّ شيء شهيد؟ والآخر: أن يكون في موضع رفع رفعا, بقوله: يكف, فيكون معنى الكلام: أولم يكف بربك شهادته على كل شيء.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا﴾ عجيب أمر هذا الدين! حججهم تبلى وآياته تتجدد.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ ما من شيء يدل على شيء كما تدل اﻷشياء على (الله) سبحانه.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ الآفاق بمليارات سنينها الضوئية، وأعماقنا بمليارات عمقها الفاتن، لا نزال نرحل، نرحل بلا توقف.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ الإعجاز العلمي في إطاره المنضبط خدمة لهذا الدين، ولا سيما في هذا العصر.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ في كل يوم تقام من الله حجة على البشرية.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ إذا أبصرت شيئًا بعينيك، فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه، وإذا سمعت همسًا في دجى الليالي، فسمعك يذكرك بالسميع سبحانه، وإذا علمت شيئًا من خفي العلم، فعلمك يذكرك بالعليم سبحانه، وفي كل شيء له آية.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي: أن القرآن حق؛ فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ فـي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار عن الغيب إذ أخبرتْ بالوعد بحصول النصر له ولدينه؛ وذلك بما يسَّر الله لرسوله ﷺ ولخلفائه مِن بعده في آفاق الدُّنيا والمشرق والمغرب عامة وفي بَاحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمْثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين، والتاريخ شاهد بأن ما تهيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة، فيتبين أن دين الإسلام هو الحق وأن المسلمين كلما تمسكوا بعرى الإسلام لقوا من نصر الله أمرا عجيبًا؛ يشهد بذلك السابق واللاحق.

وقفة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ المستقبل دائمًا فيه أخبار سيئة للملحدين.

لمسة

[53] ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ السين تفيد الاستقبال، ومَن نزل فيهم القرآن قرؤوها هكذا، ونحن نقرؤها، وسيقرؤها من بعدنا، وستظهر كل يوم آيات جديدة تدلُّ الناس على ربهم حتى تقوم الساعة.

وقفة

[53] التفكر في ملكوت الله يزيد من إيمان العبد ووحدانيته لربه ﴿سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾.

وقفة

[53] ﴿سَنُريهِم آياتِنا فِي الآفاقِ وَفي أَنفُسِهِم حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الحَقُّ أَوَلَم يَكفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ﴾ الرؤية والتأمل والتفكر تساعد على تبين الحق.

وقفة

[53] ﴿وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ هل تعلم أن القلب في السنة الواحدة ينبض قرابة ۲٤ مليون مرة، ويضخ مليونين ونصف مليون لتر، ويعمل بلا توقف طيلة عمر الانسان، بطريقة غاية في الدقة والانتظام.

وقفة

[53] ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ قال البقاعي: «وفي هذا تأديب لكل من كان على حق، ولا يجد من يساعده على ظهوره، فإن الله شاهده، فلا بد أن يظهر أمره، فتوكل على الله إنك على الحق المبين».

الإعراب :

- ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنا: ﴾

- السين: حرف تسويف-استقبال-.نري: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به أول.آيات: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم و «نا» ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

- ﴿ فِي الْآفاقِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الآيات أي في آفاق الدنيا أي في نواحيها.

- ﴿ وَفِي أَنْفُسِهِمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على فِي الْآفاقِ» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالإضافة.

- ﴿ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ: ﴾

- حرف غاية وجر. يتبين: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد «حتى» وعلامة نصبه الفتحة. اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بيتبين وجملة «يتبين مع فاعله» صلة «أن» لا محل لها و «أن» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحتى.

- ﴿ أَنَّهُ الْحَقُّ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-في محل نصب اسمها. الحق: خبر «أن».و «أن» وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع فاعل يتبين بمعنى: أن دين الإسلام هو دين الحق. والجار والمجرور والمصدر المجرور بحتى متعلق بالفعل «نري».

- ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ: ﴾

- الألف ألف تعجب بلفظ استفهام. الواو زائدة. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يكف: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف آخره حرف العلة.

- ﴿ بِرَبِّكَ: ﴾

- الباء حرف جر زائد. ربك: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل «يكفي» والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل جر بالإضافة.

- ﴿ أَنَّهُ: ﴾

- أعربت. و «أن» مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع بدل من «ربك» على المحل لا اللفظ.بتقدير: أو لم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد: أي مطلع مهيمن يستوي عنده غيبه وشهادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده. ويجوز أن تكون الجملة من «أن» وما في حيزها بتأويل مصدر في محل جر بدلا من «ربك» على اللفظ لا المحل.

- ﴿ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «أن».شيء: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. شهيد: خبر «أن» مرفوع بالضمة.'

المتشابهات :

| التوبة: 115 | ﴿وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾ |

|---|

| البقرة: 187 | ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ |

|---|

| التوبة: 43 | ﴿عَفَا اللَّـهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾ |

|---|

| فصلت: 53 | ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [53] لما قبلها : وبعد أن أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُخوفَ المُشرِكينَ مِن عَواقِبِ تكذيبهم بالقرآن؛ وَعَدَ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -على سَبيلِ التَّسليةِ والبِشارةِ- بأنه سَيَغمُرُ المُشرِكينَ بطائِفةٍ مِن آياتِه ما يَتبَيَّنونَ به أنَّ القُرآنَ مِن عِندِ اللهِ حَقًّا؛ فلا يَسَعُهم إلَّا الإيمانُ به، قال تعالى:

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [54] :فصلت المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن .. ﴾

التفسير :

{ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ} أي:في شك من البعث والقيامة، وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، فلذلك لم يعملوا للآخرة، ولم يلتفتوا لها.{ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ} علما وقدرة وعزة.

تم تفسير سورة فصلت

-بمنه تعالى-

ثم بين- سبحانه- في ختام السورة حقيقة أمر أولئك الكافرين فقال: أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ، أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.

أى: ألا إن هؤلاء المشركين في مرية وشك وريبة من لقاء ربهم يوم القيامة، لإنكارهم البعث والحساب والجزاء ...

ألا إنه- سبحانه- بكل شيء محيط إحاطة تامة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

وسيجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء، ولن يستطيعوا النجاة من ذلك.

وبعد: فهذا تفسير لسورة «فصلت» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقوله : ( ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ) أي : في شك من قيام الساعة ; ولهذا لا يتفكرون فيه ، ولا يعملون له ، ولا يحذرون منه ، بل هو عندهم هدر لا يعبئون به وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة .

قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا خلف بن تميم ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس ، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم ، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون ، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق ، والمكذب به هالك ثم نزل .

ومعنى قوله ، رضي الله عنه : " أن المصدق به أحمق " أي : لأنه لا يعمل له عمل مثله ، ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله ، وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه ، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه ، فهو أحمق بهذا الاعتبار ، والأحمق في اللغة : ضعيف العقل .

وقوله : " والمكذب به هالك " هذا واضح ، والله أعلم .

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شيء قدير ، وبكل شيء محيط ، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى - : ( ألا إنه بكل شيء محيط ) أي : المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته ، وتحت طي علمه ، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . [ آخر تفسير سورة فصلت ] .

القول في تأويل قوله تعالى : أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54)

يقول تعالى ذكره: ألا إن هؤلاء المكذّبين بآيات الله في شكّ من لقاء ربهم, يعني أنهم في شك من البعث بعد الممات, ومعادهم إلى ربهم.

كما حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ) يقول: في شك.

وقوله: ( أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ) يقول تعالى ذكره: ألا أن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه, وقدرة عليه, لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته, ولكن المقتدر عليه العالم بمكانه.

آخر تفسير سورة فصلت

المعاني :

التدبر :

وقفة

[54] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ إن عمر بن عبد العزيز t صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس، فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم، ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون، فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق، والمكذب به هالك»، ثم نزل، ومعنى قوله t: (إن المصدق به أحمق) أي: لأنه لا يعمل له عمل مثله، ولا يحذر منه، ولا يخاف من هوله، وهو مع ذلك مصدق به، موقن بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه، فهو أحمق بهذا الاعتبار، والأحمق في اللغة ضعيف العقل.

وقفة

[54] ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ إحاطة الله بكل شيء علمًا وقدرة.

الإعراب :

- ﴿ أَلا إِنَّهُمْ: ﴾

- حرف تنبيه لا محل له للتوكيد. إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «إن».

- ﴿ فِي مِرْيَةٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «إن» بمعنى: في شك.

- ﴿ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بمرية. رب: مضاف إليه مجرور بالإضافة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالإضافة ويجوز أن يتعلق الجار والمجرور مِنْ لِقاءِ» بصفة محذوفة من «مرية».

- ﴿ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ: ﴾

- ألا: حرف تنبيه لا محل له وما بعدها:يعرب إعراب أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» الواردة في الآية الكريمة السابقة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [54] لما قبلها : وبعد أن أقامَ اللهُ الأدلةَ، وأوضح الحجج حتى لم يبق بعدها مقال لمتعنت ولا جاحد؛ بَيَّنَ هنا سببَ عنادِهم واستكبارِهم، قال تعالى:

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فى مرية:

وقرئ:

بضم الميم، وهى قراءة السلمى، والحسن.