الإحصائيات

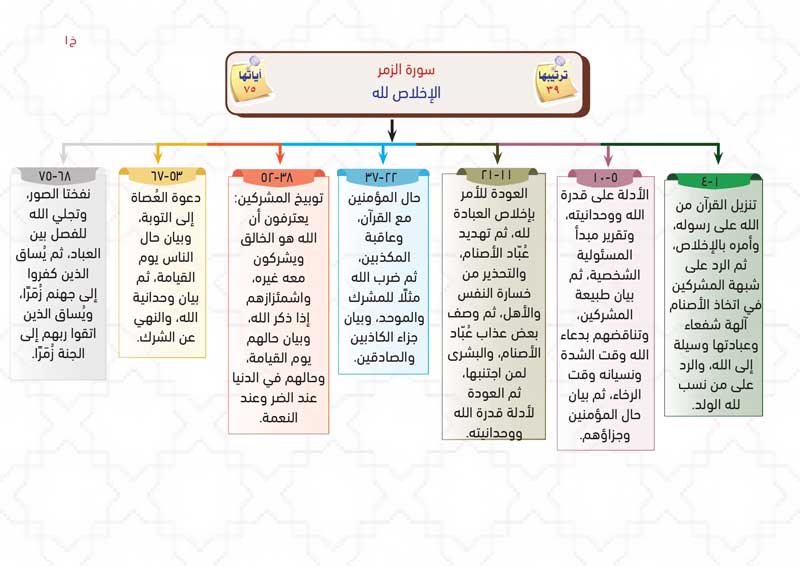

سورة الزمر

| ترتيب المصحف | 39 | ترتيب النزول | 59 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 8.90 |

| عدد الآيات | 75 | عدد الأجزاء | 0.43 |

| عدد الأحزاب | 0.85 | عدد الأرباع | 3.40 |

| ترتيب الطول | 23 | تبدأ في الجزء | 23 |

| تنتهي في الجزء | 24 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 7/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (32) الى الآية رقم (37) عدد الآيات (6)

بعدَ أن بالغَ اللهُ في بيانِ وعِيدِ الكُفَّارِ، أتى هنا بأسوَأِ اعتقادِهم وهو الكَذبُ على اللهِ بإثباتِ ولدٍ له أو شريكٍ، ولمَّا ذَكَرَ الكاذبَ المُكذِّبَ وبَيَّنَ عقوبتَه ذَكَرَ الصَّادقَ المُصَدِّقَ أي الأنبياءَ وأتباعَهم وبَيَّنَ ثوابَهُم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (38) الى الآية رقم (40) عدد الآيات (3)

بعدَ وعيدِ المكذبينَ ووعدِ المصدِّقينَ، وبَّخَ المشركينَ هنا لاعترافِهم أنَّ اللهَ هو خالقُ السماواتِ والأرضِ ثُمَّ يشركُونَ معَه آلهةً لا قدرةَ لها على الخيرِ أو الشرِ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الزمر

الإخلاص لله/ المقابلات بين أحوال المؤمنين الموحِّدين وأحوال المشركين المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • هدفها واضح جدًا:: أهمية الإخلاص لله، وأن نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى، ونبتعد عن الرياء. فمن أراد أن يختبر نفسه ويعرف مدى إخلاصه في عمله، وهل يدخل الرياء (أو الشرك الخفي) في عمله أم لا؟ فعليه أن يقرأ سورة الزُّمَر، ويعرض قلبه على آياتها.

- • ميزان الإخلاص:: إياك أن يكون في عملك نية لغير الله، إياك أن تقول: فلان يراني، والناس تشير إلي، وتقول: هذا يحفظ القرآن، هذا يداوم على الصلاة في المسجد. أخلص لله تعالى في عبادتك، أخلصي لله تعالى في إرضائك لزوجك وطاعتك له، أخلصوا أيها الآباء والأمهات في تربية أولادكم على طاعة الله تعالى ونصرة الإسلام، أخلصوا في حياتكم كلها لله، تضمنوا زمرة المؤمنين في الجنة، وتكونوا ممن فهم سورة الزُّمَر، وحقّق مراد ربنا من هذه السورة.

- • أيهما أصلح لك؟: وبعد ذلك يضرب الله لنا مثلاً جميلاً يناسب معنى الإخلاص: ﴿ضَرَبَ ٱلله مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (29). فهل يستوي من يعمل عند سيد واحد ومن يعمل عند عدة أسياد؟ وهل يكون الموظف الذي عنده مدير واحد كالموظف الذي يتلقى أوامره من عدة مدراء، بآراء ووظائف مختلفة؟ لذلك تأتي بعد هذا المثل مباشرة: ﴿ٱلْحَمْدُ لله﴾؛ لأن التوحيد نعمة تريح القلب وتصون العبد من الزلل، الحمد لله على نعمة التوحيد، وأنه إله واحد؛ لأن إخلاص العمل لله أنفع لقلبك وأجمع لهمتك وأدعى لقبول العمل، تعود عليك بركته في الدنيا، وأجره مضاعفاً في الآخرة.

- • لماذا (الزمر)؟: وكالعادة، يبقى سؤال مهم: وهو الحكمة من تسمية سورة الإخلاص لله باسم سورة الزمر.والسبب -والله أعلم- هو أن أكثر ما يعينك على إخلاص العمل لله تعالى، أن تكون في زمرة صالحة، أي صحبة صالحة، فسميّت السورة بهذا الاسم حتى تتذكر الزمرتين، زمرة أهل الجنة وزمرة أهل النار، كلما قرأت السورة، وتختار بنفسك من يعينك على الإخلاص ويكون رفيقًا لك في الدنيا، ومرافقًا لك عند دخول الجنة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الزُّمر».

- • معنى الاسم :: الزُّمر: جمع زُمْرَة، والزُّمْرَة: الجماعةُ من الناس والفوجُ، والزُّمر: الجماعات.

- • سبب التسمية :: : لأن الله تعالى ذكر في آخرها زُمرة السعداء من أهل الجنة، وزُمرة الأشقياء من أهل النار، ولم يُذكر لفظ (الزمر) في غيرها قط.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة الغُرَف»؛ لورود هذا اللفظ في الآية (20).

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أهمية الإخلاص لله، وأن نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى.

- • علمتني السورة :: أن القرآن منزل من الله تعالى؛ فعلينا أن نتدبره ونعمل بما جاء فيه: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّـهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ﴾

- • علمتني السورة :: أن الله غني عن عبادتنا، وأن كل إنسان يحمل أوزاره يوم القيامة: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

- • علمتني السورة :: أن الخير والشر بيد الله تعالى، فلا أخشى أحدًا غيره: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّـهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عن عَائِشَةَ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ».

• عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ قال: «مَا في القُرآنِ آيةٌ أعظمُ فَرَجًا منْ آيةٍ في سورةِ الزُّمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (53)».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الزمر من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • اهتمت السورة بالتأكيد على توحيد العبادة لله وحده.

• اهتمت السورة أيضًا بالتأكيد على إخلاص العبادة لله وحده، والابتعاد عن الرياء، وقد تكرر مشتقات لفظ (الإخلاص) أربع مرات، مرة بلفظ (الخالص)، وثلاث مرات بلفظ (مخلصًا)، وهي تعتبر أكثر سورة تكرر فيها هذا اللفظ بعد سورة الصافات؛ حيث تكرر فيها لفظ (المخلصين) خمس مرات.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نبتغي بأعمالنا وجه الله تعالى، ونبتعد عن الرياء.

• أن نعبد الله وحده، ولا نشرك به شيئًا: ﴿أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (3).

• أن نعرف الله في الرخاء كما نعرفه في الشدة: ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ﴾ (8).

• ألا نحرم أنفسنا من صلاة الليل: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (9).

• أن نهاجر في أرض الله الواسعة إذا ضيق علينا في بلد ولم نستطع إقامة شعائر الله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَةٌ﴾ (10).

• أن نلزم الصدق من الآن في كل أقوالنا: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (33). • أن نبادر بالتوبة قبل فوات الأوان: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ (53).

• أن نحذر من الكذب على الله تعالى، والقول بما لا نعلم: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّـهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (60).

• أن نخلص العبادة لله تعالى ولا تشرك به شيئًا، فالشرك محبط للأعمال الصالحة: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّـهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (65، 66).

• أن نراقب الله تعالى في السر والعلن: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (69، 70).

تمرين حفظ الصفحة : 462

مدارسة الآية : [32] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى، محذرا ومخيرا:أنه لا أظلم وأشد ظلما{ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ} إما بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله، أو بادعاء النبوة، أو الإخبار بأن اللّه تعالى قال كذا، أو أخبر بكذا، أو حكم بكذا وهو كاذب، فهذا داخل في قوله تعالى:{ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} إن كان جاهلا، وإلا فهو أشنع وأشنع.

{ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ}أي:ما أظلم ممن جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه، فتكذيبه ظلم عظيم منه، لأنه رد الحق بعد ما تبين له، فإن كان جامعا بين الكذب على اللّه والتكذيب بالحق، كان ظلما على ظلم.

{ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} يحصل بها الاشتفاء منهم، وأخذ حق اللّه من كل ظالم وكافر.{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}

والفاء في قوله- تعالى-: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ... لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والاستفهام للإنكار والنفي.

أى مادام الأمر كما ذكرنا لك- أيها الرسول الكريم- من أنك ستموت وهم سيموتون، وأنكم جميعا ستقفون أمام ربكم للحساب والجزاء.. فلا أحد أشد ظلما من هؤلاء المشركين الذين كذبوا على الله، بأن عبدوا من دونه آلهة أخرى، ونسبوا إليه الشريك أو الولد، ولم يكتفوا بكل ذلك، بل كذبوا بالأمر الصدق وقت أن جئتهم به من عند ربك.

والتعبير بقوله: وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ يدل على أنهم بادروا بتكذيب ما جاءهم به الرسول صلّى الله عليه وسلم من عند ربه، بمجرد أن سمعوه، ودون أن يتدبروه أو يفكروا فيه.

وتكذيبهم بالصدق، يشمل تكذيبهم للقرآن الكريم، ولكل ما جاءهم به الرسول صلّى الله عليه وسلم والاستفهام في قوله- تعالى- أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكافِرِينَ للتقرير.

والمثوى: المكان مأخوذ من قولهم ثوى فلان بمكان كذا، إذا أقام به. يقال: ثوى يثوى ثواء، كمضى يمضى مضاء ...

أى: أليس في جهنم مكانا يكفى لإهانة الكافرين وإذلالهم وتعذيبهم؟ بل إن فيها لمكانا يذلهم ويذوقون فيه سوء العذاب.

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله ، وجعلوا معه آلهة أخرى ، وادعوا أن الملائكة بنات الله ، وجعلوا لله ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله ، صلوات الله [ وسلامه ] عليهم أجمعين ، ولهذا قال : ( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) أي : لا أحد أظلم من هذا ; لأنه جمع بين طرفي الباطل ، كذب على الله ، وكذب رسول الله ، قالوا الباطل وردوا الحق ; ولهذا قال متوعدا لهم : ( أليس في جهنم مثوى للكافرين ) وهم الجاحدون المكذبون .

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32)

وقوله: ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ) يقول تعالى ذكره: فمن من خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله, فادّعى أن له ولد وصاحبة, أو أنه حرَّم ما لم يحرمه من المطاعم ( وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ) يقول: وكذّب بكتاب الله إذ أنـزله على محمد, وابتعثه الله به رسولا وأنكر قول لا إله إلا الله.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ) : أي بالقرآن.

وقوله: ( أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ) يقول تبارك وتعالى: أليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر بالله, وامتنع من تصديق محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , واتباعه على ما يدعوه إليه مما أتاه به من عند الله من التوحيد, وحكم القرآن؟.

التدبر :

وقفة

[32] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ﴾ فمَن مِن خلق الله أعظم فرية ممن كذب على الله، فادّعى أن له ولدًا وصاحبة، أو أنه حرَّم ما لم يحرمه من المطاعم.

وقفة

[32] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ﴾ من الكذب على الله أن تفسِّر القرآن بغير علم.

وقفة

[32] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ﴾ سُئل أبو بكر الصديق t عن قول الله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: 31]، فقال: «أي أرض تُقلني، وأي سماء تُظلني، إن قلتُ في كلام الله ما لا أعلم».

وقفة

[32] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ﴾ الظلم مراتب، والذنوب درجات، تتفاضل بينها بين صغائر وكبائر، وحتى الكبائر تتفاوت.

وقفة

[32] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ﴾ عظم خطورة الافتراء على الله ونسبة ما لا يليق به أو بشرعه له سبحانه.

وقفة

[32] ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ فإنهم أتوا أصنافاً من الظلم العظيم: ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته؛ إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية، والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل، وظُلم الرسول بتكذيبه، وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل، وظلم المؤمنين بالأذى، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها، وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد.

تفاعل

[32] ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ استعذ بالله من جهنم.

الإعراب :

- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ: ﴾

- الفاء: استئنافية. من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اظلم: خبر «من» مرفوع بالضمة ولم تنون لأنها ممنوعة من الصرف لأنها على وزن-أفعل-صيغة تفضيل وبوزن الفعل.

- ﴿ مِمَّنْ: ﴾

- أصلها: من: حرف جر. و «من» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن والجار المجرور متعلق بأظلم.

- ﴿ كَذَبَ عَلَى اللهِ: ﴾

- الجملة: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. كذب:فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. على الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بكذب.

- ﴿ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ: ﴾

- معطوفة بالواو على كَذَبَ عَلَى اللهِ» وتعرب اعرابها.أي كذب بالحق.

- ﴿ إِذْ جاءَهُ: ﴾

- ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بكذب.جاءه: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وجملة «جاءه» في محل جر بالاضافة.

- ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام. ادخلت على نفي فأفيد معنى اثبات الثواء أي فرجع الى معنى التقرير. في: حرف جر. جهنم:اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للمعرفة والتأنيث. والجار والمجرور متعلق بخبر «ليس» الفعل الماضي الناقص.

- ﴿ مَثْوىً: ﴾

- اسم «ليس» مرفوع بالضمة المقدرة على الألف قبل تنوينها. وقد نونت الألف لأن الكلمة اسم مقصور نكرة. وقد قدم خبر «ليس» وآخر اسمها.

- ﴿ لِلْكافِرِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لمثوى وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. أي منزل أو مكان اقامة للكافرين.'

المتشابهات :

| الزمر: 60 | ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّـهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 68 | ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ |

|---|

| الزمر: 32 | ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّـهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [32] لما قبلها : وبعد أن أخبرَ اللهُ بأن مصيرَ الجميعِ إليه، ثم بَيَّنَ أنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه؛ بَيَّنَ هنا حالَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَ المُخْتَصِمِينَ، قال تعالى:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [33] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ .. ﴾

التفسير :

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته، ذكر الصادق المصدق وثوابه، فقال:{ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ} في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خبر اللّه وأحكامه، وفيما فعله من خصال الصدق.

{ وَصَدَّقَ بِهِ} أي:بالصدق لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق، ولكن قد لا يصدق به، بسبب استكباره، أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره.

{ أُولَئِكَ} أي:الذين وفقوا للجمع بين الأمرين{ هُمُ الْمُتَّقُونَ} فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به.

ثم بين- سبحانه- حسن عاقبة أهل الصدق والإيمان فقال: وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

والمراد بالذي جاء بالصدق: رسول الله صلّى الله عليه وسلم والمراد بالذي صدق به: ما يشمل الرسول صلّى الله عليه وسلم ويشمل كل من آمن به واتبعه فيما جاء به، كأبى بكر الصديق وغيره من الصحابة.

قال الآلوسى ما ملخصه: قوله- تعالى-: وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الموصول عبارة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس ...

والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وحكم التبعية، دخول الجند في قولك: نزل الأمير موضع كذا ...

والجمع في قوله- تعالى-: أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ باعتبار دخول الأتباع تباعا:

ومراتب التقوى متفاوتة، ولرسول الله صلّى الله عليه وسلم أعلاها ... .

ثم قال : ( والذي جاء بالصدق وصدق به ) قال مجاهد ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، وابن زيد : ( الذي جاء بالصدق ) هو الرسول . وقال السدي : هو جبريل - عليه السلام - ( وصدق به ) يعني : محمدا - صلى الله عليه وسلم - .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( والذي جاء بالصدق ) قال : من جاء بلا إله إلا الله ، ( وصدق به ) يعني : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وقرأ الربيع بن أنس : " الذين جاءوا بالصدق " يعني : الأنبياء ، " وصدقوا به " يعني : الأتباع .

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : ( والذي جاء بالصدق وصدق به ) قال : أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة ، فيقولون : هذا ما أعطيتمونا ، فعملنا فيه بما أمرتمونا .

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ، فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير ، فإنه جاء بالصدق ، وصدق المرسلين ، وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ( والذي جاء بالصدق ) هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( وصدق به ) المسلمون .

( أولئك هم المتقون ) قال ابن عباس : اتقوا الشرك .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33)

اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدّق به, وما ذلك, فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قالوا: والصدق الذي جاء به: لا إله إلا الله, والذي صدق به أيضا, هو رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قوله: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ) يقول: من جاء بلا إله إلا الله ( وَصَدَّقَ بِهِ ) يعني: رسوله.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , والذي صدّق به: أبو بكر رضي الله عنه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أحمد بن منصور, قال: ثنا أحمد بن مصعد المروزي, قال: ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد, عن عبد الملك بن عمير, عن أسيد بن صفوان, عن عليّ رضي الله عنه , في قوله: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ) قال: محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , وصدّق به, قال: أبو بكر رضي الله عنه.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , والصدق: القرآن, والمصدّقون به: المؤمنون

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ) قال: هذا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جاء بالقرآن, وصدّق به المؤمنون.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ) رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم , وصدّق به المسلمون.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق جبريل, والصدق: القرآن الذي جاء به من عند الله, وصدّق به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ, في قوله: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: المؤمنون, والصدق: القرآن, وهم المصدِّقون به.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن مجاهد قوله: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) قال: الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة, فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه.

قال: ثنا حكام, عن عمرو, عن منصور, عن مجاهد ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) قال: هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا, فاتبعنا ما فيه.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره عنى بقوله: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) كلّ من دعا إلى توحيد الله, وتصديق رسله, والعمل بما ابتعث به رسوله من بين رسل الله وأتباعه والمؤمنين به, وأن يقال: الصدق هو القرآن, وشهادة أن لا إله إلا الله, والمصدّق به: المؤمنون بالقرآن, من جميع خلق الله كائنا من كان من نبيّ الله وأتباعه.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب, لأن قوله تعالى ذكره: ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) عَقيب قوله: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وذلك ذم من الله للمفترين عليه, المكذبين بتنـزيله ووحيه, الجاحدين وحدانيته, فالواجب أن يكون عَقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين, وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله, ووصفه بالصفة التي هو بها, وتصديقهم بتنـزيل الله ووحيه, والذي كانوا يوم نـزلت هذه الآية, رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه ومن بعدهم, القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله, وحكم كتابه, لأن الله تعالى ذكره لم يخص وصفه بهذه لصفة التي في هذه الآية على أشخاص بأعيانهم, ولا على أهل زمان دون غيرهم, وإنما وصفهم بصفة, ثم مدحهم بها, وهي المجيء بالصدق والتصديق به, فكل من كان كذلك وصفه فهو داخل في جملة هذه الآية إذا كان من بني آدم.

ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك كذلك في قراءة ابن مسعود." وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ" فقد بين ذلك من قراءته أن الذي من قوله ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ) لم يعن بها واحد بعينه, وأنه مراد بها جِمَاع ذلك صفتهم, ولكنها أخرجت بلفظ الواحد, إذ لم تكن موقتة. وقد زعم بعض أهل العربية من البصريين, أن " الذي" في هذا الموضع جُعل في معنى جماعة بمنـزلة " مَن ". ومما يؤيد ما قلنا أيضا قوله: ( أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) فجعل الخبر عن " الذي" جماعا, لأنها في معنى جماع. وأما الذين قالوا: عني بقوله: ( وَصَدَّقَ بِهِ ) : غير الذي جاء بالصدق, فقول بعيد من المفهوم, لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان التنـزيل: والذي جاء بالصدق, والذي صدق به أولئك هم المتقون ، فكانت تكون " الذي" مكررة مع التصديق, ليكون المصدق غير المصدق، فأما إذا لم يكرّر, فإن المفهوم من الكلام, أن التصديق من صفة الذي جاء بالصدق، لا وجه للكلام غير ذلك. وإذا كان ذلك كذلك, وكانت " الذي" في معنى الجماع بما قد بيَّنا, كان الصواب من القول في تأويله ما بيَّنا.

وقوله: ( أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) يقول جل ثناؤه: هؤلاء الذين هذه صفتهم. هم الذين اتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد, وأداء فرائضه, واجتناب معاصيه, فخافوا عقابه.

كما حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس ( أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) يقول: اتقوا الشرك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ كل كلمة ليست من الصدق؛ فليست من دعوة الأنبياء.

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ قَالَ مُجَاهِد: «هُمُ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدِ اتَّبَعُوا مَا فِيهِ».

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ من جاء بلا إله إلا الله، وهو رسول الله، والذي صدَّق به: أبو بكر رضي الله عنه.

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به.

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «والذي جاء بالصدق: هو رسول الله ﷺ، وصدق به: المسلمون، أولئك هم المتقون».

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ لا ينبغي للكاذب أن يُنسب إلى التقوى أو ينتمي لقافلة المتقين.

وقفة

[33] ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ قال البقاعي: «أفرد الضمير ﴿جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ للإشارة إلى قلة الموصوفين بهذا الوصف من الصدق، وختم الآية بصيغة الجمع في قوله: ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ لبيان عظمتهم وإن كانوا قلة».

عمل

[33] احرص منذ اليوم على قول الصدق في جدك ومزحك ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

عمل

[33] الصدق له أهمية كبرى في تقوى الله عز وجل، فكن من الصادقين مع نفسك ومع غيرك ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

وقفة

[33] الصِّدق أعظم شيء تقدمه لنفسك، ومَن حولك، هو أهمُّ صاحب في سفَر الحياة ﴿والذي جاء بالصّدق، وصدّق به؛ أولئك هم المتقون﴾.

وقفة

[33] ﴿وَالَّذي جاءَ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ المُتَّقونَ﴾ إن لم تكن ممن جاء بالصدق؛ فكن من المصدقين به.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِي: ﴾

- الواو استئنافية. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

- ﴿ جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ: ﴾

- الجملة: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. بالصدق: جار ومجرور متعلق بجاء. أي جاء بالحق وهو القرآن الكريم. وصدق به: معطوفة بالواو على جاءَ بِالصِّدْقِ» وتعرب إعرابها.

- ﴿ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ «الذي» لأنه بمعنى «الجمع» مثل اسم الموصول «من» مفردة اللفظ مجموعة المعنى. أو على معنى جاء به الرسول الكريم وصدق به الصديق رضي الله عنه والصحابة الكرام. أولاء: اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان.المتقون: خبر «هم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. والجملة الاسمية هُمُ الْمُتَّقُونَ» في محل رفع خبر المبتدأ الأول «أولئك».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [33] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ الكاذِبَ المكَذِّبَ، وجِنايتَه وعُقوبتَه؛ ذكَرَ هنا الصَّادِقَ المصَدِّقَ وثَوابَه، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وصدق:

1- مشددا، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- مخففا، وهى قراءة أبى صالح، وعكرمة بن سليمان.

3- مبنيا للمفعول مشددا.

مدارسة الآية : [34] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِّهِمْ .. ﴾

التفسير :

{ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ} من الثواب، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم، من أصناف اللذات والمشتهيات، فإنه حاصل لهم، معد مهيأ،{ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ} الذين يعبدون اللّه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم{ الْمُحْسِنِينَ} إلى عباد اللّه.

ثم بين- سبحانه- ما أعده لهؤلاء المتقين من نعيم فقال لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ....

أى: لهؤلاء المتقين كل ما يشاءونه عند ربهم ومالك أمرهم، بسبب تصديقهم للحق، واتباعهم لما جاءهم به رسولهم صلّى الله عليه وسلم.

وفي قوله: «عند ربهم» تكريم وتشريف لهم.

وقوله: ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ أى: ذلك الذي ذكرناه من حصولهم على ما يشتهونه، جزاء من أحسنوا في أقوالهم وأفعالهم.

"لهم ما يشاءون عند ربهم" يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا. ( ذلك جزاء المحسنين)

وقوله: ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) يقول تعالى ذكره: لهم عند ربهم يوم القيامة, ما تشتهيه أنفسهم, وتلذّه أعينهم ( ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ) يقول تعالى ذكره: هذا الذي لهم عند ربهم, جزاء من أحسن في الدنيا فأطاع الله فيها, وائتمر لأمره, وانتهى عما نهاه فيها عنه.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[34] ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ يكفي في نعيم الجنة أن أي شيء تريده يكون، افتح قوسًا في عقلك، املأه بالخيالات الجميلة، ثم لا تغلق القوس أبدًا.

عمل

[34] ﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ هل في الجنة؟! اسرح بخيالك الواسع، وضع ما تشاء، وكل ما تتخيله مكان هذا الفراغ، وستجد في الجنة خيرًا منه.

الإعراب :

- ﴿ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع بدل من هُمُ الْمُتَّقُونَ» الواردة في الآية الكريمة السابقة. أو خبر ثان للمبتدإ «أولئك» اللام حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر باللام. والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر.يشاءون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يشاءون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: ما يشاءونه. أي ما يريدونه أو يكون مفعولها اسما محذوفا. حيث انّ «يشاءون» كثيرا ما يحذف مفعولها.

- ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ: ﴾

- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بيشاءون وهو مضاف.رب: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ ذلِكَ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام للبعد والكاف للخطاب. أي ذلك الجزاء هو جزاء المحسنين.

- ﴿ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ: ﴾

- خبر «ذلك» مرفوع بالضمة وكتبت الهمزة مع الواو والألف تشبيها بواو الجماعة على لفظ من يفخم. المحسنين: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. ويجوز أن تكون «جزاء» خبر مبتدأ محذوف تقديره هو جزاء المحسنين. وجملة «هو جزاء المحسنين» في محل رفع خبر «ذلك».'

المتشابهات :

| النحل: 31 | ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ |

|---|

| الفرقان: 16 | ﴿ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا﴾ |

|---|

| الزمر: 34 | ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمۡۚ﴾ |

|---|

| الشورى: 22 | ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمۡۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ﴾ |

|---|

| ق: 35 | ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [34] لما قبلها : ولَمَّا مَدَحَهم على تَقْواهم؛ ذكرَ هنا ثَوابَهم، لافِتًا القَولَ إلى صِفةِ الإحسانِ تعريفًا بمَزيدِ إكرامِهم، قال تعالى:

﴿ لَهُم مَّا يَشَاءونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [35] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي .. ﴾

التفسير :

{ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} عمل الإنسان له ثلاث حالات:إما أسوأ، أو أحسن، أو لا أسوأ، ولا أحسن.

والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، والأسوأ، المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها، فبهذا التفصيل، يتبين معنى الآية، وأن قوله:{ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا} أي:ذنوبهم الصغار، بسبب إحسانهم وتقواهم،{ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} أي:بحسناتهم كلها{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا}

ثم بين- سبحانه- جانبا من مظاهر تكريمه لهم، ورحمته بهم فقال: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ.

واللام في قوله: «ليكفر ... » متعلقة بمحذوف، أى: أعطاهم- سبحانه- ما أعطاهم من فضله ورحمته ليكفر عنهم أسوأ الذنوب التي عملوها، كالكفر قبل الإسلام، بأن يغفر لهم ذلك ولا يؤاخذهم عليه.

وإذا غفر الله- تعالى- لهؤلاء المتقين أسوأ أعمالهم، غفر لهم- بفضله ورحمته ما هو دونه بالطريق الأولى.

«ويجزيهم أجرهم» أى: ويعطيهم ثواب أعمالهم «بأحسن الذي كانوا يعملون» أى:

يعطيهم في مقابل عملهم الصالح في الدنيا جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وعلى هذا التفسير يكون قوله- تعالى-: أسوأ وأحسن، أفعل تفضيل حيث كفر- سبحانه- عنهم أسوأ أعمالهم، وكافأهم على أعمالهم بما هو أحسن منها وهو الجنة.

وهذا منتهى الفضل والإحسان من الله- تعالى- لعباده المتقين، حيث عاملهم بالفضل ولم يعاملهم بالعدل.

ومنهم من يرى أن قوله: أسوأ وأحسن، بمعنى السيئ والحسن، فيكون أفعل التفضيل ليس على بابه، وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: ما معنى إضافة الأسوأ والأحسن إلى الذي عملوا؟ وما معنى التفضيل فيهما؟.

قلت: أما الإضافة فما هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليها، ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل. كقولك: الأشج أعدل بنى مروان.

وأما التفضيل فإيذان بأن السيئ الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة، هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم المعصية، والحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن لحسن إخلاصهم فيه، فلذلك ذكر سيئهم بالأسوإ، وحسنهم بالأحسن» .

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ) كما قال في الآية الأخرى : ( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ) [ الأحقاف : 16 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35)

يقول تعالى ذكره: وجزى هؤلاء المحسنين ربهم بإحسانهم, كي يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا من الأعمال, فيما بينهم وبين ربهم, بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من السيئات فيها( وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ ) يقول: ويثيبهم ثوابهم ( بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا ) في الدنيا( يَعْمَلُونَ ) مما يرضى الله عنهم دون أسوئها.

كما يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ : أي (1) ولهم ذنوب, أي رب نعم لَهُمْ فيها مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ , وقرأ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ... إلى أن بلغ وَمَغْفِرَةٌ لئلا ييأس من لهم الذنوب أن لا يكونوا منهم وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال: 4] , وقرأ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ... إلى آخر الآية.

------------------------

الهوامش:

(1) في الأصل : ألهم ذنوب ، وهو استفهام لا معنى له في هذا المقام ، وقد أصلحناه على هذا النحو ، ليتفق مع ما تضمنه الحديث .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[35] ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّـهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من صفات المتقين وعلاماتهم البارزة: استعظام الصغائر التي فرطت منهم، ولو غفرها الله، لاستعظامهم الذنب، ومعرفتهم بقدر من عصوه.

وقفة

[35] ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّـهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بشرهم بأن يكفر الأسوأ، ومن كفر الأسوأ كفر ما دونه، وبشرهم بأنه يجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، لا أنه يجزيهم الحسنة بمثلها.

وقفة

[35] ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّـهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من عناية الله بعباده المتقين: أن يضاعف لهم الأجر، فتكون حسناتهم الصغيرة كالكبيرة، وينالون ثوابهم كله على أكمل الوجوه، وبحساب الأحسن مما عملوا.

وقفة

[35] ﴿ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون﴾ لن نُعدم من رب كريم: يكفر الأسوأ ويجزي بالأحسن.

وقفة

[35] ما أرحمك ربنا! تكفر عنا (الأسوأ)، وتجزينا بـ (الأحسن) ﴿ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون﴾.

وقفة

[35] ﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ما أكرم ربنا جلَّ في عُلاه! تخشع في صلاة فيحسب كل الصلوات بحساب الصلاة الخاشعة.

تفاعل

[35] ﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ لِيُكَفِّرَ اللهُ: ﴾

- اللام لام التعليل حرف جر. يكفر: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. وجملة «يكفر الله .. » صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر باللام.والجار والمجرور متعلق بجزاء المحسنين. بمعنى ليمحو الله.

- ﴿ عَنْهُمْ: ﴾

- حرف جر و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بعن والجار والمجرور متعلق بيكفر.

- ﴿ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الذي:اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة. عملوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. وجملة «عملوا» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: عملوه في الدنيا.

- ﴿ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يكفر الله» وتعرب اعرابها.والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به أول. أجر: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و«هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ بِأَحْسَنِ الَّذِي: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيجزيهم. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ كانُوا يَعْمَلُونَ: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والألف فارقة. يعملون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «يعملون» في محل نصب خبر «كان» والجملة الفعلية كانُوا يَعْمَلُونَ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد-الراجع-الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: كانوا يعملونه.'

المتشابهات :

| التوبة: 121 | ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّـهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

| النحل: 96 | ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِـ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

| النحل: 97 | ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بـ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 7 | ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾ |

|---|

| الزمر: 35 | ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّـهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِـ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [35] لما قبلها : ولَمَّا ذكَرَ اللهُ ثَوابَهم؛ بَيَّنَ هنا جانبًا من مظاهر تكريمه لهم، ورحمته بهم، قال تعالى: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ولَمَّا ذكَرَ اللهُ ما يَدُلُّ على دفعِ المَضارِّ عنهم؛ ذَكَرَ هنا ما يدُلُّ على جَلْبِ أعظَمِ المنافِعِ إليهم، قال تعالى:

﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [36] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ .. ﴾

التفسير :

{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} أي:أليس من كرمه وجوده، وعنايته بعبده، الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد صلى اللّه عليه وسلم، فإن اللّه تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء.

{ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم.

{ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}

ثم بين- سبحانه- عصمته لنبيه صلّى الله عليه وسلم بأبلغ وجه وأتمه فقال أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ.

وقراءة الجمهور: عَبْدَهُ بالإفراد وقرأ حمزة والكسائي: عباده، والاستفهام للتقرير.

قال القرطبي: وذلك أنهم خوفوا النبي صلّى الله عليه وسلم مضرة الأوثان فقالوا له: أتسب آلهتنا لئن لم تنته عن ذكرها لتصيبنك بالسوء.

وقال قتادة: مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس، فقال له سادنها: أحذرك منها يا خالد، فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسرها، وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلّى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أرسله. ويدخل في الآية تخويفهم النبي صلّى الله عليه وسلم بكثرة جمعهم وقوتهم..» .

والمعنى: أليس الله- تعالى- بكاف عبده محمدا صلّى الله عليه وسلم من كل سوء؟ وكاف عباده المؤمنين الصادقين من أعدائهم؟ بلى إنه- سبحانه- لعاصم نبيه صلّى الله عليه وسلم من أعدائه، ولناصر عباده المتقين على من ناوأهم.

والحال أن هؤلاء المشركين يخوفونك- أيها الرسول الكريم- من أصنامهم التي يعبدونها من دونه- تعالى-، مع أن هذه الآلهة الباطلة أتفه من أن تدافع عن نفسها فضلا عن غيرها.

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أى: من يضلله الله- تعالى- فَما لَهُ مِنْ هادٍ يهديه إلى الصراط المستقيم.

يقول تعالى : ( أليس الله بكاف عبده ) - وقرأ بعضهم : " عباده " - يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه .

وقال ابن أبي حاتم هاهنا : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي ، حدثنا أبو هانئ ، عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي ، عن فضالة بن عبيد الأنصاري ; أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " أفلح من هدي إلى الإسلام ، وكان عيشه كفافا ، وقنع به " .

ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح ، عن أبي هانئ الخولاني ، به . وقال الترمذي : صحيح .

( ويخوفونك بالذين من دونه ) يعني : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه ; جهلا منهم وضلالا ; ولهذا قال تعالى : ( ومن يضلل الله فما له من هاد)

القول في تأويل قوله تعالى : أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36)

اختلفت القرّاء في قراءة: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ) فقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء أهل الكوفة: " أليس الله بكاف عباده " على الجماع, بمعنى: أليس الله بكاف محمدا وأنبياءه من قبله ما خوّفتهم أممهم من أن تنالهم آلهتهم بسوء، وقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة, وبعض قرّاء الكوفة: ( بِكَافٍ عَبْدَهُ ) على التوحيد, بمعنى: أليس الله بكاف عبده محمدا.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة مَعْنَيَيْهَا واستفاضة القراءة بهما في قَرَأَةِ الأمصار.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ) يقول: محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ) قال: بلى, والله ليكفينه الله ويعزّه وينصره كما وعده.

وقوله: ( وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ويخوّفك هؤلاء المشركون يا محمد بالذين من دون الله من الأوثان والآلهة أن تصيبك بسوء, ببراءتك منها, وعيبك لها, والله كافيك ذلك.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ) الآلهة, قال: " بعث رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خالد بن الوليد إلى شعب بسُقام (2) ليكسر العزّى, فقال سادنها, وهو قيمها: يا خالد أنا أحذّركها, إن لها شدّة لا يقوم إليها شيء, فمشى إليها خالد بالفأس فهشّم أنفها ".

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ) يقول: بآلهتهم التي كانوا يعبدون.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ) قال: يخوّفونك بآلهتهم التي من دونه.

وقوله: ( وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) يقول تعالى ذكره: ومن يخذله الله فيضلَّه عن طريق الحق وسبيل الرشد, فما له سواه من مرشد ومسدّد إلى طريق الحقّ, ومُوفِّق للإيمان بالله, وتصديق رسوله, والعمل بطاعته .

------------------------

الهوامش:

(2) سقام كغراب : واد بالحجاز ، حمته قريش للعزى ، يضاهئون به حرم الكعبة . ا هـ من معجم ياقوت .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ تقوية لنفس النبي عليه السلام؛ لأن كفار قريش كانت خوَّفته من الأصنام، وقالوا: يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة، فنزلت الآية في ذلك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ المؤمن (ﻻ يريد) غير الله، يكفيه الله.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ بقدر عبوديتك له سبحانه يكفَى همُّك، ويتكفَّلُ بكلِّ شأنِك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ آية تطفئ في قلبك الهموم والأحزان، وتُشعرك بالراحـة والأُنس والاطمئنان.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ من عَبدَ الله كما يريد كفاه كل ما يريد.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ بلى، وهــو خير الحافظين.

عمل

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ خاطب نفسك بهذه الآية حين تخاف وتقلق، وستشعر بأمان ربَّاني يتجلى لقلبك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ إذا كُنْتَ باللهِ مُستعصمًا، فماذا يضيركَ كيدُ العبيد؟!

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ على قدر عبوديتك تكون كفايتك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ الكفاية على قدر العبودية، فكلما ازدادت طاعتك لله، ازدادت كفاية الله لك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾، ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: 65] على قدر عبوديتك تسد حاجاتك؛ ويحمى جنابك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ إذا رسخ الإنسان في العبودية كفاه الله ما أهمه لئلا ينشغل قلبه فتضعف عبادته.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ إذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله، كفاه ما بينه وبين الخلق، فمن انشغل بالواحد الأحد كفاه عن كلِّ أحد.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ مجرد أن يُوعد المرء بخيرٍ ينشرح صدره؛ فكيف إذا كان الوعد من الله الذي لا يُخلف وعده؟!

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ قال قتادة في سبب نزولها: «مشي خالد بن الوليد إلى العُزى ليكسرها بالفأس، فقال له سادنها: أحذركها يا خالد، فإن لها شدة لا يقوم لها شيء، فعمد خالد إلى العُزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس، وتخويفهم لخالد تخويف للنبي ﷺ: لأنه الذي وجَّه خالدًا».

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ تقويةً لقلب كل مؤمن عند الشدائد، وإزالة للخوف الذي في قلبه تجاه أي خطر.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ قال الألوسي: «إنكار ونفى لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه، كأن الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها، أو يتلعثم في الجواب بوجودها».

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ إذا كان مولاك معك؛ حماك، وكفاك، وآواك، وأعطاك، وأغناك، أما يكفيك أغنى الأغنياء عن الفقراء؟! أما يكفيك أقوى الأقوياء عن الضعفاء؟! أما يكفيك ألطف اللطفاء عن كل من على الغبراء؟! بلى، والله بلى.

عمل

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ اجعلها قوة لك في دعوتك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ فمن قام بحقوق الله عليه؛ فإن الله ﷻ يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ اليقين بعلو الله أجل صفة تذهب الخوف من المخلوق.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ من اجتهد في تحقيق العبودية؛ كان أسعد بكفاية الله له.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ هناك تلازم بين عبودية الله وكفايته، فكلما زادت عبودية الإنسان لربه زادت كفاية الرب له، والعبودية كافية بلا طلب.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ مع العبودية تحصل كفاية الأمن والحفظ والعز والنصر والرفعة.

عمل

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ قلها لكل متعَب أرهقته الحياة طويلًا، ذكر بها نفسك حينما تظنّ أنك وحيدٌ بشعورك، وحيدٌ بظرفك، وحيدٌ لأنك ضعيف جدًا، تذكر أنّ الله كافيك، وأن الله حسبُك.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ كلُّ المخاوِف تتبدَّد، فلَا تقلق مِن أمر دنيوي؛ فالله سَيكفِيك هذا الأمر.

وقفة

[36] إذا قرأت: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ فـكل المخاوف تتبدد، وإذا قرأت: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60] فكل الأحلام تتجدد.

عمل

[36] تآمروا عليك، أو ظلموك، أو انتقصوا منك، أو أخذوا حقك، ردد بقلب صادق: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

عمل

[36] عندما تبيت وحيدًا في ساحة من الهموم أو القلق تذكر هذه الآية التي تشعرك بالسكينة والطمأنينة مما تخاف: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

وقفة

[36] يحمي الله الإنسان ويكفيه بمقدار عبوديته له أكثر من مقدار علم الإنسان بربه، فإن العلم لا يُثبِّت صاحبه حتى يقترن بعبادة ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

عمل

[36] يا كُلَّ محزون: اقرأ قوله ﷻ ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ مع القرآن تجد البركة.

وقفة

[36] تنتاب كلٌّ منَّا أوقات يشعر فيها أنَّه بات وحيدًا في ساحة من الهموم والمتاعب في هذه الحال يكفيك فقط أن تتذكر قول

الله: ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

وقفة

[36] ثبوت حفظ الله للرسول ﷺ أن يصيبه أعداؤه بسوء ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

وقفة

[36] متى كنت عبدًا لله حقًّا حقق الله تعالى لك كفايتك وحفظك ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

وقفة

[36] من عرف ربَّهُ الكافي معرفةً علىٰ بينة وعلم؛ استكفىٰ بذِكْره عن كلِّ من خَلقَ من خَلقه، وأدرك معنىً من معاني: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

وقفة

[36] لماذا يخاف الناس من إيذاء الآخرين؟! ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ﴾!

وقفة

[36] كثرة العبادات تقي من الشبهات ﴿أليس الله بكافٍ عبده﴾.

وقفة

[36] من كثر علمه قلَّ خطؤه، وإذا كثُر العلم وزاد الخطأ، فهذا علامة على أن عبودية العالم قليلة، فقلَّت تبعًا كفاية الله له ﴿أليس الله بكافٍ عبده﴾.

وقفة

[36] الكافي يكفينا الهموم، ويدفع عنا المكاره، لن تفزع إليه إلا ويكفيك سبحانه، أطعمك وسقاك، أسكنك وكفاك، نكتفي به سبحانه عما سواه ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾.

وقفة

[36] في العلاقات ستظل تتفاجأ بردات الفعل التي لم تكن تتخيلها، ثُم ستصل إلى يقين تام، بأن كُل شيء مُمكن أن يحدث، ومن أي شخص، وأن الله هو الأمان الوحيد في فوضى هذه الأرض ﴿أَلَيسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبدَهُ!﴾.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ وفي استحضار الرسول ﷺ بوصف العبودية، وإضافته إلى ضمير الجلالة معنى عظيم من تشريفه بهذه الإِضافة، وتحقيق أنه غير مُسلمِه إلى أعدائه.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ أيها المظلوم دونك (الله)؛ فإنه كافيك وحسبك.

وقفة

[36] ﴿أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه﴾ ستسمع أصواتًا تخوفك من المستقبل، من الناس، يقينك بالعبودية لربك يبدد مخاوفك.

وقفة

[36] ﴿أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه﴾ من كان على يقين بكفاية الله ورعايته؛ فلن يضره تخويف وتهديد وكيد البشر.

وقفة

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد﴾ ستسمع أصوات تخوفك من المستقبل، من الناس، من الأشياء، يقينك بالعبودية لربك يبدد مخاوفك.

وقفة

[36] من خاف من غير الله فقد حُرم كفاية الله ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

عمل

[36] ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ أيها العبد: الله تعالى كافيك؛ فعلام تغتمّ وتقلق؟! والله هاديك؛ فلا تطلب الهداية من سواه، فإنه إذا هداك سبحانه فلن يستطيع أحدٌ أن يضلَّك؛ فالزم صراطه، واسأله الثبات عليه.

وقفة

[36] ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ مهما خوَّفوك بغير الله فهم لا شيء، إنهم دون الله، والله فوقهم، فهو ناصرك وكافيك.

وقفة

[36] ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ عدم الخوف من الخلق دليل قوة القلب، كما أنه دليل على الإيمان، قال الامام أحمد: «لو صححت لم تخف أحدًا»، أي من المخلوقين.

عمل

[36] ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ مهما عظمت قوتهم وهيمنتهم فيكفيك من ذلهم وهوانهم أنهم من دونه سبحانه، فكن معه واطمأن.

عمل

[36] مهما واجهت من المثبطين؛ فليكن خوفك من الله أكبر ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾.

وقفة

[36] لا ينبغي لعبد امتلأ قلبه حبًّا لله أن يخاف غيره ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾.

وقفة

[36] ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ لا يصرف الله عن الحق إلا من علم أنه ليس أهلًا للحق.

وقفة

[36] ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ قال ابن القيم: «حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [مسلم 770]. وقال: «وكان شيخنا (يعني الإمام ابن تيمية) كثير الدعاء بذلك».

وقفة

[36] ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ قال ابن عبد الهادي عن شيخه الإمام ابن تيمية: كان رحمه الله يقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير، ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا معلِّم آدم وإبراهيم علِّمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها، وأمرِّغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلِّم إبراهيم فهمني».

تفاعل

[36] ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

الإعراب :

- ﴿ أَلَيْسَ اللهُ: ﴾

- الهمزة همزة انكار بلفظ استفهام مبالغة في الاثبات أي أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفي فأفيد معنى اثبات الكفاية وتقريرها. ليس:فعل ماض ناقص من أخوات «كان» الله لفظ الجلالة: اسم «ليس» مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ بِكافٍ عَبْدَهُ: ﴾

- الباء حرف جر زائد لتاكيد معنى اثبات الكفاية. كاف:اسم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر «ليس» عبده: مفعول به منصوب باسم الفاعل «كاف» وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. بمعنى: كافيا عبده محمدا حافظا اياه من السوء.

- ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ: ﴾

- الواو استئنافية. يخوفونك: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

- ﴿ بِالَّذِينَ: ﴾

- الباء حرف جر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلق بيخوفونك.

- ﴿ مِنْ دُونِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بمضمر تقديره: اتخذوها. والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. وجملة «اتخذوها من دونه» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. أي الأوثان التي اتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى.

- ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثالثة والعشرين.'

المتشابهات :

| الرعد: 33 | ﴿بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ |

|---|

| الزمر: 23 | ﴿ذَٰلِكَ هُدَى اللَّـهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ |

|---|

| الزمر: 36 | ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ |

|---|

| غافر: 33 | ﴿يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّـهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [36] لما قبلها : ولَمَّا جرت العادةُ أن المُبطِلين يخوِّفون المُحِقِّين بالتخويفات الكثيرة؛ حَسَمَ اللهُ هنا مادة الخوف، قال تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ولَمَّا ذكَرَ اللهُ المقَدِّمةَ؛ رَتَّب عليها النَّتيجةَ المطلوبةَ؛ فإنَّه إذا ثبَت أنَّ اللهَ كافٍ عبْدَه، كان التَّخويفُ بغيرِ الله عبَثًا وباطلًا، قال تعالى:

﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

عبده:

1- بالإفراد، وهو رسول الله ﷺ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- عباده، بالجمع، أي: الأنبياء والطيبين من المؤمنين، وهى قراءة أبى جعفر، ومجاهد، وابن وثاب، وطلحة، والأعمش، وحمزة، والكسائي.

مدارسة الآية : [37] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ .. ﴾

التفسير :

[وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ} لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.{ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ} له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم.{ ذِي انْتِقَامٍ} ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته.

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ أى: ومن يهده الله- تعالى- إلى طريق الحق والصواب.

فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أى: فما له من أحد كائنا من كان يستطيع إضلاله.

أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ بلى إنه- سبحانه- لعزيز إذ لا يغلبه غالب، ولا يمانعه مانع، ولا ينازعه منازع. ولذو انتقام شديد من أعدائه، ولا يستطيع أحد أن يمنع انتقامه منهم.

ثم حكى- سبحانه- ما كان عليه هؤلاء المشركون من تناقض بين أقوالهم وأفعالهم.

وأمر النبي صلّى الله عليه وسلم أن يهددهم بسوء المصير إذا ما استمروا على كفرهم ... فقال- تعالى-

( ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ) أي : منيع الجناب لا يضام ، من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه ، فإنه العزيز الذي لا أعز منه ، ولا أشد انتقاما منه ، ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

( وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ) يقول: ومن يوفِّقه الله للإيمان به, والعمل بكتابه, فما له من مضلّ, يقول: فما له من مزيغ يزيغه عن الحق الذي هو عليه إلى الارتداد إلى الكفر ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ) يقول جل ثناؤه: أليس الله يا محمد بعزيز في انتقامه من كفرة خلقه, ذي انتقام من أعدائه الجاحدين وحدانيته.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[37] ﴿ومن يهد الله فماله من مضل﴾ لا يتأثر أو يتغير أو يتراجع من ثبته الله، ولو أرادت نفسه أن تُغيره ما استطاعت، فقلبه في يد الله فأيُّ يدٍ تطاله!

تفاعل

[37] ﴿وَمَن يَهْدِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ﴾ قل: اللهم يا مقلب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك.

وقفة

[37] بيئة الضلال لا تحرف من أراد الله تثبيته وهدايته، موسى نبي من أولي العزم نشأ في بيت فرعون وبيئته ﴿ومن يهد الله فما له من مضل﴾.

وقفة

[37] ﴿وَمَن يَهْدِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّـهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ﴾ مراد الآية ليس التيئيس من الهداية، بل توجيه الخلق لطلب الهداية من الله وحده.

وقفة

[37] ﴿أَلَيْسَ اللَّـهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ﴾ فإذا كانوا يقرُّون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنَّه كافٍ عبده بعزته، فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء، وبانتقامه من الذين يبْتغون لعبده الأذى.

الإعراب :

- ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي اِنْتِقامٍ ﴾

- هذه الآية الكريمة اعربت في الآيتين الكريمتين الثالثة والعشرين والسادسة والثلاثين. ذي انتقام: صفة-نعت-لعزيز مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الاسماء الخمسة وهو مضاف. انتقام: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى: غالب ينتقم من اعدائه.'

المتشابهات :

| الأعراف: 178 | ﴿ مَن يَهْدِ اللَّـهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ |

|---|

| الإسراء: 97 | ﴿ مَن يَهْدِ اللَّـهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِهِۦۖ﴾ |

|---|

| الكهف: 17 | ﴿ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّـهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّـهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾ |

|---|

| الزمر: 37 | ﴿وَ مَن يَهْدِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّـهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [37] لما قبلها : وبعد بيان أن من أضلَّه اللهُ لا تحصل له هداية؛ جاء هنا أن من هداه اللهُ لا يحصل له ضلال، قال تعالى:

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [38] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ .. ﴾

التفسير :

أي:ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه، وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم، فقلت:{ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا.{ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} الذي خلقها. وحده.{ قُلْ} لهم مقررا عجز آلهتهم، بعد ما تبينت قدرة اللّه:{ أَفَرَأَيْتُمْ} أي:أخبروني{ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ} أيَّ ضر كان.

{ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} بإزالته بالكلية، أو بتخفيفه من حال إلى حال؟.{ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ} يوصل إليَّ بها منفعة في ديني أو دنياي.{ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} ومانعاتها عني؟.سيقولون:لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة.

قل لهم بعد ما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود، وأنه الخالق للمخلوقات، النافع الضار وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه.عن الخلق والنفع والضر، مستجلبا كفايته، مستدفعا مكرهم وكيدهم:{ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} أي:عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم،.فالذي بيده - وحده - الكفاية هو حسبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به.

والمعنى: ولئن سألت- أيها الرسول الكريم- هؤلاء المشركين: من الذي خلق هذه السموات التي ترونها بأعينكم، وخلق هذه الأرض التي فوقها تعيشون ...

لئن سألتهم هذا السؤال، لا يملكون في الإجابة عليه إلا أن يقولوا: خلقهم الله، فلفظ الله فاعل لفعل محذوف.

وقولهم هذا دليل واضح على تناقضهم مع أنفسهم. لأنهم يعترفون بأن الخالق هو الله، ولكنهم يشركون معه في العبادة آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر..

ولذا أمر الله- تعالى- نبيه صلّى الله عليه وسلم أن يقول لهم مبكتا وموبخا: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ. أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ؟.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء الجاهلين: إذا كان الأمر كما ذكرتم من أن الخالق لهذا الكون هو الله، فأخبرونى عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه- سبحانه-:

أتستطيع أن تدفع ضرا أراده الله- تعالى- بي؟ أم تستطيع أن تمنع رحمة أو خيرا أعطاه الله لي؟ كلا إنها لا تستطيع شيئا من ذلك، وعبادتكم لها إنما هي نوع من السفه والحماقة.

وقال- سبحانه-: هَلْ هُنَّ.. بالتأنيث على سبيل التحقير لتلك الآلهة المزعومة، ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث، كاللات، والعزى، ومناة. إلخ.

وقدم الضر لأن دفعه أهم، وعلق- سبحانه- إرادة الضر والرحمة بذاته صلّى الله عليه وسلم فقال:

إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ ... ليرد عليهم ردا يخرس ألسنتهم، حيث خوفوه صلّى الله عليه وسلم منها وزعموا أنه لو استمر في تحقيرها فإنها ستؤذيه.

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لم فرض المسألة في نفسه دونهم؟ قلت: لأنهم خوفوه مضرة الأوثان وتخبيلها، فأمر بأن يقررهم- أولا- بأن خالق العالم هو الله وحده، ثم يقول لهم بعد التقرير: فإذا أرادنى خالق العالم الذي أقررتم به بضر من مرض أو فقر أو غير ذلك من النوازل، أو برحمة من صحة أو غنى أو نحوهما. هل هؤلاء اللائي خوفتمونى إياهن كاشفات عنى ضره، أو ممسكات رحمته، حتى إذا ألقمهم الحجر وقطعهم، حتى لا يحيروا ببنت شفة قال: حَسْبِيَ اللَّهُ كافيا لمضرة أوثانكم عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وفيه تهكم.

ويروى أنه صلّى الله عليه وسلم سألهم فسكتوا، فنزل: قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ... .

أى: قل- أيها الرسول الكريم- في الرد عليهم وفي السخرية من آلهتهم: الله- تعالى- الخالق لكل شيء، كافينى في جميع أمورى، وعاصمنى من كيدكم وكيد من تتوهمون كيده، وعليه وحده لا على غيره يتوكل المتوكلون، لعلمهم أن كل ما سواه تحت ملكوته وقدرته.

وقوله : ( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) يعني : [ أن ] المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها ، ومع هذا يعبدون معه غيره ، مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ; ولهذا قال : ( قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ) أي : لا تستطيع شيئا من الأمر .

وذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث قيس بن الحجاج ، عن حنش الصنعاني ، عن ابن عباس مرفوعا : " احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ، جفت الصحف ، ورفعت الأقلام ، واعمل لله بالشكر في اليقين ، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير ، وأن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا " .

( قل حسبي الله ) أي : الله كافي ، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون ، كما قال هود - عليه السلام - حين قال له قومه : ( إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ) [ هود : 54 - 56 ] .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، حدثنا محمد بن حاتم ، عن أبي المقدام - مولى آل عثمان - عن محمد بن كعب القرظي ، حدثنا ابن عباس [ رضي الله عنهما ] - رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق [ منه ] بما في يديه ، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله " .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض ؟ ليقولن: الذي خلقه الله ، فإذا قالوا ذلك, فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة ( إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ ) يقول: بشدة في معيشتي, هل هن كاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر؟( أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ) يقول: إن أرادني برحمة أن يصيبني سعة في معيشتي, وكثرة مالي, ورخاء وعافية في بدني, هل هن ممسكات عني ما أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك, ودلالة ما ظهر من الكلام عليه. والمعنى: فإنهم سيقولون لا فقل: حسبي الله مما سواه من الأشياء كلها, إياه أعبد, وإليه أفزع في أموري دون كلّ شيء سواه, فإنه الكافي, وبيده الضر والنفع, لا إلى الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع,( عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ) يقول: على الله يتوكل من هو متوكل, وبه فليثق لا بغيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

بشر, قال: ثنا.يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ) حتى بلغ ( كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ) يعني: الأصنام ( أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه )

واختلفت القرّاء في قراءة ( كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ) و ( مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ) , فقرأه بعضهم بالإضافة وخفض الضر والرحمة, وقرأه بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء البصرة بالتنوين, ونصب الضر والرحمة.

والصواب من القول في ذلك عندنا, أنهما قراءتان مشهورتان, متقاربتا المعنى, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب, وهو نظير قوله: كَيْدِ الْكَافِرِينَ فى حال الإضافة والتنوين.

التدبر :

وقفة

[38] ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّـهُ﴾ الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الألوهية، لا ينجي صاحبه من عذاب النار.

وقفة

[38] ﴿وَلَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ لَيَقولُنَّ اللَّهُ﴾ لا يكفى الإيمان بتوحيد الربوبية فقط لتكون من المؤمنين الموحدين.

وقفة

[38] ﴿وَلَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ لَيَقولُنَّ اللَّهُ﴾ كل الناس -المؤمن والكافر- يؤمن بتوحيد الربوبية، فالله وحده هو الخالق المالك المدبر، ولكن هذا لا يكفى لتحقيق الإيمان، إذ يجب الإيمان بتوحيد الألوهية أيضًا.

وقفة

[38] من أنفع طرق اﻹقناع محاجة الخصم بما هو عنده من المسلمات ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾.

وقفة

[38] ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّـهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ الضر والرحمة من الله وحده، وليس من أحد غير الله، وقدم الشر لأن دفعه أهم للعبد من جلب المنفعة.

وقفة

[38] ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّـهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ خوَّفوا النبي ﷺ من أصنامهم، وزعموا أنه لو استمر في تحقيرها، فإنها ستؤذيه، فكانت هذه الآية، والتي تصلح أن تكون ردًّا على كل من خوفك من غير الله.

وقفة

[38] مهما بلغت قوة الإنس والجن مجتمعة فلن يستطيعوا منع الخير الذي كتبه الله لك ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

وقفة

[38] ﴿قُلْ حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون﴾ حسبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به؛ تذكر عند توكلك تفويض الأمر كله حتى ما لا يهمك.

وقفة

[38] ﴿قُلْ حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون﴾ حسبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به؛ تذكر عند توكلك تفويض الأمر كله حتى ما لا يهمك.

وقفة

[38] ﴿قُلْ حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُون﴾ إنها الطمأنينة بعدها الثقة واليقين، والثقة التي لا تقلق، واليقين الذي لا يتزعزع، فتوكل عليه ولاتحزن.

وقفة

[38] ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أهل التوكل الحقيقيون لا يتوكلون إلا على الله، وهذا تعريض بكل من توكل على غير الله، واعتمد على غيره في قضاء حوائجه.

الإعراب :

- ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ: ﴾

- الواو استئنافية. اللام موطئة للقسم-اللام المؤذنة-ان:حرف شرط جازم. سألت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بان التاء ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل رفع فاعل. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. وجملة «ان سألتهم» اعتراضية بين القسم المحذوف وجوابه لا محل لها من الاعراب. وجملة القسم المحذوف ابتدائية لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّماااتِ وَالْأَرْضَ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل نصب مفعول به ثان أو في محل جر بحرف جر مقدر أي. عمن خلق والجار والمجرور متعلق بسألت من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.خلق: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. السموات: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. والارض معطوفة بالواو على «السموات» منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة وجملة خَلَقَ السَّماااتِ وَالْأَرْضَ» في محل رفع خبر المبتدأ «من».

- ﴿ لَيَقُولُنَّ: ﴾

- الجملة جواب القسم المقدر لا محل لها من الاعراب. وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. أو جواب القسم سدّ مسدّ الجوابين. اللام واقعة في جواب القسم المقدر. يقولن: فعل مضارع مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، سبب بنائه على حذف النون اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وواو الجماعة المحذوفة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد الثقيلة في محل رفع فاعل. ونون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ اللهُ: ﴾

- لفظ الجلالة: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو الله مرفوع للتعظيم بالضمة. والجملة الاسمية «هو الله» في محل نصب مفعول به-مقول القول- والأصح أن يكون «الله» فاعلا لفعل محذوف أي خلقهن الله. وحذف الفعل لأن ما قبله يدل عليه.

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ: ﴾

- الهمزة همزة استفهام. الفاء زائدة لتزيين اللفظ.رأيتم: بمعنى «أخبروني» وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير متصل-ضمير المخاطبين-في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع.

- ﴿ ما تَدْعُونَ: ﴾

- ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به برأيتم أي أخبرونيه أو منصوبة بتدعون. تدعون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «تدعون» صلة الموصول لا محل لها والعائد الى الموصول أي المفعول على الوجه الأول محذوف أي ما تدعونها.

- ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة لمفعول «تدعون» الثاني. أي ما تدعونها آلهة من دون الله. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة.

- ﴿ إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ: ﴾

- حرف شرط جازم. اراد: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بإن. النون نون الوقاية والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم-في حل نصب مفعول به مقدم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. بضر: جار ومجرور متعلق بأرادني بمعنى: ان اراد أن يصيبني بضر.

- ﴿ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ: ﴾

- حرف استفهام لا عمل لها. هن: ضمير منفصل في محل رفع فاعل. كاشفات: خبر «هن» مرفوع بالضمة وهو مضاف من اضافة اسم الفاعل الى معموله. ضره: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة والجملة الاسمية: جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء مسبوق باستفهام لا محل لها من الاعراب. بمعنى: هل تستطيع آلهتكم أن تحميني منه. أي فهل هن كاشفات ضره.

- ﴿ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ: ﴾

- الجملة معطوفة بأو على الجملة التي قبلها وتعرب إعرابها وفتحت ياء «أرادني» الأولى لالتقاء الساكنين وفاعل «أرادني» الثانية ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله سبحانه.

- ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ: ﴾

- قل: أعربت. حسبي: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الياء والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم في محل جر بالاضافة. الله: خبر «حسبي» مرفوع للتعظيم بالضمة. كفاني الله في جلب الخير ودفع الشر والجملة الاسمية حَسْبِيَ اللهُ» في محل نصب مفعول به-مقول القول-.

- ﴿ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيتوكل وقد قدم الظرف على الفعل للتاكيد على المتوكل عليه وهو الله سبحانه. يتوكل: فعل مضارع مرفوع بالضمة. المتوكلون: فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد.'

المتشابهات :

| التوبة: 129 | ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَـ قُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ |

|---|

| الزمر: 38 | ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [38] لما قبلها : وبعد وعيدِ المكذبينَ ووعدِ المصدِّقينَ؛ وبَّخَ اللهُ المشركينَ لاعترافِهم أنَّ اللهَ هو خالقُ السماواتِ والأرضِ، ثُمَّ يشركُونَ معَه آلهةً لا قدرةَ لها على الخيرِ أو الشرِ، قال تعالى:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

كاشفات ... ممسكات:

1- على الإضافة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئا:

2- بتنوينهما، ونصب ما بعدهما، وهى قراءة شيبة، والأعرج، وعمرو بن عبيد، وعيسى، بخلاف عنه، وأبى عمرو، وأبى بكر.

مدارسة الآية : [39] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى .. ﴾

التفسير :

أي:{ قُلْ} لهم يا أيها الرسول:{ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ} أي:على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم، من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا ولا له من الأمر شيء.

{ إِنِّي عَامِلٌ} على ما دعوتكم إليه، من إخلاص الدين للّه تعالى وحده.{ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} لمن العاقبة

ثم أمره- سبحانه- مرة أخرى أن يتحداهم وأن يتهددهم فقال: قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ. أى: وقل لهم للمرة الثالثة: اعملوا ما شئتم عمله من العداوة لي، والتهديد بآلهتكم.

والمكانة مصدر مكن- ككرم-، يقال: مكن فلان من الشيء مكانة، إذا تمكن منه أبلغ تمكن.

أى: اعملوا ما في إمكانكم عمله معى. والأمر للتهديد والوعيد.

إِنِّي عامِلٌ أى: إنى سأقابل عملكم السيئ بعمل أحسن من جانبي، وهو الدعوة إلى وحدانية الله، وإلى مكارم الأخلاق.

وقوله : ( قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ) أي : على طريقتكم ، وهذا تهديد ووعيد . . ( إني عامل ) أي : على طريقتي ومنهجي ، ( فسوف تعلمون ) أي : ستعلمون غب ذلك ووباله

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: قل يا محمد لمشركي قومك, الذي اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون الله اعملوا أيها القوم على تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم.

كما حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ( عَلَى مَكَانَتِكُمْ ) قال: على ناحيتكم ( إِنِّي عَامِلٌ ) كذلك على تؤدة على عمل من سلف من أنبياء الله قبلي ( فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) إذا جاءكم بأس الله, من المحقّ منا من المبطل, والرشيد من الغويّ.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[39] ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ لن يتوقف أهل الباطل عن سعيهم، ولن يتوقف أعداء الدين عن مؤامراتهم، ورد فعل كل مسلم يجب أن يكون العمل لغايته النبيلة أضعاف ما يعمل هؤلاء لغاتهم الوضيعة.

وقفة

[39] ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عار عليك أن تقف مكتوف الأيدي تجاه مؤامرات الأعداء وخذلان الأدعياء!

عمل

[39] ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ كن قوي اللهجة في نصرة الحق الذي تحمله، وأظهر ثقتك ويقينك بالله الحق الذي ينصر الحق وحملة لواء الحق.

وقفة

[39] ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تهديد بأن مصيركم إلى النار، وستعاينون ذلك عن قريب، لكن لن يفيدكم هذا العلم لأنه في دار الجزاء لا دار العمل والابتلاء.

وقفة

[39، 40] ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مَبلغ، ونصب لهم من الحجج أسطع حجة، وثبَّت رسوله ﷺ أرسخ تثبيت، لا جرم أمر رسوله ﷺ بأن يوادعهم موادعة مستقرِب النصر، ويواعدهم ما أُعد لهم من خسر.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.

- ﴿ يا قَوْمِ: ﴾

- أداة نداء. قوم: منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة. وياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بالكسرة الدالة عليها في محل جر بالاضافة.

- ﴿ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل نصب مفعول به-مقول القول-اعملوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. على مكانتكم: جار ومجرور متعلق باعملوا والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور.بمعنى: على حالكم التي أنتم عليها.

- ﴿ إِنِّي عامِلٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل نصب اسم «انّ» عامل: خبرها مرفوع بالضمة. وحذفت صلتها اختصارا ولأن ما قبلها يدل عليها. أي إني عامل على مكانتي.

- ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ: ﴾

- الفاء واقعة في جواب الطلب. بتقدير: ان تعملوا على مكانتكم فسوف تعلمون. سوف: حرف تسويف-استقبال-تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.'

المتشابهات :

| الأنعام: 135 | ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ |

|---|

| الزمر: 39 | ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

| هود: 93 | ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ |

|---|

| هود: 121 | ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [39] لما قبلها : ولَمَّا أبلَغَهم اللهُ مِن المَوعِظةِ أقصَى مَبلَغٍ، ونَصَب لهم مِنَ الحُجَجِ أسْطَعَ حُجَّةٍ، وثَبَّت رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرسَخَ تَثبيتٍ؛ أمَرَ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُهَدِّدَهم ويَتَوَعَّدَهم، قال تعالى:

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [40] :الزمر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ .. ﴾

التفسير :

و{ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ} في الدنيا.{ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ} في الأخرى{ عَذَابٌ مُقِيمٌ} لا يحول عنه ولا يزول،.وهذا تهديد عظيم لهم، وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم، ولكن الظلم والعناد حال بينهم وبين الإيمان.

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من منا الذي ينجح في عمله، ومن منا يأتيه عذاب يخزيه ويفضحه ويهينه في الدنيا، ومن منا الذي يحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. فالمراد بالعذاب المخزى عذاب الدنيا، والمراد بالعذاب المقيم عذاب الآخرة.

ولقد تحقق ما توعدهم- سبحانه- به، حيث أنزل عليهم عقابه في بدر وفي غيرها فأخزاهم وهزمهم، أما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى.

( من يأتيه عذاب يخزيه ) أي : في الدنيا ، ( ويحل عليه عذاب مقيم ) أي : دائم مستمر ، لا محيد له عنه . وذلك يوم القيامة .

وقوله: ( مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ ) يقول تعالى ذكره: من يأتيه عذاب يخزيه, ما أتاه من ذلك العذاب, يعني: يذله ويهينه ( وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) يقول: وينـزل عليه عذاب دائم لا يفارقه.

التدبر :

وقفة

[40] ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ أي: يذله، ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط، وقد أصاب المشركين هذا في مكة وبدر، وقوله: ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ وهو عذاب النار في الآخرة، نعوذ بالله من العذابين: عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وعذاب النار في الدار الآخرة.

تفاعل

[40] ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ مَنْ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لتعلمون.والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها.

- ﴿ يَأْتِيهِ عَذابٌ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. عذاب: فاعل مرفوع بالضمة وهو عذاب حل بهم في معركة بدر اذ نصر الله رسوله وأذل أعداءه.

- ﴿ يُخْزِيهِ: ﴾

- تعرب اعراب «يأتيه» والجملة الفعلية «يخزيه» في محل رفع صفة -نعت-لعذاب. أي مخز له. وفاعل الفعل: ضمير مستتر جوازا تقديره هو أي العذاب.

- ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ: ﴾

- الواو عاطفة. يحل: فعل مضارع مرفوع بالضمة. عليه:جار ومجرور متعلق بيحل.

- ﴿ عَذابٌ مُقِيمٌ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. مقيم: صفة-نعت-لعذاب مرفوعة مثلها بالضمة. أي عذاب دائم وهو عذاب النار.'

المتشابهات :

| هود: 39 | ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ |

|---|

| هود: 93 | ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ﴾ |

|---|

| الزمر: 39 | ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [40] لما قبلها : وبعد تهديدِهم؛ أشارَ إلى عذابِهم الدُنيوي والأُخروي، قال تعالى:

﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء