الإحصائيات

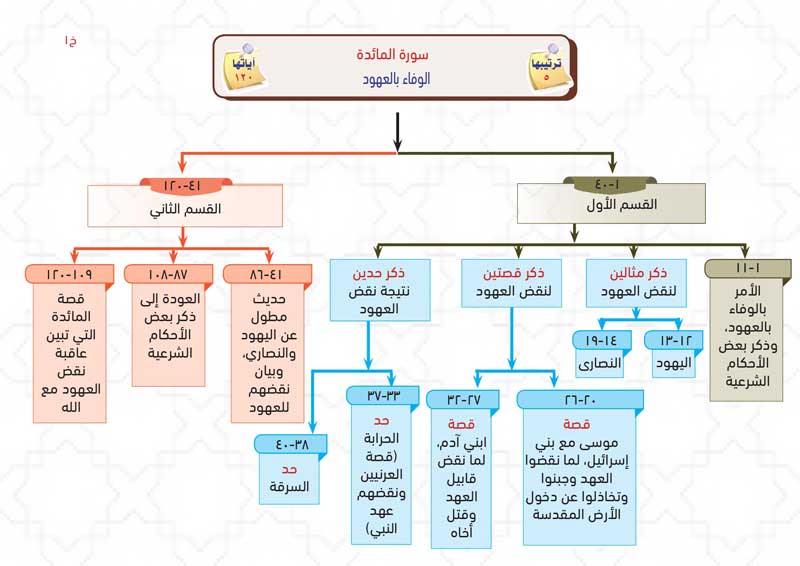

سورة المائدة

| ترتيب المصحف | 5 | ترتيب النزول | 112 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 21.50 |

| عدد الآيات | 120 | عدد الأجزاء | 1.07 |

| عدد الأحزاب | 2.15 | عدد الأرباع | 8.60 |

| ترتيب الطول | 6 | تبدأ في الجزء | 6 |

| تنتهي في الجزء | 7 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 2/10 | يا أيها الذين آمنوا: 1/3 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (83) الى الآية رقم (86) عدد الآيات (4)

لمَّا ذكرَ اللهُ قُرْبَ النَّصَارى الصَّادقينَ من المسلمينَ بَيَّنَ هنا حالَهم إذا سمعُوا القرآنَ، ثُمَّ ذكرَ جزاءَهم وجزاءَ المحسنينَ، ثُمَّ جزاءَ الكافرينَ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (87) الى الآية رقم (89) عدد الآيات (3)

لَمَّا أثنى على القِسِّيسينَ والرُّهبانَ وعادتُهم المبالغةُ في الزُّهدِ وتركُ الطَّيباتِ بَيَّنَ هنا أن المسلمينَ ليسُوا مأمورينَ بذلك، ولمَّا نهى عن تحريمِ الطَّيباتِ وكان التحريمُ يقعُ في غالِبِ الأحوالِ باليمينِ بَيَّنَ أقسامَ اليمينِ وكفارتَه.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة المائدة

الوفاء بالعهود والمواثيق/ الحلال والحرام.

أولاً : التمهيد للسورة :

- • ما "المائدة" التي سميت بها السورة؟: الحواريون (أصحاب عيسى عليه السلام الخُلَّص) طلبوا من عيسى عليه السلام أن يدعو اللهَ أن ينزل عليهم مائدة من السماء، ليأكلوا منها وتزداد قلوبهم اطمئنانًا إلى أنه صادق فيما يبلغه عن ربه: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (112-113)، فاستجاب عيسى عليه السلام لهم ودعا ربه، فوعده الله بها، وأخذ عليهم عهدًا وحذرهم من نقضه: أن من كفر بعد نزولها ولم يؤمن فسوف يعذبه عذابًا شديدًا: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (115). وهذا توجيه وتحذير للمسلمين بأن عليهم الوفاء بالعهود والمواثيق، وإلا سيكون العذاب جزاؤهم كما في قصة المائدة. السورة تنادي: - التزموا بالعقود التي ألزمكم الله بها، وأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه. - احذروا من التهاون بهذه العقود أو إضاعتها كما حصل من اليهود والنصارى.

- • هدف السورة واضح من أول نداء: لجاء في السورة: ﴿يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ أي أوفوا بعهودكم، لا تنقضوا العهود والمواثيق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المائدة».

- • معنى الاسم :: المائدة: الخِوَانُ الموضوع عليه طعام، والعرب تقول للخُوان إذا كان عليه طعام: مائدة، فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له مائدة.

- • سبب التسمية :: لورود قصة المائدة بها.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة العقود»؛ لافتتاحها بطلب الإيفاء بالعقود، و«المنقذة»، و«الأحبار».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الوفاء بالعقود مع الله، ومع الناس، ومع النفس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن الأخلاق الفاضلة هي أثر للعقيدة الصحيحة والتشريعات الحكيمة.

- • علمتني السورة :: أن الإنسان غال عند ربه، من أجل ذلك شرع الله الشرائع التي تضبط حياته، وتصون حرمته ودمه وماله (سورة المائدة أكثر سورة ذكرًا لآيات الأحكام).

- • علمتني السورة :: أنه ينبغي على الدعاة أن يبدأوا مع الناس بما أبيح أولًا، ثمّ يبينوا المحرّمات بعد ذلك، لكي يكسبوا القلوب: ﴿يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلاْنْعَامِ﴾ (1)، فلم يبدأ ربنا بما قد حُرِّم لكي لا ينفروا، فكلمة ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ توحي بأن الخطاب بعدها شديد اللهجة، فتأتي مباشرة كلمة ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾ وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة.

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا».

• عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ، يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (118)، فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ تَرْكَعُ بِهَا وَتَسْجُدُ بِهَا»، قَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة المائدة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (3)؛ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا»، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ».

• قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: «الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ، وَفِيهَا ثَمَانِ عَشْرَةَ فَرِيضَةً لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا».

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي الأكثر ذكرًا لآيات الأحكام.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تبدأ بنداء المؤمنين: ﴿يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ﴾ من أصل 3 سور افتتحت بذلك، وهي: «المائدة، والحجرات، والممتحنة».

• آخر سورة نزلت بالأحكام الشرعية.

• تمتاز بالمواجهة الشديدة مع أهل الكتاب، فهي أكثر السور تكفيرًا لليهود والنصارى.

• أكثر السور تأكيدًا على أن التشريع حق لله تعالى وحده، حيث خُتِمت ثلاث آيات بالتحذير من الحكم بغير ما أنزل الله، وهي: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (44)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (45)، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (47).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نفي بالعقود والعهود مع الله، ومع الناس، ومع النفس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...﴾ (1).

• أن نتعاون دومًا على البر والتقوى، ففي التقوى رضى الله، وفي البر رضى الناس.

• أن ندرس بابَ الأطعمةِ من أحد كتبِ الفقه لنتعلَّمَ ما يُبَاح وما يحْرُم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ...﴾ (3).

• أن نزور أحد المرضى ونعلمه صفة التيمم: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (6).

• أن نتوخي العدل دائمًا؛ حتى في معاملة المخالفين: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (8).

• أن نفوض أمورنا إلى الله تعالى، ونعتمد عليه، ونفعل الأسباب، ولا نعتمد عليها: ﴿وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (11).

• ألا نُظهِر البلاء على ألسنتنا؛ فالبلاء موكّل بالمنطق، فاليهود لما قالوا: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ (النساء 155)، أي لا تعي شيء، حلّ بهم البلاء: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ (13).

• أن نجمع بين البشارة والنذارة أثناء دعوة الناس إلى الله: ﴿فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (19).

• أن نعدد ثلاثًا من النعم التي اختصنا الله بها دون أقراننا، ونشكره عليها: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ﴾ (20).

• ألا يغيب عنا التفاؤل أبدًا: ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ (23).

• أن نحذر الحسد؛ لأنه صفة ذميمة تؤذي صاحبها وتجره إلى معصية الله، وتجعله يسخط ويعترض على ربه، فهو أول ذنب عُصي الله به في السماء والأرض: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ ...﴾ (27).

• أن نشدد العقوبة بحق من يفسدون في الأرض ويقطعون الطريق؛ حتى نمنع مجرمين آخرين من الظهور: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ ...﴾ (33).

• أن نشتغل بالإصلاح بعد التوبة؛ لأن هذا سبب لقبولها: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّـهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (39).

• أن نحدد أمورًا تتطهر بها قلوبنا، ثم نفعلها، ونتحل بها؛ مثل: حسن الظن، والعفو: ﴿أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّـهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ (41).

• أن نسبق اليوم غيرنا إلى نوع من الطاعات؛ كالصف الأول، والصدقة لمضطر محتاج، أو غيرها من أبواب الخير: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (48).

• ألا نتخذ اليهود والنصارى أولياء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ...﴾ (51).

• أن نتذكّر قول الله: ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ (54) عندما نرى من أقراننا من هو أفضل منا فهمًا أو علمًا أو مالًا أو نعمة.

• أن نحفظ ألسنتنا عن كثرة الحلِف: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (89).

• أن نتجنب الخمر والميسر والأزلام والأنصاب، ونبين للناس حرمة ذلك: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...﴾ (90).

• أن نحدد بعض المنكرات ونبلغ الناس حكم الله فيها: ﴿مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (99).

• ألا نسأل عن الأمور التي لا فائدة من وراءها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (101).

• أن نكتب الوصية قبل النوم، وننصح غيرنا بذلك، ونبين لهم أهمية كتابة الوصية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (106).

• أن نحذر أشد الحذر من كفران النعم، فإن أشد الناس عذابًا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (115).

• أن نسأل الله كثيرًا أن يرزقنا الصدق في القول والعمل: ﴿قَالَ اللَّـهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (119).

تمرين حفظ الصفحة : 122

مدارسة الآية : [84] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ .. ﴾

التفسير :

فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه، فقالوا:{ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ} أي:وما الذي يمنعنا من الإيمان بالله، والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا، الذي لا يقبل الشك والريب، ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم الصالحين، فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه.

ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك عنهم ما علمه منهم من إصرارهم على الدخول في الدين الحق، فقال. وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.

فالآية الكريمة من تتمة قولهم.

والاستفهام هنا لإنكار انتفاء الإيمان منهم مع قيام موجباته، وظهور أماراته ووضوح أدلته وشواهده.

والمعنى: وأى مانع يمنعنا من الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، وبما جاءنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن يهدى إلى الرشد ومن توجيهات توصل إلى السعادة ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا- بسبب إيماننا- مع القوم الذين صلحت أنفسهم بالعقيدة السليمة، وبالعبادات الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة وهم أتباع هذا النبي الأمى محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تراهم بعد أن استمعوا إلى القرآن تأثرت نفوسهم به تأثرا شديدا فاضت معه أعينهم بالدمع. ثم بعد ذلك التمسوا من الله- تعالى- أن يكتبهم مع الأمة الإسلامية التي تشهد على غيرها يوم القيامة. ثم بعد ذلك استنكروا واستبعدوا أن يعوقهم معوق عن الإيمان الصحيح مع قيام موجباته. وهذا كله يدل على صفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم ومسارعتهم إلى قبول الحق عند ظهوره بدون تردد أو تقاعس:

وقولهم- كما حكى القرآن عنهم- وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا يدل على قوة إيمانهم، وصدق يقينهم، لأنهم مع هذا الإقبال الشديد على الدين الحق والمسارعة إلى العمل الصالح، لم يجزموا بحسن عاقبتهم، بل التمسوا من الله- تعالى- الطمع في مغفرته، وفي أن يجعلهم مع القوم الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

وهكذا المؤمن الصادق يستصغر عمله بجانب فضل الله ونعمه، ويقف من جزائه وثوابه- سبحانه- موقف الخوف والرجاء.

يقول تعالى " وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين " وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله [ عز وجل ] ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ] ) الآية [ آل عمران : 199 ] ، وهم الذين قال الله فيهم : ( الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ] ) إلى قوله ( لا نبتغي الجاهلين ) [ القصص : 52 - 55 ]

القول في تأويل قوله : وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84)

قال أبو جعفر: وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكره عن هؤلاء القوم الذين وصَف صفتهم في هذه الآيات، أنهم إذا سمعوا ما أنـزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من كتابه، آمنوا به وصدّقوا كتاب الله، وقالوا: " ما لنا لا نؤمن بالله "، يقول: لا نقرّ بوحدانية الله=" وما جاءَنا من الحق "، يقول: وما جاءنا من عند الله من كتابه وآي تنـزيله، ونحن نطمَعُ بإيماننا بذلك أن يدخلنا ربُّنا مع القوم الصالحين.

* * *

يعني بـ" القوم الصالحين "، المؤمنين بالله، المطيعين له، الذين استحقُّوا من الله الجنة بطاعتهم إياه. (10)

وإنما معنى ذلك: ونحن نطمعُ أن يدخلَنا ربُّنا مع أهل طاعته مداخلَهم من جنته يوم القيامة، ويلحق منازلَنا بمنازلهم، ودرجاتنا بدرجاتهم في جنَّاته.

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

12335 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين "، قال: " القومُ الصالحون "، رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه.

-------------------

االهوامش :

(10) انظر تفسير"الصالح" فيما سلف 8: 532 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[84] لعلهم قالوا هذا حين خالطهم بعض التردد في ترك دينهم لاعتناق الإسلام، كم يحتاج المؤمن لأن يثبت قلبه وقلب من حوله بمثل هذا الكلام! خاصة في زمن غربة الدين، فيزداد إيمانًا وثباتًا.

وقفة

[84] ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ لعلهم قالوا هذا لمن عارضهم من أهل ملتهم أو لمن عيَّرهم من اليهود، فكانوا أقوياء في توجيه هذا الرد، واثقين من صحة اختيارهم لهذا الدرب.

عمل

[84] كن حسن الظن بالله دائم الطمع في رحمته ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾.

تفاعل

[84] ﴿وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك مع القوم الصالحين.

عمل

[84] ابحث عن جلساء صالحين، وحاول الدخول معهم ﴿أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَما لَنا: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وهو استفهام يفيد الإنكار والاستبعاد لعدم الايمان. أي: كيف لا نؤمن. لنا: جار ومجرور متعلق بخبر «ما».

- ﴿ لا نُؤْمِنُ: ﴾

- لا: نافية لا عمل لها. نؤمن: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. والجملة: في محل نصب حال. أي: غير مؤمنين.

- ﴿ بِاللَّهِ وَما جاءَنا: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بنؤمن. وما: الواو: عاطفة ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على لفظ الجلالة. جاء: فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وجملة «جاءَنا» صلة الموصول.

- ﴿ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «ما». الواو: حالية. نطمع: تعرب اعراب «ونؤمن» ويجوز أن يكون «وَنَطْمَعُ» حالا من جملة «لا نُؤْمِنُ».

- ﴿ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنا: ﴾

- أن: حرف مصدري ناصب. يدخلنا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة و «نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم. ربنا: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. و «نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. و «أَنْ» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بحرف محذوف تقديره في. أي نطمع في إدخالنا مع القوم الصالحين.

- ﴿ مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ: ﴾

- ظرف مكان يدل على الاجتماع والمصاحبة متعلق بيدخلنا. القوم: مضاف إليه مجرور بالكسرة. الصالحين: صفة- نعت- للقوم مجرور بالياء لانها جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [84] لما قبلها : وبعد أن ذَكَرَ اللهُ عز وجل حال النَّصَارى الصَّادقينَ إذا سمعُوا القرآنَ؛ ذَكَرَ هنا تعجبهم من حال من يظهر له الحق ثم يُعرض عنه، قال تعالى:

﴿ وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [85] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ .. ﴾

التفسير :

قال الله تعالى:{ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا} أي:بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق{ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ} وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام، ويتبين له بطلان ما كانوا عليه، وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام.

ولقد كان ما أعده الله- تعالى- لهؤلاء الأصفياء من ثواب شيئا عظيما، عبر عنه- سبحانه- بقوله: فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ.

أى: فكافأهم الله- تعالى- بسبب أقوالهم الطيبة الدالة على إيمانهم وإخلاصهم، جنات تجرى من تحت بساتينها وأشجارها الأنهار خالِدِينَ فِيها أى: باقين في تلك الجنات بقاء لا موت معه، وَذلِكَ العطاء الجزيل الذي منحه الله لهم جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ أى: المؤمنين المخلصين في أقوالهم وأعمالهم.

والمراد بقوله بِما قالُوا: ما سبق أن حكاه عنهم- سبحانه- من قولهم: رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ورتب الثواب المذكور على القول: لأنه قد سبق وصفهم بما يدل على إخلاصهم، وعلى صدق يقينهم، والقول إذا اقترن بذلك فهو الإيمان.

قال الآلوسى: قوله. فَأَثابَهُمُ اللَّهُ بِما قالُوا أى بسبب قولهم أو بالذي قالوه عن اعتقاد، فإن القول إذا لم يقيد بالخلو عن الاعتقاد يكون المراد به المقارن له، كما إذا قيل: هذا قول فلان، لأن القول إنما يصدر عن صاحبه لإفادة الاعتقاد.

وقيل: إن القول هنا مجاز عن الرأى والاعتقاد والمذهب كما يقال: هذا قول الامام الأعظم أى: هذا مذهبه واعتقاده. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بهذا القول قولهم: رَبَّنا آمَنَّا. وقولهم وَما لَنا لا نُؤْمِنُ وقد بينت هذه الآية الكريمة أنه- سبحانه- قد أجابهم إلى ما طلبوا، بل أكبر مما طلبوا، فقد كانوا يطمعون في أن يكونوا مع القوم الصالحين، وأن يكتبهم مع الشاهدين. فأعطاهم- سبحانه- جنات تجرى من تحتها الأنهار. وسماهم محسنين. والإحسان أعلى درجات الإيمان، وأكرم أوصاف المتقين.

هذا جزاء الذين سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وقالوا ما قالوا مما يشهد بصفاء نفوسهم.

ولهذا قال تعالى ههنا : ( فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ) أي : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق ( جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ) أي : ساكنين فيها أبدا ، لا يحولون ولا يزولون ( وذلك جزاء المحسنين ) أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان ، وأين كان ، ومع من كان .

القول في تأويل قوله : فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فجزاهم الله بقولهم: " رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ =

" جنات تجري من تحتها الأنهار "، يعني: بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار=" خالدين فيها "، يقول: دائمًا فيها مكثهم، لا يخرجون منها ولا يحوَّلون عنها=

" وذلك جزاء المحسنين "، يقول: وهذا الذي جَزَيتُ هؤلاء القائلين بما وصفتُ عنهم من قيلهم على ما قالوا، من الجنات التي هم فيها خالدون، جزاءُ كل محسنٍ في قِيله وفِعله.

* * *

و " إحسان المحسن " في ذلك، أن يوحِّد الله توحيدًا خالصًا محضًا لا شرك فيه، ويقرّ بأنبياء الله وما جاءت به من عند الله من الكتب، ويؤدِّي فرائضَه، ويجتنب معاصيه. (11) فذلك كمال إحسان المحسنين الذين قال الله تعالى ذكره: " جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ". (12)

-------------------

الهوامش :

(11) انظر تفسير"الإحسان" فيما سلف 8: 334 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.

(12) أخشى أن يكون صواب العبارة: "الذين قال الله تعالى ذكره أنه أثابهم بما قالوا جنات..." ، ولكني تركت ما في المخطوطة والمطبوعة على حاله.

المعاني :

التدبر :

عمل

[85] ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا﴾، ﴿وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [64]: كلمات رفعت أقوامًا إلى منازل الأبرار، وهوت بآخرين إلى أسفل النار، فلا تحتقر ما تقوله من كلمات.

عمل

[85] ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا﴾، ﴿وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [64] ثواب ولعن من الله عز وجل بسبَب كلمات قيلت؛ فانتَبِه واحذر لمَا تَقُول.

وقفة

[85] خطورة الكلمة! قال تعالى: ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا﴾، ﴿وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [64]، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟!

وقفة

[85] ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾ قولٌ خرج من قلوب صادقة، كان سببًا في دخول الجنات، إن لأقوالنا ودعواتنا قيمة.

وقفة

[85] ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾ رب کلام خرج من قلب صادق، كان سبب دخول صاحبه الجنة، ألا ما أغلى الكلام وأهمية اللسان!

وقفة

[85] ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾ كلمات خرجت من قلوبهم كانت سببًا لدخولهم الجنات؛ فلا تحقر تغريدة صادقة خرجت من قلب محب.

وقفة

[85] رب مقالة أورثت صاحبها الجنة: ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾، وربّ مقالة أورثت صاحبها اللعنة، كما قال ربنا عن اليهود: ﴿وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [64].

عمل

[85] ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾ لا تستهن بالكلمات الجميلة عندما تقابل الناس، فربما تكون سببًا لدخولك الجنة.

وقفة

[85] كلمة عابرة، تغريدة لم تحسب لها أثرًا، وغيرها كثير في كلامنا؛ قد تكون سببًا لرضا ﷲ ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾.

عمل

[85] إذا لم تستطع اليوم أن تفعل الخير بمالك أو بيدك، فاختر قولًا جميلًا تقوله بلسانك، تؤجر عليه أجرًا عظيمًا ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾.

تفاعل

[85] ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ سَل الله من فضله.

الإعراب :

- ﴿ فَأَثابَهُمُ اللَّهُ: ﴾

- الفاء: سببية. أثاب: فعل ماض مبني على الفتح. و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون حرك بضم الميم لاشباعها في محل نصب مفعول به مقدم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ بِما قالُوا: ﴾

- الباء: حرف جر. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. أي على ما قالوا. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة والجملة صلة الموصول ويجوز ان تكون «ما» مصدرية. و «ما» وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر بحرف الجر أي على قولهم.

- ﴿ جَنَّاتٍ: ﴾

- تمييز منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لانه ملحق بجمع المؤنث السالم. أي بجنات. ولم تعرب مفعولا ثانيا لأن الفعل «أثاب» يتعدى الى مفعول واحد بمعنى: كافأهم أو جازاهم. والجار والمجرور «بِما قالُوا» أو بقولهم متعلق بأثابهم.

- ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ: ﴾

- الجملة: في محل نصب صفة لجنّات. تجري: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل. من تحتها: جار ومجرور متعلق بتجري و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. الأنهار: فاعل مرفوع بالضمة ويجوز ان يتعلق الجار والمجرور بحال محذوفة من الأنهار، التقدير: كائنة تحتها.

- ﴿ خالِدِينَ فِيها: ﴾

- حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. فيها: جار ومجرور متعلق بخالدين.

- ﴿ وَذلِكَ: ﴾

- الواو: استئنافية. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد والكاف للخطاب. أي وذلك الجزاء.

- ﴿ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ: ﴾

- جزاء: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. المحسنين: مضاف إليه مجرور بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد. '

المتشابهات :

| المائدة: 29 | ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ |

|---|

| المائدة: 85 | ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ |

|---|

| التوبة: 26 | ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ |

|---|

| طه: 76 | ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ﴾ |

|---|

| الحشر: 17 | ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [85] لما قبلها : وبعد أن ذَكَرَ اللهُ عز وجل حالهم؛ ذكرَ هنا جزاءَهم، قال تعالى:

﴿ فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [86] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ .. ﴾

التفسير :

ولما ذكر ثواب المحسنين، ذكر عقاب المسيئين قال:{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} لأنهم كفروا بالله، وكذبوا بآياته المبينة للحق.

أما الذين سمعوا فأعرضوا وجحدوا فقد بين- سبحانه- مصيرهم السيئ بقوله:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ.

أى: والذين كفروا وجحدوا الحق الذي جاءهم، وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وصدق رسلنا فأولئك أصحاب الجحيم، أى: النار الشديدة الاتقاد. يقال: جحم فلان النار إذا شدد إيقادها.

وبذلك نرى الآيات الكريمة قد مدحت أولئك الذين قالوا إنا نصارى، لأنهم تأثروا بالقرآن عند سماعه فدخلوا في الدين الحق بسرعة ورغبة، فأكرمهم الله غاية الإكرام، وهذا ينطبق على كل نصراني ينهج نهجهم، ويسلك مسلكهم، فيدخل في الدين الحق كما دخل هؤلاء المحسنون.

أما الذين كفروا وكذبوا بآيات الله وحججه فأولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.

ثم وجه- سبحانه- نداء إلى المؤمنين نهاهم عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم، وأمرهم أن يتمتعوا بما رزقهم من رزق طيب حلال فقال- تعالى:

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال : ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ) أي : جحدوا بها وخالفوها ( أولئك أصحاب الجحيم ) أي : هم أهلها والداخلون إليها .

القول في تأويل قوله : وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وأما الذين جَحَدوا توحيدَ الله، وأنكروا نبوّةَ محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا بآيات كتابه، فإن أولئك " أصحاب الجحيم ". يقول: هم سكّانها واللابثون فيها. (13)

* * *

و " الجحيم ": ما اشتدّ حرُّه من النار، وهو " الجَاحِم "" والجحيم ". (14)

--------------------------

الهوامش :

(13) انظر تفسير"أصحاب النار" فيما سلف ص: 217 ، تعليق: 2 ، والمراجع هناك.

(14) انظر تفسير"الجحيم" فيما سلف 2: 562.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[86] المصاحب للشيء هو الملازم له الذي لا ينفك عنه، وأصحاب الجحيم هم ملازموه الذين لن يفارقوه.

وقفة

[86] ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ يستفاد من الآية: تخصيص دوام العذاب للكفار، وأن الخلود في النار لا يحصل للمؤمن الفاسق.

تفاعل

[86] ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ استعذ بالله أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا: ﴾

- الواو: استئنافية. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كفروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة. والجملة: صلة الموصول.

- ﴿ وَكَذَّبُوا بِآياتِنا: ﴾

- معطوفة على «كَفَرُوا» وتعرب اعرابها. بآياتنا: جار ومجرور متعلق بكذبوا. و «نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ: ﴾

- الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ «الَّذِينَ». أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف: حرف خطاب. أصحاب: خبر «أُولئِكَ» مرفوع بالضمة. الجحيم: مضاف إليه مجرور بالكسرة. والتقدير أولئك الكافرون والمكذبون أصحاب الجحيم. ويجوز أن تكون «أَصْحابُ» خبرا لمبتدأ محذوف تقديره «هم» وجملة «هم أصحاب الجحيم» خبرا لاولئك. '

المتشابهات :

| المائدة: 86 | ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ |

|---|

| الحديد: 19 | ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [86] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل ثوابَ المحسنين؛ ذكرَ هنا جزاءَ الكافرينَ، على عادةِ القرآن في الجَمْع بين الوعدِ والوعيدِ، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [87] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم، واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها، أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب، وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من الاعتداء. والله قد نهى عن الاعتداء فقال:{ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك.

قال صاحب المنار بدأ الله- هذه السورة بآيات من أحكام الحلال والحرام والنسك.

ثم جاء بهذا السياق الطويل في بيان أحوال أهل الكتاب ومحاجتهم، فكان أوفى وأتم ما ورد في القرآن من ذلك، ولم يتخلله إلا قليل من الأحكام. وهاتان الآيتان وما بعدهما عود إلى أحكام الحلال والحرام والنسك التي بدئت بها السورة.

وإنما لم تجعل آيات الأحكام كلها في أول السورة وتجعل الآيات في أهل الكتاب مفصلا بعضها ببعض في باقيها. لما بيناه غير مرة من حكمة مزج المسائل والموضوعات في القرآن من حيث هو مثاني تتلى دائما للاهتداء بها، لا كتابا فنيا ولا قانونا يتخذ لأجل مراجعة كل مسألة من كل طائفة من المعاني في باب معين.

على أن نظمه وترتيب آياته يدهش أصحاب الأفهام الدقيقة بحسنه وتنسيقه كما ترى في مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما مباشرة.

ذلك أنه- تعالى- ذكر أن النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا وذكر من سبب ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا فكان من مقتضى هذا أن يرغب المؤمنون في الرهبانية ويظن الميالون للتقشف والزهد أنها مرتبة كمال تقربهم إلى الله- تعالى- وهي إنما تتحقق بتحريم التمتع بالطيبات. وقد أزال الله- تعالى- هذا الظن وقطع طريق تلك الرغبة بقوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ .

هذا، وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هاتين الآيتين روايات متعددة منها ما أخرجه الترمذي وابن جرير عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى إذا أكلت انتشرت للنساء، وأخذتنى شهوتي فحرمت على اللحم. فأنزل الله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا.

الآية .

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال، كان: أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء، فنزلت هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وعن أبى قلابة قال: أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا، ويتركوا النساء ويترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة. ثم قال: «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا» . قال: ونزلت فيهم: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا الآية وعن أبى طلحة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم، فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكني أصوم وأفطر، وأصلى وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو منى، ومن لم يأخذ بسنتي فليس منى» .

وقد وجه سبحانه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان لتحريك حرارة العقيدة في قلوبهم حتى يمتثلوا أوامر الله ونواهيه.

والمراد بقوله: لا تُحَرِّمُوا: لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله لكم من طيبات بأن تأخذوا على أنفسكم عهدا بعدم تناولها أو الانتفاع بها.

فالنهي عن التحريم هنا ليس منصبا على الترك المجرد. فقد يترك الإنسان بعض الطيبات لأسباب تتعلق بالمرض أو غيره. وإنما هو منصب على اعتقاد أن هذه الطيبات يجب تركها ويأخذ الشخص على نفسه عهدا بذلك.

والمراد بالطيبات: الأشياء المستلذة المستطابة المحللة التي تقوى بدن الإنسان وتعينه على الجهاد في سبيل الله، من طعام شهى، وشراب سائغ. وملبس جميل.

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، لا تحرموا على أنفسكم شيئا من الطيبات التي أحلها الله لكم، فإنه- سبحانه- ما أحلها لكم إلا لما فيها من منافع وفوائد تعينكم على شئون دينكم ودنياكم.

وقوله: وَلا تَعْتَدُوا تأكيد للنهى السابق. والتعدي معناه: تجاوز الحدود التي شرعها الله- تعالى- عن طريق الإسراف أو عن طريق التقتير. أو عن طريق الاعتداء على حق الغير أو عن أى طريق يخالف ما شرعه الله- تعالى-.

وقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ في موضع التعليل لما قبله.

أى: لا تحرموا- أيها المؤمنون- على أنفسكم ما أحله الله لكم من طيبات ولا تتجاوزوا حدوده بالإسراف. أو بالتقتير أو بتناول ما حرمه عليكم فإنه- سبحانه- لا يحب الذين يتجاوزون حدود شريعته، وسنن فطرته. وهدى نبيه صلى الله عليه وسلم.

قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : نقطع مذاكيرنا ، ونترك شهوات الدنيا ، ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل إليهم ، فذكر لهم ذلك : فقالوا : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وأنكح النساء ، فمن أخذ بسنتي فهو مني ، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني " . رواه ابن أبي حاتم .

وروى ابن مردويه من طريق العوفي ، عن ابن عباس نحو ذلك .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ; أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ، فقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ، لكني أصوم وأفطر ، وأنام وأقوم ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري ، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن عثمان - يعني ابن سعد - ، أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء ، وإني حرمت علي اللحم ، فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )

وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا ، عن عمرو بن علي الفلاس ، عن أبي عاصم النبيل به . وقال : حسن غريب ، وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس فالله أعلم .

وقال سفيان الثوري ووكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ] ) .

أخرجاه من حديث إسماعيل . وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم .

وقال الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني حرمت فراشي . فتلا هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ] ) .

وقال الثوري ، عن منصور ، عن أبي الضحى عن مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع ، فتنحى رجل ، فقال [ له ] عبد الله : ادن . فقال : إني حرمت أن آكله . فقال عبد الله : ادن فاطعم ، وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) الآية .

رواهن ابن أبي حاتم . وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه ، من طريق إسحاق ابن راهويه ، عن جرير ، عن منصور به . ثم قال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه : أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من أهله ، وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له ، فقال لامرأته : حبست ضيفي من أجلي ، هو علي حرام . فقالت امرأته : هو علي حرام . وقال الضيف : هو علي حرام . فلما رأى ذلك وضع يده وقال : كلوا باسم الله . ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم ، ثم أنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) وهذا أثر منقطع .

وفي صحيح البخاري في قصة الصديق [ رضي الله عنه ] مع أضيافه شبيه بهذا وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ، ولا كفارة عليه أيضا ; ولقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ; ولأن الذي حرم اللحم على نفسه - كما في الحديث المتقدم - لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين ، كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه ، كما أفتى بذلك ابن عباس وكما في قوله تعالى : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم ) [ التحريم : 1 ] . ثم قال ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) الآية [ التحريم : 2 ] . وكذلك هاهنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين ، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير ، والله أعلم .

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد قال : أراد رجال ، منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ، فنزلت هذه الآية إلى قوله : ( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) قال ابن جريج ، عن عكرمة : أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحاب تبتلوا ، فجلسوا في البيوت ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المسوح ، وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار ، فنزلت : ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد : ما حرموا من النساء والطعام واللباس ، وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار ، وما هموا به من الإخصاء ، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن لأنفسكم حقا ، وإن لأعينكم حقا ، صوموا وأفطروا ، وصلوا وناموا ، فليس منا من ترك سنتنا " . فقالوا : اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت .

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة ، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين ، كما تقدم ذلك ، ولله الحمد والمنة .

وقال أسباط ، عن السدي في قوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما فذكر الناس ، ثم قام ولم يزدهم على التخويف ، فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون : ما خفنا إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم ، فنحن نحرم . فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك ، وأن يأكل بنهار ، وحرم بعضهم النوم ، وحرم بعضهم النساء ، فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء وكان لا يدنو من أهله ولا تدنو منه . فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها ، وكان يقال لها : الحولاء فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون ، لا تمتشطين ، لا تتطيبين؟ قالت : وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوبا ، منذ كذا وكذا . قال : فجعلن يضحكن من كلامها ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يضحكن ، فقال : " ما يضحككن؟ " قالت : يا رسول الله ، إن الحولاء سألتها عن أمرها ، فقالت : ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا . فأرسل إليه فدعاه ، فقال : " ما لك يا عثمان ؟ " قال : إني تركته لله ، لكي أتخلى للعبادة ، وقص عليه أمره ، وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك " . فقال : يا رسول الله ، إني صائم . فقال : " أفطر " . فأفطر ، وأتى أهله ، فرجعت الحولاء إلى عائشة [ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت ، فضحكت عائشة وقالت : ما لك يا حولاء؟ فقالت : إنه أتاها أمس ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إني أنام وأقوم ، وأفطر وأصوم ، وأنكح النساء ، فمن رغب عني فليس مني " . فنزلت : ( ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ) يقول لعثمان " لا تجب نفسك ، فإن هذا هو الاعتداء " . وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم ، فقال : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) رواه ابن جرير .

وقوله : ( ولا تعتدوا ) يحتمل أن يكون المراد منه : ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم ، كما قاله من قاله من السلف . ويحتمل أن يكون المراد : كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال ، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ، ولا تجاوزوا الحد فيه ، كما قال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) [ الأعراف : 31 ] ) وقال : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) [ الفرقان : 67 ] فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه ، لا إفراط ولا تفريط ; ولهذا قال : ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )

القول في تأويل قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله، وأقرُّوا بما جاءهم به نبيُّهم صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله=" لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم "، يعني بـ" الطيبات "، اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، (15)

فتمنعوها إيّاها، كالذي فعله القسِّيسون والرُّهبان، فحرَّموا على أنفسِهم النساءَ والمطاعمَ الطيَّبة، والمشاربَ اللذيذة، وحَبس في الصَّوامع بعضُهم أنفسَهم، وساحَ في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيُّها المؤمنون، كما فعل أولئك، ولا تعتدُوا حدَّ الله الذي حدَّ لكم فيما أحلَّ لكم وفيما حرم عليكم، &; 10-514 &; فتجاوزوا حدَّه الذي حدَّه، فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحبُّ من اعتدى حدَّه الذي حدّه لخلقه، فيما أحل لهم وحرَّم عليهم.

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

12336 - حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس قال، حدثنا عبثر أبو زبيد قال، حدثنا حصين، عن أبي مالك في هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل الله لكم " الآية، قال: عثمان بن مظعون وأناسٌ من المسلمين، حرَّموا عليهم النساءَ، وامتنعوا من الطَّعام الطيّب، وأراد بعضهم أن يقطع ذَكَره، فنـزلت هذه الآية. (16)

12337 - حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثني خالد الحذاء، عن عكرمة قال: كان أناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم همُّوا بالخصاء وتَرْك اللحم والنساء، فنـزلت هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيّباتِ ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ".

12338 - حدثني يعقوب قال، حدثنا ابن علية، عن خالد، عن عكرمة: أن رجالا أرادوا كذا وكذا، وأرادوا كذا وكذا، وأن يختَصُوا، فنـزلت: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحلَّ الله لكم " إلى قوله: الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

12339 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيِّبات ما أحل الله لكم "، قال: كانوا حَرَّموا &; 10-515 &; الطيِّب واللحمَ، فأنـزل الله تعالى هذا فيهم.

12340 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال، حدثنا خالد، عن عكرمة: أن أناسًا قالوا: " لا نتزوَّج، ولا نأكل، ولا نفعل كذا وكذا "! فأنـزل الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيِّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين ".

12341 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفُضُوا الدنيا، ويتركوا النساء، ويترهَّبوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغَلَّظ فيهم المقالة، ثم قال: إنما هَلَك من كان قبلكم بالتشديد، شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم، فأولئك بقايَاهم في الدِّيار والصوامع! (17) اعبدُوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وحجُّوا، واعتمروا، واستقيموا يَسْتَقِم لكم. قال: ونـزلت فيهم: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم "، الآية.

12342 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: " لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم "، قال: نـزلت في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يتخلَّوا من الدُّنيا، (18) ويتركوا النساء ويتزهدوا، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون.

12343 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن زياد بن فياض، عن أبي عبد الرحمن قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا آمرُكم أن تكونُوا قسِّيسين ورهبانًا ".

12344 - حدثنا بشر بن مُعاذ قال، حدثنا جامع بن حماد قال، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة في قوله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم "، الآية، ذكر لنا أنّ رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رَفَضوا النساء واللحم، وأرادوا أن يتّخذوا الصوامع. فلما بلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ديني تركُ النساء واللحم، ولا اتِّخاذُ الصوامع= وخُبِّرنا أن ثلاثة نفرٍ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتَّفقوا، فقال أحدهم: أمَّا أنا فأقوم الليل لا أنام! وقال أحدهم: أمَّا أنا فأصوم النهار فلا أفطر! وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء! فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: ألم أُنَبَّأْ أنكم اتّفقتم على كذا؟ قالوا: بلى! يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير! قال: لكني أقومُ وأنامَ، وأصوم وأفطر، وآتي النساء، فمن رغب عن سُنَّتِي فليس منِّي= وكان في بعض القراءة: ( من رغب عن سنتك فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل ). (19) وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأناسٍ من أصحابه: إن مَنْ قبلكم شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد الله عليهم، فهؤلاء إخوانهم في الدُّورِ والصوامع! (20) اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وحُجُّوا واعتمروا، واستقيموا يستقم لكم. (21)

12345 - حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين "، وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يومًا فذكر الناس، ثم قام ولم يزدهم على التَّخويف. فقال أناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون: ما خِفْنا إن لم نُحْدِث عملا! (22) فإنّ النصارى قد حرَّموا على أنفسهم، فنحن نحرِّم! فحرَّم بعضهم أكل اللَّحم والوَدَك، وأن يأكل بالنهار، (23) وحرَّم بعضهم النوم، وحرَّم بعضهم النساء. فكان عثمان بن مظعون ممَّن حرم النساءَ، وكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه. فأتت امرأتُه عائشةَ، وكان يقال لها: " الحولاء "، فقالت لها عائشة ومن عندها من نساءِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما بالُك، يا حولاءُ متغيِّرةَ اللون لا تمتشِطين ولا تطيَّبين؟ فقالت: وكيف أتطيَّب وأمتشط، وما وقع عليّ زوجي، ولا رفع عني ثوبًا، منذ كذا وكذا! فجعلن يَضحكن من كلامها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ يضحكن، فقال: ما يضحككن؟ قالت: يا رسول الله، الحولاءُ، سألتها عن أمرها فقالت: " ما رفع عني زوجي ثوبًا منذ كذا وكذا "! فأرسل إليه فدعاه فقال: ما بالك يا عثمان؟ قال: إني تركته لله لكي أتخلَّى للعبادة! وقَصَّ عليه أمره. وكان عثمان قد أراد أن يَجُبَّ نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسمتُ عليك إلا رجعت فواقعتَ أهلك! فقال: يا رسول الله إني صائم! قال: أفطر! فأفطر، وأتى أهله. فرجعت الحولاءُ إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيَّبت. فضحكت عائشة، فقالت: ما بالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: &; 10-518 &; ما بالُ أقوامٍ حرَّموا النساء، والطعامَ، والنومَ؟ ألا إني أنام وأقوم، وأفطر وأصوم، وأنكح النساء، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني! فنـزلت: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا "، يقول لعثمان: لا تَجُبَّ نفسك. فإن هذا هو الاعتداء= وأمرهم أن يكفِّروا أيْمانهم، فقال: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ .

12346 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم "، قال: هم رهطٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطَعُ مذاكيرَنا، ونترك شهوات الدنيا، ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان! فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأرسل، إليهم، فذكر ذلك لهم فقالوا: نعم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنيّ أصوم وأفطر، وأصلِّي وأنام، وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مِني.

12347 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم "، وذلك أن رجالا من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان بن مظعون، حرَّموا النساء واللحمَ على أنفسهم، وأخذوا الشِّفَار ليقطعوا مذاكيرهم، لكي تنقطع الشهوة ويتفرَّغوا لعبادة ربهم. فأخبر بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردتم؟ فقالوا: أردنا أن تنقطع الشهوة عنا، (24) ونتفرغ لعبادة ربنا، ونلهو عن النساء! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أومر بذلك، ولكني أمرت في ديني أن أتزوَّج النساء! فقالوا، نطيعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنـزل الله تعالى ذكره: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين "، إلى قوله: الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

12348 - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قال: أراد رجالٌ، منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو، أن يتبتَّلوا، ويخصُوا أنفسهم، ويلبسوا المُسُوح، (25) فنـزلت هذه الآية إلى قوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ = قال ابن جريج، عن عكرمة: أن عثمان بن مظعون، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وسالمًا مولى أبي حذيفة في أصحابٍ، تبتَّلوا، فجلسوا في البيوت، واعتزَلوا النساءَ، ولبسوا المسوحَ، وحرَّموا طيبات الطعام واللِّباس إلا ما أكل ولبس أهل السِّيَاحة من بني إسرائيل، وهمُّوا بالإخصَاء، (26) وأجمعُوا لقيام الليلِ وصيام النهار، فنـزلت: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين "، يقول: لا تَسِيروا بغير سُنّة المسلمين، (27) يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من صيام النهار وقيامِ الليل، وما همُّوا به من الإخصاء. (28) فلما نـزلت فيهم، بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لأنفسكم حقًّا، وإنَّ لأعيُنِكم حقًّا! صوموا وأفطروا، وصلّوا وناموا، فليس منا من ترك سُنَّتنا! فقالوا: اللهم أسلمنا واتَّبعنا ما أنـزلت!

12349 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب، عن ابن زيد في قوله: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم "، قال، قال أبي: ضَافَ عبدَ الله بن رواحة ضيفٌ، فانقلبَ ابن رواحة ولم يتعشَّ، فقال لأهله: ما عَشَّيْتِه؟ فقالت: كان الطعام قليلا فانتظرت أن تأتي! قال: فحبستِ ضيفي من أجلي! فطعامُك عليَّ حرام إن ذُقْته! فقالت هي: وهو عليّ حرام إن ذقته إن لم تذقه! وقال الضيف: هو عليَّ حرام إن ذقتُه إن لم تذُوقوه! فلما رأى ذلك قال ابن رواحة: قرِّبي طعامَكِ، كلوا بسم الله! وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أحسنتَ! فنـزلت هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحلَّ الله لكم "، وقرأ حتى بلغ: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ، إذا قلت: " والله لا أذوقه "، فذلك العقد.

12350 - حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عثمان بن سَعْد قال، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنيّ إذا أصبتُ من اللحم انتشرتُ، وأخذتني شهوتي، فحرَّمت اللحم؟ فأنـزل الله تعالى ذكره: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدُوا إن الله لا يحبُّ المعتدين ". (29)

12351 - حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة قال: هَمَّ أناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم &; 10-521 &; بترك النساء والخِصَاء، فأنـزل الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية.

* * *

واختلفوا في معنى " الاعتداء " الذي قال تعالى ذكره: " ولا تعتدوا إنّ الله لا يحبُّ المعتدين ".

فقال بعضهم: " الاعتداء " الذي نهى الله عنه في هذا الموضع: هو ما كان عثمان بن مظعون همَّ به من جَبِّ نفسه، فنهى عن ذلك، وقيل له: " هذا هو الاعتداء ".

وممن قال ذلك السدي.

12352 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثني أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عنه. (30)

* * *

وقال آخرون: بل ذلك هو ما كان الجماعةُ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هَمُّوا به من تحريمِ النساء والطعام واللباس والنوم، فنهوا أن يفعلوا ذلك، وأن يستَنَّوا بغير سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وممن قال ذلك عكرمة.

12353 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عنه. (31)

* * *

وقال بعضهم: بل ذلك نهيٌ من الله تعالى ذكره أن يتجاوَزَ الحلالَ إلى الحرام.

ذكر من قال ذلك:

12354 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي، عن عاصم، عن الحسن: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا "، قال: لا تعتدوا إلى ما حُرِّم عليكم.

* * *

وقد بينا أن معنى " الاعتداء "، تجاوز المرءِ ماله إلى ما ليس له في كل شيء، فيما مضى، بما أغنى عن إعادته. (32)

قال أبو جعفر: وإذ كان ذلك كذلك= وكان الله تعالى ذكره قد عمَّ بقوله: " لا تعتدوا "، النهيَ عن العدوان كُلّه= كان الواجبُ أن يكون محكومًا لما عمَّه بالعُموم حتى يخصَّه ما يجب التسليم له. وليس لأحدٍ أن يتعدَّى حدَّ الله تعالى في شي من الأشياء مما أحلَّ أو حرَّم، فمن تعدَّاه فهو داخل في جملة من قال تعالى ذكره: " إن الله لا يحب المعتدين ".

وغير مستحيل أن تكون الآية نـزلت في أمر عثمان بن مظعون والرهطِ الذين همُّوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما همُّوا به من تحريم بعض ما أحلّ الله لهم على أنفسهم، ويكون مرادًا بحكمها كلُّ من كان في مثل مَعْناهم ممَّن حرّم على نفسه ما أحلَّ الله له، أو أحلَّ ما حرّم الله عليه، أو تجاوز حدًّا حدَّه الله له. وذلك أن الذين همُّوا بما همُّوا به من تحريم بعض ما أحلَّ لهم على أنفسهم، إنما عوتبوا على ما همُّوا به من تجاوزهم ما سَنَّ لهم وحدَّ، إلى غيره.

---------------

الهوامش :

(15) انظر تفسير"الطيبات" فيما سلف ص: 84 ، تعليق: 1 ، والمراجع هناك.

(16) الأثر: 12336-"أبو حصين": "عبد الله بن أحمد بن يونس" هو: "عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي" ، شيخ الطبري ، روى عن أبيه ، وروى هو وأبوه عن عبثر بن القاسم. روى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم ، وغيرهم ، ثقة صدوق. مترجم في التهذيب.

و"عبثر بن القاسم الزبيدي" ، "أبو زبيد". ثقة صدوق. وقال ابن معين: "ثقة سنيّ". مترجم في التهذيب ، والكبير 4/1/94 ، وابن أبي حاتم 3/2/ 43. وكان في المخطوطة وحدها: "عبثر بن زبيدة" ، وهو خطأ محض.

و"حصين" ، هو"حصين بن عبد الرحمن السلمي" ، مضى برقم: 579 ، 2986.

(17) "الديار" جمع"دير" ، والذي ذكره أصحاب معاجم اللغة أن جمعه"أديار" ، واقتصروا على هذا الجمع ، وذكر ياقوت في معجم البلدان (دير) ، جموعًا كثيرًا ، ليس هذا منها ، ولكنه نقل أن الجوهري قال: "دير النصارى أصله الدار" فإن كان ذلك كذلك ، فجمعه على"ديار" لا شك في صحته وقياسه. وانظر"الدور" أيضا في الأثر رقم: 12344. ص: 516 ، تعليق: 2.

(18) في المطبوعة: "أن يتخلوا من اللباس" ، وهو كلام ملفق ، وفي المخطوطة: "ويتحلوا من اللبسا" ، غير مبينة ، صوابها ما أثبت من الدر المنثور 2: 308.

(19) في المطبوعة: "عن سواء السبيل" ، بزيادة"عن" ، وليست في المخطوطة.

(20) "الدور" ، يعني جمع"دير" ، وقد ذكرت القول فيه في ص: 515 ، تعليق: 1.

(21) الأثر: 12344-"بشر بن معاذ العقدي" مضى برقم: 352 ، 2616.

أما "جامع بن حماد" ، فلم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع. وهذه أول مرة يأتي إسناد بشر بن معاذ في روايته عن يزيد بن زريع بواسطة"جامع بن حماد". أما إسناد: "بشر بن معاذ ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة" فهو إسناد دار في التفسير من أوله إلى هذا الموضع ، برواية"بشر بن معاذ" عن"يزيد بن زريع" مباشرة.

وسيأتي هذا الإسناد الجديد بعد هذا مرارا ، برقم: 12367 ، 12423 ، 12507 ، 12524. وفي هذا الإسناد الأخير ، نص صريح على أنه روى الخبر مرة بواسطة"جامع بن حماد" هذا ، ثم رواه مرة أخرى عن"يزيد بن زيع" مباشرة.

(22) في المطبوعة: "ما حقنا" ، وفي المخطوطة: "ما حفنا" ، وصواب قراءته ما أثبت. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم عقاب الله ، فقالوا: لم نبلغ من الخوف مبلغًا يرضاه ربنا ، إن لم نعمل عملا يدل على شدة المخافة.

(23) "الودك" (بفتحتين): دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.

(24) في المطبوعة: "أن نقطع" ، وأثبت ما في المخطوطة.

(25) "المسوح" جمع"مسح" (بكسر فسكون): وهو كساء من شعر يلبسه الرهبان.

(26) "الإخصاء" ، يعني الخصاء ، وانظر ما كتبته آنفا في 9: 215 ، تعليق: 1 ، وإنكار أهل اللغة لها ، وإتيانها في آثار كبيرة ، يضم إليها هذا الأثر في موضعين. وكان في المطبوعة هنا"بالاختصاء" ، وأثبت ما في المخطوطة ، ولكن ستأتي مرة أخرى ، وتتفق فيها المطبوعة والمخطوطة: "الاختصاء".

(27) في المطبوعة: "لا تستنوا بغير سنة المسلمين" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهي غير منقوطة. وهذا صواب قراءتها.

(28) في المطبوعة والمخطوطة: "هموا له" ، وكأن الصواب ما أثبت.

(29) الأثر: 12350- هذا الأثر أخرجه الترمذي في كتاب التفسير بإسناده ولفظه ، ثم قال: "هذا حديث حسن غريب. ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن سعد مرسلا ، ليس فيه: عن ابن عباس ، ورواه خالد الحذاء ، عن عكرمة ، مرسلا" ، يعني الترمذي الأثر التالي: 12351.

و"عثمان بن سعد التميمي ، الكاتب المعلم" ، ثقة. مضى برقم: 2155. وكان في المطبوعة هنا"عثمان بن سعيد" ، وهو خطأ محض ، وكان في المخطوطة مثله ، إلا أنه ضرب على نقطتي الياء ، وأراد وصل العين بالدال ، فأخطأ الناشر في قراءة ذلك.

هذا ، وانظر ما جاء من الأخبار في الخصاء والتبتل في صحيح البخاري (الفتح 9: 100- 103) ، وما علق عليه الحافظ ابن حجر. ثم ما جاء فيه أيضا (الفتح 8: 207) ، وتفسير ابن كثير 3: 213- 217 ، وطبقات ابن سعد 3/1/286- 288 في ترجمة"عثمان بن مظعون".

(30) في المطبوعة: "عنه به" في الموضعين ، وأثبت ما في المخطوطة ، بحذفها.

(31) في المطبوعة: "عنه به" في الموضعين ، وأثبت ما في المخطوطة ، بحذفها.

(32) انظر تفسير"الاعتداء" فيما سلف ص: 489 ، تعليق: 1 ، والمراجع هناك.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[87] قال عكرمة: «كان أناس من أصحاب النبي r هموا بالاختصاء وترك اللحم والنساء، فنزلت هذه الآية».

وقفة

[87] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ﴾ الآية أصل في ترك التنطع والتشدد في التعبد.

وقفة

[87] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ﴾ تنبيه لفقهاء الأمة على الاحتراز من تحريم شيء لم يقم الدليل على تحريمه، أو كان دليل تحريمه واهيًا.

وقفة

[87] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ﴾ فيه دليل على أن التنعم بالحلال أفضل من التقشف، عَنْ أَنَسٍ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ r يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ r، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ r، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. [البخاري 5063].

وقفة

[87] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ﴾ ورع کاذب! دُعِي الحسن إلى طعام ومعه رجل، فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام كالدجاج والفالوذج، فاعتزل الرجل ناحية، فسأله الحسن: أصائم أنت؟! قال: لا، ولكني أكره ألوان هذا الطعام لأني لا أؤدي شكرها، فقال له الحسن: أفتشرب الماء البارد؟ قال: نعم، قال: إن نعمة الله في الماء البارد أكثر من نعمته في الفالوذج.

وقفة

[87] تضييق الحلال سبب للعدوان على الحرام، فمن ضيَّق على نفسه حلالًا فقد فتح عليها إلى الحرام بابًا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾.

وقفة

[87] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات؛ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ r يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ r، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ r، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. [البخاري 5063].

وقفة

[87] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ يعني بـالطيبات: اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، فتمنعوها إياها؛ كالذي فعله القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم النساء، والمطاعم الطيبة، والمشارب اللذيذة، وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم، وساح في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم، فتجاوزوا حده الذي حده، فتخالفوا بذلك طاعته؛ فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم.

وقفة

[87] ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ كما لا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه، فشرع الله عدلٌ بين الغالي فيه والجافي عنه؛ لا إفراط ولا تفريط.

تفاعل

[87] ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ استعذ بالله أن تكون من المعتدين.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾

- يا: أداة نداء. أي: منادى مبني على الضم في محل نصب و «ها» للتنبيه. الذين: اسم موصول مبني على الفتح بدل من «أيّ». آمنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة «آمَنُوا» صلة الموصول.

- ﴿ لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما: ﴾

- لا ناهية جازمة. تحرّموا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه: حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف فارقة. طيبات: مفعول به منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة

- ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ: ﴾

- الجملة: صلة الموصول لا محل لها. أحلّ: فعل ماض مبني على الفتح. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. لكم: جار ومجرور والميم علامة جمع الذكور و «لَكُمْ» متعلق بأحلّ والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به. التقدير: ما أحله.

- ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «لا تُحَرِّمُوا» وتعرب مثلها. إنّ: حرف مشبه بالفعل. الله: اسمها منصوب للتعظيم بالفتحة.

- ﴿ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ: ﴾

- الجملة في محل رفع خبر «إِنَّ». لا: نافية لا عمل لها. يحب: فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. المعتدين: مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم. والنون عن حركة المفرد. '

المتشابهات :

| البقرة: 190 | ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ |

|---|

| المائدة: 87 | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج الترمذي عن ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أن رجلاً أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت عليَّ اللحم فأنزل اللهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88). * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث ضمن أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب منهم الطبري، والبغوي، وابن العربي، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير.قال القرطبيوالأخبار بهذا المعنى كثيرة، وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي:ما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسألون عن عبادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.وَخرَّجَا عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- قال: رد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا) اهـ محل الشاهد.وكلام القرطبي ربما يشعر بأن الآية لم تنزل بسبب الأحاديث المذكورة في سببها لأنه ساق أحاديث لا صلة لها بنزول الآية.وقد يؤيد ما ذهب إليه ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: كنا نغزو مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).لكن الناظر في حديث ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يجد أنه يطابق الآية مطابقة كاملة.فقوله: فحرمت عليَّ اللحم يوافق قولهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ). وقوله: اللحم يوافق قولهوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا).فالظاهر - والله أعلم - أن الحديث سبب نزول الآية وإن كان الصحيح فيه الإرسال، لأمور ثلاثة: 1 - التصريح بالسببية. 2 - مطابقة سياق الحديث للفظ الآية. 3 - الاحتجاج به عند جمهور المفسرين. * النتيجة: أن الحديث المذكور سبب نزول الآية للأسباب سالفة الذكر، والله أعلم.'

- المصدر لباب النقول

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [87] لما قبلها : وبعد أن أثنى اللهُ عز وجل على القِسِّيسينَ والرُّهبانَ -وعادتُهم المبالغةُ في الزُّهدِ وتركُ الطَّيباتِ-؛ نبه اللهُ هنا على عدم الاقتداء بهم في تحريمهم على أنفسهم ما أحل اللهُ لهم، وأن المسلمينَ ليسُوا مأمورينَ بذلك، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [88] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً .. ﴾

التفسير :

ثم أمر بضد ما عليه المشركون، الذين يحرمون ما أحل الله فقال:{ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا} أي:كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم، بما يسره من الأسباب، إذا كان حلَالًا لا سرقة ولا غصبا ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق، وكان أيضا طيبا، وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث.{ وَاتَّقُوا اللَّهَ} في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه.{ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لا يتم إلا بذلك. ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب، وسرية وأمة، ونحو ذلك، فإنه لا يكون حراما بتحريمه، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين، كما قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية. إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار، ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه.

وبعد أن نهى- سبحانه- عن تحريم الطيبات أمر بتناولها والتمتع بها فقال: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

والأمر في قوله وَكُلُوا للإباحة. وقيل إنه للندب. ويرى بعضهم أنه للوجوب لأن من الواجب على المؤمن ألا يترك أمرا أباحه الله- تعالى- تركا مطلقا لأن هذا الترك يكون من باب تحريم ما أحله الله.

أى: وكلوا- أيها المؤمنون- من الرزق الحلال الطيب الذي رزقكم الله إياه، وتفضل عليكم به وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما يغضبه، وتلتزموا في مأكلكم ومشربكم وملبسكم وسائر شئونكم حدود شريعته، وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم.

والمراد بالأكل هنا التمتع بألوان الطيبات التي أحلها الله، فيدخل فيه الشرب مما كان حلالا، وكذلك يدخل فيه كل ما أباحه- سبحانه- من متعة طيبة تميل إليها النفوس وتشتهيها.

وعبر عن مطلق التمتع بما أحله الله بالأكل، لأنه أعظم أنواع المتع، وأهم ألوان منافع الإنسان التي عليها قوام حياته.

وقد زكى- سبحانه- طلب التمتع بعطائه وخيره بأمور منها: أنه جعله مما رزقهم إياه، وأنه وصفه بكونه حلالا وليس محرما، ويكونه طيبا وليس خبيثا.

والمأكول أو المشروب أو غيرهما متى كان كذلك اتجهت نفس المؤمن إليه بارتياح وطمأنينة واجتهدت في الشكر لواهب النعم على ما أنعم وأعطى.

قال الآلوسى: قوله: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً أى: كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله- تعالى- فحلالا مفعول به لكلوا. ومِمَّا رَزَقَكُمُ حال منه وقد كان في الأصل صفة له إلا أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حالا. والآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال والحرام إذ لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التوكيد وهو خلاف الظاهر في مثل ذلك.

وقوله: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ استدعاء إلى التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن.

والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ لا ينافي التقوى. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثريد اللحم ومدحه، وكان يحب الحلوى» .

وقال القرطبي: قال علماؤنا: في هذه الآية وما شابهها، والأحاديث الواردة في معناها، رد على غلاة المتزهدين، وعلى كل أهل البطالة من المتصوفين، إذ كل فريق منهم قد عدل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه.

قال الطبري: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه مما أحل الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على ابن مظعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون.

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج فقال له ولم؟

قال: يقول، لا يؤدى شكره. فقال الحسن: أفيشرب الماء البارد؟ قال: نعم. فقال الحسن: إن جارك جاهل، فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذج .

والخلاصة أن هاتين الآيتين تنهيان المؤمنين عن تحريم الطيبات التي أحلها الله لهم، وتأمرانهم بالتمتع بها بدون إسراف أو تقتير مع خشيتهم لله- تعالى- وشكره على ما وهبهم من نعم.

وذلك لأن ترك هذه الطيبات يؤدى إلى ضعف العقول والأجسام، والإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا أقوياء في عقولهم وفي أجسامهم وفي سائر شئونهم، لأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف- كما جاء في الحديث الشريف.

ولأن دين الإسلام ليس دين رهبانية، وفي الحديث الشريف «إن الله لم يبعثني بالرهبانية» وإنما دين الإسلام دين عبادة وعمل، فهو لا يقطع العابد عن الحياة، ولكنه يأمره أن يعيش عاملا فيها غير منقطع عنها.

وإن التفاضل بين المؤمنين يكون باستقامة النفس، وسلامة العبادة وكثرة إيصال النفع للناس. ولا يكون بالانقطاع عن الدنيا، وتحريم طيباتها التي أحلها الله- تعالى.

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تؤيد معنى هاتين الآيتين الكريمتين.

أما الآيات فمنها قوله- تعالى- يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

ومنها قوله- تعالى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

وأما الأحاديث فمنها ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها- أى عدوها قليلة- فقالوا:

وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.

فجاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منى»

ورحم الله الحسن البصري فقد قال: إن الله- تعالى- أدب عباده فأحسن أدبهم فقال- تعالى- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ما عاب قوما ما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا، ولا عذر قوما زواها عنهم فعصوه» .

فعلى المؤمن أن يجتنب تحريم الطيبات التي أحلها الله له، وأن يتمتع بها بدون إسراف أو تقتير، وأن يداوم على شكر الله على نعمه وآلائه، وأن يجعل جانبا من هذه النعم للإحسان إلى الفقراء والمحتاجين.

قال الفخر الرازي: لم يقل- سبحانه-: وكلوا ما رزقكم الله، ولكن قال: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وكلمة «من» للتبعيض. فكأنه قال: اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال: وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

ثم بين- سبحانه- كفارة اليمين، وأمر المؤمنين بحفظ أيمانهم فلا يكثروا منها، فقال- تعالى-

ثم قال : ( وكلوا مما رزقكم الله حلالا ) أي : في حال كونه حلالا طيبا ( واتقوا الله ) أي : في جميع أموركم ، واتبعوا طاعته ورضوانه ، واتركوا مخالفته وعصيانه ( الذي أنتم به مؤمنون )

القول في تأويل قوله : وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره، لهؤلاء المؤمنين الذين نهَاهم أن يحرِّموا طيبات ما أحلّ الله لهم: كُلوا، أيها المؤمنون، من رزق الله الذي رَزقكم وأحله لكم، حلالا طيِّبًا، (33) كما:-

12355 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبًا " يعني: ما أحل الله لهم من الطعام.

* * *

وأما قوله: " واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون "، فإنه يقول: وخافوا، أيها المؤمنون، أن تعتدوا في حدوده، فتُحلُّوا ما حُرِّم عليكم، وتُحرِّموا ما أحِلَّ لكم، واحذروه في ذلك أن تخالفوه، فينـزل بكم سَخَطُه، أو تستوجبوا به عقوبته (34) =" الذي أنتم به مؤمنون "، يقول: الذي أنتم بوحدانيّته مقرُّون، وبربُوبيته مصدِّقون.

-----------------

الهوامش :

(33) انظر تفسير"حلال طيب" فيما سلف 3: 300 ، 301

(34) انظر تفسير"اتقى" فيما سلف من فهارس اللغة (وقى).

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[88] كان رسول الله r يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الزبد والتمر، وكان يحب من الشاة الذراع، وكان مع هذا أزهد الناس.

وقفة

[88] ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان: حلالًا؛ لا سرقة، ولا غصبًا، ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق. وكان أيضًا: طيبًا؛ وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث.

وقفة

[88] ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ أكل الحلال يعين على تقوى الله ﷻ، كما أن أكل الحرام معيق عن تحقيق التقوى.

وقفة

[88] الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾.

عمل

[88] اجعل مطعمك من الحلال ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾.

عمل

[88] استمتاعك بالحلال الطيب لابد أن تصحبه التقوى حتى لا تطغى! ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ﴾.

عمل

[88] حذر الناس من طعام حرام تساهلوا فيه, وذكرهم ببديل من الحلال الطيب ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

وقفة

[88] ﴿وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لايتم الإيمان إلا بذلك.

الإعراب :

- ﴿ وَكُلُوا مِمَّا: ﴾

- الواو: استئنافية. كلوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الافعال الخمسة الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. ممّا: مكونة من «من» حرف جر و «ما» اسم موصول في محل جر بمن أو تكون «من» في «مِمَّا» زائدة لتأكيد المعنى وتقويته و «ما» اسم مجرور لفظا بمن منصوب محلا لانه مفعول «كُلُوا» أو تكون «من» تبعيضية. بمعنى: فكلوا بعض ما رزقكم الله.

- ﴿ رَزَقَكُمُ اللَّهُ: ﴾

- صلة الموصول لا محل لها. رزقكم: فعل ماض مبني على الفتح. الكاف: ضمير متصل مبني على الضم ضمير المخاطبين في محل نصب مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور حرك بالضم لاشباع الميم. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ حَلالًا طَيِّباً: ﴾

- حلالا: حال منصوب بالفتحة من جملة «مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ». طيبا: صفة لحلالا منصوبة مثلها بالفتحة.

- ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ: ﴾

- الجملة جاءت تأكيدا للتوصية بما أمر به سبحانه. واتقوا: معطوفة بالواو على «كُلُوا» وتعرب إعرابها. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة.

- ﴿ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ: ﴾

- الجملة جاءت زيادة في التوكيد عز وجل. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة- نعت- للفظ الجلالة. أنتم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. به: جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ. مؤمنون: خبر أنتم مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد وحركته. والجملة الاسمية «أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» صلة الموصول لا محل لها. '

المتشابهات :

| المائدة: 88 | ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ |

|---|

| النحل: 114 | ﴿فَـ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّـهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج الترمذي عن ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أن رجلاً أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي، فحرمت عليَّ اللحم فأنزل اللهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88). * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، وقد أورد جمهور المفسرين هذا الحديث ضمن أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب منهم الطبري، والبغوي، وابن العربي، وابن عطية، والقرطبي، وابن كثير.قال القرطبيوالأخبار بهذا المعنى كثيرة، وإن لم يكن فيها ذكر النزول وهي:ما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسألون عن عبادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.وَخرَّجَا عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- قال: رد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا) اهـ محل الشاهد.وكلام القرطبي ربما يشعر بأن الآية لم تنزل بسبب الأحاديث المذكورة في سببها لأنه ساق أحاديث لا صلة لها بنزول الآية.وقد يؤيد ما ذهب إليه ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: كنا نغزو مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).لكن الناظر في حديث ابن عبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يجد أنه يطابق الآية مطابقة كاملة.فقوله: فحرمت عليَّ اللحم يوافق قولهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ). وقوله: اللحم يوافق قولهوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا).فالظاهر - والله أعلم - أن الحديث سبب نزول الآية وإن كان الصحيح فيه الإرسال، لأمور ثلاثة: 1 - التصريح بالسببية. 2 - مطابقة سياق الحديث للفظ الآية. 3 - الاحتجاج به عند جمهور المفسرين. * النتيجة: أن الحديث المذكور سبب نزول الآية للأسباب سالفة الذكر، والله أعلم.'

- المصدر لباب النقول

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [88] لما قبلها : وبعد أن نهى اللهُ عز وجل عن تحريم الطيبات؛ أكد ذلك هنا فأمر بالأكل منها حلالًا طيبًا، قال تعالى:

﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [89] :المائدة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي .. ﴾

التفسير :

{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} أي:في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلاف ذلك.{ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} أي:بما عزمتم عليه، وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى:{ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}{ فَكَفَّارَتُهُ} أي:كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم{ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} وذلك الإطعام{ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} أي:كسوة عشرة مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة.{ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} أي:عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع، فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه.{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} واحدا من هذه الثلاثة{ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ} المذكور{ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم.{ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} عن الحلف بالله كاذبا، وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهـا، إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ:أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير.{ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ} المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام.{ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} اللهَ حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله تعالى على ما منَّ به عليهم، من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها.