الإحصائيات

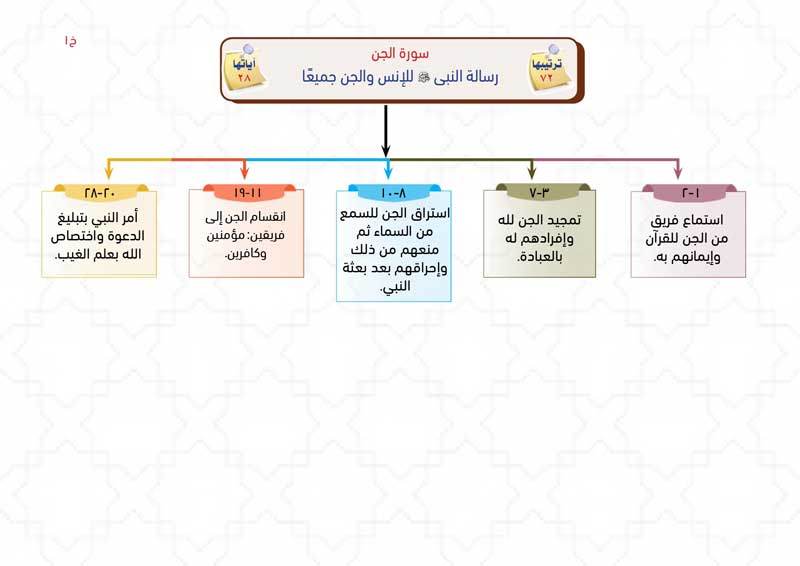

سورة الجن

| ترتيب المصحف | 72 | ترتيب النزول | 40 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 2.00 |

| عدد الآيات | 28 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.70 |

| ترتيب الطول | 64 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الأمر: 1/6 | قل: 1/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (14) الى الآية رقم (19) عدد الآيات (6)

ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ هنا انقسامَ الجنِّ إلى فريقينِ: مؤمنينَ وكافرينَ، ثُمَّ وصَفَ ازدحامَهم حولَه ﷺ حينَ سمعُوهُ يتلو القرآنَ ببطنِ نَخْلَةَ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (20) الى الآية رقم (28) عدد الآيات (9)

اللهُ يأمرُ نبيَّه ﷺ بتبليغِ دعوتِه إلى النَّاسِ، وإعلامِه بأنَّهُ لا يملكُ لنفسِه نفعًا ولا ضرًا، وأنهُ لا يُنجيه أحدٌ من اللهِ إن عصاه، ثُمَّ اختصاصُه تعالى بعلمِ الغيبِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الجن

رسالة النبى ﷺ للإنس والجن جميعًا

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الجن تسألك:: سورة الجن تقول لنا: دعوة الإسلام دعوة عالمية، رسالة تشمل الإنس والجن جميعًا.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الجن».

- • معنى الاسم :: الجن: هي مخلوقات عاقلة لا تدركها الحواس، وهي مخلوقة من نار، وخلقت قبل الإنسان، وهي مكلفة كالإنس.

- • سبب التسمية :: : سميت بهذا الاسم؛ لأنه ذُكر فيها أوصاف الجن وأحوالهم وطوائفهم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ قُلْ أُوحِيَ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن دعوة الإسلام دعوة عالمية؛ تشمل الإنس والجن جميعًا، واشتراك الجن مع الإنس في التكاليف الشرعية.

- • علمتني السورة :: أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، فعلينا أن نتدبره ونعمل به: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾

- • علمتني السورة :: تعظيم الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾

- • علمتني السورة :: أن ادعاء الولد والصاحبة لله سفاهة، سواء نطق به شيطان من الجن، أو أحد من الأنس: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة الجن من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة الجن من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الجن أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تستفتح بأسلوب الأمر، وعدد السور التي افتتحت بالأمر 6 سور، وهي: الجن، والعلق، والكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس، وكلها افتتحت بفعل الأمر: (قل)، ما عدا العلق افتتحت بفعل الأمر: (اقرأ)، وكلها سور مكية، وكلها جاءت في قسم المفصل.

• سورة الجن اهتمت بتصحيح كثير من المعلومات الخاطئة والأوهام الجاهلية عن الجن، كعلمهم بالغيب، وقدرتهم السيطرة والتحكم بعالم الإنس، وجعل بينهم وبين الله نسبًا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عنهم رسالته.

• اهتم القرآن المكي بالحديث عن الجن، وبيان حقيقتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنهم، فقد ذُكِرَ موضوعهم في 16 سورة مكية، ولكن أكثر سورة تحدثت عن الجن هي سورة الجن.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نجتهد في الدعوة إلى الله، ونبذل ما نملك من جهد؛ فإن الله يتكفل بإيصالها إلى أمم لا نستطيع الوصول إليها, وسيحمل لواءها من لا يخطر على بالنا.

• أن نقرأ آياتٍ من القرآنِ مستحضرين استماعَ الملائكةِ والجنِّ لقراءتِنا، لعلَّه يُكتبُ لنا أجرُ استماعِهم: ﴿اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ (1).

• أن نكثر من الثناء على القرآن والمدح له: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ (1).

• أن نتدبر القرآن ونعمل به: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ (1، 2).

• أن نعظم الله تبارك وتعالى، ونمجده: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (3).

• ألا نستعيذ بأحد إلا الله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (6).

• ألا نَنْسُب الشرّ إلى الله: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ (10).

• أن نراقب الله في أفعالنا وأقوالنا، ونحذر من مخالفة أمره: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ (28).

تمرين حفظ الصفحة : 573

مدارسة الآية : [14] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ} أي:الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم.

{ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} أي::أصابوا طريق الرشد، الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها،

وقوله- سبحانه-: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً. وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً تأكيد وتفصيل لما قبله.

والقاسطون: هم الجائرون الظالمون، جمع قاسط، وهو الذي ترك الحق واتبع الباطل، اسم فاعل من قسط الثلاثي بمعنى جار، بخلاف المقسط فهو الذي ترك الباطل واتبع الحق.

مأخوذ من أقسط الرباعي بمعنى عدل.

أى: وأنا- معاشر الجن- مِنَّا الْمُسْلِمُونَ الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا له العبادة.

وَمِنَّا الْقاسِطُونَ أى: الجائرون المائلون عن الحق إلى الباطل.

فَمَنْ أَسْلَمَ منا فَأُولئِكَ المسلمون تَحَرَّوْا رَشَداً أى: توخوا وقصدوا الرشد والحق.

( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ) أي : منا المسلم ومنا القاسط ، وهو : الجائر عن الحق الناكب عنه ، بخلاف المقسط فإنه العادل ، ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) أي : طلبوا لأنفسهم النجاة ،

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15)

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل النفر من الجن: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ) الذين قد خضعوا لله بالطاعة (وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ) وهم الجائرون عن الإسلام وقصد السبيل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ) قال: العادلون عن الحقّ.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( الْقَاسِطُونَ ) قال: الظالمون.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ( الْقَاسِطُونَ ) الجائرون.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( الْقَاسِطُونَ ) قال: الجائرون.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد: المقسط: العادل، والقاسط: الجائر وذكر بيت شعر:

قَسَـطْنا عـلى الأمْـلاكِ فِي عَهْدِ تُبَّعٍ

وَمِـنْ قَبْـل مـا أدْرَى النفوسَ عِقَابَهَا (1)

وقال: وهذا مثل الترب والمترب؛ قال: والترب: المسكين، وقرأ: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ قال: والمترب: الغني.

وقوله: (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) يقول: فمن أسلم وخضع لله بالطاعة، فأولئك تعمدوا وترجَّوا رشدا في دينهم.

------------------------

الهوامش:

(1) البيت استشهد به ابن زيد المحدث على أن القاسطين معناه: الجائرون قال الفراء في معاني القرآن (الورقة 344) : وقوله: ( ومنا القاسطون ) وهم الجائرون الكفار. والمقسطون: العادلون المسلمون

المعاني :

التدبر :

وقفة

[14] لما أراد الحجاج قتل سعيد بن جبير، قال له: ما تقول فيَّ؟ قال: «قاسط عادل»، فقال القوم: «ما أحسن ما قال»، حسِبوا أنه يصفه بالقسط والعدل، فقال الحجاج: «يا جهلة إنه سماني ظالمًا مشركًا»، وتلا لهم قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾.

عمل

[14] ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ من رغب في الشيء واجتهد في طلبه وُفِّق إليه؛ فاحرِص أن تجعل همَّتك في طلب الهُدى والحقِّ؛ لتفوزَ بهما، وتنعَمَ ببركتهما.

وقفة

[14] ﴿فَمَن أَسلَمَ فَأُولئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا﴾ أسلم أى استسلم خاضعًا لله بالكلية.

وقفة

[14] ﴿فَأُولئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا﴾ الأمر يحتاج للتحرى؛ ليطمئن قلبك، والتعرف على طريق الحق والصواب.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونَ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الحادية عشرة. اي الكافرون الجائرون عن الحق.

- ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة السابقة. اسلم: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن لانه فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.

- ﴿ فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم بمن والفاء واقعة في جواب الشرط. اولاء: اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. تحروا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين واتصاله بواو الجماعة وبقيت الفتحة دالة على الألف والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة اي توخوا. رشدا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجملة «تَحَرَّوْا رَشَداً» في محل رفع خبر «أولئك» والكاف في «أولئك» حرف خطاب.'

المتشابهات :

| الجن: 11 | ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾ |

|---|

| الجن: 14 | ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَـٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [14] لما قبلها : ولَمَّا قالوا: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾؛ جاء هنا التفصيل، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [15] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾

التفسير :

{ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم

أَمَّا الْقاسِطُونَ

وهم الذين آثروا الغي على الرشدكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

أى:

وقودا لجهنم، كما توقد النار بما يلقى فيها من حطب وما يشبهه.

وإلى هنا نرى الآيات الكريمة قد حكت أقوالا متعددة، لهؤلاء النفر من الجن، الذين استمعوا إلى القرآن، فآمنوا به، وقالوا لن نشرك بربنا أحدا.

ثم بين- سبحانه- سنة من سننه التي لا تتخلف، وهي أن الاستقامة على طريقه توصل إلى السعادة، وأن الإعراض عن طاعته- تعالى- يؤدى إلى الشقاء، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس حقائق دعوته، وخصائص رسالته، وإقراره أمامهم بأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وأن علم الغيب مرده إلى الله- تعالى- وحده، فقال- سبحانه-:

( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) أي : وقودا تسعر بهم .

( وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ) يقول: الجائرون عن الإسلام، ( فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ) توقد بهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[15] ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ﴾ القاسطون: هم الجائرون الظالمون، جمع قاسط، وهو الذي ترك الحق واتبع الباطل، بخلاف المقسط فهو الذي اتبع الحق وترك الباطل.

وقفة

[15] ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ الجَوْر سبب في دخول النار.

تفاعل

[15] ﴿فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

الإعراب :

- ﴿ وَأَمَّا الْقاسِطُونَ: ﴾

- الواو استئنافية. أما: حرف شرط وتفصيل وسميت حرف شرط لان الفاء الرابطة للجواب لا تفارقها. القاسطون: مبتدأ مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد اي الظالمون.

- ﴿ فَكانُوا: ﴾

- الفاء واقعة في جواب «أما». كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. والجملة الفعلية «كانوا» مع خبرها في محل رفع خبر المبتدأ «القاسطون».

- ﴿ لِجَهَنَّمَ حَطَباً: ﴾

- اللام حرف جر. جهنم: اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للمعرفة والتأنيث. والجار والمجرور متعلق بكانوا او بمحذوف صفة لحطبا قدم عليه فصار حالا. حطبا: خبر «كان» منصوب بالفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [15] لما قبلها : ولَمَّا عرفوا بالأمنِ الاعتصامَ بطاعةِ الله؛ نبَّهوا على خطرِ التعرُّضِ لبطشِه، فقالوا:

﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [16] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم .. ﴾

التفسير :

فإنهم{ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ} المثلى{ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} أي:هنيئا مريئا، ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم.

وقوله- سبحانه-: وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً ... معطوف على قوله- تعالى-: أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ... فهو من جملة الموحى به، وهو من كلام الله- تعالى- لبيان سنة من سننه في خلقه، واسم «أن» المخففة ضمير الشأن، والخبر قوله، لَوِ اسْتَقامُوا ... والضمير يعود على القاسطين سواء أكانوا من الإنس أم من الجن.

والماء الغدق: هو الماء الكثير، يقال: غدقت عين فلان غدقا- كفرح- إذا كثر دمعها فهي غدقة، ومنه الغيداق للماء الواسع الكثير، والمراد: لأعطيناهم نعما كثيرة.

أى: ولو أن هؤلاء العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل استقاموا على الطريقة المثلى، التي هي طريق الإسلام، والتزموا بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه ...

لو أنهم فعلوا ذلك، لفتحنا عليهم أبواب الرزق، ولأعطيناهم من بركاتنا وخيراتنا الكثير ... وخص الماء الغدق بالذكر، لأنه أصل المعاش والسعة.

ومن الآيات التي وردت في هذا المعنى قوله- تعالى-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وقوله- سبحانه- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ... وقوله- تعالى- وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ....

وقوله : ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ) اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين :

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها ، ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أي : كثيرا . والمراد بذلك سعة الرزق . كقوله تعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) [ المائدة : 66 ] وكقوله : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) [ الأعراف : 96 ]

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16)

يقول تعالى ذكره: وأن لو استقام هؤلاء القاسطون على طريقة الحقّ والاستقامة (لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) يقول: لوسعنا عليهم في الرزق، وبسطناهم في الدنيا( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) يقول: لنختبرهم فيه.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) يعني بالاستقامة: الطاعة. فأما الغدق: فالماء الطاهر الكثير ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) يقول: لنبتليهم به.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن مجاهد (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) طريقة الإسلام (لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: نافعا كثيرا، لأعطيناهم مالا كثيرا( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) حتى يرجعوا لما كتب عليهم من الشقاء.

حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي، قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن مجاهد مثله.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن مجاهد (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) قال: طريقة الحقّ(لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) يقول مالا كثيرا( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) قال: لنبتليهم به حتى يرجعوا إلى ما كتب عليهم من الشقاء.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن مجاهد، عن أبيه، مثله.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) قال: الإسلام (لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال الكثير.

التدبر :

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ باستقامتِك تنزلُ البركاتُ من السَّماءِ.

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ وعد الله من استقام على أمره بغذاء البدن الحسي لأن الاستقامة غذاء النفس المعنوي فإذا أقمت الدين أقام الله لك الدنيا وإذا الروح أقام الله لك البدن، فلا تتعب كثيرًا في أودية الدنيا الفسيحة عليك بلزوم الاستقامة.

وقفة

[16] الطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله؛ فالمعنى: لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم؛ فهو كقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 96].

وقفة

[16] قال عمر رضي الله عنه: «أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة، وضُرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلًا لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه».

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ أهمية الاستقامة في تحصيل المقاصد الحسنة.

تفاعل

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ باستقامتك تبتل السماء والأرض.

وقفة

[16] وعد بجزاء على الاستقامة في الدِّين جزاءً حسنًا في الدنيا، يكون عنوانًا على رضى الله تعالى، وبشارة بثواب الآخرة.

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ أي إن الطاعة سبب للبسط في الرزق والتوسعة في العيش.

اسقاط

[16] ﴿وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا﴾ فهل استقت؟

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا﴾ تُرزق الخير باستقامتك.

وقفة

[16] ﴿وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾ الاستقامة سبب لغيث الرحمة، فمن أراد أن ترتوي روحه فليستقم بدنه.

وقفة

[16] من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال: يقول تعالى: ﴿وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا﴾، قال أبو سليمان الداراني: «من صفَّى صُفي له، ومن كدَّر كُدر عليه»، علق ابن الجوزي: «وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه، فاحذر من نفار النعم، ومفاجأة النقم، ولا تغتر ببساط الحلم، فربما عجل انقباضه».

وقفة

[16] لا تخوفوا الناس من الفقر، خوفوهم من الذنوب التي تجلب الفقر فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة ﴿وَأَن لَوِ استَقاموا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسقَيناهُم ماءً غَدَقًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنْ: ﴾

- الواو عاطفة. أن: مخففة من «أنّ» الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف في محل نصب اسمها اي ان الشأن والحديث اي وانه وخبرها جملة فعلية فعلها متصرف وغير دعاء وقد وجب فصله من أن بلو اي اوحي ان الشأن والحديث والجملة في محل رفع خبر «أن» المخفف وهو حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل.

- ﴿ لَوِ اسْتَقامُوا: ﴾

- حرف شرط غير جازم- حرف امتناع لامتناع- وقد كسرت الواو لالتقاء الساكنين وجملة «استقاموا» ابتدائية لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ عَلَى الطَّرِيقَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق باستقاموا اي لو استقام الجن على الطريقة المثلى.

- ﴿ لَأَسْقَيْناهُمْ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب واللام واقعة في جواب «لو» و «اسقي» فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به اول.

- ﴿ ماءً غَدَقاً: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلاة نصبه الفتحة. غدقا: صفة- نعت- لماء منصوبة مثلها بالفتحة اي كثيرا بمعنى لانعمنا عليهم ولوسعنا رزقهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [16] لما قبلها : ولَمَّا انتهى كلامُ الجنِّ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا سنة من سننه التي لا تتخلف، وهي أن الاستقامة على طريق الإسلام توصل إلى السعادة، وأن الإِعراض عن طاعتِه يؤدي إلى الشقاء، قال تعالى:

﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لو:

1- بكسر الواو، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضمها، وهى قراءة الأعمش، وابن وثاب.

مدارسة الآية : [17] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن .. ﴾

التفسير :

{ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} أي:لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب.

{ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا} أي:من أعرض عن ذكر الله، الذي هو كتابه، فلم يتبعه وينقد له، بل غفل عنه ولهى، يسلكه عذابا صعدا أي:شديدا بليغا.

ثم بين- سبحانه- الحكمة في هذا العطاء لعباده فقال: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وأصل الفتن الامتحان والاختبار. تقول: فتنت الذهب بالنار، أى: اختبرته لتعرف مقدار جودته.

والمعنى: نعطيهم ما نعطيهم من خيراتنا، لنختبرهم ونمتحنهم، ليظهر للخلائق موقفهم من هذه النعم، أيشكروننا عليها فنزيدهم منها، أم يجحدون ويبطرون فنمحقها من بين أيديهم ... ؟.

والجملة الكريمة معترضة بين ما قبلها، وبين قوله- تعالى- بعد ذلك: وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذاباً صَعَداً.

وقوله: يَسْلُكْهُ من السلك بمعنى إدخال الشيء في الشيء ومنه قوله- تعالى-:

كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. والصّعد: الشاق. يقال: فلان في صعد من أمره، أى: في مشقة وتعب، وهو مصدر صعد- كفرح- صعدا وصعودا.

أى: ومن يعرض عن طاعة ربه ومراقبته وخشيته ... يدخله- سبحانه- في عذاب شاق أليم، لا مفر منه، ولا مهرب له عنه.

ومن الحقائق والحكم التي نأخذها من هاتين الآيتين، أن الاستقامة على أمر الله، تؤدى إلى السعادة التي ليس بعدها سعادة، وأن رخاء العيش وشظافته هما لون من ألوان الابتلاء والاختبار، كما قال- تعالى-: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وأن الإعراض عن ذكر الله.... عاقبته الخسران المبين، والعذاب الأليم.

قال القرطبي ما ملخصه: قوله: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ أى لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم.

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة فمعنى لَأَسْقَيْناهُمْ لوسعنا عليهم في الدنيا، وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا، لأن الخير والرزق كله، بالمطر يكون، فأقيم مقامه.

وفي صحيح مسلم، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أخوف ما أخاف عليكم، ما يخرج لكم من زهرة الدنيا، قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض ... » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها، كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم».

وعلى هذا يكون معنى قوله : ( لنفتنهم فيه ) أي : لنختبرهم ، كما قال مالك ، عن زيد بن أسلم : ( لنفتنهم ) لنبتليهم ، من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية ؟ .

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفي ، عن ابن عباس : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يعني بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) قال : الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والسدي ، ومحمد بن كعب القرظي .

وقال قتادة : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا .

وقال مجاهد : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) أي : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما ، وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله : ( لنفتنهم فيه ) أي لنبتليهم به .

وقال مقاتل : فنزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين .

والقول الثاني : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) الضلالة ( لأسقيناهم ماء غدقا ) أي : لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا ، كما قال : ( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) [ الأنعام : 44 ] وكقوله : ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) [ المؤمنون : 55 ، 56 ] وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد ; فإنه في قوله : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) أي : طريقة الضلالة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وحكاه البغوي ، عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان . وله اتجاه ، ويتأيد بقوله : ( لنفتنهم فيه )

وقوله : ( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ) أي : عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما .

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد : ( عذابا صعدا ) أي : مشقة لا راحة معها .

وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها .

( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) قال: لنبتليهم به.

قال ثنا مهران، عن أبي سنان، عن غير واحد، عن مجاهد (مَاءً غَدَقًا) قال الماء. والغدق: الكثير ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) حتى يرجعوا إلى علمي فيهم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، قوله: (لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: لأعطيناهم مالا كثيرا، قوله: ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) قال: لنبتليهم.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن بعض أصحابه، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جُبير في قوله: (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) قال: الدين (لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: مالا كثيرا( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) يقول: لنبتليهم به.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. قال الله: ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) يقول: لنبتليهم بها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: لو اتقوا لوسع عليهم في الرزق ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) قال: لنبتليهم فيه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس (مَاءً غَدَقًا) قال: عيشا رَغدًا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: الغدق الكثير: مال كثير ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) لنختبرهم فيه.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملي، قال: ثنا المطلب بن زياد، عن التيمي، قال، قال عمر رضي الله عنه في قوله: (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا) قال: أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأن لو استقاموا على الضلالة لأعطيناهم سعة من الرزق لنستدرجهم بها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: وأن لو استقاموا على طريقة الضلالة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأن لو استقاموا على طريقة الحق وآمنوا لوسعنا عليهم.

* ذكر من قال ذلك:

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) قال: هذا مثل ضربه الله كقوله: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ والماء الغدق يعني: الماء الكثير ( لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ) لنبتليهم فيه.

وقوله: ( وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ) يقول عزّ وجلّ: ومن يُعرض عن ذكَّر ربه الذي ذكره به، وهو هذا القرآن؛ ومعناه: ومن يعرض عن استماع القرآن واستعماله، يسلكه الله عذابا صعدا: يقول: يسلكه الله عذابا شديدا شاقا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ) يقول: مشقة من العذاب يصعد فيها.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثني أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( عَذَابًا صَعَدًا ) قال: مشقة من العذاب.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد، مثله.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرِمة، عن ابن عباس ( عَذَابًا صَعَدًا ) قال: جبل في جهنم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ) عذابا لا راحة فيه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( عَذَابًا صَعَدًا ) قال: صَعودا من عذاب الله لا راحة فيه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله: ( يَسْلُكْهُ عَذَابًا ) قال: الصعد: العذاب المنصب.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( يَسْلُكْهُ ) فقرأه بعض قرّاء مكة والبصرة ( نَسْلُكْهُ ) بالنون اعتبارا بقوله: ( لِنَفْتِنَهُمْ ) أنها بالنون. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة بالياء، بمعنى: يسلكه الله، ردّا على الربّ في قوله: ( وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ ).

المعاني :

التدبر :

وقفة

[17] ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا» [البخاري 1465].

وقفة

[17] ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ قال ﷺ: «وَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ» [البخاري 4015].

تفاعل

[17] ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ قل: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» عشر مرات.

وقفة

[17] ذكر الله أمان من الفتن إذا نزلت، ووقاية من البلاء إذا حلّ ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾.

تفاعل

[17] ﴿يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ استعذ بالله الآن من عذاب الدنيا والآخرة.

الإعراب :

- ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ: ﴾

- اللام حرف جر للتعليل. نفتن: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به. فيه: جار ومجرور متعلق بنفتنهم وجملة «نفتنهم فيه» اي نختبرهم فيه صلة «ان» المضمرة لا محل لها من الاعراب و «ان» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بأسقينا.

- ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الثالثة عشرة مع اختلاف المعنى. ربه: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة اي ومن يصد عن عبادة ربه او عن موعظته او عن وحيه.

- ﴿ يَسْلُكْهُ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب وهي فعل مضارع جواب الشرط- جزاؤه- مجزوم بمن وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اول اي يدخله.

- ﴿ عَذاباً صَعَداً: ﴾

- مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة والاصل في عذاب فعدي الى مفعولين اما بحذف الجار وايصال الفعل اليه كقوله «اختار موسى قومه» واما بتضمينه معنى «يدخله». صعدا: صفة- نعت- لعذابا منصوبة مثلها بالفتحة وهو مصدر وصف به العذاب لانه يتصعد المعذب.'

المتشابهات :

| طه: 131 | ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ﴾ |

|---|

| الجن: 17 | ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [17] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ أنه لو استقام الجنُّ والإنس على طريق الإسلام، لسقاهم الله ماءً كثيرًا، وأمدَّهم بنعم متنوعة؛ بَيَّنَ هنا الحكمة في هذا العطاء لعباده، قال تعالى:

﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يسلكه:

1- بالياء، وهى قراءة الكوفيين.

وقرئ:

2- بالنون، وهى قراءة باقى السبعة، وابن جندب.

صعدا:

1- بفتحتين، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضم الصاد وفتح العين، وهى قراءة ابن عباس.

3- بضمتين، وهى قراءة قوم.

مدارسة الآية : [18] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا .. ﴾

التفسير :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} أي:لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال العبادة مبنية على الإخلاص لله، والخضوع لعظمته، والاستكانة لعزته،

ثم بين- سبحانه- أن المساجد التي تقام فيها الصلاة والعبادات، يجب أن تنسب إلى الله- تعالى- وحده، فقال: وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً.

والجملة الكريمة معطوفة على قوله- تعالى- قبل ذلك: أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ.

والمساجد: جمع مسجد، وهو المكان المعد لإقامة الصلاة والعبادة فيه. واللام في قوله لِلَّهِ، للاستحقاق.

أى: وأوحى إلىّ- أيضا- أن المساجد التي هي أماكن الصلاة والعبادة لا تكون إلا لله- تعالى- وحده، ولا يجوز أن تنسب إلى صنم من الأصنام، أو طاغوت من الطواغيت.

قال الإمام ابن كثير: قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم، أشركوا بالله، فأمر الله نبيه والمؤمنين، أن يوحدوه وحده.

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود. أى: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره ... وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين .

ويبدو لنا أن المراد بالمساجد هنا الأماكن المعدة للصلاة والعبادة، لأن هذا هو المتبادر من معنى الآية، وأن المقصود بها توبيخ المشركين الذين وضعوا الأنصاب والأصنام، في المسجد الحرام وأشركوها في العبادة مع الله- تعالى-.

وأضاف- سبحانه- المساجد إليه، على سبيل التشريف والتكريم وقد تضاف إلى غيره- تعالى- على سبيل التعريف فحسب، وفي الحديث الشريف: «الصلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام» .

يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته ، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به كما قال قتادة في قوله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم ، أشركوا بالله ، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده .

وقال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي ، أخبرنا رجل سماه ، عن السدي ، عن أبي مالك - أو أبي صالح - عن ابن عباس في قوله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا : بيت المقدس .

وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول الله ، ائذن لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك ، فأنزل الله : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) يقول : صلوا ، لا تخالطوا الناس .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن محمود ، عن سعيد بن جبير : ( وأن المساجد لله ) قال : قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم : كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناءون [ عنك ] ؟ ، وكيف نشهد الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )

وقال سفيان ، عن خصيف ، عن عكرمة : نزلت في المساجد كلها .

وقال سعيد بن جبير . نزلت في أعضاء السجود ، أي : هي لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح ، من رواية عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - أشار بيديه إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين "

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا) أيها الناس ( مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) ولا تشركوا به فيها شيئا، ولكن أفردوا له التوحيد، وأخلصوا له العبادة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن محمود، عن سعيد بن جبير ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) قال، قالت الجنّ لنبيّ الله: كيف لنا نأتي المسجد، ونحن ناءون عنك، وكيف نشهد معك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنـزلت: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ).

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن خَصِيف، عن عكرِمة ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) قال: المساجد كلها.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[18] ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾ قيل المعنى: أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوًا ومتجرًا ومجلسًا ولا طرقًا، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبًا.

وقفة

[18] ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾ لما كان السجودُ أشرفَ أفعالِ الصَّلاةِ، لقُربِ العبدِ من ربِّه اشتُقَّ اسمُ المكانِ منه، فقِيلَ: مسجِدٌ، ولم يقولوا: مركَعٌ.

وقفة

[18] ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾ نفسك يجب أن تكون معلقة بالله وحده لا شريك له، فهو وحده بيده تفريج الكرب.

وقفة

[18] المساجد للصلاة، وما يتعلق بها من أمور الدين، فلا تباشر فيها أشغال الدنيا، ولا تنشغل فيها بغير الله.

وقفة

[18] دخل أبو مسلم الخولاني ذات يوم المسجد، فنظر إلى نفر قد اجتمعوا، فرجا أن يكونوا على ذكر خير، فجلس إليهم، فإذا بهم يتحدثون في شؤون الدنيا، فقال: سبحان الله، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟! كرجل أصابه مطر غزير وابل، فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا المطر، فدخل، فإذا البيت لا سقف له، جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير، فإذا أنتم أصحاب دنيا».

عمل

[18] ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾ إن رغبت بنورٍ في صدرك، وفي قبرك، وعند حشرك، فعلق قلبك بالله.

وقفة

[18] ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾ أذن الله لبيوته أن تُشادَ وتُرفعَ ليُذكرَ فيها وحدَه، فيا ضلالَ من صرف شيئًا من الذِّكر فيها لغيره، أو اشتغل فيها بغير طاعته.

وقفة

[18] ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾ إذا لم ننزه المساجد بيوت العبادة عن كل ما يفسد الإخلاص من شوائب, فأين نفعل ومتي؟!

وقفة

[18] في بعض الأمكنة والأزمنة: كان القرآن يقرأ على الأموات دون الأحياء، ويعد تفسيره خطيئة، إذ ساد عند بعضهم أن تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، فالقارئ يقرأ: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾، والناس حول ضريح الولي المدفون في ناحية المسجد يدعون بأعلى أصواتهم: يا سيدي مدد! ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24].

عمل

[18] ادع الله في المسجد، وبين الأذان والإقامة أن يحقق حاجة من حاجاتك ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ: ﴾

- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. المساجد: اسم «ان» منصوب بالفتحة. لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر «ان» اي خاصة بالله. و «أن» مع ما في حيزها من اسمها وخبرها معطوفة على «أوحي الي» في الآية الكريمة الاولى في محل رفع لانها معطوفة على مرفوع لانها من جملة «الموحى» او في محل نصب على معنى «لان المساجد» على ان اللام متعلقة بلا تدعوا.

- ﴿ فَلا تَدْعُوا: ﴾

- الفاء استئنافية او سببية. لا: ناهية جازمة. تدعوا: اي تعبدوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ مَعَ اللَّهِ أَحَداً: ﴾

- مفعول فيه- ظرف مكان- منصوب على الظرفية يدل على الاجتماع والمصاحبة متعلق بتدعوا وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. أحدا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي في المساجد لانها خاصة لعبادته.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [18] لما قبلها : وبعد ما ذُكِرَ مما أوحاه اللهُ لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ بَيَّنَ هنا أنه أوحى إليه أيضًا أن بيوت العبادة مختصة بالله وحده، لا يعبد فيها غيره، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأن:

1- بفتح الهمزة، عطفا على «أنه استمع» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، على الاستئناف، وهى قراءة ابن هرمز، وطلحة.

مدارسة الآية : [19] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} أي:يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كَاد الجن من تكاثرهم عليه أن يكونوا عليه لبدا، أي:متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى.

ثم بين- سبحانه- حال الصالحين من الجن، عند ما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، ويتقرب إلى الله- تعالى- بالعبادة فقال: وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً.

أى: وأوحى الله- تعالى- فيما أوحى من شأن الجن، أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ وهو محمد صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُ أى: يدعو الله- تعالى- ويعبده في الصلاة، كادُوا أى: الجن يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً أى: كادوا من شدة التزاحم عليه، والتكتل حوله..

يكونون كاللبد، أى: كالشىء الذي تلبد بعضه فوق بعض. ولفظ «لبدا» جمع لبدة، وهي الجماعة المتزاحمة، ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم في رقبته.

ووضع- سبحانه- الاسم الظاهر موضع المضمر، إذ مقتضى الظاهر أن يقال: وأنه لما قمت تدعو الله.. أو لما قمت أدعو الله ... تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وصفه بأنه «عبد الله» لما في هذه الإضافة من التشريف والتكريم.

والجن: إنما ازدحموا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ويقرأ القرآن ... تعجبا مما شاهدوه من صلاته، ومن حسن قراءته، ومن كمال اقتداء أصحابه، قياما، وركوعا، وسجودا ...

ومنهم من يرى أن الضمير في «كادوا» يعود لكفار قريش، فيكون المعنى: وأنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ... كادوا من تزاحمهم عليه، يكونون كاللبد، لا لكي ينتفعوا بما يسمعون، ولكن لكي يطفئوا نور الله بأفواههم، والحال أن الله- تعالى- قد رد كيدهم في نحورهم، وأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.

قال صاحب الكشاف: «عبد الله» هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلت: هلا قيل: رسول الله أو النبي؟ قلت: لأن تقديره وأوحى إلى أنه لما قام عبد الله، فلما كان واقعا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل، أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله، لله- تعالى- ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر، حتى يكونوا عليه لبدا.

ومعنى «قام يدعوه» : قام يعبده. يريد: قيامه لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه الجن، فاستمعوا لقراءته، وتزاحموا عليه.

وقيل معناه: لما قام رسول يعبد الله وحده، مخالفا المشركين في عبادتهم كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته، يزدحمون عليه متراكمين ... .

ويبدو لنا أن عودة الضمير في «كادوا» على مؤمنى الجن أرجح، لأن هذا هو الموافق لإعجابهم بالقرآن الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الظاهر من سياق الآيات، حيث إن الحديث عنهم، ولأن الآثار قد وردت في أن الجن قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوه يقرأ القرآن.

ومن هذه الآثار قول الزبير بن العوام: هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يركب بعضهم بعضا ازدحاما عليه ... .

وقوله : ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) قال العوفي عن ابن عباس يقول : لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ، ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : ( قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ) يستمعون القرآن .

هذا قول ، وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه .

وقال ابن جرير : حدثني محمد بن معمر ، حدثنا أبو مسلم ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) قال : لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ، قالوا : عجبوا من طواعية أصحابه له ، قال : فقالوا لقومهم : ( لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا )

وهذا قول ثان ، وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا .

وقال الحسن : لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا إله إلا الله " ويدعو الناس إلى ربهم ، كادت العرب تلبد عليه جميعا .

وقال قتادة في قوله : ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) قال : تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه ، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه .

وقوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) يقول: وأنه لما قام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله يقول: " لا إله إلا الله "( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) يقول: كادوا يكونون على محمد جماعات بعضها فوق بعض، واحدها لبدة، وفيها لغتان: كسر اللام لِبدة، ومن كسرها جمعها لِبَد؛ وضم اللام لُبدة، ومن ضمها جمعها لُبَد بضم اللام، أو لابِد؛ ومن جمع لابد قال: لُبَّدًا، مثل راكع وركعا، وقراء الأمصار على كسر اللام من لِبَد، غير ابن مُحَيْصِن فإنه كان يضمها، وهما بمعنى واحد، غير أن القراءة التي عليها قرّاء الأمصار أحبّ إليّ، والعرب تدعو الجراد الكثير الذي قد ركب بعضه بعضًا لُبْدَةً؛ ومنه قول عبد مناف بن ربعيّ الهذلي:

صَــابُوا بسِــتَّةِ أبْيــاتٍ وأرْبَعَـةٍ

حـتى كـأنَّ عليهِـمْ جابِيًـا لُبَـدَا (2)

والجابي: الجراد الذي يجبي كل شيء يأكله.

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) فقال بعضهم: عني بذلك الجنّ أنهم كادوا يركبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) يقول: لما سمعوا النبيّ صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ودنوا منه فلم يعلم حتى أتاه الرسول، فجعل يقرئه: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ .

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) كادوا يركبونه حرصا على ما سمعوا منه من القرآن.

قال أبو جعفر: ومن قال هذا القول جعل قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ) مما أوحي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فيكون معناه: قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنّ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه.

وقال آخرون: بل هذا من قول النفر من الجن لمّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وائتمامهم به في الركوع والسجود.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن معمر، قال: ثنا أبو مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قول الجنّ لقومهم: ( لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، قال: عجبوا من طواعية أصحابه له؛ قال: فقال لقومهم لما قام عبد الله يدعوه ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ).

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن زياد، عن سعيد بن جبير، في قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: كان أصحاب نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يأتمون به، فيركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده ، ومن قال هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وسعيد فتح الألف من قوله: " وأنه " عطف بها على قوله: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مفتوحة، وجاز له كسرها على الابتداء.

وقال آخرون: بل ذلك من خبر الله الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الإنس والجنّ تظاهروا عليه، ليُبطلوا الحقّ الذي جاءهم به، فأبى الله إلا إتمامه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: تلبدت الإنس والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه، ويظهره على من ناوأه.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( لِبَدًا ) قال: لما قام النبيّ صلى الله عليه وسلم تلبَّدت الجنّ والإنس، فحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنـزله الله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: تظاهروا عليه بعضهم على بعض، تظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا القول فتح الألف من قوله " وأنه ".

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: ذلك خبر من الله عن أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لما قام يدعوه كادت العرب تكون عليه جميعا في إطفاء نور الله.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالصواب لأن قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ) عقيب قوله: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ) وذلك من خبر الله فكذلك قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ) وأخرى أنه تعالى ذكره أتبع ذلك قوله: ( فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ) فمعلوم أن الذي يتبع ذلك الخبر عما لقي المأمور بأن لا يدعو مع الله أحدا في ذلك، لا الخبر عن كثرة إجابة المدعوين وسرعتهم إلى الإجابة.

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا هوذة، قال: ثنا عوف، عن الحسن، في قوله: ( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ) قال: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا إله إلا الله " ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تكون عليه جميعا.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن سعيد بن جُبير في قوله: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: تراكبوا عليه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن سعيد بن جبير ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: بعضهم على بعض.

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) يقول: أعوانا.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: جميعًا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) قال: جميعا.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد ( كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ) واللبد: الشيء الذي بعضه فوق بعض.

------------------------

الهوامش:

(2) البيت في (ديوان الهذليين 2 : 40) في شعر عبد مناف بن ربع الهذلي، يذكر يوم أنف عاذ. وفي (اللسان: صاب) وقول الهذلي: "صابوا. ." البيت. صابوا بهم: أوقعوا بهم. والجابي (بالياء) الجراد واللبد (بضم اللام) الكثير. وقال في (جبأ) "والجابئ الجراد، يهمز ولا يهمز. وجبأ الجراد: هجم على البلد. قال الهذلي: صابوا.. جابئا لبدا" بهمز جابئ. قال : وكل طالع فجأة جابئ. وقال في (لبد) ومال لبد (بالضم): كثير لا يخاف فناؤه، كأنه التبد بعضه على بعض . وفي التنزيل: ( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً) أي : جما. قال الفراء: اللبد: الكثير. وقال بعضهم: واحدته: لبدة، ولبد: جماع. قال: وجعله بعضهم على جهة قثم وحطم، واحدا، وهو في الوجهين جميعا: الكثير . ا هـ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ﴾ أعظم شرفٍ يناله المؤمنُ أن يكونَ عبدًا لله بحق، ولمَّا خُيِّر نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكًا أو عبداً اختار أن يكون عبدًا رسولًا.

وقفة

[19] انظر إضافة النبي باسم العبودية إلى الله في قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ﴾، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1]، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: 1]، ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: 23]؛ لأنه كل ما نُسب إلى المحبوب فهو محبوب، لما انتسبت إليك صرت معظمًا، وعلوت قدرًا دون من لم ينسب.

اسقاط

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمّا قامَ عَبدُ اللَّهِ يَدعوهُ كادوا يَكونونَ عَلَيهِ لِبَدًا﴾ الجن تزاحموا حوله ﷺ ليسمعوا تلاوته للقرآن، ونحن على ماذا نتزاحم؟!

وقفة

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ على أحد الأقوال: تدافعت الجن وتزاحمت لما سمعت النبي يقرأ القرآن تعجبًا من كلامه.

وقفة

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ تلبَّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويُظهره على من عاداه.

وقفة

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ وعن ابن عباس: لما سمعوه ﷺ يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القران، ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى نزل عليه قوله: ﴿قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن﴾ [1].

وقفة

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ أهلُ الباطل في كل العصور يُمالئ بعضهم بعضًا على حرب المصلحين، وكمِّ أفواه الدعاة الموحدين؛ ولكن هيهات!

وقفة

[19] ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّـهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ استشعر الجنُّ عظمةَ القرآن وأنه نمطٌ فذٌّ من الكلام، فأقبلوا زُرافاتٍ يُصغون إلى بيانه، مقرِّين بالعجز عن أن يأتوا ولو بآية من مثله.

وقفة

[19] ﴿كادوا﴾ قارب فعل الشيء ولم يفعله، هم ازدحموا عليه؛ لكن لم يتلبدوا عليه فعلًا.

الإعراب :

- ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «أنه» في الآية الكريمة الاولى وتعرب اعرابها. لما: اعربت في الآية الكريمة الثالثة عشرة. قام: فعل ماض مبني على الفتح اي الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم).

- ﴿ عَبْدُ اللَّهِ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف. الله لفظ الجلالة: مضاف إليه مجرور للتعظيم بالكسرة

- ﴿ يَدْعُوهُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال بمعنى يعبد الله وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

- ﴿ كادُوا: ﴾

- فعل ماض ناقص من افعال المقاربة مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير متصل في محل رفع اسمه والالف فارقة والجملة الفعلية بعده في محل نصب خبره.

- ﴿ يَكُونُونَ: ﴾

- فعل مضارع ناقص مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع اسمه. والجملة الفعلية «كاد» مع اسمها وخبرها جواب شرط غير جازم لا محل لها.

- ﴿ عَلَيْهِ لِبَداً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيكونون. لبدا: خبر «يكون» منصوب بالفتحة اي يزدحمون عليه متراكمين تعجبا مما رأوا من عبادته وهي جمع «لبدة» اي ما تلبد بعضه فوق بعض'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [19] لما قبلها : وبعد ما ذُكِرَ عن الجنِّ؛ بَيَّنَ اللهُ هنا حرصَهم على الاستماع للقرآن، وازدحامَهم عند النَّبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي الفجرَ في بطنِ نَخْلَةَ؛ تعجبًا من صلاته، وحُسن تلاوته، واقتداء أصحابه به، قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وأنه:

1- بفتح الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسرها، وهى قراءة ابن هرمز، وطلحة، ونافع، وأبى بكر.

لبدا:

1- بكسر اللام وفتح الباء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بضم اللام وفتح الباء، وهى قراءة مجاهد، وابن محيصن، وابن عامر.

3- بضم اللام وتسكين الباء، وهى قراءة ابن محيصن.

4- بضمتين، وهى قراءة، الحسن والجحدري، وأبى حيوة، وجماعة، عن أبى عمرو.

5- بضم اللام، وتشديد الباء المفتوحة، وهى قراءة الحسن، والجحدري، بخلاف عنهما.

مدارسة الآية : [20] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا .. ﴾

التفسير :

{ قُلْ} لهم يا أيها الرسول، مبينا حقيقة ما تدعو إليه:{ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا} أي:أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان، وكل ما يتخذه المشركون من دونه.

ثم أمر الله- تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لجميع من أرسل إليهم، أنه لا يعبد أحدا سواه- عز وجل- فقال: قُلْ إِنَّما أَدْعُوا رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً.

أى: قل- أيها الرسول الكريم- لجميع من أرسلناك إليهم من الجن والإنس: إنى أعبد ربي وحده، وأتوجه إليه وحده بالدعاء والطلب، ولا أشرك معه أحدا في عبادتي أو صلاتي أو نسكي ...

هذا قول ثالث ، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد واختيار ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده : ( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ) أي : قال لهم الرسول - لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ، ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته : ( إنما أدعو ربي ) أي : إنما أعبد ربي وحده لا شريك له ، وأستجير به وأتوكل عليه ، ( ولا أشرك به أحدا )

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

اختلفت القرّاء في قراءة قوله: (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ) فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر قال: بالألف؛ ومن قرأ ذلك كذلك، جعله خبرا من الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيكون معنى الكلام: وأنه لما قام عبد الله يدعوه تلبدوا عليه، قال لهم: إنما أدعو ربي، ولا أشرك به أحدا. وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرّاء الكوفة على وجه الأمر من الله عزّ وجلّ لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد للناس الذين كادوا يكونوا عليك لبدا، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[20] ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ فخر الرسول وعزه أنه عبدٌ لله، فكلما زادت عبوديتنا لله زادنا شرفًا وعزًّا.

وقفة

[20] ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ هكذا هو الداعيةُ الصادق في دعوته، المخلصُ لدينه وأمَّته؛ لا يعبأ بوعيد، ولا يخشى من تهديد، ويرفع أبدًا رايةَ التوحيد.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ إِنَّما: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الاولى اي قل لهم. انما: كافة ومكفوفة.

- ﴿ َدْعُوا رَبِّي: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا. ربي: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً: ﴾

- الواو عاطفة او استئنافية. لا: نافية لا عمل لها. اشرك: تعرب اعراب «ادعو» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. به: جار ومجرور متعلق بلا اشرك. أحدا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

| الكهف: 38 | ﴿لَّـٰكِنَّا هُوَ اللَّـهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ |

|---|

| الجن: 20 | ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : وبعد الحديث عن الجنِّ؛ أمَرَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بأربعة أوامر، وهي: ١- عدم الإشراك بالله، قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [21] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ .. ﴾

التفسير :

{ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} فإني عبد ليس لي من الأمر ولا من التصرف شي

وقل لهم ، كذلك : ( قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً ) أى : لا أملك ما يضركم ( وَلاَ رَشَداً ) أى : ولا أملك ما ينفعكم ، وإنما الذى يملك ذلك هو الله - تعالى - وحده .

وقوله : ( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ، وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم ، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل .

وقوله: (قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمشركي العرب الذين ردّوا عليك ما جئتهم به من النصيحة: إني لا أملك لكم ضرّا في دينكم ولا في دنياكم، ولا رشدا أرشدكم، لأن الذي يملك ذلك، الله الذي له مُلك كل شيء.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[21] ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ النَّفعُ والضَّرُّ بيدِ اللهِ، فلا يتعلَّقُ قلبُك بغيرِ اللهِ.

وقفة

[21] ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ فيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم.

وقفة

[21] ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ مع أني نبي، إلا أني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرًّا أي عذابًا، ولا أسوق لكم خيرًا ولا هداية أي رشدًا، فمفاتيح كل ذلك بيد الله وحده.

وقفة

[21] ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدُ الأولين والآخرين، وأحبُّ الخلق إلى رب العالمين، لا يملكُ لأحدٍ نفعًا ولا ضرًّا، ولا يمنع نفسه من الله، فكيف بغيره من البشر؟

عمل

[21] ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ لا تشغَل نفسَك أيها الداعيةُ بالخَلق؛ فإنما أنت مبلغٌ عن ربك، فانصح لأمتك بصدق وإخلاص، ودَعك من سوى ذلك؛ فإنك لا تملك لهم شيئًا.

وقفة

[21] ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ هل هنالك فرق بين الضَّر والضُّر؟ الضَر بالفتح مقابل النفع، والضُّر هو السوء من مرض أو شيء ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83].

عمل

[21] النفع والضر بيد الله؛ فلا يتعلق قلبك بغير الله ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ إِنِّي: ﴾

- اعربت. اني: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب مفعول به.

- ﴿ لا أَمْلِكُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ان» و «ان» وما بعدها من اسمها وخبرها في محل نصب مفعول به- مقول القول-. لا: نافية لا عمل لها. املك: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا.

- ﴿ لَكُمْ ضَرًّا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالفعل املك والميم علامة جمع الذكور. ضرا: مفعول به منصوب بالفتحة. اي غيا.

- ﴿ وَلا رَشَداً: ﴾

- الواو عاطفة. لا: زائدة لتأكيد معنى النفي. رشدا: معطوفة على «ضرا» منصوبة مثلها بالفتحة اي نفعا.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [21] لما قبلها : ٢- أنه صلى الله عليه وسلم لا يَملكُ لنفسه ولا لغيره ضَرًّا ولا نفعًا، قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

رشدا:

وقرئ:

بضمتين، وهى قراءة الأعرج.

مدارسة الآية : [22] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ .. ﴾

التفسير :

{ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ}

أي:لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق، لا يملك ضرا ولا رشدا، ولا يمنع نفسه من الله [شيئا] إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى.

{ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} أي:ملجأ ومنتصرا.

وقل لهم للمرة الثالثة: إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ أى: إنى لن يمنعني أحد من الله- تعالى- إن أرادنى بسوء.

وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً أى: ولن أجد من دونه ملجأ أركن إليه. يقال: التحد فلان إلى كذا، أى: مال إليه.

فالآية الكريمة بيان لعجزه صلى الله عليه وسلم عن شئون نفسه أمام قدرة خالقه- عز وجل- بعد بيان عجزه عن شئون غيره.

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد ، أي : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه ، ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) قال مجاهد وقتادة والسدي : لا ملجأ . وقال قتادة أيضا : ( قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) أي : لا نصير ولا ملجأ . وفي رواية : لا ولي ولا موئل .

وقوله: (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ) من خلقه إن أرادني أمرا، ولا ينصرني منه ناصر.

وذُكر أن هذه الآية أُنـزلت على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن بعض الجنّ قال: أنا أجيره.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرميّ أنه ذكر له أن جنيا من الجنّ من أشرافهم ذا تَبَع، قال: إنما يريد محمد أن نجيره وأنا أجيره فأنـزل الله: (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ).

وقوله: (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) يقول: ولن أجد من دون الله ملجئا ألجأ إليه.

كما حدثنا مهران، عن سفيان (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) يقول: ولن أجد من دون الله ملجئا ألجأ إليه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) : أي ملجئا ونصيرا.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (مُلْتَحَدًا ) قال: ملجئا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ) يقول: ناصرا.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[22] ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ قل: «اللهم إني أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ».

وقفة

[22] ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ أي: لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرًّا ولا رشدًا، ولا يمنع نفسه من الله شيئًا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى.

عمل

[22] ﴿قُل إِنّي لَن يُجيرَني مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دونِهِ مُلتَحَدًا﴾ ضعها نصب عينيك، ورددها دائمًا.

وقفة

[22] ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ مع الله: كهف بلا باب ولا حارس خير مأوى وملجأ، وبدون الله: حصن حصين وحراسة مشددة لا تؤوي ولا تلجئ.

وقفة

[20-22] دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله استخفاف مباشر بنبوته، وعناد صريح لرسالته.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ إِنِّي: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة السابقة وهذه الآية الكريمة اي جملة «قُلْ إِنِّي وما بعدها» اعتراضية بين الآية الكريمة السابقة والآية الكريمة التالية اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه على معنى ان الله ان اراد به سوءا من مرض او موت او غيرهما لم يصح ان يجيره منه احد او يجد من دونه ملاذا يأوي اليه.

- ﴿ لَنْ يُجِيرَنِي: ﴾

- الجملة من الفعل المنفي والفاعل والمفعول في محل رفع خبر «ان». لن: حرف نفي ونصب واستقبال. يجيرني: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل- ضمير المتكلم- في محل نصب مفعول به مقدم.

- ﴿ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بالفعل «يجير». أحد: فاعل مرفوع بالضمة.

- ﴿ وَلَنْ أَجِدَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «لَنْ يُجِيرَنِي» وتعرب اعرابها والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا.

- ﴿ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بلن اجد والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. ملتحدا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي ملتجأ ألجأ اليه.'

المتشابهات :

| الكهف: 27 | ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ |

|---|

| الجن: 22 | ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ٣- أنه صلى الله عليه وسلم لا يَدْفَعُ العذابَ عن نفسِه لو كان عَاصيًا لربِّه، قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [23] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ .. ﴾

التفسير :

{ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ} أي:ليس لي مزية على الناس، إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى الله، وبهذاتقوم الحجة على الناس.{ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} وهذا المراد به المعصية الكفرية، كما قيدتها النصوص الأخر المحكمة.

وأما مجرد المعصية، فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة.

وقوله- سبحانه-: إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسالاتِهِ.... استثناء من مفعول لا أَمْلِكُ، وهما قوله قبل ذلك: ضَرًّا وَلا رَشَداً وما يليهما اعتراض مؤكد لنفى الاستطاعة. أى: قل لهم- أيها الرسول الكريم- إنى لا أملك ما يضركم ولا أملك ما ينفعكم، وإنما الذي أملكه هو تبليغ رسالات ربي إليكم، بأمانة واجتهاد.

والبلاغ: مصدر بلّغ، وهو إيصال الكلام أو الحديث إلى الغير، ويطلق على الكلام المبلغ من إطلاق المصدر على المفعول، مثل: «هذا خلق الله» ، و «من» ابتدائية صفة لقوله:

«بلاغا» أى: بلاغا كائنا من جهة الله- تعالى- وأمره. والرسالات: جمع رسالة، وهي ما يرسل إلى الغير من كلام أو كتاب. والمراد بها هنا: تبليغ ما أوحاه الله- تعالى- إلى نبيه للناس.

قال الآلوسى ما ملخصه وقوله: إِلَّا بَلاغاً مِنَ اللَّهِ.... استثناء من مفعول لا أملك ...

وما بينهما اعتراض ... فإن كان المعنى: لا أملك أن أضركم ولا أن أنفعكم، كان استثناء متصلا، كأنه قيل: لا أملك شيئا إلا بلاغا، وإن كان المعنى: لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد، كان منقطعا، أو من باب: لا عيب فيهم غير أن سيوفنا ... أى: أنه من أسلوب تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وقوله وَرِسالاتِهِ عطف على قوله بَلاغاً وقوله:

مِنَ اللَّهِ متعلق بمحذوف وقع صفه له. أى: بلاغا كائنا من الله ... .

ثم بين- سبحانه- بعد ذلك سوء عاقبة من يخالف أمره فقال: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فيما أمرا به، أو نهيا عنه.

فَإِنَّ لَهُ أى: لهذا العاصي نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً أى: فحكمه أن له نار جهنم، وجمع- سبحانه- خالدين باعتبار معنى «من» ، كما أن الإفراد في قوله فَإِنَّ لَهُ باعتبار لفظها.

وقوله: «أبدا» مؤكد لمعنى الخلود. أى: خالدين فيها خلودا أبديا لا نهاية له.

وقوله تعالى : ( إلا بلاغا من الله ورسالاته ) قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : ( لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) ( إلا بلاغا ) ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : ( لن يجيرني من الله أحد ) أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي ، كما قال تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) [ المائدة : 67 ]

وقوله : ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ) أي : أنما أبلغكم رسالة الله ، فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا ، أي لا محيد لهم عنها ، ولا خروج لهم منها .

القول في تأويل قوله تعالى : إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل لمشركي العرب: ( إني لا أملك لكم ضرّا ولا رشدا ) (إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ ) يقول: إلا أن أبلغكم من الله ما أمرني بتبليغكم إياه، وإلا رسالاته التي أرسلني بها إليكم؛ فأما الرشد والخذلان، فبيد الله، هو مالكه دون سائر خلقه يهدي من يشاء ويخذل من أراد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: (إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ ) فذلك الذي أملك بلاغًا من الله ورسالاته.

وقد يحتمل ذلك معنى آخر، وهو أن تكون " إلا " حرفين، وتكون " لا " منقطعة من " إن " فيكون معنى الكلام: قل إني لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالاته؛ ويكون نصب البلاغ من إضمار فعل من الجزاء كقول القائل: إن لا قياما فقعودا، وإن لا إعطاء فردّا جميلا بمعنى: إن لا تفعل الإعطاء فردّا جميلا.

وقوله: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) يقول تعالى ذكره: ومن يعص الله فيما أمره ونهاه، ويكذّب به ورسوله، فجحد رسالاته، فإن له نار جهنم يصلاها(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) يقول: ماكثين فيها أبدًا إلى غير نهاية.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[23] ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ المراد بالمعصية هنا الكفر، كما قيَّدتها النصوص الأخرى المحكمة، وأما مجرد المعصية فلا توجب الخلود في النار، كما أجمع عليه علماء الأمة.

تفاعل

[23] ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ استعذ بالله من عذاب النار.

الإعراب :

- ﴿ إِلَّا بَلاغاً: ﴾

- اداة استثناء. بلاغا: مستثنى بإلا من «رشدا» منصوب وعلامة نصبه الفتحة اي لا املك الا بلاغا من الله. ويجوز ان يكون بدلا من «ملتحدا» و «الا» اداة حصر لا عمل لها اي لن اجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به أو تكون «أن» لا. ومعناه: أن لا أبلغ بلاغا فيكون «بلاغا» منصوبا على المصدر بفعل محذوف من جنسه.

- ﴿ مِنَ اللَّهِ وَرِسالاتِهِ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بصفة محذوفة لبلاغا بمعنى بلاغا كائنا من الله او مستفادا. ورسالاته: معطوفة بالواو على «بلاغا» منصوبة بالكسرة بدلا من الفتحة لانها ملحقة بجمع المؤنث السالم والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة أي لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالات التي أرسلني بها.

- ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ: ﴾

- الواو استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من». يعص: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف آخره- حرف العلة- والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. الله لفظ الجلالة: مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة والواو عاطفة. رسوله: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. وجاء الفعل «يعص» للمفرد على لفظ «من» لا معناها.

- ﴿ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مسبوق بان مقترن بالفاء في محل جزم بمن والفاء واقعة في جواب الشرط. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. له: جار ومجرور متعلق بخبر ان المقدم. نار: اسمها منصوب بالفتحة. جهنم: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث.

- ﴿ خالِدِينَ: ﴾

- حال من «من» لانها بمعنى الجمع وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد.

- ﴿ فِيها أَبَداً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخالدين. ابدا: ظرف زمان يدل على الاستمرار والاستقبال منصوب على الظرفية متعلق بخالدين.'

المتشابهات :

| النساء: 14 | ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 36 | ﴿أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ |

|---|

| الجن: 23 | ﴿إِلَّا بَلَٰغٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : وبعد بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يَملكُ لنفسه ولا لغيره ضَرًّا ولا نفعًا؛ بَيَّنَ هنا أن الذي يملكه هو أن يبلغ ما أمره اللهُ بتبليغه، قال تعالى:

﴿ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فإن له:

1- بكسر الهمزة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بفتحها، والتقدير: فجزاؤه أن له، وهى قراءة طلحة.

مدارسة الآية : [24] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ .. ﴾

التفسير :

{ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ} أي:شاهدوه عيانا، وجزموا أنه واقع بهم،{ فَسَيَعْلَمُونَ} في ذلك الوقت حقيقة المعرفة{ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا} حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادى كما خلقوا أول مرة.

وقوله- سبحانه-: حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً تهديد ووعيد للكافرين بسبب استهزائهم بالمؤمنين، فقد حكى القرآن عن الكفار أنهم قالوا: نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ، وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وقالوا: مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

وحَتَّى هنا حرف ابتداء. وهي متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام، وهو سخرية الكافرين من المؤمنين. وإِذا اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط، وهي في محل نصب بجوابه الذي هو قوله فَسَيَعْلَمُونَ.

والمعنى: أن هؤلاء الكفار لا يزالون على ما هم عليه من غرور وعناد وجحود ... حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب في الدنيا والآخرة فَسَيَعْلَمُونَ حينئذ من هو أضعف جندا وأقل عددا، أهم المؤمنون- كما يزعم هؤلاء الكافرون-؟ أم أن الأمر سيكون على العكس؟ لا شك أن الأمر سيكون على العكس، وهو أن الكافرين في هذا اليوم سيكونون في غاية الضعف والذلة والهوان.

وجيء بالجملة التي أضيف إليها لفظ «إذا» فعلا ماضيا، للتنبيه على تحقق الوقوع.

والآية الكريمة تشير إلى خيبة هؤلاء الكافرين، وتلاشى آمالهم ... فإنهم في هذا اليوم سيفقدون الناصر لهم، كما أنهم سيفقدونه من جهة أنفسهم، لأنهم مهما كثر عددهم، فهم مغلوبون.

وقوله : ( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ) أي : حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا ، هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل ، أي : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية ، وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل .

وقوله: (حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ) يقول تعالى ذكره: إذا عاينوا ما يعدهم ربهم من العذاب وقيام الساعة (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ) أجند الله الذي أشركوا به، أم هؤلاء المشركون به.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[24] ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾ قضى الله أن بعض العباد لا ينهار لديهم الكفر والعناد إلا بعد أن يروا العذاب.

وقفة

[24، 25] قال مقاتل: «لما سمعوا قوله: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾، قال النّضر بن الحارث: متى يكون هذا الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ﴾».

الإعراب :

- ﴿ حَتَّى إِذا رَأَوْا: ﴾

- حرف ابتداء وغاية. اذا: ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه. رأوا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بواو الجماعة وبقيت الفتحة دالة عليه والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة وجملة «رأوا» في محل جر بالاضافة لوقوعها بعد الظرف.

- ﴿ ما يُوعَدُونَ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يوعدون: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل وجملة «يوعدون» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد- الراجع- الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لانه مفعول به التقدير ما يوعدونه من يوم بدر او يوم القيامة.

- ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب والفاء واقعة في جواب الشرط. يعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً: ﴾

- الجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي «يعلمون». من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اضعف: خبر «من» مرفوع بالضمة ولم ينون لانه ممنوع من الصرف على وزن افعل وبوزن الفعل. ناصرا: تمييز منصوب بالفتحة او تكون «من» اسما موصولا مبنيا على السكون في محل نصب مفعولا به للفعل «يعلمون» و «اضعف» خبر مبتدأ محذوف تقديره هو والجملة الاسمية «هو اضعف» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَأَقَلُّ عَدَداً: ﴾

- معطوفة بالواو على «اضعف ناصرا» وتعرب اعرابها اي فسيعلمون حينئذ ذلك.'

المتشابهات :

| مريم: 75 | ﴿فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَدًّاۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾ |

|---|

| الجن: 24 | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : ولَمَّا استضعفوا المؤمنين؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنه سيتبين لهم عند رؤية العذاب من المستضعفون؟ المؤمنون الموحدون لله، أم المشركون الذين لا ناصر لهم ولا معين؟، قال تعالى:

﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [25] :الجن المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا .. ﴾

التفسير :

{ قُلْ} لهم إن سألوك [فقالوا]{ متى هذا الوعد} ؟{ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا} أي:غاية طويلة، فعلم ذلك عند الله.

ثم أمر الله- تعالى- رسوله للمرة الرابعة، أن يعلن للناس أن هذا اليوم الذي يأتى فيه نصر الله للمؤمنين لا يعلمه إلا هو، فقال- تعالى-: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ. أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً....

أى: وقل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء الكافرين إن نصر الله لنا آت لا ريب فيه، وعذاب الله لكم آت- أيضا- لا ريب فيه، ولكني لا أدرى ولا أعلم أيتحقق ذلك في الوقت العاجل القريب، أم يجعل الله- تعالى- لذلك «أمدا» أى: غاية ومدة معينة من الزمان، لا يعلم وقتها إلا هو- سبحانه-.

والمقصود من الآية الكريمة: بيان أن العذاب نازل بهم قطعا ولكن موعده قد يكون بعد وقت قريب، وقد يكون بعد وقت بعيد، لأن تحديد هذا الوقت مرده إلى الله- تعالى- وحده.

يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس : إنه لا علم له بوقت الساعة ، ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد ؟ ( قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ) ؟ أي : مدة طويلة .

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام ، لا يؤلف تحت الأرض ، كذب لا أصل له ، ولم نره في شيء من الكتب . وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها ، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال : يا محمد ، فأخبرني عن الساعة ؟ قال : " ما المسئول عنها بأعلم من السائل " ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري ، فقال : يا محمد ، متى الساعة ؟ قال : " ويحك . إنها كائنة ، فما أعددت لها ؟ " . قال : أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ، ولكني أحب الله ورسوله . قال : " فأنت مع من أحببت " . قال أنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن مصفى ، حدثنا محمد بن حمير ، حدثني أبو بكر بن أبي مريم ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني آدم ، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى ، والذي نفسي بيده ، إنما توعدون لآت "

وقد قال أبو داود في آخر " كتاب الملاحم " : حدثنا موسى بن سهيل ، حدثنا حجاج بن إبراهيم ، حدثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم "

انفرد به أبو داود ثم قال أبو داود :

حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبو المغيرة ، حدثني صفوان ، عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم " . قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

يقول تعالى ذكره لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك: ما أدري أقريب ما يعدكم ربكم من العذاب وقيام الساعة (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ) يعني: غاية معلومة تطول مدتها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[25] ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ حتى رسول الله لا يعلم متى نصر الله!

وقفة

[25] ﴿قُل إِن أَدري أَقَريبٌ ما توعَدونَ أَم يَجعَلُ لَهُ رَبّي أَمَدًا﴾ ألف باء العقيدة السليمة: أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده.

الإعراب :

- ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي: ﴾

- اعربت. ان: مخففة مهملة بمعنى «ما» النافية. أدري: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به- مقول القول-.

- ﴿ أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ: ﴾