الإحصائيات

سورة النساء

| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |

| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |

| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |

| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |

| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

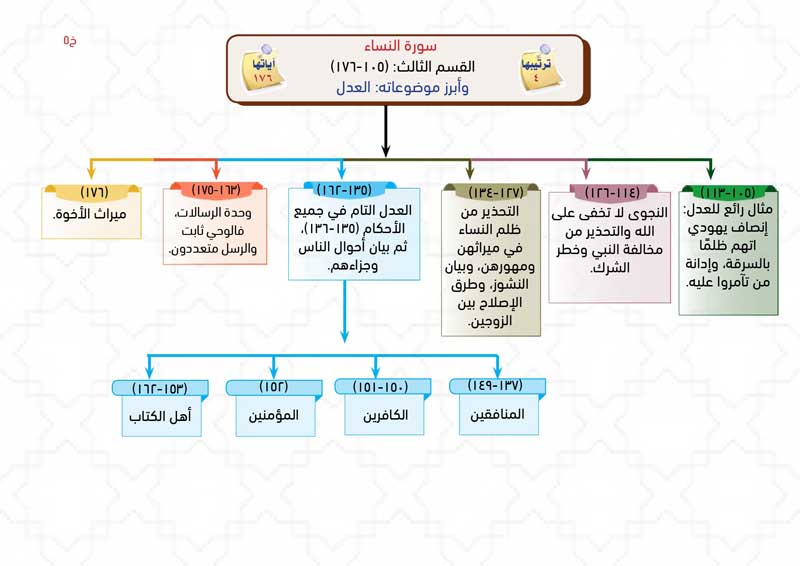

المقطع الأول

من الآية رقم (148) الى الآية رقم (152) عدد الآيات (5)

لمَّا فضحَ اللهُ المنافقينَ بَيَّنَ هنا أنه لا يحبُّ إظهارَ الفضائحِ والقبائحِ إلا من ظُلِمَ، ثُمَّ بيانُ كفرِ أهلِ الكتابِ لمَّا فرَّقُوا بينَ اللهِ ورسلِه فآمنُوا ببعضِ الأنبياءِ وكفرُوا ببعضٍ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (153) الى الآية رقم (154) عدد الآيات (2)

لمَّا ذكرَ اللهُ كفرَ أهلِ الكتابِ بَيَّنَ هنا تعنّتَهم ومطالبتَهم بالمعجزاتِ عنادًا كما فعلُوا معَ موسى عليه السلام، حتى رفعَ اللهُ جبلَ الطورِ فوقَ رؤوسِهم وأخَذَ عليهم العهدَ والميثاقَ أن يعملُوا بالتوراةِ.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة النساء

العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع

أولاً : التمهيد للسورة :

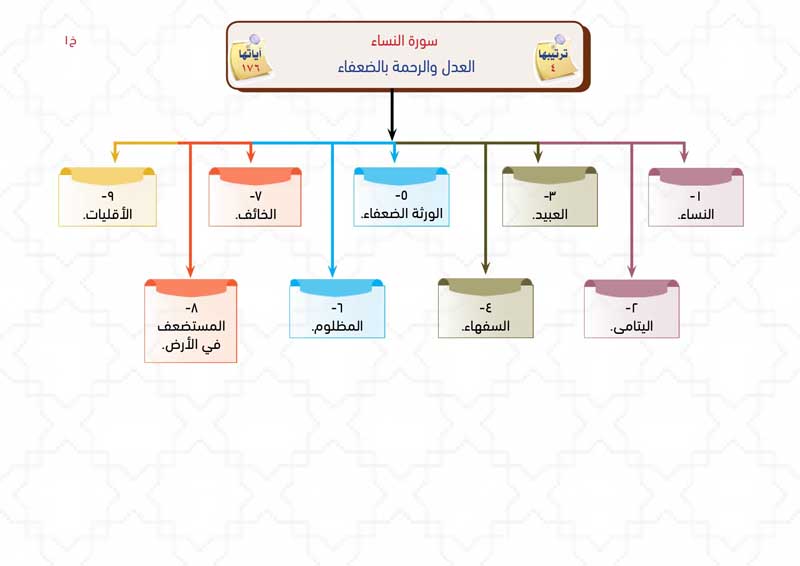

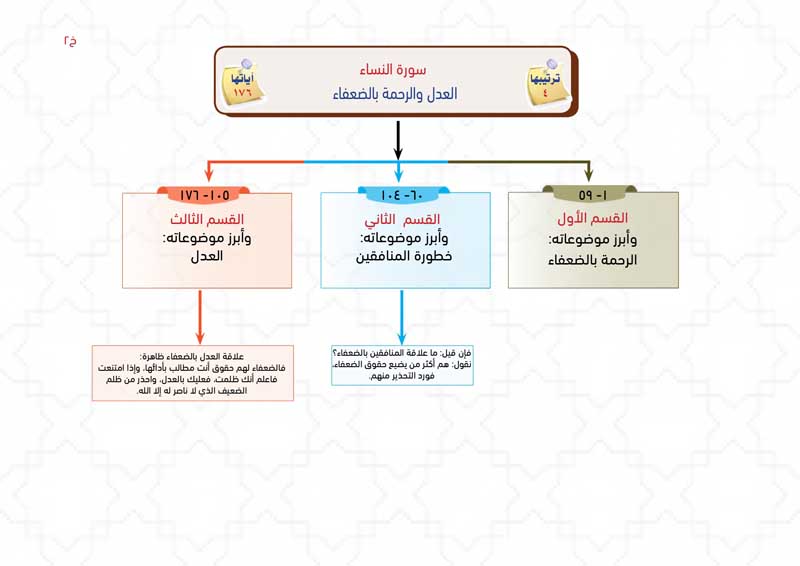

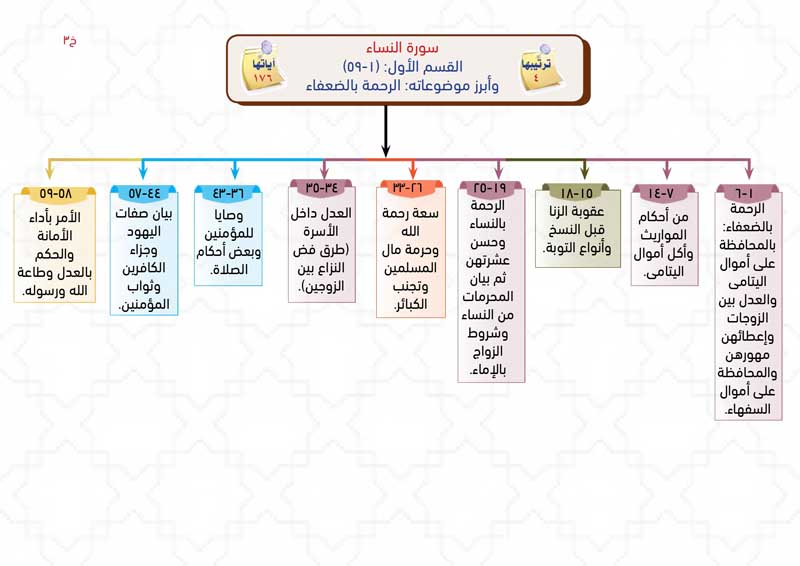

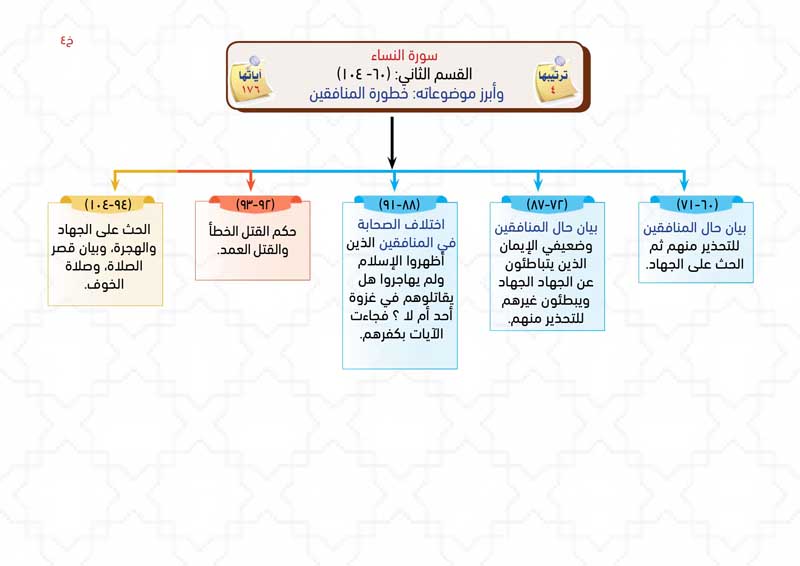

- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.

- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النساء».

- • معنى الاسم :: ---

- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".

- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).

• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.

• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).

• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).

• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.

• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.

• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.

• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).

• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:

- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).

- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).

- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).

- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).

* الإسلام وحقوق النساء:

- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.

• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).

• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).

• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).

• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.

• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).

• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).

• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).

• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).

• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).

• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).

• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).

• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).

• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).

• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).

• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.

• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).

• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).

• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).

• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).

• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.

• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).

• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).

• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).

• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).

• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).

• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).

تمرين حفظ الصفحة : 102

مدارسة الآية : [148] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي:يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله:{ إِلَّا مَن ظُلِمَ} أي:فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعـدم مقابلته أولى، كما قـال تعالى:{ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}{ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه{ سميع} فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن.{ عَلِيمٌ} بنياتكم ومصدر أقوالكم.

وقوله - تعالى -: { لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوۤءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ } نهى للمؤمنين عن الاسترسال فى الجهر بالسوء إلا عندما يوجد المقتضى لهذا الجهر.

وعدم محبته - سبحانه - لشئ كناية عن غضبه على فاعله وعدم رضاه عنه، والجهر بالقول معناه: النطق به فى إعلان، ونشره بين الناس، وإذاعته فيهم فهو يقابل السر والإِخفاء.

والقول السوء: هو الذى يسوء من يقال فيه ويؤذيه فى شرفه، أو عرضه أو غير ذلك مما يلحق به شرا.

والمعنى: لا يحب الله - تعالى - لأحد من عباده أن يجهر بالأقوال السيئة أو الأفعال السيئة، إلا من وقع عليه الظلم فإنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول فى الحدود التى تمكنه من رفع الظلم عنه دون أن يتجاوز ذلك، كأن يجهر الخصم بما ارتكبه خصمه فى حقه من مآثم. وكأن يذكر المظلوم الظالم بالقول السئ فى المجالس العامة والخاصة متحريا البعد عن الكذب والبهتان.

قال القرطبى ما ملخصه: والذى يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه - ولكن مع اقتصاد - إن كان مؤمنا، فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا، وإن كان كافرا فأرسل لسانك وادع بما شئت من الهلكة وبكل دعاء كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: " اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ".

وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه الداعى جهرا، ولم يكن لهذا المجاهر عرض محترم، ولا بدن محترم، ولا مال محترم. وقد روى أبو داود " عن عائشة أنها قالت: سرق لها شئ فجعلت تدعو عليه - أى على السارق - فقال رسول الله صلى الله علي وسلم " لا تسبخى عنه " أى: لا تخففى عنه العقوبة بدعائك عليه. وروى أبو داود - أيضا - عن عمر بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " أى: المماطلة من القادر على دفع الحقوق لأصحابها ظلم يبيح للناس أن يذكروه بالسوء.

وقول السوء بدون مقتض يبغضه الله سواء أكان هذا القول سرا أو جهرا إلا أنه - سبحانه - خص الجهر بالذكر لأنه أشد فحشا، ولأنه أكثر جلبا للعداوة بين الناس، وأشد تأثيرا فى إشاعة الجرائم فى المجتمع، فإن كثرة سماع الناس للكلام السئ. وللقول الماجن، يغرى الكثير منهم بترديد ما سمعوه، وبحكايته فى أول الأمر بشئ من الحياء، ثم لا يلبث هذا الحياء أن يزول بسبب إلف الناس للكثير من الألفاظ النابية، والأقوال السيئة.

وأنت تقرأ القرآن فتراه فى عشرات الآيات يأمر أتباعه بالمداومة على النطق بالكلام الطيب حتى تنتشر بينهم المحبة والمودة.

ومن ذلك قوله - تعالى -:

{ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً }

والخلاصة أن الإِسلام يحب لأتباعه أن يلتزموا النطق بالكلمة الطيبة، ويكره لهم أن يجهروا بالسوء من القول إلا فى حالة وقوع ظلم عليهم، ففى هذه الحالة يجوز لهم أن يجهروا بالسوء من القول حتى يرتدع الظالم عن ظلمه.

والاسثناء فى قوله { إِلاَّ مَن ظُلِمَ } استثناء منقطع، فتكون إلا بمعنى لكن.

أى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن من ظلم له أن يجهر بالسوء لكى يدفع ما وقع عليه من ظلم.

ويحتمل أن يكون متصلا فيكون المعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد إلا ممن ظلم فإنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول لرفع الظلم عنه فيكون الاستثناء من الفاعل المحذوف وهو - من أحد - أو: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم فإنه ليس بخارج عن محبة الله لأن دفع الظلم واجب. فيكون الكلام على تقدير مضاف محذوف.

وقوله: { وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً } تذييل قصد به التحذير من التعدى فى الجهر المأذون فيه، ووعد للمظلوم بأنه - تعالى - يسمع شكواه ودعاءه، ويعلم ظلم ظالمه.

أى: وكان الله سميعا لكل ما يسر به المسرون أو يجهر به المجاهرون، عليما بما يدور فى النفوس من بواعث وهواجس، وسيجازى كل إنسان بأقواله وأعماله، إن خيرا فخير، وإن شراً فشر.

قال [ علي ] بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ) يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد ، إلا أن يكون مظلوما ، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه ، وذلك قوله : ( إلا من ظلم ) وإن صبر فهو خير له .

وقال أبو داود : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : سرق لها شيء ، فجعلت تدعو عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تسبخي عنه " .

وقال الحسن البصري : لا يدع عليه ، وليقل : اللهم أعني عليه ، واستخرج حقي منه . وفي رواية عنه قال : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه .

وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية : هو الرجل يشتمك فتشتمه ، ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه ; لقوله : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) [ الشورى : 41 ] .

وقال أبو داود : حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ، ما لم يعتد المظلوم " .

وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباح ، عن مجاهد في قوله : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) قال : ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضيافته ، فلما خرج أخبر الناس ، فقال : " ضفت فلانا فلم يؤد إلي حق ضيافتي " . فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ، حين لم يؤد الآخر إليه حق ضيافته .

وقال محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) قال : قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فيخرج فيقول : " أساء ضيافتي ، ولم يحسن " . وفي رواية هو الضيف المحول رحله ، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول .

وكذا روي عن غير واحد ، عن مجاهد ، نحو هذا . وقد روى الجماعة سوى النسائي والترمذي ، من طريق الليث بن سعد - والترمذي من حديث ابن لهيعة - كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر قال : قلنا يا رسول الله ، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرونا ، فما ترى في ذلك ؟ قال : " إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ، فاقبلوا منهم ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، سمعت أبا الجودي يحدث ، عن سعيد بن المهاجر ، عن المقدام أبي كريمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أيما مسلم ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله " .

تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أحمد أيضا : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا شعبة ، حدثني منصور ، عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة ، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه ، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه " .

ثم رواه أيضا عن غندر عن شعبة . وعن زياد بن عبد الله البكائي . عن وكيع ، وأبي نعيم ، عن سفيان الثوري - ثلاثتهم عن منصور ، به . وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة ، عن منصور ، به .

ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة ، ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار .

حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا صفوان بن عيسى ، حدثنا محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ; أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي جارا يؤذيني ، فقال له : " أخرج متاعك فضعه على الطريق " . فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق ، فجعل كل من مر به قال : مالك ؟ قال : جاري يؤذيني . فيقول : اللهم العنه ، اللهم أخزه ! قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك ، وقال لا أوذيك أبدا " .

وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب ، عن أبي توبة الربيع بن نافع ، عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان به .

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوسف بن عبد الله بن سلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

القول في تأويل قوله : لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148)

قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الأمصار بضم " الظاء ".

* * *

وقرأه بعضهم: ( إِلا مَنْ ظَلَمَ ) ، بفتح " الظاء ".

* * *

ثم اختلف الذين قرءوا ذلك بضم " الظاء " في تأويله.

فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحب الله تعالى ذكره أن يجْهر أحدُنا بالدعاء على أحد، وذلك عندهم هو " الجهر بالسوء إلا من ظلم "، يقول: إلا من ظلم فيدعو على ظالمه، فإن الله جل ثناؤه لا يكره له ذلك، لأنه قد رخص له في ذلك.

*ذكر من قال ذلك:

10749- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول "، يقول: لا يحب الله أن يدعوَ أحدٌ على أحد، إلا أن يكون مظلومًا، فإنه قد أرخَص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: " إلا من ظلم "، وإن صبر فهو خير له.

10750- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "، فإنه يحب الجهر بالسوء من القول.

10751- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعًا عليمًا "، عذر الله المظلوم كما تسمعون: أن يدْعو.

10752- حدثني الحارث قال، حدثنا أبو عبيد قال، حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدْعُ عليه، ولكن ليقل: " اللهم أعنِّي عليه، اللهم استخرج لي حقي، اللهم حُلْ بينه وبين ما يريد "، (1) ونحوه من الدعاء.

* * *

= فـ" مَنْ"، على قول ابن عباس هذا، في موضع رفع. لأنه وجَّهه إلى أن الجهر بالسوء في معنى الدعاء، واستثنى المظلوم منه. فكان معنى الكلام على قوله: لا يحب الله أن يُجْهر بالسوء من القول، إلا المظلوم، فلا حرج عليه في الجهر به.

وهذا مذهب يراه أهل العربية خطأ في العربية. وذلك أن " مَن " لا يجوز &; 9-345 &; أن يكون رفعًا عندهم بـ " الجهر "، لأنها في صلة " أنْ" ولم ينله الجحد، فلا يجوز العطف عليه. (2) من خطأٍ عندهم أن يقال: (3) " لا يعجبني أن يقوم إلا زيد ".

وقد يحتمل أن تكون " من " نصبًا، على تأويل قول ابن عباس، ويكون قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول "، كلامًا تامًّا، ثم قيل: " إلا من ظلم فلا حرج عليه "، فيكون من استثناء من الفعل، وإن لم يكن قبل الاستثناء شيء ظاهر يستثنى منه، كما قال جل ثناؤه: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ * إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ، [سورة الغاشية: 22-23] ، وكقولهم: " إني لأكره الخصومة والمِراء، اللهم إلا رجلا يريد الله بذلك "، ولم يذكر قبله شيء من الأسماء. (4)

* * *

و " مَن "، على قول الحسن هذا، نصبٌ، على أنه مستثنى من معنى الكلام، لا من الاسم، كما ذكرنا قبل في تأويل قول ابن عباس، إذا وُجِّه " مَن "، إلى النصب، وكقول القائل: " كان من الأمر كذا وكذا، اللهم إلا أن فلانًا جزاه الله خيرًا فَعَل كذا وكذا ".

* * *

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يحب الله الجهرَ بالسوء من القول، إلا من ظُلم فيخبر بما نِيلَ منه.

*ذكر من قال ذلك:

10753- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: هو الرجل ينـزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، فيخرج من عنده فيقول: أساءَ ضيافتي ولم يُحسن!

10754- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن &; 9-346 &; ابن جريج، عن مجاهد: " إلا من ظلم "، قال: إلا من أثَر ما قيل له. (5)

10755- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "، قال: هو الضيف المحوَّل رحلُه، فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول.

* * *

وقال آخرون: عنى بذلك، الرجلَ ينـزل بالرجل فلا يقريه، فينالُ من الذي لم يقرِه.

*ذكر من قال ذلك:

10756- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: " إلا من ظلم "، قال: إلا من ظلم فانتصر، يجهر بالسوء.

10757- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، مثله.

10758- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد= وعن حميد الأعرج، عن مجاهد: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "، قال: هو الرجل ينـزل بالرجل فلا يحسن إليه، فقد رخص الله له أن يقول فيه . (6)

10759- وحدثني أحمد بن حماد الدولابي قال، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد،" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "، قال: هو في الضيافة، يأتي الرجل القوم، فينـزل عليهم، فلا يضيفونه. رخَّص الله له أن يقول فيهم. (7)

10760- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن مجاهد في قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول " الآية، قال: ضاف رجل رجلا فلم يؤدِّ إليه حق ضيافته، فلما خرج أخبر الناس، فقال: " ضفتُ فلانًا فلم يؤدّ حق ضيافتي"! فذلك جهرٌ بالسوء إلا من ظلم، حين لم يؤدِّ إليه ضيافته.

10761- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج، قال مجاهد: إلا من ظلم فانتصر، يجهر بسوء. قال مجاهد: نـزلت في رجل ضاف رجلا بفلاةٍ من الأرض فلم يضفه، فنـزلت: " إلا من ظلم "، ذكر أنه لم يضفه، لا يزيد على ذلك.

* * *

وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من ظلم فانتصر من ظالمه، فإن الله قد أذن له في ذلك.

*ذكر من قال ذلك:

10762- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "، يقول: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من أحدٍ من الخلق، ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظُلم، فليس عليه جناح.

= فـ" مَن "، على هذه الأقوال التي ذكرناها، سوى قول ابن عباس، في موضع نصب على انقطاعه من الأول. والعرب من شأنها أن تنصب ما بعد " إلا " في الاستثناء المنقطع.

* * *

فكان معنى الكلام على هذه الأقوال، سوى قول ابن عباس: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ولكن من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما نٍيل منه، أو ينتصر ممن ظلمه.

* * *

وقرأ ذلك آخرون بفتح " الظاء ": ( إِلا مَنْ ظَلَمَ ) ، وتأولوه: لا يحب الله الجهرَ بالسوء من القول، إلا من ظلم فلا بأس أن يُجْهر له بالسوء من القول.

*ذكر من قال ذلك:

10763- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد: كان أبي يقرأ: ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظَلَمَ ) ، قال ابن زيد: يقول: إلا من أقام على ذلك النفاق، فيُجهر له بالسوء حتى ينـزع. قال: وهذه مثل: وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ ، أن تسميه بالفسق= بَعْدَ الإِيمَانِ ، بعد إذ كان مؤمنًا= وَمَنْ لَمْ يَتُبْ ، من ذلك العمل الذي قيل له= فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، [سورة الحجرات: 11] ، قال: هو شرٌّ ممن قال ذلك. (8)

10764- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَلم " ، فقرأ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ حتى بلغ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . ثم قال بعد ما قال: هم في الدرك الأسفل من النار= مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ، ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظَلَمَ ) ، قال: لا يحب الله أن يقول لهذا: " ألست نافقت؟ ألست المنافق الذي ظلمتَ وفعلت وفعلت؟"، من بعد ما تاب=" إلا من ظلم "، إلا من أقام على النفاق. قال: وكأن أبي يقول ذلك له، ويقرأها: ( إِلا مَنْ ظَلَمَ ) .

* * *

= فـ" مَنْ" على هذا التأويل نَصْبٌ لتعلقه بـ " الجهر ".

* * *

وتأويل الكلام، على قول قائل هذا القول: لا يحب الله أن يجهر أحد لأحد من المنافقين بالسوء من القول، إلا من ظلم منهم فأقام على نفاقه، فإنه لا بأس بالجهر له بالسوء من القول.

* * *

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: ( إِلا مَنْ ظُلِمَ ) بضم " الظاء "، لإجماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتها، وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتح.

* * *

فإذ كان ذلك أولى القراءتين بالصواب، فالصواب في تأويل ذلك: لا يحب الله، أيها الناس، أن يجهر أحدٌ لأحد بالسوء من القول=" إلا من ظلم "، بمعنى: إلا من ظلم، فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء عليه. (9)

وإذا كان ذلك معناه، دخل فيه إخبار من لم يُقْرَ، أو أسيء قراه، أو نيل بظلم &; 9-350 &; في نفسه أو ماله= غيرَه من سائر الناس. (10) وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم: أن ينصره الله عليه، لأن في دعائه عليه إعلامًا منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له.

* * *

وإذْ كان ذلك كذلك، فـ" مَن " في موضع نصب، لأنه منقطع عما قبله، وأنه لا أسماء قبله يستثنى منها، فهو نظير قوله: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ * إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ [سورة الغاشية: 22-23] .

* * *

وأما قوله: " وكان الله سميعًا عليمًا "، فإنه يعني: " وكان الله سميعًا "، لما تجهرون به من سوء القول لمن تجهرون له به، وغير ذلك من أصواتكم وكلامكم=" عليمًا "، بما تخفون من سوء قولكم وكلامكم لمن تخفون له به فلا تجهرون له به، محص كل ذلك عليكم، حتى يجازيكم على ذلك كله جزاءَكم، المسيء بإساءته، والمحسن بإحسانه. (11)

----------------------

الهوامش :

(1) في المخطوطة: "اللهم حل بيني وبين ما يريد" ، وما في المطبوعة أشبه بالصواب.

(2) في المطبوعة: "لأنها في صلة"أن" ، و"أن" لم ينله الجحد" ، بزيادة"أن" ، وما في المخطوطة صواب محض.

(3) في المطبوعة: "من الخطأ عندهم" ، وأثبت ما في المخطوطة.

(4) انظر معاني القرآن للفراء 1 : 293 ، 294.

(5) في المطبوعة: "آثر" بمد الهمزة ، وهو خطأ."أثر الحديث يأثره": حكاه ورواه وتحدث به. ومنه: "قول مأثور" ، أي: يخبر الناس به بعضهم بعضًا ، وينقله خلف عن سلف.

(6) الأثر: 10758 -"إبراهيم بن أبي بكر المكي الأخنسي" ، سمع طاوسا ومجاهدًا. وروى عنه ابن أبي نجيح وابن جريج مترجم في التهذيب.

وكان في المخطوطة: "إبراهيم عن أبي بكير" ، وفي الإسناد الذي يليه: 10759: "إبراهيم ابن أبي بكير". وهذا اختلاف مشكل.

ففي الإسناد الأول كما في المخطوطة ، لم أعرف من يكون"إبراهيم".

أما "أبو بكير" ، ففيهم"أبو بكير مرزوق التيمي الكوفي" ، يروي عن مجاهد ، مضى برقم: 4305 ، وليس هذا فيما أرجح.

وأما "إبراهيم بن أبي بكير" في الإسناد الثاني ، فمنهم: "إبراهيم بن أبي بكير" ذكره البخاري في الكبير 1 / 1 / 277 في ترجمة"إبراهيم أبو بكير" ، وكأنه خطأ من ناسخ حذف"بن"= و"إبراهيم بن أبي بكير بن إبراهيم" مترجم في ابن أبي حاتم 1 / 1 / 90 ، وكلاهما لم يذكر لأحد منها رواية عن مجاهد.

فمن أجل هذا صح عندي أنه الذي في المطبوعة هو الصواب إن شاء الله؛ لرواية"إبراهيم بن أبي بكر" عن مجاهد ، ورواية ابن نجيح عنه.

(7) الأثر: 10759 - كان في المخطوطة: "إبراهيم بن أبي بكير". وانظر التعليق على الأثر السالف.

(8) في المطبوعة: "هو أشر ممن قال ذلك له" ، والذي في المخطوطة صواب محض.

(9) في المطبوعة: "أسيء إليه" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب لأنه أراد أن يضمن"يسيء" ، معنى"يبغي عليه" ، فألحق بها حرف الثانية ، كأنه قال: بما أسيء إليه بغيًا عليه.

(10) في المطبوعة: "عنوة من سائر الناس" ، وهو لا معنى له. والصواب ما في المخطوطة. وقوله: "غيره" منصوب مفعول به للمصدر"إخبار" ، وسياق الكلام: دخل فيه إخبار من لم يقر ... غيره من سائر الناس" ، أي يخبر غيره من سائر الناس بما أصابه ونيل منه.

(11) انظر تفسير"سميع" و"عليم" فيما سلف من فهارس اللغة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[148] ويدل مفهومها: أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر، والكلام الطيب اللين.

وقفة

[148] تأمل سر التعبير بقوله: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾، ولم يقل: (لا تجهروا بالسوء)، ما الذي يوحيه لك هذا التعبير؟

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ يريد الله أن يحمي آذان المجتمع من قول السوء والألفاظ الرديئة؛ لأن الناس تتكلم بما تسمع، والنطق بالكلمة السيئة سيرهق أجيالًا قادمة؛ لأن من يسمع يردد، ويلقي إلى غيره فينشر، فينتشر السوء كالوباء، ويتحمل الوزر من نطق به أول مرة.

عمل

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ من الجهر بالسوء بغير حق (ريتويت) retweet لمعلومات لا تعرف عنها شيئًا، وقد تكون في عرض أخيك المسلم؛ فاحذر.

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ قيل: هو الرجل ينزل بالرجل، فلا يحسن ضيافته، فيخرج من عنده فيقول: «أساء ضيافتي، ولم يحسن».

وقفة

[148] كلمة (القول) في القرآن لها معنيان: 1- الحديث والكلام: وهو الأكثر، ومنه: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: 29]، ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾. 2- العذاب: ومنه قوله: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: 16].

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيئ ليشفي غضبه، حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد.

وقفة

[148]﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ حجة المظلوم -وإن لم يسمعها أحد- فإن الله يسمعها وقادر على الانتصار لها.

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يُرْجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم.

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ كأن كل الصرخات غير مُستساغ سماعها إلا صرخة (المظلوم) يجب أن تدوي ليُسمع صداها؛ فما أشد تلك النبرات على قلب الظالم! وإن تظاهر بالتغطرس عليها.

لمسة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ استعمل القرآن كلمة الجهر بالسوء، والجهر هو ما يصل إلى أسماع الناس، فنُهينا عن التلفظ بالكلام السيئ، وقيَّده بالقول؛ لأنه أضعف أنواع الأذى، فدلَّنا ذلك على أن السوء بالفعل أشد تحريمًا؛ لأنه أشد من القول.

وقفة

[148] ما أرحم الله بعباده حيث لم يجمع على المظلوم ظلمًا وصمتًا! بل أباح له عرض الظالم حتى لو كره ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾.

عمل

[148] اجعل كل كلماتك اليوم طيبة جميلة؛ ككلمات الترحيب والاحتفاء، وذكر الله تعالى والدعوة للخير حتى تكون لك عادة؛ فإن الله يحب ذلك ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾.

عمل

[148] تذكر كلمة سيئة تعود عليها لسانك، واستبدل بها كلمة جميلة، ثم عود لسانك عليها ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾.

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ استحباب المداومة على قول الخير، مع استشعار أن الله يسمعك.

وقفة

[148] ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر والكلام الطيب اللين.

وقفة

[148] الإيمان عقيدة وأدب وسلوك ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾.

وقفة

[148] ﴿إلَّا مَن ظُلِمَ﴾ كأن كل ذنب قد يغتفر إلا ذنب الظلم، لأن الظلم هو تحرق قلب غيرك وليس بيده أن يفعل شيئًا معك.

وقفة

[148] ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ أي: إلا جهر المظلوم؛ فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه.

وقفة

[148] ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ قال السعدي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشکی منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: 40].

عمل

[148] ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ لا تنكر عن المظلوم أن يتحدث عن من ظلمه.

وقفة

[148] ﴿وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ هذا التذييل مقصود به التحذير من التعدي في الجهر بالسوء المأذون فيه ووعد للمظلوم بأن الله تعالى يسمع شكواه ودعاءه، ويعلم ظلم ظالمه له.

وقفة

[148] ﴿وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ حجة المظلوم وإن لم يسمعها أحد؛ فإن الله سامعها، وقادر على الانتصار لها.

الإعراب :

- ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ: ﴾

- لا: نافية لا عمل لها. يحب: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. الجهر: مفعول به منصوب بالفتحة. بالسوء: جار ومجرور متعلق بالجهر.

- ﴿ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «السوء». إلّا: اداة استثناء. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء حلت محل المستثنى بالّإ المقدر أي إلّا جهر من ظلم. ظلم: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل: ضمير مستر فيه جوازا تقديره: هو. وجملة «ظُلِمَ» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً: ﴾

- تعرب إعراب «وَكانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً» الواردة في الآية الكريمة السابقة. '

المتشابهات :

| النساء: 148 | ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ |

|---|

| النساء: 58 | ﴿إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ |

|---|

| النساء: 134 | ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّـهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قوله تعالى لا يحب الله الجهر الآية أخرج هناد بن السرى في كتاب الزهد عن مجاهد قال أنزلت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم في رجل أضاف رجلا بالمدينة فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه فرخص له أن يثني عليه بما أولاه '

- المصدر أسباب النزول للواحدي

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [148] لما قبلها : ولَمَّا فضحَ اللهُ عز وجل المنافقينَ في الآيات السابقة بذكر صفاتهم؛ بَيَّنَ هنا أنه لا يحبُّ إظهارَ الفضائحِ والقبائحِ إلا في أحوال معينة، قال تعالى:

﴿ لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

القراءات :

ظلم:

قرئ:

1- مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

2- مبنيا للفاعل، وهى قراءة ابن عباس، وابن عمر، وابن جبير، وعطاء بن السائب، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابن أبى إسحاق، ومسلم بن يسار، والحسن بن المسيب، وقتادة، وأبى رجاء.

مدارسة الآية : [149] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ .. ﴾

التفسير :

ثم قال تعالى:{ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ} وهذا يشمل كل خير قوليّ وفعليّ، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب.{ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ} أي:عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن عفا لله عفا الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه، فلهذا قال:{ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} أي:يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك، بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى، وحض على العفو والصفح وفعل الخير فقال: { إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوۤءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً }.

أى: إن تظهروا - أيها الناس - { خَيْراً } من طاعة وبر وقول حسن، وفعل حسن، أو { تُخْفُوهُ } أى، تخفوا هذا الخير بأن تعملوه سرا { أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوۤءٍ } بأن تصفحوا عمن أساء إليكم، يكافئكم الله - تعالى - على ذلك مكافأة حسنة، ويتجاوز عن خطاياكم، { فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً } أى: كثير العفو عن العصاة مع كمال قدرته على مؤاخذتهم ومعاقبتهم فاقتدوا بهذه الصفات الحميدة لتنالوا محبة الله ورضاه.

فالآية الكريمة تدعو الناس إلى الإِكثار من فعل الخير سواء أكان سرا أو جهرا، كما تدعو إلى العفو عن المسيئين إليهم.

قال ابن كثير: وفى الحديث الصحيح: " ما نقص مال من صدقة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ".

وقال الفخر الرازى: اعلم أن معاقد الخير على كثرتها محصورة فى أمرين: صدق مع الحق وخلق مع الخلق. والذى يتعلق بالخلق محصور فى قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم.

فقوله. { إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ } إشارة إلى إيصال النفع إليهم. وقوله: { أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوۤءٍ } إشارة إلى فدع الضرر عنهم. فدخل فى هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر.

وقوله : ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ) أي : إن تظهروا - أيها الناس - خيرا ، أو أخفيتموه ، أو عفوتم عمن أساء إليكم ، فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه ، فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال : ( إن الله كان عفوا قديرا ) ; ولهذا ورد في الأثر : أن حملة العرش يسبحون الله ، فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك . ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : " ما نقص مال من صدقة ، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ، ومن تواضع لله رفعه الله " .

القول في تأويل قوله : إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149)

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه (12) " إن تبدوا " أيها الناس=" خيرًا "، يقول: إن تقولوا جميلا من القول لمن أحسن إليكم، فتظهروا ذلك شكرًا منكم له على ما كان منه من حسن إليكم (13) =،" أو تخفوه "، يقول: أو تتركوا إظهار ذلك &; 9-351 &; فلا تبدوه (14) =" أو تعفوا عن سوء "، يقول: أو تصفحوا لمن أساءَ إليكم عن إساءته، فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به=" فإن الله كان عفوًّا "، يقول: لم يزل ذا عفوٍ عن خلقه، يصفح عمن عصَاه وخالف أمره (15) =" قديرًا "، يقول: ذا قدرة على الانتقام منهم. (16)

وإنما يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده، مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إيّاه.

يقول: فاعفوا، أنتم أيضًا، أيها الناس، عمن أتى إليكم ظلمًا، ولا تجهروا له بالسوء من القول، وإن قدرتم على الإساءة إليه، كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم، وأنتم تعصونه وتخالفون أمره.

* * *

وفي قوله جل ثناؤه: " إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوًا قديرًا "، الدلالةُ الواضحةُ على أن تأويل قوله: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ ، بخلاف التأويل الذي تأوله زيد بن أسلم، (17) في زعمه أن معناه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأهل النفاق، إلا من أقام على نفاقه، فإنه لا بأس بالجهر له بالسوء من القول. وذلك أنه جل ثناؤه قال عَقِيب ذلك: " إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء "، ومعقولٌ أن الله جل ثناؤه لم يأمر المؤمنين بالعفو عن المنافقين على نفاقهم، ولا نهاهم أن يسمُّوا من كان منهم معلنَ النفاق " منافقًا ". بل العفو عن ذلك، مما لا وجه له معقول. لأن " العفو " المفهوم، إنما هو صفح المرء عما له قبل غيره من حق. وتسمية المنافق باسمه ليس بحق لأحد قِبَله، فيؤمر بعفوه عنه، وإنما هو اسم له. وغير مفهوم الأمرُ بالعفو عن تسمية الشيء بما هو اسمه.

------------------

الهوامش :

(12) في المطبوعة والمخطوطة: "يعني بذلك" ، والسياق يقتضي ما أثبت.

(13) انظر تفسير"الإبداء" فيما سلف 5 : 582.

(14) انظر تفسير"الإخفاء" فيما سلف 5 : 582.

(15) انظر تفسير"عفا" و"عفو" فيما سلف 2 : 503 / 3 : 371 / 7 : 215 ، 327 / 8 : 426 / 9 : 102. وفي المطبوعة والمخطوطة: "يصفح لهم عمن عصاه" ، والصواب حذف"لهم" ، إذ لا مكان لها.

(16) انظر تفسير"قدير" فيما سلف ص: 298 ، تعليق: 1 ، والمراجع هناك.

(17) انظر الأثران رقم: 10763 ، 10764.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[149] الآية ترغيب في فعل الخير سرًّا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار؛ لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة.

وقفة

[149] في هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له؛ ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية.

اسقاط

[149] العفو عن الآخرين سببٌ لعفو الله عنك ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾.

عمل

[149] اعف اليوم عمن ظلمك بقول أو فعل ونحوه؛ فإنك إذا عفوت عفا الله عنك ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾.

وقفة

[149] ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ﴾ أي: عمن ساءكم في أبدانكم، وأموالكم، وأعراضكم، فمن عفا لله عفا الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه.

وقفة

[149] ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ﴾ من عفا لله؛ عفا الله عنه، والجزاء من جنس العمل.

وقفة

[149] ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا عن الناس عفا الله عنه.

وقفة

[149] ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ بَيَّنَ الله في هذه الآية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى؛ وكفى بذلك حثًّا عليه.

وقفة

[149] حض المظلوم على العفو -حتى وإن قدر- كما يعفو الرب سبحانه مع قدرته على عقاب عباده ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾.

عمل

[149] إذا تبيَّنت لك الإساءة وأصبحتَ قادرًا على أن تقتصَّ؛ فتذكَّر أنكَ عبدٌ للهِ مُسيء، واعفُ عن خلق الله، لعلَّ الله يعفو عنك ﴿أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾.

وقفة

[149] ﴿فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا﴾ اســم الله (الـعفو): الذي يمحو الذنب كله وكأنه لم يكن.

الإعراب :

- ﴿ إِنْ تُبْدُوا خَيْراً: ﴾

- إن: حرف شرط جازم. تبدوا: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الافعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. خيرا: مفعول به منصوب بالفتحة المنونه لأنه نكرة.

- ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ: ﴾

- الجملتان: معطوفتان بحرفي العطف «أَوْ» على «تُبْدُوا» وتعرب إعرابها. والهاء في «تُخْفُوهُ» ضمير متصل في محل نصب مفعول به. عن سوء: جار ومجرور متعلق بتعفوا.

- ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ: ﴾

- الفاء: رابطة لجواب الشرط. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسمها منصوب للتعظيم بالفتحة. وجملة «فَإِنَّ اللَّهَ مع خبر إنّ» جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم.

- ﴿ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً: ﴾

- كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود الى لفظ الجلالة. عفوّا: خبر «كانَ» منصوب بالفتحة المنونة. قديرا: صفة- نعت- للموصوف «قَدِيراً» منصوب مثله بالفتحة المنونه، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لكان والجملة الفعلية «كانَ عَفُوًّا قَدِيراً» في محل رفع خبر «ان». '

المتشابهات :

| النساء: 149 | ﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ |

|---|

| النساء: 43 | ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ |

|---|

| النساء: 99 | ﴿فَأُولَـٰئِكَ عَسَى اللَّـهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [149] لما قبلها : ولَمَّا نَهَى الله عز وجل عن الجَهرِ بالسُّوء، ورخَّص فيه لِمَن ظُلِم؛ ندَب هنا المرخَّصَ لهم إلى العفوِ وقولِ الخيرِ، قال تعالى:

﴿ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [150] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ .. ﴾

التفسير :

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد:مؤمنٌ بالله وبرسله كلِّهم وكتبه، وكافرٌ بذلك كله.

وبقي قسم ثالث:وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إنْ هذا إلا مجرد أماني. فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله.

فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه، ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى الله وعادى جميع رسله، كما قال تعالى:مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ الآيات.

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن، ولهذا قال:

ثم بين - سبحانه - رذائل أهل الكتاب وأباطيلهم وسوء مصيرهم بعد حديثه القريب عن المنافقين.. فقال - تعالى - { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } بأن يجحدوا وحدانية الله، وينكروا صدق رسله - عليهم الصلاة والسلام - { وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } أى يريدون أن يفرقوا بين الإِيمان بالله - تعالى - وبين الإِيمان برسله، بأن يعلنوا إِيمانهم بوجود الله - تعالى - وأنه خالق هذا الكون، إلا أنهم يكفرون برسله أو ببعضهم.

قال القرطبى: نص - سبحانه - على أن التفريق بين الإِيمان بالله والإِيمان برسله كفر، وإنما كان كفراً لأن الله سبحانه - فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا رسالة الرسل فقد ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التى أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع - سبحانه - وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله فى الإِيمان بهم كفر.

وقوله - تعالى - { وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ } حكاية لما نطقوا به من كفر وجحود. أى. ويقولون على سبيل التبجح والعناد: نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم كما قال اليهود نؤمن بموسى والتوراة ونكفر بما وراء ذلك. وكما قال النصارى. نؤمن بعيسى والإِنجيل ونكفر بما سوى ذلك.

وقوله { وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلاً } أى ويريدون بقولهم هذا أن يتخذوا بين الإِيمان بالبعض والكفر بالبعض طريقا يسلكونه، ودينا يتبعونه مع أنه لا واسطة ببينهما قطعا، لأن الرسل جميعا قد بعثهم الله - تعالى - لدعوة الناس إلى توحيده، وإخلاص العبادة له ونشر مكارم الأخلاق فى الأرض. فمن كفر بواحد منهم كفر بهم جميعا.

يتوعد [ تبارك و ] تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى ، حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان ، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض ، بمجرد التشهي والعادة ، وما ألفوا عليه آباءهم ، لا عن دليل قادهم إلى ذلك ، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود - عليهم لعائن الله - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام ، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم ، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران ، والمجوس يقال : إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ، ثم كفروا بشرعه ، فرفع من بين أظهرهم ، والله أعلم .

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء ، فقد كفر بسائر الأنبياء ، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض ، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا ، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية ; ولهذا قال تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ) فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله ( ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) أي : في الإيمان ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ) أي : طريقا ومسلكا .

القول في تأويل قوله : إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا (150)

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " إن الذين يكفرون بالله ورسله "، من اليهود والنصارى=" ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله "، بأن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه، ويزعموا أنهم افتروا على ربهم. (18) وذلك هو معنى إرادتهم التفريقَ بين الله ورسله، بنِحْلتهم إياهم الكذب والفريةَ على الله، وادِّعائهم عليهم الأباطيل=" ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض "، يعني (19) أنهم يقولون: " نصدِّق بهذا ونكذِّب بهذا "، كما فعلت اليهود من تكذيبهم عيسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم، وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. وكما فعلت النصارى من تكذيبهم محمدًا صلى الله عليه وسلم، وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم=" ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا "، يقول: ويريد المفرِّقون بين الله ورسله، الزاعمون أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أن يتخذوا بين أضعاف &; 9-353 &; قولهم: " نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض "=" سبيلا "، يعني: طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها، والبدعة التي ابتدعوها، يدعون أهل الجهل من الناس إليه. (20)

--------------------

الهوامش :

(18) في المطبوعة: "ويزعمون أنهم ..." والصواب من المخطوطة.

(19) "ونكفر ببعض" تمام الآية ، لم يكن في المخطوطة ولا المطبوعة ، ولكن سياقه يقتضي إثباتها.

(20) انظر تفسير"السبيل" فيما سلف من فهارس اللغة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[150] يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى؛ حيث فرَّقوا بين الله ورسله في الإيمان؛ فآمنوا ببعض الأنبياء، وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادهم إلى ذلك؛ فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية.

لمسة

[150] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّـهِ﴾ استعمل القرآن كلمة (يكفرون) بصيغة المضارع، وليس كفروا بالماضي؛ لأن الكفر متجدد ومستمر، لأنهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذمِّ وصبغهم بصفة الكفر وجعلها سربالًا لا يغادرهم.

وقفة

[150] ﴿وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ يقول اليهود: نؤمن بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمد، والنصارى يقولون: نؤمن بالله وبموسی وعیسی ونكفر بمحمد.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ: ﴾

- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «إِنَّ». يكفرون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة والواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل، وجملة «يَكْفُرُونَ» صلة الموصول. وخبر «إِنَّ» في الآية الكريمة التالية.

- ﴿ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: ﴾

- جار ومجرور للتعظيم متعلق بيكفرون. ورسوله: معطوفة بواو العطف على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جرّه الكسرة. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا: ﴾

- ويريدون: معطوفة بواو العطف على «يكفروا» وتعرب مثلها. أن: حرف مصدرية ونصب. يفرقوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه: حذف النون لانه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة و «إِنَّ» المصدرية وما تلاها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل «يريد».

- ﴿ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ: ﴾

- ظرف مكان متعلق بيفرقوا منصوب بالفتحة وهو مضاف. لفظ الجلالة: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة. ورسوله: معطوفة بواو العطف على لفظ الجلالة مجرور بالكسرة. والهاء: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه بمعنى بين إيمانهم بالله تعالى ورسله.

- ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ: ﴾

- ويقولون: معطوفة بواو العطف على «يُرِيدُونَ» وتعرب إعراب «يَكْفُرُونَ». نؤمن: فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. ببعض: جار ومجرور متعلق بنؤمن: وجملة «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ» في محل نصب مفعول به «مقول القول».

- ﴿ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا: ﴾

- ونكفر ببعض: معطوفة بواو العطف على «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ» وتعرب إعرابها. ويريدون أن يتخذوا: تعرب إعراب «وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا».

- ﴿ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا: ﴾

- ظرف مكان متعلق منصوب بيتخذون بالفتحة وهو مضاف ذلك: ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. اللام: للبعد والكاف: للخطاب. سبيلا: مفعول به منصوب بالفتحة. '

المتشابهات :

| آل عمران: 21 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّـهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ |

|---|

| النساء: 150 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّـهِ وَرُسُلِهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [150] لما قبلها : وبعد الحديث عن المنافقين؛ ينتقل الحديث هنا إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، إذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبَيَّنَ اللهُ أن الكفر به كفر بالكل؛ لأنه ما من نبيٍّ إلا وقد أمر قومه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء، قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [151] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا .. ﴾

التفسير :

( أُولَئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ حَقًّا ) وذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر.

ووجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الإيمان به- أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها، ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافر فقال:( وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ) كما تكبروا عن الإيمان بالله، أهانهم بالعذاب الأليم المخزي.

وقوله { أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً } إخبار عن سوء مصيرهم، وشناعة عاقبتهم.

أى: أولئك الموصوفون بتلك الصفات القبيحة هم الكافرون الكاملون فى الكفر، الراسخون فى ظلماته، وأعتدنا أى وهيأنا وادخرنا للكافرين جميعا عذابا يهينهم ويذلهم جزاء كفرهم وجحودهم.

وقوله { حَقّاً } مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، وعامله محذوف أى: أولئك الكافرون حق ذلك حقا. ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف. أى أولئك هم الكافرون كفرا حقا أى: كفرا كاملا لا شك فى وقوعه منهم وانغماسهم فيه.

هذا هو شأن الكافرين بالله ورسله، وتلك هى عاقبتهم أما المؤمنين الصادقون فقد بشرهم الله بقوله:

ثم أخبر تعالى عنهم ، فقال : ( أولئك هم الكافرون حقا ) أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به ; لأنه ليس شرعيا ، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره ، وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه ، لو نظروا حق النظر في نبوته .

وقوله : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله ، وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه ، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته ، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة ، وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه ، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي : ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ) [ البقرة : 61 ] في الدنيا والآخرة .

فقال جل ثناؤه لعباده، منبهًا لهم على ضلالتهم وكفرهم: " أولئك هم الكافرون حقًّا " ، يقول: أيها الناس، هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم، هم أهل الكفر بي، المستحقون عذابي والخلود في ناري حقًّا. فاستيقنوا ذلك، ولا يشككنَّكم في أمرهم انتحالهم الكذب، ودعواهم أنهم يقرُّون بما زعموا أنهم به مقرُّون من الكتب والرسل، فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذَبَةٌ. وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل، هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي يزعم أنه به مصدق، وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدّق ببعض ذلك وكذَّب ببعض، فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد، ومن جحد نبوة نبي فهو به مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء، وزعموا أنهم مصدقون ببعض، مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون، لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم، فهم بالله وبرسله= الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون، والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون= كافرون، (21) فهم الجاحدون وحدانية الله ونبوّة أنبيائه حق الجحود، المكذبون بذلك حق التكذيب. فاحذروا أن تغتروا بهم وببدعتهم، فإنا قد أعتدنا لهم عذابًا مهينًا.

* * *

وأما قوله: " وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا "، فإنه يعني: " وأعتدنا " لمن جحد بالله ورسوله جحودَ هؤلاء الذين وصفت لكم، أيها الناس، أمرَهم من أهل الكتاب، ولغيرهم من سائر أجناس الكفار (22) =" عذابًا "، في الآخرة=" مهينًا "، يعني: يهين من عُذِّب به بخلوده فيه. (23)

* * *

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

10765- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرِّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقًّا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا "، أولئك أعداء الله اليهود والنصارى. آمنت اليهود بالتوراة وموسى، وكفروا بالإنجيل وعيسى. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى، وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فاتخذوا اليهودية والنصرانية، وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رُسله.

10766- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله "، يقولون: محمد ليس برسولٍ لله! وتقول اليهود: عيسى ليس برسولٍ لله! (24) فقد فرَّقوا بين الله وبين رسله=" ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض "، فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض.

10767- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج قوله: " إن الذين يكفرون بالله ورسله " إلى قوله: " بين ذلك سبيلا "، قال: اليهود والنصارى. آمنت اليهود بعُزَير وكفرت بعيسى، وآمنت النصارى بعيسى وكفرت بعزَير. وكانوا يؤمنون بالنبيّ ويكفرون بالآخر=" ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا "، قال: دينًا يدينون به الله.

---------------

الهوامش :

(21) سياق هذه الجملة: "فهم بالله وبرسله ... كافرون" ، وما بينها فصل في صفة هؤلاء الرسل.

(22) انظر تفسير"أعتد" فيما سلف 8 : 103 ، 355.

(23) انظر تفسير"مهين" فيما سلف: ص163 ، تعليق : 4 ، والمراجع هناك.

(24) في الموضعين ، في المخطوطة والمطبوعة: "برسول الله" ، والسياق يقتضي ما أثبت.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[151] ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ عرَّف جزئي الجملة المبتدأ (أولئك) والخبر (الكافرون) لتأكيد قصر صفة الكفر عليهم، تقول لإنسان: أنت البطل؛ فقد جعلت البطولة له دون غيره، كذلك عندما نقول: ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فهذا يعني أننا نزلنا غيرهم من الكفرة منزلة العدم؛ لما تمتع به هؤلاء من أوصاف الكفر.

وقفة

[151] ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ من الكافرون حقًّا؟! قال ابن كثير: «والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي، تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعًا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية».

وقفة

[151] ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ لماذا وصفهم بقوله (حقًا)؟ ذلك لأنهم أكفر من غيرهم، فقد بعث إليهم الرسل، وأنزلت عليهم الكتب، بخلاف غيرهم من الكفار، الذين لم يأتهم رسول، ولم ينزل عليهم كتاب.

وقفة

[151] ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ الجزاء من جنس العمل! کما استهانوا بمن کفروا بهم من الأنبياء، فقد سلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي.

تفاعل

[151] ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ استعذ بالله من عذابه الآن.

وقفة

[151] ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾ لا يذكر الله عز وجل الكفر والكافرين، إلا ويذكر جزاءه في نفس الآية، ولا يحيلها إلى آية أخرى.

الإعراب :

- ﴿ أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ: ﴾

- الجملة الاسمية في محل رفع خبر «إِنَّ» الواردة في الآية الكريمة السابقة. أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ أول والكاف: حرف خطاب. هم: ضمير الغائبين المنفصل مبني على السكون وقد حرك بالضم لاشباع الميم في محل رفع مبتدأ ثان. الكافرون: خبر «هُمُ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة الاسمية «هُمُ الْكافِرُونَ» في محل رفع خبر أولئك.

- ﴿ حَقًّا: ﴾

- مفعول مطلق منصوب بالفتحة المنونة وهو تأكيد لمضمون الجملة. أي: حق ذلك حقا ويجوز أن تكون صفة لمصدر «الكافرين» اي هم الذين كفروا كفرا حقا.

- ﴿ وَأَعْتَدْنا: ﴾

- أي وقد أعددنا. الواو: حالية. اعتدنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم للتفخيم والتعظيم. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة «أَعْتَدْنا وما بعدها» في محل نصب حال. وقد ابدلت الدال الأولى في «أَعْتَدْنا» تاء.

- ﴿ لِلْكافِرِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأعتدنا وعلامة جرّ الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد.

- ﴿ عَذاباً مُهِيناً: ﴾

- مفعول به منصوب بالفتحة المنونة. مهينا: صفة- نعت- لعذابا منصوب بالفتحة. '

المتشابهات :

| النساء: 37 | ﴿وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ |

|---|

| النساء: 151 | ﴿أُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [151] لما قبلها : وبعد الآية السابقة؛ جاءت هذه الآية؛ لئلَّا يُتوهَّم أنَّ مرتبة هؤلا الكفَّار الذين وصَفَهم اللهُ تعالى متوسِّطةٌ بين الإيمانِ والكُفر، قال تعالى:

﴿ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [152] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ .. ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام.{ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ} من رسله، بل آمنوا بهم كلهم، فهذا هو الإيمان الحقيقي، واليقين المبني على البرهان.{ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ} أي:جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح، وقول حسن، وخلق جميل، كُلٌّ على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم،{ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} يغفر السيئات ويتقبل الحسنات.

{ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ } حق الإِيمان وآمنوا { وَرُسُلِهِ } جميعا { وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ } أى: لم يفرقوا فى الإِيمان بين رسول ورسول بل آمنوا بهم جميعا.

{ أُوْلَـٰئِكَ } الذين استقر الإِيمان الكامل فى قلوبهم، والذين وصفهم الله - تعالى - بتلك الأوصاف الحميدة { سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ } الله - تعالى - { أُجُورَهُمْ } التى وعدهم بها { وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } أى: وكان الله وما زال كثير المغفرة والرحمة لمن هذه صفاتهم، وتلك نعوتهم.

والتعبير بسوف لتأكيد الأجر الذى وعدهم الله به، وللدلالة على أنه كائن لا محاولة وإن تراخى. وبذلك تكون الآيات الكريمة قد قابلت بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين؛ ليقلع الناس عن الكفر والمعاصى، ويستجيبوا لأوامر الله لينالوا رضاه.

ثم حكى - سبحانه - جانبا من الأسئلة المتعنتة التى كان اليهود يوجهونها إلى النبى صلى الله عليه وسلم ومن النعم التى أنعم - سبحانه - بها عليهم ومن المنكرات التى قالوها وفعلوها، ومن العقوبات التى عاقبهم الله بها بسبب ظلمهم وفسوقهم.. استمع إلى القرآن وهو يحكى كل ذلك فيقول: { يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ...أَجْراً عَظِيماً }.

وقوله : ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ) يعني بذلك : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله ، كما قال تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله [ وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ] ) [ البقرة : 285 ] .

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل ، فقال : ( أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ) على ما آمنوا بالله ورسله ( وكان الله غفورا رحيما ) أي : لذنوبهم أي : إن كان لبعضهم ذنوب .

القول في تأويل قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152)

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: والذين صدقوا بوحدانية الله، وأقرّوا بنبوة رسله أجمعين، وصدّقوهم فيما جاءوهم به من عند الله من شرائع دينه=" ولم يفرقوا بين أحد منهم "، يقول: ولم يكذّبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم، ولكنهم أقرُّوا أن كل ما جاءوا به من عند ربهم حق=" أولئك "، يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم من المؤمنين بالله ورسله=" سوف يؤتيهم "، يقول: سوف يعطيهم (25) =" أجورهم "، يعني: جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله وشرائع دينه، وما جاءت به من عند الله (26) =" وكان الله غفورًا "، يقول: ويغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما سلف له من آثامه، فيستر عليه بعفوه له عنه، وتركه العقوبة عليه، فإنه لم يزل لذنوب المنيبين إليه من خلقه غفورًا=" رحيمًا "، يعني ولم يزل بهم رحيمًا، بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيل الحق، وتوفيقه إياهم لما فيه خلاص رِقابهم من النار. (27)

------------------

الهوامش :

(25) انظر تفسير"الإيتاء" فيما سلف من فهارس اللغة.

(26) انظر تفسير"الأجر" فيما سلف ص: 341 ، تعليق: 6 ، والمراجع هناك.

(27) انظر تفسير"غفور" و"رحيم" فيما سلف من فهارس اللغة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[152] مدح أمة محمد! شبهوا الإيمان بالأنبياء جميعًا بمَثَل قريب، وأنهم مثل الولاة الذين يرسلهم السلطان إلى البلاد، والكتب التي جاءوا بها كمثل القوانين التي تصدر إدارة الدولة بالعمل بها، (ولا حرج في ضرب الأدنى مثلًا للأعلى)، فكل والٍ يحتَرم لأنه من قِبَل السلطان، وكل قانون يُعمَل به لأنه منه، وإن كان الأخير ينسخ ما قبله، فالتفرقة إما من جهل هذه الحقيقة، وهو جهل حقيقة الرسالة والكتب المنزلة، وإما من اتباع الهوى وإيثاره على طاعة الله ورسله، فالمؤمنون يعرفون حقيقة الرسالة، وبها يعرفون الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم.

وقفة

[152] لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعًا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾.

تفاعل

[152] ﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ استبشر الآن.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا: ﴾

- الواو: عاطفة. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. آمنوا: صلة الموصول: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق للتعظيم بآمنوا. ورسله: معطوف بواو العطف على لفظ الجلالة مجرور وعلامة جرّه الكسر. والهاء: ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُوا: ﴾

- الواو: حرف عطف. لم: حرف نفي وجزم وقلب. يفرقوا: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه: حذف النون. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل، والألف فارقة.

- ﴿ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ: ﴾

- ظرف مكان متعلق بيفرقوا منصوب بالفتحة وهو مضاف. أحد: مضاف اليه مجرور بالكسر. منهم: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «أَحَدٍ» و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بمن البيانية.

- ﴿ أُولئِكَ سَوْفَ: ﴾

- أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف للخطاب. سوف: حرف استقبال.

- ﴿ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ: ﴾

- يؤتي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وهم: ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به أول أجورهم: مفعول به ثان منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر بالاضافة. وجملة «سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ» في محل رفع خبر المبتدأ «أُولئِكَ» والجملة الاسمية «أُولئِكَ مع خبرها» في محل رفع خبر المبتدأ «الَّذِينَ».

- ﴿ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً: ﴾

- الواو: استئنافية. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: اسم «كانَ» مرفوع للتعظيم بالضمة. غفورا: خبر «كانَ» منصوب بالفتحة المنونة. رحيما صفة- نعت- لغفورا منصوب مثله. ويجوز أن تعرب خبرا ثانيا لكان. '

المتشابهات :

| البقرة: 285 | ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ |

|---|

| البقرة: 136 | ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ |

|---|

| آل عمران: 84 | ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ |

|---|

| النساء: 152 | ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَـٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [152] لما قبلها : ولَمَّا ذكَر اللهُ عز وجل حالَ الذين يؤمنون ببعض ويَكفُرون ببعض؛ ذكَر هنا حالَ الذين يَجمعون في الإيمانِ بين الجميع، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

القراءات :

يؤتيهم:

قرئ:

1- بالياء، ليعود على اسم الله قبله، وهى قراءة حفص.

2- بالنون، وهى قراءة الباقين.

مدارسة الآية : [153] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ .. ﴾

التفسير :

هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم. وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر، ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن الرسول، لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم،{ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا} وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا، مجرد دعوى لا دليل عليها ولا مناسبة، بل ولا شبهة، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى:{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به. من سؤالهم له رؤية الله عيانا، واتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم. ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة، حتى رفع الطور من فوق رءوسهم وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري. ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق. ومن قولهم:إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل شُبِّه لهم غيره، فقتلوا غيره وصلبوه. وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه، وبصدهم الناس عن سبيل الله، فصدوهم عن الحق، ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي. وبأخذهم السحت والربا مع نهي الله لهم عنه والتشديد فيه. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يُجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به ليكتفى بذلك شرهم وينقمع باطلهم، وكل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها، دالة ومقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها، وأحال على مواضعها وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها. وقوله:{ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} يحتمل أن الضمير هنا في قوله:{ قَبْلَ مَوْتِهِ} يعود إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد، وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟"ويحتمل أن الضمير في قوله:{ قَبْلَ مَوْتِهِ} راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى:وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار. فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة. يقتل الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن وَلِمَا دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك، لِعِلْمِنَا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل.

ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى { يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ }.. الخ ذكروا روايات منها: ما أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا أنت بالألواح من عند الله حتى نصدقك. فأنزل الله - تعالى - { يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ }. إلى قوله { وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً } وعن السدى: قالت اليهود: يا محمد، إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء كما جاء به موسى.

وعن قتادة: أنهم سألوه أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتبا، تأمر بتصديقه واتباعه.

والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة، بدليل سياق الأيات الكريمة التى ذكرت أوصافا تنطبق عليهم، وبدليل ما ذكرناه فى سبب نزول الآيات.

والمعنى يسألك اليهود يا محمد على سبيل التعنت والعناد، أن تنزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا جملة كما جاء موسى لآبائهم بالتوراة مكتوبة فى الألواح جملة. أو يسألونك أن تنزل على رجال منهم بأعيانهم كتبا من السماء تأمرهم بتصديقك، وسؤالهم هذا مقصدهم من ورائه التعنت والجحود، ولو كانوا يريدون الإِيمان حقا لما وجهوا إليك هذه الأسئلة المتعنتة؛ لأن الأدلة القاطعة قد قامت على صدقك.

وعبر بالمضارع فى قوله { يَسْأَلُكَ } لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا السؤال، حتى لكأن السامع يراهم، وللدلالة على تكرار أسئلتهم وتجددها المرة تلو الأخرى بدون حياء أو خجل.

وقوله: { فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذٰلِكَ فَقَالُوۤاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً } بيان للون من رذائلهم وقبائحهم، وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما لحقه منهم من أذى وسوء أدب.

والفاء فى قوله { فَقَدْ سَأَلُواْ } معطوفة على جملة محذوفة والتقدير: لا تبتئس يا محمد من أقوال هؤلاء اليهود، ولا تهتم بأسئلتهم، فتلك سنشنة قديمة معروفة عن آبائهم، فقد سأل آباؤهم موسى أسئلة أكبر من ذلك فقالوا له: أرنا الله جهرة أى رؤية ظاهرة بحيث نعاينه ونشاهده بأبصارنا ويطلب إلينا الإِيمان بك. ويصح أن تكون الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر، وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله: { فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذٰلِكَ } ، جواب لشرط مقدر معناه (إن استكبرت ما سألوك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك) وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم فى أيام موسى وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم، وراضين بسؤالهم. ومضاهين لهم فى التعنت.

أى: أن حاضر هؤلاء اليهود الذين يعيشون معك يا محمد كماضى آبائهم الأقدمين، وأخلاق الأبناء صورة من أخلاق الآباء، وجميعهم لا يبغون من سؤالهم الاهتداء إلى الحق وإنما يبغون إعنات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والإِساءة إليهم.

والفاء فى قوله: { فَقَالُوۤاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً } تفسيرية كما فى قولهم: توضأ فغسل وجهه.

وقوله { جَهْرَةً } من الجهر الذى هو ضد الإخفاء. يقال جهر البئر - كمنع - واجتهرها، إذا أظهر ماءها. وجهر الشئ: كشفه، وجهر الرجل: رآه بلا حجاب.

أى: أرنا الله جهارا عيانا بحاسة البصر فيكون قوله { جَهْرَةً } مفعولا مطلقا، لأن لفظ { جَهْرَةً } نوع من مطلق الرؤية فيلاقى عامله فى الفعل.

ويصح أن يكون حالا من المفعول الأول أى: أرنا الله مجاهرين معاينين وقوله: { فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ } بيان للعقوبة التى حلت بهم نتيجة سوء أدبهم وجرأتهم على خالقهم وعلى أنبيائهم.

والصاعقة - كما يقول ابن جرير -: كل أمر هائل رآه الرائى أو عاينه أو أصابه، حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل صوتا كان ذلك أو نارا أو زلزلة أو رجفة.

وقال الراغب: الصاعقة على ثلاثة أوجه: الموت كقوله:

{ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ }

والعذاب كقوله:

{ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ }

والنار كقوله:

{ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ }

وما ذكره - سبحانه إنما هى أشياء حاصلة من الصاعقة؛ فإن الصاعقة هى الصوت الشديد فى الجو، ثم يكون منه نار فقط، أو عذاب، أو موت، وهى فى ذاتها شئ واحد. وهذه الأشياء تأثيرات منها.

ويبدو أن المراد بالصاعقة هنا: ذلك الصوت الشديد المجلجل المزلزل المصحوب بنار هائلة، والذى كان من آثاره أن صعقوا: أى خروا مغشيا عليهم أو هلكوا، بسبب ظلمهم وعنادهم وفسوقهم عن أمر الله.

وقوله: { ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذٰلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَاناً مُّبِيناً } بيان لنوع ثالث من جرائمهم، ولمظهر من مظاهر رحمة الله بهم.

أى: أن هؤلاء الذين سألوا موسى رؤية الله جهرة، أخذتهم الصاعقة عقوبة لهم على ظلمهم، لم يرتدعوا ولم ينزجروا، بل لجوا فى طغيانهم وضلالهم فاتخذوا العجل معبودا لهم من دون الله { مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ } أى من بعد ما جاءتهم الدلائل القاطعة على وحدانية الله وصدق أنبيائه.

وقوله: { فَعَفَوْنَا عَن ذٰلِكَ } أى. عفونا عن اتخاذهم العجل إلها بعد أن تابوا وأقلعوا عن عبادته، لأن التوبة تجب ما قبلها.

وقوله. { وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَاناً مُّبِيناً } أى. أعطينا موسى بفضلنا ومنتنا حججا بينات ومعجزات باهرات، وقوة وقدرة على الانتصار على من خالفه و (ثم) فى قوله. { ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ } للتراخى الرتبى؛ لأن اتخاذهم العجل إلها أعظم جرما مما حكاه الله عنهم من جرائم قبل ذلك.

وقوله { مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ } بيان لفرط ضلالهم وانطماس بصيرتهم، لأنهم لم يعبدوا العجل عن جهالة، وإنما عبدوه من بعد ما وصلت إلى أسماعهم وعقولهم الدلائل الواضحة وعلى وحدانية الله، وعلى أن عبادة العجل لا يقدم عليها إنسان فيه شئ من التعقل وحسن الإِدراك.

واسم الإِشارة فى قوله { فَعَفَوْنَا عَن ذٰلِكَ } يعود إلى اتخاذ العجل معبودا من دون الله.

والجملة الكريمة حض لليهود المعاصرين للعهد النبوى على الدخول فى الإِسلام فإنهم متى فعلوا ذلك غفر الله لهم ما سلف من ذنوبهم كما غفر لآبائهم بعد أن تابوا من عبادة العجل.

هذا، وما حكته هذه الآية الكريمة من جرائم بنى إسرائيل بصورة مجملة قد جاء مفصلا فى مواطن أخرى ومن ذلك قوله - تعالى -:

{ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوۤاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

قال محمد بن كعب القرظي ، والسدي ، وقتادة : سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء . كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة .

قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان ، بتصديقه فيما جاءهم به . وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد ، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك ، كما هو مذكور في سورة " سبحان " : ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) [ الإسراء : 90 ، 93 ] الآيات . ولهذا قال تعالى : ( فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) أي : بطغيانهم وبغيهم ، وعتوهم وعنادهم . وهذا مفسر في سورة " البقرة " حيث يقول تعالى : ( وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) [ البقرة : 55 ، 56 ] .