الإحصائيات

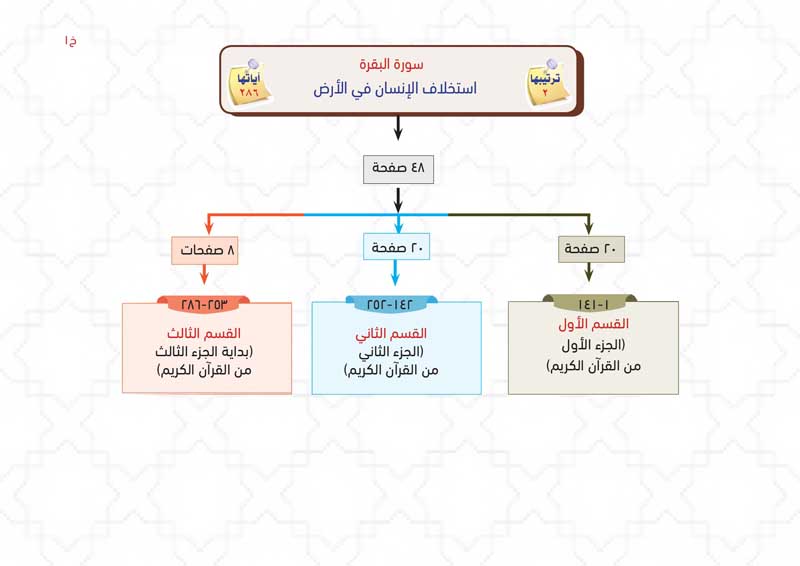

سورة البقرة

| ترتيب المصحف | 2 | ترتيب النزول | 87 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 48.00 |

| عدد الآيات | 286 | عدد الأجزاء | 2.40 |

| عدد الأحزاب | 4.80 | عدد الأرباع | 19.25 |

| ترتيب الطول | 1 | تبدأ في الجزء | 1 |

| تنتهي في الجزء | 3 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 1/29 | آلم: 1/6 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (253) الى الآية رقم (254) عدد الآيات (2)

بعدَ ذكرِ الكثيرِ من الرسلِ وأنَّه ﷺ منهم بَيَّنَ اللهُ هنا أنَّهم متفاضلونَ، خَصَّ بعضَهم بمناقبَ ليست لغيرِهم، ثُمَّ حَثَّ على النفقةِ والجهادِ بالمالِ بعدَ الحديثِ عن الجهادِ بالنفسِ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (255) الى الآية رقم (256) عدد الآيات (2)

لمَّا ذَكَرَ اللهُ الشفاعةَ، بَيَّنَ هنا أنَّه لن يشفع أحدٌ لأحدٍ إلا بإذنِه تعالى، (آيةُ الكرسي أعظمُ آيةٍ في القرآن)، وأنَّه لا إكراهَ على الدُّخولِ في الدِّينِ، ووجوب الكفرِ بالطَّاغوت والإيمانِ باللهِ، =

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة البقرة

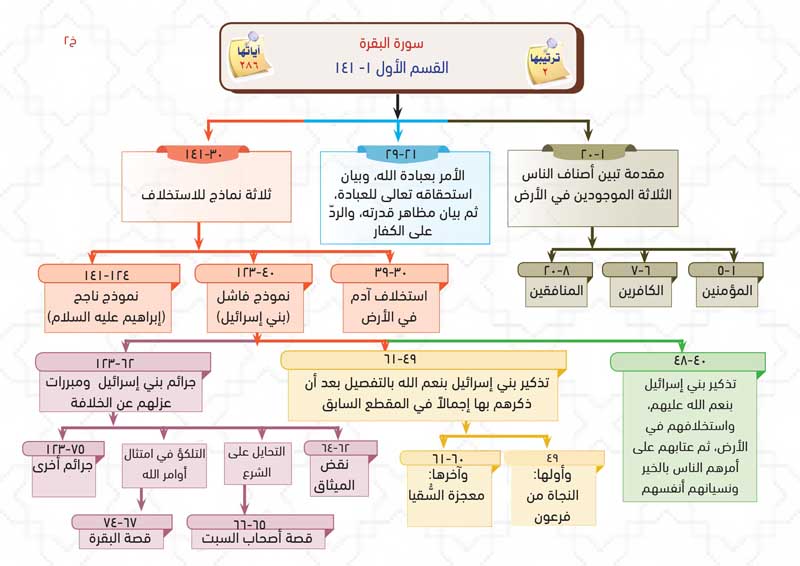

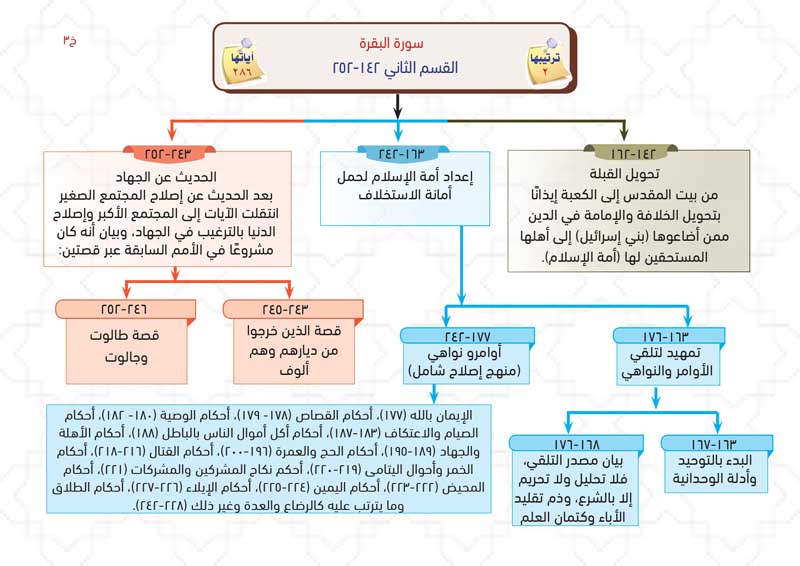

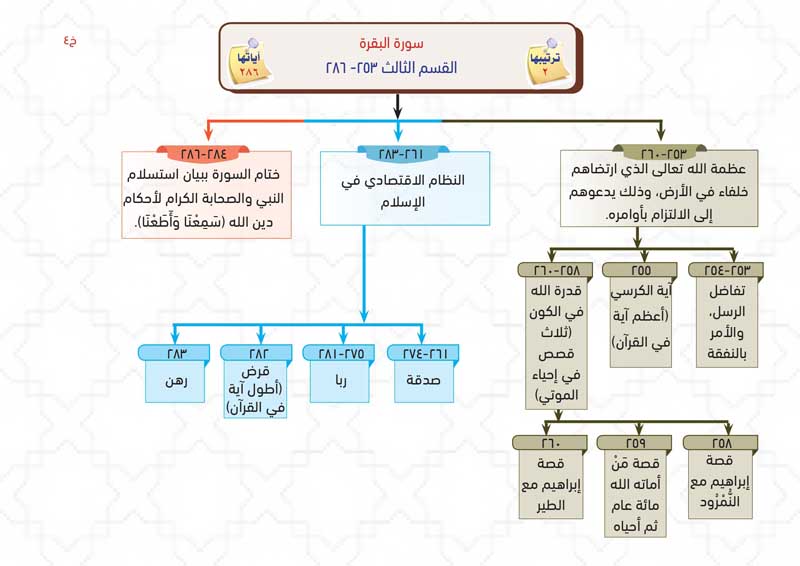

استخلاف الإنسان في الأرض/ العبادة/ الإسلام لله تعالى

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فلماذا سميت السورة بالبقرة؟: قد يتساءل البعض لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ قد يجيب البعض بأنها سميت كذلك لأنّ قصة البقرة جاءت في هذه السورة. فنقول: إنَّ هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة، فلماذا سميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ العناوين دلالة الاهتمام، فهذه إشارة إلى أهمية هذه القصة، أو أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة.

- • ليست مجرد قصة:: لم تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) مجرد قصة من قصص بني إسرائيل، ولكنها تجسيد لحال بني إسرائيل مع أوامر الله، تلكأ في تنفيذ أوامر الله، تعنت، وتشدد، وتحايل، ومماطلة، وجدال، وجحود، وعناد. وهذا في غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على الاستجابة ﻷوامر الله، فقد تضمنت الكثير من التشريعات والأحكام، فكأن الاسم شعار للمؤمنين ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة، لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولهذا خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (285).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة البقرة»، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين».

- • معنى الاسم :: البقرة: حيوان معروف، لحمه يؤكل ولبنه يشرب، والزهراوان: المُنيرتان المُضيئتان، واحدتها زهراء.

- • سبب التسمية :: سميت سورة البقرة؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها، ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة غيرها، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين»؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: وتسمى أيضًا «سَنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه، فسميت بذلك تعظيمًا لشأنها، و«فُسطاط القرآن» والفسطاط هو المدينة الجامعة، لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: وجوب الاستجابة لأوامر لله، والاستسلام الكامل لأحكامه، والانقياد والإذعان لها.

- • علمتني السورة :: أن هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا أحكامه، ولاهدايته: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

- • علمتني السورة :: تكريم الله للإنسان بسجود الملائكة له، وتعليمه أسماء جميع الأشياء، وإسكانه الجنة، واستخلافه في الأرض: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود لم يعلموا من التوراة إلا التلاوة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».

• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». ففي حرَّ يوم القيامة الشديد، عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، تأتي سورة البقرة لتظلل على صاحبها.تأمل كيف أنّ سورتي البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:« يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ:" اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». زَادَ أَحْمَد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَينِ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ»، فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ».

• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة البقرة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق

• أول سورة نزلت في المدينة.

• أول سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة من أصل 29 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة ﴿الم﴾ من أصل 6 سور افتتحت بذلك.

• هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة.

• تحتوي على أعظم آية (آية الكرسي)، وأطول آية (آية الدين).

• تحتوي على آخر آية نزلت -على الراجح- وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (281).

• كثرة أحكامها، قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: «فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر».

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستقبل أوامر الله بـ "سمعنا وأطعنا"، وأن نحذر من: "سمعنا وعصينا".

• أن نرتبط بكتاب الله علمًا وتدبرًا وعملًا؛ لنصل إلى الهداية ونبتعد عن طريق الغواية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (2).

• أن نتحلى بصفات المتقين، ومنها: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله، الإيمان باليوم الِآخر: ﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...﴾ (2-5).

• أن نحذر من صفات المنافقين، ومنها: لا يعترفون بأخطائهم، يصرون على الذنوب، يمثلون أمام الناس أنهم مصلحون وهم المفسدون، يخادعون أنفسهم (8-20).

• أن نبتعد عن الكبر؛ فالكبر هو معصية إبليس: ﴿... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ...﴾ (34).

• أن نمتثل أوامر الله تعالى ونحذر من وساوس الشيطان: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...﴾ (35، 36).

• أن نحذر الذنوب، فبذنبٍ واحد خرج أبونا من الجنة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (36).

• أن نسارع بالتوبة كما فعل أبونا آدم عليه السلام (37).

• أن نتجنب الأخطاء التي وقعت من بني إسرائيل، ولا نفعل مثل ما فعلوا (40-123).

• أن نذكِّر الناس ونرشدهم إلى الخير؛ ولا ننسى أنفسنا من ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ (44). • أن نختار كلماتنا بعناية شديدة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (83).

• أن نسارع بالاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (131)، وأن نحذر عناد بني إسرائيل وجدالهم.

• أن نكثر من ذكر الله تعالى وشكره حتى نكون من الذاكرين: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (152).

• أن نقول: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (156).

• أن نكثر التأمل والتفكر في خلق الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (164).

• أن نأتي كل أمر من أمورنا من الطريق السهل القريب: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (189).

• أن نبادر في قضاء فريضة الحج، ونحرص على عدم الرفث والفسوق والجدال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...﴾ (197).

• أن نحذر من خطوات الشيطان ووساوسه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (208).

• أن نحسن الظن بالله وبما قدَّره لنا في حياتنا، حتى لو أننا كرهناه فهو بالتأكيد خير لنا، فكل أقداره عز وجل خير: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ...﴾ (216).

• أن نبتعد عن الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ...﴾ (219).

• أن نحافظ على الصلاة تحت أي ظرف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (238).

• ألا نَمُن على أحد أنفقنا عليه، ولا نؤذيه، ولا ننتظر الأجر إلا من الله: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ...﴾ (262).

• أن نحذر الربا، ونبتعد عنه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ...﴾ (275-279).

• أن نصبر على المعسر الذي لم يستطع القضاء، أو نسقط عنه الدين كله أو بعضه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (280).

• أن نقول لكل ما جاء به الرسول عن ربنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (285)، بلا جدال، ولا نقاش، ولا تكاسل.

تمرين حفظ الصفحة : 42

مدارسة الآية : [253] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى .. ﴾

التفسير :

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس، ودعائهم الخلق إلى الله، ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام، فمنهم من كلمه الله كموسى بن عمران خصه بالكلام، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين{ وآتينا عيسى ابن مريم البينات} الدالات على نبوته وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه{ وأيدناه بروح القدس} أي:بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به، وقيل أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله{ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات} الموجبة للاجتماع على الإيمان{ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر} فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة، ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا، فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب، وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة، فإذا وجدت اضمحل كل سبب، وزال كل موجب، فلهذا قال{ ولكن الله يفعل ما يريد} فإرادته غالبة ومشيئته نافذة، وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته، ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستواء والنزول والأقوال، والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية. فائدة:كما يجب على المكلف معرفته بربه، فيجب عليه معرفته برسله، ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم، ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة، منها:أنهم رجال لا نساء، من أهل القرى لا من أهل البوادي، وأنهم مصطفون مختارون، جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار، وأنهم سالمون من كل ما يقدح في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية، وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف، وأن الله تعالى خصهم بوحيه، فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافر، ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله، ودلائل هذه الجمل كثيرة، من تدبر القرآن تبين له الحق

الإشارة بتلك في قوله: تِلْكَ الرُّسُلُ إلى جماعة الرسل الذين تقدم ذكرهم في السورة والذين أرسلهم الله- تعالى- لهداية البشر، وأمرنا- سبحانه- بالإيمان بهم.

أى أولئك الرسل الذين أرسلناهم لهداية الناس فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ أى جعلنا لبعضهم مناقب وخصائص ومزايا لم تتوافر للبعض الآخر.

وتِلْكَ مبتدأ والرُّسُلُ عطف بيان لتلك. وجملة فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ هي الخبر. وكانت الإشارة باللفظ الدال على البعيد، لبيان سمو مكانة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وأنهم هم المصطفون الأخيار.

ثم بين- سبحانه- بعض مظاهر التفضيل فقال: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ أى منهم من فضله الله بتكليمه إياه كموسى- عليه السلام- فقد وردت آيات صريحه في ذلك، منها قوله- تعالى-: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً وقوله- تعالى-: قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي وقوله- تعالى- وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ.

ثم قال- سبحانه-: وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ أى: ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل مراتب سامية ومنازل عالية.

قيل كإبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، وإدريس الذي رفعه الله مكانا عليا، وداود الذي آتاه الله النبوة والملك.

والذي عليه المحققون من العلماء والمفسرين أن المقصود بقوله- تعالى- وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ هو سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم لأنه هو صاحب الدرجات الرفيعة والمعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة والرسالة العامة الناسخة لكل الرسالات قبلها.

وقد صرح صاحب الكشاف بذلك فقال: قوله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ أى ومنهم من رفعه الله على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم درجات كثيرة. الظاهر أنه أراد محمدا صلّى الله عليه وسلّم لأنه هو المفضل عليهم، حيث أوتى ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر. لو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتى الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى، لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم، يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال فيكون أفخم من التصريح، وسئل الخطيئة عن أشعر الناس، فذكر زهيرا والنابغة ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث، أراد نفسه، ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره .

ثم قال- تعالى-: وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

الْبَيِّناتِ: هي المعجزات الظاهرة البينة. وروح القدس: هو جبريل- عليه السلام- والروح هنا بمعنى الملك الخاص. القدس أصل معناه الطهارة، وهو يطلق على الطهارة المعنوية وعلى الخلوص والنزاهة. فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة. قيل القدس اسم الله كالقدوس فإضافة روح إضافة للتشريف أى روح من ملائكة الله.

والمعنى: وأعطينا عيسى بن مريم الآيات الباهرات، والمعجزات الواضحات كإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وإخبار قومه بما يأكلونه ويدخرونه في بيتهم، وفضلا عن هذا فقد قويناه بجبريل- عليه السلام- لأن عيسى- عليه السلام- قد عاش حياته محاربا من أعدائه الرومان ومن قومه الذين أرسل إليهم وهم بنو إسرائيل ولم يؤذن له بالقتال ليدافع عن نفسه بل تولى الله- تعالى- الدفاع عنه بجنده الذين من بينهم جبريل- عليه السلام-.

قال الزمخشري: فإن قلت لم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت: لما أوتيا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة ولقد بين الله وجه التفضيل حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من الآيات. لما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر في باب التفضيل. هذا دليل بين على أن من زيد تفضيلا بالآيات منهم فقد فضل على غيره. ولما كان نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم هو الذي أوتى منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمها كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع» .

وقال الإمام القرطبي ما ملخصه: هذه الآية نثبت التفاضل بين الأنبياء وهناك أحاديث تقول: «لا تخيرونى على موسى» و «لا تخيروا بين الأنبياء» و «لا تفضلوا بين الأنبياء» أى لا تقولوا فلان خير من فلان، ولا فلان أفضل من فلان فكيف الجمع؟ فالجواب أن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل أو أن قوله هذا من باب الهضم والتواضع. أو المراد النهى عن الخوض في ذلك لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال والجدال قد يؤدى إلى أن يذكر بعضهم بما لا ينبغي أن يذكر به، وقد يؤدى إلى قلة احترامهم. ثم قال. وأحسن من هذا القول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة.

الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات، وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك فهم رسل، وأولو عزم، ومنهم من كلمه الله..

فالقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل، وأعطى من الوسائل. وبذلك نكون قد جمعنا بين الآية والأحاديث من غير النسخ.

ثم قال- تعالى-: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ.

أى: ولو شاء الله- تعالى- ألا يقتتل الذين جاءوا بعد كل رسول من الرسول وبعد أن جاءهم الرسل بالبينات الدالة على الحق، لو شاء الله ذلك لفعل، ولكن الله- تعالى- لم يشأ ذلك، لأنه خلق الناس مختلفين في تقبلهم للحق، فترتب على هذا الاختلاف أن آمن بالحق الذي جاءت به الرسل من فتح له قلبه، واتجه إليه اختياره، وأن كفر به من آثر الضلالة على الهداية واستحب العمى على الهدى، وترتب عليه- أيضا أن تقاتل الناس وتحاربوا.

ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب الشرط أى لو شاء الله ألا يقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل ما اقتتلوا.

وقدم- سبحانه- المسبب وهو الاقتتال على السبب وهو الاختلاف كما يشهد له قوله:

وَلكِنِ اخْتَلَفُوا.. للتنبيه على سوء مغبة الاختلاف، وللتحذير من الوقوع فيه، لأن وقوعهم فيه سيؤدي إلى أن يقتل بعضهم بعضا، وللإشارة إلى أنه- سبحانه- قادر على إزالة الاقتتال في ذاته حتى مع وجود أسبابه، لأنه- تعالى- هو الخالق للأسباب والمسببات.

وفي قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ إشارة إلى ما جبلت عليه بعض النفوس من العناد الذي يؤدى إلى التنازع والاختلاف والتقاتل حتى بعد ظهور الحق، وانكشاف وجه الصواب، لأن هذه النفوس قد آثرت الهوى على الرشاد، واتخذت طريق الغي طريقا لها.

وفي قوله: وَلكِنِ اخْتَلَفُوا إشارة إلى أنه- سبحانه- لم يشأ أن يزبل القتال الذي حدث بين المقاتلين، لأن هذا القتال قد نشأ بينهم بسبب اختلافهم، وسوء اختيارهم، وعدم استجابتهم للهدايات والتوجيهات والبينات التي جاءتهم بها الرسل- عليهم السلام-.

ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ أى:

لو شاء الله عدم اقتتالهم لأى سبب من الأسباب لما اقتتلوا، ولكنه- سبحانه- يفعل ما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، وترتضيه مشيئته، فهو الكبير المتعال الذي كل شيء عنده بمقدار فالآية الكريمة تبين أن الرسل- عليهم السلام- يتفاضلون فيما بينهم، وتنهى الناس في كل زمان ومكان عن الاختلاف والتنازع لأنهما يؤديان إلى أوخم العواقب، وأسوأ النتائج.

ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه ببذل أموالهم في سبيل الدفاع عن الحق، حتى يكونوا أهلا لرضا الله ومثوبته.

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال : ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ) [ الإسراء : 55 ] وقال هاهنا : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ) يعني : موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم ، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ( ورفع بعضهم درجات ) كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل .

فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ! فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تفضلوني على الأنبياء ؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء " وفي رواية : " لا تفضلوا بين الأنبياء " .

فالجواب من وجوه :

أحدها : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل ، وفي هذا نظر .

الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع .

الثالث : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر .

الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية .

الخامس : ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل ، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به .

وقوله : ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) أي : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به ، من أنه عبد الله ورسوله إليهم ( وأيدناه بروح القدس ) يعني : أن الله أيده بجبريل عليه السلام ثم قال تعالى : ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ) أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره ; ولهذا قال : ( ولكن الله يفعل ما يريد )

القول في تأويل قوله تعالى : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: " تلك "، الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة، كموسى بن عمران وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وشمويل وداود، وسائر من ذكر نبأهم في هذه السورة. يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم = والذي كلمته منهم موسى صلى الله عليه وسلم = ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنـزلة، كما:-

5755 - حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله تعالى ذكره: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض "، قال: يقول: منهم من كلم الله، ورفع بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسى، وأرسل محمدا إلى الناس كافة.

5756 - حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.

* * *

&; 5-379 &;

ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك:=

5757 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب، فإن العدو ليرعب مني على مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي، وقيل لي: سل تعطه، فاختبأتها شفاعة لأمتي، فهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا " (1) .

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

قال أبو جعفر :يعني تعالى ذكره بقوله: (2) " وآتينا عيسى ابن مريم البينات "، وآتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته: (3) من إبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذي أنـزلته إليه، فبينت فيه ما فرضت عليه.

* * *

ويعني تعالى ذكره بقوله: " وأيدناه "، وقويناه وأعناه= (4) " بروح القدس "، يعني بروح الله، وهو جبريل. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في معنى روح القدس والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك فيما مضى قبل، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع (5) .

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولو أراد الله=" ما اقتتل الذين من بعدهم "، (6) يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه.

* * *

ويعني بقوله: " من بعد ما جاءتهم البينات "، يعني: من بعد ما جاءهم من آيات الله ما أبان لهم الحق، وأوضح لهم السبيل.

* * *

وقد قيل: إن " الهاء " و " الميم " في قوله: " من بعدهم "، من ذكر موسى وعيسى. * ذكر من قال ذلك:

5758 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: " ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات "، يقول: من بعد موسى وعيسى.

&; 5-381 &;

5759 - حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: " ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات " يقول: من بعد موسى وعيسى.

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253)

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ولكن اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل، لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلوا، فاقتتلوا من بعد ما جاءتهم البينات من عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف، وبعد ثبوت الحجة عليهم بوحدانية الله ورسالة رسله ووحي كتابه، فكفر بالله وبآياته بعضهم، وآمن بذلك بعضهم. فأخبر تعالى ذكره: أنهم أتوا ما أتوا من الكفر والمعاصي، (7) بعد علمهم بقيام الحجة عليهم بأنهم على خطأ، تعمدا منهم للكفر بالله وآياته.

ثم قال تعالى ذكره لعباده: " ولو شاء الله ما اقتتلوا "، يقول: ولو أراد الله أن يحجزهم - بعصمته وتوفيقه إياهم- عن معصيته فلا يقتتلوا، ما اقتتلوا ولا اختلفوا=" ولكن الله يفعل ما يريد "، بأن يوفق هذا لطاعته والإيمان به فيؤمن به ويطيعه، ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه.

----------------

الهوامش :

(1) الأثر : 5757 -ساقه بغير إسناد ، وقد اختلف ألفاظه ، وهو من حديث ابن عباس في المسند رقم : 2742 ، والمسند 5 : 145 ، 147 ، 148 ، 161 ، 162 (حلبي) والمستدرك 2 : 424 ورواه مسلم بغير اللفظ 5 : 3 ، والبخاري ، (الفتح 1 : 369 ، 444) مواضع أخرى . وهو حديث صحيح .

(2) في المطبوعة والمخطوطة : "يعنى تعالى ذكره بذلك" ، وهو لا يستقيم .

(3) انظر تفسير"البينات"فيما سلف 2 : 328/ 4 : 271 ، والمراجع هناك ، وانظر فهرس اللغة .

(4) انظر تفسير"أيد"فيما سلف 2 : 319 ، 320 .

(5) انظر ما سلف 2 : 320- 323 .

(6) في المطبوعة ، أتم الآية : "من بعد ما جاءتهم البينات" ، وأثبت ما في المخطوطة .

(7) في المخطوطة : "أتوا ما أنزل من الكفر" ، وهو سهو فاحش من شدة عجلة الكاتب ، كما تتبين ذلك جليا من تغيُّر خطه في هذا الموضع أيضًا .

التدبر :

وقفة

[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ بداية الجزء الثالث منسجمة مع خاتمة الجزء الثاني، ففي نهاية الجزء الثاني قال: ﴿... وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [252]، وفي أول الثالث قال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ ...﴾.

وقفة

[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين.

وقفة

[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فاضل الله بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى.

لمسة

[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ إنما قال: (تلك)، ولم يقل: (أولئك الرسل)؛ لأنه ذهب إلى الجماعة، كأنه قيل: تلك الجماعة الرسل.

وقفة

[253] ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ [285] الأنبياء متساوون في مقام النبوة، أما قوله: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فهي تعني الكرامات والمعجزات والاصطفاء.

وقفة

[253] ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ معلوم أن المرسلين يتفاضلون؛ تارة في الكتب المنزلة عليهم، وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم، وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل، وتارة في أممهم.

وقفة

[253] ﴿مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ﴾ إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه قد كلَّم بعض رسله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

وقفة

[253] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ﴾ من أسباب الاقتتال: الاختلاف الذي منبعه الهوى أو الجهل.

وقفة

[253] ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم﴾،كرَّره بقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ تأكيدًا وتكذيبًا لمن زعم أنَّ ذلك لم يكن بمشيئة الله.

وقفة

[253] ﴿فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة، ولو شاء لهدى الخلق جميعًا.

وقفة

[253] أسلى عزاء في اﻷقدار المؤلمة: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ﴾، ﴿وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾.

وقفة

[253] جراحات المسلمين وقتلهم وقتالهم كله بقدر ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾؛ فثق بحكيم عليم قدرها، وهو قادر على إحسان عاقبتها.

الإعراب :

- ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ: ﴾

- تي: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد. والكاف: للخطاب. الرسل: صفة والمقصود جماعة الرسل أو بدل من اسم الاشارة مرفوع مثله وعلامة رفعه: الضمة. فضلنا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع. و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة «فَضَّلْنا» في محل رفع خبر للمبتدأ «تِلْكَ». بعض: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جّر بالاضافة

- ﴿ عَلى بَعْضٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بفضلنا و «بَعْضٍ» تلازم الإضافة معنى وان جاءت بحسب اللفظ غير مضافة.

- ﴿ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ: ﴾

- حرف جر أو تبعيضية أي بعضهم و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر أي الذي. كلّم: فعل ماض مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. وجملة «كَلَّمَ اللَّهُ» صلة الموصول والعائد ضمير منصوب محلا لأنه مفعول به. التقدير: كلمه.

- ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ: ﴾

- الواو: عاطفة. رفع: فعل ماض مبني على الفتح معطوف على «كَلَّمَ» وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. بعضهم: مفعول به منصوب بالفتحة و «هم» ضمير الغائبين مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. درجات: تمييز منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم.

- ﴿ وَآتَيْنا عِيسَى: ﴾

- الواو: استئنافية. آتينا: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عيسى: مفعول به أول منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر

- ﴿ ابْنَ مَرْيَمَ: ﴾

- بدل من «عِيسَى» منصوب مثله بالفتحة ويجوز إعرابه: صفة لعيسى. مريم: مضاف اليه مجرور بالفتحة بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف.

- ﴿ الْبَيِّناتِ: ﴾

- مفعول به ثان منصوب بالكسرة بدلا من الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. • وَأَيَّدْناهُ: الواو: عاطفة. أيّدناه: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

- ﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأيّد. القدس: مضاف اليه مجرور بالكسرة. ولو: الواو: استئنافية. لو: حرف شرط غير جازم.

- ﴿ شاءَ اللَّهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. والمفعول محذوف اختصارا بمعنى: لو شاء الله هداية الناس.

- ﴿ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ: ﴾

- ما: نافية لا عمل لها. اقتتل: فعل ماض مبني على الفتح. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل وجملة «مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ» جواب شرط غير جازم لا محل لها بمعنى لما اقتتل.

- ﴿ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره جاءوا من بعدهم. وجملة: «جاؤا من بعدهم» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب و «هم» ضمير الغائبين يعود على الرسل في محل جر بالاضافة. من بعد: جار ومجرور متعلق باقتتل.

- ﴿ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ: ﴾

- ما: مصدرية. جاء: فعل ماض مبني على الفتح والتاء: تاء التأنيث الساكنة و «هم». ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم على الفاعل. البينات: فاعل مرفوع بالضمة وجملة «جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ» صلة «مَا» المصدرية لا محل لها. و «مَا المصدرية وما بعدها» بتأويل مصدر في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا: ﴾

- : الواو: زائدة. لكن: حرف استدراك لا عمل له لأنه مخفف. اختلفوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف: فارقة وقد كسّرت نون «لكِنِ» لالتقاء الساكنين

- ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ: ﴾

- الفاء: استئنافية. منهم: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. من: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. آمن: فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستترفيه جوازا تقديره: هو. وجملة «آمَنَ» صلة الموصول.

- ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ: ﴾

- الواو: عاطفة. منهم من كفر: معطوفة على جملة «منهم من آمن» وتعرب إعرابها

- ﴿ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا: ﴾

- جملة مكررة للتأكيد. سبق اعرابها والواو في «اقْتَتَلُوا» ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ وَلكِنَّ اللَّهَ: ﴾

- الواو: استئنافية. لكنّ: حرف مشبّه بالفعل يفيد الاستدراك. الله لفظ الجلالة: اسم «لكِنِ» منصوب بالفتحة.

- ﴿ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ: ﴾

- يفعل: فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله: ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو. والجملة الفعلية «يَفْعَلُ» في محل رفع خبر «لكِنِ». ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يريد: تعرب إعراب «يَفْعَلُ». وجملة «يُرِيدُ» صلة الموصول لا محل لها والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل لأنه مفعول به التقدير ما يريده. '

المتشابهات :

| البقرة: 253 | ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّـهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ |

|---|

| الأنعام: 165 | ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمُۢ﴾ |

|---|

| الزخرف: 32 | ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من "تاريخ دمشق" بسند فيه راوٍ ضعيف جدا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: "أتحب عليًّا؟ " قال: نعم، قال: "إنه سيكون بينكما قتال"، قال، فما بعده؟ قال: "عفو الله"، قال: رضيت بقضاء الله، قال: فنزلت {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد} انتهى، وفيه نكارة من أن سياق الآيات ظاهر أن الضمير لمن في قوله قبلها {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا} والمراد بهم ما صرح به في الآية المذكورة {فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ} .'

- المصدر المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [253] لما قبلها : وبعدَ ذكرِ الكثيرِ من الرسلِ، وأنَّه صلى الله عليه وسلم منهم؛ بَيَّنَ اللهُ عز وجل هنا أنَّهم متفاضلونَ، خَصَّ بعضَهم بمناقبَ ليست لغيرِهم، قال تعالى:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

القراءات :

كلم الله:

قرئ:

1- بالتشديد، ورفع اسم الجلالة، والعائد على «من» محذوف، تقديره: من كلمه، وهى قراءة الجمهور.

2- بالتشديد، ونصب اسم الجلالة، والفاعل مستتر فى «كلم» يعود على «من» .

3- كالم الله، بالألف، ونصب اسم الجلالة، وهى قراءة أبى المتوكل، وأبى نهشل، وابن السميفع.

مدارسة الآية : [254] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ .. ﴾

التفسير :

وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله، من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه، فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام، وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى:{ والكافرون هم الظالمون} وهذا من باب الحصر، أي:الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى:{ إن الشرك لظلم عظيم}

الخلة: الصداقة والمودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين، وسميت بذلك لأنها تتخلل النفس أى تتوسطها، أو لشدة الحاجة إليها. ومنه سمى الخليل خليلا لاحتياج الإنسان إليه.

والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعنى الضم، وتطلق على انضمام شخص إلى آخر لنفعه أو نصرته، وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى ما هو دونه.

والمعنى: عليكم أيها المؤمنون أن تنفقوا في وجوه الخير كإعانة المجاهدين ومساعدة الفقراء والبائسين من أموالكم التي رزقكم الله إياها بفضله وكرمه، ومن قبل أن يأتى يوم القيامة الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى تقدموا عن طريقها ما تفتدون به أنفسكم، ولا يكون فيه صديق يدفع عنكم، ولا شفيع يشفع لكم فيحط من سيئاتكم إلا أن يأذن رب العالمين بالشفاعة تفضلا منه وكرما.

فالآية الكريمة تحض المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، لأنه أهم عناصر القوة في الأمة، وأفضل وسيلة لإقامة المجتمع الصالح المتكافل.

والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل الفرض والنفل، والأمر لمطلق الطلب، إلا أن هذا الطلب قد يصل إلى درجة الوجوب إذا نزلت بالأمة شدة لم تكف الزكاة عن دفعها.

وقوله: مِمَّا رَزَقْناكُمْ إشعار بأن هذا المال الذي بين أيدى الأغنياء ما هو إلا رزق رزقهم الله إياه، ونعمة أنعم بها عليهم، فمن الواجب عليهم شكرها بألا يبخلوا بجزء منه على الإنفاق في وجوه الخير، لأن هذا البخل سيعود عليهم بما يضرهم.

وفي قوله: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ.. إلخ حث آخر على التعجيل بالإنفاق، لأنه تذكير للناس بهذا الوقت الذي تنتهي فيه الأعمال، ولا يمكن فيه استدراك ما فاتهم، ولا تعويض ما فقدوه من طاعات. فكأنه- سبحانه- يقول لهم: نجوا أنفسكم بالمسارعة إلى الإنفاق من قبل أن يأتى يوم لا منجاة فيه إلا بالعمل الصالح الذي قدمتموه.

ومن في قوله مِمَّا رَزَقْناكُمْ للتبعيض. وفي قوله مِنْ قَبْلِ لابتداء الغاية: ومفعول أنفقوا محذوف والتقدير أنفقوا شيئا مما رزقناكم.

والشفاعة المنفية هنا هي التي لا يقبلها الله- تعالى- وهي التي لا يأذن بها، أما شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلّم فقد أذن الله له بها وقبلها منه، وقد وردت أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوي في أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ستكون له شفاعة في دفع العذاب عن أقوام من المؤمنين وتخفيفه عن أهل الكبائر من المسلمين، ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» ثم ختم- سبحانه- الآية بقوله: وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ أى والكافرون الجاحدون لنعمه هم الظالمون لأنفسهم، لأنهم حالوا بينها وبين الهداية بإيثارهم العاجلة على الآجلة، والغي على الرشد، والشر على الخير، والبخل على السخاء.

أما المؤمنون فليسوا كذلك لأنهم سلكوا الطريق المستقيم، وبذلوا الكثير من أموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي إعانة المحتاجين.

وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد حضت المؤمنين على المسارعة في إنفاق أموالهم في وجوه الخير من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه ما كان نافعا في الدنيا من أقوال وأعمال وأنها قد توعدت من يبخل عن الإنفاق في سبيل الله بسوء العاقبة، لأنه تشبه بالكافرين في بخلهم وإمساكهم عن بذل أموالهم في وجوه الخير.

وبعد أن أمر الله المؤمنين بالإنفاق في وجوه الخير، وذكرهم بأهوال يوم القيامة، أتبع ذلك بآية كريمة اشتملت على تمجيده- سبحانه- فبينت كمال سلطانه، وشمول علمه. وسابغ نعمه على خلقه. استمع إلى القرآن الكريم وهو يصف لك الخالق- عز وجل- بأكمل الصفات وأعظمها فيقول:

يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا ( من قبل أن يأتي يوم ) يعني : يوم القيامة ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) أي : لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله ، ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد ، يعني : صداقته بل ولا نسابته كما قال : ( فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) [ المؤمنون : 101 ] ( ولا شفاعة ) أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين .

وقوله : ( والكافرون هم الظالمون ) مبتدأ محصور في خبره أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا . وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال : ( والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل : والظالمون هم الكافرون .

القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254)

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من أموالكم، وتصدقوا منها، وآتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم. وكذلك كان ابن جريج يقول فيما بلغنا عنه:

5760 - حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم "، قال: من الزكاة والتطوع.

* * *

=" من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة "، يقول: ادخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم، بالنفقة منها في سبيل الله، والصدقة على أهل المسكنة والحاجة، وإيتاء ما فرض الله عليكم فيها، وابتاعوا بها ما عنده مما أعده لأوليائه من الكرامة، بتقديم ذلك لأنفسكم، ما دام لكم السبيل إلى ابتياعه، بما ندبتكم إليه، وأمرتكم به من النفقة من أموالكم=" من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه "، يعني من قبل مجيء يوم لا بيع فيه، يقول: لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه- بالنفقة من أموالكم التي رزقتكموها- بما أمرتكم به، أو ندبتكم إليه في الدنيا قادرين، (8) لأنه يوم جزاء وثواب وعقاب، لا يوم عمل واكتساب وطاعة ومعصية، فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة حينئذ- أو &; 5-383 &; بالعمل بطاعة الله، سبيل (9) .

ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم = مع ارتفاع العمل الذي ينال به رضى الله أو الوصول إلى كرامته بالنفقة من الأموال، (10) إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك به = يوم لا مخالة فيه نافعة كما كانت في الدنيا، فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له على من حاوله بمكروه وأراده بسوء، والمظاهرة له على ذلك. فآيسهم تعالى ذكره أيضا من ذلك، لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحدا من الله، بل الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ كما قال الله تعالى ذكره، (11) وأخبرهم أيضا أنهم يومئذ= مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالهم، والعمل بأبدانهم، وعدمهم النصراء من الخلان، والظهراء من الإخوان (12) = لا شافع لهم يشفع عند الله كما كان ذلك لهم في الدنيا، فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة، وغير ذلك من الأسباب، فبطل ذلك كله يومئذ، كما أخبر تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها: ( فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ [الشعراء: 100-101]

* * *

وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص، وإنما معناه: " من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة "، لأهل الكفر بالله، لأن أهل &; 5-384 &; ولاية الله والإيمان به، يشفع بعضهم لبعض. وقد بينا صحة ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع (13) .

* * *

وكان قتادة يقول في ذلك بما:-

5761 - حدثنا به بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة في قوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة "، قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا، ويشفع بعضهم لبعض، فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين.

* * *

وأما قوله: " والكافرون هم الظالمون "، فإنه يعني تعالى ذكره بذلك: والجاحدون لله المكذبون به وبرسله=" هم الظالمون "، يقول: هم الواضعون جحودهم في غير موضعه، والفاعلون غير ما لهم فعله، والقائلون ما ليس لهم قوله.

* * *

وقد دللنا على معنى " الظلم " بشواهده فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته (14) .

* * *

قال أبو جعفر: وفي قوله تعالى ذكره في هذا الموضع: " والكافرون هم الظالمون "، دلالة واضحة على صحة ما قلناه، وأن قوله: " ولا خلة ولا شفاعة "، إنما هو مراد به أهل الكفر، فلذلك أتبع قوله ذلك: " والكافرون هم الظالمون " . فدل بذلك على أن معنى ذلك: حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء، والشفاعة من الأولياء والأقرباء، ولم نكن لهم في فعلنا ذلك بهم ظالمين، إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم من الكفر بالله في الدنيا، بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم.

* * *

&; 5-385 &;

فإن قال قائل: وكيف صرف الوعيد إلى الكفار والآية مبتدأة بذكر أهل الإيمان؟

قيل له: إن الآية قد تقدمها ذكر صنفين من الناس: أحدهما أهل كفر، والآخر أهل إيمان، وذلك قوله: وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ . ثم عقب الله تعالى ذكره الصنفين بما ذكرهم به، بحض أهل الإيمان به على ما يقربهم إليه من النفقة في طاعته (15) وفي جهاد أعدائه من أهل الكفر به، قبل مجيء اليوم الذي وصف صفته. وأخبر فيه عن حال أعدائه من أهل الكفر به، إذ كان قتال أهل الكفر به في معصيته ونفقتهم في الصد عن سبيله، فقال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنتم مما رزقناكم في طاعتي، إذ كان أهل الكفر بي ينفقون في معصيتي= من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فيدرك أهل الكفر فيه ابتياع ما فرطوا في ابتياعه في دنياهم= ولا خلة لهم يومئذ تنصرهم مني، ولا شافع لهم يشفع عندي فتنجيهم شفاعته لهم من عقابي. وهذا يومئذ فعلي بهم جزاء لهم على كفرهم، (16) وهم الظالمون أنفسهم دوني، لأني غير ظلام لعبيدي. وقد:-

5762 - حدثني محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثني عمرو بن أبي سلمة، قال: سمعت عمر بن سليمان، يحدث عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: " والكافرون هم الظالمون "، ولم يقل: " الظالمون هم الكافرون ".

---------------

الهوامش :

(8) في المطبوعة والمخطوطة : "بالنفقة من أموالكم التي أمرتكم به" ، وهو كلام مختل ، سقط فيما أرجح ما أثبته : "رزقتكموها ، بما" . وسياق العبارة : ما كنتم على ابتياعه...بما أمرتكم به... قادرين" . والذي بينهما فواصل .

(9) في المطبوعة و المخطوطة : "فيكون لهم إلى ابتياع..." والصواب في هذا السياق : "لكم وقوله : "سبيل" اسم كان في"فيكون لكم إلى ابتياع..." .

(10) ارتفاع العمل : انقضاؤه وذهابه . يقال : "ارتفع الخصام بينهما" ، و"ارتفع الخلاف" أي انقضى وذهب ، فلم يبق ما يختلفان عليه أو يختصمان . وهو مجاز من"ارتفع الشيء ارتفاعا" : إذا علا . وهذا معنى لم تقيده المعاجم ، وهو عربى صحيح كثير الورود في كتب العلماء ، ن وقد سلف في كلام أبي جعفر ، وشرحته ولا أعرف موضعه الساعة .

(11) هى آية"سورة الزخرف" : 67 .

(12) النصراء جمع نصير . والخلان جمع خليل : والظهراء جمع ظهير : وهو المعين الذي يقوى ظهرك ويشد أزرك .

(13) انظر ما سلف 2 : 23 ، 33 .

(14) انظر معنى"الكفر" فيما سلف من فهارس اللغة / ومعنى"الظلم" فيما سلف 1 : 523 ، 524 ، وفي فهارس اللغة .

(15) في المطبوعة : "يحض" بالياء في أوله ، فعلا . وهي في المخطوطة غير منقوطة ، وصواب قراءتها بباء الجر ، اسما . وقوله : "بحض" ، متعلق بقوله : "ثم عقب الله" .

(16) في المخطوطة والمطبوعة : "وهذا يومئذ فعل بهم" ، وصواب السياق يقتضى ما أثبت .

التدبر :

وقفة

[254] يناديك الرب الكريم ويتودد بلطف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم﴾ أنفق من مالك، أنفق من علمك، أنفق من خبرتك، أنفق من جاهك، انفق من وقتك؛ كل ما رزقك الله أنفق منه ما دمنا في الحياة الدنيا.

وقفة

[254] لا ينفع العبد يوم القيامة إلا عمله الصالح، ومن أعظمه الصدقة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾.

وقفة

[254] ﴿أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم﴾ نعم، هو مال الله الذي أستخلفك فيه على هذه الأرض والفضل فيه له، فابتغِ به وجهه.

وقفة

[254] ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ﴾ فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه، قبل الحساب الأكبر.

عمل

[254] لتكن لك هذا اليوم صدقة -ولو قليلة- تحاج لك عند الله في يوم ﴿لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾.

وقفة

[254] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قال عطاء بن دينار: «الحمد لله الذي قال: (والكافرون هم الظالمون)، ولم يقل: (والظالمون هم الكافرون)».

لمسة

[254] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قصر ربنا تعالى صفة الظلم على الكافر، فالكفر والظلم متلازمان، ألم تر كيف فصل بين المبتدأ والخبر بالضمير (هم) مع أن حذف هذا الضمير لا يخل بالمعنى، لكن ذكر الضمير (هم) أفاد حصر الظلم على الكافرين، أي الكافرون هم الظالمون حصرًا، وهذا من باب المبالغة يسموه القصر الادعائي، قصر المبالغة، تدّعي القصر في هذا لأنه مبالغة في هذا الأمر، يعني الكافرون هم أولى بهذه التسمية من غيرهم.

وقفة

[254] ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ حصر الظلم في الكافرين؛ لأن ظلمهم أشدُّ، فهو حصر إضافيٌّ كما في قوله تعالى: ﴿إنَّما يخشَى اللَّهَ من عبادِهِ العلماءُ﴾ [فاطر: 28].

وقفة

[254] أكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين؛ إنما أريد به المشركون كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ﴾

- يا: أداة نداء أيّ منادى مبني على الضم في محل نصب: و «ها» زائدة للتنبيه. الذين: اسم موصول مبني على الفتح عطف بيان لأيّ. آمنوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والألف: فارقة وجملة «آمَنُوا» صلة الموصول.

- ﴿ أَنْفِقُوا: ﴾

- فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ مِمَّا رَزَقْناكُمْ: ﴾

- مكونة من «من» حرف جّر و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جّر بمن والجار والمجرور متعلق بأنفقوا. رزقناكم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الواحد المطاع «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم: علامة الجمع وجملة «رَزَقْناكُمْ» صلة الموصول.

- ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنفقوا والمجرور مضاف. أن: حرف مصدري ونصب. يأتي: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة و «أَنْ المصدرية وما بعدها» بتأويل مصدر في محل جر مضاف اليه.

- ﴿ يَوْمٌ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة وجملة «يَأْتِيَ يَوْمٌ» صلة «أَنْ» المصدرية لا محل لها.

- ﴿ لا بَيْعٌ فِيهِ: ﴾

- لا: نافية تعمل عمل «ليس». بيع: اسم «لا» مرفوع بالضمة فيه: جار ومجرور متعلق بخبر «لا» المحذوف وجملة «لا بَيْعٌ فِيهِ وما بعدها» في محل رفع صفة ليوم.

- ﴿ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ: ﴾

- : الواو: عاطفة لاخلّة ولا شفاعة معطوفان على «لا بَيْعٌ فِيهِ» وأخبار هذه الاسماء في محل نصب بأداة النفي «لا» والأخبار مقدرة أي: لا بيع فيه تبتاعون فيه ولا خلّة يسامحونكم ولا شفاعة يشفعون لكم.

- ﴿ وَالْكافِرُونَ: ﴾

- الواو: استئنافية. الكافرون: مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون: عوض عن تنوين المفرد.

- ﴿ هُمُ الظَّالِمُونَ: ﴾

- هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان. الظالمون: خبر «هُمُ» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون: عوض عن تنوين المفرد والجملة الاسمية «هُمُ الظَّالِمُونَ» في محل رفع خبر للكافرون. '

المتشابهات :

| البقرة: 254 | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ |

|---|

| ابراهيم: 31 | ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ |

|---|

| الشورى: 47 | ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّـهِ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [254] لما قبلها : وبعدَ الحديثِ عن الجهادِ بالنفسِ؛ حَثَّ اللهُ عز وجل هنا على النفقةِ والجهادِ بالمالِ، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

القراءات :

لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة:

قرئ:

1- بفتح الثلاثة من غير تنوين، وهى قراءة ابن كثير، ويعقوب، وأبى عمرو.

2- بالرفع والتنوين، وهى قراءة الباقين.

مدارسة الآية : [255] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ .. ﴾

التفسير :

هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات، فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن{ لا إله إلا هو} أي:لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه، ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة، وقوله:{ الحي القيوم} هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، والقيوم:هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري، ولهذا قال بعض المحققين:إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومن تمام حياته وقيوميته أن{ لا تأخذه سنة ولا نوم} والسنة النعاس{ له ما في السماوات وما في الأرض} أي:هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال:{ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} أي:لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى، ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن، ثم قال{ يعلم ما بين أيديهم} أي:ما مضى من جميع الأمور{ وما خلفهم} أي:ما يستقبل منها، فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور، متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى، ولهذا قال:{ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض} وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو، وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار، وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال:{ ولا يؤوده} أي:يثقله{ حفظهما وهو العلي} بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته{ العظيم} الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده، وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته، متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلا، ثم قال تعالى:

قال بعضهم: هذه آية الكرسي أفضل آية في القرآن. ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتها أكثر منه على غيرها من الآيات. هذا هو التحقيق في تفضيل بعض آيات القرآن على بعض.

وإنما كانت أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى. جاء في الحديث الشريف عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لكل شيء سنام وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة القرآن- أى أفضله- وهي آية الكرسي» .

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر جمل فيها ما فيها من صفات الله الجليلة- ونعوته السامية. أما الجملة الأولى والثانية فتتمثل في قوله- تعالى-: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

ولفظ الجلالة اللَّهُ يقول العلماء: إن أصله إله دخلت عليه أداة التعريف «أل» وحذفت الهمزة فصارت الكلمة الله.

قال القرطبي: قوله: اللَّهُ هذا الاسم أكبر أسمائه- تعالى- وأجمعها، حتى قال بعضهم إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره، ولذلك لم يثن ولم يجمع، فالله اسم الموجود الحق الجامع لصفات الألوهية، المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو- سبحانه-».

ولفظ إِلهَ قالوا إنه من أله فلان يأله أى عبد. فالإله على هذا المعنى هو المعبود، وقيل هو من أله أى تحير.. وذلك أن العبد إذا تفكر في صفاته- سبحانه- تحير فيها ولذا قيل:

«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» .

والْحَيُّ أى الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا فناء لها. لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعتريه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء سواه يعتريهم الموت والفناء.

والْقَيُّومُ أى: الدائم القيام بتدبير أمر الخلق وحفظهم، والمعطى لهم ما به قوامهم. وهو مبالغة في القيام. وأصله قيووم- بوزن فيعول- من قام بالأمر إذا حفظه ودبره.

والمعنى: الله- عز وجل- هو الإله الحق المتفرد بالألوهية التي لا يشاركه فيها سواه، وهو المعبود بحق وكل معبود سواه فهو باطل، وهو ذو الحياة الكاملة، وهو الدائم القيام بتدبير شئون الخلق وحياتهم ورعايتهم وإحيائهم وإماتتهم.

والجملة الثالثة قوله- تعالى-: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ وهي جملة سلبية مؤكدة للوصف الإيجابى السابق، فإن قيامه على كل نفس بما كسبت، وعلى تدبير شئون خلقه يقتضى ألا تعرض له غفلة، ولأن السنة والنوم من صفات الحوادث وهو- سبحانه- مخالف لها.

والسنة: الفتور الذي يكون في أول النوم مع بقاء الشعور والإدراك. ويقال له غفوة.

يقال: وسن الرجل يوسن وسنا وسنة فهو وسن ووسنان إذا نعس والمراد أنه- سبحانه- لا يغفل عن تدبير أمر خلقه أبدا، ولا يحجب علمه شيء حجبا قصيرا أو طويلا، ولا يدركه ما يدرك الأجسام من الفتور أو النعاس، أو النوم.

وتقديم السنة على النوم يفيد المبالغة من حيث إن نفى السنة يدل على نفى النوم بالأولى، فنفيه ثانيا صريحا يفيد المبالغة لأن عطف الخاص على العام يفيد المبالغة ولأن عطف الخاص على العام يفيد التوكيد أى لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم.

وفي قوله: لا تَأْخُذُهُ دلالة على أن للنوم قوة قاهرة تأخذ الحيوان أخذا وتقهر الكثير من أجناس المخلوقات قهرا، ولكنه- سبحانه- وهو القاهر فوق عباده- منزه عن ذلك، ومبرأ من أن يعتريه ما يعترى الحوادث.

وقوله- سبحانه- في الجملة الرابعة: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ تقرير لانفراده بالألوهية إذ جميع الموجودات مخلوقاته، وتعليل لا تصافه بالقيومية، لأن من كانت جميع الموجودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قائما بتدبير أمرها.

والمراد بما فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن الأمور الخارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرهم. فالجملة الكريمة تفيد الملكية المطلقة لرب العالمين لكل ما في هذا الوجود من شمس وقمر وحيوان ونبات وجماد وغير ذلك من المخلوقات. وصدرت الجملة بالجار والمجرور «له» لإفادة القصر أى ملك السموات والأرض له وحده ليس لأحد سواه شيء معه.

والاستفهام في قوله في الجملة الخامسة مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ للنفي والإنكار أى: لا أحد يستطيع أن يشفع عنده- سبحانه- إلا بإذنه ورضاه قال- تعالى- وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى.

والمقصود من هذه الجملة- كما يقول الآلوسى- بيان كبرياء شأنه- تعالى- وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقل أن يدفع ما يريده دفعا على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلا عن أن يستقل بدفعه عنادا أو مناصبة وعداوة. وفي ذلك تيئيس للكفار حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند الله».

وقوله- سبحانه- في الجملة السادسة: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ تأكيد لكمال سلطانه في هذا الوجود، وبيان لشمول علمه على كل شيء.

والضمير في (يديهم) و (خلفهم) يعود إلى (ما) في قوله قبل ذلك لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وعبر بضمير الذكور العقلاء، تغليبا لجانبهم على جانب غير العقلاء.

والعلم بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن إحاطة علمه- سبحانه- بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وما يعرفونه من شئونهم الدنيوية وما لا يعرفونه.

وقوله- تعالى- في الجملة السابغة: وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ معطوف على قوله يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ لأنه مكمل لمعناه. والمراد بالعلم المعلوم.

والإحاطة بالشيء معناها العلم الكامل به.

أى: لا يعلمون شيئا من معلوماته- سبحانه- إلا بالقدر الذي أراد أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله. فهو كقوله- تعالى-: عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ.

فالجملة الكريمة بيان لكمال علم الله- تعالى-، ولنقصان علم سواه، إذ أن البشر لم يعطوا من العلم إلا القليل، وهذا القليل ناقص لأنه ليس على إحاطة واستغراق لكل ما تشتمل عليه جزئيات الشيء ووجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده، إذ العلم الكامل بالشيء لا يكون إلا لله رب العالمين.

ثم قال- تعالى- في الجملة الثامنة: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ.

قال الراغب: الكرسي في تعارف العامة: اسم للشيء الذي يقعد عليه، وهو في الأصل منسوب إلى الكرس أى الشيء المجتمع، ومنه الكراسة لأنها تجمع العلم.. وكل مجتمع من الشيء كرس» .

وللعلماء اتجاهان مشهوران في تفسير معنى الكرسي في الجملة الكريمة. فالسلف يقولون: إن لله- تعالى- كرسيا علينا أن نؤمن بوجوده وإن كنا لا نعرف حقيقته، لأن ذلك ليس في مقدور البشر.

والخلف يقولون: الكرسي في الآية كناية عن عظم السلطان، ونفوذ القدرة، وسعة العلم، وكمال الإحاطة.

ولصاحب الكشاف تلخيص حسن لأقوال العلماء في ذلك، فقد قال- رحمه الله- وفي قوله: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ أربعة أوجه:

أحدها: أن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته وما هو إلا تصوير لعظمته ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد.

والثاني: وسع علمه، وسمى العلم كرسيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم.

والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك.

والرابع: ما روى أنه خلق كرسيا هو بين يدي العرش دونه السماوات والأرض وهو إلى العرش كأصغر شيء. وعن الحسن الكرسي هو العرش «2» .

هذا وقد روى المفسرون عن ابن عباس أنه قال «كرسيه علمه» ولعل تفسير الكرسي بالعلم كما قال حبر الأمة هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأنه هو المناسب لسياق الآية الكريمة.

ثم ختم- سبحانه- الآية الكريمة بالصفتين التاسعة والعاشرة فقال- تعالى-: وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

يَؤُدُهُ معناه يثقله ويشق عليه. يقال آدني الأمر بمعنى أثقلنى وتحملت منه المشقة.

والْعَلِيُّ هو المتعالي عن الأشياء، والأنداد، والأمثال، والأضداد وعن أمارات النقص ودلالات الحدوث. وقيل هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة وعلو الشأن.

والمعنى: ولا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض ورعايتهما، وهو المتعالي عن الأشباه والنظائر، والمسيطر على خلقه، العظيم في ذاته وصفاته، ففي هاتين الجملتين بيان لعظيم قدرته، وعظيم رعايته لخلقه، وتنزيهه- سبحانه- عن مشابهة الحوادث.

وبعد، فهذه آية الكرسي التي اشتملت على عشر جمل، كل جملة منها تشتمل على وصف أو أكثر من صفات الله الجليلة، ونعوته المجيدة، وألوهيته الحقه، وقدرته النافذة، وعلمه المحيط بكل شيء، قد أقامت الأدلة الساطعة على وحدانية الله- تعالى- ووجوب إفراده بالعبادة.

وقد تكلم العلماء طويلا عن تناسق جملها، وبلاغة تراكيبها ووجوه فضلها ومن ذلك قول صاحب الكشاف: «فإن قلت: لم فضلت هذه الآية على غيرها حتى ورد في فضلها ما ورد؟

قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار» .

ومن الأحاديث التي ساقها الإمام ابن كثير في فضلها ما جاء عن أبى بن كعب أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سأله: «أى آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي. فقال له الرسول صلّى الله عليه وسلّم «ليهنك العلم أبا المنذر» .

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: إن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي» .

وروى أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- خرج ذات يوم على الناس فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية؟ فقال ابن مسعود على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أعظم آية في القرآن اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.. الآية .

وبعد أن ساق- سبحانه- في آية الكرسي الأدلة الواضحة على وحدانيته وعظمته وتنزيهه عن صفات الحوادث، عقب ذلك ببيان أن الدين الحق قد ظهر وتجلى لكل ذي عقل سليم، وأنه لا يقسر أحد على الدخول فيه فقال- تعالى-:

هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح ، عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله : " أي آية في كتاب الله أعظم " ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فرددها مرارا ثم قال أبي : آية الكرسي . قال : " ليهنك العلم أبا المنذر ، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش " وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به ، وليس عنده زيادة : " والذي نفسي بيده . . . " إلخ .

حديث آخر : عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي ، قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب : أن أباه أخبره : أنه كان له جرن فيه تمر قال : فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص قال : فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم قال : فسلمت عليه فرد السلام . قال : فقلت : ما أنت ، جني أم إنسي ؟ قال : جني . قلت : ناولني يدك . قال : فناولني ، فإذا يد كلب وشعر كلب . فقلت : هكذا خلق الجن ؟ قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني ، قلت : فما حملك على ما صنعت ؟ قال : بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال : فقال له فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال : هذه الآية : آية الكرسي . ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق الخبيث " .

وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق ، عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال : سمعت أبا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أي آية في القرآن أعظم ؟ " فقال رجل :

( الله لا إله إلا هو ) قال : فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي ، أو قال : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال : " ليهنك العلم يا أبا المنذر " .

حديث آخر : عن الأسفع البكري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي حدثنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن مولى ابن الأسفع رجل صدق أخبره عن الأسفع البكري : أنه سمعه يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) حتى انقضت الآية . .

حديث آخر : عن أنس قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال : " أي فلان هل تزوجت " ؟ قال : لا وليس عندي ما أتزوج به . قال : " أوليس معك : ( قل هو الله أحد ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك : ( قل ياأيها الكافرون ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك ( إذا زلزلت ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك : ( إذا جاء نصر الله [ والفتح ] ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن . أليس معك آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو ) " ؟ قال : بلى . قال : " ربع القرآن " .

حديث آخر : عن أبي ذر جندب بن جنادة قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا المسعودي أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست . فقال : " يا أبا ذر هل صليت ؟ " قلت : لا . قال : " قم فصل " قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : " يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " قال : قلت : يا رسول الله أوللإنس شياطين ؟ قال : " نعم " قال : قلت : يا رسول الله الصلاة ؟ قال : " خير موضوع ، من شاء أقل ومن شاء أكثر " . قال : قلت : يا رسول الله فالصوم ؟ قال : " فرض مجزئ وعند الله مزيد " قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال : " أضعاف مضاعفة " . قلت : يا رسول الله فأيها أفضل ؟ قال : " جهد من مقل أو سر إلى فقير " قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " قلت : يا رسول الله ونبي كان ؟ قال : " نعم نبي مكلم " قال : قلت : يا رسول الله كم المرسلون ؟ قال : " ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا " وقال مرة : " وخمسة عشر " قال : قلت : يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال : " آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) " ورواه النسائي .

حديث آخر : عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ، رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب : أنه كان في سهوة له ، وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : " فإذا رأيتها فقل : باسم الله أجيبي رسول الله " . قال : فجاءت فقال لها : فأخذها فقالت : إني لا أعود . فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ما فعل أسيرك ؟ " قال : أخذتها فقالت لي : إني لا أعود ، إني لا أعود . فأرسلتها ، فقال : " إنها عائدة " فأخذتها مرتين أو ثلاثا كل ذلك تقول : لا أعود . وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : " ما فعل أسيرك ؟ " فأقول : أخذتها فتقول : لا أعود . فيقول : " إنها عائدة " فأخذتها فقالت : أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء : آية الكرسي ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : " صدقت وهي كذوب " .

ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به ، وقال : حسن غريب .

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة فقال في كتاب " فضائل القرآن " وفي كتاب " الوكالة " وفي " صفة إبليس " من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة . قال : فخليت عنه . فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله . قال : " أما إنه قد كذبك وسيعود " فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه سيعود " فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود . فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال : " أما إنه قد كذبك وسيعود " فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما هن . قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما فعل أسيرك البارحة ؟ " قلت : يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله . قال : " ما هي ؟ " قال : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . وكانوا أحرص شيء على الخير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إنه صدقك وهو كذوب . تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ " قلت : لا قال : " ذاك شيطان " .

كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقد رواه النسائي في " اليوم والليلة " عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن الهيثم فذكره وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره :

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي أخبرنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " تحب أن تأخذ صاحبك هذا ؟ " قال : نعم . قال : " فإذا فتحت الباب فقل : سبحان من سخرك لمحمد " فذهب ففتح الباب فقال : سبحان من سخرك لمحمد . فإذا هو قائم بين يديه قال : يا عدو الله أنت صاحب هذا ؟ قال : نعم دعني فإني لا أعود ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء ، فخلى عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة . فقلت : أليس قد عاهدتني ألا تعود ؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تفعل ، فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى قال له : لتفعلن ؟ قال : نعم . قال : ما هن ؟ قال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فأبعد فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما علمت أن ذلك كذلك ؟ " .

وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به ، وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا فهذه ثلاث وقائع .

قصة أخرى : قال أبو عبيد في كتاب " الغريب " : حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك أن تصارعني ؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخل شيطان ؟ فصارعه فصرعه فقال : إني أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب ، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم ؟ فقال : إني بينهم لضليع فعاودني ، فصارعه فصرعه الإنسي . فقال : تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار .

فقيل لابن مسعود : أهو عمر ؟ فقال : من عسى أن يكون إلا عمر .

قال أبو عبيد : الضئيل : النحيف الجسم ، والخبج بالخاء المعجمة ويقال : بالحاء المهملة : الضراط .

حديث آخر عن أبي هريرة : قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه : حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثني حكيم بن جبير الأسدي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه ! آية الكرسي " .

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . كذا قال ، وقد رواه الترمذي من حديث زائدة [ به ] ولفظه : " لكل شيء سنام ، وسنام القرآن سورة البقرة ، وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي " . ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير ، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه .

قلت : وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي .

حديث آخر : قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن نافع ، أخبرنا عيسى بن محمد المروزي ، أخبرنا عمر بن محمد البخاري ، أخبرنا أبي ، أخبرنا عيسى بن موسى غنجار ، عن عبد الله بن كيسان ، أخبرنا يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهم سماطات فقال : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن ؟ فقال ابن مسعود : على الخبير سقطت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أعظم آية في القرآن : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) .

حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد ، حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) و ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [ آل عمران : 1 ، 2 ] " إن فيهما اسم الله الأعظم " .

وكذا رواه أبو داود عن مسدد ، والترمذي عن علي بن خشرم ، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه : قال ابن مردويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نمير ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ، أخبرنا هشام بن عمار ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد : أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال : " اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث : سورة البقرة وآل عمران وطه " وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق : أما البقرة ف ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وفي آل عمران : ( الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) وفي طه : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) [ طه : 111 ] .

حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي ، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن ، أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس ، أخبرنا محمد بن حمير ، أخبرنا محمد بن زياد ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت " .

وهكذا رواه النسائي في " اليوم والليلة " عن الحسين بن بشر به ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي من رجال البخاري أيضا ، فهو إسناد على شرط البخاري ، وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث . ولكن في إسناد كل منها ضعف .

وقال ابن مردويه أيضا : حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري ، أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي ، أخبرنا زياد بن إبراهيم ، أخبرنا أبو حمزة السكري ، عن المثنى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة ؛ فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين ، ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله " وهذا حديث منكر جدا .

حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها أول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني ، أخبرنا ابن أبي فديك ، عن عبد الرحمن المليكي ، عن زرارة بن مصعب ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ : ( حم ) المؤمن إلى : ( إليه المصير ) وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح " ثم قال : هذا حديث غريب ، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه .

وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث على قراءتها عند الحجامة : أنها تقوم مقام حجامتين ، وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان ، أوردهما ابن مردويه وغير ذلك . وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة .

فقوله : ( الله لا إله إلا هو ) إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق ) الحي القيوم ) أي : الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا القيم لغيره ، وكان عمر يقرأ : " القيام " فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ، ولا قوام لها بدون أمره كقوله : ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) [ الروم : 25 ] وقوله : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم ، فقوله : ( لا تأخذه ) أي : لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس ولهذا قال : ( ولا نوم ) لأنه أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال : " إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل ، وعمل الليل قبل عمل النهار ، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، أخبرني الحكم بن أبان ، عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل ؟ فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما . قال : فجعل ينعس وهما في يده في كل يد واحدة قال : فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما . قال معمر : إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول : فكذلك السماوات والأرض في يديه .

وهكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق فذكره ، وهو من أخبار بني إسرائيل ، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه .

وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير :

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا هشام بن يوسف ، عن أمية بن شبل ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر ، قال : " وقع في نفس موسى : هل ينام الله ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما " . قال : " فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى ، حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان " قال : " ضرب الله له مثلا عز وجل : أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض " .

وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع ، والله أعلم .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، حدثنا أشعث بن إسحاق ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا : يا موسى هل ينام ربك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك : هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليلة ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسى ، لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك . وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي .

وقوله : ( له ما في السماوات وما في الأرض ) إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه كقوله :

( إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [ مريم : 9395 ] .

وقوله : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) كقوله : ( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) [ النجم : 26 ] وكقوله : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) [ الأنبياء : 28 ] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة : " آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك ، وقل تسمع ، واشفع تشفع " قال : " فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة " .

وقوله : ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلها كقوله إخبارا عن الملائكة : ( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ) [ مريم : 64 ] .