الإحصائيات

سورة الأنبياء

| ترتيب المصحف | 21 | ترتيب النزول | 73 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 112 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 22 | تبدأ في الجزء | 17 |

| تنتهي في الجزء | 17 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 4/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (5) عدد الآيات (5)

اقترابُ يومِ الحسابِ والنَّاسُ في غفلةٍ عن التَّأهبِ له، وطَعْنُ كفارِ قريشٍ في نبوَّةِ النَّبي ﷺ بأنَّه بشرٌ مثلُهُم، وأنَّ الذي أتى به سحرٌ، ثُمَّ بيانُ تخبُّطِهم وحيرتِهِم بشأنِ ما جاءَ به ﷺ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (6) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (5)

لمَّا طعنُوا في نبوتِه ﷺ لأنَّه بشرٌ، ردَّ اللهُ عليهم بأنَّ سنتَه إرسالُ رجالٍ من البشرِ، (ليكونَ سُلوكُهم العمليُّ نَمُوذجًا حيًّا لِما يدعونَ إليه)، ثُمَّ بيانُ أنَّ القرآنَ شرفٌ لمن آمنَ به وعملَ به.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

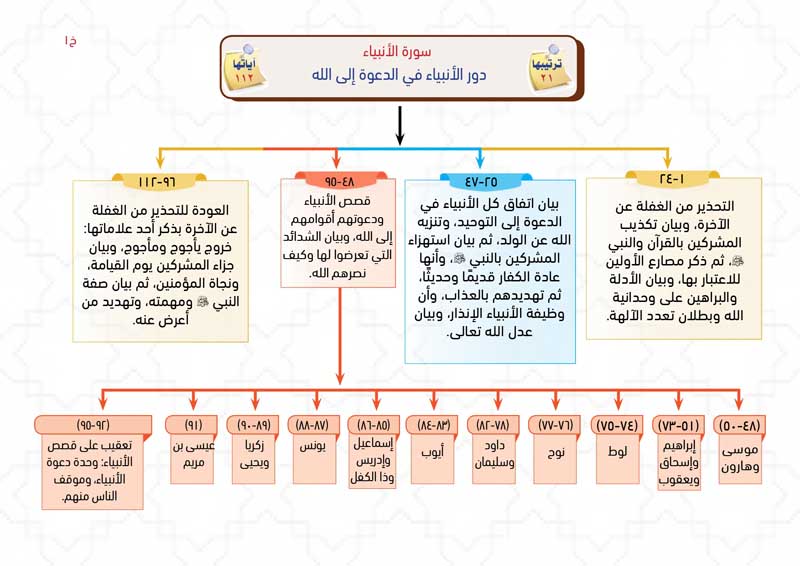

مدارسة السورة

سورة الأنبياء

دور الأنبياء في الدعوة إلى الله (الأنبياء قدوتك)/ سورة الإستجابة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سؤال: بمن تقتدي في حياتك؟ من هو قدوتك؟: لو سألنا أكثر شباب اليوم عن قدوتهم، يا ترى كم واحدًا سيجيب أن إبراهيم عليه السلام هو قدوته؟ كم واحدًا سيجيب أن يوسف عليه السلام هو مثله الأعلى؟ وكم واحدًا سيقول أن النبي ﷺ هو قدوته؟ وكم واحدًا سيقول أن المغني الفلاني أو الممثل الفلاني هو قدوته؟ ويا ترى كم واحدًا سيجيب بأنه ليس عنده قدوة أصلاً؟

- • السورة تجيب عن هذا السؤال: بمن تقتدي في حياتك؟: وتركز على ناحيتين مضيئتين من حياة كل نبي: طاعته وعبادته وخشيته لله، ثم دعوته وإصلاحه في قومه. وكأنها تقول لك: هؤلاء هم مثلك الأعلى في حسن التعامل مع الله وفي حسن التعامل مع الناس، أي في العبادة والدعوة إلى الله.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأنبياء».

- • معنى الاسم :: الأنبياء: جمع نبي، وهو رجل اختاره الله وأوحي إليه برسالة، وأمره بتبليغها للناس.

- • سبب التسمية :: لتضمنها الحديث عن جهاد الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم الوثنيين، حيث ذكر فيها ستة عشر نبيًا ومريم، في استعراض سريع يطول أحيانًا ويَقْصُر أحيانًا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة اقترب»؛ لأنها أول كلمة بها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: جهود الأنبياء في الدعوة إلى الله.

- • علمتني السورة :: دعاء الله تعالى بخضوع الأنبياء وخشوعهم.

- • علمتني السورة :: أن الله مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء: ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ﴾

- • علمتني السورة :: أن القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ (87)، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالْأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي»، قال ابن حجر: «وَمُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّل مَا تُعُلِّمَ مِنْ الْقُرْآن، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاء وَالْأُمَم».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأنبياء من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • استخدمت السورة أسلوبين لإثبات أصول العقيدة: أسلوب التقرير والمجادلة كما في سورة الأنعام، وأسلوب القصص كما في سورة الأعراف.

• ذُكِرَ فيها أسماء 16 نبي، ولم يسبقها في ذلك إلا الأنعام (حيث ذُكِرَ في الأنعام أسماء 18 نبي).

• يوجد في القرآن 3 سور لم يرد اسمها المشهور في آياتها؛ وهي: الفاتحة والأنبياء والإخلاص.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نقتدي بأنبياء الله، وبإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتهم، وفي غيرتهم على دين الله، وعملهم الدؤوب على نشره وتبليغه.

• أن نخاف؛ فهذه الآيات نزلت قبل قرابة 1440 سنة! والله يقول: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ (1).

• أن نرجع إلى العلماء إذا أشكل علينا أمر من أمور الدين: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (7).

• أن نتبع منهج الأنبياء عليهم السلام ببدء الدعوة بتعريف الناس بالله تعالى وتحبيبهم له سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (25).

• أن نسأل اللهَ أن يرزقنا خشيتَه في الغيبِ والشهادةِ: ﴿وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (28).

• ألا نتعجل، فالأناة خلق فاضل، وطبع الإنسان الاستعجال: ﴿خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ (37).

• أن نتذكر من ظلمناه في مال، أو عرض، أو حق، ونتحلل منه قبل ألا نستطيع: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (47).

• ألا نقدس أقوال وأعمال السابقين دون دليل من الكتاب والسنة: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ (53).

• ألا نكترث بالمحقرين؛ فنبي الله إبراهيم في نظرهم فتي نكره، وفي ميزان الله كان أمة: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (60).

• أن نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذرية صالحة: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ (72).

• أن نلجأ عند الكربِ إلى اللهِ، فلا فرجَ إلا من عندِه: ﴿نَادَى ... فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ﴾ (76).

• أن نقص قصة من قصص القرآن عن سير الأنبياء على إخواننا أو أبنائنا، ونبين لهم أهم الفوائد والعبر منها: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ (84).

• أن نتذكر ذنبًا فعلناه وقعت بعده مصيبة، ثم نقول: ﴿لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين﴾ (87).

• أن ندعو الله تعالى أن نكون ممن سبقت لهم من الله تعالى الحسنى, وأن نكون من المبعدين عن جهنم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (101).

• أن نستعين بالله على كل عمل نعمله: ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَـٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ (112).

تمرين حفظ الصفحة : 322

مدارسة الآية : [1] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي .. ﴾

التفسير :

هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير، ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم، ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة، والحال أنهم في غفلة معرضون، أي:غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقوا، وللتمتع بها ولدوا

تمهيد بين يدي السورة

1- سورة الأنبياء، من السور المكية. وعدد آياتها اثنتا عشرة ومائة عند الكوفيين.

وعند غيرهم إحدى عشرة آية ومائة. وكان نزولها بعد سورة إبراهيم.

قال الآلوسى: وهي سورة عظيمة، فيها موعظة فخيمة، فقد أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر، عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرمه عامر، وكلم فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واديا ما في العرب واد أفضل منه. وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك.

فقال عامر: لا حاجة لي في ذلك، فقد نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا.

ثم قرأ: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ.. .

2- وعند ما نقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل، نراها في مطلعها تسوق لنا ما يهز القلوب، ويحملها على الاستعداد لاستقبال يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح، ويزجرها عن الغفلة والإعراض.

قال- تعالى-: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ...

3- ثم تحكى السورة بعد ذلك ألوانا من الشبهات التي أثارها المشركون حول الرسول صلّى الله عليه وسلّم وحول دعوته، وردت عليهم بما يبطل شبهاتهم وأقوالهم، فقال- تعالى-: بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ، بَلْ هُوَ شاعِرٌ، فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ.

4- ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك ادلة متعددة على وحدانية الله- تعالى- وعلى شمول قدرته. منها قوله- عز وجل-: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ.

وقوله- سبحانه-: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما، وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ.

5- وبعد أن ذكرت السورة ألوانا من نعم الله على خلقه، وحكت جانبا من تصرفات المشركين السيئة مع النبي صلّى الله عليه وسلّم أتبعت ذلك بتسليته صلّى الله عليه وسلّم عما قالوه في شأنه.

قال- تعالى-: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ.

6- ثم عرضت السورة الكريمة جانبا من قصص بعض الأنبياء، تارة على سبيل الإجمال، وتارة بشيء من التفصيل، فتحدثت عن موسى وهارون، وعن إبراهيم ولوط، وعن إسحاق ويعقوب، وعن نوح وأيوب، وعن داود وسليمان، وعن إسماعيل وإدريس، وعن يونس وزكريا.

وفي نهاية حديثها عنهم- صلوات الله وسلامه عليهم- عقبت بالمقصود الأساسى من رسالتهم، وهو دعوة الناس جميعا إلى إخلاص العبادة لله- تعالى-، وأنهم جميعا قد جاءوا برسالة واحدة في جوهرها، فقال- تعالى-: إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ.

7- ثم تحدثت في أواخرها عن أشراط الساعة، وعن أهوالها، وعن أحوال الناس فيها.

قال- تعالى-: حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ.

8- ثم ختم- سبحانه- سورة الأنبياء بالحديث عن سنة من سننه التي لا تتخلف، وعن رسالة نبيه صلّى الله عليه وسلّم وعن موقفه من أعدائه، فقال- تعالى-:

وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ

.وبعد: فهذا عرض إجمالى لسورة الأنبياء، ومنه نرى أنها قد أقامت ألوانا من الأدلة على وحدانية الله- تعالى-، وعلى صدق الرسول صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلغه عن ربه، وعلى أن يوم القيامة حق ...

كما حكت شبهات المشركين وردت عليها بما يبطلها، كما ساقت نماذج متعددة من قصص الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام.

ونسأل الله- تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قوله - سبحانه - : ( اقترب ) من القرب الذى هو ضد البعد .

والمعنى : قرب الزمن الذى يحاسب فيه الناس على أعمالهم فى الدنيا ، والحال أن الكافرين منهم فى غفلة تامة عن هذا الحساب ، وفى إعراض مستمر عن الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح .

قال الإمام ابن كثير : هذا تنبيه من الله - عز وجل - على اقتراب الساعة ودنوها ، وأن الناس فى غفلة عنها ، أى لا يعملون لها ، ولا يستعدون من أجلها .

قال - تعالى - : ( أتى أَمْرُ الله فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ . . . ) وقال : ( اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْاْ آيَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ) وعبر سبحانه - بالقرب مع أنه قد مضى على نزول هذه الآية وأمثالها أكثر من أربعة عشر قرنا ، لأن كل آت وإن طالت أوقات استقباله وترقبه ، قريب الوقوع ، ولأن ذلك الوقت وإن كان كبيرا فى عرف الناس ، إلا أنه عند الله - تعالى - قليل ، كما قال - سبحانه - : ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ) وقال - تعالى - : ( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً ) وقال - تعالى - : ( اقترب لِلنَّاسِ . . . ) بلفظ العموم ، مع أن ما بعده من ألفاظ الغفلة والإعراض يشعر بأن المراد بهم الكافرون ، للتنبيه على أن الحساب سيشمل الجميع ، إلا أنه بالنسبة للكافرين سيكون حسابا عسيرا .

قال صاحب الكشاف : وصفهم بالغفلة مع الإعراض ، على معنى : أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون فى عاقبتهم ، ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم ، مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء للمحسن والمسىء . وإذا قرعت لهم العصا ، ونبهوا عن سنة الغفلة ، وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر ، أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا .

وفي التعبير عن اقتراب يوم القيامة باقتراب الحساب، زيادة في الترهيب والتخويف، وفي الحض على الاستعداد لهذا اليوم، لأنه يوم يحاسب فيه الناس على أعمالهم في الدنيا حسابا دقيقا، ولن تملك فيه نفس لنفس شيئا، وإنما يجازى فيه كل إنسان بحسب عمله.

سورة الأنبياء وهي مكية .

قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله قال : بنو إسرائيل ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء ، هن من العتاق الأول ، وهن من تلادي .

هذا تنبيه من الله ، عز وجل ، على اقتراب الساعة ودنوها ، وأن الناس في غفلة عنها ، أي : لا يعملون لها ، ولا يستعدون من أجلها .

وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصر ، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في غفلة معرضون ) قال : " في الدنيا " ، وقال تعالى : ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) [ النحل : 1 ] ، وقال [ تعالى ] : ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) [ القمر : 1 ، 2 ]

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نواس الشاعر أنه قال : أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول :

الناس في غفلاتهم ورحا المنية تطحن

فقيل له : من أين أخذ هذا؟ قال : من قوله تعالى : ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) .

[ وروى في ترجمة " عامر بن ربيعة " ، من طريق موسى بن عبيدة الآمدي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة : أنه نزل به رجل من العرب ، فأكرم عامر مثواه ، وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب ، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطيعتك ، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) ] .

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله ، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار

يقول تعالى ذكره: دنا حساب الناس على أعمالهم التي عملوها في دنياهم ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في أبدانهم، وأجسامهم، ومطاعمهم، ومشاربهم، وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم، ومسألته إياهم ماذا عملوا فيها؛ وهل أطاعوه فيها، فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعها، أم عصوه فخالفوا أمره فيها؟( وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ) يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل بهم من ذلك يوم القيامة، وعن دنو محاسبته إياهم منهم، واقترابه لهم في سهو وغفلة، وقد أعرضوا عن ذلك، فتركوا الفكر فيه، والاستعداد له، والتأهب، جهلا منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء، وشديد الأهوال.

وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله ( وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ) قال أهل التأويل، وجاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثني أبو معاوية، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ) قال: في الدنيا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ اقترب حسابُك، فهل تشعرُ بذلك؟

عمل

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ احذر: فمحكمة القيامة تقترب منك.

عمل

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ احذر: الموت يقترب والغفلة كما هي.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ قُرْب القيامة مما يستوجب الاستعداد لها.

اسقاط

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ اقتراب المواعيد الهامة يجعلك تستعد لها جيدًا؛ فكيف هو استعدادنا للآخرة؟!

وقفة

[1] مخيف جدًا أن تذكر أن هذه الآيات نزلت قبل أكثر من 1440 سنة: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾، ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر: 1]، ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: 1].

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله، وطابت نفسه بالتوبة، ولم يركن إلى الدنيا، فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ كل قريب فهو آت لا محالة؛ فماذا أعددنا لهذا اليوم؟!

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ اليقين بلقاء الله يدفع للمزيد من العمل، ويمنح المؤمن القوة والصبر.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ وكل قريب آت.

وقفة

[1] ﴿اقتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُم وَهُم في غَفلَةٍ مُعرِضونَ﴾ ألم يأن بعدُ أن تلزم صراطه المستقيم؟! فقد اقترب للناس حسابهم.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ غفلة عما خلقوا له وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ القيامة: حقيقة نبتعدُ عنها كلما اقترب تحقُّقها.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ منذ 1436 سنة وهو يقترب، وقد يكون الآن قاب قوسين منا، فماذا أعددنا له؟!

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ عمرنا وعمر الدنيا كلها محدد ومعروف عند الله عز وجل، لذا فمن لحظة ميلادنا ونحن نقترب من يوم موتنا ومن ثم يوم القيامة، نزيد في السن ولكن عمرنا ينقص كل يوم، فهل سبق أن رأيت أهلًا يقيمون لبنتهم احتفالًا بمناسبة مرور شهر، ثم شهرين، ثم ... على بدأ الدراسة (التي تعني في نفس الوقت قرب الامتحان)، أم تجدهم يحثونها على المذاكرة واعدين إياها بحفلة كبيرة في حال نجاحها؟ فما بالنا نقيم أعياد لميلادنا (بدأ الدراسة) التي تعني نقصان عمرنا (قرب الامتحان)؟ ليست دعوة للملل ولكن دعوة للعمل!

لمسة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (للناس) تأتي اللام للمصلحة، وهنا جاءت لا لمصلحتهم؛ لأنه وصفهم بالغفلة (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ)، فيكون معنى اللام هنا (الاقتراب)، أي اقترب من الناس حسابهم، والحساب لهم أو عليهم.

وقفة

[1] ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ إن قلتَ: كيف وصف الحسابَ بالقرب، وقد مضى من وقت هذا الِإخبار أكثرُ من تسعمائة عام، ولم يوجد؟ قلتُ: معناه إنه قريبٌ عند الله، وإن كان بعيدًا عندنا كقوله تعالى: ﴿إنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾ [المعارج: 6]، وقوله: ﴿وإنَّ يَوْماً عند رَبِّكَ كأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدوُّنَ﴾ [الحج: 47]، أو إنه: قريبٌ بالنسبة إلى ما مضى من الزمان، أو إن المراد: قربه لكل واحدٍ في قبره.

وقفة

[1] نزلت ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ منذ 1438 سنة فكيف بقربها الآن؟! اللهم ارحمنا برحمتك.

وقفة

[1] مفتتح سورة الأنبياء تهديد، وختامها تهديد، افتتحت بـ: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾، وختمت بـ: ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من شدة الخوف ﴿يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [97].

وقفة

[1] نزل بعامر بن ربيعة رجل من العرب، فأكرم مثواه، وكلم فيه الرسول ﷺ، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من الرسول ﷺ واديًا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة، تكون لك ولعقبك من بعدك، فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾.

وقفة

[1] ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ الغفلة تحمل معنى عدم الاهتمام واللامبالاة بهذا الأمر، وهي بخلاف النسيان، فالنسيان فيه اهتمام بالشيء، لكنك نسيته رغمًا عنك.

عمل

[1] ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾، ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ [3] لن نُمهَل إن جاء الأجل، وبلغت التراق، وقلوبنا في غمرة ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾ [40]؛ فـلنتأهَّب.

وقفة

[1] ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ في غفلة عن أجلهم وعن حياتهم، كم من الدقائق في أعمارنا نحن في غفلة عنها!

عمل

[1] ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ وردت ألفاظ: اللعب، الغفلة، الإعراض، اللهو، فى أول آيات السورة الكريمة؛ فاحذرها وتأكد من عدم وجودها لديك.

الإعراب :

- ﴿ اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ: ﴾

- اقترب: فعل ماض مبني على الفتح. للناس: جار ومجرور متعلق باقترب وحرف الجر اللام: تأكيد لاضافة الحساب اليهم لان الاصل اقترب حساب الناس. حساب: فاعل مرفوع بالضمة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. بمعنى: اقترب يوم القيامة اي اقتراب الساعة وازف وقوف الناس للحساب لان في اقتراب الساعة اقترابا لما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب.

- ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ: ﴾

- الواو حالية. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب حال. هم: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ اي المشركون. في غفلة: جار ومجرور متعلق بخبر «هم».معرضون: خبر «هم» الثاني مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد بمعنى وهم غافلون عن حسابهم ساهون معرضون لا يتفكرون في عاقبتهم.'

المتشابهات :

| مريم: 39 | ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 1 | ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بـاقترابِ يومِ الحسابِ، وغفلةِ النَّاسِ عن الاستعداد له، قال تعالى:

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن .. ﴾

التفسير :

وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ، ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم، ولهذا قال:{ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} يذكرهم ما ينفعهم ويحثهم عليه وما يضرهم، ويرهبهم منه{ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ} سماعا، تقوم عليهم به الحجة،{ وَهُمْ يَلْعَبُونَ}

وقوله- سبحانه-: ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بيان لمواقف هؤلاء الغافلين اللاهين ممن يذكرهم بأهوال ذلك اليوم.

والمراد بالذكر: ما ينزل من آيات القرآن على النبي صلّى الله عليه وسلّم.

والمراد بالمحدث: الحديث العهد بالنزول على النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو صفة لذكر.

أى: أن هؤلاء الغافلين المعرضين عن الاستعداد ليوم الحساب، لا يصل إلى أسماعهم شيء من القرآن الكريم، الذي أنزله الله- تعالى- على قلب نبيه صلّى الله عليه وسلّم آية فآية، أو سورة بعد سورة في أوقات متقاربة، إلا استمعوا إلى هذا القرآن المحدث تنزيله على الرسول

صلّى الله عليه وسلّم وهم يلعبون، دون أن يحرك منهم عاطفة نحو الإيمان به، فهم لانطماس بصيرتهم، وقسوة قلوبهم، وجحود نفوسهم للحق، لا يتعظون ولا يعتبرون.

وقوله: ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ.. يشعر بأن ما نزل من قرآن قد وصل إليهم دون أن يتعبوا أنفسهم في الحصول عليه، بل أتاهم وهم في أماكنهم بدون سعى إليه.

وقوله ذِكْرٍ فاعل ومِنْ مزيدة للتأكيد.

وقوله مِنْ رَبِّهِمْ متعلق بمحذوف صفة لذكر، ومِنْ لابتداء الغاية أى:

ما يأتيهم من ذكر كائن من ربهم وخالقهم ورازقهم، في حال من الأحوال، إلا استمعوه وهم هازلون مستهترون.

فقال : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) أي : جديد إنزاله ( إلا استمعوه وهم يلعبون ) كما قال ابن عباس : ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه ، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب . ورواه البخاري بنحوه .

يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنـزيل شيء من هذا القرآن للناس، ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه، وهم يلعبون لاهية قلوبهم.

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله ( مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ). .. الآية، يقول: ما ينـزل عليهم من شيء من القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون.

التدبر :

اسقاط

[2] ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ﴾ أتاك الذكر دون أن تتعب في الوصول إليه، وصلك وأنت متکیء علی سريرك، أو مستريح على أريكتك، مع أنه الذي ينبغي أن يؤتي، وتقطع إليه المسافات، فأي تدليل هذا وأي عناية؟!

عمل

[2] ﴿إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ انتبه، فليس كل سماع للقرآن ينفع، تأهب عند سماعك للقرآن.

وقفة

[2، 3] ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ يتجدَّد نزول الوحي، ومع ذلك لا ينتفعون به، ولا يتدبرونه، فهل تأملت السبب؟ ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ ومن تشبه بهم من المسلمين ناله ما نالهم بحسب غفلته وإعراضه.

وقفة

[2، 3] ﴿اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ سبب الانتفاع بالقرآن: السكينة عند سماعه، وحضور القلب وإقباله

عمل

[2، 3] ﴿اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ احذر أن تكون غير مبالٍ أو قلبك لاهٍ عند سماع القرآن.

وقفة

[2، 3] ﴿اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ لن يفيدك قرآن يتسلل إلى قلبك من اليمين فيصرف قلبك نظره إلى الشمال.

وقفة

[2، 3] لهو القلب: انشغال الإنسان باللعب عن الذكر ﴿اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾.

الإعراب :

- ﴿ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ: ﴾

- ما: نافية لا عمل لها. يأتي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم. من: حرف جر زائد. ذكر: اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لانه فاعل «يأتي».

- ﴿ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من «ذكر» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. محدث: اي جديد: صفة-نعت- لذكر على اللفظ لا المحل بمعنى: ما يأتيهم ذكر جديد والذكر هو الطائفة النازلة من القرآن.

- ﴿ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ: ﴾

- إلا: حرف تحقيق بعد النفي لا عمل له. استمعوه: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.

- ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ: ﴾

- الواو حالية. والجملة الاسمية بعدها في محل نصب حال.هم: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. يلعبون اي يستهزئون.يلعبون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة في محل رفع خبر «هم».'

المتشابهات :

| الأنبياء: 2 | ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَث إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ |

|---|

| الشعراء: 5 | ﴿وَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ اللهُ عز و جل غفلةَ المشركين عن الاستعداد للآخرة؛ بَيَّنَ هنا ما يدل على غفلتهم وإعراضهم، قال تعالى:

﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

محدث:

1- بالجر، صفة ل «ذكر» ، على اللفظ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالرفع صفة ل «ذكر» على الموضع، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

3- بالنصب على الحال، من «ذكر» ، إذ قد وصف ب «من ربهم» ، وهى قراءة زيد بن على.

مدارسة الآية : [3] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ .. ﴾

التفسير :

{ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ} أي:قلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة، قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل، والأقوال الردية، مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة، تقبل قلوبهم على أمر الله ونهيه، وتستمعه استماعا، تفقه المراد منه، وتسعى جوارحهم، في عبادة ربهم، التي خلقوا لأجلها، ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على بال، فبذلك يتم لهم أمرهم، وتستقيم أحوالهم، وتزكوا أعمالهم، وفي معنى قوله:{ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} قولان:أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم "بعثت أنا والساعة كهاتين "وقرن بين إصبعيه، السبابة والتي تليها.

والقول الثاني:أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات، قامت قيامته، ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض، لا يدري متى يفجأه الموت، صباحا أو مساء، فهذه حالة الناس كلهم، إلا من أدركته العناية الربانية، فاستعد للموت وما بعده.ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد، ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تناجوا، وتواطأوا فيما بينهم، أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم، وخصه من بينكم، فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه، لكان قوله من جنس قوله، ولكنه يريد أن يتفضل عليكم، ويرأس فيكم، فلا تطيعوه، ولا تصدقوه، وأنه ساحر، وما جاء به من القرآن سحر، فانفروا عنه، ونفروا الناس، وقولوا:{ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} هذا وهم يعلمون أنه رسول الله حقا بما شاهدوامن الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد، والله تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به، وسيجازيهم عليه

وقوله: لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ حال أخرى من أحوالهم الغريبة التي تدل على نهاية طغيانهم وفجورهم، لأنهم بجانب استماعهم إلى ما ينزل من القرآن بلعب وغفلة، تستقبله قلوبهم- التي هي محل التدبر والتفكر- بلهو واستخفاف.

ثم حكى- سبحانه- لونا من ألوان مكرهم وخبثهم فقال: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا والنجوى: المسارة بالحديث، وإخفاؤه عن الناس.

أى: بعد أن استمعوا إلى القرآن بإعراض ولهو واستهتار، اختلى بعضهم ببعض، وبالغوا في إخفاء ما يضمرونه من سوء نحو النبي صلّى الله عليه وسلّم ونحو ما جاء به من عند الله- تعالى-، وحاولوا أن يظهروا ذلك فيما بينهم فحسب، مبالغة منهم في المكر السيئ الذي حاق بهم.

وقوله- سبحانه-: هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ بيان لما قالوه في تناجيهم من سوء.

والاستفهام للنفي والإنكار.

أى: أنهم قالوا في تناجيهم: ما هذا الذي يدعى النبوة، وهو محمد صلّى الله عليه وسلّم إلا بشر مثلكم، ولا يمكن أن يكون رسولا، وما جاءنا به إنما هو السحر بعينه، فكيف تذهبون إليه، وتقبلون منه ما يدعيه، والحال أنكم تعاينون بأبصاركم سحره.

وما حملهم على هذا القول الباطل إلا توهمهم أن الرسول لا يكون من البشر، وأن كل ما يظهر على يد مدعى النبوة من البشر من خوارق، إنما هو من قبيل السحر.

قال الآلوسى: وأرادوا بقولهم: «ما هذا إلا بشر مثلكم» أى: من جنسكم، وما أتى به سحر، تعلمون ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحر. قالوا ذلك بناء على ما ارتكز في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكا، وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق من قبيل السحر. وعنوا بالسحر. هنا القرآن الكريم، ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجه، قاتلهم الله- تعالى-: أنّى يؤفكون. وإنما أسروا ذلك، لأنه كان على طريق توثيق العهد، وترتيب مبادئ الشر والفساد وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة. وإطفاء نور الدين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون .

هذا، ودعوى المشركين أن الرسول لا يكون بشرا، قد حكاها القرآن في كثير من آياته، ومن ذلك قوله- تعالى-: وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى، إِلَّا أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا .

وقد رد الله- تعالى- عليهم هذه الدعوى الكاذبة في كثير من آيات كتابه- أيضا، ومن ذلك قوله عز وجل-: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى.. .

وقوله : ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) أي : قائلين فيما بينهم خفية ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يستبعدون كونه نبيا; لأنه بشر مثلهم ، فكيف اختص بالوحي دونهم; ولهذا قال : ( أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ) ؟ أي : أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر . فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب .

يقول تعالى ذكره ( لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ) غافلة : يقول: ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم.

كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ) يقول: غافلة قلوبهم.

وقوله ( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) يقول: وأسرّ هؤلاء الناس الذين اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة معرضون، لاهية قلوبهم، النجوى بينهم، يقول: وأظهروا المناجاة بينهم فقالوا: هل هذا الذي يزعم أنه رسول من الله أرسله إليكم، إلا بشر مثلكم: يقولون: هل هو إلا إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم؟ يعنون بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم ، وقال الذين ظلموا فوصفهم بالظلم بفعلهم وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات إنهم يفعلون ويقولون من الإعراض عن ذكر الله، والتكذيب برسوله وللذين من قوله ( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) في الإعراب وجهان: الخفض على أنه تابع للناس في قوله اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ) والرفع على الردّ على الأسماء الذين (1) في قوله ( وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ) من ذكر الناس، كما قيل: ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وقد يحتمل أن يكون رفعا على الابتداء، ويكون معناه: وأسرّوا النجوى، ثم قال: هم الذين ظلموا.

وقوله ( أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ) يقول: وأظهروا هذا القول بينهم، وهي النجوى التي أسرّوها بينهم، فقال بعضهم لبعض: أتقبلون السحر وتصدّقون به وأنتم تعلمون أنه سحر؟ يعنون بذلك القرآن.

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ) قال: قال أهل الكفر لنبيهم لما جاء به من عند الله، زعموا أنه ساحر، وأن ما جاء به سحر، قالوا: أتأتون السحر وأنتم تبصرون؟

------------------------

الهوامش :

(1) لعله على الاسم الذي . . إلخ .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾، ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [1] لن نُمهَل إن جاء الأجل، وبلغت التراق، وقلوبنا في غمرة ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾ [40]؛ فـلنتأهّب.

اسقاط

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ السيرُ إلى اللهِ سيرُ قلوبٍ لا سيرَ أبدانٍ, فتفقَّدْ قلبَك.

وقفة

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ غافلة؛ يقول: ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذا القرآن إلا وهم يلعبون، غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه، ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم.

وقفة

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ انشغال القلوب باللهو يصرفها عن الحق.

وقفة

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ حريٌّ بنا الوقوف عندها، ومراجعة ما الذي يُشغل قلوبنا؟

وقفة

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ تأمل كيف أضاف اللهوَ للقلوب، ولم يضفها للجوارح، لندرك أنَّ اللهو حقًّا لهوُ القلب، فإذا لها القلبُ لهت الجوارح.

وقفة

[3] ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾ يصرف القلب عن رؤية الحق إذا انشغل بالملهيات.

عمل

[3] احرص على أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، وعلى أذكار المساء قبل مغيب الشمس؛ حتى لا تكون لاهيًا ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾.

وقفة

[3] ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾ القرآن والسيرة والتاريخ والواقع على أنه لا معركة سيئة إلا ووراءها نجوى أسوء.

لمسة

[3] النجوي لا تكون إلا خفية، فما فائدة قوله: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾؟ الجواب: معناه: بالغوا في إخفائها، بحيث لا يفطن أي أحد لمناجاتهم.

وقفة

[3] ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عادة الفساق وأرباب المعاصي والأفكار الضالة الاختباء في أماكن مظلمة والاتفاق في سرية تامة، وقد يكون خلف أسماء مستعارة.

وقفة

[3] ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ حين يعجز الجبان عن المواجهة، ويفشل عند التحدي، لا بد وأن يلجأ إلى النجوی.

وقفة

[3] ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ إن قلتَ: كيف قال ذلك، مع أن النجوى المسَّارةُ؟! قلتُ: معناه بالغوافي إخفاءِ المسَّارة، بحيثُ لم يفهم أحدٌ تناجيهم ومسارَتهم، تفصيلًا ولا إجمالًا.

وقفة

[3] ﴿هَلْ هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ يبحث الحاسد عن أي تشابه ظاهري بينه وبين محسوده لينفي عنه ميزاته.

وقفة

[3] كيف عرف النبي ﷺ ما أسروه في أنفسهم، وهو قولهم: ﴿هَلْ هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾؟! والجواب: إن الله -الذي لا تخفى عليه خافية- أخبره، فكيف لم يؤمنوا بعد ما شهدوا معجزة هذا الإخبار؟!

وقفة

[1-3] آية تحكي واقعنا اليوم: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ﴾.

الإعراب :

- ﴿ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ: ﴾

- لاهية: حال ثانية مترادفة او متداخلة مع هُمْ يَلْعَبُونَ» منصوبة بالفتحة. قلوب: فاعل لاسم الفاعل «لاهية» مرفوع بالضمة.و«هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى: ﴾

- الواو عاطفة. اسروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.النجوى: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الالف للتعذر بمعنى:أخفوا تحادثهم ليخفوا نياتهم في الدس.

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من واو الجماعة في «اسروا» ومن جعله فاعلا لاسروا يكون قد جاء بفاعلين لفعل واحد وهذا غير جائز إلا على لغة من قال: أكلوني البراغيث. ويجوز ان يكون «الذين» مبتدأ خبره: واسروا النجوى اي الجملة الفعلية قدمت عليه. والمعنى:هؤلاء اسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم. ويجوز ان يكون في محل نصب مفعولا به على الذم. والجملة الفعلية بعده: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ ظَلَمُوا هَلْ هذا: ﴾

- ظلموا: تعرب اعراب «اسروا».هل: حرف استفهام لا محل له. هذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اي هل محمد. والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر وما بعدها: في محل نصب بدل من «النجوى».

- ﴿ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ: ﴾

- إلا: اداة حصر لا عمل لها. بشر: خبر «هذا» مرفوع بالضمة. مثلكم: صفة-نعت-لبشر مرفوع مثله بالضمة. الكاف ضمير المخاطبين في محل جر بالاضافة. والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ: ﴾

- الالف ألف توبيخ بلفظ استفهام. الفاء زائدة -تزيينية-.تأتون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. السحر: مفعول به منصوب بالفتحة. بمعنى: أفتقعون في السحر.

- ﴿ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ: ﴾

- تعرب اعراب وَهُمْ يَلْعَبُونَ» الواردة في الآية الكريمة السابقة.'

المتشابهات :

| طه: 62 | ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 3 | ﴿لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عز و جل ما يظهرونه حين الاستماع من اللهو واللعب؛ ذكرَ هنا ما يخفونه، قال تعالى:

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لاهية:

وقرئ:

بالرفع، على أنه خبر بعد خبر، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [4] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي .. ﴾

التفسير :

{ قَلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ} أي:الخفي والجلي{ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} أي:في جميع ما احتوت عليه أقطارهما{ وَهُوَ السَّمِيعُ} لسائر الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات{ الْعَلِيمُ} بما في الضمائر، وأكنته السرائر.

ثم حكى- سبحانه- بعد ذلك ما لقنه لنبيه صلّى الله عليه وسلّم من الرد عليهم، فقال: قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

أى: قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الرد على ما تناجوا به سرا: ربي الذي أرسلنى لإخراجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. يعلم ما تقولونه سواء كان سرا أم جهرا، وسواء أكان القائل موجودا في السماء أم في الأرض، وهو وحده السميع لجميع ما يسمع، العليم بكل شيء في هذا الكون.

وما دام الأمر كذلك فأنا سأمضى في طريقي مبلغا رسالته- سبحانه-، أما أنتم فسترون سوء عاقبتكم إذا ما سرتم في طريق الكفر والعناد.

وفي قراءة سبعية بلفظ قل على الأمر للنبي صلّى الله عليه وسلّم.

أى: قل لهم- أيها الرسول الكريم- ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.

( قال ربي يعلم القول في السماء والأرض ) أي : الذي يعلم ذلك ، لا يخفى عليه خافية ، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين ، الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ، إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض .

وقوله : ( وهو السميع العليم ) [ أي : السميع ] لأقوالكم ، ( العليم ) بأحوالكم . وفي هذا تهديد لهم ووعيد .

اختلفت القرّاء في قراءة قوله ( قُلْ رَبّي ) فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين ( قُلْ رَبّي) على وجه الأمر، وقرأه بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء الكوفة (قَالَ رَبِّي) على وجه الخبر.

وكأن الذين قرءوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله: قل يا محمد للقائلين أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ربي يعلم قول كلّ قائل في السماء والأرض، لا يخفى عليه منه شيء وهو السميع لذلك كله، ولما يقولون من الكذب، العليم بصدقي، وحقيقة ما أدعوكم إليه، وباطل ما تقولون وغير ذلك من الأشياء كلها. وكأن الذين قرءوا ذلك قال على وجه الخبر أرادوا، قال محمد: ربي يعلم القول خبرا من الله عن جواب نبيه إياهم.

والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَاءة الأمصار، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء، وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقتا المعنى، وذلك أن الله إذا أمر محمدا بقيل ذلك قاله، وإذا قاله فعن أمر الله قاله، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في قراءته.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[4] ﴿رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾ حروفه، وكيفية النطق به، ووقت قوله، وغرض قائله، ومآلاته، فلا يسمعه فقط بل يعلمه.

وقفة

[4] ﴿رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ونحن نسمعه في حجرة، ثم يخفت في الثانية، ثم يتلاشى تمامًا في الثالثة، وهن في بيت واحد.

وقفة

[4] ﴿رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ إحاطة علم الله بما يصدر من عباده من قول أو فعل.

وقفة

[4] ﴿رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ اطلع الله على نجواهم، فأطلع عليها رسوله، فلم يتم لهم ما أرادوه من الإسرار من الكيد للإضرار، ولا عجب، فهو السميع كل ما يتكلمون به، والعليم بما تنطوي عليه الضمائر.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.اي قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لهم.

- ﴿ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل نصب مفعول به-مقول القول-.ربي: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. يعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو: والجملة الفعلية يَعْلَمُ الْقَوْلَ» في محل رفع خبر المبتدأ. القول:مفعول به منصوب بالفتحة. والياء في «ربي» ضمير المتكلم مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالقول اي بمعنى كل ما يحدث في السموات والارض في خفيات الامور ودقائقها. والارض: معطوفة بالواو على «السماء» مجرورة مثلها وتعرب اعرابها.

- ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: ﴾

- الواو عاطفة. هو: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. السميع: خبر «هو» مرفوع بالضمة الظاهرة. العليم: صفة -نعت-للسميع. او خبر ثان للمبتدإ. خبر بعد خبر مرفوع بالضمة.'

المتشابهات :

| البقرة: 137 | ﴿فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

|---|

| الأنعام: 13 | ﴿وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

|---|

| الأنعام: 115 | ﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 4 | ﴿قَالَ رَبِّي يَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 5 | ﴿مَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأٓتٖۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

|---|

| العنكبوت: 60 | ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٖ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَهَا ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : وبعد أَن ذكرَ اللهُ عز و جل ما تَنَاجَى به المشركون؛ أطلَعَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم على نَجوَاهُم، وأَمَرَه أَن يُخبِرَهُم بِأنَّ اللَّهَ الذي عَلِمَ نَجوَاهُم يَعلَمُ كلَّ قولٍ في السَّمَاءِ والأرضِ مِن جَهْرٍ أو سِرٍّ، قال تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

قال:

1- على معنى الخبر، وهى قراءة حمزة، والكسائي، وحفص، والأعمش، وطلحة، وابن أبى ليلى، وخلف، وابن سعدان، وابن جبير الأنطاكى، وابن جرير.

وقرئ:

2- قل، على الأمر لنبيه ﷺ، وهى قراءة باقى السبعة.

مدارسة الآية : [5] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ .. ﴾

التفسير :

يذكر تعالى ائتفاك المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم سفهوهوقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة، فتارة يقولون:{ أضغاث أحلام} بمنزلة كلام النائم الهاذي، الذي لا يحس بما يقول، وتارة يقولون:{ افتراه} واختلقه وتقوله من عند نفسه، وتارة يقولون:إنه شاعر وما جاء به شعر.

وكل من له أدنى معرفة بالواقع، من حالة الرسول، ونظر في هذا الذي جاء به، جزم جزما لا يقبل الشك، أنه أجل الكلام وأعلاه، وأنه من عند الله، وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه، كما تحدى الله أعداءه بذلك، ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته، فلم يقدروا على شيء من معارضته، وهم يعلمون ذلك وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيء، وإنما يقولون هذه الأقوال فيه - حيث لم يؤمنوا به - تنفيرا عنه لمن لم يعرفه، وهو أكبر الآيات المستمرة، الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وهو كاف شاف، فمن طلب دليلا غيره، أو اقترح آية من الآيات سواه، فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من الآيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم، وليس لهم فيها مصلحة، لأنهم إن كانقصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله، فقد تبين دليله بدونها، وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر لأنفسهم، إن لم يأت بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة - على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات - لا يؤمنون قطعا، فلو جاءتهم كل آية، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم.

ولهذا قال الله عنهم:{ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ} أي:كناقة صالح، وعصا موسى، ونحو ذلك.

وقوله- تعالى-: بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ، بَلِ افْتَراهُ، بَلْ هُوَ شاعِرٌ إضراب من جهته- تعالى-، وانتقال من حكاية قولهم السابق هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ.. إلى حكاية أقوال أخرى باطلة قالوها في شأنه صلّى الله عليه وسلّم وفي شأن ما جاء به.

أى: أن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بما قالوه قبل ذلك في شأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم من أنه بشر وما جاء به سحر، بل أضافوا إلى ذلك أن القرآن أضغاث أحلام. أى: أخلاط كأخلاط الأحلام، وأنه أباطيل لا حقيقة لها.

والأضغاث: جمع ضغث. وأصله ما جمع من أنواع شتى من النبات ثم حزم في حزمة واحدة.

والأحلام: جمع حلم- بضم الحاء وسكون اللام- وهو ما يراه النائم مما ليس بحسن.

وقد استعير هذا التركيب لما يراه النائم من وساوس وأحلام خلال نومه بَلِ افْتَراهُ أى: اختلق هذا القرآن من عند نفسه.

بَلْ هُوَ شاعِرٌ أى: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم شاعر- في زعمهم- وما أتى به هو نوع من الشعر التخييلى الذي لا حقيقة له.

ثم أضافوا إلى هذا التخبط واضطراب قولهم: فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ.

ومرادهم بالآية هنا: آية كونية، والجملة جواب لشرط محذوف يفصح عنه السياق، والتقدير: إن لم يكن كما قلنا في شأنه من أنه شاعر بل كان رسولا حقا فليأتنا بخارق يدل على صدقه كناقة صالح، وعصا موسى، وإحياء عيسى للأموات.. فإن المرسلين السابقين فعلوا ذلك.

وكأنهم- لانطماس بصائرهم وشدة جهالاتهم- لا يعتبرون القرآن الذي هو آية الآيات- لا يعتبرونه آية ومعجزة تدل على صدقه صلّى الله عليه وسلّم.

فأنت ترى أن هذه الآية الكريمة قد صورت تخبط هؤلاء المشركين تصويرا حكيما، شأنهم في ذلك شأن الحائر المضطرب الذي لا يستطيع الثبات على قرار، بل هو لتمحله وتعلله ينتقل من دعوى باطلة إلى أخرى أشد منها بطلانا.

وقد نفى القرآن عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم كل هذه الدعاوى الباطلة، ومن ذلك قوله- تعالى-: وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ .

وقوله- سبحانه- وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ .

وقوله : ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه ) هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم ، واختلافهم فيما يصفون به القرآن ، وحيرتهم فيه ، وضلالهم عنه . فتارة يجعلونه سحرا ، وتارة يجعلونه شعرا ، وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ، وتارة يجعلونه مفترى ، كما قال : ( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) [ الإسراء : 48 ، والفرقان : 9 ] .

وقوله : ( فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ) : يعنون ناقة صالح ، وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله تعالى : ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ) [ الآية ] [ الإسراء : 59 ]

يقول تعالى ذكره: ما صدّقوا بحكمة هذا القرآن، ولا أنه من عند الله، ولا أقرّوا بأنه وحي أوْحَى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم: هو أهاويل رؤيا رآها في النوم، وقال بعضهم: هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه، وقال بعضهم: بل محمد شاعر، وهذا الذي جاءكم به شعر (فَلْيَأْتِنا) به يقول: قالوا فليجئنا محمد إن كان صادقا في قوله، إن الله بعثه رسولا إلينا وإن هذا الذي يتلوه علينا وحي من الله أوحاه إلينا، (بآية) يقول: بحجة ودلالة على حقيقة ما يقول ويدّعي ( كَمَا أُرْسِلَ الأوَّلُونَ ) يقول: كما جاءت به الرسل الأوّلون من قَبْله من إحياء المَوتى، وإبراء الأكمه والأبرص وكناقة صالح، وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله ولا يأتي بها إلا الأنبياء والرسل.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( أَضْغَاثُ أَحْلامٍ ) أي فعل حالم، إنما هي رؤيا رآها( بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ) كل هذا قد كان منهم. وقوله ( فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوَّلُونَ ) يقول: كما جاء عيسى بالبيِّنات وموسى بالبينات، والرسل.

حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله ( أَضْغَاثُ أَحْلامٍ ) قال: مشتبهة.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله ( أَضْغَاثُ أَحْلامٍ ) قال أهاويلها.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

وقال تعالى ذكره: بل قالوا: ولا جحد في الكلام ظاهر فيحقق ببل، لأن الخبر عن أهل الجحود والتكذيب، فاجْتُزِي بمعرفة السامعين بما دلّ عليه قوله، بل من ذكر الخبر عنهم على ما قد بينا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[5] ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ هذه الجملة القصيرة تمثل لك مقدار ما أصابهم من الحيرة، وتُريك صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه: كيف يتقلب ذات اليمين وذات الشمال! وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما يحاوله من محال! ﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 48].

وقفة

[5] ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ الكفر منطق مترع بالتناقضات.

وقفة

[5] ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ اختلاف المشركين في الموقف من النبي ﷺ يدل على تخبطهم واضطرابهم.

وقفة

[5] ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ حملات إعلامية مضادة! هؤلاء عرفوا الحق، لكنهم رددوا هذه الافتراءات كحملات تشهرية منظمة، لينفروا الناس عن الحق وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان.

وقفة

[5] ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ ثلاث تهم مفتريات في آية واحدة، هذه حال المبطلون؛ قمة التخبط والتذبذب والبهتان.

وقفة

[5] ﴿بَل قالوا أَضغاثُ أَحلامٍ بَلِ افتَراهُ بَل هُوَ شاعِرٌ فَليَأتِنا بِآيَةٍ كَما أُرسِلَ الأَوَّلونَ﴾ عندما يخطئ البعض فى حقك، ويتهمونك بما ليس فيك، فلا تبتئس؛ فقد قالوا فى حبيبك ﷺ ما هو أكثر من ذلك

اسقاط

[5] طالب الحق يطلب الدليل لينقاد له؛ لا لتعجيز خصمه ﴿فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ بَلْ قالُوا: ﴾

- بل: حرف اضراب للاستئناف لا عمل له. قالوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والالف فارقة. والجملة الاسمية بعده: في محل نصب مفعول به -مقول القول-.

- ﴿ أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ: ﴾

- خبر مبتدأ محذوف بمعنى: ما يقوله محمد. اضغاث احلام: مرفوع بالضمة. احلام: مضاف اليه مجرور بالكسرة. واضغاث جمع «ضغث» وهو الحزمة الصغيرة والحزمة خليط من نباتات مختلفة شبهت بها تخاليط الاحلام. بل: حرف اضراب لا عمل له وكسر آخره لالتقاءالساكنين.

- ﴿ افْتَراهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به.اي افتراه على

- ﴿ بَلْ هُوَ شاعِرٌ: ﴾

- بل: اعربت. هو: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. شاعر: خبر «هو» مرفوع بالضمة. وهذه الانتقالات في قولهم اضربوا فيها قولهم هو سحر الى انه تخاليط احلام ... ما هي إلا أقوال فاسدة احدها افسد من الآخر.

- ﴿ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مقدر مقترن بالفاء في محل جزم.الفاء واقعة في جواب الشرط المقدر بمعنى: ان كان يريد منا ان نؤمن به فليأتنا بمعجزة. اللام لام الامر. يأت: فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه حذف آخره-حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «نا» ضميرالمتكلمين مبني على السكون في محل نصب مفعول به.بآية: جار ومجرور قام مقام مفعول «يأتنا» الثاني.

- ﴿ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ: ﴾

- الكاف: اسم معنى «مثل» للتشبيه مبني على الفتح في محل نصب نائب عن المصدر المقدر-المفعول المطلق-او صفة-نعت- له. بتقدير: فليأتنا بآية إتيانا كإتيان الاولين بالآيات لان ارسال الرسل متضمن الإتيان بالآيات. ما: مصدرية. ارسل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الاولون: نائب فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. ويجوز ان تكون الكاف: حرف جر للتشبيه. فتكون «ما» المصدرية وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقا بمفعول مطلق-مصدر- محذوف. التقدير: فليأتنا إتيانا بآية كإتيان الاولين بالآيات الى اممهم. وجملة أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ» صلة «ما» المصدرية لا محل لها من الاعراب.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : ولَمَّا ذَكَرَ اللهُ عز و جل عن المشركين أنهم قالوا عن القرآن: «إنه سحر»؛ ذكرَ هنا حيرتَهم واضطرابَ أقوالهم، وعدم اقتصارهم على ما سبق، فقالوا تارة: «أضغاث أحلام»، وقالوا تارة: «كَذِبٌ، أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله»، وقالوا تارة: «إن محمدًا صلى الله عليه وسلم شاعر، وما أتى به شعر»، قال تعالى:

﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ .. ﴾

التفسير :

{ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} أي:بهذه الآيات المقترحة، وإنما سنته تقتضي أن من طلبها، ثم حصلت له، فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة. فالأولون ما آمنوا بها، أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك، وما الخير الذي فيهم، يقتضي الإيمان عند وجودها؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي:لا يكون ذلك منهم أبدا.

ثم بين- سبحانه- جانبا من مظاهر فضله ورحمته بهؤلاء الذين أرسل إليهم رسوله محمدا صلّى الله عليه وسلّم فقال: ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ.

أى: أن هؤلاء الجاهلين من قومك- أيها الرسول الكريم- قد طلبوا منك آية كونية كالتي جاء بها موسى وعيسى وصالح.. وهذه الخوارق عند ما جاء بها هؤلاء الرسل ولم يؤمن بها أقوامهم أهلكنا هؤلاء الأقوام، وفقا لسنتنا التي لا تتخلف في إهلاك من يكذبون بآياتنا، ولو أنا أعطيناك هذه الخوارق ولم يؤمن بها قومك لأهلكناهم كما أهلكنا السابقين، لذا اقتضت حكمتنا ورحمتنا أن نمنع عنهم ما طلبوه، لأنهم بشر كالسابقين. ومادام السابقون لم يؤمنوا بهذه الخوارق فهؤلاء أيضا لن يؤمنوا بها.

فالاستفهام في قوله: أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ للإنكار. أى: أن هؤلاء الكافرين من أمتك- أيها الرسول الكريم- لن يؤمنوا بهذه الخوارق التي طلبوها متى جاءتهم لأنهم لا يقلون عتوا وعنادا عن السابقين الذين لم يؤمنوا بها فأهلكهم الله.

وصدق الله إذ يقول: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ .

ثم بين- سبحانه- أن حكمته قد اقتضت أن يكون جميع الرسل من البشر وأن يعيشوا الحياة التي تقتضيها الطبيعة البشرية، وأن يؤيدهم الله- تعالى- بالمعجزات الدالة على صدقهم، فقال- تعالى-:

ولهذا قال تعالى : ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) أي : ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها ، بل كذبوا ، فأهلكناهم بذلك ، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا بل ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ) [ يونس : 96 ، 97 ] .

هذا كله ، وقد شاهدوا من الآيات الباهرات ، والحجج القاطعات ، والدلائل البينات ، على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى ، وأبهر وأقطع وأقهر ، مما شوهد مع غيره من الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

قال ابن أبي حاتم ، رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي ، عن علي بن رباح اللخمي ، حدثني من شهد عبادة بن الصامت ، يقول : كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق ، رضي الله عنه ، يقرئ بعضنا بعضا القرآن ، فجاء عبد الله بن أبي ابن سلول ، ومعه نمرقة وزربية ، فوضع واتكأ ، وكان صبيحا فصيحا جدلا فقال : يا أبا بكر ، قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح ، وجاء داود بالزبور ، وجاء صالح بالناقة ، وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكر ، رضي الله عنه ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لا يقام لي ، إنما يقام لله عز وجل " . فقلنا : يا رسول الله ، إنا لقينا من هذا المنافق . فقال : " إن جبريل قال لي : اخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك ، وفضيلته التي فضلت بها ، فبشرني أني بعثت إلى الأحمر والأسود ، وأمرني أن أنذر الجن ، وآتاني كتابه وأنا أمي ، وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر ، وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة ، وآتاني النصر ، وجعل الرعب أمامي ، وآتاني الكوثر ، وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة ، ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون مقنعو رءوسهم ، وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس ، وأدخل في شفاعتي سبعين ألفا من أمتي الجنة بغير حساب وآتاني السلطان والملك ، وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم ، فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش ، وأحل لي الغنائم ، ولم تحل لأحد كان قبلنا " . وهذا الحديث غريب جدا .

يقول تعالى ذكره: ما آمن من قبل هؤلاء المكذّبين محمدا من مشركي قومه الذين قالوا: فليأتنا محمد بآية كما جاءت به الرسل قبله من أهل قرية عذّبناهم بالهلاك في الدنيا، إذ جاءهم رسولنا إليهم بآية معجزة ( أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ) يقول: أفهؤلاء المكذبون محمدا السائلوه الآية يؤمنون إن جاءتهم آية ولم تؤمن قبلهمْ أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع مجيئها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ) يصدّقون بذلك.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ) أي الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات فلم يؤمنوا لم يناظروا.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[6] ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ﴾ جاز قياس أمة على أمة مع أن الاختلافات لا تحصى، أو لا يجوز قياس حكم على حكم مع أن المشرع واحد.

وقفة

[6] ﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ طلبوا منك آية كونية كالتي جاء بها الأنبياء الذين سبقوك، ولما لم يؤمن بها أقوامهم أهلكناهم، ولو أعطيناك نفس الآيات ولم يؤمنوا بها لأهلكناهم کما أهلكنا السابقين، لذا كان من رحمتنا أن نمنع عنهم ما طلبوه، وإلا هلكوا.

الإعراب :

- ﴿ ما آمَنَتْ: ﴾

- ما: نافية لا عمل لها. آمنت: فعل ماض مبني على الفتح. والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها.

- ﴿ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ: ﴾

- قبل: ظرف زمان متعلق بآمنت منصوب على الظرفية. وهو مضاف وعلامة نصبه الفتحة و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. من: حرف جر زائد للتوكيد. قرية: اسم مجرور لفظا بحرف الجر الزائد مرفوع محلا لانه فاعل «آمنت».واراد بالقرية اهلها ولذلك وصفها بالظلم وقال في الآية الحادية عشرة «قوما آخرين» لان المعنى: اهلكنا قوما وانشأنا قوما آخرين. وبحذف المضاف «اهل» حل المضاف اليه «قرية» محله.

- ﴿ أَهْلَكْناها: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة-نعت-لقرية على اللفظ وفي محل رفع على المحل. اهلك: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

- ﴿ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ: ﴾

- الالف ألف تعجيب بلفظ استفهام. الفاء زائدة. هم: ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. يؤمنون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية «يؤمنون» في محل رفع خبر «هم».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا طلب المشركون آية حسية، مثل عصا موسى، وناقة صالح؛ أخبرَ اللهُ عز و جل هنا أنه ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطُوها كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤلاء؟! قال تعالى:

﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيات من 7 الى 9:ـ

هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين:هلا كان ملكا، لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق، وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك، دل على أنه ليس برسول.

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم، فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول، المقرين بإثبات الرسل قبله - ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارض البشرية، من الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم.

فما بال محمد صلى الله عليه وسلم، تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر، ولن يقروا برسول من غير البشر، إن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها، وتناقضهم بها، فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا، لا يأكل الطعام، فقد أجاب [الله] تعالى عن هذه الشبهة بقوله:{ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ* وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة{ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا} فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} من الكتب السالفة، كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم.

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكروهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين، أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها، أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم، إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم، نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك، وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، لقوله{ إِلَّا رِجَالًا}

أى: وما أرسلنا قبلك- أيها الرسول الكريم- إلى الأمم السابقة إلا رسلا من البشر، ليعيشوا حياة البشر، ويتمكنوا من التعامل والتخاطب والتفاهم مع من هم من جنسهم، ولو كان الرسل من غير البشر لما كانت هناك وشيجة ورابطة بينهم وبين أقوامهم.

وهذه الجملة رد مفحم على المشركين الجاهلين الذين استبعدوا أن يكون الرسول بشرا وقالوا قبل ذلك: هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ.

وقوله- تعالى- نُوحِي إِلَيْهِمْ استئناف مبين لكيفية الإرسال.

أى: اقتضت حكمتنا أن يكون الرسل من الرجال، وأن نبلغهم ما نكلفهم به عن طريق الوحى المنزل إليهم من جهتنا.

وقوله- سبحانه-: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ توبيخ لهم وتجهيل، لأنهم قالوا ما قالوا بدون تعقل أو تدبر.

والمراد بأهل الذكر: علماء أهل الكتاب الذين كان المشركون يرجعون إليهم في أمور دينهم.

والفاء في قوله: فَسْئَلُوا.. لترتيب ما بعدها على ما قبلها. وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه.

أى: مادامت قد بلغت بكم الجهالة أن تستبعدوا أن يكون الرسول بشرا فاسألوا أهل العلم في ذلك، فسيبينون لكم أن الرسل السابقين لم يكونوا إلا رجالا.

قال القرطبي: قوله- تعالى-: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بالنبي صلّى الله عليه وسلّم وسماهم أهل الذكر، لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء، مما لم تعرفه العرب، وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وقال ابن زيد: أراد بالذكر: القرآن. أى: فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن.. .

يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر : ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم ) أي : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر ، لم يكن فيهم أحد من الملائكة ، كما قال في الآية الأخرى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى ) [ يوسف : 109 ] ، وقال تعالى : ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) [ الأحقاف : 9 ] ، وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا : ( أبشر يهدوننا ) [ التغابن : 6 ] ; ولهذا قال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أي : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرا ، وذلك من تمام نعم الله على خلقه; إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم .

يقول تعالى ذكره لنبيه: وما أرسلنا يا محمد قبلك رسولا إلى أمة من الأمم التي خلت قبل أمتك إلا رجالا مثلهم نوحي إليهم، ما نريد أن نوحيه إليهم من أمرنا ونهينا، لا ملائكة، فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم، وأنت رجل كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم. وقوله ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) يقول للقائلين لمحمد صلى الله عليه وسلم في تناجيهم بينهم: هل هذا إلا بشر مثلكم، فإن أنكرتم وجهلتم أمر الرسل الذين كانوا من قبل محمد، فلم تعلموا أيها القوم أمرهم إنسا كانوا أم ملائكة، فاسألوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم عنهم.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) يقول فاسألوا أهل التوراة والإنجيل قال أبو جعفر: أراه أنا قال: يخبروكم أن الرسل كانوا رجالا يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق. وقيل: أهل الذكر: أهل القرآن.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: ثني عبد الرحمن بن صالح، قال: ثني موسى بن عثمان، عن جابر الجعفيّ، قال: لما نـزلت ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) قال: عليّ: نحن أهل الذّكر.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) قال: أهل القرآن، والذكر: القرآن. وقرأ إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[7] ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ليس العَـارُ أن تكونَ جَاهـلًا؛ العـارُ أن تبقىٰ جاهـلًا.

وقفة

[7] ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم، والإجابة عما علموه.

وقفة

[7] ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيٌ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهيٌ له أن يتصدى لذلك.

وقفة

[7] ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله تعالى: (فاسألوا).

وقفة

[7] ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ قال البيضاوي: «جواب لقوله: ﴿هَلْ هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [3]، فأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة؛ ليزيل عنهم الشبهة والاحالة عليهم إما للإلزام، فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويثقون بقولهم، أو لأن إخبار الجمع الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفارًا».

وقفة

[7] في زمنٍ كثُر فيه المُتشدقون بالحلال والحرام، ما أحوجنا أن نمعن النظر في هذه الآية: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾!

عمل

[7] عليك بطلب العلم؛ فإن لطالب العلم منْزلة رفيعة في الدنيا والآخرة ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

عمل

[7] سَل عالمًا عن مسألة تجهلها ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

عمل

[7] إذا أردت الإتقان والتفوق فاسأل أهل الخبرة: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وإن أردت أن تعرف الله وتسعد بقربه: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].

وقفة

[7] ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ من كثرة ذكرهم لله؛ كأن الذكر يأوي إليهم ويسكن عندهم فهم أهله وبيته.

الإعراب :

- ﴿ وَما أَرْسَلْنا: ﴾

- الواو استئنافية. ما: نافية لا عمل لها. ارسل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ قَبْلَكَ إِلاّ رِجالاً: ﴾

- قبل: ظرف زمان متعلق بما أرسلنا منصوب على الظرفية بالفتحة وهو مضاف. والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. الا: اداة حصر لا عمل لها. رجالا: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ نُوحِي إِلَيْهِمْ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة-نعت-لرجالا. نوحي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. اليهم: جار ومجرور متعلق بنوحي و «هم»ضمير الغائبين في محل جر بإلى. بمعنى: وما ارسلنا الملائكة بل رجالا نوحي اليهم ما نشاء.

- ﴿ فَسْئَلُوا: ﴾

- الفاء واقعة في جواب شرط متقدم والجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. اسألوا: فعل امر مبني على حذف النون لان مضارعه من الافعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.

- ﴿ أَهْلَ الذِّكْرِ: ﴾

- مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف. الذكر: مضاف اليه مجرور بالكسرة بمعنى: اهل العلم بالكتب الالهية السابقة العارفون بسنن الله في خلقه.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: ﴾

- إن: حرف شرط جازم. كنتم: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. لا: نافية لا عمل لها. تعلمون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة لا تَعْلَمُونَ» في محل نصب خبر «كان» وحذف مفعول «تعلمون» اختصارا وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه. التقدير: ان كنتم لا تعلمون ذلك فاسألوا اهل الذكر.'

المتشابهات :

| النحل: 43 | ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

| الأنبياء: 8 | ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا طعنَ المشركون في نبوتِه صلى الله عليه وسلم لأنَّه بشرٌ، ردَّ اللهُ عز و جل عليهم هنا بأنَّ الرُّسُلَ الذين كانوا مِن قَبلِه كانوا -بإقرارِهم- مِثله من البشر، فما لهم أن يُنكِروا رِسالَتَه وهو مِثلُهم؟ أرسلهم رجالًا من البشر؛ ليكونَ سُلوكُهم العمليُّ نَمُوذجًا حيًّا لِما يدعونَ الناسَ إليه، قال تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يوحى:

1- على البناء للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالنون، وكسر الحاء، وهى قراءة طلحة، وحفص.

مدارسة الآية : [8] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيات من 7 الى 9:ـ

هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين:هلا كان ملكا، لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق، وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك، دل على أنه ليس برسول.

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم، فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول، المقرين بإثبات الرسل قبله - ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارض البشرية، من الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم.

فما بال محمد صلى الله عليه وسلم، تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر، ولن يقروا برسول من غير البشر، إن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها، وتناقضهم بها، فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا، لا يأكل الطعام، فقد أجاب [الله] تعالى عن هذه الشبهة بقوله:{ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ* وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة{ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا} فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} من الكتب السالفة، كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم.

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكروهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين، أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها، أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم، إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه.

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم، نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك، وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية، لا مريم ولا غيرها، لقوله{ إِلَّا رِجَالًا}

ثم أكد- سبحانه- هذه الحقيقة وهي كون الرسل من البشر فقال: وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ.

والضمير في جَعَلْناهُمْ يعود إلى الرسل، والجسد مصدر جسد الدم يجسد- من باب فرح- إذا التصق بغيره، وأطلق على الجسم جسد، لالتصاق أجزائه بعضها ببعض، ويطلق هذا اللفظ على الواحد المذكر وغيره ولذلك أفرد، أو هو أفرد لإرادة الجنس.

أى: وما جعلنا الرسل السابقين عليك يا محمد أجسادا لا تأكل ولا تشرب كالملائكة، وإنما جعلناهم مثلك يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون ويعتريهم ما يعترى البشر من سرور وحزن، ويقظة ونوم.. وغير ذلك مما يحسه البشر.

وما جعلناهم- أيضا- خالدين في هذه الحياة بدون موت، وإنما جعلنا لأعمارهم أجلا محددا تنتهي حياتهم عنده بدون تأخير أو تقديم.

قال- تعالى-: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ.

وقوله : ( وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ) أي : بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام ، كما قال تعالى : ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ) [ الفرقان : 20 ] أي : قد كانوا بشرا من البشر ، يأكلون ويشربون مثل الناس ، ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة ، وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئا ، كما توهمه المشركون في قولهم : ( مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) [ الفرقان : 7 ، 8 ] .

وقوله : ( وما كانوا خالدين ) أي : في الدنيا ، بل كانوا يعيشون ثم يموتون ، ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) [ الأنبياء : 34 ] ، وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل ، تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينهى عنه .

يقول تعالى ذكره: وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية قبل أمتك، ( جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ) يقول: لم نجعلهم ملائكة لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم أجسادا مثلك يأكلون الطعام.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ) يقول: ما جعلناهم جسدا إلا ليأكلوا الطعام.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ) يقول: لم أجعلهم جسدا ليس فيهم أرواح لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم جسدا فيها أرواح يأكلون الطعام.

قال أبو جعفر: وقال: ( وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا ) فوحَّد الجسد وجعله موحدا، وهو من صفة الجماعة، وإنما جاز ذلك لأن الجسد بمعنى المصدر، كما يقال في الكلام: وما جعلناهم خَلْقا لا يأكلون.

وقوله ( وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ) يقول: ولا كانوا أربابا لا يموتون ولا يفنون، ولكنهم كانوا بشرا أجسادا فماتوا، وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قد أخبر الله عنهم لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ... إلى قوله أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا قال الله تبارك وتعالى لهم: ما فعلنا ذلك بأحد قبلكم فنفعل بكم، وإنما كنا نرسل إليهم رجالا نوحي إليهم كما أرسلنا إليكم رسولا نوحي إليه أمرنا ونهينا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ( وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ) أي لا بد لهم من الموت أن يموتوا.

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ قال جمال الدين القاسمي: «وفي هذا التعريف الرباني عن حال المرسلين أكبر رادع لأولئك المنزوين عن الناس؛ إذ يرون تناول الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في المجامع، والخروج للأسواق لقضاء الحاجات، من أعظم الهوادم لصروح الاعتقاد فيهم، فتراهم يأنفون من شراء حوائجهم بأيديهم، وهو السنة، ومن المشي بالأسوا ، وهو المأذون فيه، ومن إجابة الدعوة، وهي واجبة، لأوهام في أنفسهم شيدوها، ومحافظة على السمعة حموا جانبها، فتبًّا لهم من قوم مبتدعين، يعبدون قلوب الخلق ولا يعبدون الله، ويريدون حالة فوق ما عليه رسل الله».

وقفة

[8] ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ لا تُطالب القدوات بأمرٍ فوق طاقتهم، دعك من المثاليَّة، هم بشر مثلنا.

لمسة

[8] ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ ليس بالضرورة أن الجسد يأكل الطعام، فقد يكون هناك جسد لا يأكل الطعام، كما قال تعالى عن العجل الذي صنعه السامري: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا﴾ [طه: 88]، ثم كلمة جسد في العربية لا ينحصر فينا، فالعرب يقولون أن الجن والملائكة جسد لا تأكل الطعام (جَسَدًا) أي مستغنين عن الطعام لأنه ملك.

لمسة

[8] ﴿جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ﴾ جسد مفرد ويأكلون جمع، كلمة جسد هو اسم جنس وبالتالي تستخدم للجمع.

الإعراب :

- ﴿ وَما جَعَلْناهُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على ما أَرْسَلْنا» الواردة في الآية السابقة وتعرب اعرابها. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به اول. اي وما جعلنا الرسل.

- ﴿ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ: ﴾

- جسدا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة.لا: نافية لا عمل لها. يأكلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواوضمير متصل في محل رفع فاعل. الطعام: مفعول به منصوب بالفتحة والجملة الفعلية لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ» في محل نصب صفة-نعت-لجسدا.بمعنى: وما جعلنا الانبياء قبله ذوي جسد غير طاعمين. بل كانوا يأكلون ويشربون كسائر الناس.

- ﴿ وَما كانُوا خالِدِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. ما: نافية لا عمل لها. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» والالف فارقة. خالدين: خبر «كان» منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. بمعنى:وما خلدوا بل ماتوا كما مات يرهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : وبعد الرد على من طعنَ في نبوتِه صلى الله عليه وسلم لأنَّه بشرٌ؛ أكدَ اللهُ هنا أن الرسل كلهم بشر، لهم نفس صفات البشر، يأكلون الطعام، ولا يخلدون في الدنيا، بل يموتون كغيرهم، قال تعالى:

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :الأنبياء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيات من 7 الى 9:ـ

هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين:هلا كان ملكا، لا يحتاج إلى طعام وشراب، وتصرف في الأسواق، وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن كذلك، دل على أنه ليس برسول.

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل، تشابهوا في الكفر، فتشابهت أقوالهم، فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول، المقرين بإثبات الرسل قبله - ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام، الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف، والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم من البشر، الذين يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، وتطرأ عليهم العوارض البشرية، من الموت وغيره، وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم، فصدقهم من صدقهم، وكذبهم من كذبهم، وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة، والسعادة لهم ولأتباعهم، وأهلك المسرفين المكذبين لهم.

فما بال محمد صلى الله عليه وسلم، تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته، وهي موجودة في إخوانه المرسلين، الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح، وأنهم إن أقروا برسول من البشر، ولن يقروا برسول من غير البشر، إن شبههم باطلة، قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها، وتناقضهم بها، فلو قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسا، وأنه لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلدا، لا يأكل الطعام، فقد أجاب [الله] تعالى عن هذه الشبهة بقوله:{ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ* وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من الملائكة{ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا} فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدمين{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} من الكتب السالفة، كأهل التوراة والإنجيل، يخبرونكم بما عندهم من العلم، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم.