الإحصائيات

سورة يوسف

| ترتيب المصحف | 12 | ترتيب النزول | 53 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 13.50 |

| عدد الآيات | 111 | عدد الأجزاء | 0.60 |

| عدد الأحزاب | 1.20 | عدد الأرباع | 4.90 |

| ترتيب الطول | 11 | تبدأ في الجزء | 12 |

| تنتهي في الجزء | 13 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 6/29 | آلر: 3/5 | ||

الروابط الموضوعية

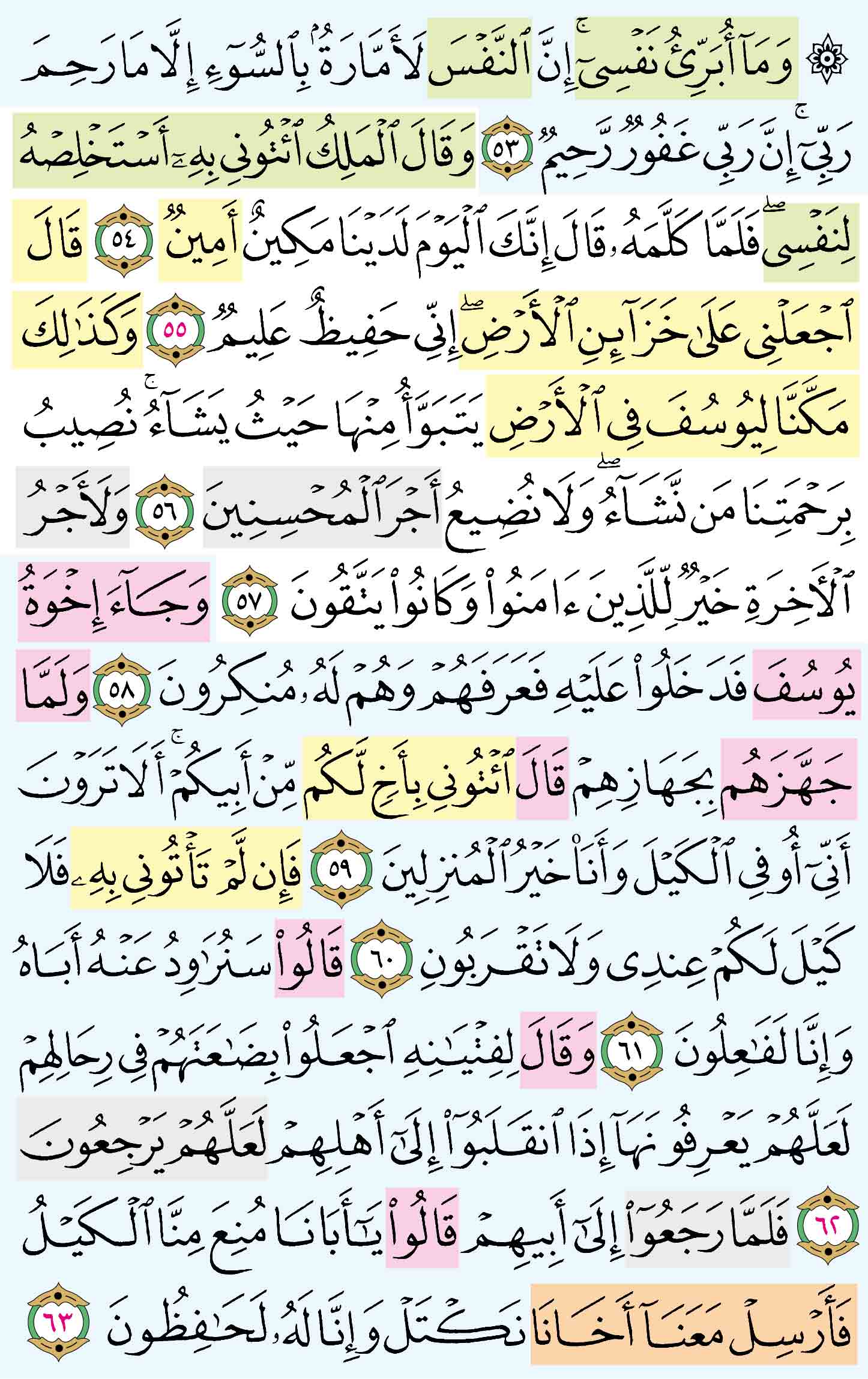

المقطع الأول

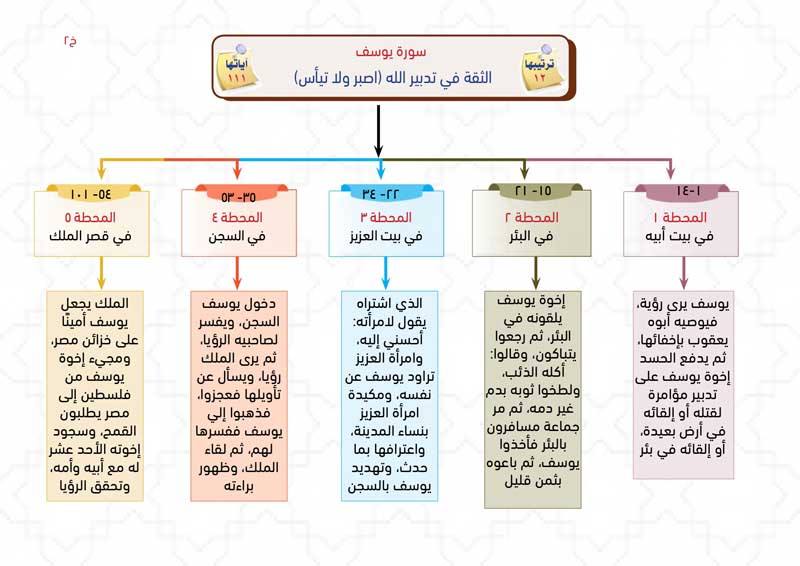

من الآية رقم (54) الى الآية رقم (57) عدد الآيات (4)

الملكُ يستخلصُ يوسفَ عليه السلام لنفسِه، ويجعلَه أمينًا على خزائنِ مصرَ، ثُمَّ تمكينُ اللهِ ليوسفَ عليه السلام في الأرضِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (58) الى الآية رقم (63) عدد الآيات (6)

جاءَ إخوةُ يوسفَ من فلسطينَ إلى مصرَ يطلبُونَ الطَّعامَ لمَّا عمَّ القَحطُ، فعَرَفَهم يوسفُ عليه السلام وطلبَ منهم إحضارَ أخيِهم من أبيِهم، فلمَّا رجعوا طلبوا من أبيِهم إرسالَ أخيهم بنيامينَ معَهم في المرَّةِ القادمةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

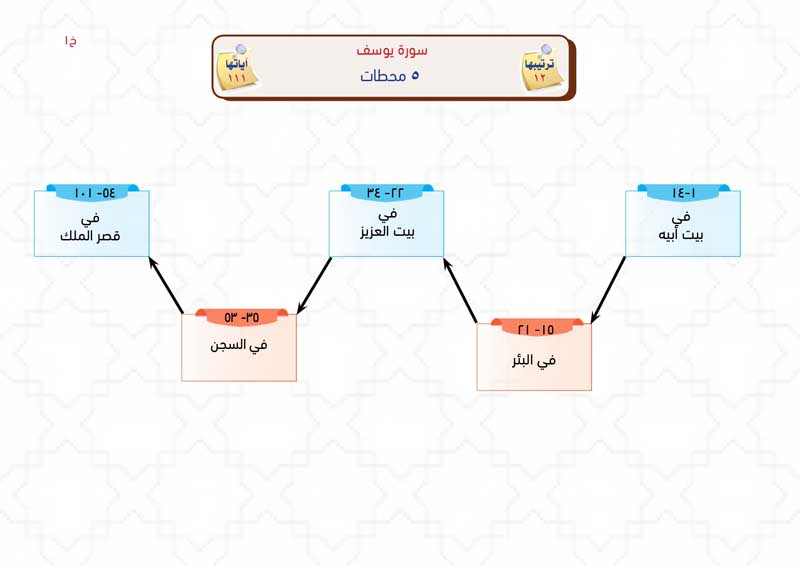

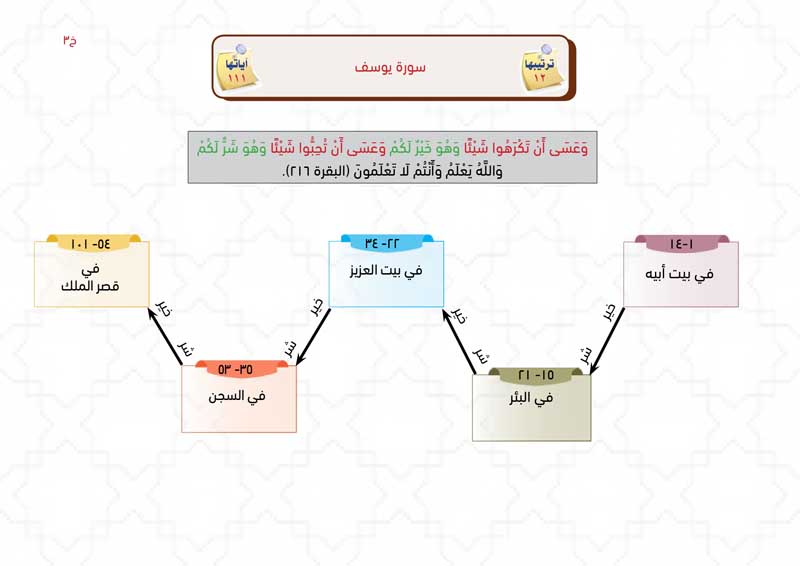

مدارسة السورة

سورة يوسف

الثقة في تدبير الله (اصبر ولا تيأس)/ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ/ الصبر الجميل/ يوسف الإنسان قصة نجاح

أولاً : التمهيد للسورة :

- • إلى هؤلاء وإلى كل مسلم نزلت سورة يوسف.: نزلت تهمس في أذن كل مسلم في فترات الضيق أو البلاء؛ لتقول له: تعلَّم من يوسف عليه السلام الصبر، والأمل، وعدم اليأس رغم كل الظروف. وبالمقابل: تعلَّم منه كيف تواجه فترات الراحة والاطمئنان، وذلك بالتواضع والإخلاص لله عز وجل. فالسورة ترشدنا أن حياة الإنسان هي عبارة عن فترات رخاء وفترات شدة، فلا يوجد إنسان قط كانت حياته كلها فترات رخاء أو كلها فترات شدة، وهو في الحالتين: الرخاء والشدة، يُختبر.

- • سورة يوسف أحسن القصص:: لأنها اشتملت على حاسد ومحسود، ومالك ومملوك، وشاهد ومشهود، وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق، وخصب وإجداب، وذنب وعفو، وفراق ووصال، وسقم وصحة، وحل وترحال، وذل وعز. وعالجت مشاكل تربوية واجتماعية ونفسية وأخلاقية واقتصادية وسياسية.

- • سورة يوسف أحسن القصص:: لأن في نهايتها حسن المآل وطيب العافية، فيعقوب عليه السلام رد إليه بصره وظفر بفلذة كبده، ويوسف عليه السلام آتاه الله الملك والحكمة، والأخوة تاب الله عليهم، ومنهم أو من ذريتهم اصطفى الله أسباط بني إسرائيل، وامرأة العزيز أقرت بذنبها وحسنت توبتها، وأهل مصر اجتازوا السبع الشداد حتى صار الناس يأتونهم من جميع الأقطار للمؤنة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «يوسف».

- • معنى الاسم :: هو نبي الله يوسف بن نبي الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن نبي الله إبراهيم عليهم السلام.

- • سبب التسمية :: لأنها ذكرت قصة يوسف عليه السلام كاملة، ولم تذكر قصته في غيرها، بل لم يذكر اسمه إلا في سورة الأنعام آية (84) ، وغافر آية (34).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الثقة بتدبير الله، والأمل، والصبر، وعدم اليأس رغم كل الظروف.

- • علمتني السورة :: رعاية الله عز وجل لأوليائه ولطفه بهم في أوقات المحن.

- • علمتني السورة :: أن القصص فيها الحسن والسيِّئ، وأن قصص القرآن أحسن القصص: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾

- • علمتني السورة :: العفو والصفح ثم الإحسان بالدعاء من أخلاق الأنبياء: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّـهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «مَا حَفِظْتُ سُورَةَ يُوسُفَ وَسُورَةَ الْحَجِّ إِلَّا مِنْ عُمَرَ بنِ الخطابِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يَقْرَؤُهُمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وكَانَ يَقْرَؤُهُمَا قِرَاءَةً بَطِيئَةً».

• عَنِ الْفَرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلاَّ مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ إِيَّاهَا فِى الصُّبْحِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا».

• عَن عَلْقَمَة بن وَقاص قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ فِى الْعَتَمَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ، وَأَنَا فِى مُؤَخِّرِ الصُّفُوفِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ يُوسُفَ سَمِعْتُ نَشِيجَهُ فِى مُؤَخَّرِ الصَّفِّ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة يوسف من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • انفردت السورة بذكر قصة يوسف عليه السلام كاملة من بدايتها إلى نهايتها، حيث لم تذكر في غيرها من السور، كما هي العادة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن الكريم.

• قصة يوسف عليه السلام هي أطول قصة في القرآن، استغرقت معظم السورة (97 آية)، ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة.

• رغم أن سورة يوسف تزيد عن مئة آية فإنه ليس فيها ذكر جنة ولا نار.

• أكثر ما اجتمع في القرآن من الحروف المتحركة المتوالية ثمانية حروف، جاءت في سورة يوسف في قوله تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، وذلك فيما بين ياء (رَأَيْتُ) وواو (كَوْكَبًا).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نقتدي بيوسف عليه السلام في الصبر، والأمل، وعدم اليأس رغم كل الظروف.

• أن ننزع اليأس من قلوبنا؛ مهما بلغ بنا الحال.

• أن نهتم بدراسة اللغة العربية لنتمكن من تدبر وتعقل القرآن: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (2).

• أن نطلب المشورة من أهل العقل والعلم، ونعرض عليهم ما يشكل علينا: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ ...﴾ (4).

• أن نتعاهد أولادنا، فالسورة بدأت برؤيا يوسف: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (4)، فقال له أباه: ﴿يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (5)، فمن هذا يؤخذ تعاهد الأب لأولاده بالتربية والرعاية والتدبير.

• أن نعدل بين أولادنا قدر الإمكان؛ حتى لا ينزغ الشيطان بينهم: ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا﴾ (8).

• أن نتيقظ لأسلوب الشيطان مع الصالحين: اعمل المعصية ثم تب: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ ... وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (9).

• ألا نَغْتر؛ فليس كل ما يلمع ذهبًا، ولا كل من يدمع صادقًا: ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ (16).

• ألا نحزن إذا جهل الناس قدرنا؛ فيوسف عليه السلام ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (20).

• أن نستحضر عند الهم بالمعصية خوفنا من الله ونردد: ﴿معاذ الله﴾ (23).

• ألا نسكت إذا سمعنا اتهامًا لأحد لم نعلم عنه سوءً: ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّـهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ﴾ (51).

• أن ندقق فيما نقول، فيوسف عليه السلام لم يقل: (إلا من سرق)، بل قال: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّـهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ﴾ (79)؛ لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق.

• أن نتفاءل ونحسن الظن بالله: ﴿عَسَى اللَّـهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ (83).

• ألا نبث شكوانا إلا للقادر على كشف بلوانا: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّـهِ﴾ (86).

• أن نعترف بالتقصير والخطأ، ولا نتكبر: ﴿قَالُوا تَاللَّـهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّـهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ (91).

• أن نعفو عند المقدرة، ونطلب الأجر من الله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّـهُ لَكُمْ﴾ (92).

• أن نتواضع لله، فيوسف عليه السلام مع مكانته وهيبة قدره لم يقل: (ادخلوا مصر في حمايتي آمنين)، بل قال: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ﴾ (99).

• أن نلتمس العذر للآخرين، فيوسف عليه السلام التمس العذر لإخوته رغم ما فعلوا به، ونحن لا نعذر أحدًا ولو لأتفه الأسباب: ﴿مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ (100).

• أن نرد الفضل لله دائمًا، مهما ارتفعت منزلتنا وعظم قدرنا: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ (101).

• أن ندعو إلى الله تعالى على بصيرة: ﴿قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّـهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ (108).

تمرين حفظ الصفحة : 242

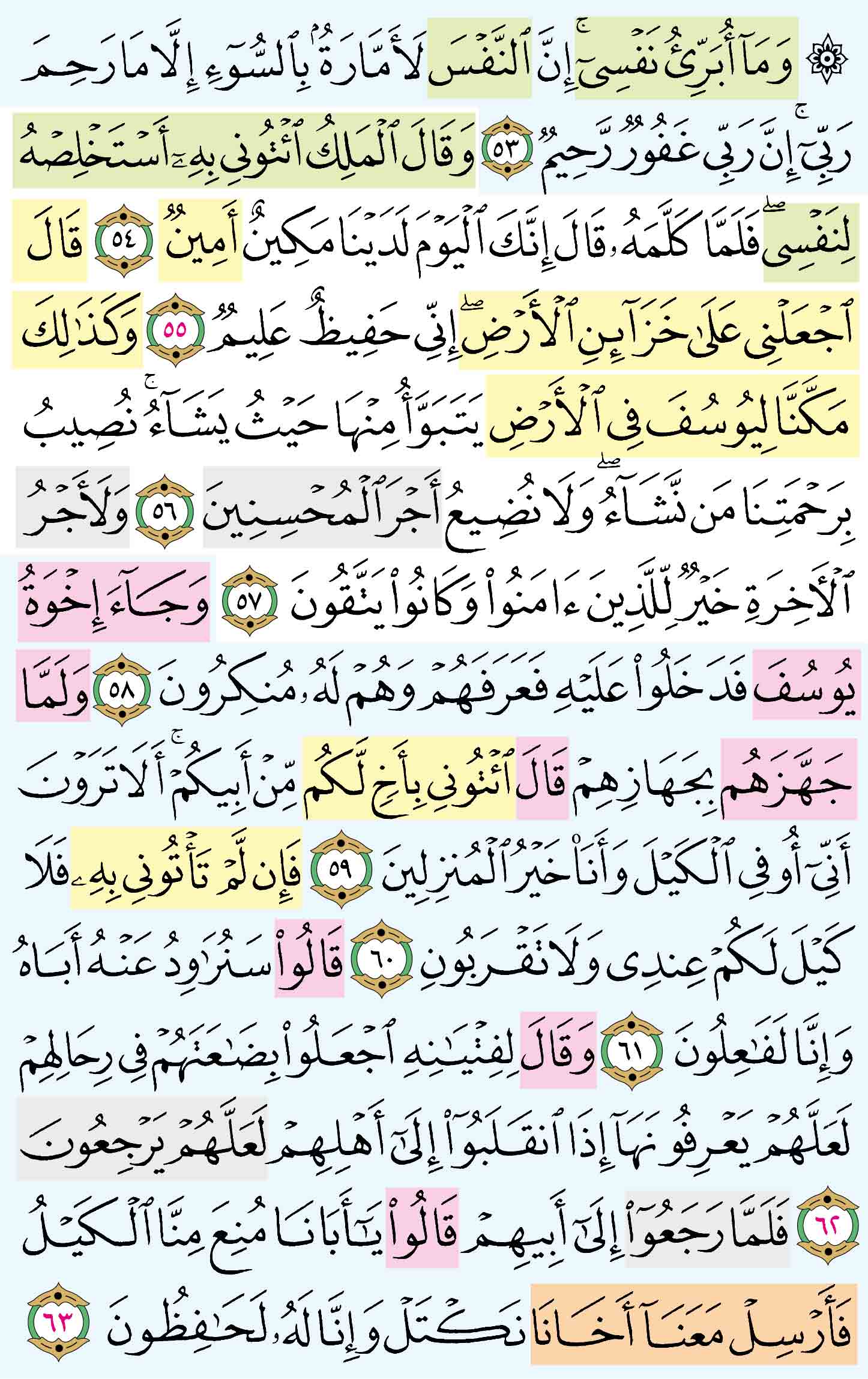

مدارسة الآية : [53] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ .. ﴾

التفسير :

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت:{ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي} أي:من المراودة والهمِّ، والحرص الشديد، والكيد في ذلك.{ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} أي:لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي:الفاحشة، وسائرالذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان{ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} فنجاه من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده.

{ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي:هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب،{ رَحِيمٌ} بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة،. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر.

وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي أى: ولا أنزهها عن السوء، وهذا من باب التواضع منه- عليه السلام- إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ أى: إن هذا الجنس من الأنفس البشرية، شأنه الأمر بالسوء والميل إلى الشهوات.

إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء.

إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ لمن شاء أن يغفر له ويرحمه من خلقه.

والذي نراه أن الرأى الأول الذي سرنا عليه هو الجدير بالقبول، لأنه هو المناسب لسياق الآيات من غير تكلف، ولأنه لا يؤدى إلى تفكك الكلام وانقطاع بعضه عن بعض، بخلاف الرأى الثاني الذي يرى أصحابه أن كلام امرأة العزيز قد انتهى عند قوله- تعالى- «وإنه لمن الصادقين» فإنه يؤدى إلى تفكك الكلام، وعدم ارتباط بعضه ببعض، فضلا عن أن وقائع التاريخ لا تؤيده، لأن يوسف- عليه السلام- كان في السجن عند ما أحضر الملك النسوة وقال لهن: «ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ... » . وعند ما قالت امرأة العزيز أمام الملك وأمامهن: «الآن حصحص الحق..» إلى قوله- تعالى- إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.

ومن المفسرين الذين أيدوا الرأى الأول الإمام ابن كثير فقد قال ما ملخصه: «ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ... » تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي، بأنى راودت هذا الشاب فامتنع، وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي ... تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء.

إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي أى: من عصمه الله- تعالى- ...

ثم قال: «وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف- عليه السلام- عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك» .

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد حدثتنا عن القسم الأول من حياة يوسف- عليه السلام- القسم الذي تعرض خلاله لألوان من المحن والآلام، بعضها من إخوته، وبعضها من امرأة العزيز، وبعضها من السجن ومرارته ...

تقول المرأة : ولست أبرئ نفسي ، فإن النفس تتحدث وتتمنى; ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء ، ( إلا ما رحم ربي ) أي : إلا من عصمه الله تعالى ، ( إن ربي غفور رحيم ) .

وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام . وقد حكاه الماوردي في تفسيره ، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية ، رحمه الله ، فأفرده بتصنيف على حدة

وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف ، عليه السلام ، من قوله : ( ذلك ليعلم أني لم أخنه ) في زوجته ) بالغيب ) الآيتين أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز ( أني لم أخنه ) في زوجته ) بالغيب ) ( وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) [ الآية ] وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه .

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما جمع الملك النسوة فسألهن : هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) قال يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب [ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ] ) قال : فقال له جبريل ، عليه السلام : ولا يوم هممت بما هممت به . فقال : ( وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء )

وهكذا قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، وابن أبي الهذيل ، والضحاك ، والحسن ، وقتادة ، والسدي . والقول الأول أقوى وأظهر; لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ، ولم يكن يوسف ، عليه السلام ، عندهم ، بل بعد ذلك أحضره الملك .

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53)

قال أبو جعفر : يقول يوسف صلوات الله عليه: وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها ، (إن النفس لأمارة بالسوء)، يقول: إن النفوسَ نفوسَ العباد، تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها في غير ما فيه رضا الله ، (إلا ما رحم ربي) يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه ، فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمرُه به من السوء ، (إن ربي غفور رحيم) .

* * *

و " ما " في قوله: (إلا ما رحم ربي)، في موضع نصب ، وذلك أنه استثناء منقطع عما قبله ، كقوله: وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ * إِلا رَحْمَةً مِنَّا [ سورة يس : 43 ، 44 ] بمعنى: إلا أن يرحموا . و " أن "، إذا كانت في معنى المصدر، تضارع " ما ".

* * *

ويعني بقوله: (إن ربي غفور رحيم)، أن الله ذو صفح عن ذنوب من تاب من ذنوبه ، بتركه عقوبته عليها وفضيحته بها ، " رحيم "، به بعد توبته، أن يعذبه عليها .

* * *

وذُكر أن يوسف قال هذا القول، من أجل أن يوسف لما قال: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال ملك من الملائكة: ولا يومَ هممت بها! فقال يوسفُ حينئذ: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) .

* * *

وقد قيل: إن القائل ليوسف: " ولا يومَ هممت بها، فحللت سراويلك "! هو امرأة العزيز ، فأجابها يوسف بهذا الجواب .

* * *

وقيل: إن يوسف قال ذلك ابتداءً من قبل نفسه .

* * *

*ذكر من قال ذلك:

19428 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن حَاشَ لله، ما علمنا عليه من سوء! قالت امرأة العزيز: الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ الآية . قال يوسف: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال فقال له جبريل: ولا يوم هممت بما هممت! فقال: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19429- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة ، قال لهن: أنتن راودتن يوسف عن نفسه؟ ، ثم ذكر سائر الحديث ، مثل حديث أبي كريب ، عن وكيع.

19430- حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عمرو قال ،أخبرنا إسرائيل عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لما جمع فرعون النسوة، (1) قال: أنتن راودتن يوسف عن نفسه؟ ثم ذكر نحوه ، غير أنه قال: فغمزه جبريل ، فقال: ولا حين هممت بها! فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19431 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، ، عن مسعر ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير قال: لما قال يوسف: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ . قال جبريل ، أو مَلَك: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19432- حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا مسعر ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير، بنحوه ، إلا أنه قال: قال له المَلَك: ولا حين هممت بها؟ ولم يقل: " أو جبريل " ، ثم ذكر سائر الحديث مثله.

19433- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بشر، وأحمد بن بشير ، عن مسعر ، عن أبى حصين ، عن سعيد بن جبير: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال فقال له الملك ، أو: جبريل ، : ولا حين هممت بها؟ فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19434 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل قال: لما قال يوسف: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال له جبريل: ولا يوم هممت بما هممت به؟ فقال: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19435- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل ، بمثله .

19436- حدثنا الحسن بن محمد قال ، حدثنا عمرو قال ،أخبرنا مسعر ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، مثل حديث ابن وكيع ، عن محمد بن بشر وأحمد بن بشير سواءً .

19437 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا العلاء بن عبد الجبار ، وزيد بن حباب ، عن حماد بن سلمة، عن ثابت ، عن الحسن: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال له جبريل: اذكر همَّك ! فقال: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19438 - حدثنا الحسن قال ، حدثنا عفان قال ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن الحسن: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ قال جبريل: يا يوسف اذكر همك ! قال: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19439 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي صالح ، في قوله: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال: هذا قول يوسف قال: فقال له جبريل: ولا حين حللت سراويلك؟ قال فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) ، الآية.

19440- حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ،أخبرنا هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي صالح ، بنحوه .

19441 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة ، قوله: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ذُكر لنا أن الملك الذي كان مع يوسف ، قال له: اذكر ما هممت به. قال نبي الله: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

19442- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة قال: بلغني أن الملك قال له حين قال ما قال: أتذكر همك؟ فقال: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي).

19443 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، قوله: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال الملك ، وطَعَن في جنبه: يا يوسف ، ولا حين هممت؟ قال: فقال: (وما أبرئ نفسي).

* * *

*ذكر من قال: قائل ذلك له المرأة.

19444- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ، قال: قاله يوسف حين جيء به، ليعلم العزيز أنه لم يخنه بالغيب في أهله، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقالت امرأة العزيز: يا يوسف، ولا يوم حللت سراويلك؟ فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء).

* * *

* ذكر من قال: قائل ذلك يوسف لنفسه ، من غير تذكير مذكّر ذكره ولكنه تذكّر ما كان سلف منه في ذلك .

19445- حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ، هو قول يوسف لمليكه، حين أراه الله عذره ، فذكر أنه قد همَّ بها وهمت به ، فقال يوسف: (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء)، الآية.

----------------------

الهوامش:

(1) في المطبوعة :" لما جمع الملك" ، وأثبت ما في المخطوطة .

التدبر :

عمل

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ عليك أن تعترف أنك في حرب مستمرة مع نفسك تضبطها فترة، وتتفلت منك فترة، تؤلمك حينًا وتسعدك أحيانًا، هذا هو جهاد النفس.

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ أصل في التواضع وكسر النفس.

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ أعلى مراتب الصدق، أن تكون صادقًا مع نفسك! باﻹمكان أن تخدع الجميع، ويصدقونك لكن هل تقدر أن تخدعها؟ وتصدقك!

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ هذا من قول امرأة العزيز، قال ابن تيمية: «إن ما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول، وفيه تحريف للكلم عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي کريم، وقول للباطل فيه بلا دلیل، ونسبته إلى ما نزهه الله عنه».

عمل

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ استعن بالله، واطلب غوثه يسارع إليك، فقد سبقك إلى هذا الطلب أشرف نبي فقال: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا» [مسلم 2722].

عمل

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ حتى يغفر الله لك؛ اعترف بذنبك وانطرح بين يديه.

وقفة

[53] قالت امرأة العزيز: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ وقال السامري: ﴿وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ [طه: 96]؛ إصلاح النفس يحميك مما يُحرجك، ويضطرك للاعتذار.

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ آهٍ من النفس! إن لم يكن عليها سلطان يأخذ بلجامها، لن ينال منك عدوك كما تنال منك نفسك.

وقفة

[53] فعل الحسنات هو من فضل وتوفيق الله لك؛ لأن من طبيعة الإنسان الميلان للمعصية والظلم ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾.

وقفة

[53] فهم سياق الآيات وتدبرها مما يعين على فهم المعنى -إذا اختلف فيه المفسرون- مثال ذلك: جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن امرأة العزيز هي التي قالت: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، لأن السياق متصل بكليهما، وأتبع ذلك بقوله: «يدل القرآن على ذلك دلالة بينة، لا يرتاب فيها من تدبر القرآن».

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ امرأة العزيز تعلقت بيوسف فلما آمنت بالله تعلقت به فزال مرضها، (الإيمان بالله شفاء).

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ إقرارك بالذنب مع انكسارك سبب في حصول المغفرة والرحمة بإذن الغفور الرحيم، وإياك والمكابرة أو (شرعنة) الذنب.

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب فالنفوس كثيرة الأمر بالسوء لولا رحمة ربي.

وقفة

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ الاعتراف بالذنب من أسباب مغفرته، ومن علامات صدق التوبة والإنابة.

عمل

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ استعذ بالله تعالى من شر نفسك، وشر الشيطان وشركه.

عمل

[53] ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ تذكر قضية وقعت لك ثم حدد أخطاءك فيها واستغفر الله منها.

وقفة

[53] الاعتراف بالذنب من أسباب مغفرته، ومن علامات صدق التوبة والإنابة ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ الثقة بالنفس في مواطن الفتنِ هلَكة!

تفاعل

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ استعذ بالله الآن من شرور أنفسنا.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ أوامرها الرديئة لا تنتهي عش معها بنفسية المتمرد الثائر.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ يقال: النفوس ثلاثة أنواع، وهي: (النفس الأمارة بالسوء): التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي، و(النفس اللوامة): وهي التي تذنب وتتوب؛ ففيها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت، فتسمى لوامة؛ لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم؛ أي: تتردد بين الخير والشر، و (النفس المطمئنة): وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده، وتبغض الشر والسيئات، وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا، وعادة، وملكة.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻟﻌﺪﻭ، ﺇﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪ ﻣﻨﻚ ﺍﺳﺘﺄﺳﺮﺕ ﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺴﺖ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻤﻬﺎﻧﺔ ﺃﺳﺮﺗﻚ.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ أكبر عدو لك هي نفسك التي بين جنبيك؛ فجاهدها، وارغمها قبل أن تتسلط عليك.

وقفة

[53] ذم الله في القرآن (النّفْس) ومدح (العقل)؛ لأن بلاء العقول من هوى النفوس تخلط الآراء بالأهواء فتضل ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾.

وقفة

[53] من أعظم الأشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ قال ابن رجب الحنبلي: «النفس تحتاج إلى محاربة ومجاهدة ومعاداة؛ فإنها أعدى عدو لابن آدم».

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ لذا وجب مراقبتها، وتربيتها، وتقويم اعوجاجها.

عمل

[53] احذر من نفسك؛ لا أحد فى هذا العالم يخدعك أكثر منك ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾.

وقفة

[53] من الأخطاء: الدعوة إلى الثقة بالنفس ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾، والصحيح أن تثق بالحقّ الذي معك، وتحميه من سطوة النفس وهواها.

وقفة

[53] ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أول أعداء الإنسان نفسه وإن رمى اللوم على غيرها، فإنها إن لم تحمله إلى الشر أعانته عليه.

وقفة

[53] ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ الرحمة هنا: العصمة.

الإعراب :

- ﴿ وما أُبرّيء نفسى: ﴾

- الواو عاطفة. ما: نافية غير عاملة. أُبرئ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا. أي ما أبرئها من الزلل. نفسي: مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

- ﴿ إنّ النفس لأمّارة بالسوء: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد هنا التعليل. النفس: اسم \"أنّ\" منصوب بالفتحة. اللام: للابتداء أو التوكيد -المزحلقة-. أمارة: خبر \"إنّ\" مرفوع بالضمة. بالسوء: جار ومجرور متعلق بأمَّارة.

- ﴿ إلّا ما رحم ربي: ﴾

- إلّا: أداة استثناء. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء بمعنى الّا لبعض الذي رحمه ربي بالعصمة. أو إلّا النفوس التي يرحمها الله ويعصمها. ويجوز أن يكون \"ما رحم\" في معنى الزمان .. أي إلّا وقت رحمة ربي. ويمكن أن يكون استثناء منقطعًا: أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. رحم: فعل ماضٍ مبني على الفتح. ربي: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

- ﴿ إنّ ربي غفور رحيم: ﴾

- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ربي: اسم \"إنّ\" منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. غفور خبر \"إنّ\" مرفوع بالضمة. رحيم: صفة -نعت- لغفور أو خبر ثانٍ لإنّ مرفوع بالضمة '

المتشابهات :

| هود: 41 | ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |

|---|

| يوسف: 53 | ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [53] لما قبلها : ولَمَّا كان في كلامِ امرأة العزيز السَّابقِ نوعُ تَزكيةٍ لنَفسِها، وأنَّه لم يجْرِ منها ذنبٌ في شأنِ يوسُفَ عليه السلام ؛ ذكرت هنا أن النفس أمارة بالسوء، وقد أمرتني بالسوء، ولكنه لم يقع، قال تعالى:

﴿ وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [54] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ .. ﴾

التفسير :

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال:{ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي} أي:أجعله خصيصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما،{ فَلَمَّا كَلَّمَهُ} أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده فقال له:{ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا} أي:عندنا{ مَكِينٌ أَمِينٌ} أي:متمكن، أمين على الأسرار

ثم بدأت بعد ذلك في الحديث عن الجانب الثاني من حياته عليه السلام.

وهو جانب الرخاء والعز والتمكين في حياته، فقال- تعالى-: وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي....

وفي الكلام إيجاز بالحذف، والتقدير: وبعد أن انكشفت للملك براءة يوسف- عليه السلام- انكشافا تاما، بسبب ما سمعه عنه من النسوة ومن امرأة العزيز، وبعد أن سمع تفسيره للرؤيا وأعجب به، كما أعجب بسمو نفسه وإبائه ...

بعد كل ذلك قال الملك لخاصته: ائتوني بيوسف هذا، ليكون خالصا لنفسي، وخاصا بي في تصريف أمورى، وكتمان أسرارى، وتسيير دفة الحكم في مملكتي.

والسين والتاء في قوله «أستخلصه» للمبالغة في الخلوص له، فهما للطلب كما في استجاب، والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة.

فكأن الملك قد شبه يوسف- عليه السلام- بالشيء النفيس النادر، الذي يجب أن يستأثر به الملك دون أن يشاركه فيه أحد سواه.

والفاء في قوله «فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» معطوفة على محذوف يفهم من السياق.

والضمير المنصوب في «كلّمه» يعود على الملك- على الراجح-.

والمراد باليوم: الزمان الذي حدث فيه التخاطب بين الملك ويوسف.

ومَكِينٌ صفة مشبهة من الفعل مكن- بضم الكاف-، بمعنى صاحب مكانة ومرتبة عظيمة، يقال: مكن فلان مكانة إذا ارتفعت منزلته، ويقال: مكنت فلانا من هذا الشيء إذا جعلت له عليه سلطانا وقدرة.

أَمِينٌ بزنة فعيل بمعنى مفعول، أى: مأمون على ما نكلفك به، ومحل ثقتنا.

والمعنى: وقال الملك لجنده ائتوني بيوسف هذا أستخلصه لنفسي فأتوه به إلى مجلسه.

فازداد حب الملك له وتقديره إياه وقال له: إنك منذ اليوم عندنا صاحب الكلمة النافذة، والمنزلة الرفيعة، التي تجعلنا نأتمنك على كل شيء في هذه المملكة، وتلك المقالة من الملك ليوسف، هي أولى بشائر عاقبة الصبر وعزة النفس، وطهارة القلب، والاستعصام بحبل الله المتين ...

يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف ، عليه السلام ، ونزاهة عرضه مما نسب إليه ، قال : ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) أي : أجعله من خاصتي وأهل مشورتي ) فلما كلمه ) أي : خاطبه الملك وعرفه ، ورأى فضله وبراعته ، وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك : ( إنك اليوم لدينا مكين أمين ) أي : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة

القول في تأويل قوله تعالى : وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: " وقال الملك " ، يعني ملك مصر الأكبر ، وهو فيما ذكر ابن إسحاق: الوليد بن الرّيان .

19446 - حدثنا بذلك ابن حميد قال ، حدثنا سلمة، عنه.

* * *

، حين تبين عذر يوسف ، وعرف أمانته وعلمه، قال لأصحابه: (ائتوني به أستخلصه لنفسي)، يقول: أجعله من خُلصائي دون غيري.

* * *

وقوله: (فلما كلمه)، يقول: فلما كلم الملك يوسفَ ، وعرف براءته وعِظَم أمانته قال له: إنك يا يوسف،" لدينا مكين أمين " ، أي: متمكن مما أردت، وعرض لك من حاجة قبلنا ، لرفعة مكانك ومنـزلتك، لدينا ، أمين على ما أؤتمنت عليه من شيء .

19447 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي قال: لما وجد الملك له عذرًا قال: (ائتوني به أستخلصه لنفسي).

19448 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله: (أستخلصه لنفسي)، يقول: أتخذه لنفسي.

19449- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل قال الملك: ( ائتوني به أستخلصه لنفسي) قال: قال له الملك: إني أريد أن أخلصك لنفسي ، غير أني آنَفُ أن تأكُل معي.

فقال يوسف: أنا أحق أن آنفَ ، أنا ابن إسحاق ، أو: أنا ابن إسماعيل ، أبو جعفر شكَّ ، وفي كتابي: ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله.

19450- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثني أبي ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل بنحوه ، غير أنه قال: أنا ابن إبراهيم خليل الله، ابن إسماعيل ذبيح الله.

19451- حدثنا أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي سنان ، عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: قال العزيز ليوسف: ما من شيء إلا وأنا أحبُّ أن تشركني فيه ، إلا أني أحب أن لا تشركني في أهلي ، وأن لا يأكل معي عَبْدي ! قال: أتأنف أن آكل معك؟ فأنا أحق أن آنف منك ، أنا ابن إبراهيم خليل الله ، وابن إسحاق الذبيح ، وابن يعقوب الذي ابيضت عيناه من الحزن.

19452 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا سفيان بن عقبة ، عن حمزة الزيات ، عن ابن إسحاق ، عن أبي ميسرة قال: لما رأى العزيز لَبَقَ يوسف وكيسه وظَرْفه ، دعاه فكان يتغدى ويتعشى معه دون غلمانه. فلما كان بينه وبين المرأة ما كان ، قالت له: تُدْنِي هذا! مُرْهُ فليتغدَّ مع الغلمان. قال له: اذهب فتغدَّ مع الغلمان. فقال له يوسف في وجهه: ترغب أن تأكل معي ، أو تَنْكَف (2) ، أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ، ابن إسحاق ذبيح الله ، ابن إبراهيم خليل الله.

* * *

----------------------

الهوامش:

(2) يقال :" نكف من الشيء" و" استنكف منه" بمعنى واحد .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ كان ظهور براءة يوسف سببًا في نيل الحظوة عند الملك، فطلب استخلاصه لنفسه، وليس مجرد الإتيان به کما فعل في المرة الأولى مع أمر الرؤيا، فالسلامة من التُّهم وحسن السيرة من أسباب علوِّ المكانة.

عمل

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ إذا عرفت مكانة أحد وبراعته، وظهر لك فضله ومواهبه، فإياك ثم إياك أن تضيعه من بين يديك.

عمل

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ يا صاحب العلم: كلٌ بحاجتك حتى الملوك؛ فلا تبتذل علمك، ولا تذل نفسك إلا لملك الملوك.

وقفة

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ جبلت نفوس الملوك على حب الاستئثار بالفرائد.

وقفة

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ استخلاص الملوك والمسئولين للمستشارين الصادقين سبيل لبناء الدولة ونمائها وحفظ مستقبلها.

وقفة

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ دخل يوسف السجن بتهمة، ونسي فيه مدة، وخرج عزيزًا بريئًا كريمًا، زاده البلاء رفعة ومنزلة.

وقفة

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ وترتّب هذا القول على تكليمه إياه دالّ على أن يوسف عليه السلام كلّم الملك كلام حكيم أديب، فلما رأى حسن منطقه، وبلاغة قوله، وأصالة رأيه؛ رآه أهلًا لثقته، وتقريبه منه.

وقفة

[54] ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ ينبغي إنصاف المظلوم ونصرته, وتقريب الصادق الأمين ولو كان ضعيفًا أو غريبًا.

وقفة

[54] بعد التأويل قال الملك: ﴿ائْتُونِي بِهِ﴾، وبعد البراءة قال: ﴿ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ علمك يجعلهم يقربونك، ونزاهتك تجعلهم يصطفونك.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ الدعاة إلى الله شخصيات مبهرة ومقنعة، لذلك يحرص المفسدون على الحيلولة دون وصولهم لصناع القرار.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ عقل المرء وقدره يُعرف من كلامه.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ ما أعدل الشخص عندما يجد إنسانًا كفئًا، فينزله منزلته!، وما أظلم من يعرف مميزاتك لكن يتجاهلك!.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾، ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾[31]؛ المرأة يغرها المظهر، وأما الرجل فيبحث عن المخبر؛ لذا كان وليها.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ تكلم يوسف بالحجة والبيان، فأبهر الملك بكلامه ومنطقه، فولاه هذا المنصب العظيم، وهذا تحقيق الكلمة السائرة: المرء مخبوء تحت لسانه.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ جاء الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، مهما توالت عليك الشدائد؛ فلا تيأس من روح الله، فكم توالت الشدائد على يوسف عليه السلام، ثم جاءه الفرج متواليًا، إلى أن أتم الله فضله عليه.

وقفة

[54] ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ فرق بين أن تسمع عن المرء وبين أن تسمع منه.

وقفة

[54] لم يكن الملك آن ذاك يسعى في صلاح الدين ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾، إنما أيقن أنه لن تقوم أمور دولته إلا بالأمانة، فهو فعل ما فعل لا لإقامة الدين، بل لإقامة الدنيا في دولته، فقبَّح الله من لم يفقه صلاح دينه ولا دنياه.

الإعراب :

- ﴿ وقال الملك أئتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الخمسين. أستخلصه: فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب -وعلامة- جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وفاعل \"كَلَّمَهُ\" ضمير مستتر جوازًا تقديره هو. و \"لنفسي\" جار ومجرور متعلق بأستخلصه والياء ضمير متصل -ضمير المتكلم- في محل جر بالإضافة.

- ﴿ إنك اليوم لدينا: ﴾

- إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم \"إنّ\" اليوم: مفعول فيه ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية بالفتحة. لدينا: ظرف مكان متعلق بخبر \"إن\" مبني على السكون في محل نصب و \"نا\" ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

- ﴿ مكين أمين: ﴾

- خبران لإنّ مرفوعان بالضمة. بمعنى: ذو مكانة ومؤتمن على كل شيء. ويجوز أن يكون \"لدينا\" في محل نصب حالًا من كلمة \"مكين\". '

المتشابهات :

| يوسف: 50 | ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ |

|---|

| يوسف: 54 | ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [54] لما قبلها : ولَمَّا ظهرت براءةُ يوسف التامة؛ رغبَ المَلِكُ أن يتخذه لنفسه، قال تعالى:

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [55] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ .. ﴾

التفسير :

{ قَالَ} يوسف طلبا للمصلحة العامة:{ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} أي:على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا.

{ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} أي:حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.

وهنا طلب يوسف- عليه السلام- من الملك بعزة وإباء أن يجعله في الوظيفة التي يحسن القيام بأعبائها قالَ: اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ والخزائن جمع خزانة- بكسر الخاء وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء، والمراد بالأرض: أرض مصر.

أى: قال يوسف- عليه السلام- للملك: اجعلنى- أيها الملك- المتصرف الأول في خزائن أرض مملكتك، المشتملة على ما يحتاج إليه الناس من أموال وأطعمة، لأنى شديد الحفظ لما فيها، عليم بوجوه تصريفها فيما يفيد وينفع ...

فأنت ترى أن يوسف- عليه السلام- لم يسأل الملك شيئا لنفسه من أعراض الدنيا، وإنما طلب منه أن يعينه في منصب يتمكن بواسطته من القيام برعاية مصالح الأمة، وتدبير شئونها ... لأنها مقبلة على سنوات عجاف، تحتاج إلى خبرة يوسف وأمانته وكفاءته، وعلمه ...

قال صاحب الكشاف: «وصف يوسف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه، وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى- وإقامة الحق، وبسط العدل، والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقومه مقامه في ذلك، فطلب التولية ابتغاء وجه الله- لا لحب الملك والدنيا» .

وقال القرطبي ما ملخصه: «ودلت الآية- أيضا- على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا.

فإن قيل: فإن ذلك يعارضه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من نهيه عن طلب الإمارة ...

فالجواب: أولا: أن يوسف- عليه السلام- إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره ...

الثاني: أنه لم يقل اجعلنى على خزائن الأرض لأنى حسيب كريم، وإن كان كذلك، ولم يقل إنى جميل مليح ... وإنما قال إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال.

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنى من قوله- تعالى- فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ... .

والخلاصة أن يوسف- عليه السلام- إنما قال ما قال للملك، وطلب ما طلب منه، لأنه علم أن هذا المنصب لا يصلح له أحد سواه في ذلك الوقت وفي تلك الظروف، فهو يريد من ورائه خدمة الأمة لأجر منفعة شخصية لنفسه ...

وما قاله إنما هو من باب التحدث بنعمة الله- تعالى- الذي أعطاه هذه الصفات الكريمة، والمناقب العالية، وليس من باب تزكية النفس المحظورة.

فقال يوسف ، عليه السلام : ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) مدح نفسه ، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره ، للحاجة . وذكر أنه ) حفيظ ) أي : خازن أمين ، ( عليم ) ذو علم وبصر بما يتولاه .

قال شيبة بن نعامة : حفيظ لما استودعتني ، عليم بسني الجدب . رواه ابن أبي حاتم .

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ، ولما في ذلك من المصالح للناس وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض ، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات ، لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ، ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد ، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه ، وتكرمة له; ولهذا قال تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55)

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه: قال يوسف للملك: اجعلني على خزائن أرضك.

* * *

وهي جمع " خِزَانة ".

* * *

و " الألف واللام " دخلتا في" الأرض " خلفًا من الإضافة ، كما قال الشاعر: &; 16-149 &; (3)

والأَحْلامُ غَيْرُ عَوَازِبِ (4)

* * *

وهذا من يوسف صلوات الله عليه، مسألة منه للملك أن يولّيه أمر طعام بلده وخراجها ، والقيام بأسباب بلده ، ففعل ذلك الملك به، فيما بلغني، كما:-

19453 - حدثني يونس قال ،أخبرنا ابن وهب قال ،قال ابن زيد في قوله: (اجعلني على خزائن الأرض)، قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام قال: فأسلم سلطانه كُلَّه إليه ، وجعل القضاء إليه ، أمرُه وقضاؤه نافذٌ.

19454- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن شيبة الضبي ، في قوله: (اجعلني على خزائن الأرض)، قال: على حفظ الطعام (5) .

* * *

وقوله: (إني حفيظ عليم) اختلف أهل التأويل في تأويله.

فقال بعضهم: معنى ذلك: إني حفيظ لما استودعتني، عليم بما وليتني .

*ذكر من قال ذلك:

19455 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق: (إني حفيظ عليم)، إني حافظ لما استودعتني ، عالم بما وليتني . قال: قد فعلت.

19456 - حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: (إني حفيظ عليم)، يقول: حفيظ لما وليت ، عليم بأمره.

19457 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن شيبة الضبي في قوله: (إني حفيظ عليم) يقول: إني حفيظ لما استودعتني ، عليم بسني المجاعة. (6)

* * *

وقال آخرون: إني حافظ للحساب ، عليم بالألسن .

*ذكر من قال ذلك:

19458 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن الأشجعي: (إني حفيظ عليم) ، حافظ للحساب ، عليم بالألسن.

* * *

قال أبو جعفر : وأولى القولين عندنا بالصواب ، قولُ من قال: معنى ذلك: " إني حافظ لما استودعتني ، عالم بما أوليتني"، لأن ذلك عقيب قوله: (اجعلني على خزائن الأرض)، ومسألته الملك استكفاءه خزائن الأرض ، فكان إعلامه بأن عنده خبرةً في ذلك وكفايته إياه ، أشبه من إعلامه حفظه الحساب، ومعرفته بالألسن . (7)

* * *

----------------------

الهوامش:

(3) هو النابغة الذبياني .

(4) سلف البيت وتخريجه وشرحه 5 : 160 /13 : 106 ، وهو :

لَهُـمْ شِـيمَةٌ لَـمْ يُعْطِهَـا الدَّهُرْ غَيْرَهُم

مِـنَ النَّـاسِ , والأَحْـلامُ غيْرُ عَوَازِبِ

(5) الأثر : 19454 -" إبراهيم بن المختار التميمي" ، ممن يتقى حديثه ، وبخاصة من رواية محمد بن حميد عنه ، مضى برقم : 4038 ، 14365 ، 17631 .

و "شيبة الضبي" ، هو" شيبة بن نعامة الضبي" ،" أبو نعامة" ، ضعيف الحديث لا يحتج به ، مترجم في الكبير 2 / 2 / 143 ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 335 ، وميزان الاعتدال 1 : 452 ، ولسان الميزان 3 : 159 .

وانظر الإسناد الآتي رقم : 19457 .

(6) الأثر : 19457 - انظر بيانه في التعليق على رقم : 19454 .

(7) انظر تفسير" حفيظ" فيما سلف 15 : 449 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك

، وتفسير" عليم" في فهارس اللغة ( علم ) .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ استدل به على جواز طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق في نفسه بالقيام بحقوقه.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ لا أحد أعلم بنفسك منك، فالمجال المتمكن به، فخض غماره متوكلًا على الله.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ سجنوه فلما خرج سعى لانتشال البلد والسجانين من أزمتهم؛ نفوس فوق تيار الحقد.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ سُجن صلوات ربي وسلامه عليه فلما خرج سعى لإخراج بلده وسجانيه من أزمتهم، نفسٌ فوق الانتقام وتصفية الحسابات، ليتنا نطبقها مع القريب قبل البعيد؛ فنظفر ببيئة سليمة الصدر، وفعله يسير على من يسره الله عليه.

وقفة

[55] ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ قال الإمام السمعاني: فإن قال قائل: أيجوز للإنسان أن يزكي نفسه وقد قال يوسف عليه السلام: ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾؟! يجوز إذا كان في ذلك مصلحة عامة، وقيل: إنه يجوز إذا عرف أنه لا يلحقه بذلك آفة، وأمن العجب على نفسه، وعن بعض الأئمة: لا يضر المدح من عرف نفسه، وقد قال ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ» [ابن ماجه 4308، وصححه الألباني].

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ قال القرطبي: «قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر، والسلطان الكافر، بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضها فيه، فيُصلِح منه ما شاء، وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك».

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ أدرك يوسف أنه مهما كانت حقائق المستقبل مروعة فالناس يستخفون بها؛ فطلب قيادة البلاد اقتصاديًا بنفسه.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ الإمساك بزمام المال وإحسان تصريفه سبيل لحفظه واستثماره مما يحقق الاستقرار والنماء.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ الدول الإسلامية تمتلك من خزائن الأرض ما يغنيها عن العالم فهل لها من رجال كيوسف الصديق!

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ من أهم المسؤوليات في الدولة والمؤسسات: السياسة المالية وإدارتها.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ لا بأس أن يطلب الإنسان الولاية, إذا علم من نفسه القوة والأمانة, ولم يجد كفئًا يسد المكان.

عمل

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ تحسس مميزاتك، ابحث عن الوظيفة التي تناسب قدراتك وإبداعاتك.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ دلت الآية على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل، قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله، أو تعلق بظاهر من مكسب، وممنوع منه فيما سواه، لما فيه من تزكية ومراءاة، ولو تنزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله، ولما يرجو من الظفر بأهله.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ هل يجوز لأي شخص أن يطلب من مسؤول أو ذي سلطة أن يمنحه (وظيفة) يرى نفسه الأفضل لها كما فعل يوسف عليه السلام؟ الجواب: الأصل النهي عن سؤال الإمارة إلا بشرطين: 1- أن يكون ذلك لمصلحة المسلمين. 2- أن يغلب على ظنه أنه أقدر من غيره عليها.

عمل

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ اعترافك بقدراتك ومواهبك لا يُعدّ كِبرًا.

وقفة

[55] ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ إن قلتَ: كيف قال ذلك، مع أن الأنبياء عليهم السَّلام أعظمُ النَّاسِ زُهْدًا في الدُّنيا، ورغبةً في الآخرة؟! قلتُ: إنما طلبَ ذلكَ ليتوصَّل به إلى إمضاءِ أحكام الله تعالى، وإقامة الحقِّ، وبسط العدل ونحوِه، ولعلْمِه أنَّ أحدًا غيره لا يقوم مقامه في ذلك.

وقفة

[55] مدح النفس مذموم إلا لسبب مشروع: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾، ولكن أسوأ من ذلك أن يذم الإنسان نفسه عند الناس بقصد أن يوصف بالزهد والتواضع، ولو ذمه أحد منهم بما ذم به نفسه لغضب، وجعله بعض العلماء بابًا من أبواب الرياء؛ لأنه من أعمال القلوب الخفية.

وقفة

[55] الخِبرة: هي قدر زائد على مجرد العلم المحض، فلابد للقائد الناجح والقدوة من معرفة واسعة شاملة تفصيلية في مجالاته، قال سبحانه عن يوسف عليه السلام: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾، فكان إعلامه بأن عنده خبرةً في ذلك وكفايته إياه، أشبه من إعلامه حفظه الحساب، ومعرفته بالألسن.

وقفة

[55] من عرف في نفسه القدرة على المنفعة والمصلحة العامة التي تفيد المجتمع؛ فليستعن بالله وليتقدم، ولا يمنع من إظهار بعض مهاراته وعلمه إذا قصد الإصلاح والإخلاص ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾.

وقفة

[55] سؤال الولاية ذمه النبي ﷺ، وأما سؤال يوسف وقوله: ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾؛ فلأنه كان طريقًا إلى أن يدعوهم إلى الله، ويعدل بين الناس، ويرفع عنهم الظلم، ويفعل من الخير مالم يكونوا يفعلونه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهي عنه.

وقفة

[55] في باطن الأرض خزائن ثمرات، زورع، بترول، معادن، لو أحسنت الأمة استثمارها لحققت نهضتها واستغنائها ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾.

عمل

[55] ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ لا تنتقمْ من أحد مهما أعطاك الله مِن سُلطة، فقد سُجن يُوسُفُ وخرج من السِّجن وأعطاهُ الله حُكم البلَاد، ولم يُصَفِّي حساباته وينتقمَ ممَّن سَجنهُ وظلمه.

وقفة

[55] يوسف: ﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾، وموسى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26]؛ صفات أساسية للقائد: الحفظ، العلم، القوة، الأمانة، وفيها فائدة وهي جواز ذكر ما تحسنه لمن يهمه الأمر ليعم النفع، دون خجل ولا مباهاة.

وقفة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ استدل به على جواز وصف الإنسان نفسه بصفة مدح للمصلحة، خصوصًا لمن لا يعلم مقامه، وعلى أن المتولي أمرًا شرطه أن يكون عالمـًا به خبيرًا زكي الفطنة.

وقفة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ هنا تقدم يوسف بمسوغات تعيينه في هذه الوظيفة الخطيرة، والتي لا تحتمل التجربة والخطأ، ولأنه أكفأ من يقوم بهذه المهمة، فقد أعلن عن امتلاكه لمؤهلين أساسين: حفظ ما يليه، وعلمه بتدبير ما يتولاه، قال الزمخشري: «وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه».

لمسة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ حفيظ إشارة إلى الأمانة، وعليم إشارة إلى القوة، وهو مكافئ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26]، والقوة بحسبها، فقوة الطبيب في قدرته على تشخيص المرض وعلاجه، وقوة المدرس في علمه وقدرته على توصيل المعلومة إلى طلابه، وقوة العالم في حفظه ومعرفته بأحوال الناس، وقد يكون الشخص أمينًا في دينه، لكنه ضعيف في علمه وإدراته، فلا يصلح لتولي أمر المسلمين.

وقفة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ كان أبو ذر أمينًا في دينه، وأقدم إسلامًا من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقال النبي ﷺ فيه: «مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، وَلاَ أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ، مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ» [ابن ماجه 156، وصححه الألباني]، لكنه ضعيف عند الإمارة، فقد قال له النبي ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» [مسلم 1826، لا تأمرن: بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن، وكذلك قوله تولين: أي تتولين].

وقفة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ عزل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر عن ولاية الكوفة، واستعمل بدلًا منه

أبا موسى الأشعري، بعد أن اشتكى أهل الكوفة منه، فعزله عمر سنة اثنتين وعشرين من الهجرة، وقال عمر لعمار عندها: قد علمت ما أنت بصاحب عمل، ولكني تأولت قول الله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 5].

وقفة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ اجتمعت الأمانة والعلم؛ فاستحق المنصب.

وقفة

[55] ﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ سياسة التوفير تقوم على ركنين: (الحفظ) و(العلم)، فمن حفظ بغير علم (بخل)، ومن علم بغير حفظ (أسرف).

الإعراب :

- ﴿ قال: ﴾

- فعل ماضٍ مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو أي يوسف والجملة بعده: في محل نصب مفعول به -مقول القول-.

- ﴿ اجعلني: ﴾

- فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت. والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

- ﴿ على خزائن الأرض: ﴾

- جار ومجرور متعلق باجعلني. الأرض: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة بمعنى: ولني خزائن مصر.

- ﴿ إني حفيظ عليم: ﴾

- إن: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم \"إنّ\". حفيظ: خبرها مرفوع بالضمة بمعنى حفيظ عليها أولها. عليم: خبر ثان لإنّ مرفوع بالضمة أيضًا بمعنى: عليم بوجوه تصريفها. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [55] لما قبلها : ولَمَّا وصَفَه المَلِكُ بالتَّمكُّنِ عنده والأمانةِ؛ طلَبَ يوسُفَ عليه السلام مِن الأعمالِ ما يُناسِبُ هذينِ الوصفينِ، قال تعالى:

﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [56] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ .. ﴾

التفسير :

{ وَكَذَلِكَ} أي:بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة،{ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ} في عيش رغد، ونعمة واسعة، وجاه عريض،{ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ} أي:هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا.{ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

هذا، وقوله- سبحانه- وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ... بيان لسنة الله- تعالى- في خلقه، من كونه- سبحانه- لا يضيع أجر الصابرين المحسنين أى: ومثل هذا التمكين العظيم. مكنا ليوسف في أرض مصر، بعد أن مكث في سجنها بضع سنين، لا لذنب اقترفه، وإنما لاستعصامه بأمر الله.

وقوله يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ تفصيل للتمكين الذي منحه الله- تعالى- ليوسف في أرض مصر، والتبوأ اتخاذ المكان للنزول به. يقال: بوأ فلان فلانا منزلا. أى مكنه منه وأنزله به أى: ومثل هذا التمكين العظيم، مكنا ليوسف في أرض مصر، حيث هيأنا له أن ينتقل في أماكنها ومنازلها حيث يشاء له التنقل، دون أن يمنعه مانع من الحلول في أى مكان فيها.

فالجملة الكريمة كناية عن قدرته على التصرف والتنقل في جميع أرض مصر، كما يتصرف ويتنقل الرجل في منزله الخاص.

وقوله: نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ ... بيان لكمال قدرته ونفاذ إرادته- سبحانه-أى: نصيب برحمتنا وفضلنا وعطائنا من نشاء عطاءه من عبادنا بمقتضى حكمتنا ومشيئتنا.

وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الذين يتقنون أداء ما كلفهم الله بأدائه، بل نوفيهم أجورهم على إحسانهم في الدنيا قبل الآخرة إذا شئنا ذلك.

يقول تعالى : ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ) أي : أرض مصر ، ( يتبوأ منها حيث يشاء )

قال السدي ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يتصرف فيها كيف يشاء .

وقال ابن جرير : يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار . ( نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ) أي : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته ، وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز; فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد ( ولا نضيع أجر المحسنين).

القول في تأويل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56)

&; 16-151 &;

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: وهكذا وطَّأنا ليوسف في الأرض (8) ، يعني أرض مصر ، (يتبوأ منها حيث يشاء)، يقول: يتخذ من أرض مصر منـزلا حيث يشاء، بعد الحبس والضيق (9) ، (نصيب برحمتنا من نشاء)، من خلقنا، كما أصبنا يوسف بها ، فمكنا له في الأرض بعد العبودة والإسار، وبعد الإلقاء في الجبّ ، (ولا نضيع أجر المحسنين)، يقول: ولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه، وعمل بما أمره، وانتهى عما نهاه عنه ، كما لم نبطل جزاء عمل يوسف إذ أحسن فأطاع الله . (10)

* * *

وكان تمكين الله ليوسف في الأرض كما:-

19459 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال: لما قال يوسف للملك: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قال الملك: قد فعلت ! فولاه فيما يذكرون عمل إطفير وعزل إطفير عما كان عليه ، يقول الله: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء)، الآية. قال: فذكر لي، والله أعلم أن إطفير هَلَك في تلك الليالي ، وأن الملك الرَّيان بن الوليد، زوَّج يوسف امرأة إطفير راعيل ، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيُّها الصديق، لا تلمني ، فإني كنت امرأة كما ترى حسنًا وجمالا ناعمةً في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتي النساء ، وكنتَ كما جعلك الله في حسنك وهيئتك ، فغلبتني نفسي على ما رأيت . فيزعمون أنه وجدَها عذراء ، فأصابها ، فولدت له رجلين: أفرائيم بن يوسف ، وميشا بن يوسف.

19460 - حدثني ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي &; 16-152 &; (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء) قال: استعمله الملك على مصر ، وكان صاحب أمرها ، وكان يلي البيعَ والتجارة وأمرَها كله ، فذلك قوله: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء).

19461 - حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ،قال ابن زيد في قوله: (يتبوأ منها حيث يشاء) قال: ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا ، يصنع فيها ما يشاء ، فُوِّضَتْ إليه . قال: ولو شاء أن يجعَل فرعون من تحت يديه ، ويجعله فوقه لفعل.

19462 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو قال ،أخبرنا هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن مجاهد قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف.

----------------------

الهوامش:

(8) انظر تفسير" التمكين" فيما سلف ص : 20 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

(9) انظر تفسير" تبوأ" فيما سلف 15 : 198 ، تعليق : 3 ، والمراجع هناك .

(10) انظر تفسير" الأجر" و" الإحسان" فيما سلف من فهارس اللغة ( أجر ) ، ( حسن )

التدبر :

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ إن ضاقت عليك نفسك وضاقت عليك الأرض بما رحبت ثق بالله الذي نقل نبيه يوسف من ضيق السجن لسعة الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ النبي يوسف عليه السلام أراد له إخوته أن يعيش في بئر مهجور فأخرجه الله إلى ردهات القصور، فمكث فيها ما شاء؛ مهما خطط الآخرون لإغتيال أحلامك سيتولاك الله بعنايته.

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ لا يأتي التمكين إلا بعد الابتلاء والتمحيص، فقد كان طريق تمكين يوسف مليئًا بالصعاب والبلايا والصعاب، فاللهم صبرًا حتى نُمكَّن.

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ هنا إطلاق الكل وإرادة البعض، فيوسف لم يُمكَّن له في جميع الأرض، بل مُكِّن له في أرض مصر ونواحيها.

وقفة

[56] طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، ولم يذكر الله إجابة الملك، بل قال: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ لأن الفاعل الحقيقي هو الله، وقبول الملك لطلب يوسف لأن الله خلق في قلبه هذا القبول؛ ولذا حذفت إجابة الملك، واقتصرت الآية على ذكر التمكين الإلهي.

وقفة

[56] تكرر في سورة يوسف: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ فما الفرق بين التمكين الأول والثاني؟ الجواب: التمكين الأول عند نشأته في بيت العزيز من التعلم والتربية والنشأة الصالحة، والثاني التمكين من القرار في دولة عزيز مصر، والتمكين الثاني امتداد للأول.

وقفة

[56] الابتلاء أول درجة في سلم التمكين، قال الله بعد ذكر إلقاء يوسف في غيابة الجب، وبيعه بثمن بخس: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾.

وقفة

[56] ذكر الإمام الرازي أن الكمالات الحقيقية في القدرة والعلم، وأن الله سبحانه أعلى شأن يوسف بهاتين الصفتين، فأما تكميله في صفة القدرة، فأشار إليه بقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾، وأما تکميله في صفة العلم، فأشار إليه بقوله: ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [21].

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ بالصبر تأتي العزة بعد المهانة والظلم.

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ هذا هو نصر الله للمظلوم، يوسف ظُلِمَ من إخوته ومن زوجة العزيز ونسوة المدينة، والله لايرضى بالظلم.

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ وما أحسن قول البحتري! يواسي المسجونين ظلمًا:

أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ يُوسُفَ أُسْوَةٌ ... لِمِثْلِكَ مَحْبُوسًا عَلَى الظُّلْمِ وَالْإِفْكِ

أَقَامَ جَمِيلَ الصَّبْرِ فِي الْحَبْسِ بُرْهَةً ... فَآلَ بِهِ الصَّبْرُ الْجَمِيلُ إِلَى الْمُلْكِ

وقفة

[56] ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ الطاعة تثمر الرزق في الدنيا، ويعطى المؤمن الأجر عليها، ولا ينقص ذلك من ثوابه في الآخرة.

وقفة

[56] ﴿يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ حرية التنقل نعمة عظيمة حتى لمن جنته في صدره كنبي، بل حتى الحشرات كالنحل: ﴿فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾ [النحل: 69].

وقفة

[56] ﴿يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ بعد سجنه الضيق عوضه الله بالأرض الوسيعة، فهنيئًا ليوسف عليه السلام ولكل يوسف.

لمسة

[56] ﴿يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ كناية عن إطلاق يد يوسف في جميع أرض مصر، فله مطلق الحرية وكامل السلطة في التنقل والنزول في أي مكان شاء، فلا ينازعه أحد في سلطانه، ولا يعارضه في قراراته؛ أي استتب له الأمر.

وقفة

[56] ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ من ذاق مرارة ظلم البشر وجورهم؛ فليتأكد أن رحمة الله لابد أن تنسيه عذابهم، فالله عدل منصف.

عمل

[56] ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ تعرَّض لنفحات رحمته في طاعته.

وقفة

[56] ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ (نصيب): إصابة الرحمة تحتاج أن يتعرض العبد لها؛ ومن استخفى حرم نفسه.

تفاعل

[56] ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ قال ابن عباس: «يعني: الصابرين؛ لصبره في الجب، وفي الرق، وفي السجن، وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة».

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بشرى للمحسنين، قال الإمام الرازي: «وذلك لأن إضاعة الأجر إما أن تكون للعجز، أو للجهل، أو للبخل، والكل ممتنع في حق الله تعالى، فكانت الإضاعة ممتنعة (مستحيلة)».

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هذه شهادة من الله ليوسف عليه السلام، وهي تبرئة جديدة له من تهمة الهم بامرأة العزيز، فكيف لمحسن شهد الله له أن يقع في مثل هذا الخطأ؟!

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ قضى الله قضاء مبرمًا أن المحسن يری أثر عمله الصالح في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من عاجل بشرى المؤمن.

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ لن يضيع لك عمل طيب، لن يكون زرعك الخير بلا ثمر، إن لم تجد ما تمنيت في الدنيا؛ فالأجر مدخر لك في الآخرة.

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ سواءًا كانت دمعة في ظلام الليل، أو صدقة فرجت فيها كربًا، أو قبلة على يد أمك؛ فلا تحقرن معروفًا.

وقفة

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إن لم تجد ما تمنيت في الدنيا؛ فالأجر مدخر لك في الآخرة، اللهم البِشارات التي نُحب، والأيام التي تسُّر، والرحمات التي تتوالى، والعافية التي ننعمُ بها، واليقِين الذي يريحُ القلوب.

تفاعل

[56] ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من المحسنين.

الإعراب :

- ﴿ وكذلك مكّنّا: ﴾

- الواو: استئنافية: الكاف: اسم بمعنى \"مثل\" مبني على الفتح في محل نصب على المصدر نائب عن المفعول المطلق أي مثل ذلك التمكين الظاهر مكنا ليوسف في أرض مصر. ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة. اللام: للبعد والكاف حرف خطاب. مكنا: فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بنا و \"نا\" ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ ليوسف في الأرض: ﴾

- جاران ومجروران متعلقان بمكنا وعلامة الجر في يوسف الفتحة بدلًا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف -التنوين- على المعجمة والعلمية.

- ﴿ يتبوأ منها: ﴾

- الجملة. في محل نصب حال من يوسف: يتبوأ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. منها: جار ومجرور متعلق بيتبوأ.

- ﴿ حيث يشاء: ﴾

- حيث: اسم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بيتبوأ وهو مضاف. يشاء: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. وجملة \"يشاء\" في محل جر بالإضافة.

- ﴿ نصيب برحمتنا: ﴾

- نصيب: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره نحن. برحمة: جار ومجرور متعلق بنصيب و \"نا\" ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة.

- ﴿ من نشاء: ﴾

- من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نشاء: صلة الموصول لا محل لها من الإعراب تعرب إعراب \"نصيب\".

- ﴿ ولا نضيع أجر المحسنين: ﴾

- الواو: عاطفة. لا: نافية لا عمل لها. نضيع: تعرب إعراب \"نصيب\". أجر: مفعول به منصوب بالفتحة. المحسنين: مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. '

المتشابهات :

| يوسف: 21 | ﴿عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدٗاۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ |

|---|

| يوسف: 56 | ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [56] لما قبلها : ولَمَّا طلَبَ يوسُفَ عليه السلام أن يكون على خزائن الأرض؛ وافق المَلِكُ وجعله وزيرًا في دولته يتصرف في شؤونها، قال تعالى:

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

حيث يشاء:

1- يشاء، بالياء، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- نشاء، بالنون، وهى قراءة الحسن، وابن كثير، وشيبة، ونافع.

مدارسة الآية : [57] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ .. ﴾

التفسير :

{ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ} من أجر الدنيا{ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} أي:لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات.

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وأبقى لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله- تعالى- إيمانا حقا وَكانُوا يَتَّقُونَ خالقهم- عز وجل- في كل ما يأتون وما يذرون، بأن يصونوا أنفسهم عن كل ما يغضبه.

وهكذا كافأ الله- تعالى- يوسف على صبره وتقواه وإحسانه، بما يستحقه من خير وسعادة في الدنيا والآخرة.

ثم تطوى السورة بعد ذلك أحداثا نكل معرفتها إلى فهم القارئ وفطنته، فهي لم تحدثنا- مثلا- عن الطريقة التي اتبعها يوسف في إدارته لخزائن أرض مصر، اكتفاء بقوله إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ للدلالة على كفايته وأمانته.

كذلك لم تحدثنا عن أحوال الناس في السنوات السبع العجاف، وفي السنوات الخضر لأن هذا مقرر ومعروف في دنيا الناس.

كذلك لم تحدثنا عن صلة الملك وحاشيته بيوسف، بعد أن صار أمينا على خزائن الأرض، بل أفسحت المجال كله للحديث عن يوسف، إنزالا للناس منازلهم، إذ هو صاحب التفسير الصحيح لرؤيا الملك، وصاحب الأفكار الحكيمة التي أنقذت الأمة من فقر سبع سنوات شداد، وصاحب الدعوة إلى وحدانية الله- تعالى- وإخلاص العبادة له، بين قوم يشركون مع الله في العبادة آلهة أخرى.

لم تحدثنا السورة الكريمة عن كل ذلك، في أعقاب حديثها عن تمكين الله- تعالى- ليوسف في الأرض، وإنما انتقلت بنا بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن لقاء يوسف بإخوته، وعما دار بينه وبينهم من محاورات، وعن إكرامه لهم ...

قال تعالى:

يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف ، عليه السلام ، في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل ، مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا كما قال تعالى في حق سليمان ، عليه السلام : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ) [ ص : 39 ، 40 ] .

والغرض أن يوسف ، عليه السلام ، ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته ، وأسلم الملك على يدي يوسف ، عليه السلام .

قاله مجاهد . وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك : ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) قال الملك : قد فعلت . فولاه فيما ذكروا عمل إطفير وعزل إطفير عما كان عليه ، يقول الله عز وجل : ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ) فذكر لي - والله أعلم - أن إطفير هلك في تلك الليالي ، وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل ، وأنها حين دخلت عليه قال : أليس هذا خيرا مما كنت تريدين ؟ قال : فيزعمون أنها قالت : أيها الصديق ، لا تلمني ، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ، ناعمة في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتي النساء ، وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت ، فيزعمون أنه وجدها عذراء ، فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف ، وميشا بن يوسف وولد لأفرائيم نون ، والد يوشع بن نون ، ورحمة امرأة أيوب ، عليه السلام .

وقال الفضيل بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق ، حتى مر يوسف ، فقالت : الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته ، والملوك عبيدا بمعصيته .

القول في تأويل قوله تعالى : وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولثواب الله في الآخرة ، ( خير للذين آمنوا ) يقول: للذين صدقوا الله ورسوله، مما أعطى يوسف في الدنيا من تمكينه له في أرض مصر ، (وكانوا يتقون)، يقول: وكانوا يتقون الله، فيخافون عقابه في خلاف أمره واستحلال محارمه ، فيطيعونه في أمره ونهيه .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أيها المؤمن: هنالك سيكون مشهد آخر مشهد توزيع الجوائز الربانية في مكان لاهمَّ فيه ولا كدر.

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب، وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات.

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ تنبيه رباني بعد وصول يوسف إلى سدة الحكم، على أن أقل نعيم الآخرة خير من كل ما تبوأ الناس من نعيم الدنيا.

لمسة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ لفتة لطيفة! قال الطاهر بن عاشور: «والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي: ﴿لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ وفي جانب التقوى بصيغة المضارع: ﴿يَتَّقُونَ﴾؛ لأن الإيمان عقد القلب الجازم، فهو حاصل دفعة واحدة، وأما التقوى فهي متجددة بتجدد أسباب الأمر والنهي، واختلاف الأعمال والأزمان».

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ قال سفيان بن عيينة: «المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، والفاجر يعجل له الخير في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق»، وتلا هذه الآية.

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ خروج يوسف من السجن معززًا ورفعة مكانته وتوليه وتمكينه في الأرض كلها لا ترقى إلى أجر الآخرة؛ فلتتعلق القلوب -عند كثرة الاستغفار أو أداء الاعمال الصالحة- بأجر الآخرة، فإنه خير وأبقى وأعظم ﴿وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 21].

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ مواساة وتخفيف لكل مظلوم ومحروم.

وقفة

[57] ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ عزاء لمن لم يظفر في الدنيا، وأن الآخرة هي العاقبة الحقيقية والفرحة الكبرى.

وقفة

[57] إن ضاع أجرك ونصبك في الدنيا؛ فتذكر: ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

وقفة

[57] ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم ﴿وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ ولأجر الآخرة: ﴾

- الواو: استئنافية. اللام: ابتدائية للتوكيد. اجر: مبتدأ مرفوع بالضمة. الآخرة: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ خير للذين آمنوا: ﴾

- خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. للذين: جار ومجرور متعلق بخير. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر باللام. آمنوا: فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة والجملة صلة الموصول.

- ﴿ وكانوا يتقون: ﴾

- الواو عاطفة. كانوا: فعل ماضٍ ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم \"كان\" والألف فارقة. يتقون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة في محل نصب خبر كان. '

المتشابهات :

| يوسف: 57 | ﴿ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ |

|---|

| النحل: 41 | ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [57] لما قبلها : ولَمَّا كان عِزُّ الدُّنيا لا يُعَدُّ في الحقيقةِ إلَّا إنْ كان موصولًا بنَعيمِ الآخِرةِ؛ نبَّهَ على ما له في الآخِرةِ ممَّا لا يُعَدُّ هذا في جنْبِه شيئًا، قال تعالى:

﴿ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [58] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ .. ﴾

التفسير :

أي:لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض، دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين الخصبة، زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبا من الأطعمة شيئا كثيرا وحفظه، وضبطه ضبطا تاما، فلما دخلت السنون المجدبة، وسرى الجدب، حتى وصل إلى فلسطين، التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر.{ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} أي:لم يعرفوه.

قال الفخر الرازي- رحمه الله- اعلم أنه لما عم القحط في البلاد، ووصل أيضا إلى البلدة التي كان يسكنها يعقوب- عليه السلام- وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه: إن بمصر صالحا يمير الناس- أى يعطيهم الطعام وما هم في حاجة إليه في معاشهم- فاذهبوا إليه بدراهمكم، وخذوا منه الطعام، فخرجوا إليه وهم عشرة وبقي «بنيامين» مع أبيه، ودخلوا على يوسف- عليه السلام- وصارت هذه الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع إخوته، وظهور صدق ما أخبره الله- تعالى- عنه في قوله ليوسف حال ما ألقوه في الجب لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ.

وقد جاءوا إليه جميعا- ما عدا «بنيامين» وهو الشقيق الأصغر ليوسف ليحصلوا منه على أكبر كمية من الطعام على حسب عددهم، وليكون عندهم القدرة على صد العدوان إذا ما تعرض لهم قطاع الطرق الذين يكثرون في أوقات الجدب والجوع.

وعبر عن معرفة يوسف لهم بالجملة الفعلية، وعن جهلهم له بالجملة الاسمية للإشعار بأن معرفته لهم حصلت بمجرد رؤيته لهم، أما هم فعدم معرفتهم له كان أمرا ثابتا متمكنا منهم.

قال صاحب الكشاف: «لم يعرفوه لطول العهد، ومفارقته إياهم في سن الحداثة ولاعتقادهم أنه قد هلك، ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه، واهتمامهم بشأنه، ولبعد حاله التي بلغها من الملك والسلطان عن حاله التي فارقوه عليها طريحا في البئر، حتى لو تخيلوا أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم، ولأن الملك مما يبدل الزي، ويلبس صاحبه من التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروف ... » «2» .

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن المجاعة التي حدثت في السبع السنين الشداد شملت مصر وما جاورها من البلاد- كما سبق أن أشرنا-.

كما يؤخذ منها أن مصر كانت محط أنظار المعسرين من مختلف البلاد بفضل حسن تدبير يوسف- عليه السلام- وأخذه الأمور بالعدالة والرحمة وسهره على مصالح الناس، ومراقبته لشئون بيع الطعام، وعدم الاعتماد على غيره حتى إن إخوته قد دخلوا عليه وحده، دون غيره من المسئولين في مصر.

ذكر السدي ، ومحمد بن إسحاق ، وغيرهما من المفسرين : أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر ، أن يوسف ، عليه السلام ، لما باشر الوزارة بمصر ، ومضت السبع السنين المخصبة ، ثم تلتها سنين الجدب ، وعم القحط بلاد مصر بكمالها ، ووصل إلى بلاد كنعان ، وهي التي فيها يعقوب ، عليه السلام ، وأولاده . وحينئذ احتاط يوسف ، عليه السلام ، للناس في غلاتهم ، وجمعها أحسن جمع ، فحصل من ذلك مبلغ عظيم ، وأهراء متعددة هائلة ، وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات ، يمتارون لأنفسهم وعيالهم ، فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير في السنة . وكان ، عليه السلام ، لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار ، حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين . وكان رحمة من الله على أهل مصر .

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال ، وفي الثانية بالمتاع ، وفي الثالثة بكذا ، وفي الرابعة بكذا ، حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون ، ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها ، الله أعلم بصحة ذلك ، وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب .

والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف ، عن أمر أبيهم لهم في ذلك ، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه ، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما ، وركبوا عشرة نفر ، واحتبس يعقوب ، عليه السلام ، عنده بنيامين شقيق يوسف ، عليهما السلام ، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف ، وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته ، عرفهم حين نظر إليهم ، ( وهم له منكرون ) أي : لا يعرفونه; لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة ، ولم يدروا أين يذهبون به ، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه ، فلهذا لم يعرفوه ، وأما هو فعرفهم .

فذكر السدي وغيره : أنه شرع يخاطبهم ، فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ قالوا : أيها العزيز ، إنا قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان ، وأبونا يعقوب نبي الله . قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا : نعم ، كنا اثنى عشر ، فذهب أصغرنا ، هلك في البرية ، وكان أحبنا إلى أبيه ، وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم) ، يوسف، (وهم) ليوسف (منكرون) لا يعرفونه .

* * *

وكان سبب مجيئهم يوسفَ ، فيما ذكر لي , كما:-

19463 - حدثنا ابن حميد , قال: حدثنا سلمة , عن ابن إسحاق , قال: لما اطمأن يوسف في ملكه , وخرج من البلاء الذي كان فيه , وخلت السنون المخصبة التي كان أمرهم بالإعداد فيها للسنين التي أخبرهم بها أنها كائنة , جُهد الناس في كل وجه , وضربوا إلى مصر يلتمسون بها الميرة من كل بلدة . وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد , قد آسى بينهم , (11) وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرًا واحدًا , ولا يحمل للرجل الواحد بعيرين , تقسيطًا بين الناس , وتوسيعًا عليهم , (12) فقدم إخوته فيمن قدم عليه من الناس , يلتمسون الميرة من مصر , فعرفهم وهم له منكرون , لما أراد الله أن يبلغ ليوسف عليه السلام فيما أراد. (13)

19464- حدثنا ابن وكيع , قال: حدثنا عمرو , عن أسباط , عن السدي , قال: أصاب الناس الجوعُ , حتى أصاب بلادَ يعقوب التي هو بها , فبعث بنيه إلى مصر , وأمسك أخا يوسف بنيامين ; فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون ; فلما نظر إليهم , قال: أخبروني ما أمركم , فإني أنكر شأنكم ! قالوا: نحن قوم من أرض الشأم . قال: فما جاء بكم قالوا: جئنا نمتار طعامًا . قال: &; 16-154 &; كذبتم , أنتم عيون، كم أنتم؟ قالوا: عشرة . قال: أنتم عشرة آلاف , كل رجل منكم أمير ألف , فأخبروني خبركم. قالوا: إنّا إخوة بنو رجل صِدِّيق , وإنا كنا اثنى عشر , وكان أبونا يحبّ أخًا لنا , وإنه ذهب معنا البرية فهلك منا فيها , وكان أحبَّنا إلى أبينا . قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه . قال: فكيف تخبروني أن أباكم صدِّيق، وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ ائتوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ * قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ، قال: فضعُوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا. فوضعوا شمعون.

19465- حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال: حدثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن قتادة: (وهم له منكرون) قال: لا يعرفونه.

* * *

----------------------

الهوامش:

(11) في المطبوعة :" أسا بينهم" ، والصواب من المخطوطة . و" آسى بين القوم" ، سوى بينهم ، وجعل كل واحد أسوة لصاحبه ، أي مثله .

(12) " التقسيط" التفريق ، أعطى لكل امرئ قسطًا ، وهو من العدل بينهم .

(13) في المطبوعة :" ما أراد" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب محض .

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ الفاء عند أهل اللغة تفيد التعقيب، وهذا يقتضي دخولهم عليه من غير منع وتعنت بل بيسر وسهولة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الولايات من عدم حجب الناس عن الدخول إليهم لسماع مظالمهم ومشاكلهم، والتواضع لهم، فالله المستعان كيف آل الأمر إلى العكس فأصبح الأصل في زماننا عدم الدخول إلا متى ما اشتهى صاحب الولاية ولو كانت الولاية على دائرة صغيرة.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ سبحان مغير الأحوال! لم يعرفوا أخاهم لطول الغياب فقد فارقهم في سن الطفولة، وظنوا أنه قد مات، مع قلة اهتمامهم بشأنه، ولم يعرفوه للفارق الشاسع بين الحال التي بلغها من الملك والجاه والسلطان، والحال التي فارقوه عليها طريحا في البئر، وساهم في ذلك أن الملك والسلطان مما يبدل الهيئة، ويلبس صاحبه الهيبة، ويجعل منه شخصا آخر.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ مشكلة أخيك أنه حتى وإن خططت لاغتياله، حتى وإن أحرقت قلبه، حتى وإن شوهت ذكرياته، يبقى أخاك.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ بين: (فدخلوا عليه) و(فعرفهم) شريط ذكريات ساخن، شاحب، سريع، كلّه دموع وغصص، وآهات وقصص.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ الإساءة وصاحبها من الأشياء التي صعب للذاكرة أن تمحوها وإن صفحنا عنهم.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ يعمل وبابه مفتوح، فما كان يحجب أحدًا لذلك (فدخلوا عليه): (الفاء) للفجاءة.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ العدل بين المواطنين والمقيمين والآفاقيين، فإخوته لم يكونوا مواطنين ومع ذلك مُكِّنوا من الدخول عليه.

وقفة

[58] ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ فيها السياسة الإصلاحية التي انتهجها يوسف عليه السلام لتعزيز الإصلاح الاقتصادي.

وقفة

[58] للحاكم التدخل لترشيد الاقتصاد حين مروره بأزمات، ولو أدى إلى التحصل على جميع الغذاء وتوزيعه بمعرفته، وبالأسعار التي يحددها ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾.

وقفة

[58] انتفاء الواسطات في الزمن الذي يلجأ فيه الناس إليها (أزمة الغذاء) ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ﴾ بعد الدخول، فلم يُمكَّنوا من الدخول لواسطة.

وقفة

[58] ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ كيف ينسى من خطط لاغتياله؟! كيف ينسى تلك الأوجه التي رمقته من أعلى البئر لتتأكد أنها قد تخلصت منه؟!

الإعراب :

- ﴿ وجاء إخوة يوسف: ﴾

- الواو: استئنافية. جاء: فعل ماضٍ مبني على الفتح. إخوة: فاعل مرفوع بالضمة. يوسف: مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف.

- ﴿ فدخلوا عليه: ﴾

- الفاء عاطفة. دخلوا: فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. عليه: جار ومجرور متعلق بدخلوا

- ﴿ فعرفهم: ﴾

- الفاء: عاطفة للترتيب. عرف: فعل ماضٍ مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. و \"هم\" ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ وهم له منكرون: ﴾

- الواو حالية والجملة بعده: في محل نصب حال. هم:ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. له: جار ومجرور متعلق بخبر \"هم\". منكرون: خبر \"هم\" مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في الاسم المفرد. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [58] لما قبلها : ولَمَّا عمَّ القحطُ في البلاد؛ أمر يعقوب عليه السلام أولاده أن يرحلوا إلى مصر ويأخذوا معهم بضاعة ويشتروا بها قمحًا، ودخلوا على يوسف عليه السلام ، فعرفهم وما عرفوه، قال تعالى:

﴿ وَجَاء إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [59] :يوسف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي .. ﴾

التفسير :