الإحصائيات

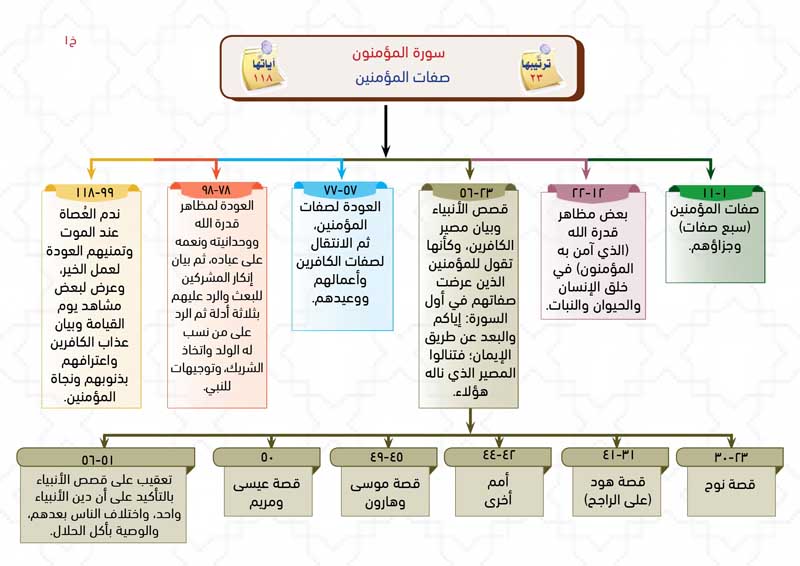

سورة المؤمنون

| ترتيب المصحف | 23 | ترتيب النزول | 74 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 8.00 |

| عدد الآيات | 118 | عدد الأجزاء | 0.37 |

| عدد الأحزاب | 0.75 | عدد الأرباع | 3.00 |

| ترتيب الطول | 25 | تبدأ في الجزء | 18 |

| تنتهي في الجزء | 18 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 5/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (11) عدد الآيات (11)

تبشيرُ المؤمنينَ بالفلاحِ، ثُمَّ بيانُ صفاتِهم: الخشوعُ في الصَّلاةِ، الإعراضُ عن اللغوِ، أداءُ الزكاةِ، حفظُ الفرجِ، أداءُ الأمانةِ، الوفاءُ بالعهدِ، المحافظةُ على الصَّلاةِ (سبعُ صفاتٍ).

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (12) الى الآية رقم (17) عدد الآيات (6)

لمَّا ذَكَرَ الجَنَّةَ المُتضمَّنَ ذِكرُها للبَعْثِ، استدلَّ هنا على قدرتِه على البعثِ ببيانِ مراحلِ خلقِ الإنسانِ (آدم عليه السلام ) السَّبعِ: الطينُ، النطفةُ، العلقةُ، المضغةُ، العظامُ، الإكساءُ بالّلحمِ، النَّشأةُ، ثُمَّ بخلقِ السمواتِ السبعِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة المؤمنون

المؤمنون؛ أين أنت من صفاتهم؟

أولاً : التمهيد للسورة :

- • أين أنت من هذه الصفات؟: هذه السورة تذكر لك أهم صفات المؤمنين؛ لتراجع تصرفاتك وتقيم أعمالك. وكأنها تسأل قارئ القرآن: أين أنت من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين الذين عُرضت عليك صفاتهم؟ كما أنها تلفت نظرك إلى معنى مهم: وهو أن هذه الصفات تجمع ما بين الأخلاق والعبادات، فترى أول صفة هي صفة عبادة، ثم التي بعدها صفة خلق وهكذا.

- • تعالوا بنا الآن نعرض الآيات والصفات على أنفسنا (الإسقاط):: تبدأ السورة بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ (1)، فمن هم؟ وكيف نكون منهم؟ تعالوا نبدأ الرحلة، نعرض صفات المؤمنين على أنفسنا (ونعطي لكل صفة تحققت فينا درجة من 10): 1- ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ﴾ (2): كيف تؤدي صلاتك؟ هل تخشع فيها أم لا؟ كم نقطة تعطي نفسك عن هذا السؤال؟ 2- ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ﴾ (3): هل تمسك لسانك عما لا يفيد من الكلام؟ هل تعرض عن مجالس الغيبة؟ هل تقع في النميمة؟ 3- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (4): هل أخرجت زكاة مالك أم لا؟ متى تصدقت آخر مرة؟ وبكم؟ 4- ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ﴾ (5): كيف أنت مع حفظ الفرج؟ والعفة والبعد عن كل ما يؤدي إلى الزنا؟ 5، 6- ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُونَ﴾ (8): كيف حفظك للأمانة؟ من أبسط الأمانات (مبلغ صغير أو كتاب استعرته من صديق)، إلى أمانة الدين وحفظه ونشره بين الناس؟ هل تحافظ على عهودك؟ 7- ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُونَ﴾ (9): هل تحافظ على الصلاة في أول وقتها؟ وتحافظ على الجماعة؟ كم نقطة تعطي نفسك على أداء الصلاة والمحافظة عليها؟

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المؤمنون».

- • معنى الاسم :: المؤمنون: هم مَن آمن بأركان الإيمان الستة؛ اعتقادًا وقولًا وعملًا.

- • سبب التسمية :: : لافتتاحها بفلاح المؤمنين، وصفاتهم، وجزائهم في الآخرة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة قد أفلح»؛ لافتتاحها بهذا.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: صفات المؤمنين الصادقين, وأصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث.

- • علمتني السورة :: أن التدرج في الخلق والشرع سُنَّة إلهية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ...﴾

- • علمتني السورة :: أن عاقبة الكافر الندامة والخسران: ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾

- • علمتني السورة :: أن من طاب مطعمه طاب عمله، ثمرة أكل الحلال الطيب العمل الصالح: ﴿أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. وسورة المؤمنون من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- احتوت سورة المؤمنون على 11 آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف المؤمنين وأخلاقهم وبيان ما يجب عليهم تجاه ربهم وتجاه الناس، وهي الآيات (من 1 إلى 11).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نجاهد أنفسنا للاتصاف بصفات المؤمنين؛ فنكون: ممن يخشع في صلاته، وممن يبتعد عن الكلام الذي لا فائدة منه، ويخرج زكاة ماله، ويبتعد عن الزنا، ويحافظ على الأمانة، والعهود والوعود، والصلوات: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (1-9).

• أن نتذكر عند الشرب أو الغسل أن نعمة الماء العذب من أكثر نعم الله الدنيوية علينا، ونكثر من شكر الله عليها: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ (18).

• ألا نتكل على نسبنا؛ فالأنساب لا تنجي من عذاب الله: ﴿فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ (27).

• أن نتذكر موقفًا أنقذنا الله فيه من حرج أو خطر، ونحمد الله على ذلك: ﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (28).

• أن نتدبر قصص المرسلين، ونتأملها؛ فإن الله ما ذكرها إلا لما فيها من الدروس والعبر: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ (30).

• أن نستعيذ بالله أن يلهينا النعيم عن طاعته والقرب منه: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (33).

• أن نحذر من الخروج عن جماعة المسلمين: ﴿وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (52-53).

• أن ننتبه من غفلتنا؛ فقد تكون النعم المنزلة علينا استدراجًا: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ﴾ (55-56).

• ألا نغتر بعملنا الصالح؛ بل نبقى خائفين من الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ﴾ (57).

• أن نكون من المسارعين في الخيرات؛ الذين من صفاتهم: الخشية والخوف من الله تعالى، الإيمان بآيات الله تعالى، عدم الإشراك بالله، الإنفاق والعطاء في سبيل الله والخوف منه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَـٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ (57-61).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فإنه مفسدة: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾ (71).

• أن نتضرع إلى الله أن يكشف الكرب والضر عن المسلمين: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾.

• أن نقرأ ونتفكر في نعمة السمع، والبصر، والعقل، ثم نشكر الله عليها: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (78).

• أن نحسِن إلى شخصٍ أساءَ إلينا بمسامحتِه وإهداءِ هديةٍ له: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾ (96).

• أن نستعيذ بالله من همزات الشياطين: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ (97).

• أن نعمل الصالحات في حياتنا؛ حتى لا تكون أمنياتنا عند الممات: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا﴾ (99-100).

• أن ندعو الله بهذا الدعاء: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (109).

• أن ننصح من يسخر من الدعاةِ إلى اللهِ, ونقرأْ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ (109، 110). • ألا نصرف شيئًا من الدعاء لغير الله: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (117).

تمرين حفظ الصفحة : 342

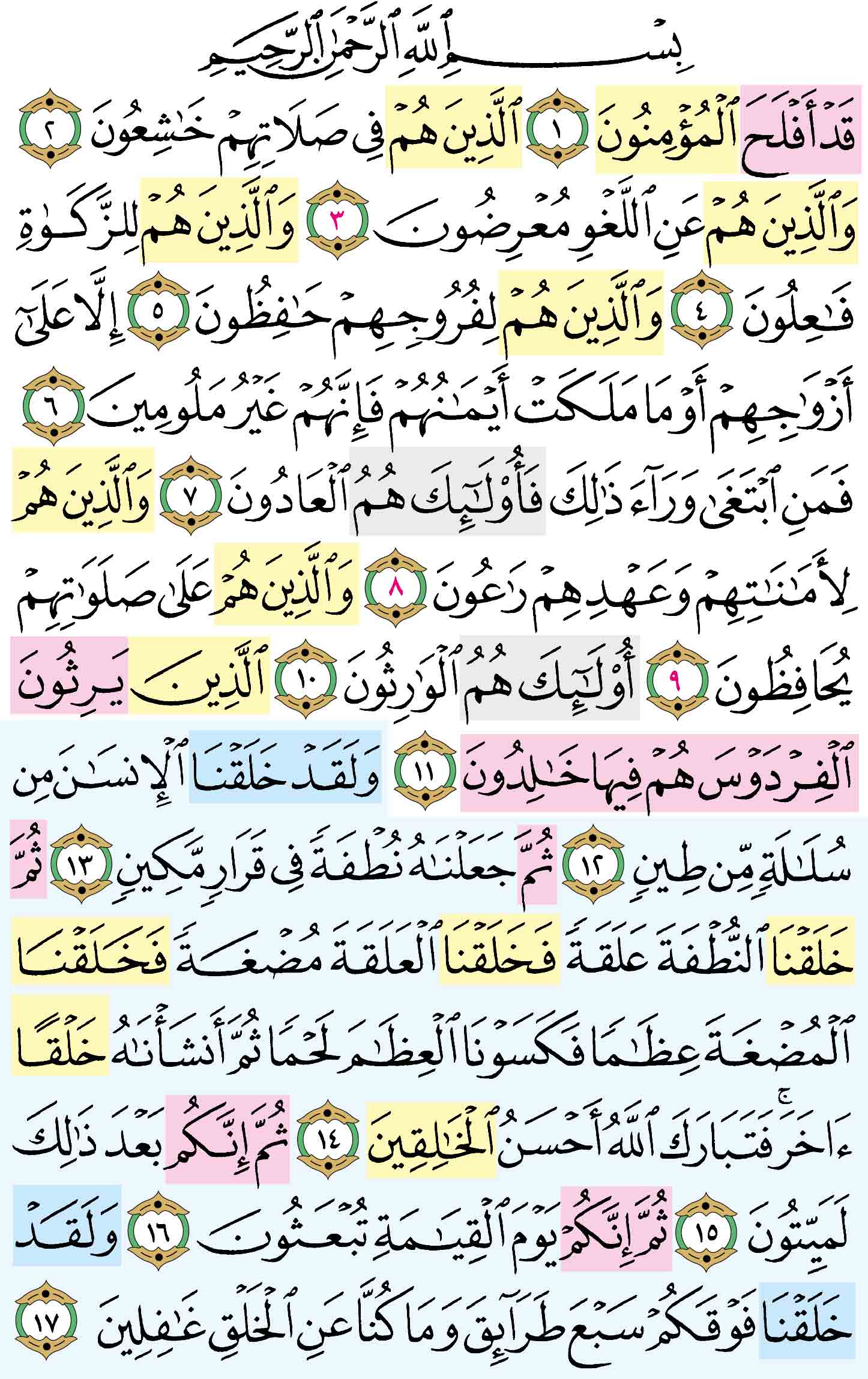

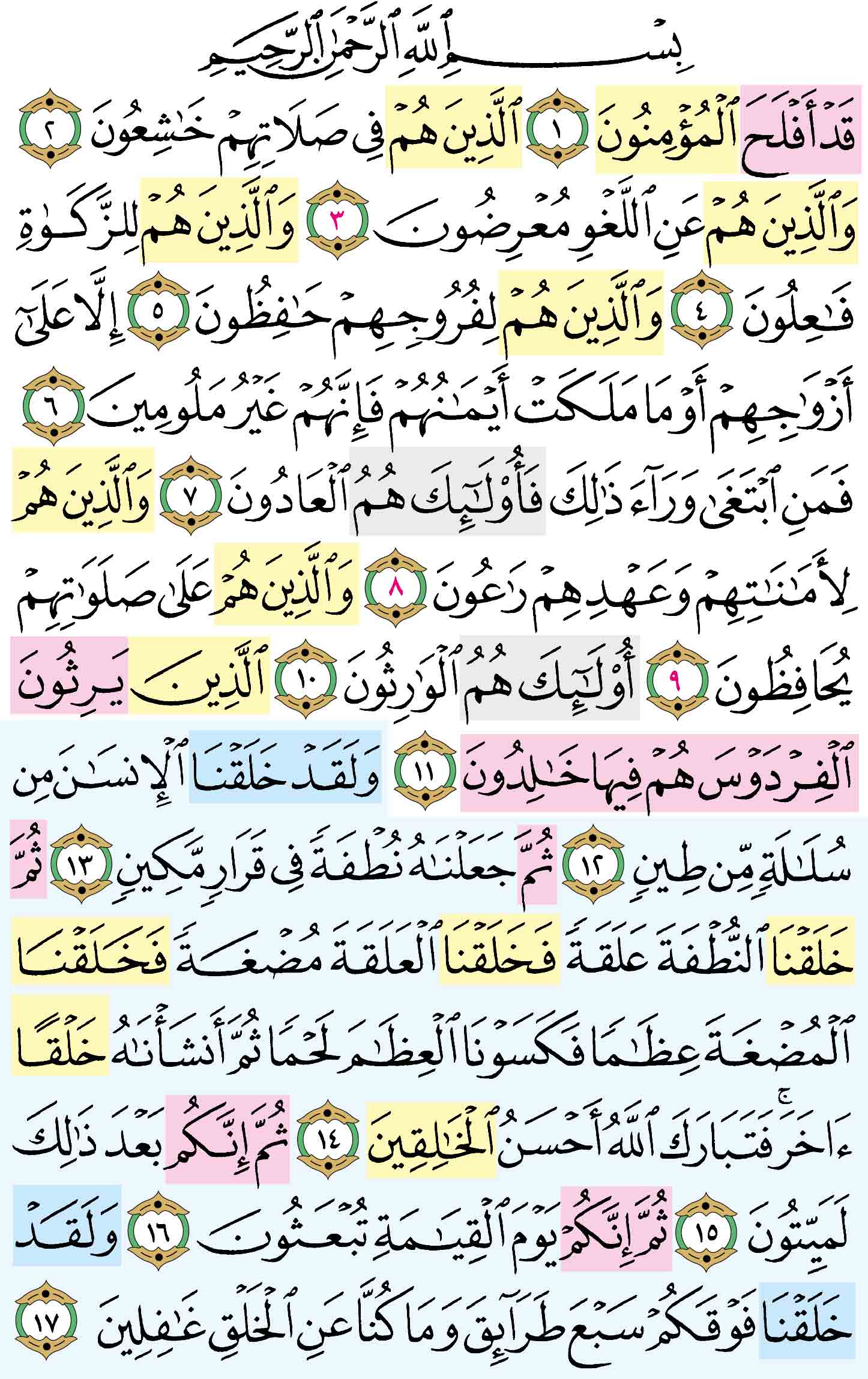

مدارسة الآية : [1] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

التفسير :

هذا تنويه من الله، بذكر عباده المؤمنين، وذكر فلاحهم وسعادتهم، وبأي:شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك، الحث على الاتصاف بصفاتهم، والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان، زيادة ونقصا، كثرة وقلة، فقوله{ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} أي:قد فازوا وسعدوا ونجحوا، وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين

تمهيد

1- سورة «المؤمنون» من السور المكية، وعدد آياتها ثماني عشرة آية ومائة، وكان نزولها بعد سورة الأنبياء.

2- وقد افتتحت السورة الكريمة بالحديث عن الصفات الكريمة التي وصف الله- تعالى- بها عباده المؤمنين، فذكر منها أنهم في صلاتهم خاشعون وأنهم للزكاة فاعلون ...

ثم ختمت السورة تلك الصفات الجليلة، ببيان ما أعده الخالق- عز وجل- لأصحاب هذه الصفات فقال: أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ.

3- ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى الحديث عن أطوار خلق الإنسان، فابتدأت ببيان أصل خلقه، وانتهت ببيان أنه سيموت، ثم سيبعث يوم القيامة ليحاسب على ما قدم وما أخر.

قال- تعالى-: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً. فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً. ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ.

4- وبعد أن أقام- سبحانه- الأدلة على قدرته على البعث عن طريق خلق الإنسان في تلك الأطوار المتعددة، أتبع ذلك ببيان مظاهر قدرته- تعالى- عن طريق خلق الكائنات المختلفة التي يراها الإنسان ويشاهدها وينتفع بها..

فقال- سبحانه-: وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ.

5- ثم ساق- سبحانه- بعد ذلك فيما يقرب من ثلاثين آية بعض قصص الأنبياء مع أقوامهم، فذكر جانبا من قصة نوح مع قومه، ومن قصة موسى مع فرعون وقومه.

ثم ختم هذه القصص ببيان مظاهر قدرته في خلق عيسى من غير أب، فقال- تعالى-:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً، وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ..

6- ثم وجه- سبحانه- بعد ذلك نداء عاما إلى الرسل- عليهم الصلاة والسلام- أمرهم فيه بالمواظبة على أكل الحلال الطيب، وعلى المداومة على العمل الصالح، وبين- سبحانه- أن شريعة الأنبياء جميعا هي شريعة واحدة في أصولها وعقائدها، فقال- تعالى-: وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ.

ثم تحدثت السورة الكريمة حديثا طويلا عن موقف المشركين من الدعوة الإسلامية، وبينت مصيرهم يوم القيامة، وردت على شبهاتهم ودعاواهم الفاسدة، ودافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلّم وعن دعوته، وختمت هذا الدفاع بما يسلى النبي صلى الله عليه وسلّم ويثبت فؤاده.

قال- تعالى-: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ.

ثم ساقت السورة الكريمة بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية الله وقدرته، منها ما يتعلق بخلق سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، ومنها ما يتعلق بنشأتهم من الأرض، ومنها ما يتعلق بإشهادهم على أنفسهم بأن خالق هذا الكون هو الله- تعالى-.

واستمع إلى قوله- تعالى-: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.

9- وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة الله- تعالى-، أمر- سبحانه- نبيه أن يلتجئ إليه من شرورهم ومن شرور الشياطين، وأمره أن يقابل سيئات هؤلاء المشركين بالتي هي أحسن، حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.

قال- تعالى-: قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

10- ثم صورت السورة الكريمة في أواخرها أحوال المشركين عند ما يدركهم الموت، وكيف أنهم يتمنون العودة إلى الدنيا ولكن هذا التمني لا يفيدهم شيئا، وكيف يوبخهم- سبحانه- على سخريتهم من المؤمنين في الدنيا.

قال- تعالى-: إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ، رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ.

11- ثم ختمت السورة الكريمة بهذه الآية التي يأمر الله- تعالى- فيها نبيه صلى الله عليه وسلّم بالمواظبة على طلب المزيد من رحمته ومغفرته- سبحانه- فقال- تعالى-: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

12- وهكذا نرى سورة «المؤمنون» قد طوفت بنا في آفاق من شأنها أن تغرس الإيمان في القلوب، وأن تهدى النفوس إلى ما يسعدها في دينها ودنياها.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أخرج الإمام أحمد والترمذى والنسائى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى ، نسمع عند وجهه كدوى النحل ، فأنزل عليه يوماً ، فمكثنا ساعة فسرى عنه ، فاستقبل القبلة ، فرفع يديه فقال : " اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وارض عنا وأرضنا " .

ثم قال : لقد أنزلت على عشر آيات ، من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ : ( قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون ) إلى قوله : ( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .

وأخرج النسائى عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين ، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان خلقه القرآن ، ثم قرأت : ( قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون ) حتى انتهت إلى قوله - تعالى - : ( والذين هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) وقالت : هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والفلاح : الظفر بالمراد ، وإدراك المأمول من الخير والبر مع البقاء فيه .

تفسير سورة المؤمنون مكية .

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرني يونس بن سليم قال : أملى علي يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، يسمع عند وجهه كدوي النحل فمكثنا ساعة ، فاستقبل القبلة ورفع يديه ، فقال : " اللهم ، زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر [ علينا ، وارض عنا ] وأرضنا " ، ثم قال : " لقد أنزلت علي عشر آيات ، من أقامهن دخل الجنة " ، ثم قرأ : ( قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم العشر .

وكذا روى الترمذي في تفسيره ، والنسائي في الصلاة ، من حديث عبد الرزاق ، به .

وقال الترمذي : منكر ، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم ، ويونس لا نعرفه .

وقال النسائي في تفسيره : أنبأنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جعفر ، عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة : يا أم المؤمنين ، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت : كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، فقرأت : ( قد أفلح المؤمنون ) حتى انتهت إلى : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) ، قالت : هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد روي عن كعب الأحبار ، ومجاهد ، وأبي العالية ، وغيرهم : لما خلق الله جنة عدن ، وغرسها بيده ، نظر إليها وقال لها . تكلمي . فقالت : ( قد أفلح المؤمنون ) ، قال كعب الأحبار : لما أعد لهم فيها من الكرامة . وقال أبو العالية : فأنزل الله ذلك في كتابه .

وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ، فقال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا المغيرة بن سلمة ، حدثنا وهيب ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : خلق الله الجنة ، لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وغرسها ، وقال لها : تكلمي . فقالت : ( قد أفلح المؤمنون ) ، فدخلتها الملائكة فقالت : طوبى لك ، منزل الملوك! .

ثم قال : وحدثنا بشر بن آدم ، وحدثنا يونس بن عبيد الله العمري ، حدثنا عدي بن الفضل ، حدثنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خلق الله الجنة ، لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وملاطها المسك " . قال أبو بكر : ورأيت في موضع آخر في هذا الحديث : " حائط الجنة ، لبنة ذهب ولبنة فضة ، وملاطها المسك . فقال لها : تكلمي . فقالت : ( قد أفلح المؤمنون ) فقالت الملائكة : طوبى لك ، منزل الملوك ! " .

ثم قال البزار : لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل ، وليس هو بالحافظ ، وهو شيخ متقدم الموت .

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن علي ، حدثنا هشام بن خالد ، حدثنا بقية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لما خلق الله جنة عدن ، خلق فيها ما لا عين رأت ، [ ولا أذن سمعت ] ، ولا خطر على قلب بشر . ثم قال لها : تكلمي . فقالت : ( قد أفلح المؤمنون ) .

بقية : عن الحجازيين ضعيف .

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا منجاب بن الحارث ، حدثنا حماد بن عيسى العبسي ، عن إسماعيل السدي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس يرفعه : " لما خلق الله جنة عدن بيده ، ودلى فيها ثمارها ، وشق فيها أنهارها ، ثم نظر إليها فقال : ( قد أفلح المؤمنون ) . قال : وعزتي لا يجاورني فيك بخيل " .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن المثنىالبزار ، حدثنا محمد بن زياد الكلبي ، حدثنا يعيش بن حسين ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خلق الله جنة عدن بيده ، لبنة من درة بيضاء ، ولبنة من ياقوتة حمراء ، ولبنة من زبرجدة خضراء ، ملاطها المسك ، وحصباؤها اللؤلؤ ، وحشيشها الزعفران ، ثم قال لها : انطقي . قالت : ( قد أفلح المؤمنون ) فقال الله : وعزتي ، وجلالي لا يجاورني فيك بخيل " . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) [ الحشر : 9 ] فقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون ) أي : قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح ، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف .

قال أبو جعفر: يعني جلّ ثناؤه بقوله: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) قد أدرك الذين صدّقوا الله ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم ، وأقرّوا بما جاءهم به من عند الله، وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات، الخلود في جنَّات ربهم وفازوا بطلبتهم لديه.

كما حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزاق، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) ثم قال: قال كعب: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ثم قال لها: تكلمي! فقالت: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) لما علمت فيها من الكرامة.

حدثنا سهل بن موسى الرازيّ، قال: ثنا يحيى بن الضريس، عن عمرو بن أبي قيس، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، قال: لما غرس الله تبارك وتعالى الجنة، نظر إليها فقال: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ).

قال: ثنا حفص بن عمر، عن أبي خلدة، عن أبي العالية، قال: لما خلق الله الجنة قال: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ) فأنـزل به قرآنا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جبير، عن عطاء، عن ميسرة، قال: " لم يخلق الله شيئا بيده غير أربعة أشياء: خلق آدم بيده، وكتب الألواح بيده، والتوراة بيده، وغرس عدنًا بيده، ثم قال: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ )".

وقوله: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) يقول تعالى ذكره: الذين هم في صَلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون، وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته، وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. وقيل إنها نـزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء قبل نـزولها، فنُهُوا بهذه الآية عن ذلك.

*ذكر الرواية بذلك:

التدبر :

وقفة

[1] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الفلاح كل الفلاح بالإيمان.

وقفة

[1] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ لا أعظم من شهادة الخالق لك بالفلاح!

عمل

[1] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اقرأ أول سورة المؤمنون بتدبر، وستجد أن من أهم صفات المؤمنين المفلحين: إتقان العمل، والمداومة عليه، وهذان الأمران هما سر النجاج وأساس الفلاح، فالخشوع في الصلاة يشير إلى ضرورة الإتقان، والمحافظة على جميع الصلوات لا تكون إلا بالمداومة والاستمرار.

لمسة

[1] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ حذف ربنا متعلِّق الفلاح؛ فلم يقل: (قد أفلح المؤمنون في عبادتهم) أو في غيرها، بل جعله مطلقًا؛ ليشمل الفلاح كل ما رغبوا فيه، ولذلك أكّد الفلاح بـ (قَدْ) لينزل فلاحهم منزلة الأمر الواقع.

وقفة

[1] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ هذه الآية من جوامع الكلم، فإن الفلاح غاية كل ساع إلى عمله، فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر في أي شيء فلحوا لقصد التعميم، فالمؤمنون قد أفلحوا في كل ما رغبوا فيه، وفيه وعد من الله أن الله متم ما طلبه المؤمنون وسعوا فيه من خير.

لمسة

[1] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ لماذا التأكيد بقول: (قد)؟ الجواب: طمأنة لقلب المؤمن الذي يخاف أن يكون فرط في الأخذ بأسباب الفلاح، فبشره الله بالفلاح معاملة له بالفضل.

لمسة

[1] ﴿ﱁ ﱂ ﱃ﴾ (أفلحوا) هكذا بإطلاق في كل شيء، في كل آن، لم يقيد الفلاح بـ (أين)، ولا (متى)، هم المفلحون دومًا لو التزموا الإيمان.

وقفة

[1] رسالة المؤمنون: الإيمان سبيل الفلاح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، والكفر سبيل الخسران: ﴿إنه لا يفلح الكافرون﴾ [117].

وقفة

[1] كان الفلاح رجاء المؤمنين: ﴿اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ [الحج: 77]؛ فأصبح واقعًا محققًا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

وقفة

[1] في مطلع السورة: حكم بالفلاح للمؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، وسلب الفلاح من الكافرين في آخرها: ﴿إنه لا يفلح الكافرون﴾ [117].

وقفة

[1] ابتدأت السورة بـ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، واختتمت بـ ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [117]، شتان بين الفاتحة والخاتمة، فتأمل -يا عبد الله- في الصفات التي جعلت أولئك المؤمنين يفلحون، وتأمل أواخر هذه السورة لتدرك لِمَ لا يفلح الكافرون؟!

وقفة

[1] وعد الله من اتصف بهذه الصفات بفلاح, يشمل فلاح الدنيا والآخرة ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

وقفة

[1] ﴿قَد أَفلَحَ المُؤمِنونَ﴾ يا لها من بشارة تثلج الصدور وتحث على الإيمان والعمل الصالح!

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الفلاح ليس في الصلاة؛ بل في الخشوع فيها.

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ فلاحك على قدر خشوعك في صلاتك.

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ قال ابن عباس: «ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه».

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ يبقى للفلاح راية ﻻ تخفق إﻻ على جباه تقية، تعرفت إلى الله، وسعت له فأحبته، فأكرمهم من فضله.

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ذكر الخشوع ولم يذكر الأداء! فكأن الأداء أمرٌ مفروغ منه.

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ فلاحك في خشوعك وانكسارك.

وقفة

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الصـــــــــلاة إذا أنارت قلبك أنارت قبرك، وإذا آنستك فوق الأرض آنستك تحتها.

عمل

[1، 2] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أول صفاتهم: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، وختمت صفاتهم: ﴿والذين هم على صلواتهم يحافظون﴾ [9]، فكان جزاؤهم: ﴿الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ [11]، وسيُسأل أهل النار: ﴿ما سلككم في سقر﴾ [المدثر: 42]، فأول إجاباتهم: ﴿لم نك من المصلين﴾ [المدثر: 43]، هذه هي أهمية الصلاة وفيها الفلاح؛ فإياك أن تفرط في فرض واحد منها.

وقفة

[1، 2] من العجيب أن نفكر في الصلاة لنحل مشاكلنا، مع أن الخشوع يحل مشاكلنا، فالله جعل الفلاح في الخشوع: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

وقفة

[1، 2] بين الإتقان: ﴿في صلاتهم خاشعون﴾، وبين المداومة والاستمرار: ﴿على صلواتهم يحافظون﴾ [9]؛ يتحقق الفلاح ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ: ﴾

- قد: حرف تحقيق. أفلح: فعل ماض مبني على الفتح وقد أكد الفعل. المؤمنون: فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض من تنوين المفرد. بمعنى: دخلوا في الفلاح أي فازوا بأمانيهم.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا القاضِي أبُو بَكْرٍ أحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ الحِيرِيُّ إمْلاءً، قالَ: أخْبَرَنا حاجِبُ بْنُ أحْمَدَ الطُّوسِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمّادٍ الأبِيوَرْدِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، قالَ: أخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سُلَيْمٍ، قالَ: أمْلى عَلَيَّ يُونُسُ الأيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القارِيِّ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كانَ إذا أُنْزِلَ الوَحْيُ عَلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْمَعُ عِنْدَ وجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنا ساعَةً، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ورَفَعَ يَدَيْهِ فَقالَ: ”اللَّهُمَّ زِدْنا ولا تَنْقُصْنا، وأكْرِمْنا ولا تُهِنّا، وأعْطِنا ولا تَحْرِمْنا، وآثِرْنا ولا تُؤْثِرْ عَلَيْنا، وأرْضِنا وارْضَ عَنّا“ . ثُمَّ قالَ: ”لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آياتٍ مَن أقامَهُنَّ دَخَلَ الجَنَّةَ“ . ثُمَّ قَرَأ: ﴿قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ﴾ . إلى عَشْرِ آياتٍ.رَواهُ الحاكِمُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ في صَحِيحِهِ عَنْ أبِي بَكْرٍ القَطِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزّاقِ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورة بـتبشيرِ المؤمنينَ بالفلاحِ، قال تعالى:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

أفلح:

وقرئ:

1- بضم الهمزة وكسر اللام، مبنيا للمفعول، وهى قراءة طلحة بن مصرف، وعمرو بن عبيد.

2- بفتح الهمزة واللام وضم الحاء، وهى قراءة طلحة أيضا.

مدارسة الآية : [2] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾

التفسير :

{ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}

والخشوع في الصلاة:هو حضور القلب بين يدي الله تعالى، مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته، من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها.

والخشوع: السكون والطمأنينة، ومعناه شرعا: خشية في القلب من الله- تعالى- تظهر آثارها على الجوارح فتجعلها ساكنة مستشعرة أنها واقفة بين يدي الله- سبحانه-.

والمعنى: قد فاز وظفر بالمطلوب، أولئك المؤمنون الصادقون، الذين من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون، بحيث لا يشغلهم شيء وهم في الصلاة عن مناجاة ربهم. وعن أدائها بأسمى درجات التذلل والطاعة.

ومن مظاهر الخشوع: أن ينظر المصلى وهو قائم إلى موضع سجوده، وأن يتحلى بالسكون والطمأنينة، وأن يترك كل ما يخل بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من جسده، فقد أبصر النبي صلّى الله عليه وسلّم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» .

قال القرطبي: «اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو مكملاتها على قولين، والصحيح الأول ومحله القلب، وهو أول عمل يرفع من الناس ... » .

الذين هم في صلاتهم خاشعون ) " قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( خاشعون ) : خائفون ساكنون . وكذا روي عن مجاهد ، والحسن ، وقتادة ، والزهري .

وعن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه : الخشوع : خشوع القلب . وكذا قال إبراهيم النخعي .

وقال الحسن البصري : كان خشوعهم في قلوبهم ، فغضوا بذلك أبصارهم ، وخفضوا الجناح .

وقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ، فلما نزلت هذه الآية : ( قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ) خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم .

[ و ] قال ابن سيرين : وكانوا يقولون : لا يجاوز بصره مصلاه ، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

ثم روى ابن جرير عنه ، وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، حتى نزلت هذه الآية .

والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها ، واشتغل بها عما عداها ، وآثرها على غيرها ، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي ، عن أنس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " حبب إلي الطيب والنساء ، وجعلت قرة عيني في الصلاة " .

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن رجل من أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بلال ، أرحنا بالصلاة " .

وقال الإمام أحمد أيضا; حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا إسرائيل ، عن عثمان بن المغيرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، أن محمد بن الحنفية قال : دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار ، فحضرت الصلاة ، فقال : يا جارية ، ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " قم يا بلال ، فأرحنا بالصلاة " .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت خالدًا، عن محمد بن سيرين، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر إلى السماء، فأنـزلت هذه الآية: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: فجعل بعد ذلك وجهه حيث يسجد ".

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة عن أبي جعفر، عن الحجاج الصّواف، عن ابن سيرين، قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء، حتى نـزلت: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) فقالوا: بعد ذلك برءوسهم هكذا ".

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن محمد، قال: " نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنـزلت آية، إن لم تكن ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) فلا أدري أية آية هي، قال: فطأطأ. قال: وقال محمد: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد استعاد النظر فليغْمِض.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، عن ابن عون، عن محمد نحوه.

واختلف أهل التأويل في الذي عنى به في هذا الموضع من الخشوع، فقال بعضهم: عنى به سكون الأطراف في الصلاة.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: السكون فيها.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: سكون المرء في صلاته.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، مثله.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي سفيان الشيباني، عن رجل، عن عليّ، قال: سئل عن قوله: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: لا تلتفت في صلاتك.

حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرملي، قال: قال ضمرة بن ربيعة، عن أبي شَوْذب، عن الحسن، في قوله: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: كان خشوعهم في قلوبهم، &; 19-9 &; فغضوا بذلك البصر وخفضوا به الجناح.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، في قوله: ( خَاشِعُونَ ) قال: الخشوع في القلب، وقال: ساكنون.

قال: ثنا الحسن، قال: ثني خالد بن عبد الله، عن المسعوديّ، عن أبي سنان، عن رجل من قومه، عن عليّ رضي الله عنه قال: الخشوع في القلب، وأن تُلِينَ للمرء المسلم كَنَفَك، ولا تلتفت.

قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: قال عطاء بن أبي رباح، في قوله: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: التخشع في الصلاة. وقال لي غير عطاء: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر عن يمينه ويساره ووُجاهه، حتى نـزلت: ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) فما رُئي بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض.

وقال آخرون: عنى به الخوف في هذا الموضع.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال: خائفون.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، في قوله: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) قال الحسن: خائفون. وقال قتادة: الخشوع في القلب.

حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس في قوله: ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) يقول: خائفون ساكنون.

وقد بينا فيما مضى قبل من كتابنا أن الخشوع التذلل والخضوع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره دلّ على أن مراده من ذلك معنى دون معنى في عقل ولا خبر، كان معلوما أن معنى مراده من ذلك العموم. وإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام ما وصفت من قبل، من أنه: والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته، وإذا تذلل لله فيها العبد رُؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه وشغله بفرضه وتركه ما أُمر بتركه فيها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ كانوا يقولون عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من شدة خشوعه: ولقد كان يركع فيكاد الرَّخَم (يعني طير جارح) أن يقع على ظهره، وكان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره ولا تحسبه إلَّا حائط.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ من صفات المؤمنين الوارثين للفردوس أنهم يخشعون في صلاتهم ويحافظون عليها، وفي هذا دلالة على عِظم شأن الصلاة، وأهمية الخشوع فيها.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَرَّغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقُرَّة عين.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ من صفات المؤمنين: الخشوع في الصلاة، بخوف القلب وسكون الجوراح.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ تعرف قيمة الصلاة والخشوع فيها؛ إذا عز عليك الانتقال بين أركانها، فإذا وقفت تعيش الآيات وعظمتها، وإن ركعت ركع كل عظم منك إجلالًا لربك وتقديسًا، وإن سجدت فمنتهى الاستسلام والإذعان.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ حاضرة قلوبهم، ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، يخاطبونه بكلامه، ويتقربون إليه بذكره، ويلجأون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ تأمل سر قوله: (صلاتهم)، ولم يقل: (الصلاة)، فإذا استشعرت أن صلاتك لك أثرًا وأجرًا خشعت فيها، الصلاة لك فانظر كيف تقيمها؟!

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الخشوع في الصلاة روح الصلاة، والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد؛ فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابًا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها.

لمسة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ لما وصفهم بالإيمان على جهة الثبوت (الْمُؤْمِنُونَ) وصفهم بالخشوع في الصلاة على جهة الثبوت والدوام أيضًا، ولو قال: (يخشعون) لصح الوصف لهم بخشوعهم لحظة في القلب أو الجارحة، ولما اقتضى الدوام.

وقفة

[2] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ صفات المؤمنين افتتحت بالصلاة، وختمت بالصلاة حيث قال الله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [9]، ومن لطائف ذلك: أن أمر المؤمن رجع للصلاة, فمن حسنت صلاته حسنت حياته.

وقفة

[2] مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَرَى فِيهَا خَاشِعًا» [مسند الشاميين 1579، وصححه الألباني].

عمل

[2] حدد ثلاثة من أسباب الخشوع في الصلاة وطبقها اليوم في صلاتك ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

وقفة

[2] ﴿الَّذينَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ﴾ أى والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته، وإذا تذلل لله فيها العبد رُؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه، وشغله بفرضه، وتركه ما أُمر بتركه فيها.

وقفة

[2] بدأت صفات فلاح المؤمنين بأمر لا يعلمه إلا الله ﴿الَّذينَ هُم في صَلاتِهِم خاشِعونَ﴾، فخشوعك فيها هو المنطلق لمعاملات طيبة مع من حولك كما ورد في الآيات التالية.

وقفة

[2] ﴿فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ الخشوع روح الصلاة، وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها وإن كانت مجزئة، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب.

لمسة

[2] تقديم الجار والمجرور ﴿فِي صَلَاتِهِمْ﴾ على ﴿خَاشِعُونَ﴾؛ للعناية والاهتمام، فالصلاة أهم ركن في الإسلام، والصلاة بلا خشوع أكبر وأعظم عند الله من خشوع بلا صلاة، فإن المصلي وإن لم يكن خاشعًا أسقط فرضه وقام بركنه بخلاف من لم يصل.

لمسة

[2] ﴿خَاشِعُونَ﴾ بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات، ولم يقل (يخشعون)؛ للدلالة على أنه وصف دائم لهم في الصلاة غير عارض.

وقفة

[2، 3] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ قرنت الآية الكريمة بين الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو, ومن لطائف ذلك: أن الخشوع الكامل يمتد أثره خارج الصلاة فيحول بين الإنسان واللغو.

وقفة

[2، 3] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ امتد أثر الخشوع إلى ما بعد الصلاة فحجبهم عن اللغو.

وقفة

[2، 3] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ الخشوع الكامل يتعدى حدود الصلاة ليشمل عموم الحياة.

وقفة

[2، 3] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ لما أقبلت قلوبهم على الله وخشعت له انصرفت عن اللغو واعرضت عنه.

لمسة

[2، 3] الصلاة الخاشعة تمنع صاحبها من اللغو، تأمل سر الترتيب في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.

وقفة

[2، 3] كثرة اللغو مدعاة لعدم الخشوع في الصلاة؛ تأمل: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة-نعت-للمؤمنين.والجملة الاسمية بعده صلته لا محل لها من الإعراب.

- ﴿ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ: ﴾

- هم: ضمير الغائبين، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. في صلاة: جار ومجرور متعلق بخبر «هم» و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. خاشعون: خبر المبتدأ «هو» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. أي متذللون لله سبحانه.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أحْمَدَ العَطّارُ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ، قالَ: حَدَّثَنِي أحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو شُعَيْبٍ الحَرّانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنِي أبِي، قالَ: حَدَّثَنا إسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إذا صَلّى رَفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ، فَنَزَلَتِ: ﴿الَّذِينَ هم في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : : ولَمَّا بَشَّرَ اللهُ المؤمنينَ بالفلاحِ؛ بَيَّنَ صفاتهم (سبع صفاتٍ)، وهي: الصفة الأولى: الخشوع في الصَّلاةِ، قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ} وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة،{ مُعْرِضُونَ} رغبة عنه، وتنزيها لأنفسهم، وترفعا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو، فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى، وإذا ملك العبد لسانه وخزنه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال:"ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ "قلت:بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال:"كف عليك هذا "فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة، كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات.

وقوله- سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ بيان لصفة ثانية من صفات هؤلاء المؤمنين.

واللغو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. فيدخل فيه اللهو والهزل وكل ما يخل بالمروءة وبآداب الإسلام.

أى: أن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم ينزهون أنفسهم عن الباطل والساقط من القول أو الفعل، ويعرضون عن ذلك في كل أوقاتهم لأنهم لحسن صلتهم بالله- تعالى- اشتغلوا بعظائم الأمور وجليلها: لا بحقيرها وسفسافها، وهم كما وصفهم الله- سبحانه- في آية أخرى: وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً

وقال : ( والذين هم عن اللغو معرضون ) أي : عن الباطل ، وهو يشمل : الشرك كما قاله بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ، كما قال تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) [ الفرقان : 72 ] .

قال قتادة : أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك .

وقوله : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) يقول تعالى ذكره: والذين هم عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون.

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) يقول: الباطل.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن: ( عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) قال: عن المعاصي.

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، مثله.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) قال: النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معه من صحابته، ممن آمن به واتبعه وصدقه كانوا " عن اللغو معرضون ".

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى.

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو، وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال.

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ للسان وإطلاقه بالكلام إغراء ﻻ يقاوم! والقوي حقًا من ملك لسانه، ومن ملك لسانه ملك منطقه وملك نفسه.

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو، وأصل اللغو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة تركه.

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ قال ابن الجوزي: «وَفِي المُرادِ بِاللَّغْوِ ها هُنا خَمْسَةُ أقْوالٍ: أحَدُها: الشِّرْكُ، رَواهُ أبُو صالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. والثّانِي: الباطِلُ، رَواهُ ابْنُ أبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. والثّالِثُ: المَعاصِي، قالَهُ الحَسَنُ. والرّابِعُ: الكَذِبُ، قالَهُ السُّدِّيُّ. والخامِسُ: الشَّتْمُ والأذى الَّذِي كانُوا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الكُفّارِ، قالَهُ مُقاتِلٌ. قالَ الزَّجّاجُ: واللَّغْوُ: كُلُّ لَعِبٍ ولَهْوٍ، وكُلُّ مَعْصِيَةٍ فَهي مُطَّرَحَةٌ مُلْغاةٌ؛ فالمَعْنى: شَغَلَهُمُ الجِدُّ فِيما أمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ عَنِ اللَّغْوِ».

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ من أبرز صفات المؤمن، الإعراض عن كل ما يشغله عن الله، لإن عدم الإعراض يُعيق مسيره إلى الله تعالى.

لمسة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ لماذا ذكر اللغو بعد الخشوع في الصلاة؟ اللغو هو السقط، وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه فائدة ولا نفع، وهو جماع لما ينبغي تركه من قول وفعل، وإن الخاشع القلب الساكن الجوارح أبعد الناس عن اللغو والباطل، إذ الذي أخلى قلبه لله وأسكن جوارحه، وتطامن وهدأ ابتعد بطبعه عن اللغو والسقط وما توجب المروءة إطّراحه، وجاء في (الكشاف): «لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف»، والحق أن الخشوع فيه من الفعل جمع الهمة وتذلل القلب وإلزامه التدبر والخشية، وفيه من الترك السكون وعدم الالتفات وغض البصر وما إلى ذلك.

لمسة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) أبلغ من (لا يلغون)، جعل الجملة اسمية دالة على الثبات والدوام، ذلك أن الذي لا يلغو، قد لا يعرض عن اللغو بل قد يستهويه، ويميل إليه بنفسه ويحضر مجالسه، أما الإعراض عنه أبلغ من عدم فعله، ذلك أنه أبعد في الترك، فإن المعرض عن اللغو علاوة على عدم فعله ينأى عن مشاهدته وحضوره وسماعه، وإذا سمعه أعرض عنه، فهم لم يكتفوا بعدم المشاركة فيه، بل هم ينأون عنه.

لمسة

[3] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ قدم الجار والمجرور (عَنِ اللَّغْوِ) للاهتمام والحصر، إذ المقام يقتضي أن يقدم المعرض عنه لا الإعراض، فإن الإعراض قد يكون إعراضًا عن خير، كما قال تعالى: ﴿بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [٧١]، كما أن فيه حصر لما يعرض عنه، إذ الإعراض لا ينبغي أن يكون عن الخير، بل الخير ينبغي أن يسارع فيه.

لمسة

[3] قال: (مُعْرِضُونَ) وليس (يعرضون)؛ لأن إعراضهم عن اللغو وصف ثابت فيهم، وليس شيئًا طارئًا، وهو مع ذلك متناسب مع ما ذكر فيهم من الصفات الدالة على الثبوت.

وقفة

[3] لقد كانت هذه الآية -التي وصف الله فيها عباده المفلحين-: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ من أعظم ما منعني من الاسترسال في إرسال الرسائل التي لا فائدة منها، فضلًا عن المحرمة، رغم أن عرض الرسائل المجانية ما زال ساريًا.

وقفة

[3] ﴿عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ إذا كانوا معرضين عن الَّلغو، فإعراضُهم عن المُحرَّم من بابِ أولَى.

وقفة

[3] ﴿عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ وضَعَ اللهُ الإعراضَ عن اللغوِ بين رُكنينِ من أركانِ الإسلامِ (الصَّلاةُ، والزَّكاةُ)، وهذا دليلٌ على أهمِّيتِه.

وقفة

[3] ﴿عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ومن اللغو: تكلم الرجل في ما لا يعنيه، ومنه الخوض في ذكر أخبار الفجار والفجور، ومنه التوسع في الحديث لغير حاجة.

وقفة

[1-3] من أعظم موانع الخشوع: كثرة اللغو والحديث الذي لا منفعة فيه؛ ولذلك ذكر من صفات المؤمنين إعراضهم عن اللغو بعدما ذكر خشوعهم فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة معطوفة بالواو على الآية التي قبلها وتعرب إعرابها. والمعنى «عن الباطل صادون».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : الصفة الثانية: الإعراض عن اللغوِ، قال تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} أي مؤدون لزكاة أموالهم، على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها، فأحسنوا في عبادة الخالق، في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة.

أما الصفة الثالثة من صفاتهم فقد بينها- سبحانه- بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ.

ويرى أكثر العلماء: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة الأموال. قالوا: لأن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وما فرض بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة هو مقاديرها، ومصارفها، وتفاصيل أحكامها أى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يخرجون زكاة أموالهم عن طيب نفس.

ويرى بعض العلماء: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس. أى: تطهيرها من الآثام والمعاصي. فهي كقوله- تعالى- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها .

أى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين، أنهم يفعلون ما يطهر نفوسهم ويزكيها.

قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا»

وقوله : ( والذين هم للزكاة فاعلون ) : الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال ، مع أن هذه [ الآية ] مكية ، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة . والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة ، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة ، كما قال تعالى في سورة الأنعام ، وهي مكية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [ الأنعام : 141 ] .

وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا : زكاة النفس من الشرك والدنس ، كقوله : ( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) [ الشمس : 9 ، 10 ] ، وكقوله : ( وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة ) [ فصلت : 6 ، 7 ] ، على أحد القولين في تفسيرها .

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا ، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال; فإنه من جملة زكاة النفوس ، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا ، والله أعلم .

يقول تعالى ذكره: والذين هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدّون، وفعلهم الذي وصفوا به هو أداؤهموها.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[4] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ينفقون من أموالهم ليطهروا أنفسهم بالإقبال على الله ﷻ.

وقفة

[4] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (فَاعِلُونَ) فالقول سهل أن يدعي كل منا طاعته لربه أو كرمه وعدم شحه؛ لكن (اﻷفعال) تصدق ذلك أو تكذبه.

لمسة

[4] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ تقديم الزكاة للاهتمام والعناية والقصر، أي: لا يفعلون إلا الخير، والزكاة منها.

لمسة

[4] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ الزكاة اسم مشترك بين عدة معان، قد تكون مرادة جميعها من باب التوسع في المعنى: فقد يطلق على المال الذي يخرجه المزكي، وقد يطلق على المصدر، بمعنى التزكية، وهو الحدث، أي إخراج القدر المفروض من الأموال إلى مستحقه، وقد يكون بمعنى العمل الصالح وتطهير النفس من الشرك والدنس، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9]، وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادًا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا.

لمسة

[4] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ عبّر عن تأدية الزكاة بالفعل فقال: (فَاعِلُونَ)، ولم يقل: (مؤدّون)، واختار الاسم (فَاعِلُونَ) دون الفعل، فلم يقل: (للزكاة يفعلون)، فالتعبير بالاسم دون الفعل إيماء إلى أنك حريص على تأدية الزكاة ما دمتَ حيًّا، فدفع الزكاة هو دأبُك أبد الدهر بدون انفطاع، وعبّر عن التأدية بـ (فَاعِلُونَ) لأن هذا اللفظ يوحي بأن دفع الزكاة هو من أفعاله وسلوكه.

لمسة

[4] ﴿لِلزَّكَاةِ﴾ اللام تحتمل التقوية، وتحتمل التعليل، وهذه المعاني كلها مرادة، فهو يريد الذين يؤدون الزكاة، ويفعلون العمل الصالح، وتطهير النفس ويفعلون من أجل ذلك، ولا تجتمع هذه المعاني في أي تعبير آخر.

لمسة

[2-4] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ أدرج الله الإعراض عن اللغو بين ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة، وهذا دليل على أهمية الإعراض عن اللغو.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ﴾

- الآية معطوفة بالواو على ما قبلها وتعرب إعرابها. بمعنى: للزكاة مؤدون.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [4] لما قبلها : الصفة الثالثة: أداء الزكاةِ، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [5] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك، كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا فروجهم من كل أحد

ثم بين- سبحانه- الصفة الرابعة من صفاتهم فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

أى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين- أيضا- أنهم أعفاء ممسكون لشهواتهم لا يستعملونها إلا مع زوجاتهم التي أحلها الله- تعالى- لهم، أو مع ما ملكت أيمانهم من الإماء والسراري، وذلك لأن من شأن الأمة المؤمنة إيمانا حقّا، أن تصان فيها الأعراض، وأن يحافظ فيها على الأنساب، وأن توضع فيها الشهوات في مواضعها التي شرعها الله- تعالى- وأن يغض فيها الرجال أبصارهم والنساء أبصارهن عن كل ما هو قبيح..

وما وجدت أمة انتشرت فيها الفاحشة، كالزنا واللواط وما يشبههما، إلا وكان أمرها فرطا، وعاقبتها خسرا، إذ فاحشة الزنا تؤدى إلى ضياع الأنساب، وانتشار الأمراض، وفساد النفوس من كل قيمة خلقية مقبولة.

وفاحشة اللواط وما يشبهها تؤدى إلى شيوع الفاحشة في الأمة، وإلى تحول من يأتى تلك الفاحشة من أفرادها إلى مخلوقات منكوسة، تؤثر الرذيلة على الفضيلة.

وجملة: فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تعليل للاستثناء.

أى: هم حافظون لفروجهم، فلا يستعملون شهواتهم إلا مع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير مؤاخذين على ذلك، لأن معاشرة الأزواج أو ما ملكت الأيمان، مما أحله الله تعالى.

وقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [ قال ] : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال : فغرب العبد وجز رأسه : وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم .

وقد استدل الإمام الشافعي ، رحمه الله ، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال :

حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره " .

هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، والله أعلم .

وقوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) يقول: والذين هم لفروج أنفسهم وعنى بالفروج في هذا الموضع: فروج الرجال، وذلك أقبالهم.( حَافِظُونَ ) يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروج.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[5] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ وغض البصر طريق حفظ الفرج ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30].

عمل

[5] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ اجتهد في غض بصرك؛ فإنه سبب لحفظ الفرج.

عمل

[1-5] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ للفلاح أسباب متنوعة، احرص عليها.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ﴾

- الواو عاطفة. والآية بعدها تعرب إعراب الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [5] لما قبلها : الصفة الرابعة: حفظ الفرجِ، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [6] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا .. ﴾

التفسير :

{ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} من الإماء المملوكات{ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} بقربهما، لأن الله تعالى أحلهما.

ثم بين- سبحانه- الصفة الرابعة من صفاتهم فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

أى: أن من صفات هؤلاء المؤمنين- أيضا- أنهم أعفاء ممسكون لشهواتهم لا يستعملونها إلا مع زوجاتهم التي أحلها الله- تعالى- لهم، أو مع ما ملكت أيمانهم من الإماء والسراري، وذلك لأن من شأن الأمة المؤمنة إيمانا حقّا، أن تصان فيها الأعراض، وأن يحافظ فيها على الأنساب، وأن توضع فيها الشهوات في مواضعها التي شرعها الله- تعالى- وأن يغض فيها الرجال أبصارهم والنساء أبصارهن عن كل ما هو قبيح..

وما وجدت أمة انتشرت فيها الفاحشة، كالزنا واللواط وما يشبههما، إلا وكان أمرها فرطا، وعاقبتها خسرا، إذ فاحشة الزنا تؤدى إلى ضياع الأنساب، وانتشار الأمراض، وفساد النفوس من كل قيمة خلقية مقبولة.

وفاحشة اللواط وما يشبهها تؤدى إلى شيوع الفاحشة في الأمة، وإلى تحول من يأتى تلك الفاحشة من أفرادها إلى مخلوقات منكوسة، تؤثر الرذيلة على الفضيلة.

وجملة: فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تعليل للاستثناء.

أى: هم حافظون لفروجهم، فلا يستعملون شهواتهم إلا مع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير مؤاخذين على ذلك، لأن معاشرة الأزواج أو ما ملكت الأيمان، مما أحله الله تعالى.

وقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [ قال ] : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال : فغرب العبد وجز رأسه : وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم .

وقد استدل الإمام الشافعي ، رحمه الله ، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال :

حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره " .

هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، والله أعلم .

( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) يقول: إلا من أزواجهم اللاتي أحلهنّ الله للرجال بالنكاح.( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) يعني بذلك: إماءهم. و " ما " التي في قوله: ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) محل خفض، عطفا على الأزواج.(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) يقول: فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه، وملك يمينه، وحفظه عن غيره من الخلق، فإنه غير مُوَبَّخٍ على ذلك، ولا مذمومٍ، ولا هو بفعله ذلك راكب ذنبا يلام عليه.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم، وما ملكت أيمانهم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[6] ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ غير ملومين، بل ومن المأجورين، قال : «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» [مسلم 1006].

لمسة

[6] ﴿غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ الذي يعتدي على أعراض الناس ملوم على ما فعل، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يفيد أنه: ملوم من نفسه على ما أحدث فيها من أوجاع وعاهات مستديمة. ملوم من الناس لما يحدث في نفسه وفيهم من أضرار وأمراض. ملوم على ما أحدث في زوجه وعائلته. ملوم من ولده الذي لا يزال جنينًا في بطن أمه قد يصيبه من عقابيل ذلك ما يجعله شقيًا معذبًا طوال حياته. ملوم من المجتمع على ما أحدثه في نفسه وعلى ما يحدثه فيهم من أمراض معدية مهلكة. فمن حفظ فرجه فهو غير ملوم.

وقفة

[3-6] الآيات من الثالثة حتى السادسة ما كانت لتتحقق إلا بخشوعك فى الصلاة.

الإعراب :

- ﴿ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ: ﴾

- إلاّ: أداة استثناء لا عمل لها. على أزواج: جار ومجرور في محل نصب متعلق بحال. أي بتقدير: إلاّ والين من أزواجهم أو قوامين عليهن. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. ويجوز أن تكون «إلاّ» أداة حصر لا عمل لها بتقدير: هم لفروجهم حافظون لا يعرضونها أو يمنحونها إلاّ لأزواجهم. أي أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلاّ في حال تزوجهم. ويجوز أن يعلق حرف الجر «على» بمحذوف دل عليه غير ملومين: بتقدير: يلامون إلاّ على أزواجهم.

- ﴿ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: ﴾

- أو حرف عطف للتخيير. ما: مصدرية أو اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه معطوف على الأزواج. ملكت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها وجملة «ملكت أيمانهم» صلة الموصول لا محل لها. ايمان: فاعل مرفوع بالضمة. و«هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. ولم يقل «من ملكت» لأنه أريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الاناث. وفي حالة كون «ما» مصدرية تكون جملة مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» صلتها لا محل لها. و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر معطوفا على مجرور وهو «أزواجهم» و ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» هم الإماء.

- ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ: ﴾

- الفاء للتعليل. إنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «إن» غير: خبرها مرفوع بالضمة وهو مضاف. ملومين: مضاف اليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد. بمعنى: غير معاتبين.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [6] لما قبلها : ولَمَّا وصفهم اللهُ بأنهم أعفاء ممسكون لشهواتهم؛ استثنى هنا الطريق الشرعي لقضاء الشهوة، قال تعالى:

﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [7] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ .. ﴾

التفسير :

{ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} غير الزوجة والسرية{ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية، يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها، ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك.

ويدل قوله{ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل، لأنهاليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره، فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان.

وقوله فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ أى: فمن طلب خلاف ذلك الذي أحله الله- تعالى- فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ أى: المعتدون المتجاوزون حدوده- سبحانه-، الوالغون في الحرام الذي نهى الله- تعالى- عنه. يقال: عدا فلان الشيء يعدوه عدوا، إذا جاوزه وتركه.

وقوله : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السراري ، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ; ولهذا قال : ( فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : غير الأزواج والإماء ، ( فأولئك هم العادون ) أي : المعتدون .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) [ قال ] : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال : فغرب العبد وجز رأسه : وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع ، ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة ، وهو هاهنا أليق ، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم .

وقد استدل الإمام الشافعي ، رحمه الله ، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، وقد قال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال :

حدثني علي بن ثابت الجزري ، عن مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين ، ويدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه : ناكح يده ، والفاعل ، والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب والديه حتى يستغيثا ، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، والناكح حليلة جاره " .

هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته ، والله أعلم .

وقوله: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنكَحًا سوى زوجته، وملك يمينه، ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهاهم الله نهيا شديدا، فقال: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فسمى الزاني من العادين.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: الذين يتعدّون الحلال إلى الحرام.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن، في قوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) قال: من زنى فهو عاد.

التدبر :

لمسة

[7] ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ لم يقل: (فأولئك عادون) أو (من العادين)؛ للدلالة على المبالغة في الاعتداء، (الْعَادُونَ) هم المعتدون الكاملون في العدوان، المتناهون فيه، وهؤلاء هم أولى من يوصف بالعدوان، لأن العدوان يمتد إلى الإنسان نفسه وأولاده وزوجه وإلى الجيل الذي لم يظهر بعد، وإلى المجتمع على وجه العموم، فهذا شر أنواع العدوان وأولى بأن يوسم صاحبه به.

لمسة

[7] ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ لم يقل: (الضالون) أو (الخاطئون) أو (الفاسقون) لأن هذه صفات فردية، وليس فيها إشارة إلى العدوانية، كما ليس فيها إشارة إلى الخطر الهائل الذي يحيق بالمجتمع من جراء ذلك، كما أن ذلك أنسب مع قوله: (غَيْرُ مَلُومِينَ)؛ فإن المعتدي ملوم على عدوانه أكثر من صاحب الأوصاف التي ذكرناها.

لمسة

[7] ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ عبر بالصيغة الاسمية: (حَافِظُونَ) و(مَلُومِينَ) و(الْعَادُونَ) للدلالة على ثبات هذه الصفات، فقوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) يفيد ثبات الحفظ ودوامه وعدم انتهاكه على سبيل الاستمرار، لأن هذا لا ينبغي أن يخرم ولو مرة واحدة، ومن فعل ذلك على وجه الدوام فإنه غير ملوم على وجه الدوام، والذي يبتغي وراء ذلك، فهو معتد على وجه الثبات أيضًا، وقد يثبت هذا العدوان، فلا يمكن إزالته أبدًا، وذلك ببقاء آثاره على نفسه وعلى الآخرين.

وقفة

[7] كلمة (وراء) وردت في القرآن الكريم بأربعة معانٍ: بمعنى (خلف)، قال تعالى: ﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾ [آل عمران: 187]، وبمعنى (أمام)، قال تعالى: ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ﴾ [الكهف: 79]، وبمعنى (غير)، قال تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، وبمعنى (بعد)، قال تعالى: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ [هود: 71].

وقفة

[7] هل هناك ألطف وأجمل من هذا القول؟ ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، وقد دخل في هذه الآية مئات الانحرافات الأخلاقية.

الإعراب :

- ﴿ فَمَنِ ابْتَغى: ﴾

- الفاء: استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الشرطية من فعل الشرط وجوابه في محل رفع. ابتغى: فعل ماض مبني على الفتح فعل الشرط في محل جزم بمن ومنع من ظهور الفتحة المقدرة على الألف التعذر والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو بمعنى فمن طلب.

- ﴿ وَراءَ ذلِكَ: ﴾

- بمعنى: سوى ذلك أو ما بعد ذلك حرم الله. وبما أن معنى «سوى» غير فتكون «وراء» بمعنى «غير» وهي اسم منصوب بابتغى وهو مضاف. ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اللام للبعد والكاف للخطاب. أي وراء هذا الحد من قسمه واتساعه وهو أربع من الحرائر والإماء.

- ﴿ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. الفاء: واقعة في جواب شرط.أولاء: اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب. هم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ثان. العادون: خبر المبتدأ الثاني «هم» مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض من تنوين المفرد. والجملة الاسمية «هم العادون» في محل رفع خبر المبتدأ الأول «أولئك» ويجوز أن تكون «هم» الكاملون في العدوان المتناهون فيه أي هم المعتدون. وحرّك ميم «هم» بالضم على الأصل أو للوصول أو للاشباع.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [7] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ الطريق الشرعي لقضاء الشهوة، بَيَّنَ هنا أن من طلب خلاف ذلك كان من المتجاوزين لحدود الله، قال تعالى:

﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [8] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} أي:مراعون لها، ضابطون، حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله، والتي هي حق للعباد، قال تعالى:{ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها، وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين، كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين، وأداء الأمانتين{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} وكذلك العهد، يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود، التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها

أما الصفة الخامسة من صفات هؤلاء المفلحين، فقد عبر عنها- سبحانه- بقوله:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ.

والأمانات: جمع أمانة، وتشمل كل ما استودعك الله- تعالى- إياه، وأمرك بحفظه.

فتشمل جميع التكاليف التي كلفنا الله بأدائها كما تشمل الأموال المودعة، والأيمان والنذور والعقود وما يشبه ذلك.

والعهود: جمع عهد. ويتناول كل ما طلب منك الوفاء به من حقوق الله- تعالى- وحقوق الناس.

قال القرطبي: والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه، قولا وفعلا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك. وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعم من العهد وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد» .

وراعون: من الرعي بمعنى الحفظ يقال: رعى الأمير رعيته رعاية، إذا حفظها واهتم بشئونها.

أى: أن من صفات هؤلاء المفلحين. أنهم يقومون بحفظ ما ائتمنوا عليه من أمانات، ويوفون بعهودهم مع الله- تعالى- ومع الناس، ويؤدون ما كلفوا بأدائه بدون تقصير أو تقاعس.

وذلك لأنه لا تستقيم حياة أمة من الأمم. إلا إذا أديت فيها الأمانات، وحفظت فيها العهود، واطمأن فيها كل صاحب حق إلى وصول هذا الحق إليه.

وقوله : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) أي : إذا اؤتمنوا لم يخونوا ، بل يؤدونها إلى أهلها ، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك ، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان " .

يقول تعالى ذكره: ( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ ) التي ائتمنوا عليها( وَعَهْدِهِمْ ) وهو عقودهم التي عاقدوا الناس ( رَاعُونَ ) يقول: حافظون لا يضيعون، ولكنهم يوفون بذلك كله.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار إلا ابن كثير: ( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ ) على الجمع. وقرأ ذلك ابن كثير: " لأمانَتِهِم " على الواحدة.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (لأَمَانَاتِهِمْ) لإجماع الحجة من القراء عليها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ من تولى أمانة عظمت مسؤوليته فيما تعهد به تجاهها وتجاه من يرعاهم.

وقفة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ أداء اﻷمانة واجب على كل مكلف، والموفق هو من يفرق بين مسؤوليته حال كونه فردًا، وبين مسؤوليته حين يُولّى منصبًا.

وقفة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ النفس الكريمه الوفية تعرفها من أمرين: حفظ اﻷمانة، والوفاء بالعهد، وﻻ أكرم نفس من نفس المؤمن.

وقفة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ الأمانة خلقٌ عظيم؛ فَرَاعِهَا.

عمل

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ اجتهد اليوم في مجلسك في تغيير كلام اللغو إلى كلام مفيد.

وقفة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه، قولًا وفعلًا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به.

لمسة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ ارتباط هذه الآية بما قبلها ظاهر، إذ أن كلًا من الفروج والأمانات ينبغي أن يحفظ، ومن لم يحفظ الأمانة والعهد فهو ملوم كما هو شأن من لم يحفظ فرجه، ومن ابتغى ما لا يحل من الفروج عادٍ، وكذلك الباغي على الأمانة عادٍ ظالم.

لمسة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ تقديم الأمانة والعهد على (رَاعُونَ) فللاهتمام والعناية بأمرهما، وللدلالة على أنهما أولى ما يرعى في هذه الحياة.

لمسة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ كلمة (الراعي) قد تكون بمعنى الصاحب: (من راعي هذه الديار؟)، أما (من الراعي لهذه الدار؟) أي: من صاحبها ومتولي أمرها؟ فيكون المعنى على هذا: والذين هم أصحاب الأمانات والعهود، أي: هم أهلها ومتولوها.

لمسة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ قدم الأمانة على العهد، وجمع الأمانة وأفرد العهد، أما جمع الأمانة، فلتعددها وتنوعها فهي كثيرة جدًا، فودائع الناس وأموالهم أمانة، وأسرار الناس وأحوالهم أمانة، والزرع قد تجعله أمانة عند شخص فيرعاه ويتعهده ويحفظه، والحكم أمانة، والرعية أمانة، والقضاء أمانة ثقيلة، فالأمانة الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي، وشأن ودين ودنيا، والشرع كله أمانة، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان، وقد جاء في كل منها حديث، وفي الحديث: «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ». [أحمد 3/251، وصححه الألباني]، والأمانة أعم من العهد، فكل عهد أمانة.

لمسة

[8] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ لماذا اختيار كلمة (رَاعُونَ) مع الأمانة والعهد دون (الحفظ) الذي استخدم مع الفروج؟ الجواب: 1- الرعي ليس مجرد الحفظ، بل هو الحفظ والإصلاح والعناية بالأمر وتولي شأنه، وتفقد أحواله وما إلى ذلك، وهذا ما يتعلق بالأمانة كثيرًا وليس مجرد الحفظ كافيًا، فمن ائتمن عندك أهله وصغاره فلا بد من أن تتفقد أمورهم وتنظر في أحوالهم وحاجاتهم علاوة على حفظهم، وكذلك من تولى أمر الرعية، ونحوه من اؤتمن على زرع أو ضرع، وكذلك ما حمله الله للإنسان من أمر الشرع يحتاج إلى قيام به وتحر للحق فيما يرضي الله وما إلى ذلك من أمور لا يصح معها مجرد الحفظ، فالرعاية أشمل وأعم. 2- الفروج جزء من الإنسان، هي لا تند عنه، أما الأمانات فقد تكون في أماكن متعددة، وربما تكون أماكن حفظها نائية عنه، فهي تحتاج إلى تفقد ورعاية كما يحتاج الحيوان إلى حفظه من الذئاب والوحوش الضارية، وقد يصعب على الإنسان المحافظة على الأمانة من العادين واللصوص فيضطر إلى تخبئتها في أماكن لا ينالها النظر ولا يطولها التفتيش، فكان على المؤتمن أن ينظر في حفظها كما ينظر الراعي لها.

لمسة

[8] زيادة اللام: ﴿لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾ تفيد الزيادة في الاختصاص والتوكيد.

لمسة

[8] ﴿رَاعُونَ﴾ بالصيغة الاسمية دون الفعلية (يرعون) ليدل على لزوم ثبات الرعي ودوامه، وعدم الإخلال به البتة.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ ﴾

- الواو عاطفة. وما بعدها: يعرب إعراب الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» في الآية الكريمة الثانية. و «عهدهم» معطوفة بالواو على «لأماناتهم» وتعرب اعرابها. بمعنى: الذين هم لأماناتهم التي يؤتمنون عليها وعهدهم الذي يأخذونه على أنفسهم مراعون.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [8] لما قبلها : الصفة الخامسة: أداء الأمانةِ. الصفة السادسة: الوفاء بالعهدِ، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [9] :المؤمنون المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} أي:يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها، فمدحهم بالخشوع بالصلاة، وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع، أو على الخشوع من دون محافظة عليها، فإنه مذموم ناقص.

أما الصفة السادسة والأخيرة من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين، فهي قوله- تعالى- وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ.

أى: أن من صفاتهم أنهم يحافظون على الصلوات التي أمرهم الله بأدائها محافظة تامة، بأن يؤدوها في أوقاتها كاملة الأركان والسنن والآداب والخشوع، ولقد بدأ- سبحانه- صفات المؤمنين المفلحين بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة عليها للدلالة على عظم مكانتها، وسمو منزلتها.

وبعد أن بين- سبحانه- تلك الصفات الكريمة التي تحلى بها أولئك المؤمنون المفلحون، وهي صفات تمثل الكمال الإنسانى في أنقى صوره.

وقوله : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) أي : يواظبون عليها في مواقيتها ، كما قال ابن مسعود : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أي العمل أحب إلى الله؟ قال : " الصلاة على وقتها " . قلت : ثم أي؟ قال : " بر الوالدين " . قلت : ثم أي؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " .

أخرجاه في الصحيحين . وفي مستدرك الحاكم قال : " الصلاة في أول وقتها " .

وقال ابن مسعود ، ومسروق في قوله : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) يعني : مواقيت الصلاة . وكذا قال أبو الضحى ، وعلقمة بن قيس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة .

وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها .

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة ، واختتمها بالصلاة ، فدل على أفضليتها ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن " .

وقوله: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) يقول: والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون، فلا يضيعونها ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم، ولكنهم يراعونها حتى يؤدوها فيها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) قال: على وقتها.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) على ميقاتها.

حدثنا ابن عبد الرحمن البرقي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: أخبرنا ابن زَحر، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح. قال: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) قال : أقام الصلاة لوقتها.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: على صلواتهم دائمون.

*ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: ( عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) قال: دائمون، قال: يعني بها المكتوبة.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

لمسة

[9] ﴿وَ﴾ العطف بالواو في كل صفة من هذه الصفات للدلالة على الاهتمام بكل صفة على وجه الخصوص.

لمسة

[9] ﴿وَالَّذِينَ﴾ ذكر الاسم الموصول مع كل صفة، فلم يقل: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ... الخ) بل كرر الموصول مع كل صفة؛ للدلالة على توكيد هذه الصفات، وأهمية كل صفة.

وقفة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها؛ مع توفية شروطها، فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلوات أولًا وآخرًا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار؛ لأنه قد ذكر أولًا الخشوع فيها، وذكر هنا المحافظة عليها، فهما مختلفان.

وقفة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ذكرت الصلاة أولًا بصورة المفرد؛ ليدل ذلك على أن الخشوع مطلوب في جنس الصلاة، أيًا كانت الصلاة فرضًا أو نافلة، وذكرت آخرًا بصورة الجمع؛ للدلالة على تعددها من صلوات اليوم والليلة إلى صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة، وغيرها من الفرائض والسنن، فالمحافظة ينبغي أن تكون على جميع أنواع الصلوات.

وقفة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ختم بالمحافظة على الصلاة، وهي آخر ما يفقد من الدين، كما في الحديث الشريف، أي أنها خاتمة عرى الإسلام.

وقفة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ بدأ بالخشوع في الصلاة، وكأنه إشارة إلى أول ما يرفع، وختم بالمحافظة عليها إشارة إلى آخر ما يبقى.

وقفة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ استعمال الجمع مع المحافظة أنسب شيء للدلالة على المحافظة عليها بأجمعها.

لمسة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ في تصدير أوصاف المفلحين بالصلاة، وختمها بالصلاة، تعظيم لشأن الصلاة، وتنبيه على علو قدرها.

لمسة

[9] ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ الخشوع غير المحافظة، فالخشوع أمر قلبي متضمن للخشية والتذلل وجمع الهمة والتدبر، وأمر بدني وهو السكون في الصلاة، فهو صفة للمصلي في حال تأديته لصلاته، وأما المحافظة فهي المواظبة عليها، وتأديتها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها، وأن يوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها، وبما ينبغي أن تتم به أوصافها، وقيل المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها ويبطل ثوابها.

وقفة

[9] بين الاتقان: ﴿في صلاتهم خاشعون﴾ [2]، وبين المداومة والاستمرار: ﴿على صلواتهم يحافظون﴾؛ يتحقق الفلاح: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [1].

لمسة

[9] جيء بالفعل المضارع: ﴿يُحَافِظُونَ﴾ بخلاف ما مر من الصفات للدلالة على التجدد والحدوث، لأن الصلوات لها مواقيت وأحوال تحدث وتتجدد فيها، فيصلى لكل وقت وحالة، فليس فيها من الثبوت ما في الأوصاف التي مرت.

عمل

[1-9] ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ... وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ لتنالَ الفلاحَ حافظْ على أداءِ الصَّلاةِ في أوقاتِها.

وقفة

[2-9] صفات أهل الفردوس 7 صفات هي: الإيمان، الخشوع في الصلاة، والمحافظة عليها، الإعراض عن اللغو، حفظ الفرج، أداء الزكاة، راعون لأماناتهم وعهدهم.

الإعراب :

- ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَااتِهِمْ يُحافِظُونَ ﴾

- هذه الآية الكريمة تعرب اعراب الآية الكريمة الثانية. والجملة الفعلية «يحافظون» في محل رفع خبر «هم» وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل بمعنى: يواظبون على صلاتهم ويؤدونها في أوقاتها.'

المتشابهات :