الإحصائيات

سورة البقرة

| ترتيب المصحف | 2 | ترتيب النزول | 87 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 48.00 |

| عدد الآيات | 286 | عدد الأجزاء | 2.40 |

| عدد الأحزاب | 4.80 | عدد الأرباع | 19.25 |

| ترتيب الطول | 1 | تبدأ في الجزء | 1 |

| تنتهي في الجزء | 3 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| حروف التهجي: 1/29 | آلم: 1/6 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

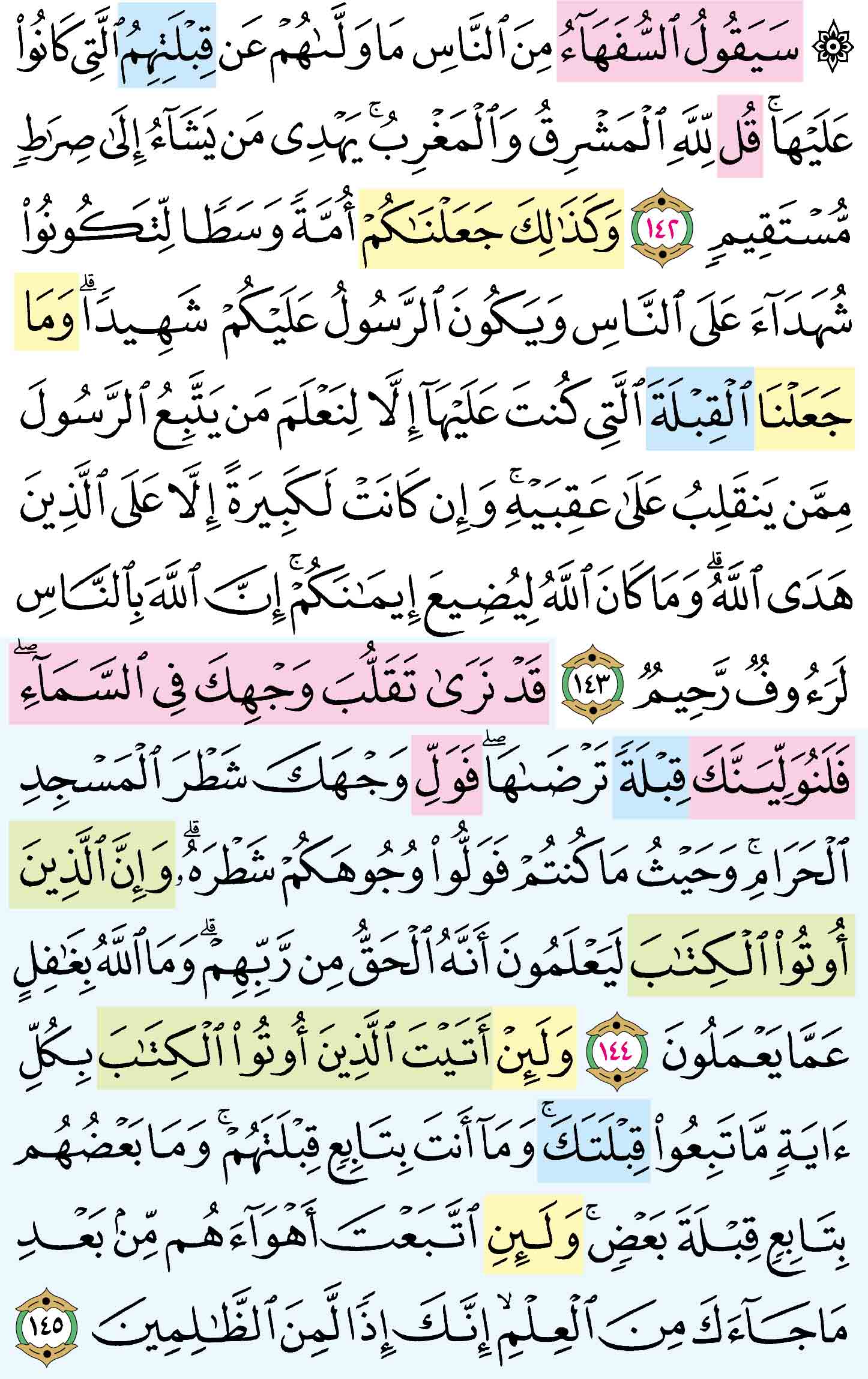

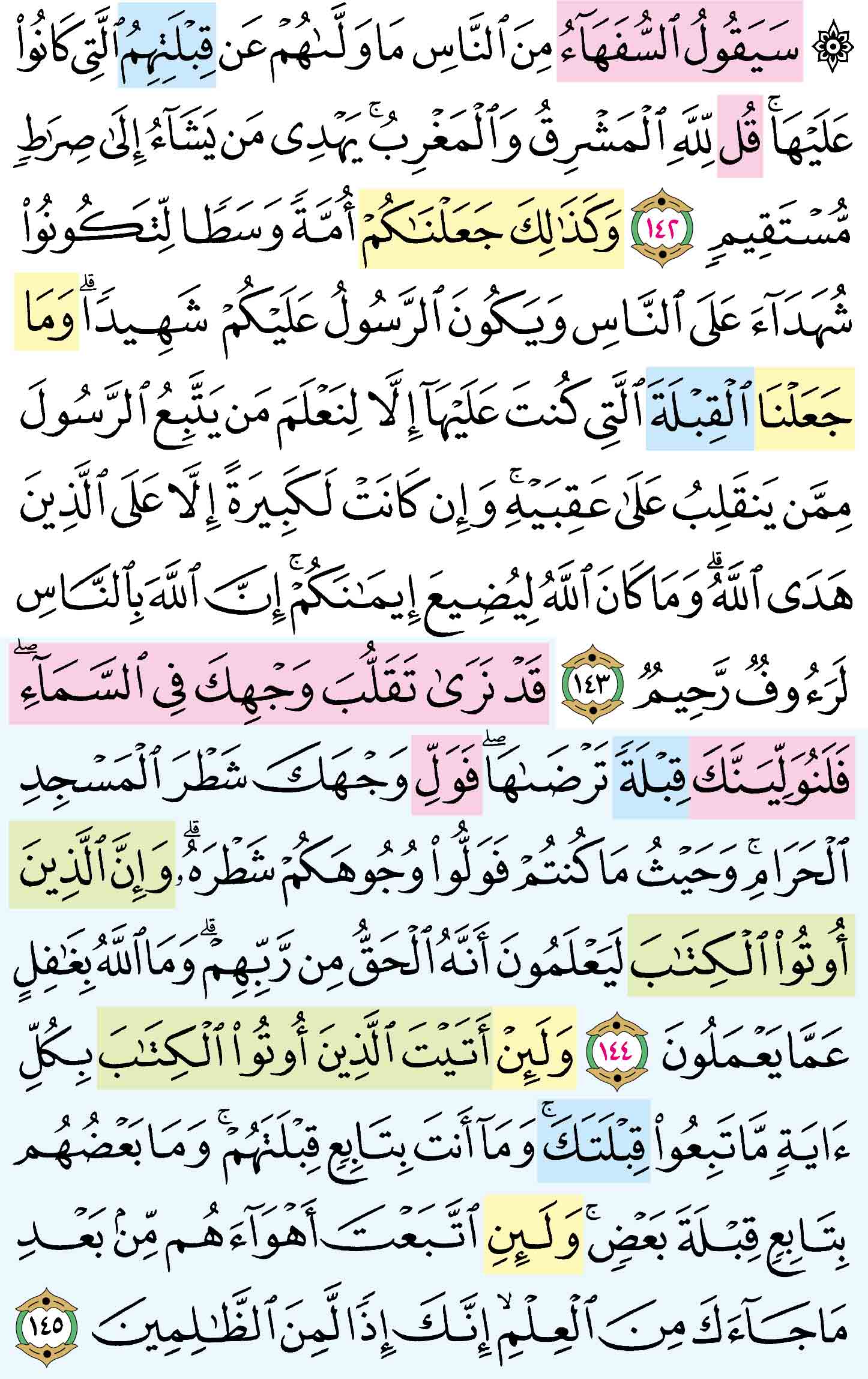

من الآية رقم (142) الى الآية رقم (143) عدد الآيات (2)

بعدَ ذكرِ إبراهيمَ عليه السلام وبناءِ الكعبةِ جاءَ الحديثُ عن تحويلِ القبلةِ من بيتِ المقدسِ إلى البيتِ الحرامِ، فبدأ بالرَّدِ على اعتراضِ اليهودِ والمشركينَ والمنافقينَ على التحويلِ قبل وقوعِه بأنَّ الجهاتِ كلَّها للهِ، ثُمَّ بيانُ فضلِ هذه الأمةِ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (144) الى الآية رقم (145) عدد الآيات (2)

تحويلُ القبلةِ إلى البيتِ الحرامِ بمكةَ، ووجوبُ استقبالِه في الصَّلاةِ من أيِّ مكانٍ في الأرضِ، ثُمَّ التحذيرُ من متابعةِ أهلِ الكتابِ.

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة البقرة

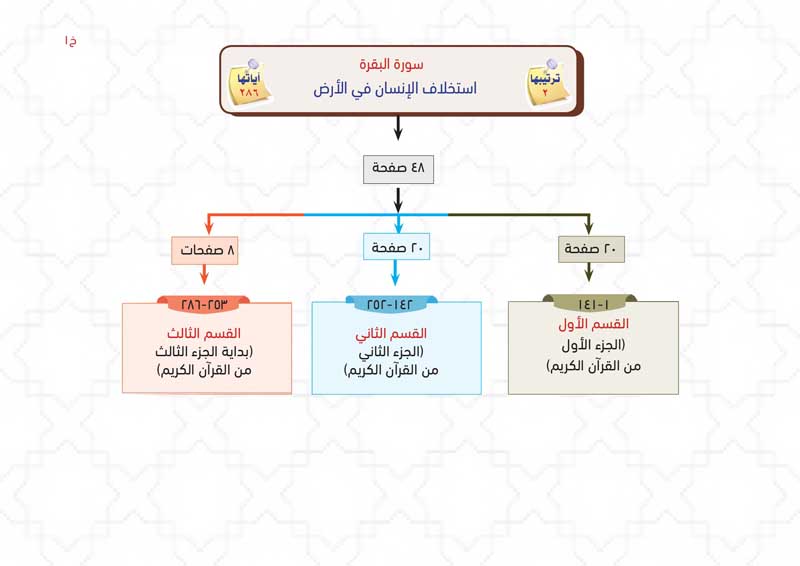

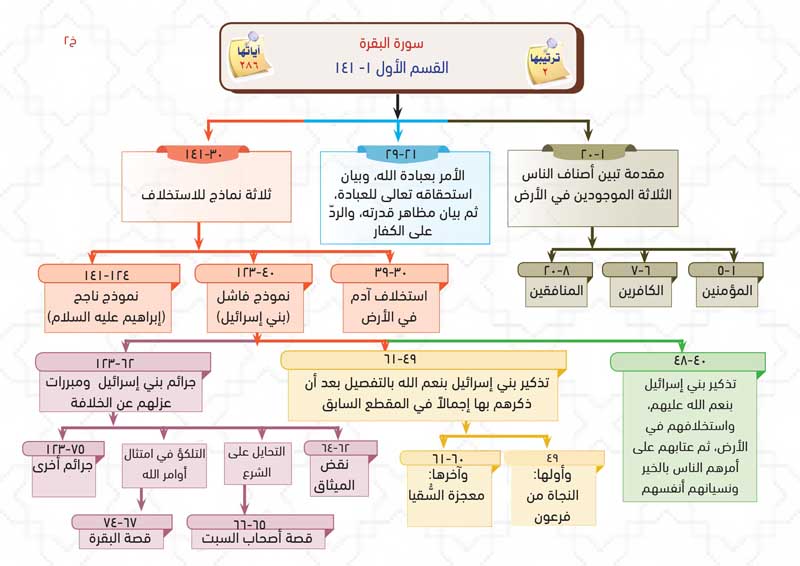

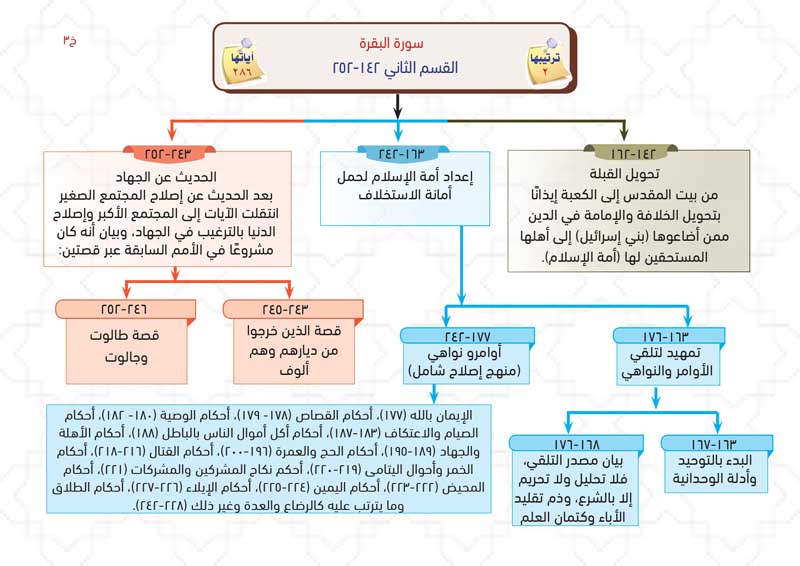

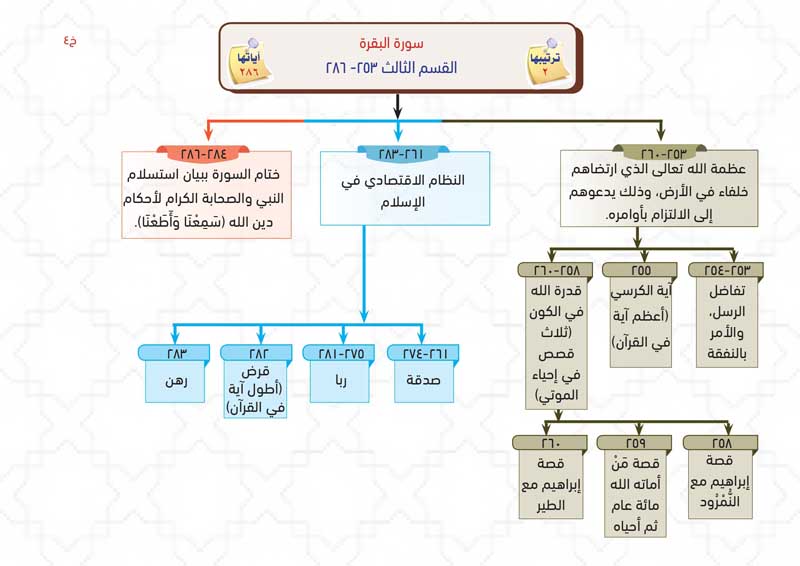

استخلاف الإنسان في الأرض/ العبادة/ الإسلام لله تعالى

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فلماذا سميت السورة بالبقرة؟: قد يتساءل البعض لماذا سميت هذه السورة بسورة البقرة؟ قد يجيب البعض بأنها سميت كذلك لأنّ قصة البقرة جاءت في هذه السورة. فنقول: إنَّ هذه السورة قد جاء بها قصص كثيرة، فلماذا سميت السورة باسم هذه القصة دون غيرها؟ العناوين دلالة الاهتمام، فهذه إشارة إلى أهمية هذه القصة، أو أن أهم موضوع في السورة هو قصة البقرة.

- • ليست مجرد قصة:: لم تكن قصة (بقرة بني إسرائيل) مجرد قصة من قصص بني إسرائيل، ولكنها تجسيد لحال بني إسرائيل مع أوامر الله، تلكأ في تنفيذ أوامر الله، تعنت، وتشدد، وتحايل، ومماطلة، وجدال، وجحود، وعناد. وهذا في غاية المناسبة لسورة البقرة التي تضمنت تربية المؤمنين على الاستجابة ﻷوامر الله، فقد تضمنت الكثير من التشريعات والأحكام، فكأن الاسم شعار للمؤمنين ليحذروا من التشبه بأصحاب البقرة، لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولهذا خُتمت السورة بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (285).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة البقرة»، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين».

- • معنى الاسم :: البقرة: حيوان معروف، لحمه يؤكل ولبنه يشرب، والزهراوان: المُنيرتان المُضيئتان، واحدتها زهراء.

- • سبب التسمية :: سميت سورة البقرة؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها، ولم ترد أي إشارة إلى هذه القصة في أي سورة غيرها، وتسمى مع سورة آل عمران بـ«الزَّهراوَين»؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: وتسمى أيضًا «سَنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه، فسميت بذلك تعظيمًا لشأنها، و«فُسطاط القرآن» والفسطاط هو المدينة الجامعة، لما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: وجوب الاستجابة لأوامر لله، والاستسلام الكامل لأحكامه، والانقياد والإذعان لها.

- • علمتني السورة :: أن هذا الكتاب العزيز لا شك فيه بأي وجه من الوجوه، لا شك في نزوله، ولا في أخباره، ولا أحكامه، ولاهدايته: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

- • علمتني السورة :: تكريم الله للإنسان بسجود الملائكة له، وتعليمه أسماء جميع الأشياء، وإسكانه الجنة، واستخلافه في الأرض: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ...﴾

- • علمتني السورة :: أن من لا يعرف من القرآن إلا تلاوته دون فهم يشابه طائفة من اليهود لم يعلموا من التوراة إلا التلاوة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ».

• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». ففي حرَّ يوم القيامة الشديد، عندما تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، تأتي سورة البقرة لتظلل على صاحبها.تأمل كيف أنّ سورتي البقرة وآل عمران تحاجان -أي تدافعان- عن صاحبهما.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

• عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:« يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ:" اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ». زَادَ أَحْمَد: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيِدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَشَفَتَينِ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ».

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكٌ»، فَقَالَ: «هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ»، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ».

• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي ثَلاثِ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطه».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».وسورة البقرة من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

خامسًا : خصائص السورة :

- • هي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق

• أول سورة نزلت في المدينة.

• أول سورة مدنية بحسب ترتيب المصحف.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة من أصل 29 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالحروف المقطعة ﴿الم﴾ من أصل 6 سور افتتحت بذلك.

• هي السورة الوحيدة التي ذكرت قصة البقرة، ولم يذكر لفظ (البقرة) مفردًا بغير هذه السورة.

• تحتوي على أعظم آية (آية الكرسي)، وأطول آية (آية الدين).

• تحتوي على آخر آية نزلت -على الراجح- وهي: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (281).

• كثرة أحكامها، قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: «فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر».

• السور الكريمة المسماة بأسماء الحيوانات 7 سور، وهي: «البقرة، والأنعام، والنحل، والنمل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل».

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستقبل أوامر الله بـ "سمعنا وأطعنا"، وأن نحذر من: "سمعنا وعصينا".

• أن نرتبط بكتاب الله علمًا وتدبرًا وعملًا؛ لنصل إلى الهداية ونبتعد عن طريق الغواية: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (2).

• أن نتحلى بصفات المتقين، ومنها: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء من قبله، الإيمان باليوم الِآخر: ﴿... هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ...﴾ (2-5).

• أن نحذر من صفات المنافقين، ومنها: لا يعترفون بأخطائهم، يصرون على الذنوب، يمثلون أمام الناس أنهم مصلحون وهم المفسدون، يخادعون أنفسهم (8-20).

• أن نبتعد عن الكبر؛ فالكبر هو معصية إبليس: ﴿... فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ...﴾ (34).

• أن نمتثل أوامر الله تعالى ونحذر من وساوس الشيطان: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ ... فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ...﴾ (35، 36).

• أن نحذر الذنوب، فبذنبٍ واحد خرج أبونا من الجنة: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ (36).

• أن نسارع بالتوبة كما فعل أبونا آدم عليه السلام (37).

• أن نتجنب الأخطاء التي وقعت من بني إسرائيل، ولا نفعل مثل ما فعلوا (40-123).

• أن نذكِّر الناس ونرشدهم إلى الخير؛ ولا ننسى أنفسنا من ذلك: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ (44). • أن نختار كلماتنا بعناية شديدة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (83).

• أن نسارع بالاستجابة لأوامر الله كما فعل إبراهيم عليه السلام : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (131)، وأن نحذر عناد بني إسرائيل وجدالهم.

• أن نكثر من ذكر الله تعالى وشكره حتى نكون من الذاكرين: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (152).

• أن نقول: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (156).

• أن نكثر التأمل والتفكر في خلق الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...﴾ (164).

• أن نأتي كل أمر من أمورنا من الطريق السهل القريب: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (189).

• أن نبادر في قضاء فريضة الحج، ونحرص على عدم الرفث والفسوق والجدال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...﴾ (197).

• أن نحذر من خطوات الشيطان ووساوسه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (208).

• أن نحسن الظن بالله وبما قدَّره لنا في حياتنا، حتى لو أننا كرهناه فهو بالتأكيد خير لنا، فكل أقداره عز وجل خير: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ...﴾ (216).

• أن نبتعد عن الخمر والميسر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ...﴾ (219).

• أن نحافظ على الصلاة تحت أي ظرف: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ (238).

• ألا نَمُن على أحد أنفقنا عليه، ولا نؤذيه، ولا ننتظر الأجر إلا من الله: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ...﴾ (262).

• أن نحذر الربا، ونبتعد عنه: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا ...﴾ (275-279).

• أن نصبر على المعسر الذي لم يستطع القضاء، أو نسقط عنه الدين كله أو بعضه: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (280).

• أن نقول لكل ما جاء به الرسول عن ربنا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (285)، بلا جدال، ولا نقاش، ولا تكاسل.

تمرين حفظ الصفحة : 22

مدارسة الآية : [142] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا .. ﴾

التفسير :

قد اشتملت الآية على معجزة, وتسلية, وتطمين قلوب المؤمنين, واعتراض وجوابه, من ثلاثة أوجه, وصفة المعترض, وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس, وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم, بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن, وهم اليهود والنصارى, ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس, مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة, نحو سنة ونصف - لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها, وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس:{ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} وهي استقبال بيت المقدس، أي:أيُّ شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه, وفضله وإحسانه، فسلاهم, وأخبر بوقوعه, وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه, قليل العقل, والحلم, والديانة، فلا تبالوا بهم, إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه, ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله, إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل, فيتلقى أحكام ربه بالقبول, والانقياد, والتسليم كما قال تعالى:{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}{ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية،{ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} وقد كان في قوله{ السفهاء} ما يغني عن رد قولهم, وعدم المبالاة به. ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة, حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض, فقال تعالى:{ قُلْ} لهم مجيبا:{ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} أي:فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله, ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه, ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله, لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره, بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم, وهدايته وإحسانه, أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم, معترض على فضل الله, حسدا لكم وبغيا. ولما كان قوله:{ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} والمطلق يحمل على المقيد, فإن الهداية والضلال, لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله, وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية, التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى:{ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ}

تضمنت هذه الآيات الكريمة إعلام النبي صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين أن فريقا من الناس الذين خفت أحلامهم وضعفت عقولهم وعدلوا عما ينفعهم إلى ما يضرهم، سيقولون على سبيل الإنكار عند تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها، وهي بيت المقدس.

قال صاحب الكشاف: «فإن قلت، أى فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه؟ قلت: فائدته أن مفاجأة المكروه أشد، والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع، لما يتقدمه من توطين النفس، وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه».

والمراد بالسفهاء اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة، ومن لف لفهم من المنافقين ومشركي العرب.

وإنما سماهم الله- تعالى- سفهاء لأنهم سفهوا الحق، وجحدوه، وأنكروا نبوة النبي صلّى الله عليه وسلّم.

مع علمهم بصدقه في رسالته.

وقد صرح البخاري- رحمه الله- بأن المراد بالسفهاء هم اليهود، فقد روى عن البراء بن عازب قال:كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله- تعالى- قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس- وهم اليهود- ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.

ثم لقن الله- تعالى- نبيه صلّى الله عليه وسلّم الجواب الذي يخرس به ألسنة المعترضين من اليهود وغيرهم، فقال تعالى: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.

أى قل لهم- يا محمد- إذا اعترضوا على التحويل: إن الأمكنة كلها لله ملكا وتصرفا وهي بالنسبة إليه متساوية، وله أن يخص بعضها بحكم دون بعض، فإذا أمرنا باستقبال جهة في الصلاة فلحكمة اقتضت الأمر وما على الناس إلا أن يمتثلوا أمره، والمؤمنون ما اتخذوا الكعبة قبلة لهم إلا امتثالا لأمر ربهم، لا ترجيحا لبعض الجهات من تلقاء أنفسهم فالله هو الذي يهدى من يشاء هدايته، إلى السبيل الحق، فيوجه إلى بيت المقدس مدة حيث اقتضت حكمته ذلك، ثم إلى الكعبة، حيث يعلم المصلحة فيما أمر به.

[ قيل المراد بالسفهاء هاهنا : المشركون ; مشركو العرب ، قاله الزجاج . وقيل : أحبار يهود ، قاله مجاهد . وقيل : المنافقون ، قاله السدي . والآية عامة في هؤلاء كلهم ، والله أعلم ] .

قال البخاري : حدثنا أبو نعيم ، سمع زهيرا ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، رضي الله عنه ; أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها ، صلاة العصر ، وصلى معه قوم . فخرج رجل ممن كان صلى معه ، فمر على أهل المسجد وهم راكعون ، فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة ، فداروا كما هم قبل البيت . وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم ، فأنزل الله عز وجل ( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم )

انفرد به البخاري من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر .

وقال محمد بن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ، ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله ، فأنزل الله : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فقال رجال من المسلمين : وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة ، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس ؟ فأنزل الله : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) وقال السفهاء من الناس ، وهم أهل الكتاب : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله : ( سيقول السفهاء من الناس ) إلى آخر الآية .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا الحسن بن عطية ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة ، فأنزل الله : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ) قال : فوجه نحو الكعبة . وقال السفهاء من الناس ، وهم اليهود : ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) فأنزل الله ( قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم ، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء ، فأنزل الله عز وجل : ( فولوا وجوهكم شطره ) أي : نحوه . فارتاب من ذلك اليهود ، وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله : ( قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) .

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة ، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس ، فكان بمكة يصلي بين الركنين ، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس ، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما ، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس ، قاله ابن عباس والجمهور ، ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره ; على قولين ، وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة ، فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرا ، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة ، التي هي قبلة إبراهيم ، عليه السلام ، فأجيب إلى ذلك ، وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق ، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، وأعلمهم بذلك . وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر ، كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء . ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى : أنها الظهر . وأما أهل قباء ، فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني ، كما جاء في الصحيحين ، عن ابن عمر أنه قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة .

وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به ، وإن تقدم نزوله وإبلاغه ; لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء ، والله أعلم .

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك ، وقالوا : ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا ، وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله : ( قل لله المشرق والمغرب ) أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله ، وحيثما تولوا فثم وجه الله ، و ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ) [ البقرة : 177 ] أي : الشأن كله في امتثال أوامر الله ، فحيثما وجهنا توجهنا ، فالطاعة في امتثال أمره ، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة ، فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه ، حيثما وجهنا توجهنا ، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة ; إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم ، خليل الرحمن ، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له ، أشرف بيوت الله في الأرض ، إذ هي بناء إبراهيم الخليل ، عليه السلام ، ولهذا قال : ( قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) .

وقد روى الإمام أحمد ، عن علي بن عاصم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عمر بن قيس ، عن محمد بن الأشعث ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب : " إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة ، التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام : آمين " .

القول في تأويل قوله تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " سيقول السفهاء "، سيقول الجهال " منَ الناس ", وهم اليهود وأهل النفاق.

وإنما سماهم الله عز وجل " سُفهاء "، لأنهم سَفِهوا الحق. (1) فتجاهلت أحبارُ اليهود, وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم، عن اتِّباع محمد صلى الله عليه وسلم, إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل, وتحيّر المنافقون فتبلَّدوا.

* * *

وبما قلنا في" السفهاء " -أنهم هم اليهود وأهلُ النفاق- قال أهل التأويل.

ذكر من قال: هم اليهود:

2142- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله عز وجل: " سيقول السفهاء من الناس مَا وَلاهم عن قِبْلتهم " قال، اليهود تقوله، حين تَرَك بيتَ المقدس.

2143- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد مثله.

2144- حدثت عن أحمد بن يونس, عن زهير, عن أبي إسحاق، عن البَراء: " سيقول السفهاء من الناس " قال، اليهود. (2)

2145- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن البراء: " سيقول السفهاء من الناس " قال، اليهود.

2146- حدثني المثنى قال، حدثنا الحماني قال، حدثنا شريك, عن أبي إسحاق, عن البراء في قوله: " سيقول السفهاء من الناس " قال، أهل الكتاب

2147- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: اليهودُ.

* * *

وقال آخرون: " السفهاء "، المنافقون.

* ذكر من قال ذلك.

2148- حدثنا موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: نـزلت " سَيقول السفهاء من الناس "، في المنافقين.

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " ما ولاهم ": أيُّ شيء صَرَفهم عن قبلتهم؟ وهو من قول القائل: " ولاني فلان دُبُره "، إذا حوّل وجهه عنه واستدبره، فكذلك قوله: " ما ولاهم "؟ أيّ شيء حَوَّل وُجُوههم؟ (3)

* * *

وأما قوله: " عن قبلتهم "، فإن " قبلة " كل شيء ما قابلَ وجهه. وإنما هي" فِعْلة " بمنـزلة " الجلسة والقِعْدة "، (4) من قول القائل." قابلت فلانًا "، إذا صرتُ قُبالته أقابله, فهو لي" قبلة " وأنا له " قبلة ", إذا قابل كلّ واحد منهما بوجهه وجهَ صاحبه.

* * *

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذًا -إذْ كان ذلك معناه (5) -: سيقول السفهاء من الناس لكم، أيها المؤمنون بالله ورسوله, - إذا حوّلتم وجوهكم عَن قبلة اليهود التي كانتْ لكم قبلةً قَبلَ أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شَطْر المسجد الحرام -: أيّ شيء حوّل وُجوه هؤلاء, فصرفها عن الموضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم في صلاتهم؟

فأعلم الله جل ثناؤه نبيَّه صلى الله عليه وسلم، مَا اليهودُ والمنافقون قائلون من القول عند تحويل قبلته وقبلة أصحابه عن الشأم إلى المسجد الحرام, وعلّمه ما ينبغي أن يكون من ردِّه عليهم من الجواب. فقال له: إذا قالوا ذلك لك يا محمد, فقل لهم: لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

* * *

وكان سببُ ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى نحو بيت المقدس مُدة سنذكر مبلغها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ثم أراد الله تعالى صَرْف قبلة نبيّة صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. فأخبره عما اليهود قائلوه من القول عند صرفه وجهَه ووجهَ أصحابه شطرَه, وما الذي ينبغي أن يكون من ردِّه عليهم من الجواب.

* * *

ذكر المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس، وما كان سببُ صلاته نحوه؟ وما الذي دَعا اليهودَ والمنافقين إلى قِيلِ ما قالوا عند تحويل الله قبلةَ المؤمنين عن بيت المقدس إلى الكعبة؟

اختلف أهل العلم في المدة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد الهجرة. فقال بعضهم بما:-

2149- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير -وحدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة- قالا جميعًا : حدثنا محمد بن إسحاق قال، حدثني محمد بن أبي محمد قال، أخبرني سعيد بن جبير، أو عكرمة -شكّ محمد-، عن ابن عباس قال: لما صُرفت القبلةُ عن الشأم إلى الكعبة -وصرفت في رَجَب، على رأس سبعة عشر شهرًا من مَقدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ- أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رفاعةُ بنُ قيس, وقَرْدَم بن عمرو, وكعبُ بن الأشرف, ونافعُ بن أبي نافع - هكذا قال ابن حميد, وقال أبو كريب: ورَافع بن أبي رافع (6) - والحجاج بن عمرو = حليفُ كعب بن الأشرف = والربيعُ بن الربيعُ بن [أبي] الحقيق، وكنانةُ بن أبي الحقيق، (7) فقالوا: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها، وأنتَ تزعمُ أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعْك ونصدقك! وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنـزل الله فيهم: " سيقول السفهاءُ من الناس مَا ولاهم عنْ قبلتهم التي كانوا عليها " إلى قوله: إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ . (8)

2150- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو بكر بن عياش, قال البراء: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس سَبعةَ عشر شهرًا, وكان يشتهي أن يُصرف إلى الكعبة. قال: فبينا نحن نُصلي ذاتَ يوم, فمر بنا مارٌّ فقال: ألا هلْ علمتم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد صُرف إلى الكعبة؟ قال: وقد صلينا ركعتين إلى هاهنا, وصلينا ركعتين إلى هاهنا - قال أبو كريب: فقيل له: فيه أبو إسحاق؟ فسكت. (9)

2151- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم, عن أبي بكر بن عياش, عن أبي إسحاق, عن البراء قال: صلينا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةَ سبعة عشر شهرًا إلى بيت المقدس. (10)

2152- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا يحيى, عن سفيان قال، حدثنا أبو إسحاق، عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعةَ عشر شهرًا -شك سفيان- ثم صُرفنا إلى الكعبة. (11)

2153- حدثني المثنى قال، حدثنا الُّنفيلي قال، حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق, عن البراء: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوَّلَ ما قَدم المدينة، نـزلَ على أجداده -أو أخواله- من الأنصار, وأنه صَلَّى قِبَل بيت المقدس ستة عشر شهرًا, وكان يعجبه أن تكون قبلته قبَلَ البيت, وأنه صلى صلاة العصر ومعه قومٌ. فخرج رجل ممن صلى معه, فمرّ على أهل المسجد وهم رُكوع فقال: أشهدُ لقد صلَّيت مع رسول الله قبلَ مكة. فداروا كما همْ قِبَل البيت. وكانَ يُعجبه أن يحوَّل قبَل البيت. وكان اليهودُ أعجبهم أنّ رسول الله صلى الله علايه وسلم يُصَلّي قبَل بيت المقدس وأهلُ الكتاب, فلما ولَّى وجْهه قبَل البيت أنكروا ذلك. (12)

2154- حدثني عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث قال، حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن المسيب قال: صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بَعْد أن قدِم المدينةَ ستة عشر شهرًا, ثم وُجِّه نحو الكعبة قَبل بَدْرٍ بشهرين. (13)

* * *

وقال آخرون بما:-

2155- حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عثمان بن سعد الكاتب قال، حدثنا أنس بن مالك قال: صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس تسعة أشهر أو عشرة أشهر. فبينما هو قائمٌ يصلي الظهر بالمدينة وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدس, انصرف بوَجْهه إلى الكعبة, فقال السفهاء: " ما وَلاهُم عن قبلتهم التي كانوا عَليها ". (14)

* * *

وقال آخرون بما:-

2156- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا المسعودي, عن عمرو بن مرة, عن ابن أبي ليلى, عن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ثَلاثة عَشر شهرًا. (15)

2157- حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال، حدثنا المعتمر بن سليمان قال، سمعت أبي قال، حدثنا قتادة, عن سعيد بن المسيب: أنّ الأنصار صلَّت القبلةَ الأولى، قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حجج, وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى القبلةَ الأولى بعد قُدومه المدينة ستة عشر شهرًا، أو كما قال. وكلا الحديثين يحدِّث قتادة عن سعيد.

* * *

ذكر السبب الذي كان من أجله يُصلِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، قبل أن يُفرض عليه التوجُّه شطرَ الكعبة.

* * *

اختلف أهلُ العلم في ذلك.

فقال بعضهم: كان ذلك باختيار من النبي صلى الله عليه وسلم

ذكرُ من قال ذلك:

2158- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح أبو تَميلة قال، حدثنا الحسين بن واقد, عن عكرمة -وعن يزيد النحويّ, عن عكرمة- والحسن البصري قالا أوَّلُ ما نُسخ من القرآن القبلةُ. وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل صَخرَة بيت المقدس، وهي قبلة اليهودِ, فاستقبلها النبيّ صلى الله عليه وسلم سبعةَ عشر شهرًا, ليؤمنوا به ويتبعوه, ويدعو بذلك الأميين من العرب. فقال الله عز وجل: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [سورة البقرة: 115].

2159- حدثني المثنى بن إبراهيم قال، حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في قوله: " سيقولُ السفهاء من الناس مَا وَلاهم عَن قبلتهم التي كانوا عليها "، يعنون بيتَ المقدس. قال الربيع. قال أبو العالية : إنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم خُيّر أن يوجِّه وجهه حيث شاء, فاختار بيت المقدس لكي يتألَّف أهلَ الكتاب, فكانت قبلتهُ ستة عشر شهرًا, وهو في ذلك يقلِّب وَجهه في السماء، ثم وَجَّهه الله إلى البيت الحرام.

* * *

وقال آخرون: بل كان فعلُ ذلك -من النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه- بفرض الله عز ذكره عليهم.

* ذكر من قال ذلك:

2160- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثنا معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قال: لما هاجَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, وكان [أكثرَ] أهلها اليهودُ, أمَره الله أن يستقبل بيتَ المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بضْعة عَشر شَهرًا, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحبّ قبلةَ إبراهيم عليه السلام, وكان يدعو وينظر إلى السماء. فأنـزل الله عز وجل: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ [سورة البقرة: 144] الآية. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: " ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها "؟ فأنـزل الله عز وجل: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ . (16)

2161- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، قال ابن جريج: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما صلى إلى الكعبة, ثم صُرف إلى بَيت المقدس. فصلَّت الأنصارُ نحو بيت المقدس قبلَ قُدومه ثلاث حِجَجٍ: وصلّى بعد قُدومه ستة عشر شهرًا, ثم ولاه الله جل ثناؤه إلى الكعبة.

* * *

ذكر السبب الذي من أجله قال من قال " ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها "؟

* * *

اختلف أهل التأويل في ذلك. فرُوي عن ابن عباس فيه قولان. أحدهما ما:-

2162- حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، حدثنا ابن إسحاق قال، حدثني محمد بن أبي محمد, عن عكرمة, أو عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: قال ذلك قومٌ من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا له: ارجِعْ إلى قبلتك التي كنت عليها نتَّبعك ونصدّقك! يريدون فتنتَهُ عن دينه. (17)

والقول الآخر: ما ذكرتُ من حَديث علي بن أبي طلحة عنه الذي مضى قبل. (18)

* * *

2163- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: " سيقول السفهاءُ من الناس ما وَلاهم عن قبلتهم التي كانوا عَليها "؟ قال: صلَّت الأنصار نحو بيت المقدس حَولين قَبْل قُدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينةَ وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدَ قدومه المدينة مهاجرًا، نحو بيت المقدس، ستة عشر شَهرًا، ثم وجَّهه اللهُ بعد ذلك إلى الكعبة البيتِ الحرام. فقال في ذلك قائلون من الناس: " ما ولاهمْ عَنْ قبلتهم التي كانوا عليها "؟ لقد اشتاق الرَّجُل إلى مَوْلده! فقال الله عز وجل: قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

* * *

وقيل: قائل هذه المقالة المنافقون. وإنما قالوا ذلك استهزاءً بالإسلام.

* ذكر من قال ذلك:

2164- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط, عن السدي, قال: لما وُجِّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبَلَ المسجد الحرام، اختلفَ الناس فيها فكانوا أصنافًا. فقال المنافقون: ما بالُهم كانوا على قبلة زمانًا، ثم تركوها وتوجَّهوا إلى غيرها؟ فأنـزل الله في المنافقين: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ، الآية كلها.

* * *

القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)

قال أبو جعفر: يعني بذلك عز وجل: قُلْ يا محمد -لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك: ما ولاكم عن قبلتكم من بيت المقدس، التي كنتم على التوجُّه إليها, إلى التوجُّه إلى شطر المسجد الحرام؟-: لله مُلك المشرق والمغرب = يعني بذلك: ملكُ ما بين قُطرَيْ مشرق الشمس, وقُطرَيْ مغربها, وما بينهما من العالم (19) = يَهدي من يشاء من خلقه، (20) فيُسدده, ويوفِّقه إلى الطريق القويم، وهو " الصراط المستقيم " (21) -ويعني بذلك: إلى قبلة إبراهيمَ الذي جعله للناس إمامًا- ويخذُل من يشاء منهم، فيضلُّه عن سبيل الحق.

* * *

وإنّما عنى جل ثناؤه بقوله: " يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"، قُلْ يا محمد: إنّ الله هَدانا بالتوجُّه شطرَ المسجد الحرام لقبلة إبراهيم، وأضلَّكم -أيها اليهودُ والمنافقون وجماعةُ الشرك بالله- فخذلكم عما هدانا لهُ من ذلك.

-----------------

الهوامش :

(1) سفه الحق : جهله . وانظر ما سلف في معنى"السفه" 1 : 293-294 / ثم هذا الجزء 3 : 90 .

(2) الأثر : 2144- هذا إسناد ليس بذاك ، فإن الطبري رواه عن شخص مبهم ، عن أحمد بن يونس ، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي . وهو ثقة ، أخرج له الجماعة ، وقد ينسب إلى جده . ولد سنة 133 ، أو 134 ، ومات سنة 227 . مترجم في التهذيب ، والكبير 1/2/6 ، والصغير ، ص : 239 ، وابن أبي حاتم 1/1/57 . وابن سعد 6 : 283 . زهير : هو ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي . ثقة ثبت معروف . وأبو إسحاق : هو السبيعي ، عمرو بن عبد الله . التابعي الكبير المشهور ، البراء : هو ابن عازب الصحابي .

(3) انظر ما سلف في معنى"ولي" 2 : 162 ، وهذا الجزء 3 : 115 .

(4) انظر ما قال من ذلك في"الحكمة" في هذا الجزء 3 : 87 .

(5) في المطبوعة : "إذ كان معناه" بإسقاط"ذلك" ، ولا يقوم الكلام إلا بها .

(6) انظر ما سلف في هذا الجزء 3 : 111 تعليق : 1 .

(7) الزيادة بين القوسين من سيرة ابن هشام . وفيها : "وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق" .

(8) الأثر : 2149- نص ما في سيرة ابن هشام 2 : 198-199 .

(9) الحديث : 2150- أبو بكر بن عياش : ثقة معروف ، إلا أنهم أخذوا عليه بعض الأخطاء ، لأنه لما كبر ساء حفظه وتغير . وهو هنا يروى الحديث -منقطعًا- عن البراء ، لأنه لم يدركه . وقد سأله بعض سامعيه ، كما حكى أبو كريب في آخر الحديث : "فيه : أبو إسحاق"؟ يريد السائل أن يستوثق منه : أسمعه من أبي إسحاق السبيعي عن البراء؟ فسكت ولم يجبه . ولو كان هذا وحده كان الحديث ضعيفًا . ولكنه ثابت من رواية أبي إسحاق السبيعي عن البراء ، في الأسانيد الثلاثة التالية -وأولها من رواية ابن عياش نفسه- ومن مصادر الحديث الأخر ، كما سيأتي .

(10) الحديث : 2151- هذا إسناد ضعيف ، لضعف سفيان بن وكيع - شيخ الطبري . ولكنه يتقوى بالروايات الآتية وغيرها .

وقد رواه ابن ماجه : 1010 ، عن علقمة بن عمرو الدارمي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، مطولا . وذكر فيه أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت"ثمانية عشر شهرًا" . وعلقمة بن عمرو الدارمي : ثقة . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه : "حديث البراء صحيح ، ورجاله ثقات" .

(11) الحديث : 2152- هذا إسناد صحيح جدًا . يحيى : هو ابن سعيد القطان . سفيان : هو الثوري . والحديث مختصر . وهكذا رواه البخاري 8 : 132 (فتح الباري) ومسلم 1 : 148 - كلاهما من طريق يحيى ، عن سفيان ، به ، مختصرًا .

(12) الحديث : 2153- وهذه رواية مفصلة . والإسناد صحيح جدًا . رواه الإمام أحمد في المسند 4 : 283 (حلبي) ، عن حسن بن موسى ، عن زهير وهو ابن معاوية . بهذا الإسناد نحوه . بأطول منه . ورواه ابن سعد في الطبقات 1/2/5 ، عن الحسن بن موسى ، بهذا الإسناد . وكذلك رواه البخاري 1 : 89-90 ، عن عمرو بن خالد ، عن زهير ، به . ورواه أيضًا 8 : 130 ، عن أبي نعيم ، عن زهير ، مختصرًا قليلا .

ورواه أيضًا البخاري 1 : 421-422 ، و 13 : 202 . ومسلم 1 : 148 ، من أوجه ، عن البراء بن عازب .

وسيأتي باقيه بهذا الإسناد : 2222 .

(13) الحديث : 2154- عمران بن موسى بن حيان القزاز الليثي ، شيخ الطبري : ثقة . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3/1/305-306 .

عبد الوارث : هو ابن سعيد بن ذكوان ، أحد الأعلام ، يحيى بن سعيد : هو الأنصاري البخاري ثقة حجة ، من شيوخ الزهري ومالك والثوري وغيرهم .

ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب الإمام التابعي الكبير ، ووقع في المطبوعة"المسيب" ، بحذف"ابن"! وهو خطأ واضح من الناسخين .

وهذا الحديث مرسل ، كما هو مبين ، وكذلك رواه مالك في الموطأ ، ص 196 ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب مرسلا . وكذلك رواه الشافعي عن مالك ، في الرسالة ، بتحقيقنا ، رقم 366 . وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات 1/2/4 ، عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد .

وقد وصله العطاردي . من حديث سعد بن أبي وقاص : فرواه البيهقي في السنن الكبرى 2 : 3 ، من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي : "حدثنا محمد بين الفضيل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال ، سمعت سعدًا يقول . . . " . فذكر الحديث . ثم قال البيهقي : "هكذا رواه العطاردي عن ابن فضيل . ورواه مالك ، والثوري ، وحماد بن زيد - عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، مرسلا دون ذكر سعد" .

وهذا إسناد جيد ، يصلح متابعة جيدة للرواية المرسلة . فإن"أحمد بن عبد الجبار العطاردي" : قد مضى في : 66 أن أبا حاتم قال فيه : "ليس بقوي" . ولكن المتأمل في ترجمته في التهذيب 1 : 51-52 ، وتاريخ بغداد 4 : 262-265 - يرى أن توثيقه أرجح ، وأن الكلام فيه لم يكن عن بينة . ولذلك قال الخطيب : "كان أبو كريب من الشيوخ الكبار ، الصادقين الأبرار وأبو عبيدة السري ابن يحيى شيخ جليل أيضًا ثقة ، من طبقة العطاردي . وقد شهد له أحدهما بالسماع ، والآخر بالعدالة . وذلك يفيد حسن حالته ، وجواز روايته . إذ لم يثبت لغيرهما قول يوجب إسقاط حديثه ، واطراح خبره" . وهذا كاف في قبول زيادته في هذا الحديث ، بوصله من رواية سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص .

(14) الحديث : 2155- عمرو بن علي : هو الفلاس ، مضت ترجمته : 1989 .

أبو عاصم : هو النيل ، واسمه"الضحاك بن مخلد" ، وهو فقيه ثقة حافظ ، من شيوخ أحمد وإسحاق وابن المديني وغيرهم من الأئمة . مترجم في التهذيب ، والكبير 2/2/337 ، والصغير : 231 ، وابن سعد 7/2/49 ، وابن أبي حاتم2/1/463 ، والجمع بين رجال الصحيحين 228-229 . وكان نبيلا حقًا ، صفة ولقبًا . قال البخاري في الكبير : "سمعت أبا عاصم يقول : ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها" . ولد سنة 122 ، ومات سنة 212 وهو ابن 90 سنة و 4 أشهر ولدته أمه وعمرها 12 سنة . رحمهما الله .

عثمان بن سعد التميمي الكاتب المعلم : ثقة ، وثقه أبو نعيم ، والحاكم وغيرهما ، وتكلم فيه بعضهم بغير حجة, ونقل بعضهم عن النسائي أنه قال : "ليس بثقة" ، ونقل الحافظ أنه رأى بخط ابن عبد الهادي : "الصواب في قول النسائي : أنه ليس بالقوي" . وهذا هو الصواب عن النسائي ، وهو الذي في كتاب الضعفاء له ، ص : 22 . وترجمه ابن أبي حاتم 3/1/153 ، وقال : "سمع أنس بن مالك" . وسماعه من أنس ثابت عندنا في حديث آخر في المسند : 13201 .

فهذا الإسناد -عندنا- صحيح . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 1 : 143 ، ونسبه البزار وابن جرير . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2 : 13 ، وقال : "رواه البزار ، وفيه عثمان بن سعد ، ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة ، ووثقه ابو نعيم الحافظ ، وقال أبو حاتم : شيخ" . وقال الهيثمي أيضًا : "حديث أنس في الصحيح ، إلا أنه جعل ذلك في صلاة الصبح ، وهنا : الظهر" . يشير بذلك إلى أن أصله في الصحيح ، وهو الحديث في صحيح مسلم 1 : 148 ، من رواية حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، بنحوه ، وفيه : "فمر رجل من بني سلمة ، وهم ركوع في صلاة الفجر ، فنادى : ألا إن القبلة قد حولت! فمالوا كما هم نحو القبلة" . وكذلك رواه ابن سعد 1/2/4 ، من طريق حماد بن سلمة . ومن الواضح أن هذه قصة غير التي رواها الطبري هنا . فإن الذي هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انصرف بوجهه إلى الكعبة . فهذا أول تحويل القبلة . وأما رواية مسلم فتلك بشأن جماعة آخرين ، في مسجد قباء ، جاءهم مخبر فأخبرهم وهم في الصلاة بتحويل القبلة ، فاستداروا إليها . كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ، من حديث عبد الله بن عمر . وهو في المسند : 4642 ، 4794 ، 5934 ، 5827 .

(15) الحديث : 2156- أبو داود : هو الطيالسي الإمام الحافظ ، واسمه : "سليمان بن داود بن الجارود" . مترجم في التهذيب ، والكبير 2/2/11 ، وابن سعد 7/2/51 ، وابن أبي حاتم 2/1/111-113 ، مات سنة 203 عن 92 سنة لم يستكملها ، كما قال ابن سعد .

المسعودي : هو عبد الرحمن بن عبد لله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ، وهو ثقة ، تغير حفظه في آخر عمره . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 2/2/250-252 . وترجمنا له في شرح المسند مرارًا ، آخرها في الحديث : 7105 .

ابن أبي ليلى : هو عبد الرحمن ، التابعي المشهور . ولكنه لم يسمع من معاذ بن جبل ، كما جزم بذلك علي بن المديني والترمذي وابن خزيمة ، لأنه ولد سنة وفاة معاذ أو قبلها أو بعدها بقليل .

فهذا الإسناد منقطع .

والحديث بهذا الإسناد ، مختصرًا ، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده : 566 ، بلفظ : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فصلى سبعة عشر شهرًا نحو بيت المقدس ، ثم نزلت عليه هذه الآية : "قد نرى تقلب وجهك في السماء" ، إلى آخر الآية قال ، فوجهه الله إلى الكعبة" .

وهو جزء من حديث طويل ، رواه أبو داود السجستاني في سننه : 507 ، بإسنادين : عن محمد بن المثنى -شيخ الطبري هنا- عن أبي داود ، وهو الطيالسي - ثم رواه عن نصر بن المهاجر ، عن يزيد بن هارون ، كلاهما عن المسعودي . ولكن بين أبو داود أن رواية محمد بن المثنى مختصرة ، كالرواية التي في مسند الطيالسي ، ولكن ذكر أن صلاتهم نحو بيت المقدس كانت"ثلاثة عشر شهرًا" ، كرواية الطبري هنا عن ابن المثنى . وأنا أرجح أن تكون رواية ابن المثنى عن الطيالسي . أرجح من الرواية التي في مسند الطيالسي ، إذ أنه ليس من جمعه ، بل هو من جمع أحد الرواة عنه .

ثم إن حديث معاذ -بطوله- رواه أحمد في المسند 5 : 246-247 ، عن أبي النضر هاشم بن القاسم ، عن يزيد بن هارون - كلاهما عن المسعودي ، بهذا الإسناد . ولكن فيه"سبعة عشر شهرًا" ، كرواية مسند الطيالسي .

وقد أشار الحافظ في الفتح 1 : 89-90 إلى كثير من الروايات في ذلك ، وحاول الجمع بينهما أو الترجيح . وعندي أن مثل هذا لا يستطاع ضبطه إلا أن يكتبوه في حينه ، أو تتجه همّتهم إلى العناية بحفظه .

وقال الحافظ ابن كثير 1 : 345-346 : "والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس ، بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة . واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرًا ، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة . التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام . فأجيب إلى ذلك ، وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق" . وانظر أيضًا تاريخ ابن كثير 3 : 252-254 .

(16) الأثر : 2160- مضى برقم : 1833 ويأتي برقم : 2236 ، والزيادة بين القوسين من الموضعين .

(17) الأثر : 2162- هو بعض الأثر السالف رقم : 2149 .

(18) يعني الأثر رقم : 2160 .

(19) انظر تفسير"المشرق والمغرب" فيما سلف 2 : 526-530 .

(20) انظر تفسير"هدى" فيما سلف1 : 166- 169 ، وفي فهرس اللغة في الجزء الأول والثاني .

(21) انظر تفسير"الصراط المستقيم" فيما سلف 1 : 170-177 .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ منذ القدم والناس مراتب: أصحاب عقول راجحة، ومتوسطو التفكير، وسفهاء، وأشدهم أذى السفهاء، ألسن حادة وعقول خالية.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ هناك سفهاء يتحينون أي فرصة للمز أهل العلم والدين في علمهم ودينهم.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ إذا كان كلام السفهاء يُنقل فكيف بكلام العلماء؟! ذاك لردِّه، وهذا لأخذه.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ العاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يلقي له ذهنه.

لمسة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ وصفهم بأنهم من الناس ولم يكتف بـ (سيقول السفهاء) مع كون ذلك معلومًا؛ للمبالغة في وسمهم بهذه السمة، وللتنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة، بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غيرهم، وإذا قُسِّم الناس أقسامًا يكون هؤلاء قسم السفهاء، والسفهاء جمع سفيه وهو صفة مشبَّهة تدل على أن السفه غدا سجيَّة من سجايا الموصوف، وهذه الصفة لا تُطلق إلا على الإنسان.

لمسة

[142] السفهاء جمع سفيه، وهو صفة مشبَّهة تدل على أن السفه غدا سجيًّة من سجايا الموصوف، وهذه الصفة لا تُطلق إلا على الإنسان، فلِمَ قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ ولم يكتف بـ (سيقول السفهاء)؟ وما فائدة وصفهم بأنهم من الناس طالما أن ذلك معلوم؟ الجواب: فائدة ذلك هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة؛ بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء، وإذا قُسِّم الناس أقسامًا يكون هؤلاء قسم السفهاء، وفي هذا إيماء إلى أنه لا سفيه غيرهم، للمبالغة في وسمهم بهذه السمة.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ تقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به؛ فإن مفاجأة المكروه أشد إيلامًا، والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب، ولما أن فيها إعداد الجواب؛ والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ الاعتراض على أوامر الشريعة من السفاهة وقلة العقل والتوفيق.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ المعترض على شرع الله يسمى سفيهًا بنص القرآن.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ الاعتراض على حكم الله سفه؛ لأن المعترض يعترض بعقله على من وهبه العقل.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ ما زال سفهاء الأمة يشككون مجتمعاتنا بمبادئنا القيمة ويحاولون زعزعة ثوابتنا العليا.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ ستجد على طريق الحق مثبطين؛ لا تلتفت إليهم يا صديقي.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾ دلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65].

وقفة

[142] لا يعترض على شرع الله إلا سفيه، فإن الله قال عن من اعترض على شرعه: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ فيه الرد على من أنكر النسخ، ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن؛ لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة الفعلية لا بالقرآن العظيم.

وقفة

[142] افتعال الأزمات وتضخيم القضايا شأن المنافقين والكفار، حذر المجتمع برسالة فيها ثلاث قضايا استخدم الإعلام فيها هذه الأساليب ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾.

وقفة

[142] ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ قد كان في قوله: (السفهاء) ما يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: (قل) لهم مجيبًا: (لله المشرق والمغرب).

وقفة

[142] ﴿لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ في زحام ملكوته، العظمة أن تكون ممن هداهم إلى الصراط المستقيم.

وقفة

[142] ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ هل استشعرت نعمة الهداية والاصطفاء؟!

عمل

[142] ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ حدد فتنة التبس فيها الحق على المسلمين، واسأل الله تعالى الهداية والتوفيق فيها.

تفاعل

[142] ﴿يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ ادعُ الله الآن أن يهديك إلى الصراط المستقيم.

الإعراب :

- ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ: ﴾

- السين: حرف استقبال «تسويف» للمستقبل القريب. يقول: فعل مضارع مرفوع بالضمة. السفهاء: فاعل مرفوع بالضمة. من الناس: جار ومجرور متعلق بحال محذوف من «السُّفَهاءُ»، «مِنَ» حرف جر بياني.

- ﴿ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ: ﴾

- ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ولاهم: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. والفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره: هو. الهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم: علامة جمع المذكرين. والجملة الفعلية «وَلَّاهُمْ» في محل رفع خبر المبتدأ «ما» عن قبلتهم: جار ومجرور متعلق بولاهم. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. وجملة «ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ» في محل نصب مفعول به «مقول القول» أي ما الذي صرفهم عنها.

- ﴿ الَّتِي كانُوا عَلَيْها: ﴾

- التي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للقبلة. كانوا: فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو: ضمير متصل في محل رفع اسم «كان» وجملة «كانُوا» صلة الموصول لا محل لها. عليها: جار ومجرور متعلق بخبر «كان».

- ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ: ﴾

- قل: فعل أمر مبني على السكون وحذفت واوه لالتقاء الساكنين. والفاعل: ضمير مستتر وجوبا تقديره: أنت. لله: اللام: حرف جر. ولفظ الجلالة: اسم مجرور للتعظيم بمن وعلامة الجر الكسرة وشبه الجملة «لِلَّهِ» متعلق بخبر مقدم. المشرق: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. والمغرب: الواو: عاطفة. المغرب: اسم معطوف على «الْمَشْرِقُ» مرفوع مثله بالضمة. وجملة «لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» في محل نصب مفعول به «مقول القول».

- ﴿ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ: ﴾

- يهدي: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره: هو. من: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يشاء: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل: ضمير مستتر جوازا تقديره: هو. وجملة «يَشاءُ» صلة الموصول وجملة «يَهْدِي» في محل نصب حال.

- ﴿ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيهدي. مستقيم: صفة لصراط مجرورة مثله بالكسرة. '

المتشابهات :

| البقرة: 142 | ﴿قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ |

|---|

| البقرة: 213 | ﴿فَهَدَى اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ |

|---|

| يونس: 25 | ﴿وَاللَّـهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ |

|---|

| النور: 46 | ﴿لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله فأنزل الله {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات قبل أن نصرف إلى القبلة فأنزل الله {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} إلى آخر الآية ا. هـ منقولا من لباب النقول في أسباب النزول للحافظ السيوطي ومن تفسير الحافظ ابن كثير.'

- المصدر الصحيح المسند من أسباب النزول

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [142] لما قبلها : وبعدَ ذكرِ إبراهيمَ عليه السلام وبناءِ الكعبةِ؛ جاءَ هنا الحديثُ عن تحويلِ القبلةِ من بيتِ المقدسِ إلى الكعبةِ، فأخبرَ اللهُ عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل التحويل أن اليهود والمشركين والمنافقين سيقولون على سبيل الإِنكار: ما صرفهم عن القبلة التي كانوا

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

القراءات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [143] :البقرة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ .. ﴾

التفسير :

ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية, ومنة الله عليها فقال:{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} أي:عدلا خيارا، وما عدا الوسط, فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة, وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء, بين من غلا فيهم, كالنصارى, وبين من جفاهم, كاليهود, بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة, لا تشديدات اليهود وآصارهم, ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم, لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم, ولا يطهرهم الماء من النجاسات, وقد حرمت عليهم الطيبات, عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا, ولا يحرمون شيئا, بل أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح, وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله, ومن الأخلاق أجلها, ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم, والعدل والإحسان, ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا{ أُمَّةً وَسَطًا} [كاملين] ليكونوا{ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط, يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان, ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول, فهو مقبول, وما شهدت له بالرد, فهو مردود. فإن قيل:كيف يقبل حكمهم على غيرهم, والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ قيل:إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين, لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة, وحصلت العدالة التامة, كما في هذه الأمة, فإنما المقصود, الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك, العلم والعدل, وهما موجودان في هذه الأمة, فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها, وطلب مزكيا لها, فهو أكمل الخلق, نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال تعالى:{ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم, أنه إذا كان يوم القيامة, وسأل الله المرسلين عن تبليغهم, والأمم المكذبة عن ذلك, وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهدت الأنبياء بهذه الأمة, وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة, حجة قاطعة, وأنهم معصومون عن الخطأ, لإطلاق قوله:{ وَسَطًا} فلو قدر اتفاقهم على الخطأ, لم يكونوا وسطا, إلا في بعض الأمور, ولقوله:{ ولتكونوا شهداء على الناس} يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه، فإنها معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم, والشهادة, والفتيا, ونحو ذلك. يقول تعالى:{ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} وهي استقبال بيت المقدس أولا{ إِلَّا لِنَعْلَمَ} أي:علما يتعلق به الثواب والعقاب, وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. ولكن هذا العلم, لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا, لتمام عدله, وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم, ترتب عليها الثواب والعقاب، أي:شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن{ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} ويؤمن به, فيتبعه على كل حال, لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة, أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق, مما يزيده ذلك إيمانا, وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه, وأعرض عن الحق, واتبع هواه, فإنه يزداد كفرا إلى كفره, وحيرة إلى حيرته, ويدلي بالحجة الباطلة, المبنية على شبهة لا حقيقة لها.{ وَإِنْ كَانَتْ} أي:صرفك عنها{ لَكَبِيرَةٌ} أي:شاقة{ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم, وشكروا, وأقروا له بالإحسان, حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم, الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده, ركنا من أركان الإسلام, وهادما للذنوب والآثام, فلهذا خف عليهم ذلك, وشق على من سواهم. ثم قال تعالى:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} أي:ما ينبغي له ولا يليق به تعالى, بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه, ومستحيل, أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بشارة عظيمة لمن مَنَّ الله عليهم بالإسلام والإيمان, بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم, فلا يضيعه, وحفظه نوعان:حفظ عن الضياع والبطلان, بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة, والأهواء الصادة، وحفظ له بتنميته لهم, وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم, ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم, بأن هداكم للإيمان, فسيحفظه لكم, ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره, وثوابه, وحفظه من كل مكدر، بل إذا وجدت المحن المقصود منها, تبيين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين, وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله:{ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم, فدفع هذا الوهم بقوله:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة, فإن الله لا يضيع إيمانهم, لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها، وطاعة الله, امتثال أمره في كل وقت, بحسب ذلك، وفي هذه الآية, دليل لمذهب أهل السنة والجماعة, أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله:{ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} أي:شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم, أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميَّزَ عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا, زاد به إيمانهم, وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت, وأجلها.

- ثم وصف الله- تعالى- الأمة الإسلامية، بأنها أمة خيرة عادلة مزكاة بالعلم والعمل فقال تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.

والمعنى: ومثل ما جعلنا قبلتكم- أيها المسلمون- وسطا لأنها البيت الحرام الذي هو المثابة للناس، والأمن لهم، جعلناكم- أيضا- أُمَّةً وَسَطاً أى: خيارا عدولا بين الأمم ليتحقق التناسب بينكم وبين القبلة التي تتوجهون إليها في صلواتكم، تشهدون على الأمم السابقة بأن أنبياءهم قد بلغوهم الرسالة، ونصحوهم بما ينفعهم، ولكي يشهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم عليكم بأنكم صدقتموه وآمنتم به.

أخرج البخاري عن أبى سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقال له: هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم. فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقال له: من يشهد لك. فيقول:

محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ، فذلك قوله- جل ذكره- وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.

ثم بين الله- تعالى- الحكمة في تحويل القبلة إلى الكعبة فقال تعالى:

وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ.

أى وما شرعنا التوجه إلى القبلة التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس، إلا لنعامل الناس معاملة الممتحن المختبر، فنعلم من يتبع الرسول ويأتمر بأوامره في كل حال ممن لم يدخل الدين في قرارة نفسه، وإنما دخل فيه على حرف، بحيث يرتد عنه لأقل شبهة، وأدنى ملابسة كما حصل ذلك من ضعاف الإيمان عند تحويل القبلة إلى الكعبة والله- تعالى- عالم بكل شيء، ولكنه شاء أن يكون معلومه الغيبى مشاهدا في العيان، إذ تعلق الشيء واقعا في العيان، هو الذي تقوم عليه الحجة، ويترتب عليه الثواب والعقاب.

ولذا قال صاحب الكشاف: فإن قلت: كيف قال لنعلم ولم يزل عالما بذلك؟ قلت معناه لنعلمه علما يتعلق به الجزاء، وهو أن يعلمه موجودا حاصلا، ونحوه وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وقيل ليعلم رسول الله والمؤمنون، وإنما أسند علمهم إلى ذاته، لأنهم خواصه وأهل الزلفى عنده، وقيل معناه. ليميز التابع من الناكص كما قال- تعالى-: لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم يقع التمييز به» .

ثم بين الله- تعالى- آثار تحويل القبلة في نفوس المؤمنين وغيرهم فقال تعالى: وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ.

أى: إنما شرعنا لك- يا محمد- القبلة أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكمية ليظهر حال من يتبعك ويطيعك في كل حالة ممن لا يطيعك، وإن كانت هذه الفعلة- وهي تحويلنا لك من بيت المقدس إلى الكعبة- لكبيرة وشاقة، إلا على الذين خلق الله الهداية في قلوبهم فتلقوا أوامرنا بالخضوع والإذعان، وقالوا سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا.

وقوله- تعالى-: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ....

بشارة عظيمة للمؤمنين، وجواب لما جاشت به الصدور، وتكذيب لما ادعاه اليهود من أن عبادة المؤمنين في الفترة التي سبقت تحويل القبلة إلى الكعبة ضائعة وباطلة.

فقد أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه- أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما تقول فيهم، فأنزل الله- تعالى- وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ.

وقال ابن عباس: كان رجال من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد ماتوا على القبلة الأولى، منهم: أسعد بن زرارة، وأبو أمامة ... وأناس آخرون فجاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله: مات إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى وقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا، فأنزل الله- تعالى- وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ.

وروى أن حيي بن أخطب وجماعة من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على هدى لقد تحولتم عنه، وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم الله بها مسافة، ومن مات عليها فقد مات على ضلالة فقال المسلمون إنما الهدى فيما أمر الله- تعالى- والضلالة فيما نهى الله عنه فقالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ - وكان قد مات من المسلمين جماعة قبل تحويل القبلة- فانطلق عشائرهم إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: يا رسول الله: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ.

والمعنى- وما كان الله- تعالى- ليذهب صلاتكم وأعمالكم الصالحة التي قمتم بها خلال توجهكم إلى بيت المقدس، لأنه- سبحانه- بعباده رءوف رحيم ولا يضيع أجر من أحسن عملا.

وقوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) يقول تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم ، عليه السلام ، واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم ، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم ; لأن الجميع معترفون لكم بالفضل . والوسط هاهنا : الخيار والأجود ، كما يقال : قريش أوسط العرب نسبا ودارا ، أي : خيرها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه ، أي : أشرفهم نسبا ، ومنه الصلاة الوسطى ، التي هي أفضل الصلوات ، وهي العصر ، كما ثبت في الصحاح وغيرها ، ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب ، كما قال تعالى : ( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) [ الحج : 78 ]

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد ، فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته " قال : فذلك قوله : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) .

قال : الوسط : العدل ، فتدعون ، فتشهدون له بالبلاغ ، ثم أشهد عليكم .

رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش ، [ به ] .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجيء النبي يوم القيامة [ ومعه الرجل والنبي ] ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه ، فيقال [ لهم ] هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : لا . فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم . فيقال [ له ] من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيدعى بمحمد وأمته ، فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم . فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا " فذلك قوله عز وجل : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) قال : " عدلا ( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) " .

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) قال : " عدلا " .

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس : حدثني مكتب لنا عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق . ما من الناس أحد إلا ود أنه منا . وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه ، عز وجل " .

وروى الحاكم ، في مستدركه وابن مردويه أيضا ، واللفظ له ، من حديث مصعب بن ثابت ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ، في بني سلمة ، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : والله يا رسول الله لنعم المرء كان ، لقد كان عفيفا مسلما وكان . . . وأثنوا عليه خيرا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت بما تقول " . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر ، فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وجبت " . ثم شهد جنازة في بني حارثة ، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، بئس المرء كان ، إن كان لفظا غليظا ، فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم : " أنت بالذي تقول " . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر ، فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجبت " .

قال مصعب بن ثابت : فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قرأ : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )

ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا داود بن أبي الفرات ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبي الأسود أنه قال : أتيت المدينة فوافقتها ، وقد وقع بها مرض ، فهم يموتون موتا ذريعا . فجلست إلى عمر بن الخطاب ، فمرت به جنازة ، فأثني على صاحبها خير . فقال : وجبت وجبت . ثم مر بأخرى فأثني عليها شر ، فقال عمر : وجبت [ وجبت ] . فقال أبو الأسود : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت : كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة " . قال : فقلنا . وثلاثة ؟ قال : " وثلاثة " . قال ، فقلنا : واثنان ؟ قال : " واثنان " ثم لم نسأله عن الواحد .

وكذا رواه البخاري ، والترمذي ، والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات ، به .

قال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى ، حدثنا أبو قلابة الرقاشي ، حدثني أبو الوليد ، حدثنا نافع بن عمر ، حدثني أمية بن صفوان ، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول : " يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم " قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : " بالثناء الحسن والثناء السيئ ، أنتم شهداء الله في الأرض " . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون . ورواه الإمام أحمد ، عن يزيد بن هارون ، وعبد الملك بن عمر وشريح ، عن نافع عن ابن عمر ، به .

وقوله تعالى : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ، ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه ، أي : مرتدا عن دينه ( وإن كانت لكبيرة ) أي : هذه الفعلة ، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة ، أي : وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس ، إلا على الذين هدى الله قلوبهم ، وأيقنوا بتصديق الرسول ، وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه ، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فله أن يكلف عباده بما شاء ، وينسخ ما يشاء ، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك ، بخلاف الذين في قلوبهم مرض ، فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا ، كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق ، كما قال الله تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) [ التوبة : 124 ، 125 ] وقال تعالى : ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) [ فصلت : 44 ] وقال تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) [ الإسراء : 82 ] . ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك ، وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب ، من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين .

وقال البخاري في تفسير هذه الآية :

حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال : قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . فتوجهوا إلى الكعبة .

وقد رواه مسلم من وجه آخر ، عن ابن عمر . ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده : أنهم كانوا ركوعا ، فاستداروا كما هم إلى الكعبة ، وهم ركوع . وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، مثله ، وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله ، وانقيادهم لأوامر الله عز وجل ، رضي الله عنهم أجمعين .

وقوله : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله ، وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي ، عن البراء ، قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس : ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) .

[ ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه ] .

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة أو سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي : بالقبلة الأولى ، وتصديقكم نبيكم ، واتباعه إلى القبلة الأخرى . أي : ليعطيكم أجرهما جميعا . ( إن الله بالناس لرءوف رحيم )

وقال الحسن البصري : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي : ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف ( إن الله بالناس لرءوف رحيم )

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها ، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها ، وهي تدور على ولدها ، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أترون هذه طارحة ولدها في النار ، وهي تقدر على ألا تطرحه ؟ " قالوا : لا يا رسول الله . قال : " فوالله ، لله أرحم بعباده من هذه بولدها " .

وكذلك جعلناكم أمة وسطا

يعني جل ثناؤه بقوله : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام , وبما جاءكم به من عند الله , فخصصناكم التوفيق لقبلة إبراهيم وملته , وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل ; كذلك خصصناكم ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا . وقد بينا أن الأمة هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم . وأما الوسط فإنه في كلام العرب : الخيار , يقال منه : فلان وسط الحسب في قومه : أي متوسط الحسب , إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه , وهو وسط في قومه وواسط , كما يقال شاة يابسة اللبن , ويبسة اللبن , وكما قال جل ثناؤه : { فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا } 20 77 وقال زهير بن أبي سلمى في الوسط : هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم قال : وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين , مثل " وسط الدار " , محرك الوسط مثقله , غير جائز في سينه التخفيف . وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه , ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به ; ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه , فوصفهم الله بذلك , إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها . وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل , وذلك معنى الديار لأن الخيار من الناس عدولهم . ذكر من قال : الوسط العدل . 1789 - حدثنا سالم بن جنادة ويعقوب بن إبراهيم , قالا : ثنا حفص بن غياث , عن الأعمش , عن أبي صالح عن أبي سعيد , عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال : " عدولا " * - حدثنا مجاهد بن موسى ومحمد بن بشار , قالا : ثنا جعفر بن عون , عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد , عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله . 1790 - حدثنا محمد بن بشار قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح , عن أبي سعيد الخدري : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال : " عدولا " . 1791 - حدثني علي بن عيسى , قال : ثنا سعيد بن سليمان , عن حفص بن غياث , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : { جعلناكم أمة وسطا } قال : " عدولا " . 1792 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن أشعث , عن جعفر , عن سعيد : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال : عدولا . 1793 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال : عدولا . * - حدثني المثنى , قال : ثنا حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد مثله . 1794 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : { أمة وسطا } قال : عدولا . 1795 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : { أمة وسطا } قال : عدولا . 1796 - حدثنا المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : { أمة وسطا } قال : عدولا . 1797 - حدثني محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } يقول : جعلكم أمة عدولا . 1798 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن راشد بن سعد , قال : أخبرنا ابن العم المعافري عن حبان بن أبي جبلة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال : " الوسط : العدل " . 1799 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن عطاء مجاهد وعبد الله بن كثير : { أمة وسطا } قالوا : عدولا , قال مجاهد : عدولا . 1800 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } قال : هم وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم .لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

القول في تأويل قوله تعالى : { لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } والشهداء جمع شهيد . فمعنى ذلك : وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا [ لتكونوا ] شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالاتي إلى أممها , ويكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بإيمانكم به , وبما جاءكم به من عندي . كما : 1801 - حدثني أبو السائب , قال : ثنا حفض , عن الأعمش , عن أبي صالح , عن أبي سعيد , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة , فيقال له : هل بلغت ما أرسلت به ؟ فيقول : نعم فيقال لقومه : هل بلغكم ؟ فيقول : ما جاءنا من نذير , فيقال له : من يعلم ذلك ؟ فيقول محمد وأمته فهو قوله { وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } 1802 - حدثنا مجاهد بن موسى , قال : ثنا جعفر بن عون , قال , ثنا الأعمش , عن أبي صالح , عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه , إلا أنه زاد فيه . " فيدعون ويشهدون أنه قد بلغ " . 1803 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سفيان , عن الأعمش , عن أبي صالح , عن أبي سعيد : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس } بأن الرسل قد بلغوا { ويكون الرسول عليكم شهيدا } : بما عملتم أو فعلتم . 1804 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن فضيل , عن أبي مالك الأشجعي , عن المغيرة بن عيينة بن النهاس , أن مكاتبا لهم حدثهم عن جابر بن عبد الله . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وإني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة مشرفين على الخلائق ما أحد من الأمم إلا ود أنه منها أيتها الأمة وما من نبي كذبه قومه إلا نحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالات ربه ونصح لهم " قال : " ويكون الرسول عليكم شهيدا " . 1805 - حدثني عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني , قال : ثنا أبي قال : ثنا الأوزاعي , عن يحيى بن أبي كثير , عن عبد الله بن الفضل , عن أبي هريرة قال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة , فلما صلى على الميت قال الناس : نعم الرجل ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم . " وجبت " . ثم خرجت معه في جنازة أخرى , فلما صلوا على الميت قال الناس : بئس الرجل ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وجبت " . فقام إليه أبي بن كعب فقال , يا رسول الله ما قولك وجبت ؟ قال : " قول الله عر وجل : { لتكونوا شهداء على الناس } . * - حدثني علي بن سهل الرملي , قال : ثنا الوليد بن مسلم , قال : حدثني أبو عمرو عن يحيى , قال : حدثني عبد الله بن أبي الفضل المديني , قال : حدثني أبو هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة , فقال الناس : نعم الرجل , ثم ذكر نحو حديث عصام عن أبيه . 1806 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا زيد بن حباب , قال : ثنا عكرمة بن عمار , قال : حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع , عن أبيه , قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم , فمر عليه بجنازة فأثني عليها بثناء حسن , فقال : " وجبت " , ومر عليه بجنازة أخرى , فأثني عليها دون ذلك , فقال : " وجبت " , قالوا : يا رسول الله ما وجبت ؟ قال : " الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض فما شهدتم عليه وجب " . ثم قرأ : { وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون } 9 105 الآية . 1807 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { لتكونوا شهداء على الناس } تكونوا شهداء لمحمد عليه الصلاة والسلام على الأمم اليهود والنصارى والمجوس . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 1808 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا عاصم , عن عيسى عن ابن أبي نجيح , قال : يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإذنه ليس معه أحد فتشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغهم . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير , مثله . * - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : حدثني ابن أبي نجيح , عن أبيه قال : يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة , فذكر مثله , ولم يذكر عبيد بن عمير مثله . 1809 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : { لتكونوا شهداء على الناس } أي أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربها , { ويكون الرسول عليكم شهيدا } على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته . 1810 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن زيد بن أسلم : أن قوم نوح يقولون يوم القيامة : لم يبلغنا نوح . فيدعى نوح عليه السلام فيسأل : هل بلغتهم ؟ فيقول : نعم , فيقال : من شهودك ؟ فيقول : أحمد صلى الله عليه وسلم وأمته . فتدعون فتسألون , فتقولون : نعم قد بلغهم . فتقول قوم نوح عليه السلام : كيف تشهدون علينا ولم تدركونا ؟ قالوا : قد جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أنه قد بلغكم , وأنزل عليه أنه قد بلغكم , فصدقناه . قال : فيصدق نوح عليه السلام ويكذبونهم . قال : { لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة : { لتكونوا شهداء على الناس } لتكون هذه الأمة شهداء على الناس أن الرسل قد بلغتهم , ويكون الرسول على هذه الأمة شهيدا , أن قد بلغ ما أرسل به . 1811 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن زيد بن أسلم : أن الأمم يقولون يوم القيامة : والله لقد كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلهم ! لما يرون الله أعطاهم . 1812 - حدثنا المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : ثنا ابن المبارك عن راشد بن سعد , قال : أخبرني ابن أنعم المعافري , عن حبان بن أبي جبلة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جمع الله عباده يوم القيامة , كان أول من يدعى إسرافيل , فيقول له ربه : ما فعلت في عهدي هل بلغت عهدي ؟ فيقول : نعم رب قد بلغته جبريل عليهما السلام , فيدعى جبريل فيقال له هل بلغت إسرافيل عهدي ؟ فيقول : نعم رب قد بلغني . فيخلى عن إسرافيل , ويقال لجبريل : هل بلغت عهدي ؟ فيقول : نعم قد بلغت الرسل فتدعى الرسل فيقال لهم : هل بلغكم جبريل عهدي " فيقول نعم ربنا فيخلى عن جبريل , ثم يقال للرسل : ما فعلتم بعهدي ؟ فيقول : بلغنا أممنا . فتدعى الأمم فيقال : هل بلغكم الرسل عهدي ؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق , فتقول الرسل إن لنا عليهم شهودا يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك . فيقول : من يشهد لكم ؟ فيقول أمة محمد . فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم , فيقول : أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا إليه ؟ فيقولون : نعم ربنا شهدنا أن قد بلغوا فتقول تلك الأمم . كيف يشهد علينا من لم يدركنا ؟ فيقول لهم الرب تبارك وتعالى : كيف يشهدون على من لم يدركوا ؟ فيقولون : ربنا بعثت إلينا رسولا , وأنزلت إلينا عهدك وكتابك , وقصصت علينا أنهم قد بلغوا , فشهدنا بما عهدت إلينا . فيقول الرب : صدقوا فذلك قوله : { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } . والوسط : العدل . " { لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } قال ابن أنعم : فبلغني أنه يشهد يومئذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان في قلبه حنة على أخيه . 1813 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , ثنا أبو زهير , عن جويبر , عن الضحاك في قوله : { لتكونوا شهداء على الناس } يعني بذلك الذين استقاموا على الهدى , فهم الذين يكونون شهداء على الناس يوم القيامة لتكذيبهم رسل الله , وكفرهم بآيات الله . 1814 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع قوله : { لتكونوا شهداء على الناس } يقول : لتكونوا شهداء على الأمم الذين خلوا من قبلكم بما جاءتهم رسلهم , وبما كذبوهم , فقالوا يوم القيامة وعجبوا : أن أمة لم يكونوا في زماننا , فآمنوا بما جاءت به رسلنا , وكذبنا نحن بما جاءوا به . فعجبوا كل العجب . قوله : { ويكون الرسول عليكم شهيدا } يعني بإيمانهم به , وبما أنزل عليه . 1815 - حدثني محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي عن أبيه , عن ابن عباس : { لتكونوا شهداء على الناس } يعني أنهم شهدوا على القرون بما سمى الله عز وجل لهم . 1816 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين قال : حدثني حجاج , قال : قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما قوله : { لتكونوا شهداء على الناس } ؟ قال : أمة محمد شهدوا على من ترك الحق حين جاءه الإيمان والهدى ممن كان قبلنا قالها عبد الله بن كثير . قال : وقال عطاء : شهداء على من ترك الحق ممن تركه من الناس أجمعين , جاء ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم : { ويكون الرسول عليكم شهيدا } على أنهم قد آمنوا بالحق حين جاءهم وصدقوا به . 1817 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : { لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا } قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته , وهم شهداء على الأمم , وهم أحد الأشهاد الذي قال الله عز وجل : { ويوم يقوم الأشهاد } 40 51 الأربعة الملائكة الذين يحصون أعمالنا لنا وعلينا . وقرأ قوله : { وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد } 50 21 وقال : هذا يوم القيامة قال : والنبيون شهداء على أممهم . قال : وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم , [ قال : والأطوار : الأجساد والجلود ] .وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه