الإحصائيات

سورة المزمل

| ترتيب المصحف | 73 | ترتيب النزول | 3 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.50 |

| عدد الآيات | 20 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.50 |

| ترتيب الطول | 72 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 9/10 | يا أيها المزمل: 1/1 | ||

سورة المدثر

| ترتيب المصحف | 74 | ترتيب النزول | 4 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 1.80 |

| عدد الآيات | 56 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 0.80 |

| ترتيب الطول | 68 | تبدأ في الجزء | 29 |

| تنتهي في الجزء | 29 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 10/10 | يا أيها المدثر: 1/1 | ||

الروابط الموضوعية

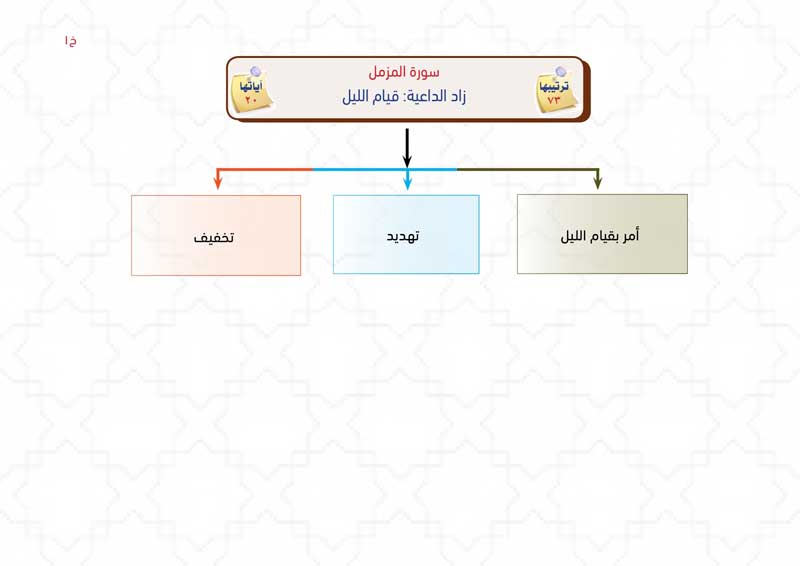

المقطع الأول

من الآية رقم (20) الى الآية رقم (20) عدد الآيات (1)

تخفيفُ مقدارِ قيامِ الليلِ عن النَّبي ﷺ وأصحابِه لِمِا يطرَأُ لهم من مرضٍ ونحوَه، والاكتفاءُ بتلاوةِ ما تيسَّرَ من القرآنِ، وأداءِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، ومداومةِ الاستغفارِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (10) عدد الآيات (10)

تكليفُ النَّبي ﷺ بالقيامِ بالدَّعوةِ إلى ربِّه، وإنذارِ الكُفَّارِ، والصَّبرِ على أذاهُم، ثُمَّ تهديدُهم بيومِ القيامةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (11) الى الآية رقم (17) عدد الآيات (7)

بعد التَّهديدِ العَامِّ بيومِ القيامةِ؛ هدَّدَ اللهُ هنا الوليدَ بن المُغِيرةِ، وعدَّدَ نِعَمَه عليه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة المزمل

زاد الداعية: قيام الليل

أولاً : التمهيد للسورة :

- • رسالة السورة واضحة من بدايتها:: رسالة السورة: زادك أيها الداعية: قيام الليل. الرسالة تنادينا: العبادة مع الصبر أقوى مُعين على تحمل المشاق.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المزمل».

- • معنى الاسم :: المزمل: المتلفف بثوبه.

- • سبب التسمية :: لأنه اللَّفْظ الْوَاقِع فِي أَوَّلِهَا، ومحورها يدور حول الرسول وما كان عليه من حالة، فوصفه الله وناداه بحالته التي كان عليها .

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن زاد الداعية إلى الله هو قيام الليل.

- • علمتني السورة :: أن قراءة القرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمّل الشدائد: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

- • علمتني السورة :: أن أفضل أوقات الصلاة والمناجاة في الثلث الأخير من الليل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾

- • علمتني السورة :: أيها الداعية دربك وعْر، فتسلّح بالصبر: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المزمل من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المزمل من المفصل.

• سورة المزمل من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المزمل مع سورة المدثر، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًاكَنَثْرِ الدَّقَلِ؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المزمل هي السورة الوحيدة التي نسخ آخرُها أولَها، حيث جاء في أولِها وجوبُ قيامِ الليلِ، ثم جاء في آخرِها الرخصةُ في ترك قيام الليل، فعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أنه سأل أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة فقال: «أَنْبِئِينِى عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»، فَقَالَتْ: «أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾؟»، قُلْتُ: «بَلَى»، قَالَتْ: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِى أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِى السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِى آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ».

• آخر آية من سورة المزمل هي أكثر آية تكرر فيها لفظ الجلالة (الله)، فقد تكرر فيها 7 مرات، ولا يوجد آية في القرآن تضاهيها في ذلك، حتى آية الدين من سورة البقرة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستعين في الدعوة إلى الله بـ: التهجد وقيام الليل والذكر والتوكل والصبر والحلم وقراءة القرآن وصلاة الفريضة والزكاة والصدقة والاستغفار.

• أن نحرص على قيام الليل، ولا نتركه: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (2-4).

• أن نصبر على الأذى، ونحتسب ذلك عند الله: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (10).

• أن نتقي الله ونعمل لذلك اليوم الذي تشيب فيه الولدان: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا * السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ (17، 18).

• أن نتذكر الآخرة، ولا نغفل عنها: ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (19).

• أن نحرص على قراءة ورد القرآن مهما كانت الظروف، من مرض وسفر وجهاد: ﴿...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ...﴾ (20).

• أن ننفق شيئًا من أموالنا ولو كان قليلًا، نقدمه لأنفسنا يوم لقاء الله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ (20).

• أن نتيقن أن كل ما نقدمه من أعمال الخير مستنسخ في كتبنا؛ فنخلص عبادتنا لله تعالى، ونكثر من الاستغفار على التقصير؛ فالله غفور رحيم: ﴿...وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (20).

سورة المدثر

الحركة والنهوض بالدعوة (قم فأنذر)

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة المدثر هي سورة الحركة والنهوض بالدعوة إلى الله:: أيها الداعي إلى الله، بعد أن أخذت زادك (سورة المزمل)، وتعرفت على من ستدعو إليه (سورة الملك)، ورأيت نماذج مضيئة من الدعاة إلى الله (سورة نوح)، ماذا أنت فاعل في مكانك؟ لماذا لا تزال ساكنًا؟

- • ومن الملفت في السورة:: ﴿يأَيُّهَا ٱلْمُدَّثّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبّرْ﴾ (1-3). هذه الآية لا تعني أن تقول بلسانك: «الله أكبر» وحسب، عرّف كل الناس على قدر الله، واجعل الأرض كلها تكبر الله، لتكن أوامر الله أكبر من أي شيء في حياتك.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المدثر».

- • معنى الاسم :: المدثر: الْمُلْتَفُّ بِالدِّثَارِ، والدثار: الثوب الذي يستدفأ به.

- • سبب التسمية :: لأنه اللَّفْظ الْوَاقِع فِي أَوَّلِهَا، ومحورها يدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من حالة، فوصفه الله وناداه بحالته التي كان عليها، وهى التدثر بالثوب.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الحركة والنهوض بالدعوة إلى الله.

- • علمتني السورة :: لا وقت للراحة، مضى زمان النوم.

- • علمتني السورة :: أن الدعوة إلى الله تنافي الكسل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرْ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكرامًا: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المدثر من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المدثر من المفصل.

• سورة المدثر من سور القرائن أو النظائر، وهي 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، كل سورتين في ركعة، والنظائر: السور المتشابهات والمتماثلات في الطول.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن سورة المدثر مع سورة المزمل، ويقرأهما في ركعة واحدة.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ قَالَا: «أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّى أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَل؟! لَكِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ: السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِى رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِى رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ وَنُونَ فِى رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِى رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِى رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِى رَكْعَةٍ، وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِى رَكْعَةٍ».

وأصل الحديث في الصحيحين -ولكن دون سرد السور- وهو: عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المدثر آخر سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بأسلوب النداء، والسور التي افتتحت بالنداء 10 سور، وهي: سورتان افتتحتا بنداء عام للناس: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وهما: النساء والحج، وثلاث سور افتتحت بنداء خاص للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهي: المائدة والحجرات والممتحنة، وخمس سور افتتحت بنداء مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، إما بصفة النبوة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ وهي: الأحزاب والطلاق والتحريم، وإما بوصف حال كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، وهما: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾.

• ذهب بعض العلماء أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة المدثر، والصحيح: أول ما نزل صدر سورة العلق، أما سورة المدثر فهي أول ما نزل بعد فترة الوحي في بداية الدعوة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نتحرك، وننهض، وننطلق في الدعوة إلى الله.

• أن نسعى لتطهير قلوبنا وإصلاح أعمالنا وأخلاقنا، فإذا كانت الثيابُ يجبُ تطهيرُها؛ فالقلبُ من بابِ أولى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (4).

• ألا نعدد أعمالنا وإنجازاتنا امتنانًا، ولا نظن أن ما قدمناه في سبيل الله هو محض جهدنا، لا، بل الله الذي اختارنا وهدانا ومنّ علينا: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ (6).

• أن نراقب أعمالنا؛ فكلُّ شيءٍ مكتوبٌ عند اللهِ حتَّى تقطيبِ الجبينِ: ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ (22).

• أن نؤدي الصلوات الخمس مع المصلين في المسجد: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (43).

• أن نطعم المساكين والمحتاجين حتى ننجو من النار: ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ (44).

• أن نتجنب تقليد اﻵخرين في الباطل، ومسايرة السفهاء والبطالين، والسهر على القيل والقال، وإشاعة اﻷخبار دون تثبت: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ (45).

• أن نسأل الله أن ننال شفاعة النبي ﷺ، ونستعين على ذلك بصالح الأعمال: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (48).

• أن نقبِل على الدروس والمواعظ ولا نكن من المعرضين عن التذكرة: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (49).

• أن نطمع في رحمة الله ومغفرته: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (56).

تمرين حفظ الصفحة : 575

مدارسة الآية : [20] :المزمل المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ .. ﴾

التفسير :

ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في هذا الموضع، أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين.

ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس، أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال:{ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} أي:يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبقى.

{ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} أي:[لن] تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا أي:فخفف عنكم، وأمركم بما تيسر عليكم، سواء زاد على المقدر أو نقص،{ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} أي:مما تعرفون ومما لا يشق عليكم، ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس، فليسترح، ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة.

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال:{ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه، فليصل المريض المتسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة، فله تركها [وله أجر ما كان يعمل صحيحا].{ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} أي:وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة، ليستغنوا عن الخلق، ويتكففوا عن الناسأي:فالمسافر، حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد، وقصر الصلاة الرباعية.

وكذلك{ آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} فذكر تعالى تخفيفين، تخفيفا للصحيح المقيم، يراعي فيه نشاطه، من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة، وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول.

وتخفيفا للمريض أو المسافر، سواء كان سفره للتجارة، أو لعبادة، من قتال أو جهاد، أو حج، أو عمرة، ونحو ذلك، فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه، فلله الحمد والثناء، الذي ما جعل على الأمة في الدينمن حرج، بل سهل شرعه، وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم.

ثم أمر العباد بعبادتين، هما أم العبادات وعمادها:إقامة الصلاة، التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان، وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين، ولهذا قال:

{ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} بأركانها، وشروطها، ومكملاتها،{ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} أي:خالصا لوجه الله، من نية صادقة، وتثبيت من النفس، ومال طيب، ويدخل في هذا، الصدقة الواجبة ؟ والمستحبة، ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال:{ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار، يقابله أضعاف أضعاف الدنيا، وما عليها في دار النعيم المقيم، من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا، مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه، فواأسفاه على أوقات مضت في الغفلات، وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات، وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها، فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك.

{ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير، فائدة كبيرة، وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته، فإنه هالك.

تم تفسير سورة المزمل

والمراد بالقيام في قوله- تعالى-: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ... التهجد بالليل عن طريق الصلاة تقربا إلى الله- تعالى-.

وقوله: أَدْنى بمعنى أقرب، من الدنو بمعنى القرب، تقول: رأيت فلانا أدنى إلى فعل الخير من فلان. أى: أقرب، واستعير هنا للأقل، لأن المسافة التي بين الشيء والشيء إذا قربت كانت قليلة، وهو منصوب على الظرفية بالفعل «تقوم» .

وقوله: وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ قرأه بعض القراء السبعة بالجر عطفا على ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وقرأه الجمهور بالنصب عطفا على أدنى.

والمعنى على قراءة الجمهور: إن ربك- أيها الرسول الكريم- يعلم أنك تقوم من الليل، مدة قد تصل تارة إلى ثلثى الليل، وقد تصل تارة أخرى إلى نصفه أو إلى ثلثه ... على حسب ما يتيسر لك، وعلى حسب أحوال الليل في الطول والقصر.

والمعنى على قراءة غير الجمهور: إن ربك يعلم أنك تقوم تارة أقل من ثلثى الليل وتارة أقل من نصفه، وتارة أقل من ثلثه.. وذلك لأنك لم تستطع ضبط المقدار الذي تقومه من الليل، ضبطا دقيقا، ولأن النوم تارة يزيد وقته وتارة ينقص، والله- تعالى- قد رفع عنك المؤاخذة بسبب عدم تعمدك القيام أقل من ثلث الليل..

فالآية الكريمة المقصود منها بيان رحمة الله- تعالى- بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث قبل منه قيامه بالليل متهجدا، حتى ولو كان هذا القيام أقل من ثلث الليل..

وافتتاح الآية الكريمة بقوله- سبحانه- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ.. يشعر بالثناء عليه صلى الله عليه وسلم. وبالتلطف معه في الخطاب، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على قيام الليل. على قدر استطاعته، بدون تقصير أو فتور.

وفي الحديث الشريف: أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه.

والتعبير بقوله- تعالى-: أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ يدل على أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان متفاوتا في طوله وقصره، على حسب ما تيسر له صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب طول الليل وقصره.

وقوله- سبحانه-: وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ معطوف على الضمير المستتر في قوله:

تَقُومُ.

أى: أنت أيها الرسول الكريم- تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه، وتقوم طائفة من أصحابك للصلاة معك، أما بقية أصحابك فقد يقومون للتهجد في منازلهم.

روى البخاري في صحيحه عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم، إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم» .

قال بعض العلماء: قوله: وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ معطوف على الضمير المستكن في تَقُومُ.

وهو- وإن كان ضمير رفع متصل-، قد سوغ العطف عليه الفصل بينه وبين المعطوف.

والمعنى: أن الله يعلم أنه كان يقوم كذلك جماعة من الذين آمنوا بك، واتبعوا هداك..

وقد يقال: إن هذا يدل على أن قيام الليل لم يكن فرضا على جميع الأمة، وهو خلاف ما تقرر تفسيره في أول السورة، ويخالف- أيضا- ما دلت عليه الآثار المتقدمة هناك..

والجواب: أنه ليس في الآية ما يفيد أن الصحابة- رضوان الله عليهم- كانوا جميعا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في جماعة واحدة، فلعل بعضهم كان يقيمها في بيته، فلا ينافي ذلك فرضية القيام على الجميع. .

وقوله- سبحانه-: وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ بيان لشمول علمه- تعالى- ولنفاذ إرادته. أى: والله- تعالى- وحده، هو الذي يعلم مقادير ساعات الليل والنهار، وهو الذي يحدد زمانهما- طولا وقصرا- على حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته.

والآية الكريمة تفيد الحصر والاختصاص، عن طريق سياق الكلام، ودلالة المقام.

وقوله- تعالى-: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ مؤكد لما قبله، وإحصاء الأشياء، عدها والإحاطة بها.

والضمير المنصوب في قوله: تُحْصُوهُ يعود على المصدر المفهوم من قوله: يُقَدِّرُ في الجملة السابقة.

والتوبة في قوله- سبحانه-: فَتابَ عَلَيْكُمْ يصح أن تكون بمعنى المغفرة، وعدم المؤاخذة، أو بمعنى قبولها منهم، والتيسير عليهم في الأحكام. وتخفيفها عنهم.

أى: والله- تعالى- هو الذي يقدر أجزاء الليل والنهار، وهو الذي يعلم- دون غيره- أنكم لن تستطيعوا تقدير ساعاته تقديرا دقيقا.. ولذلك خفف الله عنكم في أمر القيام، ورفع عنكم المقدار المحدد، وغفر لكم ما فرط منكم من تقصير غير مقصود، ورخص لكم أن تقوموا المقدار الذي تستطيعون قيامه من الليل، مصلين ومتهجدين..

فالجملة الكريمة تقرر جانبا من فضل الله- تعالى- على عباده، ومن رحمته بهم..

والفاء في قوله- تعالى-: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ للإفصاح، والمراد بالقراءة الصلاة، وعبر عنها بالقراءة، لأنها من أركانها.. أى: إذا كان الأمر كما وضحت لكم، فصلوا ما تيسر لكم من الليل.

قال الآلوسي: قوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أى: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها، وقيل: الكلام على حقيقته، من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق.

ومن ذهب إلى الأول قال: إن الله- تعالى- افترض قيام مقدار معين من الليل، لقوله:

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ ... إلخ. ثم نسخ بقيام مقدار ما منه، في قوله: فَتابَ عَلَيْكُمْ. فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... فالأمر في الموضعين للوجوب، إلا أن الواجب أولا كان معينا من معينات. وثانيا كان بعضا مطلقا، ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقا بالصلوات الخمس.

ومن قال بالثاني. ذهب إلى أن الله- تعالى- رخص لهم في ترك جميع القيام للصلاة، وأمر بقراءة شيء من القرآن ليلا، فكأنه قيل: فتاب عليكم ورخص لكم في الترك، فاقرءوا ما تيسر من القرآن، إن شق عليكم القيام.. .

وقال الإمام ابن كثير: وقوله: فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أى: من غير تحديد بوقت، أى: لكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما قال في آية أخرى: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ أى: بقراءتك وَلا تُخافِتْ بِها.

وقد استدل الأحناف بهذه الآية على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن، ولو بآية. أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين، وفيه: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» .

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين- أيضا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.. غير تمام» وفي صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» .

وقوله- سبحانه- بعد ذلك: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ... بدل اشتمال من جملة: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ ... ، أو هو كلام مستأنف لبيان الحكمة التي من أجلها خفف الله على المسلمين قيام الليل.

أى: صلوا من الليل على قدر استطاعتكم من غير تحديد بوقت، فالله- تعالى- يعلم أنكم لا تستطيعون ضبط ساعات الليل ولا أجزائه، فخفف عنكم لذلك، ولعلمه- أيضا- أن منكم المرضى الذين يعجزون عن قيام ثلثى الليل أو نصفه أو أقل من ذلك بقليل.

ومنكم- أيضا- الذين يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ أى: يسافرون فيها للتجارة وللحصول على مطالب الحياة، وهم في كل ذلك يبتغون ويطلبون الرزق من فضله- تعالى-. ومنكم- أيضا- الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، ويجاهدون من أجل نشر دينه ومادام الأمر كذلك، فقد أبحت لكم- بفضلي وإحسانى- أن تصلوا من الليل ما تيسر لكم.

وقد جمع- سبحانه- بين السعى في الأرض لطلب الرزق، وبين الجهاد في سبيله، للإشعار بأن الأول لا يقل في فضله عن الثاني، متى توفرت فيه النية الطيبة، وعدم الانشغال به عن ذكر الله- تعالى-.

قال الإمام القرطبي: سوى الله- تعالى- في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، للنفقة على النفس والعيال.. فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد في سبيل الله.

وفي الحديث الشريف: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد، فيبيعه بسعر يومه، إلا كانت منزلته عند الله كمنزلة الشهداء. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية.. .

وأعيدت جملة فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ لتأكيد التيسير والتخفيف وتقريره، وليعطف عليه ما بعده من بقية الأوامر، وهي قوله- تعالى-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أى: وأدوها كاملة الأركان والخشوع والسنن.. في وقتها بدون تأخير.

وَآتُوا الزَّكاةَ أى: قدموها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهما.

قال ابن كثير: أى: أقيموا الصلاة الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة المفروضة، وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصاب لم تبين إلا بالمدينة...

وقوله: وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً. والقرض: ما قدمته لغيرك من مال، على أن يرده إليك بعد ذلك. والمراد من إقراض الله- تعالى-: إعطاء الفقراء والمساكين ما يحتاجونه على سبيل المعاونة والمساعدة.

وشبه- سبحانه- إعطاء الصدقة للمحتاج، بقرض يقدم له- تعالى-، للإشعار بأن ما سيعطى لهذا المحتاج، سيعود أضعافه على المعطى. لأن الله- تعالى- قد وعد أن يكافئ على الصدقة بعشر أمثالها، وهو- سبحانه- بعد ذلك يضاعف لمن يشاء الثواب والعطاء.

ووصف القرض بالحسن، لحض النفوس على الإخلاص وعلى البعد عن الرياء والأذى..

ثم ختم- سبحانه- السورة الكريمة بقوله: وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ أى:

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وافعلوا ما تستطيعونه- بعد ذلك- من وجوه الخير، وما تقدموا لأنفسكم من هذا الخير الذي يحبه- سبحانه- تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. أى: تجدوا ثوابه وجزاءه عند الله- تعالى-، ففي الكلام إيجاز بالحذف، وقد استغنى عن المحذوف بذكر الجزاء عليه. والهاء في قوله تَجِدُوهُ هو المفعول الأول.

والضمير المنفصل في قوله: هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً هو ضمير الفصل.. وخَيْراً هو المفعول الثاني. أى: كل فعل موصوف بأنه خير، تقدمونه عن إخلاص لغيركم، لن يضيع عند الله- تعالى- ثوابه، بل ستجدون جزاءه وثوابه مضاعفا عند الله- تعالى-.

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى: وواظبوا على الاستغفار وعلى التوبة النصوح، وعلى التضرع إلى الله- تعالى- أن يغفر لكم ما فرط منكم، فإنه- سبحانه- واسع المغفرة والرحمة، لمن تاب إليه وأناب..

وبعد: فهذا تفسير لسورة «المزمل» نسأل الله- تعالى- أن يجعله خالصا لوجهه، ونافعا لعباده.

ثم قال : ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ) أي : تارة هكذا ، وتارة هكذا ، وذلك كله من غير قصد منكم ، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل ; لأنه يشق عليكم ; ولهذا قال : ( والله يقدر الليل والنهار ) أي : تارة يعتدلان ، وتارة يأخذ هذا من هذا ، أو هذا من هذا . ( علم أن لن تحصوه ) أي : الفرض الذي أوجبه عليكم ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) أي : من غير تحديد بوقت ، أي : ولكن قوموا من الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة ، كما قال في سورة سبحان : ( ولا تجهر بصلاتك ) أي : بقراءتك ، ( ولا تخافت بها )

وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، بهذه الآية ، وهي قوله : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ، ولو بآية ، أجزأه ; واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين : " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " .

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ، فهي خداج ، فهي خداج ، غير تمام " . وفي صحيح ابن خزيمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : " لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن " .

وقوله : ( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) أي : علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل ، من مرضى لا يستطيعون ذلك ، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر ، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله ، وهذه الآية - بل السورة كلها - مكية ، ولم يكن القتال شرع بعد ، فهي من أكبر دلائل النبوة ، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة ؛ ولهذا قال : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أي : قوموا بما تيسر عليكم منه .

قال ابن جرير : حدثنا يعقوب ، حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد ، قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد ، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ، ولا يقوم به ، إنما يصلي المكتوبة ؟ قال : يتوسد القرآن ، لعن الله ذاك ، قال الله تعالى للعبد الصالح : ( وإنه لذو علم لما علمناه ) [ يوسف : 68 ] ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم [ الأنعام : 91 ] ) قلت : يا أبا سعيد ، قال الله : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ؟ قال : نعم ، ولو خمس آيات .

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري : أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل ; ولهذا جاء في الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح ، فقال : " ذاك رجل بال الشيطان في أذنه " . فقيل معناه : نام عن المكتوبة . وقيل : عن قيام الليل . وفي السنن : " أوتروا يا أهل القرآن " . وفي الحديث الآخر : " من لم يوتر فليس منا " .

وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة ، من إيجابه قيام شهر رمضان ، فالله أعلم .

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي ، حدثنا أبو [ حمة ] محمد بن يوسف الزبيدي ، حدثنا عبد الرحمن [ عن محمد بن عبد الله ] بن طاوس - من ولد طاوس - عن أبيه ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) قال : " مائة آية " .

وهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معجم الطبراني ، رحمه الله .

وقوله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم ، وآتوا الزكاة المفروضة . وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة ، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة . والله أعلم .

وقد قال ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة ، وغير واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل ، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل : " خمس صلوات في اليوم والليلة " . قال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " .

وقوله تعالى : ( وأقرضوا الله قرضا حسنا ) يعني : من الصدقات ، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره ، كما قال : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) [ البقرة : 245 ] .

وقوله : ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) أي : جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو [ خير ] لكم حاصل ، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا .

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ " . قالوا : يا رسول الله ، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . قال : " اعلموا ما تقولون " . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : " إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر " .

ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من حديث أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش به .

ثم قال تعالى : ( واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها ; فإنه غفور رحيم لمن استغفره .

آخر تفسير سورة " المزمل " ولله الحمد .

القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)

يعني تعالى ذكره بقوله: إن هذه الآيات التي ذكر فيها أمر القيامة وأهوالها، وما هو فاعل فيها بأهل الكفر تَذْكِرَةً يقول: عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا يقول: فمن شاء من الخلق اتخذ إلى ربه طريقًا بالإيمان به، والعمل بطاعته.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ يعني: القرآن فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا بطاعة الله.

وقوله: ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ ) يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصليا، ونصفه وثلثه.

اختلفت القرّاء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة بالخفض؛ ونصفه وثلثه بمعنى: وأدنى من نصفه وثلثه، إنكم لم تطيقوا العمل بما افترض عليكم من قيام الليل، فقوموا أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء الكوفة بالنصب، بمعنى: إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب وقوله: ( وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ) يعني: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مؤمنين بالله حين فرض عليهم قيام الليل.

وقوله: ( وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ) بالساعات والأوقات.

وقوله: ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) يقول: علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا قيامه ( فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) إذ عجزتم وضعفتم عنه، ورجع بكم إلى التخفيف عنكم.

وبنحو الذي قلنا في معنى قوله: ( أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا هشيم، عن عباد بن راشد، عن الحسن ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) أن لن تطيقوه.

حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرني به عباد بن راشد، قال: سمعت الحسن يقول في قوله: ( أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) قال: لن تطيقوه.

حدثنا عن ابن حميد، قال: ثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) يقول: أن لن تطيقوه.

قال ثنا مهران، عن سفيان ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) قال: أن لن تطيقوه.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خَلتانِ لا يُحْصِيهُما رَجلٌ مُسْلمٌ إلا أدْخَلَتاهُ الجَنةَ، وَهُما يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهما قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ الله فِي دُبُرِ كُلّ صَلاةٍ عَشْرا، ويَحْمَدُهُ عَشرا، ويُكَبّرُهُ عَشْرا " قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال: " فَتِلكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٍ باللِّسانِ، وألْفٌ وخَمْس مِئَةٍ فِي المِيزَانِ، وَإذَا أوَى إلى فِراشِهِ سَبحَ وحَمَد وكَبر مِئَة؛ قال: فَتِلكَ مِئَةٌ باللِّسانِ، وألْفٌ فِي المِيزَانِ، فأيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي اليَوْمِ الوَاحِدِ أَلْفَينِ وخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ ؟" قالوا: فكيف لا نحصيهما؟ قال: " يأتي أحَدَكُمُ الشيْطانُ وَهُوَ فِي صَلاتِهِ فَيَقُولُ: اذْكرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا حتى يَنْفَتلَ، وَلَعَلهُ لا يَعْقِل، ويأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلا يَزَالُ يُنَوّمهُ حتى يَنامَ".

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحوه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ) قيام الليل كتب عليكم ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ).

وقوله: ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) يقول: فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم؛ وهذا تخفيف من الله عزّ وجلّ عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله: قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا .

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال. قلت للحسن: يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه، فلا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة، قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذاك؛ قال الله للعبد الصالح: وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قلت: يا أبا سعيد قال الله: ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) قال: نعم، ولو خمسين آية.

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا وكيع، عن عشمان الهمداني، عن السديّ، في قوله: ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) قال: مئة آية.

قال: ثنا وكيع، عن ربيع، عن الحسن، قال: من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجه القرآن.

قال ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، قال: من قرأ في ليلة مئة آية كُتب من العابدين.

وقوله: ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: علم ربكم أيها المؤمنون أن سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ ) في سفر ( يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ) في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم، فأضعفهم أيضا عن قيام الليل ( وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) يقول: وآخرون أيضا منكم يجاهدون العدوّ فيقاتلونهم في نُصرة دين الله، فرحمكم الله فخفف عنكم، ووضع عنكم فرض قيام الليل ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) يقول: فاقرءوا الآن إذ خفف ذلك عنكم من الليل في صلاتكم ما تيسَّر من القرآن. والهاء قي قوله " منه " من ذكر القرآن.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ثم أنبأ بخصال المؤمنين، فقال: ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) قال: افترض الله القيام في أوّل هذه السورة، فقام نبيّ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء، ثم أنـزل التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضة ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) يقول: وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ( وَآتُوا الزَّكَاةَ ) يقول: وأعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم أهلها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) فهما فريضتان واجبتان، لا رخصة لأحد فيهما، فأدّوهما إلى الله تعالى ذكره.

وقوله: ( وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ) يقول: وأنفقوا في سبيل الله من أموالكم.

وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ) قال: القرض: النوافل سوى الزكاة.

وقوله: ( وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ) يقول: وما تقدّموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله، أو غير ذلك من نفقة في وجوه الخير، أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حجّ، أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم، هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا، وأعظم منه ثوابا: أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدّمتموه لو لم تكونوا قدّمتموه ( وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ) يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[20] افتتاح الكلام بـ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أُمِر به، وأنه كان يبسط إليه ويهتم به، ثم يقتصر على القدر المعين فيه النصف أو انقص منه قليلًا أو زائد عليه، بل أخذ بالأقصى -وذلك ما يقرب من ثلثي الليل- كما هو شأن أولي العزم.

عمل

[20] احرص الليلة على قيام الليل ولو بثلاث ركعات ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾.

وقفة

[20] تيسير الله على عباده ورحمته بالأمة ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾.

وقفة

[20] المشقة تجلب التيسير ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾.

وقفة

[20] ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحصوهُ فَتابَ عَلَيكُم﴾ فقط أروا الله من أنفسكم خيرًا.

تفاعل

[20] ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ ادعُ الله الآن أن يتوب عليك.

عمل

[20] ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ مهما كان ليكُن لكَ وردٌ يوميٌّ من القرآنِ، ولو كان يسيرًا.

وقفة

[20] ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ أمر اﷲ بتلاوة القرآن في حالة الصحة والمرض والعمل والسعي وفي الجهاد فضلًا عن أوقات الفراغ والأمن.

عمل

[20] ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]، ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ تأكل ثلاث وجبات (لتبقى)؛ فلماذا لا تقرأ ثلاث صفحات (لترقى)، لا تترك حظك من القرآن كل يوم ففيه البركة والتوفيق.

عمل

[20] حتى لو كنت مريضًا، حتى لو كنت في جهاد، حتى لو كنت في طلب رزقك، حتى لو تزاحمت عليك الأشغال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾.

وقفة

[20] ذكر سبحانه عذرهم فقال: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ﴾ فلا يطيقون قيام الليل، ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ﴾ أي: يسافرون فيها للتجارة والأرباح؛ يطلبون من رزق الله ما يحتاجون إليه في معاشهم، فلا يطيقون قيام الليل، ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ يعني: المجاهدين؛ فلا يطيقون قيام الليل، ذكر سبحانه ها هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص ورفع وجوب قيام الليل، فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار التي تنوب بعضهم.

وقفة

[20] ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ ما أروع الكسب الحلال! قال ابن عمر: «ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي، أبتغي من فضل الله ضاربًا في الأرض».

وقفة

[20] تعلمني سورة المزمل الإجلال لوالدي الساعي في رزقي؛ لأن الله قرن بينه وبين المجاهد: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ ... وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.

وقفة

[20] ﻻ غنى لأمة عن صنفين: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ﴾، ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾، وكل على ثغر، ويكمل اﻵخر.

وقفة

[20] بشرى لمن يسعى في طلب الرزق الحلال بالتجارة ونحوها، ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾، فقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر لأجلها، حيث قرن الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال؛ يعني أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويهًا بهما لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض، ودقائق القرآن ولطائفه لا تنحصر.

وقفة

[20] عن عمر رضي الله عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت -بعد الجهاد في سبيل الله- أحبُّ إلي من أن يأتيني وأنا بين شُعبتي رحلي ألتمس من فضلِ الله، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ﴾.

وقفة

[20] كل اﻷمم تقاتل لحماية دينها، لكنهم سموا قتال المسلمين إرهابًا، والله يقول: ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

وقفة

[20] ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ تأمل آخر آية من سورة المزمل، وما فيها من التأكيد على قراءة القرآن مهما كانت الظروف، من مرش وسفر وقتال في سبيل الله! فهل يعتبر المقصرون في قراءة القرآن بسبب أعمال لا تداني هذه الأعذار؟

وقفة

[20] ﴿فاقروا ما تيسر منه﴾ دلالة على أن القرآن خير صاحب وآنيس في كل ظروف الحياة، وسيكون في القبر نور، ورفعة بالأخرة.

عمل

[20] ﴿فاقروا ما تيسر منه﴾ قليل يدوم خير من كثير ينقطع؛ فمهما كانت حالك، وأيًّا كان عذرك، فاحرص على القيام، ولو بصلاة ركعتين ترتِّل فيهما القرآن في هدأة الليل.

اسقاط

[20] لنتأمل هذا التأكيد الصريح: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ ولنتأمل حالنا وأين نحن منه؟!

وقفة

[20] إلى الذين كثرت مشاغلهم وتزاحمت مواعيدهم: يقول الله تعالى: ﴿فاقرءوا ماتيسر منه﴾.

عمل

[20] إن لم تكن ممن: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]، فكن ممن: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، فإن فاتك فلا أقل من: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: 204]، ولا تتخذوه مهجورًا.

عمل

[20] مهما كانت عندك من مشاغل الدنيا؛ فلا تنسَ أن تقرأ شيئًا من القرآن كل يوم، حتى ولو شيئًا يسيرًا منه ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾.

عمل

[20] صل الصلوات الخمس مع الجماعة ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.

وقفة

[20] ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ عبر الله بالقرض، وهو الغني سبحانه وتعالى، والحكمة في أن يقول هذا جل وعلا؛ ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، وسيرد عليه الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

وقفة

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ علمتني سورة المزمل أن أنفق شيئًا من مالي ولو كان قليلًا، فإنما أقدّم لنفسي حين ألقى ربي يوم القيامة.

وقفة

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ نفسُك هي أعظم مستفيدٍ من عملك الصالح.

وقفة

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ لا تندم على فعل الخير، ولا تخجل من تعاطفك؛ لأن تجارتك مع الله، ولن يضيع الجزاء.

وقفة

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ العمل الصالح لا يضيع عند الله؛ لا تنتظر الجزاء من الناس، فالأهم أن يقبله الله منك.

وقفة

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ أنت المستفيد الأول من أعمالك الصالحة؛ فأحسن لنفسك أحسن الله إليك.

عمل

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ أي خير دون حصر، اطرق جميع أبواب الخير، وليكن لك من كل باب منها سهم.

عمل

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ﴾ هل بعد هذا الإغراء من إغراء؟ ما تُقدم من عمل صالح أشبه بقرض مضمون الأداء، مع زيادةٍ مضاعفة أضعافًا كثيرة، فهلمَّ نستبق الخيرات.

عمل

[20] ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾، يكفي (تَجِدُوهُ عِندَ اللَّـهِ)، فكيف وهو (خيرًا وأعظم أجرًا)؟ أكْرِم نفسك بالطاعة.

عمل

[20] ﴿وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273]، ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ مهمَا قدمتَ من خيْر سواءً كان بِمالكَ أو بغيره؛ فإن الله سَيجازِيك ويكافِئك عليه في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فاحرص على الخيْرِ دائمًا.

تفاعل

[20] ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ﴾ استغفر الآن.

لمسة

[20] ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ جملة: (إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) تعليل للأمر بالاستغفار؛ أي: لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة، والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة، وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة.

عمل

[20] ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّـهَ ۖ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ قلما يخلو امرؤٌ في عمله وعبادته من تفريط؛ فلنلزم الاستغفار في جميع أحوالنا؛ جبرًا لما بدر منا من تقصير، فإن الله غفورٌ رحيمٌ.

عمل

[20] ﴿وَاستَغفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ جاءت الخاتمة بالأمر بالاستغفار؛ فداوموا عليه عقب كل عمل أو عبادة.

الإعراب :

- ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. ربك: اسم «انّ» منصوب بالفتحة والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. يعلم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يعلم» في محل رفع خبر «ان

- ﴿ أَنَّكَ تَقُومُ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل نصب اسم «أن». تقوم: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وجملة «تقوم» في محل رفع خبر «أنّ». و «أنّ» وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي «يعلم».

- ﴿ أَدْنى: ﴾

- مفعول فيه- ظرف زمان- مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر في محل نصب على الظرفية متعلق بتقوم.

- ﴿ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأدنى أي أقل. وعلامة جر الاسم الياء لأنه مثنى وحذفت النون للاضافة. الليل: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ: ﴾

- معطوفتان بواوي العطف على «أدنى» وتعربان اعرابها وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ: ﴾

- لا يجوز عطفها على ضمير «تقوم» ما لم تؤكد بالضمير «أنت» لأن العطف على المضمر المرفوع ممتنع بل تكون فاعلا لفعل محذوف بتقدير ويقوم جماعة من أصحابك. من: حرف جر. الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بطائفة أو بصفة محذوفة لها.

- ﴿ مَعَكَ: ﴾

- ظرف مكان منصوب على الظرفية يدل على الاجتماع والمصاحبة متعلق بصلة الموصول المحذوفة وهو مضاف. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ: ﴾

- الواو عاطفة. الله: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. يقدر. تعرب اعراب «يعلم» وجملة «يقدر» في محل رفع خبر المبتدأ.

- ﴿ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والنهار:معطوفة بالواو على «الليل» وتعرب اعرابها أي ساعاتهما وأوقاتهما.

- ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. أن: ملغاة لأن العرب اذا جمعت بين حرفين عاملين ألغت احدهما. أو هي «أن» المخففة من «أن» الثقيلة وهي حرف مشبه بالفعل واسمه ضمير شأن مستتر تقديره أنه و «لن» حرف نفي ونصب واستقبال. تحصوه: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون.والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يعود على مصدر «يقدر» أي علم أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات وذلك شاق عليكم أي لا تقدرون عليه. واسم «أن» وخبرها صلة «أن» لا محل لها من الاعراب و «أن» مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي علم وجملة «لَنْ تُحْصُوهُ» في محل رفع خبر «أن».

- ﴿ فَتابَ عَلَيْكُمْ: ﴾

- الفاء: سببية. تاب: تعرب اعراب «علم». عليكم: جار ومجرور متعلق بتاب والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ فَاقْرَؤُا: ﴾

- الفاء استئنافية. اقرأوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ: ﴾

- اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تيسر: تعرب اعراب «علم» من حرف جر بياني. القرآن:اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بحال محذوفة من الاسم الموصول التقدير حال كونه من القرآن وجملة «تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ: ﴾

- تعرب اعراب «عَلِمَ أَنْ» الأولى. والسين حرف استقبال- تسويف- أو تنفيس. يكون: فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة. وجملة «سيكون وما بعدها» في محل رفع خبر «ان» ورفع الفعل بعدها لأنه مفصول عنها بحرف تنفيس ولأنها مسبوقة بجملة تدل على العلم وأن مصدرية وخبرها جملة فعلية فعلها متصرف.

- ﴿ مِنْكُمْ مَرْضى: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر «يكون» المقدم. مرضى: اسمها مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر. والميم في «منكم» علامة جمع الذكور.

- ﴿ وَآخَرُونَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «مرضى» مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم والنون عوض من حركة المفرد. أي وسيكون منكم آخرون.

- ﴿ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة- نعت- لآخرون.وهي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. في الأرض: جار ومجرور متعلق بيضربون.

- ﴿ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ: ﴾

- تعرب اعراب «يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ». الله:مضاف اليه مجرور للتعظيم بالاضافة وعلامة الجر الكسرة. ويجوز أن تكون في محل نصب حالا من «آخرون» بعد أن وصفت فاكتسبت التعريف. أي السائحين في الأرض للتجارة.

- ﴿ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ﴾

- تعرب اعراب «وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ» وهي معطوفة على «مرضى». ولفظ الجلالة مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ: ﴾

- سبق اعرابها. والهاء يعود على «القرآن».

- ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «اقرأوا» وتعرب اعرابها. الصلاة:مفعول به منصوب بالفتحة

- ﴿ وَآتُوا الزَّكاةَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «أقيموا الصلاة» وتعرب اعرابها. أي الصلاة المفروضة والزكاة الواجبة.

- ﴿ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً: ﴾

- معطوفة بالواو على «اقرأوا» وتعرب اعرابها. قرضا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. حسنا: صفة- نعت- لقرضا منصوبة مثلها بالفتحة. ولفظ الجلالة مفعول به منصوب للتعظيم بالفتحة.

- ﴿ وَما تُقَدِّمُوا: ﴾

- الواو: استئنافية. ما: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل تقوموا لأنه لم يستوف مفعوله. أي وأي شيء تقدموا. تقدموا: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه:حذف النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ لِأَنْفُسِكُمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتقدموا. والكاف ضمير متصل- ضمير المخاطبين- في محل جر بالاضافة والميم علامة الجمع.

- ﴿ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال من «ما» و «من» حرف جر بياني. أي حال كونه من خير والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول لأن الفعل «وجد» بمعنى «علم» وهو من أفعال القلوب يتعدى الى مفعولين. و «تجدوا» تعرب اعراب «تقدموا» وهي فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بما. وعلامة جزمه حذف النون أيضا.

- ﴿ عِنْدَ اللَّهِ: ﴾

- ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بتجدوا وهو مضاف.الله: مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة.

- ﴿ هُوَ خَيْراً: ﴾

- ضمير فصل- عماد- لا محل له من الاعراب. خيرا: مفعول به ثان منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَأَعْظَمَ أَجْراً: ﴾

- معطوفة بالواو على «خيرا» وتعرب اعرابها. أجرا: تمييز منصوب بالفتحة.

- ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ: ﴾

- الواو عاطفة. استغفروا الله: تعرب اعراب «أَقْرِضُوا اللَّهَ».

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله: اسم «ان» منصوب للتعظيم بالفتحة.

- ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ: ﴾

- خبران لإن مرفوعان بالضمة. وهما من صيغ المبالغة: فعول وفعيل بمعنى «فاعل» أي كثير الغفران، كثير الرحمة. ويجوز أن يكون «رحيم» صفة لغفور. ولم يقل: انه غفور رحيم بل كرر الاسم سبحانه للتعظيم وللتاكيد.'

المتشابهات :

| النساء: 76 | ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ﴾ |

|---|

| التوبة: 111 | ﴿إِنَّ اللَّـهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا﴾ |

|---|

| المزمل: 20 | ﴿وَآخَرُون يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [20] لما قبلها : وبعد أن أمرَ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم بقيامِ نِصفِ اللَّيلِ أو ثُلُثِه أو ثُلُثَيه، والأصلُ أنَّه أُسوةٌ لأُمَّتِه في الأحكامِ؛ جاء هنا تخفيفُ مقدارِ قيامِ الليلِ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِه لِمِا يطرَأُ لهم من مرضٍ ونحوَه، قال تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ولَمَّا ذكَرَ عُذْرَ المريضِ، وبدأَ به لكَونِه أعَمَّ، ولا قُدرةَ للمَريضِ على دَفْعِه؛ أتْبَعَه السَّفَرَ للتِّجارةِ؛ لأنَّه يليه في العُمومِ، قال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ولَمَّا كان المرادُ بقولِه: ﴿وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ الواجِبَ المعروفَ؛ أتْبَعَه سائِرَ الإنفاقاتِ المفروضةِ والمندوبةِ، قال تعالى:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

ثلثى:

1- بضم اللام، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإسكانها، وهى قراءة الحسن، وشيبة، وأبى حيوة، وابن السميفع، وهشام، وابن مجاهد، عن قنبل.

ونصفه وثلثه:

قرئا:

1- بجرهما، عطفا على «ثلثى الليل» ، وهى قراءة العربيين، ونافع.

2- بنصبهما، عطفا على «أدنى» ، وهى قراءة باقى السبعة، وزيد بن على.

وثلثه:

1- بضم اللام، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بإسكانها، وهى قراءة ابن كثير، فى رواية شبل.

خيرا وأعظم:

وقرئا:

برفعهما، على الابتداء والخبر، وهى قراءة أبى السمال، وابن السميفع.

مدارسة الآية : [1] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾

التفسير :

تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة، والصبر على أذى قومه،

تفسير سورة المدثر

مقدمة وتمهيد

1- سورة «المدثر» من أوائل السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويغلب على الظن أن نزولها كان بعد نزول صدر سورة «اقرأ» .

ويشهد لذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة- رضى الله عنها-: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحى وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ.

وروى الشيخان- أيضا- وغيرهما، عن يحيى بن أبى كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن؟ فقال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون: اقرأ باسم ربك..

فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، فقال: يا أيها المدثر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري: هبطت الوادي، فنوديت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا.. فرفعت رأسى، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت على أهلى فقلت:

دثروني، دثروني. فنزلت يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ.

قال الآلوسى ما ملخصه: وظاهر هذا الحديث يقتضى نزول هذه السورة قبل سورة اقرأ، مع أن المروي في الصحيحين عن عائشة أن سورة «اقرأ» أول ما نزل على الإطلاق، وهو الذي ذهب إليه أكثر الأمة، حتى قال بعضهم وهو الصحيح.

وللجمع بين هذين الحديثين وجوه منها: أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة، بما نزل بعد فترة الوحى، لا أولية مطلقة كما هو الحال بالنسبة لسورة اقرأ. أو أن السؤال في حديث جابر، كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها. أو أن جابرا قد قال ذلك باجتهاده، ويقدم على هذا الاجتهاد ما ذكرته عائشة من أن أول ما نزل على الإطلاق، هو صدر سورة اقرأ.. .

أقول: وفي هذا الحديث ما يدل على أن الملك قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء قبل رؤيته في هذه المرة، وفي غار حراء بدأ الوحى ونزل قول الله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق ... » وذلك يدل على أن «اقرأ» أول ما نزل على الإطلاق، وهو ما جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضى الله عنها.

وعلى أية حال فسورة المدثر تعتبر من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، كما يرى ذلك من تدبر آياتها التي تحض الرسول صلى الله عليه وسلم على إنذار الناس بدعوته.

وعدد آياتها: ست وخمسون آية في المصحف الكوفي، وخمس وخمسون في البصري.

2- ومن أهم مقاصدها: تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بتبليغ ما أوحاه الله- تعالى- إليه الى الناس، وتسليته عما أصابه من أذى، وتهديد أعدائه بأشد ألوان العقاب، وبيان حسن عاقبة المؤمنين، وسوء عاقبة المكذبين، والرد عليهم بما يبطل دعاواهم..

قد افتتح الله- تعالى- سورة المدثر، بالملاطفة والمؤانسة في النداء والخطاب، كما افتتح سورة المزمل. والمدثر اسم فاعل من تدثر فلان، إذا لبس الدثار، وهو ما كان من الثياب فوق الشعار الذي يلي البدن، ومنه حديث: «الأنصار شعار والناس دثار» .

قال القرطبي: قوله- تعالى-: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بحاله، وعبر عنه بصفته، ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعر اللين والملاطفة من ربه، كما تقدم في سورة المزمل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلىّ إذ نام في المسجد «قم أبا تراب» .

وكان قد خرج مغاضبا لفاطمة- رضى الله عنها-، فسقط رداؤه وأصابه التراب. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ليلة الخندق «قم يا نومان» .

تفسير سورة المدثر وهي مكية .

ثبت في صحيح البخاري [ من حديث يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ] عن جابر أنه كان يقول : أول شيء نزل من القرآن : ( يا أيها المدثر )

وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) كما سيأتي [ بيان ] ذلك هناك .

قال البخاري : حدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن ، قال : ( يا أيها المدثر ) قلت : يقولون : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك ، وقلت له مثل ما قلت لي ، فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جاورت بحراء ، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ، ونظرت أمامي فلم أر شيئا ، ونظرت خلفي فلم أر شيئا ، فرفعت رأسي فرأيت شيئا ، فأتيت خديجة فقلت : دثروني ، وصبوا علي ماء باردا . قال : فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال : فنزلت ( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر )

هكذا ساقه من هذا الوجه . وقد رواه مسلم من طريق عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة قال : أخبرني جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي : " فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصري قبل السماء ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض ، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض ، فجئت إلى أهلي ، فقلت : زملوني زملوني ، فزملوني ، فأنزل الله ( يا أيها المدثر قم فأنذر ) إلى : ( فاهجر ) - قال أبو سلمة : والرجز : الأوثان - ثم حمي الوحي وتتابع " .

هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا ، لقوله : " فإذا الملك الذي جاءني بحراء " ، وهو جبريل حين أتاه بقوله : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ) ثم إنه حصل بعد هذا فترة ، ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة ، كما قال الإمام أحمد :

حدثنا حجاج ، حدثنا ليث ، حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثم فتر الوحي عني فترة ، فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء ، فرفعت بصري قبل السماء ، فإذا الملك الذي جاءني [ بحراء الآن ] قاعد على كرسي بين السماء والأرض ، فجثت منه فرقا ، حتى هويت إلى الأرض ، فجئت أهلي فقلت لهم : زملوني زملوني ، فزملوني ، فأنزل الله : ( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) ثم حمي الوحي [ بعد ] وتتابع " . أخرجاه من حديث الزهري ، به .

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار ، حدثنا الحسن بن بشر البجلي ، حدثنا المعافى بن عمران ، عن إبراهيم بن يزيد ، سمعت ابن أبي مليكة يقول : سمعت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما ، فلما أكلوا . قال : ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر . وقال بعضهم : [ بل ] سحر يؤثر ، فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه ، وتدثر ، فأنزل الله ( يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ) .

يقول جلّ ثناؤه: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه.

وذُكر أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك، وهو متدثر بقطيفة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) قال: كان متدثرا في قطيفة.

وذُكر أن هذه الآية أول شيء نـزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قيل له: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) .

كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدّث عن فترة الوحي: " بَيْنا أنا أمْشِي سَمِعْت صَوْتا مِنَ السَّماءِ، فَرَفَعْتُ رأسِي، فإذَا المَلَك الَّذِي جاءَنِي بحرَاءَ جالِسٌ عَلى كُرْسِي بَينَ السَّماءِ والأرْضِ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فَجُثِثْتُ مِنْهُ فَرَقا (1) ، وجِئْتُ أهْلِي

فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فدَثَّرُونِي" فأنـزل الله ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ .. ) إلى قوله: ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) قال: ثم تتابع الوحي.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثني يحيى بن أبي كثير، قال: سألت أبا سلمة: أيّ القرآن أُنـزل أوّل، فقال: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) فقلت: يقولون اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: أيّ القرآن أنـزل أوّل؟ فقال: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ )، فقلت: يقولون: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فقال: لا أخبرك إلا ما حدثنا النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت في حِراء ؛ فلما قضيت جواري هبطت، فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت عن يميني وعن شمالي وخلفي وقدّامي، فلم أر شيئا، فنظرت فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فخشيت منه، هكذا قال عثمان بن عمرو، إنما هو: فجثثت منه، ولقيت خديجة، فقلت دثروني، فدثروني، وصبوا عليّ ماءً، فأنـزل الله عليّ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ) .

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن عليّ بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال سألت أبا سلمة عن أوّل ما نـزل من القرآن، قال: نـزلت ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) أوّل ؛ قال: قلت: إنهم يقولون اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فقال: سألت جابر بن عبد الله، فقال: لا أحدّثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جاوَرْتُ بِحِراء ؛ فلمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلمْ أرَ شَيْئا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أرَ شَيْئا، فَرَفَعْتُ رأسي فرأيْتُ شَيْئا، فأتَيْتُ خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي وَصبُّوا عَليَّ ماء بارِدًا، فنـزلت ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) .

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، قال: فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، فحزن حزنًا، فجعل يعدو إلى شواهق رءوس الجبال ليتردّى منها، فكلما أوفى بذروة جبل تبدّى له جبريل عليه السلام فيقول: إنك نبيّ الله، فيسكن جأشه، وتسكن نفسه ، فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك، قال: " بَيْنَما أنا أَمْشِي يَوْما إذ رأيْتُ المَلَكَ الَّذِي كان يأتِيني بِحرَاءَ على كُرْسِيّ بَينَ السَّماءِ والأرْضِ، فَجَثَثْتُ مِنْهُ رُعْبا، فَرَجَعْتُ إلى خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: " زَمِّلُونِي"، فزملناه: أي فدثرناه، فأنـزل الله: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ) قال الزهري: فكان أوّل شيء أنـزل عليه: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... حتى بلغ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ )، فقال بعضهم: معنى ذلك: يأيُّها النائم في ثيابه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) قال: يأيها النائم.

حدثنا بشر، ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) يقول: المتدثر في ثيابه.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: يا أيُّها المتدثر النبوّة وأثقالها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: وسُئل داود عن هذه الآية ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) فحدثنا عن عكرِمة أنه قال: دثِّرت هذا الأمر فقم به.

------------------------

الهوامش:

(1) جثثت منه بالبناء للمجهول: فزعت وخفت.

التدبر :

وقفة

[1] ﴿يا أيّها المُدّثر﴾ في نداء المرء ومخاطبته بحسب الحالة المتلبِّس بها تلطف وتحبب، فما أحسن أن نتلطف مع أهلينا، ونتحببُ إلى إخواننا بما يسرهم من خطاب!

وقفة

[1] ﴿يا أيّها المُدّثر﴾ أوَّلُ شخص تلجأ إليه في المواقف الصعبة لتستظلَّ به من قسوة الأيام، هو غالبًا أقرب الناس إليك، لجوؤك إليه دليلُ عُمْقِ العلاقة بينكما.

وقفة

[1] قال القرطبي: «ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله، وعبر عنه بصفته، ولم يقل يا محمد ويا فلان؛ ليستشعر اللين والملاطفة من ربه».

وقفة

[1،2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ تدثر رعبًا فأمر بالدعوة لله، الدعوة تورث الطمأنينة.

وقفة

[1،2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ مع أنه تدثر بثيابه رعبًا إلا أن الله لم يمهله، الدعوة لا تحتمل التأخير.

عمل

[1،2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ إذا علمت أيها المسلم أن هذه الآية من أول ما نزل من القرآن، أدركت أهمية الدعوة إلى الله، فهلَّا شمَّرت عن ساعد الدأَب في الدعوة بحالك ومقالك؟

وقفة

[1،2] من أول ما نزل بعد ﴿ﲅ﴾ قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾، فانظر كيف قدم ذلك على تشريع أشياء كثيرة من العبادات وغيرها، فقف عندها، ثم قف، ثم قف، ترى العجب العجاب، ويتبين لك ما أضاع الناس من أصل الأصول، وهو التوحيد والدعوة إليه.

وقفة

[1،2] الدعوة إلى الله تنافي الكسل ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1 ،2]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾، الآية الأولى تصنع توازن نفسي وتزكوي في القلب حال تسلل فيروسات شيطانية أثناء الدعوة، قد يدخلك الكبر أو العجب أو الحسد أثناء الدعوة، بقيام الليل يكون هناك جدار مسلَّح حول القلب، تصد هذه الانقلابات الشيطانية والتقلبات النفسية.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1 ،2]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ لن تزول المخاوف النفسية بمثل جرعة ليلية بالسجود ومواجهة دعوية لجماهير الناس.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1 ،2]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ الدعوة ستبقى في قائمة الاحتضار ما لم تُحضِّرك الملائكة في سجلِّ قوَّام الليل.

وقفة

[1، 2] ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 1 ،2]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ ويسئلونك عن الفتور؟! الحل في الآية الأولى، ويسئلونك عن موت الدعوة ؟! الحل في الآية الثانية.

وقفة

[1، 2] ﴿يا أَيُّهَا المُدَّثِّرُ * قُم فَأَنذِر﴾ دع الدفء، وقم لواجب عظيم.

الإعراب :

- ﴿ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾

- تعرب إعراب «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ» في سورة «المزمل» الآية الكريمة الأولى.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو إسْحاقَ أحْمَدُ بْنُ إبْراهِيمَ المُقْرِئُ، قالَ: أخْبَرَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الحَسَنِ الأزْهَرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا مُوسى بْنُ العَبّاسِ الجَوْنِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ، قالَ: أخْبَرَنِي أبِي، قالَ: حَدَّثَنا الأوْزاعِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، قالَ: سَمِعْتُ أبا سَلَمَةَ، عَنْ جابِرٍ قالَ: حَدَّثَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: ”جاوَرْتُ بِحِراءٍ شَهْرًا، فَلَمّا قَضَيْتُ جِوارِي نَزَلْتُ فاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الوادِي، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أمامِي وخَلْفِي، وعَنْ يَمِينِي وعَنْ شِمالِي، فَلَمْ أرَ أحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أرَ أحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإذا هو عَلى العَرْشِ في الهَواءِ - يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَيَّ ماءً“ . فَأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿يا أيُّها المُدَّثِّرُ * قُمْ فَأنذِرْ * ورَبَّكَ فَكَبِّرْ * وثِيابَكَ فَطَهِّرْ﴾ .رَواهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوْزاعِيِّ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بتوجيه النداء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم للقيامِ بتبليغِ الرسالةِ إلى العالمين، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

المدثر:

1- بشد الدال، وأصله: المتدثر، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- المتدثر، على الأصل، وكذا هى فى حرف أبى.

3- بتخفيف الدال، وهى قراءة عكرمة.

مدارسة الآية : [2] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾

التفسير :

وأمره هنا بإعلان الدعوة، والصدع بالإنذار، فقال:{ قُمِ} [أي] بجد ونشاط{ فَأَنْذِرْ} الناس بالأقوال والأفعال، التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه، ليكون ذلك أدعى لتركه،

والمراد بالقيام في قوله- تعالى-: قم فأنذر، المسارعة والمبادرة والتصميم على تنفيذ ما أمره- سبحانه- به، والإنذار هو الإخبار الذي يصاحبه التخويف.

أى: قم- أيها الرسول الكريم- وانهض من مضجعك، وبادر بعزيمة وتصميم، على إنذار الناس وتخويفهم من سوء عاقبتهم، إذا ما استمروا في كفرهم، وبلغ رسالة ربك إليهم دون أن تخشى أحدا منهم، ومرهم بأن يخلصوا له- تعالى- العبادة والطاعة.

والتعبير بالفاء في قوله: فَأَنْذِرْ للإشعار بوجوب الإسراع بهذا الإنذار بدون تردد.

وقال: فأنذر، دون فبشر، لأن الإنذار هو المناسب في ابتداء تبليغ الناس دعوة الحق حتى يرجعوا عما هم فيه من ضلال.

ومفعول أنذر محذوف. أى: قم فأنذر الناس، ومرهم بإخلاص العبادة لله.

فقوله ( قم فأنذر ) أي : شمر عن ساق العزم ، وأنذر الناس . وبهذا حصل الإرسال ، كما حصل بالأول النبوة .

وقوله: ( قُمْ فَأَنْذِرْ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قم من نومك فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله، وعبدوا غيره.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( قُمْ فَأَنْذِرْ ): أي أنذر عذاب الله ووقائعه في الأمم، وشدّة نقمته.

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

اسقاط

[2] ﴿قُم﴾ أمر إلهي حرفان فقط قضى النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ممتثلًا له، ما فتر، ما كَلَّ ولا مَلَّ، فما هي أطول مدّة امتثلنا فيها لأوامر الله؟!

وقفة

[2] السورة لخصت القصة من أولها إلى آخرها، منذ أن قال أول كلمة: ﴿قُم﴾ إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.

وقفة

[2] ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ إن الذي لا تحترق نفسه بجمر الدعوة والنذارة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من المتحققين بسورة المدثر!

وقفة

[2] ﴿قم فأنذر﴾ رسالة تؤكد عالمية هذا الدين، فهي رسالة لكل من يسمعها في كل زمان ومكان، لم يحدد مخاطَبًا ولا منذَرًا؛ فهي للجميع.

وقفة

[2] ﴿قم فأنذر﴾ المقصود هنا هو الإنذار، والأمر بالقيام قبله يدل على أهميته، وأنه لا بد من الجد والنشاط في القيام به؛ فلا كسل ولا توقف.

وقفة

[2] كيف يقوم بمهمَّة: ﴿قم فأنذر﴾ من لم يقم بعبء: ﴿قم الليل إلا قليلا﴾ [المزمل: 2]؟!

وقفة

[2] تعلمني سورة المدثر: كما أن بداية العلم: ﴿ﲅ﴾ [العلق: 1]، وزينةَ العبادة: ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: 2]، فثمرةُ ذلك: الدعوةُ إلى الله ولو بآية ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾ [المزمل: 2] هو الجناح الأول للداعية، وهذا هو الجناح الثاني: ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾، وبدون هذين الجناحين لا وصول لطائر القلب إلى جنة الرب.

وقفة

[2] من أراد سلوك الجادة النبوية؛ فليطرح الكسل والقعود والنوم والبطالة ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾.

وقفة

[2] ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: 2] عبادة وتربية للنفس وزاد، ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ دعوة إلى الله، هذه حياة المؤمن: الزاد عبادة، والطريق دعوة.

الإعراب :

- ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ: ﴾

- أعربت في الآية الكريمة الثانية من سورة «المزمل». فأنذر:معطوفة بالفاء على «قم» وتعرب إعرابها. أي فحذر قومك من عذاب الله وحذف المفعول لأنه معلوم والصحيح أن المعنى فافعل الانذار من غير تخصيص له بأحد.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا كان المُدَّثِّرُ عادةً ما يكونُ جالسًا أو مُضطجِعًا؛ أمره بالقيام، فقال تعالى:

﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [3] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾

التفسير :

{ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} أي:عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته.

وقوله: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أمر آخر له صلى الله عليه وسلم ولفظ وَرَبَّكَ منصوب على التعظيم لفعل فَكَبِّرْ قدم على عامله لإفادة التخصيص.

أى: يا أيها المدثر بثيابه لخوفه مما رآه من ملك الوحى، لا تخف، وقم فأنذر الناس من عذاب الله، إذا ما استمروا في شركهم، واجعل تكبيرك وتعظيمك وتبجيلك لربك وحده، دون أحد سواه، وصفه بما هو أهله من تنزيه وتقديس.

أي عظم.

وقوله: ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ) يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد فعظم بعبادته، والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد.

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ تشجيعٌ للنبي ﷺ على الإنذار، وعدم مبالاته بما سوى الله، فكل ما سوى الله مقهور تحت كبريائه تعالى، فلا ينبغي أن يُرهَب إلا منه؛ لذا لا يصدنك شيء عن الإنذار.

وقفة

[3] ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ ما كبَّر الله من سمع النداء وجلس مع النساء! ما كبَّر الله من سمع الغيبة في مجلس ولم يقم منه! ما كبَّر الله من رأى حرمات الله تنتهك ولم يتمعَّر وجهه وتضطرب نفْسه! ما كبَّر الله من هش بوجه غني أو أمير نفاقًا وابتغاء لأقذار الدنيا! ما كبَّر الله من تكبر على الضعفاء.

وقفة

[3] ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّر﴾ تعظيم وتنزيه وتوقير الله فى القلب وباللسان والجوارح.

الإعراب :

- ﴿ وَرَبَّكَ: ﴾

- الواو عاطفة. ربك: مفعول به مقدم أو منصوب بفعل يفسره ما بعده أي وكبر ربك وعلامة نصبه الفتحة. الكاف ضمير متصل- ضمير المخاطب- مبني على الفتح في محل جر بالاضافة.

- ﴿ فَكَبِّرْ: ﴾

- الفاء تفيد معنى الشرط بتقدير وما كان فلا تدع تكبيره. كبر: فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أي اختص ربك بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء وقد يحمل على تكبير الصلاة'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [3] لما قبلها : ولَمَّا كان الإنذارُ يتضَمَّنُ مواجهةَ النَّاسِ بما يَكرَهون، وذلك عظيمٌ على الإنسانِ، وكان المُفَتِّرُ عن اتِّباع الدَّاعي أحدَ أمْرَينِ: ترْكَه ما يؤمَرُ به، وطَلَبَه عليه الأجرَ، كما أنَّ الموجِبَ لاتِّباعِه: عمَلُه بما دعا إليه، وبُعدُه عن أخذِ الأجرِ عليه؛ أمَرَه هنا بتعظيمِ مَن أرسَلَه سُبحانَه؛ فإنَّه إذا عُظِّمَ حَقَّ تعظيمِه، صَغُرَ كُلُّ شيءٍ دونَه، فهان عليه الدُّعاءُ، وكان له مُعينًا على القَبولِ، فقال تعالى:

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [4] :المدثر المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾

التفسير :

{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يحتمل أن المراد بثيابه، أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات، والمنقصات من شر ورياء، [ونفاق]، وعجب، وتكبر، وغفلة، وغير ذلك، مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته.

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة، التي قال كثير من العلماء:إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة.

ويحتمل أن المراد بثيابه، الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن [جميع] النجاسات، في جميع الأوقات، خصوصا في الدخول في الصلوات، وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن.

والمراد بتطهير الثياب في قوله- تعالى-: وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ تطهيرها من النجاسات.

والمقصود بالثياب حقيقتها، وهي ما يلبسه الإنسان لستر جسده..

ومنهم من يرى أن المقصود بها ذاته ونفسه صلى الله عليه وسلم أى: ونفسك فطهرها من كل ما يتنافى مع مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم.

وقال صاحب الكشاف: قوله- تعالى-: وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات، لأن طهارة الثياب شرط في الصلاة، ولا تصح إلا بها. وهي الأولى والأحب في غير الصلاة. وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثا.

وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال، ويستهجن من العادات. يقال:

فلان طاهر الثياب، وطاهر الجيب والذيل والأردان، إذا وصفوه بالنقاء من المعايب، ومدانس الأخلاق. ويقال: فلان دنس الثياب: للغادر- والفاجر-، وذلك لأن الثوب يلابس الإنسان، ويشتمل عليه...

وسواء أكان المراد بالثياب هنا معناها الحقيقي، أو معناها المجازى المكنى به عن النفس والذات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على الطهارة الحسية والمعنوية في كل شئونه وأحواله، فهو بالنسبة لثيابه كان يطهرها من كل دنس وقذر، وبالنسبة لذاته ونفسه، كان أبعد الناس عن كل سوء ومنكر من القول أو الفعل.

إلا أننا نميل إلى حمل اللفظ على حقيقته، لأنه لا يوجد ما يوجب حمله على غير ذلك.

وقوله : ( وثيابك فطهر ) قال الأجلح الكندي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية : ( وثيابك فطهر ) قال : لا تلبسها على معصية ولا على غدرة . ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي :

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع

وقال ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس [ في هذه الآية ] ( وثيابك فطهر ) قال : في كلام العرب : نقي الثياب . وفي رواية بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم ، والشعبي ، وعطاء .

وقال الثوري ، عن رجل ، عن عطاء ، عن ابن عباس في هذه الآية : ( وثيابك فطهر ) قال : من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعي .

وقال مجاهد : ( وثيابك فطهر ) قال : نفسك ، ليس ثيابه . وفي رواية عنه : ( وثيابك فطهر ) عملك فأصلح ، وكذا قال أبو رزين . وقال في رواية أخرى : ( وثيابك فطهر ) أي : لست بكاهن ولا ساحر ، فأعرض عما قالوا .

وقال قتادة : ( وثيابك فطهر ) أي : طهرها من المعاصي ، وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمدنس الثياب ، وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب .

وقال عكرمة والضحاك : لا تلبسها على معصية .

وقال الشاعر

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

وقال العوفي ، عن ابن عباس : ( وثيابك فطهر ) [ يعني ] لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ، ويقال : لا تلبس ثيابك على معصية .

وقال محمد بن سيرين : ( وثيابك فطهر ) أي : اغسلها بالماء .

وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون ، فأمره الله أن يتطهر ، وأن يطهر ثيابه .

وهذا القول اختاره ابن جرير ، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب ، فإن العرب تطلق الثياب عليه ، كما قال امرؤ القيس :

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي

وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل

وقال سعيد بن جبير : ( وثيابك فطهر ) وقلبك ونيتك فطهر .

وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري : وخلقك فحسن .

وقوله: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: لا تلبس ثيابك على معصية، ولا على غدرة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: أما سمعت قول غَيلان بن سَلَمة:

وإنّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ فاجِرٍ

لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ (2)

حدثنا أبو كُريب: قال: ثنا مُصْعَب بن سلام، عن الأجلح، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: أتاه رجل وأنا جالس فقال: أرأيت قول الله: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفيّ:

وإنّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ فاجِرٍ

لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ

حدثنا سعيد بن يحيى، قال: ثنا حفص بن غياث، عن الأجلح، عن عكرِمة، قوله: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: لا تلبسها على غدرة، ولا على فجرة ثم تمثَّل بشعر غيلان بن سلمة هذا.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، قال: ثنا سفيان، عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن عكرِمة ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: لا تلبس ثيابك على معصية، ألم تسمع قول غيلان بن سَلَمَة الثقفيّ:

وإنّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ فاجِرٍ

لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أتَقَنَّعُ

حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: من الإثم، ثم قال: نقيّ الثياب في كلام العرب.

حدثنا سعيد بن يحيى، قال: ثنا حفص بن غياث القاضي، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس، قوله: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: في كلام العرب: نقيّ الثياب.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: من الذنوب.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: من الذنوب.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: هي كلمة من العربية كانت العرب تقولها: طهر ثيابك: أي من الذنوب.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) يقول: طهرها من المعاصي، فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد أنه دَنِسَ الثياب، وإذا وفى وأصلح قالوا: مطهَّر الثياب.

حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: من الإثم.

قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) قال: من الإثم.