الإحصائيات

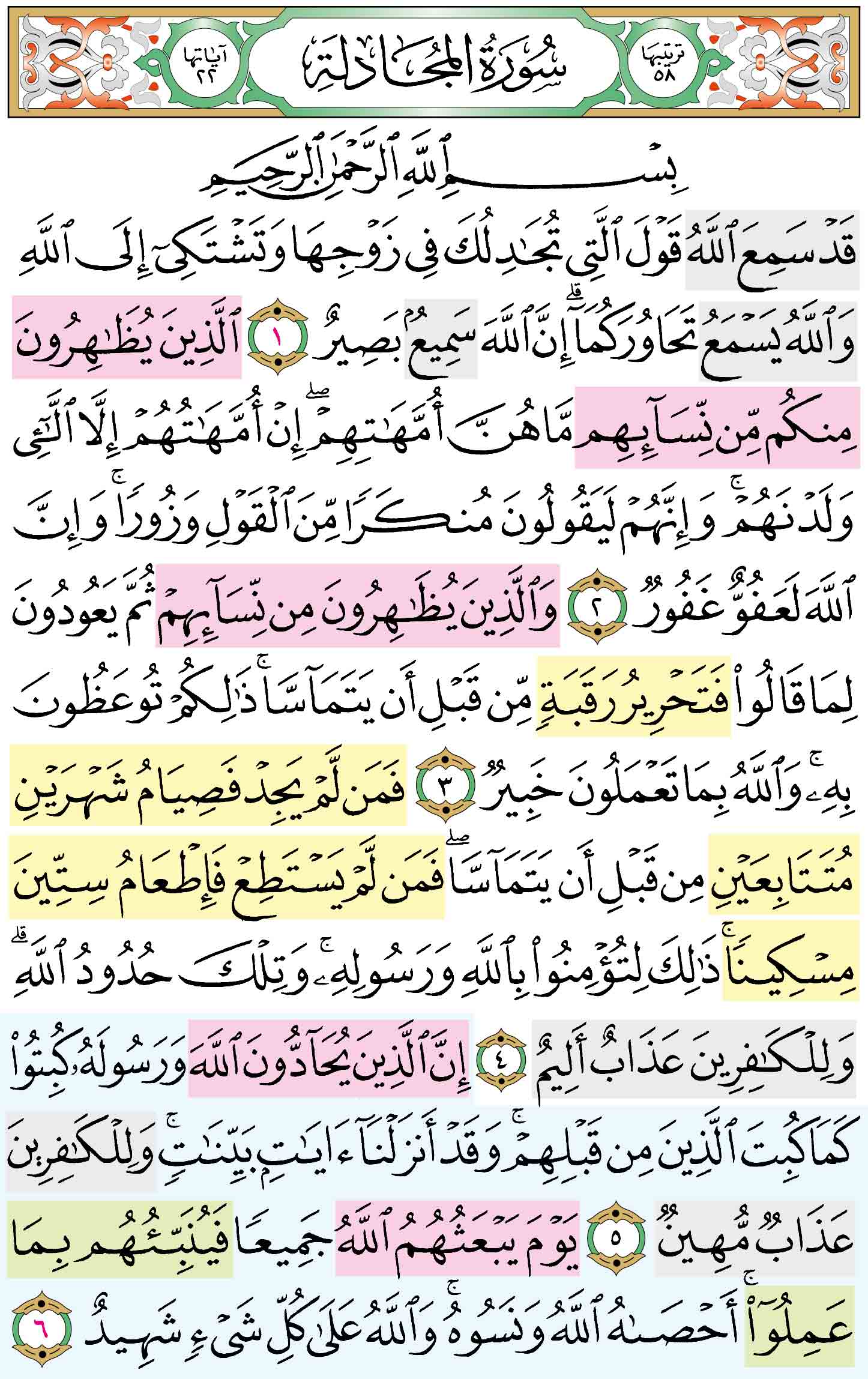

سورة المجادلة

| ترتيب المصحف | 58 | ترتيب النزول | 105 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 3.50 |

| عدد الآيات | 22 | عدد الأجزاء | 0.00 |

| عدد الأحزاب | 0.00 | عدد الأرباع | 1.40 |

| ترتيب الطول | 47 | تبدأ في الجزء | 28 |

| تنتهي في الجزء | 28 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 12/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (1) الى الآية رقم (4) عدد الآيات (4)

قصَّةُ المجُادِلَةِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ التي ظاهرَ منها زوجُها أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فجاءتْ تشتكي إلى النَّبي ﷺ، فاستجابَ اللهُ لها ونزلتْ الآياتُ في حُكمِ الظِّهارِ وكفِّارتِه.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (5) الى الآية رقم (6) عدد الآيات (2)

بعدَ بيانِ أحكامِ الظِّهارِ ذكرَ اللهُ هنا ما يلحقُ المخالفينَ لأحكامِ اللهِ من خزيٍ وهوانٍ في الدُّنيا وعذابٍ في الآخرةِ، وبَيَّنَ أنَّهُ تعالى مُطَّلعٌ عليهم وعلى أعمالِهم.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة المجادلة

الولاء للمؤمنين والبراء ممن حاد الله ورسوله/ تربية المؤمنين على الالتزام بحدود الله السميع العليم

أولاً : التمهيد للسورة :

- • الوقفة الأولى: الظهار:: الوقفة الأولى أسرية ؛ لأن سلامة الأسرة تعنى سلامة المجتمع، ولن يقوى مجتمع يتكون من أسرٍ مهلهلة. تبدأ السورة بأسرة معرضة للتفكك؛ رجل قال لزوجته: «أنت علي كظهر أمي»، وهذا معناه أن تحْرُم عليه، فلا يقربها في الفراش ولا يعطيها حقها، ظلم شديد للمرأة، وعادة من أقبح العادات الجاهلية التي كانت لا تزال موجودة في مجتمع المدينة، فنزلت آيات السورة لتعطي للمرأة حقها من فوق سبع سماوات: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱلله قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱلله وَٱلله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ ٱلله سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (1). ثم تضع الآيات حلًا لمن يقع في الظهار، ومن حجم الكفارة نعلم كبر الذنب الذي يمارسه مرتكب فِعلة الظهار، ثلاثة أمور على الترتيب لا التخيير، ولا يحق للرجل مس امرأته قبل ذلك.

- • الوقفة الثانية: النجوى:: والتناجي هو الكلام سرًا بين اثنين فأكثر، وتحريمه إذا كان تناجيًا بالإثم والعدوان، وهذا دأب اليهود والمنافقين: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ... فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...﴾ (8-9).

- • الوقفة الثالثة: آداب المجلس:: وهنا دعوة لتبادل الاحترام بين أفراد المجتمع، ومعرفة حق وجهاء المجتمع؛ كأصحاب السابقة والعلماء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا ...﴾ (11).

- • الوقفة الرابعة: أدب مناجاة الرسول:: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ...﴾ (12).

- • الوقفة الخامسة: الولاء الكامل لله والتبرؤ من أعدائه:: ﴿لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱلله وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱلله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءابَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ ...﴾ (22)، كلام شديد ولهجة قوية، إياك أن تحب من يعادي دينك، الأمر ليس فقط متعلقًا بأفعالك، بل حتى بمشاعرك القلبية، ولا بد من التذكير أن الحديث هنا مختص بالمناهج والحضارات التي تعادي الإسلام، فلو كانوا غير مؤذين أو محاربين فلا بأس من التعامل معهم، كما سنرى في سورة الممتحنة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «المجادلة» (بكسر الدال وفتحها).

- • معنى الاسم :: المجادَلة (بالفتح): المناظرة والمخاصمة، والمجادِلة (بالكسر): اسم فاعل للمرأة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها.

- • سبب التسمية :: لأَنَّهَا افْتُتِحَتْ بِقَضِيَّةِ مُجَادَلَةِ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ لَدَى النبي صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ مُظَاهَرَةِ زَوْجِهَا.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سُورَةُ قَدْ سَمِعَ»، و«سُورَةُ الظِّهَارِ».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: مراقبة الله تعالى.

- • علمتني السورة :: سعة علم الله وإحاطته للأصوات: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾ (1).

- • علمتني السورة :: إذا أصابك هم أو حزن فتوجه إلى الله: ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾

- • علمتني السورة :: أن الله حرم التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ...﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ».

وسورة المجادلة من المفصل الذي فُضِّل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «...وإنَّ لكلّ شيءٍ لُبابًا، وإنَّ لُبابَ القُرآنِ المُفَصَّلُ».

وسورة المجادلة من المفصل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة المجادلة هي السورة الوحيدة التي تكرر في جميع آياتها لفظ الجلالة (الله).

• بسورة المجادلة يبدأ النصف الثاني للقرآن الكريم بحسب عدد سوره البالغة 114 سورة، فمن الفاتحة إلى الحديد 57 سورة، ومن المجادلة إلى الناس 57 سورة أيضًا.

• ويلاحظ أن النصف الأول لعدد سور القرآن استغرق تسعة أعشار القرآن (90%)، بينما النصف الثاني من عدد سور القرآن استغرق عُشْر القرآن (10%) فقط، وهذا يدل على أن سور القرآن روعي في ترتيبها طول السورة في الغالب.

• سورة المجادلة أُولَى سور الجزء الـ 28، والذي سُمِّي بما افتتحت به سورة المجادلة: (قد سمع)، وهذا الجزء يحتوي على 9 سور: تبدأ بالمجادلة وتنتهي بالتحريم، وكلها سور مدنية، وهي تهتم بأحداث السيرة في العهد المدني والتشريع الإسلامي؛ كما هو شأن القرىن المكي.

• من اللافت للنظر أنَّ هذا الجزء الـ (28) ابتدأ بقصة امرأة -خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ- في أول سورة المجادلة، وانتهى بذكر نماذج نسائية -امرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون، ومريم بنت عمران- في آخر سورة التحريم.

• وأيضًا السورة قبل الأخيرة هي: سورة الطلاق، والطلاق متعلق بالمرأة.

• والسورة الثالثة في الجزء هي: الممتحنة، وجَاءَتْ فِيهَا آيَةُ امْتِحَانِ إِيمَانِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَأْتِينَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرَاتٍ إِلَى الْمَدِينَةِ.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نراقب الله تعالى دائمًا.

• أن نعرض مشكلاتنا الأسرية المعضلة على صاحب علم وحكمة: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (1).

• أن نتذكَّر هذه الآية في كلِّ حوارٍ لنا: ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ (1).

• أن نحذر من تعدى حدود الله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (4).

• ألا نحتقر ذنبًا؛ لأن الاحتقار يقود لنسيان الاستغفار: ﴿أَحْصَاهُ اللَّـهُ وَنَسُوهُ﴾ (6).

• أن نحسن القول والعمل؛ لأننا سننبأ بكل أعمالنا يوم القيامة: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ...ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (7).

• أن ندعو لمن علمونا لصبرهم على تعليمنا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (12).

• أن نحرص على اتِّباعِ سُنَّةِ النَّبي: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ﴾ (13).

• أن نحذر من موالاة الكفار: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِم ...﴾ (14).

• ألا نوالي من حارب الله ورسوله، ولو كانوا من الأقربين: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ...﴾ (22).

تمرين حفظ الصفحة : 542

مدارسة الآية : [1] :المجادلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي .. ﴾

التفسير :

نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته [إلى الله، وجادلته]إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه، بعد الصحبة الطويلة، والأولاد، وكان هو رجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررت ذلك، وأبدت فيه وأعادت.

فقال تعالى:{ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} أي:تخاطبكما فيما بينكما،{ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، على تفنن الحاجات.

{ بَصِيرٌ} يبصر دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] سيزيل شكواها، ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها، وحكم غيرهاعلى وجه العموم.

مقدمة وتمهيد

1- سورة «المجادلة» - بفتح الدال وكسرها والثاني أظهر، لأن افتتاح السورة في المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها-.

وهذه السورة: هي السورة الثامنة والخمسون في ترتيب المصحف، أما ترتيبها في النزول فكان بعد سورة «المنافقون» ، وقبل سورة «التحريم» .

وعدد آياتها ثنتان وعشرون آية في المصحف الكوفي والبصري والشامي، وإحدى وعشرون آية في المصحف المكي والمدني.

2- وهي من السور المدنية الخالصة. ومن قال بأن فيها آيات مكية، لم يأت بدليل يعتمد عليه في ذلك.

قال القرطبي: «هذه السورة مدنية في قول الجميع، إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني، وباقيها مكي. وقال الكلبي: نزل جميعها بالمدينة. غير قوله- تعالى-:

ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ نزلت بمكة» .

3- وقد افتتحت سورة «المجادلة» بالحديث عن المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وقد أصدر- سبحانه- حكمه العادل في مسألتها، مبينا حكم الظهار فقال- تعالى-: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ.

4- ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الذين يحادون الله ورسوله فبينت سوء عاقبتهم، لأن الله- تعالى- لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فهو- سبحانه- ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ، وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ، وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ

مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

5- ثم وجه- سبحانه- ثلاثة نداءات إلى المؤمنين، أمرهم في أول نداء بأن يتناجوا بالبر والتقوى.. وأمرهم في النداء الثاني أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس.. وأمرهم في النداء الثالث إذا ما ناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة.

قال- تعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً، ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

6- وبعد أن عجبت السورة الكريمة من أحوال المنافقين، وبينت سوء عاقبتهم، وكيف أن الشيطان قد استحوذ عليهم، فأنساهم ذكر الله.

بعد كل ذلك ختمت السورة الكريمة ببيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين وببيان صفاتهم الكريمة، فقال- عز وجل- لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

7- هذا، والمتأمل في سورة المجادلة، يراها قد بينت حكم الظهار، وأبطلت ما كان شائعا من أن الرجل إذا ظاهر من زوجته لا تحل له.. وساقت جانبا من فضل الله- تعالى- على عباده، حيث أجاب دعاء امرأة قد اشتكت إليه، وقضى في مساءلتها قبل أن تقوم من مكانها، وهي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في شأن زوجها.

كما يراها قد كشفت القناع عن المنافقين، وفضحتهم على أقوالهم الباطلة، وأفعالهم الذميمة، وموالاتهم لأعداء الله ورسوله.

كما يراها قد ساقت ألوانا متعددة من الآداب التي يجب على المؤمنين أن يتحلوا بها، وبشرتهم برضا الله- تعالى- عنهم، متى أخلصوا له- سبحانه- العبادة والطاعة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات منها ما أخرجه الإمام أحمد عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خولة بنت ثعلبة قالت : فىَّ والله وفى - زوجى - أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة .

قالت : " كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، قالت : فدخل على يوما فراجعته بشىء فغضب ، فقال : أنت على كظهر أمى .

قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة ، ثم رجع ، فإذا هو يريدنى عن نفسى ، فقالت له : كلا والذى نفس خوله بيده لا تخلص إلىَّ ، وقلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه .

قالت : فواثبنى ، فامتنعت عنه ، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى .

ثم خرجت إلى بعض جاراتى ، فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلست بين يديه ، فذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ما لقيت من زوجى ، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه .

قالت : فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " يا خويلة ، ابن عمك شيخ كبير فاتى الله فيه " .

قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فىَّ قرآن ، فتغشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتغشاه ، ثم سرى عنه ، فقال لى : " يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا " . ثم قرأ على هذه الآيات " .

وفى رواية : " أنها أتت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت له : يا رسول الله ، إن أوساً تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى ، فلما خلا سنى ، ونثرت بطنى ، جعلنى عليه كأمه ، وتركنى إلى غير أحد ، فإن كنت تجد لى رخصة يا رسول الله فحدثنى بها .

فقال - صلى الله عليه وسلم - : " ما أمرت بشىء فى شأنك حتى الآن " وفى رواية أنه قال لها : " ما أراك إلا قد حرمت عليه " .

فقالت : يا رسول الله ، إنه ما ذكر طلاقا ، وأخذت تجادل النبى - صلى الله عليه وسلم - ثم قالت : اللهم إنى أشكو إليك فافتى ، وشدة حالى ، وإنلى من زوجى أولاداً صغاراً ، إن ضمَّهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلى جاعوا .

قالت : وما برحت حتى نزل القرآن ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " يا خولة أبشرى " ثم قرأ على هذه الآيات " .

و " قد " فى قوله - تعالى - : ( قَدْ سَمِعَ . . . ) ؟

قلت : " معناه التوقع ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله - تعالى - مجادلتها وشكواها ، وينزل فى ذلك ما يفرج كربها " .

والسماع فى قوله - تعالى - : ( سَمِعَ ) بمعنى علم الله - تعالى - التام بما دار بين تلك المرأة ، وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - سبحانه - لشكواها ، وحكمه فى تلك المسألة ، بما يبطل ما كان شائعاً بشأنها قبل نزول هذه الآية .

وقوله : ( تُجَادِلُكَ ) من المجادلة ، وهى المفاوضة على سبيلا المغالبة والمنازعة ، وأصلها من جدلت الحبل : إذا أحكمت فتله .

وقوله : ( تشتكي ) من الشكو ، وأصله فتح الشَّكوة - وهى سقاء صغير يجعل فيه الماء - وإظهار ما فيها ، ثم شاع هذا الاستعمال فى إظهار الإنسان لما يؤلمه ويؤذيه ، وطلب إزالته .

والمعنى : قد سمع الله - تعالى - سماعا تاما ، قول هذه المرأة التى تجادلك - أيها الرسول الكريم - فى شأن ما دار بينها وبين زوجها ، وفيما صدر عنه فى حقها من الظهار ، وسمع - سبحانه - شكواها إليه ، والتماسها منه - عز وجل - حل قضيتها ، وتفريج كربتها ، وإزالة ما نزل بها من مكروه .

وقال - سبحانه - ( التي تُجَادِلُكَ ) بأسلوب الاسم الموصول للإشعار بأنها كانت فى نهاية الجدال والشكوى ، وفى أقصى درجات التوكل على ربها ، والأمل فى تفريج كربتها ، رحمة بها وبزوجها وبأبنائها .

وقوله - سبحانه - : ( للَّهِ والله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ ) جملة حالية ، والتحاور : مراجعة الكلام من الجانبين . يقال : حاور فلان فلانا فى الكلام إذا راجعه فيما يقوله .

أى : والحال أن الله - تعالى - يسمع ما يدور بينك - أيها الرسول الكريم - وبين تلك المرأة ، من مراجعة فى الكلام ، ومن أخذ ورد فى شأن قضيتها .

والمقصود بذلك ، بيان الاعتناء بشأن هذا التحاور ، والتنويه بأهميته ، وأنه - تعالى - قد تكرم وتفضل بإيجاد التشريع الحكيم لحل هذه القضية .

وعبر - سبحانه - بصيغة المضارع ، لزيادة التنويه بشأن ذلك التحاور ، واستحضار صورته فى ذهن السامع ، ليزداد عظة واعتبارا .

وجملة : ( تَحَاوُرَكُمآ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) تذييل قصد به التعليل لما قبله بطريق التحقيق .

أى : أنه - سبحانه - يسمع كل المسموعات ، ويبصر كل المبصرات ، على أتم وجه وأكمله ، ومن مقتضيات ذلك ، أن يسمع تحاوركما ، ويبصر ما دار بينكما .

قال القرطبة : " أخرج ابن ماجة أن عائشة - رضى الله عنها - قالت : " تبارك الذى وسع سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى على بعضه ، وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى تقول : يا رسول الله!! أكل شبابى ، ونثرت له بطنى ، حتى إذا كبر سنى . . . ظاهر منى!! اللهم إنى أشكو إليك .

وفى البخارى عن عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله - تعالى - : ( قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ ) .

تفسير سورة المجادلة وهي مدنية .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلمه وأنا في ناحية البيت ، ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله ، عز وجل : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) إلى آخر الآية

وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فقال : وقال الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، فذكره ، وأخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير من غير وجه ، عن الأعمش به .

وفي رواية لابن أبي حاتم ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى علي بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تقول : يا رسول الله ، أكل شبابي ، ونثرت له بطني ، حتى إذا كبرت سني ، وانقطع ولدي ، ظاهر مني ، اللهم إني أشكو إليك . قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) وقال : وزوجها أوس بن الصامت .

وقال ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة : هو أوس بن الصامت - وكان أوس امرأ به لمم ، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته ، وإذا ذهب لم يقل شيئا . فأتت رسول الله تستفتيه في ذلك ، وتشتكي إلى الله ، فأنزل الله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) الآية .

وهكذا روى هشام بن عروة ، عن أبيه : أن رجلا كان به لمم ، فذكر مثله .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة ، حدثنا جرير - يعني ابن حازم - قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة عمر - يقال لها : خولة بنت ثعلبة - وهو يسير مع الناس ، فاستوقفته ، فوقف لها ، ودنا منها ، وأصغى إليها رأسه ، ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، حبست رجالات قريش على هذه العجوز ؟ ! قال : ويحك ! وتدري من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات ، هذه خولة بنت ثعلبة ، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلى أن تحضر صلاة فأصليها ، ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها

هذا منقطع بين أبي يزيد ، وعمر بن الخطاب ، وقد روي من غير هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى ، حدثنا زكريا عن عامر قال : المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت ، وأمها معاذة التي أنزل الله فيها : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) [ النور : 33 ]

صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت .

القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ) يا محمد، ( قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا )، والتي كانت تجادل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في زوجها امراة من الأنصار.

واختلف أهل العلم في نسبها واسمها، فقال بعضهم: خولة بنت ثعلبة، وقال بعضهم: اسمها خُوَيلة بنت ثعلبة.

وقال آخرون: هي خويلة بنت خويلد .وقال آخرون: هي خويلة بنت الصامت. وقال آخرون: هي خويلة ابنة الدليج وكانت مجادلتها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في زوجها، وزوجها أوس بن الصامت، مراجعتها إياه في أمره، وما كان من قوله لها: أنت عليّ كظهر أمي، ومحاورتها إياه في ذلك، وبذلك قال أهل التأويل، وتظاهرت به الرواية.

* ذكر من قال ذلك، والآثار الواردة به:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود، قال: سمعت أبا العالية يقول: " إن خويلة ابنة الدليج أتت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وعائشة تغسل شقّ رأسه، فقالت: يا رسول الله، طالت صحبتي مع زوجي، ونفضت &; 23-220 &; له بطني، وظاهر مني؛ فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: حَرُمْتِ عَلَيْهِ، فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، ثم قالت: يا رسول الله طالت صحبتي، ونفضت له بطني، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: حَرُمْتِ عَلَيْهِ، فجعل إذا قال لها: حرمت عليه، هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي، قال: فنـزل الوحي، وقد قامت عائشة تغسل شقّ رأسه الآخر، فأومأت إليها عائشة أن اسكتي، قالت: وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا نـزل عليه الوحي أخذه مثل السبات، فلما قضى الوحي، قال: ادْعي زَوْجَكِ، فَتَلاها عَلَيْهِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) ... إلى قوله: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا : أي يرجع فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا : أَتَسْتَطِيْعُ رَقَبَةً؟ قال: لا قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قال: يا رسول الله، إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خشيت أن يعشو بصري؛ قال: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قال: أتَسْتَطيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا؟ قال: لا يا رسول الله إلا أن تعينني، فأعانه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فأطعم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذُكر لنا أن خويلة ابنة ثعلبة، وكان زوجها أوس بن الصامت قد ظاهر منها، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: ظاهر مني زوجي حين كبر سني، ورقّ عظمي، فأنـزل الله فيها ما تسمعون ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ )، فقرأ حتى بلغ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يريد أن يغشى بعد قوله ذلك، فدعاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال له: أتَسْتَطِيعُ أنْ تُحَرَّرَ مُحَرَّرًا؟ قال: مالي بذلك يدان، أو قال: لا أجد، قال: أتَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: لا والله; إنه إذا أخطأه المأكل كل يوم مرارا يكلّ بصره، قال: أتَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا؟ قال: لا والله، إلا أن تعينني منك بعون وصلاة. &; 23-221 &; قال بشر، قال يزيد: يعني دعاء؛ فأعانه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بخمسة عشر صاعا، فجمع الله له، والله غفور رحيم.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) قال: ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة ابنة ثعلبة قالت: يا رسول كبر سني، ورقّ عظمي، وظاهر مني زوجي، قال: فأنـزل الله وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ... إلى قوله: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ، يريد أن يغشى بعد قوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فدعاه إليه نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: هَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قال: لا؛ قال: أفَتَسْتَطيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: إنه إذا أخطأه أن يأكل كلّ يوم ثلاث مرّات يكلّ بصره؛ قال: أتَسْتَطيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا؟ قال: لا إلا أن يعينني فيه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بعون وصلاة، فأعانه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بخمسة عشر صاعا، وجمع الله له أمره، والله غفور رحيم.

حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن أبي حمزة، عن عكرِمة، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت عليّ كظهر أمي حَرُمت في الإسلام، فكان أوّل من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت، وكانت تحته ابنة عمّ له، يقال لها خُوَيلة بنت خُوَيلد، وظاهر منها، فأُسْقِطَ في يديه، وقال: ما أراك إلا قد حَرُمْتِ عليّ، وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلقي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قال: فأتت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فوجدتْ عنده ماشطة تمشُط رأسه، فأخبرته، فقال: يا خُوَيْلَةُ ما أمِرْنا فِي أمْرِكِ بِشَيْءٍ، فأنـزل الله على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: يا خُوَيْلَةُ أبْشِرِي، قالت: خيرا، قال: فقرأ عليها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) .... &; 23-222 &; إلى قوله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قالت: وأيُّ رقبة لنا، والله ما يجد رقبة غيري، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرّات لذهب بصره، قال: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها، قال: فرعاه بشطر وَسْق ثلاثين صاعا، والوَسْق ستون صاعا، فقال: لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينا وَلِيُرَاجِعْكِ".

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) ... إلى قوله: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وذلك أن خولة بنت الصامت امرأة من الأنصار ظاهر منها زوجها، فقال: أنت عليّ مثلُ ظهر أمي، فأتت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقالت: إن زوجي كان تزوّجني، وأنا أحَبّ (1) ، حتى إذا كبرتُ ودخلت في السنّ، قال: أنت عليّ مثل ظهر أمي، فتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رُخصة يا رسول الله تنْعَشني وإياه بها فحدثني بها، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما أُمِرْتُ فِي شأْنِكِ بِشَيْءٍ حتى الآنَ، وَلَكِنْ ارْجِعي إلى بَيْتِكِ، فإنْ أُومَرْ بِشَيْءٍ لا أغْمِمْهُ عَلَيْكِ إنْ شَاءَ اللهُ، فرجعت إلى بيتها، وأنـزل الله على رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الكتاب رخصتها ورخصة زوجها( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) ... إلى قوله: وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، فأرسل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى زوجها؛ فلما أتاه، قال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما أرَدْتَ إلى يَمِينِكَ الَّتِي أقْسَمْتَ عَلَيْها؟ فقال: وهل لها كفَّارة؟ فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُعْتِقَ رَقَبَهً؟ " قال: إذًا يذهب مالي كله، الرقبة غالية وأنا قليل المال، فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ؟ قال: لا والله، لولا أني آكل في اليوم &; 23-223 &; ثلاث مرّات لكلّ بصري، فقال له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: هَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا؟ " قال: لا والله، إلا أن تعينني على ذلك بعون وصلاة، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنّي مُعِينُكَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعا، وأنا دَاعٍ لَكَ بالبَرَكَةِ، فأصلح ذلك بينهما.

قال: وجعل فيه تحرير رقبة لمن كان مُوسرا، لا يكفر عنه إلا تحرير رقبة إذا كان موسرا، من قبل أن يتماسا، فإن لم يكن موسرا فصيام شهرين متتابعين، لا يصلح له إلا الصوم إذا كان معسرا، إلا أن لا يستطيع، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وذلك كله قبل الجماع.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن أبي معشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي، قال: كانت " خولة ابنة ثعلبة تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا به لمم، فقال في بعض هجراته (2) أنت عليّ كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليّ، قالت: لا تقل ذلك، فوالله ما أحبّ الله طلاقا. قالت: ائت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فسله، فقال: إني أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذا، فقالت: فدعني أن أسأله، فقال لها: سليه؛ فجاءت إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: يا نبيّ الله إن أوس بن الصامت أبو ولدي، وأحبّ الناس إليّ، قد قال كلمة، والذي أنـزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا، قال: أنت عليّ كظهر أمي، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما أرَاكِ إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ، قالت: لا تقل ذلك يا نبيّ الله، والله ما ذكر طلاقا، فرادّت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مرارا، ثم قالت: اللهمّ إني أشكو اليوم شدّة حالي ووحدتي، وما يشقّ عليّ من فراقه، اللهمّ فأنـزل على لسان نبيك، فلم ترم (3) مكانها، حتى أنـزل الله ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ )، إلى أن ذكر الكفارات، فدعاه النبيّ &; 23-224 &; صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: أعْتِقْ رَقَبَةً، فقال: لا أجد، فقال: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ قال: لا أستطيع، إني لأصوم اليوم الواحد فيشقّ عليّ؛ قال: أطعمْ سِتِّينَ مِسْكِينا، قال: أما هذا فَنَعَمْ".

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر عن أبي إسحاق ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) قال: نـزلت في امرأة اسمها خولة، وقال عكرِمة: اسمها خويلة ابنة ثعلبة، وزوجها أوس بن الصامت جاءت النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " ما أرَاكِ إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، وهو حينئذ يغسل رأسه، فقالت: انظر جُعلت فداك يا نبيّ الله، فقال: ما أرَاكِ إلا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ، فقالت: انظر في شأني يا رسول الله، فجعلت تجادله، ثم حوّل رأسه ليغسله، فتحوّلت من الجانب الآخر، فقالت: انظر جعلني الله فداك يا نبيّ الله، فقالت الغاسلة: أقصري حديثك ومخاطبتك يا خويلة، أما ترين وجه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم متربدا ليوحى إليه، فأنـزل الله ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) ...، حتى بلغ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ، قال قتادة: فحرمها، ثم يريد أن يعود لها فيطأها، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...، حتى بلغ: بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . قال أيوب: أحسبه ذكره عن عكرِمة، أن الرجل قال: يا نبيّ الله ما أجد رقبة، فقال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " ما أنا بِزَائِدِكَ، فأنـزل الله عليه: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، فقال: والله يا نبيّ الله ما أطيق الصوم، إني إذا لم آكل في اليوم كذا وكذا أكلة لقيت ولقيت، فجعل يشكو إليه، فقال: ما أنا بِزَائِدِكَ، فنـزلت: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، قال: ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله الله عزّ وجلّ( الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) قال: تجادل محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فهي تشتكي إلى الله عند كبره وكبرها، حتى انتفض وانتفض رحمها.

&; 23-225 &;

حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: ( الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) قال: محمدا في زوجها قد ظاهر منها، وهي تشتكي إلى الله، ثم ذكر سائر الحديث نحوه.

حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبان العطار، قال: ثنا هشام بن عروة، عن عروة، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إليّ تسألني عن خويلة ابنة أوس بن الصامت، وإنها ليست بابنة أوس بن الصامت، ولكنها امرأة أوس، وكان أوس امرأ به لمم، وكان إذا اشتدّ به لممه تظاهر منها، وإذا ذهب عنه لممه لم يقل من ذلك شيئا، فجاءت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم تستفتيه وتشتكي إلى الله، فأنـزل الله ما سمعت، وذلك شأنهما.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدّث عن معمر بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خويلة امرأة أوس بن الصامت قالت: كان بيني وبينه شيء، تعنى زوجها، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، ثم خرج إلى نادي قومه، ثم رجع فراودني عن نفسي، فقالت: كلا والذي نفسي بيده، حتى ينتهي أمري وأمرك إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فيقضي فيّ وفيك أمره، وكان شيخا كبيرا رقيقا، فغلبته بما تغلب به المرأة القوية الرجل الضعيف، ثم خرجت إلى جارة لها، فاستعارت ثيابها، فأتت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى جلست بين يديه، فذكرت له أمره، فما برحت حتى أنـزل الوحي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثم قالت: لا يقدر على ذلك، قال: إنا سنعينه على ذلك بفرق من تمر، قلت: وأنا أعينه بفرق آخر، فأطعم ستين مسكينا.

حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن تميم، عن عروة، عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها، &; 23-226 &; ما أسمع ما تقول، فأنـزل الله عزّ وجلّ: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) ... إلى آخر الآية.

حدثني عيسى بن عثمان الرملي، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أسمع بعض كلامها، ويخفى عليّ بعض كلامها، إذ أنـزل الله ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) .

حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الزبير، قال، قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء، إني لأسمع كلام خولة ابنة ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهمّ إني أشكو إليك، قال: فما برحت حتى نـزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) قال: زوجها أوس بن الصامت.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، قالت: الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة تشتكي زوجها إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فيخفى عليّ أحيانا بعض ما تقول، قالت: فأنـزل الله عزّ وجلّ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) .

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت، وكان امرأ به لمم، وكان إذا اشتدّ به لممه ظاهر من امرأته، فأنـزل الله عزّ وجلّ آية الظهار.

&; 23-227 &;

حدثني يحيى بن بشر القرقساني، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي، قال: ثنا خَصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان ظهار الجاهلية طلاقا، فأول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت من امرأته الخزرجية، وهي خولة بنت ثعلبة بن مالك؛ فلما ظاهر منها حسبت أن يكون ذلك طلاقا، فأتت به نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقالت: يا رسول الله إن أوسا ظاهر مني، وإنا إن افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه، وقدمت صحبته; فهي تشكو ذلك وتبكي، ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنـزل الله عزّ وجلّ: ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) .... إلى قوله: وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، فدعاه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: أتَقْدِرْ عَلى رَقَبَةٍ تُعْتُقها؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما أقدر عليها، فجمع له رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حتى أعتق عنه، ثم راجع أهله.

وذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَاوِرُكَ فِي زَوْجِهَا ) .

وقوله: ( وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ) يقول: وتشتكي المجادلة ما لديها من الهمّ بظهار زوجها منها إلى الله، وتسأله الفرج.( وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) يعني: تحاور رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، والمجادلة خولة ابنة ثعلبة.( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) يقول تعالى ذكره: إن الله سميع لما يتجاوبانه ويتحاورانه، وغير ذلك من كلام خلقه، بصير بما يعلمون ويعمل جميع عباده.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[1] سورة المجادلة ورد في كل آية منها اسم الجلالة (الله)، دون الربوبية (رب)، وقد ورد 40 مرة، وهو -أي اسم الجلالة (الله)- يغلب وروده في مقام الأحكام الشرعية، ومقام تربية المهابة.

وقفة

[1] عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: «ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ, فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ, وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ, وَيَقُولُ: «اتَّقِي اللهَ, فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ», فَمَا بَرِحْتُ, حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾, فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً, قَالَتْ: لاَ يَجِدُ, قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ, قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا, قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ, قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ, قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ, اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا, وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ» [أبو داود 2214، وحسنه الألباني].

وقفة

[1] عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهِيَ تَقُولُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ»، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾» [ابن ماجه 2063، وصححه الألباني]، وَسِعَ سَمْعُهُ: أي يدرك كل صوت، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ: تريد أنها تشكو سرًا حتى يخفى عليها بعضه، وأنا حاضرة كلامها، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي: أي أكثرت له الأولاد، تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده.

وقفة

[1] عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلاَمُهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾» [النسائي 6/168، وصححه الألباني].

وقفة

[1] ما أجمل تدبر عائشة رضي الله عنها! إحساس ومعايشة.

وقفة

[1] سمع سبحانه شكوى امرأة واحدة لزوجها؛ سيسمع شكواك بلا ريب.

عمل

[1] إذا أزعجك تجاهل الناس لكلامك ولشكواك؛ تذكَّر حال امرأة ضعيفة في أطراف المدينة.

عمل

[1] لن يسمع شكواك إلا الله؛ فلا تشكُ لغيره.

وقفة

[1] في الآية بيان لُطْف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم.

وقفة

[1] أثبتت الآية الكريمة أن لله عز وجل سمع، وأنه سبحانه يسمع، وهو سبحانه السميع، ولكنه ليس سمعًا كأسماعنا.

اسقاط

[1] ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله﴾ هل عرفت إلى أين ترفع أناتك وأوجاعك؟ هل عرفت إلى من تلتجئ وتشتكي؟

وقفة

[1] ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله﴾ أنزل الله حكمًا شرعيًّا عامًا للعالمين؛ لأجل امرأة واحدة؛ المسلم عزيز عند الله.

وقفة

[1] ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله﴾ الحوارُ والمراجعة والنقاش والجدال حقٌّ مكفولٌ لكلِّ أحد، على ألاَّ يخرج عن ضوابط الأدب وحُسن التأنِّي.

عمل

[1] ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ اشتكِ إلى الله؛ إن شئت أن لا تخيب.

وقفة

[1] ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ هذا أكبر دافع يدعونا إلى المواصلة، وإن غابت أوجاعنا عن أسمـاع الكثير، وان ألجمت الأوجاع أفواهنا عن الحديث؛ الله يسمع وهذا يكفينا.

وقفة

[1] بينما عمر بن الخطاب يسير على حماره لقيته امرأة فقالت: «قف يا عمر»، فوقف، فأغلظت له القول، فقال رجل: «يا أمير المؤمنين ما رأيت كاليوم!»، فقال: «وما يمنعني أن استمع إليها، وهي التي استمع الله لها، فأنزل فيها ما نزل: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾».

عمل

[1] ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ اعرض مشكلتك الأسرية على طبيب أو مربٍّ أو ناصح؛ لكن لا تشتكي إلا لله.

وقفة

[1] ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ من فنون الدعاء المستجاب: الشكوى بين يدي الله، جلسة عرض حال؛ العبد يتكلم والرب يسمع.

لمسة

[1] ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ ما أدق تعبير القرآن! فالمرأة تجادل رسول الله ﷺ في زوجها، أما شكواها فلا ترفعها إلا إلى الله.

عمل

[1] ﴿تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله﴾ اعرض مشاكلك الزوجية على من أحببت من الناصحين، بشرط أن تكون الشكوى إلى الله لا إليه.

وقفة

[1] ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ لله درها! الجدل معك، ولكن الشكوى إلى الله.

وقفة

[1] ﴿تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله﴾ تفضفض عن حالك للبشر، فيستمعون لك ويشفقون عليك ويتألمون لأجلك، ولكن لن يفرج عنك إلا الله.

وقفة

[1] ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ مهما عظم قدر إنسان ما في نفسك، ومهما كان مشفقًا عليك وناصحًا لك؛ يبقى أن هناك أشياء لا تبث ولا تحكى إلا لله ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾.

وقفة

[1] لحل المشكلات الأسرية المعضلة يحتاج: عرض الأمر على صاحب علم وحكمة، والإلتجاء إلى الله والشكوى إليه ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾.

وقفة

[1] عند الشدائد ينبغي الشكوى إلى الله قبل إنزالها بغيره، اشتكت امرأة زوجها إلى الله، مع أنها أمام رسول الله ﷺ ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾.

عمل

[1] تضرع إلى الله بقولك: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ثم ادع الله بما أهمك، ﴿تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾.

وقفة

[1] ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ ما أعظم توحيد هذه المرأة! رسول الله حيٌّ بين يديها ولكنَّها تشتكي إلى الله.

وقفة

[1] ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ هل عرفت موضع رفع وسماع أنَّاتك وشكواك.

وقفة

[1] ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ شيء مذهل أن تؤمن بأن الله قريب يسمع كل شيء، حتى همس القلوب.

عمل

[1] ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾ ابعث آلامك وهمومك وارفع شكايتك إلى السماء، فهناك من يسمعها، يا رب.

وقفة

[1] ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ رسول الله حي بين يديها فتشكوا إلى الله، هل يعي القبورية هذا النوع من التوحيد.

وقفة

[1] ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ لعلَّها عَلِمتْ أن هناك الكثير مما لا يُقال لأحد، مما لن يُفهم، مما حقُّه أن يبقى حبيسًا في النفس.

وقفة

[1] ﴿وتشتكي إلى الله﴾ الشكوى إلى الله أُنس المؤمن وراحته؛ لأنه العليم بحاله القادر على كشف ضره وتفريج كربه، الشكوى لغيره مذلَّة.

وقفة

[1] ﴿وتشتكي إلى الله﴾ الشكوى أخص من الدعاء، كما تشتكي لأحبِّ حبيب لوعتك؛ اشتك إلى ربك.

وقفة

[1] ﴿وتشتكي إلى الله﴾ تشتكي إلى الله وهي عند النبي ﷺ! ما أعظم التوحيد إذا تمكن من القلب! أين من يدعون الأموات؟!

عمل

[1] تصدق أو ساعد امرأة ضعيفة أو مسكينة أو مظلومة ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـهِ﴾.

وقفة

[1] ﴿وتشتكي إلى الله وَاللَّـهُ يَسْمَعُ﴾ كم هو قريب منا سبحانه! لا يحتاج منا رفع صوت أو واسطات؛ يكفي أن تقول: «يا رب».

وقفة

[1] ﴿وتشتكي إلى الله وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ من انقطع رجاؤه عن الخلق والتجأ إلى ربه يشكو إليه همه وغمه؛ كشف الله عنه ما هو فيه وكفاه وأرضاه.

عمل

[1] ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ الغِيبةُ، النَّميمةُ، الشَّتمُ، السُّخرِيةُ، في كلِّ حوارٍ لك تذكَّرْ هذه الآية.

عمل

[1] ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ حوار كل اثنين -مهما استتر عن العيون- مسموع ومسجل عند الله، فعند كل إساءة أو تجاوز في كلامك تذكر هذه الآية.

عمل

[1] ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ في كل حواراتك تذكر أن الله يسمعك، مهما كان كلامك خفيًّا، حتى لو كان إشارات بالعين واليد؛ فاتَّق الله في كل حواراتك، ولا تجعل الله تعالى أهون السامعين، واستحضر أن الله هو السميع البصير الخبير.

وقفة

[1] ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ الحوار الهادئ الجاد للبحث عن مخرج من الورطات الواقعة أسرع وأسلم الطرق لحل المشكلات والمعضلات، وبخاصة الأسرية.

عمل

[1] ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ مهما حاولت أيها المسلم أن تخفيَ قولك وفعلك عن الناس؛ فإنَّ الله سميعٌ لماَ تقول، بصيرٌ بما تفعل، فإيَّاك وما يسوؤك يوم القيامة.

وقفة

[1] سعة علم الله وإحاطته وسمعه للأصوات ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

عمل

[1] أختي: إذا اشتكيت زوجك فلا تكذبي، فإن الله يسمعك ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

وقفة

[1] نشتكي إلى بعضنا مكر خصومنا، ونهمل شكوانا إلى الذي سمع امرأة تشتكي زوجها، فحال أمتنا أولى ﴿وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾.

وقفة

[1] ﴿إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها، ويرفع بلواها.

وقفة

[1] ﴿إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌ﴾ التعامل مع هذه الأسماء والصفات كما قال الإمام مالك عن الاستواء: «الاستواء معلومٌ، والكيف مجهولٌ، والإيمان به واجبٌ، والسؤال عنه بدعةٌ».

الإعراب :

- ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ: ﴾

- قد حرف تحقيق بمعنى التوقع. سمع: فعل ماض مبني على الفتح. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.

- ﴿ قَوْلَ الَّتِي: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. التي: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ تُجادِلُكَ: ﴾

- الجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هي. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطب-مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

- ﴿ فِي زَوْجِها: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتجادل. و «ها» ضمير متصل-ضمير الغائبة-مبني على السكون في محل جر بالاضافة أي في شأن زوجها. وحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه.

- ﴿ وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «تجادل» وتعرب اعرابها وعلامة رفع الفعل الضمة المقدرة للثقل على الياء. الى الله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بتشتكي.

- ﴿ وَاللهُ يَسْمَعُ: ﴾

- الواو عاطفة. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. يسمع: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وجملة «يسمع» في محل رفع خبر المبتدأ.

- ﴿ تَحاوُرَكُما: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة. و «ما» علامة التثنية.

- ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل يفيد التعليل. الله: اسم «ان» منصوب للتعظيم بالفتحة. سميع بصير: خبرا «ان» مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة. أي يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. أو سميع لقولهما .. بصير بعملهما.'

المتشابهات :

| آل عمران: 181 | ﴿ لَّقَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّـهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ |

|---|

| المجادلة: 1 | ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّـه﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغازِي، قالَ: أخْبَرَنا أبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ الحِيرِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنّى، قالَ: حَدَّثَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عُبَيْدَةَ، قالَ: حَدَّثَنا أبِي، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ: قالَتْ عائِشَةُ: تَبارَكَ الَّذِي وسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إنِّي لَأسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ ويَخْفى عَلَيَّ بَعْضُهُ وهي تَشْتَكِي زَوْجَها إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وهي تَقُولُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أبْلى شَبابِي، ونَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتّى إذا كَبِرَ سِنِّي وانْقَطَعَ ولَدِي ظاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إنِّي أشْكُو إلَيْكَ. قالَتْ: فَما بَرِحَتْ حَتّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهَذِهِ الآياتِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ في زَوْجِها وتَشْتَكِي إلى اللَّهِ﴾ .رَواهُ الحاكِمُ أبُو عَبْدِ اللَّهِ في صَحِيحِهِ، عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ المُزَنِيِّ عَنْ مُطَيْرٍ، عَنْ أبِي كُرَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي عُبَيْدَةَ.أخْبَرَنا أبُو بَكْرِ بْنُ الحارِثِ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو الشَّيْخِ الحافِظُ الأصْفَهانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدانُ بْنُ أحْمَدَ، قالَ: حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ عِيسى الرَّمْلِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا الأعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتِ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَسَّعَ لِسَمْعِ الأصْواتِ كُلِّها، لَقَدْ جاءَتِ المُجادِلَةُ فَكَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأنا في جانِبِ البَيْتِ لا أدْرِي ما تَقُولُ، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ في زَوْجِها﴾ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [1] لما قبلها : بدأت السورةُ بقصَّةِ المجُادِلَةِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ التي ظاهرَ منها زوجُها أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فجاءتْ تشتكي إلى النَّبي صلّى الله عليه وسلّم، فاستجابَ اللهُ لها ونزلتِ الآياتُ في حُكمِ الظِّهارِ وكفَّارتِه، قال تعالى:

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [2] :المجادلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم .. ﴾

التفسير :

{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}

المظاهرة من الزوجة:أن يقول الرجل لزوجته:"أنت علي كظهر أمي"أو غيرها من محارمه، أو "أنت علي حرام"وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ "الظهر"ولهذا سماه الله "ظهارا"فقال:{ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} أي:كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمأنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟ ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال:{ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} أي:قولا شنيعا،{ وزورا} أي:كذبا.

{ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} عمن صدر منه بعض المخالفات، فتداركها بالتوبة النصوح.

ثم شرع- سبحانه- في بيان شأن الظهار في ذاته، وفي بيان حكمه المترتب عليه شرعا فقال: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ، إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ.

وقوله: يَظْهَرُونَ من الظهار، وهو لغة مصدر ظاهر، وهو مفاعلة من الظهر.

قال الآلوسى: والظهار يراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظا باختلاف الأغراض، فيقال: ظاهر زيد عمرا، أى: قابل ظهره بظهره حقيقة، وكذا إذا غايظه ...

وظاهره إذا ناصره باعتبار أنه يقال: قوى ظهره إذا نصره» .

والمراد به هنا: أن يقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمى، قاصدا بذلك تحريم زوجته على نفسه كتحريم أمه عليه.

وكان هذا القول من الرجل لامرأته يؤدى إلى طلاقها منه، بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقيل: إلى طلاقها منه طلاقا مؤبدا لا تحل له بعده.

وقيل: إن هذا القول لم يكن طلاقا من كل وجه، بل كانت الزوجة تبقى بعده معلقة، فلا هي مطلقة، ولا هي غير مطلقة.

و «من» في قوله مِنْ نِسائِهِمْ بيانية، لإفادة أن هذا تشريع عام، وليس خاصا بخولة بنت ثعلبة، التي نزلت في شأنها هذه الآيات.

وجملة: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ قائمة مقام الخبر، ودالة عليه.

والمعنى: الذين يظاهرون منكم- أيها المؤمنون- من نسائهم بأن يقولوا لهن: أنتن علينا كظهر أمهاتنا، مخطئون فيما يقولون، فإن زوجاتهم لسن بأمهاتهم.

إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ أى: ليس أمهاتهم على سبيل الحقيقة والواقع إلا النساء اللائي ولدنهم وأرضعنهم، وقمن برعايتهم في مراحل الطفولة والصبا والشباب.

ثم أكد- سبحانه- هذا المعنى بقوله: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً.

أى: وإن هؤلاء الرجال الذين يقولون لأزواجهم: أنتن علينا كظهور أمهاتنا في الحرمة، ليتفوهون بما هو منكر من القول، في حكم الشرع وفي حكم العقل، وفي حكم الطبع. وفضلا عن كل ذلك فهو قول كاذب وباطل إذ لم يحرم الله- تعالى- الزوجة على زوجها، كما حرم عليه أمه. فعلاقة الأزواج بأمهاتهم، تختلف اختلافا تاما عن علاقتهم بزوجاتهم.

وإذا فالمقصود بهذه الجملة الكريمة: التوبيخ على هذا القول، وهو قول الرجل لزوجته:

أنت على كظهر أمى، وذم من ينطق به، لأنه يعرض مقام الأمهات- وهو مقام في أسمى درجات الاحترام والتبجيل- إلى تخيلات قبيحة تصاحب النطق بهذا الكلام.

وكعادة القرآن الكريم في قرن الترهيب بالترغيب، حتى لا تيأس النفوس من رحمة الله، ختمت الآية الكريمة بما يدل على فضله- تعالى-.

فقال: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ أى: وإن الله- تعالى- لكثير العفو والمغفرة، لمن تاب إليه- سبحانه- وأناب وأقلع عن تلك الأقوال والأفعال التي يبغضها- سبحانه-.

قال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ، ويعقوب قالا : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة ، عن ابن عبد الله بن سلام ، عن خويلة بنت ثعلبة قالت : في - والله - وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة " المجادلة " قالت : كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، قالت : فدخل علي يوما فراجعته بشيء ، فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة بيده ، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت ، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبني وامتنعت منه ، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ، فألقيته عني ، قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتي ، فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلست بين يديه ، فذكرت له ما لقيت منه ، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " يا خويلة ، ابن عمك شيخ كبير ، فاتقي الله فيه " . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن ، فتغشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتغشاه ، ثم سري عنه ، فقال لي : " يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك " . ثم قرأ علي : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ) إلى قوله : ( وللكافرين عذاب أليم ) قالت : فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مريه فليعتق رقبة " . قالت : فقلت يا رسول الله ، ما عنده ما يعتق . قال : " فليصم شهرين متتابعين " . قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير ، ما به من صيام . قال : " فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر " . قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فإنا سنعينه بعرق من تمر " . قالت : فقلت : يا رسول الله ، وأنا سأعينه بعرق آخر ، قال : " فقد أصبت وأحسنت ، فاذهبي فتصدقي به عنه ، ثم استوصي بابن عمك خيرا " . قالت : ففعلت .

ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين ، عن محمد بن إسحاق بن يسار به . وعنده : خولة بنت ثعلبة ، ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : خويلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال ، فالأمر فيها قريب ، والله أعلم .

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة ، فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق ، أو الصيام ، أو الإطعام ، كما قال الإمام أحمد :

حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر الأنصاري قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان ، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ، وأنا لا أقدر أن أنزع ، فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء ، فوثبت عليها ، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت : انطلقوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بأمري . فقالوا : لا والله لا نفعل ; نتخوف أن ينزل فينا - أو يقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقى علينا عارها ، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال : فخرجت حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته خبري . فقال لي : " أنت بذاك " . فقلت : أنا بذاك . فقال : " أنت بذاك " . فقلت : أنا بذاك . قال : " أنت بذاك " . قلت : نعم ، ها أنا ذا فأمض في حكم الله تعالى فإني صابر له . قال : " أعتق رقبة " . قال : فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها . قال : " فصم شهرين " . قلت : يا رسول الله ، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام ؟ قال : " فتصدق " . فقلت : والذي بعثك بالحق ، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاء . قال : " اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك " . قال : فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم ، فادفعوها إلي . فدفعوها إلي .

وهكذا رواه أبو داود ، وابن ماجه ، واختصره الترمذي وحسنه

وظاهر السياق : أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة ، كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل .

قال خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ، وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك ، فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن أوسا ظاهر مني ، وإنا إن افترقنا هلكنا ، وقد نثرت بطني منه ، وقدمت صحبته . وهي تشكو ذلك وتبكي ، ولم يكن جاء في ذلك شيء . فأنزل الله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) إلى قوله : ( وللكافرين عذاب أليم ) فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أتقدر على رقبة تعتقها ؟ " . قال : لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها ؟ قال : فجمع له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أعتق عنه ، ثم راجع أهله رواه ابن جرير

ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه ، والله أعلم .

فقوله تعالى : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) أصل الظهار مشتق من الظهر ، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي ، ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر ، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا ، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف .

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن أبي حمزة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر أمي ، حرمت عليه ، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوسا ، وكان تحته ابنة عم له يقال لها : " خويلة بنت ثعلبة . فظاهر منها ، فأسقط في يديه ، وقال : ما أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك ، قال : فانطلقي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه ، فقال : " يا خويلة ، ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا خويلة ، أبشري " قالت : خيرا . قال فقرأ عليها : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) إلى قوله : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) قالت : وأي رقبة لنا ؟ والله ما يجد رقبة غيري . قال : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) قالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) قالت : من أين ؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها ! قال : فدعا بشطر وسق - ثلاثين صاعا ، والوسق : ستون صاعا - فقال : " ليطعم ستين مسكينا وليراجعك " وهذا إسناد جيد قوي ، وسياق غريب ، وقد روي عن أبي العالية نحو هذا ، فقال ابن أبي حاتم :

حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي ، حدثنا على بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار ، وكان ضرير البصر فقيرا سيئ الخلق ، وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، قال : " أنت علي كظهر أمي " . وكان لها منه عيل أو عيلان ، فنازعته يوما في شيء فقال : " أنت علي كظهر أمي " . فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت عائشة ، وعائشة تغسل شق رأسه ، فقدمت عليه ومعها عيلها ، فقالت : يا رسول الله ، إن زوجي ضرير البصر ، فقير لا شيء له ، سيئ الخلق ، وإني نازعته في شيء فغضب ، فقال : " أنت علي كظهر أمي " ، ولم يرد به الطلاق ، ولي منه عيل أو عيلان ، فقال : " ما أعلمك إلا قد حرمت عليه " ، فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي . قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر ، فدارت معها ، فقالت : يا رسول الله ، زوجي ضرير البصر ، فقير سيئ الخلق ، وإن لي منه عيلا أو عيلين ، وإني نازعته في شيء فغضب ، وقال : " أنت علي كظهر أمي " ، ولم يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إلي رأسه وقال : " ما أعلمك إلا قد حرمت عليه " . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي ؟ قال : ورأت عائشة وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - تغير ، فقالت لها : " وراءك وراءك ؟ " فتنحت ، فمكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غشيانه ذلك ما شاء الله ، فلما انقطع الوحي قال : " يا عائشة ، أين المرأة " فدعتها ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اذهبي فأتني بزوجك " . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو - كما قالت - ضرير البصر ، فقير سيئ الخلق . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أستعيذ بالله السميع العليم ، بسم الله الرحمن الرحيم ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) إلى قوله : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ " . قال : لا . قال : " أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " . قال : والذي بعثك بالحق ، إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري . قال : " أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ " . قال : لا إلا أن تعينني . قال : فأعانه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أطعم ستين مسكينا " . قال : وحول الله الطلاق ، فجعله ظهارا .

ورواه ابن جرير ، عن ابن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن داود ، سمعت أبا العالية فذكر نحوه ، بأخصر من هذا السياق

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية ، فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر ، وجعل في الظهار الكفارة . رواه ابن أبي حاتم بنحوه .

وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله : ( منكم ) فالخطاب للمؤمنين ، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ، واستدل الجمهور عليه بقوله : ( من نسائهم ) على أن الأمة لا ظهار منها ، ولا تدخل في هذا الخطاب .

وقوله : ( ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) أي : لا تصير المرأة بقول الرجل : " أنت علي كأمي " ، أو " مثل أمي " ، أو " كظهر أمي " ، وما أشبه ذلك ، لا تصير أمه بذلك ، إنما أمه التي ولدته ; ولهذا قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) أي : كلاما فاحشا باطلا ( وإن الله لعفو غفور ) أي : عما كان منكم في حال الجاهلية . وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ، ولم يقصد إليه المتكلم ، كما رواه أبو داود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لامرأته : يا أختي . فقال : أختك هي ؟ " ، فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ; لأنه لم يقصده ، ولو قصده لحرمت عليه ; لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت ، وعمة ، وخالة ، وما أشبه ذلك .

القول في تأويل قوله تعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)

يقول تعالى ذكره: الذين يحرّمون نساءهم على أنفسهم تحريم الله عليهم &; 23-228 &; ظهور أمهاتهم، فيقولون لهنّ: أنتن علينا كظهور أمهاتنا، وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية.

كذلك حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الظهار طلاقا في الجاهلية، الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته أبدا، فأنـزل الله عزّ وجلّ فيه ما أنـزل.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة سوى نافع، وعامة قرّاء الكوفة خلا عاصم: ( يَظَّاهرونَ ) بفتح الياء وتشديد الظاء وإثبات الألف، وكذلك قرءوا الأخرى بمعنى يتظاهرون، ثم أدغمت التاء في الظاء فصارتا ظاءًا مشدّدة. وذكر أنها في قراءة أُبيّ( يَتَظَاهَرونَ )، وذلك تصحيح لهذه القراءة وتقوية لها. وقرأ ذلك نافع وأبو عمرو كذلك بفتح الياء وتشديد الظاء، غير أنهما قرآه بغير ألف: ( يَظَّهَّرونَ ). وقرأ ذلك عاصم ( يُظاهِرُونَ ) بتخفيف الظاء وضم الياء وإثبات الألف.

والصواب من القول في ذلك عندي أن كلّ هذه القراءات متقاربات المعاني. وأما( يَظَّاهَرون ) فهو من تظاهر، فهو يتظاهر. وأما( يَظَّهَّرُونَ ) فهو من تظهَّر فهو يتظهَّر، ثم أدغمت التاء في الظاء فقيل: يظهر. وأما( يُظاهِرُونَ ) فهو من ظاهر يظاهر، فبأية هذه القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ فمصيب.

وقوله: (مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ) يقول تعالى ذكره: ما نساؤهم اللائي يُظاهرن منهنّ بأمهاتهم، فيقولوا لهنّ: أنتن علينا كظهر أمهاتنا، بل هنّ لهم حلال.

وقوله: (إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ ) : لا اللائي قالوا لهن ذلك.

وقوله: (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) يقول جلّ ثناؤه: وإن الرجال ليقولون منكرا من القول الذي لا تُعرف صحته؛ وزورا: يعني كذبا.

كما حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة (مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) قال: الزور: الكذب ، (وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) يقول &; 23-229 &; جلّ ثناؤه: إن الله لذو عفو وصفح عن ذنوب عباده إذا تابوا منها وأنابوا، غفور لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[2] ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم﴾ معالجة الخطأ يبدأ ببيان مخالفة المخطئ للحكم الشرعي والمنهج الصحيح، ثم يذكر المخرج من ذلك.

وقفة

[2] ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ للأمِّ منزلةٌ عظيمة لا تدانيها منزلة، وهي أعظم النَّاس حقًّا على أفلاذ أكبادها، وقد حرستها الشريعة من الابتذال والتشبيه بغيرها، فهلَّا أكرمنا من أكرمها الباري، ورفعنا من رفع شأنها؟!

وقفة

[2] ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ الظهار حرام، بل قالوا: إنه كبيرة؛ لأن فيه إقدامًا على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أخطر من كثير من الكبائر.

وقفة

[2] ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهةِ كونه زورًا؛ أن قوله: «أنتِ عليَّ كظهر أمي» يتضمنُ إخباره عنها بذلك، وإنشاءَه تحريمها؛ فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً، فهو خبرٌ زورٌ وإنشاءٌ منكر؛ فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف.

وقفة

[2] ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ جمعوا بين القول المحرم والكذب! فلنضبط كلامنا بالشرع: ﴿وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا﴾ [النور: 15].

وقفة

[2] ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ قولُ المنكَر والزُّور لا يغير الواقع ولا يطمس الحقيقة؛ إذ الحقائق في بداهتها كالشمس في كبِد السَّماء لا تغطّى بغِربال.

وقفة

[2] كل ما في القرآن العظيم من (الزور): فالكذب مع الشرك, إلا ﴿مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾, فإنه: كذب غير الشرك.

وقفة

[2، 3] ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾، وقال بعده: ﴿وَالذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ لأن الأول خطابٌ للعرب خاصة، وكان طلاقهم في الجاهلية الظهار، والثاني بيان أحكام الظهار للنَّاسِ عامة.

الإعراب :

- ﴿ الَّذِينَ: ﴾

- اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ والجملة الفعلية بعده: صلته لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. منكم: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الاسم الموصول. التقدير: حال كونهم منكم وفيه توبيخ لهم وتهجين لعادتهم في الظهار والميم علامة جمع الذكور. و «من» حرف جر بياني.

- ﴿ مِنْ نِسائِهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيظاهرون. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ: ﴾

- الجملة الاسمية: في محل رفع خبر المبتدأ «الذين» ما: نافية بمنزلة «ليس» أي تعمل عملها. هن: ضمير الغائبات مبني على الفتح في محل رفع اسم «ما» أمهات: خبر «ما» منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ: ﴾

- مخففة غير عاملة نافية بمعنى «ما».أمهات: مبتدأ مرفوع بالضمة. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة

- ﴿ إِلاَّ اللاّئِي: ﴾

- أداة حصر لا عمل لها. اللائي: اسم موصول أي اللواتي أو اللاتي جمع «التي» مبني على السكون في محل رفع خبر.

- ﴿ وَلَدْنَهُمْ: ﴾

- الجملة الفعلية: صلة الموصول لا محل لها من الاعراب وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الاناث. و «هو» ضمير متصل -ضمير النسوة مبني على الفتح-في محل رفع فاعل. و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به.

- ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. ان: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «هم» ضمير الغائبين في محل نصب اسم «ان» اللام لام التوكيد-المزحلقة- يقولون: تعرب اعراب «يظاهرون» وجملة «يقولون» في محل رفع خبر ان.

- ﴿ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ: ﴾

- مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من القول: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لمنكرا. و «من» حرف جر بياني أي الذي هو القول المنكر.

- ﴿ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «منكرا» وتعرب إعرابها. الواو عاطفة.. إنّ: أعربت. الله: اسم «إنّ» منصوب للتعظيم وعلامة النصب الفتحة

- ﴿ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ: ﴾

- اللام لام التوكيد-المزحلقة-.عفو غفور: خبرا «إنّ» مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة. أي لكثير العفو والمغفرة. والكلمتان من صيغ المبالغة فعول بمعنى: فاعل.'

المتشابهات :

| الحج: 60 | ﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّـهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ |

|---|

| المجادلة: 2 | ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَ إِنَّ اللَّـهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو مَنصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَنصُورِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الحافِظُ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ النَّيْسابُورِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الأشْعَثِ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكّارٍ، قالَ: حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، أنَّهُ سَألَ قَتادَةَ عَنِ الظِّهارِ، قالَ: فَحَدَّثَنِي أنَّ أنَسَ بْنَ مالِكٍ قالَ: إنَّ أوْسَ بْنَ الصّامِتِ ظاهَرَ مِنِ امْرَأتِهِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَتْ: ظاهَرَ مِنِّي حِينَ كَبِرَ سِنِّي ورَقَّ عَظْمِي. فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى آيَةَ الظِّهارِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأوْسٍ: ”أعْتِقْ رَقَبَةً“ . فَقالَ: ما لِي بِذَلِكَ يَدانِ. قالَ: ”فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ“ . قالَ: أما إنِّي إذا أخْطَأنِي ألّا آكُلَ في اليَوْمِ كَلَّ بَصَرِي. قالَ: ”فَأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا“ . قالَ: لا أجِدُ إلّا أنْ تُعِينَنِي مِنكَ بِعَوْنٍ وصِلَةٍ. قالَ: فَأعانَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صاعًا حَتّى جَمَعَ اللَّهُ لَهُ، واللَّهُ رَحِيمٌ، وكانُوا يَرَوْنَ أنَّ عِنْدَهُ مِثْلَها، وذَلِكَ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا.أخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي حامِدٍ العَدْلُ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيّا، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو الحَسَنِ أحْمَدُ بْنُ سَيّارٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيى بْنِ يُوسُفَ أبُو الأصْبَغِ الحَرّانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، قالَ: حَدَّثَتْنِي خُوَيْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ، وكانَتْ عِنْدَ أوْسِ بْنِ الصّامِتِ أخِي عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ. قالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ ذاتَ يَوْمٍ فَكَلَّمَنِي بِشَيْءٍ هو فِيهِ كالضَّجِرِ، فَرادَدْتُهُ فَغَضِبَ، فَقالَ: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. ثُمَّ خَرَجَ في نادِي قَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَراوَدَنِي عَنْ نَفْسِي فامْتَنَعْتُ مِنهُ، فَشادَّنِي فَشادَدْتُهُ، فَغَلَبْتُهُ بِما تَغْلِبُ بِهِ المَرْأةُ الرَّجُلَ الضَّعِيفَ، فَقُلْتُ: كَلّا والَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ، لا تَصِلُ إلَيَّ حَتّى يَحْكُمَ اللَّهُ تَعالى فِيَّ وفِيكَ بِحُكْمِهِ. ثُمَّ أتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أشْكُو ما لَقِيتُ، فَقالَ: ”زَوْجُكِ وابْنُ عَمِّكِ، اتَّقِي اللَّهَ وأحْسِنِي صُحْبَتَهُ“ . فَما بَرِحْتُ حَتّى نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ في زَوْجِها﴾ [المجادلة: ١] . إلى قَوْلِهِ: ﴿إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١] . حَتّى انْتَهى إلى الكَفّارَةِ، ثُمَّ قالَ: ”مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً“ . قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما عِنْدَهُ رَقَبَةٌ يُعْتِقُها. قالَ: ”مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ“ . قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ إنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ ما بِهِ مِن صِيامٍ. قالَ: ”فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا“ . قُلْتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، واللَّهِ ما عِنْدَهُ ما يُطْعِمُ. فَقالَ: ”بَلى، سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِن تَمْرٍ“ . مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاثِينَ صاعًا. قالَتْ: قُلْتُ: وأنا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قالَ: ”قَدْ أحْسَنْتِ، فَلْيَتَصَدَّقْ“ . '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [2] لما قبلها : ولَمَّا اشتكت المرأةُ إلى اللهِ أن زوجَها ظاهرَ منها؛ بَيَّنَ اللهُ هنا تحريم الظِّهارِ، قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يظاهرون:

1- مضارع، ظاهر، وهى قراءة الأخوين، وابن عامر.

وقرئ:

2- يتظاهرون، مضارع «تظاهر» ، وهى قراءة أبى.

3- يتظهرون، مضارع «تظهر» ، ورويت عن أبى أيضا.

4- يظهرون، بشدهما، وهى قراءة الحرميين، وأبى عمرو.

مدارسة الآية : [3] :المجادلة المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ .. ﴾

التفسير :

{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} اختلف العلماء في معنى العود، فقيل:معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا، أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنهاتكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل:معناه حقيقة الوطء، ويدل على ذلك أن الله قال:{ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} والذي قالوا إنما هو الوطء.

وعلى كل من القولين{ فـ} إذا وجد العود، صار كفارة هذا التحريم{ تحرير رَقَبَةٍ} مُؤْمِنَةٍ كما قيدت في آية أخرىذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرةبالعمل.

{ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي:يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة.

{ ذَلِكُمْ} الحكم الذي ذكرناه لكم،{ تُوعَظُونَ بِهِ} أي:يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه،{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} فيجازي كل عامل بعمله.

ثم أخذت السورة الكريمة في تفصيل حكم الظهار، بعد بيان كونه منكرا من القول وزورا، فقال- تعالى-: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.

وقد اختلف العلماء في معنى قوله- تعالى-: ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا.

فمنهم من يرى أن المراد منه، ثم يرجعون عما قالوا، قاصدين معاشرة زوجاتهم..

أو قاصدين تحليل ما حرموه على أنفسهم بالنسبة لزوجاتهم بسبب الظهار.

ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة: العودة إلى ما كانوا يقولونه في الجاهلية، بعد أن هداهم الله- تعالى- إلى الإسلام، فيكون المعنى: ثم يعودون إلى ما كانوا يقولونه في الجاهلية من ألفاظ الظهار، التي يبغضها الله- تعالى-.

وهذا القول يبدو عليه الضعف من جهة: جعله الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال وهو يَظْهَرُونَ، بمعنى الماضي المنقطع، ومن جهة جعلهم أن المظاهر بعد الإسلام، كان قد ظاهر في الجاهلية، مع أن هذا ليس بلازم. إذ لم يثبت أن «أوس بن الصامت» كان قد ظاهر من زوجته في الجاهلية، وهذا الحكم إنما هو حق المظاهر في الإسلام.

ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة: تكرار لفظ الظهار، فمعنى ثم يعودون لما قالوا: ثم يعودون إلى تكرار لفظ الظهار مرة أخرى.

وكان أصحاب هذا القول يرون، أن الكفارة لا تكون إلا بتكرار ألفاظ الظهار، وهو قول لا يؤيده دليل، لأنه لم يثبت أن خولة- أو غيرها- كرر عليها زوجها لفظ الظهار أكثر من مرة، بل الثابت أنه عند ما قال لها: أنت على كظهر أمى، ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ما جرى بينها وبين زوجها.

وقد رجح الإمام ابن جرير الرأى الأول فقال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: لِما قالُوا بمعنى إلى أو في، لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه، وإن قيل: ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا، أو في تحليل ما حرموا فصواب، لأن كل ذلك عود له، فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم مما أحله الله لهم .

والمعنى: والذين يظاهرون منكم- أيها المؤمنون- من نسائهم، ثم يندمون على ما فعلوا، ويريدون أن يعودوا عما قالوه، وأن يرجعوا إلى معاشرة زوجاتهم.

فعليهم في هذه الحالة إعتاق رقبة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا أى: من قبل أن يستمتع أحدهما بالآخر، أى يحرم عليهما الجماع ودواعيه قبل التكفير.

والمراد بالرقبة: المملوك، من تسمية الكل باسم الجزء.

واسم الإشارة في قوله- سبحانه- ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يعود إلى الحكم بالكفارة.

أى: ذلكم الذي شرعنا لكم- أيها المؤمنون- وهو الحكم بالكفارة إنما شرعناه من أجل أن تتعظوا به، وتنزجروا عن النطق بالألفاظ التي تؤدى إلى الظهار، والله- تعالى- خبير ومطلع على كل ما تقولونه من أقوال، وما تفعلونه من أفعال- وسيحاسبكم على ذلك حسابا دقيقا.

وما دام الأمر كذلك، فافعلوا ما أمركم به، واجتنبوا ما نهاكم عنه.

وقوله : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله : ( ثم يعودون لما قالوا ) فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره ، وهذا القول باطل ، وهو اختيار ابن حزم وقول داود ، وحكاه أبو عمر بن عبد البر ، عن بكير بن الأشج ، والفراء ، وفرقة من أهل الكلام .

وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق .

وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع أو الإمساك وعنه أنه الجماع .

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ، ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية ، فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه ، والليث بن سعد .

وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير : ( ثم يعودون لما قالوا ) يعني : يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم .

وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج . وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( من قبل أن يتماسا ) والمس : النكاح . وكذا قال عطاء ، والزهري ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان .

وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر .

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : " ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ " . قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ، عز وجل "

وقال الترمذي : حسن غريب صحيح ، ورواه أبو داود ، والنسائي من حديث عكرمة مرسلا . قال النسائي : وهو أولى بالصواب

وقوله : ( فتحرير رقبة ) أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا ، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان ، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان ، فحمل الشافعي ، رحمه الله ، ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب ، وهو عتق الرقبة ، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده ، عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعتقها فإنها مؤمنة " . وقد رواه أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال : إني تظاهرت من امرأتي ، ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألم يقل الله ( من قبل أن يتماسا ) قال : أعجبتني ؟ قال : " أمسك حتى تكفر "

ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه ، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم ، وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة .

وقوله : ( ذلكم توعظون به ) أي : تزجرون به ( والله بما تعملون خبير ) أي : خبير بما يصلحكم ، عليم بأحوالكم .

القول في تأويل قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)

يقول جلّ ثناؤه: والذين يقولون لنسائهم: أنتنّ علينا كظهور أمهاتنا.

وقوله: ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ): اختلف أهل العلم في معنى العود لما قال المظاهر، فقال بعضهم: هو الرجوع في تحريم ما حرّم على نفسه من زوجته، التي كانت له حلالا قبل تظاهره، فيحلها بعد تحريمه إياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) قال: يريد أن يغشى بعد قوله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، مثله.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) قال: حرّمها، ثم يريد أن يعود لها فيطأها.

وقال آخرون نحو هذا القول، إلا أنهم قالوا: إمساكه إياها بعد تظهيره منها، وتركه فراقها عود منه لما قال، عزم على الوطء أو لم يعزم. وكان أبو العالية يقول: معنى قوله: ( لِمَا قَالُوا ) : فيما قالوا.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثني عبد الأعلى، قال: ثنا داود، قال: سمعت أبا العالية يقول في قوله: ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) : أي يرجع فيه.

&; 23-230 &;

واختلف أهل العربية في معنى ذلك، فقال بعض نحويي البصرة في ذلك المعنى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ثم يعودون لما قالوا: إنا لا نفعله، فيفعلونه هذا الظهار، يقول: هي عليّ كظهر أمي، وما أشبه هذا من الكلام، فإذا أعتق رقبة، أو أطعم ستين مسكينًا، عاد لما قد قال: هو عليّ حرام يفعله. وكأن قائل هذا القول كان يرى أن هذا من المقدّم الذي معناه التأخير.

وقال بعض نحويي الكوفة ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) يصلح فيها في العربية: ثم يعودون إلى ما قالوا، وفيما قالوا، يريدون النكاح، يريد: يرجعون عما قالوا، وفي نقض ما قالوا، قال: ويجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل، تريد إن فعل مرّة أخرى، ويجوز إن عاد لما فعل: إن نقض ما فعل، وهو كما تقول: حلف أن يضربك، فيكون معناه: حلف لا يضربك، وحلف ليضربنك.

* والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في قوله: ( لِمَا قَالُوا ) بمعنى إلى أو في، لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه، وإن قيل معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّموا، أو في تحليل ما حرّموا فصواب، لأن كلّ ذلك عود له، فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرّموا على أنفسهم مما أحله الله لهم.

وقوله: ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) يقول: فعليه تحرير رقبة، يعني عتق رقبة عبد أو أمة، من قبل أن يماسّ الرجل المظاهر امرأته التي ظاهر منها أو تماسه.

واختلف في المعنّى بالمسيس في هذا الموضع نظير اختلافهم في قوله: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقد ذكرنا ذلك هنالك.

وسنذكر بعض ما لم نذكره هنالك:

حدثني عليّ، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن &; 23-231 &; ابن عباس، في قوله: ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ) فهو الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، فإذا قال ذلك، فليس يحلّ له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا والمسّ: النكاح، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وإن هو قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفِّر، ولا يقع في الظهار طلاق.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدى، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المظاهر دون الفرج.

حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، قال، قال سفيان: إنما المظاهرة عن الجماع. ولم ير بأسًا أن يقضي حاجته دون الفرج أو فوق الفرج، أو حيث يشاء، أو يباشر.

وقال آخرون: عني بذلك كلّ معاني المسيس، وقالوا: الآية على العموم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا وهيب، عن يونس، قال: بلغني عن الحسن أنه كره للمظاهر المسيس.

وقوله: ( ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ) يقول تعالى ذكره: أوجب ربكم ذلك عليكم عظة لكم تتعظون به، فتنتهون عن الظهار وقول الزور.( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) يقول تعالى ذكره: والله بأعمالكم التي تعملونها أيها الناس ذو خبرة، لا يخفى عليه شيء منها، وهو مجازيكم عليها، فانتهوا عن قول المنكر والزور.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[3] ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ العود معناه العزم على الرجوع عن الظهار أو العزم على جماع امرأته التي ظاهر منها، فكفارته تحرير رقبة من قبل أن يتماسا أي قبل أن يصيب الرجل امرأته.

وقفة

[3] ما الفرق بين فك رقبة وتحرير رقبة؟ تحرير رقبة تقال في الرّق والاسترقاق وهذا غير موجود الآن، لذلك تحرير الرقبة لم يأتي إلا في الفِداء: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، وفك رقبة يعني تخليصها من إعسار، من دين، من قَوَد، من أسر، وغيره، يعني فك عسرها، أنت تفكها مما هي واقعة فيه، وهذه باقية إلى يوم الدين: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: 13].

وقفة

[3] ﴿فتحرير رقبة﴾ شريعة الإسلام تتشوّفُ إلى عِتق الرقاب وتخليصها من العبودية والرِّقِّ؛ ليكون النَّاس جميعًا عبيدًا لله وحده.

وقفة

[3] قال الله عن كفارة الظهار: ﴿ذلكم توعظون به﴾ فالكفارات عظات؛ كما قال الزجاج: «ذلكم التغليظ توعظون به».

وقفة