الإحصائيات

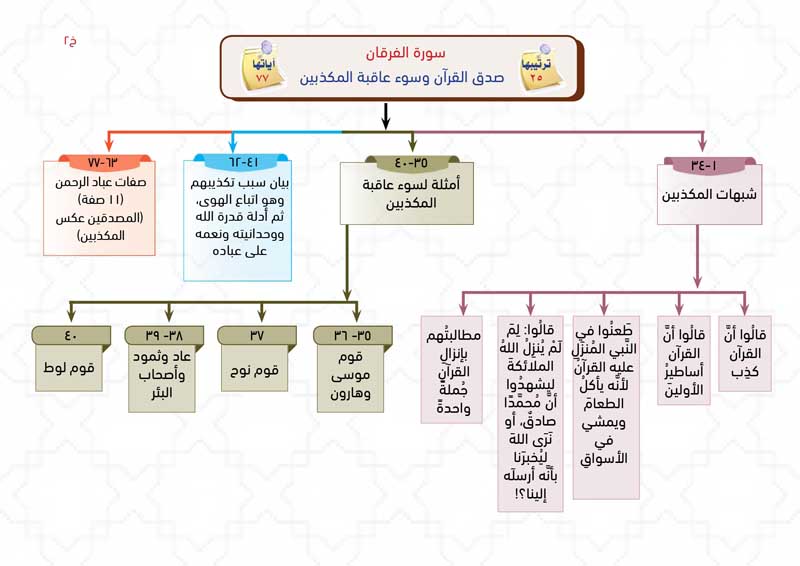

سورة الفرقان

| ترتيب المصحف | 25 | ترتيب النزول | 42 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 7.30 |

| عدد الآيات | 77 | عدد الأجزاء | 0.37 |

| عدد الأحزاب | 0.75 | عدد الأرباع | 3.00 |

| ترتيب الطول | 29 | تبدأ في الجزء | 18 |

| تنتهي في الجزء | 19 | عدد السجدات | 1 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 5/14 | تبارك: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

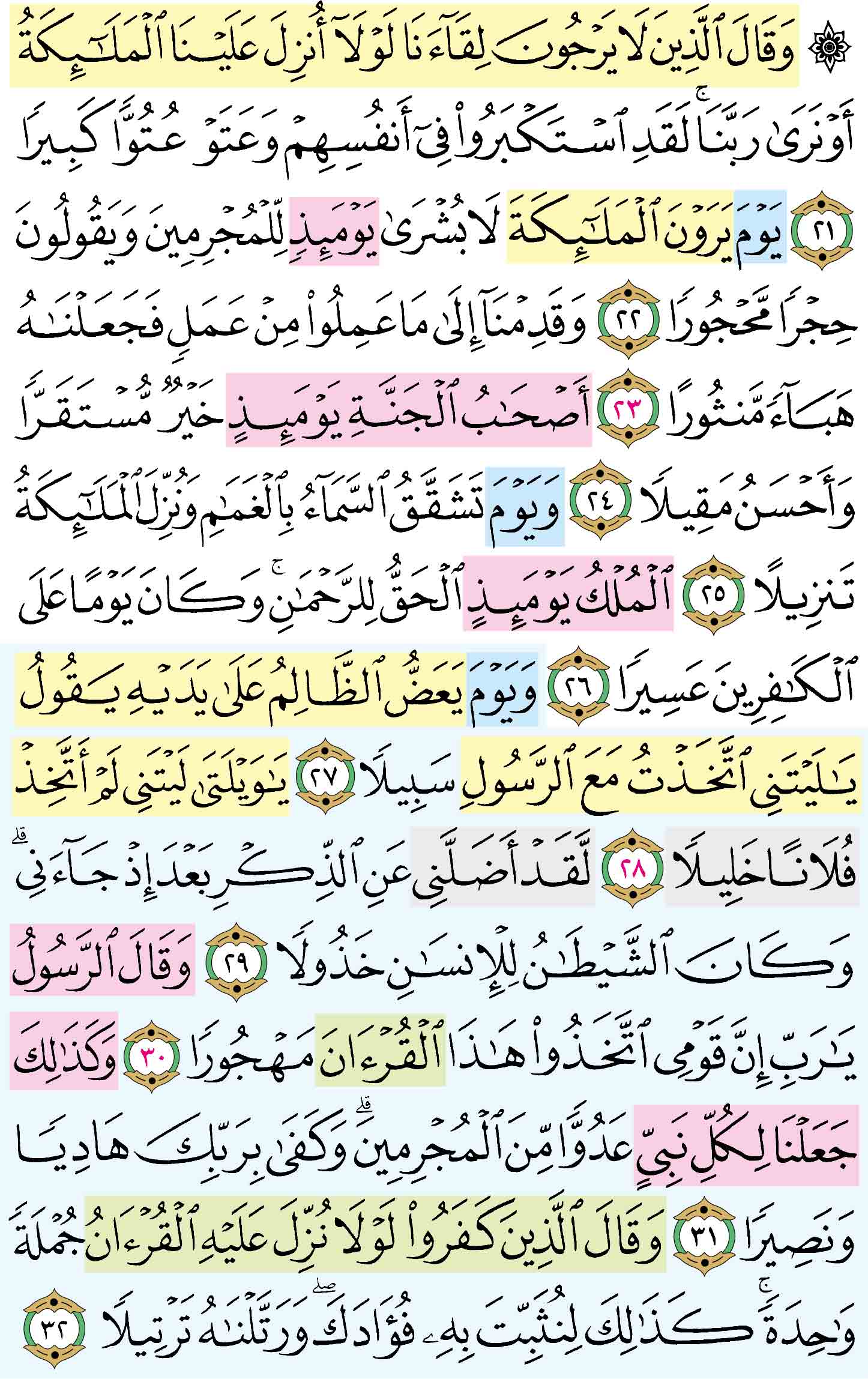

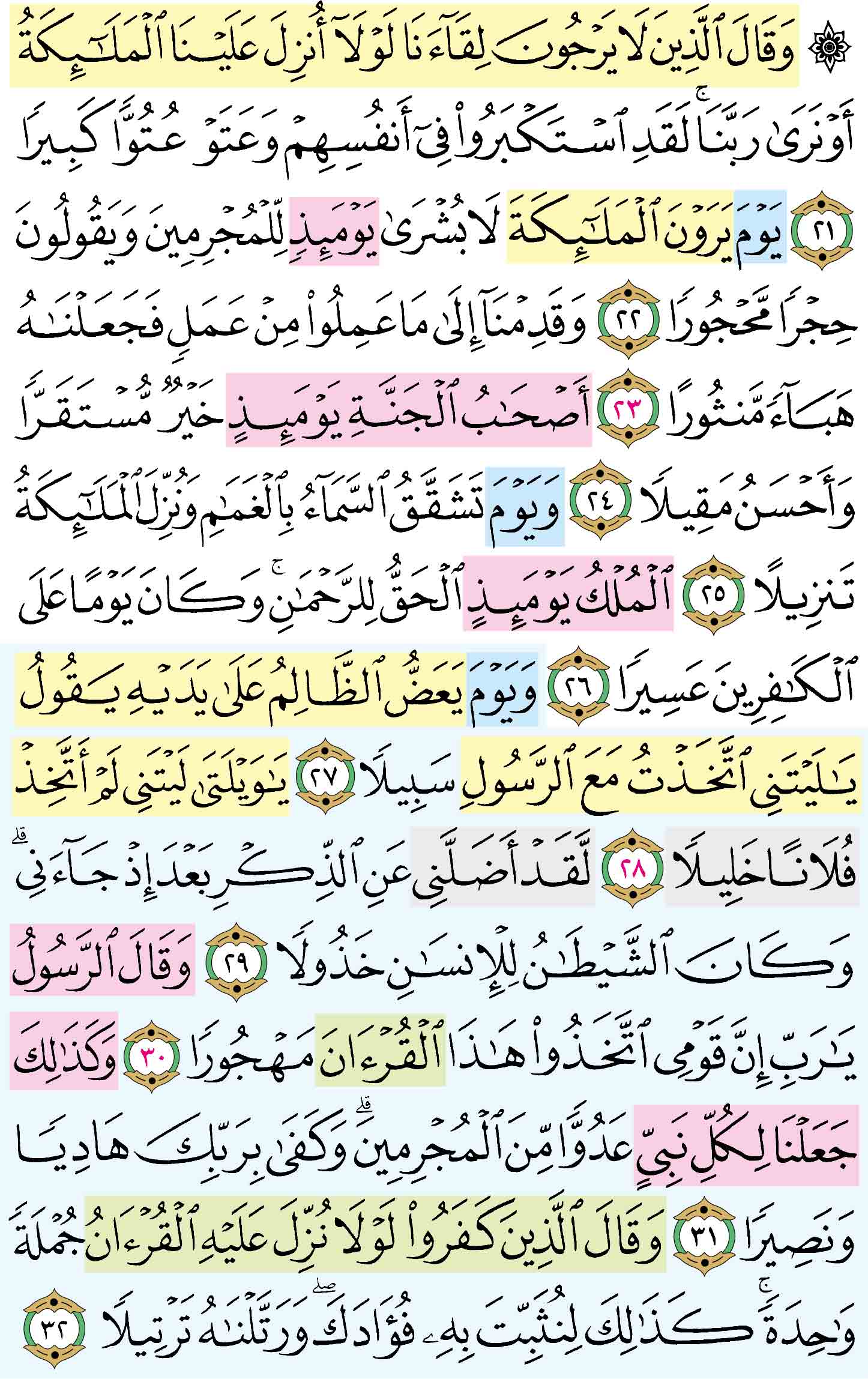

المقطع الأول

من الآية رقم (21) الى الآية رقم (26) عدد الآيات (6)

(الشُّبهةُ الرابعةُ لمنكرِي نبوتِه ﷺ): لِمَ لَمْ يُنزِلُ اللهُ الملائكةَ ليشهدُوا أنَّ مُحمَّدًا صادقٌ، أو نَرَى اللهَ ليُخبرَنا بأنَّه أرسلَه إلينا؟! ثُمَّ أخبرَ اللهُ عن هولِ يومِ القيامةِ وعن نزولِ الملائكةِ حينئذٍ، =

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (27) الى الآية رقم (32) عدد الآيات (6)

= ثُمَّ صوَّرَ اللهُ هنا ما سيكونُ عليه الكافرونَ من حَسرةٍ ونَدامةٍ، وذَكَرَ شكوى الرَّسولِﷺ بأنَّ قومَه هجَروا القرآنَ، ثُمَّ ذَكَرَ (الشُّبهةَ الخامسةَ): مطالبتُهم بإنزالِ القرآنِ جُملةً واحدةً .

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الفرقان

صدق القرآن وسوء عاقبة المكذبين

أولاً : التمهيد للسورة :

- • لحظات صعبة:: كل واحد منا مرت عليه لحظات صعبة، قد تجد نفسك فجأة فريسة لاتهامات الناس، وكذبهم، وافتراءاتهم، وسوء ظنونهم، وتكون الحقيقة مختلفة تمامًا عما يقولون وعما يفترون.والشعور بالظلم شعور مرير. هنا تأتي سورة الفرقان لتقول لك : لقد تعرض من هو أفضل منك بكثير إلى ما هو أسوأ من هذا بكثير، فَلِمَ تعتقد أنك استثناء؟! تأخذنا السورة إلى داخل نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم ، إلى مواضع تلك الطعنات التي حاول كفار مكة أن يجرحوه من خلالها. فتهمس السورة: تماسك وتجلد إذن، هذا هو الرجل الذي بلغ الكمال الإنساني، ورغم ذلك فقد تعرض لأسوأ مما تعرضت له.كف عن التذمر والبكاء، حاول أن لا تكترث لما يقولون. سورة الفرقان فيها شيء من الحزن النبيل الراقي الذي كان يشعر به صلى الله عليه وسلم في المرحلة التي نزلت فيها السورة، نحن في منتصف المرحلة المكية تقريبًا، بعد هجرة الحبشة وقبل الإسراء. وكفار مكة لا يزالون على عنادهم، لا يزالون يتهمونه بشتى الاتهامات ويتعرضون له بالسخرية والانتقاص.يسخرون ويتسائلون عن أهمية ما جاء به محمد، كل شيء مما يقوله موجود في أخبار الأولين، لم يأت بجديد، محمد يجمع ما كتب من قبل، ويساعده في ذلك من له علم بما في أخبار الآخرين.كانوا يعيبون عليه بشريته، يعيبون عليه أنه يتصرف كما الناس، ويأكل كما يأكلون، ويمشي في أسواقهم. أي ظلم أن تشعر أن من يرفضك يتحجج بكونك إنسان ليرفضك، ماذا أفعل مثلًا؟ ماذا تقترحون؟ يقترحون أن يكون معه مَلَكَ، أو يدله ربُه على كنز يغنيه عن العمل تمامًا، أو أن يجعل له جنة بحيث يأكل منها متى ما أراد، بدلًا من السعي للرزق. ولا يعني هذا أن كل انتقاد يوجه لنا يدل على أننا على صواب، فبعض ما يوجه لنا من انتقادات تكون صحيحة تمامًا، ويكون ما نفعله هو الخطأ، ليس الانتقاد دليلًا للخطأ ولا للصواب، ولا التصفيق دليلًا على أي منهما أيضًا.

- • محاور سورة الفرقان:: سورة الفرقان تتحدث عن صدق القرآن وسوء عاقبة من يكذب بالله ورسوله وكتابه، عبر 3 محاور: 1- أنواع التكذيب التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم. 2- التحذير من سوء عاقبة التكذيب. 3- تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتسير السورة على نفس المنوال: بيان أنواع تكذيب المشركين، ثم ذكر عاقبته، ثم طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «سورة الفرقان».

- • معنى الاسم :: الفرقان: اسم من أسماء القرآن الكريم، سمى بذلك؛ لأنه يفرق أي يفصل بين الحق والباطل، يفصل بين الحلال والحرام.

- • سبب التسمية :: لوقوع لفظ الفرقان في أولها (وقد وقع في غيرها).

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: صدق القرآن وسوء عاقبة المكذبين.

- • علمتني السورة :: القرآن فرقان بين الحق والباطل.

- • علمتني السورة :: أن الله أنزل القرآن الكريم نذيرًا لنا، فلنعمل بما جاء به: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

- • علمتني السورة :: أن الغنى فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار، دار الفتن والابتلاء والاختبار: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الفرقان من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

خامسًا : خصائص السورة :

- • أكثر سورة تكرر فيها لفظ (تبارك)؛ حيث تكرر 3 مرات، في الآيات (1، 10، 61)، وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن كله 9 مرات، ومعنى (تبارك) أي: تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته.

• احتوت سورة الفرقان على السجدة الثامنة من سجدات التلاوة -بحسب ترتيب المصحف-، وجاءت في الآية (60).

• احتوت سورة الفرقان على 14 آية تعتبر من الآيات الجوامع؛ حيث جمعت أوصاف عباد الرحمن (63-76).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نفرق بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل.

• أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًا: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ (2).

• أن نصبر على الأذى في الدعوةِ إلى اللهِ، فإنَّه صلى الله عليه وسلم سَمِعَ من أذى القومِ الشيءَ الكثيرَ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَـٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ (4).

• أن نحذر أن نكونَ سببًا في ضلالِ أحَدٍ: ﴿أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ...﴾ (17).

• أن نبتعد عن محبطات العمل من شرك ورياء، أو منٍّ وأذى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (23).

• أن نحذر اتباع طرق الشيطان ونستعيذ بالله منه؛ فإنه سيخذل أتباعه يوم القيامة: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ... وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا﴾ (27-29).

• أن يكون لنا وردًا من القرآن في اليوم، وأن نتبع أوامره، ونجتنب نواهيه: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (30).

• أن نحذر اتباع الهوى؛ فإنه يضل عن سبيل الله: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (43).

• أن نقتدي بالنبي ﷺ، وندعو العصاة إلى الله، ونبدأ بالبشارة قبل النذارة: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (56).

• أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة بدون أجر: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ (57).

• أن نحرص على أن نكون من عباد الرحمن الذين من صفاتهم: لا يتكبرون، ويقابلون السيئة بالحسنة: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (63).

• أن نحافظ على قيام الليل: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (64).

• أن نحرص أن يكون إنفاقنا على أنفسنا أو أهلنا بدون إسراف ولا تقصير: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ (67).

• أن نتأمل في عظيم رحمة الله تعالى وفضله؛ حيث يبدل سيئات عبده التائب إلى حسنات: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَـٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّـهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (70).

• ألا ننسى الدعاء ﻷولادنا بالصلاح والهداية؛ فهم ثمرة الفؤاد وأحق الناس بالبر والإحسان: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (74).

تمرين حفظ الصفحة : 362

مدارسة الآية : [21] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا .. ﴾

التفسير :

أي:قال المكذبون للرسول المكذبون بوعد الله ووعيده الذين ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق.

{ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا} أي:هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليها أو تنزل رسلا مستقلين، أو نرى ربنا فيكلمنا ويقول:هذا رسولي فاتبعوه؟ وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض بل بالتكبر والعلو والعتو.

{ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ} حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرأوا هذه الجرأة، فمن أنتم يا فقراء ويا مساكين حتى تطلبوا رؤية الله وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على ذلك؟ وأي كبر أعظم من هذا؟.

{ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} أي:قسوا وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة، فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلب من الحديد لا تلين للحق، ولا تصغى للناصحين فلذلك لم ينجع فيهم وعظ ولا تذكير ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذير، بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البينات بالإعراض والتكذيب والمعارضة، فأي عتو أكبر من هذا العتو؟"ولذلك بطلت أعمالهم واضمحلت، وخسروا أشد الخسران، وحرموا غاية الحرمان.

قال الفخر الرازي: اعلم أن قوله- تعالى-: وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا هو الشبهة الرابعة لمنكري نبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم وحاصلها: لماذا لم ينزل الله الملائكة حتى يشهدوا أن محمدا محق في دعواه، أو نرى ربنا حتى يخبرنا بأنه أرسله إلينا.. .

والرجاء: الأمل والتوقع لما فيه خير ونفع. وفسره بعضهم بمجرد التوقع الذي يشمل ما يسر وما يسوء، وفسره بعضهم هنا بأن المراد به: الخوف.

والمراد بلقائه- سبحانه-: الرجوع إليه يوم القيامة للحساب والجزاء.

أى: وقال الكافرون الذين لا أمل عندهم في لقائنا يوم القيامة للحساب والجزاء لأنهم ينكرون ذلك، ولا يبالون به، ولا يخافون أهواله. قالوا- على سبيل التعنت والعناد-:

هلا أنزل علينا الملائكة لكي يخبرونا بصدق محمد صلّى الله عليه وسلّم أو هلا نرى ربنا جهرة ومعاينة ليقول لنا إن محمدا صلّى الله عليه وسلّم رسول من عندي! وشبيه بهذه الآية قوله- تعالى-: ... أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا . أى:

ليشهدوا بصدقك، وقد رد الله- تعالى- عليهم بقوله: لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً.

والعتو: تجاوز الحد في الظلم والعدوان. يقال عتا فلان يعتو عتوا، إذا تجاوز حده في الطغيان.

أى: والله لقد أضمر هؤلاء الكافرون الاستكبار عن الحق في أنفسهم المغرورة، وتجاوزوا كل حد في الطغيان تجاوزا كبيرا، حيث طلبوا مطالب هي أبعد من أن ينالوها بعد الأرض عن السماء. وصدق الله إذ يقول: ... إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ.. .

ووصف- سبحانه- عتوهم بالكبر للدلالة على إفراطهم فيه، وأنهم قد وصلوا في عتوهم إلى الغاية القصوى منه.

يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم ، وعنادهم في قولهم : ( لولا أنزل علينا الملائكة ) أي : بالرسالة كما نزل على الأنبياء ، كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى : ( قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) [ الأنعام : 124 ] ، ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا : ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فنراهم عيانا ، فيخبرونا أن محمدا رسول الله ، كقولهم : ( أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ) [ الإسراء : 92 ] . وقد تقدم تفسيرها في سورة " سبحان " ; ولهذا قال : ( أو نرى ربنا ) ولهذا قال الله تعالى : ( لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) . وقد قال [ الله ] تعالى : ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ) [ الأنعام : 111 ] .

يقول تعالى ذكره: وقال المشركون الذين لا يخافون لقاءنا, ولا يَخْشَون عقابنا, هلا أنـزل الله علينا ملائكة, فتخبرَنا أن محمدًا محقّ فيما يقول, وأن ما جاءنا به صدق, أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك, كما قال جلّ ثناؤه مخبرا عنهم: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ثم قال بعد: أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا يقول الله: لقد استكبر قائلو هذه المقالة في أنفسهم، ونعظموا، ( وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ) يقول: وتجاوزوا في الاستكبار بقيلهم ذلك حدّه.

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج، قال: قال كفار قريش: ( لَوْلا أُنـزلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ ) فيخبرونا أن محمدا رسول الله ( لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا ) لأن " عتا " من ذوات الواو, فأخرج مصدره على الأصل بالواو، وقيل في سورة مريم وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا وإنما قيل ذلك كذلك لموافقة المصادر في هذا الوجه جمع الأسماء كقولهم: قعد قعودا, وهم قوم قعود, فلما كان ذلك كذلك, وكان العاتي يجمع عتيا بناء على الواحد, جعل مصدره أحيانا موافقا لجمعه, وأحيانا مردودا إلى أصله.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[21] ﴿وَقالَ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنا لَولا أُنزِلَ عَلَينَا المَلائِكَةُ أَو نَرى رَبَّنا﴾ عندما لا تتوقع النفس العقاب؛ تفرط فى الذنب، وتسرف فى كل ما هو سيئ.

وقفة

[21] ﴿وَقالَ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنا لَولا أُنزِلَ عَلَينَا المَلائِكَةُ أَو نَرى رَبَّنا لَقَدِ استَكبَروا في أَنفُسِهِم وَعَتَوا عُتُوًّا كَبيرًا﴾ الجهل والكبر وغلظة القلب وقساوته تدفعك دفعًا لإرتكاب حماقات؛ فاحترس.

وقفة

[21] ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ المؤمن يرى نفسه صغيرًا ويراه الناس كبيرًا، أما الكافر فيرى نفسه كبيرًا ويراه الناس صغيرًا.

وقفة

[21] ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ الكبر من أعظم أسباب رد الحق؛ ولذا عرف النبي ﷺ الكبر بأنه دفع الحق وإنكاره وعدم قبوله ترفعًا وتجبرًا، فقال: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» [مسلم 91].

وقفة

[21] ﴿لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾ سئل الفضيل بن عياض عن التواضع، فقال: يخضع للحق وينقاد له، ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله.

الإعراب :

- ﴿ وَقالَ الَّذِينَ: ﴾

- الواو عاطفة. قال: فعل ماض مبني على الفتح. الذين:اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

- ﴿ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا: ﴾

- الجملة الفعلية صلة لا محل لها-نعت-لاسم الموصول الَّذِينَ» بمعنى: الذين كفروا بالآخرة. لا: نافية لا عمل لها. يرجون:فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل لقاء: مفعول به منصوب بالفتحة. و «نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. والجملة بعدها في محل نصب مفعول به-مقول القول-.

- ﴿ لَوْلا أُنْزِلَ: ﴾

- بمعنى هلاّ حرف تحضيض يقصد به التوبيخ. انزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح.

- ﴿ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنزل. الملائكة: نائب فاعل مرفوع بالضمة. بمعنى: هلا انزل علينا الملائكة شاهدة على صدقه.

- ﴿ أَوْ نَرى رَبَّنا: ﴾

- أو: حرف عطف للتخيير. نرى: فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. رب: مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف. و «نا» ضمير متصل-ضمير المتكلمين-مبني على السكون في محل جر بالاضافة. بمعنى:أو نرى ربنا ليأمرنا بذلك

- ﴿ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا: ﴾

- اللام واقعة في جواب قسم محذوف. والجملة استئنافية. قد: حرف تحقيق. استكبروا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وقيل ان في فحوى هذا الفعل دليلا على التعجب من غير لفظ التعجب. بمعنى: ما اشد استكبارهم.

- ﴿ فِي أَنْفُسِهِمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق باستكبروا. و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة بمعنى الاستكبار في انفسهم.

- ﴿ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً: ﴾

- معطوفة بالواو على اِسْتَكْبَرُوا» وتعرب اعرابها والفعل مبني على الفتح المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بواو الجماعة. عتوا: مفعول مطلق-مصدر-منصوب بالفتحة. كبيرا: صفة-نعت-لعتوا منصوبة مثلها بالفتحة. بمعنى: تجبروا وتجاوزوا الحدود في الكفر وفيها من التعجب ما في قبلها. وبمعنى: ما اكبر عتوهم!'

المتشابهات :

| يونس: 7 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ |

|---|

| يونس: 11 | ﴿فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ |

|---|

| يونس: 15 | ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾ |

|---|

| الفرقان: 21 | ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [21] لما قبلها : الشُّبهةُ الرابعةُ للمشركين: لِمَ لَمْ يُنزِلُ اللهُ الملائكةَ ليشهدُوا أنَّ مُحمَّدًا صادقٌ، أو نَرَى اللهَ ليُخبرَنا بأنَّه أرسلَه إلينا؟!، قال تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [22] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى .. ﴾

التفسير :

{ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ} التي اقترحوا نزولها{ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ} وذلك أنهم لا يرونها مع استمرارهم على جرمهم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأس بهم، فأول ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة قال الله تعالى:{ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} ثم في القبر حيث يأتيهم منكر ونكير فيسألهم عن ربهم ونبيهم ودينهم فلا يجيبون جوابا ينجيهم فيحلون بهم النقمة، وتزول عنهم بهم الرحمة، ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار ثم يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون عقابهم، فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه ويلقوه، وحينئذ يتعوذون من الملائكة ويفرون ولكن لا مفر لهم.

{ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا}{ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ}

ثم بين- سبحانه- الحالة التي يرون فيها الملائكة فقال: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ.

أى: لقد طلب هؤلاء الظالمون نزول الملائكة عليهم، ورؤيتهم لهم. ونحن سنجيبهم إلى ما طلبوه ولكن بصورة أخرى تختلف اختلافا كليا عما يتوقعونه، إننا سنريهم الملائكة عند قبض أرواحهم وعند الحساب بصورة تجعل هؤلاء الكافرين يفزعون ويهلعون. بصورة لا تبشرهم بخير ولا تسرهم رؤيتهم معها، بل تسوؤهم وتحزنهم، كما قال- تعالى-: وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ ... وكما قال- سبحانه-: فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ .

فالآية الكريمة مسوقة على سبيل الاستئناف. لبيان حالهم الشنيعة عند ما تنزل عليهم الملائكة. بعد بيان تجاوزهم الحد في الطغيان وفي طلب ما ليس من حقهم.

والمراد بالملائكة هنا: ملائكة العذاب الذين يقبضون أرواحهم، والذين يقودونهم إلى النار يوم القيامة.

وقال- سبحانه-: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ ... ولم يقل: يوم تنزل الملائكة، للإيذان من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على الطريقة التي طلبوها، بل على وجه آخر فيه ما فيه من العذاب المهين لهؤلاء الكافرين.

وجاء نفى البشرى لهم بلا النافية للجنس للمبالغة في نفى أى بارقة تجعلهم يأملون في أن ما نزل بهم من سوء، قد يتزحزح عنهم في الحال أو الاستقبال.

قال الجمل في حاشيته: وقوله لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ هذه الجملة معمولة لقول مضمر. أى: يرون الملائكة يقولون لا بشرى. فالقول حال من الملائكة وهو نظير التقدير في قوله- تعالى-: ... وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ.. وكل من الظرف والجار والمجرور خبر عن لا النافية للجنس .

وقوله- تعالى-: وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً تأكيد لما قبله من أنه لا خير لهؤلاء الكافرين من وراء رؤيتهم للملائكة.

والحجر- بكسر الحاء وفتحها- الحرام، وأصله المنع. ومحجورا صفة مؤكدة للمعنى، كما في قولهم: موت مائت. وليل أليل، وحرام محرم.

قال الآلوسى: وهي- أى: حجرا محجورا- كلمة تقولها العرب عند لقاء عدو موتور، وهجوم نازلة هائلة، يضعونها موضع الاستعاذة، حيث يطلبون من الله- تعالى- أن يمنع المكروه فلا يلحقهم، فكأن المعنى، نسأل الله- تعالى- أن يمنع ذلك منعا، ويحجره حجرا.

وقال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر الحرم فيقول: حجرا محجورا. أى: حرام عليك التعرض لي في هذا الشهر فلا يبدأ بشر .

والقائلون لهذا القول يرى بعضهم أنهم الملائكة، فيكون المعنى: تقول الملائكة للكفار حجرا محجورا. أى: حراما محرما أن تكون لكم اليوم بشرى. أو أن يغفر الله لكم، أو أن يدخلكم جنته.

وقد رجح ابن جرير ذلك فقال ما ملخصه: وإنما اخترنا أن القائلين هم الملائكة من أجل أن الحجر هو الحرام. فمعلوم أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر، أن البشرى عليهم حرام.. .

ويبدو لنا أنه لا مانع من أن يكون هذا القول من الكفار، فيكون المعنى: أن هؤلاء الكفار الذين طلبوا نزول الملائكة عليهم ليشهدوا لهم بصدق الرسول صلّى الله عليه وسلّم عند ما يرونهم عند الموت أو عند الحساب يقولون لهم بفزع وهلع: «حجرا محجورا» أى: حراما محرما عليكم أن تنزلوا بنا العذاب، فنحن لم نرتكب ما نستحق بسببه هذا العذاب المهين، ولعل مما يشهد لهذا المعنى قوله- تعالى-: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بَلى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ .

وعلى كلا الرأيين فالجملة الكريمة تؤكد سوء عاقبة الكافرين.

وقوله : ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ) أي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم ، بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم ، وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ، وغضب الجبار ، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث ، اخرجي إلى سموم وحميم ، وظل من يحموم . فتأبى الخروج وتتفرق في البدن ، فيضربونه ، كما قال الله تعالى : ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) [ الأنفال : 50 ] . وقال : ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم ) أي : بالضرب ، ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) [ الأنعام : 93 ] ; ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) ، وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم ، فإنهم يبشرون بالخيرات ، وحصول المسرات . قال الله تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ) [ فصلت : 30 - 31 ] .

وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن : " اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب ، كنت تعمرينه ، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان " . وقد تقدم الحديث في سورة " إبراهيم " عند قوله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) [ إبراهيم : 27 ] .

وقال آخرون : بل المراد بقوله : ( يوم يرون الملائكة ) يعني : يوم القيامة . قاله مجاهد ، والضحاك; وغيرهما .

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ، فإن الملائكة في هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين ، فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان ، وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران ، فلا بشرى يومئذ للمجرمين .

( ويقولون حجرا محجورا ) أي : وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم .

وأصل " الحجر " : المنع ، ومنه يقال : حجر القاضي على فلان ، إذا منعه التصرف إما لسفه ، أو فلس ، أو صغر ، أو نحو ذلك . ومنه سمي " الحجر " عند البيت الحرام ; لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه ، وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل " حجر " ; لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق .

والغرض أن الضمير في قوله : ( ويقولون ) عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد ، وعكرمة ، والضحاك ، والحسن ، وقتادة ، وعطية العوفي ، وعطاء الخراساني ، وخصيف ، وغير واحد . واختاره ابن جرير .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا موسى - يعني ابن قيس - عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري : ( ويقولون حجرا محجورا ) قال : حراما محرما أن يبشر بما يبشر به المتقون .

وقد حكى ابن جرير ، عن ابن جريج أنه قال : ذلك من كلام المشركين : ( يوم يرون الملائكة ) ، [ أي : يتعوذون من الملائكة; وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة ] يقولون : ( حجرا محجورا ) .

وهذا القول - وإن كان له مأخذ ووجه - ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد ، لا سيما قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبي نجيح ، عن مجاهد; أنه قال في قوله : ( حجرا محجورا ) أي : عوذا معاذا . فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج . ولكن في رواية ابن أبي حاتم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال : ( حجرا محجورا ) [ أي ] : عوذا معاذا ، الملائكة تقوله . فالله أعلم .

يقول تعالى ذكره: يوم يرى هؤلاء الذين قالوا: لَوْلا أُنْـزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا بتصديق محمد الملائكة, فلا بشرى لهم يومئذ بخير (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) يعني أن الملائكة يقولون للمجرمين حجرا محجورا, حراما محرّما عليكم اليوم البشرى أن تكون لكم من الله; ومن الحجر قول المتلمس:

حَـنَّتْ إلـى نَخْلَـةَ القُصْوَى فَقُلْتُ لَهَا

حِجْــرٌ حَـرَامٌ ألا تِلْـكَ الدَّهـاريسُ (1)

ومنه قولهم: حجر القاضي على فلان, وحجر فلان على أهله; ومنه حجر الكعبة, لأنه لا يدخل إليه في الطواف, وإنما يطاف من ورائه; ومنه قول الآخر.

فَهَمَمْــتُ أنْ أَلْقَــى إلَيْهـا مَحْجَـرًا

فَلَمِثْلُهَــا يُلْقَــى إلَيْــهِ المَحْجَــرُ (2)

أي مثلها يُركب منه المُحْرَمُ.

واختلف أهل التأويل في المخبر عنهم بقوله: (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) ومن قائلوه؟ فقال بعضهم: قائلو ذلك الملائكة للمجرمين نحو الذي قلنا فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي, قال: ثنا أبو أسامة, عن الأجلح, قال: سمعت الضحاك بن مزاحم, وسأله رجل عن قول الله (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) قال: تقول الملائكة: حراما محرما أن تكون لكم البُشرى.

حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد, قال: ثني أبي, عن جدي, عن الحسن, عن قتادة (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) قال: هي كلمة كانت العرب تقولها, كان الرجل إذا نـزل به شدّة قال: حجرا, يقول: حراما محرّما.

حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ) لما جاءت زلازل الساعة, فكان من زلازلها أن السماء انشقت فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا على شفة كل شيء تشقَّق من السماء, فذلك قوله: ( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ) : يعني الملائكة تقول للمجرمين حراما محرمًا أيها المجرمون أن تكون لكم البشرى اليوم حين رأيتمونا.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ ) قال: يوم القيامة (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) قال: عوذا معاذا.

حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله, وزاد فيه: الملائكة تقوله.

وقال آخرون: ذلك خبر من الله عن قيل المشركين إذا عاينوا الملائكة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: ثني الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج ( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ) قال ابن جُرَيج: كانت العرب إذا كرهوا شيئا قالوا حجرا, فقالوا حين عاينوا الملائكة. قال ابن جُرَيج: قال مجاهد: ( حِجْرًا ) عوذا, يستعيذون من الملائكة.

قال أبو جعفر: وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك من أجل أن الحِجْر هو الحرام, فمعلوم أن الملائكة هي التي تخبر أهل الكفر أن البُشرى عليهم حرام. وأما الاستعاذة فإنها الاستجارة, وليست بتحريم، ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة حرام عليكم, فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة.

------------------------

الهوامش:

(1) البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح (عن معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري : رسم نخلة) .. وحنت : اشتاقت . وفي (اللسان : دهرس) : حجت . ونخلة القصوى : موضع على ليلة من مكة . وقيل: هما نخلة الشامية ونخلة اليمانية ؛ فالشامية واد ينصب من الغمير . واليمانية : واد ينصب من بطن قرن المنازل ، وهو طريق اليمن إلى مكة . وحجر : مثلث الحاء بمعنى حرام ، وفي المعجم البكري : بسل عليك ، وهو الحرام أيضًا . والدهاريس جمع دهرس ، مثلث الدال ، وهي الداهية (عن اللسان ) . والبيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 167 من مصورة الجامعة رقم 26059) وعنه أخذه المؤلف

(2) البيت لحميد بن ثور الهلالي ( اللسان : حجر . والديوان طبعة دار الكتب المصرية ص 84) . وفي رواية الديوان واللسان : أغشى في موضع ألقى . والمحجر : الحرام . قال في اللسان : لمثلها يؤتى إليه الحرام . وقبل البيت ثلاثة أبيات وهي :

لَـمْ أَلْـقَ عَمْـرَةَ بَعْـدَ إذْ هِـيَ نَاشِئٌ

خَرَجَـــتْ مُعَطَّفَــةً عَلَيْهَـا مـئْزَرُ

بَــرَزَتْ عَقِيلَــةَ أَرْبَــع هَادَيْنَهَـا

بِيــضِ الوُجُــوهِ كــأنهُنَّ الْعُنْقَـرُ

ذَهَبَــتْ بِعَقْلِــكَ رَيطَــةٌ مَطْوِيَّـةٌ

وَهِـيَ التـي تُهْـدَي بِهَـا لَـوْ تَشْعُرُ

والبيت شاهد على أنت المحجر الحرام . وقال الفراء في معاني القرآن ( الورقة 224 من مصورة الجامعة 24059) : ألقى : من لقيت أي مثلها يركب منه المحرم . وعنه أخذ المؤلف

المعاني :

التدبر :

وقفة

[22] ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ يدل بمفهوم المخالفة أن غير المجرمين يوم يرون الملائكة تكون لهم البشرى، وهذا المفهوم من هذه الآية جاء مصرحًا به في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30].

وقفة

[22] ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ أي حرامًا محرَّمًا، والقائلون هم الملائكة، فيكون المعنى: تقول الملائكة للكفار حجرًا محجورًا، أي: حرامًا محرَّمًا أن تكون لكم اليوم بشرى، أو يغفر الله لكم، أو يدخلكم جنته، أو القائل الكفار: ﴿حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ أي: حرامًا محرمًا عليكم أن تُنزِلوا بنا العذاب، فنحن لم نرتكب ما نستحق بسببه العذاب.

الإعراب :

- ﴿ يَوْمَ: ﴾

- مفعول فيه-ظرف زمان-منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة متعلق بمحذوف بمعنى: يصيبهم الشؤم يوم يرون الملائكة. ويجوز ان يكون يَوْمَ» مفعولا به لفعل محذوف تقديره: اذكر. والجملة الفعلية بعده في محل جر بالاضافة.

- ﴿ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ: ﴾

- فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. الملائكة: مفعول به منصوب بالفتحة.

- ﴿ لا بُشْرى: ﴾

- لا: اداة نافية للجنس تعمل عمل «إن».بشرى: اسم لا» مبني على الفتح المقدر على الالف للتعذر في محل نصب وخبرها محذوف وجوبا بمعنى: لا بشرى كائنة لهم. اي لا يوم استبشار لهم.

- ﴿ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- كرر اليوم للتأكيد. وهو ظرف زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف و «اذ» اسم مبني على السكون الذي حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين: سكونه وسكون التنوين في محل جر بالاضافة.وقد نونت كلمة «اذ» لمزيتها حيث ان الاسماء لا تضاف الى الحروف.

- ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بخبر لا» المحذوف وعلامة جر الاسم الياء لانه جمع مذكر سالم والنون عوض عن تنوين المفرد و «المجرمون» اسم ظاهر في موضع الضمير اي «لهم» او هو اسم عام يتناول عموم المجرمين.

- ﴿ وَيَقُولُونَ: ﴾

- الواو عاطفة. يقولون: تعرب اعراب يَرَوْنَ» اي ويقولون لهم.والجملة الفعلية المقدرة بعدها في محل نصب مفعول به-مقول القول-.

- ﴿ حِجْراً مَحْجُوراً: ﴾

- بمعنى: حراما محرما. حجرا: مفعول مطلق-مصدر- منصوب بفعل محذوف بمعنى نسأل الله ان يحجركم حجرا. وقيل هو من المصادر غير المنصرفة المنصوبة بأفعال متروك اظهارها-هذا ما قاله سيبويه- نحو معاذ الله. وهي من حجره اذا منعه. محجورا: صفة-نعت-لحجرا منصوبة مثلها بالفتحة جاءت لتأكيد معنى الحجر كما قيل: ليلة ليلاء.'

المتشابهات :

| الفرقان: 22 | ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ |

|---|

| الفرقان: 53 | ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [22] لما قبلها : ولَمَّا طلبَ المشركون نزول الملائكة عليهم؛ بَيَّنَ اللهُ هنا أنهم لا يرون الملائكة إلا يوم القيامة، وليس على الصورة التي اقترحوها، بل على وجه آخر لم يخطر ببالهم، قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

حجرا:

وقرئ:

بضم الحاء، وهى قراءة أبى رجاء، والحسن، والضحاك.

مدارسة الآية : [23] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ .. ﴾

التفسير :

{ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ} أي:أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرا لهم وتعبوا فيها،{ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} أي باطلا مضمحلا قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه وذلك لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسله، فالعمل الذي يقبله الله، ما صدر عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه.

ثم ساق- سبحانه- بعد ذلك وعيدا آخر لهؤلاء الكافرين فقال: وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً.

والهباء: الشيء الدقيق الذي يخرج من النافذة مع ضوء الشمس شبيها بالغبار.

والمنثور: المتفرق في الجو بحيث لا يتأتى جمعه أو حصره.

أى: وقدمنا وقصدنا وعمدنا- بإرادتنا وحكمتنا إلى ما عمله هؤلاء الكافرون من عمل صالح في الدنيا- كالإحسان إلى الفقراء، والإنفاق في وجوه الخير- فجعلناه باطلا ضائعا، ممزقا كل ممزق، لأنهم فقدوا شرط قبوله عندنا، وهو إخلاص العبادة لنا.

فقد شبه- سبحانه- أعمالهم الصالحة في الدنيا في عدم انتفاعهم بها يوم القيامة- بالهباء المنثور، الذي تفرق وتبدد وصار لا يرجى خير من ورائه لحقارته وتفاهته.

وقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) ، وهذا يوم القيامة ، حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر ، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - التي ظنوا أنها منجاة لهم - شيء; وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي ، إما الإخلاص فيها ، وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية ، فهو باطل . فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين ، وقد تجمعهما معا ، فتكون أبعد من القبول حينئذ; ولهذا قال تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) .

قال مجاهد ، والثوري : ( وقدمنا ) أي : عمدنا .

وقال السدي : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه .

وقوله : ( فجعلناه هباء منثورا ) قال سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، رضي الله عنه ، في قوله : ( [ فجعلناه ] هباء منثورا ) ، قال : شعاع الشمس إذا دخل في الكوة . وكذا روي من غير هذا الوجه عن علي . وروي مثله عن ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، والضحاك ، وغيرهم . وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهم ، ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( هباء منثورا ) قال : هو الماء المهراق .

وقال أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : ( هباء منثورا ) قال : الهباء رهج الدواب . وروي مثله عن ابن عباس أيضا ، والضحاك ، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

وقال قتادة في قوله : ( هباء منثورا ) قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك الورق .

وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عاصم بن حكيم ، عن أبي سريع الطائي ، عن يعلى بن عبيد قال : وإن الهباء الرماد .

وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية ، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شيء ، فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدا ، إذا إنها لا شيء بالكلية . وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق ، الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية ، كما قال الله تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ) [ إبراهيم : 18 ] وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا ) [ البقرة : 264 ] وقال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) [ النور : 39 ] وتقدم الكلام على تفسير ذلك ، ولله الحمد والمنة .

يقول تعالى ذكره: ( وَقَدِمْنَا ) وعمدنا إلى ما عمل هؤلاء المجرمون ( مِنْ عَمَلٍ ) ; ومنه قول الراجز:

وَقَـــدِمَ الخَـــوَارِجُ الضُّــلالُ

إلَـــى عِبــادِ رَبِّهِــمْ وَقــالُوا

إنَّ دِمَاءَكُم لَنا حَلالُ (3)

يعني بقوله: قدم: عمد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ( وَقَدِمْنَا ) قال: عَمَدنا.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, مثله وقوله: ( فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) يقول: فجعلناه باطلا لأنهم لم يعملوه لله وإنما عملوه للشيطان.

والهباء: هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوّة يحسبه الناظر غبارًا ليس بشيء تقبض عليه الأيدي ولا تمسه, ولا يرى ذلك في الظل.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن المثنى, قال: ثنا محمد, قال: ثنا شعبة, عن سماك, عن عكرمة أنه قال في هذه الآية ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: الغبار الذي يكون في الشمس.

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن أبي رجاء, عن الحسن, في قوله: ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: الشعاع في كوّة أحدهم إن ذهب يقبض عليه لم يستطع.

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: شعاع الشمس من الكوّة.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, مثله.

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الحسن, في قوله: ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: ما رأيت شيئا يدخل البيت من الشمس تدخله من الكوّة, فهو الهباء.

وقال آخرون: بل هو ما تسفيه الرياح من التراب, وتذروه من حطام الأشجار, ونحو ذلك.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن عطاء الخراساني, عن ابن عباس, قوله: ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: ما تسفي الريح تَبُثُّهُ.

حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن قتادة ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: هو ما تذرو الريح من حطام هذا الشجر.

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) قال: الهباء: الغبار.

وقال آخرون: هو الماء المهراق.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني علي, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, قوله: ( هَبَاءً مَنْثُورًا ) يقال: الماء المهراق.

------------------------

الهوامش:

(3) الرجز من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (الورقة 167 مصورة الجامعة 26059) وقدم إلى الشيء : عمد إليه وقصده . وهو محل الشاهد عند المؤلف

المعاني :

التدبر :

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ هناك أعمال ضخمة في الحياة لكن حينما لا يكون هدف الإنسان إرضاء الله يُقال له: ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ قال ابن المبارك: «هي الأعمال التي عملت لغير الله»، وقال مجاهد: «هي الأعمال التي لم تقبل».

عمل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ اسأل نفسك: أي عمل تستطيع أن تدَّعي فيه الإخلاص لله وحده؟ لا سمعة ولا رياء مهما خفي! ألا تخشى أن تكون مثل هؤلاء؟! وتكون المأساة! فالله الله في عملك، والله الله في دينك قبل فوات الأوان!

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة؛ أن يرى سعيَه كله ضائعًا؛ لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم!

عمل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ احذر من محبطاتِ العملِ؛ كالرياءِ والمنِّ والأذى.

تفاعل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ استعذ بالله الآن أن تكون من هؤلاء.

تفاعل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ سل الله تعالى أن يتقبل أعمالك الصالحة.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ الحسرةُ كلُّ الحسرةِ: أن تكتشفَ في نهايةِ المطافِ أن كلَّ عملِك لا قيمة له.

عمل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ ألا تخشى أن يقال لك عن أعمالك التي تظنها خالصة وأنها قبلت: ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ آية تجعلك تقف طويلًا مع نيتك، وتتحسسها جيدًا، سعيد من أعانه الله على نيته.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ ميزان قبول الأعمال عند الله: الإخلاص، والمتابعة لنبيه.

تفاعل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ نعوذ اللهم بك من خيبة الأمل وحسرة القلب، أن نجد أعمالنا هباءً منبثًّا يومئذ.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ أعمالك الخفية محفوظة عند الله، لا يحتاجها البشر حتى لا تصبح هباء.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ الأعمال التي تذهب هباء هي التي عملت لغير الله.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ وكذلك العمل إذا خالطه الرياء.

تفاعل

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ لماذا؟ العمل إذا خلا من الإخلاص لله وحده، والمتابعة لرسوله ﷺ سيكون هباء، كم من أعمالنا يكون هباء منثورًا؟! يا رب ارحمنا، وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، متَّبعين فيها لا مبتدعين.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ أصعب الأوقات على التاجر هي حينما يعرف أنه بذل وقته وماله وجهده ثم خسرهم جميعًا، فكيف بالخسارة في هذا الموقف؟! هذا هو الغبن الحقيقي.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ خيبة أمل لا توصف أن يكتشف الإنسان في نهاية المطاف أن كل عمله لا قيمة له.

وقفة

[23] ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة.

وقفة

[23] في يوم القيامة هبَاءان: للجبال: ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ [الواقعة: ٦]، ولأعمال الكفار والمرائين: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا﴾، يا للحسرة حينما تتفرق أعمال كنت تظنها حسنات، فإذا هي لا شيء.

وقفة

[23] الحسرة كل الحسرة: أن تعمل أعمالًا كالجبال ثم تراها هباءً منثورًا أمام عينيك ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] العمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] أعمالًا كالجبال تراها هباءً أمام عينيك، هذه والله هي الحسرة بعينها ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] قد يسخِّر الله لك حسنات لا تعلمها ولم تعملها من غيبة الآخرين لك ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] الكافر لا تنفعه الأعمال الصالحة في الاخرة؛ بدليل قول الله: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

وقفة

[23] العبرة بقبول العمل لا بحجم العمل؛ عمل قليل بإخلاص خير من أعمال كالجبال كلها رياء وسمعة ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾.

عمل

[23] ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ حافظ على أعمالك من الرياء، واحفظ هذا الدعاء ولا تغفل عنه: «اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ».

عمل

[23] إن رأيت مدحًا لك في أعمال الخير؛ فلا تحزن من فوات الأجر، تلك عاجل بشرى المؤمن، ولا تغتر بحصول الأجر: ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾، واسأله الثبات.

الإعراب :

- ﴿ وَقَدِمْنا: ﴾

- الواو عاطفة. قدم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ إِلى ما عَمِلُوا: ﴾

- جار ومجرور متعلق بقدمنا. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بإلى. عملوا: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. وجملة عَمِلُوا» صلة الموصول لا محل لها. والعائد ضمير منصوب محلا لانه مفعول به. التقدير: الى ما عملوه بمعنى: وعمدنا الى ما قدمه الكافرون. وليس في القول الكريم قدوم ولا ما يشبه القدوم وانما هو تصوير حال هؤلاء.

- ﴿ مِنْ عَمَلٍ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من ما» اي اعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم وعمل طيب واغاثة ملهوف وغير ذلك من المكارم التي اشتهروا بها وهم لا يرجون ثوابا عليها.

- ﴿ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً: ﴾

- بمعنى فأحبطناه لانهم انما فعلوه ليس ابتغاء مرضاة الله. فجعلناه: اي فصيرناه وهي معطوفة بالفاء على قَدِمْنا» وتعرب مثلها. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به اول هباء: بمعنى «غبار او هو دقاق التراب» مفعول به ثان منصوب بالفتحة.منثورا: صفة-نعت-لهباء منصوبة مثلها بمعنى: مبعثرا. ويجوز ان تكون مَنْثُوراً» مفعولا به ثالثا لجعل.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [23] لما قبلها : وبعد أن توعدَ اللهُ الكافرين؛ بَيَّنَ هنا أنه ليس لهم عمل صالح ينفعهم يوم القيامة، فأعمال البر التي فعلوها كالإحسان إلى الفقراء، وصلة الأرحام، وإكرام الضيف؛ لم يتقبلها الله منهم، قال تعالى:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [24] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا .. ﴾

التفسير :

أي:في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل{ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} الذين آمنوا بالله وعملوا صالحا واتقوا ربهم{ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} من أهل النار{ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} أي:مستقرهم في الجنة وراحتهم التي هي القيلولة، هو المستقر النافع والراحة التامة لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كدر، بخلاف أصحاب النار فإن جهنم ساءت مستقرا ومقيلا وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل، فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء لأنه لا خير في مقيل أهل النار ومستقرهم كقوله:{ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ}

ثم بين- سبحانه- ما سيكون عليه أصحاب الجنة من نعيم مقيم يوم القيامة فقال:

أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا.

والمستقر: المكان الذي يستقر فيه الإنسان في أغلب وقته. والمقيل: المكان الذي يؤوى إليه في وقت القيلولة للاستراحة من عناء الحر.

أى: «أصحاب الجنة يومئذ» أى: يوم القيامة «خير مستقرا» أى: خير مكانا ومنزلا في الجنة، مما كان عليه الكافرون في الدنيا من متاع زائل، ونعيم حائل «وأحسن مقيلا» أى: وأحسن راحة وهناء ومأوى، مما فيه الكافرون من عذاب مقيم.

وقد استنبط بعض العلماء. من هذه الآية أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهى في وقت قصير، لا يتجاوز نصف النهار. قالوا: لأن قوله- تعالى- وَأَحْسَنُ مَقِيلًا يدل على أنهم في وقت القيلولة، يكونون في راحة ونعيم، ويشير إلى ذلك قوله- تعالى-: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً .

وأما أهل النار- والعياذ بالله- فهم ليسوا كذلك لأن حسابهم غير يسير.

وقد ساق ابن كثير في هذا المعنى آثارا منها أن سعيد الصواف قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم ليقيلون في رياض الجنة .

وقوله : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) أي : يوم القيامة ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ) [ الحشر : 20 ] ; وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات ، والغرفات الآمنات ، فهم في مقام أمين ، حسن المنظر ، طيب المقام ، ( خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ) [ الفرقان : 76 ] ، وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات ، والحسرات المتتابعات ، وأنواع العذاب والعقوبات ، ( إنها ساءت مستقرا ومقاما ) [ الفرقان : 66 ] أي : بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما; ولهذا قال : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) أي : بما عملوه من الأعمال المتقبلة ، نالوا ما نالوا ، وصاروا إلى ما صاروا إليه ، بخلاف أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجاة من النار ، فنبه - تعالى - بحال السعداء على حال الأشقياء ، وأنه لا خير عندهم بالكلية ، فقال : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) .

قال الضحاك : عن ابن عباس : إنما هي ضحوة ، فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين .

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار ، فيقيل أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ، قال الله تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) .

وقال عكرمة : إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار : هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر ، إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة ، فينصرف أهل النار إلى النار ، وأما أهل [ الجنة فينطلق بهم إلى ] الجنة ، فكانت قيلولتهم [ في الجنة ] وأطعموا كبد حوت ، فأشبعهم [ ذلك ] كلهم ، وذلك قوله : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) .

وقال سفيان ، عن ميسرة ، عن المنهال ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) وقرأ ) ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) [ الصافات : 68 ] .

وقال العوفي ، عن ابن عباس في قوله : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) قال : قالوا في الغرف من الجنة ، وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة ، وذلك الحساب اليسير ، وهو مثل قوله تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ) [ الانشقاق : 7 - 9 ] .

وقال قتادة في قوله : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) أي : مأوى ومنزلا قال قتادة : وحدث صفوان بن محرز أنه قال : يجاء يوم القيامة برجلين ، أحدهما كان ملكا في الدنيا إلى الحمرة والبياض فيحاسب ، فإذا عبد ، لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار . والآخر كان صاحب كساء في الدنيا ، فيحاسب فيقول : يا رب ، ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به . فيقول : صدق عبدي ، فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة ، ثم يتركان ما شاء الله . ثم يدعى صاحب النار ، فإذا هو مثل الحممة السوداء ، فيقال له : كيف وجدت؟ فيقول : شر مقيل . فيقال له : عد ثم يدعى بصاحب الجنة ، فإذا هو مثل القمر ليلة البدر ، فيقال له : كيف وجدت؟ فيقول : رب ، خير مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبي حاتم كلها .

وقال ابن جرير : حدثني يونس ، أنبأنا ابن وهب ، أنبأنا عمرو بن الحارث ، أن سعيدا الصواف حدثه ، أنه بلغه : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس ، وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس ، وذلك قوله تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ) .

وقوله جلّ ثناؤه: ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) يقول تعالى ذكره: أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرّا, وهو الموضع الذي يستقرّون فيه من منازلهم في الجنة من مستقرّ هؤلاء المشركين الذين يفتخرون بأموالهم, وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنيا, وأحسن منهم فيها مقيلا.

فإن قال قائل: وهل في الجنة قائلة؟ فيقال: ( وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) فيها؟ قيل: معنى ذلك: وأحسن فيها قرارا في أوقات قائلتهم في الدنيا, وذلك أنه ذكر أن أهل الجنة لا يمرّ فيهم في الآخرة إلا قدر ميقات النهار من أوّله إلى وقت القائلة, حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة, فذلك معنى قوله: ( وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) .

* ذكر الرواية عمن قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) يقول: قالوا في الغرف في الجنة, وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة, وذلك الحساب اليسير, وهو مثل قوله: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا .

حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, في قوله: ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) قال: كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة في نصف النهار, فيقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار.

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) قال: لم ينتصف النهار حتى يقضي الله بينهم, فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال: وفي قراءة ابن مسعود: (ثُمَّ إِنَّ مَقِيلَهُمْ لإلى الجَحيم).

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) قال: قال ابن عباس: كان الحساب من ذلك في أوّله, وقال القوم حين قالوا في منازلهم من الجنة, وقرأ ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ).

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيدًا الصوّاف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقضي على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس, وأنهم يقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس, فذلك قول الله: ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ).

قال أبو جعفر: وإنما قلنا: معنى ذلك: خير مستقرا في الجنة منهم في الدنيا, لأن الله تعالى ذكره عَمَّ بقوله: ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) جميع أحوال الجنة في الآخرة أنها خير في الاستقرار فيها, والقائلة من جميع أحوال أهل النار, ولم يخُصّ بذلك أنه خير من أحوالهم في النار دون الدنيا, ولا في الدنيا دون الآخرة, فالواجب أن يعمَّ كما عمّ ربنا جلّ ثناؤه, فيقال: أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرًّا في الجنة من أهل النار في الدنيا والآخرة, وأحسن منهم مقيلا وإذا كان ذلك معناه, صحّ فساد قول من توهم أن تفضيل أهل الجنة بقول الله: ( خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا ) على غير الوجه المعروف من كلام الناس بينهم في قولهم: هذا خير من هذا, وهذا أحسن من هذا.

المعاني :

التدبر :

تفاعل

[24] تأملوا جملة: ﴿أَصحابُ الجَنَّةِ﴾؛ المتأمل لها فقط ولم يرها بعد يشعر بسعادة عامرة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة.

وقفة

[24] ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ في الحديث أن مجرد غمسة في الجنة تنسي شقاء الدنيا، هذه لذة غمسة كيف بالخلود فيها؟!

وقفة

[24] ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ ويالها من قيلولة بعد وعثاء سفر الحشر، وعناء يوم الحساب! يا رب رحمتك.

وقفة

[24] ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ ليس في الجنة شمس يقيلون منها؛ إنما خفف الله أهوال القيامة عليهم حتى كأنها ما بين الصباح إلى الظهر فقط.

تفاعل

[24] ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ ادعُ الله الآن أن يجعلك من هؤلاء.

وقفة

[24] استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾، أن حساب أهل الجنة يسير، وأنه ينتهي في نصف نهار، ووجه ذلك أن قوله: (ﱲ): أي مكان قيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار.

وقفة

[24] ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ قيل: أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.

وقفة

[24] كان بعض الصالحين إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة، يذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار؛ فإن الساعة تقوم في يوم الجمعة، ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، قاله ابن مسعود، وتلا قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾.

وقفة

[24] والله لا استقرارٌ دائمًا، ولا راحةٌ تامةٌ إلا في الجنة ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾، اللهم إنا نسألك قرارًا في الجنة وراحة فيها.

الإعراب :

- ﴿ أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة. الجنة: مضاف إليه مجرور بالكسرة. يومئذ: أعربت في الآية الكريمة الثانية والعشرين.

- ﴿ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا: ﴾

- خير: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. مستقرا: ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة بمعنى: المكان الذي يكونون فيه مستقرين في اكثر اوقاتهم وهم يتنادمون. واعربت الكلمة «ظرف مكان» لان كلمة خَيْرٌ» ليست على صيغة «افضل» اي «اخير» ولو كان المعنى لكلمة خَيْرٌ» اسم تفضيل لاعرب مُسْتَقَرًّا» تمييزا منصوبا بالفتحة.

- ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً: ﴾

- معطوفة بالواو على خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا» وتعرب إعرابها.بمعنى: أصحاب الجنة في ذلك اليوم أحسن مأوى. لأن مَقِيلاً» هو المكان الذي يأوون إليه للاسترواح وهم يتلذذون بنعيم الجنة. ولم ينون أَحْسَنُ» لأنه على وزن «أفعل» صيغة تفضيل وبوزن الفعل ولانقطاعها عن الاضافة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ حالَ الكافرين؛ ذكرَ هنا حالَ أضدادهم المؤمنين، قال تعالى:

﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [25] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 25 و26

يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب، ومزعجات القلوب فقال:{ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه، ينزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات وتشقق وتنزل ملائكة كل سماء فيقفون صفا صفا، إما صفا واحدا محيطا بالخلائق، وإما كل سماء يكونون صفا ثم السماء التي تليها صفا وهكذا.

القصد أن الملائكة -على كثرتهم وقوتهم- ينزلون محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله، فما ظنك بالآدمي الضعيف خصوصا الذي بارز مالكه بالعظائم، وأقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها، فيحكم فيه الملك الحق بالحكم الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال:{ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا} لصعوبته الشديدة وتعسر أموره عليه، بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف الحمل.

{ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا}

وقوله:{ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ} أي:يوم القيامة{ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ} لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك، كما كانوا في الدنيا، بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم، ومما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه "الرحمن "الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا والآخرة، وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقص، وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته، فلها السبق والغلبة، وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم به، ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب.

ثم وصف- سبحانه- بعض الأهوال التي تحدث في هذا اليوم فقال: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا.

وقوله تَشَقَّقُ أصله تتشقق بمعنى تتفتح. والباء يصح أن تكون بمعنى عن، وأن تكون للسببية أى: بسبب طلوعه منها، وأن تكون للحال، أى: ملتبسة بالغمام.

والغمام: اسم جنس جمعى لغمامة. وهي السحاب الأبيض الرقيق سمى بذلك لأنه يغم ما تحته، أى: يستره ويخفيه.

والمعنى: واذكر- أيها العاقل لتعتبر وتتعظ- أهوال يوم القيامة. يوم تتفتح السماء وتتشقق بسبب طلوع الغمام منها. ونزول الملائكة منها تنزيلا عجيبا غير معهود.

قال صاحب الكشاف: ولما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغمام منها جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء، كما تقول: شق السنام بالشفرة وانشق بها، ونظيره قوله- تعالى:

السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ... .

فإن قلت: أى فرق بين قولك: انشقت الأرض بالنبات، وانشقت عنه؟ قلت: معنى انشقت به، أن الله شقها بطلوعه فانشقت به. ومعنى انشقت عنه: أن التربة ارتفعت عند طلوعه.

والمعنى: أن السماء تتفتح بغمام يخرج منها، وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحف أعمال العباد .

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة ، وما يكون فيه من الأمور العظيمة ، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام ، وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار ، ونزول ملائكة السماوات يومئذ ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر . ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء .

قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) [ البقرة : 210 ] .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث ، حدثنا مؤمل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، أنه قرأ هذه الآية : ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ) قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد ، الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق ، فتنشق السماء الدنيا ، فينزل أهلها - وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها ، وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق [ فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ] ثم تنشق السماء الثالثة ، فينزل أهلها ، وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق ، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم ، وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء ، حتى تنشق السماء السابعة ، فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السماوات ومن الجن والإنس ، ومن جميع الخلق ، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السماوات ، وبالجن والإنس وجميع الخلق ، وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام ، وحوله الكروبيون ، وهم أكثر من أهل السماوات السبع ومن الإنس والجن وجميع الخلق ، لهم قرون كأكعب القنا ، وهم تحت العرش ، لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل ، ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ، وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام ، وما بين ركبته إلى حجزته مسيرة خمسمائة عام ، وما بين حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام ، وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام . وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام ، وجهنم مجنبته هكذا رواه ابن أبي حاتم بهذا السياق .

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثني الحجاج ، عن مبارك بن فضالة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن يوسف بن مهران ، أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس ، وهو يوم التلاق ، يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض ، فيقول أهل الأرض : جاء ربنا؟ فيقولون : لم يجئ ، وهو آت . ثم تنشق السماء الثانية ، ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة . فينزل منها من الملائكة أكثر من [ جميع من ] نزل من السماوات ومن الجن والإنس . قال : فتنزل الملائكة الكروبيون ، ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية ، بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة ، وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه ، وكل ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس . وعلى رءوسهم شيء مبسوط كأنه القباء والعرش فوق ذلك .

ثم وقف ، فمداره على علي بن زيد بن جدعان ، وفيه ضعف ، وفي سياقاته غالبا نكارة شديدة . وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا ، والله أعلم .

وقد قال [ الله ] تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) [ الحاقة : 15 - 17 ] قال شهر بن حوشب : حملة العرش ثمانية ، أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد على حلمك بعد علمك . وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك ، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ، رواه ابن جرير عنه .

وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم ، شخصت إليه أبصارهم ، ورجفت كلاهم في أجوافهم ، وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم .

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن عبد الجليل ، عن أبي حازم ، عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب ، منها النور والظلمة ، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع منه القلوب .

وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامه ، ولعله من الزاملتين ، والله أعلم .

اختلف القرّاء في قراءة قوله ( تَشَقَّقُ ) فقرأته عامَّة قرّاء الحجاز (وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ) بتشديد الشين بمعنى: تَتَشقق, فأدغموا إحدى التاءين في الشين فشدّدوها, كما قال: ( لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى )

وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة: ( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ) بتخفيف الشين والاجتزاء بإحدى التاءين من الأخرى.

والقول في ذلك عندي: أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وتأويل الكلام: ويوم تُشقق السماء عن الغمام. وقيل: إن ذلك غمام أبيض مثل الغمام الذي ظلل على بني إسرائيل, وجعلت الباء, في قوله: ( بِالْغَمَامِ ) مكان " عن " كما تقول: رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس, بمعنى واحد.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن مجاهد, قوله: ( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ) قال: هو الذي قال: فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ الذي يأتي الله فيه يوم القيامة, ولم يكن في تلك قطّ إلا لبني إسرائيل. قال ابن جُرَيج: الغمام الذي يأتي الله فيه غمام زعموا في الجنة.

قال: ثنا الحسين, قال: ثنا معتمر بن سليمان, عن عبد الجليل, عن أبي حازم, عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله حين يهبط, وبينه وبين خلقه سبعون حجابا, منها النور والظلمة والماء, فيصوّت الماء صوتا تنخلع له القلوب.

قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جُرَيج, عن عكرمة في قوله: يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ يقول: والملائكة حوله.

قال: ثني حجاج, عن مبارك بن فضالة, عن عليّ بن زيد بن جُدعان, عن يوسف بن مهران, أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نـزل منها من الملائكة أكثر من الجنّ والإنس, وهو يوم التلاق, يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض, فيقول أهل الأرض: جاء ربنا, فيقولون: لم يجيء وهو آت, ثم تَتَشقق السماء الثانية, ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة, فينـزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نـزل من السماوات ومن الجنّ والإنس. قال: فتنـزل الملائكة الكُروبيون, ثم يأتي ربنا تبارك وتعالى في حملة العرش الثمانية، بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة, وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة, قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه, وكلّ ملك منهم واضع رأسه بين ثدييه يقول: سبحان الملك القدوس, وعلى رءوسهم شيء مبسوط كأنه القباء, والعرش فوق ذلك, ثم وقف.

قال: ثنا الحسن, قال: ثنا جعفر بن سليمان, عن هارون بن وثاب, عن شهر بن حوشب, قال: حملة العرش ثمانية, فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك, لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك, لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.

قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن أبي بكر بن عبد الله, قال: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم فوقهم شخصت إليه أبصارهم, ورجفت كُلاهم في أجوافهم, قال: وطارت قلوبهم من مقرّها في صدورهم إلى حناجرهم.

حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: ( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنـزلَ الْمَلائِكَةُ تَنـزيلا ) يعني يوم القيامة حين تشقق السماء بالغمام, وتنـزل الملائكة تنـزيلا.

وقوله: ( وَنـزلَ الْمَلائِكَةُ تَنـزيلا ) يقول: ونـزل الملائكة إلى الأرض تنـزيلا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[25] ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ الغمام هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار ونزول الملائكة.

وقفة

[25] ﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا﴾ تتنزل الملائكة -على كثرتهم وقوتهم وطاعتهم لربهم وعصمتهم- مذعنين لأمر الله، ولا يتكلم منهم أحد إلا بإذن ربه، فما ظنك بالآدمي الضعيف الذي بارز ربه بالذنوب، وتجرأ على ما يسخط علام الغيوب؟!

وقفة

[25، 26] أذهلني يومًا قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ﴾، فقلت: يا لطيف! علمت أن قلوب أوليائك الذين تتراءى لهم تلك الأهوال لا تتمالك؛ فلطفت بهم فأضفت (الملك) إلى أعم اسم في الرحمة فقلت: (الرحمن)! ولو كان بدله اسمًا آخر كالعزيز والجبار؛ لتفطرت القلوب.

الإعراب :

- ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ: ﴾

- معطوفة بالواو على يَوْمَ» الواردة في الآية الكريمة الثانية والعشرين. تشقق: فعل مضارع مرفوع بالضمة واصله: تتشقق بحذف احدى التاءين تخفيفا.

- ﴿ السَّماءُ بِالْغَمامِ: ﴾

- فاعل مرفوع بالضمة. بالغمام: جار ومجرور متعلق بتشقق السماء. والجملة الفعلية تَشَقَّقُ السَّماءُ» في محل جر بالاضافة.وبِالْغَمامِ» بمعنى عن الغيوم.

- ﴿ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً: ﴾

- الواو عاطفة. نزل: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. الملائكة: نائب فاعل مرفوع بالضمة. تنزيلا: مفعول مطلق-مصدر-منصوب بالفتحة. بمعنى «وانزلت الملائكة بصحائف الأعمال» وذكر الفعل على تذكير المفرد. لان الملائكة جمع «ملك».'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [25] لما قبلها : وبعد أن بَيَّنَ اللهُ حالَ الكافرين وحالَ المؤمنين يوم القيامة؛ وصف هنا بعض الأهوال التى تحدث في هذا اليوم، قال تعالى:

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

تشقق:

قرئ:

1- بإدغام التاء، من «تتشقق» ، وهى قراءة الحرميين، وابن عامر.

2- بحذف التاء، وهى قراءة باقى السبعة.

ونزل:

1- ماضيا مشددا، مبنيا للمفعول، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- ماضيا مشددا مبنيا للفاعل، وهى قراءة ابن مسعود، وأبى رجاء.

3- أنزل، مبنيا للفاعل، ورويت أيضا عن أبى رجاء.

4- نزل، ثلاثيا مخففا، مبنيا للفاعل، ورويت عن أبى عمرو.

5- تنزل، بالتاء، مضارع «نزل» مشددا، مبنيا للفاعل، رواها هارون عن أبى عمرو.

6- تنزلت، ورويت عن أبى.

7- نزلت، ماضيا مشددا مبنيا للمفعول، بتاء التأنيث، وهى قراءة أبى.

مدارسة الآية : [26] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ .. ﴾

التفسير :

تفسير الآيتين 25 و26

يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من الشدة والكروب، ومزعجات القلوب فقال:{ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه، ينزل من فوق السماوات فتنفطر له السماوات وتشقق وتنزل ملائكة كل سماء فيقفون صفا صفا، إما صفا واحدا محيطا بالخلائق، وإما كل سماء يكونون صفا ثم السماء التي تليها صفا وهكذا.

القصد أن الملائكة -على كثرتهم وقوتهم- ينزلون محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله، فما ظنك بالآدمي الضعيف خصوصا الذي بارز مالكه بالعظائم، وأقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها، فيحكم فيه الملك الحق بالحكم الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة ولهذا قال:{ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا} لصعوبته الشديدة وتعسر أموره عليه، بخلاف المؤمن فإنه يسير عليه خفيف الحمل.

{ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا}

وقوله:{ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ} أي:يوم القيامة{ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ} لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك، كما كانوا في الدنيا، بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم، ومما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه "الرحمن "الذي وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا والآخرة، وتم بها كل ناقص وزال بها كل نقص، وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على الغضب وسبقت رحمته غضبه وغلبته، فلها السبق والغلبة، وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما يعاملهم به، ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة العذاب.

وقوله- تعالى-: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ، وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً.

لفظ «الملك» مبتدأ، و «يومئذ» ظرف للمبتدأ و «الحق» نعت له «للرحمن» خبره.

أى: الملك الثابت الذي لا يزول، ولا يشاركه فيه أحد للرحمن يومئذ، وكان هذا اليوم عسيرا على الكافرين، لشدة الهول والعذاب الذي يقع عليهم فيه.

وخص- سبحانه- ثبوت الملك له في هذا اليوم بالذكر، مع أنه- تعالى- هو المالك لهذا الكون في هذا اليوم وفي غيره، للرد على الكافرين الذين زعموا أن أصنامهم ستشفع لهم يوم القيامة، ولبيان أن ملك غيره- سبحانه- في الدنيا. إنما هو ملك صورى زائل، أما الملك الثابت الحقيقي فهو لله الواحد القهار.

قال ابن كثير: وفي الصحيح «أن الله يطوى السموات بيمينه، ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك. أنا الديان. أين ملوك الأرض أين الجبارون. أين المتكبرون» .

وقوله تعالى : ( الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ) ، كما قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) [ غافر : 16 ] وفي الصحيح : " إن الله يطوي السماوات بيمينه ، ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ، ثم يقول : أنا الملك ، أنا الديان ، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون " ؟

وقوله : ( وكان يوما على الكافرين عسيرا ) أي : شديدا صعبا; لأنه يوم عدل وقضاء فصل ، كما قال تعالى : ( [ فإذا نقر في الناقور ] ) " ، ( فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ) [ المدثر : 8 - 10 ] ، فهذا حال الكافرين في هذا اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى : ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) [ الأنبياء : 103 ] .

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله : ( يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا " .

(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ) يقول: الملك الحقّ يومئذ خالص للرحمن دون كلّ من سواه, وبطلت الممالك يومئذ سوى ملكه. وقد كان في الدنيا ملوك, فبطل الملك يومئذ سوى ملك الجبار ( وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ) يقول: وكان يومُ تشقُّق السماء بالغمام يوما على أهل الكفر بالله عسيرا, يعني صعبا شديدا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[26] ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ﴾ ومما يرتاح له القلب، وتطمئن به النفس، وينشرح له الصدر: أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وعمت كل حي وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته، وليتغمده برحمته، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه، ينتظرون ما يحكم فيهم، وما يجري عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، فما ظنك بما يعاملهم به.

وقفة

[26] ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ﴾ لم يتخصص ملك الله بذلك اليوم فحسب، لكنه اليوم الذي تبطل فيه ادعاءات المبطلين، ممن نازع الله ملكه، ويحصل اليقين للجميع يوم القيامة بأن الله مالك كل شيء على الحقيقة.

وقفة

[26] ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ﴾ هذه الآية تصدق قوله في الفاتحة: ﴿الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين﴾ [الفاتحة: 3، 4] فرحمة الملك غالبة في القيامة.

الإعراب :

- ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ: ﴾

- مبتدأ مرفوع بالضمة. يومئذ: أعربت في الآية الكريمة الثانية والعشرين. اي الملك في ذلك اليوم.

- ﴿ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ: ﴾

- صفة-نعت-للملك. اي الملك المطلق. للرحمن: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر المبتدأ

- ﴿ وَكانَ يَوْماً: ﴾

- الواو حالية. والجملة بعدها في محل نصب حال. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر فيها جوازا تقديره هو.يوما: خبر كانَ» منصوب بالفتحة.

- ﴿ عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بعسيرا وعلامة جر الاسم الياء لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض من التنوين والحركة في المفرد. عسيرا:صفة-نعت-ليوما منصوبة مثلها بالفتحة'

المتشابهات :

| الحج: 56 | ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّـهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ |

|---|

| الفرقان: 26 | ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [26] لما قبلها : وبعد ذكرِ بعضَ الأهوال التى تحدث يوم القيامة؛ بَيَّنَ هنا أنه لا ملك لغيره في هذا اليوم، ثم ذكر الهول الذي ينال الكافرين حينئذ، قال تعالى:

﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [27] :الفرقان المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ .. ﴾

التفسير :

{ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ} بشركه وكفره وتكذيبه للرسل{ عَلَى يَدَيْهِ} تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا.{ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه.

ثم صور- سبحانه- ما سيكون عليه الكافرون يوم القيامة من حسرة وندامة، تصويرا بليغا، مؤثرا فقال: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا.

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن عقبة بن أبى معيط دعا النبي صلّى الله عليه وسلّم لحضور طعام عنده، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم لا آكل من طعامك حتى تنطق بالشهادتين.

فنطق بهما. فبلغ ذلك صديقه أمية بن خلف أو أخاه أبى بن خلف، فقال له: يا عقبة بلغني أنك أسلمت. فقال له: لا. ولكن قلت ما قلت تطييبا لقلب محمد صلّى الله عليه وسلّم حتى يأكل من طعامي. فقال له: كلامك على حرام حتى تفعل كذا وكذا بمحمد صلّى الله عليه وسلّم ففعل الشقي ما أمره به صديقه الذي لا يقل شقاوة عنه.

أما عقبة فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقتله في غزوة بدر وأما أبى بن خلف فقد طعنه النبي صلى الله عليه وسلّم في غزوة أحد طعنة لم يبق بعدها سوى زمن يسير ثم هلك.

وعلى أية حال فإن الآيات وإن كانت قد نزلت في هذين الشقيين. فإنها تشمل كل من كان على شاكلتهما في الكفر والعناد، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وعض اليدين كناية عن شدة الحسرة والندامة والغيظ، لأن النادم ندما شديدا، يعض يديه. وليس أحد أشد ندما يوم القيامة من الكافرين.

قال- تعالى-: وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ. وَجَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِي أَعْناقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ...

والمعنى: واذكر- أيها العاقل- يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء، يوم يعض الظالم على يديه من شدة غيظه وندمه وحسرته.

ويقول في هذا اليوم يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.

أى: يا ليتني سلكت معه طريق الحق الذي جاء به، واتبعته في كل ما جاء به من عند ربه.

وقوله : ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين ، الذي لا مرية فيه ، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول ، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم ، وعض على يديه حسرة وأسفا .

وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء ، فإنها عامة في كل ظالم ، كما قال تعالى : ( يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) [ الأحزاب : 66 - 68 ] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ، ويعض على يديه قائلا ( يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا )

يقول تعالى ذكره: ويوم يعضّ الظالم نفسه المشرك بربه على يديه ندما وأسفًا على ما فرط في جنب الله، وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة خليله الذي صدّه عن سبيل ربه, يقول: يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا يعني طريقا إلى النجاة من عذاب الله .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[27] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ في هذه الآية ثلاثة معانٍ:

1- العض ورد أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران: 119]، وعض الأنامل هو في الآلام الخفيفة، أما عض اليد فهو في الأشياء العظيمة.

2- أن الظالم لا يكتفي بعض يدٍ واحدة، بل يعض كلتا يديه.

3- أن الظالم يوم القيامة، يبدأ بتعذيب نفسه، قبل أن يأتيه العذاب.

وقفة

[27] ﴿ويوم يعضُّ الظالم على يديه﴾ لا تكفيه يد واحدة يعض عليها، إنما هو يداول بين هذه وتلك؛ لشدة ما يعانيه من الندم، فإياك والظلم.

وقفة

[27] ﴿ويوم يعضُّ الظالم على يديه﴾ قالوا قديمًا: عض أصابع الندم، فكيف بحال من عض جميع يديه ندمًا؟!

وقفة

[27] ﴿ويوم يعضُّ الظالم على يديه﴾ العادة أن الفم لا يتسع لليدين كلتاهما، ولكن تشبيه بليغ لشدة الندم.

وقفة

[27] ﴿ويوم يعضُّ الظالم على يديه﴾ صورة من أبشع صور الندم، فالعض على اليد تعبير جنوني عن رغبة هستيرية في الانتقام من النفس.

وقفة

[27] ﴿ويوم يعضُّ الظالم على يديه﴾ تقولُ العرب: عضَّ على أصابع الندم، لكن هنا ﴿على يديه﴾ مما يدل على الندم الهائل. ـ

وقفة

[27] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن عقبة بن أبي معيط دعا النبي ﷺ لحضور طعام عنده، فقال له النبي ﷺ: «لا آكل من طعامك حتى تنطق بالشهادتين»، فنطق بهما، فبلغ ذلك صديقه أمية بن خلف أو أخاه أبي بن خلف، فقال له: «يا عقبة، بلغني أنك أسلمت»، فقال له: «لا، ولكن قلت ما قلت تطييبًا لقلب محمد حتی يأكل من طعامي»، فقال له: «فوجهي من وجهك حرام حتى ترجع إليه، وتتفل في وجهه، وترجع عما دخلت فيه»، ففعل الشقی ما أمره به صديقه، فنزلت هذه الآيات.

وقفة

[27] آه لـلــظـالــم من: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾.

اسقاط

[27] ﴿وَيَومَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيهِ يَقولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبيلًا﴾ ما زالت الفرصة متاحة لك.

اسقاط

[27] ﴿ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا﴾ لن تذكر في ذلك اليوم إلا سبيله عليه الصلاة والسلام، فأين أنت اليوم من سنته؟!

وقفة

[27] ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ أثمن ما في الدنيا: أن تكون مع الصادقين.

وقفة

[27] أيها الظالم: سوف يأتي يوم يَعضُّ كل ظالم على يديه، ويقول: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾.

وقفة

[27] يوم يعض الظالم على يديه: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾، لا سبيل إلى الله إلا بصحبة دليل، عارف بالله، مرشد إليه جل جلاله.

وقفة

[27] الذي يرضي الناس بسخط الله كالظالم الذي يعض على يديه يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾.

وقفة

[27، 28] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ هذه كلمات الندم، هذه آهات الألم، هذه رسالات النذير الإلهي الرهيب، وآيات الفرصة الأخيرة، تمتد إليك من الرحمن؛ بوصف حقيقة الندم الأبدي عند فوات الأوان، لكنها تأتيك الآن قبل فوات الأوان، جامعة مقامات الجلال والجمال، فماذا تراك أنت فاعل بنفسك اليوم يا صاح؟!

وقفة

[27، 28] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ سوء اختيار الصديق ثمرته يوم القيامة فانتقوا رفقتكم حتى لا تأتي تلك اللحظة التي تنطق ألسنتكم بزفرة مؤلمة.

وقفة

[27، 28] من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا؛ كالظالم الذي يعض على يده؛ يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَيَوْمَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يوما» الواردة في الآية الكريمة السابقة. ويجوز ان تكون الواو استئنافية. و يَوْمَ» مفعولا به منصوبا بفعل محذوف تقديره واذكر يوم.

- ﴿ يَعَضُّ الظّالِمُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل جر بالاضافة. يعض: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الظالم: فاعل مرفوع بالضمة. والجملة كناية عن الغيظ والحسرة والندم مثلها مثل اسقط في يده وهي افصح من لفظ المكنى عنه.

- ﴿ عَلى يَدَيْهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بيعض وعلامة جر الاسم الياء لانه مثنى وحذفت النون للاضافة. والهاء ضمير متصل-ضمير الغائب-في محل جر بالاضافة.

- ﴿ يَقُولُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب حال بتقدير: يعض على يديه قائلا.ويجوز ان تكون في محل جر بدلا من يَعَضُّ الظّالِمُ» وهي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو.

- ﴿ يا لَيْتَنِي: ﴾

- يا: اداة نداء والمنادى محذوف كما تحذف اداة النداء من المنادى.ليتني: حرف مشبه بالفعل من اخوات «إن» وهي للتمني. النون للوقاية والياء ضمير متصل-ضمير المتكلم-في محل نصب اسمها.

- ﴿ اتَّخَذْتُ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع خبر «ليت» وهي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل-ضمير المتكلم- مبني على الضم في محل رفع فاعل.

- ﴿ مَعَ الرَّسُولِ: ﴾

- مع: اسم يفيد الظرفية بمعنى الاجتماع والمصاحبة متعلق باتخذت وهو مضاف. الرسول: مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة.

- ﴿ سَبِيلاً: ﴾