الإحصائيات

سورة الكهف

| ترتيب المصحف | 18 | ترتيب النزول | 69 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مكيّة | عدد الصفحات | 11.50 |

| عدد الآيات | 110 | عدد الأجزاء | 0.60 |

| عدد الأحزاب | 1.20 | عدد الأرباع | 4.90 |

| ترتيب الطول | 13 | تبدأ في الجزء | 15 |

| تنتهي في الجزء | 16 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الثناء على الله: 4/14 | الحمد لله: 3/5 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

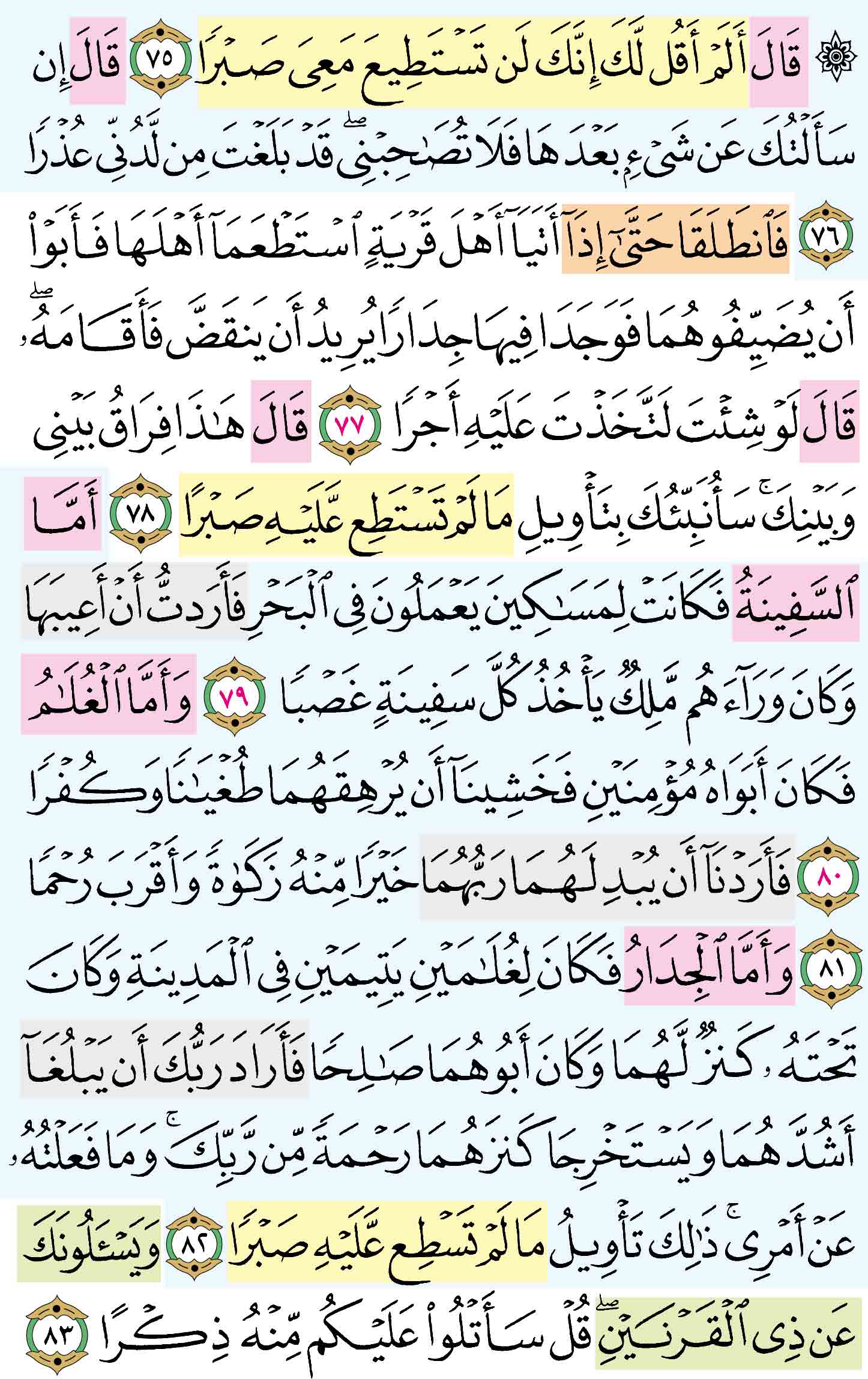

من الآية رقم (77) الى الآية رقم (78) عدد الآيات (2)

وصلَ موسى والخَضِرُ قريةً وطَلبَا من أهلِها الطَّعامَ فرفضُوا، ووجَدَا حائِطًا يريدُ أن يسقطَ فأقامَه الخضرُ عليه السلام ، فاعترضَ موسى عليه السلام للمرَّةِ الثالثةِ، فكانَ الفراقُ بينهما.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (79) الى الآية رقم (82) عدد الآيات (4)

الخضرُ عليه السلام يفسِّرُ ما جَرَى: فالسفينةُ خَرَقَها ليَعِيبَهَا فلا يَستولِي عليها المَلِكُ الظالمُ، وقتلَ الغلامَ لكي لا يحمِلَ والدَيه المُؤمِنَينِ على الكفرِ، وأقامَ الجدارَ ليحفظَ كنزَ اليتيمَيْنِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثالث

من الآية رقم (83) الى الآية رقم (83) عدد الآيات (1)

القصّةُ الرابعةُ: قصّةُ ذِي القرنَيْنِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الكهف

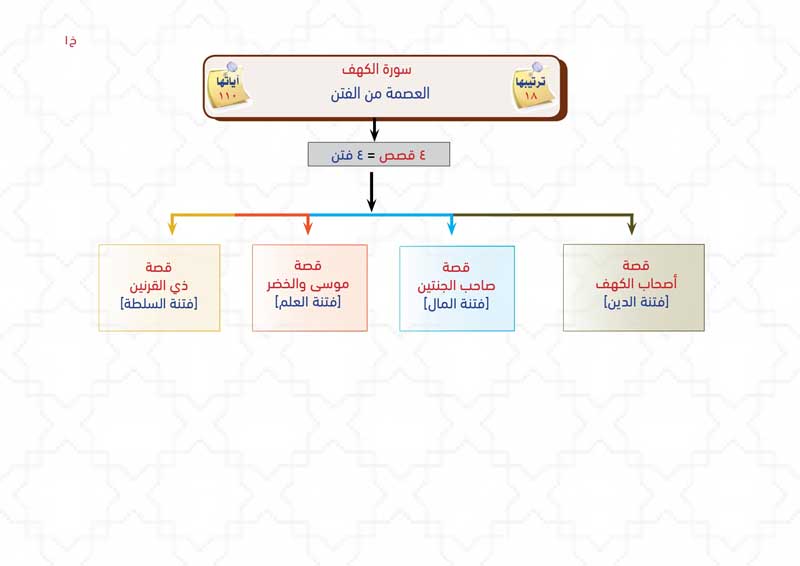

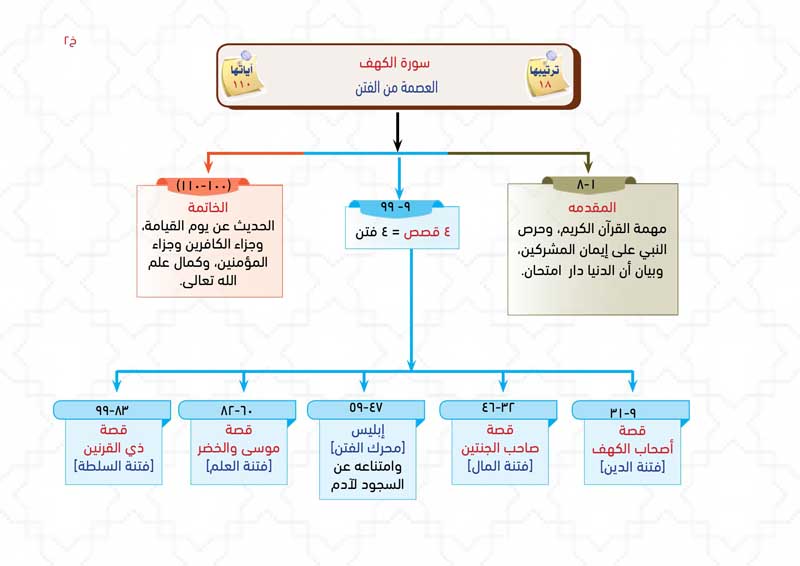

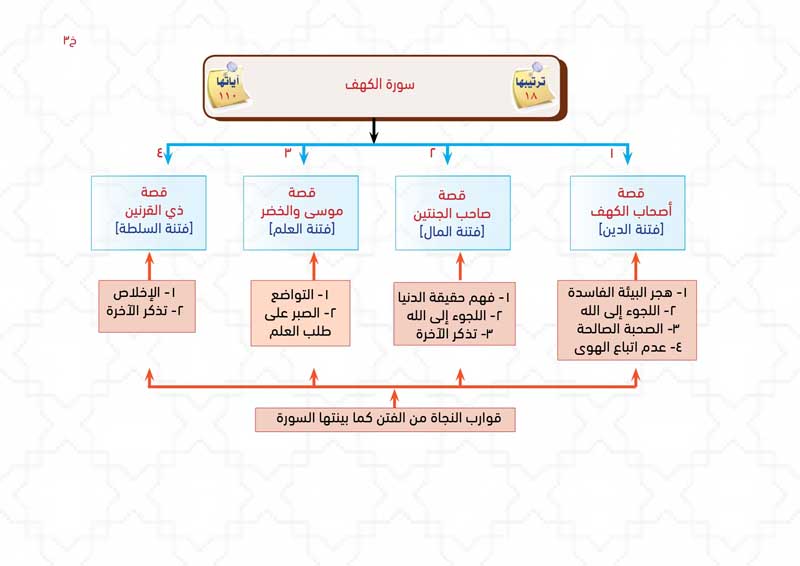

العصمة من الفتن/ الزينة

أولاً : التمهيد للسورة :

- • والآن مع تفصيل أوسع قليلًا:: • قصة أصحاب الكهف (فتنة الدين). • قصة صاحب الجنتين (فتنة المال). • قصة موسى مع الخضر (فتنة العلم). • قصة ذي القرنين (فتنة السلطة).

- • ما علاقة سورة الكهف بالعصمة من الفتن؟: • القصة الأولى (أصحاب الكهف): هي قصة شباب آمنوا بالله، لكن القرية التي عاشوا فيها كانت محكومة من ملك ظالم غير مؤمن، فعرضوا إسلامهم على الناس ورفض الناس دعوتهم، وبدأوا بالدعوة إلى الله فكُذِّبوا واضطهدوا، فأوحى الله إليهم أن يأووا إلى الكهف، وأيدهم الله بمعجزات عظيمة فهم قد ناموا في الكهف، ثم استيقظوا بعد 309 سنين، ووجدوا أن الناس جميعًا قد آمنوا وأنهم أصبحوا في مجتمع جديد كله إيمان. • القصة الثانية (صاحب الجنتين): قصة رجل أنعم الله عليه، فنسي واهب النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بالطعن والشك. • القصة الثالثة (موسى مع الخضر): عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه، إذ لم يكل العلم إليه تعالى، فأوحى الله إليه بأن هناك من هو أعلم منه، فارتحل حتى التقي بالخضر، وهناك حدثت 3 مواقف: السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام، وكان سبب ذلك وجود ملك ظالم يسلب كل سفينة صالحة يراها. الغلام الذي قتله الخضر، وكان سبب ذلك أنه كان سيرهق أبويه المؤمنين لعصيانه وعقوقه. الجدار الذي أقامه الخضر لغلامين يتيمين، وكان تحته كنز مدفون لهما ولو لم يقم الجدار لما حفظ لهما كنزهما. والرسالة في هذه المواقف: أن يتعلم المؤمن أن الله تعالى يقدر أمورًا قد لا نعلم الحكمة منها والخير المقدر فيها. • القصة الرابعة (ذي القرنين): الملك العادل الذي ينشر الحق والعدل والخير في الأرض، ويملك كل الأسباب المادية التي تسهل له التمكين والنجاح في الحياة.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الكهف»، و«سورة أصحاب الكهف».

- • معنى الاسم :: الكهف: كالمغارة في الجبل، إلا أنه أوسع منها، فإذا صغر فهو غار.

- • سبب التسمية :: لورود قصة أصحاب الكهف فيها، ولم يرد هذا اللفظ إلا في هذه السورة.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: كيفية التعامل مع الفتن.

- • علمتني السورة :: خطورة الكلمة، فالبعض يطلق الكلام على عواهنه دون النظر في عواقب كلامه: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾

- • علمتني السورة :: شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ليؤمنوا؛ حتى يكاد أن يهلك نفسه لذلك: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

- • علمتني السورة :: أن الجليس الصالح خير من الوحدة، لكن الوحدة خير من الجليس السوء: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّـهَ﴾

رابعًا : فضل السورة :

-

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

• عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ».

• عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ فَقَالَ: «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ؛ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ».

• عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَن نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن قَرَأَ سُورَةَ اَلْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ مُقَامِهِ إَلَى مَكَّة، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْر آياتٍ منْ آخِرِهَا فَخَرَجَ الدَّجُّالُ لَم يُسَلُّطْ عَلَيْهِ».

• عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْكَهْفُ، وَمَرْيَمُ، وَطه، وَالْأَنْبِيَاءُ: هُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي»، قال ابن حجر: «وَمُرَاد اِبْن مَسْعُود أَنَّهُنَّ مِنْ أَوَّل مَا تُعُلِّمَ مِنْ الْقُرْآن، وَأَنَّ لَهُنَّ فَضْلًا لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الْقَصَص وَأَخْبَار الْأَنْبِيَاء وَالْأُمَم».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الكهف من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور.

خامسًا : خصائص السورة :

- • يستحب قراءتها يوم الجمعة لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

• الآيات العشر الأولى من السورة عاصمة لمن حفظها من فتنة المسيح الدجال لحديث أَبِى الدَّرْدَاءِ.

• انتصفت عدد كلمات القرآن في هذه السورة، فالكلمة التي تقع في وسط القرآن على مذهب الجمهور هي كلمة ﴿وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ ( 19).

• هي إحدى سور خمس بُدِئت بـ «الحمد لله» وهذه السور هي: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نحذر الفتن، ونحصن أنفسنا منها.

• أن ننتبه لأقوالنا، فرب كلمة تخرج من الفم ترجح كفة السيئات: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ (5).

• ألا نصرف مشاعرنا وحزننا لمن لا يستحق: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (6).

• أن نحسن العمل، فالله قال: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (7)، ولم يقل سُبحانه أكثر وأدوم! بل أحسن، أي: إخلاص النية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم.

• أن نلجأ إلى الله ونسأله الرحمة والرشاد دائمًا: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (10).

• ألا نغتر كثيرًا بصلاح حالنا، وشدة استقامتنا! فالقلوب تتقلب، والقلوب تتفلت، والقلوب تزيغ، والمثبت هو الله: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ (14).

• ألا نخوض فيما لا طائل وراءه، فوقت المسلم ثمين، فماذا يزيدنا لو عرفنا عدد الفتية؟ أو أسماءهم؟ أو أعمارهم؟: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ﴾ (22)، إنما الفائدة المرجوة في أفعالهم وثباتهم على المبدأ، وفرارهم بدينهم يحافظون عليه، وحذرهم في تصرفاتهم.

• أن نرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله؛ لأن النسيان منشأه من الشيطان، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان؛ فذكر الله سبب للذكر: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا﴾ (24).

• ألا نستعجل؛ فقد يحتاج التغيير بالكامل إلى ٣٠٩ سنة!: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ (25).

• أن نلزم كل تقي نقي: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ (28).

• أن نستعيذ بالله من أن نتكبر بسبب ما وهبنا الله من النعم, ونسأل الله أن يجعلها عونًا لنا على عبادته: ﴿وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ (34).

• أن نحذر الكبر والخيلاء، وكلما تعالينا واستكبرنا على خلق الله نتذكر: ﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ (37).

• ألا نجعل المال والبنين مشغلة لنا عن عمل الصالحات: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ (46).

• أن ننتبه لكلماتنا، ونراقب حركاتنا؛ فهناك كتاب: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (49).

• أن نستخدم الترغيب والترهيب في دعوتنا إلى الله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ (56).

• أن نحمل الزاد والطعام في السفر كما فعل موسى وتلميذه يوشع بن نون عليهما الصلاة والسلام: ﴿قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا﴾ (62).

• أن نربط بين خطئنا وعذرنا؛ لأنه أرفق بصحبتنا: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ (63). • ألا نغتر بعلمنا: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ﴾ (66).

• أن ننكر المنكر كما أنكر موسى أفعال الخضر عليهما السلام، وظن أنها منكر: ﴿قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (71)، ﴿قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ (74).

• ألا نعاندْ، إذا أخطَأنا اعتذرنا: ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ (73)، فثقافةُ الاعتذارِ لا يعرفُ قيمتَهَا إلَّا الكبارُ.

• أن نعمل أعمالًا صالحة يصل نفعها إلى الآخرين: ﴿يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ (77).

• أن نجتهد في دفع الظلــم عن المظلومين أو الضعفاء: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (79).

• ألا نحزن على فوات شيء من الدنيا، فقد أعطاها الله ذا القرنين، وحرمها كثيرًا من الأنبياء وهم أفضل منه: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ (84).

تمرين حفظ الصفحة : 302

مدارسة الآية : [75] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ .. ﴾

التفسير :

فقال له الخضر معاتبا ومذكرا:{ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ْ}

ومرة أخرى يذكره الخضر بالشرط الذي اشترطه عليه. وبالوعد الذي قطعه على نفسه، فيقول له: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً.

وفي هذه المرة لا يكتفى الخضر بقوله: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ.. بل يضيف لفظ لك، زيادة في التحديد والتعيين والتذكير.

أى: ألم أقل لك أنت يا موسى لا لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق: إنك لن تستطيع معى صبرا، لأنك لم تحط علما بما أفعله.

" قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا " فأكد أيضًا وفي التذكار بالشرط الأول.

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)

يقول تعالى ذكره: قال العالم لموسى ( أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ) على ما ترى من أفعالي التي لم تحط بها خبرا ،

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

وقفة

[75] قوله: ﴿ألم أقل إنك﴾ [71]، وبعده: ﴿ألمْ أقُلْ لكَ إنَّكَ﴾ لأن الإنكار في الثانية أكثر، وقيل: أكد التقدير الثاني بقوله: (لك) كما تقول لمن توبخه: (لك أقول، وإياك أعني)، وقيل: بَيَّنَ في الثاني المقول له لما لم يبين في الأول.

وقفة

[75] قوله ﴿ألم أقل إنك﴾ [71]، وبعده: ﴿ألمْ أقُلْ لكَ إنَّكَ﴾ لأن الخضر قصد بالأولى: تذكير موسى عليهما السلام بما شرط عليه، فخاطبه بلطف وأدب معه، وفى الثانية: كرر موسى الإنكار عليه، فشدد الخضر عليه، وأكد القول بقوله (لك)؛ لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه، وهكذا عادة العرب: تزيد في التأكيد كلما زاد الإنكار.

وقفة

[75] الصبر شرط لطلب العلم ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ .

وقفة

[75] في البداية: ﴿أَلَمْ أَقُلْ﴾ ألم يصدر مني هذا الكلام؟ في المرة الثانية الكلام صدر لك مباشرة ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكَ﴾، وفي المرة الثالثة انتهى الأمر.

الإعراب :

- ﴿ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴾

- هذه الآية الكريمة أعربت في الآية الكريمة الثانية والسبعين. لك: جار ومجرور متعلق بأقل. أي قال الخضر-ع-هذا القول لموسى-ع-. '

المتشابهات :

| الكهف: 68 | ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ |

|---|

| الكهف: 72 | ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ |

|---|

| الكهف: 75 | ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [75] لما قبلها : وبعد اعتراض موسى عليه السلام للمرة الثانية؛ لامه الخَضِرُ عليه السلام للمرة الثانية، قال تعالى:

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

لم يذكر المصنف هنا شيء

مدارسة الآية : [76] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ .. ﴾

التفسير :

فقال [له] موسى:{ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ ْ} بعد هذه المرة{ فَلَا تُصَاحِبْنِي ْ} أي:فأنت معذور بذلك، وبترك صحبتي{ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ْ} أي:أعذرت مني، ولم تقصر.

ويراجع موسى نفسه. فيجد أنه قد خالف ما اتفق عليه مع الرجل الصالح مرتين، فيبادر بإخبار صاحبه أن يترك له فرصة أخيرة فيقول: إِنْ سَأَلْتُكَ أيها الصديق عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها أى: بعد هذه المرة الثانية فَلا تُصاحِبْنِي أى: فلا تجعلني صاحبا أو رفيقا لك، فإنك قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً أى: فإنك قد بلغت الغاية التي تكون معذورا بعدها في فراقي، لأنى أكون قد خالفتك مرارا.

وهذا الكلام من موسى- عليه السلام- يدلك على اعتذاره الشديد للخضر، وعلى شدة ندمه على ما فرط منه، وعلى الاعتراف له بخطئه.

قال القرطبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما: «رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى العجب، ولكنه قال: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي...

ثم تسوق لنا السورة الكريمة الحادث الثالث والأخير في تلك القصة الزاخرة بالمفاجآت والعجائب فنقول:

فلهذا قال له موسى : ( إن سألتك عن شيء بعدها ) أي : إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة ( فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ) أي : قد أعذرت إلي مرة بعد مرة .

قال ابن جرير : حدثنا عبد الله بن زياد ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له ، بدأ بنفسه ، فقال ذات يوم : " رحمة الله علينا وعلى موسى ، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا "مثقلة.

القول في تأويل قوله تعالى ( إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا )

قال موسى له: ( إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا ) يقول: بعد هذه المرة ( فَلا تُصَاحِبْنِي ) يقول: ففارقني، فلا تكن لي مصاحبا( قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) يقول: قد بلغت العذر في شأني.

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة ( مِنْ لَدُني عُذْرًا ) بفتح اللام وضم الدال وتخفيف النون. وقرأه عامة قرّاء الكوفة والبصرة بفتح اللام وضم الدال وتشديد النون. وقرأه بعض قراء الكوفة بإشمام اللام الضم وتسكين الدال وتخفيف النون، وكأن الذين شدّدوا النون طلبوا للنون التي في لدن السلامة من الحركة، إذ كانت في الأصل ساكنة، ولو لم تشدّد لتحرّكت، فشدّدوها كراهة منهم تحريكها، كما فعلوا في " من، وعن " إذا أضافوهما إلى مكنّى المخبر عن نفسه، فشدّدوهما، فقالوا مني وعنِّي. وأما الذين خفَّفوها، فإنهم وجدوا مكنّى المخبر عن نفسه في حال الخفض ياء وحدها لا نون معها، فأجروا ذلك من لدن على حسب ما جرى به كلامهم في ذلك مع سائر الأشياء غيرها.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان فصيحتان، قد قرأ بكلّ واحدة منهما علماء من القرّاء بالقرآن، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إليّ في ذلك قراءة من فتح اللام وضمّ الدال وشدّد النون ، لعلتين: إحداهما أنها أشهر اللغتين، والأخرى أن محمد بن نافع البصري حدثنا، قال: ثنا أمية بن خالد، قال: ثنا أبو الجارية العبدي، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ ( قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) مثقلة.

حدثني عبد الله بن أبي زياد، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: " اسْتَحْيا فِي اللهِ مُوسَى ".

حدثنا محمد بن المثني، قال: ثنا بدل بن المحبر، قال: ثنا عباد بن راشد، قال: ثنا داود، في قول الله عزّ وجلّ( إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اسْتَحْيا فِي اللهِ مُوسَى عِنْدَها ".

حدثني عبد الله بن أبي زياد، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فقال ذات يوم: ( رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنا وَعلى مُوسَى، لَوْ لَبِثَ مَعَ صَاحِبِهِ لأبْصَرَ العَجَبَ وَلكنَّه قالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا(مُثَقلة).

المعاني :

لم يذكر المصنف هنا شيء

التدبر :

عمل

[76] ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ لا تحصر نفسك في أضيق الطرق .

وقفة

[76] ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ مع شغف موسى عليه السلام للعلم لكن مروءته وأخلاقه منعته من الإثقال على الخضر، نرحل من حياة من نحب من أجلهم .

وقفة

[76] ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ هنا لم يعتذر موسى بالنسيان: إما لأنه لم يكن نَسِي، ولكنه رجَّح تغيير المنكر العظيم -وهو قتل النفس بدون موجب- على واجب الوفاء بالالتزام؛ وإما لأنَّه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به.

عمل

[76] ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ كن لمَّاحًا، متى شعرتَ بثقلك انسحب.

وقفة

[76] ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ رغم أشواق موسى عليه السلام لطول الصحبة، لكن قد يكون من الضروري أحيانًا أن نرحل من حياة من نحب.

وقفة

[76] من آداب الصحبة: أن تخاف أن تثقل على صاحبك ولو بالسؤال ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾.

وقفة

[76] ﴿فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ إشارة إلى تواضع موسی عليه السلام، فقد رأى أن الرجل الصالح أعلى منه منزلة، وإلا لقال: (فلا أصاحبك) بدلًا من قوله: (فلا تصاحبنی).

وقفة

[76] قف متأملًا هذا الموقف الكريم الحكيم من الكليم عليه السلام: ﴿قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ ثم يلتمس العذر للخضر عليه السلام في عدم رغبته في استمرار الصحبة: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾ فهل نفعل ذلك مع من نحتاج إليهم حتى لا نحرجهم في الاعتذار منا بطلب الفراق إذا لم يجد اللقاء؟

وقفة

[76] ﴿فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾ ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يُعْتِبَه ويُعْذِر منه.

وقفة

[76] ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾ هل لديك الشجاعة لتقولها أو تعترف بها لنفسك، إن من أخطأت في حقه مرات قد تحملك وعذرك بما يكفي.

وقفة

[76] ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾ وهي أصل المثل السائر: قد أعذر من أنذر.

وقفة

[76] ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴾ البعض يكره الاعتراف بخطئه في أي حال، والاعتذار عنده محال، أما النفس الصادقة تحكم بالحق ولو على نفسها.

الإعراب :

- ﴿ قالَ إِنْ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ان: حرف شرط جازم والقائل هو موسى.

- ﴿ سَأَلْتُكَ: ﴾

- فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم. التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. والفعل «سأل» فعل الشرط في محل جزم بإن.

- ﴿ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها: ﴾

- جار ومجرور متعلق بسأل. بعد: ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق بسألتك وهو مضاف. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. اي: بعد هذه الكرة او المسألة.

- ﴿ فَلا تُصاحِبْنِي: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مسبوق بنهي مقترن بالفاء في محل جزم. الفاء: رابطة لجواب الشرط.لا: ناهية جازمة. تصاحب:فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه: سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. النون للوقاية والياء ضمير المتكلم في محل نصب مفعول به.

- ﴿ قَدْ بَلَغْتَ: ﴾

- قد: حرف تحقيق. بلغت: اي «وجدت»: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطب والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل.

- ﴿ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً: ﴾

- من: حرف جر. لدن: اسم مبني على السكون في محل جر بمن. النون للوقاية والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. عذرا: مفعول به منصوب بالفتحة. بمعنى: قد وجدت من قبلي عذرا في مقاطعتي والجار والمجرور مِنْ لَدُنِّي» متعلق ببلغت '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [76] لما قبلها : وبعد اللوم الثاني؛ اعتذر موسى عليه السلام للمرة الثانية، وطلبَ فرصة أخيرة، قال تعالى:

﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فلا تصاحبنى:

1- من المصاحبة، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- فلا تصحبنى، مضارع «صحب» ، وهى قراءة عيسى، ويعقوب.

3- فلا تصحبنى، بضم التاء، وكسر الحاء، مضارع «أصحب» ، ورويت عن عيسى أيضا.

4- فلا تصحبنى، بفتح التاء والباء وشد النون، وهى قراءة الأعرج.

لدنى:

1- بإدغام نون «لدن» فى نون الوقاية، التي اتصلت بياء المتكلم، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتخفيف النون، وهى نون «لدن» اتصلت بياء المتكلم، وهو القياس، وهى قراءة نافع، وعاصم.

عذرا:

قرئ:

1- بضم الذال، وهى قراءة عيسى.

2- عذرى، بكسر الراء مضافا إلى ياء المتكلم، ورويت عن أبى عمرو، وعن أبى.

مدارسة الآية : [77] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ .. ﴾

التفسير :

{ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ْ} أي:استضافاهم، فلم يضيفوهما{ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ْ} أي:قد عاب واستهدم{ فَأَقَامَهُ ْ} الخضر أي:بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى:{ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ْ} أي:أهل هذه القرية، لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرة، وأنت تقدر عليها؟. فحينئذ لم يف موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه

أى: فانطلق موسى والخضر- عليهما السلام- يتابعان سيرهما. حتى إذا أتيا أهل قرية قيل هي «أنطاكيه» ، وقيل: هي قرية بأرض الروم.

اسْتَطْعَما أَهْلَها والاستطعام: سؤال الطعام. والمراد به هنا سؤال الضيافة لأنه هو المناسب لمقام موسى والخضر- عليهما السلام- ولأن قوله- تعالى- بعد ذلك: فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما يشهد له.

أى: فأبى وامتنع أهل تلك القرية عن قبول ضيافتهما بخلا منهم وشحا.

وقوله- تعالى- فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ معطوف على أَتَيا أى: وبعد أن امتنع أهل القرية عن استضافتهما، تجولا فيها فَوَجَدا فِيها جِداراً أى:

بناء مرتفعا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ أى: ينهدم ويسقط فَأَقامَهُ أى الخضر بأن سواه وأعاد إليه اعتداله، أو بأن نقضه وأخذ في بنائه من جديد.

وهنا لم يتمالك موسى- عليه السلام- مشاعره، لأنه وجد نفسه أمام حالة متناقضة، قوم بخلاء أشحاء لا يستحقون العون.. ورجل يتعب نفسه في إقامة حائط مائل لهم.. هلا طلب منهم أجرا على هذا العمل الشاق، خصوصا وهما جائعان لا يجدان مأوى لهما في تلك القرية! لذا بادر موسى- عليه السلام- ليقول للخضر: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً.

أى: هلا طلبت أجرا من هؤلاء البخلاء على هذا العمل، حتى تنتفع به. وأنت تعلم أننا جائعان وهم لم يقدموا لنا حق الضيافة.

فالجملة الكريمة تحريض من موسى للخضر على أخذ الأجر على عمله، ولوم له على ترك هذا الأجر مع أنهما في أشد الحاجة إليه.

يقول تعالى مخبرا عنهما : إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين ( حتى إذا أتيا أهل قرية ) روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة وفي الحديث : " حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما " أي بخلاء ( فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة ، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو : السقوط .

وقوله : ( فأقامه ) أي : فرده إلى حالة الاستقامة وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ، ودعمه حتى رد ميله . وهذا خارق فعند ذلك قال موسى له ( لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا

القول في تأويل قوله تعالى : فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77)

يقول تعالى ذكره: فانطلق موسى والعالم ( حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ) من الطعام فلم يطعموهما واستضافاهم ( فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ )

يقول: وجدا في القرية حائطا يريد أن يسقط ويقع ، يقال منه: انقضت الدار: إذا انهدمت وسقطت ، ومنه انقضاض الكوكب، وذلك سقوطه وزواله عن مكانه ، ومنه قول ذي الرُّمة:

فانْقَضَّ كالكَوْكَبِ الدُّرّي مُنْصَلِتا (1)

وقد رُوي عن يحيى بن يعمر أنه قرأ ذلك: ( يُريدُ أنْ يَنْقاضَّ ).

وقد اختلف أهل العلم بكلام العرب إذا قرئ ذلك كذلك في معناه، فقال بعض أهل البصرة منهم: مجاز ينقاضّ: أي ينقلع من أصله ، ويتصدّع، بمنـزلة قولهم: قد انقاضت السنّ: أي تصدّعت، وتصدّعت من أصلها، يقال: فراق كقيض السنّ: أي لا يجتمع أهله.

وقال بعض أهل الكوفة (2) منهم: الانقياض: الشقّ في طول الحائط في طيّ البئر وفي سنّ الرجل، يقال: قد انقاضت سنه: إذا انشقَّت طولا. وقيل: إن القرية التي استطعم أهلها موسى وصاحبه، فأبوا أن يضيفوهما: الأيلة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني الحسين بن محمد الذراع، قال: ثنا عمران بن المعتمر صاحب الكرابيسي، قال: ثنا حماد أبو صالح، عن محمد بن سيرين، قال: انتابوا الأيلة، فإنه قلّ من يأتيها فيرجع منها خائبا، وهي الأرض التي أبوا أن يضيفوهما ، وهي أبعد أرض الله من السماء.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ) وتلا إلى قوله ( لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) شرّ القرى التي لا تُضِيف الضيف، ولا تعرف لابن السبيل حقه.

واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله عز وجل ( يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة ولا للمَوَات، ولكنه إذا كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته وهذا كقول العرب في غيره:

يُريــدُ الـرُّمحُ صَـدْرَ أبـي بَـرَاءٍ

وَيَــرْغَبُ عَـنْ دِمـاءِ بَنِـي عُقَيْـلِ (3)

وقال آخر منهم: إنما كلم القوم بما يعقلون ، قال: وذلك لما دنا من الانقضاض، جاز أن يقول: يريد أن ينقض، قال: ومثله تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ وقولهم: إني لأكاد أطير من الفرح، وأنت لم تقرب من ذلك، ولم تهمْ به، ولكن لعظيم الأمر عندك ، وقال بعض الكوفيين منهم: من كلام العرب أن يقولوا: الجدار يريد أن يسقط ، قال: ومثله من قول العرب قول الشاعر:

إنَّ دهْــرًا يَلُــفُّ شَــمْلِي بِجُـمْلٍ

لَزَمــــانٌ يَهُـــمُّ بالإحْســـانِ (4)

وقول الآخر:

يَشْـكُو إلـيَّ جَـمَلِي طُـولَ السُّـرَى

صَــبْرًا جَــمِيلا فَكِلانــا مُبْتَـلى (5)

قال: والجمل لم يشك، إنما تكلم به على أنه لو تكلم لقال ذلك ، قال: وكذلك قول عنترة:

وازْوَرَّ مِــنْ وَقْــعِ القَنــا بِلَبانِـهِ

وشَــكا إلــيَّ بعَــبْرَةٍ وَتحَمْحُــمِ (6)

قال: ومنه قول الله عز وجل: وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ والغضب لا يسكت، وإنما يسكت صاحبه. وإنما معناه: سكن.

وقوله: فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ إنما يعزم أهله ، وقال آخر منهم: هذا من أفصح كلام العرب، وقال: إنما إرادة الجدار: ميله، كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم " لا تَرَاءى نارَاهُما " وإنما هو أن تكون ناران كلّ واحدة من صاحبتها بموضع لو قام فيه إنسان رأى الأخرى في القُرب ، قال: وهو كقول الله عز وجل في الأصنام: وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ قال: والعرب تقول: داري تنظر إلى دار فلان، تعني: قرب ما بينهما ، واستشهد بقول ذي الرُّمَّة في وصفه حوضا أو منـزلا دارسا:

قَدْ كادَ أوْ قَدْ هَمَّ بالبُيُودِ (7)

قال: فجعله يهمّ، وإنما معناه: أنه قد تغير للبلى ، والذي نقول به في ذلك أن الله عزّ ذكره بلطفه، جعل الكلام بين خلقه رحمة منه بهم، ليبين بعضهم لبعض عما في ضمائرهم، مما لا تحسُّه أبصارهم، وقد عقلت العرب معنى القائل:

فــي مَهْمَــةٍ قَلِقَـتْ بِـهِ هاماتُهَـا

قَلَــقَ الفُئُــوسِ إذَا أرَدْنَ نُصُــولا (8)

وفهمت أن الفئوس لا توصف بما يوصف به بنو آدم من ضمائر الصدور مع وصفها إياهما بأنها تريد ، وعلمت ما يريد القائل بقوله:

كمِثْـلِ هَيْـلِ النَّقـا طـافَ المُشاةُ بِهِ

يَنْهـالُ حِينـا ويَنْهَـاهُ الـثَّرَى حِينـا (9)

وإنما لم يرد أن الثرى نطق، ولكنه أراد به أنه تلبَّد بالندى، فمنعه من الإنهيال، فكان منعه إياه من ذلك كالنهي من ذوي المنطق فلا ينهال. وكذلك قوله: ( جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) قد علمت أن معناه: قد قارب من أن يقع أو يسقط، وإنما خاطب جل ثناؤه بالقرآن من أنـزل الوحي بلسانه، وقد عقلوا ما عنى به وإن استعجم عن فهمه ذوو البلادة والعمى، وضل فيه ذوو الجهالة والغبا.

وقوله: (فَأَقَامَهُ) ذكر عن ابن عباس أنه قال: هدمه ثم قعد يبنيه.

حدثنا بذلك ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: ثنا ابن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وقال آخرون في ذلك ما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير ( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ) قال: رفع الجدار بيده فاستقام.

والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إن الله عزّ ذكره أخبر أن صاحب موسى وموسى وجدا جدارًا يريد أن ينقضّ فأقامه صاحب موسى، بمعنى: عَدَل ميله حتى عاد مستويا.

وجائز أن يكون كان ذلك بإصلاح بعد هدم ، وجائز أن يكون كان برفع منه له بيده، فاستوى بقدرة الله، وزال عنه مَيْلُه بلطفه، ولا دلالة من كتاب الله ولا خبر للعذر قاطع بأي ذلك كان من أيّ.

وقوله: ( قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) يقول: قال موسى لصاحبه: لو شئت لم تقم لهؤلاء القوم جدارهم حتى يعطوك على إقامتك أجرا، فقال بعضهم: إنما عَنَى موسى بالأجر الذي قال له ( لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) القِرى: أي حتى يَقْرُونا، فإنهم قد أبوا أن يضيِّفونا.

وقال آخرون: بل عنى بذلك العِوَض والجزاء على إقامته الحائط المائل.

واختلف القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامَّة قرّاء أهل المدينة والكوفة ( لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) على التوجيه منهم له إلى أنه لافتعلت من الأخذ ، وقرأ ذلك بعض أهل البصرة ( لَوْ شَئِتَ لَتَخِذْتَ ) بتخفيف التاء وكسر الخاء، وأصله: لافتعلت، غير أنهم جعلوا التاء كأنهم من أصل الكلمة، ولأن الكلام عندهم في فعل ويفعل من ذلك: تخِذ فلان كذا يَتْخَذُه تَخْذا، وهي لغة فيما ذكر لهُذَيل ، وقال بعض الشعراء:

وَقَـدْ تَخِـذَتْ رِجْلِي لَدَى جَنْبِ غَرْزِها

نَسـيِفا كـأفحُوصِ القَطـاةِ المُطَـرِّقِ (10)

والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أني أختار قراءته بتشديد التاء على لافتعلت، لأنها أفصح اللغتين وأشهرهما، وأكثرهما على ألسن العرب.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[77] ﴿فَانطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيا أَهلَ قَريَةٍ استَطعَما أَهلَها فَأَبَوا أَن يُضَيِّفوهُما﴾ قرية كاملة أغلقت أبوابها بوجه نبي من أنبياء الله -موسى عليه السلام-، فإن أُغلقت أمامك أبواب الدنيا فلا تظن أنه لا قيمة لك عند الله، ولكن اصبر واحتسب والجأ إليه؛ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

وقفة

[77] ﴿فَانطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيا أَهلَ قَريَةٍ استَطعَما أَهلَها فَأَبَوا أَن يُضَيِّفوهُما﴾ السَّفينةُ التي لو لم تُثقب لسُلِبتْ؛ يبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة، والغلام الذي لو لم يُقتل لأشقى والديه؛ في أخذ الله عطاء، والجدار الذي لو لم يُقم لضاع مال اليتيمين، أي وفاء هذا يا رب! مع كل ثقبٍ وكل فقد وكل نعمة ردد: «اللهم صبرًا على ما لم نحط به خبرًا».

وقفة

[77] ﴿فَانطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيا أَهلَ قَريَةٍ استَطعَما أَهلَها فَأَبَوا أَن يُضَيِّفوهُما فَوَجَدا فيها جِدارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَو شِئتَ لَاتَّخَذتَ عَلَيهِ أَجرًا﴾ اهتمام الفرد -أى فرد- بإصلاح ما يجده يحتاج للإصلاح؛ يصل بالمجتمع الإسلامى لمستوى راقٍ من التقدم مهما كان العمل بسيطًا.

لمسة

[77] ﴿أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾ تكرار كلمة الأهل؛ تشنيعًا بهم في لؤمهم؛ إذ أبوا أن يضيفوهما، وذلك لؤم؛ لأن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم عليه السلام.

عمل

[77] ﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ لا يحزنك عدم تقدير الناس وإكرامهم لك مهما كان علمك وفضلك، فالناس معادن في الكرم.

وقفة

[77] ﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ طلبا الطعام ولم يطلبا المقام، فقد بلغت بهما الحاجة أن يطلبا الطعام، والاستطعام كان لجميع أهل القرية فرفضوا، والرفض كان للضيافة كلها، وليس للطعام فحسب، وهذا يدل على اللؤم والبخل الموجودين في أهل القرية جميعًا؛ لأنهما طلبا طعامًا، ولم يطلبا مالًا.

لمسة

[77] ﴿اسْتَطْعَمَا﴾ تحتمل أمرين: تحتمل ضيافة وتحتمل شراءً، لكن الآية قالت: ﴿فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا﴾ إذن كان الاستطعام ضيافة، المفروض أن يضيفوهما كما كان يصنع العرب قديمًا.

وقفة

[77] هما خير من درج في تلك القرية، ومع ذلك اضطرا إلى الطعام فلم يظفرا إﻻ بأقوام لئام ﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾.

وقفة

[77] ﴿فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ قيمتك في السماء، وليست بين الناس.

وقفة

[77] ﴿فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ موسى والخضر أفضلُ أهلِ الأرضِ ساعتها ولم يُضَيَّفَا! وأنت تحزنُ إن جهلَ النَّاسُ قدرَكَ؟!

عمل

[77] ﴿فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ لا تحزن إن جهلوا قيمتك، فهذه قرية كاملة لم يفتح أحدهم بابه ليطعم نبي الله موسى، التفت إلى قيمتك عند الله، ودع البشر .

عمل

[77] ﴿فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ لا تعم أهل بلد بحكم أو انطباع أو عقوبة لأجل تصرف البعض أو حتى الغالبية.

عمل

[77] ﴿فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ علَّمَتنِي سورةُ الكهفِ: أن أفعلَ الخيرَ بلا مقابلٍ.

وقفة

[77] ﴿فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ مهما أساء إليك الناس؛ فلا تجعل ذلك يغير من أخلاقك وتعاملك وفعلك للخير ومساعدة الناس.

عمل

[77] ﴿فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ لا تقابل الإساءة بمثلها.

وقفة

[77] ﴿يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ العالم مهما بلغ علمه يشارك النَّاس في قضاء حاجاتهم، وخاصة الضعفاء منهم.

عمل

[77] اعمل اليوم عملًا صالحًا؛ يصل نفعه إلى الآخرين ﴿يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾.

لمسة

[77] ﴿فَوَجَدَا﴾ بالمثنى مع أن الذي وجده هو الخِضر، لكن يصير الكلام على الاثنين؛ لأن المتبوع هو الأصل والتابع لاحق.

وقفة

[77] ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ الخضر عليه السلام يتشرف ببناء حائط الأيتام بيده.

وقفة

[77] ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ حيطاننا المائلة وحياتنا المنهارة يقيمها من جديد الصلاح والتوبة. [77] ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ العلم: جدار ليتيم تبنيه.

وقفة

[77] ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ العالم مهما بلغ علمه يشارك الناس في قضاء حاجاتهم، وخاصة الضعفاء منهم.

لمسة

[77] ﴿جِداَرًا يُرِيدُ﴾ نسب الإرادة إلى الجدار معناه كأنه يوشك ويرغب، فأضفى الحياة على هذا الجدار وأعطاه إرادة؛ حتى يصوِّر لنا كيف أنه متهاوٍ ليبين لنا أنه قارب الانهيار، يكاد يسقط، يريد أن ينقض.

وقفة

[77] ﴿يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ حفظه له بين هؤلاء اللئام، الذين لو سقط فيهم لانتهبوا الكنز بينهم، فبناه بناءً يتناسب مع عمر اليتيمين، يسقط إذا بلغا أشدهما، وبسقوط الجدار يعرفان موضع كنزهما، وهذا كله بسبب صلاح أبيهما.

وقفة

[77] ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ لم يكن سؤالًا صريحًا، لكن موسى التزم بروح العقد وحقيقته.

وقفة

[77] ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ يقصد موسى عليه السلام: بعض الناس لا يستحقون الخدمة.

لمسة

[77] ﴿لَوْ شِئْتَ﴾ اعتراض ضمني: أنت ضيَّضعت علينا فرصة الطعام لأنك ما شئت، وكان يمكن أن تشاء وتأخذ أجرًا فنأكل.

الإعراب :

- ﴿ فَانْطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ: ﴾

- اعربت في الآية الكريمة الحادية والسبعين. اهل: مفعول به منصوب بالفتحة. قرية: مضاف إليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ اسْتَطْعَما أَهْلَها: ﴾

- تعرب اعراب «انطلقا».اهل: مفعول به منصوب بالفتحة. و «ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة. اي طلبا الى اهلها ان يطعموهما.

- ﴿ فَأَبَوْا أَنْ: ﴾

- الفاء عاطفة. ابى: فعل ماض مبني على الضم المقدر للتعذر على الالف المحذوفة لالتقاء الساكنين ولاتصاله بواو الجماعة وبقيت الفتحة دالة على حذف الالف. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة.ان: حرف مصدري ناصب.

- ﴿ يُضَيِّفُوهُما: ﴾

- فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه: حذف النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الميم: عماد. والالف فارقة. و «ان» وما تلاها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به لأبوا. وجملة «يضيفونها» صلة «ان» المصدرية لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ فَوَجَدا فِيها جِداراً: ﴾

- تعرب اعراب «انطلقا».فيها: جار ومجرور متعلق بوجدا. جدارا: مفعول به منصوب بالفتحة بمعنى «حائطا».

- ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ: ﴾

- الجملة الفعلية في محل نصب صفة-نعت-لجدارا. يريد: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ان: حرف مصدرية ونصب. ينقض: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. و «ان» وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به ليريد. وجملة «ينقض» صلة «ان» المصدرية لا محل لها. ومعنى يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ» يكاد يسقط.

- ﴿ فَأَقامَهُ: ﴾

- الفاء عاطفة. اقام: فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو اي «الخضر» والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. اي فأقامه ورمه أي أصلحه.

- ﴿ قالَ لَوْ شِئْتَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. اي فقال له موسى. لو: حرف شرط غير جازم. شئت:فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطب. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجملة «شئت» ابتدائية لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً: ﴾

- الجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها من الاعراب. اللام: واقعة في جواب «لو».تخذت: تعرب اعراب «شئت «عليه» جار ومجرور متعلق باتخذ. اجرا: مفعول به منصوب بالفتحة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [77] لما قبلها : وبعد الاعتذار الثاني؛ انطَلقَا، فوصلا قريةً وطَلبَا من أهلِها الطَّعامَ؛ فرفضُوا، ووجَدَا حائِطًا يريدُ أن يسقطَ؛ فأقامَه الخضرُ عليه السلام، فاعترضَ موسى عليه السلام للمرَّةِ الثالثةِ، فكانَ الفراقُ بينهما، قال تعالى:

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يضيفوهما:

1- بالتشديد، من «ضيف» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بكسر الضاد وإسكان الياء، من «أضاف» ، وهى قراءة ابن الزبير، والحسن، وأبى رجاء، وأبى زيد، وابن محيصن، وعاصم فى رواية المفضل، وأبان.

ينقض:

وقرئ:

1- بضم الياء وفتح القاف والضاد، مبنيا للمفعول، وهى قراءة أبى.

2- يناقص، بالصاد غير معجمة مع الألف، «ينفعل» اللازم، من: قاص يقيص، أي كثر، تقول: قصيته، فانقاص، وهى قراءة على، وعكرمة، وأبى شيخ حيوان بن خالد الهنائى، وخليد بن سعد، ويحيى بن يعمر.

3- ينقاض، بألف وضاد معجمة، تقول: قضته فانقاض أي: هدمته فانهدم، وهى قراءة الزهري.

لاتخذت:

وقرئ:

بتاء مفتوحة وخاء مكسورة، وهى قراءة عبد الله، والحسن، وقتادة، وابن بحرية.

مدارسة الآية : [78] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ .. ﴾

التفسير :

{ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ْ} فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر، ولا موضع للصحبة،{ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ْ} أي:سأخبرك بما أنكرت عليَّ، وأنبئك بما لي في ذلك من المآرب، وما يئول إليه الأمر.

وكان هذا التحريض من موسى للخضر- عليهما السلام- هو نهاية المرافقة والمصاحبة بينهما، ولذا قال الخضر لموسى: هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أى: هذا الذي قلته لي، يجعلنا نفترق، لأنك قد قلت لي قبل ذلك: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي وها أنت تسألنى وتحرضنى على أخذ الأجر.

ومع ذلك فانتظر: سأنبئك، قبل مفارقتي لك بِتَأْوِيلِ أى: بتفسير وبيان ما خفى عليك من الأمور الثلاثة التي لم تستطع عليها صبرا، لأنك لم يكن عندك ما عندي من العلم بأسرارها الباطنة التي أطلعنى الله- تعالى- عليها.

ثم حكى القرآن الكريم ما قاله الخضر لموسى عليهما السلام- في هذا الشأن فقال- تعالى-

( قال هذا فراق بيني وبينك ) [ أي : لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني ، فهو فراق بيني وبينك ] ، ( ، سأنبئك بتأويل ) أي : بتفسير ( ما لم تستطع عليه صبرا ) .

القول في تأويل قوله تعالى : قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78)

يقول تعالى ذكره: قال صاحب موسى لموسى: هذا الذي قلته وهو قوله (لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) (فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ) يقول: فرقة ما بيني وبينك: أي مفرق بيني وبينك

(سَأُنَبِّئُكَ) يقول: سأخبرك ( بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ) يقول: بما يئول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها، فلم تستطع على تَرك المسألة عنها، وعن النكير علي فيها صبرا، والله أعلم.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[78] ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ كثرة العِتاب، تُفقد الأحباب.

وقفة

[78] ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ صبر موسى على كيد فرعون، ولم يصبر عن طرح الأسئلة.

وقفة

[78] ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ مهما توثقت العرى فهناك احتمال أن يرفض الأصدقاء يومًا الاستمرار معك، كن مستعدًا لذلك.

وقفة

[78] ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ الصحبة القائمة على الشروط لا يمكنها الصمود.

وقفة

[78] ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ كيف لو قيلت لك هذه الكلمة من ربك!

وقفة

[78] ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ لم يصبر موسى على السؤال، وحسم الخضر قراره؛ رغم ذلك؛ لم يبخل بعلمه! رقي العلم والإختلاف.

وقفة

[78] علمتني سورة الكهف: أن نعلمَ أننا لن نبقى طويلًا، أننا سنغادر كثيرًا من الأماكن والأشخاص، باختيارنا أو رغمًا عنا: ﴿قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾؛ فلنترك إذن أثرًا جميلًا، وذكرى خالدة ﴿ذلك تأويلُ ما لم تسطععليه صبرا﴾.

وقفة

[78] ﴿هَـٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ قالها رجل صالح لنبي! الفراق لا يعني أن أحدكما سيء، الرفقة تبدأ باتفاق لكنها لا تتشوه عند الاختلاف.

وقفة

[78] ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ أضئ الزوايا الغامضة بنور الإجابات الصريحة.

وقفة

[78] ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ اقطع على الشيطان وساوسه في عروق أصحابك، بيِّن لهم مرامِيك.

وقفة

[78] حتى ونحن على عتبة الفراق: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾؛ لترحل مطمئنًا.

الإعراب :

- ﴿ قالَ: ﴾

- فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.اي فقال له الخضر. والجملة بعدها: في محل نصب مفعول به لقال.

- ﴿ هذا فِراقُ: ﴾

- اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والاشارة الى ما قاله موسى-ع-.فراق: خبر «هذا» مرفوع بالضمة.

- ﴿ بَيْنِي وَبَيْنِكَ: ﴾

- مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة والياء ضمير المتكلم في محل جر بالاضافة وهو في الاصل ظرف. فأضيف المصدر الى الظرف. وبينك: معطوفة بالواو على «بين» الاولى وهي مجرورة مثلها.والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. واصله: فراق بيننا اي تواصلنا وكرر الاسم توكيدا.

- ﴿ سَأُنَبِّئُكَ: ﴾

- اي سأخبرك: السين: حرف استقبال-تسويف-للقريب.أنبئ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا. والكاف ضمير المخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.

- ﴿ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأنبّئ. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالاضافة. لم: حرف نفي وجزم وقلب.

- ﴿ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً: ﴾

- الجملة صلة الموصول لا محل لها. تستطع: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون آخره وحذفت الياء لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت. عليه: جار ومجرور متعلق بتستطع. صبرا: مفعول به منصوب بالفتحة. '

المتشابهات :

| الكهف: 78 | ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾ |

|---|

| الكهف: 82 | ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [78] لما قبلها : ولَمَّا اعترضَ موسى عليه السلام للمرَّةِ الثالثةِ؛ كانَ الفراقُ بينهما، قال تعالى:

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فراق بينى:

قرئ:

1- بالتنوين، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

2- بالإضافة، وهى قراءة الجمهور.

مدارسة الآية : [79] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ .. ﴾

التفسير :

{ أَمَّا السَّفِينَةُ ْ} التي خرقتها{ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ْ} يقتضي ذلك الرقة عليهم، والرأفة بهم.{ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ْ} أي:كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلما، فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب، فتسلم من ذلك الظالم.

أى قال الخضر لموسى: أَمَّا السَّفِينَةُ التي خرقتها ولم ترض عنه، فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ أى: لضعفاء من الناس لا يستطيعون دفع الظلم عنهم، ولم يكن لهم مال يتعيشون منه سواها، فكان الناس يركبون فيها ويدفعون لهؤلاء المساكين الأجر الذين ينتفعون به.

فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها أى: أن أجعلها ذات عيب بالخرق الذي خرقتها فيه، ولم أرد أن أغرق أهلها كما ظننت يا موسى، والسبب في ذلك: أنه كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ، ظالم، من دأبه أن يتعقب السفن الصالحة الصحيحة، ويستولى عليها، ويأخذها اغتصابا وقسرا من أصحابها.

فهذا العيب الذي أحدثته في السفينة. كان سببا في نجاتها من يد الملك الظالم، وكان سببا في بقائها في أيدى أصحابها المساكين.

فالضرر الكبير الذي أحدثته بها، كان دفعا لضرر أكبر كان ينتظر أصحابها المساكين لو بقيت سليمة.

ويرى بعضهم أن المراد بالوراء الأمام. ويرى آخرون أن المراد به الخلف. وقال الزجاج:

وراء: يكون للخلف والأمام. ومعناه: ما توارى عنك واستتر.

وظاهر قوله- تعالى-: يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً، يفيد أن هذا الملك كان يأخذ كل سفينة سواء أكانت صحيحة أم معيبة، ولكن هذا الظاهر غير مراد. وإنما المراد: يأخذ كل سفينة سليمة. بدليل: فأردت أن أعيبها، أى: لكي لا يأخذها، ومن هنا قالوا: إن لفظ «سفينة» هنا موصوف لصفة محذوفة. أى: يأخذ كل سفينة صحيحة.

و «غصبا» ، منصوب على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ. والغصب- من باب ضرب-:

أخذ الشيء ظلما وقهرا.

ثم بين- سبحانه- ما رد به الخضر على موسى في اعتراضه على الحادثة الثانية فقال- تعالى-:

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى ، عليه السلام ، وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر ، عليه السلام ، على باطنة فقال إن : السفينة إنما خرقتها لأعيبها ؛ [ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ) يأخذ كل سفينة ) صالحة ، أي : جيدة ) غصبا ) فأردت أن أعيبها ] لأرده عنها لعيبها ، فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها . وقد قيل : إنهم أيتام .

و [ قد ] روى ابن جريج عن وهب بن سليمان ، عن شعيب الجبائي ؛ أن اسم ذلك الملك هدد بن بدد ، وقد تقدم أيضا في رواية البخاري ، وهو مذكور في التوراة في ذرية " العيص بن إسحاق " وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة ، والله أعلم

القول في تأويل قوله تعالى : أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)

يقول: أما فعلي ما فعلت بالسفينة، فلأنها كانت لقوم مساكين ( يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ) بالخرق الذي خرقتها.

كما حدثني ابن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عز وجل: ( فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ) قال: أخرقها.

حدثنا الحارث، قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، مثله.

وقوله: ( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ) وكان أمامهم وقُدّامهم ملك.

كما حدثنا الحسن بن يحيى، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: ( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ) قال قتادة: أمامهم، ألا ترى أنه يقول: مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وهي بين أيديهم.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان في القراءة: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. وقد ذُكر عن ابن عُيينة، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قرأ ذلك: وكان أمامهم ملك.

قال أبو جعفر: وقد جعل بعض أهل المعرفة بكلام العرب " وراء " من حروف الأضداد، وزعم أنه يكون لما هو أمامه ولما خلفه، واستشهد لصحة ذلك بقول الشاعر:

أيَرْجُـو بَنُـو مَـرْوَانَ سَمْعي وطاعَتِي

وَقَــوْمي تَمِيــمٌ والفَــلاةُ وَرَائِيَـا (11)

بمعنى أمامي. وقد أغفل وجه الصواب في ذلك. وإنما قيل لما بين يديه: هو ورائي، لأنك من ورائه، فأنت ملاقيه كما هو ملاقيك، فصار: إذ كان ملاقيك، كأنه من ورائك وأنت أمامه. وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة لا يجيز أن يقال لرجل بين يديك: هو ورائي، ولا إذا كان وراءك أن يقال: هو أمامي، ويقول: إنما يجوز ذلك في المواقيت من الأيام والأزمنة كقول القائل : وراءك برد شديد، وبين يديك حرّ شديد، لأنك أنت وراءه، فجاز لأنه شيء يأتي، فكأنه إذا لحقك صار من ورائك، وكأنك إذا بلغته صار بين يديك. قال: فلذلك جاز الوجهان.

وقوله: ( يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ) فيقول القائل: فما أغنى خَرْق هذا العالم السفينة التى ركبها عن أهلها، إذ كان من أجل خرقها يأخذ السفن كلها، مَعِيبها وغير معيبها، وما كان وجه اعتلاله في خرقها بأنه خرقها، لأن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا؟ قيل: إن معنى ذلك، أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا، ويدع منها كلّ معيبة، لا أنه كان يأخذ صحاحها وغير صحاحها. فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله : ( فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ) فأبان بذلك أنه إنما عابها، لأن المعيبة منها لا يعرض لها، فاكتفى بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا ، على أن ذلك في بعض القراءات كذلك.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: هي في حرف ابن مسعود: ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا).

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ثني الحسن بن دينار، عن الحكم بن عيينة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: في قراءة أُبيّ: ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غَصْبًا ) وإنما عبتها لأرده عنها.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج ( وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ) فإذا خلفوه أصلحوها بزفت فاستمتعوا بها. قال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجَبَئِيّ، أن اسم الرجل الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا: هُدَدُ بنُ بُدد.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ مساكين ويملكون سفينة! وأحدهم يظنك صرت غنيًّا لأن معك هاتفًا.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ العلم: إنقاذ حقوق المساكين.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ ربما ساق الله لك من أقداره من يحميك وأنت لا تشعر.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ الإحسان إلى المساكين والضعفاء منهج سار عليه المصلحين والأنبياء.

عمل

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ المسكين ينبغي أن يعمل، ابحث عن عمل ولو بالشراكة.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ النقل من الأعمال المباركة.

عمل

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ يعملون في البحر! إن ضاق رزقك في البر؛ فابحث عنه في البحر؛ لا تيأس.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ﴾ القرش على القرش يشترى سفينة.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ قد يكون الرجل يعمل ولديه سفينة، ولكنه لا يزال مسكينًا.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ درسٌ عمليٌّ في الإصرار والاستمرار، لم يقفوا عند حدود البَرِّ.

لمسة

[79] ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ قسم يقول الفقير من له دون النصاب، يعني أدنى الشيء، عنده دخل لكن لا يكفيه، والمسكين من ليس عنده شيء، استدلالًا بقوله: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: 16]، متربة يعني لاصق بالتراب، والمسكين من السكون والسكينة كأنه لاصق بالتراب لا يتحرك، المسكين صيغة مبالغة من سكن (على وزن مفعيل)، وقسم يقول المسكين عنده شيء بدليل: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، عندهم لكن لا يكفيهم، أما الفقير من الفقار كأنما فقرته مكسورة من الفقر، ليس عنده شيء، وهو اختيار د. فاضل السامرائي حيث قال: أنا أميل أن الفقير أقوى من المسكين، أبدأ بما بدأ الله تعالى به، لما ذكر الحاجة بدأ بمن هو أحوج: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60].

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ فشل مشروعك قد يكون العيب الذي يحصل في حياتك، وهو سر نجاحك ونجاتك من أمر قد يدمر حياتك.

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ السَّفينةُ التي لو لم تُثقب لسُلِبتْ؛ يبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة، والغلام الذي لو لم يُقتل لأشقى والديه؛ في أخذ الله عطاء، والجدار الذي لو لم يُقم لضاع مال اليتيمين، أي وفاء هذا يا رب! مع كل ثقبٍ وكل فقد وكل نعمة ردد: «اللهم صبرًا على ما لم نحط به خبرًا».

وقفة

[79] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ القاعدة الكبيرة أيضًا وهي: أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة؛ أنه يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير ؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا: لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان، بل شرع له ذلك.

عمل

[79] اجتهــد هــذا اليــوم في دفــع ظلــم عــن مظلــوم أو ضعـيف ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾.

وقفة

[79] إن لله ألطافًا مغمورة لا تصل إليها أبصارنا الضئيلة ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾.

وقفة

[79] ﴿لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ﴾ مدحهم الله وبعث إليهم الخضر يستنقذهم؛ لأنهم مع كونهم مساكين لكنهم يعملون.

وقفة

[79] ﴿لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ وقال بعده: ﴿فأردنا﴾ [81]، وقال في الثالثة: ﴿فأراد ربك﴾ [82] لماذا؟ الجواب: أن هذا حسن أدب من الخضر مع الله تعالى، أما في الأول: فإنه لما كان عيبًا نسبه إلى نفسه. وأما الثاني: فلما كان يتضمن العيب ظاهرًا، وسلامة الأبوين من الكفر، ودوام إيمانهما باطنًا قال: أردنا، كأنه قال: أردت أنا القتل وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدالهما خيرًا منه. وأما الثالث: فكان خيرًا محضًا ليس فيه ما ينكر، لا عقلًا ولا شرعًا نسبه إلى الله وحده، فقال: فأراد ربك.

وقفة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ لا تقتصر وظيفة الداعية على الوعظ فحسب؛ بل اهتمامات الناس من اهتماماته.

لمسة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ولم يقل: (فخرقتها)؛ ليكون ذلك معبرًا عن إرادة ونية مبيتة وتصميم، وليس مجرد مصادفة أو فعل عابر.

لمسة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ولم يقل: (فعبتُها)؛ ليدل على أن فعله وقع عن قصد، انظر إلى دقة اللفظ القرآني.

عمل

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ لا تكن مشاعرك سلبية لمحب قرصك بكلمة في العلن، فلعله أراد أن يصرف عنك الأسوأ.

وقفة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ العمل بأخف الضررين سياسة الأنبياء.

لمسة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻟﻤﻮﺳﻰ: (ﻓﺄﺭﺍﺩﺭﺑﻚ أن ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ)، ﺑﻞ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ، علمتني سورة الكهف: اﻷدب مع الله .

لمسة

[79] من أجمل صفات المؤمنين: استعمال الأدب مع الله تعالى حتى في ألفاظهم؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلىنفسه بقوله: ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ ، وأما الخير فأضافه إلى الله، بقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ [82].

وقفة

[79] من أدب الخضر مع الله أنه أضاف عيب السفينة إلى نفسه: ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾، والخير إلى الله: ﴿فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما﴾ [82].

عمل

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا ... سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ لا تحزن فقد يُصِيبُكَ ما تكرَه ليُدفَعَ عنك ما هو أَعْظَمُ.

وقفة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ بعض الكسر جبر، وفي طيَّات الأخذ عطاء، وبعض الأخذ إبقاء.

وقفة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ قد يكون النقص من حياتك سبب في دفع مصيبة عنك فلا تحزن، فكل شيء باختيار.

وقفة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ إذا ضاقت الخيارات أمامك فلا بأس أن ترتكب ضررًا أصغر لدرء ضرر أكبر.

وقفة

[79] ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ قد تبتلى بضر أصغر ليُدفعَ به ضرر أكبر، فإذا ابتليت فاشكر واصطبر، فلا تعلم مما نجوت؟

وقفة

[79] قد يصيبك ما تكره ليدفع عنك ما هو أعظم ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾.

لمسة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ﴾ وراءهم بمعنى أمامهم، وليس خلفهم، ومنه قوله: ﴿وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ [إبراهيم: 17].

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ﴾كلمة وراء تستعمل لعدة معان:

1- أمام: أي أمامهم، كقوله تعالى: ﴿مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: 16].

2- بعدُ: كقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: 71].

3- خلف: كقوله تعالى: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: 187].

4- غير: كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 7].

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ﴾ أرادوه أمامهم ليقودهم؛ فكان وراءهم لينهبهم.

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ﴾ ملك، وما زال الأخذ إحدى هواياته.

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ما أقل أمانة، وما أظلم من استلم أمر رعية، فاستعمل عليهم الظلم والبطش، فهذا بأي وجه سيلقى الله؟!

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ عند فساد الحكام، لا يُصلح الناس إلا المصلحون، فهم الأمل هنا، كما فعل الخضر.

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ أن يتحول الملك إلى قاطع طريق، ويستغل منصبه وجيشه لتحقيق مآربه، فهي والله المصيبة العظمى.

لمسة

[79] ﴿وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ طبيعة السياق أن يقول وكان أمامهم ملكٌ، كلمة وراء في لغة العرب أحيانًا تستعمل لما ينتظرك، تقول للإنسان وراءك شغل كأن الشيء يطلبك، ليس بمعنى خلف ظهرك وإنما ينتظرك عمل كثير.

وقفة

[79] ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ لم يذكر عنه سوى ظلمه وأخذه ما ليس له، الظلم لا ينسى؛ بل سيرة تتبع الظالم حيًّا وميتًا.

وقفة

[79] ﴿مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ الطواغيت يشتركون في غصب أموال شعوبهم، هذا يأخذ السفن، وذاك يستولي على الأراضي، وآخر ينهب الأموال.

وقفة

[79، 80] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ ...﴾، ﴿وأما الغلام ...﴾، ﴿وأما الجدار ...﴾ [82]، العالِم يشارك الناس همومهم على تنوعها واختلافها.

وقفة

[79، 80] مات أهل السفينة وما عرفوا أنه لولا خرقها ما خسروها ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾، ومات أهل الغلام وما عرفوا أنه لولا موته ما فتنوا ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾، سبحان من يبتلي بالصغيرة لينجي من الكبيرة!

عمل

[79، 80] علمتني سورة الكهف: لا تُشْقِ نفسك غمًّا من أي خطْبٍ بك ألمَّ، وارجع إلى الكهف واقرأ: أمَّـا وأمَّـا وأمَّـا: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ ...﴾، ﴿وأما الغلام ...﴾، ﴿وأما الجدار ...﴾ [82].

عمل

[79، 80] ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ ...﴾، ﴿وأما الغلام ...﴾، ﴿وأما الجدار ...﴾ [82] أمور ظاهرها المصائب والابتلاءات، وباطنها الرحمات ﴿رحمة من ربك﴾ [82]، فخيرة الله خير للعبد من خيرته لنفسه؛ فلا تقلق.

تفاعل

[79] قل الآن: «اللهم اجعلنا من الراضين بالقضاء، الصابرين عند البلاء، المؤمنين بقدرك، الداعين لدينك».

الإعراب :

- ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ: ﴾

- اما: حرف شرط وتفصيل لا عمل له. السفينة: مبتدأ مرفوع بالضمة.

- ﴿ فَكانَتْ لِمَساكِينَ: ﴾

- الفاء: واقعة في جواب «اما».كانت: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هي. والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها. اللام: حرف جر معناها الملك. مساكين:اسم مجرور باللام وعلامة جره الفتحة بدلا من الكسرة لانه ممنوع من الصرف-التنوين-على وزن-مفاعيل-والجار والمجرور متعلق بخبر «كانت» بمعنى «فكانت ملك مساكين».والجملة الفعلية «كانت لمساكين» في محل رفع خبر المبتدأ «السفينة».

- ﴿ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ: ﴾

- الجملة الفعلية: في محل جر صفة-نعت-للموصوف «مساكين».يعملون: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. في البحر: جار ومجرور متعلق بيعملون بمعنى يشتغلون فيه.

- ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها: ﴾

- الفاء عاطفة او استئنافية. اردت: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ان: حرف مصدري ناصب. اعيب: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. و «ان» وما تلاها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به لاردت. وجملة «اعيبها» صلة «ان» المصدرية لا محل لها.

- ﴿ وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ: ﴾

- الواو: عاطفة. كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح. وراء: ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة وهو مضاف و «هم» ضمير الغائبين في محل جر بالاضافة. وشبه الجملة «وراءهم» في محل نصب خبر «كان» مقدم. بمعنى «وكان امامهم» لان «وراء» بمعنى «خلف» وهو اسم مبهم وقد يكون بمعنى «قدام».ملك: اسم كان «مؤخر» مرفوع بالضمة.

- ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً: ﴾

- الجملة الفعلية في محل رفع صفة-نعت- لملك. يأخذ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. كل: مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف. سفينة:مضاف إليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. غصبا: حال منصوب بالفتحة بمعنى: يأخذ كل سفينة يراها صالحة للعمل غاصبا. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [79] لما قبلها : وبعد قرار الفراق؛ أخذَ الخضرُ عليه السلام يُفسِّرُ ما جَرَى: السفينةُ خَرَقَها ليَعِيبَهَا، فلا يَستولِي عليها المَلِكُ الظالمُ، قال تعالى:

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

مساكين:

قرئ:

1- بتخفيف السين، جمع مسكين، وهى قراءة الجمهور.

2- بتشديد السين، جمع مساك، جمع تصحيح، وهى قراءة على.

مدارسة الآية : [80] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَمَّا الْغُلَامُ ْ} الذي قتلته{ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ْ} وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، أي:لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما إياه، أو للحاجة إليه أو يحدهما على ذلك، أي:فقتلته، لاطلاعي على ذلك، سلامة لدين أبويه المؤمنين، وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟"وهو وإن كان فيه إساءة إليهما، وقطع لذريتهما، فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية، ما هو خير منه

أى: وَأَمَّا الْغُلامُ الذي سبق لي أن قتلته، واعترضت على في قتله يا موسى فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ ولم يكن هو كذلك فقد أعلمنى الله- تعالى- أنه طبع كافرا.

فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً، والخشية: الخوف الذي يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون عن علم بما يخشى منه.

و «يرهقهما» من الإرهاق وهو أن يحمّل الإنسان ما لا يطيقه.

أى: فخشينا لو بقي حيا هذا الغلام أن يوقع أبويه في الطغيان والكفر، لشدة محبتهما له، وحرصهما على إرضائه.

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور . وفي الحديث عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا " . رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، به ؛ ولهذا قال : ( فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر .

قال قتادة : قد فرح به أبواه حين ولد ، وحزنا عليه حين قتل ، ولو بقي كان فيه هلاكهما ، فليرض امرؤ بقضاء الله ، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب .

وصح في الحديث : " لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له " . وقال تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) [ البقرة : 216 ] .

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80)

يقول تعالى ذكره: وأما الغلام، فإنه كان كافرا، وكان أبواه مؤمنين، فعلمنا أنه يرهقهما : يقول: يغشيهما طغيانا، وهو الاستكبار على الله، وكفرا به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقد ذُكر ذلك في بعض الحروف. وأما الغلام فكان كافرا.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: ( وأمَّا الغُلامُ فكَانَ كافِرًا ) في حرف أُبيّ، وكان أبواه مؤمنين ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ).

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ) وكان كافرا في بعض القراءة. وقوله: (فَخَشِينا) وهي في مصحف عبد الله: ( فَخَافَ ربُّكَ أنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) .

حدثنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: ثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أُبيّ بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغُلامُ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبِعَ يَوْم طُبِعَ كافِرًا ". والخشية والخوف توجههما العرب إلى معنى الظنّ، وتوجه هذه الحروف إلى معنى العلم بالشيء الذي يُدرك من غير جهة الحسّ والعيان. وقد بيَّنا ذلك بشواهده في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته.

وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: معنى قوله (خَشِينا) في هذا الموضع: كرهنا، لأن الله لا يخشى. وقال في بعض القراءات: فخاف ربك، قال: وهو مثل خفت الرجلين أن يعولا وهو لا يخاف من ذلك أكثر من أنه يكرهه لهما.

التدبر :

وقفة

[80] ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ قال قتادة: «قد فرح به أبواه حين وُلِد، وحزنا عليه حين قُتِل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما؛ فليرضَ امرؤ بقضاء الله؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خيرٌ له من قضائه فيما يحب».

عمل

[80] اسأل الله تعالى صلاح ذريتك ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾.

وقفة

[80] حسن تدبير الله تعالى لأوليائه؛ بما ظاهره ألمٌ ولكن في باطنه رحمة ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾.

وقفة

[80] قال مطرف بن عبد الله في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ إنا لنعلم أنهما قد فرحا به يوم ولد، وحزنا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه هلاكهما، فليرض رجل بما قسم الله له،فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه، وقضاء الله لك فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب.

وقفة

[80] ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ حَزنَا عليه حين قُتِلَ، ولو بَقِيَ لكانَ فيهِ هلاكُهما، ارضَ بقضاءِ اللهِ.

وقفة

[80] ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ تسليم المؤمن بقضاء الله وقدره فيما يكره خير له.

وقفة

[80] السَّفينةُ التي لو لم تُثقب لسُلِبتْ؛ يبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة، والغلام الذي لو لم يُقتل لأشقى والديه؛ في أخذ الله عطاء، والجدار الذي لو لم يُقم لضاع مال اليتيمين، أي وفاء هذا يا رب! مع كل ثقبٍ وكل فقد وكل نعمة ردد: «اللهم صبرًا على ما لم نحط به خبرًا».

وقفة

[80] ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ قدم الطغيان لتعلقه بالعقوق، أعظم ما يرهق الوالدين طغيان الولد، بخروجه عن طاعة ربه ووالديه.

وقفة

[80] ادعُ لأبنائكما أن يجعلهم الله سندًا وقرة عين لكما، واستعيذا بالله دومًا أن يكونوا سببًا في إفساد دينكما ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾.

وقفة

[80] يستفاد من قوله تعالى: ﴿فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن كانوا قطعًا من الأكباد، ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء.

وقفة

[80] ﴿فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً﴾ الطاعة تصرف أقدارًا مؤلمة ثم يأتي العوض.

الإعراب :

- ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ: ﴾

- الواو عاطفة. اما: حرف شرط وتفصيل لا عمل له. الغلام: مبتدأ مرفوع بالضمة. الفاء واقعة في جواب «اما».كان:فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها: ضمير مستتر جوازا تقديره هو و «كان» مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ «الغلام»..

- ﴿ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ: ﴾

- اسم «كان» مرفوع بالالف لانه مثنى وحذفت النون للاضافة والهاء ضمير الغائب مبني على الضم في محل جر بالاضافة. مؤمنين: خبر «كان» منصوب بالياء لانه مثنى. والنون عوض عن تنوين المفرد.

- ﴿ فَخَشِينا: ﴾

- الفاء سببية. خشي: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا.و«نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ أَنْ يُرْهِقَهُما: ﴾

- ان: حرف مصدرية ونصب. يرهق: فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو.الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الميم: عماد. والالف علامة التثنية لا محل له و «ان» وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به لخشينا. وجملة «يرهقهما» صلة «ان» لا محل لها.

- ﴿ طُغْياناً وَكُفْراً: ﴾

- حال منصوب بالفتحة. وكفرا: معطوفة بالواو على «طغيانا» منصوبة مثلها بالفتحة. بمعنى «فخفنا ان يغشى الوالدين المؤمنين او كرهنا ان يغشاهما طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما ويجوز ان تكون الكلمتان تمييزين. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [80] لما قبلها : وبعد تفسير أمر السفينة؛ فَسَّرَ قتل الغلام: بأنه طُبِعَ كافرًا، فقتله؛ حتى لا يحمِلَ والدَيه المُؤمِنَينِ على الكفرِ، قال تعالى:

﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وكان أبواه مؤمنين:

قرئ:

وكان أبواه مؤمنان، على أن فى «كان» ضمير الشأن، والجملة فى موضع خبر ل «كان» ، وهى قراءة أبى سعيد الخدري، والجحدري.

مدارسة الآية : [81] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا .. ﴾

التفسير :

{ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ْ} أي:ولدا صالحا، زكيا، واصلا لرحمه، فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان.

فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ والإبدال: رفع شيء. وإحلال آخر محله.

أى: «فأردنا» بقتله «أن يبدلهما ربهما» بدل هذا الغلام الكافر الطاغي، ولدا آخر «خيرا منه» أى من هذا الغلام، زكاة «أى» طهارة وصلاحا «وأقرب رحما» أى: وأقرب في الرحمة بهما. والعطف عليهما، والطاعة لهما.

ثم ختم- سبحانه- القصة، ببيان ما قاله الخضر لموسى في تأويل الحادثة الثالثة فقال- تعالى-:

وقوله [ تعالى ] ( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ) أي : ولدا أزكى من هذا ، وهما أرحم به منه ، قاله ابن جريج .

وقال قتادة : أبر بوالديه .

وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم . قاله ابن جريح

القول في تأويل قوله : ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا ) : اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه جماعة من قرّاء المكيين والمدنين والبصريين: ( فأَرَدْنا أنْ يُبَدّلَهُما رَبُّهُما) . وكان بعضهم يعتلّ لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشدّدا في عامَّة القرآن، كقول الله عزّ وجلّ: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وقوله وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ فألحق قوله: ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا ) وقرأ ذلك عامّةُ قُراء الكوفة: ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا ) بتخفيف الدال. وكان بعض من قرأ ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل يبدل بالتخفيف وبدَّلَ يُبدِّل بالتشديد: بمعنى واحد.

والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكلّ واحدة منهما جماعة من القرّاء، فبآيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقيل: إن الله عزّ وجلّ أبدل أبوي الغلام الذي قتله صاحب موسى منه بجارية.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب، قال: ثنا هاشم بن القاسم، قال: ثنا المبارك بن سعيد، قال: ثنا عمرو بن قيس في قوله: ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) قال: بلغني أنها جارية.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني سليمان بن أميَّة أنه سمع يعقوب بن عاصم يقول: أُبدِلا مكان الغلام جارية.

قال: ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن عثمان بن خُشَيم، أنه سمع سعيد بن جبير يقول: أبدلا مكان الغلام جارية.

وقال آخرون: أبدلهما ربهما بغلام مسلم.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج عن أبي جريج ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) قال: كانت أمه حُبلى يومئذ بغلام مسلم.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، أنه ذكر الغلام الذي قتله الخضر، فقال: قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما ، فليرض امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب.

وقوله: ( خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ) يقول: خيرا من الغلام الذي قتله صلاحا ودينا.

كما حدثنا القاسم، ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: ( فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ) قال: الإسلام.

وقوله: ( وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معنى ذلك: وأقرب رحمة بوالديه وأبرّ بهما من المقتول.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن قتادة ( وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) : أبرّ بوالديه.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سيعد، عن قتادة ( وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) ، أي أقرب خيرا.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وأقرب أن يرحمه أبواه منهما للمقتول.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج ( وَأَقْرَبَ رُحْمًا ) أرحم به منهما بالذي قتل الخضر.

وكان بعض أهل العربية يتأوّل ذلك: وأقرب أن يرحماه ، والرُّحْم: مصدر رحمت، يقال: رَحِمته رَحْمة ورُحما. وكان بعض البصريين يقول: من الرَّحم والقرابة. وقد يقال: رُحْم ورُحُم مثل عُسْر وعُسُر، وهُلك وهُلُك، واستشهد لقوله ذلك ببيت العجاج:

وَلْم تُعَوَّجْ رُحْمُ مَنْ تَعَوَّجا (12)

ولا وجه للرَّحمِ في هذا الموضع، لأن المقتول كان الذي أبدل الله منه والديه ولدا لأبوي المقتول، فقرابتهما من والديه، وقربهما منه في الرَّحيم سواء. وإنما معنى ذلك: وأقرب من المقتول أن يرحم والديه فيبرهما كما قال قتادة: وقد يتوجه الكلام إلى أن يكون معناه. وأقرب أن يرحماه، غير أنه لا قائل من أهل تأويل تأوّله كذلك ، فإذ لم يكن فيه قائل، فالصواب فيه ما قلنا لما بيَّنا.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ﴾ ليس كل ما نفقده يعد خسارة، قد يريد الله تبديل النعمة بخير منها.

وقفة

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ﴾ الفقد قد يفتح بابًا أروع من أبواب العطاء.

عمل

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ﴾ سيعوضك الله بخير مما فقدت، ويبدل النعمة بخير منها، ويهبك أجمل مما تظن، ثِق بالله.

عمل

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ﴾ كُن على يقين بأن الله سبحانه لا يغير عليك شيء إلا لأجلك.

وقفة

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ﴾ كل شئ تفقده أيها المؤمن -مهما كان غاليًا- سيبدلك الله خيرًا منه، سيبدلك الله خيرًا منه حتمًا.

لمسة

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80]، فنسب المرض إليه والشفاء إلى الله، وقالت الجن: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10]، مع أن الكل بقضاء الله وقدره.

عمل

[81] ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ هذه صفة الابن الصالح زكيًا بعمله وخلقه، بارًا بوالديه ورحِمِه؛ فلتكن أيها الابن كذلك.

وقفة

[81] ﴿خَيرًا مِنهُ زَكاةً وَأَقرَبَ رُحمًا﴾ أنفع الأبناء لوالديه أصلحهم وأرحمهم بهما.

وقفة

[81] ﴿يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً﴾ حين تفقد شيئًا، يأتيكَ العوض خيرًا، يأتيك أجمَــل.

الإعراب :

- ﴿ رَبُّهُما: ﴾

- فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. الهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. الميم: عماد. والالف علامة التثنية لا محل له.

- ﴿ خَيْراً مِنْهُ: ﴾

- مفعول به ثان ليبدل. لان «يبدل» بمعنى «يجعل» و «يصير» يتعدى الى مفعولين بنفسه والكلمة «خيرا» اصلها «أخير» وحذف الالف أفصح. منه: جار ومجرور متعلق بخيرا وهي هنا بمعنى احسن منه.

- ﴿ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً: ﴾

- زكاة: تمييز منصوب بالفتحة. واقرب رحما:معطوفة بالواو على خَيْراً مِنْهُ زَكاةً» وتعرب اعرابها ولم تنون «اقرب» لانها ممنوعة من الصرف «التنوين» على وزن «افعل» صيغة تفضيل وبوزن الفعل.بمعنى واقرب اليها قرابة ورحمة. '

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [81] لما قبلها : ولَمَّا ذكرَ ما يلزم على تقدير بقائه من الفساد؛ ذكرَ هنا ما اختاره اللهُ لهذين الوالدين، قال تعالى:

﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يبدلهما:

قرئ:

1- بالتشديد، وهى قراءة نافع، وأبى عمرو، وأبى جعفر، وشيبة، وحميد، والأعمش، وابن جرير.

2- بالتخفيف، وهى قراءة باقى السبعة.

رحما:

وقرئ:

1- بضم الراء والحاء، وهى قراءة ابن عامر، وأبى جعفر.

2- بفتح الراء وكسر الحاء، وهى قراءة ابن عباس.

مدارسة الآية : [82] :الكهف المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ .. ﴾

التفسير :

{ وَأَمَّا الْجِدَارُ ْ} الذي أقمته{ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ْ} أي:حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما، لكونهما صغيرين عدما أباهما، وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما.

{ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ْ} أي:فلهذا هدمت الجدار، واستخرجت ما تحته من كنزهما، وأعدته مجانا.

{ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ْ} أي:هذا الذي فعلته رحمة من الله، آتاها الله عبده الخضر{ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ْ} أي:أتيتشيئا من قبل نفسي، ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره.

{ ذَلِكَ ْ} الذي فسرته لك{ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ْ} وفي هذه القصة العجيبة الجليلة، من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.

ومنها:البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.

ومنها:جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن، وطلب الراحة، كما فعل موسى.

ومنها:أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه، وأين يريده، فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة، كما قال موسى:{ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ْ}

وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه، مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة.

ومنها:إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى:{ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ْ}

ومنها:جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، من نصب أو جوع، أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى:{ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ْ}

ومنها:استحباب كون خادم الإنسان، ذكيا فطنا كيسا، ليتم له أمره الذي يريده.

ومنها:استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله:{ آتِنَا غَدَاءَنَا ْ} إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا.

ومنها:أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله، يعان ما لا يعان غيره لقوله:{ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ْ} والإشارة إلى السفر المجاوز، لمجمع البحرين، وأما الأول، فلم يشتك منه التعب، مع طوله، لأنه هو السفرعلى الحقيقة. وأما الأخير، فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها، ثم ساروا من الغد، حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه{ آتِنَا غَدَاءَنَا ْ} فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده.

ومنها:أن ذلك العبد الذي لقياه، ليس نبيا، بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية، وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا، لذكر ذلك كما ذكره غيره.

وأما قوله في آخر القصة:{ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ْ} فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث، كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى{ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ْ}{ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ْ}

ومنها:أن العلم الذي يعلمه الله [لعباده]نوعان:

علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده. ونوع علم لدني، يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله{ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ْ}

ومنها:التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام:

{ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ْ} فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه، وهو جاهل جدا، فالذل للمعلم، وإظهار الحاجة إلى تعليمه، من أنفع شيء للمتعلم.

ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى -بلا شك- أفضل من الخضر.

ومنها:تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه، ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة.