الإحصائيات

سورة الأنفال

| ترتيب المصحف | 8 | ترتيب النزول | 88 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 75 | عدد الأجزاء | 0.50 |

| عدد الأحزاب | 1.00 | عدد الأرباع | 4.00 |

| ترتيب الطول | 18 | تبدأ في الجزء | 9 |

| تنتهي في الجزء | 10 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| الجمل الخبرية: 1/21 | _ | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

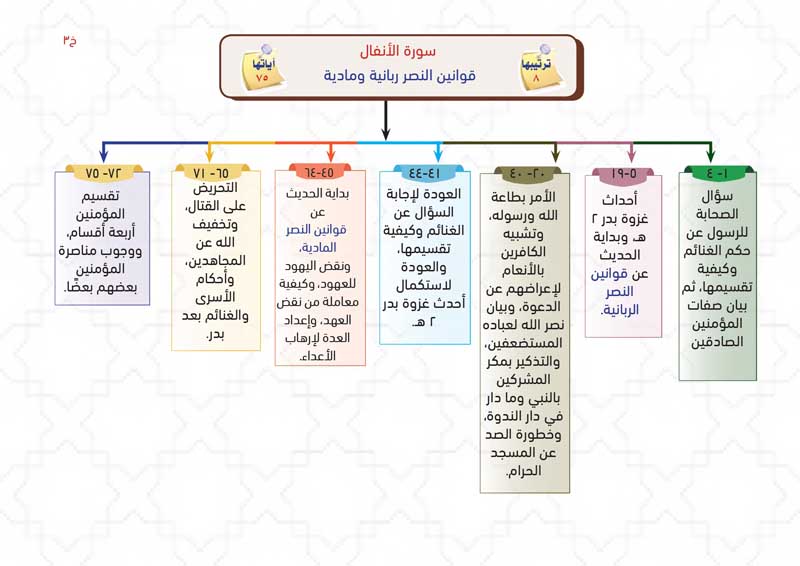

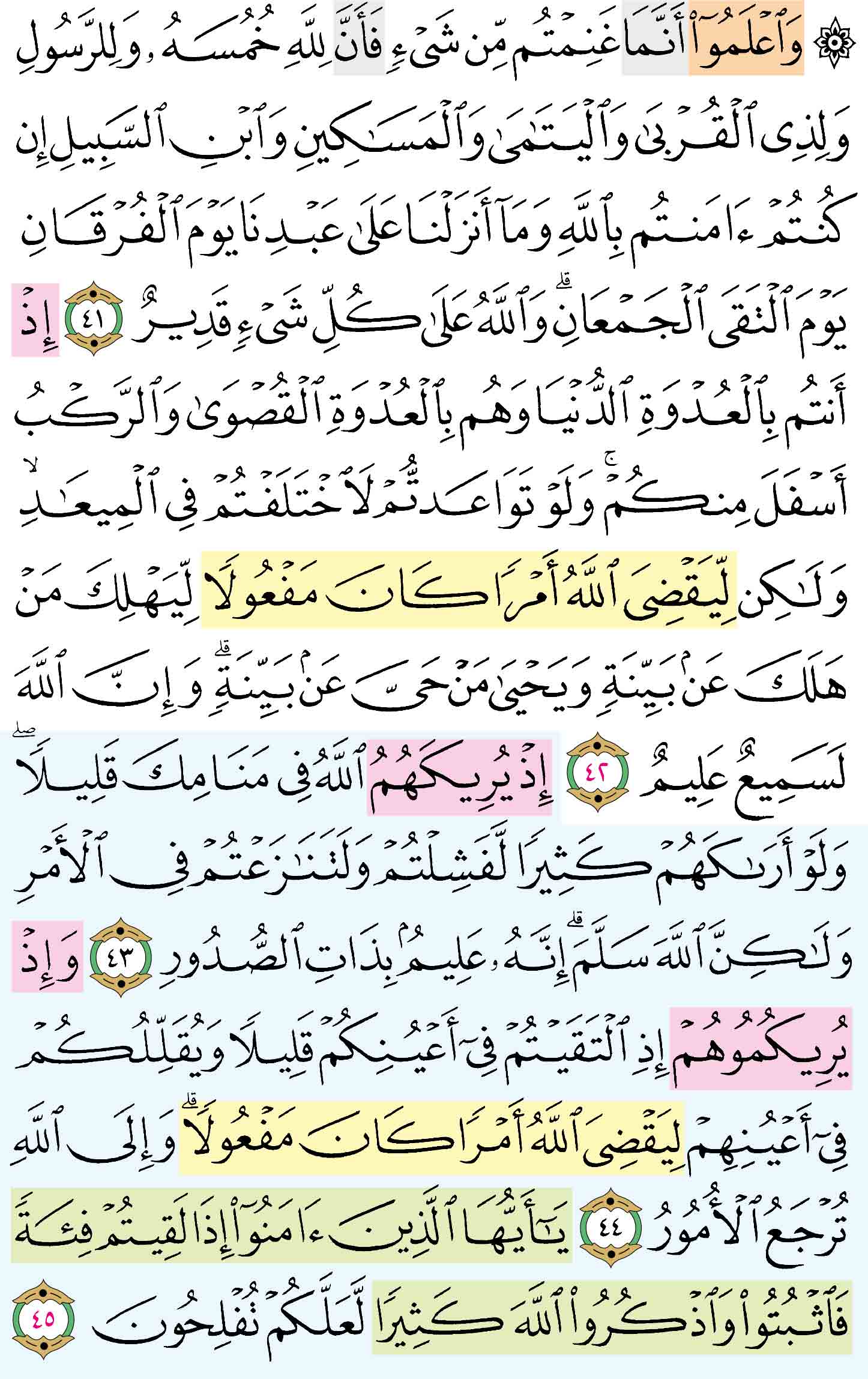

من الآية رقم (41) الى الآية رقم (42) عدد الآيات (2)

لمَّا أَمَرَ اللهُ بمقاتلةِ الكفارِ وكانَ مِن المَعلومِ أنَّه بعدَ القتالِ قد تحصُلُ الغنيمةُ؛ ذَكَرَ هنا حُكمَ الغنائمِ الذي افْتُتِحَتْ به السورةُ، ثُمَّ التذكيرُ ببعضِ أحداثِ غزوةِ بدرٍ.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (43) الى الآية رقم (45) عدد الآيات (3)

تدبيرُ اللهِ للمؤمنينَ يومَ بدرٍ: يرى النَّبيُ ﷺ المشركينَ في منامِه قليلي العددِ فيستبشرُ، ثُمَّ تقليلُ المشركينَ في أعينِهم ليتجرَّأُوا عليهِم، وتقليلُهم في أعينِ المشركينَ فلا يستعدِّوا، ثُمَّ ذَكَّرَهم بأسبابِ النَّصرِ: الثباتُ، وكثرةُ ذكرِ اللهِ، =

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة الأنفال

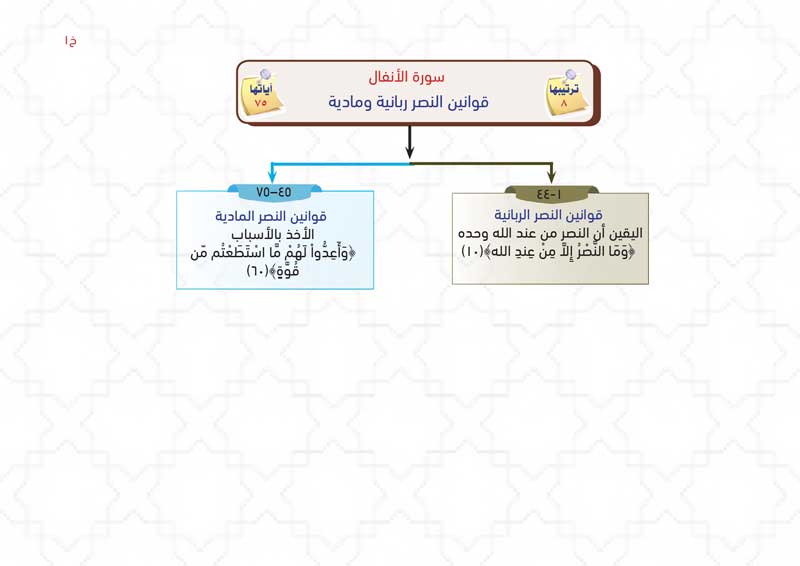

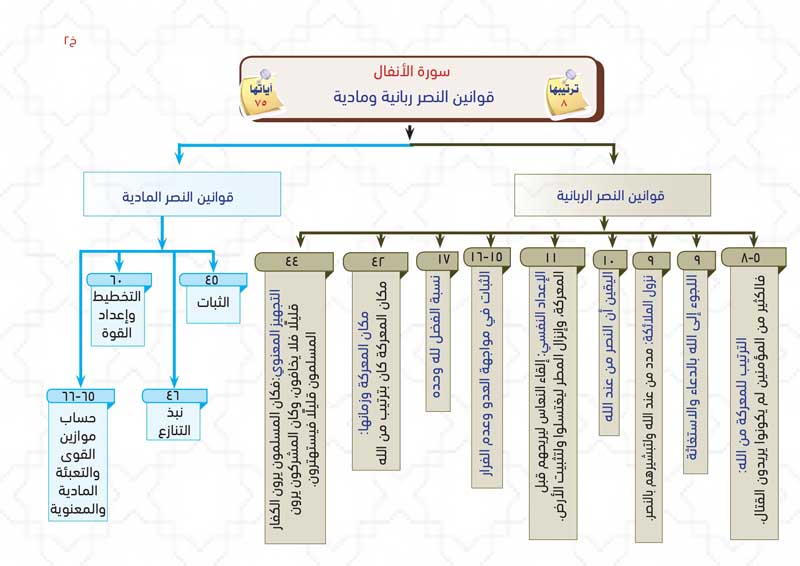

قوانين النصر ربانية ومادية (كيف تنصرون؟)/ أسباب النصر/ أولئك هم المؤمنون حقًا/ التعبئة النفسية والمادية للجهاد

أولاً : التمهيد للسورة :

- • فتبدأ السورة بـ:: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ...﴾ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟! كانوا على وشك الاعتقاد أنهم على قمة جبل التقوى والصلاح، فتعالجهم السورة في مطلعها، وهي تقول لهم: اتقوا الله.

- • ثثم تذكرهم: أن منهم من لم يكونوا يريدون الخروج لبدر أصلًا، وأنهم جادلوا في ذلك: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾. جادلوا فيما قاد إلى هذا النصر الذي يمكن للشيطان أن يوسوس لهم أنه كان نتيجة حتمية لجهودهم

- • ثم تسحب السورة منهم: "استحقاق النصر": ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. هل أصابكم الغرور بسبب ما تحقق؟! حسنًا، خذوا هذه الآن: أنتم لم تقاتلوا أصلًا، وهذا الرمي الموفق لم يكن رميكم، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾. نعم، لو كان النصر يقاس بالمقاييس المادية، فإن المسلمين لم يكونوا لينتصروا في ذلك اليوم أبدًا، لأن عدد المسلمين كان 313 رجلًا ولم يكونوا مهيئين نفسيًا أو مجهزين عتادًا للقتال (كان معهم فرس واحد)، في حين كان عدد الكفار 1000 مقاتل كامل الجهوزية للحرب (كان معهم 300 فرس).ولننتبه أن هذا لم يحدث قبل القتال، بل حدث بعده، وبعد تحقق النصر، ولو كان حدث قبل لما قاد إلى النصر.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأنفال».

- • معنى الاسم :: االأنفال: هي الغنائم التي يَغْنَمُها المُقَاتِلُون في الحرب.

- • سبب التسمية :: لذكرها في الآية الأولى، ولم يرد لفظ «الأنفال» في غيرها من سور القرآن الكريم.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة بدر»؛ لأن معظمها في ذكر هذه الغزوة، و«سورة الجهاد».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن النصر من عند الله، وهو ليس بكثرة عَدَدٍ ولا عُدَدٍ، مع وجوب الأخذ بالأسباب.

- • علمتني السورة :: الحذر من تحول القتال من إعلاء كلمة الله إلى طلب المغانم الرخيصة.

- • علمتني السورة :: البدريون يحتاجون لدعوة الصلح، فهل نحن لا نحتاج؟! الصلح خير: ﴿فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾

- • علمتني السورة :: أن الإيمان يزيد وينقص: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ: «أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَنْفَالِ».

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأنفال من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الأَنْفَالِ»، فَقَالَ: «فِينَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِى النَّفْلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلاَقُنَا؛ فَانْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا، وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، والأصح أنها ثانية السور نزولًا بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتتح بالجملة الخبرية من أصل 21 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- من سور "المثاني" البالغة 30 سورة.

• نزلت بعد غزوة بدر (رمضان 2 هـ) لتعقب على أحداثها.

• اهتمت ببيان أحكام تشريع الجهاد في سبيل الله، وقواعد القتال، والإعداد له، وإيثار السِّلم على الحرب إذا جنح له العدو، وآثار الحرب في الأشخاص (الأسرى) والأموال (الغنائم).

سادسًا : العمل بالسورة :

- • ألا تكون الغنائم هي الأساس للخروج في الجهاد، بل الأساس هو الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإن لم تكن هناك غنائم، فإن أتت الغنائم فهي نافلة وزيادة وعطية من الله.

• أن نسعى في الصلح بين شخصينِ من المسلمين اختلفَا: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (1).

• أن نحاسب أنفسنا على صلاتنا، وننظر في أي جانب قصرنا فيه، سواءً كان في أركانها أو واجباتها أو مستحباتها، ثم نسد هذا النقص والخلل: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (3).

• أن نلح على الله في الدعاء؛ فإنه يحب الاستغاثة به والتضرع إليه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ (9).

• أن نبحث عن الأخبار السارة عن الدعوة والإغاثة وننشرها؛ ففيها بشارة للمؤمنين وتطمين لقلوبهم: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّـهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ (10).

• أن نتيقن بأن النصر من عند الله؛ فنسأله وحده دون غيره: ﴿وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱلله﴾ (10).

• أن ننسب الفضل لله دومًا: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (17).

• أن نطيع الله ورسوله، ونحذر من أعمال المنافقين والكفار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ...﴾ (20-23).

• أن نحذر من الإعراض عن الأوامر والنواهي؛ فقد يؤدي ذلك إلى شرور كثيرة أولها الختم على القلب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ (24).

• أن نحذر من الخيانة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (27).

• إذا رزقنا الله المال والولد فلا تطغى محبتهما على محبته سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّـهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (28).

• ألا ندع على أنفسنا ولا على من نحب بالهلاك، فهذا من الجهل: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّـهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (32).

• أن نكثر من الاستغفار؛ فهو أمان من عذاب الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (33).

• أن نتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية تقربًا إلى الله تعالى ومخالفة لصنيع المشركين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ (36).

• أن نبادر اليوم بتوبة صادقة؛ فقد وعد الكفار وهم أشد منا ذنبًا بالتوبة والصفح إن انتهوا عن كفرهم: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (38).

• أن نتجنب التشبُّه بالكافرين في أفعالهم وأقوالهم: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (47)، فلا نغتر أو نتفاخر بالنصر، لا يقل أحدنا: أنا قَتلت، أو أنا فعلت كذا وكذا، أو أنا أَسَرت، فهذا الفخر والعُجب لا يليق بنا.

• أن نبحث عن معصية في أنفسنا -قد نكون غافلين عنها- ونتب إلى الله منها، لعل الله أن يغير حالنا إلى الأفضل: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (53).

• ألا نخلف وعدًا أو ننقض عهدًا، ولو كان ذلك مع الكفار؛ فليس ذاك من صفات المؤمنين: ﴿الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ (56).

• إذا كان بيننا وبين قوم عهد وخفنا خيانتهم؛ فنخبرهم بنقض العهد الذي بيننا وبينهم، ولا نغدر بهم: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (58).

• أن نستعد دومًا للقاء العدو: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (60).

• أن نعمل أعمالًا نصل بها أرحامنا مثل: تعليمهم أو إطعامهم أو قضاء حاجتِهم؛ فهمْ أولى بنا من غيرِهم: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ (75).

تمرين حفظ الصفحة : 182

مدارسة الآية : [41] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} أي: أخذتم من مال الكفار قهرا بحق، قليلا كان أو كثيرا. {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} أي: وباقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم، وأخرج منها خمسها.فدل على أن الباقي لهم، يقسم على ما قسمه رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : للراجل سهم، وللفارس سهمان لفرسه، وسهم له. وأما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم، سهم للّه ولرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين لمصلحة، لأن اللّه جعله له ولرسوله، واللّه ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد اللّه.فإذا لم يعين اللّه له مصرفا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني: لذي القربى، وهم قرابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بني هاشم وبني المطلب.وأضافه اللّه إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل اللّه لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين، أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، [وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى] وجعل اللّه أداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان فقال: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ} وهو يوم {بدر} الذي فرق اللّه به بين الحق والباطل. وأظهر الحق وأبطل الباطل. {يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} جمع المسلمين، وجمع الكافرين،أي: إن كان إيمانكم باللّه، وبالحق الذي أنزله اللّه على رسوله يوم الفرقان، الذي حصل فيه من الآيات والبراهين، ما دل على أن ما جاء به هو الحق. {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} لا يغالبه أحد إلا غلبه.

وقوله: غَنِمْتُمْ من الغنم بمعنى الفوز والربح يقال: غنم غنما وغنيمة إذا ظفر بالشيء قال القرطبي ما ملخصه: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:

وقد طوفت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب

واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله- تعالى-: غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر.

وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئا.

فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة.

ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا.

والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين، وجزية الجماجم .

والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: وَاعْلَمُوا- أيها المسلمون- أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أى: ما أخذتموه من الكفار قهرا فَأَنَّ لِلَّهِ الذي منه- سبحانه- النصر المتفرع عليه الغنيمة خُمُسَهُ أى خمس ما غنمتموه شكرا له على هذه النعمة وَلِلرَّسُولِ الذي هو سبب في هدايتكم وَلِذِي الْقُرْبى أى: ولأصحاب القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بهم على الراجح بنو هاشم وبنو المطلب.

وَالْيَتامى وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا.

وَالْمَساكِينِ وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين.

وَابْنِ السَّبِيلِ وهو المسافر الذي نفد ماله وهو في الطريق قبل أن يصل إلى بلده.

وقوله وَاعْلَمُوا معطوف على قوله قبل ذلك وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ.. إلخ وما في قوله: أَنَّما غَنِمْتُمْ موصولة والعائد محذوف.

وقوله: مِنْ شَيْءٍ بيان الموصول محله النصب على أنه حال من العائد المقدر.

أى: أن ما غنمتموه من شيء سواء أكان هذا الشيء قليلا أم كثيرا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.

وقوله: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ خبر مبتدأ محذوف والتقدير: فحكمه أن لله خمسه والجار والمجرور خبر أن مقدم، وخمسه اسمها مؤخر. والتقدير: فأن خمسه كائن لله وللرسول ولذي القربى ... إلخ.

وأعيدت اللام في قوله وَلِذِي الْقُرْبى دون غيرهم من الأصناف التالية لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد اتصالهم به.

وقوله: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ..شرط جزاؤه محذوف.

أى: إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان، وآمنتم بما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفُرْقانِ أى يوم بدر يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ أى: جمع المؤمنين وجمع الكافرين..

إن كنتم آمنتم بكل ذلك، فاعملوا بما علمتم، وارضوا بهذه القسمة عن إذعان وتسليم وحسن قبول.

وما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يتناول ما نزل من آيات قرآنية، كما يتناول نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين، وتبشيرهم بالنصر كما يتناول غير ذلك مما أيدهم الله به في بدر.

وسمى يوم بدر بيوم الفرقان، لأنه اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وقوله وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تذييل قصد به بيان أن ما أصابه المؤمنون يوم بدر من غنيمة ونصر إنما هو بقدرة الله التي لا يعجزها شيء فعليهم أن يداوموا على طاعته وشكره ليزيدهم من عطائه وفضله.

هذا، وقد ذكر العلماء عند تفسيرهم لهذه الآية جملة من المسائل والأحكام من أهمها ما يأتى:

1- أن هذه الآية وضحت أن غنائم الحرب تخمس فيجعل الخمس الأول منها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة الأخماس الباقية بينت السنة أنها تقسم على الجيش: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم أو سهمان.

قال ابن كثير: ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بوادي القرى، وهو معترض فرسا فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة، فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، قلت: فما أحد أولى به من أحد، قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم .

وقال بعض العلماء: أفادت الآية أن الواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله- تعالى- وقسمة الباقي بين الغانمين بالعدل، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم عام خيبر.

ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين.

ويجب قسمتها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحدا، لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» ؟ .

ذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود بإيتاء لفظ الجلالة في قوله فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ:

التبرك والتعظيم والحض على إخلاص النية عند القسمة وعلى الامتثال والطاعة له- سبحانه-.

وليس المقصود أن يقسم الخمس على ستة منها الله- تعالى-، فإنه- سبحانه- له الدنيا والآخرة، وله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما.

وعليه يكون خمس الغنيمة مقسما على خمسة أقسام: للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.

ويرى أبو العالية والربيع والقاسم أن هذا الخمس يقسم إلى ستة أقسام، عملا بظاهر الآية، وأن سهم الله- تعالى- يصرف في وجوه الخير، أو يؤخذ للكعبة.

وقد رجح ابن جرير رأى الجمهور فقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب من قال: قوله فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ افتتاح كلام، وذلك لاجتماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم. ولو كان لله فيه سهم- كما قال أبو العالية- لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها.

فأما على أكثر من ذلك فلا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبى العالية. وفي إجماع من ذكرت- الدلالة الواضحة على ما اخترناه .

وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله- تعالى- له في قوله وَلِلرَّسُولِ كان مفوضا إليه في حياته، يتصرف فيه كما شاء، ويضعه حيث يشاء.

روى الإمام أحمد أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت: يا عبادة، ما كلمات رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة فقال: إن هذه من غنائمكم، وأنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا الحدود في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة.

ينجى الله به من الغم والهم، قال ابن كثير: هذا حديث حسن عظيم.

وروى أبو داود والنسائي عن عمرو بن عبسة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم .

هذا بالنسبة لسهمه صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد وفاته، فمنهم من يرى: أن سهمه صلى الله عليه وسلم يكون لمن يلي الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة وجماعة..

ومنهم من يرى أن سهمه صلى الله عليه وسلم يصرف في مصالح المسلمين. روى ابن جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح.

ومنهم من يرى صرفه لبقية الأصناف: ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال: والصواب من القول في ذلك عندنا: أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس، والخمس مقسوم على أربعة أسهم على ما روى عن ابن عباس: للقرابة سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، لأن الله- تعالى- أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين.

وقد اجمعوا أن حق أهل الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم، فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم..» .

4- المراد بذي القربى- كما سبق أن أشرنا- بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح.

وعليه فإن السهم المخصص لذي القربى لا يصرف إلا لهم.

قال القرطبي ما ملخصه: اختلف العلماء في ذوى القربى على ثلاثة أقوال:

أولها: أن المراد بهم قريش كلها: قاله بعض السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف يا بنى فلان يا بنى عبد مناف.. أنقذوا أنفسكم من النار.

ثانيها: أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب. قاله الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد.. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب قال: «إنهم لم يفارقونى في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري والنسائي.

ثالثها: أن المراد بهم بنو هاشم خاصة. قاله مجاهد وعلى بن الحسين. وهو قول مالك والثوري والأوزاعى وغيرهم .

وقال الآلوسى: وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم سهم له صلى الله عليه وسلم وسهم للمذكورين من ذوى القربى، وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية.

وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فسقط سهمه.. وكذا سقط سهم ذوى القربى، وإنما يعطون بالفقر، ويقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم، ولا حق لأغنيائهم، لأن الخلفاء الأربعة قسموا الخمس كذلك وكفى بهم قدوة ...ثم قال: ومذهب المالكية أن الخمس لا يلزم تخميسه، وأنه مفوض إلى رأى الإمام.

- أى انهم يرون أن خمس الغنيمة يجعل في بيت المال فينفق منه على من ذكر وعلى غيرهم بحسب ما يراه الإمام من مصلحة المسلمين، وكأنهم يرون أن هذه الأصناف إنما ذكرت على سبيل المثال، وأنها من باب الخاص الذي قصد به العام، بينما يرى غيرهم أن هذه الأصناف من باب الخاص الذي قصد به الخاص.

ثم قال: ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم كما ذهب أبو بالعالية، إلا أنهم قالوا:

إن سهم الله- تعالى-، وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوى القربى الكل للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم أما الأسهم الثلاثة الباقية فهم لليتامى من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، لا يشركهم في ذلك غيرهم. رووا ذلك عن زين العابدين، ومحمد بن على الباقر..

ثم قال: والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأولى التي ذكروها اليوم تخبأ في السرداب، إذ القائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم قد غاب عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته..» .

هذا، ومن كل ما سبق نرى أن أكثر العلماء يرون أن خمس الغنيمة يقسم إلى خمسة أقسام، ومنهم من يرى أنه يقسم الى ستة أقسام، ومنهم من يرى أنه لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام أو إلى ستة، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده.. ومنهم من يرى غير ذلك، ولكل فريق أدلته المبسوطة في كتب الفروع.

5- ذكرنا عند تفسيرنا لقوله- تعالى- في مطلع السورة يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ... أن المراد بالأنفال: الغنائم وعليه تكون الآية التي معنا وهي قوله وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ.. مفصلة لما أجملته الآية التي في مطلع السورة.

أى أن الآية التي في مطلع السورة بينت أن الأمر في قسمة الأنفال مفوض إلى الله ورسوله، ثم جاءت الآية التي معنا ففصلت كيفية قسمة الغنائم حتى لا يتطلع أحد إلى ما ليس من حقه.

وهذا أولى من قول بعضهم: إن الآية التي معنا نسخت الآية التي في مطلع السورة: لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وهنا لا تعارض بين الآيتين.

6- الآية الكريمة أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يخلصوا في طاعتهم لله- تعالى- ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلوا غايتهم من جهادهم إعلاء كلمة الله، لكي يكونوا مؤمنين حقا.

ويشعر بهذا الإرشاد تصديره- سبحانه- الآية بقوله: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ.. كما يشعر به قوله- تعالى- إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ..، فإن كل ذلك فيه معنى الحض على إخلاص النية لله- تعالى- والامتثال لحكمه، والمداومة على شكره، حيث منحهم- سبحانه- هذه النعم بفضله وإحسانه.

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: فإن قلت: بم تعلق قوله إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ: قلت بمحذوف يدل عليه قوله وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ.. والمعنى: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة. وليس المراد بالعلم المجرد، ولكنه العلم المضمن بالعمل، والطاعة لأمر الله- تعالى-، لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر .

هذه بعض المسائل والأحكام التي استنبطناها من الآية الكريمة، وهناك مسائل وأحكام أخرى تتعلق بها ذكرها بعض المفسرين فارجع إليها إن شئت «2» .

ثم حكى- سبحانه- بعض مظاهر فضله وحكمه في غزوة بدر، فبين الأماكن التي نزل فيها كل فريق، كما بين الحكمة في لقاء المؤمنين والكافرين على غير ميعاد، والحكمة في تقليل كل فريق منهما في عين الآخر ... فقال تعالى:

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم . و " الغنيمة " : هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . و " الفيء " : ما أخذ منهم بغير ذلك ، كالأموال التي يصالحون عليها ، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم ، والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف .

ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة ، والغنيمة على الفيء أيضا ؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية " الحشر " : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) الآية [ الحشر : 7 ] ، قال : فنسخت آية " الأنفال " تلك ، وجعلت الغنائم أربعة أخماسها للمجاهدين ، وخمسا منها لهؤلاء المذكورين . وهذا الذي قاله بعيد ؛ لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر ، وتلك نزلت في بني النضير ، ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر ، هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب ، فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول : تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل أمر المغانم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول : لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام ، والله أعلم .

وقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط ، قال الله تعالى : ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) [ آل عمران : 161 ] .

وقوله : ( فأن لله خمسه وللرسول ) اختلف المفسرون هاهنا ، فقال بعضهم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة .

قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية الرياحي قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل

وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك ، وسهم لرسوله عليه السلام .

قال الضحاك ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة . ثم قرأ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ قال : وقوله ] ( فأن لله خمسه ) مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا .

وهكذا قال إبراهيم النخعي ، والحسن بن محمد بن الحنفية . والحسن البصري ، والشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وعبد الله بن بريدة وقتادة ، ومغيرة ، وغير واحد : أن سهم الله ورسوله واحد .

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح ، عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل من بلقين قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي القرى ، وهو يعرض فرسا ، فقلت : يا رسول الله ، ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش . قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك ، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم .

وقال ابن جرير : حدثنا عمران بن موسى ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أبان ، عن الحسن قال : أوصى أبو بكر بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه .

ثم اختلف قائلو هذا القول ، فروى علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ؛ فربع لله وللرسول ولذي القربى - يعني قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - . فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس شيئا ، [ والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ] .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو معمر المنقري ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة في قوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) قال : الذي لله فلنبيه ، والذي للرسول لأزواجه .

وقال عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح قال : خمس الله والرسول واحد ، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وهذا أعم وأشمل ، وهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء ، ويرده في أمته كيف شاء - ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال :

حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن أبي سلام الأعرج ، عن المقدام بن معدي كرب الكندي : أنه جلس مع عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، والحارث بن معاوية الكندي - رضي الله عنهم - فتذاكروا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة ، كلمات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس ؟ فقال عبادة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم ، فلما سلم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتناول وبرة بين أنملتيه فقال : إن هذه من غنائمكم ، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخيط والمخيط ، وأكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوا ، فإنالغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله ، القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر ، وجاهدوا في [ سبيل ] الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة [ عظيم ] ينجي به الله من الهم والغم .

هذا حديث حسن عظيم ، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمد أيضا ، وأبو داود ، والنسائي ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول .

وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه ، إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم . رواه أبو داود والنسائي .

وقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - من المغانم شيء يصطفيه لنفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك ، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي ، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء .

وروى الإمام أحمد ، والترمذي - وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد .

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كانت صفية من الصفي . رواه أبو داود في سننه .

وروى أيضا بإسناده ، والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال : كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها فإذا فيها : من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي وسهم الصفي ، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله . فقلنا : من كتب لك هذا ؟ فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته ؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه .

وقال آخرون : إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين ، كما يتصرف في مال الفيء .

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله - : وهذا قول مالك وأكثر السلف ، وهو أصح الأقوال .

فإذا ثبت هذا وعلم ، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ، ماذا يصنع به من بعده ؟ فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده . روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة ، وجاء فيه حديث مرفوع .

وقال آخرون : يصرف في مصالح المسلمين .

وقال آخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف : ذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، اختاره ابن جرير .

وقال آخرون : بل سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل .

قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق .

وقيل : إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير .

حدثنا الحارث ، حدثنا عبد العزيز ، حدثنا عبد الغفار ، حدثنا المنهال بن عمرو ، وسألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين ، عن الخمس فقالا هو لنا . فقلت لعلي : فإن الله يقول : ( واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فقالا : يتامانا ومساكيننا .

وقال سفيان الثوري ، وأبو نعيم ، وأبو أسامة ، عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية - رحمه الله تعالى - عن قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) قال هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قائلون : سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - تسليما للخليفة من بعده . وقال قائلون : لقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر ، رضي الله عنهما .

قال الأعمش ، عن إبراهيم كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكراع والسلاح ، فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ قال : كان [ علي ] أشدهم فيه .

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء ، رحمهم الله .

وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ؛ لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية [ وفي أول الإسلام ] ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحماية له : مسلمهم طاعة لله ولرسوله ، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله . وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك ، بل حاربوهم ونابذوهم ، ومالئوا بطون قريش على حرب الرسول ؛ ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم ، لشدة قربهم . ولهذا يقول في أثناء قصيدته :

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة

له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا

بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم

وآل قصي في الخطوب الأوائل

وقال جبير بن مطعم بن عدي [ بن نوفل ] مشيت أنا وعثمان بن عفان - يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا : يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد .

رواه مسلم وفي بعض روايات هذا الحديث : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام .

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب .

قال ابن جرير : وقال آخرون : هم بنو هاشم . ثم روى عن خصيف ، عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة .

وفي رواية عنه قال : هم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين لا تحل لهم الصدقة .

ثم روي عن علي بن الحسين نحو ذلك .

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل هم قريش كلها .

حدثني يونس بن عبد الأعلى ، حدثني عبد الله بن نافع ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن " ذي القربى " ، فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش كلها ذوو قربى .

وهذا الحديث في صحيح مسلم ، وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : " فأبى ذلك علينا قومنا " والزيادة من أفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني ، وفيه ضعف .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم .

هذا حديث حسن الإسناد ، وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم ، وقال يحيى بن معين يأتي بمناكير ، والله أعلم .

وقوله : ( واليتامى ) أي : يتامى المسلمين . واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء ، أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين .

و ) المساكين ) هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم .

( وابن السبيل ) هو المسافر ، أو المريد للسفر ، إلى مسافة تقصر فيها الصلاة ، وليس له ما ينفقه في سفره ذلك . وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة " براءة " ، إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة ، وعليه التكلان .

وقوله : ( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ) أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله ؛ ولهذا جاء في الصحيحين ، من حديث عبد الله بن عباس ، في حديث وفد عبد القيس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ثم قال : هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا الخمس من المغنم . . الحديث بطوله ، فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان ، وقد بوب البخاري على ذلك في " كتاب الإيمان " من صحيحه فقال : باب أداء الخمس من الإيمان ) ، ثم أورد حديث ابن عباس هذا ، وقد بسطنا الكلام عليه في " شرح البخاري " ولله الحمد والمنة .

وقال مقاتل بن حيان : ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) أي : في القسمة ، وقوله : ( يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ) ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر ويسمى " الفرقان " ؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل ، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه .

قال علي بن أبي طالب والعوفي ، عن ابن عباس : ( يوم الفرقان ) يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل . رواه الحاكم .

وكذا قال مجاهد ، ومقسم وعبيد الله بن عبد الله ، والضحاك ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان ، وغير واحد : أنه يوم بدر .

وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير في قوله : ( يوم الفرقان ) يوم فرق الله [ فيه ] بين الحق والباطل ، وهو يوم بدر ، وهو أول مشهد شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة ، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة - أو : سبع عشرة - مضت من رمضان ، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمائة .

فهزم الله المشركين ، وقتل منهم زيادة على السبعين ، وأسر منهم مثل ذلك .

وقد روى الحاكم في مستدركه ، من حديث الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن ابن مسعود ، قال في ليلة القدر : تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر . وقال : على شرطهما .

وروي مثله عن عبد الله بن الزبير أيضا ، من حديث جعفر بن برقان ، عن رجل ، عنه .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يحيى بن واضح ، حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب ، عن ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال الحسن بن علي : كانت ليلة " الفرقان يوم التقى الجمعان " لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوي .

ورواه ابن مردويه ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب ، عن علي قال : كانت ليلة الفرقان - ليلة التقى الجمعان - في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان .

وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير .

وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين . ولم يتابع على هذا ، وقول الجمهور مقدم عليه ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

قال أبو جعفر: وهذا تعليم من الله عز وجل المؤمنين قَسْمَ غنائمهم إذا غنموها.

يقول تعالى ذكره: واعلموا، أيها المؤمنون ، أن ما غنمتم من غنيمة.

* * *

واختلف أهل العلم في معنى " الغنيمة " و " الفيء ".

فقال بعضهم: فيهما معنيان، كل واحد منهما غير صاحبه.

* ذكر من قال ذلك:

16087 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حميد بن عبد الرحمن, عن الحسن بن صالح قال: سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، وهذه الآية: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ [سورة الحشر: 7] ، قال قلت: ما " الفيء "، وما " الغنيمة "؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم, وأخذوهم عنوةً، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو " غنيمة ", وأما الأرض فهو في سوادنا هذا " فيء ". (1)

* * *

وقال آخرون: " الغنيمة "، ما أخذ عنوة، و " الفيء "، ما كان عن صلح.

* ذكر من قال ذلك:

16088 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان الثوري قال: " الغنيمة "، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، فيه الخمس, وأربعة أخماسه لمن شهدها. و " الفيء "، ما صولحوا عليه بغير قتال, وليس فيه خمس, هو لمن سمَّى الله.

* * *

وقال آخرون: " الغنيمة " و " الفيء "، بمعنى واحد. وقالوا: هذه الآية التي في " الأنفال "، ناسخة قوله: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الآية ، [سورة الحشر: 7].

* ذكر من قال ذلك:

16089 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة في قوله: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، قال: كان الفيء في هؤلاء, ثم نسخ ذلك في " سورة الأنفال ", فقال: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فنسخت هذه ما كان قبلها في " سورة الأنفال ", (2) وجعل الخمس لمن كان له الفيء في " سورة الحشر ", وسائر ذلك لمن قاتل عليه. (3)

* * *

وقد بينا فيما مضى " الغنيمة ", وأنها المال يوصل إليه من مال من خوّل الله مالَه أهلَ دينه، بغلبة عليه وقهرٍ بقتال. (4)

* * *

فأما " الفيء ", فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك, وهو ما ردّه عليهم منها بصلح, من غير إيجاف خيل ولا ركاب. وقد يجوز أن يسمى ما ردّته عليهم منها سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم " فيئًا ", لأن " الفيء "، إنما هو مصدر من قول القائل: " فاء الشيء يفيء فيئًا "، إذا رجع= و " أفاءه الله "، إذا ردّه. (5)

غير أن الذي ردّ حكم الله فيه من الفيء بحكمه في " سورة الحشر "، (6) إنما هو ما وصفت صفته من الفيء، دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب, لعلل قد بينتها في كتاب: (كتاب لطيف القول، في أحكام شرائع الدين)، وسنبينه أيضًا في تفسير " سورة الحشر "، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. (7)

* * *

وأما قول من قال: الآية التي في " سورة الأنفال "، ناسخةٌ الآيةَ التي في " سورة الحشر "، فلا معنى له, إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى. وقد بينا معنى " النسخ ", وهو نفي حكم قد ثبت بحكمٍ خلافه, في غير موضع، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. (8)

* * *

وأما قوله: " من شيء " ، فإنه مرادٌ به: كل ما وقع عليه اسم " شيء "، مما خوّله الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين، مما وقع فيه القَسْم، حتى الخيط والمِخْيط، (9) كما:-

16090 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ، قال: المخيط من " الشيء ".

16091- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن ليث, عن مجاهد بمثله.

16092- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم الفضل قال، حدثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد, مثله.

* * *

القول في تأويل قوله : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم قوله: " فأن لله خمسه " ، مفتاحُ كلامٍ, (10) ولله الدنيا والآخرة وما فيهما, وإنما معنى الكلام: فإن للرسول خمسه.

* ذكر من قال ذلك:

16093 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال: هذا مفتاح كلامٍ, لله الدنيا والآخرة.

16094- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: هذا مفتاح كلامٍ، لله الدنيا والآخرة. (11)

16095- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب, عن ورقاء, عن نهشل, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا، خمَّس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة. ثم قرأ: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " . قال: وقوله: " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام, لله ما في السموات وما في الأرض، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدًا. (12)

16096- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن إبراهيم: " فأن لله خمسه "، قال: لله كل شيء.

16097 - حدثنا المثنى قال، حدثنا عمرو بن عون قال، أخبرنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم في قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: لله كل شيء, وخُمس لله ورسوله, ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم.

16098 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قال: كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس, فأربعة أخماس لمن قاتل عليها, ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس, فخمس لله والرسول.

16099 - حدثنا عمران بن موسى قال، حدثنا عبد الوارث قال، حدثنا أبان, عن الحسن قال: أوصى أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله، وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه.

16100 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن فضيل, عن عبد الملك, عن عطاء: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال: خمس الله وخمس رسوله واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء. (13)

16101- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا أبو عوانة, عن المغيرة, عن أصحابه, عن إبراهيم: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه "، قال: كل شيء لله, الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

* * *

وقال آخرون: معنى ذلك: فإن لبيت الله خمسه وللرسول.

* ذكر من قال ذلك:

16102 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع بن الجراح, عن أبي جعفر الرازي, عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتَى بالغنيمة, فيقسمها على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها, ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه, فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة, وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل.

16103- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال: فكان يُجَاء بالغنيمة فتوضع, فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم, فيجعل أربعة بين الناس، ويأخذ سهمًا, ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم, فما قَبَضَ عليه من شيء جعله للكعبة, فهو الذي سُمِّي لله, ويقول: " لا تجعلوا لله نصيبًا، فإن لله الدنيا والآخرة, ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم , وسهم لذوي القربى, وسهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن السبيل. (14)

* * *

وقال آخرون: ما سُمِّي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنما هو مرادٌ به قرابته, وليس لله ولا لرسوله منه شيء.

* ذكر من قال ذلك:

16104 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنا معاوية, عن علي, عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس, فأربعة منها لمن قاتل عليها, وخمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله والرسول ولذي القربى = يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئًا. والربع الثاني لليتامى, والربع الثالث للمساكين, والربع الرابع لابن السبيل. (15)

* * *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: قوله: " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام "، وذلك لإجماع الحجة على أنّ الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم, ولو كان لله فيه سهم، كما قال أبو العالية, لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها, فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية. وفي إجماع من ذكرت، الدلالةُ الواضحةُ على صحة ما اخترنا.

* * *

فأما من قال: " سهم الرسول لذوي القربى ", فقد أوجب للرسول سهمًا، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته, فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم، وقد:-

16105 - حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، الآية ، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسًا, فكان خمس لله ولرسوله, ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس الذي جُعل لله ولرسوله، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل (16) فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله, وخمس لذوي القربى. وخمس لليتامى, وخمس للمساكين. وخمس لابن السبيل.

16106 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: هو خُمْس الخمس. (17)

16107- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة, وجرير عن موسى بن أبي عائشة, عن يحيى بن الجزار، مثله.

16108 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن موسى بن أبي عائشة, عن يحيى بن الجزار، مثله.

16109 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " فأن لله خمسه " ، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس, والخمس الباقي لله والرسول، خمسه يضعه حيث رأى, وخمسه لذوي القربى, وخمسه لليتامى, وخمسة للمساكين, ولابن السبيل خمسه.

* * *

وأما قوله: " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم.

فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم.

* ذكر من قال ذلك:

16110 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي, عن شريك, عن خصيف, عن مجاهد قال: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلّ لهم الصدقة, فجعل لهم خمس الخمس.

16111- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا شريك, عن خصيف, عن مجاهد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهلُ بيته لا يأكلون الصدقة, فجعل لهم خمس الخمس.

16112 - حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عبد السلام, عن خصيف, عن مجاهد قال: قد علم الله أنّ في بني هاشم الفقراء, فجعل لهم الخمس مكانَ الصدقة.

16113 - حدثني محمد بن عمارة قال، حدثنا إسماعيل بن أبان قال، حدثنا الصباح بن يحيى المزني, عن السدي, عن أبي الديلم قال، قال علي بن الحسين، رحمة الله عليه، لرجل من أهل الشأم: أما قرأت في " الأنفال ": " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية؟ قال: نعم! قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم! (18)

16114 - حدثنا الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا إسرائيل, عن خصيف, عن مجاهد قال: هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة.

16115 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو معاوية, عن حجاج, عن عطاء, عن ابن عباس: أن نَجْدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى, فكتب إليه كتابًا: " نـزعم أنا نحن هم, فأبى ذلك علينا قومنا ". (19)

16116- ...قال: حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج: " فأن لله خمسه "، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس, والخمس الباقي لله, وللرسول، خمسه يضعه حيث رأى, وخمسٌ لذوي القربى, وخمس لليتامى, وخمس للمساكين, ولابن السبيل خمسه.

* * *

وقال آخرون: بل هم قريش كلها.

* ذكر من قال ذلك:

16117 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرني عبد الله بن نافع, عن أبي معشر, عن سعيد المقبري قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال: فكتب إليه ابن عباس: " قد كنا نقول: إنّا هم, فأبى ذلك علينا قومنا, وقالوا: قريش كلها ذوو قربى ". (20)

* * *

وقال آخرون: سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم صار من بعده لوليّ الأمر من بعده.

* ذكر من قال ذلك:

16118- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طُعْمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا, (21) فلما توفي جُعل لوليّ الأمر من بعده.

* * *

وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصةً.

وممن قال ذلك الشافعي, وكانت علته في ذلك ما:

16119 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس بن بكير قال، حدثنا محمد بن إسحاق قال، حدثني الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن جبير بن مطعم قال: لما قَسَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب، مشيت أنا وعثمان بن عفان رحمة الله عليه , فقلنا: يا رسول الله, هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي جعلك الله به منهم, أرأيت إخواننا بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا, وإنما نحن وهم منك بمنـزلة واحدة؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام, إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد! ثم شبَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى. (22)

* * *

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي, قولُ من قال: " سهم ذي القربى، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب "، لأنّ حليف القوم منهم, ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* * *

واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين= أعني سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم ذي القربى= بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال بعضهم: يُصرفان في معونة الإسلام وأهله.

* ذكر من قال ذلك:

16120 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أحمد بن يونس قال، حدثنا أبو شهاب, عن ورقاء, عن نهشل, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: جُعل سهم الله وسهم الرسول واحدًا، ولذي القربى, فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح. وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، لا يُعْطَى غيرَهم. (23)

16121- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن عن قول الله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال: هذا مفتاح كلامٍ, لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم , لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم = وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة= واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله, فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد, فذكر نحوه. (24)

16123 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عمر بن عبيد, عن الأعمش, عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكُرَاع والسلاح. (25) فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه.

16124 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية، قال ابن عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس: أربعة بين من قاتل عليها, وخمس واحد يقسم على أربعة: لله وللرسول ولذي القربى= يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئًا. فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم ردّ أبو بكر رضي الله عنه نصيبَ القرابة في المسلمين, فجعل يحمل به في سبيل الله, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث, ما تركنا صدقة. (26)

16125- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما تُوُفي، حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله، صدقةً على رسول الله صلى الله عليه وسلم . (27)

* * *

وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ولي أمر المسلمين.

* ذكر من قال ذلك:

16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عمرو بن ثابت, عن عمران بن ظبيان, عن حُكَيم بن سعد, عن علي رضي الله عنه قال: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس, ويلي الإمام سهم الله ورسوله. (28)

16127 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيًّا, فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده. (29)

* * *

وقال آخرون: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس, والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى, والمساكين, وابن السبيل. وذلك قول جماعة من أهل العراق.

وقال آخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

* ذكر من قال ذلك:

16128 - حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد الغفار قال، حدثنا المنهال بن عمرو قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي، وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا. فقلت لعلي: إن الله يقول: " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانَا ومساكيننا.

* * *

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا, أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودٌ في الخمس, والخمس مقسوم على أربعة أسهم، على ما روي عن ابن عباس: للقرابة سهم, ولليتامى سهم, وللمساكين سهم, ولابن السبيل سهم، لأن الله أوجبَ الخمس لأقوام موصوفين بصفات, كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين. وقد أجمعوا أنّ حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم, فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم. فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم, كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه، إلى غير أهل السهمان الأخَر.

* * *

وأما " اليتامى "، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم. (30)

و " المساكين "، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. (31)

و " ابن السبيل "، المجتاز سفرًا قد انقُطِع به، (32) كما:-

16129 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قال: الخمس الرابع لابن السبيل, وهو الضيف الفقير الذي ينـزل بالمسلمين. (33)

* * *

القول في تأويل قوله : إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أيقنوا أيها المؤمنون، أنما غنمتم من شيء فمقسوم القسم الذي بينته, وصدِّقوا به إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وبما أنـزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم فَرَق بين الحق والباطل ببدر, (34) فأبان فَلَج المؤمنين وظهورَهم على عدوهم, وذلك " يوم التقى الجمعان "، جمعُ المؤمنين وجمعُ المشركين، والله على إهلاك أهل الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنين, وعلى غير ذلك مما يشاء = " قدير "، لا يمتنع عليه شيء أراده. (35)

* * *

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

16130 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: " يوم الفرقان "، يعني: ب " الفرقان "، يوم بدر, فرَق الله فيه بين الحق والباطل.

16131 - حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. (36)

16132 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني الليث قال، حدثني عقيل, عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير= وإسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن الزهري, عن عروة بن الزبير= يزيد أحدهما على صاحبه= في قوله: " يوم الفرقان " ، يوم فرق الله بين الحق والباطل, وهو يوم بدر, وهو أوّل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان رأسَ المشركين عُتبةُ بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمئة. فهزم الله يومئذ المشركين, وقتل منهم زيادة على سبعين, وأسر منهم مثل ذلك.

16132م - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن مقسم: " يوم الفرقان " ، قال: يوم بدر, فرق الله بين الحق والباطل.

16133- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن عثمان الجزري, عن مقسم في قوله: " يوم الفرقان " ، قال: يوم بدر, فرق الله بين الحق والباطل. (37)

16134 - حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: " يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " يوم بدر, و " بدر "، بين المدينة ومكة.

16135 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثني يحيى بن يعقوب أبو طالب, عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي, عن أبي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب قال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانت ليلة " الفرقان يوم التقى الجمعان "، لسبع عشرة من شهر رمضان. (38)

16136 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: " يوم التقى الجمعان " ، قال ابن جريج، قال ابن كثير: يوم بدر.

16137 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: " وما أنـزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " ، أي: يوم فرقت بين الحق والباطل بقدرتي، (39) يوم التقى الجمعان منكم ومنهم. (40)

16138 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة: " وما أنـزلنا على عبدنا يوم الفرقان "، وذاكم يوم بدر, يوم فرق الله بين الحق والباطل.

-------------------

الهوامش :

(1) في المطبوعة : " فهي في سوادنا " ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو مستقيم .

(2) في المطبوعة والمخطوطة : " ما كان قبلها في سورة الحشر " ، وسيأتي على الصواب كما أثبته في تفسير " سورة الحشر " 28 : 25 ( بولاق ) ، ويعني بذلك أنها نسخت قوله في أول سورة الأنفال : " يسألونك عن الأنفال " .

(3) الأثر : 16089 - سيأتي هذا الخبر مطولا في تفسير " سورة الحشر " 28 : 25 ، 26 ( بولاق ) .

(4) انظر تفسير " الغنيمة " فيما سلف في تفسير " النفل " ص : 361 - 385 .

(5) انظر تفسير " فاء " فيما سلف 4 : 465 ، 466 .

(6) في المطبوعة : " ... الذي ورد حكم الله فيه من الفيء يحكيه في سورة الحشر " ، غير ما في المخطوطة ، فأفسد الكلام إفسادًا تامًا .

(7) انظر ما سيأتي 28 : 24 - 27 ( بولاق ) .

(8) انظر مقالته في " النسخ " في فهارس النحو والعربية وغيرهما ، وفي مواضع فيها مراجع ذلك كله في كتابه هذا .

(9) " المخيط " ، الإبرة ، وهو ما خيط به .

(10) يعني أنه افتتاح بذكر الله تعالى ذكره ، وانظر ما سلف 6 : 272 ، تعليق : 5 .

(11) الأثران : 16093 ، 16094 - " الحسن بن محمد " ، هو " الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب " ، وهو " الحسن بن محمد بن الحنيفة " ، وهو الذي يروي عنه " قيس بن مسلم " ، لا يعني " الحسن البصري " .

وهذا الخبر رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : 14 ، 326 ، 330 ، رقم : 39 ، 836 ، 846 وسيأتي مطولا برقم : 16121 .

(12) الأثر : 16095 - " أحمد بن يونس " ، هو " أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي " ، مضى برقم : 2144 ، 2362 ، 5080 .

و " أبو شهاب " ، هو " عبد ربه بن نافع الكناني " ، الحناط ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 42 .

و " ورقاء " ، هو " ورقاء بن عمرو اليشكري " ، مضى برقم: 6534 .

و " نهشل " ، هو " نهشل بن سعيد بن وردان النيسابوري " ، ليس بثقة ، وقال أبو حاتم : " ليس بقوي ، متروك الحديث ، ضعيف الحديث " ، وقال ابن حبان : " يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب " .

وقال البخاري : " أحاديثه مناكير ، قال إسحاق بن إبراهيم : ككان نهشل كذابًا " . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 2 115 ، وابن أبي حاتم 4 1 496 ، وميزان الاعتدال 3 : 243 .

وانظر الخبر رقم : 16120 .

وكان في المطبوعة : " فجعل سهم الله " ، غير ما في المخطوطة وحذف ، فأثبت ما في المخطوطة .

(13) في المطبوعة : " ويصنع فيه " ، وأثبت ما في المخطوطة . وقد قرأت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، في خبر آخر : " يحمل منه ويعطي ، ويضعه حيث شاء ، ويصنع به ما شاء " ص 14 ، 326 ، رقم : 40 ، 837 .

(14) الأثران : 16102 ، 16013 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ، من طريق حجاج ، عن أبي جعفر الرازي ، بمثل لفظ الأول . كتاب الأموال : 14 ، 325 ، رقم 400 ، 835 .

(15) الأثر : 16104 - رواه أبو عبيد القاسم بن سلام ، بهذا الإسناد نفسه ، وبلفظه ، في كتاب الأموال ص : 13 ، 325 ، رقم : 37 ، 834 ، وفي آخره تفسير " ابن السبيل " ، قال : " وهو الضعيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين " .

وانظر ما سيأتي رقم : 16124 ، 16129 .

(16) في المخطوطة خطأ ، أسقط " لرسوله " الثانية ، والكلام يقتضيها كما في المطبوعة ، وعلى هامش المخطوطة حرف " أ " عليها ثلاث نقط ، دلالة على موضع السقط .

(17) الأثر : 16106 - " موسى بن أبي عائشة المخزومي " ، روى له الجماعة ، مضى برقم : 11408 .

و " يحيى بن الجزار العرفي " ، ثقة ، مضى برقم : 5425 .

وكان في المخطوطة : " يحيى الجزار " ، والصواب ما في المطبوعة ، ولكنه يأتي في الذي يليه في المخطوطة على الصواب .

ورواه أبو عبيد في الأموال ص : 13 ، رقم : 34 ، 35 ، وص : 324 ، رقم : 831 ، 832.

(18) الأثر : 16113 - " إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي " ، ثقة ، صدوق في الرواية ، قال البزار : " إنما كان عيبه شدة تشيعه ، لا أنه غير عليه في السماع " ، وإما "إسماعيل بن أبان الغنوي " ، فهو كذاب ، ومضى إسماعيل الوراق برقم : 14550 .

وأمَّا " صباح بن يحيى المزني " ، فهو شيعي أيضُا ، متروك ، بل متهم ، هكذا قال الحافظ ابن حجر والذهبي . وذكره البخاري ، فقال : " فيه نظر " ، وقال أبو حاتم : " شيخ " . مترجم في لسان الميزان 3 : 160 ، والكبير 2 2 315 ، وابن أبي حاتم 2 1 442 ، وميزان الاعتدال 1 : 462 .

وأمَّا " أبو الديلم " ، فلم أعرف من يكون ، وهكذا أثبته من المخطوطة ، وهو في لمطبوعة : " عن ابن الديلمي " ، يعني " عبد الله بن فيروز الديلمي " ، التابعي الثقة ، ولا أظن أنه يروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

وهذا إسناد هالك كما ترى .

(19) الأثر : 16115 - " نجدة ابن عويمر الحروري " ، من رؤوس الخوارج .

وكتاب ابن عباس إلى نجدة ، رواه أبو عبيدة في كتاب الأموال من طرق ص : 332 - 335 ، رقم : 850 - 852 ، وانظر ما سيأتي رقم : 16117 .

(20) الأثر : 11617 - انظر التعليق السالف ، من طريق أبي معشر ، رواه أبو عبيد رقم : 850 ، مطولا ، بنحوه .

(21) " الطعمة " ( بضم الطاء ) : الرزق والمأكلة ، يعني به الفيء .

(22) الأثر : 16119 - رواه الشافعي في الأم من طرق ، منها طريق محمد بن إسحاق ، انظر الأم : 4 : 71 ، ورواه أبو داود في سننه 3 : 201 ، رقم : 2980 ، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في الأموال : 331 ، رقم : 842 .

(23) الأثر : 16120 - هذا مطول الأثر السالف ومختصره رقم : 16095 ، وقد شرحت إسناده هناك .

(24) الأثران : 16121 ، 16122 - " الحسن بن محمد بن الحنفية " ، وقد سلف شرح إسناد هذا الخبر ، كما سلف مختصرًا برقم : 16093 ، 16094 .

(25) " الكراع " ( بضم الكاف ) . اسم يجمع الخيل والسلاح .

(26) الأثر : 16124 - مضى قبل صدره برقم : 16104 ، ومضى تخريجه هناك ، وانظر أيضًا من تمامه رقم : 16129 .

(27) الأثر : 16125 - انظر ما سلف رقم : 16118 ، وما سيأتي 16127 .

(28) الأثر : 16126 - " عمران بن ظبيان الحنفي " ، فيه نظر ، كان يميل إلى التشيع ، وضعفه العقيلي ، وابن عدي ، مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 1 300 ، مضى برقم : 12100.

و " حكيم بن سعد الحنفي " ، " أبو تحيى " ، محله الصدق . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 1 87 ، وابن أبي حاتم 1 2 286 .

و " حكيم " ، بضم الحاء ، مصغرًا . و " تحيي " بكسر التاء .

(29) الأثر : 16127 - مضى بلفظه ، برقم : 16118 ، وانظر ما سلف : 16125 .

(30) انظر تفسير " اليتامى " فيما سلف 7 : 541 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .

(31) انظر تفسير " المساكين " فيما سلف 10 : 544 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .

(32) انظر تفسير " ابن السبيل " فيما سلف 8 : 346 ، 347 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .

وقوله : " انقطع به " بالبناء للمجهول ، وهو إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت ، أو عطبت راحلته ، أو فنى زاده .

(33) الأثر : 16129 - انظر ما سلف رقم : 16104 ، 16124 ، والتعليق عليهما .

(34) انظر تفسير " الفرقان " فيما سلف ص : 487 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .

(35) انظر تفسير " قدير " فيما سلف من فهارس اللغة ( قدر ) .

(36) الأثر : 16131 - انظر هذا الخبر بنصه فيما سلف رقم : 125 .

(37) ( 1 ) الأثر : 16133 " عثمان الجزري "، مضى برقم : 15968 ، وأنه غير " عثمان ابن عمرو بن ساج " . وأحاديثه مناكير .

(38) الأثر : 16135 - " يحيى بن يعقوب بن مدرك الأنصاري " ، أبو طالب القاص ، مترجم في الكبير 4 2 312 ، وابن أبي حاتم 4 2 198 ، ولسان الميزان 6 : 282 ، وميزان الاعتدال 3 : 306 ، قال البخاري : " منكر الحديث " ، وقال أبو حاتم : " محله الصدق ، لم يرو شيئا منكرًا ، وهو ثقة في الحديث ، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء " ، قال ابن أبي حاتم : " فسمعت أبي يقول : يحول من هناك " .

و " أبو عون " ، " محمد بن عبيد الله الثقفي " ، مضى مرارًا آخرها رقم : 15925 ، وكان في المطبوعة : " عن ابن عون ، عن محمد بن عبد الله الثقفي " ، فأفسد الإسناد كل الإفساد ، وكان في المخطوطة : " عن ابن عون ، محمد بن عبيد الله الثقفي " ، وهو خطأ هين ، صوابه ما أثبت .

(39) في المطبوعة : " أي : يوم فرق بين الحق والباطل ببدر ، أي : يوم التقى الجمعان " ، لعب بما في المخطوطة لعبًا ، فأساء وجانب الأمانة . ولم يكن في المخطوطة من خطأ إلا أنه كتب " فرق " مكان " فرقت " . والذي أثبته نص المخطوطة ، وسيرة ابن هشام .

(40) الأثر : 16137 - سيرة ابن هشام 2 : 328 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16086 .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[41] الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد، فليس لأحد شأن في ذلك.

لمسة

[41] ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ (من شيء) قصد به الاعتناء بشأن تقسيم الغنيمة، واستشعار مراقبة الله کی لا يشذ عنها شيء، أي كل ما غنمتموه -کائنًا ما كان- يقع عليه اسم الغنيمة، حتى الخيط والمخيط.

وقفة

[41] ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ فالإضافة للرسول ﷺ لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله، ليست ملكًا لأحد، وقوله ﷺ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ» [البخاري 3117]، يدل على أنه ليس بمالك للأموال، وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها.

وقفة

[41] ﴿فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ما أكرم الله! قسم الله الغنائم خمسة أقسام، فعين أربعة أخماس الغنيمة للجيش المقاتل، وجعل منها لهؤلاء الخمسة.

وقفة

[41] ﴿فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ روى البيهقي بإسناد صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى، وَهُوَ يَعْرِضُ فَرَسًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْغَنِيمَةُ؟ قَالَ :«لِلَّهِ خُمُسُهَا وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ»، قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: «لاَ، وَلاَ السَّهْمُ تَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ، لَيْسَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ».

وقفة

[41] ﴿فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ من لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله قائلًا: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟!

وقفة

[41] ﴿إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ﴾ تحتاج لأن تراجع إيمانك إذا اعترضت على حكم ثابت من أحكام الله، فإن الاعتراض على أمر الله يقدح في إيمانك.

وقفة

[41] ﴿إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّـهِ﴾ مجيء هذا اللفظ بعد قسمة الغنائم تذكير للمؤمنين أن هذه القسمة من الله عز وجل، ومن لم يرض بها فقد خدش في إيمانه.

وقفة

[41] ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ أي: اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل؛ وهو يوم بدر.

عمل

[41] استخرج ثلاثة فوائد من غزوة بدر بعد التأمل في أحداثها ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾.

عمل

[41] تصدق اليوم على قريب، أو يتيم، أو مسكين، أو ابن سبيل.

عمل

[41] إلى المهمومين، إلى المظلومين، إلى المقهورين، إلى المحزونين، إلى كل من لم يجد له كلمة تُوَاسيه في دنيا البلاء والفتن، تذكر: ﴿اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

الإعراب :

- ﴿ وَاعْلَمُوا: ﴾

- الواو: عاطفة. اعلموا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.

- ﴿ أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ: ﴾

- أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل و «ما» اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم «أن». غنم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم علامة جمع الذكور وجملة «غَنِمْتُمْ» صلة الموصول لا محل لها. من شيء: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الموصول «ما» والعائد الى الموصول ضمير محذوف اختصارا منصوب المحل بالفعل لأنه مفعول به التقدير: غنمتموه. و «أن» مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر سدّ مسدّ مفعولي «اعْلَمُوا».

- ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ: ﴾

- الفاء: استئنافية. أنّ: حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل لله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بخبر أنّ المقدم. خمس: اسم «أن» مؤخر منصوب بالفتحة. والهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة والجملة «أن لله خمسه» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فحقّ أو فواجب أنّ لله خمسه. والجملة الاسمية «فحق أنّ لله خمسه» في محل رفع خبر «أن» ويجوز أن تكون الفاء في «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» واقعة في جواب شرط متقدم.

- ﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى: ﴾

- الاسمان معطوفان بواوي العطف على خبر «ان» المقدم «لِلَّهِ». وعلامة جر «ذي» الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. القربى: مضاف اليه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر.

- ﴿ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ: ﴾

- أي ولليتامى. الأسماء معطوفة بواوات العطف على «لِلَّهِ» وتعرب إعرابه. وعلامة جر الاسم «الْيَتامى» الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر و «ابْنِ السَّبِيلِ» هو المسافر. السبيل: مضاف اليه مجرور بالكسرة. بمعنى: خمس ما غنمتم لله ولرسوله ولذي القربى من الرسول ولليتامى والمساكين وابن السبيل منهم ولكم الأخماس الأربعة الباقية.

- ﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ: ﴾

- إن: حرف شرط جازم كان: فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم «كان» والميم علامة جمع الذكور. آمن: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور. بالله: جار ومجرور للتعظيم متعلق بآمنتم وجملة «آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» في محل نصب خبر كان وجواب الشرط محذوف لتقدم معناه.والتقدير: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنّ الخمس من الغنيمة يحب التقرب به.

- ﴿ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا: ﴾

- الواو: عاطفة ما مصدرية و «ما» وما بعدها بتأويل مصدر معطوف على لفظ الجلالة أي ان كنتم آمنتم بالله وبالمنزل وجملة «أَنْزَلْنا» صلة «ما» لا محل لها أو تكون «ما» اسما موصولا مبنيا على السكون في محل جر. أنزل: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. على عبد: جار ومجرور متعلق بأنزلنا و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة. وجملة «أَنْزَلْنا» صلة الموصول لا محل لها والعائد الى الموصول ضمير محذوف منصوب المحل بالفعل لأنه مفعول به. التقدير: ما أنزلناه على عبدنا محمد (صلّى الله عليه وسلّم) من آيات الكتاب.

- ﴿ يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ: ﴾

- ظرف زمان- مفعول فيه متعلق بأنزلنا منصوب بالفتحة. الفرقان: مضاف اليه مجرور بالكسرة. يوم: أعرب وهو بدل من «يَوْمَ» الاول.

- ﴿ الْتَقَى الْجَمْعانِ: ﴾

- الجملة: في محل جر بالاضافة. التقى: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. الجمعان: فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين والحركة في المفرد. أي يوم التقى الجيشان للقتال.

- ﴿ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: ﴾

- الواو: استئنافية .. الله لفظ الجلالة: مبتدأ مرفوع للتعظيم بالضمة. على كل: جار ومجرور متعلق بقدير. شيء:مضاف اليه مجرور بالكسرة المنونة لأنه نكرة. قدير: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. '

المتشابهات :

| آل عمران: 155 | ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ |

|---|

| آل عمران: 166 | ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّـهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ |

|---|

| الأنفال: 41 | ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [41] لما قبلها : وبعد أن أَمَرَ اللهُ عز وجل بمقاتلةِ الكافرين، ومِن المَعلومِ أنَّه بعدَ القتالِ قد تحصُلُ الغنيمةُ؛ لذا ذَكَرَ اللهُ هنا كيفية تقسيم غنائم غزوة بدر، والتي سأل عنها الصحابة في أول آية من السورة، قال تعالى:

﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فأن لله:

قرئ:

فإن لله، بكسر الهمزة، وهى قراءة الجعفي، عن هارون عن أبى.

خمسه:

وقرئ:

1- خمسه، بسكون الميم، وهى قراءة الحسن، وعبد الوارث عن أبى عمرو.

2- خمسه، بكسر الخاء، على الإتباع، وهى قراءة النخعي.

مدارسة الآية : [42] :الأنفال المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم .. ﴾

التفسير :

{إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا} أي: بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي: جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد. {وَالرَّكْبُ} الذي خرجتم لطلبه، وأراد اللّه غيره {أَسْفَلَ مِنْكُمْ} مما يلي ساحل البحر. {وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ} أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال {لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ} أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل، أو غير ذلك، مما يعرض لكم أو لهم، يصدفكم عن ميعادكم {وَلَكِنْ} اللّه جمعكم على هذه الحال {لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا} أي: مقدرا في الأزل، لا بد من وقوعه. {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} أي: ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند اللّه. {وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} أي: يزداد المؤمن بصيرة ويقينا، بما أرى اللّه الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه، ما هو تذكرة لأولي الألباب. {وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} سميع لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر، والغيب والشهادة.

قوله: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا.. بدل من قوله يَوْمَ الْفُرْقانِ.. أو معمول لفعل محذوف. والتقدير: اذكروا.

والعدوة- مثلثة العين- جانب الوادي وحافته. وهي من العدو بمعنى التجاوز سميت بذلك لأنها عدت..- أى منعت- ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوزها.

والدنيا: تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب. والقصوى: تأنيث الأقصى بمعنى الأبعد. والركب:

اسم جمع لراكب، وهم العشرة فصاعدا من راكبي الإبل.

قال القرطبي: ولا تقول العرب: ركب إلا للجماعة الراكبى الإبل..

والمراد بهذا الركب: أبو سفيان ومن معه من رجال قريش الذين كانوا قادمين بتجارتهم من بلاد الشام ومتجهين بها إلى مكة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، أشار على أصحابه بالخروج لملاقاته، كما سبق أن بينا عند تفسيرنا لقوله- تعالى- كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ...

والمعنى: اذكروا- أيها المؤمنون- وقت أن خرجتم إلى بدر، فسرتم إلى أن كنتم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا أى: بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة، وكان أعداؤكم الذين قدموا لنجدة العير بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى أى: بالجانب الآخر الأبعد من المدينة، وكان أبو سفيان ومن معه من حراس العير أَسْفَلَ مِنْكُمْ أى: في مكان أسفل من المكان الذي أنتم فيه، بالقرب من ساحل البحر الأحمر، على بعد ثلاثة أميال منكم.

قال الجمل: قوله وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ الأحسن في هذه الواو، والواو التي قبلها الداخلة على هُمْ أن تكون عاطفة ما بعدها على أَنْتُمْ لأنها مبدأ تقسيم أحوالهم وأحوال عدوهم ويجوز أن يكونا واو حال، وأسفل منصوب على الظرف النائب عن الخبر، وهو في الحقيقة صفة لظرف مكان محذوف. أى: والركب في مكان أسفل من مكانكم وكان الركب على ثلاثة أميال من بدر..»

وقال الإمام الزمخشري- رحمه الله- فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت، وذكر مراكز الفريقين، وأن العير كانت أسفل منهم؟.

قلت: الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة الشأن للعدو، وتكامل عدته، وتمهد أسباب الغلبة له، وضعف شأن المسلمين، والتياث أمرهم، وأن غلبتهم في هذه الحال ليس إلا صنعا من الله- سبحانه- ودليلا على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته.

وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون، كان فيها الماء، وكانت أرضا لا بأس بها. ولا ماء بالعدوة الدنيا، وهي خبار- أى أرض لينة رخوة- تسوخ فيها الأرجل، ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة.

وكانت العير وراء ظهور العدو، مع كثرة عددهم، فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم، وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم، ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم، ليبعثهم الذب عن الحريم على بذل جهودهم في القتال.

وفيه تصوير ما دبر- سبحانه- من أمر غزوة بدر لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا ومن إعزاز دينه، وإعلاء كلمته، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج، وأقلق قريشا ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموالهم، فنفروا ليمنعوا عيرهم، وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى، ووراءهم العير يحامون عليها، حتى قامت الحرب في ساق، وكان ما كان» .

وقوله: وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ، وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا بيان لتدبير الله الحكيم، وإرادته النافذة.

أى: ولو تواعدتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال، لتخلفتم عن الميعاد المضروب بينكم، لأن كل فريق منكم كان سيتهيب الإقدام على صاحبه، ولكن الله- تعالى- بتدبيره الخفى شاء أن يجمعكم للقتال على غير ميعاد، ليقضى- سبحانه- أمرا كان مفعولا، أى:

ثابتا في علمه وحكمته، وهو: إعزاز الإسلام وأهله، وخذلان الشرك وحزبه.

روى ابن جرير من حديث كعب بن مالك- رضى الله عنه- قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.

وروى- أيضا- عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الكرب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالتقوا ببدر، ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء، ولا هؤلاء بهؤلاء، حتى التقى السقاة قال: ونظر الناس بعضهم إلى بعض»

وقوله لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ بدل من قوله لِيَقْضِيَ بإعادة الحروف، أو هو متعلق بقوله مَفْعُولًا.

والمراد بالهلاك والحياة هنا ما يشمل الحسى والمعنوي منهما.

والمراد بالبينة الحجة الظاهرة الدالة على حقية الإسلام وبطلان الكفر.

قال الآلوسى: أى: ليموت من يموت عن حجة عاينها، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها، فلا يبقى محل للتعلل بالأعذار، فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة والحجج الغر المحجّلة.

ويجوز أن يراد بالحياة: الإيمان، وبالموت: الكفر على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل بأن يراد بالبينة: إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة الدامغة.

أى: ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح وبينة وإلى هذا ذهب قتادة وابن إسحاق. والظاهر أن عَنْ هنا بمعنى بعد كقوله- تعالى- عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو بكر ويعقوب حيي على وزن تعب- بفك الإدغام.

وقرأ الباقون بإدغام الياء الأولى في الثانية على وزن شد ومد .

وقوله وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ تذييل قصد به الترغيب في الإيمان- والترهيب من الكفر، أى: وإن الله لسميع لأقوال أهل الإيمان والكفر عليم بما تنطوى عليه قلوبهم وضمائرهم، وسيجازى- سبحانه- كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب على حساب ما يعلم وما يسمع منه.

يقول تعالى [ مخبرا ] عن يوم الفرقان : ( إذ أنتم بالعدوة الدنيا ) أي : إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة ، ) وهم ) - أي : المشركون - نزول ( بالعدوة القصوى ) أي : البعيدة التي من ناحية مكة ، ) والركب ) أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة ( أسفل منكم ) أي : مما يلي سيف البحر ( ولو تواعدتم ) أي : أنتم والمشركون إلى مكان ( لاختلفتم في الميعاد )

قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه في هذه الآية قال : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ، ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ، ما لقيتموهم ، ( ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله ، عن غير ملأ منكم ، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه .

وفي حديث كعب بن مالك قال : إنما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون يريدون عير قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .

وقال ابن جرير : حدثني يعقوب ، حدثني ابن علية ، عن ابن عون ، عن عمير بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان في الركب من الشام ، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فالتقوا ببدر ، لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ، ولا هؤلاء بهؤلاء ، حتى التقت السقاة ، ونهد الناس بعضهم لبعض .

وقال محمد بن إسحاق في السيرة : ومضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من " الصفراء " بعث بسبس بن عمرو ، وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين ، يلتمسان الخبر عن أبي سفيان ، فانطلقا حتى إذا وردا بدرا فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء ، فاستقيا في شن لهما من الماء ، فسمعا جاريتين تختصمان ، تقول إحداهما لصاحبتها : اقضيني حقي ، وتقول الأخرى : إنما تأتي العير غدا أو بعد غد ، فأقضيك حقك . فخلص بينهما مجدي بن عمرو ، وقال : صدقت ، فسمع ذلك بسبس وعدي ، فجلسا على بعيريهما ، حتى أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه الخبر . وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر ، فتقدم أمام عيره وقال لمجدي بن عمرو : هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا والله ، إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل ، فاستقيا في شن لهما ، ثم انطلقا . فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما ، فأخذ من أبعارهما ، ففته ، فإذا فيه النوى ، فقال : هذه والله علائف يثرب . ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره ، فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال : إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم ، فارجعوا .

فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأتي بدرا - وكانت بدر سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثا ، فنطعم بها الطعام ، وننحر بها الجزر ونسقي بها الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب وبسيرنا ، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا .

فقال الأخنس بن شريق : يا معشر بني زهرة ، إن الله قد نجى أموالكم ، ونجى صاحبكم ، فارجعوا . فأطاعوه ، فرجعت بنو زهرة ، فلم يشهدوها ولا بنو عدي .

قال محمد بن إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير قال : وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دنا من بدر - علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام ، في نفر من أصحابه ، يتجسسون له الخبر فأصابوا سقاة لقريش : غلاما لبني سعيد بن العاص ، وغلاما لبني الحجاج ، فأتوا بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدوه يصلي ، فجعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونهما : لمن أنتما ؟ فيقولان : نحن سقاة لقريش ، بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهما ، ورجوا أن يكونا لأبي سفيان ، فضربوهما فلما ذلقوهما قالا نحن لأبي سفيان . فتركوهما ، وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسجد سجدتين ، ثم سلم وقال : إذا صدقاكم ضربتموهما ، وإذا كذباكم تركتموهما . صدقا ، والله إنهما لقريش ، أخبراني عن قريش " . قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى - والكثيب : العقنقل - فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كم القوم ؟ قالا كثير . قال : ما عدتهم ؟ قالا ما ندري . قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا يوما تسعا ، ويوما عشرا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : القوم ما بين التسعمائة إلى الألف . ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قالا عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو البختري بن هشام ، وحكيم بن حزام ، ونوفل بن خويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل ، وطعيمة بن عدي بن [ نوفل ، والنضر بن الحارث ، وزمعة بن الأسود ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية ] بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وسهيل بن عمرو ، وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها .

قال محمد بن إسحاق - رحمه الله تعالى - : وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم : أن سعد بن معاذ قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما التقى الناس يوم بدر : يا رسول الله ، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ، وننيخ إليك ركائبك ، ونلقى عدونا ، فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب ، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك ، وتلحق بمن وراءنا من قومنا ، فقد - والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم ، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ، ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرا ، ودعا له به . فبني له عريش ، فكان فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، ما معهما غيرهما .