الإحصائيات

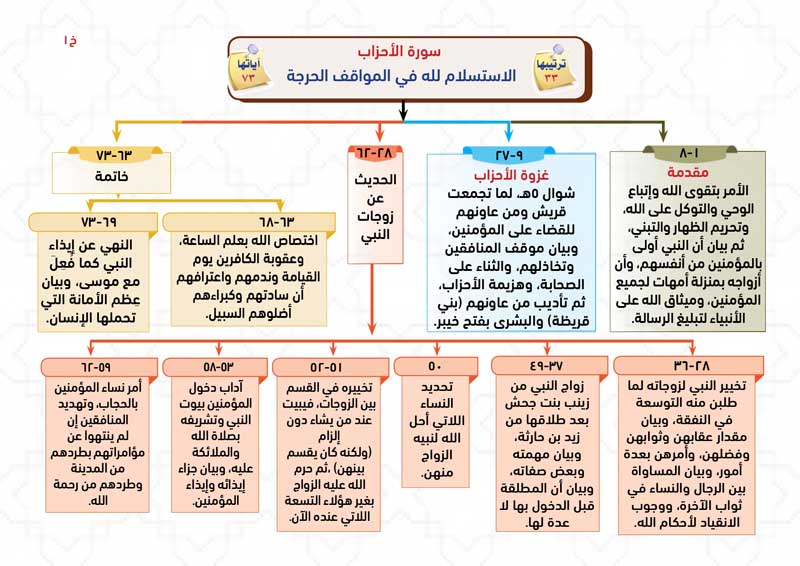

سورة الأحزاب

| ترتيب المصحف | 33 | ترتيب النزول | 90 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 10.00 |

| عدد الآيات | 73 | عدد الأجزاء | 0.56 |

| عدد الأحزاب | 1.12 | عدد الأرباع | 4.50 |

| ترتيب الطول | 15 | تبدأ في الجزء | 21 |

| تنتهي في الجزء | 22 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 4/10 | يا أيها النبي: 1/3 | ||

الروابط الموضوعية

المقطع الأول

من الآية رقم (31) الى الآية رقم (34) عدد الآيات (4)

بعدَ اختيارِهنَّ الآخرةَ وبيانِ مضاعفةِ العذابِ عليهِنَّ عندَ ارتكابِ الفاحشةِ، ذَكَرَ اللهُ هنا مضاعفةَ الثوابِ لهُنَّ على العملِ الصَّالحِ، ثُمَّ أمَرَهُنَّ بـ: عدمِ الخُضوعِ بالقَولِ، والقَرارِ في البُيوتِ وعدمِ التَّبرُّجِ ومداومةِ الطَّاعةِ، وتعليمِ

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

المقطع الثاني

من الآية رقم (35) الى الآية رقم (35) عدد الآيات (1)

بعدَ الحديثِ عن نساءِ النَّبي ﷺ ، بَيَّنَ اللهُ هنا المساواةَ بينَ الرجالِ والنساءِ في ثوابِ الآخرةِ.

فيديو المقطع

قريبًا إن شاء الله

مدارسة السورة

سورة الأحزاب

غزوة الأحزاب والجانب الاجتماعي من حياته ﷺ / الاستسلام لله/ فضل النبي ﷺ وحقوقه

أولاً : التمهيد للسورة :

- • سورة الأحزاب تحدثت عن:: 1- غزوة الأحزاب (أو الخندق)، وما حدث فيها من نصر الله لرسوله والمؤمنين وهزيمة المشركين واليهود ومن عاونهم. 2- الجانب الاجتماعي من حياة النبي ﷺ.

- • النبي ﷺ في سورة الأحزاب:: افتتحت السورة بنداء النبي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ، وتكرر فيها 5 مرات، في الآيات: (1، 28، 45، 50، 59). • وهيا نتأمل عدد المرات التي ذُكِرَ فيها النبي ﷺ في هذه السورة: محمد: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (40). النبي: ذُكِرَ 15 مرة، في الآيات (1، 6، 13، 28، 30، 32، 38، 45، 50، 53، 56، 59). رسول: ذُكِرَ 13 مرة، في الآيات (12، 21، 22، 31، 33، 36، 40، 53، 58، 66، 71). خاتم النبيين: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (40). شاهد: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (45). مبشر: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (45). نذير: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (45). داعٍ إلى الله: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (46). سراج منير: ذُكِرَ مرة واحدة في الآية (46).

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «الأحزاب».

- • معنى الاسم :: الأحزاب: جمع حزْب، وهم جماعة من الناس تشابهت قلوبهم وأعمالهم.

- • سبب التسمية :: سُميت سورة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة، فاجتمع كفار مكة مع غطفان ويهود بني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: لا أعرف لها اسمًا غيره.

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: الاستسلام لأمر الله وشرعه.

- • علمتني السورة :: فضل النبي ﷺ وحقوقه.

- • علمتني السورة :: لا أحد أكبر من أن يُؤمر بالمعروف ويُنْهى عن المنكر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾

- • علمتني السورة :: تقوى الله تعالى، وعدم طاعة الكفار والمنافقين، واتباع الكتاب والسنة، والتوكل على الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ... وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ... وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة الأحزاب من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل.

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • اهتمت السورة ببيان بعض الأحكام التي تنظم حياة الأسرة والمجتمع تنظيمًا دقيقًا، وبينت ذلك من خلال بيت النبوة الذي يعتبر البيت القدوة للمسلمين، ومن هذه الأحكام: إبطال التبني، وجواز الزواج من زوجة الابن المتبنى إذا طلقها، وفرض الحجاب، وآداب الولائم، وغيرها من الأحكام.

• هي أكثر سورة يتكرر فيها نداء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، تكرر فيها 5 مرات، في الآيات (1، 28، 45، 50، 59).

• هي السورة الوحيدة التي ذُكِرَ فيها اسم أحد الصحابة صراحة، وهو زيد بن حارثة في الآية (37)، ولم يذكر اسم غيره من الصحابة في القرآن الكريم.

• قَالَتْ عَائِشَةُ: «وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (37)» ، وهذه الآية من أشد آيات العتاب، وهي دليل واضح أن القرآن من عند الله تعالى؛ فلو كان من عند رسول لله صلى الله عليه وسلم لكتم هذه الآية كما قالت عائشة.

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نستسلم دومًا لأمر الله وشرعه.

• أن نتذكر أن الله قال لمحمد ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّـهَ﴾ (1)؛ إذا رأينا أنفسنا تأنف من النصيحة، ولا تحب الوعظ.

• أن ندعو الله أن يعصِمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن: ﴿قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ (17).

• أن نطبق بعضًا من السنن المهجورة: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (21).

• أن نتدارس بعضًا من سير الصحابة؛ فهم قدوتنا: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (23).

• أن نُسلم وننقاد لأوامرِ الشَّرعِ، فإنَّه من لوازمِ الإيمانِ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ (36).

• أن نحسن سريرتنا كما نحسن علانيتنا: ﴿إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (54).

• أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (56).

• أن نحذر من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (57).

• أن نحذر من أذية المؤمنين وقذفهم بما لم يفعلوا: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (58).

تمرين حفظ الصفحة : 422

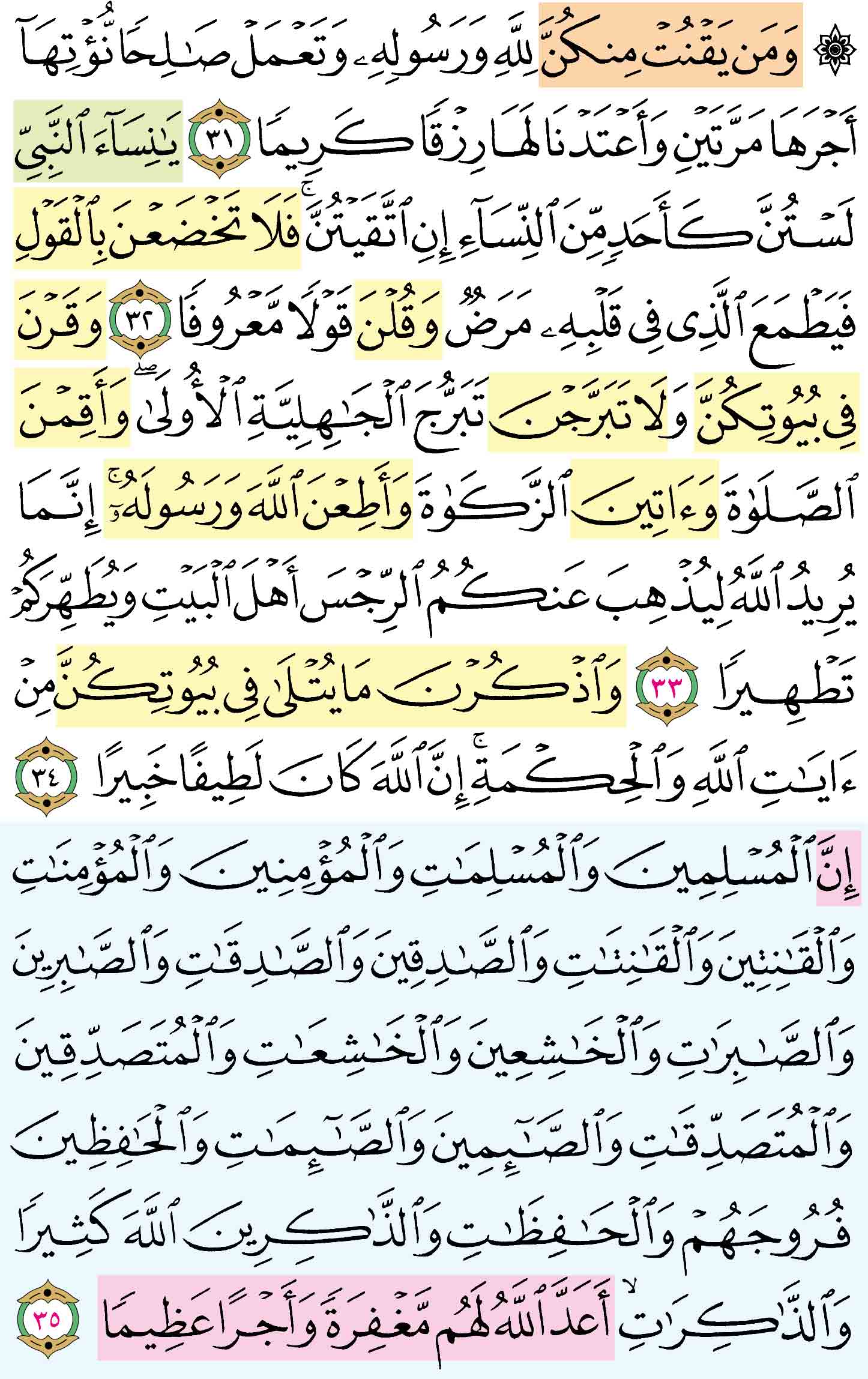

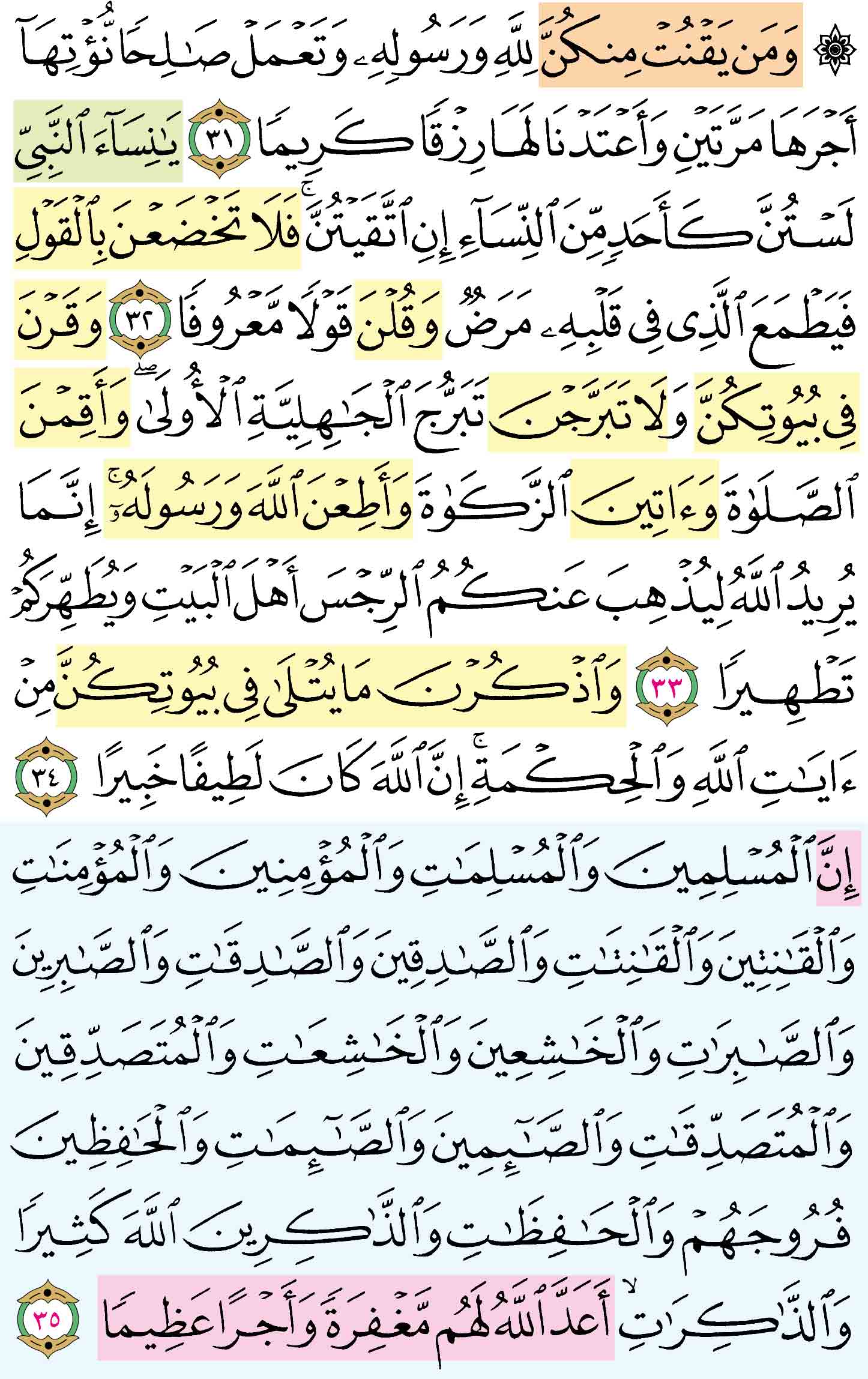

مدارسة الآية : [31] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .. ﴾

التفسير :

{ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ} أي:تطيع{ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا} قليلا أو كثيرًا،{ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} أي:مثل ما نعطي غيرها مرتين،{ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} وهي الجنة، فقنتن للّه ورسوله، وعملن صالحًا، فعلم بذلك أجرهن.

هذا هو الجزاء في حالة ارتكابهن- على سبيل الفرض- لما نهى الله- تعالى- عنه، أما في حالة طاعتهن، فقد بين- سبحانه- جزاءهن بقوله: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ، وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً.

والقنوت: ملازمة الطاعة لله- تعالى-، والخضوع والخشوع لذاته.

أى: ومن يقنت منكن- يا نساء النبي- لله- تعالى-، ويلازم طاعته، ويحرص على مرضاة رسوله صلّى الله عليه وسلم، وتعمل عملا صالحا.

من يفعل ذلك منكن، نؤتها أجرها الذي تستحقه مضاعفا، فضلا منا وكرما، وَأَعْتَدْنا لَها أى: وهيأنا لها زيادة على ذلك رِزْقاً كَرِيماً لا يعلم مقداره إلا الله- تعالى-.

وهكذا نرى أن الله- تعالى- قد ميز أمهات المؤمنين، فجعل حسنتهن كحسنتين لغيرهن، كما جعل سيئتهن بمقدار سيئتين لغيرهن- أيضا- وذلك لعظم مكانتهن، ومشاهدتهن من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما لا يشاهده غيرهن، من سلوك كريم، وتوجيه حكيم.

ثم ذكر عدله وفضله في قوله : ( ومن يقنت منكن لله ورسوله ) أي : يطع الله ورسوله ويستجب ( نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ) أي : في الجنة ، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أعلى عليين ، فوق منازل جميع الخلائق ، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش

القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31)

يقول تعالى ذكره: ومن يطع الله ورسوله منكن، وتعمل بما أمر الله &; 20-256 &; به؛(نُؤْتِهَا أجْرَهَا مَرَّتَينِ) يقول: يعطها الله ثواب عملها، مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس (وَأعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا) يقول: وأعتدنا لها في الآخرة عيشا هنيئا في الجنة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ...) الآية، يعني (1) من تطع الله ورسوله (وَتَعْمَلْ صَالِحًا)؛ تصوم وتصلي .

حدثني سلم بن جنادة، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن عون، قال: سألت عامرا عن القنوت، قال: وما هو؟ قال: قلت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قال: مطيعين، قال: قلت (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لله وَرَسُولِهِ) قال: يطعن.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) أي من يطع منكن لله ورسوله (وَأعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا) وهي الجنة.

واختلفت القراء في قراءة قوله (وَتَعْمَلْ صَالِحًا) فقرأ عامة قراء الحجاز والبصرة: (وَتَعْمَلْ) بالتاء ردا على تأويل من إذ جاء بعد قوله (مِنْكُنَّ) . وحكي بعضهم عن العرب أنها تقول: كم بيع لك جارية؟ وأنهم إن قدموا الجارية قالوا: كم جارية بيعت لك؟ فأنَّثوا الفعل بعد الجارية، والفعل في الوجهين لكم لا للجارية. وذكر الفراء أن بعض العرب أنشده:

أيَـا أُمَّ عَمْـرٍو مَـن يَكُـن عُقْرُ دَارِهِ

جِــوَاءَ عَــدِيٍّ يِـأْكُلُ الْحَشَـراتِ

وَيَسْـوَدُّ مـن لَفْـحِ السَّـمُومِ جَبِينُـهُ

وَيَعْــرُو إنْ كَــانَ ذَوِي بَكَــرَاتِ (2)

فقال: وإن كانوا ولم يقل: وإن كان، وهو لمن فرده على المعنى. وأما أهل الكوفة، فقرأت ذلك عامة قرائها: (وَيَعْمَلْ) بالياء عطفا على يقنت، إذ كان الجميع على قراءة الياء. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان في كلام العرب، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وذلك أن العرب ترد خبر " من " أحيانا على لفظها، فتوحد وتذكر، وأحيانا على معناها كما قال جل ثناؤه وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فجمع مرة للمعنى ووحد أخرى للفظ.

--------------------------------------------------------------------------------

الهوامش:

(1) من هنا إلى آخر الحديث ساقط من الأصل، وهو في الدر المنثور للسيوطي (5 : 196).

(2) البيتان: من الشواهد الفراء في (معاني القرآن مصورة الجامعة 256) قال: أنشدني بعض العرب. وعقر الدار: أصلها، وقيل وسطها، وهو محلة القوم. والجواء: الفرجة التي بين محلة القوم ووسط البيوت؛ ويقال: نزلنا في جواء بني فلان، وقد بين أبو جعفر الطبري موضع الشاهد في البيت، ناقلا له عن الفراء، ولم يذكر قائل البيتين.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[31] «أجر على الطاعة والتقوى، وأجر على طلبهن رضا رسول الله».

لمسة

[31] ﴿ومن يقنت منكن لله﴾ لماذا قال: (يقنت) ولم يقل سبحانه: (تقنت)؟ الجواب: التذكير مراعاة للجمع، وأنشط للسمع.

وقفة

[31] ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ الرزق الكريم هو الجنة، ولا يستحق الوصف بالرزق الكريم إلا رزق الجنة، فرزق الدنيا لا يأتي بنفسه بل يجريه الله على أيدي الناس، بعكس الآخرة فرزقها يأتينا بنفسه، فتدنو منك ثمار الجنة لتأكلها، ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ [الرحمن: 54]، وتشتهي الطير، فيخر بين يديك مشويًا، فرزق الآخرة كأنه شخص کریم، لا يمسكه أحد، ولا يرسله أحد، بل يأتيك بنفسه.

الإعراب :

- ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ: ﴾

- الواو استئنافية. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر «من». يقنت: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. وجملة «يقنت» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب بمعنى: ومن يواظب على الطاعة او الصلاة. والقنوت أصله الطاعة. وقد ذكر الفعل لانه جاء على لفظ «من».

- ﴿ مِنْكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الاسم الموصول «من» التقدير: من يقنت حالة كونه منكن. لان «من» للبيان. لله: جار ومجرور متعلق بيقنت. ورسوله: معطوف بالواو على لفظ الجلالة مجرور ايضا وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ وَتَعْمَلْ صالِحاً: ﴾

- الواو عاطفة. تعمل: فعل مضارع مجزوم لانه معطوف على مجزوم وعلامة جزمه سكون آخره والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. وهنا أنث الفعل لانه اعقب نون الاناث في «منكن».صالحا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والتقدير: عملا صالحا فحذف المفعول به الموصوف واقيمت الصفة مقامه.

- ﴿ نُؤْتِها أَجْرَها: ﴾

- الجملة الفعلية جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء لا محل لها من الاعراب. نؤت: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف آخره-حرف العلة-والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول. اجر: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و «ها» ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالاضافة.

- ﴿ مَرَّتَيْنِ: ﴾

- نائبة عن المصدر لبيان العدد بتقدير: نؤتها اجرها إتيانين مثل قوله نعذبهم مرتين. بمعنى: عذابين. وهي منصوبة وعلامة نصبها الياء لانها مثنى والنون عوض من تنوين المفرد.

- ﴿ وَأَعْتَدْنا: ﴾

- الواو استئنافية. اعتد: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا. و «نا» ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

- ﴿ لَها رِزْقاً كَرِيماً: ﴾

- جار ومجرور متعلق بأعتدنا. رزقا: مفعول به منصوب بالفتحة. كريما: صفة-نعت-لرزقا منصوبة مثلها وعلامة نصبها: الفتحة المنونة.'

المتشابهات :

| الأحزاب: 31 | ﴿وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ |

|---|

| هود: 88 | ﴿وَرَزَقَنِي مِنۡهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أَنۡهَىٰكُمۡ عَنۡهُ﴾ |

|---|

| النحل: 67 | ﴿تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ |

|---|

| النحل: 75 | ﴿وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّٗا وَجَهۡرًاۖ﴾ |

|---|

| الحج: 58 | ﴿لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [31] لما قبلها : وبعد بيان مضاعفةِ العذابِ عليهِنَّ عندَ ارتكابِ الفاحشةِ؛ ذَكَرَ اللهُ هنا مضاعفةَ الثوابِ لهُنَّ على العملِ الصَّالحِ، قال تعالى:

﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

يقنت:

1- بالياء، على التذكر، حملا على لفظ «من» ، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بتاء التأنيث، حملا على معنى «من» ، وهى قراءة الجحدري، والأسوارى، ويعقوب، فى رواية.

وقال ابن خالويه: ما سمعت أن أحدا قرأ: «ومن يقنت» إلا بالتاء.

مدارسة الآية : [32] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ .. ﴾

التفسير :

يقول تعالى:{ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ} خطاب لهن كلهن{ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} اللّه، فإنكن بذلك، تفقن النساء، ولا يلحقكن أحد من النساء، فكملن التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها.

فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال:{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} أي:في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون فَتَلِنَّ في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع{ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي:مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح [فإن القلب الصحيح]ليس فيه شهوة لما حرم اللّه، فإن ذلك لا تكاد تُمِيلُه ولا تحركه الأسباب، لصحة قلبه، وسلامته من المرض.

بخلاف مريض القلب، الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد، يدعوه إلى الحرام، يجيب دعوته، ولا يتعاصى عليه، فهذا دليل على أن الوسائل، لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول، واللين فيه، في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم، منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال، أن لا تلِينَ لهم القول.

ولما نهاهن عن الخضوع في القول، فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله:{ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} أي:غير غليظ، ولا جاف كما أنه ليس بِلَيِّنٍ خاضع.

وتأمل كيف قال:{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} ولم يقل:{ فلا تَلِنَّ بالقول} وذلك لأن المنهي عنه، القول اللين، الذي فيه خضوع المرأة للرجل، وانكسارها عنده، والخاضع، هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلامًا لينًا، ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا، لا يطمع فيه خصمه، ولهذا مدح اللّه رسوله باللين، فقال:{ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} وقال لموسى وهارون:{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}

ودل قوله:{ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم، والحافظات، ونهيه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد، إذا رأى من نفسه هذه الحالة، وأنه يهشلفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه، ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فَلْيَعْرِفْ أن ذلك مرض.

فَلْيَجْتَهِدْ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية، ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال اللّه العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به.

ثم وجه- سبحانه- إليهن نداء ثانيا فقال: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ.

أى: يا نساء النبي، لقد أعطاكن الله- تعالى- من الفضل ومن سمو المنزلة ما لم يعط غيركن، فأنتن في مكان القدوة لسائر النساء، وهذا الفضل كائن لكن إن اتقيتن الله- تعالى- وصنتن أنفسكن عن كل ما نهاكن- سبحانه- عنه.

قال صاحب الكشاف: أحد في الأصل بمعنى وحد، وهو الواحد، ثم وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه. ومعنى قوله لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ:

لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء. أى: إذا استقصيت أمة النساء جماعة جماعة، لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة .

وجواب الشرط في قوله إِنِ اتَّقَيْتُنَّ محذوف لدلالة ما قبله عليه. أى: إن اتقيتن فلستن كأحد من النساء.

قال الآلوسى: قوله إِنِ اتَّقَيْتُنَّ شرط لنفى المثلية وفضلهن على النساء، وجوابه محذوف دل عليه المذكور.. والمفعول محذوف. أى: إن اتقيتن مخالفة حكم الله- تعالى- ورضا رسوله صلّى الله عليه وسلّم والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك. والمراد به التهييج بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه النساء لبعده من مقامهن، بمنزلة الخروج من التقوى .

فالمقصود بالجملة الكريمة بيان أن ما وصلن إليه من منزلة كريمة، هو بفضل تقواهن وخشيتهن لله- تعالى- وليس بفضل شيء آخر.

ثم نهاهن- سبحانه- عن النطق بالكلام الذي يطمع فيهن من في قلبه نفاق وفجور فقال: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ.

أى: فلا ترققن الكلام، ولا تنطقن به بطريقة لينة متكسرة تثير شهوة الرجال، وتجعل مريض القلب يطمع في النطق بالسوء معكن فإن من محاسن خصال المرأة أن تنزه خطابها عن ذلك، لغير زوجها من الرجال.

وهكذا يحذر الله- تعالى- أمهات المؤمنين- وهن الطاهرات المطهرات- عن الخضوع بالقول، حتى يكون في ذلك عبرة وعظة لغيرهن في كل زمان ومكان فإن مخاطبة المرأة- لغير زوجها من الرجال- بطريقة لينة مثيرة للشهوات والغرائز، تؤدى إلى فساد كبير، وتطمع من لا خلاق لهم فيها.

ثم أرشدهن- سبحانه- إلى القول الذي يرضيه فقال: وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً.

أى: اتركن الكلام بطريقة تطمع الذي في قلبه مرض فيكن، وقلن قولا حسنا محمودا، وانطقن به بطريقة طبيعية، بعيدة عن كل ريبة أو انحراف عن الحق والخلق الكريم.

هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك ، فقال مخاطبا لنساء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن ، فإنه لا يشبههن أحد من النساء ، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة ، ثم قال : ( فلا تخضعن بالقول )

قال السدي وغيره : يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال; ولهذا قال : ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) أي : دغل ، ( وقلن قولا معروفا ) : قال ابن زيد : قولا حسنا جميلا معروفا في الخير

ومعنى هذا : أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم ، أي : لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها

القول في تأويل قوله تعالى : يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا (32)

يقول تعالى ذكره لأزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) من نساء هذه الأمة (إنِ اتَّقَيْتُنَّ) الله فأطعتنه في ما أمركن ونهاكن.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) يعني من نساء هذه الأمة.

وقوله: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) يقول: لا ترخصن بالقول، ولا تخضعن بالكلام.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) قال: خضع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال.

وقوله (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) يقول: فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيمانه في قلبه؛ إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: إنما وصفه بأن في قلبه مرضا، لأنه منافق.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) قال: نفاق.

وقال آخرون: بل وصفه بذلك لأنهم يشتهون إتيان الفواحش.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) قال: قال عكرمة: شهوة الزنا.

وقوله: (وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) يقول: وقلن قولا قد أذن الله لكم به وأباحه.

كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله (وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) قال: قولا جميلا حسنا معروفا في الخير.

المعاني :

التدبر :

وقفة

[32] ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾ شرف المنزلة لا يحتمل العثرات.

لمسة

[32] ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ ولم يقل: (من الناس)؛ بل قارنهن الله بجنسهن.

وقفة

[32] ﴿يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك، وإنما هو إلهاب وتحريض على الازدياد من التقوى، وقريب من هذا المعنى قوله ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» [البخاري 1070 ].

وقفة

[32] ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ فضلهن الله على النساء بشرط التقوى، وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء، إلا أنه يخرج من هذا العموم: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون؛ لشهادة رسول الله ﷺ لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها.

وقفة

[32] ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ فضل أهل بيت رسول الله ﷺ، وأزواجُه من أهل بيته.

وقفة

[32] ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ إذا أتقيت الله ﷻ فليس مثلك أحد.

وقفة

[32] ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ..﴾ لم يجز الخضوع لأمهات المؤمنين، فكيف بمن دونهن؟!

وقفة

[32] ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ حتى نساء النبي ﷺ يحتجن توجيه مع فضلهن، ووجد أعظم الموجهين عندهم صلى الله عليه وسلم؛ فلا تتكبر على ناصح.

وقفة

[32] ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء﴾ انتساب المسلم لباب من أبواب البر والخير؛ يحتم عليه اﻻحتياط بمزيد تحفظ وسمت.

وقفة

[32] ﴿إِنِ اتَّقَيتُنَّ﴾ من أوائل علامات التقوى: عدم الخضوع بالقول.

وقفة

[32] ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ ما رققت امرأة صوتها لرجل أجنبي عنها إلا بسبب ضعف تقواها لله.

وقفة

[32] ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ من خضعت بقولها فقد خلعت لباس التقوى.

وقفة

[32] ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ كلما زادت التقوى اختفى خضوع النساء بالقول، وما رققت امرأة صوتها لرجل إلا لقلة تقواها.

وقفة

[32] ﴿إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول﴾ إذا تمكنت التقوى من قلب المسلمة العفيفة الطاهرة؛ حالت بينها وبين الخضوع في القول.

وقفة

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ كل سلوك تتسول به المرأة نظرات الرجل الغريب خضوع وامتهان لبشريتها.

وقفة

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ يقال هذا في نساء النبي ﷺ، وهن خير النساء طهرًا وفضلًا؛ فماذا عسى أن يقال فيمن هنّ أقل منهن طهرًا وفضلًا؟!

اسقاط

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ﴾ من طمع بامرأة لخضوع قولها؛ فليراجع قلبه وليطهره من المرض.

وقفة

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ خضوع أمهات المؤمنين اللاتي يحرم الزواج بهن يُطمع الرجال، فكيف بمن يباح زواجهن؟!

وقفة

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ إذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين، فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق الأولى، فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن، ومع ذلك أمرهن بالحجاب ونهاهن عن الخضوع بالقول صيانة لهن، فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة.

وقفة

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ مَن لانَ قولها هان عِرْضها.

وقفة

[32] ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ إذا كان هذا أثر الخضوع في الصوت فقط، فكيف إذا صاحب ذلك تبرج وتزين وتبسم؟!

وقفة

[32] ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ ومما ينبغي اجتنابه: الخضوع في الكتابة مع الرجال في مواقع التواصل، أو اتخاذ الصور الفاتنة، والعلة المشتركة أن ذلك يُطمع الذي في قلبه مرض.

وقفة

[32] خطورة خضوع النساء في القول ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ﴾.

وقفة

[32] علامة القلب المريض: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ ، الذي في قلبه مرض شهوة الزنا مستعدٌ ينتظر أدنى محرك يحركه؛ لأنَّ قلبه مريض لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على ما يصبر عليه، وأدنى سبب يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته.

وقفة

[32] صاحب الشهوات يطمع بكل عفيفة ولو كانت زوجة نبي! فحذر الله زوجات أنبيائه قائلًا: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

وقفة

[32] أمهاتنا أمهات المؤمنين يقول الله لهن: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ وهن أمهات المؤمنين؛ فكيف بنساء عصرنا مع سهولة وسائل التواصل!

وقفة

[32] إن تكلمتِ بكلمه مع الرجال أو كتبتِ حرفًا فضعي قول الله نصب عينيك: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾.

وقفة

[32] خضوع المرأة للرجل بقولها وترقيقه، حرّمه الله على نساء النبي الأطهار؛ ليدخل فيه غيرهن من باب أولى ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾.

وقفة

[32] بداية كل سوء بين الجنسين: خضوع القول ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾، تنبيهٌ لأطهر نساء، نساء النبي في حديثهن مع أطهر رجال وهم الصحابة.

وقفة

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ إذا احتاجت المرأة للحديث مع رجل غير محرم؛ فليكن قولها قولًا معروفًا.

عمل

[32] ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ لا تأمن صاحب الشهوات على محارم المسلمين, فصاحب الشهوة مريض القلب يطمع بكل عفيفة ولو كانت زوجة نبي! فحذر الله أزواج أنبيائه قائلًا ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

عمل

[32] ذكر أخواتك بعدم الخضوع بالقول عند الحاجة لمخاطبة الرجال غير المحارم، أو الرد على الهاتف ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾.

وقفة

[32] ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ القلب السليم لا يطمع في معصية، إذ كيف يجرؤ على ذلك، وهو يعلم أن الله ينظر إلى قلبه!

وقفة

[32] ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ والمرض هنا هو شهوة الزنى والفجور، فإن صاحبها مستعد متربص، ينتظر أدنى إشارة ليتحرك، فأدني سبب يدعوه إلى الحرام يجيبه، ومن ذلك خضوع المرأة بالقول.

وقفة

[32] ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ القلوب السليمة لا تطمع في معصية، الطمع بالمعصية علامة المرض.

وقفة

[32] ﴿فَيَطمَعَ الَّذي في قَلبِهِ مَرَضٌ﴾ أمراض القلوب لا تطهر للعيان ولهذا: ﴿وَقُلنَ قَولًا مَعروفًا﴾ من باب الاحتراز.

وقفة

[32] ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ وهو مرض الشهوة، فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها، بخلاف القلب المريض، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه.

وقفة

[32] لما نهاهن عن الخضوع في القول فربما تُوهِّم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ أي: غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بليِّن خاضع.

وقفة

[32، 33] من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة: النهي عن الخضوع بالقول، والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة، والنهي عن التبرج ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ... وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ...﴾.

وقفة

[32، 33] ذكر الله الشئ ولازمه تأكيدًا للعفة: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾، ولازمه: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾، ثم ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، ولازمه: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾.

وقفة

[32، 33] أيتها الكريمة العفيفة: تلك أبواب الحياة السعيدة الشريفة: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ... وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ ...﴾.

الإعراب :

- ﴿ يا نِساءَ النَّبِيِّ: ﴾

- اداة نداء. نساء: منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النبي: مضاف اليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ: ﴾

- فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطبات-مبني على الضم في محل رفع اسم «ليس» والنون علامة جمع الاناث. كأحد: الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في محل نصب خبر «ليس» وهو مضاف و «احد» مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. و «احد» اسم لمن يعقل يستوي فيه الواحد والجمع.

- ﴿ مِنَ النِّساءِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة لاحد. التقدير: لستن كأحد حالة كونه من النساء والمعنى: لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء او بتقدير: ليست واحدة منكن كأحد من النساء اي كواحدة من النساء. وقد جاءت كلمة «احد» واصلها «وحد» وهو الواحد مذكرة لانها وضعت في النفي العام فاستوى فيها المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه.

- ﴿ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ: ﴾

- ان: حرف شرط جازم وكسرت نونه لالتقاء الساكنين. اتقيتن: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك فعل الشرط في محل جزم بإن. والتاء ضمير متصل-ضمير المخاطبات-مبني على الضم في محل رفع فاعل والنون علامة جمع الاناث بمعنى: ان اردتن التقوى وان كنتن متقيات.

- ﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ: ﴾

- الجملة جواب شرط جازم مسبوق بنهي مقترن بالفاء في محل جزم بإن والفاء رابطة لجواب الشرط.لا: ناهية جازمة. تخضعن: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلا والنون نون الاناث-النسوة-ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بالقول: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة بمعنى: فلا تجبن بقولكن خاضعا: اي لينا.

- ﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي: ﴾

- الفاء سببية. يطمع: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعلامة نصبه الفتحة. الذي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل بمعنى: لكيلا يطمع الذي. وجملة «يطمع الذي» صلة «أن» المضمرة لا محل لها من الاعراب. و «أن» المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق. التقدير: ليكن منكن عدم خضوع بالقول فعدم طمع الذي.

- ﴿ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ: ﴾

- الجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الاعراب. في قلبه: جار ومجرور متعلق بخبر مقدم والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. مرض: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة بمعنى: في قلبه ريبة وفجور. أي مرض الشك.

- ﴿ وَقُلْنَ: ﴾

- الواو عاطفة. قلن: فعل امر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الفتح.

- ﴿ قَوْلاً مَعْرُوفاً: ﴾

- مصدر-مفعول مطلق-سد مسد مفعول «قلن» اي-المقول للقول-.معروفا: صفة-نعت-لقولا منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة.'

المتشابهات :

لم يذكر المصنف هنا شيء

أسباب النزول :

لم يذكر المصنف هنا شيء

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [32] لما قبلها : ولَمَّا بَيَّنَ اللهُ مضاعفة الأجر والعقوبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ أظهرَ اللهُ هنا فضيلتهن على سائر النساء تصريحًا، ثُمَّ أمَرَهُنَّ بثمانية آداب، لهن ولغيرهن من باب أولى، وهي: الأدبُ الأول: عدم الخُضوعِ بالقَولِ. الأدبُ الثاني: الاعتدال في القول، قال تعالى: ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) ولَمَّا نهاهُنَّ عن الخُضوعِ في القَولِ، فرُبَّما تُوهِّمَ أنَّهنَّ مَأموراتٌ بإغلاظِ القَولِ؛ فدفَعَ هذا بقَولِه تعالى:

﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

فيطمع:

1- بفتح الميم ونصب العين، جوابا للنهى، وهى قراءة الجمهور.

وقرئ:

2- بالجزم، وكسر العين، لالتقاء الساكنين، وهى قراءة أبان بن عثمان، وابن هرمز.

مدارسة الآية : [33] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ .. ﴾

التفسير :

{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أي:اقررن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لَكُنَّ،{ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} أي:لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات، كعادة أهل الجاهلية الأولى، الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه.

ولما أمرهن بالتقوى عمومًا، وبجزئيات من التقوى، نص عليها [لحاجة]النساء إليها، كذلك أمرهن بالطاعة، خصوصًا الصلاة والزكاة، اللتان يحتاجهما، ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات، وأجل الطاعات، وفي الصلاة، الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة، الإحسان إلى العبيد.

ثم أمرهن بالطاعة عمومًا، فقال:{ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} يدخل في طاعة اللّه ورسوله، كل أمر، أُمِرَا به أمر إيجاب أو استحباب.

{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ} بأمركن بما أَمَرَكُنَّ به، ونهيكن بمانهاكُنَّ عنه،{ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} أي:الأذى، والشر، والخبث، يا{ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} حتى تكونوا طاهرين مطهرين.

أي:فاحمدوا ربكم، واشكروه على هذه الأوامر والنواهي، التي أخبركم بمصلحتها، وأنها محض مصلحتكم، لم يرد اللّه أن يجعل عليكم بذلك حرجًا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم، ولتتطهر أخلاقكم، وتحسن أعمالكم، ويعظم بذلك أجركم.

ثم أمرهن- سبحانه- بعد ذلك بالاستقرار في بيوتهن، وعدم الخروج منها إلا لحاجة شرعية فقال وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.

قال القرطبي ما ملخصه: قوله وَقَرْنَ قرأه الجمهور- بكسر القاف- من القرار تقول: قررت بالمكان- بفتح الراء- أقر- بكسر القاف- إذا نزلت فيه- والأصل:

اقررن- بكسر الراء- فحذفت الراء الأولى تخفيفا.. ونقلوا حركاتها إلى القاف، واستغنى عن ألف الوصل لتحرك القاف.. فصارت الكلمة قَرْنَ- بكسر القاف-.

وقرأ عاصم ونافع وقرن- بفتح القاف- من قررت في المكان- بكسر الراء- إذا أقمت فيه.. والأصل اقررن- بفتح الراء- فحذفت الراء الأولى لثقل التضعيف،وألقيت حركتها على القاف.. فتقول: قَرْنَ- بالفتح للقاف-.

والمعنى: الزمن يا نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم بيوتكن، ولا تخرجن منها إلا لحاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك جميع النساء المسلمات، لأن الخطاب لهن في مثل هذه الأمور، هو خطاب لغيرهن من النساء المؤمنات من باب اولى، وإنما خاطب- سبحانه- أمهات المؤمنين على سبيل التشريف، واقتداء غيرهن بهن.

قال بعض العلماء: والحكمة في هذا الأمر: أن ينصرفن إلى رعاية شئون بيوتهن، وتوفير وسائل الحياة المنزلية التي هي من خصائصهن، ولا يحسنها الرجال، وإلى تربية الأولاد في عهد الطفولة وهي من شأنهن. وقد جرت السنة الإلهية بأن أمر الزوجين قسمة بينهما، فللرجال أعمال من خصائصهم لا يحسنها النساء، وللنساء أعمال من خصائصهن لا يحسنها الرجال، فإذا تعدى أحد الفريقين عمله، اختل النظام في البيت والمعيشة .

وقال صاحب الظلال ما ملخصه: والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله- تعالى- ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه السليم، ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها، أوجب على الرجل النفقة، وجعلها فريضة، كي يتاح للأم من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال، ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب، وما تهيء به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها.

فالأم المكدودة بالعمل وبمقتضياته وبمواعيده.. لا يمكن أن تهيء للبيت جوه وعطره، ولا يمكن أن تهيء للطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها.

إن خروج المرأة للعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة، أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابها، فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقول، في عصور الانتكاس والشرور والضلال .

وهذه الجملة الكريمة ليس المقصود بها ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا وإنما المقصود بها أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن، ولا يخرجن إلا لحاجة مشروعة، كأداء الصلاة في المسجد، وكأداء فريضة الحج وكزيارة الوالدين والأقارب، وكقضاء مصالحهن التي لا تقضى إلا بهن.. بشرط أن يكون خروجهن مصحوبا بالتستر والاحتشام وعدم التبذل.

ولذا قال- سبحانه- بعد هذا الأمر، وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى.

وقوله: تَبَرَّجْنَ مأخوذ من البرج- بفتح الباء والراء- وهو سعة العين وحسنها، ومنه قولهم: سفينة برجاء، أى: متسعة ولا غطاء عليها.

والمراد به هنا: إظهار ما ينبغي ستره من جسد المرأة، مع التكلف والتصنع في ذلك.

والجاهلية الأولى، بمعنى المتقدمة، إذ يقال لكل متقدم ومتقدمة: أول وأولى.

أو المراد بها: الجاهلية الجهلاء التي كانت ترتكب فيها الفواحش بدون تحرج.

وقد فسروها بتفسيرات متعددة، منها: قول مجاهد: كانت المرأة تخرج فتمشى بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية.

ومنها قول قتادة: كانت المرأة في الجاهلية تمشى مشية فيها تكسر.

ومنها قول مقاتل: والتبرج: أنها تلقى الخمار على رأسها، ولا تشده فيواري قلائدها وعنقها.

ويبدو لنا أن التبرج المنهي عنه في الآية الكريمة، يشمل كل ذلك، كما يشمل كل فعل تفعله المرأة، ويكون هذا الفعل متنافيا مع آداب الإسلام وتشريعاته.

والمعنى: الزمن يا نساء النبي بيوتكن، فلا تخرجن إلا لحاجة مشروعة، وإذا خرجتن فاخرجن في لباس الحشمة والوقار، ولا تبدى إحداكن شيئا أمرها الله- تعالى- بستره وإخفائه، واحذرن التشبيه بنساء أهل الجاهلية الأولى، حيث كن يفعلن ما يثير شهوة الرجال، ويلفت أنظارهم إليهن.

ثم أتبع- سبحانه- هذا النهى بما يجعلهن على صلة طيبة بخالقهن- عز وجل- فقال:

وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ أى: داومن على إقامتها في أوقاتها بخشوع وإخلاص. وَآتِينَ الزَّكاةَ التي فرضها الله- تعالى- عليكن. وخص- سبحانه- هاتين الفريضتين بالذكر من بين سائر الفرائض، لأنهما أساس العبادات البدنية والمالية.

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أى في كل ما تأتين وتتركن، لا سيما فيما أمرتن به، ونهيتن عنه.

وقوله: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً تعليل لما أمرن به من طاعات، ولما نهين عنه من سيئات.

والرجس في الأصل: يطلق على كل شيء مستقذر. وأريد به هنا: الذنوب والآثام وما يشبه ذلك من النقائص والأدناس.

وقوله أَهْلَ الْبَيْتِ منصوب على النداء، أو على المدح. ويدخل في أهل البيت هنا دخولا أوليا: نساؤه صلّى الله عليه وسلّم بقرينة سياق الآيات.

أى: إنما يريد الله- تعالى- بتلك الأوامر التي أمركن بها، وبتلك النواهي التي نهاكن عنها، أن يذهب عنكن الآثام والذنوب والنقائص، وأن يطهركن من كل ذلك تطهيرا تاما كاملا.

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: قوله: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ... هذا نص في دخول أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية..

وقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، فقد روى الإمام أحمد بسنده- عن أنس بن مالك قال: «إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، يقول: الصلاة يا أهل البيت: ثم يتلو هذه الآية..» .

وقال بعض العلماء: والتحقيق- إن شاء الله- أنهن داخلات في الآية، بدليل السياق، وإن كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت..

ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت، قوله- تعالى- في زوجة إبراهيم:

قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

وأما الدليل على دخول غيرهن في الآية، فهو أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال في على وفاطمة والحسن والحسين- رضى الله عنهم-: «إنهم أهل البيت» ودعا الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا.

وبما ذكرنا تعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم ولعلى وفاطمة والحسن والحسين.

فإن قيل: الضمير في قوله: لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وفي قوله: وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ضمير الذكور، فلو كان المراد أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم لقيل ليذهب عنكن ويطهركن؟.

فالجواب: ما ذكرناه من أن الآية تشملهن وتشمل فاطمة وعلى والحسن والحسين، وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها..

ومن أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، أن زوجة الرجل يطلق عليها أهل،وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر، ومنه قوله- تعالى- في موسى فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا وقوله سَآتِيكُمْ والمخاطب امرأته كما قاله غير واحد..

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصدقة .

وقوله : ( وقرن في بيوتكن ) أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات " وفي رواية : " وبيوتهن خير لهن "

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا أبو رجاء الكلبي ، روح بن المسيب ثقة ، حدثنا ثابت البناني عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى ، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قعد - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله "

ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب ، وهو رجل من أهل البصرة مشهور

وقال البزار أيضا : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عمرو بن عاصم ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن مورق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها "

ورواه الترمذي ، عن بندار ، عن عمرو بن عاصم ، به نحوه

وروى البزار بإسناده المتقدم ، وأبو داود أيضا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها " وهذا إسناد جيد وقوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية

وقال قتادة : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) يقول : إذا خرجتن من بيوتكن - وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك

وقال مقاتل بن حيان : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) والتبرج : أنها تلقي الخمار على رأسها ، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ، ويبدو ذلك كله منها ، وذلك التبرج ، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج وقال ابن جرير : حدثني ابن زهير ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات - حدثنا علي بن أحمر ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلا هذه الآية : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) قال : كانت فيما بين نوح وإدريس ، وكانت ألف سنة ، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل ، والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة ، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام ، فآجر نفسه منه ، فكان يخدمه واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء ، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله ، فبلغ ذلك من حوله ، فانتابوهم يسمعون إليه ، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة ، فيتبرج النساء للرجال قال : ويتزين الرجال لهن ، وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك ، فرأى النساء وصباحتهن ، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك ، فتحولوا إليهن ، فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن ، فهو قوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )

وقوله : ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) ، نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير ، من إقامة الصلاة - وهي : عبادة الله ، وحده لا شريك له - وإيتاء الزكاة ، وهي : الإحسان إلى المخلوقين ، ( وأطعن الله ورسوله ) ، وهذا من باب عطف العام على الخاص وقوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) : وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا; لأنهن سبب نزول هذه الآية ، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا ، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح

وروى ابن جرير : عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهكذا روى ابن أبي حاتم قال :

حدثنا علي بن حرب الموصلي ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا حسين بن واقد ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) قال : نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح ، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ، ففي هذا نظر; فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك :

الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، أخبرنا علي بن زيد ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : " الصلاة يا أهل البيت ، ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )

ورواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن عفان به وقال : حسن غريب

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، أخبرني أبو داود ، عن أبي الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إذا طلع الفجر ، جاء إلى باب علي وفاطمة فقال : " الصلاة الصلاة ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )

أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث ، كذاب

حديث آخر : وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن مصعب ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا شداد أبو عمار قال : دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم ، فذكروا عليا ، رضي الله عنه ، فلما قاموا قال لي : ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى قال : أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت : توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه علي وحسن وحسين ، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل ، فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ، ثم لف عليهم ثوبه - أو قال : كساءه - ثم تلا هذه الآية : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ، اللهم هؤلاء أهل بيتي ، وأهل بيتي أحق " ، وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير ، عن الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه - زاد في آخره : قال واثلة : فقلت : وأنا يا رسول الله - صلى الله عليك - من أهلك ؟ قال : " وأنت من أهلي " قال واثلة : إنها من أرجى ما أرتجي

ثم رواه أيضا عن عبد الأعلى بن واصل ، عن الفضل بن دكين ، عن عبد السلام بن حرب ، عن كلثوم المحاربي ، عن شداد أبي عمار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا عليا فشتموه ، فلما قاموا قال : اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه ، إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى صلى الله عليه وسلم عليهم كساء له ، ثم قال : " اللهم هؤلاء أهل بيتي ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " قلت : يا رسول الله ، وأنا ؟ قال : " وأنت " قال : فوالله إنها لأوثق عملي عندي

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح ، حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها ، فأتته فاطمة ، رضي الله عنها ، ببرمة فيها خزيرة ، فدخلت بها عليه فقال لها : " ادعي زوجك وابنيك " قالت : فجاء علي وحسن وحسين فدخلوا عليه ، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة ، وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري ، قالت : وأنا في الحجرة أصلي ، فأنزل الله ، عز وجل ، هذه الآية : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) قالت : فأخذ فضل الكساء فغطاهم به ، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ، ثم قال : " اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " ، قالت : فأدخلت رأسي البيت ، فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال : " إنك إلى خير ، إنك إلى خير "

في إسناده من لم يسم ، وهو شيخ عطاء ، وبقية رجاله ثقات

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، عن أبي المعدل ، عن عطية الطفاوي ، عن أبيه; أن أم سلمة حدثته قالت : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قال الخادم : إن فاطمة وعليا بالسدة قالت : فقال لي : " قومي فتنحي عن أهل بيتي " قالت : فقمت فتنحيت في البيت قريبا ، فدخل علي وفاطمة ، ومعهما الحسن والحسين ، وهما صبيان صغيران ، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما ، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى ، وقبل فاطمة وقبل عليا ، وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال : " اللهم ، إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي " قالت : فقلت : وأنا يا رسول الله ؟ صلى الله عليك قال : " وأنت "

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا [ الحسن بن عطية ، حدثنا ] فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن أم سلمة ; أن هذه الآية نزلت في بيتها : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) قالت : وأنا جالسة على باب البيت فقلت : يا رسول الله ، ألست من أهل البيت ؟ فقال : " إنك إلى خير ، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " قالت : وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، رضي الله عنهم

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضا ، عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة بنحوه

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثني موسى بن يعقوب ، حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال : أخبرتني أم سلمة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة والحسن والحسين ، ثم أدخلهم تحت ثوبه ، ثم جأر إلى الله ، عز وجل ، ثم قال : " هؤلاء أهل بيتي " قالت أم سلمة : فقلت : يا رسول الله ، أدخلني معهم فقال : " أنت من أهلي "

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضا ، عن أحمد بن محمد الطوسي ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن محمد بن سليمان الأصبهاني ، عن يحيى بن عبيد المكي ، عن عطاء ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أمه بنحو ذلك

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا مصعب بن المقدام ، حدثنا سعيد بن زربي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن أم سلمة قالت : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق ، فوضعتها بين يديه فقال : " أين ابن عمك وابناك ؟ " فقالت : في البيت فقال : " ادعيهم " فجاءت إلى علي فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك قالت أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة ، فمده وبسطه ، وأجلسهم عليه ، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله ، فضمه فوق رؤوسهم ، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه ، عز وجل ، فقال : " اللهم ، هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا "

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش ، عن حكيم بن سعد قال : ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة ، فقالت : في بيتي نزلت : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) قالت أم سلمة : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقال : " لا تأذني لأحد " فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده ، ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه ، ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجبه ، فاجتمعوا فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه ، ثم قال : " هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط قالت : فقلت : يا رسول الله ، وأنا ؟ قالت : فوالله ما أنعم ، وقال : " إنك إلى خير "

حديث آخر : قال ابن جرير ، حدثنا ابن وكيع ، حدثنا محمد بن بشر عن زكريا ، عن مصعب بن شيبة ، عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة ، رضي الله عنها : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة ، وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن فأدخله معه ، ثم جاء الحسين فأدخله معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ، ثم جاء علي فأدخله معه ، ثم قال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ، به

طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث ، حدثنا محمد بن يزيد ، عن العوام - يعني : ابن حوشب - عن عم له قال : دخلت مع أبي على عائشة ، فسألتها عن علي ، رضي الله عنه ، فقالت ، رضي الله عنها : تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ، فألقى عليهم ثوبا فقال : " اللهم ، هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " قالت : فدنوت منه فقلت : يا رسول الله ، وأنا من أهل بيتك ؟ فقال : " تنحي ، فإنك على خير "

حديث آخر : قال ابن جرير حدثنا المثنى ، حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي ، حدثنا مندل ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نزلت هذه الآية في خمسة : في ، وفي علي ، وحسن ، وحسين ، وفاطمة : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن أم سلمة ، كما تقدم

وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العجلي ، عن عطية ، عن أبي سعيد موقوفا ، فالله أعلم

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، حدثنا بكير بن مسمار قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي ، فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ، ثم قال : " رب ، هؤلاء أهلي وأهل بيتي "

حديث آخر : وقال مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب ، وشجاع بن مخلد جميعا ، عن ابن علية - قال زهير : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثني أبو حيان ، حدثني يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا [ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه ، وغزوت معه ، وصليت خلفه ، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ] ; حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا ابن أخي ، والله لقد كبرت سني ، وقدم عهدي ، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا تكلفونيه ثم قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال : " أما بعد ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين ، وأولهما كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : " وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي " ثلاثا فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال : ومن هم ؟ قال هم آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان ، عن حسان بن إبراهيم ، عن سعيد بن مسروق ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ، فذكر الحديث بنحو ما تقدم ، وفيه : فقلنا له : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لا وايم الله ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

هكذا وقع في هذه الرواية ، والأولى أولى ، والأخذ بها أحرى وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه ، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة ، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ، بل هم مع آله ، وهذا الاحتمال أرجح; جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها ، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت ، فإن في بعض أسانيدها نظرا ، والله أعلم ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ، فإن سياق الكلام معهن; ولهذا قال تعالى بعد هذا كله :

واختلفت القرّاء في قراءة قوله (وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ) فقرأته عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين: (وَقَرْنَ) بفتح القاف، بمعنى: واقررن في بيوتكن، وكأن من قرأ ذلك كذلك حذف الراء الأولى من اقررن، وهي مفتوحة، ثم نقلها إلى القاف، كما قيل فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ وهو يريد: فظللتم، فأسقطت اللام الأولى وهي مكسورة، ثم نقلت كسرتها إلى الظاء. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة (وَقِرْنَ) بكسر القاف، بمعنى: كن أهل وقار وسكينة (في بيوتكن) .

وهذه القراءة وهي الكسر في القاف أولى عندنا بالصواب لأن ذلك إن كان من الوقار على ما اخترنا، فلا شك أن القراءة بكسر القاف، لأنه يقال: وقر فلان في منـزله؛ فهو يقر وقورا، فتكسر القاف في تفعل، فإذا أمر منه قيل: قر كما يقال من وزن يزِن زِن، ومن وعد: يعِد عِد، وإن كان من القرار، فإن الوجه أن يقال: اقررن؛ لأن من قال من العرب: ظلت أفعل كذا، وأحست بكذا، فأسقط عين الفعل، وحول حركتها إلى فائه في فعل وفعلنا وفعلتم، لم يفعل ذلك في الأمر والنهي، فلا يقول: ظل قائما ولا تظل قائما، فليس الذي اعتل به من اعتل لصحة القراءة بفتح القاف في ذلك يقول العرب في ظللت وأحسست: ظلت وأحست، بعلة توجب صحته لما وصفت من العلة، وقد حكى بعضهم عن بعض الأعراب سماعا منه: ينحطن من الجبل، وهو يريد: ينحططن، فإن يكن ذلك صحيحا، فهو أقرب إلى أن يكون حجة لأهل هذه القراءة من الحجة الأخرى.

وقوله: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلَيَّةِ الأولَى) قيل: إن التبرج في هذا الموضع: التبختر والتكسر.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) : أي إذا خرجتن من بيوتكن، قال: كانت لهن مشية وتكسر وتغنج، يعني بذلك: الجاهلية الأولى، فنهاهن الله عن ذلك.

حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سمعت ابن أَبي نجيح، يقول في قوله (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) قال: التبختر. وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها للرجال.

وأما قوله (تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) فإن أهل التأويل اختلفوا في الجاهلية الأولى؛ فقال بعضهم: ذلك ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن زكريا، عن عامر (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّة الأولَى) قال: الجاهلية الأولى: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام.

وقال آخرون: ذلك ما بين آدم ونوح.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن أبيه، عن الحكم (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) قال: وكان بين آدم ونوح ثمانمائة سنة، فكان نساؤهم من أقبح ما يكون من النساء، ورجالهم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه؛ فأنـزلت هذه الآية (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) .

وقال آخرون: بل ذلك بين نوح وإدريس.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني ابن زهير، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا داود، يعني ابن أَبي الفرات، قال: ثنا علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تلا هذه الآية (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) قال: كان فيما بين نوح وإدريس، وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل، والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحا، وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا، وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام، فأجر نفسه منه، وكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله، فبلغ ذلك من حولهم، فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة، فتتبرج الرجال للنساء، قال: ويتزين النساء للرجال، وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء، فأتي أصحابه فأخبرهم بذلك، فتحولوا إليهن، فنـزلوا معهن، فظهرت الفاحشة فيهن، فهو قول الله (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) .

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى نساء النبي أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى، فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام.

فإن قال قائل: أوفي الإسلام جاهلية حتى يقال عنى بقوله (الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى): التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية.

كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) قال: يقول: التي كانت قبل الإسلام، قال: وفي الإسلام جاهلية؟ قال: قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لأبي الدرداء، وقال لرجل وهو ينازعه: يا ابن فلانة: لأمٍّ كان يعيره بها في الجاهلية، فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " يَا أبَا الدَّرْدَاءِ إنَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ"، قال: أجاهلية كفر أو إسلام؟ قال: بل جاهلية كفر، قال: فتمنيت أن لو كنت ابتدأت إسلامي يومئذ. قال: وقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " ثَلاثٌ مِنْ عَمَلِ أهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَدَعُهُنَّ النَّاسُ: الطَّعْنُ بِالأنْسَابِ، وَالاسْتِمْطَارُ بِالْكَوَاكِبِ، وَالنِّيَاحَةُ".

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن ثور، عن عبد الله بن عباس؛ أن عمر بن الخطاب قال له: أرأيت قول الله لأزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) هل كانت إلا واحدة؟ فقال ابن عباس: وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن عباس، كيف قلت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هل كانت من أولى إلا ولها آخرة؟ قال: فأت بتصديق ما تقول من كتاب الله، قالَ: نعم (وَجَاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ كَمَا جَاهَدْتُمْ أولَ مَرَّةٍ (3) ) قال عمر: فمن أمر بالجهاد؟ قال: قبيلتان من قريش؛ مخزوم وبنو عبد شمس، فقال عمر: صدقت.

وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم ونوح. وجائز أن يكون ما بين إدريس ونوح، فتكون الجاهلية الآخرة، ما بين عيسى ومحمد، وإذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنـزيل، فالصواب أن يقال في ذلك كما قال الله: إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى.

وقوله (وَأَقْمِنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ) يقول: وأقمن الصلاة المفروضة، وآتين الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن (وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيما أمراكن ونهياكن (إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَيْتِ) يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء، وخصهم برحمة منه؟

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) قال: الرجس هاهنا: الشيطان، وسوى ذلك من الرجس: الشرك.

اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله (أَهْلَ الْبَيْتِ) فقال بعضهم: عُني به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم .

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا بكر بن يحيى بن زبان العنـزي، قال: ثنا مندل، عن الأعمش، عن عطية، عن أَبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " نـزلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي خَمْسَةٍ: فِيَّ وَفِي عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَحَسَنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَحُسَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنِهَا : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)" .

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بشر، عن زكريا، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذات غداة، وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن، فأدخله معه ثم قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) .

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا محمد بن بكر، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر، كلما خرج إلى الصلاة فيقول: " الصَّلاةَ أَهْلَ الْبَيْتِ(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) ".

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا يحيى بن إبراهيم بن سويد النخعي، عن هلال، يعني ابن مقلاص، عن زبيد، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت: كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عندي، وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجعلت لهم خزيرة، فأكلوا وناموا، وغطى عليهم عباءة أو قطيفة، ثم قال: " اللَّهُمَّ هَؤلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، أذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ".

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: أخبرني أبو داود، عن أَبي الحمراء، قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قالَ: رأيت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذا طلع الفجر، جاء إلى باب علي وفاطمة، فقال: " الصَّلاةَ الصَّلاةَ "(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)" .

حدثني عبد الأعلى بن واصل، قال: ثنا الفضل بن دكين، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، بإسناده عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مثله.

حدثني عبد الأعلى بن واصل، قال: ثنا الفضل بن دكين، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن كلثوم المحاربي، عن أَبي عمار، قال: إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا عليًّا رضي الله عنه، فشتموه، فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموا؛ إني عند رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين، فألقى عليهم كساء له، ثم قال: " اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ". قلت: يا رسول الله، وأنا؟ قال: " وَأَنْتَ". قال: فوالله إنها لأوثق عملي عندي .

حدثني عبد الكريم بن أبي عمير، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا أبو عمرو، قال: ثني شداد أبو عمار قال: سمعت واثلة بن الأسقع يحدث، قال: سألت عن علي بن أبي طالب في منـزله، فقالت فاطمة: قد ذهب يأتي برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إذ جاء، فدخل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ودخلت، فجلس رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه، فلفع عليهم بثوبه وقال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِي ، اللَّهُمَّ أَهْلِي أَحَقُّ". قال واثلة: فقلت من ناحية البيت: وأنا يا رسول الله من أهلك؟ قال: " وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي". قال واثلة: إنها لمن أرجى ما أرتجي.

حدثني أَبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أَبي سعيد الخدري، عن أم سلمة قالت: لما نـزلت هذه الآية: (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) دعا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عليا وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فجلل عليهم كساء خيبريا، فقال: " اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ". قالت أم سلمة: ألست منهم؟ قال: " أَنْتِ إلَى خَيْرٍ".

حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا مصعب بن المقدام، قال: ثنا سعيد بن زربي، عن محمد بن سيرين، عن أَبي هريرة، عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحلها على طبق، فوضعته بين يديه، فقال: " أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ وَابْنَاك؟" فقالت: في البيت، فقال: " ادْعِيهِمْ ". فجاءت إلى علي فقالت: أجب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنت وابناك، قالت أم سلمة: فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رءوسهم وأومأ بيده اليمنى إلى ربه، فقال: " هَؤُلاءِ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ".

حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا حسن بن عطية، قال: ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، عن أم سلمة؛ زوج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن هذه الآية نـزلت في بيتها(إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) قالت: وأنا جالسة على باب البيت، فقلت: أنا يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: " إِنَّكِ إلَى خَيْرٍ، أَنْتِ مِنْ أَزْوَاجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ". قالت: وفي البيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم .

حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا خالد بن مخلد، قال: ثنا موسى بن يعقوب، قال: ثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، قال: أخبرني أم سلمة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جمع عليا والحسنين، ثم أدخلهم تحت ثوبه، ثم جأر إلى الله، ثم قال: " هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي". فقالت أم سلمة: يا رسول الله أدخلني معهم. قال: " إِنَّكِ مِنْ أَهْلِي".

حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: ثنا محمد بن سليمان الأصبهاني، عن يحيى بن عبيد المكي، عن عطاء، عن عمر بن أبي سلمة، قال: نـزلت هذه الآية على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو في بيت أم سلمة (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فدعا حسنا وحسينا وفاطمة فأجلسهم بين يديه، ودعا عليا فأجلسه خلفه، فتجلل هو وهم بالكساء ثم قال: " هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا ". قالت أم سلمة: أنا معهم مكانك، وأنت على خير (4) .

حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا إسماعيل بن أبان، قال: ثنا الصباح بن يحيى المري، عن السدي، عن أَبي الديلم، قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأحزاب (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) قال: ولأنتم هم؟ قال: نعم.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا بكير بن مسمار، قال: سمعت عامر بن سعد، قال: قال سعد: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حين نـزل عليه الوحي، فأخذ عليا وابنيه وفاطمة، وأدخلهم تحت ثوبه، ثم قالَ: " رَبِّ هَؤُلاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي".

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن حكيم بن سعد، قال: ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم سلمة قالت: فيه نـزلت: (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا). قالت أم سلمة: جاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى بيتي فقال: " لا تَأْذَنِي لأحَدٍ". فجاءت فاطمة، فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن، فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه، وجاء الحسين، فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا حول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على بساط، فجللهم نبي الله بكساء كان عليه، ثم قال: " هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا "؛ فنـزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط، قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا؟ قالت: فوالله ما أنعم وقال: " إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ".

وقال آخرون: بل عنى بذلك أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الأصبغ، عن علقمة، قال: كان عكرمة ينادي في السوق (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) قال: نـزلت في نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خاصة.

--------------------------------------------------------------------------------

الهوامش:

(3) كذا في الأصل المخطوط رقم 100 تفسير المحفوظ بدار الكتب، الورقة 57 ب. ولعلها قراءة لابن عباس .

(4) العبارة: "أنا معهم مكانك وأنت على خير": كلها من كلام أم سلمة، وهي نظير قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لها في الروايات التي قبل هذه: "إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي ..." إلخ (انظر الجزء التاسع عشر من المخطوطة رقم: 100 تفسير بدار الكتب، الورقة 60).

المعاني :

التدبر :

لمسة

[33] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ عبر بـ (قرن) دون لفظ المكث والقعود؛ لتضمن معنى الاستقرار البدني والنفسي والاجتماعي، كما هو مشاهد، مما يغيب عن فهم المستغربين، فيصورون الأمر على أنه حبس للمرأة وانتقاص لحريتها، زعموا!

وقفة

[33] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ قيل لسودة رضي الله عنها: لم لا تخرجين؟ فقالت: «أمرنا الله بأن نقرّ في بيوتنا»، وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل.

وقفة

[33] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ نقطة السلام المركزية والطمأنينة والهدوء والإستقرار للمجتمع هي البيت .

وقفة

[33] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ ذُكر أن سودة رضي الله عنها قيل لها: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي، قال الراوي: فو الله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها.

وقفة

[33] ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (وقَرن) من القرار، وفي قراءة: (وقِرن) من الوقار، فعلى قدر قرارها يكون وقارها.

وقفة

[33] من المخاطب في قوله عز وجل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾؟ الجواب: الأصل في الخطاب الشرعي العموم سواء ورد خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لزوجاته، أو لبعض أعيان الصحابة، ولا يصرف عن عمومه ذلك إلا بدليل صالح للتخصيص، لا سيما أنه هنا دل على العموم بعموم العلة، ودلت النصوص على أمر النساء به، ولكن أجازت خروج المرأة من بيتها لحاجة بضوابط.

وقفة

[33] سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارًا: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها، وراحة لقلبها، وانشراح لصدرها، فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى: اضطراب نفسها، وقلق وضيق صدرها، وتعرضها لما لا تحمد عقباه.

عمل

[33] ﴿وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ﴾ ليس منعًا من الخروج، ولكن تقنينًا له، وجعله فى أضيق الحدود، وللضرورة القصوى، فاجتهدي فى إيصال هذا المعنى لمن حولكِ من النساء.

عمل

[33] أرسل رسالة عن أهمية قرار المرأة في بيتها، وخاصة في هذا الزمن ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.

وقفة

[33] ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ التَّبرُّجُ حرامٌ، وهو من علاماتِ الجاهليةِ.

وقفة

[33] ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾ التبرج تخلف ورجعية إلى عصور قديمة، قبل أن تعرف البشرية الهدى والستر.

وقفة

[33] تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف، وتخلّفها بالتبرّج وإن قُلبت الموازين فقد سمّى الله التبرج جاهلية ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾.

وقفة

[33] ﴿وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولى﴾ هل تتخيل أن صفة هذا التبرج فى الجاهلية الأولى -مهما كانت من السوء- تمت بصلة لما نراه فى أيامنا هذه من سفور وتبرج؟! قل: «اللهم اهد نساء المؤمنين لما تحب وترضى».

وقفة

[33] أمر الله المرأة بالحجاب، ثم أمرها بالصلاة؛ لبيان أن الحجاب عبادة لا عادة، يأمر به كأمره بالصلاة ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾.

وقفة

[33] أضيف لفظ (الْجَاهِلِيَّةِ) في القرآن إلى أربع كلمات: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [المائدة: 50]، ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: 154]، ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾، ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: 26]، فالأول يأتي من فساد النظم، والثاني من فساد التصورات والمشاعر، والثالث من فساد اللباس لدى المرأة، والرابع من العصبيات والموروثات الفاسدة.

وقفة

[33] ﴿وَأَقِمنَ الصَّلاةَ وَآتينَ الزَّكاةَ﴾ توسط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى الآية الكريمة؛ لأنهما يعينان على ما قبلهما وما بعدهما سواء بسواء، والله أعلم.

وقفة

[33] ومن السلوكيات السيئة: الخروج من البيوت بغير سبب ضرورى، سواء للنوادى والمولات، وارتداء غير اللائق من الملابس وغير ذلك، والعلاج: ﴿وَأَقِمنَ الصَّلاةَ وَآتينَ الزَّكاةَ وَأَطِعنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ﴾.

وقفة

[33] ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ وهذا نص في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت ها هنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولًا واحدًا.

وقفة

[33] ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ مسحة النبل وكريم السجايا والسمو الخلقي ليس مرده للشخص ذاته، بل يد الله تدخلت واصطفت، وصنعت، فأبهرت.

الإعراب :

- ﴿ وَقَرْنَ: ﴾

- الواو عاطفة. قرن: فعل امر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اي امكثن. واصله: استقررن. او من قر يقر وأقررن فحذفت الراء الاولى.

- ﴿ فِي بُيُوتِكُنَّ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بقرن او بحال محذوفة من نون المخاطبات بتقدير: وامكثن كائنات في بيوتكن. والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبات-في محل جر بالاضافة والنون علامة جمع الاناث لا محل لها من الاعراب.

- ﴿ وَلا تَبَرَّجْنَ: ﴾

- الواو عاطفة. لا: ناهية جازمة. تبرجن: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلا والنون نون النسوة -الاناث-ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. واصله: تتبرجن. فحذفت احدى التاءين تخفيفا. بمعنى: ولا تبدين زينتكن.

- ﴿ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى: ﴾

- مفعول مطلق-مصدر-منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. الجاهلية: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. الاولى: صفة-نعت-للجاهلية مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الالف للتعذر. المراد بها: الجاهلية القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء. التقدير: تبرج نساء الجاهلية الاولى فحذف المضاف اليه الاول «نساء» واقيم المضاف اليه الثاني مقامه اي «الجاهلية».

- ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ: ﴾

- معطوفة بالواو على «قرن» وتعرب اعرابها. الصلاة: مفعول به منصوب بالفتحة. اي أدين الصلاة.

- ﴿ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ: ﴾

- الجملتان تعربان اعراب وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ». ورسوله: معطوف بالواو على لفظ الجلالة منصوب بأطعن وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة.

- ﴿ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ: ﴾

- كافة ومكفوفة. يريد: فعل مضارع مرفوع بالضمة. الله: فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة. ويجوز ان تكون «ما» اسما موصولا بمعنى «الذي» مبنيا على السكون في محل نصب اسم «ان».والجملة الفعلية يُرِيدُ اللهُ» صلة الموصول لا محل لها من الاعراب والعائد-الراجع-الى الموصول محذوفا في محل نصب لانه مفعول به. التقدير: ان الذي يريده الله. والمصدر المؤول من لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ» في محل رفع خبر «ان».اما في حالة اعراب «انما» كافة ومكفوفة فيكون المصدر المؤول المذكور في محل نصب مفعولا به للفعل «يريد» والوجه الاول من الاعراب اصح.

- ﴿ لِيُذْهِبَ: ﴾

- اللام زائدة. يذهب: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو.

- ﴿ عَنْكُمُ الرِّجْسَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بالفعل «يذهب» والميم علامة جمع الذكور. الرجس: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بمعنى: الدنس. وجملة «يذهب عنكم الرجس» صلة «ان» المضمرة لا محل لها.

- ﴿ أَهْلَ الْبَيْتِ: ﴾

- منادى منصوب بأداة نداء محذوفة. التقدير: يا اهل البيت. وهو مضاف. البيت: مضاف اليه مجرور بالاضافة وعلامة جره الكسرة. ويجوز ان يكون منصوبا على المدح اي اعني اهل البيت. والمقصود به: بيت النبوة.

- ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ: ﴾

- معطوفة بالواو على «يذهب» وتعرب اعرابها والكاف ضمير متصل-ضمير المخاطبين-مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور. وقد استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر.

- ﴿ تَطْهِيراً: ﴾

- مفعول مطلق-مصدر مؤكد-منصوب وعلامة نصبه الفتحة.'

المتشابهات :

| هود: 73 | ﴿رَحْمَتُ اللَّـهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾ |

|---|

| الأحزاب: 33 | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- أخْبَرَنا أبُو بَكْرٍ الحارِثِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيّانَ، قالَ: حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أبِي عاصِمٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَمّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قالَ: أخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أبِي الجَحّافِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ: ﴿إنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكم تَطْهِيرًا﴾ . قالَ: نَزَلَتْ في خَمْسَةٍ: في النَّبِيِّ ﷺ، وعَلِيٍّ، وفاطِمَةَ، والحَسَنِ، والحُسَيْنِ، رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ.أخْبَرَنا أبُو سَعْدٍ النَّصْرُويِيُّ، قالَ: أخْبَرَنا أحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قالَ: حَدَّثَنِي أبِي، قالَ: حَدَّثَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أبِي رَباحٍ قالَ: حَدَّثَنِي مَن سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَذْكُرُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ في بَيْتِها، فَأتَتْهُ فاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بِبُرْمَةٍ فِيها خَزِيرَةٌ، فَدَخَلَتْ بِها عَلَيْهِ، فَقالَ لَها: ”ادْعِي لِي زَوْجَكِ وابْنَيْكِ“ . قالَتْ: فَجاءَ عَلِيٌّ والحَسَنُ والحُسَيْنُ، فَدَخَلُوا فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِن تِلْكَ الخَزِيرَةِ، وهو عَلى مَنامَةٍ لَهُ، وكانَ تَحْتَهُ كِساءٌ خَيْبَرِيٌّ. قالَتْ: وأنا في الحُجْرَةِ أُصَلِّي، فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى هَذِهِ الآيَةَ: ﴿إنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكم تَطْهِيرًا﴾ . قالَتْ: فَأخَذَ فَضْلَ الكِساءِ فَغَشّاهم بِهِ، ثُمَّ أخْرَجَ يَدَيْهِ فَألْوى بِهِما إلى السَّماءِ، ثُمَّ قالَ: ”اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أهْلُ بَيْتِي وخاصَّتِي وحامِيَتِي، فَأذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وطَهِّرْهم تَطْهِيرًا“ . قالَتْ: فَأدْخَلْتُ رَأْسِي البَيْتَ وقُلْتُ: وأنا مَعَكم يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ”إنَّكِ إلى خَيْرٍ، إنَّكِ إلى خَيْرٍ“ .أخْبَرَنا أبُو القاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرّاجُ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قالَ: حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفّانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبُو يَحْيى الحِمّانِيُّ، عَنْ صالِحِ بْنِ مُوسى القُرَشِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في نِساءِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ ويُطَهِّرَكم تَطْهِيرًا﴾ .أخْبَرَنا عَقِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُرْجانِيُّ فِيما أجازَ لِي لَفْظًا، قالَ: أخْبَرَنا المُعافى بْنُ زَكَرِيّا القاضِي، قالَ: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، قالَ: حَدَّثَنا ابْنُ حُمَيْدٍ، قالَ: حَدَّثَنا يَحْيى بْنُ واضِحٍ، قالَ: حَدَّثَنا الأصْبَغُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ﴾ . قالَ: لَيْسَ الَّذِي تَذْهَبُونَ إلَيْهِ، إنَّما هي في أزْواجِ النَّبِيِّ ﷺ . قالَ: وكانَ عِكْرِمَةُ يُنادِي بِهَذا في السُّوقِ. '

- المصدر

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [33] لما قبلها : الأدبُ الثالث: القَرار في البُيوتِ. الأدبُ الرابع: عدم التَّبرُّجِ. الأدبُ الخامس: إقامة الصلاة. الأدبُ السادس: إيتاء الزكاة. الأدبُ السابع: طاعة الله والرسول، قال تعالى:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

القراءات :

جاري إعداد الملف الصوتي

وقرن:

1- بفتح القاف، وهى لغة العرب، وبها قرأ عاصم.

وقرئ:

2- بكسر القاف، وهى قراءة الجمهور.

3- واقررن، بألف الوصل، وكسر الراء الأولى، وهى قراءة ابن أبى عبلة.

مدارسة الآية : [34] :الأحزاب المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ .. ﴾

التفسير :

ولما أمرهن بالعمل، الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم، وبين لهن طريقه، فقال:{ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} والمراد بآيات اللّه، القرآن. والحكمة، أسراره. وسنة رسوله. وأمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه، بتلاوته، وذكر معناه، بتدبره والتفكر فيه، واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله.{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} يدرك أسرارالأمور، وخفايا الصدور، وخبايا السماوات والأرض، والأعمال التي تبين وتسر.

فلطفه وخبرته، يقتضي حثهن على الإخلاص وإسرار الأعمال، ومجازاة اللّه على تلك الأعمال.

ومن معاني{ اللطيف} الذي يسوق عبده إلى الخير، ويعصمه من الشر، بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق، ما لا يدريه، ويريه من الأسباب، التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا [له]إلى أعلى الدرجات، وأرفع المنازل.

ثم ختم- سبحانه- هذه التوجيهات الحكيمة بقوله- عز وجل-: وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ...

أى: واذكرن في أنفسكن ذكرا متصلا، وذكّرن غيركن على سبيل الإرشاد، بما يتلى في بيوتكن من آيات الله البينات الجامعة بين كونها معجزات دالة على صدق النبي صلّى الله عليه وسلم، وبين كونها مشتملة على فنون الحكم والآداب والمواعظ..

ويصح أن يكون المراد بالآيات: القرآن الكريم، وبالحكمة: أقوال النبي صلّى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته..

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أنهن- وقد خصهن الله- تعالى- بجعل بيوتهن موطنا لنزول القرآن، ولنزول الحكمة- أحق بهذا التذكير، وبالعمل الصالح من غيرهن.

إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً أى: لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وقد أنزل عليكم ما فيه صلاح أموركم في الدنيا والآخرة.

وبعد هذه التوجيهات الحكيمة لأمهات المؤمنين، ساق- سبحانه- توجيها جامعا لأمهات الفضائل، وبشر المتصفين بهذه الفضائل بالمغفرة والأجر العظيم فقال- تعالى-: