الإحصائيات

سورة النساء

| ترتيب المصحف | 4 | ترتيب النزول | 92 |

|---|---|---|---|

| التصنيف | مدنيّة | عدد الصفحات | 29.50 |

| عدد الآيات | 176 | عدد الأجزاء | 1.50 |

| عدد الأحزاب | 3.00 | عدد الأرباع | 12.00 |

| ترتيب الطول | 2 | تبدأ في الجزء | 4 |

| تنتهي في الجزء | 6 | عدد السجدات | 0 |

| فاتحتها | فاتحتها | ||

| النداء: 1/10 | يا أيها النَّاس: 1/2 | ||

الروابط الموضوعية

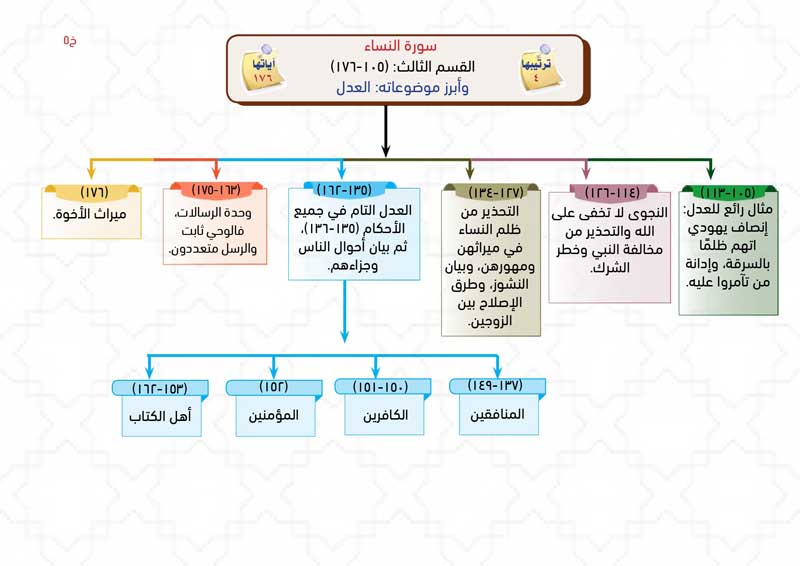

المقطع الأول

من الآية رقم (24) الى الآية رقم (24) عدد الآيات (1)

تكملةُ المحرَّماتِ في النِّكاحِ، ثُمَّ بيانُ إباحةِ غيرِ المحرَّماتِ بشرطِ المهرِ وبقصدِ التعففِ لا الزِّنا.

فيديو المقطع

المقطع الثاني

من الآية رقم (25) الى الآية رقم (26) عدد الآيات (2)

بعدَ إباحةِ الزواجِ بكلِّ النِّساءِ الأجنبيَّاتِ غيرَ المحرَّماتِ، بَيَّنَ هنا جوازَ الزواجِ بالإماءِ بشروطٍ، وعقوبةَ الإماءِ إذا فعلْنَ فاحشةَ الزنا، وأنَّه تعالى يريدُ بهذه التشريعاتِ أن يوضِّحَ لكم معالمَ دينِه، ويدلَكم على سننِ الأنبياءِ والصالحينَ،=

فيديو المقطع

مدارسة السورة

سورة النساء

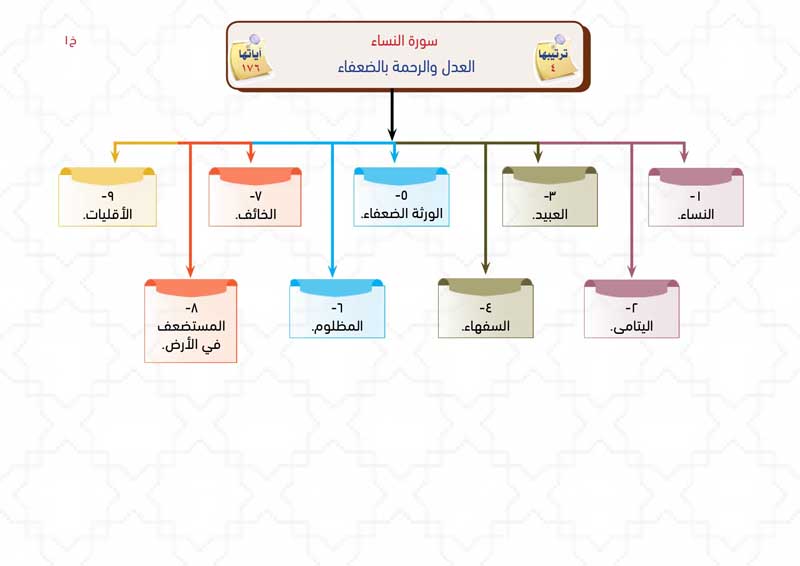

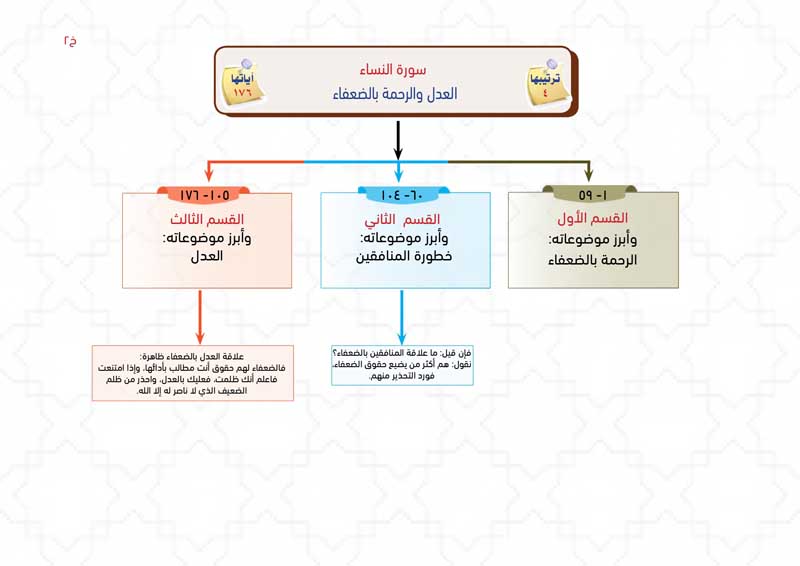

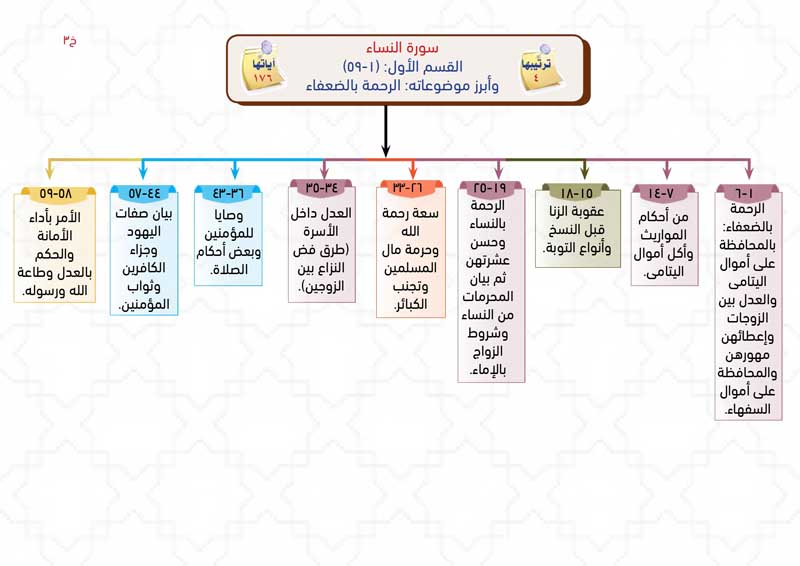

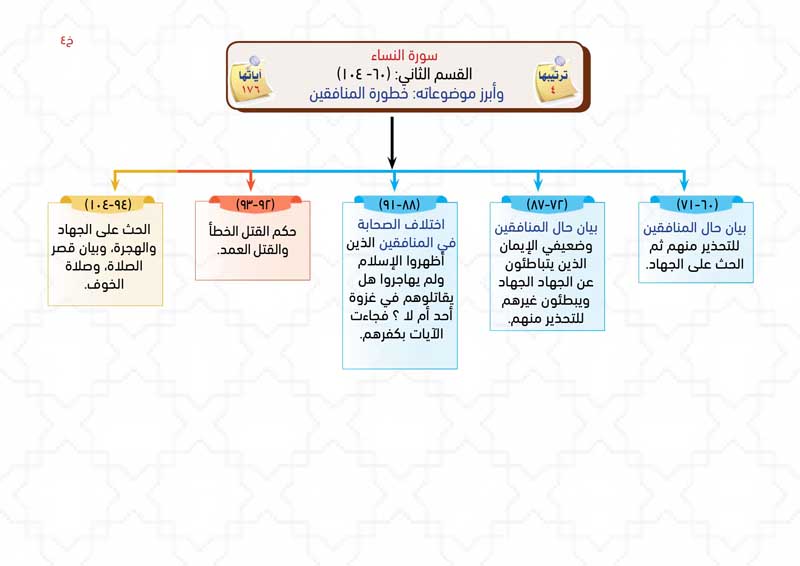

العدل والرحمة بالضعفاء/ العلاقات الاجتماعية في المجتمع

أولاً : التمهيد للسورة :

- • لماذا قلنا أن السورة تتكلم عن المستضعفين؟: من طرق الكشف عن مقصد السورة: اسم السورة، أول السورة وآخر السورة، الكلمة المميزة أو الكلمة المكررة، ... أ- قد تكرر في السورة ذكر المستضعفين 4 مرات، ولم يأت هذا اللفظ إلا في هذه السورة، وفي موضع واحد من سورة الأنفال، في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (الأنفال 26).وهذه المواضع الأربعة هي: 1. ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (75). 2. ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ...﴾ (97). 3. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ...﴾ (98). 4. ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ... وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ...﴾ (127). كما جاء فيها أيضًا: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28). ب - في أول صفحة من السورة جاء ذكر اليتيم والمرأة، وقد سماهما النبي ﷺ «الضعيفين». عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» . جـ - ورد لفظ (النساء) في القرآن 25 مرة، تكرر في هذه السورة 11 مرة، وفي البقرة 5 مرات، وفي آل عمران مرة واحدة، وفي المائدة مرة، وفي الأعراف مرة، وفي النور مرتين، وفي النمل مرة، وفي الأحزاب مرتين، وفي الطلاق مرة.

- • لماذا الحديث عن المرأة يكاد يهيمن على سورة تتحدث عن المستضعفين في الأرض؟: لأنها أكثر الفئات استضعافًا في الجاهلية، وهي ببساطة مظلومة المظلومين، هناك طبقات أو فئات كثيرة تتعرض للظلم، رجالًا ونساء، لكن النساء في هذه الطبقات تتعرض لظلم مركب (فتجمع مثلًا بين كونها: امرأة ويتيمة وأمة، و... وهكذا). والسورة تعرض النساء كرمز للمستضعفين.

ثانيا : أسماء السورة :

- • الاسم التوقيفي :: «النساء».

- • معنى الاسم :: ---

- • سبب التسمية :: كثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرجة لم توجد في غيرها من السور.

- • أسماء أخرى اجتهادية :: «سورة النساء الكبرى» مقارنة لها بسورة الطلاق التي تدعى «سورة النساء الصغرى».

ثالثا : علمتني السورة :

- • علمتني السورة :: أن الإسلام لم يظلم المرأة كما زعموا، بل كَرَّمَهَا وَشَرَّفَهَا وَرَفَعَهَا، وَجَعَلَ لها مكانة لَمْ تَنْعَمْ بِهِ امْرَأَةٌ فِي أُمَّةٍ قَطُّ، وها هي ثاني أطول سورة في القرآن اسمها "النساء".

- • علمتني السورة :: أن الناس أصلهم واحد، وأكرمهم عند الله أتقاهم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾

- • علمتني السورة :: أن المهر حق للمرأة، يجب على الرجل دفعه لها كاملًا: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

- • علمتني السورة :: جبر الخواطر: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾

رابعًا : فضل السورة :

- • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عَلَيَّ»، قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!»، قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ».

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُوَل مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». السبعُ الأُوَل هي: «البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة»، وأَخَذَ السَّبْعَ: أي من حفظها وعلمها وعمل بها، والحَبْر: العالم المتبحر في العلم؛ وذلك لكثرة ما فيها من أحكام شرعية.

• عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمَئِينَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». وسورة النساء من السبع الطِّوَال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة.

• قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ».

• عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ».

خامسًا : خصائص السورة :

- • أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بالنداء، من أصل 10 سورة افتتحت بذلك.

• أول سورة -بحسب ترتيب المصحف- تفتح بـ«يأيها الناس»، من أصل سورتين افتتحتا بذلك (النساء والحج).

• ثاني أطول سورة بعد البقرة 29,5 صفحة.

• خُصَّتْ بآيات الفرائض والمواريث، وأرقامها (11، 12، 176).

• جمعت في آيتين أسماء 12 رسولًا من أصل 25 رسولًا ذكروا في القرآن (الآيتان: 163، 164).

• هي الأكثر إيرادًا لأسماء الله الحسنى في أواخر آياتها (42 مرة)، وتشمل هذه الأسماء: العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، وكلها تشير إلى عدل الله ورحمته وحكمته في القوانين التي سنّها لتحقيق العدل.

• هي أكثر سورة تكرر فيها لفظ (النساء)، ورد فيها 11 مرة.

• اهتمت السورة بقضية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق الأقليات غير المسلمة، وبها نرد على من يتهم الإسلام بأنه دين دموي، فهي سورة كل مستضعف، كل مظلوم في الأرض.

• فيها آية أبكت النبي صلى الله عليه وسلم (كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الذي سبق قبل قليل).

• اختصت السورة بأعلى معاني الرجاء؛ فنجد فيها:

- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (48).

- ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (64).

- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (110).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (26).

- ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (27).

- ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (28).

* الإسلام وحقوق النساء:

- في تسمية السورة باسم (النساء) إشارة إلى أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها، ومنع عنها الظلم والاستغلال، وأعطاها الحرية والكرامة، وهذه الحقوق كانت مهدورة في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية .فهل سنجد بعد هذا من يدّعي بأن الإسلام يضطهد المرأة ولا يعدل معها؟ إن هذه الادّعاءات لن تنطلي على قارئ القرآن بعد الآن، سيجد أن هناك سورة كاملة تتناول العدل والرحمة معهنَّ، وقبلها سورة آل عمران التي عرضت فضائل مريم وأمها امرأة عمران، ثم سميت سورة كاملة باسم "مريم".

سادسًا : العمل بالسورة :

- • أن نرحم الضعفاء -كالنساء واليتامى وغيرهم- ونعدل معهم ونحسن إليهم.

• أن نبتعد عن أكل أموال اليتامى، ونحذر الناس من ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ...﴾ (2). • أن نبادر اليوم بكتابة الوصية: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (11).

• أن نخفف من المهور اقتداء بالنبي في تخفيف المهر: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾ (20).

• أن نحذر أكل الحرام: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ (29).

• أن نجتنب مجلسًا أو مكانًا يذكرنا بكبيرة من كبائر الذنوب، ونكثر من الاستغفار: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (31).

• أن لا نُشقي أنفسنا بالنظر لفضل منحه الله لغيرنا: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (32)، ونرضى بقسمة الله لنا.

• أن نسعى في صلح بين زوجين مختلفين عملًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ (35).

• أن نبر الوالدين، ونصل الأرحام، ونعطي المحتاج، ونكرم الجار: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ...﴾ (36).

• ألا نبخل بتقديم شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم حتى لا نكون من: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ (37).

• ألا نحقر الحسنة الصغيرة ولا السيئة الصغيرة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (40).

• أن نتعلم أحكام التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (43).

• ألا نمدح أنفسنا بما ليس فينا، وألا نغتر بمدح غيرنا لنا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ (49).

• ألا نحسد أحدًا على نعمة، فهي من فضل الله، ونحن لا نعلم ماذا أخذ الله منه؟: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (54).

• أن نقرأ كتابًا عن فضل أداء الأمانة وأحكامها لنعمل به: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (58).

• أن نرد منازعاتنا للدليل من القرآن والسنة: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ﴾ (59).

• ألا ننصح علانيةً من أخطأ سرًا، فيجهر بذنبه فنبوء بإثمه: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (63).

• أَنْ نُحَكِّمَ كِتَابَ اللهِ بَيْنَنَا، وَأَنْ نَرْضَى بِحُكْمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْ تَطِيبَ أنَفْسنا بِذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...﴾ (65).

• أن نفكر في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين، ونتبرع لهم ونكثر لهم الدعاء.

• ألا نخاف الشيطان، فهذا الشيطان في قبضة الله وكيده ضعيف، نعم ضعيف، قال الذي خلقه: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (76).

• أن نقوم بزيارة أحد العلماء؛ لنسألهم عن النوازل التي نعيشها: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ...﴾ (83).

• أن نرد التحية بأحسن منها أو مثلها: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (86).

• أن نحذر من قتل المؤمن متعمدًا: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ ...﴾ (93).

• ألا نكون قساة على العصاة والمقصرين: ﴿كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (94)، فالإنسان يستشعر -عند مؤاخذته غيره- أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، أو أكثر.

• أن ننفق من أموالنا في وجوه الخير، ونجاهِد أنفسنا في الإنفاق حتى نكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم: ﴿فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (95).

• أن نستغفر الله كثيرًا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (106).

• أن نراجع نوايـانا، وننو الخـير قبل أن ننام: ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (108).

• أن نصلح أو نشارك في الإصلاح بين زوجين مختلفين: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (128).

• أن نعدل بين الناس ونشهد بالحق؛ ولو على النفس والأقربين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...﴾ (135).

• ألا نقعد مع من يكفر بآيات الله ويستهزأ بها: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّـهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ...﴾ (140).

تمرين حفظ الصفحة : 82

مدارسة الآية : [24] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا .. ﴾

التفسير :

{ وَ} من المحرمات في النكاح{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} أي:ذوات الأزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها.{ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي:بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله:{ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} أي:الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله:{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد. وقوله:{ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} أي:تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم{ مُحْصِنِينَ} أي:مستعفين عن الزنا، ومعفين نساءكم.{ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} والسفح:سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى:{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} .{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أي:ممن تزوجتموها{ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي:الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها{ فَرِيضَةً} أي:إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله فريضة:أي:مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم، فلا تنقصوا منها شيئًا.{ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} أي:بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس [هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم:إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم].{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} أي:كامل العلم واسعه، كامل الحكمة:فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.

ثم بين- سبحانه- نوعا سابعا من المحرمات فقال: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.

وقوله وَالْمُحْصَناتُ من الإحصان وهو في اللغة بمعنى المنع. يقال: هذه درع حصينة، أى مانعة صاحبها من الجراحة. ويقال: هذا موضع حصين، أى مانع من يريده بسوء. ويقال امرأة حصينة أى مانعة نفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حريتها أو زواجها.

قال الراغب: ويقال حصان للمرأة العفيفة ولذات الحرمة. قال- تعالى-: وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها وقال- تعالى- فَإِذا أُحْصِنَّ أى تزوجن. وأحصن زوجن.

والحصان في الجملة: المرأة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها» والمراد بالمحصنات هنا: ذوات الأزواج من النساء.

وقوله وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ معطوف على قوله وَأُمَّهاتُكُمُ في قوله- تعالى-: في آية المحرمات السابقة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ إلخ.

والمعنى: وكما حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلخ، فقد حرم عليكم- أيضا- نكاح ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة أزواجهن لهن، لكي لا تختلط المياه فتضيع الأنساب.

وقوله إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج والمراد به: النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج في دار الحرب، فانه يحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء، لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي. أو بسبيهن وحدهن دون أزواجهن.

أى: وحرم الله- تعالى- عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساء، إلا ما ملكتموهن بسبى فسباؤكم لهن هادم لنكاحهن السابق في دار الكفر، ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن.

قال القرطبي ما ملخصه: فالمراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج. أى هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج، وهو قول الشافعى في أن السباء يقطع العصمة. وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله- عز وجل- في ذلك وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله في جوابهم إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو الصحيح- إن شاء الله تعالى-» .

وقيل إن المراد بالمحصنات هنا: ذوات الأزواج- كما تقدم-، وبما ملكت أيمانكم: مطلق ملك اليمين. فكل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت متزوجة كان ذلك الانتقال مقتضيا لطلاقها وحلها لمن انتقلت إليه.

وهذا القول ضعيف، لأن عائشة- رضى الله عنها- اشترت بريرة وأعتقتها وكانت ذات زوج، ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين فسخ نكاحها من زوجها وبين بقائها على هذا النكاح، فدل ذلك على أن بيع الأمة ليس هادما للعصمة، لأنه لو كان هادما لها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة.

أخرج البخاري عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: اشتريت بريرة. فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق) .

قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها في زوجها، فقالت: لو أعطانى كذا وكذا ما بت عنده. فاختارت نفسها) ...

وقوله- تعالى- كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ساقه- سبحانه- لتأكيده تحريم نكاح الأنواع التي سبق ذكرها.

وقوله كِتابَ مصدر كتب، وهو مصدر مؤكد لعامله أى: كتب الله عليكم تحريم هذه الأنواع التي سبق ذكرها كتابا وفرضه فرضا، فليس لكم أن تفعلوا شيئا مما حرمه الله عليكم، وإنما الواجب عليكم أن تقفوا عند حدوده وشرعه.

وقيل: إن قوله كِتابَ منصوب على الإغراء. أى: الزموا كتاب الله الذي هو حجة عليكم إلى يوم القيامة ولا تخالفوا شيئا من أوامره أو نواهيه.

وعليه فيكون المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذي شرع الله فيه ما شرع من الأحكام.

وإلى هنا تكون هذه الآيات الثلاث قد بينت خمسة عشر نوعا من الأنكحة المحرمة.

أما الآية الأولى وهي قوله- تعالى-: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ إلخ فقد بينت نوعا واحدا.

وأما الآية الثانية وهي قوله- تعالى-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ إلخ فقد بينت ثلاثة عشر نوعا.

وأما الآية الثالثة وهي قوله- تعالى-: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ. إلخ فقد بينت نوعا واحدا.

قال الفخر الرازي عند تفسيره لقوله- تعالى- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ... الآية:

اعلم أنه- تعالى- نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النساء: سبعة منهن من جهة النسب وهن: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.

وسبعة أخرى لا من جهة النسب وهن: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء والربائب بنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء، وأزواج الأبناء والآباء إلا أن أزواج الأبناء مذكورة ها هنا، وأزواج الآباء مذكورة في الآية المتقدمة، - وهي قوله وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ والجمع بين الأختين هذا، وبعد أن بين- سبحانه- المحرمات من النساء، عقب ذلك بإيراد جملة كريمة بين فيها ما يحل نكاحه من النساء فقال- تعالى-: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ.

وما هنا المراد بها عموم النساء.

وكلمة وَراءَ هنا بمعنى غير أو دون كما في قول بعضهم: (وليس وراء الله للمرء مذهب) .

واسم الإشارة ذلِكُمْ يعود إلى ما تقدم من المحرمات.

والجملة الكريمة معطوفة على قوله «حرمت عليكم أمهاتكم» إلخ.

ومن قرأ أُحِلَّ لَكُمْ ... ببناء الفعل للفاعل جعلها معطوفة على كتب المقدر في قوله كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ....

والمعنى: حرمت عليكم هؤلاء المذكورات، وأحل لكم نكاح ما سواهن من النساء.

قال القرطبي: قوله- تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وَأُحِلَّ لَكُمْ ردا على حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ وقرأ الباقون بالفتح ردا على قوله- تعالى- كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وهذا يقتضى ألا يحرم من النساء إلا من ذكر، وليس كذلك فإن الله- تعالى- قد حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يذكر في الآية فيضم إليها. قال- تعالى-: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

روى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» . وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها لأن الله- تعالى- حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها- أو خالتها- في معنى الجمع بين الأختين أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد والصحيح الأول: لأن الكتاب والسنة كالشىء الواحد فكأنه قال: «أحللت لكم ما وراء من ذكرنا في الكتاب وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم» .

ثم رفع- سبحانه- من شأن المرأة وكرمها بأن جعل إيتاءها المهر شرطا لاستحلال نكاحها إعزازا لها فقال- تعالى- أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ.

وقوله: تَبْتَغُوا من الابتغاء بمعنى الطلب الشديد.

وقوله: مُحْصِنِينَ من الإحصان وهو هنا بمعنى العفة وتحصين النفس ومنعها عن الوقوع فيما يغضب الله- تعالى-.

وقوله: مُسافِحِينَ من السفاح بمعنى الزنا والمسافح: هو الزاني. ولفظ السفاح مأخوذ من السفح وهو صب الماء وسيلانه. وسمى به الزنا لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط دون نظر إلى الأهداف الشريفة التي شرعها الله وراء النكاح.

وقوله أَنْ تَبْتَغُوا في محل نصب بنزع الخافض على أنه مفعول له لما دل عليه الكلام ومُحْصِنِينَ وغَيْرَ مُسافِحِينَ حالان من فاعل تَبْتَغُوا.

والمعنى: بين لكم- سبحانه- ما حرم عليكم من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم، من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللائي أحلهن الله لكم أشد الطلب، عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور، وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنا.

قال بعضهم: وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل منهم المرأة قال: انكحينى. فإذا أراد الزنا قال: سافحينى. والمسافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح.

قال الآلوسى: وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بد وأن يكون مالا وبه قال الأحناف. وقال بعض الشافعية: لا حجة في ذلك، لأن تخصيص المال لكونه الأغلب المتعارف، فيجوز النكاح على ما ليس بمال. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟

قال: معى سورة كذا وكذا وعددهن. قال: تقرءوهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» .

ووجه التأييد أنه لو كان في الآية حجة لما خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلا، والتعليم ليس له ذكر في الخبر، فيجوز أن يكون مراده صلى الله عليه وسلم: زوجتك تعظيما للقرآن ولأجل ما معك منه» .

ثم قال- تعالى-: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

والاستمتاع: طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة.

والمراد بقوله أُجُورَهُنَّ أى مهورهن لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجرا.

وما: في قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ واقعة على الاستمتاع. والعائد في الخبر محذوف أى فآتوهن أجورهن عليه.

والمعنى: فما انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن عليه.

ويصح أن تكون ما واقعة على النساء باعتبار الجنس أو الوصف. وأعاد الضمير عليها مفردا في قوله بِهِ باعتبار لفظها، وأعاده عليها جمعا في قوله مِنْهُنَّ باعتبار معناها.

ومن في قوله مِنْهُنَّ للتبعيض أو للبيان. والجار والمجرور في موضع النصب على الحال من ضمير بِهِ:

والمعنى: فأى فرد أو الفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن أجورهن على ذلك. والمراد من الأجور: المهور. وسمى المهر أجرا لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين.

وقوله فَرِيضَةً مصدر مؤكد لفعل محذوف أى: فرض الله عليكم ذلك فريضة. أو حال من الأجور بمعنى مفروضة. أى: فآتوهن أجورهن حالة كونها مفروضة عليكم.

ثم بين- سبحانه- أنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء منه ما دام ذلك حاصلا بالتراضي فقال- تعالى-: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً.

أى: لا إثم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهن من إسقاط شيء من المهر أو الإبراء منه أو الزيادة عليه ما دام ذلك بالتراضي بينكم ومن بعد اتفاقكم على مقدار المهر الذي سميتموه وفرضتموه على أنفسكم.

وقد ذيل- سبحانه- الآية الكريمة بقوله إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء، وبمقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعه.

فأنت ترى أن الآية الكريمة مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتي حرم الله نكاحهن، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة، ثم لبيان أن الله- تعالى- قد فرض على الأزواج الذين يبتغون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عوضا عن انتفاعهم بهن، وأنه لا حرج في أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن شيء منه ما دام ذلك بسماحة نفس، ومن بعد تسمية المهر المقدر.

هذا، وقد حمل بعض الناس هذه الآية على أنها واردة في نكاح المتعة وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين لكي يستمتع بها.

قالوا: لأن معنى قوله- تعالى-: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: فمن جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح المتعة فآتوهن أجورهن.

ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب، لأنه من المعلوم أن النكاح الذي يحقق الإحصان والذي لا يكون الزوج به مسافحا. هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى شرائطه، والذي وصفه الله بقوله وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

وإذا فقد بطل حمل الآية على أنها في نكاح المتعة لأنها تتحدث عن النكاح الصحيح الذي يتحقق معه الإحصان، وليس النكاح الذي لا يقصد به إلا سفح الماء وقضاء الشهوة.

قال ابن كثير: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

«يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كانت عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» .

وقال الآلوسى: وقيل الآية في المتعة، وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر.

والمراد، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة، بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيد المرأة في المدة، وإلى ذلك ذهبت الإمامية- من طائفة الشيعة- ثم قال: ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين. فقد كانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة ... ».

وقال بعض العلماء: وهذا النص وهو قوله- تعالى- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، فادعوا أنه يبيح المتعة ... والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد ما قالوه عن الهداية لأن الكلام كله في عقد الزواج فسابقه ولا حقه في عقد الزواج، والمتعة حتى على كلامهم لا يسمى عقد نكاح أبدا.

وقد تعلقوا مع هذا بعبارات رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح المتعة في غزوات ثم نسخها، وبأن ابن عباس كان يبيحها في الغزوات وهذا الاستدلال باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسخها، فكان عليهم عند تعلقهم برواية مسلم أن يأخذوا بها جملة أو يتركوها، وجملتها تؤدى إلى النسخ لا إلى البقاء.

وإذا قالوا إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم في النسخ فنأخذ المجمع عليه ونترك غيره قلنا لهم: إن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ، وما اتفقنا معكم على الإباحة لأننا نقرر نسخ الإباحة.

على أننا نقول: إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم المتعة لهم قبل الأمر الجازم بالمنع، ليس من قبيل الإباحة، بل هو من قبيل الترك حتى تستأنس القلوب بالإيمان وتترك عادات الجاهلية، وقد كان شائعا بينهم اتخاذ الأخدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل. وهذه هي متعتهم، فنهى القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم عنها. وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنما يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من جاهليتها، والذين يستبيحونها باقون على الجاهلية الأولى.

وابن عباس- رضى الله عنه- قد رجع عن فتواه بعد أن قال له إمام الهدى على بن أبى طالب: إنك امرؤ تائه، لقد نسخها النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما».

وبذلك نرى أن الآية الكريمة واردة في شأن النكاح الصحيح الذي يحقق الإحصان ولا يكون الزوج به مسافحا. وأن القول بأنها تدل على نكاح المتعة قول بعيد عن الحق والصواب للأسباب التي سبق ذكرها.

وبعد أن بين- سبحانه- المحرمات من النساء، وبين من يحل نكاحه منهن، عقب ذلك ببيان ما ينبغي أن يفعله من لا يستطيع نكاح المحصنات المؤمنات فقال- تعالى-:

وقوله [ تعالى ] ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني : إلا ما ملكتموهن بالسبي ، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن ، فإن الآية نزلت في ذلك .

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان - هو الثوري - عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس ، ولهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت هذه الآية : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [ قال ] فاستحللنا فروجهن .

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع ، عن هشيم ، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ، ثلاثتهم عن عثمان البتي ، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثمان البتي ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة ، كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره ، وهكذا رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد ، به .

وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد قال الإمام أحمد :

حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة ، عن أبي سعيد الخدري ; أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس ، لهن أزواج من أهل الشرك ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة - زاد مسلم : وشعبة - ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ، ثلاثتهم عن قتادة ، بإسناده نحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة . كذا قال . وقد تابعه سعيد وشعبة ، والله أعلم .

وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس : أنها نزلت في سبايا خيبر ، وذكر مثل حديث أبي سعيد ، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها ، أخذا بعموم هذه الآية . قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ، ويتلو هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )

وكذا رواه سفيان عن منصور ، ومغيرة والأعمش عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها . وهو منقطع .

وقال سفيان الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها .

ورواه سعيد ، عن قتادة قال : إن أبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها .

وقال ابن جرير : حدثني يعقوب ، [ حدثنا ] ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قوله : ( والمحصنات من النساء ) قال : هن ذوات الأزواج ، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها وقال معمر : وقال الحسن مثل ذلك .

وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها .

وقال عوف ، عن الحسن : بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها .

فهذا قول هؤلاء من السلف [ رحمهم الله ] وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا ، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها ; لأن المشتري نائب عن البائع ، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها ، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما; فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء ، فاختارت الفسخ ، وقصتها مشهورة ، فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما خيرها دل على بقاء النكاح ، وأن المراد من الآية المسبيات فقط ، والله أعلم .

وقد قيل : المراد بقوله : ( والمحصنات من النساء ) يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا . حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة : ( والمحصنات من النساء ) ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم .

وقوله : ( كتاب الله عليكم ) أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم ، فالزموا كتابه ، ولا تخرجوا عن حدوده ، والزموا شرعه وما فرضه .

وقد قال عبيدة وعطاء والسدي في قوله : ( كتاب الله عليكم ) يعني الأربع . وقال إبراهيم : ( كتاب الله عليكم ) يعني : ما حرم عليكم .

وقوله : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) أي : ما عدا من ذكرنا من المحارم هن لكم حلال ، قاله عطاء وغيره . وقال عبيدة والسدي : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ما دون الأربع ، وهذا بعيد ، والصحيح قول عطاء كما تقدم . وقال قتادة ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يعني : ما ملكت أيمانكم .

وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين ، وقول من قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية .

وقوله : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي; ولهذا قال : ( محصنين غير مسافحين )

وقوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) أي : كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك ، كقوله : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) [ النساء : 21 ] وكقوله ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] وكقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) [ البقرة : 229 ]

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، مرتين . وقال آخرون أكثر من ذلك ، وقال آخرون : إنما أبيح مرة ، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك .

وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمهم الله تعالى . وكان ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [ رضي الله عنه ] قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب " الأحكام " .

وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ، فقال : " يأيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب " الأحكام " .

وقوله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال : فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل .

قال السدي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها - قبل انقضاء الأجل بينهما فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا ، فازداد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة ، وهو قوله : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) .

قال السدي : إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، فلا يرث واحد منهما صاحبه .

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ] ) [ النساء : 4 ] أي : إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه ، أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه قال : زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ، ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة ، فقال : ( ولا جناح عليكم ) أيها الناس ( فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) يعني : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ ، واختار هذا القول ابن جرير ، وقال [ علي ] بن أبي طلحة عن ابن عباس : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها ، ويعني في المقام أو الفراق .

وقوله : ( إن الله كان عليما حكيما ) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات [ العظيمة ] .

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

القول في تأويل قوله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يعني بذلك جل ثناؤه : حرمت عليكم المحصنات من النساء , إلا ما ملكت أيمانكم . واختلف أهل التأويل في المحصنات التي عناهن الله في هذه الآية , فقال بعضهم : هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهن . وملك اليمين : السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء , فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها . ذكر من قال ذلك : 7124 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا إسرائيل , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , قال : كل ذات زوج إتيانها زنا , إلا ما سبيت . * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن عطية , قال : ثنا إسرائيل , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , مثله . 7125 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب , فهي لك حلال إذا استبرأتها . 7126 - وحدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا هشيم , عن خالد , عن أبي قلابة في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : ما سبيتم من النساء , إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها , فلا بأس أن تطأها . 7127 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج , فلا تحرم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك . 7128 - حدثني المثنى , قال : ثنا عتبة بن سعيد الحمصي , قال : ثنا سعيد , عن مكحول في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : السبايا . واعتل قائلو هذه المقالة بالأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سبي من أوطاس. ذكر الرواية بذلك : 7129 - حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن أبي الخليل , عن أبي علقمة الهاشمي , عن أبي سعيد الخدري : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس , فلقوا عدوا , فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين , فكان المسلمون يتأثمون من غشيانهن , فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي هن حلال لكم إذا ما انقضت عددهن . * - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن صالح أبي الخليل : أن أبا علقمة الهاشمي حدث , أن أبا سعيد الخدري حدث : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية , فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس , فهزموهم وأصابوا لهم سبايا , فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهن , فأنزل الله تبارك وتعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } منهن فحلال لكم ذلك . * - حدثني علي بن سعيد الكناني , قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن أشعث بن سوار , عن عثمان البتي , عن أبي الخليل , عن أبي سعيد الخدري , قال : لما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس , قلنا : يا رسول الله , كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا الثوري , عن عثمان البتي , [ عن أبي الخليل ] عن أبي سعيد الخدري , قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج , فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج , فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم , فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللنا فروجهن . * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , عن أبي الخليل عن أبي سعيد , قال : نزلت في يوم أوطاس , أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك , فقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : إلا ما أفاء الله عليكم , قال : فاستحللنا بها فروجهن. وقال آخرون ممن قال : " المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع " . بل هن كل ذات زوج من النساء حرام على غير أزواجهن , إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها , ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها . ذكر من قال ذلك : 7130 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة , قال : ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن عبد الله في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها , أو ما ملكت يمينك . * - حدثني المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , عن شعبة , عن مغيرة عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج , قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها , ويتلو هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن إبراهيم , عن عبد الله في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل ذات زوج عليك حرام , إلا ما اشتريت بمالك ; وكان يقول : بيع الأمة : طلاقها. 7131 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن ابن المسيب قوله : { والمحصنات من النساء } قال : هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك , فبيعها طلاقها . قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك . 7132 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . 7133 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : حدثنا سعيد , عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا : بيعها طلاقها . 7134 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس , قالوا : بيعها طلاقها . * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا عمر بن عبيد , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال : قال عبد الله : بيع الأمة طلاقها. * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن منصور ومغيرة والأعمش , عن إبراهيم , عن عبد الله , قال : بيع الأمة طلاقها . * - حدثنا بن بشار , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سعيد , عن حماد , عن إبراهيم , عن عبد الله . مثله . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن حماد , عن إبراهيم , عن عبد الله مثله . 7135 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن خالد , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها , وعتقها طلاقها , وهبتها طلاقها , وبراءتها طلاقها , وطلاق زوجها طلاقها . 7136 - حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي . قال : ثنا عثمان بن سعيد , عن عيسى ابن أبي إسحاق , عن أشعث , عن الحسن , عن أبي بن كعب : أنه قال : بيع الأمة طلاقها . 7137 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , عن عوف , عن الحسن , قال : بيع الأمة طلاقها , وبيعه طلاقها . 7138 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا خالد , عن أبي قلابة , قال : قال عبد الله : مشتريها أحق ببضعها . يعني : الأمة تباع ولها زوج . * - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر , عن أبيه , عن الحسن , قال : طلاق الأمة بيعها . * - حدثنا حميد , قال : ثنا سفيان بن حبيب , قال : ثنا يونس , عن الحسن أن أبيا , قال : بيعها طلاقها . 7139 - حدثنا أحمد , قال : ثنا سفيان , عن خالد , عن أبي قلابة , عن ابن مسعود , قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . 7140 - حدثنا حميد , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثني سعيد , عن قتادة , عن أبي معشر , عن إبراهيم , قال : بيعها طلاقها. قال : فقيل لإبراهيم : فبيعه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئا . وقال آخرون : بل معنى المحصنات في هذا الموضع : العفائف. قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم , إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع . ذكر من قال ذلك : 7141 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن أبي جعفر , عن أبي العالية , قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى , وثلاث , ورباع , ثم حرم ما حرم من النسب والصهر , ثم قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : فرجع إلى أول السورة إلى أربع , فقال : هن حرام أيضا , إلا بصداق وسنة وشهود . 7142 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن سيرين عن عبيدة , قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة , وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع , إلا ما ملكت يمينك . قال معمر : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه : إلا ما ملكت يمينك , قال : فزوجك مما ملكت يمينك , يقول : حرم الله الزنا , لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك. 7143 - حدثنا علي بن مسروق الكندي , قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان , عن هشام بن حسان , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة عن قول الله تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : أربع . 7144 - حدثني علي بن سعيد , قال : ثنا عبد الرحيم , عن أشعث بن سوار , عن ابن سيرين , عن عبيدة , عن عمر بن الخطاب , مثله . 7145 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن أشعث , عن جعفر , عن سعيد بن جبير في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : الأربع , فما بعدهن حرام . 7146 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها , فقال : حرم الله ذوات القرابة , ثم قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول : حرم ما فوق الأربع منهن . 7147 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { والمحصنات من النساء } قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات . ذكر من قال : عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب . 7148 - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد , قال : ثنا عتاب بن بشير , عن خصيف , عن مجاهد , عن ابن عباس في قوله : { والمحصنات } قال : العفيفة العاقلة من مسلمة , أو من أهل الكتاب . 7149 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , عن بعض أصحابه , عن مجاهد : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : العفائف . وقال آخرون : المحصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا بهن , وأباحهن بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } بالنكاح أو الملك . ذكر من قال ذلك : 7150 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , في قول الله تعالى : { والمحصنات } قال : نهى عن الزنا. * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { والمحصنات من النساء } قال : نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين . 7151 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : كل ذات زوج عليكم حرام , إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر . 7152 - حدثنا أحمد بن عثمان , قال : ثنا وهب بن جرير , قال : ثنا أبي , قال : سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري , عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن المحصنات من النساء , قال : هن ذوات الأزواج. 7153 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن حماد , عن إبراهيم , عن عبد الله , قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي : ذوات الأزواج من المشركين . 7154 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن سالم , عن سعيد , عن ابن عباس , في قوله : { والمحصنات من النساء } قال : كل ذات زوج عليكم حرام . 7155 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن عبد الكريم , عن مكحول , نحوه . 7156 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحماني , قال : ثنا شريك , عن الصلت بن بهرام , عن إبراهيم , نحوه. 7157 - محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }. .. إلى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } يعني : ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن , يقول : لا يخلب ولا يعد فتنشز على زوجها , وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله إلا ما ملكت أيمانكم , يعني : التي أحل الله من النساء , وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع . وقال آخرون : بل هن نساء أهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : 7158 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا عيسى بن عبيد , عن أيوب بن أبي العوجاء عن أبي مجلز في قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } قال : نساء أهل الكتاب. وقال آخرون : بل هن الحرائر . ذكر من قال ذلك : 7159 - حدثنا ابن بشار , قال : ثني حماد بن مسعدة , قال : ثنا سليمان بن عرعرة , في قوله : { والمحصنات من النساء } قال : الحرائر . وقال آخرون : المحصنات : هن العفائف وذوات الأزواج , وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين. ذكر من قال ذلك : 7160 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني الليث , قال : ثني عقيل , عن ابن شهاب , وسئل عن قول الله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }. .. الآية , قال : نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن - والمحصنات : العفائف - ولا يحللن إلا بنكاح , أو ملك يمين . والإحصان إحصانان : إحصان تزويج , وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات , كل ذلك حرم الله , إلا بنكاح أو ملك يمين. وقال آخرون : نزلت هذه الآية في نسائكن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج , فيتزوجهن بعض المسلمين , ثم يقدم أزواجهن مهاجرين , فنهي المسلمون عن نكاحهن . ذكر من قال ذلك : 7161 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : ثني حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري , قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن ; يعني قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك . 7162 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن عمرو بن مرة , قال : قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فلم يقل فيها شيئا ؟ قال : فقال : كان لا يعلمها. 7163 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى , عن مجاهد , قال : لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل , قوله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } . .. إلى قوله : { فما استمتعتم به منهن } ... إلى آخر الآية . قال أبو جعفر : فأما المحصنات فإنهن جمع محصنة , وهي التي قد منع فرجها بزوج , يقال منه : أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها إحصانا وحصنت هي فهي تحصن حصانة : إذا عفت , وهي حاصن من النساء : عفيفة , كما قال العجاج : وحاصن من حاصنات ملس عن الأذى وعن قراف الوقس ويقال أيضا إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور : قد أحصنت فرجها فهي محصنة , كما قال جل ثناؤه : { ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها } 66 12 بمعنى : حفظته من الريبة ومنعته من الفجور . وإنما قيل لحصون المدائن والقرى حصون لمنعها من أرادها وأهلها , وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها , ولذلك قيل للدرع درع حصينة . فإذا كان أصلا لإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ فبين أن معنى قوله : { والمحصنات من النساء } والممنوعات من النساء حرام عليكم { إلا ما ملكت أيمانكم } وإذ كان ذلك معناه , وكان الإحصان قد يكون بالحرية , كما قال جل ثناؤه : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } 5 5 ويكون بالإسلام , كما قال تعالى ذكره : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } 4 25 ويكون بالعفة كما قال جل ثناؤه : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } 24 4 ويكون بالزوج ; ولم يكن تبارك وتعالى خص محصنة دون محصنة في قوله : { والمحصنات من النساء } فواجب أن يكون كل محصنة بأي معاني الإحصان كان إحصانها حراما علينا سفاحا أو نكاحا , إلا ما ملكته أيماننا منهن بشراء , كما أباحه لنا كتاب الله جل ثناؤه , أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله . فالذي أباحه تبارك وتعالى لنا نكاحا من الحرائر الأربع سوى اللواتي حرمن علينا بالنسب والصهر , ومن الإماء ما سبينا من العدو سوى اللواتي وافق معناهن معنى ما حرم علينا من الحرائر بالنسب والصهر , فإنهن والحرائر فيما يحل ويحرم بذلك المعنى متفقات المعاني , وسوى اللواتي سبيناهن من أهل الكتابين ولهن أزواج , فإن السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء , وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمس منهن . فأما السفاح فإن الله تبارك وتعالى حرمه من جميعهن , فلم يحله من حرة ولا أمة ولا مسلمة ولا كافرة مشركة . وأما الأمة التي لها زوج فإنها لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها , أو وفاته وانقضاء عدتها منه , فأما بيع سيدها إياها فغير موجب بينها وبين زوجها فراقا ولا تحليلا لمشتريها , لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه خير بريرة إذ أعتقتها عائشة بين المقام مع زوجها الذي كان سادتها زوجوها منه في حال رقها , وبين فراقه " ولم يجعل صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقا . ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة إياها لها طلاقا لم يكن لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنى , ولوجب بالعتق الفراق , وبزوال ملك عائشة عنها الطلاق ; فلما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والنكاح عقده ثابت , كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها , فكان نظيرا للعتق الذي هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها البيع الذي هو زوال ملك مالكها عنها , إذ كان أحدهما زوالا ببيع والآخر بعتق في أن الفرقة لا يجب بها بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما طلاق وإن اختلفا في معان أخر , من أن لها في العتق الخيار في المقام مع زوجها والفراق , لعلة مفارقة معنى البيع , وليس ذلك لها في البيع . فإن قال قائل : وكيف يكون معنيا بالاستثناء من قوله : { والمحصنات من النساء } ما وراء الأربع من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح والمنكوحات به غير مملوكات ؟ قيل له : إن الله تعالى لم يخص بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } المملوكات الرقاب دون المملوك عليها بعقد النكاح أمرها , بل عم بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } كلا المعنيين , أعني ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالنكاح , لأن جميع ذلك ملكته أيماننا , أما هذه فملك استمتاع , وأما هذه فملك استخدام واستمتاع وتصريف فيما أبيح لمالكها منها . ومن ادعى أن الله تبارك وتعالى عنى بقوله : { والمحصنات من النساء } محصنة وغير محصنة , سوى من ذكرنا أولا بالاستثناء بقوله : { إلا ما ملكت أيمانكم } بعض أملاك أيماننا دون بعض , غير الذي دللنا على أنه غير معني به , سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير , فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . فإن اعتل معتل منكم بحديث أبي سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت في سبايا أوطاس , قيل له : إن سبايا أوطاس لم يوطأن بالملك والسباء دون الإسلام , وذلك أنهن كن مشركات من عبدة الأوثان , وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان لا يحللن بالملك دون الإسلام , وأنهن إذا أسلمن فرق الإسلام بينهن وبين الأزواج , سبايا كن أو مهاجرات , غير أنة إذا كن سبايا حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء. فلا حجة لمحتج في أن المحصنات اللاتي عناهن بقوله , { والمحصنات من النساء } ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن بخبر أبي سعيد الخدري أن ذلك نزل في سبايا أوطاس , لأنه وإن كان فيهن نزل , فلم ينزل في إباحة وطئهن بالسباء خاصة دون غيره من المعاني التي ذكرنا , مع أن الآية تنزل في معنى فتعم ما نزلت به فيه وغيره , فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم والخصوص في كتابنا " كتاب البيان عن أصول الأحكام " .كتاب الله عليكم

القول في تأويل قوله تعالى : { كتاب الله عليكم } يعني تعالى ذكره : كتابا من الله عليكم . فأخرج الكتاب مصدرا من غير لفظه. وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } . .. إلى قوله : { كتاب الله عليكم } بمعنى : كتب الله تحريم ما حرم من ذلك وتحليل ما حلل من ذلك عليكم كتابا . وبما قلنا في ذلك , قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 7164 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن إبراهيم , قال : { كتاب الله عليكم } قال : ما حرم عليكم . 7165 - حدثنا القاسم , قال : حدثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها فقال : { كتاب الله عليكم } قال : هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا. 7166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , عن محمد بن سيرين , قال : قلت لعبيدة : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم } وأشار ابن عون بأصابعه الأربع . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا هشام , عن ابن سيرين , قال : سألت عبيدة , عن قوله : { كتاب الله عليكم } قال : أربع . 7167 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { كتاب الله عليكم } الأربع . 7168 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { كتاب الله عليكم } قال : هذا أمر الله عليكم , قال : يريد ما حرم عليهم من هؤلاء وما أحل لهم. وقرأ : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . .. إلى آخر الآية . قال : كتاب الله عليكم الذي كتبه , وأمره الذي أمركم به . { كتاب الله عليكم } أمر الله. وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله : { كتاب الله عليكم } منصوب على وجه الإغراء , بمعنى : عليكم كتاب الله , الزموا كتاب الله . والذي قال من ذلك غير مستفيض في كلام العرب , وذلك أنه لا [ تكاد ] تنصب بالحرف الذي تغري به , لا تكاد تقول : أخاك عليك وأباك دونك , وإن كان جائزا. والذي هو أولى بكتاب الله أن يكون محمولا على المعروف من لسان من نزل بلسانه هذا مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا , وخلاف ما وجهه إليه من زعم أنه نصب على وجه الإغراء .وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

القول في تأويل قوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : معنى ذلك : وأحل لكم ما دون الخمس أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح . ذكر من قال ذلك : 7169 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ما دون الأربع أن تبتغوا بأموالكم . 7170 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن هشام , عن ابن سيرين , عن عبيدة السلماني : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } يعني : ما دون الأربع . وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأحل لكم ما وراء ذلكم من سمي لكم تحريمه من أقاربكم . ذكر من قال ذلك : 7171 - حدثنا القاسم , قال ثنا الحسين , قال : ثنا حجاج , عن ابن جريج , قال : سألت عطاء عنها , فقال : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } قال : ما وراء ذات القرابة , { أن تبتغوا بأموالكم } . .. الآية . وقال آخرون : بل معنى ذلك : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } عدد ما أحل لكم من المحصنات من النساء الحرائر ومن الإماء . ذكر من قال ذلك : 7172 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة في قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } قال : ما ملكت أيمانكم . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب , ما نحن مبينوه ; وهو أن الله جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهر , ثم المحرمات من المحصنات من النساء , ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك يمين لا سفاحا . فإن قال قائل : عرفنا المحللات اللواتي هن وراء المحرمات بالأنساب والأصهار , فما المحللات من المحصنات والمحرمات منهن ؟ قيل : هو ما دون الخمس من واحدة إلى أربع على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي من الحرائر , فأما ما عدا ذوات الأزواج فغير عدد محصور بملك اليمين . وإنما قلنا إن ذلك كذلك , لأن قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } عام في كل محلل لنا من النساء أن نبتغيها بأموالنا , فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منهن بأولى من بعض , إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجة يجب التسليم لها , ولا حجة بأن ذلك كذلك. واختلف القراء في قراءة قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فقرأ ذلك بعضهم : " وأحل لكم " بفتح الألف من أحل , بمعنى : كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقرأه آخرون : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } اعتبارا بقوله : { حرمت عليكم أمهاتكم . .. وأحل لكم ما وراء ذلكم } قال أبو جعفر : والذي نقول في ذلك إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراءة الإسلام غير مختلفتي المعنى , فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب الحق . وأما معنى قوله : { ما وراء ذلكم } فإنه يعني : ما عدا هؤلاء اللواتي حرمتهن عليكم أن تبتغوا بأموالكم , يقول : أن تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم , إما شراء بها وإما نكاحا بصداق معلوم , كما قال جل ثناؤه : { ويكفرون بما وراءه } 2 91 يعني : بما عداه وبما سواه . وأما موضع " أن " من قوله : { أن تبتغوا بأموالكم } فرفع ترجمة عن " ما " التي في قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } في قراءة من قرأ : { وأحل } بضم الألف . ونصب على ذلك في قراءة من قرأ ذلك . " وأحل " بفتح الألف . وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين على معنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا , فلما حذفت اللام الخافضة اتصلت بالفعل قبلها فنصبت . وقد يحتمل أن تكون في موضع خفض بهذا المعنى إذ كانت اللام في هذا الموضع معلوما أن بالكلام إليها الحاجة .محصنين غير مسافحين

القول في تأويل قوله تعالى : { محصنين غير مسافحين } يعني بقوله جل ثناؤه : { محصنين } أعفاء بابتغائكم ما وراء ما حرم عليكم من النساء بأموالكم { غير مسافحين } يقول : غير مزانين . كما : 7173 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله { محصنين } قال : متناكحين. { غير مسافحين } قال : زانين بكل زانية . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال : { محصنين } متناكحين . { غير مسافحين } السفاح : الزنا . 7174 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { محصنين غير مسافحين } يقول : محصنين غير زناة .فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

القول في تأويل قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : { فما استمتعتم به منهن } فقال بعضهم : معناه : فما نكحتم منهن فجامعتموهن , يعني من النساء ; { فآتوهن أجورهن فريضة } يعني : صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك : 7175 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } يقول : إذا تزوج الرجل منكم ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله . والاستمتاع هو النكاح , وهو قوله : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } 4 4 7176 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الحسن , في قوله : { فما استمتعتم به منهن } قال : هو النكاح . 7177 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { فما استمتعتم به منهن } النكاح . * - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , قوله : { فما استمتعتم به منهن } قال : النكاح أراد . 7178 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . .. الآية , قال : هذا النكاح , وما في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بها , فأعطها أجرها الصداق , فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها. وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة , لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر . ذكر من قال ذلك : 7179 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " . فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى , ويشهد شاهدين , وينكح بإذن وليها , وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية , وعليها أن تستبرئ ما في رحمها , وليس بينهما ميراث , ليس يرث واحد منهما صاحبه . 7180 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { فما استمتعتم به منهن } قال : يعني نكاح المتعة. 7181 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يحيى بن عيسى , قال : ثنا نصير بن أبي الأشعث , قال : ثني حبيب بن أبي ثابت , عن أبيه , قال : أعطاني ابن عباس مصحفا , فقال : هذا على قراءة أبي . قال أبو كريب , قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . 7182 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا داود , عن أبي نضرة , قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء , قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت بلى . قال : فما تقرأ فيها : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت : لا , لو قرأتها هكذا ما سألتك ! قال : فإنها كذا. * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثني عبد الأعلى , قال : ثني داود , عن أبي نضرة , قال : سألت ابن عباس عن المتعة , فذكر نحوه . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن أبي سلمة , عن أبي نضرة , قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس : { فما استمتعتم به منهن } قال ابن عباس : " إلى أجل مسمى " , قال قلت : ما أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات . 7183 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا أبو داود , قال : ثنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن عمير : أن ابن عباس قرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن شعبة وثنا خلاد بن أسلم , قال : أخبرنا النضر , قال : أخبرنا شعبة , عن أبي إسحاق , عن ابن عباس , بنحوه . 7184 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قال : في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . 7185 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن الحكم , قال : سألته عن هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } إلى هذا الموضع : { فما استمتعتم به منهن } أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . 7186 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي , عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن ; لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 7187 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز , قال : ثني الربيع بن سبرة الجهني , عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : " استمتعوا من هذه النساء " والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج . وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين , وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه .ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

القول في تأويل قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : معنى ذلك : لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أدركتكم عسرة بعد أن فرضتم لنسائكم أجورهن فريضة فيما تراضيتم به , من حط وبراءة , بعد الفرض الذي سلف منكم لهن ما كنتم فرضتم. ذكر من قال ذلك : 7188 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا المعتمر بن سليمان , عن أبيه , قال : زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر , ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة , فقال الله : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء واللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى , إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهم في الفراق , أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن . ذكر من قال ذلك : 7189 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى , يعني : الأجرة التي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما , فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا , فازداد قبل أن يستبرئ رحمها , ثم تنقضي المدة , وهو قوله : { فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال آخرون : معنى ذلك : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بهن من مقام وفراق . ذكر من قال ذلك : 7190 - حدثنا المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثنا معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } والتراضي أن يوفيها صداقها , ثم يخيرها. وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا جناح عليكم فيما وضعت عنكم نساؤكم من صدقاتهن من بعد الفريضة . ذكر من قال ذلك : 7191 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ . قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حط ما وجب لهن عليكم , أو إبراء أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جل ثناؤه : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } 4 4 فأما الذي قاله السدي فقول لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين .إن الله كان عليما حكيما

وأما قوله : { إن الله كان عليما حكيما } فإنه يعني : إن الله كان ذا علم بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم وغيرها من أموركم وأمور سائر خلقه بما يدبر لكم ولهم من التدبير , وفيما يأمركم وينهاكم ; لا يدخل حكمته خلل ولا زلل .

المعاني :

التدبر :

وقفة

[24] ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ حُرْمة نكاح المتزوجات حتى تنقضي عدتهن، أيًّا كان سبب العدة.

وقفة

[24] ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب؛ فالحرام محصور، والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفًا من الله ورحمة، وتيسيرًا للعباد.

وقفة

[24] ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها.

الإعراب :

- ﴿ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ: ﴾

- معطوفة بالواو على «أمهات» مرفوعة مثلها بالضمة أي يحرّم عليكم المتزوجات والكلمة اسم فاعل بكسر الصاد وبفتحها على غير قياس. من النساء: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من المحصنات.

- ﴿ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: ﴾

- إلا: أداة استثناء: ما: اسم مستثنى بالّا مبني على السكون في محل نصب. ملكت: فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة. ايمانكم: فاعل مرفوع بالضمة والكاف: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالاضافة والميم علامة جمع الذكور وجملة «مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» صلة الموصول لا محل لها.

- ﴿ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: ﴾

- كتاب: مفعول به لاسم الفعل «عَلَيْكُمْ» بمعنى «الزموا» حيث أجاز الكسائي تأخير اسم الفعل عن معموله ومعناه: عليكم كتاب الله أي الزموا كتاب الله. وخالفه البصريون وعندهم أن كتاب الله: مصدر محذوف العامل. وعليكم جار ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر وتقديره: كتب الله ذلك كتابا عليكم ودل على ذلك المقدر قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ». فكتاب: مصدر مؤكد «مفعول مطلق» منصوب بالفتحة الله لفظ الجلالة. مضاف اليه مجرور للتعظيم بالكسرة عليكم جار ومجرور.

- ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ: ﴾

- وأحلّ: معطوف بواو العطف على «حُرِّمَتْ». لكم: جار ومجرور متعلق بأحل والميم علامة جمع الذكور. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وراء: ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف ذلكم ذا: اسم اشارة مبني على السكون في محل جر بالاضافة اللام: للبعد والكاف: للخطاب والميم للجمع وشبه الجملة «وراء ذلك» بمعنى سوى ذلك متعلق بصلة موصول مقدرة أي: ما استقر أو ما هو مستقر وراء ذلكم

- ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا: ﴾

- أن: حرف مصدري ونصب. تبتغوا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. و «أَنْ وما تلاها» بتأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله بتقدير: ارادة ان يكون ابتغاؤكم.

- ﴿ بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتبتغوا. الكاف: ضمير متصل في محل جر بالاضافة الميم علامة الجمع. محصنين: مفعول به للفعل «تَبْتَغُوا» يجوز تقديره: النساء ويمكن أن تعرب حالا منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في المفرد.

- ﴿ غَيْرَ مُسافِحِينَ: ﴾

- غير: صفة- نعت- لمحصنين أو بدل منه منصوب بالفتحة وهو مضاف. مسافحين: مضاف اليه مجرور وعلامة جرّه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين المفرد.

- ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ: ﴾

- الفاء: استئنافية. ما: اسم موصول مبني على السكون في معنى النساء اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ. استمتعتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطبين والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور و «استمتع» فعل في محل جزم فعل الشرط به جار ومجرور متعلق باستمتع. منهن: جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من «ما» و «هن» ضمير الغائبات الاناث في محل جر بمن التي تفيد البيان أو التبعيض والجملة من الشرط وجوابه: في محل رفع خبر «ما».

- ﴿ فَآتُوهُنَّ: ﴾

- الفاء: رابطة لجواب الشرط. آتوهن: الجملة جواب شرط جازم مقترن بالفاء في محل جزم. آتوا: فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. و «هن» ضمير الاناث في محل نصب مفعول به اول.

- ﴿ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: ﴾

- أجور: مفعول به ثان منصوب بالفتحة و «هن» ضمير الغائبات مبني على الفتح في محل جر بالاضافة. فريضة: حال من الأجور بمعنى مفروضة أو مصدر «مفعول مطلق» منصوب بالفتحة أي فرض ذلك فريضة.

- ﴿ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ: ﴾

- الواو: استئنافية. لا: نافية للجنس تعمل عمل «ان». جناح: اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب. عليكم: جار ومجرور متعلق بخير «لا» المحذوف وجوبا والميم علامة جمع الذكور.

- ﴿ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بجناح. ما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. والجملة: صلة الموصول. تراضيتم: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير المخاطبين. التاء: ضمير متصل في محل رفع فاعل والميم علامة جمع الذكور. به: جار ومجرور متعلق بتراضيتم.

- ﴿ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ: ﴾

- جار ومجرور متعلق بتراضيتم الفريضة مضاف اليه مجرور بالكسرة.

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ: ﴾

- حرف نصب وتوكيد مشبه بالفعل. الله لفظ الجلالة: اسم «أَنْ» منصوب للتعظيم بالفتحة

- ﴿ كانَ عَلِيماً حَكِيماً: ﴾

- الجملة في محل رفع خبر «أَنْ». كان: فعل ماض ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. عليما: خبر «كانَ» منصوب بالفتحة. حكيما: صفة- نعت- لعليما ويجوز إعرابه خبرا ثانيا لكان منصوبا بالفتحة. '

المتشابهات :

| النساء: 24 | ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فََٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ |

|---|

| المائدة: 5 | ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ |

|---|

أسباب النزول :

- * سَبَبُ النُّزُولِ: أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي، والنَّسَائِي عن أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم حنين، بعث جيشاً إلى أوطاسٍ. فلقوا عدواً. فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تحرجوا من غِشْيَانِهِن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله - عَزَّ وَجَلَّ - في ذلكوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.وفي رواية للنسائي عن أبي سعيد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: أصابوا سبياً لهن أزواج فوطئوا بعضهن، فكأنهم أشفقوا من ذلك فأنزل الله - عَزَّ وَجَلَّ -وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ). * دِرَاسَةُ السَّبَبِ: هكذا جاء في سبب نزول هذه الآية وقد أورد جمهور المفسرين حديث أبي سعيد الأول منهم الطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير والشنقيطي.قال القرطبي بعد أن ذكر حديث أبي سعيدوهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله تعالى في جوابهم (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى). اهـ. وقال ابن كثير في معنى الآيةأي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك). اهـ ثم ساق الحديث.وقال الشنقيطيوقال بعض العلماء: المراد بالمحصنات، المتزوجات، وعليه فمعنى الآية وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار، فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي يدل القرآن لصحته إلى أن قال .. ويؤيده سبب النزول). اهـ ثم ساق الحديث. * النتيجة: أن سبب نزول الآية الكريمة هو ما جاء في حديث أبي سعيد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حين ظهروا على عدوهم فتحرجوا من غشيان نسائهم من أجل أزواجهم لأن الحديث في ذلك صريح صحيح يتفق مع لفظ الآية وإجماع المفسرين عليه والله أعلم.'

- المصدر لباب النقول

الترابط والتناسب :

مُناسبة الآية [24] لما قبلها : وبعد أن ذكرَ اللهُ عز وجل المحرَّماتِ في النِّكاحِ؛ جاء هنا تكملةُ المحرَّماتِ، ثُمَّ بيانُ إباحةِ غيرِ المحرَّماتِ بشرطِ المهرِ وبقصدِ التعففِ لا الزِّنا، قال تعالى:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

القراءات :

كتاب الله:

وقرئ:

كتب الله، جمعا ورفعا أي: هذه كتب الله عليكم أي: فرائضه ولا زماته، عن ابن السميفع.

فما استمتعتم به منهن:

وقرئ:

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وهى قراءة أبى، وابن عباس، وابن جبير.

مدارسة الآية : [25] :النساء المصدر: موسوعة الحفظ الميسر

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً .. ﴾

التفسير :

ثم قال تعالى{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} الآية. أي:ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي:الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي:الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن.{ فَانْكِحُوهُنَّ} أي:المملوكات{ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} أي:سيدهن واحدا أو متعددا.{ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي:ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن{ مُحْصَنَاتٍ} أي:عفيفات عن الزنا{ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} أي:زانيات علانية.{ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أي:أخلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله:الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. وهذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال:{ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وقوله:{ فَإِذَا أُحْصِنَّ} أي:تزوجن أو أسلمن أي:الإماء{ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} أي:الحرائر{ مِنَ الْعَذَابِ} وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو:الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني:إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم"لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.

وقوله طَوْلًا أى سعة وقدرة وغنى في المال.

قال صاحب الكشاف: الطول: الفضل. يقال: لفلان على فلان طول أى: زيادة وفضل.

وقد طاله طولا فهو طائل. قال الشاعر:

لقد زادني حبا لنفسي أننى ... بغيض إلى كل امرئ غير طائل

ومنه قولهم: ما خلا منه بطائل. أى بشيء يعتد به مما له فضل وخطر. ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه».

والمراد بالمحصنات هنا الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات، وعبر عنهن بذلك، لأن حريتهن أحصنتهن عن النقص الذي في الإماء.

والمراد بقوله مِنْ فَتَياتِكُمُ أى من إمائكم وأرقائكم.

والمعنى: ومن لم يستطع منكم يا معشر المؤمنين الأحرار أن يحصل زيادة في المال تمكنه من أن ينكح الحرائر المؤمنات، فله في هذه الحالة أن ينكح بعض الإماء المؤمنات اللائي هن مملوكات لغيركم.

ومَنْ في قوله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ شرطية، وجوابها قوله، فمما ملكت أيمانكم، ويصح أن تكون موصولة ويكون قوله «فمما ملكت أيمانكم» هو الخبر.

وقوله مِنْكُمْ حال من الضمير في يَسْتَطِعْ وقوله طَوْلًا مفعول به ليستطع.

هذا، والآية الكريمة تفيد بمضمونها أنه لا يحل الزواج من الإماء إلا إذا كان المسلم الحر ليس في قدرته أن يتزوج امرأة حرة.

ولذا قال بعضهم: إن الله- تعالى- شرط في نكاح الإماء شرائط ثلاثة: اثنان منها في الناكح، والثالث في المنكوحة.

أما اللذان في الناكح فأحدهما أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق.

والثاني هو المذكور في آخر الآية وهو قوله: ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ.

وأما الشرط الثالث المعتبر في المنكوحة فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة ... ».

وقد خالف الإمام أبو حنيفة هذا الشرط الثالث فأباح للمسلم الزواج من الأمة الكتابية إن لم يكن عنده زوجة حرة فإن كان متزوجا بحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمة مطلقا لا مسلمة ولا كتابية، وإن عقد عليها كان عقده باطلا وقد بنى حكمه هذا على أساس تفسيره للطول بأنه الزواج بحرة.

أما المالكية والشافعية فقد قالوا: الطول: السعة والقدرة على المهر والنفقة فمن عجز عن مهر الحرة ونفقتها وهو قادر على الزواج من أمة فإنه يجوز له الزواج بها ولو كانت عنده زوجة حرة.

وفي التعبير عن الإماء بقوله فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ تكريم لهؤلاء الأرقاء، وإعزاز لإنسانيتهن، وتعليم للمسلمين أن يلتزموا الأدب في مخاطبتهم لأرقائهم ولذا ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقولن أحدكم عبدى وأمتى، ولكن ليقل فتاي وفتأتي» .

وقوله- تعالى- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ جملة معترضة سيقت بين إباحة النكاح من الإماء المؤمنات وبين صورة العقد عليهن تأنيسا للقلوب، وإزالة للنفرة عن نكاح الإماء ببيان أن مناط التفاخر إنما هو الإيمان لا التباهي بالأحساب والأنساب.

والمعنى: أنه- تعالى- أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذي هو مناط التفضيل وأنتم وفتياتكم من أصل واحد فلا ينبغي أن يستعلى حر على عبد، ولا حرة على أمة، فرب إنسان غير حر أفضل عند الله بسبب إيمانه وعمله الصالح من إنسان حر.

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة إزالة ما كانت تستهجنه العرب من الزواج بالإماء، ونهيهم عما كان متداولا بينهم من احتقارهم لولد الأمة وتسميتهم إياه بالهجين- أى الذي أبوه عربي وأمه أمة.

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: فإن قلت: فما معنى قوله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ؟

قلت: معناه: أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم. وربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة وربما كانت المرأة أرجح في الإيمان من الرجل. وحق المؤمنين أن لا يعيروا إلا فضل الايمان لا فضل الأحساب والأنساب. وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منه. وقوله بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أى: أنتم وأرقاؤكم متناسبون متواصلون لاشتراككم في الإيمان لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه.

ثم بين- سبحانه- كيفية الزواج بهن فقال: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ والمراد بأهلهن: مواليهن الذين يملكونهن: وعبر عن المالكين لهن بالأهل، حملا للناس على الأدب في التعبير، ولأنه يجب أن تكون العلاقة بين العبد ومالكه علاقة أهل لا علاقة استعلاء.

والمراد بالأجور هنا: المهور التي تدفع لهن في مقابل نكاحهن.

والمراد بالمحصنات هنا: العفائف البعيدات عن الفاحشة والريبة. والمرأة المسافحة هي التي تؤاجر نفسها لكل رجل أرادها. والتي تتخذ الخدن هي التي تتخذ لها صاحبا معينا. وكان أهل الجاهلية يفصلون بين القسمين فيستقبحون الزنا العلنى ويستحلون السرى، فجاءت شريعة الإسلام بتحريم القسمين. قال- تعالى وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ. وقال- تعالى قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ.

وقوله فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ مترتب ومتفرع على ما قبله من أحكام.

والمعنى: إذا عرفتم حكم الله في شأن فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بعد أن يأذن لكم في ذلك مواليهن ويرضون عن هذا النكاح، وأدوا إليهن مهورهن بالقدر المتعارف عليه شرعا وعادة عن طيب نفس منكم، وبدون مطل أو بخس. فإنه لا يصح أن تتخذوا من كون المنكوحة أمة سبيلا لغمط حقها، وتصغير شأنها.